Биологическая адаптация

Адаптация (биология)

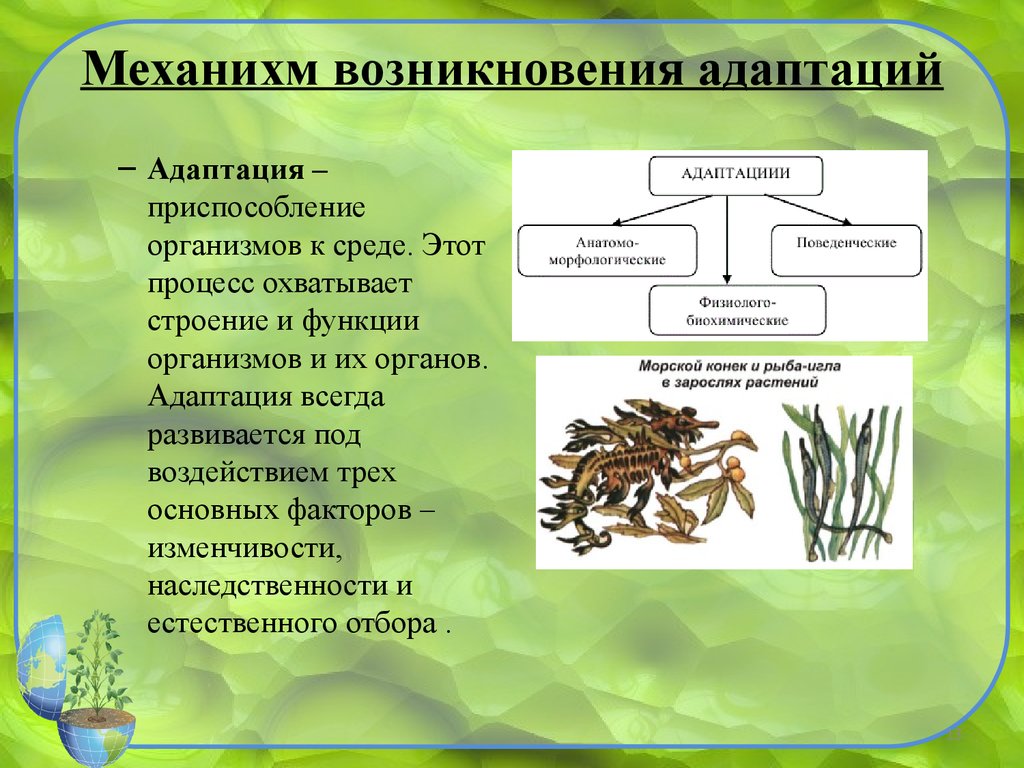

Биологическая адаптация (от лат. adaptatio — приспособление) — приспособление организма к внешним условиям в процессе эволюции, включая морфофизиологическую и поведенческую составляющие. Адаптация может обеспечивать выживаемость в условиях конкретного местообитания, устойчивость к воздействию факторов абиотического и биологического характера, а также успех в конкуренции с другими видами, популяциями, особями. Каждый вид имеет собственную способность к адаптации, ограниченную физиологией (индивидуальная адаптация), пределами проявления материнского эффекта и модификаций, эпигенетическим разнообразием, внутривидовой изменчивостью, мутационными возможностями, коадаптационными характеристиками внутренних органов и другими видовыми особенностями.

Приспособленность живых

существ к естественным условиям

внешней среды была осознана людьми

ещё в античные

времена. Вплоть до середины XIX века это объяснялось изначальной

целесообразностью природы.

Адаптации видов в рамках одного биоценоза зачастую тесно связаны друг с другом (одним из наиболее поразительных примеров межвидовой коадаптации является жёсткая привязка строения органов некоторых видов цветковых растений и насекомых друг к другу с целью опыления и питания). Если адаптационный процесс у какого-либо вида не находится в равновесном состоянии, то эволюционировать может весь биоценоз (иногда — с негативными последствиями) даже в стабильных условиях окружающей среды.

Проблема определения адаптации

Философ Ю. Урманцев указывает на то, что по объёму и содержанию «адаптация» — понятие не только междисциплинарное, но и весьма сложное. Он обращает внимание на недостатки определений, предлагаемые энциклопедиями, а именно [1]:

- тавтологичность и отсутствие указаний на существенные и специфические признаки, которые бы выделяли именно адаптацию ;

- охватывание определением «адаптация», как правило, только одного (обычно медико-биологического) вида адаптации из, во много раз большего, числа существующих;

- вызванное этим отсутствие корректного определения вообще, а тем самым и методологических указаний о возможных путях развития учения об адаптации.

Процесс развития жизни на земле предполагает наличие адаптации у организмов. Начинается эта адаптация с самых примитивных видов — приспособления к окружающей среде и к существующим условиям. Возникновение и выживание организмов возможно только при соответствии организмов окружающей среде. Выживают те организмы, которые вырабатывают лучшие формы своего сохранения. Их развитие, переход организмов на более высокую ступень обусловлены необходимостью адаптации. Таким образом, эволюция и адаптация суть процессы, неотделимые друг от друга.

Под адаптацией можно понимать

так же способность любой системы

получать новую информацию для приближения

своего поведения и структуры

к оптимальным. Системы адаптивны, если

при изменении в их окружении или внутреннем

состоянии, снижающем их эффективность

в выполнении своих функций, они реагируют

или откликаются, изменяя свое собственное

состояние или состояние окружающей среды

так, чтобы их эффективность увеличилась [2]. Термин адаптация можно рассматривать

в трех аспектах:

Термин адаптация можно рассматривать

в трех аспектах:

- адаптация как свойство системы приспосабливаться к возможным изменениям функционирования — система адаптации;

- адаптация как сам процесс приспособления адаптивной системы — собственно, адаптация;

- адаптация как метод, основанный на обработке поступающей информации и приспособленный для достижения некоторого критерия оптимизации — адаптационные алгоритмы.

В более широком смысле, адаптациями в биологии называют возникновение и развитие определенных, конкретных морфофизиологических свойств, значения которых для организма связаны с теми или иными общими или частными условиями его абиотической и биотической среды.

Адаптация, как адаптационный ответ

Адаптация, как адаптационный ответ, может осуществляться на различных уровнях:

- на уровне клетки в виде функциональных или морфологических изменений;

- на уровне органа или группы клеток, имеющих одинаковую функцию;

- на уровне организма как морфологического так и функционального целого, представляющего собой совокупность всех физиологических функций, направленных на сохранение витальных функций и самой жизни.

С учетом этого H. Hensel выделяет различные уровни адаптационных процессов [3]:

- привыкание — начальный процесс адаптации под влиянием кратковременного воздействия стрессора,

- функциональную адаптацию — продолжительное состояние, возникающее под влиянием определенных раздражителей, приводящих к физиологическим изменениям гомеостаза человека,

- трофо-пластическую адаптацию — дальнейшая ступень адаптационных процессов, не принадлежит к терапевтической области реабилитационной медицины, так как при ней наступают морфологические изменения органов и систем человеческого организма.

Главное содержание адаптации,

по мнению Т. Пилат, — это внутренние процессы

в системе, которые обеспечивают сохранение

её внешних функций по отношению к среде.

Если структура системы обеспечивает

ей нормальное функционирование в данных

условиях среды, то такую систему следует

считать адаптированной к этим условиям.

На этой стадии устанавливается динамическое

равновесие, при котором происходит изменение

физиологических показателей в границах

нормы.

При этом, по мнению Ю. Малова, здоровье или норма — состояние относительно стабильное, но оно не может сохраняться в течение всей жизни, ибо в природе не существует абсолютно адаптированных к данной среде индивидов. Длительное пребывание в одних и тех же условиях всё же рано или поздно приведет к развитию какой-либо болезни, которая является механизмом элиминации индивида [5].

История представлений об адаптации в биологии и медицине

В философских предпосылках

В античности Фалес

Милетский, Парменид, Демокрит, Гиппократ, Платон, Аристотель, Плутарх, Гален, Флавий Ренат Вегеций, а также

позже Авиценна в том или ином виде замечали

и указывали, что заболевания, поведение

и некоторые другие виды психической деятельности

зависят от внешних факторов, внешней

среды окружающей человека.

Парацельс — считал, что все органические функции вызваны действием единого универсального «жизненного принципа». Если деятельность «жизненного принципа» внутри формы происходит нормальным и регулярным образом, который не нарушают никакие препятствия (в том числе и внешние), такое состояние называется здоровьем. Если же его деятельность по какой-либо причине нарушается или если он действует ненормально или нерегулярно, такое состояние называется болезнью.

Мишель Монтень писал: «Мы знаем по опыту, что на нас оказывает влияние воздух, климат, земля того места, где мы родились; причем они влияют не только на цвет нашей кожи, на наш рост, телосложение и осанку, но и на наши душевные качества. Люди меняют свой нрав, если их переселить в другое место, совершенно так же, как и деревья» [6].

В теориях эволюции

Тем не менее, научное обоснование

идей адаптации разрабатывалось

медленнее, чем философские воззрения

и эмпирические знания на этот счёт

и кардинально не менялось практически

до 1809 года, когда французский

На основе законов Ламарка

сложилось направление, обычно называемое

ламаркизмом или

Дальнейшее развитие вопросы

влияния внешней среды на человека

получили в трудах английского

Дарвин рассматривал приспособление (адаптацию) лишь в качестве средства для выживания. Согласно дарвинизму, эволюция представляет собой процесс адаптации организмов к условиям окружающей среды, причем приспособленность организмов является результатом эволюции.

В физиологии

Во многом идеи К. Бернара получили продолжение в работах физиолога Ивана Петровича Павлова и американского ученого Уолтера Брейдфорда Кеннона.

Уолтер Кеннон, ввел в 1929 году в физиологию понятие гомеостаз считая, что постоянство внутренней среды организма поддерживается благодаря симпатической нервной системе и гормонам.

Категория поведения как

особой формы саморегуляции жизни складывалась

у И. П. Павлова (по образцу учения К. Бернара

о гомеостазе), то есть об основных константах

(давлении, температуре и др.), которые

удерживают эту систему в стабильном состоянии

в крайне неустойчивой внутренней среде.

И. П. Павлов применил эту идею к взаимоотношениям

организма с ещё более неустойчивой, непредсказуемой

средой — внешней.

Павловская трактовка рефлекса также имела четко выраженную гомеостатическую направленность и во многом базировалась на биодетерминизме К. Бернара, но не ограничивалась идеями гомеостаза. Известный американский физиолог Ч. Брукс отмечал: «Понятие об условном рефлексе предполагает появление длительных адаптивных изменений и даже включенность вегетативной системы» [7].

Связь с условным рефлексом

Условный рефлекс в трактовке

И. П. Павлова, в первую очередь, — реакция

адаптивного характера. И. П. Павлов уже

в 1903 году в своей программной речи «Экспериментальная

психология и психопатология на животных»,

на Международном медицинском конгрессе

в Мадриде, впервые оповестил об открытии

условных рефлексов, представив их как

воплощение общебиологического закона

приспособления организма к среде. В этом

феномене, подчеркивал он, нет «ничего…

кроме точной связи элементов сложной

системы между собой и всего их комплекса

с окружающей обстановкой». Он говорил

тогда же: «К сожалению,

Он говорил

тогда же: «К сожалению,

И. П. Павлов и У. Кеннон, в своих

работах переходили к поведению целостного

организма, то есть к особому типу его

взаимодействия со средой. Ведь и условные

рефлексы, и эмоции страха и ярости, ставшие

(наряду с болью и голодом) главным объектом

направления кенноновских исследований,

выступают в качестве реакций, которые

носят особый интегральный характер. Они

даны в системе «организм — среда» и не

могут быть объяснены вне её. Это не значит,

что великий принцип единства организма

и среды действует в полную силу лишь с

переходом к условнорефлекторным и эмоциональным

регуляциям. Речь идет о различных формах

реализации этого принципа. Он выступает

на многих уровнях: молекулярном, энергетическом,

химическом, а также на уровнях функционирования

различных физиологических и психологических

систем. В условном рефлексе как поведенческом

акте задействован физиологический механизм

(по И. П. Павлову — кора и ближайшая к ней

подкорка), но он становится поведенческим

только тогда, когда в нём представлены

условия среды в виде различаемых мозгом

внешних (средовых) раздражителей, играющих

роль сигналов.

Множество операций, проведенных в кенноновской школе над животными, доказали, что внешне наблюдаемые признаки поведения, которые можно назвать эмоциональными, порождаются глубинными сдвигами в нейрогуморальных процессах. Эти сдвиги готовят организм к критическим ситуациям, которые требуют повышенной траты энергии, снятия усталости, предотвращения кровопотери и т. п. На одном из докладов о своих открытиях У. Кеннон сообщил, что благодаря выбрасываемому в кровь при сильных эмоциях адреналину в числе других его «мобилизационных» эффектов происходит увеличение в крови поступающего к мышцам сахара.

У. Кеннон в поисках нового языка

для обсуждения эмоционального поведения

нашёл его у И. П. Павлова. Поведение трактуется

им в терминах рефлексов — безусловных

и условных. Главная эмоция для У. Кеннона

отныне не что иное, как безусловный рефлекс.

Картина поведения таламического, лишенного

высших нервных центров, животного свидетельствует,

согласно У. Кеннону, в пользу положения

о том, что эмоция в её внешнем выражении

является сложным безусловным рефлексом. Кеннон писал: «Жизнь избегает грубых

аритмичных, неуправляемых взрывов. Небольшие

изменения, маленькие химические реакции

при умеренной температуре дают организму

сопротивляемость крепче стали и направляются

с точностью и тонкостью, не свойственной

технике термитов. В этом «великая мудрость

организма» [10].

Кеннон писал: «Жизнь избегает грубых

аритмичных, неуправляемых взрывов. Небольшие

изменения, маленькие химические реакции

при умеренной температуре дают организму

сопротивляемость крепче стали и направляются

с точностью и тонкостью, не свойственной

технике термитов. В этом «великая мудрость

организма» [10].

Саморегуляция

И. П. Павлов в общей форме выдвинул

принцип саморегуляции при исследовании

деятельности сердца и кровообращения,

а позднее распространил его на деятельность

организма в целом. В работе «Ответ физиолога

психологам» (1951) он отметил: «Человек

есть, конечно, система (грубо говоря, —

машина), как и всякая другая в природе,

подчиняющаяся неизбежным и единым для

всей природы законам, но система, в горизонте

нашего современного видения, единственная

по высочайшему саморегулированию…».

Помимо учения о высшей нервной деятельности,

определившего «принцип нервизма» Павлов

обратил внимание на ферменты назвав их

«возбудителями жизни». По представлению

И. П. Павлова (1949), «животный организм как

система существует среди окружающей

природы только благодаря непрерывному

уравновешиванию этой системы на падающие

на неё извне раздражения»[11].

П. Павлова (1949), «животный организм как

система существует среди окружающей

природы только благодаря непрерывному

уравновешиванию этой системы на падающие

на неё извне раздражения»[11].

АДАПТАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ЭВОЛЮЦИИ

admin Биология Комментариев нет

Е. В. Петрова

Институт философии РАН Москва, Россия: [email protected] ru

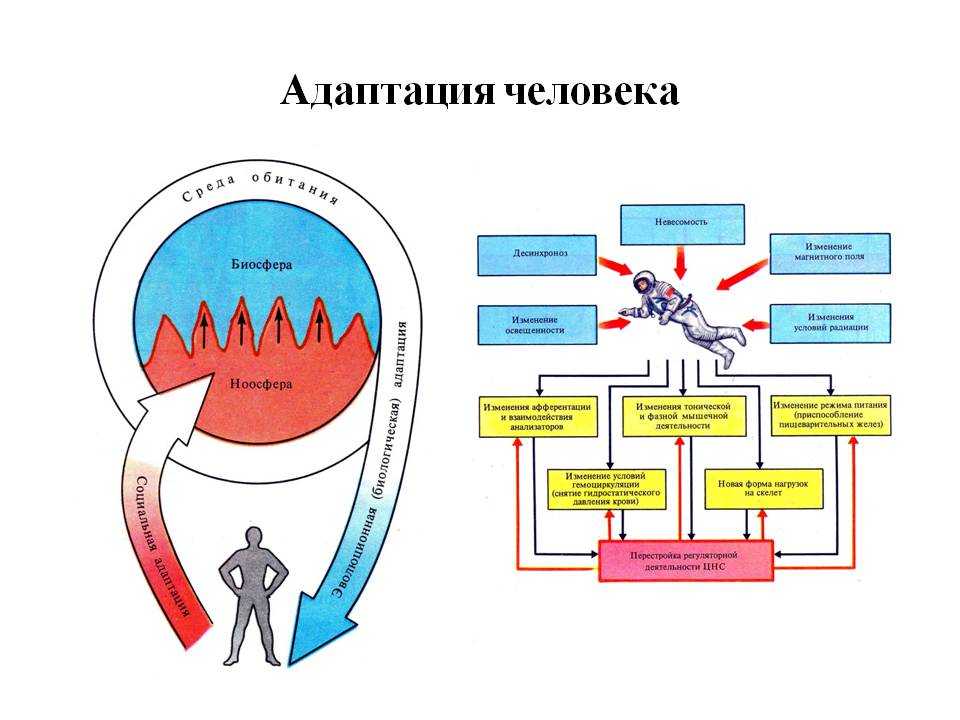

Адаптация — это форма освоения системами воздействий внешней и внутренней среды, заключающаяся в тенденции к установлению с ними динамического равно — весия. Одним из важнейших аспектов проблемы адаптации живых организмов в окружающей среде является эволюционный аспект. Человек — адаптивно — адаптирующее существо, соответственно адаптация человека — процесс дву- сторонний; человек не только сам приспосабливается к новым условиям, но и приспосабливает условия к своим нуждам и потребностям, создает систему жизнеобеспечения, к которой относятся: инфраструктура, жилища, одежда, транспорт, питание. Специфика современных эволюционных тенденций состоит в том, что биологическая эволюция человека не ведет теперь к образованию но — вых видов Homo sapiens, поскольку благодаря применению технических средств человек создает искусственную среду своего обитания и тем самым преодолевает изолированность экологических ниш как важного фактора видоизменения в орга — ническом мире.

Специфика современных эволюционных тенденций состоит в том, что биологическая эволюция человека не ведет теперь к образованию но — вых видов Homo sapiens, поскольку благодаря применению технических средств человек создает искусственную среду своего обитания и тем самым преодолевает изолированность экологических ниш как важного фактора видоизменения в орга — ническом мире.

Ключевые слова: проблема адаптации человека, биологическая адаптация, соци — альная адаптация, окружающая среда, эволюция.

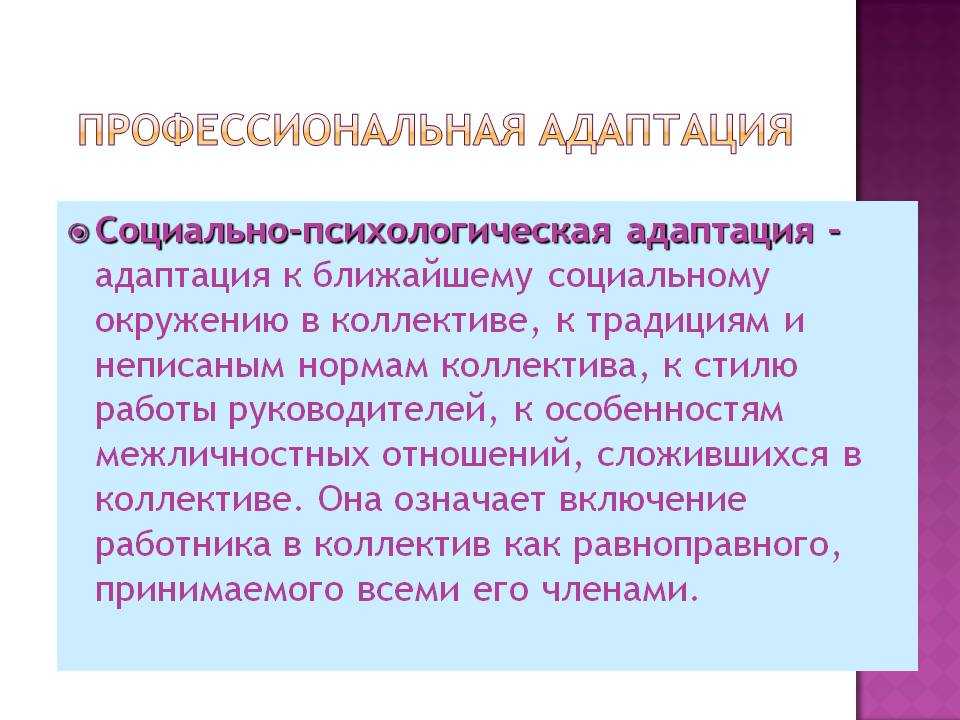

Адаптацией принято называть форму освоения системами воздействий внеш — ней и внутренней среды, заключающуюся в тенденции к установлению с ними динамического равновесия. В процессе адаптации человека можно выделить два аспекта — биологический и социальный. Биологическая адаптация человека — это эволюционно возникшее приспособление организма человека к условиям среды, выражающееся в изменении внешних и внутренних особенностей органа, функ — ции или всего организма под влиянием изменившихся условий среды. Социаль — ная адаптация — процесс становления личности, обучения индивида и усвоения им ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу, социальной общности, группе.

Социаль — ная адаптация — процесс становления личности, обучения индивида и усвоения им ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу, социальной общности, группе.

Для каждого вида организмов существует своя определенная амплитуда приспо — собительных возможностей, выход за пределы которой губителен для их существо — вания. Адаптивные границы могут быть расширены направленным воздействием на организмы, но все же в сравнительно узких пределах, задаваемых наследственными свойствами, присущими тому или иному виду.

Значение проблемы адаптации в современных условиях определяется, прежде всего, тем, что природа человека и его физиологические свойства, формировавшие — ся в течение многих веков, не могут изменяться с такой же быстротой и такими тем — пами, как новые реалии, новые экологические и социальные обстоятельства.

Человек — адаптивно-адаптирующее существо, соответственно, адаптацияк новым условиям, но и приспосабливает условия к своим нуждам и потребностям, создает систему жизнеобеспечения, к которой относятся: инфраструктура, жилища, одежда, транспорт, питание. Специфика современных эволюционных тенденций состоит в том, что биологическая эволюция человека не ведет теперь к образованию но — вых видов Homo sapiens, поскольку благодаря применению технических средств человек создает искусственную среду своего обитания и тем самым преодолевает изолированность экологических ниш как важного фактора видоизменения в орга — ническом мире.

Специфика современных эволюционных тенденций состоит в том, что биологическая эволюция человека не ведет теперь к образованию но — вых видов Homo sapiens, поскольку благодаря применению технических средств человек создает искусственную среду своего обитания и тем самым преодолевает изолированность экологических ниш как важного фактора видоизменения в орга — ническом мире.

Ключевые слова: проблема адаптации человека, биологическая адаптация, соци — альная адаптация, окружающая среда, эволюция.

Адаптацией принято называть форму освоения системами воздействий внеш — ней и внутренней среды, заключающуюся в тенденции к установлению с ними динамического равновесия. В процессе адаптации человека можно выделить два аспекта — биологический и социальный. Биологическая адаптация человека — это эволюционно возникшее приспособление организма человека к условиям среды, выражающееся в изменении внешних и внутренних особенностей органа, функ — ции или всего организма под влиянием изменившихся условий среды. Социаль — ная адаптация — процесс становления личности, обучения индивида и усвоения им ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу, социальной общности, группе.

Социаль — ная адаптация — процесс становления личности, обучения индивида и усвоения им ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу, социальной общности, группе.

Для каждого вида организмов существует своя определенная амплитуда приспо — собительных возможностей, выход за пределы которой губителен для их существо — вания. Адаптивные границы могут быть расширены направленным воздействием на организмы, но все же в сравнительно узких пределах, задаваемых наследственными свойствами, присущими тому или иному виду.

Значение проблемы адаптации в современных условиях определяется, прежде всего, тем, что природа человека и его физиологические свойства, формировавшие — ся в течение многих веков, не могут изменяться с такой же быстротой и такими тем — пами, как новые реалии, новые экологические и социальные обстоятельства.

Человек — адаптивно-адаптирующее существо, соответственно, адаптация че — ловека — процесс двусторонний; человек не только сам приспосабливается к новым условиям, но и приспосабливает условия к своим нуждам и потребностям, создает систему жизнеобеспечения, к которой относятся инфраструктура, жилища, одежда, транспорт, питание и т. п.

п.

Адаптация — это динамический процесс, с помощью которого системы живых организмов, несмотря на изменяющиеся условия, поддерживают устойчивость, необходимую для существования, развития и продолжения рода. Современный взгляд на адаптацию отражен в статье американского зоолога Ричарда К. Левон — тина и заключается в том, что «внешний мир ставит перед организмом некоторые проблемы, которые он должен разрешить, а эволюция с помощью естественного от — бора является механизмом создания этих решений. Адаптация является процессом эволюционного изменения, с помощью которого организм создает все лучшее и луч — шее решение проблемы, а конечным результатом является адаптивное состояние» (Lewontin, 1978, p. 215). Процесс адаптации реализуется всякий раз, когда в системе

«организм–среда» возникают значимые изменения, и обеспечивает формирование нового гомеостатического состояния, которое позволяет достигать максимальной эффективности физиологических функций и поведенческих реакций.

Одним из важнейших аспектов проблемы адаптации живых организмов в окру — жающей среде является эволюционный аспект. Он имеет многовековую историю, на — чинающуюся с констатации фактов приспособления организмов к среде обитания. Но предметом научных исследований эволюционная проблема становится только с появлением теории Дарвина. Необходимо раскрыть значение приспособительных, адаптационных механизмов в эволюции человека и тех составляющих процесса адап- тации, которые способствовали выделению человека из животного мира.

Он имеет многовековую историю, на — чинающуюся с констатации фактов приспособления организмов к среде обитания. Но предметом научных исследований эволюционная проблема становится только с появлением теории Дарвина. Необходимо раскрыть значение приспособительных, адаптационных механизмов в эволюции человека и тех составляющих процесса адап- тации, которые способствовали выделению человека из животного мира.

Для решения этой задачи нужно проанализировать вопрос об эволюции адап — таций (адаптациогенезе) — появлении и развитии новых и совершенствовании уже приобретенных адаптаций в человеческих популяциях. В процессе адаптациогенеза исторически изменяется норма реакции как отдельного генотипа, так и целого вида в соответствии с изменениями среды. Эволюционное значение адаптациогенезу придает механизм наследования. Как бы ни было полезно изменение, оно не будет эволюционно значимым, если не передастся потомству.

Эволюция адаптаций не может быть безграничной в силу возникающих объ — ективных ограничений, обусловленных как природой самих адаптаций, так и внеш — ними условиями, в которых осуществляется эволюция адаптивных признаков. Специфика адаптациогенеза состоит в усовершенствовании уже приобретенных адаптаций человеком как биологическим видом. Рассмотрим теперь роль адаптаци — онных механизмов в становлении и эволюции человека.

Специфика адаптациогенеза состоит в усовершенствовании уже приобретенных адаптаций человеком как биологическим видом. Рассмотрим теперь роль адаптаци — онных механизмов в становлении и эволюции человека.

Основой биологической адаптации человека является деятельность централь — ной нервной системы. Адаптация к постоянным факторам среды реализуется нали — чием кода ДНК — наследственного и генетического механизма. Адаптация к изме- няющимся факторам среды осуществляется через нервную и эндокринную системы организма, которые у человека получили максимальное развитие.

Общебиологическое у животных и человека заключается в том, что человек, как и представители других биологических видов, состоит из тканей, органов и систем, которые подчиняются общим законам биологической организации. Несмотря на глубокую социальность своей природы, человек остается во власти биологической жизни, подчиняется всем законам биологической организации.

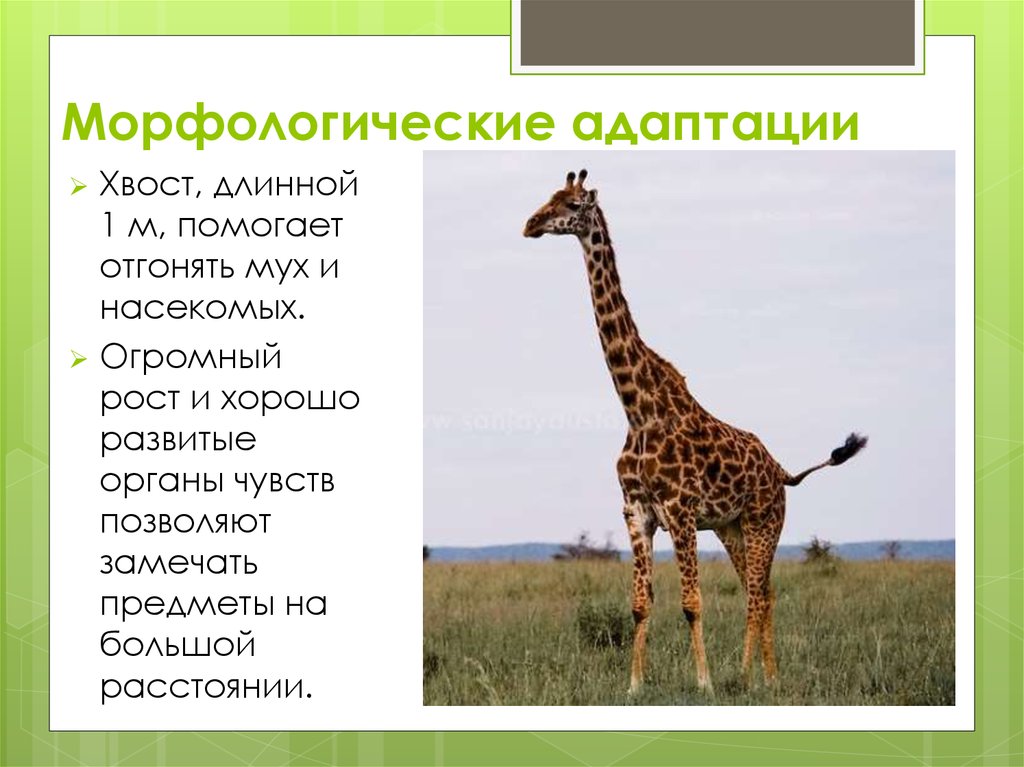

Эволюционная история человека — это история адаптивных изменений морфоло — гии и поведения. Первое зафиксировано в геологической и палеонтологической лето — писи, второе — в остатках материальной культуры. То, что можно назвать человеческой уникальностью, есть результат не какой-то одной адаптации, а комбинации целого ряда

Первое зафиксировано в геологической и палеонтологической лето — писи, второе — в остатках материальной культуры. То, что можно назвать человеческой уникальностью, есть результат не какой-то одной адаптации, а комбинации целого ряда

E. B. Ilempo6a

a,-spacerun:yes’> HaiipiiMep, o6Hapy%IITh IIIIIIIy, HaHTII 6pa’IHOro rrapTHepa, II36e%aTb OIIaCHOCTeH, Bbipa6oTaTb HOBOe IIOBe, n:eHIIe. l(JI5I BhiiiOJIHeHII5I 3TOH Ba%HeHIIIeH. li:Jl5I Bhi%IIBaHII5I <lJyHKIIIIII — IIH<lJopMaiiiiOHHOro KOHTpOJI5I OKpy%aJDIIIeH cpe, n:hi — op raHII3Mhi 3BOJIIDIIIIOHIIpOBaJIII B HarrpaBJieHIIII ¢opMIIpOBaHII5I BCe 6oJiee CJIO)KHhiX KOrHIITIIBHhiX CIICTeM, KOTOpbie o6ecrre’IIIJIII II05IBJieHIIe BhiCIIIIIX KOrHIITIIBHhiX CIIO C06HOCTeH, BhiCOKOpa3BIITOrO IIHTeJIJieKTa, o<lJ<lJeKTIIBHhiX MhiCJIIITeJibHhiX CTpaTeriiH, TO eCTh a, n:aiiTIIBHO IIeHHhiX CIIOC060B rrepepa60TKII II xpaHeHII5I KOrHIITIIBHOH IIH<lJop Maiiiiii. KorHIITIIBHa5I 3BOJIIDIIII5I — 3TO o, n:IIH II3 acrreKTOB 6IIoJiorii’IeCKOH 3BOJIIDIIIIII, TeCHO CB5I3aHHhiH C ,n:pyriiM ee acrreKTOM — C 3BOJIIDIIIIeH IIOBe, n:eHII5I.

CoiiiiYM (coo6IIIeCTBO JIJD, n:ei. J:, oco3HaJDIIIIIX cBoe e, n:IIHCTBO II cTpeM5IIIIeec5I ero co xpaHIITh) 5IBJI5IeTC5I caMoperyJIIIPYIDIIIeHC5I CIICTeMOH, o6Jia, n:aJDIIIeH crroco6HOCThiD K a, n:aiiTIIBHOMY IIOBe, n:eHIIID B OKpy%aJDIIIeH cpe, n:e. l! eJIOBe’IeCKOe coo6IIIeCTBO B 3TOM CMhiCJie He 5IBJI5IeTC5I ‘!eM-TO OTJIII’IHhiM OT BCeX, n:pyriiX BII. li:OB, BXO. li:5IIIIIIX B 6IIoc4Jepy

3eMJIII. Crreiiii¢II’!eCKIIM rrpii3HaKoM qeJioBeqecKoro po. n:a cJiy%IIT To, ‘ITO cBoe a. n:arr TIIBHoe IIOBe, n:eHIIe COIIIIYM OCyiiieCTBJI5IeT He CTOJlhKO 3a C’IeT a, n:aiiTIIBHhiX <lJII3IIOJIOrii

‘IeCKIIX crroco6HOCTeH, IIpiiCYIIIIIX BXO. li:5IIIIIIM B Hero IIH. li:IIBII, n:aM, CKOJlhKO 3a C’IeT IIO CTpOeHII5I Ha. D:IIH. li:IIBII. n:yaJihHOH a. n:arrTIIBHOH ciicTeMhi — eyJihTYPhi. I1MeHHO KYJihrypa cMHr’IaeT y. n:aphi, HaHOCIIMhie COIIIIYMY oKpy%aiDIIIeH cpe. n:oi. J:, rro3BOJI5IeT o6IIIeCTBY co xpaH5ITh CBOID IIeJIOCTHOCTh, rrpe, n:oxpaH5I5I BXO. li:5IIIIIIX B Hero IIH. li:IIBII. li:OB OT BhiXO, n:a 3a rrpe, n:eJibi IIX <lJII3IIOJIOrii’!eCKIIX B03MO%HOCTeH, COXpaH5I5I MaKCIIMaJihHO. li:OIIYCTIIMOe KOJIII’!eCTBO IIOTOMKOB Ka%,n:oro IIOKOJieHII5I, TO eCTh BhiiiOJIH5I5I Macey %II3HeHHO Heo6- XO. li:IIMhiX <lJyHKIIIIH, KOTOpbie BCe OCTaJihHhie BII. ll:hl %IIBOro peaJIII3YIDT TOJlhKO 3a C’!eT CBOIIX IIpiipO. li:HhiX CIIOC06HOCTeH. l! eJIOBeK, B OTJlii’IIIe OT %IIBOTHhiX, o6Jia, n:aeT eiiie II CIIOC06HOCT5IMII YMCTBeHHhiMII, II03BOJI5IIDIIIIIMII eMY CTpOIITh II, n:eaJibHbie MO, n:eJIII OKpy%aJDIIIeH cpe, n:hi, rrpoiirpbiBaTb B yMe B3aiiMO, n:eHCTBIIe 3TIIX MO, n:eJieH II, B IITOre,

li:IIBII. li:OB OT BhiXO, n:a 3a rrpe, n:eJibi IIX <lJII3IIOJIOrii’!eCKIIX B03MO%HOCTeH, COXpaH5I5I MaKCIIMaJihHO. li:OIIYCTIIMOe KOJIII’!eCTBO IIOTOMKOB Ka%,n:oro IIOKOJieHII5I, TO eCTh BhiiiOJIH5I5I Macey %II3HeHHO Heo6- XO. li:IIMhiX <lJyHKIIIIH, KOTOpbie BCe OCTaJihHhie BII. ll:hl %IIBOro peaJIII3YIDT TOJlhKO 3a C’!eT CBOIIX IIpiipO. li:HhiX CIIOC06HOCTeH. l! eJIOBeK, B OTJlii’IIIe OT %IIBOTHhiX, o6Jia, n:aeT eiiie II CIIOC06HOCT5IMII YMCTBeHHhiMII, II03BOJI5IIDIIIIIMII eMY CTpOIITh II, n:eaJibHbie MO, n:eJIII OKpy%aJDIIIeH cpe, n:hi, rrpoiirpbiBaTb B yMe B3aiiMO, n:eHCTBIIe 3TIIX MO, n:eJieH II, B IITOre,

создавать искусственную систему защиты от тех воздействий среды, которые он считает опасными для себя и своей популяции.

С точки зрения современных когнитивных представлений, культура — это «опре — деленным образом организованная информационная система, кодирующая поведен — ческие и когнитивные характеристики социальных групп, которая включает в себя мифы, верования, искусства, знания доказательства, осознаваемые мыслительные стратегии, различные средства передачи информации» (Меркулов, 2004, с. 297.)

297.)

Но если культурная информация — это информация когнитивная, хотя и особо — го типа, то не трудно прийти к выводу, что и на культурную эволюцию оказывают влияние генетические механизмы. Общепризнанно, например, что способность к обу — чению имеет очень большое значение для культурной эволюции, но не следует забы — вать, что эта способность генетически обусловлена. В ходе биологической эволюции сформировались исходные когнитивные способности и поведенческие характеристи — ки человека, которые открыли простор для его дальнейшей культурной эволюции, способствовавшей повышению приспособленности людей. Но на основе достижений культурной эволюции постоянно возникала и возникает новая окружающая среда (социокультурная, природная, информационная), которая, в свою очередь, порожда- ет новые факторы естественного отбора, обеспечивающие селекцию соответству- ющих адаптивно ценных фенотипических признаков (прежде всего — относящихся к когнитивному развитию).

В современную эпоху генофонд человечества испытывает все увеличивающуюся нагрузку в виде радиационного, химического и электромагнитного загрязнения сре — ды обитания. Это влечет за собой увеличение количества опухолевых заболеваний, мутаций и т. д. До настоящего времени это не приводило к серьезным последстви — ям в глобальном масштабе. Подобные инциденты всегда были локальным явлением. В последние годы ситуация резко изменилась с началом массового применения тех — нологий генной инженерии и началом манипуляций со структурой ДНК биологиче — ских организмов: растений, животных и человека. Во-первых, появились трансгенные продукты и растения с модифицированными генами. Воздействие на генетический аппарат миллионов людей, потребляющих их в течение десятилетий, никем не изуче — но, а побочные молекулярные соединения в таких продуктах могут (по данным неко — торых исследований) воздействовать на ДНК человека. Второе — это эксперименты по клонированию животных и начинающиеся эксперименты по клонированию чело — века. Третье — это расшифровка всей ДНК человека, что позволяет модифицировать любой ген и вызвать его направленное изменение для достижения определенных целей.

Это влечет за собой увеличение количества опухолевых заболеваний, мутаций и т. д. До настоящего времени это не приводило к серьезным последстви — ям в глобальном масштабе. Подобные инциденты всегда были локальным явлением. В последние годы ситуация резко изменилась с началом массового применения тех — нологий генной инженерии и началом манипуляций со структурой ДНК биологиче — ских организмов: растений, животных и человека. Во-первых, появились трансгенные продукты и растения с модифицированными генами. Воздействие на генетический аппарат миллионов людей, потребляющих их в течение десятилетий, никем не изуче — но, а побочные молекулярные соединения в таких продуктах могут (по данным неко — торых исследований) воздействовать на ДНК человека. Второе — это эксперименты по клонированию животных и начинающиеся эксперименты по клонированию чело — века. Третье — это расшифровка всей ДНК человека, что позволяет модифицировать любой ген и вызвать его направленное изменение для достижения определенных целей. Это может быть как лечение, так и создание человека-мутанта с усиленными или ослабленными физиологическими или психическими функциями. По мнению некоторых исследователей, например А. В. Букалова, «сочетание всех трех факторов в современных условиях позволяет с высокой вероятностью сделать вывод о начале нового этапа биологической эволюции вида Homo sapiens. Ведь совершенно очевидно, что от модификации ДНК до ее направленного изменения, передающегося по наслед- ству, один шаг» (Букалов, 2000). Следует также учитывать то психоинформационное воздействие, которое оказывают средства массовой информации и глобальная сеть коммуникаций Интернет, все более развивающаяся в настоящее время и скрыто воз — действующая на психическую сферу человека.

Это может быть как лечение, так и создание человека-мутанта с усиленными или ослабленными физиологическими или психическими функциями. По мнению некоторых исследователей, например А. В. Букалова, «сочетание всех трех факторов в современных условиях позволяет с высокой вероятностью сделать вывод о начале нового этапа биологической эволюции вида Homo sapiens. Ведь совершенно очевидно, что от модификации ДНК до ее направленного изменения, передающегося по наслед- ству, один шаг» (Букалов, 2000). Следует также учитывать то психоинформационное воздействие, которое оказывают средства массовой информации и глобальная сеть коммуникаций Интернет, все более развивающаяся в настоящее время и скрыто воз — действующая на психическую сферу человека.

Специфика современных эволюционных тенденций состоит, например, в том, что биологическая эволюция человека не ведет теперь к образованию новых видов

Е. В. Петрова

Homo sapiens, поскольку благодаря применению технических средств человек созда — ет искусственную среду своего обитания и тем самым преодолевает изолированность экологических ниш как важного фактора видоизменения в органическом мире. Че — ловек стал универсальным существом. Он может теперь существовать практически в любых условиях земной поверхности и даже начинает осваивать космическое про — странство. Поэтому проблемы биологической специализации для человека больше не существует. По мнению Э. Майра, сам факт экологической универсальности обусловливает отсутствие видообразования у человека. Более того, в развитии че — ловечества наблюдается возрастающая тенденция к нивелированию исторически сложившихся расовых различий благодаря развитию средств сообщения и между — народных контактов. Географическая изоляция различных групп людей оказалась нарушена легкостью пространственных перемещений и устранением социальных барьеров, некогда разделявших отдельные расовые группы. В человеческом гено — фонде еще никогда не наблюдалось столь невероятного генного смешения локаль- ных популяций вида Homo sapiens. Следует заметить, что мобильность человечества вообще может привести к гомогенизации нашего вида. Происходит своеобразный процесс расового усреднения человечества.

Че — ловек стал универсальным существом. Он может теперь существовать практически в любых условиях земной поверхности и даже начинает осваивать космическое про — странство. Поэтому проблемы биологической специализации для человека больше не существует. По мнению Э. Майра, сам факт экологической универсальности обусловливает отсутствие видообразования у человека. Более того, в развитии че — ловечества наблюдается возрастающая тенденция к нивелированию исторически сложившихся расовых различий благодаря развитию средств сообщения и между — народных контактов. Географическая изоляция различных групп людей оказалась нарушена легкостью пространственных перемещений и устранением социальных барьеров, некогда разделявших отдельные расовые группы. В человеческом гено — фонде еще никогда не наблюдалось столь невероятного генного смешения локаль- ных популяций вида Homo sapiens. Следует заметить, что мобильность человечества вообще может привести к гомогенизации нашего вида. Происходит своеобразный процесс расового усреднения человечества. Результатом этого процесса, возможно, станет значительное повышение жизнестойкости человеческого рода за счет смеше — ния наследственных признаков с большим диапазоном различий.

Результатом этого процесса, возможно, станет значительное повышение жизнестойкости человеческого рода за счет смеше — ния наследственных признаков с большим диапазоном различий.

Таким образом, можно, вслед за Э. В. Гирусовым, сделать вывод о том, что

«вместо видообразования в развитии человечества наблюдается противоположная

тенденция нарастания видовой консолидации за счет преодоления расового много-образия в рамках человеческого вида» (Гирусов, 1998, с. 54). Несмотря на то что

этот процесс противоположен направленности эволюции в органическом мире, он

также является одним из проявлений биологической эволюции человека. Призна-ние факта биологической эволюции человека с некоторых пор все чаще встречается

в специальной и философской литературе: «…Необходимо признать, что в рамках

наличного биологического типа вида Homo sapiens возможен дальнейший морфоло-гический и функциональный генезис, связанный с развитием человеческой среды

обитания и биологической деятельности, определяемый социальным прогрессом

общества» (Орлов, 1974, с. 302).

302).

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что если развитие есть стратегия жизни,

то адаптация — это тактика, которая позволяет живому удерживаться в определен-ных эволюционных рамках, обеспечивая тем самым возможность прогресса. Невер-ным было бы утверждение, что с появлением цивилизации продолжается только

культурная эволюция человека, а биологическая эволюция прекратилась. Она про-должается, и изменения, которые претерпел человеческий организм со времен ан-тичности, очень велики. Даже за последние десятилетия произошли существенные

изменения как в соматическом, так и в психическом развитии, особенно молодых

людей. Для обозначения этого явления, как известно, было выработано специальное

понятие «акселерация». Здесь действует механизм обратной связи: человек своей

деятельностью преображает окружающую среду, которая, в свою очередь, наклады-вает отпечаток на его физическую и психическую организацию. В настоящее время

определяющее значение для эволюции человека имеет не столько биологическая,

сколько социотехническая среда (промышленная, городская, информационная).

Эволюция продолжается, хотя и в качественно измененном по сравнению с органи-ческим миром виде.

Литература

Алексеева Т. И. Адаптация человека в различных экологических нишах Земли (биологиче — ские аспекты). М. : Изд-во МНЭПУ, 1998. 280 с.

Букалов А. В. О начале нового этапа биологической эволюции человека как вида Homo sapiens sapiens. // Соционика, ментология и психология личности. 2000. № 4. (http://www. socionics. ibc. com. ua/t/as_1_400.html#top)

Верещагин В. Ю. Философские проблемы теории адаптации человека. Владивосток : Изд-во

Дальневост. ун-та, 1988. 164 с.

Волков Ю. Г., Поликарпов В. С. Человек. Энциклопедический словарь. М. : Гардарики, 2000.

520 с.

Гирусов Э. В. Основы социальной экологии. М. : Изд-во РУДН, 1998. 172 с.

Казначеев В. П. Современные аспекты адаптации. Новосибирск : Наука, 1980. 192 с.

Меркулов И. П. Взаимосвязь биологической и культурной эволюции // Биология и культура.

М. : Канон+ , 2004. С. 288–317.

С. 288–317.

Налчаджян А. А. Социально-психическая адаптация личности. Ереван : Изд-во АН Арм.

ССР, 1988. 236 с.

Орлов В. В. Материя, развитие, человек. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1974. 397 с.

Прохоров Б. Б. Экология человека. М. : Изд-во МНЭПУ, 1999. 348 с.

Реан А. А., Кудашев А. Р., Баранов А. А. Психология адаптации личности. СПб. : Медицинская

пресса, 2002. 352 с.

Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы. М. : Гардарики, 2006. 384 с.

Философские проблемы теории адаптации / под ред. Г. И. Царегородцева. М. : Мысль, 1975.

277 с.

Lewontin R. C. Adaptation // Scientific American. 1978. Vol. 239. P. 212–228.

Adaptation as One of the Evolution Factors

E. V. Petrova

Institute of Philosophy, RAS Moscow, Russia: [email protected] ru

Man is a biosocial entity, so, in the study of his adaptive peculiarities two directions, that is, biologic and social — can be determined. Within the biological framework it is possible to combine evolutionary, genetic, medical- biological and ecological inves- tigations. Recently, the problem of man’s adaptation to profound changes taking place in the environment, under the impact of man’s activity, becomes of growing importance. In the course of social adaptation man acts as adaptively-adapting entity, in as much as, unlike animals, he does not only adapts himself to environment, but also transforms it in course of his activity, sometimes creating a new environment. The complex study of hu — man being makes necessary a synthesis of natural-scientific and social-humanitarian sides of the man’s adaptation problem. The analysis of the above mentioned directions, of social and biological man’s adaptations research, enables us to come to conclusion that no one direction, taking separately, can resolve the problem of man’s adaptation, which has com — plicated pattern with many aspects.

Recently, the problem of man’s adaptation to profound changes taking place in the environment, under the impact of man’s activity, becomes of growing importance. In the course of social adaptation man acts as adaptively-adapting entity, in as much as, unlike animals, he does not only adapts himself to environment, but also transforms it in course of his activity, sometimes creating a new environment. The complex study of hu — man being makes necessary a synthesis of natural-scientific and social-humanitarian sides of the man’s adaptation problem. The analysis of the above mentioned directions, of social and biological man’s adaptations research, enables us to come to conclusion that no one direction, taking separately, can resolve the problem of man’s adaptation, which has com — plicated pattern with many aspects.

Keywords: man’s adaptation problem, social adaptation, biologic adaptation, environ — ment, human being, adaptive types, ecology; evolution.

Материал взят из: Чарльз Дарвин и современная биология. Труды Международной научной конференции (21–23 сентября 2009 г., Санкт — Петербург)

Труды Международной научной конференции (21–23 сентября 2009 г., Санкт — Петербург)

(Visited 928 times, 1 visits today)

Изучение адаптации с инженерной точки зрения

Уже более века биологи обращаются к теории дарвиновского естественного отбора, чтобы объяснить, как живые организмы приспосабливаются к различным средам. Но исследования последних нескольких десятилетий постоянно опровергали взгляд Дарвина на естественный отбор. Вместо подтверждения концепции о том, что окружающая среда формирует существ посредством «выживания наиболее приспособленных», исследование поддерживает удивительную идею о том, что существа в значительной степени активно ощущают окружающую среду и соответствующим образом адаптируются.

Недавние открытия указывают на то, что происходит что-то радикальное и впечатляющее. Адаптация является результатом блестящей биологической инженерии , а не методом проб и ошибок, смертью и выживанием, который полностью переворачивает механизм адаптации с ног на голову. Этот подход рассматривает биологическую адаптацию как в первую очередь происходящую посредством внутренних механизмов (способность активно ощущать окружающую среду и адаптироваться), а не внешнего влияния (окружающая среда формирует существ посредством дарвиновского естественного отбора).

Адаптация является результатом блестящей биологической инженерии , а не методом проб и ошибок, смертью и выживанием, который полностью переворачивает механизм адаптации с ног на голову. Этот подход рассматривает биологическую адаптацию как в первую очередь происходящую посредством внутренних механизмов (способность активно ощущать окружающую среду и адаптироваться), а не внешнего влияния (окружающая среда формирует существ посредством дарвиновского естественного отбора).

Существует множество свидетельств того, что существа активно ощущают окружающую среду и приспосабливаются к ней. Многие такие адаптации происходят в течение одного поколения или меньше, что слишком быстро для дарвиновского представления о естественном отборе методом проб и ошибок. Вот лишь несколько примеров того, что показали исследования:

• Знаменитые дарвиновские зяблики быстро адаптировали форму своего клюва, ощущая окружающую среду, а не только благодаря унаследованным генетическим изменениям. 1

1

• Вид карпа быстро менял свою морфологию в присутствии хищников. Эти изменения сделали тела карпов более трудными для поедания и увеличили их скорость и ускорение. 2

• Исследование более 1000 питонов и удавов показало, что они проявляют сходные черты, необходимые для адаптации к окружающей среде, без зарегистрированных мутаций. 3

• У некоторых популяций мышей длина хвоста меняется в зависимости от восточных или западных прерий и лесов. По-видимому, это происходит благодаря определенным генетическим механизмам, а не мутациям. 4

• Кладка яиц у различных рептилий ощущает температуру окружающей среды и содержание песка и производит различное соотношение самцов и самок. Изменения происходят после откладывания яиц и не являются результатом мутаций. Специальные сенсоры для этого процесса были обнаружены в 2015 г. 5

• Когда определенные виды замеченных речных рыб откладывают икру в пещерной среде, личинки косвенно ощущают пещерную среду и производят рыбу с большими вариациями размеров глаз и орбит. Инактивирующих мутаций в регуляторных генах выявлено не было. 6

Инактивирующих мутаций в регуляторных генах выявлено не было. 6

Многие ученые-эволюционисты существенно расходятся во мнениях относительно проблемы, которую эта «эволюция со скоростью деформации» представляет для дарвинизма. 7 В журнале Nature в 2014 году была опубликована противоречивая статья по вопросу под названием «Нужно ли эволюционной теории переосмыслить?» 8 В отличие от традиционной дарвиновской мысли, участники апрельской конференции 2016 года в Питтсбургском университете исследовали возможность изучения биологии в свете инженерных принципов. 9 В ноябре 2016 года Королевское общество Соединенного Королевства провело конференцию, на которой сторонники традиционных «экстерналистских» дарвиновских механизмов обсуждали критиков внутри своего лагеря, поддерживающих более «интерналистский» пересмотр эволюционной теории, который согласуется с новыми исследованиями. 10 Как сформулировали авторы статьи Nature : «Это не буря в академической чайной, это борьба за самую душу дисциплины». 11

11

В свете недавних открытий доктор Рэнди Гулиуцца из ICR объединил новейшие исследования в новаторский, основанный на дизайне, ориентированный на организм метод интерпретации биологической адаптации. До сих пор критика дарвинизма была сосредоточена на неадекватности его механизмов или на непреодолимых препятствиях, которые ему необходимо было преодолеть, чтобы действительно работать. Но эта критика предлагает мало альтернативы. Как врач и зарегистрированный профессиональный инженер, д-р Гулиуцца обладает образованием и опытом, позволяющими предложить решение с уникальными знаниями в области биологической инженерии. 12

В течение последних нескольких лет д-р Гулиуцца работал над теорией дизайна, которая не только разоблачает несостоятельность дарвинизма, но и заменяет его более совершенной, инженерно-ориентированной теорией — моделью непрерывного отслеживания окружающей среды (CET). Эта модель предполагает, что мы оцениваем биологические организмы, используя те же инженерные принципы, что и в искусственных устройствах. Основной принцип CET заключается в том, что у существ есть интерфейсная система , которая активно воспринимает окружающую среду так же, как машины, созданные человеком, воспринимают окружающую среду. Такие интерфейсные системы требуют 1) входных датчиков для сбора данных из окружающей среды, 2) внутреннего программирования, которое реагирует на входные данные, и 3) выходных приводов для выполнения ответов. 13 Работа сенсоров и интерфейсных систем уже наблюдалась у многих организмов. CET предлагает ученым внимательно изучить эти системы, используя инженерные принципы в качестве руководства для исследований. 14

Основной принцип CET заключается в том, что у существ есть интерфейсная система , которая активно воспринимает окружающую среду так же, как машины, созданные человеком, воспринимают окружающую среду. Такие интерфейсные системы требуют 1) входных датчиков для сбора данных из окружающей среды, 2) внутреннего программирования, которое реагирует на входные данные, и 3) выходных приводов для выполнения ответов. 13 Работа сенсоров и интерфейсных систем уже наблюдалась у многих организмов. CET предлагает ученым внимательно изучить эти системы, используя инженерные принципы в качестве руководства для исследований. 14

Генеральный директор ICR д-р Генри М. Моррис III воодушевлен отзывом о работе д-ра Гулиуццы: «Доктор. Публикации Гулиуццы и отличные презентации по этому вопросу обеспечили мощную поддержку модели CET». Другие члены исследовательской группы ICR воодушевлены будущим проекта CET. Генетик доктор Джеффри Томкинс называет исследование доктора Гулиуццы «освежающим», «захватывающим» и «основополагающим для понимания встроенных адаптивных устройств живых существ». Палеобиохимик доктор Брайан Томас говорит: «Доктор. Исследование Рэнди Гулиуццы смело переосмыслило старые представления о том, как животные приспосабливают свою биологию». Физик-ядерщик Вернон Куппс, автор недавно вышедшей книги 9.0005 Переосмысление радиометрического датирования , говорится: «Креационисты в целом и ICR в частности могут рассчитывать на светлое будущее в изучении биологической инженерии благодаря работе доктора Гулиуццы». Их полные комментарии доступны в конце этой статьи.

Палеобиохимик доктор Брайан Томас говорит: «Доктор. Исследование Рэнди Гулиуццы смело переосмыслило старые представления о том, как животные приспосабливают свою биологию». Физик-ядерщик Вернон Куппс, автор недавно вышедшей книги 9.0005 Переосмысление радиометрического датирования , говорится: «Креационисты в целом и ICR в частности могут рассчитывать на светлое будущее в изучении биологической инженерии благодаря работе доктора Гулиуццы». Их полные комментарии доступны в конце этой статьи.

По мере продвижения исследований ученые ICR обнаруживают все больше доказательств гениальной инженерной мысли Бога. Это не должно удивлять верующих христиан. В Послании к Римлянам 1:20 говорится: «Ибо от сотворения мира невидимые Его атрибуты ясно видны, будучи познаны творениями». Проект д-ра Гулиуццы CET даст более глубокое понимание этих атрибутов, поскольку он исследует новые области доказательств сотворения и подчеркивает глубину Божьей мудрости, явленной в Его творениях.

Каталожные номера

1. Cabej, N. R. 2013. Создание самой сложной структуры на Земле: эпигенетический рассказ о развитии и эволюции животных . Нью-Йорк: издательство Elsevier, 200; МакНью, С.М. и соавт. 2017. Эпигенетические различия между городскими и сельскими популяциями дарвиновских вьюрков. BMC Эволюционная биология . 17: 183; Скиннер, М.К. и соавт. 2014. Эпигенетика и эволюция вьюрков Дарвина. Биология генома и эволюция. 6 (8): 1972-1989.

Cabej, N. R. 2013. Создание самой сложной структуры на Земле: эпигенетический рассказ о развитии и эволюции животных . Нью-Йорк: издательство Elsevier, 200; МакНью, С.М. и соавт. 2017. Эпигенетические различия между городскими и сельскими популяциями дарвиновских вьюрков. BMC Эволюционная биология . 17: 183; Скиннер, М.К. и соавт. 2014. Эпигенетика и эволюция вьюрков Дарвина. Биология генома и эволюция. 6 (8): 1972-1989.

2. Stabell, O.B. и M.S. Lwin. 1997. Индуцированные хищниками фенотипические изменения карасей вызваны химическими сигналами для сородичей. Экологическая биология рыб . 49 (1): 139-144.

3. Эскерре Д. и Дж. С. Кио. 2016. Параллельное селективное давление способствует конвергентной диверсификации фенотипов питонов и удавов. Экологические письма . 19 (7): 800-809.

4. Кингсли, Э.П. и соавт. 2017. Конечные и непосредственные механизмы, определяющие эволюцию длинных хвостов у мышей-лесных оленей. Эволюция: Международный журнал органической эволюции . 71 (2): 261-273.

71 (2): 261-273.

5. Яцу Р. и соавт. 2015. TRPV4 связывает температуру окружающей среды и определение пола у американского аллигатора. Научные отчеты . 5: 18581.

6. Ронер Н. и соавт. 2013. Загадочные вариации в морфологической эволюции: HSP90 как конденсатор потери глаз у пещерных рыб. Наука. 342 (6164): 1372-1375; Гор, А.В. и соавт. 2018. Эпигенетический механизм дегенерации глаз пещерных рыб. Экология природы и эволюция . 2 (7): 1155-1160.

7. Лалленсак, Р. Как эволюция со скоростью деформации меняет экологию: Дарвин считал, что эволюция была слишком медленной, чтобы изменить окружающую среду в наблюдаемых временных масштабах. Экологи обнаруживают, что он ошибался. Новости природы. Опубликовано на сайте nature.com 31 января 2018 г., по состоянию на 2 февраля 2018 г.

8. Лаланд, К. и соавт. 2014. Нуждается ли эволюционная теория в переосмыслении? Природа . 514 (7521): 161–164.

9. (Пере)инженерная биология: зарождающаяся инженерная парадигма в биомедицинской инженерии, системной биологии и синтетической биологии. Конференция Центра философии науки состоялась 15-16 апреля 2016 г. в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

Конференция Центра философии науки состоялась 15-16 апреля 2016 г. в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

10. Новые тенденции в эволюционной биологии: биологические, философские и социальные науки. Конференция Королевского общества состоялась 7-9 ноября 2016 года в Лондоне, Великобритания.

11. Лаланд, нуждается ли эволюционная теория в переосмыслении?

12. Рэнди Гулиуцца имеет B.S. Бакалавр инженерии Школы горного дела и технологий Южной Дакоты, степень бакалавра гуманитарных наук. Он получил степень бакалавра богословия в Библейском институте Муди, степень доктора медицины в Университете Миннесоты и степень магистра общественного здравоохранения в Гарвардском университете. Он также прослужил девять лет в Корпусе гражданских инженеров ВМФ.

13. Гулиуцца, Р. Дж. 2017. Инженерная адаптируемость: переход к основанной на дизайне структуре для адаптивности. Акты и факты . 46 (8): 17-19; Гулиуцца, Р. Дж. и П. Б. Гаскилл. 2018. Непрерывное отслеживание окружающей среды: инженерная основа для понимания адаптации и диверсификации. В Материалы Восьмой Международной конференции по креационизму . Дж. Х. Уитмор, изд. Питтсбург, Пенсильвания: Товарищество креационных наук, 158–184.

В Материалы Восьмой Международной конференции по креационизму . Дж. Х. Уитмор, изд. Питтсбург, Пенсильвания: Товарищество креационных наук, 158–184.

14. В серии статей доктора Гулиуццы «Инженерная адаптируемость» на ICR.org предлагается более подробное объяснение модели непрерывного отслеживания окружающей среды.

Генеральный директор ICR о начале и ходе исследований Рэнди Гулиуццы

Генри М. Моррис III, доктор мин.: Вскоре после того, как доктор Рэнди Гулиуцца присоединился к ICR в 2008 году, мы с ним обсудили его опасения. что креационистское сообщество неадекватно обращалось к тому, как естественный отбор персонифицируется и обожествляется как направляющая «сила», стоящая за эволюционным прогрессом в течение длительного времени. Особая квалификация доктора Гулиуццы как врача и инженера позволила ему возглавить исследование альтернативной модели адаптации существ, основанной на дизайне.

Я знал, что для любого изменения мышления большинства потребуются годы — по крайней мере, десятилетие, — чтобы произошли реальные изменения в восприятии роли естественного отбора. Однако я был удивлен сопротивлением со стороны некоторых членов креационистского сообщества, поскольку научные и теологические данные кажутся настолько поддерживающими эту модель. Те, кто сопротивлялся этой модели или выступал против нее, к сожалению, склонны выражать свое несогласие в личных, а не в научных терминах. Как и при любом сдвиге в фундаментальном мышлении, правильный процесс рассмотрения новой теории адаптации заключается в анализе исследований, данных и выводов, основанных на их научных достоинствах.

Однако я был удивлен сопротивлением со стороны некоторых членов креационистского сообщества, поскольку научные и теологические данные кажутся настолько поддерживающими эту модель. Те, кто сопротивлялся этой модели или выступал против нее, к сожалению, склонны выражать свое несогласие в личных, а не в научных терминах. Как и при любом сдвиге в фундаментальном мышлении, правильный процесс рассмотрения новой теории адаптации заключается в анализе исследований, данных и выводов, основанных на их научных достоинствах.

За немногими исключениями, публикации д-ра Гулиуццы и отличные презентации по этому вопросу обеспечили мощную поддержку модели CET. ICR рада поддержать работу доктора Гулиуццы, и нас воодушевляет то, что многие люди откликаются на его выдающиеся исследования и выдающиеся статьи, книги и общественные мероприятия.

Доктор Моррис — главный исполнительный директор Института креационных исследований. Он имеет четыре ученых степени, в том числе D.Min. Семинарии Лютера Райса и степень магистра делового администрирования Университета Пеппердин.

Ученые ICR о ценности и влиянии исследований Рэнди Гулиуццы

Джеффри Томкинс, доктор философии: Исследования доктора Рэнди Гулиуццы в CET лежат в основе понимания встроенных адаптивных устройств живых существ . Все существа были созданы и спроектированы с помощью удивительно сложных систем, которые постоянно контролируют, отслеживают и реагируют на окружающую среду с невероятной точностью и отказоустойчивостью. Хотя эти системы имеют принципы, которые соотносятся с конструкциями, разработанными человеком, они чрезвычайно сложны, и мы только начинаем ценить их изобретательность. Доктор Гулиуцца представляет общественности новейшие открытия этих удивительных адаптивных систем и строит модель разумного замысла в освежающей и захватывающей форме, которая прославляет нашего могущественного Творца.

Доктор Томкинс является директором отдела наук о жизни в Институте креационных исследований и получил степень доктора философии. в области генетики из Университета Клемсона.

в области генетики из Университета Клемсона.

Брайан Томас, доктор философии: Исследование доктора Рэнди Гулиуццы смело переосмыслило старые представления о том, как животные приспосабливают свою биологию. Неодарвинизм опирается на естественный отбор мутантов. Классическое учение о сотворении, включая учение основателей ICR, осуждало полную неадекватность неодарвинизма в создании разнообразия жизни. Он справедливо утверждал, что мутации разрушают и что естественный отбор может отобрать только то, что осталось в живых. Доктор Гулиуцца поднимает эту задачу на новый уровень. Он присоединяется к небольшой группе проницательных эволюционистов, критикующих представления своих коллег о естественном отборе. Мы все согласны с тем, что дифференциальное выживание происходит, но кто определил или измерил естественный отбор как его причину? Этот огромный сдвиг в мышлении по-новому проливает свет на природу как на творца-заместителя и на гениального Бога-Творца, который заслуживает большей похвалы за инженерные системы настройки характеристик существ. Будущее выглядит светлым для исследований ICR в области биологического программирования, лежащего в основе того, как живые существа приспосабливаются к окружающей среде. Это больше не «адаптируйся или умри», а «адаптируйся, чтобы процветать».

Будущее выглядит светлым для исследований ICR в области биологического программирования, лежащего в основе того, как живые существа приспосабливаются к окружающей среде. Это больше не «адаптируйся или умри», а «адаптируйся, чтобы процветать».

Доктор Томас является научным сотрудником Института креационных исследований и получил степень доктора философии. в палеобиохимии из Ливерпульского университета.

Vernon Cupps, Ph.D.: За последнее десятилетие или около того было много споров по теме естественного отбора, некоторые из них были жаркими и неуместными для христиан. использовался в совместной презентации статей Чарльза Дарвина и Альфреда Рассела Уоллеса в 1858 году, а затем был разработан Дарвином в его 1859 году.книга О происхождении видов путем естественного отбора . Он рассматривал это как один из ключевых механизмов дарвиновской эволюции. В 1864 году Герберт Спенсер использовал термины «естественный отбор» и «выживание наиболее приспособленных» взаимозаменяемо в своей книге « Принципы биологии ». По-видимому, Дарвин предпочитал «естественный отбор» «искусственному отбору», потому что, по его мнению, последняя фраза имела оттенок преднамеренного или направленного отбора, тогда как первая фраза означала более случайный процесс. Ясно, что Дарвин, Чарльз Лайель, Уоллес и Спенсер понимали естественный отбор как случайный процесс, воздействующий на данную популяцию и производящий генетические изменения в этой популяции.

По-видимому, Дарвин предпочитал «естественный отбор» «искусственному отбору», потому что, по его мнению, последняя фраза имела оттенок преднамеренного или направленного отбора, тогда как первая фраза означала более случайный процесс. Ясно, что Дарвин, Чарльз Лайель, Уоллес и Спенсер понимали естественный отбор как случайный процесс, воздействующий на данную популяцию и производящий генетические изменения в этой популяции.

В наше время определение естественного отбора эволюционировало и стало пониматься как процесс, посредством которого организмы, лучше приспособленные к окружающей среде, имеют тенденцию к выживанию и размножению. Это все еще довольно неоднозначное определение, так как процесс не описан. Мне кажется, что мы как креационисты поймем, что случайные природные процессы нельзя ставить на место стабильного сотворенного порядка, которым наделил нас Бог.

В нескольких беседах с доктором Рэнди Гулиуцца я обнаружил, что он понимает, что естественный отбор (как его представляют многие креационисты и эволюционисты) ставит природу на место Бога, тем самым лишая Бога Его славы. Он понимает, что изменения, наблюдаемые в живых организмах, происходят от особенностей, встроенных в эти организмы, а не от какого-то эзотерического внешнего влияния. Живые организмы имеют встроенные системы для мониторинга, обработки и соответствующего реагирования на их естественную среду обитания. В самом общем смысле эти системы функционируют почти так же, как человеческие инженерные конструкции с датчиками, процессорами и выходными данными, за исключением того, что они намного сложнее. Мы только сейчас начинаем понимать удивительную сложность живых организмов, во многом благодаря работе доктора Гулиуццы. Креационисты в целом и ICR в частности могут рассчитывать на светлое будущее в изучении биологической инженерии благодаря работе доктора Гулиуццы.

Он понимает, что изменения, наблюдаемые в живых организмах, происходят от особенностей, встроенных в эти организмы, а не от какого-то эзотерического внешнего влияния. Живые организмы имеют встроенные системы для мониторинга, обработки и соответствующего реагирования на их естественную среду обитания. В самом общем смысле эти системы функционируют почти так же, как человеческие инженерные конструкции с датчиками, процессорами и выходными данными, за исключением того, что они намного сложнее. Мы только сейчас начинаем понимать удивительную сложность живых организмов, во многом благодаря работе доктора Гулиуццы. Креационисты в целом и ICR в частности могут рассчитывать на светлое будущее в изучении биологической инженерии благодаря работе доктора Гулиуццы.

Доктор Куппс — научный сотрудник Института креационных исследований, защитивший докторскую диссертацию. по ядерной физике в Университете Индианы в Блумингтоне. Статья опубликована 29 октября 2019 г.

Статья опубликована 29 октября 2019 г.

Наследие путаницы в отношении биологической адаптации через Викисклад.

В недавних статьях я резюмировал лекции на CELS (Конференция по инженерии в живых системах), в которых описывались допущения, основанные на проектировании, преобладающие в системной биологии, и излагалась инженерная модель для адаптации (здесь, здесь). Теперь я подытожу третью лекцию CELS, которая показала, как Чарльз Дарвин изменил традиционное понимание биологической адаптации как внутренней способности организма к вере в то, что она является продуктом внешней среды, воздействующей на вид.

Положительное наследие Дарвина

Оценка наследия Чарльза Дарвина — сложная задача. С положительной стороны, Дарвин помог биологам понять, как организмы меняются со временем, чтобы лучше выживать в изменяющихся условиях. До того, как его взгляды стали популярными, многие рассматривали виды как статические объекты, поэтому они не полностью осознавали исторические факторы, формирующие такие наблюдения, как уменьшение глаз у пещерных рыб.

Кроме того, Дарвин показал, как различия в популяциях (например, различия в размере и окраске) позволяют видам лучше адаптироваться к окружающей среде. Позже это понимание было объединено с генетикой и математикой в одном из величайших научных достижений 20-го века, известном как популяционная генетика. Получившийся в результате набор инструментов оказался бесценным в таких областях, как вирусология и наука об окружающей среде.

С другой стороны, Дарвин утверждал, что адаптация обусловлена естественным отбором, который он изображал как творческую силу, изменяющую организмы. Эта иллюзия постоянно сбивает биологов с толку относительно истинной природы адаптации.

Перевернуть Палей с ног на голову

Проблема возникает из-за увлечения Дарвина естественным теологом Уильямом Пейли. Он был глубоко впечатлен аргументом Пейли о том, что жизнь демонстрирует явное свидетельство замысла, указывающее на всемогущего Творца. Пейли классно сравнил дизайн живых структур со сложной сложностью часов. Дарвин подражал логике и стилю Пейли в своих работах, но заменил Творца естественным отбором.

Дарвин подражал логике и стилю Пейли в своих работах, но заменил Творца естественным отбором.

Известный палеонтолог Стивен Джей Гулд прокомментировал The Structure of Evolutionary Theory :

Меня поразило соответствие между структурой аргументации Пейли и Дарвина (хотя Дарвин, конечно, переворачивает объяснение). Дарвин не преувеличивал, заявляя Лаббоку, что он фактически выучил Пейли наизусть. Стиль аргументации Дарвина, его выбор примеров, даже его ритмы и слова должны часто отражать (возможно, бессознательно) его память о Пейли.

стр. 119

Интернализм к экстернализму

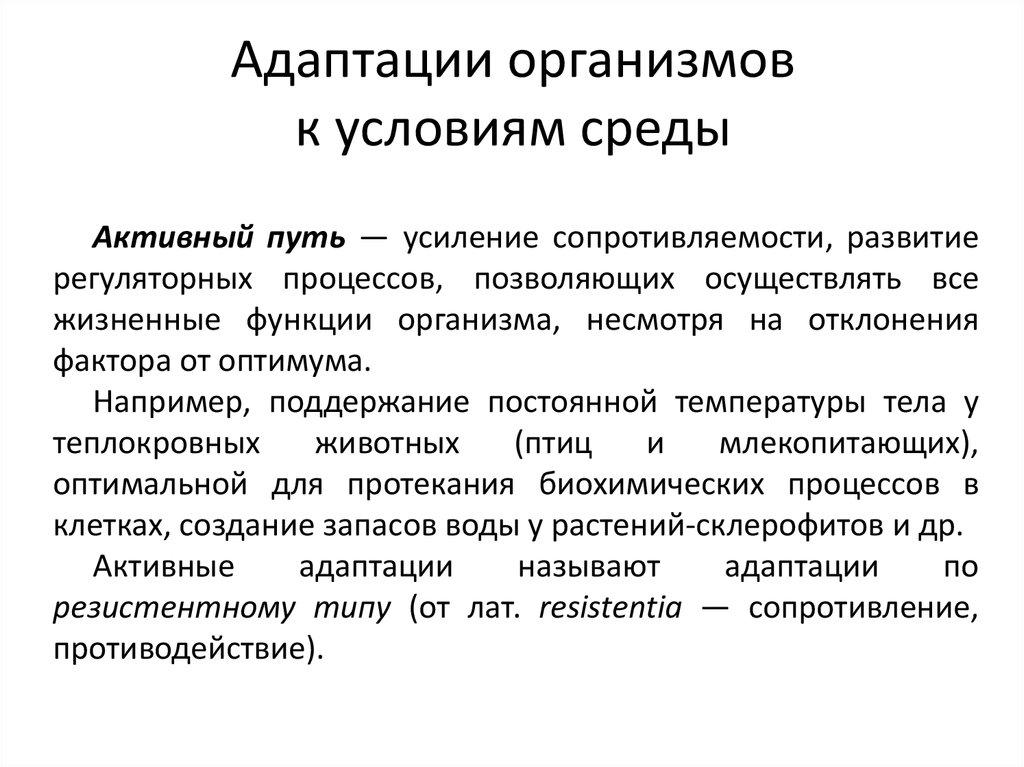

До Дарвина все теории адаптации были сосредоточены на том, как организмы приспосабливаются к окружающей среде с помощью внутренних механизмов (он же интернализм). Регулировка температуры — классический пример. Сложные животные обладают датчиками, которые измеряют их внутреннюю температуру. Интегрированный процесс отправляет показания датчиков на анализаторы, которые обнаруживают, когда внутренняя температура поднимается выше заданного значения. Затем анализаторы могут запускать механизмы, выделяющие тепло тела, например, через потоотделение. Способность животного приспосабливаться к повышению температуры окружающей среды проистекает из внутренних возможностей, предназначенных для достижения этой цели.

Затем анализаторы могут запускать механизмы, выделяющие тепло тела, например, через потоотделение. Способность животного приспосабливаться к повышению температуры окружающей среды проистекает из внутренних возможностей, предназначенных для достижения этой цели.

Теория естественного отбора Дарвина изменила источник творческой деятельности с Творца, создавшего внутренние механизмы, на среду, которая изменила организм внешне (так называемый экстернализм). В новой структуре среда «инструктирует» население о том, как расширять свои вариации и использовать их для создания новых инноваций. При этом он оказывает «давление отбора» на организм, чтобы «лепить» его как пассивную глину. Биологи Марк Киршнер и Джон Герхард объясняют (здесь, здесь):

Он принял точку зрения, что среда непосредственно инструктирует организм, как изменяться, и предложил механизм наследования этих изменений.

Правдоподобие жизни: решение дилеммы Дарвина , с. 3

Организм был похож на пластилин для лепки, и переплавка глины означала, что каждое из миллиардов маленьких зернышек могло немного двигаться в любом направлении, создавая новую форму.

Правдоподобие жизни: решение дилеммы Дарвина , с. 31… Если бы организму требовалось крыло, противопоставленный большой палец, более длинные ноги, перепончатые ступни или развитие плаценты, любое из них возникло бы при надлежащих условиях отбора со временем.

Основная проблема с такими утверждениями заключается в том, что окружающая среда не обладает сознанием, как показано, например, в диснеевском фильме Покахонтас . Он не может выбирать, формировать, возиться, инструктировать или выполнять любые подобные действия, зарезервированные для интеллектуальных агентов. Самые проницательные философы науки и биологи призывали к очищению биологии от такого псевдонаучного мышления. Философ Джерри Фодор и ученый-когнитивист Массимо Пиаттелли-Пальмарини прямо заявили:

Дарвин указал направление к полностью натуралистической — даже полностью атеистической — теории формирования фенотипа [признака]; но он не видел, как пройти весь путь туда.

Джерри Фодор и Массимо Пиаттелли-Палмарини, What Darwin God Wrong , p. 163Он убил Бога, если хотите, но Мать-Природа и другие псевдоагенты [отбор] остались безнаказанными. Мы думаем, что пришло время избавиться и от них.

Многие связывают путаницу с ошибочной аналогией Дарвина между искусственным размножением и ненаправленной эволюцией. Генетик Ричард Левонтин прокомментировал:

Дарвин совершенно определенно вывел это понимание движущей силы, лежащей в основе эволюции, из действий селекционеров растений и животных, которые сознательно выбирают особей с желательными свойствами для размножения будущих поколений. «Естественный» отбор — это человеческий отбор в широком смысле. Но, конечно, какой бы ни была «природа», это не разумное существо с волей, и любая попытка понять реальное действие эволюционных процессов должна быть освобождена от ее метафорического багажа.

Ричард С. Левонтин, «Not So Natural Selection», New York Times Book Review

Другие указывали, что использование эволюционистами термина «давление отбора» часто в равной степени вводит в заблуждение и интеллектуально бессмысленно. Биолог-эволюционист Роберт Рид заявил:

Биолог-эволюционист Роберт Рид заявил:

Действительно, язык неодарвинизма настолько небрежен, что слова «божественный план» можно заменить словом «давление отбора» в любой популярной работе в биологической литературе без малейшего нарушения логического потока аргументации.

Роберт Г. Б. Рид, Биологические явления: эволюция путем естественного эксперимента , стр. 37-38

Чтобы полностью понять критику, нужно просто представить себе попытку создать эволюционный барометр, который измеряет давление отбора, заставляющее один организм превращаться во что-то другое (например, рыбу в амфибию). Тот факт, что такой инструмент невозможно было построить, подчеркивает фиктивную природу таких мистических сил.

Центральное значение черт

Любой точный анализ адаптации должен сместить акцент с окружающей среды на черты организма. Окружающая среда просто представляет собой условия, внешние по отношению к организму (например, присутствующие химические вещества, доступная пища, местные хищники). Степень, в которой организмы процветают или погибают в этих условиях, зависит от индивидуальных особенностей, таких как их способность разлагать токсины или избегать угроз.

Степень, в которой организмы процветают или погибают в этих условиях, зависит от индивидуальных особенностей, таких как их способность разлагать токсины или избегать угроз.

Чтобы оценить этот сдвиг, достаточно прочитать новостные статьи о стихийных бедствиях. После того, как ураган опустошает город, никто не исследует уцелевшие дома и не заявляет, что те, которые выдержали ураган, были выбраны природой, чтобы выжить, а те, которые не выдержали, были выбраны против. Вместо этого архитекторы и инженеры-строители обсуждают, какие дома были спроектированы должным образом, чтобы противостоять наводнениям и сильным ветрам, а какие нет.

Часто неточный эволюционный язык причиняет мало вреда. Если эпидемиолог говорит об определенных бактериях, отобранных на предмет устойчивости к антибиотику, то все знают, что врач или исследователь имеет в виду, что эти бактерии имеют некое генетическое отличие, позволяющее им избежать токсического действия антибиотика. Настоящая проблема возникает с более грандиозными эволюционными нарративами.

История о том, что давление отбора заставило мозг обезьяноподобного существа трансформироваться в человеческий мозг, чтобы лучше выжить в непредсказуемой среде, является чистой выдумкой. Схемы нейронных сетей, поддерживающих такие сложные черты, как человеческая вокализация и язык (здесь, здесь, здесь), не были спрятаны под каким-то камнем, так что Мать-природа научила предков человека, как медленно создавать их экземпляры в течение миллионов лет. Вместо этого тысячи, если не миллионы, нейронных связей должны были быть тщательно спроектированы и интегрированы в другие нейронные сети в один момент, иначе такие сложные системы не функционировали бы даже на самом базовом уровне. Тем не менее доступного времени недостаточно, чтобы мутации и дифференцированное выживание могли создать хотя бы одну целевую нейронную связь среднего и дальнего действия (здесь, здесь). В более общем плане наша способность приспосабливаться к фантастически разнообразным обстоятельствам не была результатом случайности условий окружающей среды.

… Если бы организму требовалось крыло, противопоставленный большой палец, более длинные ноги, перепончатые ступни или развитие плаценты, любое из них возникло бы при надлежащих условиях отбора со временем.

… Если бы организму требовалось крыло, противопоставленный большой палец, более длинные ноги, перепончатые ступни или развитие плаценты, любое из них возникло бы при надлежащих условиях отбора со временем. Он убил Бога, если хотите, но Мать-Природа и другие псевдоагенты [отбор] остались безнаказанными. Мы думаем, что пришло время избавиться и от них.

Он убил Бога, если хотите, но Мать-Природа и другие псевдоагенты [отбор] остались безнаказанными. Мы думаем, что пришло время избавиться и от них.