АСКЕТИЗМ — это… Что такое АСКЕТИЗМ?

(нем. Asketismus, от греч. ἀσκέω – упражняюсь, стремлюсь). В религии – подавление чувств. влечений, «умерщвление плоти» как средство достижения «нравственного совершенства» и «приближения к божеству». Кроме того, А. является также и нормой нравственности, означая подавление жизн. стремлений и отказ от материальных благ во имя определ. социальных целей. Корни р е л и г. А. уходят в древность. При первобытнообщинном строе они обнаруживаются в обряде «инициаций» для подростков, переходящих в группу взрослых мужчин, – длит, изоляция, пост, физич. испытания (выбивание зуба, обрезание и пр.). У сев.-амер. индейцев подобные испытания связывались с религ. целями: юноша должен был добиться, чтобы ему явилось «видение», к-рое должно было бы стать его личным «духом-покровителем». Особым физич. и духовным испытаниям, характерным для А., подвергались колдуны, знахари и шаманы. Как норма нравств. поведения А. в первобытном обществе обусловливался суровыми условиями существования первобытной общины и являлся средством воспитания мужества, выносливости, строгого подчинения традиции. Значительного развития А. достиг в вост. религиях, особенно в Индии. Первые сведения о нем содержатся в ведах и ведич. лит-ре. В религ. системе ранних Упанишад понятие «А.» возникает одновременно с понятием об атмане (душе), противопоставленном телу и материальным объектам: тело – это преграда, к-рую надо устранить, чтобы достигнуть слияния с мировой душой. Отсюда вытекало требование полного и окончат. ухода верующего из коллектива и разрыва с образом жизни его членов. В 1-м тысячелетии до н.э. в Индии А. был доведен до крайних пределов изуверства. По «Законам Ману» каждый брахман должен был последнюю часть своей жизни провести в лесу, подвергать свое тело истязаниям. Как средство достижения религ. целей (напр., достижение нирваны, соблюдение принципа ахимсы) А. входит в джайнизм, брахманизм, буддизм. А. был свойствен и др.-греч. религиям. Орфики и пифагорейцы проповедовали воздержание от мяса и бобов, отказывались от половой жизни, признавали учение о периодич. перевоплощении души, о теле как гробнице души (Пифагор, Филолай). С расколом общества на антагонистич. классы проповедь А. приобретает классовый смысл. Эксплуатация человека человеком лишает угнетенные классы возможности равного участия в пользовании благами цивилизации. Этич. учение о презрении к материальным благам, выдвинутое пифагорейцами, киниками, стоиками, служило оправданием тяжких условий жизни рабов. Господств, класс прибегал к А. и для формирования особой касты воинов, осуществлявшей функцию насильств. поддержания господства рабовладельцев (напр., в Спарте). В мистич. учении гностицизма аскетич. образ жизни рассматривался как средство достижения осн. нравств. цели: освобождения от источника зла – материи. В христианстве А. связан с осн. догмой о греховности плоти: ее надо умерщвлять, чтобы спасти душу, подготовить ее к «вечной жизни». Социальной предпосылкой возникновения А. в христианстве явился упадок рабовладельческого строя. «Умерщвление плоти», ставшее девизом А., прежде чем оно стало прославляемым идеалом в христианстве, осуществлялось на практике как неизбежное последствие массового обнищания населения Римской империи и ее провинций. Вместе с тем идея А. была выражением индивидуализма, основанного на филос. идеях стоицизма с его призывом к уходу в самого себя и с его пренебрежением к жизн. потребностям. А. был связан с первонач. монашеством, к-рое проявлялось в форме отшельничества, уединения и т.д. Христ. А. не мог стать реально действующей нормой не только для массы верующих, но и для самой церкви как хозяйств.-экономич. и социальной организации и поэтому служил лишь идеологич. знаменем, прикрывающим ее подлинную корыстную сущность. Идеология христ. А. получает разработку впервые в соч. Тертуллиана, Климента Александрийского, Оригена, видевших в А. средство очищения души от грехов. Дальнейшее развитие А. получает в средние века, когда он принимает особенно уродливые формы – массового бичевания и самобичевания (флагелланство). Церковь по-прежнему превозносила и обычные формы А. – посты, безбрачие, ношение власяницы, вериг и т.д. Возведение церковью А. в принцип добродетели служило целям отвлечения нар. масс от борьбы за улучшение своих материальных условий жизни, а ореол «мученичества», к-рым окружало себя при помощи А. духовенство, использовался церковью для проведения своего влияния среди масс верующих. Идеологи нарождающейся буржуазии выступили с критикой феод. аскетич. морали. Гуманисты эпохи Возрождения противопоставили христианскому А. земное благополучие человека, полное и разумное наслаждение радостями жизни. В период Реформации, противопоставившей ср.-век. идее «отрешения от мира» идею «светского призвания»,согласно к-рой, по учению Кальвина, христианин обязан участвовать в жизни общества и даже стремиться к обогащению, А. был принципиально отвергнут. Протестантизм давал религ. санкцию новым отношениям бурж. общества с их предпринимат. духом и поэтому не мог поддерживать идею ухода от мира. Наряду с этим в протестантизме формируется т.н. мирской А., «весь секрет которого состоит в буржуазной бережливост и» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 7, с. 378). Лютеранская мораль и английский пуританизм возводят А. в нравств. добродетель, объявляя нравств. благами скопидомство, скряжничество, скаредность. Этот А. выражался также в запрещении танцев, театр. представлений, в строгой регламентации одежды и т.п. С дальнейшим развитием капитализма, особенно в период империализма, А. приобретает форму подавления в человеке гуманных общественных, коллективистских чувств. В ряде сект (методисты, иеговисты, бухманизм и др.) А. принимает изощренно изуверские формы, являясь средством воздействия на нравств. мир верующих. В ранних революц. выступлениях крестьянских и плебейских масс принцип м о р а л ь н о г о А., связанный с требованиями имуществ. равенства, выдвигался против роскоши и аморализма господств. классов. Аскетич. строгость нравов, выдвижение принципа спартанского равенства были необходимы низшему слою для того, чтобы объединиться как классу, чтобы развить свою революц. энергию и осознать свое враждебное положение к существующему обществ. строю. С развитием производит. сил и ростом революционности пролетариат постепенно освобождается от грубоуравнительного А. «Масса пролетариата менее всего нуждается в проповеди отречения от земных благ, хотя бы уже потому, что у нее не осталось почти ничего, от чего бы она могла еще отречься» (там же, с. 378). Отдавая должное революц. самоотверженности, стойкости и героизму в борьбе за социальный прогресс, за коммунизм, марксистско-ленинская этика отбрасывает попытки принижения ценности земной жизни, игнорирования задачи достижения всей полноты счастья личности на базе социализма и коммунизма. Всестороннее и гармонич. развитие человеч. личности возможно лишь с ликвидацией капитализма, на основе свободного от эксплуатации творч. труда всего народа и осуществления принципа «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Такие условия впервые в истории человечества создаются коммунизмом.Е. Панфилов. Москва. Б. Рамм. Ленинград.

Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Ф. В. Константинова. 1960—1970.

dic.academic.ru

что это такое и кто такие аскеты, как его практиковать

В воображении большинства людей аскетизм ассоциируется со строгими религиозными практиками и считается малоприменимой техникой для мирян. Но это мнение ошибочно. В переводе аскетизм ближе к слову «упражнение», а по смыслу это понятие объединяет напряжение, труд для достижения цели в духовной и физической сфере. Так что бросаться крайности совсем необязательно. А поупражняться в самодисциплине или умеренности в тратах не помешает никому.

В статье расскажем об аскетизме как религиозной и психологической практике, поделимся советами по тренировке самодисциплины и финансовой грамотности.

Что такое аскетизм

Аскетизм — это техника ментальных и телесных практик, призванная через намеренное самоограничение очистить разум, увеличить жизненный потенциал, получить истинные познания о душе и добиться просветления. Общеупотребительное сегодня слово «аскетизм» происходит от греческого «

Позже термин перешел в философский словарь и стал обозначать, прежде всего, нравственную дисциплину. Так что аскетизм – это в первую очередь тренировка человеческого духа, а во вторую очередь – тренировка тела. Истоки аскетичного образа жизни обнаруживаются еще в первобытном обществе, где они были связаны с тяжелыми условиями жизни. И только в раннем христианстве аскетизм составил принадлежность религии и стал началом монашества.

Различают религиозный и светский аскетизм:

Религиозный – это стремление жить по церковным заповедям, которое возможно реализовать в миру. В религиозной практике кроме размышления и строгого следования заповедям к аскетизму относится добровольное отшельничество, изнурение себя голодом, мученичество, самоистязание, безбрачие, ограничение не только удовольствий, но и физических нужд.

Светский – это форма социального поведения или норма нравственности – готовность к самоограничению во имя избранных социальных целей. Культура светского аскетизма предлагает уход от общества потребления, вегетарианство, независимость от тщеславия, престижности, отказ от благ цивилизации.

Религиозный аскетизм

Основными источниками практики религиозного аскетизма в I веке стали тексты Нового Завета, сгруппированные вокруг двух базовых тем: служение Христу и послушание Духу. В Евангелии следование за Христом возможно только при отказе от привычного жизненного уклада и самоотречения, вплоть до мученической смерти. Однако, это не значит, что верующий человек в миру обязан морить себя голодом или отказываться от брака. Потому что полное самоотречение от общества – это нетребуемая Новым Заветом крайность.

Слово «аскетизм» имеет русский аналог – «подвижничество», а аскетичный образ жизни вели отшельники и христианские отцы-подвижники. Своего широкого развития в жизни и литературных произведениях аскетизм достиг в IV-VI веках. За образец для подражания был принят образ Иоанна Крестителя, а самыми известными отшельниками-аскетами были Онуфрий Великий, Серафим Саровский, Сергий Радонежский.

Некоторые культы и религиозные учения и сегодня идеализируют все или отдельные аспекты аскетизма. Согласно учению Будды возможности достичь просветления и знания достойны только аскеты, которые лишились страстей. На преодоление обычного сознания направлена и духовная дисциплина йоги. Для практики добровольного самоотречения, самоусилия и самодисциплины в йоге используется слово «тапас». Тапас обычно практикуют соблюдением целомудрия и обузданием чувств.

С чего начать практику самодисциплины

В психоанализе аскетизм – это защитный механизм личности, который проявляется в отрицании и подавлении инстинктов, отказе от удовольствий. Явление связанно с особенностями подросткового периода, когда сексуальные переживания «гасятся» самоограничением.

Но во взрослой жизни мы настолько привыкаем к удовольствиям, теряем навыки самодисциплины. А потом жалуемся на десяток лишних килограммов или «дыру» в бюджете из-за спонтанного похода по магазинам. Можно давать себе сотни обещаний «жить по новому», но без осознанных усилий они ник чему не приведут.

Самодисциплина, как и любое умение – дело образования и практики. Так что первое, что вы можете сделать для себя прямо сейчас, – начать следовать советам мотивационных тренеров и коучей.

Совет 1. Помните, что самодисциплина совсем не делает жизнь пресной.

К скуке и неудовлетворенности приводят не ограничения, а крайности. Полный отказ от удовольствий не приводит к счастью точно так же, как и ежесекундное удовлетворение всех желаний. Умение отложить удовольствие для последующего выигрыша – черта психологически взрослого человека. Поэтому каждый раз, когда вы выбираете сложное решение вместо простого, вы укрепляете самодисциплину.

Выберите одно дело, на которое хватает самодисциплины, и делайте его в течение месяца ежедневно. Так вы решитесь понемногу окунуться в дискомфорт и начнете получать удовольствие от неудобства.

Совет 2. Заведите полезные финансовые привычки.

Менять свое финансовое поведение, как и вредные привычки сложно. Если самостоятельно освоить финансовую грамотность не получается, можно найти финансового наставника. Это может быть сайт финансиста, бухгалтера или другого знатока в области финансов. Это может быть помощь друга, который умело соотносит свои доходы с расходами.

Для начала установите на смартфон приложение для учета финансов. За первые два-три месяца можно увидеть подробную статистику трат и узнать, куда именно улетают деньги.

Совет 3. Практикуйте самоконтроль.

Самоконтроль – это как атлетика – чем больше времени проводишь на тренировке, тем больше можешь. Чтобы не сбиться с пути, нужно установить для себя цель и ежедневно двигаться к ней, понемногу усложняя задачи. Одновременно придется внимательно отслеживать свои порывы, которые не помогают достичь успеха. Отслеживать, но не следовать за ними.

Лучший способ самоконтроля – установить таймер на 10-20-30 минут, в течение которых будете тренироваться (писать статью, записывать видео, вести блог, медитировать).

Совет 4. Одобряйте и принимайте себя.

Без реальной оценки текущего состояния начать практиковать самодисциплину невозможно. В лучшем случае вы будете просто топтаться на месте, в худшем – растеряете остатки мотивации. Например, если вы хотите похудеть, начать нужно с простого взвешивания. Если планируете выучить английский – пройдите тестирование и узнайте, на каком уровне находитесь сейчас.

Когда вы принимаете себя, то не ждете мгновенных результатов. Тогда для безопасного похудения, например, установите для себя реальный срок 6-8 месяцев вместо двух недель.

Совет 5. Не пренебрегайте отдыхом.

Самоконтроль похож на мышцу – если использовать его постоянно, резервы силы воли быстро истощаются. Но если поставить внутреннее табу на удовольствия, отдых становится обязанностью. В результате – еще большая усталость, полное выгорание. Психологи акцентируют: отдых – это самодостаточная ценность, личный ресурс, который нужно использовать с пользой для себя.

Примите установку: «чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать». Старайтесь отдыхать еще до наступления усталости, планируйте отдых на выходных и в отпуске. Решительно меняйте планы, если появился шанс провести время ярче, чем планировалось.

Выводы:

- Аскетизм – это учение о том, как практиковать воздержание, упражняться в самоконтроле и самодисциплине.

- Аскетизм изначально был спортивным термином, позже перешел в философию, религию и общее употребление.

- Чтобы практиковать светский аскетизм не нужно впадать в крайности. Достаточно навести порядок в финансах и прокачать навыки самодисциплины.

wikigrowth.ru

Аскетизм — это… Что такое Аскетизм?

(от гр. asketes упражняющийся, подвижник)

1) учение и практический метод достижения нравственного совершенства посредством саморегуляции человеком своих телесных потребностей (соблюдение диеты, овладение культурой тела и т. п.) и ограничения и подавления чувственных влечений и желаний (гурманства, лени, сладострастия) в целях достижения морального или религиозного идеала.; в истории культуры аскетизм, как правило, осуществлялся в рамках религиозных учений, поэтому обычно воспринимается как исключительно религиозный принцип;

2) религиозное подвижничество;

3) крайнее воздержание, отказ от жизненных благ.

…………

☼ (греч. упражняющийся, применяющий усилие), установка на добровольное ограничение потребностей, отказ от удовольствий и перенесение тягот ради достижения целей религиозного или морального характера. Практика А. (аскеза) в самых различных культурах включает одни и те же моменты: ограничение себя в еде (пост), воздержание от сексуальных отношений (безбрачие, или целибат), уединение, молчание, в более крайних формах — нищета, бездомность (странничество), причинение себе боли (напр., самобичевание) и т. п. При этом мотивы А. могут быть различными: некоторые из них дополняют, некоторые, напротив, исключают друг друга.

А. как источник сверхъестественных сил — представление, которое восходит к первобытной практике подготовки к шаманскому общению с духами при помощи голода, бессонницы и т. и. Этот мотив особенно характерен для индийской традиции (легенды об отшельниках, чрезвычайно изобретательных в самоистязаниях, посредством которых разжигается огненная энергия тапаса). Поиски способа контролировать космический процесс, который мыслится одним и тем же в теле человека и теле Вселенной, непосредственно продолжали установку шаманизма и позволяли без конфликта сочетать самые духовные цели с самыми земными, а порыв преодолеть человеческую природу как таковую — с изощренным культивированием чувственности. Психотехнику А., соответствующую, по индийским понятиям, плану дхармы, в плане камы дополняет эротическая методика «Кама-сутры» . Типологически сходные явления имеют место в практике даосизма. Для теистических религий невозможны не только они, но и сам апофеоз человека, средствами А. навязывающего свою волю богам: мотив А. как пути к чудотворству выступает либо в преобразованном виде (христианские легенды часто говорят об аскетах, получающих дар чудотворства, но это именно дар, а не выслуженная награда и тем более не механическое следствие самого факта А.), либо на бытовой периферии религиозного сознания. Древняя мотивация А. — идея удовлетворения, приносимого за свои или чужие грехи. Самые архаические культуры знают концепцию жертвы как наиболее сильнодействующего средства обеспечить благо общине, связать силы зла и восстановить порядок мироздания, поколебленный случаями нарушения религиозно-моральных запретов. По мере того, как практика человеческих жертвоприношений вытеснялась культурным развитием, возникала потребность в некоем эквиваленте жертвоприношения, когда, напр., в древней Спарте юноши уже не умерщвлялись, но проливали свою кровь на алтарь Артемиды Ортии под бичами, и в назначении этого обряда ритуально-магический момент (перенесение боли как выкуп за общину) неотделим от морального (испытание стойкости юношей). В спиритуализированном осмыслении этот мотив мог быть без существенных изменений воспринят христианством; он характерен для католической традиции (напр., Роза из Лимы в начале XVII в. подвергала себя бичеванию три раза в день — за свои грехи, за грехи живых и умерших). Мотив соблюдения ритуальной чистоты как условия выполнения сакральных функций, часто обосно-выващий практику безбрачия, также является древним и повсеместно распространенным. Даже те религиозные традиции, для которых А. не был характерен (напр., греко-римское язычество или религия Ветхого Завета), требовали воздержания от брачных отношений перед совершением религиозных актов, когда человек «предстает» перед божеством; из этого легко было вывести, что люди, вся жизнь которых проходит в непрерывном контакте со святыней, должны оставаться безбрачными, как весталки в языческом Риме. По-видимому, таково же происхождение безбрачия ессеев: еврейский военный лагерь был местом, особо посвященным Яхве и требовавшим ритуальной чистоты, и ессеи, ожидавшие эсхатологической священной войны, распространили на всю свою жизнь обязательства, связанные с сакральным положением призванного воина. Католический священник должен быть безбрачным как постоянный совершитель таинств, прежде всего мессы. С этим мотивом тесно переплетаются некоторые другие. Один из них — отрешение индивида от своих земных интересов ради дела, понимаемого как святое (напр., проповеди веры): «Неженатый заботится о Господнем (…), а женатый заботится о мирском, как угодить жене» (1 Кор. 7:32-33). Другой мотив — подготовка к мистическому переживанию, создание условий для медитации и экстаза. В теистических религиях и везде, где цель мистического пути понимается как личная встреча с Богом в любви, практика А. — еще и способ доказать свою любовь к Богу и предъявить в самой действенной форме просьбу об ответной любви. В католической мистике позднего Средневековья пафос А. приобретает черты морали рыцаря, берущего на себя намеренно трудные подвиги во славу своего короля (Христа) и своей дамы (обычно Девы Марии), у Г. Сузо — божественней Премудрости, Софии. С этим мотивом, как и с мотивом удовлетворения за свои и чужие грехи, связан мотив, специфический для христианства — стремление соучаствовать в страданиях Христа. Принимая на себя добровольные тяготы и терпеливо перенося невольные, верующий, по мистическому учению Нового Завета, «во плоти своей восполняет недостаток скорбей Христовых» (Кол. 1:24) Это представление оттеснено в протестантизме тезисом об абсолютной исключительности единократной жертвы Христа на Голгофе (в связи с чем практика А. закономерно уходит из жизни). Сострадание Христу как бы овеществляется в стигматах Франциска Ассизского и других католических аскетов; вся жизнь христианина мыслится проходящей как бы в Гефсиманском саду, где забыться в беспечности — значит предать Христа, Который просит бодрствовать с ним. Если подражание Христу в Его бедности, характерное для русских странников и юродивых, как и для Франциска, не могло быть обязательным для всех, то Новый Завет требует от каждого христианина подражания Христу в Его отказе от своей воли — послушании «даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:7).Общим для разных мировоззрений, как религиозных, так и философски-моралистических, является мотив А. как освобождения, господствующий, напр., в песнях буддийских монахов и монахинь («Тхе-рагатха» и «Тхеригатха»), известный греческой философии, особенно Антисфену и киникам, и находящий многочисленные отголоски в христианской традиции, позднее переосмысленный в некоторых идеологических движениях Нового и Новейшего времени. Мотив этот, однако, получает различные акценты в зависимости от вопроса — свобода от чего и для чего имеется в виду? Это может быть свобода от собственного тела, а через это — от материального мира вообще; по буддийскому изречению, «нет несчастья большего, чем тело» («Дхам-мапада» XV, 202, пер. В. Н. Топорова). Для манихейства, видящего источник зла в соединении духовного света с пленившей его «тьмой» материи, А. есть путь к желаемой диссоциации этих начал. Подобный негативизм в отношении к космосу вообще и к телу в частности мог иногда стимулировать наряду с А. допущение вольности нравов, как это было, напр., в некоторых направлениях гностицизма: если тело — «тьма», которую нельзя ни просветить, ни очистить, то безразлично, что с ним происходит, между тем как нарушение табу морали, приличий и общественного порядка — своего рода А. навыворот — желательно, поскольку обособляет «посвященного» от мира и приближает цель — конечное разрушение основ космического бытия. Поздний вариант такой установки встречается в культуре декаданса (программа систематической денормализации воображения у А. Рембо и сюрреалистов), в практике некоторых направлений оккультизма, в жизни «коммун» хиппи, соединивших элементы А. со вседозволенностью «сексуальной революции». Напротив, в христианстве уже не душа (как в платонизме или манихействе) должна быть освобождена от тела, но тело должно быть освобождено от гнездящегося в нем принципа своеволия — «плоти», чтобы стать «храмом Духа» (1 Кор. 6:19).

Сергей Аверинцев.

София-Логос. Словарь

Большой толковый словарь по культурологии.. Кононенко Б.И.. 2003.

dic.academic.ru

АСКЕТИЗМ — это… Что такое АСКЕТИЗМ?

(от греч. askntns — приобретший навыки). Стал известен в древности как воздержание, полное или частичное, от удовлетворения нек-рых потребностей человека — в пище, одежде, сне, половой жизни, отказ от развлечений, опьяняющих напитков и т. д. В Др. Греции такое воздержание широко практиковалось атлетами в период состязаний в целях воспитания большей физич. выносливости организма. В дальнейшем аскетич. требования часто выдвигались угнетенными классами в их борьбе против богатых, эксплуататоров. Требование подавлять те или иные жизн. стремления во имя определ. социальных идеалов, во имя активного участия в революц. борьбе выдвигались также мн. революционерами. В религиозно-этич. значении А. — это мистич. воззрение, признающее необходимым подавление чувственных влечений, «умерщвление плоти» как путь к «нравственному совершенству» и «приближения к божеству». А. проповедовал привычку к лишениям и физич. страданиям (посты, телесные истязания и т. д.). Сначала был жертвоприношением богам (в форме самопожертвования), а затем следствием противопоставления «греховной» плоти — духу (материя — источник зла). Уже в условиях первобытнообщинного строя обряды инициаций носили аскетич. характер (изоляция, пост, физич. увечье (обрезание) и пр.). А. — существенный элемент ряда вост. религий (брахманизма, индуизма, джайнизма и буддизма), проповедующих идею «слияния души» с божеством. В нек-рых др.-иудейских сектах (терапевта, ессеи) были сильны элементы А.: жизнь в изолированных общинах, длит. Изнурит. посты и т. п. В эксплуататорском обществе, когда возможности удовлетворять свои элементарные физич. и духовные потребности у нар. масс чрезвычайно ограничены, господств. класс глубоко заинтересован в воспитании в массах смирения и покорности, презрения к «земным благам». В этих условиях проповедь А. — веры в то, что безрадостное и бесправное, полуголодное существование трудящихся — лучший путь к достижению фантастич. загробного потустороннего «рая», в к-ром душа якобы получает награду за земные страдания, — чрезвычайно выгодна эксплуататорам. Эта глубоко реакц. идея стала основой христ. вероучения, широко использовавшего А. и сделавшего его прямым выводом осн. догмы христианства о «греховности плоти», к-рую необходимо умерщвлять, чтобы подготовить душу к «вечному спасению». Практика А. в раннем христианстве была попыткой оправдать массовое обнищание населения Римской империи и ее провинций. Вместе с тем пропаганда А. была средством подавления протеста нар. масс и отвлечения их от борьбы за улучшение условий жизни.

Яркое выражение А. получил в монашестве, широко распространившемся на З. и В. в ср. века. Поскольку все же А. не мог стать реально-действующей нормой обществ. жизни даже и для церкви (как хоз. и социально-экономич. организации), он использовался в качестве идеологич. прикрытия неприглядной жизни монахов. Со времен Возрождения и Реформации, когда складывавшейся бурж. религией А. был отвергнут, возникает «мирской А.», получивший свое выражение в учении Кальвина, а позднее — в лютеранском пиетизме. Этот А., требовавший отказа от жизн. удовольствий (театр, музыка), соблюдения строгой регламентации быта (пища, одежда), возводил в нравств. добродетель бурж. бережливость и скаредность.

В эпоху империализма проповедью А. нек-рые христ. религ. группировки прикрывают изуверские формы физич. и нравств. воспитания, направленного на вытравление в человеке гуманных чувств и превращение людей в бездумных исполнителей чужой воли, объявляемой «велением божьим» (методисты, бухманисты, движение «духовные упражнения», направляемое иезуитами и др.).

Лит.: Энгельс Ф., Крестьянская война в Германии, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 7; Зарин С., Аскетизм по православно-христианскому учению, (т.) 1, (ч.) 1-2, СПБ, 1907; Zöckler O., Kritische Geschichte der Askese, Frankf./M., 1863; его же, Askese und Mönchtum, 2 Aufl., Bd 1-2, Frankf. M., 1897; Mutz F., Christliche Aszetik, 2 Aufl., Paderborn, 1909; Troeltsch E., Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Tübingen, 1919; Hall T. G., Zöскler O., Asceticism — Encyclopaedia of religion and ethics, ed. by J. Hastings, v. 2, Edinb., 1927; Rourrat R., La spiritualité chrétienne, t. 1-4, P., 1926-28; Schjelderup K., Die Askese, B.-Lpz., 1928; Buonaiuti E., Le origini dell ascetismo cristiano, Pinerolo, 1928; Weber M., Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Tübingen, 1934; Hengstenberg H. E., Christliche Askese, Hdlb., 1948; Campenhausen H. F., Die Askese im Urchristentum, Tübingen, 1949; Egenter R., Die Aszese des Christen in der Welt, Ettal, 1956.

Б. Я. Рамм. Ленинград.

Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982.

dic.academic.ru

Аскетизм, аскетика — что это такое?

Аскетизм, аскетика: что это такое?

Что такое аскетизм? Аскетизм — это христианство в действии и размышлении. Это и жизнь, и мировоззрение, это единство теории и практики христианской жизни, основывающееся на том, что отцы Церкви называли греческим словом «пейра» — опыт. Это некая целостность, которая трудно, мучительно, но и радостно достигается в единении человека с Богом.

Аскетизм — удел не только монахов или отшельников. Аскетизм — это жизненный ответ христианина на то призвание, которое Богом обращено к каждому. «…Будьте совершенны, как Отец Ваш небесный совершен есть» (Мф. 5: 48). Это касается всех христиан.

Аскетика

Христианство в действии

Что такое аскетика? Она для всех или для избранных? Что общего и различного в аскетике монашествующих и мирян? Какие опасности подстерегают мирянина на пути христианской аскезы? На эти вопросы отвечают митрополит Тульский и Белевский АЛЕКСИЙ (Кутепов) и патролог, специалист по истории христианского аскетизма, профессор Московской духовной академии Алексей СИДОРОВ.

Режим исцеления

Митрополит АЛЕКСИЙ (Кутепов):

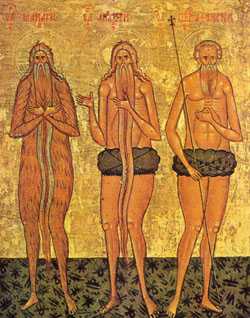

Макарий, Онуфрий и Петр Афонские

— Обычно под аскетикой понимают некую культуру по отношению к телу. Но человек — это не только физиология и биология, но и психическая жизнь, и духовная. Мы рождаемся в эту жизнь в противоестественном состоянии, принимаем искаженную, поврежденную ядом греха природу. Поэтому возвращение к правильной жизни, исцеление этой природы, конечно, требует усилий. Грех — это болезнь. Для того чтобы выздороветь от телесной болезни, нужно соблюдать определенный медицинский режим: не есть острого, избегать сквозняков. Аскетика — это такой «режим», к которому прибегают христиане, чтобы исцелиться от греха.

Профессор Алексей СИДОРОВ:

— Необходимо сразу подчеркнуть, что христианство с самого момента своего первоначального становления не принесло в мир нового языка, но использовало и преображало язык уже имеющийся. И таким языком преимущественно был греческий, обладавший к рубежу нашей эры огромным и многообразным арсеналом словесной культуры.

Аскетическая терминология, как и богословская, возникла не сразу. Она выросла из опыта аскетической жизни, использовав при этом многие античные термины, в том числе военные и спортивные. Само слово «аскетизм» происходит от греческого глагола «аскео» — «упражняться», которое обозначало в классическом греческом языке, помимо прочего, и упражнение тела. В языке же церковной письменности оно стало обозначать прежде всего «упражнять (тренировать) душу», «осуществлять (или стяжать) добродетели» и «подвизаться».

В любом христианском аскетическом произведении ставятся два тесно взаимосвязанных вопроса: о смысле жизни и «как человеку спастись». Без этих вопросов, без сотериологии, то есть учении о спасении, христианский аскетизм останется лишь системой телесных упражнений. Акцент тем самым переносится с телесного делания на духовное.

Аскетизм совсем не сводится к некоей «философии» или «умствованию» о природе страстей, о греховном естестве человека и т. д., иначе возникнет серьезная опасность интеллектуализации Православия, сведения Православия только к интеллектуальной культуре, в том числе и аскетической: классификации страстей, помыслов и т. п. Например, у нас одно время было модно «философствовать об исихазме», причем делали это люди далекие не только от истинной «исихии» и монашества, но и практически не живущие церковной жизнью.

А ведь только действенное стяжание «исихии» и христианских добродетелей и открывает путь к богомыслию. Так, преподобный Антоний совсем не был «интеллектуалом», и при этом он ясно понимал, что в догматическом споре Ария и святителя Афанасия Великого, имевшем много богословских нюансов, — истина за святым Афанасием и Никейским символом веры. Он понимал это как сердцем, так и умом.

Я в начале своей церковной жизни (это был 1980-1981 год) встретился с архимандритом Иоанном (Крестьянкиным). Тогда в Псково-Печерский монастырь я приехал еще, по сути, светским человеком. При этом уже «весьма научно» занимался, как я тогда не без гордости говорил, историей раннего христианства, преимущественно историей раннехристианских ересей, особенно гностицизмом и манихейством. Для меня, еще сравнительно молодого ученого, это было действительно увлекательной игрой, чем-то вроде «игры в бисер» Германа Гессе, которого я тоже в то время ценил и даже читал на немецком языке.

В таком качестве молодого интеллектуала, разбиравшего раннехристианские тексты и занимавшегося греческой философией, я и приехал в Печерский монастырь. И увидел отца Иоанна. Он разговаривал с людьми, ему задавали разные вопросы. Беседуя, отец Иоанн обернулся ко мне, и меня как будто обожгло! Я почувствовал, что Истина, которую я так долго искал, — вот она! Передо мной живой свидетель этой Истины, подлинный стяжатель Ее. Глаза отца Иоанна, великого старца нашего времени, излучали свет Истины Христовой. И для меня это навсегда стало тем самым опытом, свидетельством подлинного подвижничества.

Что такое аскетизм? Аскетизм — это христианство в действии и размышлении. Это и жизнь, и мировоззрение, это единство теории и практики христианской жизни, основывающееся на том, что отцы Церкви называли греческим словом «пейра» — опыт. Это некая целостность, которая трудно, мучительно, но и радостно достигается в единении человека с Богом.

Древнее монашества

Профессор Алексей СИДОРОВ:

— Иногда у людей складывается мнение, что аскетизм предназначен только для узкого круга, для монахов или каких-то «избранных подвижников», но на самом деле аскетизм — это явление очень широкое и, позволю себе сказать, доступное для каждого православного христианина. Нет аскетизма монашеского или мирского, аскетизм один. Но есть разные его формы и степени: одни у монаха-отшельника, другие у инока, живущего в киновии, третьи у мирянина. Что соединяет эти формы? Единая цель, то есть стремление к спасению. И монах, и мирянин воздерживаются, но каждый по-своему.

Могу сказать, что путь монашества более прямой, а путь мирянина более извилистый: в миру труднее собраться, молиться, легче впасть в страсти. Монах более защищен, он меньше уклоняется и поэтому идет более прямым путем, хотя искушений он преодолевает часто больше. Но путь в конечном итоге один.

Конечно, про аскетический опыт в миру меньше писали, он менее отрефлексирован, поэтому мы о нем меньше знаем. Монахи же, имея опыт аналогичный, хотя и своеобычный, имели возможность более активно этот опыт осмысливать и описывать. Но принципиально данный «опыт мирянина» по своей сущности не отличается от опыта монашеского, требуется только воспользоваться этим опытом и как бы адаптировать его к жизни в миру.

Кроме того, следует помнить тот факт, что практически все отцы Церкви, запечатлевшие аскетический опыт в своих творениях, были монахами. Наше святоотеческое Предание это — по преимуществу монашеское Предание, и в этом состоит его непреходящая ценность. Правда, имеются некоторые исключения. Например, Николай Кавасила, написавший знаменитое сочинение «Жизнь во Христе», формально был мирянином, хотя по сути своей являлся монахом. Таковым же следует считать и преподобного Иоанна Кронштадтского. Замечательный образец подвижника в миру являет и наш современник Николай Евграфович Пестов, сочинения которого лишь сравнительно недавно увидели свет.

Естественно, что монашество в своем идеальном выражении подразумевает высокую степень аскетизма, оно является сосредоточением всего восточнохристианского аскетизма, но аскетизм существовал и без монашества. Аскетизм древнее монашества, просто монашество как бы сконцентрировало в себе опыт предшествующих христианских подвижников. Аскетизм святых отцов, авторов сочинений, которые мы читаем сегодня, это тот же аскетизм, носителями которого были и апостолы, и первые христиане. Аскетизм практически современен Церкви. Пахомиевские иноки, последователи святого Пахомия Великого, египетского подвижника IV века и родоначальника общежительного или киновийного монашества, рассматривали свою общину как прямое продолжение первохристианской апостольской общины. Именно не возрождение, а продолжение! И эта глубинная связь монашества и древнего апостольского аскетизма несомненна. Об этом я писал в своей книге «Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества».

Кто такой апостол Павел? Он же тоже подвижник! «Подвигом добрым подвизался», — говорит он про себя (см. 2 Тим. 4: 6-8). Известно, что святой Павел являлся одним из великих первых благовествователей или, как сейчас говорят, миссионеров. У нас сейчас на слуху такие слова, как «миссионерская деятельность», которая, конечно же, необходима. Но следует всегда помнить, что миссия без личного духовного делания (или аскетики) невозможна. Все первоначальное христианство было пронизано этим чувством. Мы представляем апостола Павла неким активным общественным деятелем, и это в какой-то степени верно, но он же был прежде всего подвижником, делателем непрестанной молитвы, усердно подвизавшимся также и в телесной аскезе. Поэтому его делание было связано не только с внешней проповедью, поскольку миссионер не может заниматься внешним деланием без внутреннего.

Мировоззрение вырастает из конкретного живого опыта, миссионер проповедует не только словом, но и своим духовным деланием. Ведь общеизвестна фраза, выражающая суть и христианского подвига, и христианского миссионерства: «Спасешься сам — спасутся тысячи вокруг тебя». Единство христианской аскезы на протяжении многих веков несомненно. Я уверен, что опыт внутреннего делания, о котором мы читаем у святых отцов поздневизантийского времени, таких как преподобный Григорий Синаит или святитель Григорий Палама, был известен и апостолу Павлу.

Аскетизм и жизнь в миру

Митрополит АЛЕКСИЙ (Кутепов):

— Аскетизм — удел не только монахов или отшельников. Аскетизм — это жизненный ответ христианина на то призвание, которое Богом обращено к каждому. «…Будьте совершенны, как Отец Ваш небесный совершен есть» (Мф. 5: 48). Это касается всех христиан. Мирянин, как и монах, имеет полную возможность ходить перед Богом, но вот образ действования и мера у каждого будут различны. Да и в монастыре все разные, подравнять всех под одну гребенку и там нельзя. У каждого свои страсти и свои таланты, возможности, данные Богом. Но борьба со страстями доступна и в миру, и в монастыре.

Есть один набор примеров аскезы для монаха, а другой для мирянина. Суть же остается одна. Выше мы говорили о грехе как о болезни. От болезни греха человек может лечиться в миру, а может в монастыре. Чем занимается монах? Труд и молитва. Но разве труд не нужен в миру? Разве христианин в миру может жить без молитвы? Нет.

Как может выглядеть аскетический «амбулаторный режим» для мирянина? Утром, если есть возможность прочитать правило, встань и прочти его спокойно. Нет возможности? Прочитай краткое правило Серафима Саровского. Трижды Символ веры, трижды «Отче наш», трижды «Богородице, Дево, радуйся!». Но прочитай внимательно, не просто глазами пробеги. Не можешь выдержать короткого правила, прочитай одну молитву. Просто скажи: «Господи, помилуй» — и помолчи. Вот это и будет аскетика. Господь говорит: будь верен в малом и Я тебя поставлю над многим (см. Мф. 25: 21).

Вот закончилось твое утреннее правило, ты сел в троллейбус и поехал на работу. На работе ты не можешь молиться, там ведь нужно работать. Поэтому говоришь: «Господи, благослови и не попусти мне и тут забыть Тебя! Будь со мною!» — и вот тогда ты уже не просто исполняешь работу для начальника или для себя. Ты трудишься перед лицом Божиим, и это твоя аскетическая практика. Закончил — благодари Бога и отправляйся домой.

Дома семья. В семье главная аскетическая практика — это прежде всего любовь. Что такое любовь? Это высвобождение в себе пространства для другого. Это не просто сказать «я тебя люблю», чмокнуть в щечку, и все. Нужно стараться пребывать в любви со своими ближними, с домочадцами, и это большая, серьезная работа, доступная и монаху, и мирянину — каждому в своих условиях. Даже, может быть, мирянину больше, чем монаху, который может уйти в свою келью, где его никто не тронет. В семье, где какие-то острые углы нужно обойти, а какие-то потихоньку и обтесать, приходится на каждом шагу смиряться друг перед другом: кто пойдет посуду мыть, а кто картошку чистить? И это аскетизм.

Вечером, перед сном, в молитвенном правиле что особенно важно — проверить себя, видел ли ты свои грехи за сегодняшний день? А их сложно увидеть. Ты вроде все сделал правильно, хорошо день прожил, даже понравился себе. Тогда почитай святых отцов, они тебе подскажут. Если совесть ничего не чувствует, если ты не видишь своего греха, попроси: «Господи, помоги мне увидеть свои грехи!» — чтобы знать о себе правду. Что является индикатором того, что ты идешь по правильному пути? Если ты видишь свои грехи. И не просто какое-то «кино» на эту тему, а когда совесть тебя угрызает, сердце болит.

И так нужно жить изо дня в день. Постоянно. Чтобы больному выздороветь — часто нужно много потрудиться и много потерпеть. Свободу нужно выстрадать, тогда ты научишься ею пользоваться. И аскеза здесь — путь исцеления.

Борьба со страстями: отсекать их или преображать?

Профессор Алексей СИДОРОВ:

— Греческое слово «патос» — страсть, так же как и «апатейя» — состояние отсутствия страсти, существовали и до христианства, и учение о страстях и преодолении их особенно активно разрабатывалось в стоицизме. Под страстью часто понималось воздействие на человека извне, некое состояние подверженности чему-либо. Например, известна любовная страсть, которая овладевает человеком, и он становится ей полностью подвластен, не имея сил преодолеть ее.

Что внесло христианство в это известное уже с древности понятие страсти? Прежде всего то, что страсть является результатом грехопадения. При грехопадении извратился весь состав человека, весь его физический и эмоциональный мир, так же как и способность его познания. Для древних же греков страсть была неким естественным состоянием человека. С христианской точки зрения борьба со страстью должна иметь конечным результатом возвращение к тому состоянию, в котором человека создал Бог, то есть к жизни «по природе», но природе, созданной Богом; нынешнее же состояние человека является противоестественным.

Бесстрастие, или «апатейя», состояние, противоположное «страсти», у стоиков понимается как подавление страсти, лишение ее всякого движения, влияния, энергии, потенции. Таким образом, «апатейя» — величина лишь отрицательная. Логичным следствием этого состояния может быть только смерть. Как «лучшим лекарством от зубной боли является гильотина».

Православное значение этого термина совершенно другое. «Апатейя» как христианское бесстрастие — это не просто уничтожение страстей, а преображение их в добродетели, стяжание добродетелей. Средством в борьбе со страстью может быть привлечение противоположной ей добродетели. Например, гнев — это следствие недостатка любви.

В античной Греции было принято деление души на разумную и неразумную; последняя же включала в себя начало яростное («тимос») и начало вожделеющее («эпитюмия»). «Тимос» — мужское начало, «эпитюмия» — женское. Эти «тимос» и «эпитюмия» являются естественными свойствами души, они присущи человеку, но их действие извращено после грехопадения. У человека в нынешнем его греховном состоянии «тимос» перерастает в «орге» — в гнев, в злобу на ближнего; такая греховная страсть может преображаться лишь через любовь. Поэтому бороться с гневом нужно не только не делая ничего злого, сдерживая злость, раздражение, но и стараясь делать человеку, вызывающему гнев, что-то доброе.

Любая борьба со страстью связана в конечном итоге с ее преображением. Христианское бесстрастие — это не безразличие и равнодушие, но борьба с неправильными действиями естественных сил души и их выправление. Это стяжание «исихии» — состояния внутреннего покоя, мира, выход из порочного круга вращения страстей — тот выход, который достигается в постоянной устремленности к единству с Богом.

Наиболее подробно эта тема была разработана в поздней монашеской письменности у т. н. «исихастов», но практику и идеи исихии в каком-то смысле начинают разрабатывать уже ученики преподобного Антония Великого, человека, с чьим именем ассоциируют вообще зарождение православного монашества в IV веке. О доступности этой «исихии» мирянину свидетельствует опыт отца святителя Григория Паламы, который, будучи сенатором, однажды даже на заседании сената погружался в такую молитвенную «исихию». Конечно, стяжание подобного молитвенного безмолвия требует великого подвига.

Есть ли у аскетики эволюция?

Профессор Алексий СИДОРОВ:

— Мы живем в меняющемся мире, и формы церковной жизни тоже меняются, а соответственно, меняются порой терминология и конкретные формы проявления аскетизма. Однако, так как аскетика по своей сути и по своей конечной цели, которую мы понимаем не только умом, но и сердцем, остается неизменной, то обретение ею некоторых новых форм не влечет изменения сути православного подвижничества. Так, упоминаемый мной покойный отец Иоанн Крестьянкин подвизался тем же подвигом добрым, как и преподобный Антоний.

Естественно, что православное подвижничество никогда не существовало и не может существовать вне Церкви и ее Таинств. Иногда спрашивают, почему все восточные отцы-аскеты много пишут про различение помыслов, борьбу со страстями, Боговидение, но часто почти ничего не говорят о Евхаристии. Неужели аскетизм отцов был оторван от церковных Таинств? Безусловно, это не так.

Из свидетельств о ранних отцах-подвижниках, мы знаем, что Евхаристия была одним из главных центров их аскетического опыта. Подвижники в египетской пустыне Келлий собирались раз в неделю из своих уединенных мест в храм, где все причащались, не говоря уже о киновийных монастырях. Евхаристия была наиважнейшим и необходимым элементом аскетизма всегда. Другое дело, что далеко не все отцы или подвижники могли участвовать в общем богослужении. Отшельники, живущие далеко в пустыне, часто имели с собою запасы Святых Даров и причащались келейно. Говорить о том, что практика монашеского аскетизма была когда-то независима от Евхаристии, — это неправильно и некорректно. Тогда отцы-подвижники мало об этом писали просто потому, что для них Евхаристия была естественной «средой обитания», воздухом, которым они дышали. А что писать про воздух? О нем задумываешься только тогда, когда начинаешь задыхаться, а у отцов вся жизнь была Евхаристией.

Это мы сейчас иногда начинаем говорить о некоем «евхаристическом возрождении». Но подобное словоупотребление вызывает предположение, что до нас был и некий «Евхаристический упадок», а этого никогда не было. Я стал воцерковляться еще в советский период, но подобного «упадка» как-то не заметил. И не думаю, что тот же отец Иоанн Крестьянкин или недавно скончавшийся отец Матфей Мормыль были свидетели подобного рода «декаданса». Наоборот, они являются яркими носителями именно Евхаристического расцвета.

Издержки подвига

Митрополит АЛЕКСИЙ (Кутепов):

— Какова должна быть аскетическая практика для мирянина, чтобы он не надломился? Во-первых, при неудачах здесь нужно всегда благодарить Бога за то, что он тебе показывает твои грехи и ошибки, показывает твою меру. Но как подобрать нагрузку? Если посчастливится — то найти духовного советника, духовника или просто старшего человека, которому ты доверяешь. Если такого человека нет, то можно взять несколько хотя бы самых простых книг: святого Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроится». Беседу преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым — читать их иногда и молиться о том, чтобы Господь тебе послал советника.

Опыт приходит не мгновенно, как волшебная палочка, которой добрая фея дотронулась до Золушки, и та вся заиграла блестками! Это работа. И главное в ней — избегать самонадеянности, с одной стороны, но и советы принимать с рассуждением.

Делание аскетики — не только ограничивать себя, уклоняться от зла, но и творить благо, сознательно и волево, исполнять евангельскую заповедь, понуждать себя к ее осуществлению. «Уклонись от зла и сотвори благо» (1 Петр 3: 11). А чтобы на месте зла, от которого ты отказался, появилось что-то доброе, должно появиться смирение. Смирение — это такое устроение внутреннего мира, которое позволяет переживать то, что мы просим всегда в молитве Господней: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Где это на земле? Во мне! Внутри меня, в моем духе и моем самосознании, которое обладает всей полнотой космоса. А какая должна быть воля Божия? — Как на Небе. Это где? — В ангельском мире! То есть я должен жить, как живет ангел. А кто живет равноангельно? Только преподобные, святые. Я так не живу. И вот отсюда появляется покаяние. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7: 19). И такое состояние покаяния привлекает Божественную благодать, только тогда добро и может в нас действовать, а своею добротной силою, которая в нас вложена от Бога, мы можем совсем немногое.

Чем проверять себя, на правильном ли ты пути? Если чувствуешь, что грешен, видишь свои грехи, находишься на правильном пути. Петр Дамаскин говорит: первый признак исцеления, когда я начинаю видеть в себе грех. А некоторые вместо грехов видят «видения», «чудеса», «откровения». Кто я такой, чтобы у меня были какие-то видения, чтобы ко мне Христос приходил? Такие свидетельства, так же как бесстрастие, — удел немногих, но любой христианин должен взять свой крест и идти, стопа в стопу за Христом. Потому что это путь исцеления. Наши — действия, а результат — у Бога.

АЛЕКСИЙ (Кутепов), митрополит Тульский и Белевский, родился в Москве. В 1970 году поступил на химический факультет МГПУ им. В. И. Ленина. В 1972-м, оставив институт, поступил в Московскую духовную семинарию. 7 сентября 1975 года в Троице-Сергиевой лавре пострижен в монашество, в 1979-м окончил МДА со степенью кандидата богословия. В мае 1980-го назначен секретарем архиепископа Владимирского и Суздальского, настоятелем кафедрального Успенского собора города Владимира, с 27 марта 1984 года — наместник Троице-Сергиевой лавры. С 1988-го по 1990 год – председатель хозяйственного управления МП. 1 декабря 1988 года хиротонисан во епископа Зарайского, викария Московской епархии, 20 июля 1990 года назначен на Алма-Атинскую и Казахстанскую кафедру, определением Священного синода от 7 октября 2002 года переведен в Тульскую епархию.

Алексей Иванович СИДОРОВ, профессор МДА, доктор церковной истории, кандидат исторических наук, кандидат богословия. Родился в1944 году. В 1975-м окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «история древнего мира». С 1975 года — научный сотрудник Института истории СССР АН СССР (ныне Институт всеобщей истории РАН). С1981-го — кандидат исторических наук. В 1987-м — преподаватель МДАиС. В 1991 году окончил экстерном Московскую духовную академию с присуждением ученой степени кандидата богословия за диссертацию на тему «Проблема гностицизма и синкретизм позднеантичной культуры». С 1997 года — профессор МДА. С 1999 года — доктор церковной истории. Автор множества научных статей и монографий, в том числе работы «Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества».

Читайте также по теме «Аскетизм, аскетика»

Итак, пафос христианской Реформации — это призыв к дисциплине ума, воли и чувств. Этот призыв чужд ли науке? Английский химик Бойль видел религиозное приложение науки в привлечении разума исследователя для борьбы с чувственными страстями.

протодиакон Андрей Кураев Ответы на вопросы православной молодёжи

www.pravmir.ru

АСКЕТИЗМ — это… Что такое АСКЕТИЗМ?

АСКЕТИЗМ — (от греч. askesis упражнение, подвиг, asketes подвижник) пренебрежение чувственным, нынешним миром, его умаление или даже отрицание ради духовного, будущего мира. В простых формах А. предполагает ограничение или подавление чувственных желаний,… … Философская энциклопедия

аскетизм — воздержанность, умерщвление плоти, подвижничество, воздержание Словарь русских синонимов. аскетизм см. воздержание Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова … Словарь синонимов

АСКЕТИЗМ — АСКЕТИЗМ, аскетизма, мн. нет, муж. (книжн.). Крайняя степень воздержания, отречение от жизненных удовольствий, свойственное аскету. Следует воздерживаться от излишеств, но нет необходимости впадать в аскетизм. Толковый словарь Ушакова. Д.Н.… … Толковый словарь Ушакова

Аскетизм — (от гр. asketes упражняющийся, подвижник) 1) учение и практический метод достижения нравственного совершенства посредством саморегуляции человеком своих телесных потребностей (соблюдение диеты, овладение культурой тела и т. п.) и ограничения и… … Энциклопедия культурологии

аскетизм — а, м. ascétisme m. 1. Религиозный принцип, характеризующийся ограничением и подавлением чувственных влечений и желаний, отказом от благ в целях достижения нравственного совершенства и для общения с божеством; религиозное подвижничество. СИС 1985 … Исторический словарь галлицизмов русского языка

АСКЕТИЗМ — (от греческого asketes упражняющийся в чем либо), ограничение или подавление чувственных желаний, добровольное перенесение физической боли, одиночества и т.п. Характерен для практики различных религий (монашество и т.п.). Целью аскетизма может… … Современная энциклопедия

АСКЕТИЗМ — (от греч. asketes упражняющийся в чем либо) ограничение или подавление чувственных желаний, добровольное перенесение физической боли, одиночества и т. п., присущие практике философских школ (напр., киников) и особенно различных религий… … Большой Энциклопедический словарь

АСКЕТИЗМ — (греч. aske упражнение в чем либо) техника телесных и ментальных практик, служащих средством к достижению сверхчувственных целей: этического идеала, мистического совершенства и т.д., а также соответствующая им система ценностей. В религиозно… … Новейший философский словарь

АСКЕТИЗМ — АСКЕТИЗМ, а, муж. Строгий образ жизни с отказом от жизненных благ и удовольствий. | прил. аскетический, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

АСКЕТИЗМ — (от греч. asketes упражняющийся в ч. л.) англ. asceticism; нем. Askese. Отречение от жизненных удовольствий, ограничение или подавление чувственных желаний, добровольное перенесение физической боли, одиночества и т. п., присущие практике нек рых… … Энциклопедия социологии

dic.academic.ru

АСКЕТИЗМ — это… Что такое АСКЕТИЗМ?

АСКЕТИЗМ — (от греч. askesis упражнение, подвиг, asketes подвижник) пренебрежение чувственным, нынешним миром, его умаление или даже отрицание ради духовного, будущего мира. В простых формах А. предполагает ограничение или подавление чувственных желаний,… … Философская энциклопедия

АСКЕТИЗМ — (этим. см. аскет). Учение о необходимости умерщвлять плоть для того, чтобы спастись. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. АСКЕТИЗМ от слова аскет. Учение о необходимости умерщвлять плоть. Объяснение… … Словарь иностранных слов русского языка

аскетизм — воздержанность, умерщвление плоти, подвижничество, воздержание Словарь русских синонимов. аскетизм см. воздержание Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова … Словарь синонимов

АСКЕТИЗМ — АСКЕТИЗМ, аскетизма, мн. нет, муж. (книжн.). Крайняя степень воздержания, отречение от жизненных удовольствий, свойственное аскету. Следует воздерживаться от излишеств, но нет необходимости впадать в аскетизм. Толковый словарь Ушакова. Д.Н.… … Толковый словарь Ушакова

Аскетизм — (от гр. asketes упражняющийся, подвижник) 1) учение и практический метод достижения нравственного совершенства посредством саморегуляции человеком своих телесных потребностей (соблюдение диеты, овладение культурой тела и т. п.) и ограничения и… … Энциклопедия культурологии

аскетизм — а, м. ascétisme m. 1. Религиозный принцип, характеризующийся ограничением и подавлением чувственных влечений и желаний, отказом от благ в целях достижения нравственного совершенства и для общения с божеством; религиозное подвижничество. СИС 1985 … Исторический словарь галлицизмов русского языка

АСКЕТИЗМ — (от греческого asketes упражняющийся в чем либо), ограничение или подавление чувственных желаний, добровольное перенесение физической боли, одиночества и т.п. Характерен для практики различных религий (монашество и т.п.). Целью аскетизма может… … Современная энциклопедия

АСКЕТИЗМ — (от греч. asketes упражняющийся в чем либо) ограничение или подавление чувственных желаний, добровольное перенесение физической боли, одиночества и т. п., присущие практике философских школ (напр., киников) и особенно различных религий… … Большой Энциклопедический словарь

АСКЕТИЗМ — (греч. aske упражнение в чем либо) техника телесных и ментальных практик, служащих средством к достижению сверхчувственных целей: этического идеала, мистического совершенства и т.д., а также соответствующая им система ценностей. В религиозно… … Новейший философский словарь

АСКЕТИЗМ — АСКЕТИЗМ, а, муж. Строгий образ жизни с отказом от жизненных благ и удовольствий. | прил. аскетический, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

АСКЕТИЗМ — (от греч. asketes упражняющийся в ч. л.) англ. asceticism; нем. Askese. Отречение от жизненных удовольствий, ограничение или подавление чувственных желаний, добровольное перенесение физической боли, одиночества и т. п., присущие практике нек рых… … Энциклопедия социологии

dic.academic.ru