Беседа с медиа-теоретиком Александром Гэллоуем

интервью

Философские истоки дигитальности:беседа с теоретиком медиа Александром Гэллоуэем

В постоянно оцифровывающемся мире современное искусство бросает вызов тем, что остается офлайн. Подобно метафизике, дигитал-арт занимается дроблением и членением мира — аналоговые медиумы, напротив, представляют мир в качестве целостного и идентичного. T&P публикует перевод интервью режиссера Мануэля Корреа с профессором Нью-Йоркского университета Александром Гэллоуэем о философских истоках дигитальной культуры, которое является частью документального фильма об искусстве после интернета — #artoffline.

— Сейчас я исследую идею, что философия и дигитальность суть одно и то же. По крайней мере, они, кажется, имеют аналогичную структуру. В основе всего цифрового лежит создание дискретных единиц. Цифровое требует разделения, необходимости разъединять что-то неделимое и превращать его в делимое. Как полагает Ларюэль, традиционная метафизика занимается тем же. Поэтому и художники, и метафизики говорят о репрезентации. Искусство — это «философское» занятие в фундаментальном смысле. Я имею в виду, что если искусство всегда привязано к миру, если искусство — это система репрезентации, тогда художественная связь между изображением и его оригиналом аналогична философской связи между телом и душой или бытием и сущим. Такова цифровая структура метафизики. И если традиционное искусство перемещается в цифровое пространство, может быть, это для него самый естественный путь развития.

По крайней мере, они, кажется, имеют аналогичную структуру. В основе всего цифрового лежит создание дискретных единиц. Цифровое требует разделения, необходимости разъединять что-то неделимое и превращать его в делимое. Как полагает Ларюэль, традиционная метафизика занимается тем же. Поэтому и художники, и метафизики говорят о репрезентации. Искусство — это «философское» занятие в фундаментальном смысле. Я имею в виду, что если искусство всегда привязано к миру, если искусство — это система репрезентации, тогда художественная связь между изображением и его оригиналом аналогична философской связи между телом и душой или бытием и сущим. Такова цифровая структура метафизики. И если традиционное искусство перемещается в цифровое пространство, может быть, это для него самый естественный путь развития.

— Ларюэль говорит о том, что фотография пытается увековечить проект философии, чтобы предложить себя в качестве факсимиле мира. Участие в этом «проекте философии» обязательно для такого средства коммуникации, как фотография?

— В классическом смысле да, абсолютно. Я думаю, что фотография является прекрасным примером этой структуры, — или даже не только фотография, но камера-обскура в целом. В течение долгого времени камера-обскура влияла на наше понимание основных структур жизни. И также можно представить, что знание или даже традиция западной метафизики по сути являются чем-то вроде камеры-обскуры. Фотография восстанавливает начальную философскую связь с высоким уровнем точности. Франсуа Ларюэль еще говорит, описывая фотографию и искусство, что даже внутри фотографии, если вы уйдете от философского решения (как он это называет), строго имманентное ядро по-прежнему останется. Именно здесь фотография начинает отклоняться от философии.

Я думаю, что фотография является прекрасным примером этой структуры, — или даже не только фотография, но камера-обскура в целом. В течение долгого времени камера-обскура влияла на наше понимание основных структур жизни. И также можно представить, что знание или даже традиция западной метафизики по сути являются чем-то вроде камеры-обскуры. Фотография восстанавливает начальную философскую связь с высоким уровнем точности. Франсуа Ларюэль еще говорит, описывая фотографию и искусство, что даже внутри фотографии, если вы уйдете от философского решения (как он это называет), строго имманентное ядро по-прежнему останется. Именно здесь фотография начинает отклоняться от философии.

Александр Гэллоуэй

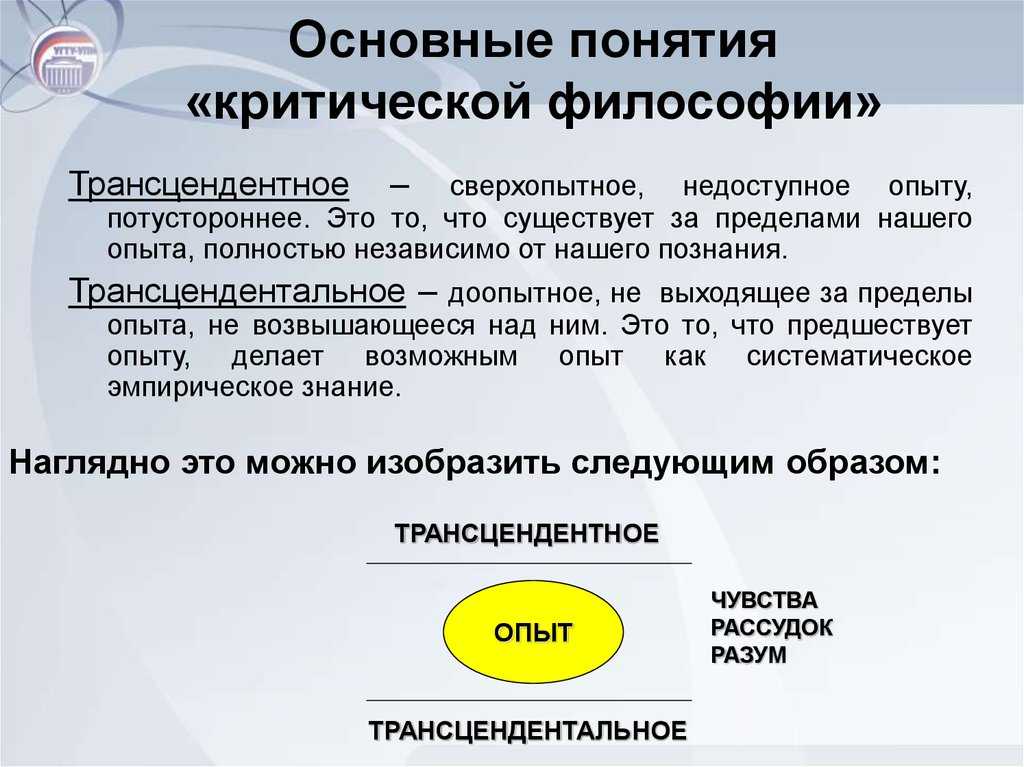

— Какова связь между дигитальностью и метафизикой?— Это основной вопрос. Я до сих пор изучаю его, поэтому у меня нет всех ответов. Но для меня традиция западной метафизики основана на фундаментальном принципе, который коренится в расщеплении или разрезании (cleaving or cutting), то есть в делании-раздельным и делании-дискретным (a making-distinct or making-discrete). Например, у разных авторов существует различие между земной жизнью, фактически существующими вещами в мире и некой формой, смыслом, или трансцендентальностью, которые наполняют все эти сущности. Есть множество примеров фундаментальной метафизической логики такого рода. Это логика репрезентации, и, как я уже сказал, я думаю, что ее можно наложить на идею дигитальности. Цифровое требует разделения, создания дискретного, различия, которое вмешивается и ломает гладкое или непрерывное явление на отдельные дискретные единицы. Это происходит как в большом, так и в малом масштабе, а деление в самом фундаментальном смысле — деление единого надвое. И это основной вопрос для Ларюэля: что случится, когда одно станет двумя?

Например, у разных авторов существует различие между земной жизнью, фактически существующими вещами в мире и некой формой, смыслом, или трансцендентальностью, которые наполняют все эти сущности. Есть множество примеров фундаментальной метафизической логики такого рода. Это логика репрезентации, и, как я уже сказал, я думаю, что ее можно наложить на идею дигитальности. Цифровое требует разделения, создания дискретного, различия, которое вмешивается и ломает гладкое или непрерывное явление на отдельные дискретные единицы. Это происходит как в большом, так и в малом масштабе, а деление в самом фундаментальном смысле — деление единого надвое. И это основной вопрос для Ларюэля: что случится, когда одно станет двумя?

— Что такое новые медиа?

— Новые медиа — сложное понятие. Оно не имеет точного определения сегодня, потому что это очень расплывчатый термин. Прилагательному «новый» трудно дать определение, потому что оно относительно по отношению к тому, какие медиа могут быть новыми на данный момент. В середине XIX века была ли фотография новыми медиа? В конце XX века был ли компьютер новыми медиа? Я заметил, что многие стали избегать эту фразу, вместо нее используя более точные термины, как, например, «цифровые медиа». (Это, кстати, не исключительно модернисткое или постмодернисткое понятие, оно существовало с незапамятных времен). Понятие «новые медиа» стало скорее коммерческой категорией, связанной с инновациями, и относится к области популярной, коммерческой культуры и индустрии.

В середине XIX века была ли фотография новыми медиа? В конце XX века был ли компьютер новыми медиа? Я заметил, что многие стали избегать эту фразу, вместо нее используя более точные термины, как, например, «цифровые медиа». (Это, кстати, не исключительно модернисткое или постмодернисткое понятие, оно существовало с незапамятных времен). Понятие «новые медиа» стало скорее коммерческой категорией, связанной с инновациями, и относится к области популярной, коммерческой культуры и индустрии.

«Фотография в принципе цифровое средство, и она всегда была цифровой»

— Есть очень много фотографов, которые крайне озабочены идеей онтологии фотографии, и их волнует то, что цифровые технологии влияют на онтологию фотографии.— У меня на этот счет несколько необычное мнение. Я думаю, что фотография в принципе цифровое средство, — если понимать фотографию в классическом смысле, — и что она всегда была цифровой. Это мнение справедливо, только если мы принимаем предыдущее определение цифрового, которое касается принятия фундаментальной раздробленности мира. Фотография должна отражать или ориентироваться на объект или на мир. Зритель (или камера как «прокси-сервер зрителя») уже разделен, находится отдельно от или противоположен своему содержанию. Зритель находится внутри мира, конечно, но структура имманентности не действует. Скорее преобладают структура расстояния, разница, относительность. А если доминантной структурой является расстояние, разница, относительность и так далее, то, насколько я могу судить, эта структура цифровая. Но это не очень удовлетворительный ответ!

Фотография должна отражать или ориентироваться на объект или на мир. Зритель (или камера как «прокси-сервер зрителя») уже разделен, находится отдельно от или противоположен своему содержанию. Зритель находится внутри мира, конечно, но структура имманентности не действует. Скорее преобладают структура расстояния, разница, относительность. А если доминантной структурой является расстояние, разница, относительность и так далее, то, насколько я могу судить, эта структура цифровая. Но это не очень удовлетворительный ответ!

Многие фотографы более заинтересованы в конкретных технологиях, таких, как использование пиксельного растра (то есть цифровой способ репрезентации), в отличие от более традиционной проявки реактивами. Другими словами, цифровое и аналоговое можно понять следующим образом: если мы живем в метафизической вселенной, раздробленной уже в своем ядре, цифровой инстинкт сохранит раздробленность или даже усилит или распространит ее, чтобы создать бесконечный поток различий, а аналоговый инстинкт попытается заполнить разрыв и создать структуру идентичности. Чтобы быть аналоговой, фотография должна преследовать вторую задачу и создавать общую идентичность между объектом и изображением.

Чтобы быть аналоговой, фотография должна преследовать вторую задачу и создавать общую идентичность между объектом и изображением.

— Вильгельм Воррингер говорит о стремлении натуралиста к репрезентации природы, интересно наблюдать, как фотография подхватила эту идею, и, благодаря идее прозрачной медиации, начиная с позднего концептуального искусства, фотографы решительно пытаются признать фотографические репрезентации за объекты мысли.

— Это очень интересная тенденция. Я вижу ее, например, в работах Жиля Делеза об искусстве, живописи и кино. Но можно включить в нее и фотографию. Когда Делез пишет об искусстве, он отходит от традиции западной метафизики и вместо этого исследует ряд возможностей за пределами цифрового. Он великий мыслитель имманентности, и это видно в его трудах по искусству. Имманентность просто означает, что нечто «остается внутри» самого себя. (По этой причине имманентность часто противопоставляют трансцендентности). Если само изображение получает некую автономную физическую или материальную действительность — изображение как автономное эстетическое пространство — то, возможно, оно начинает оставлять метафизическую или цифровую традицию позади.

— Думаю, что так. Проблема с трансцендентным в том, что это всегда обман. Трансцендентное всегда подставляет что-то в качестве точки отсчета, которой подчиняется все остальное. Это может быть Бог или смысл, неважно, — любая мера, которая должна соответствовать или не соответствовать жизни остальных. Ларюэль называет это «самым старым предрассудком». И так, некоторые авторы, в том числе Делез, Ларюэль и другие теоретики радикальной имманентности, пытались преодолеть самый старый предрассудок, отбрасывая трансцендентные категории, и думать о мире, который строго материален или имманентен сам для себя. Другими словами, имманентность — способ прекратить обман.

— Реза Негарестани как-то сказал, что для него искусство должно стать подобно зерну соли внутри устрицы, то есть само себя содержать и само себя приводить к раздражению. В нашем постоянно оцифровывающемся мире какие аспекты, характерные для физических пространств искусства, вам кажутся важными для достижения этой цели?

— Это серьезная проблема. На протяжении большей части XX века художники и критики были более или менее в согласии относительно того, что представляет собой авангардная практика, то есть что значит быть политическим или прогрессивным. Это повлекло за собой антагонизм, разложение, диссеминацию — в общем, все, что помогает штурмовать бастионы власти, чтобы лишить их своей иерархии, централизованной структуры, способности организовываться и контролировать. Таким образом, мы могли бы говорить о великом авангардном жесте «разоблачения аппарата», очевидном у таких фигур, как Годар или Брехт. Тем не менее я думаю, что сегодня все это изменилось.

На протяжении большей части XX века художники и критики были более или менее в согласии относительно того, что представляет собой авангардная практика, то есть что значит быть политическим или прогрессивным. Это повлекло за собой антагонизм, разложение, диссеминацию — в общем, все, что помогает штурмовать бастионы власти, чтобы лишить их своей иерархии, централизованной структуры, способности организовываться и контролировать. Таким образом, мы могли бы говорить о великом авангардном жесте «разоблачения аппарата», очевидном у таких фигур, как Годар или Брехт. Тем не менее я думаю, что сегодня все это изменилось.

«Мы должны переоценить некоторые из старомодных категорий — подлинность, поглощение, внимание, фокус или аура»

Это может показаться циничным, но я подозреваю, что власть поумнела и включила эти авангардные принципы в свои организационные структуры. Сегодня «быть подрывными» стремятся предприниматели из Силиконовой долины. Следовательно, художники стали более осторожны, называя свою деятельность подрывной, разрушительной или повстанческой, так как все это теперь достояние современного капитализма. Так, наконец, отвечая на ваш вопрос, я думаю, сейчас стоит быть немного старомодными. Мы должны переоценить некоторые из старомодных категорий. А именно подлинность, поглощение, внимание, фокус или — воспользуюсь очень немодной концепцией — ауру, как в старом эссе Вальтера Беньямина).

Так, наконец, отвечая на ваш вопрос, я думаю, сейчас стоит быть немного старомодными. Мы должны переоценить некоторые из старомодных категорий. А именно подлинность, поглощение, внимание, фокус или — воспользуюсь очень немодной концепцией — ауру, как в старом эссе Вальтера Беньямина).Что касается физических пространств искусства, галерей и музеев, они, возможно, пожелают противостоять выходу в интернет, противостоять мнению о том, что их единственная функция — распространять. Действительно, можно вернуться к старомодной категории «святилища». Возможно, нам нужно больше аутентичных мест, по-настоящему особенных. У Фуко есть провокационная идея «гетеротопии», которая означает пространство, которое в отношении качества принадлежит лишь себе. Эту проблему не трудно решить. В современном мире все беспорядочно; нет ничего, что бы не могло внезапно появится в месте, где оно быть не должно. Все возможно в любом месте в любое время. Конечно, в этом есть преимущества, однако теряются и особенности. Физические пространства искусства должны делать то, в чем они лучше других, а не пытаться угнаться за AT&T или Apple.

Физические пространства искусства должны делать то, в чем они лучше других, а не пытаться угнаться за AT&T или Apple.

— Вам не кажется, что приоритет физического пространства искусства, а не его онлайн-версии, может быть расценен как желание продавать там предметы искусства?

— Да, конечно, это еще один ответ на поставленный вопрос. Я вырос в сельском Орегоне, но сегодня я живу в Нью-Йорке, в нескольких минутах езды на метро от центра коммерческого мира искусства с его беспрецедентным уровнем товарности и спекуляции. И в этом проявляется опасность этого возвращения к старомодным категориям. Было бы ошибкой попасть в те же ловушки, что всегда существовали и которые были первоначальным генезисом для исторического авангарда. Но я все еще думаю, что иногда стратегическая территориализация полезна, особенно если мы живем в мире, где логика беспорядочности всеобъемлюща.

— Как вы думаете, возвращение к старомодным категориям может рассматриваться как реакционное политическое заявление?— Может быть, хотя это опасно, учитывая, что оно может легко считаться своего рода романтизмом, ностальгией или еще чем-то похуже. Мы все знаем об опасностях территориализации — о националистическом или протофашистском порыве превращать сообщество в сообщество одинаковых. Я полностью осознаю эти опасности и всегда боюсь их. Но я также боюсь капитализма. Силы беспорядочности (promiscuity) связей нужно рассматривать структурно. Сети являются неупорядочными технологиями; они позволяют вещам соединяться с местами и появляться в местах, где они никогда не должны были быть. Беспорядочность может быть чрезвычайно полезной. И, конечно, играет важную роль в любой критике морали или пуританского самодовольства. Чтобы быть более конкретным в плане истории, тактика беспорядочности была очень важна в 1960-х, в частности, в попытке прорваться через социальные репрессии и изобрести новые субъектные позиции. Тем не менее я думаю, что польза беспорядочности как структурной тактики, наконец, завершила свое развитие. Недавно я размышлял о «предохранении» (prophylactic) — не без доли юмора, — как альтернативе беспорядочности. Предохранение означает безопасность, защиту или возведение стены, от древнегреческого слова prophulaktikos (хранитель, стражник).

Мы все знаем об опасностях территориализации — о националистическом или протофашистском порыве превращать сообщество в сообщество одинаковых. Я полностью осознаю эти опасности и всегда боюсь их. Но я также боюсь капитализма. Силы беспорядочности (promiscuity) связей нужно рассматривать структурно. Сети являются неупорядочными технологиями; они позволяют вещам соединяться с местами и появляться в местах, где они никогда не должны были быть. Беспорядочность может быть чрезвычайно полезной. И, конечно, играет важную роль в любой критике морали или пуританского самодовольства. Чтобы быть более конкретным в плане истории, тактика беспорядочности была очень важна в 1960-х, в частности, в попытке прорваться через социальные репрессии и изобрести новые субъектные позиции. Тем не менее я думаю, что польза беспорядочности как структурной тактики, наконец, завершила свое развитие. Недавно я размышлял о «предохранении» (prophylactic) — не без доли юмора, — как альтернативе беспорядочности. Предохранение означает безопасность, защиту или возведение стены, от древнегреческого слова prophulaktikos (хранитель, стражник).

Если Делез является идеальным мыслителем беспорядочности, в которой все всегда взаимно детерриториализируется, где все всегда взаимно искажается, то Ларюэль является идеальным мыслителем предохранения, его теоретическая схема не содержит обмена, диссеминации и взаимности. Смешение, чередование или диалектическую оппозицию как элементарные структуры Ларюэль воинственно отрицает. Предохранение невероятно интересно хотя бы как мысленный эксперимент. Но является даже чем-то большим, потому что Ларюэль представляет радикальный отход от нынешнего положения дел. Пока не ясно, куда это приведет, но мне эта идея кажется гораздо более перспективной, чем перекладывать тактику беспорядочности, которая подпитывает гиперкапитализм последние несколько десятилетий.

© Jon Rafman

— Как на искусство влияет онлайн-присутствие?— Интернет — чрезвычайно сложная и многогранная технология и социальная инфраструктура. В его сердце — сделка Фауста. Конечно, интернет — самая основная технология гетерогенности, различия и радикальной множественности. Вспомните все категории Делеза, которые так полезны и интересны. Но в то же время существует абсолютная стандартизация или однородность на уровне тотальной системы. Это сделка Фауста. Я писал об этом в контексте интернет-протоколов, сетевых стандартов, которые регулируют существование всех форм коммуникации в интернете. Протоколы очень незначительные, простые и краткие. И да, они разработаны с использованием открытого демократического обсуждения, общественной проверки благонадежности, экспериментов, чисток и других одобренных социальных практик. Но они также тотальны, они являются абсолютами. Нельзя нарушать протокол IP. Одновременно это сделать очень легко — но, если вы это сделаете, вы заплатите тем, что вас полностью отключат. Это часть сделки Фауста. Вместе с остальным онлайн-миром искусство должно быть готово поддаться радикальному выравниванию, некой радикальной стандартизации или гомогенизации.

В его сердце — сделка Фауста. Конечно, интернет — самая основная технология гетерогенности, различия и радикальной множественности. Вспомните все категории Делеза, которые так полезны и интересны. Но в то же время существует абсолютная стандартизация или однородность на уровне тотальной системы. Это сделка Фауста. Я писал об этом в контексте интернет-протоколов, сетевых стандартов, которые регулируют существование всех форм коммуникации в интернете. Протоколы очень незначительные, простые и краткие. И да, они разработаны с использованием открытого демократического обсуждения, общественной проверки благонадежности, экспериментов, чисток и других одобренных социальных практик. Но они также тотальны, они являются абсолютами. Нельзя нарушать протокол IP. Одновременно это сделать очень легко — но, если вы это сделаете, вы заплатите тем, что вас полностью отключат. Это часть сделки Фауста. Вместе с остальным онлайн-миром искусство должно быть готово поддаться радикальному выравниванию, некой радикальной стандартизации или гомогенизации. Все ставится на один уровень; все подчиняется одним и тем же простым схемам кодирования, как графические форматы, которые делают рендеринг цвета и создают изображения в рамках определенных строгих параметров. Это фундаментальный сдвиг. Вы теряете качественное различие во всей этой неразберихе.

Все ставится на один уровень; все подчиняется одним и тем же простым схемам кодирования, как графические форматы, которые делают рендеринг цвета и создают изображения в рамках определенных строгих параметров. Это фундаментальный сдвиг. Вы теряете качественное различие во всей этой неразберихе.

— Вы говорите, что фотография по своей сути — цифровое искусство. Тональные качества фотографии вне сети можно оценить лучше, чем онлайн. Думаете, это может лишить художников их роли авторов изображений и, возможно, делегировать роль аудитории экрану компьютера, создавая еще больше посредничества в восприятии изображений?

— Безусловно, да. То, что вы описываете, это, по сути, старый святой Грааль авангарда: арт-объект модулируется в зависимости от участия всех, кто имеет к нему отношение. Но сегодня это уже не принцип авангарда, он встроен в способ производства и в современные технологии. Другими словами, старые принципы авангарда начала XX века были кооптированы и интегрированы. Мой наивный ответ: хорошо, если это так, но, может быть, нам надо из этого извлечь то, чем должно быть искусство (или авангард). Печально видеть нынешние произведения искусства или художественные движения, которые пользуются теми же хитрыми приемами, которые переняли Google или Amazon. Например, ничего радикального в интерактивности искусства сегодня нет. Даже наоборот. В рамках основы Web 2.0 интерактивность в лучшем случае обманчива, если не реакционна. Web 2.0 требует постоянного, часто непроизвольного, многостороннего взаимодействия объектов и людей. Если авангард все еще возможен сегодня, то он должен придерживаться первоначального предложения, что надо оставить этот мир, радикально отступить от существующего порядка.

Мой наивный ответ: хорошо, если это так, но, может быть, нам надо из этого извлечь то, чем должно быть искусство (или авангард). Печально видеть нынешние произведения искусства или художественные движения, которые пользуются теми же хитрыми приемами, которые переняли Google или Amazon. Например, ничего радикального в интерактивности искусства сегодня нет. Даже наоборот. В рамках основы Web 2.0 интерактивность в лучшем случае обманчива, если не реакционна. Web 2.0 требует постоянного, часто непроизвольного, многостороннего взаимодействия объектов и людей. Если авангард все еще возможен сегодня, то он должен придерживаться первоначального предложения, что надо оставить этот мир, радикально отступить от существующего порядка.

«Физические пространства искусства должны делать то, в чем они лучше других, а не пытаться угнаться за AT&T или Apple»

— Утрачивают ли работы, поглощенные интернетом, свою способность вызывать благоговение, преклонение? Почему или почему нет?— Трудный вопрос. Прямолинейный ответ — да. Но хочется его усложнить. Для этого рассмотрим идею Беньямина о разрушении ауры. Безусловно, можно наблюдать такое разложение или распад ауры. В старомодном смысле, точно может быть полезно воссоздать особенность или подлинность определенных переживаний. Такие подходы все более ценятся в мире, где подлинность и особенность обесцениваются. Но можно и по-другому ответить на этот вопрос. Я имею в виду кого-то вроде Бернара Стиглера или даже Маршалла Маклюэна, и то, что отношение человечества к технологиям не является одинаковым. Оно всегда временное или локальное, и имеет тенденцию эволюционировать. Вопрос не в том, что «есть некоторая абсолютная разница между сущностью человечества и технологическим протезом, чуждым ей?» Это неправильный вопрос. Вместо этого нужно исследовать пропасть, где она находится и куда она движется со временем. Я могу писать карандашом и не чувствовать себя искаженным какой-то чуждой технологией. Это карандаш, он был интегрирован в человеческое сознание.

Прямолинейный ответ — да. Но хочется его усложнить. Для этого рассмотрим идею Беньямина о разрушении ауры. Безусловно, можно наблюдать такое разложение или распад ауры. В старомодном смысле, точно может быть полезно воссоздать особенность или подлинность определенных переживаний. Такие подходы все более ценятся в мире, где подлинность и особенность обесцениваются. Но можно и по-другому ответить на этот вопрос. Я имею в виду кого-то вроде Бернара Стиглера или даже Маршалла Маклюэна, и то, что отношение человечества к технологиям не является одинаковым. Оно всегда временное или локальное, и имеет тенденцию эволюционировать. Вопрос не в том, что «есть некоторая абсолютная разница между сущностью человечества и технологическим протезом, чуждым ей?» Это неправильный вопрос. Вместо этого нужно исследовать пропасть, где она находится и куда она движется со временем. Я могу писать карандашом и не чувствовать себя искаженным какой-то чуждой технологией. Это карандаш, он был интегрирован в человеческое сознание. Одежда является еще одним хорошим примером: это абсолютно искусственная внешняя технология, но тем не менее она вполне натурализовалась в человеческой жизни. Размер этого пробела важен, об этом пишет Стиглер. Когда новая технология только появляется, эта пропасть может быть довольно большой. Может потребоваться длительный период взаимного развития (для того, чтобы он уменьшился). Эволюция человека-машины, возможно, сократит этот пробел. Подумайте о всех тех технологиях, которые считались ужасающими или чужеродными в прошлом, а позже нормализовались в человеческом опыте. Возможно, явления, которые волнуют людей сегодня — например, что сети усугубляют расстройство внимания — просто отличаются от традиционных способов выстраивания отношений. Может быть, нам просто надо подождать развития эволюции, и эти беспокойства рассеются сами собой.

Одежда является еще одним хорошим примером: это абсолютно искусственная внешняя технология, но тем не менее она вполне натурализовалась в человеческой жизни. Размер этого пробела важен, об этом пишет Стиглер. Когда новая технология только появляется, эта пропасть может быть довольно большой. Может потребоваться длительный период взаимного развития (для того, чтобы он уменьшился). Эволюция человека-машины, возможно, сократит этот пробел. Подумайте о всех тех технологиях, которые считались ужасающими или чужеродными в прошлом, а позже нормализовались в человеческом опыте. Возможно, явления, которые волнуют людей сегодня — например, что сети усугубляют расстройство внимания — просто отличаются от традиционных способов выстраивания отношений. Может быть, нам просто надо подождать развития эволюции, и эти беспокойства рассеются сами собой.

Перевод: Алена Кудрявцева

У плюралистов — очевидное преимущество

Майкл Линч — профессор философии университета Коннектикута, автор книг «Истина в контексте» (1998), «Истина: единство и множество» (2009), «Интернет нас: знать больше и понимать меньше в эпоху больших данных» (2016) и др.

Финиковый Компот: Какая теория истины, на ваш взгляд, сегодня является наиболее распространенной в философском сообществе в целом? Какая теория пользуется наибольшей поддержкой среди философов, которые специально занимаются именно исследованиями истины?

Майкл Линч: Наиболее распространенными среди философов в целом, всего скорее, до сих пор являются некие формы корреспондентской теории — хотя у большей части придерживающихся их философов, возможно, нет никакой определенной теории насчет того, в чем именно состоит «корреспонденция». Одной из причин этого является то, что большинство философов — особенно философов сознания — полагают, что сознание некоторым образом репрезентирует мир. Если мы соглашаемся с этим, то вполне естественным будет предположение о том, что истина представляет собой верную репрезентацию мира, а это по сути является как раз одной из форм корреспондентской теории истины. Однако среди философов, которые профессионально занимаются проблемой истины, более распространенной теорией является дефляционизм, согласно которому у истины нет никакой природы и слово «истинно» представляет собой не более, чем логический инструмент.

ФК: Какова, на ваш взгляд, основная линия разделения в современных теориях истины? Реализм/антиреализм? Содержательные/дефляционистские теории? Или что-то еще?

ФК: Стюарт Шапиро говорит, что в исследованиях истины есть два течения, которые практически не пересекаются друг с другом и редко друг на друга влияют: исследования природы истины и исследования парадоксов. Случайно ли отсутствие пересечения? Может ли, на ваш взгляд, исследование парадоксов что-то дать нам для понимания природы истины?

Случайно ли отсутствие пересечения? Может ли, на ваш взгляд, исследование парадоксов что-то дать нам для понимания природы истины?

ФК: Если исключить плюрализм, какая теория истины кажется вам наиболее сильным претендентом на роль верной теории?

М. Л.: Хм. Учитывая, что сам я как раз алетический плюралист, это сложный вопрос. Ну, может быть, я бы мог рассматривать некую минимальную корреспондентскую теорию в качестве запасного варианта.

Л.: Хм. Учитывая, что сам я как раз алетический плюралист, это сложный вопрос. Ну, может быть, я бы мог рассматривать некую минимальную корреспондентскую теорию в качестве запасного варианта.

ФК: Есть ли текст или конкретный аргумент, который, на ваш взгляд, более всего изменил область исследования истины за последние 70 лет, после классического труда Тарского?

М.Л.: Есть два таких текста: небольшая книжка Пола Хорвича под названием «Истина», после которой «минимализм» стал настоящим брендом в философии, и «Истина и объективность» Криспина Райта, в которой впервые был предложен алетический плюрализм.

ФК: Какие, на ваш взгляд, главные изменения произошли в сфере исследования истины за последние двадцать лет?

М.Л.: В последние двадцать лет философы стали более склонны ставить под вопрос некоторые из самых базовых предпосылок: например, является ли логика классической (вопрос, который существенно влияет или по крайней мере может влиять на то, как мы мыслим об истине) и не имеет ли истина более одной природы.

ФК: Как бы вы сформулировали суть проблемы носителей истины? Является ли ее решение действительно важным для понимания природы истины?

М.Л.: Суть проблемы состоит в том, присуще ли свойство истины фундаментальным образом лингвистическим выражениям, ментальным состояниям, их содержанию как таковому, или некой комбинации перечисленных сущностей. Раньше я относился к этой проблеме с безразличием; но теперь я поменял свое мнение на этот счет. Вот одна из причин тому. Если истина фундаментальным образом присуща, например, упорядоченной n-ке из пропозиции и убеждения, то в отсутствие в мире убеждений в нем не будет и истин. Это стоит того, чтобы над этим поразмыслить.

ФК: Вы знамениты своей функционалистской теорией истины. Что повлияло на вас при ее создании? Была ли одним из источников влияния философия сознания?

Более того, я считаю, что лучшие работы о содержании ментальных состояний и репрезентации находятся на стыке с исследованиями, разворачивающимися сегодня в когнитивной науке. Так что, когда я обратился к проблеме истины, мне естественно хотелось продолжить исследование именно из этой перспективы.

Более того, я считаю, что лучшие работы о содержании ментальных состояний и репрезентации находятся на стыке с исследованиями, разворачивающимися сегодня в когнитивной науке. Так что, когда я обратился к проблеме истины, мне естественно хотелось продолжить исследование именно из этой перспективы.ФК: Каков эпистемический статус трюизмов, которые вы обсуждаете в своей книге? Представляют ли они собой самоочевидные положения в декартовском смысле, суждения здравого смысла Мура или, быть может, они скорее похожи на общераспространенные мнения Аристотеля?

М.Л.: Я полагаю, что они представляют собой принципы, которые образуют наши «народные» теории истины. У людей имеются народные теории о большинстве вещей. Нередко эти теории абсолютно ошибочны, но не всегда. Чаще они нуждаются в пересмотре и дополнении. С нашей народной теорией истины дело обстоит именно так.

ФК: Одна из последних статей Ричарда Рорти была направлена против вашей теории. Судя по всему, он полагал, что он вполне может отрицать то, что вы теперь называете трюизмами относительно истины. Считаете ли вы, что кто-либо может в действительности отрицать какой бы то ни было из этих трюизмов?

Считаете ли вы, что кто-либо может в действительности отрицать какой бы то ни было из этих трюизмов?

М.Л.: Да, для меня была честью возможность полемизировать с живым Рорти. В самом деле, одной из его самых последних работ был ответ мне в посвященном ему томе «Библиотеки современных философов». Да, я полагаю, что философы вполне могут отрицать предложенные мной трюизмы. Некоторые (в том числе Рорти) считают, что проще всего отрицать, что истина является итогом, целью исследования. При этом, поскольку это достаточно очевидная мысль, ее отрицание требует серьезных теоретических усилий. Отрицающий ее должен развеять наши интуиции: объяснить, почему, несмотря на то, что нам кажется, что когда мы пытаемся ответить на какой-либо вопрос, мы ищем истину, на самом деле это не так. Именно поэтому Рорти (как он сам признавался) часто сомневался: следует ли ему отрицать трюизмы или подвергнуть их дефляции.

М.Л.: Я не согласен. Компьютер по своему существу

ФК: В своей книге «Истина: единство и множество» вы упоминаете о возможной связи между когерентной теорией истины и идеализмом (с. 40–41). Какие еще философские вопросы наиболее тесно связаны с решением вопроса о природе истины?

М.Л.: Хотя это спорный вопрос, мне самому кажется, что как природу знания, так и природу логического следования лучше всего понимать в их связи с теорией истины — потому что оба этих понятия частично определяются в терминах истины.

Я считаю, что у плюралистов здесь очевидное преимущество. В конце концов, представление о том, что в этическом исследовании нашей целью является не совсем то же самое, что является нашей целью в научном исследовании, находится на уровне здравого смысла. В обоих случаях нашей целью является обнаружение истины, но что именно это означает, будет различаться в каждой из этих областей

ФК: В той же книге среди прочих теорий истины вы не рассматриваете теорию тождества. Вы полагаете, что она устарела? Исключает ли теория тождества ваш функционализм?

М.Л.: Это хороший вопрос, и я пока сам не пришел для себя к окончательному ответу на него. Теория тождества — это, грубо говоря, взгляд, согласно которому пропозиция истина только в том случае, если она тождественна некоторому факту. Другими словами, истинные пропозиции суть просто факты. В таком случае, когда мы думаем истинные мысли, эти мысли (или их содержания) просто являются фактами — под которыми понимаются некие элементы самой реальности. Я давно думаю о том, что теория тождества может в особенности хорошо подходить для описания свойства, реализующего истинностную роль в тех областях дискурса, в которых не является очевидным, что при рассуждении в них существует зазор между сознанием и миром, и где решающую роль играет интуиция. Одной из таких областей может быть математика. Возможно, Платон представлял себе математические истины именно так: мы схватываем подобные истины, когда схватываем сами Идеи.

Я давно думаю о том, что теория тождества может в особенности хорошо подходить для описания свойства, реализующего истинностную роль в тех областях дискурса, в которых не является очевидным, что при рассуждении в них существует зазор между сознанием и миром, и где решающую роль играет интуиция. Одной из таких областей может быть математика. Возможно, Платон представлял себе математические истины именно так: мы схватываем подобные истины, когда схватываем сами Идеи.

ФК: Вы утверждаете, что такие свойства как «быть соответствующим реальности», «быть сверхгарантированным» и «быть гармонирующим» могут играть истинностную роль. Можем ли мы создать полный и закрытый список подобных свойств? Возможно ли будет закончить подобный список истиной типа «это все» в чалмерсовском стиле?

М.Л.: Я полагаю, что вполне возможно, что имеется конечное число свойств, которые могут играть истинностную роль. Но я не думаю, что существует какой-либо априорный аргумент, с помощью которого это можно показать: этот вопрос можно решить только посредством описательного исследования.

ФК: В «Истина: единство и множество» вы пишете, что свойство М манифестирует истину только тогда, когда a priori верно, что истинностные черты, т.е. черты общего свойства истинности, представляют собой подкласс черт и отношений М» (с. 90). Вы также утверждаете, что такие свойства, как «быть сверхгарантированным», играют истинностную роль только акцидентальным образом, но «сама истина обладает истинностными чертами сущностным образом» (с. 74). Является ли правильным следующее понимание вашей позиции: истинностные черты являются сущностными чертами функционального свойства истины, но только акцидентальными чертами свойств, которые манифестируют истину в конкретных областях; однако при этом мы должны быть в состоянии знать a priori, что конкретная манифестация истины имеет (по крайней мере некоторые) из подобных истинностных черт? Не подразумевает ли это, что мы должны быть в состоянии иметь априорное знание акцидентально? И если да, то не представляет ли это проблему для вашей теории?

М. Л.: То, что некоторое свойство Р манифестирует истину в определенной области, то есть имеет истинностные черты в этой области, не является его сущностной чертой. Тем не менее будет с необходимостью истинным, что для пропозиций, которые обладают свойством Р в области D, Р имеет истинностные черты. О подобных необходимых истинах возможно априорное знание.

Л.: То, что некоторое свойство Р манифестирует истину в определенной области, то есть имеет истинностные черты в этой области, не является его сущностной чертой. Тем не менее будет с необходимостью истинным, что для пропозиций, которые обладают свойством Р в области D, Р имеет истинностные черты. О подобных необходимых истинах возможно априорное знание.

ФК: Марк Яго в своей недавней книге об истине (Jago M. What Truth Is, 2018, pp. 49–50) говорит о том, что, утверждая, что корреспондентские теории сталкиваются с «проблемой охвата», вы по сути оказываетесь сторонником эпистемической теории истины, поскольку единственной мотивацией для утверждения о том, что корреспондентские теории правдоподобны только в приложении к тем областям, в которых действует каузальность, является представление о том, что только в таких областях мы в принципе способны познать истины, основанные на корреспонденции; но этот ход мысли напрямую связывает истину с познаваемостью, что делает подход к вопросу в целом эпистемическим. Что бы вы на это ответили?

Что бы вы на это ответили?

М.Л.: Мне кажется, что подобное рассуждение подходит к этому вопросу не стой стороны, а также принципиально недооценивает сложность получения знания. Каузальное ограничение на корреспондентскую теорию представляет собой просто следствие требования, чтобы использование словаря корреспонденции было «обналичено» в терминах теории репрезентации. В лучшие (а на самом деле единственные) предложенные на сегодняшний день теории репрезентации встроены подобные каузальные ограничения. Мы не может репрезентировать мир или область, с которой у нас в принципе нет каузального контакта, поскольку репрезентация — или, говоря лингвистически, референция — требует некоего рода каузального знакомства по крайней мере с объектами, из которых, взятых вкупе с логическим словарем, мы можем экстраполировать целый язык. Тем не менее имеется множество истин о конкретных материальных объектах, которые мы никогда не узнаем (и даже неспособны узнать «в принципе»), поскольку они касаются объектов, находящихся за пределами нашего светового конуса.

ФК: Ваша книга «Интернет нас» посвящена эпистемологии коммуникации в интернете. Какова роль философов в исследованиях интернета?

М.Л.: Роль философов в достижении понимания эпистемологии Интернета является ключевой. Мы не можем понять, как знание распространяется и потребляется в цифровом ландшафте, если мы не знаем, что знание такое или чем оно может стать. Та истина, что новые средства получения знания (восприятие, интуиция, чтение, использование чужих свидетельств, научное исследование, интернет) могут привести к появлению новых видов знания, сильно недооценена.

ФК: Могут ли философские теории истины как-то помочь в борьбе с фейковыми новостями и пост-правдой?

М.Л.: Я думаю, что одной из вещей, в которых нам может помочь философия, является понимание природы коммуникативных актов, которые мы совершаем онлайн. Когда мы репостим новости — будь они настоящими или фейковыми — в социальных сетях, нам часто кажется, что мы совершаем акты, похожие на утверждение. В эпистемологическом смысле мы полагаем, что мы находимся в ситуации свидетельствования — рекомендации некой информации как надежной, интересной или верной. Однако я полагаю, что такая теория из философии языка, как экспрессивизм, не говоря уже о недавних работах психологов, посвященных тому, как люди используют социальные сети, указывают на то, что, всего скорее, в действительности мы делаем в указанных случаях нечто иное. На самом деле мы зачастую используем репосты и ретвиты в наших социальных сетях для выражения эмоций — в особенности таких, как возмущение. Если это действительно так, то наше заблуждение по поводу природы наших собственных действий чрезвычайно полезно для тех, кто хотел бы нас обмануть или «надуть». Лучшие из афер оказываются эффективны, потому что их жертва не понимает не только того, что делает мошенник (в данном случае, распространитель фейковых новостей), но и того, что делает она сама.

В эпистемологическом смысле мы полагаем, что мы находимся в ситуации свидетельствования — рекомендации некой информации как надежной, интересной или верной. Однако я полагаю, что такая теория из философии языка, как экспрессивизм, не говоря уже о недавних работах психологов, посвященных тому, как люди используют социальные сети, указывают на то, что, всего скорее, в действительности мы делаем в указанных случаях нечто иное. На самом деле мы зачастую используем репосты и ретвиты в наших социальных сетях для выражения эмоций — в особенности таких, как возмущение. Если это действительно так, то наше заблуждение по поводу природы наших собственных действий чрезвычайно полезно для тех, кто хотел бы нас обмануть или «надуть». Лучшие из афер оказываются эффективны, потому что их жертва не понимает не только того, что делает мошенник (в данном случае, распространитель фейковых новостей), но и того, что делает она сама.

ФК: О чем вы никогда не думали?

М.Л.: Об этом вопросе 🙂

Идеал глобальной философии в эпоху деглобализации

Глобальная философия — это идеал. Он включает в себя утверждение межкультурной философии и интернационализма, но выходит далеко за рамки культурного и географического космополитизма. Принять глобальную философию — значит отвергнуть любой подход к философии, который ограничивается закрытыми сообществами и частными беседами.

Он включает в себя утверждение межкультурной философии и интернационализма, но выходит далеко за рамки культурного и географического космополитизма. Принять глобальную философию — значит отвергнуть любой подход к философии, который ограничивается закрытыми сообществами и частными беседами.

Это правда, что на протяжении всей истории и в настоящее время в некоторых частях мира философы подвергались принуждению и подавлению со стороны правительств или других влиятельных лиц. При таких обстоятельствах философское исследование должно проводиться тайно. Но это не относится к большинству из нас сегодня. Более того, с распространением относительно доступного онлайн-общения философам со всего мира стало проще, чем когда-либо, читать работы друг друга, взаимодействовать друг с другом и сотрудничать друг с другом. Нынешние условия благоприятствуют подлинно глобальной философии, открытой для всех и противостоящей барьерам для исследования, воздвигнутым во имя традиций, сообществ, наций и специализаций.

Действительно ли существует глобальная философия или практические ограничения означают, что она должна оставаться неосуществленным идеалом? Поскольку люди воплощены и находятся внутри определенного общества в определенном географическом месте, философия всегда исходит из какого-то места и традиции. Места, откуда берут свое начало философы и их работы, неизбежно формируют философское исследование; материальные условия, политика и история места определяют то, как задаются вопросы, и темы, которые считаются важными. Но чтобы хорошо заниматься философией, нужно выйти за пределы места, сообщества и традиции, чтобы представить себе незнакомца, который еще не читал нашу работу. Хорошие философы уже тщательно рассматривают возражения и предвосхищают своих критиков. Таким образом, в важном смысле превосходная философская работа направлена на незнакомую и даже враждебную аудиторию. Философия — это коллективная деятельность, и поскольку мы вообще фиксируем наше исследование, мы направляем нашу работу на будущую аудиторию. Философское письмо всегда обращено к будущему собеседнику, но оно также должно быть известно и современному читателю из другого места или другой традиции. Идеал глобальной философии представляет собой надежду на то, что мы сможем расширить межкультурное сотрудничество и обмен, а также способствовать более интернациональному подходу к философским исследованиям.

Философское письмо всегда обращено к будущему собеседнику, но оно также должно быть известно и современному читателю из другого места или другой традиции. Идеал глобальной философии представляет собой надежду на то, что мы сможем расширить межкультурное сотрудничество и обмен, а также способствовать более интернациональному подходу к философским исследованиям.

Возможно, мы живем в период истории, наиболее благоприятный для практики философии. Проблемы, с которыми сталкивается современная цивилизация, серьезны, но они требуют рациональных, творческих и морально чувствительных ответов. Философы, наряду с другими гуманистами и художниками, предложат новые способы понимания, новые решения проблем, а также обеспечат более глубокий доступ и понимание того, что значит быть человеком в эпоху искусственного интеллекта, биотехнологий и климата. изменять. Эти проблемы имеют глобальные последствия, и этот новый контекст уже испытывает возможности традиционных институтов. Например, в то время как наши университеты, колледжи и система научных публикаций унаследовали почтенные и богатые традиции превосходства, они подвержены влиянию местных интересов таким образом, что это препятствует их истинной миссии.

Переименовав журнал Global Philosophy в , я надеюсь обозначить новую модель философских публикаций, которая не привязана напрямую к установленным англо-американским или западноевропейским дисциплинарным иерархиям. Это будет журнал, учитывающий философию всего мира и учитывающий ее. Не так, как эту работу представляют себе глазами англо-американцев, а так, как она действительно практикуется в философских сообществах Азии, Африки, Латинской Америки, Восточной Европы и исламского мира. Разговоры, происходящие в этих местах, не всегда легко воспринимаются людьми с западноевропейской или североамериканской чувствительностью, и иногда по-настоящему глобальная философия сопряжена с трениями, дискомфортом и даже фундаментальными разногласиями. Это так и должно быть.

Те из нас, кто работает в философском мейнстриме, подвержены иллюзии, что наши предположения и взгляды универсальны и не обусловлены нашими собственными экономическими и культурными обстоятельствами. Например, мы часто слепы к тому, как возникают иерархии в англо-американском академическом мире или как вопросы стиля, метода и выбора предмета формируются местными соображениями, не связанными внутренне с философским совершенством. Таким образом, потребуется Global Philosophy иметь редакционный совет, который представляет все заинтересованные философские сообщества. В ближайшие годы я буду работать над перепроектированием и расширением журнала таким образом, чтобы он стал главным местом для глобальной философии двадцать первого века. Это потребует пересмотра практики рецензирования в журнале с целью поддержания высокого качества при одновременном соответствии реалиям крупномасштабных современных академических публикаций. Некоторые из этих изменений будут рассмотрены ниже более подробно.

Таким образом, потребуется Global Philosophy иметь редакционный совет, который представляет все заинтересованные философские сообщества. В ближайшие годы я буду работать над перепроектированием и расширением журнала таким образом, чтобы он стал главным местом для глобальной философии двадцать первого века. Это потребует пересмотра практики рецензирования в журнале с целью поддержания высокого качества при одновременном соответствии реалиям крупномасштабных современных академических публикаций. Некоторые из этих изменений будут рассмотрены ниже более подробно.

1 Деглобализация интеллектуальной жизни и возрождение национальных философий

Существуют значительные препятствия. Не так давно можно было читать уверенные предсказания о грядущем расцвете мировой философии. Том Брукс писал, что будущее философии смещается в сторону глобальной философии, и он охарактеризовал ее так: «идея глобальной философии состоит в том, что различные философские подходы могут более существенно взаимодействовать друг с другом для решения философских проблем» (Brooks 2013, р. 254). Это утверждение о ценности глобальной философии было оспорено. С COVID-19пандемия, война на Украине и растущая напряженность между США и Китаем, стало привычным слышать, что мы вступаем в период деглобализации в торговле, политике и культурной жизни. Деглобализация — это процесс уменьшения взаимосвязанности и взаимозависимости стран, регионов и экономик во всем мире. Мы видим его влияние на торговлю, инвестиции, финансовые потоки, миграцию и культурный обмен. В экономической жизни мы видим это в росте протекционистской торговой политики и экономических барьеров, таких как тарифы и квоты, наряду с более широким использованием стратегий оншоринга и локализации, которые предполагают производство товаров и услуг ближе к месту их потребления, а не полагаться на глобальные цепочки поставок. Деглобализация ускорилась из-за пандемии, поскольку страны ввели ограничения на поездки и другие меры, которые нарушили цепочки поставок и трансграничную экономическую деятельность.

254). Это утверждение о ценности глобальной философии было оспорено. С COVID-19пандемия, война на Украине и растущая напряженность между США и Китаем, стало привычным слышать, что мы вступаем в период деглобализации в торговле, политике и культурной жизни. Деглобализация — это процесс уменьшения взаимосвязанности и взаимозависимости стран, регионов и экономик во всем мире. Мы видим его влияние на торговлю, инвестиции, финансовые потоки, миграцию и культурный обмен. В экономической жизни мы видим это в росте протекционистской торговой политики и экономических барьеров, таких как тарифы и квоты, наряду с более широким использованием стратегий оншоринга и локализации, которые предполагают производство товаров и услуг ближе к месту их потребления, а не полагаться на глобальные цепочки поставок. Деглобализация ускорилась из-за пандемии, поскольку страны ввели ограничения на поездки и другие меры, которые нарушили цепочки поставок и трансграничную экономическую деятельность.

В академической жизни мы наблюдаем менее очевидную деглобализацию; во многих обществах все чаще звучат призывы к технологическому применению исследований, к развертыванию исследований на службе национальных и коммерческих приоритетов и т. д. Требование актуальности научных исследований не обязательно ошибочно, но важно, чтобы у нас не было -произвольное и рефлексивное отношение к «актуальности». Философы традиционно были в состоянии дать критическую оценку этому давлению. Мы можем задаться вопросом, что означает актуальность научного исследования и для кого? К конкретным корпоративным или политическим интересам, к интересам доминирующей идеологической фракции, к какому-то неисследованному научному понятию технического прогресса? Деглобализация влияет на жизнь философов другими способами: в Соединенных Штатах мы наблюдаем все более подозрительное отношение к китайским ученым и все более ориентированное на безопасность и собственническое отношение к интеллектуальной собственности. В нашей дисциплине локализмы немного тоньше, чем в естественных науках и технике, но они по-прежнему представляют собой сильно противодействующие силы идее глобальной философии. Хотя относительно немногие современные философы считают себя занятыми чем-то вроде национальной философии и в большинстве своем привержены своего рода интеллектуальному космополитизму в наших исследованиях, мы не застрахованы от деглобализации.

д. Требование актуальности научных исследований не обязательно ошибочно, но важно, чтобы у нас не было -произвольное и рефлексивное отношение к «актуальности». Философы традиционно были в состоянии дать критическую оценку этому давлению. Мы можем задаться вопросом, что означает актуальность научного исследования и для кого? К конкретным корпоративным или политическим интересам, к интересам доминирующей идеологической фракции, к какому-то неисследованному научному понятию технического прогресса? Деглобализация влияет на жизнь философов другими способами: в Соединенных Штатах мы наблюдаем все более подозрительное отношение к китайским ученым и все более ориентированное на безопасность и собственническое отношение к интеллектуальной собственности. В нашей дисциплине локализмы немного тоньше, чем в естественных науках и технике, но они по-прежнему представляют собой сильно противодействующие силы идее глобальной философии. Хотя относительно немногие современные философы считают себя занятыми чем-то вроде национальной философии и в большинстве своем привержены своего рода интеллектуальному космополитизму в наших исследованиях, мы не застрахованы от деглобализации.

Редко высказывается явная приверженность национальной философии. Тем не менее, это был видный вариант для философов с девятнадцатого века. Первоначально это произошло при формировании национальных государств в Европе, а также в ходе деколонизации во второй половине двадцатого века. Бхикху Парех описывает, как Джавахарлал Неру рассматривал создание индийской национальной философии как неотъемлемую часть консолидации нового независимого государства (Parekh 1991). Точно так же первый президент Замбии Кеннет Каунда выбрал «замбийский гуманизм» в качестве национальной философии Замбии (Kanu 2014). Здесь можно было бы привести много других примеров использования философии на службе национальных проектов. В современной России, например, идея национальной философии получает все большее распространение (см. Соколов, Яковлева, 2004) и играет центральную политическую роль в культурной жизни страны.

Мы начинаем видеть признаки отступления от идеалов интернационализма, которые так мужественно отстаивали беженцы из Центральной Европы в середине двадцатого века. Такие философы, как Отто Нейрат, Рудольф Карнап и другие, выступали за интернационалистское движение в философии и способствовали его развитию (Neurath 1983; Symons et. al. 2010). Точно так же в 1937 году шведский философ Оке Петцалль вместе с Франсе Раймоном Байером, Эмилем Брийе и Лионом Робеном основал Международный институт философии (IIP). Сноска 1 МИП был значительным институтом в послевоенном развитии философии и по-прежнему привержен интернационализму. С прибытием философов-беженцев и иммигрантов влияние интернационализма закрепилось в развитии американской философии во второй половине двадцатого века. В двадцать первом веке это влияние уменьшилось по причинам, о которых я расскажу ниже.

Такие философы, как Отто Нейрат, Рудольф Карнап и другие, выступали за интернационалистское движение в философии и способствовали его развитию (Neurath 1983; Symons et. al. 2010). Точно так же в 1937 году шведский философ Оке Петцалль вместе с Франсе Раймоном Байером, Эмилем Брийе и Лионом Робеном основал Международный институт философии (IIP). Сноска 1 МИП был значительным институтом в послевоенном развитии философии и по-прежнему привержен интернационализму. С прибытием философов-беженцев и иммигрантов влияние интернационализма закрепилось в развитии американской философии во второй половине двадцатого века. В двадцать первом веке это влияние уменьшилось по причинам, о которых я расскажу ниже.

2 Предмет и специализация

Локализм в философии — это не просто вопрос физического места. Мы также можем отгородиться от критики и разговоров, уйдя в недоступные гиперспециализации и технические детали. В то время как разделение научного труда имеет место и специализация часто ведет к совершенству, философское исследование рискует оказаться бесплодным, если оно стимулирует высокоспециализированную работу, которая соответствует узким дисциплинарным или даже субдисциплинарным стандартам.

В течение десятилетий, предшествовавших финансовому кризису 2008 года, когда англо-американские факультеты философии были относительно стабильны в финансовом отношении, узко определенная исследовательская ниша в модной теме могла обеспечить легкое вознаграждение в начале карьеры молодого философа. При наличии сообразительности (или хорошего консультанта в аспирантуре) можно построить работу так, чтобы удовлетворить предпочтения небольшого числа специалистов. Их одобрение было необходимым условием профессионального продвижения. Получение постоянной должности на факультете традиционной американской философии во многом зависело от адекватного соответствия своей работы требованиям местных экспертов в своей специализации. Эта модель того, как мы сертифицировали друг друга как экспертов, и возникшая в результате структура стимулов постепенно культивировали среди философов не склонный к риску дух осторожности и конформизма. В защиту этой тенденции мы склонны ссылаться на понятия повышения профессионализма, восхваляем эпистемическую скромность скромных исследовательских программ и отмечаем коллективный и постепенный характер философского прогресса (Symons, 2020). Но менее снисходительные толкователи могут заподозрить, что, когда молодые философы замыкаются в узких нишах, они просто применяют стратегию профессионального продвижения. В любом случае, нынешняя система мотивации академической философии в Соединенных Штатах благоприятствует осторожным и скромным программам исследований для начинающих философов. Философское исследование процветает, когда оно проводится в духе, который рискует немного зайти слишком далеко и приветствует критику. Философия процветает, когда ее творческое, скептическое и самокритичное ядро не подчиняется чрезмерно осторожному профессионализму в американском стиле или эквивалентным требованиям других местных элит или традиций.

Но менее снисходительные толкователи могут заподозрить, что, когда молодые философы замыкаются в узких нишах, они просто применяют стратегию профессионального продвижения. В любом случае, нынешняя система мотивации академической философии в Соединенных Штатах благоприятствует осторожным и скромным программам исследований для начинающих философов. Философское исследование процветает, когда оно проводится в духе, который рискует немного зайти слишком далеко и приветствует критику. Философия процветает, когда ее творческое, скептическое и самокритичное ядро не подчиняется чрезмерно осторожному профессионализму в американском стиле или эквивалентным требованиям других местных элит или традиций.

Виды локализма, ставшие доминирующими в англо-американской философии, являются лишь одним из примеров давления, которому противостоит глобальная философия. Факторы, формирующие работу философов, всегда имеют тенденцию доминировать или, по крайней мере, зависеть от местных интересов. Более того, структуры стимулов и условия труда, с которыми мы сталкиваемся, резко различаются в разных странах. Темы, которые мы изучаем, стиль, который мы принимаем, то, как наша работа разделена между преподаванием, исследованиями и участием в общественной жизни, будут во многом зависеть от образовательной системы, в которой мы находимся, а также от ожиданий и образования, которые сформировали нас. я надеюсь что Global Philosophy может быть противовесом непосредственному местному давлению, которое формирует жизнь философов. Я надеюсь, что это может стать местом, где чью-то работу прочитает и оценит аудитория, находящаяся далеко за пределами вашей родной базы.

Темы, которые мы изучаем, стиль, который мы принимаем, то, как наша работа разделена между преподаванием, исследованиями и участием в общественной жизни, будут во многом зависеть от образовательной системы, в которой мы находимся, а также от ожиданий и образования, которые сформировали нас. я надеюсь что Global Philosophy может быть противовесом непосредственному местному давлению, которое формирует жизнь философов. Я надеюсь, что это может стать местом, где чью-то работу прочитает и оценит аудитория, находящаяся далеко за пределами вашей родной базы.

3

Глобальная философия как крупномасштабный универсальный журнал Как редактор, я предприму некоторые шаги для продвижения этого идеала. С практической точки зрения наша дисциплина отчаянно нуждается в крупном универсальном журнале, который мог бы стать домом для творческой философской работы растущего международного сообщества. Axiomathes сделал это, и его редакционная практика была отмечена непредубежденностью и объективностью под руководством Роберто Поли. В течение года, когда я редактировал журнал, я старался следовать примеру его сильного лидерства. Как и многие другие журналы в этой дисциплине, мы сейчас сталкиваемся со сложными проблемами, связанными с масштабом философских исследований. Количество заявок в философские журналы резко возросло за последние два десятилетия, а ведущие журналы стали чрезвычайно избирательными до такой степени, что уровень принятия по нашей дисциплине ниже, чем в некоторых наиболее важных журналах по естественным наукам. Это не способствует здоровью нашей дисциплины по целому ряду очевидных причин.

В течение года, когда я редактировал журнал, я старался следовать примеру его сильного лидерства. Как и многие другие журналы в этой дисциплине, мы сейчас сталкиваемся со сложными проблемами, связанными с масштабом философских исследований. Количество заявок в философские журналы резко возросло за последние два десятилетия, а ведущие журналы стали чрезвычайно избирательными до такой степени, что уровень принятия по нашей дисциплине ниже, чем в некоторых наиболее важных журналах по естественным наукам. Это не способствует здоровью нашей дисциплины по целому ряду очевидных причин.

Подача статьи в философский журнал становится все более утомительной и отнимает много времени. Перегруженные рецензенты, похоже, больше заинтересованы в том, чтобы быстро найти причины для отклонения материалов, а редакторы изо всех сил стараются просто не отставать от потока статей и поэтому обычно подчиняются рецензентам. Не менее важно и то, что, за некоторыми исключениями, наиболее уважаемые философские журналы издаются небольшими сообществами англо-американских философов, обученных соблюдать определенный диапазон приемлемого стиля и содержания. Там, где наша дисциплина освобождала место для философской работы за пределами этого относительно узкого диапазона, она, как правило, делала это в более технических областях дисциплины, в прикладной этике или в более маргинальных подспециальностях. Философия науки, формальная эпистемология, логика и некоторые области прикладной этики предоставили место для публикаций философам, не принадлежащим к доминирующим университетам. До сих пор не было крупномасштабной площадки для универсальной и нетехнической философии, которая не подпадала бы под некоторые локалистские условия публикации современной философии, описанные выше. я надеюсь что Global Philosophy может выполнять эту роль в ближайшие годы.

Там, где наша дисциплина освобождала место для философской работы за пределами этого относительно узкого диапазона, она, как правило, делала это в более технических областях дисциплины, в прикладной этике или в более маргинальных подспециальностях. Философия науки, формальная эпистемология, логика и некоторые области прикладной этики предоставили место для публикаций философам, не принадлежащим к доминирующим университетам. До сих пор не было крупномасштабной площадки для универсальной и нетехнической философии, которая не подпадала бы под некоторые локалистские условия публикации современной философии, описанные выше. я надеюсь что Global Philosophy может выполнять эту роль в ближайшие годы.

Переход к крупному универсальному журналу не означает снижения стандартов качества, которые привлекают читателей к высококачественным философским журналам. Это также не означает, что мы откажемся от тем, на которых традиционно сосредотачивались Аксиоматы . Скорее, моя цель состоит в том, чтобы расширить рамки, ускорив процесс принятия решений и судейства. Чтобы сделать это, я постараюсь быстро отклонить статьи, которые вряд ли будут успешными в строгом процессе рецензирования, и призову широкую международную редакционную коллегию предложить широкий спектр точек зрения.

Чтобы сделать это, я постараюсь быстро отклонить статьи, которые вряд ли будут успешными в строгом процессе рецензирования, и призову широкую международную редакционную коллегию предложить широкий спектр точек зрения.

В предстоящие месяцы и годы я надеюсь неуклонно увеличивать как количество членов совета, так и количество статей и специальных выпусков, которые мы публикуем. Я не буду искать причин, чтобы отвергнуть хорошую работу, и, честно говоря, я скорее рискну опубликовать плохую статью, чем упущу шанс опубликовать важную, но несовершенную статью. Это изменение потребует времени и потребует расширения журнала и редколлегии в ближайшие годы. Я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне в работе по достижению этой цели.

Философия процветала в Соединенных Штатах в двадцатом веке отчасти потому, что она не была американской философией. Жизнь и энергию вдохнули в затхлую прагматическую традицию европейские и другие философы середины века. Логика, метафизика, философия науки, эпистемология, моральная философия и философия разума процветали в Соединенных Штатах благодаря удачному сочетанию огромных государственных инвестиций в высшее образование после Второй мировой войны и притока талантов из-за рубежа.

До сих пор многие из величайших философов мира живут и работают в Соединенных Штатах, и в некоторых из их колледжей и университетов по-прежнему можно стать очень хорошо образованным философом. Однако ситуация меняется. Сокращение инвестиций в государственное высшее образование за последние два десятилетия существенно изменило ситуацию. Новый вид американской философии появился с 1990-х годов со своими собственными идиосинкразическими локальными проблемами: возникла национальная философия, или, скорее, национальная философская культура, ориентированная на характерно американский набор интересов и способ мышления о философии.

Пока я являюсь редактором, Global Philosophy будет базироваться в Соединенных Штатах, и я буду рассчитывать на поддержку американского сообщества философов. Но я надеюсь, что через несколько лет большая часть редакционной коллегии будет набрана из-за пределов англоязычного мира. Это будет журнал, который служит дружественным собеседником новой национальной философии Соединенных Штатов. Я буду спотыкаться и делать ошибки в своей роли главного редактора, и я прошу вас быть терпеливыми со мной в ближайшие годы, как Axiomathes становится Global Philosophy .

Я буду спотыкаться и делать ошибки в своей роли главного редактора, и я прошу вас быть терпеливыми со мной в ближайшие годы, как Axiomathes становится Global Philosophy .

Как языки, на которых мы говорим, формируют нашу реальность

В мире насчитывается около 7000 языков, на которых говорят люди, и все они имеют уникальные звуки, словарный запас и структуру. В свете недавних исследований становится все более очевидным, что каждый язык существенно влияет на когнитивные способности носителей.

В общине австралийских аборигенов Пормпурао, например, не существует понятий «лево» и «право» — вместо этого места обозначаются их отношением к солнцу. По словам когнитивиста Леры Бородицкой, примерно в трети языков мира пространство рассматривается в таких абсолютных, а не относительных терминах. Замечаний Бородицкого:

В результате этой постоянной лингвистической подготовки носители таких языков удивительно хорошо ориентируются и отслеживают, где они находятся, даже в незнакомых ландшафтах.

В России тем временем небо не голубое. По крайней мере, не в том смысле, в каком мы — по-английски — думаем, что это синий цвет. Почему? Потому что в русском языке нет единого слова для синего. Скорее, есть отдельные слова для светло-голубого (голубой) и темно-синего (синий), что приводит к тому, что носители русского языка различают два разных цвета.

Сколько цветов вы видите?

Более того, те, кто говорит на языке зуньи, с трудом различают оранжевый и желтый. Почему? Потому что язык зуньи не различает их.

Язык влияет не только на то, как мы видим мир, но и на наше отношение к нему. Экономист-бихевиорист Кит Чен, например, интересуется сравнением моделей мышления носителей языков «будущего» и «языков будущего». Языки будущего, такие как английский, различают прошлое, настоящее и будущее; тогда как языки без будущего, такие как китайский, используют одни и те же фразы для описания событий вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня.

Чен обнаруживает, что использование языка с будущим или без будущего имеет серьезные последствия, как вы уже догадались, для отношения к будущему. Как говорится в статье TED, резюмирующей его исследование:

Как говорится в статье TED, резюмирующей его исследование:

.Носители языка будущего на 30% чаще сообщают о сбережениях в любом конкретном году, чем носители языка будущего. Это составляет на 25% больше сбережений к выходу на пенсию, если доход остается постоянным. Объяснение Чена: когда мы говорим о будущем как о более отличном от настоящего, оно кажется более далеким — и у нас меньше мотивации экономить деньги сейчас в пользу денежного комфорта через несколько лет.

Кажется, что языки, на которых мы говорим, формируют все, что мы делаем: от того, как мы воспринимаем опыт, до того, как мы себя ведем. Вопрос в том, почему: почему язык — нечто настолько произвольное, с его звуками и символами, не имеющими никакой связи со смыслом, кроме тех, кто может их интерпретировать, — так сильно влияет на то, как мы воспринимаем мир?

Нравится эта статья? Каждое воскресенье получайте такие же на свой почтовый ящик (бесплатно)

Каждое воскресенье я раскрываю одну открывающую разум идею из философии. Вы получаете дистилляцию прямо на свой почтовый ящик.

Вы получаете дистилляцию прямо на свой почтовый ящик.

Как разные организмы воспринимают реальность

В этологии немецкое слово umwelt относится к тому, как разные организмы воспринимают реальность. Умвельт летучей мыши, например, разительно отличается от умвельта, скажем, шимпанзе. С одной стороны, у вас есть крылатый ночной организм, который издает пронзительные визги и использует для навигации эхо этих визгов, а не зрение; с другой стороны, у вас есть примат, чей опыт восприятия мира очень похож на наш собственный.

Структуры мозга шимпанзе, а также их чувства зрения, обоняния, слуха и осязания очень похожи на человеческие.

Однако умвельт существа состоит не только из чувственного восприятия. Он также формируется концепциями, которые он использует для моделирования и интерпретации мира — концепциями, извлеченными из культуры. Действительно, наблюдения за культурой разных видов привели к некоторым убедительным выводам, как обсуждалось в «Разговоре»:

.Стаи косаток и дельфины говорят на разных диалектах и по-разному используют орудия труда… Обезьяны-капуцины Центральной и Южной Америки демонстрируют 13 вариантов социальных обычаев, в то время как разные популяции орангутанов различаются по крикам и использованию инструментов, гнезд и других предметов.

Примеры культуры шимпанзе варьируются от социальных обычаев, таких как то, как они берут свои руки во время ухода за собой, до того, как самцы проявляют сексуальность, до типов инструментов, используемых для раскалывания орехов или окунания муравьев.

Таким образом, umwelt таких организмов, как киты, дельфины, обезьяны и шимпанзе, определяется не только биохимией: он определяется культурой. И если культура формирует umwelt животных, она абсолютно фундаментальна для человека. Действительно, использование нами продвинутого языка открывает более богатые общие концепции и, следовательно, более богатую, более всеобъемлющую культуру. Как отмечает Институт Джейн Гудолл:

Как отмечает Институт Джейн Гудолл:

Многие считают, что шимпанзе не развили культуру в масштабе человека из-за отсутствия у них развитого языка.

Звуки, которые мы издаем, выражения, которые мы изображаем, символы, которые мы рисуем — все, что мы взаимно понимаем друг о друге, питает концептуальную структуру, которая покрывает нашу реальность. Вот почему язык оказывает такое фундаментальное влияние на наше познание: наши индивидуальные умвельты полностью контекстуализируются культурами, к которым мы принадлежим, и языками, с которыми мы общаемся.

Когнитивные вселенные, в которых мы живем

Комментируя множество языков на земном шаре, Бородицкий отмечает: «прелесть языкового разнообразия в том, что оно показывает нам, насколько изобретателен и насколько гибок человеческий разум. Человеческие умы изобрели не одну познавательную вселенную, а 7000».

То, что мы изобретаем когнитивные вселенные, в которых мы живем, — это мощная мысль — и вдохновляющая. В языках специальная лексика обеспечивает более глубокие и подробные концептуальные кластеры, которые обогащают и информируют наше понимание конкретных предметов. Инженер, например, описывает мост иначе, чем художник; скрипач слышит оркестр иначе, чем перкуссионист; шеф-повар объясняет блюдо иначе, чем кулинарный критик.

В языках специальная лексика обеспечивает более глубокие и подробные концептуальные кластеры, которые обогащают и информируют наше понимание конкретных предметов. Инженер, например, описывает мост иначе, чем художник; скрипач слышит оркестр иначе, чем перкуссионист; шеф-повар объясняет блюдо иначе, чем кулинарный критик.

Если каждый язык представляет собой когнитивную вселенную, наши специализации и интересы представляют собой словесные галактики внутри них, и нам предстоит исследовать новые.

Звездная ночь, произведение умвельта Винсента Ван Гога.

Язык — странная, чудесная вещь. Это контекстуализирует и позволяет нам делиться своим опытом. Расширяя наши лингвистические возможности и словарный запас, мы расширяем наши когнитивные вселенные — и, таким образом, углубляем наше понимание мира, друг друга и самих себя. Действительно: если наши умвельты собственного производства, как вы будете формировать свои?

Дополнительная литература

Если вам интересно узнать больше о природе языка, мы составили список для чтения, включающий 7 лучших книг по философии языка.