3. Патология мышления

во время зачета Вам будет предложено 3 вопроса из этой темы

11

Выберите симптомы, характерные для патологии мышления при шизофрении

— детализация

+ резонерство

+ разорванность

— обстоятельность

+ мутизм

+ аутистическое мышление

— тугоподвижность

+ ментизм

— вязкость

— инкогеренция

12

Отметьте симптомы, характерные для патологии мышления при эпилепсии

+ детализация

— резонерство

— разорванность

+ обстоятельность

— мутизм

— аутистическое мышление

+ тугоподвижность

— ментизм

+ вязкость

— инкогеренция

13

Термин «шперрунг» используется для обозначения переживания больным

— возникновения чуждых мыслей

+ внезапной остановки,обрыва мыслей

— скачки идей

— замедленного мышления

14

Возникновение синдрома сверхценных идей тесно связан с событиями:

— не связанными с жизнью больного, к которым больной безразличен

— связанными с жизнью больного, к которым больной безразличен

+ эмоционально значимыми для больного

— ничем из перечисленного

15

К какому из приведенных ниже типов формальных расстройств мышления

относится оторванность от реальности,

погруженность в мир внутренних переживаний?

— болезненно замедленное мышление

— болезненно ускоренное мышление

— резонерское мышление

+ аутистическое мышление

— разорванное мышление

— бессвязное мышление

18

Укажите характерные для ускоренного процесса мышления признаки

+ отвлекаемость внимания

+ поверхностность ассоциаций

— бесплодное мудрствование

— прикованность внимания

+ возникновение скачки идей, вихря мыслей и представлений

19

Бредовое настроение характеризуется всем перечисленным, кроме

— напряженного предчувствия надвигающейся катастрофы

+ четко оформленного бреда преследования

— необъяснимого мучительного беспокойства

— приобретения окружающим иного смысла

— психосенсорных расстройств

20

Для интерпретативного бреда (бреда толкования) характерны

+ монотематичность бреда

— политематичность бреда

+ внутренняя логика доказательств и систематизация бреда

— отсутствие систематизации

— нарушения чувственного познания окружающего мира

21

Синдром чувственного (образного) бреда характеризуется

+ политематичностью бреда

— монотематичностью бреда

+ выраженностью аффекта тревоги,страха

— повышенным фоном настроения

— ничем из перечисленного

22

Для какого из нижеперечисленных синдромов характерны слуховые истинные галлюцинации?

— синдром Кандинского-Клерамбо

— синдром дереализации

— синдром деперсонализации

+ вербальный галлюциноз

— астенический синдром

23

Для какого из нижеперечисленных синдромов характерны псевдогаллюцинации?

+ синдром Кандинского-Клерамбо

— синдром дереализации

— синдром деперсонализации

— вербальный галлюциноз

— делириозный синдром

— астенический синдром

24

Для какого синдрома характерен мегаломанический бред?

— делириозный синдром

— аментивный синдром

— депрессивный синдром

— Кандинского-Клерамбо синдром

— маниакальный синдром

+ парафренный синдром

25

Для какого синдрома характерен острый чувственный бред?

+ параноидный синдром

— парафренный синдром

— астенический синдром

— паранойяльный синдром

26

Для каких синдромов характерно переживание вкладывания и отнятия мыслей?

— кататонический синдром

+ синдром Кандинского-Клерамбо

— аментивный синдром

— паранояльный синдром

— астенический синдром

27

Для какого синдрома характерно бессвязное мышление?

— кататонический синдром

— синдром Кандинского-Клерамбо

+ аментивный синдром

— паранояльный синдром

— парафренный синдром

28

Какой из нижеперечисленных симптомов не укладываются в структуру синдрома Кандинского-Клерамбо?

+ истинные вербальные галлюцинации

— псевдогаллюцинации

— бред воздействия

— симптом «открытости мыслей» (психические автоматизмы)

30

Инкогерентное (бессвязное) мышление характерно

— для делириозного синдрома

+ для аментивного синдрома

— для синдрома Кандинского-Клерамбо

— для депрессивного синдрома

— для Корсаковского синдрома

31

Для параноидного синдрома характерны следующие симптомы

— эхолалия

+ психические автоматизмы

— инкогеренция мышления

— истинные галлюцинации

+ псевдогаллюцинации

32

Какие патологические идеи характерны для параноидного синдрома?

— навязчивые идеи

— сверхценные идеи ревности

+ бредовые идеи преследования и воздействия

— навязчивые страхи

— бредовые идеи величия и преследования

34

Бред ревности может встречаться

+ при алкогольных психозах

+ при шизофрении

+ при сосудистых психозах

— при неврозе навязчивых состояний

36

Навязчивый страх (фобия) характеризуется

+ периодическим непроизвольным повторением

— постоянным непрерывным характером с полным отсутствием критики

+ конкретным содержанием

— обязательным переходом в бредовые идеи

+ Критическим отношением пациента и попыткой борьбы со страхом

37

Какие из перечисленных действий и движений относятся к ритуалам

+ сопряженные с навязчивыми страхами

+ сопряженные с навязчивыми сомнениями

— привычно повторяющиеся действия или движения

— тикозные движения

Расстройства мышления — причины, симптомы, диагностика и лечение

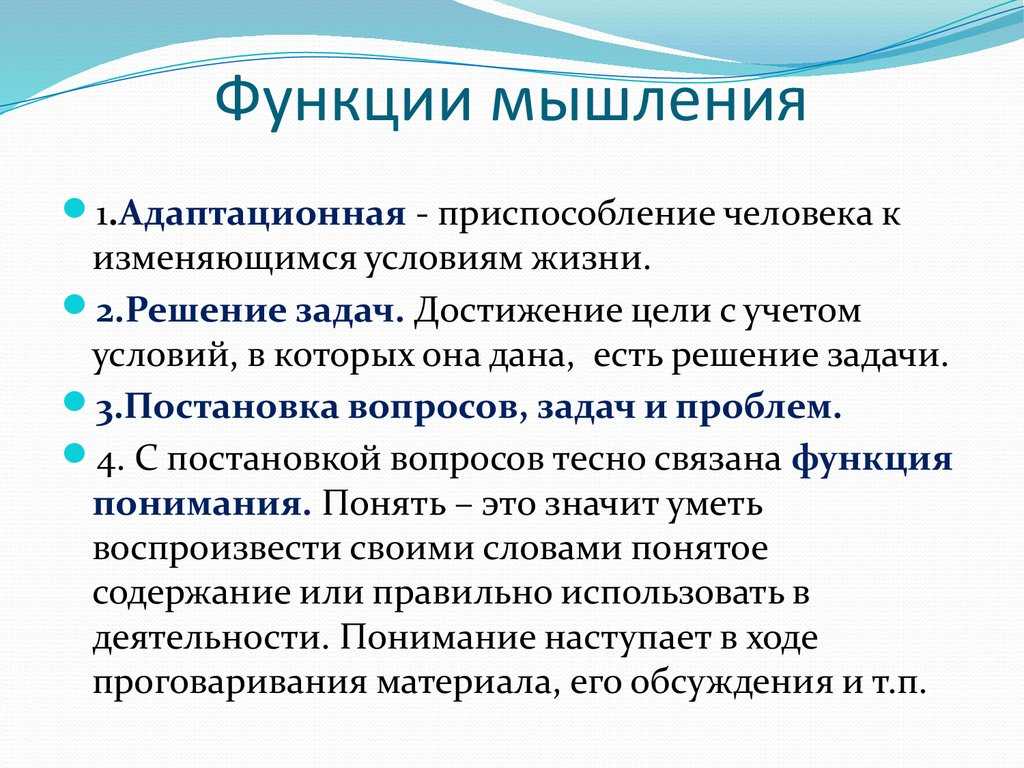

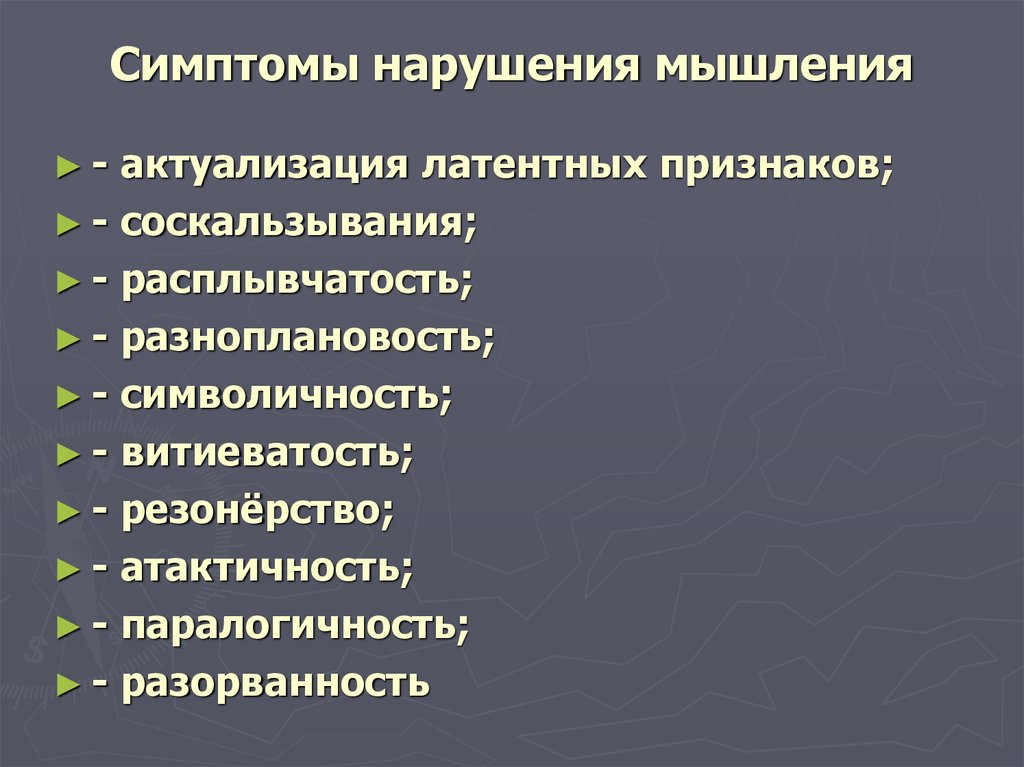

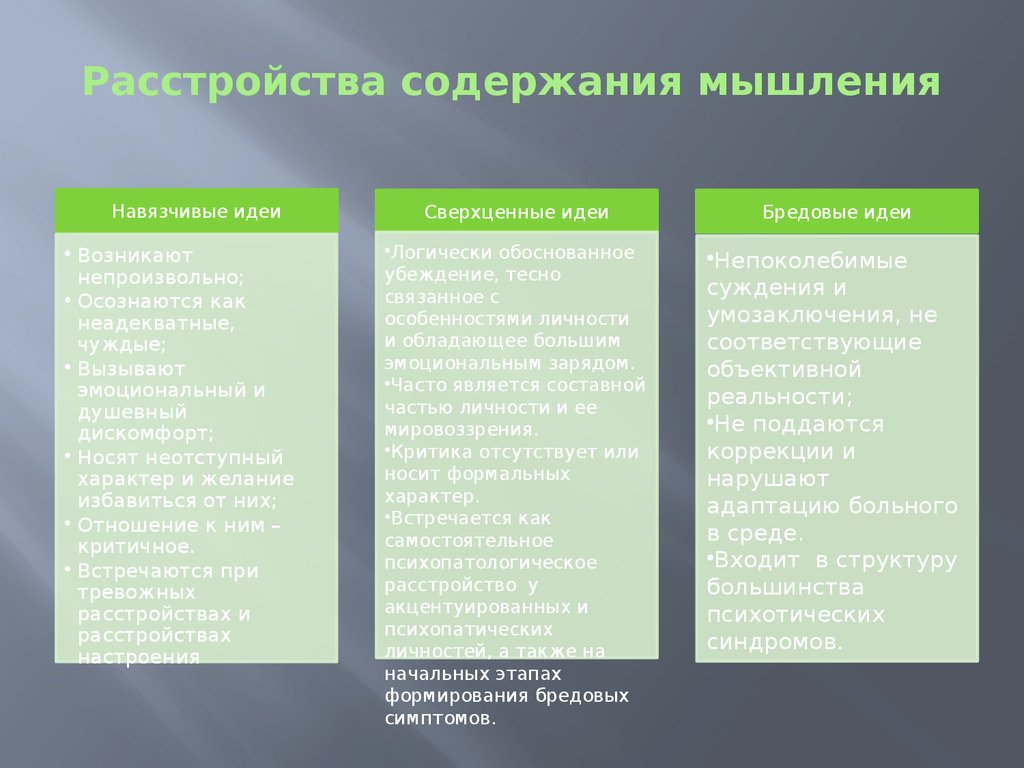

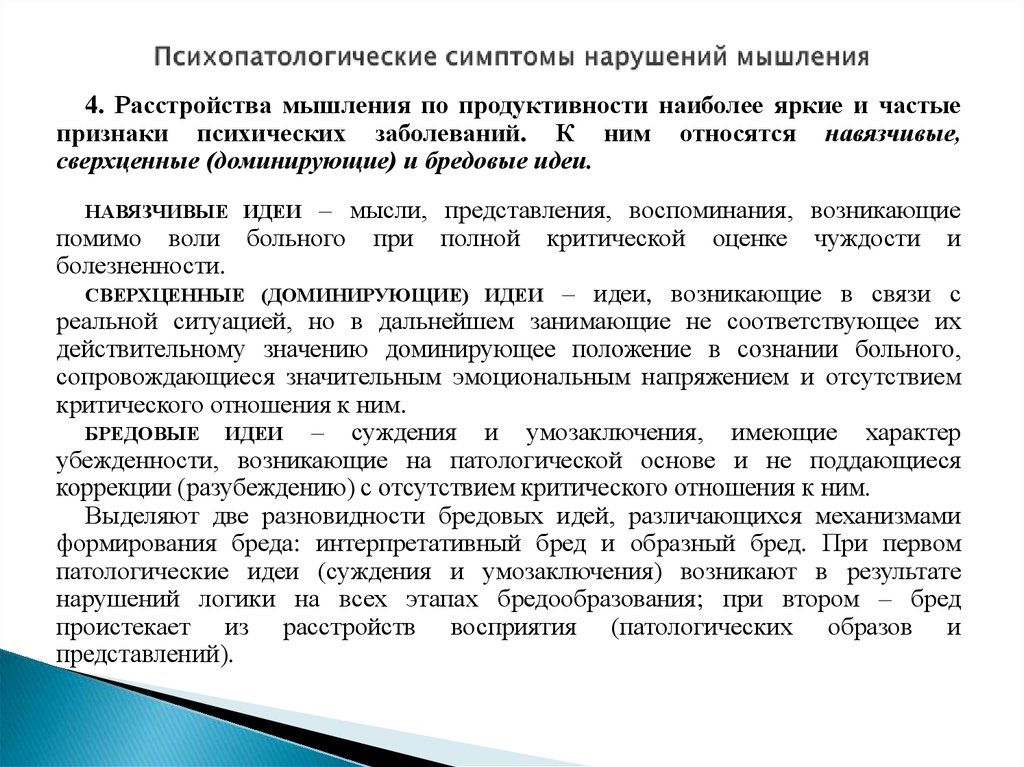

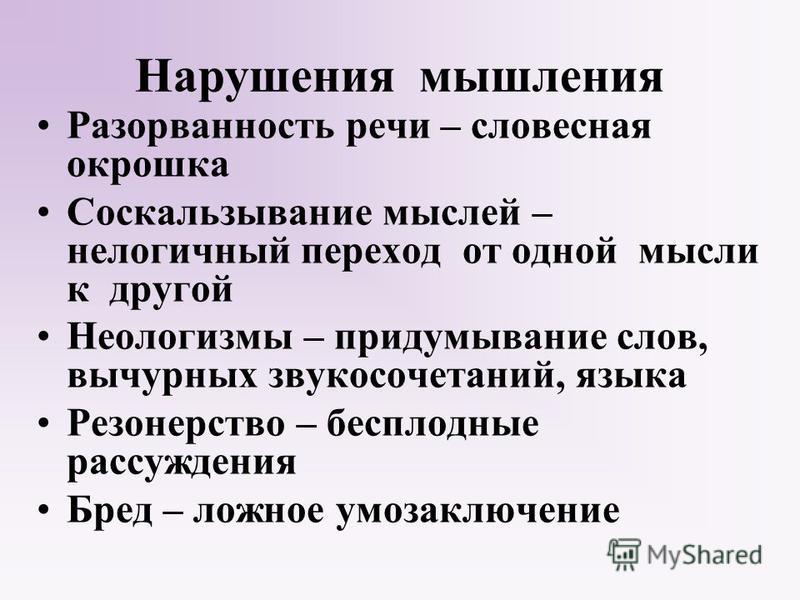

Расстройства мышления – это группа патопсихологических симптомов, объединяющих нарушения процесса опосредованного и обобщенного познания реальности, формирования суждений и умозаключений. Проявляются расстройством динамики мыслительного процесса – ускорением или замедлением ассоциаций, а также искажением его целенаправленности – разорванностью, бессвязностью, разноплановостью мыслей, обстоятельностью и резонерством. К продуктивным симптомам относятся навязчивые мысли, бред, сверхценные идеи. Специфическая диагностика выполняется при помощи патопсихологических проб. Лечение определяется основным заболеванием, включает фармакотерапию и психокоррекцию, консультирование.

Проявляются расстройством динамики мыслительного процесса – ускорением или замедлением ассоциаций, а также искажением его целенаправленности – разорванностью, бессвязностью, разноплановостью мыслей, обстоятельностью и резонерством. К продуктивным симптомам относятся навязчивые мысли, бред, сверхценные идеи. Специфическая диагностика выполняется при помощи патопсихологических проб. Лечение определяется основным заболеванием, включает фармакотерапию и психокоррекцию, консультирование.

Общие сведения

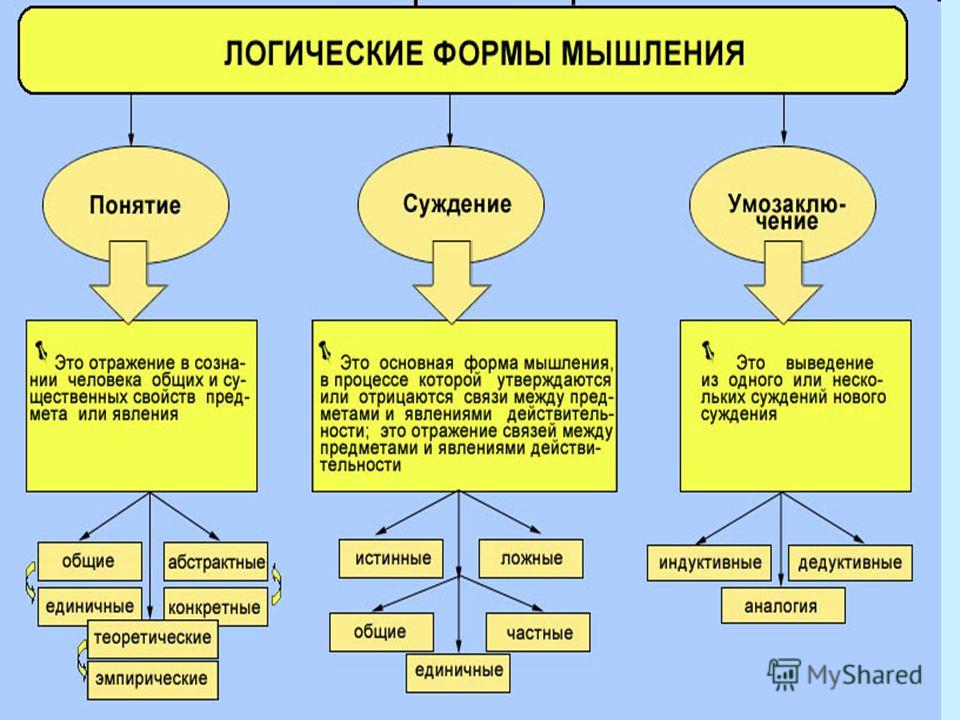

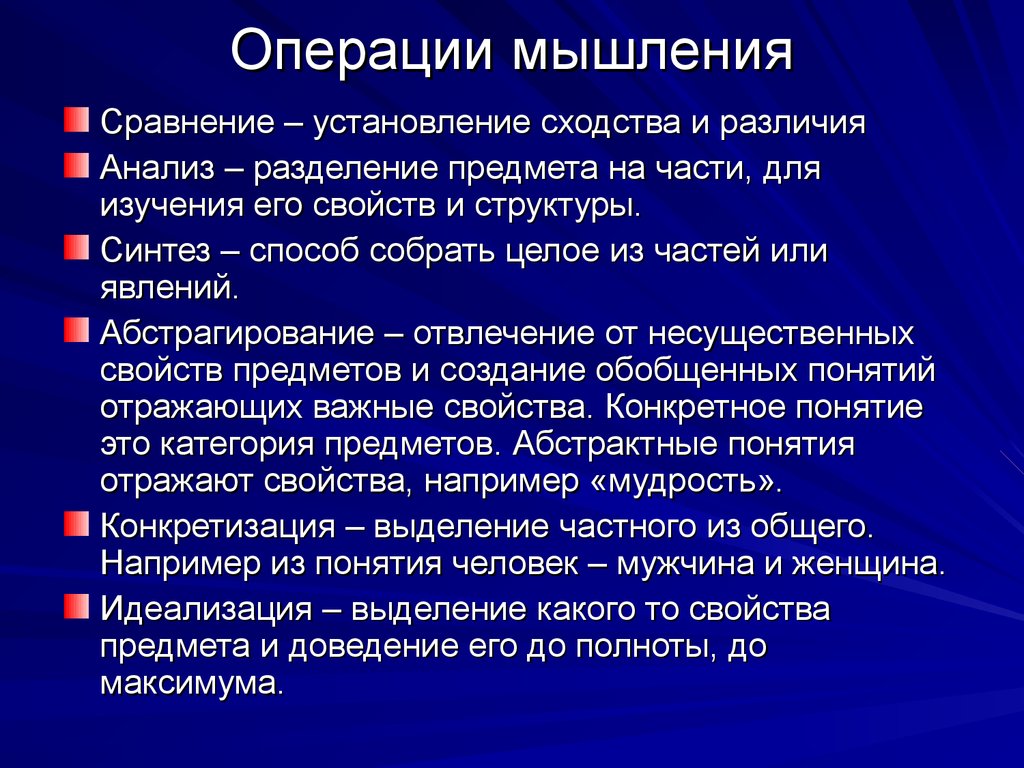

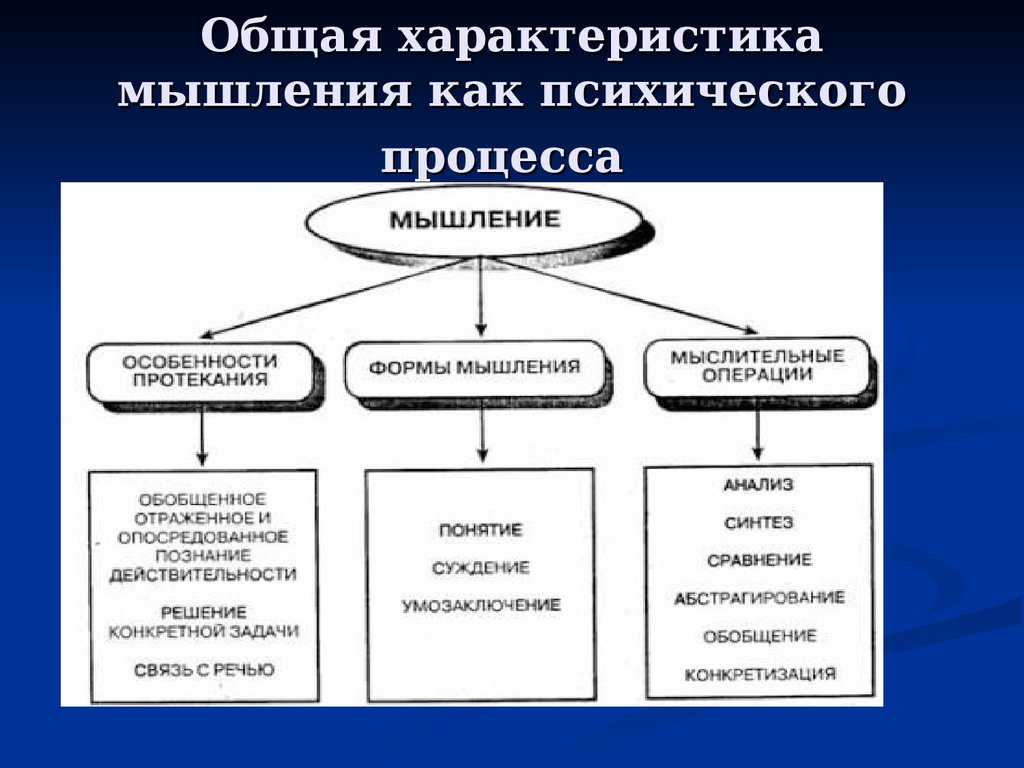

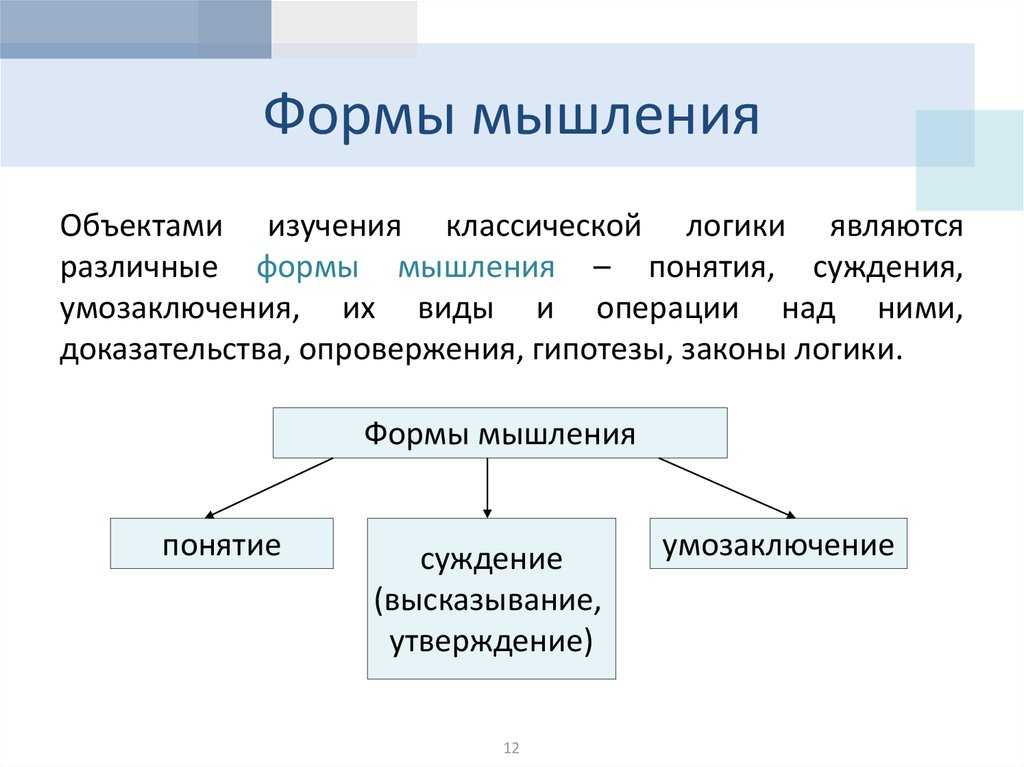

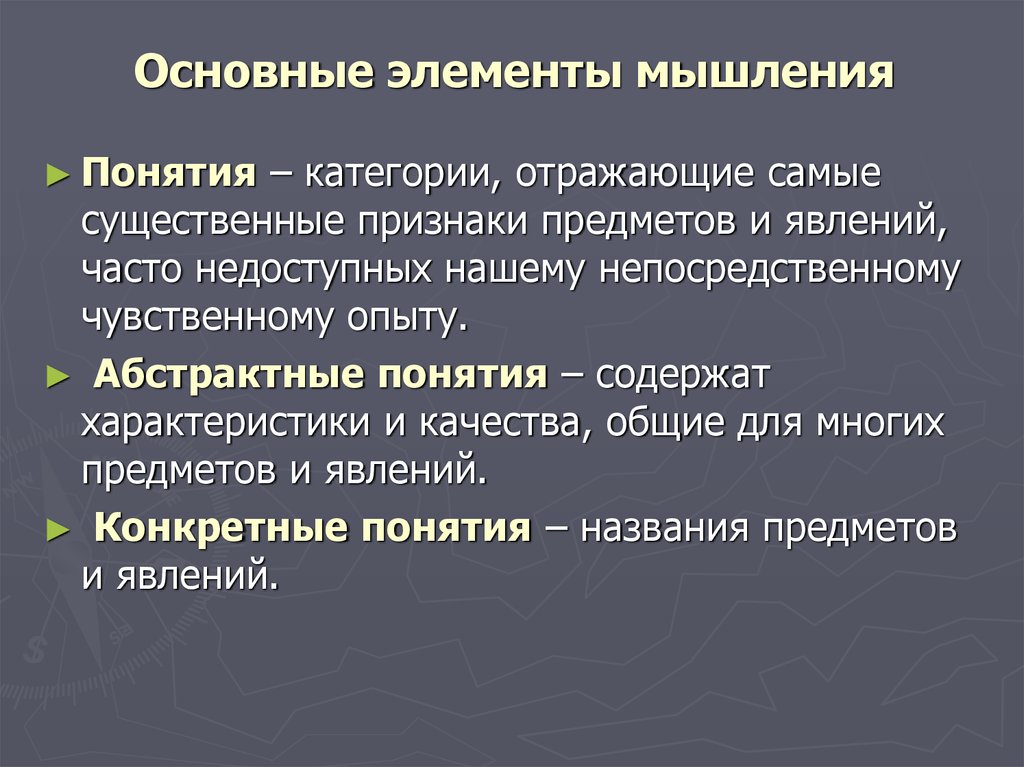

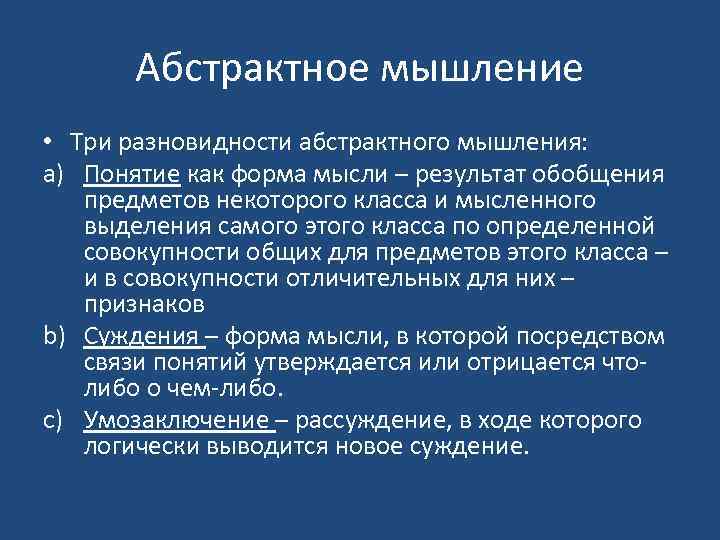

Мышление – познавательный психический процесс, реализующий опосредованный способ отражения действительности, формирующий мысль. Включает операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, конкретизации и абстрагирования. Общую этиологию мыслительных расстройств определить невозможно ввиду того, что они представлены весьма разнородной группой симптомов, различаются по степени выраженности, содержанию, влиянию на эмоциональную сферу и поведение. Преобладающее количество больных с патологией мышления имеют психиатрический и/или неврологический диагноз. Для людей с органическими поражениями ЦНС характерны количественные изменения – снижение обобщений, затруднения абстрагирования. У пациентов с эндогенными психозами часто определяются искажения в виде резонерства, разорванности.

Для людей с органическими поражениями ЦНС характерны количественные изменения – снижение обобщений, затруднения абстрагирования. У пациентов с эндогенными психозами часто определяются искажения в виде резонерства, разорванности.

Расстройства мышления

Причины

В основе относительно стойких и глубоких нарушений мыслительных и интеллектуальных процессов лежат биологические факторы – изменения нейрогуморального баланса, сосудистые, травматические и интоксикационные поражения мозгового субстрата. Основанием для обратимых легких и умеренных расстройств могут стать особенности личностного реагирования на стрессовые и психотравмирующие воздействия. К наиболее распространенным причинам относят:

- Биохимические изменения в мозге. Патологии кровообращения, интоксикации, дисметаболические болезни влияют на функционирование нервной системы. Нарушается поступление кислорода, гормонов и медиаторов, скорость и направленность нейропередачи.

- Черепно-мозговые травмы.

Мышление изменяется из-за структурных повреждений и функциональных сдвигов в головном мозге. Расстройства формируются в остром и отдаленном периоде ЧМТ.

Мышление изменяется из-за структурных повреждений и функциональных сдвигов в головном мозге. Расстройства формируются в остром и отдаленном периоде ЧМТ. - Психозы. Психотические состояния органического, инфекционного и интоксикационного происхождения нередко сопровождаются бредом, бессвязностью мыслительных функций. Для шизофрении характерно резонерство, разноплановость.

- Дегенеративные болезни ЦНС. Мышление нарушается при деменции, атрофии, старческом слабоумии, болезни Альцгеймера, болезни Пика. Часто определяется снижение уровня обобщения, сложности абстрагирования.

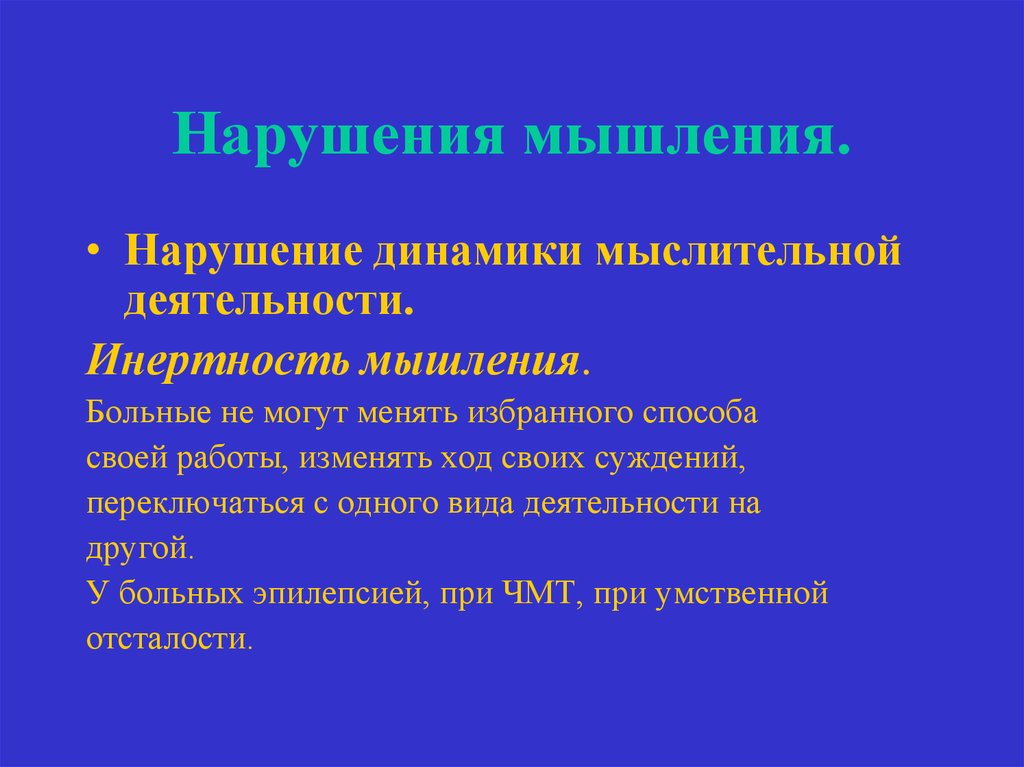

- Эпилепсия. Выраженность и характер расстройства зависят от тяжести заболевания. У большинства больных эпилепсией мышление становится инертным, обстоятельным.

- Воспаление ЦНС. Чаще всего местом локализации воспалительного процесса являются мозговые оболочки. Нарушается продукция и отток спинномозговой жидкости, повышается внутричерепное давление.

При энцефалитах поражается непосредственно мозговое вещество.

При энцефалитах поражается непосредственно мозговое вещество. - Опухоли мозга. Новообразование увеличивается в размерах, раздражающе воздействует на нервные центры, провоцирует атрофию клеток и волокон, ишемию. Выраженность патологии мышления определяется локализацией опухоли головного мозга и стадией болезни.

- Стрессы, неврозы. Сильное перенапряжение, эмоциональное потрясение, депрессия, тревога изменяют направленность и скорость мышления. Оно становится замедленным, сфокусированным на внутренних переживаниях.

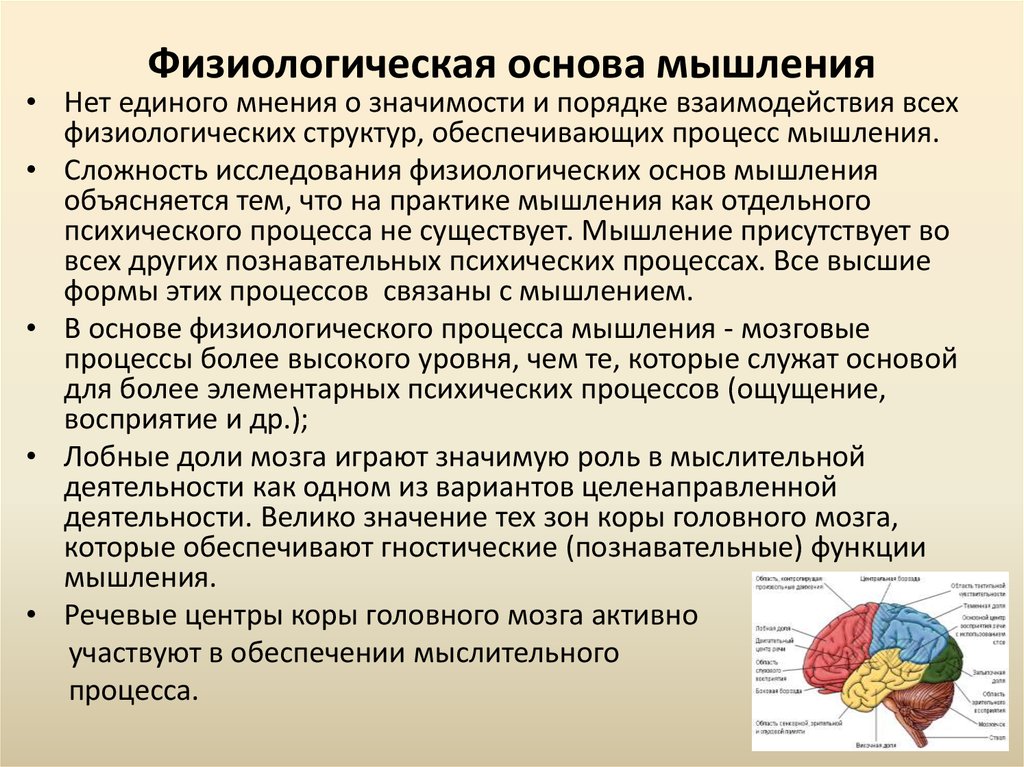

Патогенез

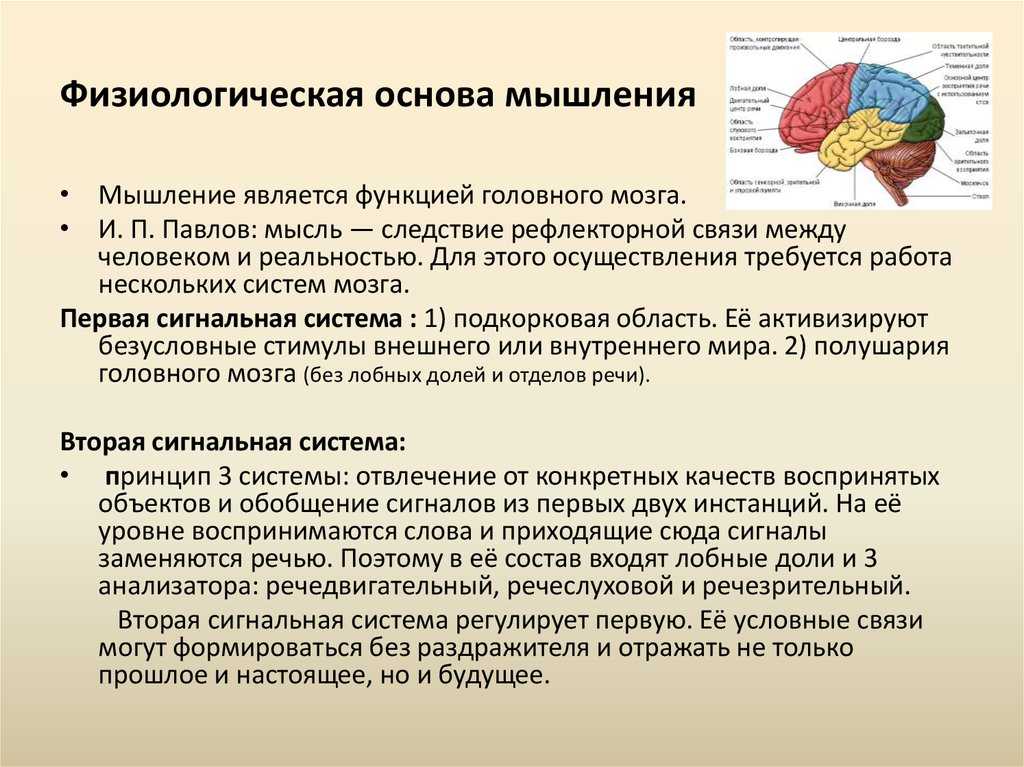

Существует несколько психофизиологических теорий организации мышления. Отечественной наукой признана модель Павлова. Согласно ей, мысль является следствием рефлекторной связи между человеком и реальностью. Для ее формирования и закрепления необходима слаженная работа нескольких систем мозга. Первую образует подкорковая область, активизируемая безусловными стимулами. Вторую – полушария мозга без лобных отделов и речевых зон. Она начинает функционировать при подключении условной связи к безусловным реакциям. Третья система включает лобные доли и речевые анализаторы. Совокупность этих структур обеспечивает отвлечение от конкретно воспринимаемой информации, обобщение сигналов от нижележащих отделов мозга. Нарушения функционирования любой из систем приводят к расстройствам мышления. Изменения динамики нередко связаны с активностью подкорковых систем, в частности ретикулярной формации. Мотивационно-волевой компонент распадается при поражении лобных долей.

Она начинает функционировать при подключении условной связи к безусловным реакциям. Третья система включает лобные доли и речевые анализаторы. Совокупность этих структур обеспечивает отвлечение от конкретно воспринимаемой информации, обобщение сигналов от нижележащих отделов мозга. Нарушения функционирования любой из систем приводят к расстройствам мышления. Изменения динамики нередко связаны с активностью подкорковых систем, в частности ретикулярной формации. Мотивационно-волевой компонент распадается при поражении лобных долей.

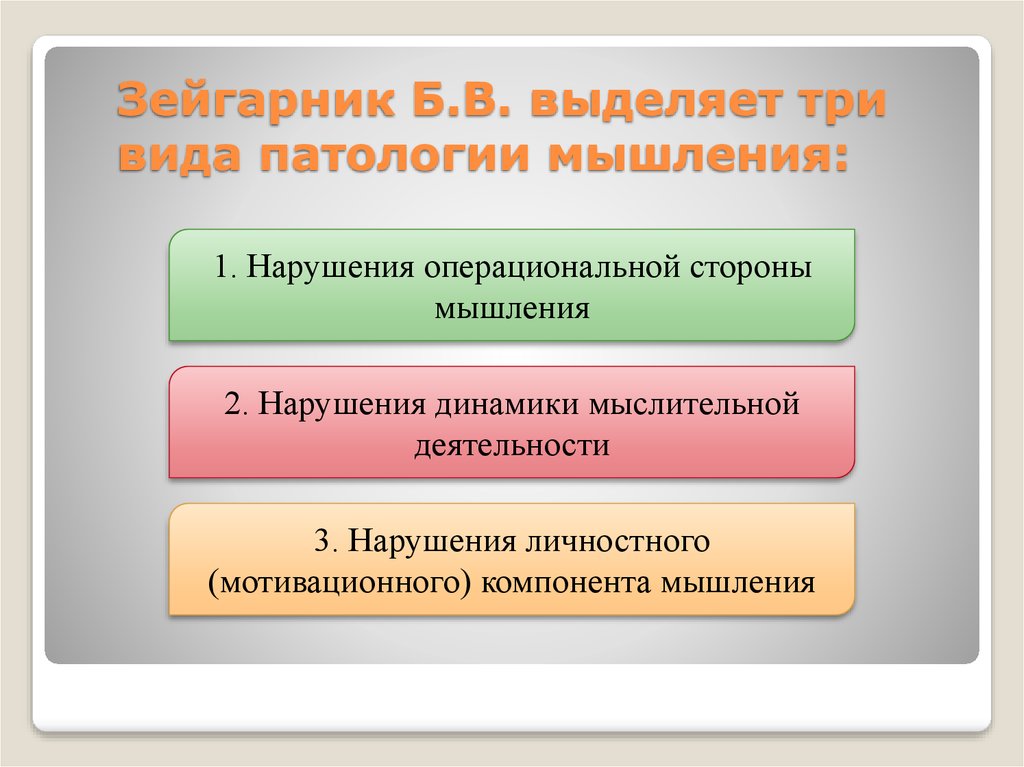

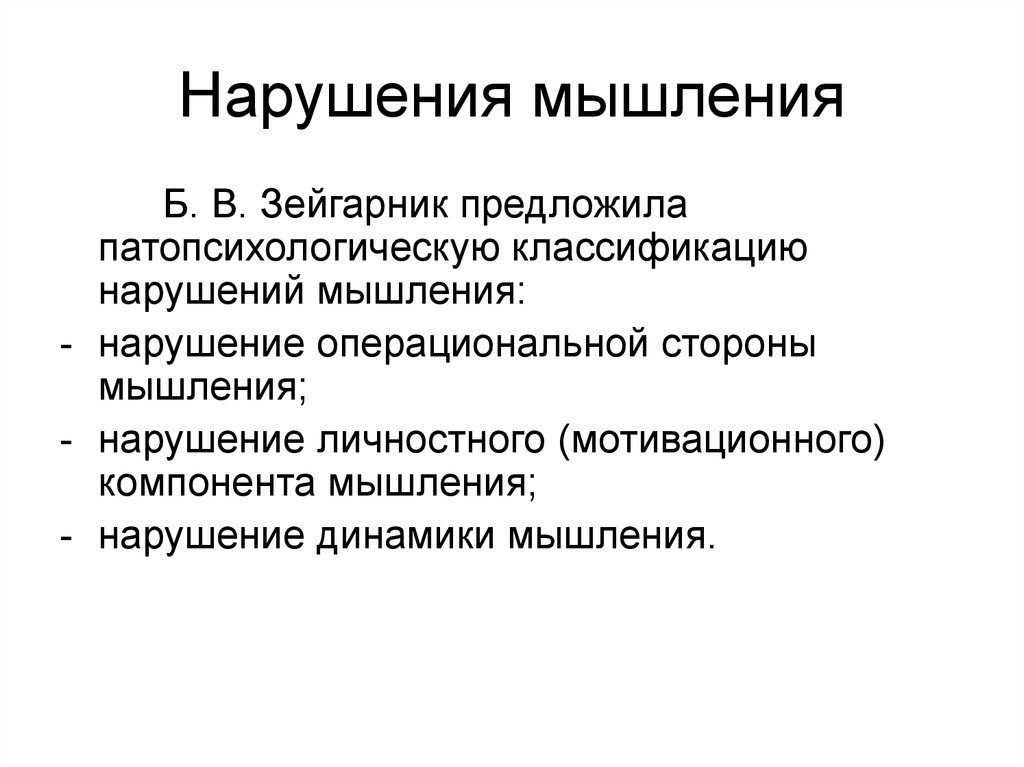

Классификация

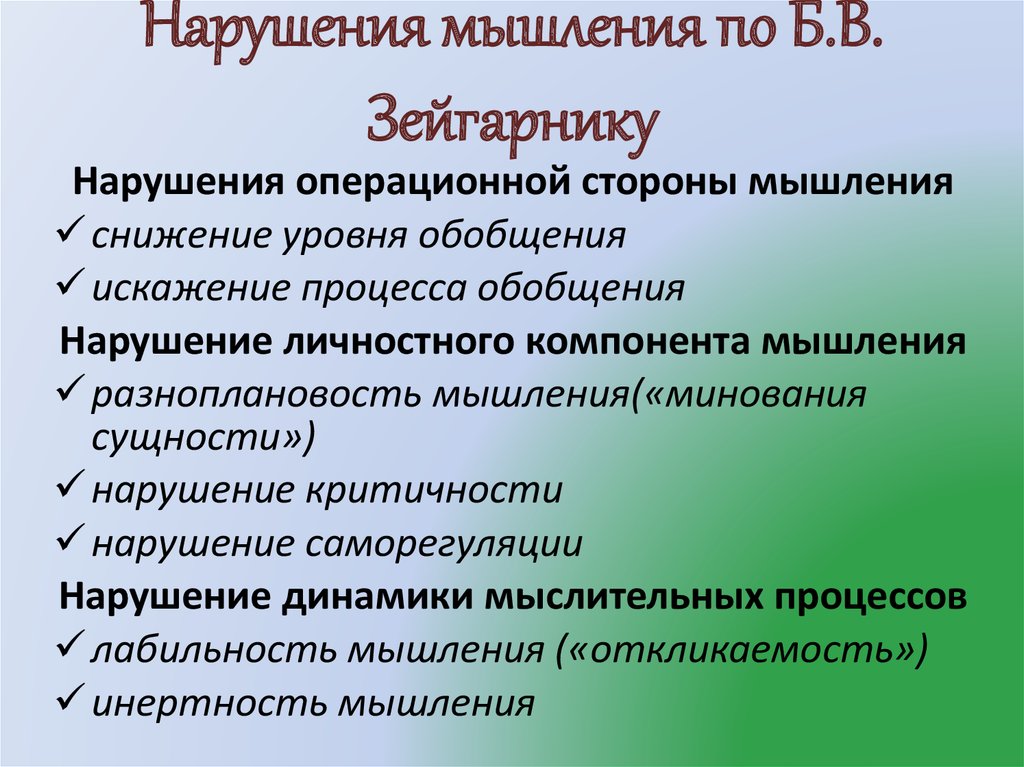

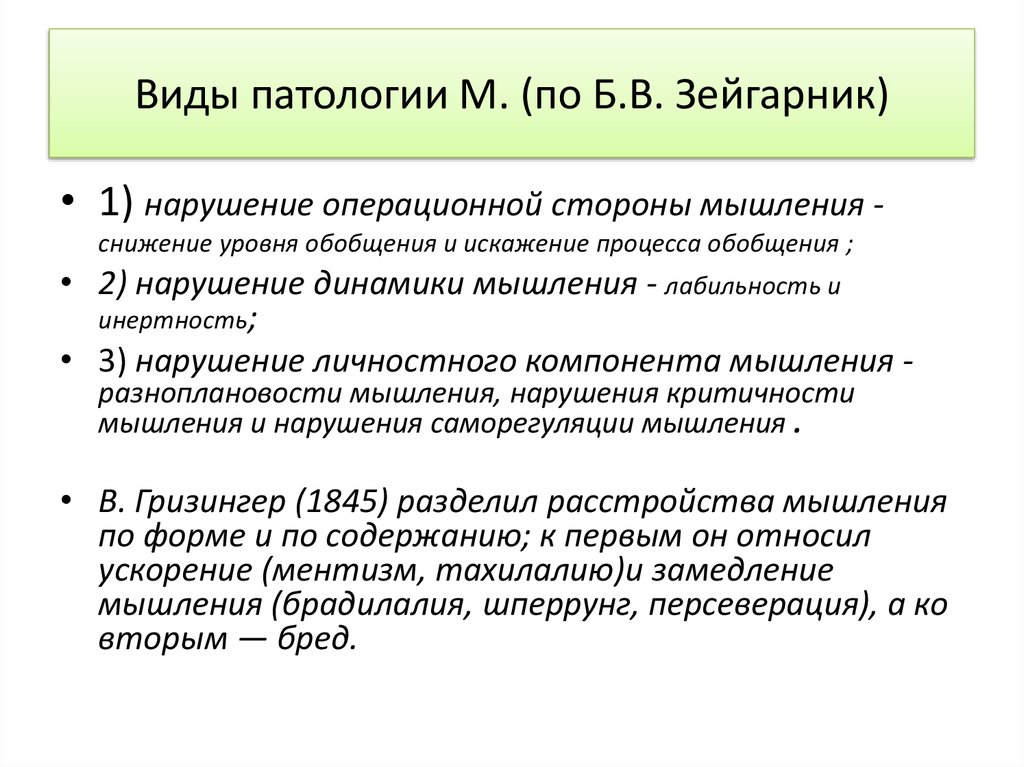

Расстройства мышления носят разнообразный характер, не ограничены единственной схемой. Систематизации подвергаются отдельные параметры нарушений, вокруг которых группируются синдромы, встречающиеся у больных психиатрического профиля. Как правило, у одного пациента определяются более или менее сложные сочетания нескольких видов изменений мышления. Согласно общей классификации выделяют три типа расстройств:

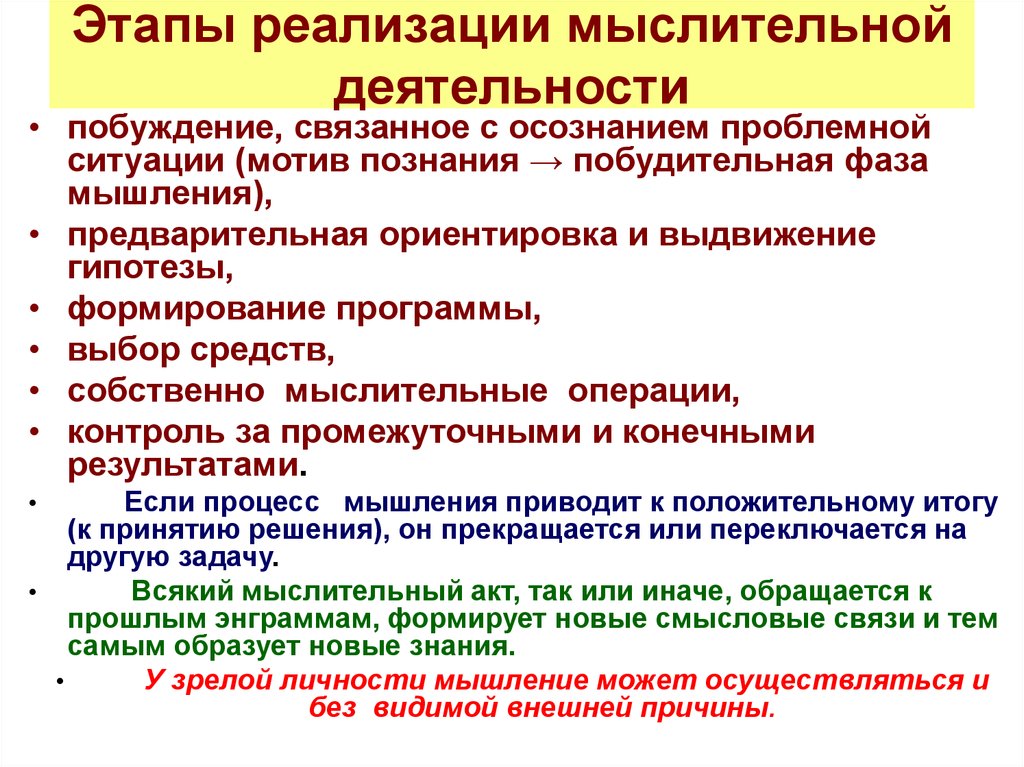

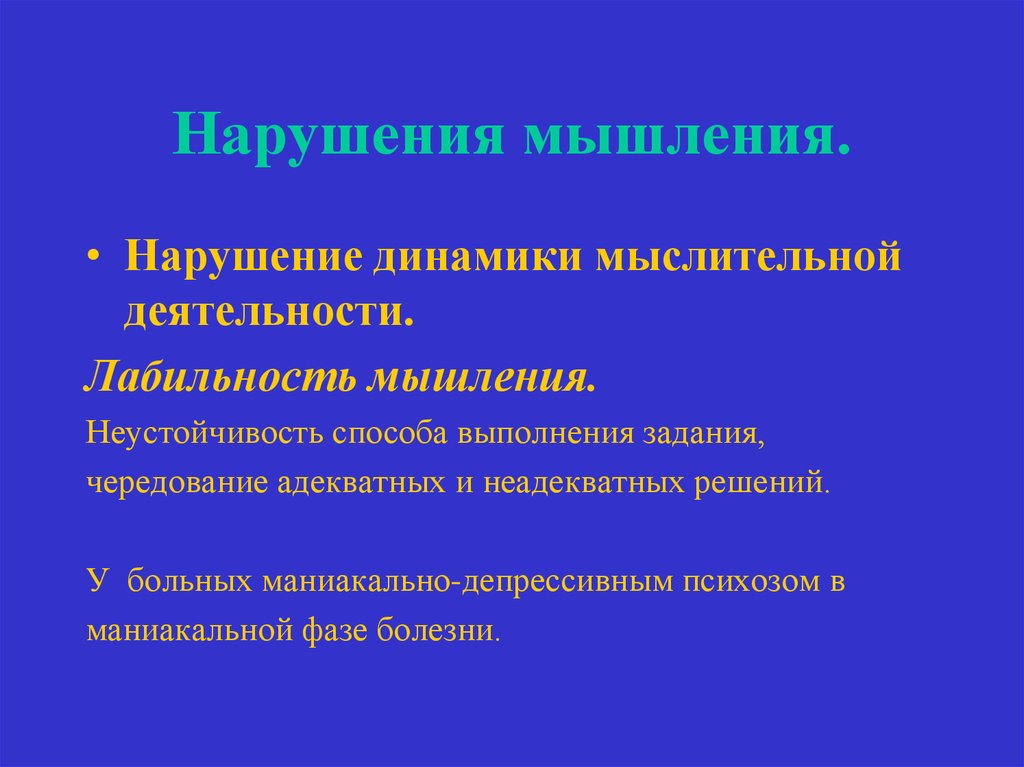

- Нарушения динамического компонента.

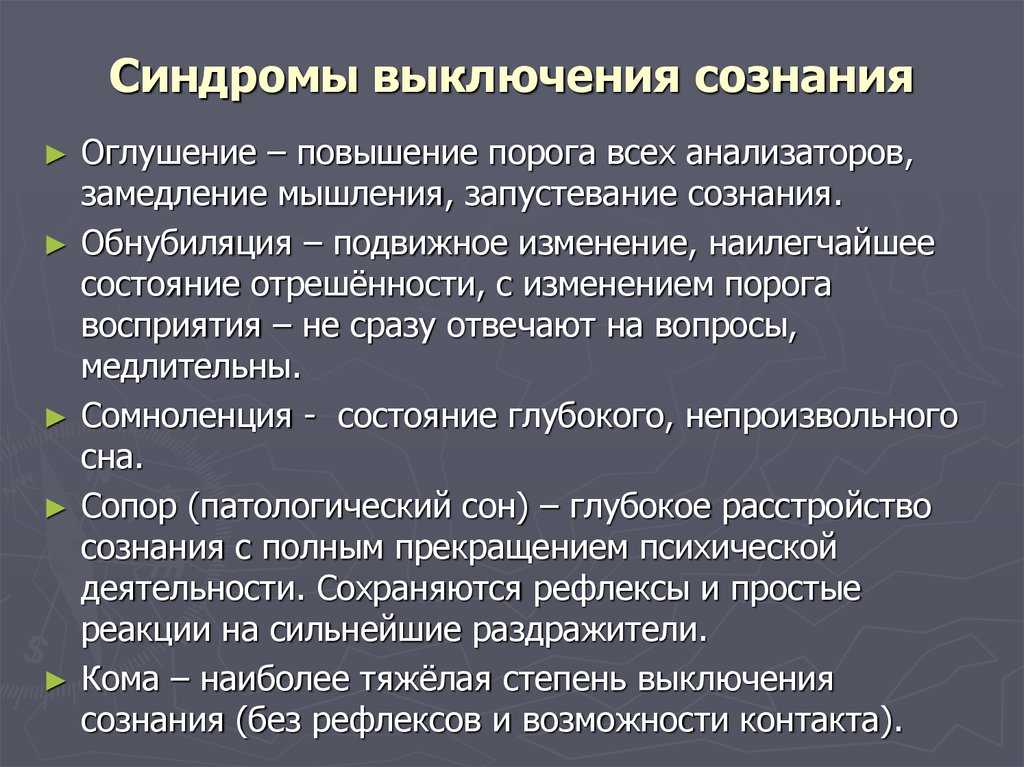

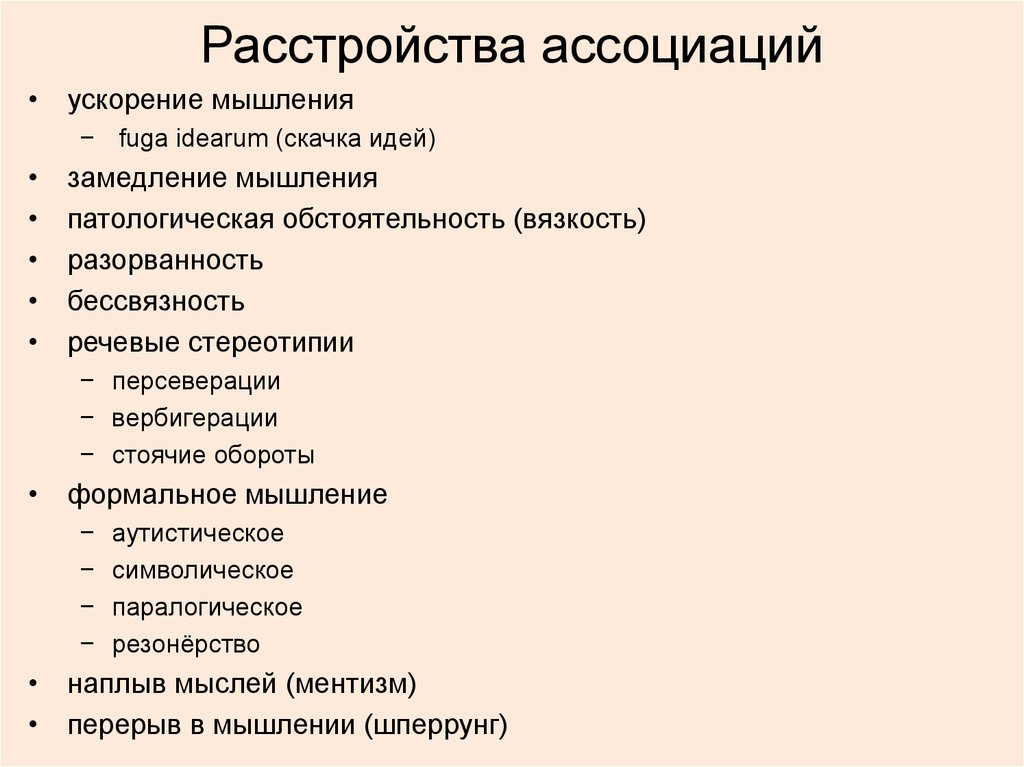

В норме образование ассоциаций происходит в равномерном и умеренном темпе. При патологиях динамика этого процесса изменяется. Различают ускорение и замедление мышления, ментизм – ускорение образования ассоциаций, происходящее приступообразно, шперрунг – внезапную полную остановку ассоциативного процесса.

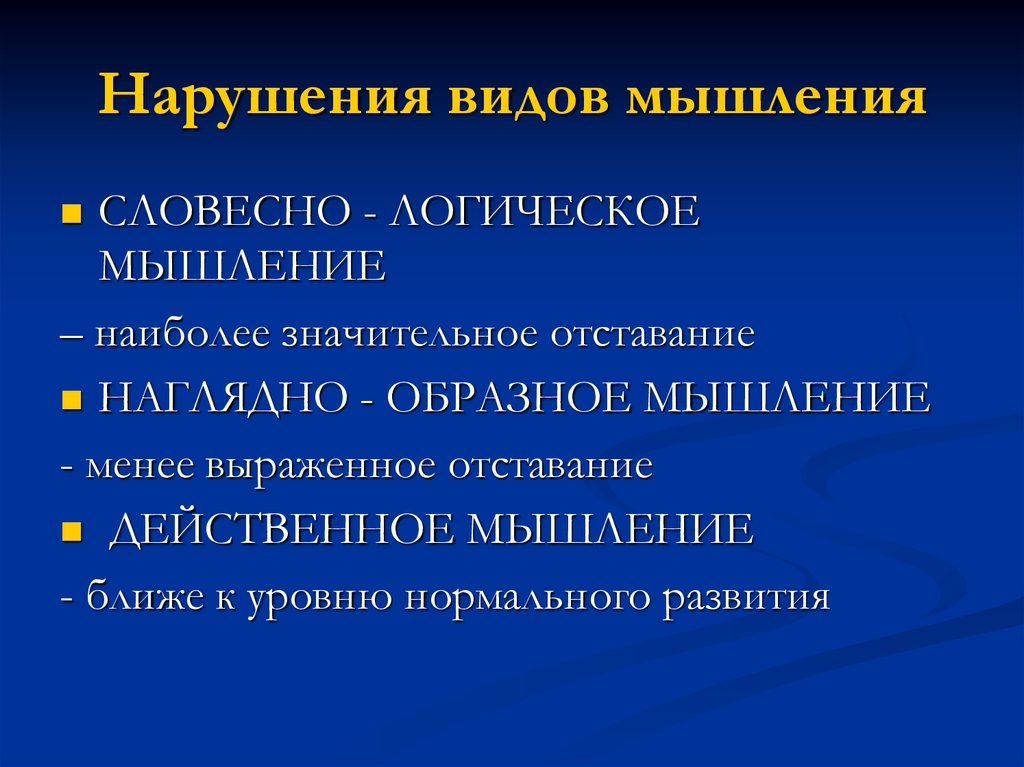

В норме образование ассоциаций происходит в равномерном и умеренном темпе. При патологиях динамика этого процесса изменяется. Различают ускорение и замедление мышления, ментизм – ускорение образования ассоциаций, происходящее приступообразно, шперрунг – внезапную полную остановку ассоциативного процесса. - Нарушения операционального компонента. Основными мыслительными операциями являются обобщение, абстрагирование, синтез и анализ. При мыслительных расстройствах выявляется снижение (невозможность использовать категории) и искажение уровней обобщения (выделение латентных, второстепенных связей, а не существенных).

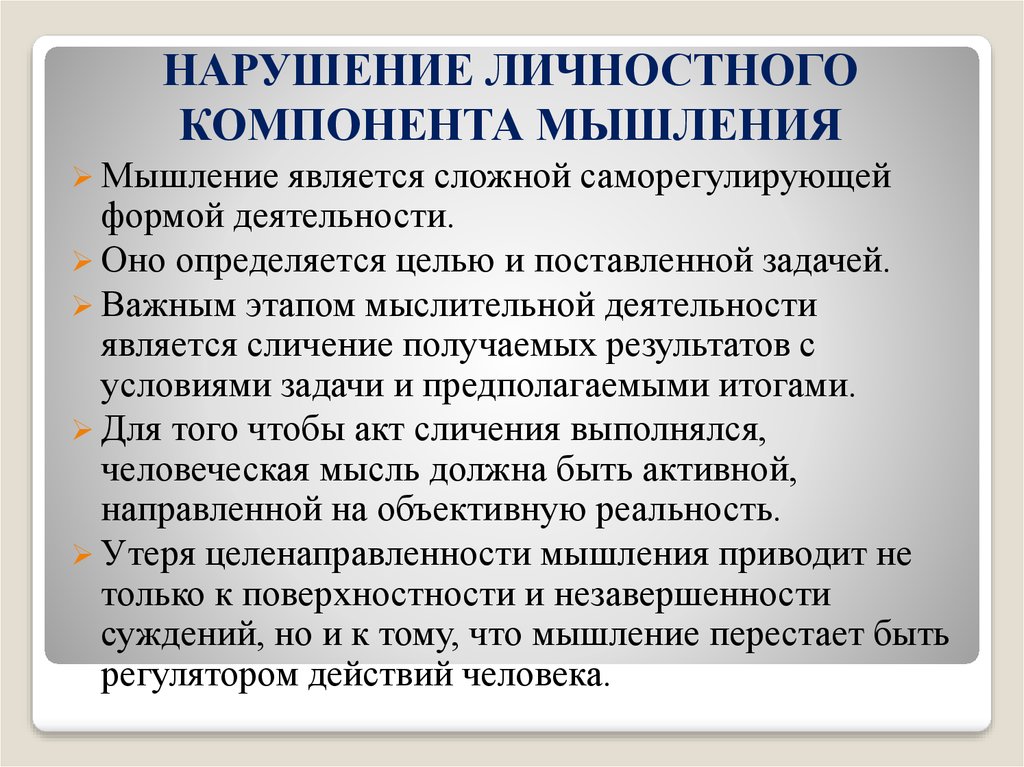

- Нарушения мотивационно-личностного компонента. К данной группе относятся расстройства, основанные на снижении саморегуляции, целеполагания, направленности, способности адекватно оценивать ситуацию, вести диалог. Включены нарушения критичности мышления, связанные с невозможностью правильного осмысления ситуации, разноплановость, резонерство, расстройства саморегуляции – расплывчатость и разорванность суждений, обстоятельность, бессвязность, паралогичность.

Симптомы расстройств мышления

Ускорение мышления характерно для состояния мании и гипомании, проявляется быстрым темпом речи, скачками идей, большинство из которых остаются невысказанными. Нарушается целенаправленность и глубина рассуждений – больные говорят быстро и много, не успевают осмыслить собственную речь. При замедленности мышления, характерной для депрессии и астении, уменьшается количество ассоциаций за единицу времени. Снижается темп речи, пациенты испытывают трудности при подборе слов, формировании предложений. Ментизм обнаруживается при шизофрении. Носит характер насильственного симптома, возникает как приступ наплыва разноплановых мыслей, не оформленных в слова. При шперрунге больные ощущают внезапную «пустоту» в голове, отсутствие каких-либо мыслей и идей.

Снижение обобщения коррелирует с общим интеллектуальным развитием. При нулевом уровне пациенты не могут выделять отдельные признаки и свойства предметов. Они воспринимают их цельно, не в состоянии проанализировать: определить назначение, функциональные особенности, принадлежность к классу. Больные с конкретным уровнем обобщения объединяют предметы по внешним и ситуационным признакам. Их мышление привязано к наглядным образам, оперирование понятиями затруднено. Например, они объединяют лопату и собаку – они «на улице», ножницы и предметы мебели – они «в доме». Выделение категории «инструменты» им недоступно. На функциональном уровне обобщения пациенты способны определить характеристики предметов, которые не отображены визуально (действия, манипуляции). Это простой уровень абстрагирования. Пример: автомобиль и трактор объединяются, так как оба «едут», но не называются общим понятием «транспорт».

Они воспринимают их цельно, не в состоянии проанализировать: определить назначение, функциональные особенности, принадлежность к классу. Больные с конкретным уровнем обобщения объединяют предметы по внешним и ситуационным признакам. Их мышление привязано к наглядным образам, оперирование понятиями затруднено. Например, они объединяют лопату и собаку – они «на улице», ножницы и предметы мебели – они «в доме». Выделение категории «инструменты» им недоступно. На функциональном уровне обобщения пациенты способны определить характеристики предметов, которые не отображены визуально (действия, манипуляции). Это простой уровень абстрагирования. Пример: автомобиль и трактор объединяются, так как оба «едут», но не называются общим понятием «транспорт».

При изменении плавности и связности мышления наблюдается аморфность суждений. Она проявляется наличием логической связности частей предложения и отдельных предложений между собой, но утратой общего смысла повествования. В беседе создается впечатление, что больные «плывут», затрудняются выразить ключевую мысль. При резонерстве пациенты долго и бесплодно рассуждают по поводу темы разговора, не делают выводов и не отвечают на поставленные вопросы. Тематические соскальзывания – внезапное изменение темы, отсутствие логической взаимосвязи между предыдущим и следующим предложением. При таком симптоме возможна паралогичность мышления – искаженная логика, понятная только больному.

При резонерстве пациенты долго и бесплодно рассуждают по поводу темы разговора, не делают выводов и не отвечают на поставленные вопросы. Тематические соскальзывания – внезапное изменение темы, отсутствие логической взаимосвязи между предыдущим и следующим предложением. При таком симптоме возможна паралогичность мышления – искаженная логика, понятная только больному.

Обстоятельность характеризуется чрезмерным «застреванием» на деталях, вязкостью и тугоподвижностью ассоциаций. Пациенты углубляются в собственные рассуждения, фиксируются на малозначимых подробностях. Инкогерентное мышление – отсутствие связей между словами в предложении, а вергиберации – нарушение связности между слогами. Оба расстройства свойственны тяжелым формам шизофрении. Персеверации и речевые стереотипии – повторы отдельных слов, фраз и предложений. Наблюдаются при органических заболеваниях, тяжелых эндогенных патологиях.

По содержанию мышление подразделяется на аффективное, эгоцентрическое, параноидное, обсессивное и сверхценное. У людей с аффективной формой мышления преобладают эмоционально окрашенные представления, быстрая и непроизвольная изменяемость процесса при воздействии внешних стимулов (значимых и несущественных). При эгоцентрическом мышлении больные фиксированы на идеальности собственной личности, нужности и ненужности, полезности и вреда всего происходящего.

У людей с аффективной формой мышления преобладают эмоционально окрашенные представления, быстрая и непроизвольная изменяемость процесса при воздействии внешних стимулов (значимых и несущественных). При эгоцентрическом мышлении больные фиксированы на идеальности собственной личности, нужности и ненужности, полезности и вреда всего происходящего.

Параноидное мышление представлено бредовыми идеями. Бред – ошибочное умозаключение, формирующееся на патологической основе – измененной логике или аффективных переживаниях. Распространен бред отношения, преследования, величия, ревности, виновности, ипохондрический и эротический бред. У детей параноидная форма мыслительных процессов представлена бредоподобными фантазиями и патологическими страхами (нереальные миры, причудливые создания, боязнь угла комнаты). Сверхценное мышление ориентировано на ведущие личностные тенденции, изменяет направленность жизни больного – идеи организации революции, изобретения вечного двигателя. При обсессивном мышлении возникают стереотипно повторяющиеся мысли, воспоминания, страхи, ритуалы. Они непроизвольны и осознаваемы.

Они непроизвольны и осознаваемы.

Осложнения

При тяжелых расстройствах мышления пациенты утрачивают способность правильно оценивать окружающую ситуацию, адекватно реагировать на происходящие события, организовывать и контролировать поведение. Становится невозможной продуктивная бытовая и профессиональная деятельность, наступает социальная дезадаптация. Больные нуждаются в постоянном наблюдении и уходе со стороны. Депрессивная направленность мышления, а также ярко выраженные формы бреда могут привести к формированию суицидального поведения, нанесению вреда окружающим.

Диагностика

При расстройствах мышления проводится комплексное обследование, включающее сбор анамнеза врачом-психиатром, психологическое тестирование, осмотр невролога. Дополнительно могут быть назначены инструментальные процедуры – ЭЭГ, МРТ головного мозга, УЗИ сосудов головного мозга. Первичную информацию о симптомах психиатр получает клиническим методом. В ходе беседы и наблюдения он оценивает адекватность реакций больного, способность поддерживать продуктивный контакт, целенаправленность, стройность речи.

- Классификация. Тест направлен на определение способности мыслить категориями, выявляет недостаточность обобщения. В зависимости от того, какие группы предметов образует пациент, определяется нулевой, конкретный, функциональный или категориальный уровень, наличие искажений.

- Исключение. Используется словесный и предметный вариант методики. Результат позволяет обнаружить способность к обобщению, склонность к актуализации латентных и второстепенных признаков (искажение).

- Создание аналогий. Применяется тест «Простые аналогии» и «Сложные аналогии». Оценивается способность выстраивать последовательность суждений, устанавливать логические связи и отношения между понятиями. Результаты могут указывать на тенденцию к резонерству, инертности.

- Сравнение и исключение понятий. Для выполнения задания пациенту необходимо проанализировать признаки предметов и явлений, дифференцировать основные признаки от второстепенных, выделить категории.

По результатам определяется сложность обобщения, обстоятельность, резонерство.

По результатам определяется сложность обобщения, обстоятельность, резонерство. - Интерпретация метафор и пословиц. Испытуемому предлагается пояснить переносный смысл фраз. Методика нацелена на диагностику способности к абстрагированию, склонности к паралогии, резонерским высказываниям.

- Пиктограммы. Исследуются образы, нарисованные пациентом для запоминания слов. Отмечается их эмоциональная окрашенность, абстрактность и конкретность, детализация, схематичность, логичность и адекватность связи со стимулом.

- Ассоциации. Используется проба на называние 50 слов, парные ассоциации. Результат указывает на темп мыслительной деятельности, обстоятельность, инертность, персеверации.

Лечение расстройств мышления

Терапия лиц с нарушениями мышления определяется характером основного заболевания. Лечебные мероприятия проводятся психиатром и неврологом, коррекционная и реабилитационная работа – клиническим психологом, социальным работником. При комплексном подходе помощь пациенту оказывается следующими методами:

При комплексном подходе помощь пациенту оказывается следующими методами:

- Фармакотерапия. Схема лечения составляется индивидуально, выбор препаратов определяется ведущим заболеванием. При психотической симптоматике, в том числе при бреде, психомоторном возбуждении назначаются нейролептики. При нарушениях мозгового кровообращения, последствиях травм и интоксикаций используются ноотропы, сосудистые препараты. Людям с эпилепсией показаны противосудорожные средства.

- Психокоррекция. Занятия с психологом ориентированы на восстановление утраченных функций мышления. Применяются когнитивные тренинги, упражнения, требующие анализа ситуаций, сравнения объектов, установления логических последовательностей. Коррекционная работа осуществляется курсами, индивидуально или в группе.

- Семейное консультирование. Проводится несколько бесед с близкими родственниками пациента. Психолог или врач рассказывает о механизмах происхождения заболевания, особенностях течения.

Дает рекомендации по организации отдыха и труда больного, включению его в домашнюю работу, возвращению к профессиональной деятельности.

Дает рекомендации по организации отдыха и труда больного, включению его в домашнюю работу, возвращению к профессиональной деятельности.

Прогноз и профилактика

Эффективность лечения нарушений мышления, прогноз выздоровления зависят от характера течения основной болезни. Благоприятный исход наиболее вероятен при невротических расстройствах, стрессовых реакциях. Профилактика заключается в своевременной диагностике неврологических и психических патологий, подборе адекватного лечения и выполнении всех назначений врача. Пациентам из групп риска – пожилым людям, больным с сосудистыми заболеваниями, эпилепсией, лицам, имеющим наследственную отягощенность по психическим расстройствам – необходимо проходить профилактические обследования.

ФГБНУ НЦПЗ. ‹‹Патология психической деятельности при шизофрении: мотивация, общение, познание››

Трудность раскрытия природы психических заболеваний обусловлена прежде всего чрезвычайной сложностью и опосредованностью связи между основными клиническими (психопатологическими) проявлениями болезней и их биологической сущностью.

Опосредованность связи между клиническими проявлениями и биологической сущностью болезней диктует усиливающуюся во всем мире тенденцию к мультидисциплинарному изучению их, выражающую объективную необходимость «тащить» всю цепь, опосредующую эту связь. Поскольку клинические проявления представляют собой результативное выражение скрытых за ними нарушений сложных мозговых процессов, только на основании анализа этих проявлений нельзя раскрыть характер лежащих в их основе нарушений мозговой деятельности. Поэтому изучению подлежат процессы на всех уровнях сложности, исследуемые при помощи методов соответствующих наук: психологии, нейрофизиологии, биохимии, биофизики, генетики и т.

Наиболее ответственным в этой цепи является переход от клинических проявлений к их биологическим механизмам через изучение закономерностей нарушения психических процессов и свойств личности, что довольно долго с легкой руки эпигонов учения о высшей нервной деятельности у нас недооценивалось. Это нанесло серьезный урон отечественной психиатрии и медицине в целом.

Если психопатологические данные выявляют закономерности проявлений нарушенных психических процессов [136], то экспериментально-психологические исследования должны дать ответ на вопрос: как нарушены

Целесообразность, обоснованность исследования тех или иных конкретных видов психической деятельности определяются особенностями изучаемой болезни, известными психопатологическими данными о ней.

Рассматривая проблему нарушений психической деятельности при шизофрении, мы имеем в виду не все возможные и наблюдающиеся в течение болезни виды ее патологии, а те изменения, проявления которых отражаются в так называемых негативных изменениях, негативных симптомах болезни, относящихся к стойким, малообратимым изменениям личности, характерным для шизофрении. Сюда не относятся все те разнообразные нарушения мышления и восприятия, которые, развиваясь довольно быстро, характеризуясь динамичностью и, как правило, обратимостью (спонтанно или под влиянием терапии), возникают в связи с остротой состояния больных и наблюдаются в картине различных синдромов — кататонических, галлюцинаторно-параноидных, парафренных и т. д. Речь идет о тех изменениях психических процессов, психопатологические проявления которых, характеризуясь стойкостью (стабильностью или прогредиентностью) и входя в структуру различных синдромов, могут наблюдаться с самого начала болезни (даже до манифестных ее проявлений). Наиболее отчетливо выступают вне острых состояний, при непрерывном вялом течении процесса или в ремиссиях.

Наиболее отчетливо выступают вне острых состояний, при непрерывном вялом течении процесса или в ремиссиях.

Одной из наиболее старых (но не устаревающих) проблем, обусловливающих значимость экспериментально-психологического исследования закономерностей изменения познавательных процессов, является проблема своеобразия негативных психопатологических проявлений мышления и восприятия при шизофрении. Тем общим, что объединяет большинство клиницистов, независимо от их взглядов на природу, сущность и течение шизофрении, является подчеркивание необычности, причудливости расстройств мышления при шизофрении, невозможность приложить к ним известную «мерку» слабоумия, которое встречается при других психических заболеваниях, в частности при органических поражениях мозга.

По мнению многих авторов, в отличие от патологии мышления при органических поражениях центральной нервной системы, когда одновременно нарушаются способности и операции воспроизведения, внимания, синтеза, абстрагирования и т. д., при шизофрении больные, иногда даже с грубым дефектом, могут неплохо выполнять некоторые виды довольно сложной мыслительной деятельности (счетные операции, решение конструктивно-пространственных задач, игра в шахматы и т. п.), демонстрируя при этом неплохую способность концентрации внимания и воспроизведения ранее усвоенного материала.

д., при шизофрении больные, иногда даже с грубым дефектом, могут неплохо выполнять некоторые виды довольно сложной мыслительной деятельности (счетные операции, решение конструктивно-пространственных задач, игра в шахматы и т. п.), демонстрируя при этом неплохую способность концентрации внимания и воспроизведения ранее усвоенного материала.

Эти клинические данные, «е давая сами по себе возможности понять характер нарушенного протекания процессов мышления, постоянно стимулировали и стимулируют исследователей к раскрытию сущности изменений познавательных процессов. И дело не только в субъективном желании и потребности понять этот странный. клубок особенностей, это парадоксальное сочетание, необъяснимое с точки зрения «нормальной психики» и не имеющее аналогий среди других известных видов ее патологии. Необходимость исследования закономерностей измененного протекания познавательных процессов, лежащих за этими проявлениями, диктуется более глубокими мотивами, связанными с положением о том, что эти изменения выражают то «особенное», то своеобразие патологии мозговой деятельности, которым, в частности, эта болезнь отличается от других психических заболеваний.

Другой мотив, определяющий интерес и объективную значимость изучения особенностей психической деятельности при шизофрении, связанных с негативными психопатологическими ее проявлениями, обусловлен значением самих этих проявлений (стойких, необратимых изменений личности) в общей клинической картине болезни. При всех успехах психиатрии «течения», при основополагающей роли критерия динамики (смены) синдромов, используемого для обнаружения стереотипов развития болезни (форм течения), психопатологическая характеристика негативных изменений психики три шизофрении остается на сегодня одним из клинических критериев, цементирующих понятие шизофрении и отграничивающих ее от других психических заболеваний.

Едва ли надо раскрывать значение выявления механизмов, углубления наших знаний о сути тех психопатологических проявлений, которые, являясь столь типичными, служат как объединению понятия шизофрении, так и отграничению его от других нозологических категорий.

Несмотря на то что еще со времен Е. Блейлера [172] расстройства мышления рассматривались как основной, первичный симптом шизофрении, на основе которого формировались вторичные симптомы заболевания, многие авторы, в том числе и сам Е. Блейлер, при анализе этой патологии выходили за рамки изучения собственно познавательных процессов. Так, М. О. Гуревич и М. Я. Серейский [40] полагали, что у больных шизофренией нарушается мышление при сохранности «предпосылок интеллекта», страдают не столько интеллектуальные способности, сколько умение пользоваться ими. При этом они исходили из принятого в функциональной психологии противопоставления интеллекта как совокупности изолированных способностей и мышления, сущность которого заключаются в специальной «интерпсихической активности», интегрирующей и регулирующей интеллектуальные функции. И. Берце [170], X. Груле [189] говорили о потенциальной сохранности интеллекта при шизофрении и снижении активности мышления как следствии снижения общей психической активности.

Блейлера [172] расстройства мышления рассматривались как основной, первичный симптом шизофрении, на основе которого формировались вторичные симптомы заболевания, многие авторы, в том числе и сам Е. Блейлер, при анализе этой патологии выходили за рамки изучения собственно познавательных процессов. Так, М. О. Гуревич и М. Я. Серейский [40] полагали, что у больных шизофренией нарушается мышление при сохранности «предпосылок интеллекта», страдают не столько интеллектуальные способности, сколько умение пользоваться ими. При этом они исходили из принятого в функциональной психологии противопоставления интеллекта как совокупности изолированных способностей и мышления, сущность которого заключаются в специальной «интерпсихической активности», интегрирующей и регулирующей интеллектуальные функции. И. Берце [170], X. Груле [189] говорили о потенциальной сохранности интеллекта при шизофрении и снижении активности мышления как следствии снижения общей психической активности.

Факты, свидетельствующие о сохранности памяти у больных шизофренией при своеобразном изменении мышления, послужили основой для предположения ряда авторов о разобщении, отсутствии согласованности актуального мышления у этих больных с опытом прошлого. Причина такого разобщения усматривалась каждый раз в соответствии с общепсихологической теорией, которую разделял тот или иной исследователь.

Причина такого разобщения усматривалась каждый раз в соответствии с общепсихологической теорией, которую разделял тот или иной исследователь.

Так, Е. Блейлер [15] считал, что отрыв мышления от опыта у больных шизофренией является следствием разрыхления ассоциаций, и это ведет к установлению ложных, не соответствующих опыту связей. Результатом такого «отрыва» является также и то, что эти больные лучше, чем здоровые, воспринимают отклонения от обычного и могут проводить идеи, которые здоровым представляются немыслимыми. Е. Блейлер высказал предположение, что такие черты шизофренического мышления, как склонность к новому, необычный ход мышления, свобода от традиций при отсутствии грубого разрыва ассоциаций, должны благоприятствовать продуктивности в области искусства.

Другие авторы [169—171; 189] пытались объяснить разобщение мышления больных шизофренией с опытом прошлого, исходя из противопоставления продуктивного и репродуктивного мышления. Они говорили о нарушении продуктивного мышления у больных шизофренией при сохранной репродуктивной деятельности. «Разобщение мыслительного задания с опытом прошлого» является следствием «гипотонии сознания» [170]. Это снижение ведет в конце концов от «активной продукции к голой репродукции… Вместо мыслящей переработки содержания опыта выступает слепая игра форм мышления». По Берингеру, суждения больных шизофренией каждый раз строятся заново вне обычного материала мышления, задача не решается в плане имеющегося опыта и знаний. Причину такого разобщения автор видит в недостаточности «интенциональной дуги».

«Разобщение мыслительного задания с опытом прошлого» является следствием «гипотонии сознания» [170]. Это снижение ведет в конце концов от «активной продукции к голой репродукции… Вместо мыслящей переработки содержания опыта выступает слепая игра форм мышления». По Берингеру, суждения больных шизофренией каждый раз строятся заново вне обычного материала мышления, задача не решается в плане имеющегося опыта и знаний. Причину такого разобщения автор видит в недостаточности «интенциональной дуги».

Основанный на противопоставлении продуктивного мышления репродуктивному вывод о неспособности больных шизофренией к продуктивной деятельности [169; 189; 94] противоречит известным фактам о сохранной способности этих больных к выполнению определенных видов мыслительной (а не чисто репродуктивной) деятельности: математического мышления, игры в шахматы, конструктивной деятельности и т. д. Эти же факты не дают основания для столь категорического вывода о разобщении актуального мышления с опытом прошлого. Такое разобщение сделало бы невозможной всякую продуктивную деятельность у больных шизофренией.

Такое разобщение сделало бы невозможной всякую продуктивную деятельность у больных шизофренией.

Практически все исследователи, разрабатывавшие проблемы шизофренического дефекта, и в дальнейшем опирались на эти данные, свидетельствующие о своеобразии нарушений психики у больных шизофренией. В качестве основных характеристик шизофренического дефекта выделялись прежде всего аутизм (отгороженность больного от других людей, погруженность в свой внутренний мир, потеря контакта с окружающими), эмоциональное обеднение, снижение психической активности. Большинство авторов особо подчеркивают наличие диссоциации на разных уровнях психической деятельности, как на уровне мышления, так и в более широком плане, парциальность отмечается и в эмоциональной жизни в распределении интересов и направленности личности. Указанные черты образуют то особое качество, которое проявляется при любом синдромальном «оформлении» клинической картины шизофрении. Это своеобразие на разных этапах изучения шизофрении обозначалось по-разному: как «схизис», «ослабление интенции», «дискордантность», «изменения личности». Это качество особенно явно выступает при ослаблении остроты состояния— в ремиссии, на этапах вялого, спокойного течения или в исходах болезни. Многие авторы связывают специфику проявлений шизофренического дефекта в первую очередь с личностными изменениями, нарушением структуры личности (дисгармония личностного склада [135], деформация структуры личности [196], дискордантность личности [183], а наличие псевдоорганических особенностей некоторые из них отмечают лишь при углублении дефекта.

Это качество особенно явно выступает при ослаблении остроты состояния— в ремиссии, на этапах вялого, спокойного течения или в исходах болезни. Многие авторы связывают специфику проявлений шизофренического дефекта в первую очередь с личностными изменениями, нарушением структуры личности (дисгармония личностного склада [135], деформация структуры личности [196], дискордантность личности [183], а наличие псевдоорганических особенностей некоторые из них отмечают лишь при углублении дефекта.

Другой подход к рассмотрению шизофренического дефекта недоучитывает его специфику, поскольку к основным его проявлениям относится редукция энергетического потенциала [179], а также астенические и псевдоорганические расстройства. Изменения в сфере личности, эмоций, мышления вообще не рассматриваются в этом случае как признаки дефекта, поскольку они обратимы и включаются в дефект вторично.

В последние годы в систематике шизофренического дефекта наметилась тенденция рассматривать его как «политетический», имеющий сложную структуру, включающую как псевдоорганические нарушения, так и шизоидные изменения личности [167]. В. Ю. Воробьевым [26] была сформулирована гипотеза об «интеграционной» природе шизофренического дефекта, сочетающем как шизоидные, так и псевдоорганические изменения. Согласно этой концепции при медленном темпе течения заболевания на первый план выступают шизоидные изменения личности, которые завершаются формированием дефекта типа «фершробен». При прогредиентном течении шизофрении в структуре дефекта преобладают псевдоорганические расстройства, а личностные нарушения формируются по типу дефицитарных шизоидов. Интеграция двух тенденций в развитии единого дефекта позволила объединить две крайние точки зрения в трактовке шизофренического дефекта, по-разному оценивающие его специфику.

В. Ю. Воробьевым [26] была сформулирована гипотеза об «интеграционной» природе шизофренического дефекта, сочетающем как шизоидные, так и псевдоорганические изменения. Согласно этой концепции при медленном темпе течения заболевания на первый план выступают шизоидные изменения личности, которые завершаются формированием дефекта типа «фершробен». При прогредиентном течении шизофрении в структуре дефекта преобладают псевдоорганические расстройства, а личностные нарушения формируются по типу дефицитарных шизоидов. Интеграция двух тенденций в развитии единого дефекта позволила объединить две крайние точки зрения в трактовке шизофренического дефекта, по-разному оценивающие его специфику.

Для психологического анализа такого сложного и противоречивого явления, как патология психической деятельности при шизофрении, необходимо рассмотреть все имеющиеся клинические и экспериментальные данные с позиций современной психологической науки, используя ее новые теоретические и методологические подходы.

Наибольшее число экспериментальных работ было посвящено изучению познавательных процессов при шизофрении (мышлению, восприятию). Многие из них велись и ведутся до сих пор в русле традиционного анализа соотношения уровней когнитивных процессов — чувственно-конкретного и абстрактного [29; 190; 185; 222; 181; 210; 235]. На этом пути было получено большое число противоречивых фактов, одни из которых свидетельствовали о преимущественно «конкретном» характере мышления больных шизофренией, другие, напротив, о «сверхабстрактности» этих больных. Ряд исследований, проведенных в плане сопоставления двух уровней мышления, не подтвердили как вывода о конкретности мышления больных шизофренией, так и противоположного вывода об абстрактном характере мышления этих больных. Авторы этих исследований, используя различные тесты на классификацию предметов и формирование понятий, отмечают необычность обобщений больных шизофренией.

Таким образом, результаты исследований, ведущихся в плане анализа уровней мышления, свидетельствуют о неадекватности такого подхода для выявления патологии мышления, специфичной для больных шизофренией. Бесперспективность указанного направления все более осознается многими прежними ее сторонниками.

Бесперспективность указанного направления все более осознается многими прежними ее сторонниками.

Другая линия исследований психических процессов была связана с выявлением фактов и механизмов так называемых «сверхвключений» при шизофрении. Этот термин был введен Н. Камероном [173; 174; 175], который в своих работах подчеркивал существенное отличие мышления больных шизофренией от детского мышления, с одной стороны, и от нарушений мышления, наблюдаемых при органических заболеваниях центральной нервной системы,— с другой. Автор характеризует мышление больных как «сверхвключающее», т. е. больные при решении различных задач привлекают избыточное количество категорий или, как это обозначалось впоследствии, информации. Это явление Камерон связывал с нарушением межличностных отношений, подчеркивая тем самым роль социальной детерминации этой патологии.

В дальнейшем исследования патологии психической деятельности велись главным образом в рамках когнитивного направления. Суть его состоит в фиксации постбихевиористских ориентации психологии, включающей в свой предмет совокупность познавательных процессов (восприятие, память, мышление, представление). В качестве ведущей детерминанты поведения здесь полагается не стимул, а знание окружающей человека действительности, конечной целью его является анализ закономерностей организации и функционирования внутренних репрезентаций среды.

В качестве ведущей детерминанты поведения здесь полагается не стимул, а знание окружающей человека действительности, конечной целью его является анализ закономерностей организации и функционирования внутренних репрезентаций среды.

Исследования когнитивной ориентации шли в двух направлениях. Первое основывалось на информационном подходе к анализу психических явлений и психической патологии; второе, не ограничиваясь анализом собственно когнитивных процессов, ставило вопрос о влиянии на эти процессы межличностных отношений.

Факты сверхвключений в познании при шизофрении были широко описаны и в разных исследованиях часто получали весьма неоднозначную интерпретацию. Так, в работах канадского исследователя Т. Вековича и его сотрудников [247] эти явления были интерпретированы с позиций известной и широко распространенной в настоящее время селективной теории американского психолога Дж. Брунера [22]. Наличие сверхвключений в мышлении больных шизофренией связывалось с их неспособностью к удержанию установки [234] или с невозможностью противостоять эмоциональным стимулам [242]. Дальнейшие исследования проблемы сверхвключающего познания связаны как с уточнением самого понятия, так и с усовершенствованием методов его изучения [177].

Дальнейшие исследования проблемы сверхвключающего познания связаны как с уточнением самого понятия, так и с усовершенствованием методов его изучения [177].

Направление исследований, связанных с изучением сверхвключений при шизофрении, представляется продуктивным прежде всего в отношении выявления фактов, отражающих своеобразие патологии мышления при шизофрении по сравнению с другими видами нарушений мышления. Эти факты свидетельствуют о расширении у больных шизофренией объема информации, круга свойств и отношений, включаемых в процесс мышления. Несмотря на многочисленные попытки дать разные интерпретации этих фактов, истинные психологические механизмы этой патологии остаются невыясненными. Полученные данные либо анализируются с позиций теории информации, либо предпринимаются попытки их интерпретации с позиций разных физиологических теорий. При этом собственно психологические закономерности патологии познавательной деятельности не являются предметом анализа.

Второе направление исследований, связанных с когнитивной ориентацией, ведется в русле психодинамической концепции, подчеркивающей ведущую роль средовых воздействий (в первую очередь внутрисемейных отношений) на формирование патологии психических процессов. Наиболее активно эти работы проводятся в США (Национальный институт психического здоровья, Йельский университет и др.). Эти исследования направлены на изучение семей, имеющих шизофренического потомка [206; 226; 248; 249].

Наиболее активно эти работы проводятся в США (Национальный институт психического здоровья, Йельский университет и др.). Эти исследования направлены на изучение семей, имеющих шизофренического потомка [206; 226; 248; 249].

Включение в исследование родителей и их потомков предполагало возможность поиска общих особенностей психики, с этой целью определялся познавательный стиль тех и других. В этих работах подчеркивалась ведущая роль средовых, внутрисемейных отношений в формировании как патологии психики, так и самой шизофрении.

Однако в настоящее время все более утверждается мнение о том, что нарушение семейных отношений является необходимым, но недостаточным условием для развития шизофрении и формирования особого познавательного стиля, который рассматривается в качестве «основной патологии» при шизофрении [186], т. е. в развитии данной патологии допускается влияние и других факторов, в частности генетического и конституционального. В этом плане ведутся работы с использованием близнецового материала [216].

Область изучения познавательных стилей лежит на стыке психологии познавательных процессов и психологии личности. Интерес к ней, явно обозначившийся в американской психологии в начале 50-х годов, свидетельствует об осознании того факта, что изучение только общих закономерностей, свойственных всем людям, не может удовлетворять психолога. Не менее важным является вопрос об индивидуальных особенностях познавательной деятельности. Таким образом, изучение познавательных стилей явилось необходимым дополнением к исследованию общих механизмов познавательной деятельности. Познавательный стиль рассматривается как особенность познавательных процессов (в первую очередь восприятия и мышления), которая устойчиво проявляется у человека в различных ситуациях, при решении разных задач. Следует подчеркнуть, что здесь речь идет о стилистических особенностях познавательной деятельности, изучаемых независимо от ее содержания.

Безусловным достоинством этого подхода являются выход за пределы исследования собственно когнитивных процессов, изучение их личностного аспекта. Однако само понятие «нарушение когнитивного стиля» основано на рассмотрении конгломерата различных видов патологических реакций и процессов без анализа их внутренних взаимосвязей как отражения единой системы.

Однако само понятие «нарушение когнитивного стиля» основано на рассмотрении конгломерата различных видов патологических реакций и процессов без анализа их внутренних взаимосвязей как отражения единой системы.

Важное место в современных исследованиях занимают вопросы о роли социального опосредования психической деятельности. В них затрагивается широкий круг проблем, в частности, связанных со способностями больных шизофренией к генерированию идей и принятию решений в интерперсональных проблемных ситуациях, к решению межперсональных проблем [220]. Было показано, что больные шизофренией по сравнению со здоровыми людьми имеют менее сложные и дифференцирующие личностные конструкты. Рядом авторов исследовалось влияние социального подкрепления и социальных оценок на поведение больных шизофренией. Результаты исследований показали меньшую подверженность больных социальному подкреплению и снижение роли социальных оценок, что, безусловно, оказывает влияние и на качество межперсональных отношений и функционирования. Для его изучения создаются различные теоретические модели. Однако отдельные компоненты, входящие в структуру межперсонального функционирования, как правило, изучаются изолированно друг от друга, а не в единой системе [245].

Для его изучения создаются различные теоретические модели. Однако отдельные компоненты, входящие в структуру межперсонального функционирования, как правило, изучаются изолированно друг от друга, а не в единой системе [245].

Целостную картину особенностей социального поведения больных шизофренией, включающую и мотивационный, и регуляторный, и поведенческий компоненты, можно получить лишь при реализации деятельностного подхода в исследовании, предполагающего изучение больных в реальной деятельности, в процессе их «живого» взаимодействия с окружающими.

Деятельностный подход к анализу психических явлений разрабатывается в отечественной психологии, в его основе лежат труды С. Л. Рубинштейна [123], А. Н. Леонтьева [77]. Суть его составляет положение о том, что психическое формируется и реализуется в деятельности человека посредством сложного взаимодействия внешних и внутренних условий.

С. Л. Рубинштейн раскрыл принцип индивидуализации личности как избирательность внутреннего по отношению к внешнему, способность внутреннего преобразовывать внешнее, опосредовать его и объективировать. Развивая далее эти положения, К. А. Абульханова-Славская [2] подчеркивает принципиальное значение этого метода в построении теории личности и в разработке ее типологии. Особенность такого подхода состоит в том, что этот метод не предполагает набора черт личности, а выявляет движущие силы ее активности, соотносит их с социальными потребностями, с общественными движущими силами. Часто в социальной психологии разрываются внутренняя активность личности и ее социальные позиции, динамика усматривается только в смене ролевых позиций, в их исполнении, не затрагивающем внутренней активности личности. Диалектический принцип — внешние причины действуют через внутренние условия — фиксирует не факторное совпадение тех или иных особенностей личности с теми или иными общественными процессами, а причинные способы связей внешних и внутренних тенденций, реализуя принцип анализа личности через ее жизнедеятельность. Организация жизни личностью осуществляется при одновременном встречном процессе регуляции со стороны общества и на основе саморегуляции.

Развивая далее эти положения, К. А. Абульханова-Славская [2] подчеркивает принципиальное значение этого метода в построении теории личности и в разработке ее типологии. Особенность такого подхода состоит в том, что этот метод не предполагает набора черт личности, а выявляет движущие силы ее активности, соотносит их с социальными потребностями, с общественными движущими силами. Часто в социальной психологии разрываются внутренняя активность личности и ее социальные позиции, динамика усматривается только в смене ролевых позиций, в их исполнении, не затрагивающем внутренней активности личности. Диалектический принцип — внешние причины действуют через внутренние условия — фиксирует не факторное совпадение тех или иных особенностей личности с теми или иными общественными процессами, а причинные способы связей внешних и внутренних тенденций, реализуя принцип анализа личности через ее жизнедеятельность. Организация жизни личностью осуществляется при одновременном встречном процессе регуляции со стороны общества и на основе саморегуляции. Одной из форм активности, которая может по праву считаться движущей силой личности, является ее направленность.

Одной из форм активности, которая может по праву считаться движущей силой личности, является ее направленность.

Личностный подход помогает преодолеть разрыв между рассмотрением мышления как интеллекта, с одной стороны, и когнитивного отношения к миру — с другой. Предметом первого является решение проблем и задач, предметом второго — познание социального мира. Соответственно механизмы интеллекта как творчества и решения проблем—одни, механизмы когнитивного отношения к миру — другие. Как отмечает К. А. Абульханова-Славская [3], выявить единство и различие двух областей знаний, развивающихся сегодня обособленно, возможно только через анализ личности. Преобладание в когнитивном отношении проблемного аспекта, способность преодолеть установочность мышления и т. д. зависят не только от интеллектуального потенциала личности, ее креативности, но и от ее социально-психологической позиции, перехода к выделению универсального и общезначимого. Если личность стоит на общезначимых позициях, ее мышление не монологично, а диалогично, объект рассматривается одновременно с разных позиций; ее установки, когнитивные схемы носят более всеобщий характер по сравнению с личностью, занимающей эгоцентрическую позицию.

Основой, определяющей рассмотрение психики человека в целом, является личность в единстве ее исходных побуждений и мотивов, ее направленности и конечных целей. Задачей психологической. науки является выделение отдельных компонентов и раскрытие структурных взаимосвязей внутри этого единства. Этот подход развивался в целом ряде исследований советских психологов. В патопсихологии такой личностный подход осуществлялся прежде всего в трудах Б. В. Зейгарник [46—50].

Б. В. Зейгарник указывала на два возможных пути в исследовании патологии личности: более прямого — наблюдения за поведением и реакциями больного в ситуации эксперимента наряду с анализом данных историй болезни и опосредованного выявления изменений личности с помощью эксперимента, например при исследовании познавательных процессов, поскольку познавательные процессы не существуют изолированно от установок личности, ее потребностей, эмоций. Она явно отдавала предпочтение методам, реализующим деятельностный подход по сравнению с использованием анкет, опросников и т. д. Такой деятельностный подход реализовался в экспериментальных исследованиях путем изучения системы мотивов у больных [49; 51].

д. Такой деятельностный подход реализовался в экспериментальных исследованиях путем изучения системы мотивов у больных [49; 51].

Категория синдрома, синдромальный психологический анализ нарушений психической деятельности являются центральным моментом настоящей работы.

Вслед за А. Р. Лурия [82], исследовавшим больных с локальной (очаговой) патологией головного мозга, нами с конца 60-х годов разрабатывается и применяется синдромный психологический подход при изучении природы психических болезней [111; 112; 114; 115]. Онтологическую основу синдрома составляет всякое патологическое состояние организма, обусловливающее изменение комплекса (системы) взаимосвязанных функций и процессов.

Продолжая эту линию исследований применительно к анализу патологии психической деятельности у больных шизофренией, мы рассматриваем нарушение мотивации в структуре основного патопсихологического синдрома. Он представляет собой систему нарушенных психических процессов и свойств, составляющих психологическую основу негативных изменений психики при шизофрении (аутизм, снижение психической активности, эмоционального изменения и др. ). Задачей исследования являются выделение отдельных компонентов внутри этой единой системы и анализ их взаимосвязей. Определение ведущих компонентов в структуре психологического синдрома позволит рассмотреть его разновидности.

). Задачей исследования являются выделение отдельных компонентов внутри этой единой системы и анализ их взаимосвязей. Определение ведущих компонентов в структуре психологического синдрома позволит рассмотреть его разновидности.

Гипотеза исследования: ведущим компонентом патопсихологического синдрома, определяющего специфику шизофренического дефекта (всех его разновидностей), является нарушение потребностно-мотивационных характеристик психической деятельности. Они включают систему потребностей, в первую очередь потребность в общении, характеристики психической активности, определяемые потребностями, и эмоционально-волевые процессы.

Нарушение исполнительского компонента регуляции — средств осуществления деятельности (способности, операции, способы действий, навыки, умения и т. д.) — вторично и зависит от уровня снижения потребностно-мотивационных характеристик психики.

Гипотеза и основные задачи определили методические приемы исследования, предполагающие включение испытуемых в виды деятельности, различающиеся по структуре, содержанию, сложности, по степени социального опосредования, выполнение которых связано с разными уровнями регуляции.

Согласно сформулированной гипотезе особое значение имело введение в ситуацию эксперимента разного рода мотивирующих стимулов. Это позволяло обнаружить скрытые, резервные возможности испытуемых, которые вследствие снижения мотивации оставались у них нереализованными. Вместе с тем сам факт возможности повышения уровня деятельности под влиянием мотивирующих стимулов мог бы стать наиболее прямым доказательством мотивационной природы снижения уровня социальной регуляции деятельности.

Существенной особенностью исследования явился принцип клинической определенности изучаемой группы больных. Недооценка значения четкой клинической дифференциации больных в рамках шизофрении является наиболее распространенной ошибкой большинства психологических исследований данной проблемы, как отечественных, так и зарубежных. Неоднородность обследуемых больных не позволяет выявить действительных закономерностей нарушения психических процессов, так как при разных вариантах болезни эти закономерности могут быть различны. Необходимость клинической дифференциации диктуется направленностью исследования на изучение изменений психических процессов, лежащих в основе негативных психопатологических проявлений болезни.

Необходимость клинической дифференциации диктуется направленностью исследования на изучение изменений психических процессов, лежащих в основе негативных психопатологических проявлений болезни.

Нами исследовались различные возрастные группы больных непрерывной и приступообразной шизофренией в сопоставлении с соответствующими возрастными группами здоровых испытуемых. Общей клинической чертой исследованных больных являлось наличие в разной степени выраженных негативных симптомов при практическом отсутствии продуктивной симптоматики в период исследования: больные, как правило, исследовались в состоянии ремиссии.

Патология мышления. | JAMA Neurology

Патология мышления. | JAMA Неврология | Сеть ДЖАМА [Перейти к навигации]Эта проблема

- Скачать PDF

- Полный текст

Поделиться

Твиттер Фейсбук Эл.

адрес

LinkedIn

адрес

LinkedIn- Процитировать это

- Разрешения

Артикул

Декабрь 1965 г.

М. Х. Чарльтон, MD

Арх Нейрол. 1965; 13(6):680. doi:10.1001/archneur.1965.00470060116020

Полный текст

Эта статья доступна только в формате PDF. Загрузите PDF-файл, чтобы просмотреть статью, а также связанные с ней рисунки и таблицы.

Абстрактный

Темой этой советской монографии является применение некоторых психологических тестов для описания и дифференциации некоторых неврологических и психических заболеваний. Используемые тесты знакомы западным врачам, например, интерпретация пословиц, тесты словесных ассоциаций и процедуры классификации, введенные Гольдштейном для исследования афазии. Среди обследованных автором больных были больные шизофренией, психопатией, психическим дефектом, эпилепсией, цереброваскулярными заболеваниями.

Среди обследованных автором больных были больные шизофренией, психопатией, психическим дефектом, эпилепсией, цереброваскулярными заболеваниями.

Многие находки знакомы, но мало что нового. Интерес этой монографии заключается не в какой-то глубине и диапазоне использованных психометрических тестов, не в клинических описаниях больных, а в освещении советской психологической практики. Книга содержит многочисленные ссылки на труды Ленина и теории Павлова, но представляется сомнительным, какое влияние эти философские убеждения оказывают на повседневную практику советских психологов.

Предварительный просмотр первой страницы Просмотреть большой

Полный текст

Добавить или изменить учреждение

- Кислотно-щелочное, электролиты, жидкости

- Лекарство от зависимости

- Аллергия и клиническая иммунология

- Анестезиология

- Антикоагулянты

- Искусство и образы в психиатрии

- Кровотечение и переливание

- Кардиология

- Уход за тяжелобольным пациентом

- Проблемы клинической электрокардиографии

- Клиническая задача

- Поддержка принятия клинических решений

- Клинические последствия базовой нейронауки

- Клиническая фармация и фармакология

- Дополнительная и альтернативная медицина

- Заявления о консенсусе

- Коронавирус (COVID-19)

- Медицина интенсивной терапии

- Культурная компетентность

- Стоматология

- Дерматология

- Диабет и эндокринология

- Интерпретация диагностических тестов

- Разнообразие, равенство и инклюзивность

- Разработка лекарств

- Электронные медицинские карты

- Скорая помощь

- Конец жизни

- Гигиена окружающей среды

- Этика

- Пластическая хирургия лица

- Гастроэнтерология и гепатология

- Генетика и геномика

- Геномика и точное здоровье

- Гериатрия

- Глобальное здравоохранение

- Справочник по статистике и медицине

- Рекомендации

- Заболевания волос

- Модели медицинского обслуживания

- Экономика здравоохранения, страхование, оплата

- Качество медицинской помощи

- Реформа здравоохранения

- Медицинская безопасность

- Медицинские работники

- Различия в состоянии здоровья

- Несправедливость в отношении здоровья

- Информатика здравоохранения

- Политика здравоохранения

- Гематология

- История медицины

- Гуманитарные науки

- Гипертония

- Изображения в неврологии

- Наука внедрения

- Инфекционные болезни

- Инновации в оказании медицинской помощи

- Инфографика JAMA

- Право и медицина

- Ведущее изменение

- Меньше значит больше

- ЛГБТК

- Образ жизни

- Медицинский код

- Медицинские приборы и оборудование

- Медицинское образование

- Медицинское образование и обучение

- Медицинские журналы и публикации

- Меланома

- Мобильное здравоохранение и телемедицина

- Нарративная медицина

- Нефрология

- Неврология

- Неврология и психиатрия

- Примечательные примечания

- Сестринское дело

- Питание

- Питание, Ожирение, Упражнения

- Ожирение

- Акушерство и гинекология

- Гигиена труда

- Онкология

- Офтальмологические изображения

- Офтальмология

- Ортопедия

- Отоларингология

- Лекарство от боли

- Патология и лабораторная медицина

- Уход за пациентами

- Информация для пациентов

- Педиатрия

- Повышение производительности

- Показатели эффективности

- Периоперационный уход и консультации

- Фармакоэкономика

- Фармакоэпидемиология

- Фармакогенетика

- Фармация и клиническая фармакология

- Физическая медицина и реабилитация

- Физиотерапия

- Руководство врача

- Поэзия

- Здоровье населения

- Профилактическая медицина

- Профессиональное благополучие

- Профессионализм

- Психиатрия и поведенческое здоровье

- Общественное здравоохранение

- Легочная медицина

- Радиология

- Регулирующие органы

- Исследования, методы, статистика

- Реанимация

- Ревматология

- Управление рисками

- Научные открытия и будущее медицины

- Совместное принятие решений и общение

- Медицина сна

- Спортивная медицина

- Трансплантация стволовых клеток

- Хирургия

- Хирургические инновации

- Хирургический жемчуг

- Обучаемый момент

- Технологии и финансы

- Искусство JAMA

- Искусство и медицина

- Рациональное клиническое обследование

- Табак и электронные сигареты

- Токсикология

- Травмы и травмы

- Приверженность лечению

- УЗИ

- Урология

- Руководство пользователя по медицинской литературе

- Вакцинация

- Венозная тромбоэмболия

- Здоровье ветеранов

- Насилие

- Женское здоровье

- Рабочий процесс и процесс

- Уход за ранами, инфекция, лечение

Сохранить настройки

Политика конфиденциальности | Условия использования

Три типа мышления

Три типа мышления Далее следуют некоторые мысли о мысли. Способ просмотра мыслей здесь

не тождественно обсуждению различных функций частей

интеллектуальный центр, а также не тождествен с идеей истинной против ложной личности.

Я постараюсь быть более ясным, когда мы продолжим, но если далее вы прочтете

то, что кажется противоречащим основной «Психологии»,

чуть дальше — разные карты

показывать

разные вещи.

Способ просмотра мыслей здесь

не тождественно обсуждению различных функций частей

интеллектуальный центр, а также не тождествен с идеей истинной против ложной личности.

Я постараюсь быть более ясным, когда мы продолжим, но если далее вы прочтете

то, что кажется противоречащим основной «Психологии»,

чуть дальше — разные карты

показывать

разные вещи.

Мы мыслим в одном из трех возможных режимов: «патологический», «логический», или «психологический».

- Патологическое мышление не видит себя. Когда он начинает видеть сама она растворяется, как ведьма в воде. Патологическое мышление – это смешанный с эмоцией, и именно (нераспознанная) эмоция направляет его.

- Логическое мышление работает без эмоций. В сравнении работает, да или нет, или/или. Он ищет заключение, решение между двумя противоположными выбор. Оно беспристрастно, несубъективно. Он работает как компьютер, состоит из кусочков, рассекая, но никогда не понимая.

- Психологическое мышление — это интеллект в гармонии с эмоциями.

Оно осознает себя.

Когда это осознание исчезает, исчезает и сотрудничество мысли и

чувство. Затем мысль становится логичной, патологической или исчезает.

полностью.

Оно осознает себя.

Когда это осознание исчезает, исчезает и сотрудничество мысли и

чувство. Затем мысль становится логичной, патологической или исчезает.

полностью.

Патологическая мысль

патологическая мысль не может видеть себяПатологическая мысль не видит себя, не может видеть себя и не может видеть другие типы мысли.

Термин «патологический» используется для обозначения мышления,

разбалансирован эмоциями. Эмоции при патологическом мышлении

не обязательно «отрицательно», хотя, скажем, злость или ревность

пожалуй, самые очевидные примеры эмоций, которые мешают

мысль. Более явно положительные эмоции, такие как «надежда».

также может влиять на мысль и направлять ее до такой степени,

что они подрывают ход мысли и ведут

к желаемым, а не разумным выводам. Патологическое мышление – это

хорошо иллюстрируется недавним исследованием магнитно-резонансной томографии (МРТ)

в котором участвовали представители двух разных политических партий. представлены с одним и тем же идеологическим посылом и тем не менее достигли

противоположные выводы. Результаты МРТ показали части

мозг, отвечающий за эмоции, активизировался вместо

мыслящие отделы головного мозга. Но я должен надеяться, что мы увидим это

без необходимости МРТ.

представлены с одним и тем же идеологическим посылом и тем не менее достигли

противоположные выводы. Результаты МРТ показали части

мозг, отвечающий за эмоции, активизировался вместо

мыслящие отделы головного мозга. Но я должен надеяться, что мы увидим это

без необходимости МРТ.

Но, безусловно, патологическое мышление наиболее очевидно, когда оно

смешивается с отрицательной эмоцией, скажем, гневом, и выражается

яростно, быстро и, возможно, с намерением причинить вред. Если один

терпеливо слушает патологическую тираду и не отвечает

в натуральном выражении, это часто вызывает самосознание, которое может пустить под откос

импульс оратора, ведущий к более аргументированному обсуждению.

(Однако кажущееся самодовольное молчание может еще больше разозлить его.)

Вдумчивый бесстрастный ответ может оказаться гораздо более

эффективен для выведения обсуждения на свет разума

и тем самым преобразовать патологическое мышление, которое может существовать только в

тьма отсутствия самосознания.

Следует признать, что слова, произносимые патологическим мысли не означают того, что говорят, то есть слова не обозначают их обычное и простое значение, а скорее служат основная эмоция, которая может быть даже прямо противоположной того, что сказано. Это может привести к бесконечной путанице, если только признается различие между намерением и словоблудием. (Эта путаница не обязательно только в обсуждении, но может происходить и внутри нас, когда мы думаем о каком-то ситуация. Это просто легче увидеть в другом человеке, следовательно, в разговоре). Если мы прислушаемся к нашим собственным интонациям когда мы говорим, и интонации других, мы можем начать распознавать определенные тона, а также определенную скорость и другие характеристики, сопровождающие проявление патологических мысль.

Мы все подвержены всем трем типам мышления. Мы думаем, что мы не

подвержены или лишь изредка подвержены патологическому мышлению, но это

только потому, что по своей природе это не наблюдается. Патологическая мысль

не видит себя. Но почему это не видно, когда кто-то указывает на это

нам? Может быть, потому, что часто у этого человека есть скрытые мотивы в

указывая на это, например, они злятся на нас, и то, что мы видим

вместо нашего патологического мышления их патологическое мышление и

мы удивляемся, что они не видят.

Патологическая мысль

не видит себя. Но почему это не видно, когда кто-то указывает на это

нам? Может быть, потому, что часто у этого человека есть скрытые мотивы в

указывая на это, например, они злятся на нас, и то, что мы видим

вместо нашего патологического мышления их патологическое мышление и

мы удивляемся, что они не видят.

Можно, если работать с группой людей, знающих о патологическая мысль, которую нужно показать в моменты, когда мы в ней находимся. И показать им, когда они в нем. Это требует определенного изящество человека, показывающего нам, требует общей групповой цели, которая преодолевает личный дискомфорт, и может помочь, выбрав термин с менее тревожным оттенком, чем «патологический». (Я использую его здесь, чтобы прояснить связь с двумя другими типами мышления, которые будут обсуждаться.)

Эмоции, смешанные с патологическим мышлением, являются целью этого

мысль. Цель патологического мышления — оправдать и выразить эти эмоции.

Цель состоит не в том, чтобы думать, а в том, чтобы использовать мысль как инструмент для

цели, для которых он не предназначен. Мысль, используемая

эмоции.

Мысль, используемая

эмоции.

В худшем случае патологическое мышление крадет энергию из сексуального центра. и приводит к разнообразным личным и социальным трудностям. мы бы сделали хорошо быть осторожным с этим.

Логическая мысль

логическое мышление может видеть только себя Логическое мышление встречается не так часто, как может показаться на первый взгляд. В

вообще, мы мыслим логически только тогда, когда нам предъявляют какие-то новые

трудность. Например, если бы мы должны были ответить на вопрос: «Сколько будет два

плюс два? с «четверкой», вполне вероятно, мы не подумали

по логике мы сделали

вообще не думали — мы просто получали заранее установленный ответ, когда

нас спросили. Возможно, когда-то нам пришлось решать это с помощью

логика — найти пример двух вещей и добавить еще две вещи к

их и увидеть, что мы последовательно пришли к четырем, или мы можем просто

выучил какую-нибудь таблицу сложения, как попугай в школе; в любом

скорость, ответ теперь автоматический и логическое мышление не требуется

поставлять его. В этом нет ничего плохого — мы точно не хотим

чтобы каждый раз придумывать два плюс два, как ответ

не меняется, только не надо путать автоматический поиск

хранимая информация с логическим мышлением.

В этом нет ничего плохого — мы точно не хотим

чтобы каждый раз придумывать два плюс два, как ответ

не меняется, только не надо путать автоматический поиск

хранимая информация с логическим мышлением.

Логическое мышление — это процесс, требующий некоторого внимания. направляется на каждый этап процесса. Когда шаг пропущен, оно было наполнено каким-то предположением, желанием, фантазией; но каждый Шаг, на котором применяется логика, требует напряжения внимания.

Логика подобна прохождению через лабиринт, лабиринт,

конец один и тот же, независимо от надежд и опасений

лицо, ведущее переговоры. Конкретный поворот объективно правильный

или неправильно, то есть быстрее ведет к продвижению к концу или

нет. И конец предопределен, фиксирован и неизменен.

Конец тоже неизвестен, иначе не было бы смысла преследовать

мысль найти его, если кто-то не интересовался ступенями,

скажем, разработать компьютерную программу. Что логическое мышление не может

делать, преследует первоначальное намерение, отличное от намерения

следуйте его курсу туда, куда он ведет.

Компьютеры следуют логическому мышлению и могут объединить кусочки логической мысли, чтобы создать новые пути, но это настолько близко, насколько они могут прийти к мысли, имея никакого внимания. Они не способны на это, как и они неспособны к патологическому или психологическому мышлению.

Логическому мышлению не хватает масштаба, иерархической упорядоченности. по качеству. Он может сравнивать подобные вещи только количественно а затем применить заранее установленные правила для получения результата или решение. Это мощный инструмент в своей сфере, но его сфера ограничена и совершенно нетворческая.

Психологическая мысль

психологическая мысль всегда видит себяПсихологическая мысль должна видеть себя, а также может видеть логическое и патологическое. мысль.

Психологическое мышление основано на самооценке — оно развивается путем

отражение. Он имеет в качестве цели понимание и оценивает каждый шаг

в свете этой цели.

Своего рода квинтэссенцией цели психологической мысли может быть понимание психологического мышления. Более банальная цель может понимать личные отношения. Возьмем последнее как пример того, как мыслить психологически:

Я хочу понять, почему я расстроен Р.

Почему я хочу это понять?

Потому что у меня проблемы в отношениях с Р.

Итак?

я

желаю понять причины моих затруднений с Р.

Почему?

я хочу

продуктивно работать с R, и эта трудность мешает мне

Работа.

Почему, что именно тормозит мою работу?

R содержит информацию, которая мне нужна

рисовать, и все же мне так не нравится наше общение, что я не рисую на этом

информацию так часто, как мне нужно.

И так далее. Итак, уже есть прогресс в психологическом мышлении. Отражая на каждое утверждение, спрашивая «почему?» на каждом шагу я прихожу к более краткое понимание характера затруднения.

Этот пример мало чем отличается от типичного описания

терапевт отвечает кому-то на диване. В каком-то смысле это

мало чем отличается от этого, это все-таки психология. Но во многих

пути очень разные. Во-первых, спрашивающий

прямой доступ к мыслям и чувствам субъекта. Что

то есть я наблюдаю, как формулирую свое желание, наблюдаю, как преследую его.

И я подбираю вопросы, помня – действительно в

чувство — чего я хочу достичь или открыть.

Это требует активного мышления и рассеянного внимания. У нас есть

наблюдать за своими чувствами так же, как и за мыслями, наблюдать, как они взаимодействуют

и влиять друг на друга. Держитесь за цель и все же учитесь

отклонения, и мы часто узнаем, что проблема была не совсем

выражено, но исходит откуда-то еще.

В каком-то смысле это

мало чем отличается от этого, это все-таки психология. Но во многих

пути очень разные. Во-первых, спрашивающий

прямой доступ к мыслям и чувствам субъекта. Что

то есть я наблюдаю, как формулирую свое желание, наблюдаю, как преследую его.

И я подбираю вопросы, помня – действительно в

чувство — чего я хочу достичь или открыть.

Это требует активного мышления и рассеянного внимания. У нас есть

наблюдать за своими чувствами так же, как и за мыслями, наблюдать, как они взаимодействуют

и влиять друг на друга. Держитесь за цель и все же учитесь

отклонения, и мы часто узнаем, что проблема была не совсем

выражено, но исходит откуда-то еще.

Конечно, психологическое мышление выходит далеко за рамки возможностей этого плохое сочинение. Мысль, осознающая себя, становится эмоциональной, применяет логику объективно и так далее. Но нам нужно использовать более тонкую энергию, чтобы двигаться дальше.

Все страницы © Copyright John Raithel

4 Основные формы мышления | Формы | Мышление

РЕКЛАМА:

Эта статья проливает свет на четыре основные формы мышления. Формы: 1. Фантазии 2. Мечты 3. Сновидения 4. Патологическое мышление.

Формы: 1. Фантазии 2. Мечты 3. Сновидения 4. Патологическое мышление.

Форма № 1. Фантазия:

Все мы занимаемся фантазией или познавательной деятельностью, которая включает в себя манипулирование образами, символами и концепциями и их переплетение в организованные формы мысли, хотя и не основанные на реальности. Пресловутая история дочери доярки — пример фантастики.