Периодизация развития личности (по Э. Эриксону)

3.10.2014

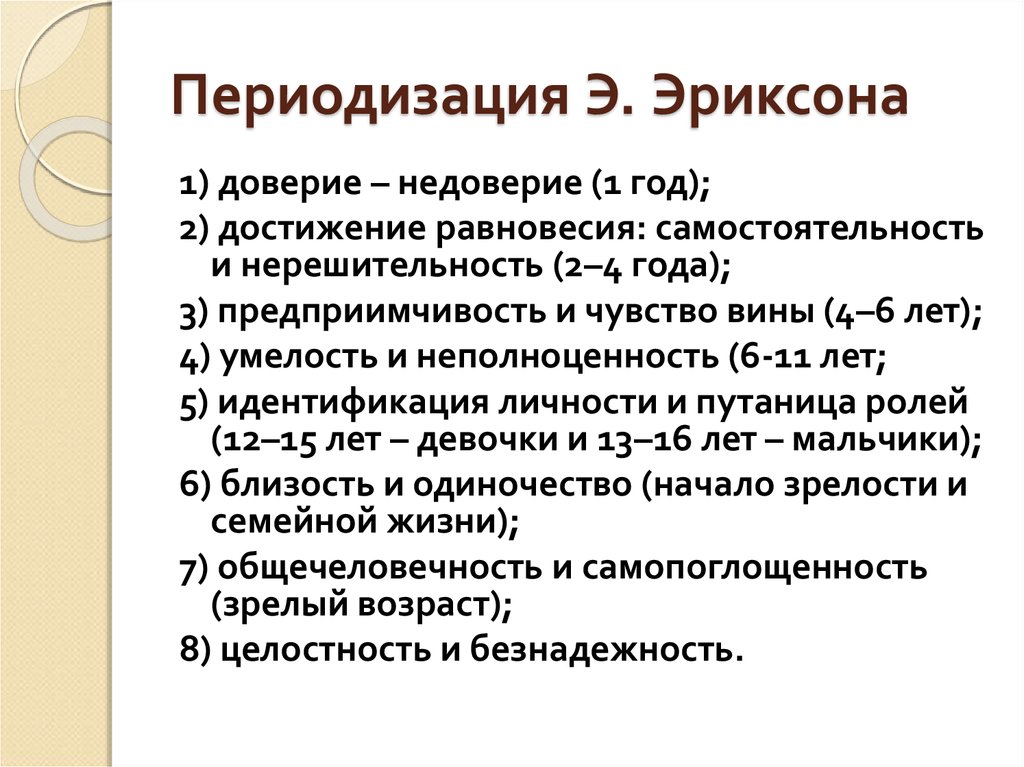

Существует свой особый стиль воспитания в каждой социокультуре, он определяется тем, что ожидает общество от ребенка. На каждой стадии своего развития ребенок либо интегрируется с обществом, либо отторгается. Известный психолог Эриксон ввел понятие «групповая идентичность», которая формируется с первых дней жизни, ребенок ориентирован на включение в определенную социальную группу, начинает понимать мир, как эта группа. Но постепенно у ребенка формируется и «эгоидентичность», чувство устойчивости и непрерывности своего «Я», несмотря на то, что идут многие процессы изменения. Формирование эгоиндентичности — длительный процесс, включает ряд стадий развития личности. Каждая стадия характеризуется задачами этого возраста, а задачи выдвигаются обществом. Но решение задач определяется уже достигнутым уровнем психомоторного развития человека и духовной атмосферой общества, в котором человек живет.

На стадии младенчества главную роль в жизни ребенка играет мать, она кормит, ухаживает, дает ласку, заботу, в результате чего у ребенка формируется базовое доверие к миру. Базовое доверие проявляется в легкости кормления, хорошем сне ребенка, нормальной работе кишечника, умении ребенка спокойно ждать мать (не кричит, не зовет, ребенок как бы уверен, что мать придет и сделает то, что нужно). Динамика развития доверия зависит от матери. Сильно выраженный дефицит эмоционального общения с младенцем приводит к резкому замедлению психического развития ребенка.

2-я стадия раннего детства связана с формированием автономии и независимости, ребенок начинает ходить, обучается контролировать себя при выполнении актов дефекации; общество и родители приучают ребенка к аккуратности, опрятности, начинают стыдить за «мокрые штанишки».

В возрасте 3—5 лет, на 3-й стадии, ребенок уже убежден, что он личность, т. к. он бегает, умеет говорить, расширяет область овладения миром, у ребенка формируется чувство предприимчивости, инициативы, которое закладывается в игре ребенка.

В младшем школьном возрасте (4-я стадия) ребенок уже исчерпал возможности развития в рамках семьи, и теперь школа приобщает ребенка к знаниям о будущей деятельности, передает технологический эго культуры. Если ребенок успешно овладевает знаниями, новыми навыками, он верит в свои силы, уверен, спокоен, но неудачи в школе приводят к появлению, а порой и к закреплению, чувства своей неполноценности, неверия в свои силы, отчаяния, потери интереса к учебе.

В подростковом возрасте (5-я стадия) формируется центральная форма эгоидентичности. Бурный физиологический рост, половое созревание, озабоченность тем, как он выглядит перед другими, необходимость найти свое профессиональное призвание, способности, умения — вот вопросы, которые встают перед подростком, и это уже есть требования общества к подростку о самоопределении.

На 6-й стадии (молодость) для человека актуальным становится поиск спутника жизни, тесное сотрудничество с людьми, укрепление связей со всей социальной группой, человек не боится обезличивания, он смешивает свою идентичность с другими людьми, появляется чувство близости, единства, сотрудничества, интимности с определенными людьми. Однако, если диффузия идентичности переходит и на этот возраст, человек замыкается, закрепляется изоляция, одиночество.

7-я — центральная стадия — взрослый этап развития личности. Развитие идентичности идет всю жизнь, идет воздействие со стороны других людей, особенно детей, они подтверждают, что ты им нужен. Положительные симптомы этой стадии: личность вкладывает себя в хороший, любимый труд и заботу о детях, удовлетворена собой и жизнью.

После 50 лет (8-я стадия) происходит создание завершенной формы эгоидентичности на основе всего пути развития личности, человек переосмысливает всю свою жизнь, осознается свое «Я» в духовных раздумьях о прожитых годах. Человек должен понять, что его жизнь — это неповторимая судьба, которую не надо переделывать, человек «принимает» себя и свою жизнь, осознается необходимость в логическом завершении жизни, проявляется мудрость, отстраненный интерес к жизни перед лицом смерти.

Человек должен понять, что его жизнь — это неповторимая судьба, которую не надо переделывать, человек «принимает» себя и свою жизнь, осознается необходимость в логическом завершении жизни, проявляется мудрость, отстраненный интерес к жизни перед лицом смерти.

Ключевые слова: Развитие, Личность

Источник: Столяренко Л.Д., Основы психологии

| Материалы по теме |

|---|

Психическое развитие личности Петровский А.В., Психология в России. XX век |

Психосоциальные стадии развития личности Кагермазова Л.Ц., Возрастная психология |

Развитие творческого потенциала личности в онтогенезе Е. П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности» Питер; СПб.; 2009 |

Личность детей с задержкой психического развития Психология детей c задержкой психического развития / О. |

Развитие и воспитание личности Максименко С.Д., Общая психология |

Взаимосвязь психического развития личности и ее основной деятельности Лабунская В.А., Социальная психология личности в вопросах и ответах, 1999 |

Аспекты развития личности. Познавательное развитие Творогова Н.Д., Общая и социальная психология |

Условия психического развития личности И.Т. Кавецкий, Т.Л. Рыжковская, И.А. Коверзнева, В.Г. Игнатович, Н.А. Лобан, С.В…. |

17.Периодизация психического развития э.Эриксона

Периодизация психического развития

Эриксон — последователь

Фрейда, но развитие ребенка рассматривал

широко, в системе общественных отношений.

Младенчество: базальное доверие / базальное недоверие. (Орально-сенсорная стадия)(от 0 до 1года)

В этот период закладываются основы здоровой личности в виде общего чувства доверия, «уверенности». Главным условием выработки чувства доверия к людям Эриксон считает качество материнской заботы. Младенец со сложившимся чувством базового доверия воспринимает свое окружение как надежное и предсказуемое; он может переносить отсутствие матери без чрезмерного страдания и тревоги по поводу «отделения» от нее.

2. Раннее детство: автономия / стыд и сомнение. (Мышечно-анальная стадия 1-3 года)

Биологическое

созревание создает основу для появления

новых возможностей самостоятельного

действия ребенка в целом ряде областей

(например, стоять, ходить, карабкаться,

умываться, одеваться, есть). С точки

зрения Эриксона, столкновение ребенка

с требованиями и нормами общества

происходит далеко не только при приучении

ребенка к горшку, родители должны

постепенно расширять возможности

самостоятельного действия и реализации

самоконтроля у детей.

3.Возраст игры: инициативность / вина. Локомоторно-генитальная стадия, 3-6 лет

В

дошкольном периоде, который Эриксон

называл «возрастом игры», от 3 до 6 лет,

разворачивается конфликт между

инициативой и виной. Дети начинают

интересоваться различными трудовыми

занятиями, пробовать новое, контактировать

со сверстниками. В это время социальный

мир требует от ребенка активности,

решения новых задач и приобретения

новых навыков, у него появляется

дополнительная ответственность за

себя, за более младших детей и домашних

животных. Родители, поощряя энергичные

и самостоятельные начинания ребенка,

признавая его права на любознательность

и фантазию, способствуют становлению

инициативности, расширению границ

независимости, развитию творческих

способностей.

4.Школьный возраст: трудолюбие / неполноценность. Латентная 6-12 лет

Соперничество с родителем своего пола уже преодолено. В возрасте от 6 до 12 лет происходит выход ребенка за пределы семьи и начинается систематическое обучение. Универсальным в концепции Эриксона признается именно стремление и восприимчивость к обучению чему-то, что значимо в рамках данной. Обучаясь в школе, дети приобщаются к правилам осознанной дисциплины, активного участия. Связанный со школьными порядками ритуал — совершенство исполнения. Опасность этого периода состоит в появлении чувства неполноценности, или некомпетентности, сомнения в своих способностях или в статусе среди сверстников.

Юность: эго — идентичность / ролевое смешение.

В. Защиринская — «Санкт-…

В. Защиринская — «Санкт-…