Поведенческая адаптация — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Поведенческая адаптация

Cтраница 1

Поведенческие адаптации проявляются в самых различных формах. Примерами могут служить формы приспособительного поведения животных, направленные на обеспечение нормального теплообмена с окружающей средой: создание убежищ, передвижение с целью выбора оптимальных температурных условий, особенно в условиях экстремальных ( очень высоких или очень низких) температур. Известны суточные и сезонные кочевки млекопитающих и птиц. Некоторые насекомые отпугивают хищников и паразитов резкими движениями. [1]

Основная биологическая роль поведенческих адаптации заключается в создании условий для более экономного расходования энергии на терморегуляцию, снижения напряженности физиологических терморегуляторных функций. [2]

У кечуа наблюдается также поведенческая адаптация к окружающей среде. На высоте 4000 м температуры воздуха в самом холодном месяце падают до нескольких градусов ниже нуля, и внутри неотапливаемых каменных домов температуры могут понижаться до 4 С. Чтобы бороться с холодом, семьи обычно спят группами по двое или больше. Однако Ханна [10] отметил, что дети вечером перед сном все же испытывают определенный холодовый стресс. [3]

Отсюда следует, что спецификация поведенческой адаптации к определенным ситуациям является функцией, которая зависит от оценки вероятности связи, а последняя — от мотивации или безусловного стимулятор-ного механизма. [4]

Паркинсона и myastenia gravis, возникающие в результате нарушения синаптической функции. Возможная роль синапсов в поведенческой адаптации путем тренировки и обучения, наркомания и старение обсуждаются в гл. [6]

Кенгуровая крыса ( Dipodomys) выделяется среди млекопитающих своей удивительной способностью переносить засушливые условия, характерные для пустынь Северной Америки. Она прекрасно чувствует себя в этих условиях благодаря уникальному сочетанию морфологических, физиологических и поведенческих адаптации. Потеря воды с выдыхаемым воздухом снижается у нее за счет того, что выдыхаемый воздух имеет более низкую температуру, чем внутренние области тела. При вдохе воздух забирает тепло в носовых ходах и охлаждает их. Во время выдоха водяные пары, содержащиеся в теплом воздухе, конденсируются на слизистой носа, и таким образом вода задерживается. Питается кенгуровая крыса сухими семенами и другой сухой растительной пищей и совсем не пьет. Единственные источники воды для нее — это вода, образующаяся в организме в процессе тканевого дыхания, и те очень малые количества воды, которые содержатся в пище. [8]

Реализация накопленной наследственной информации, проходящая в период до — и послеродового созревания, является основой каждого индивидуального учебного процесса и поведенческой адаптации. Филогенез по своей природе представляет расширение и оптимизацию учебных механизмов, совершенствование индивидуальных адаптивных способностей. [10]

Степень, в которой животные способны генерировать и сохранять тепло, зависит от физиологических механизмов, свойственных данной филогенетической группе. Все беспозвоночные, рыбы, амфибии и рептилии лишены физиологических механизмов, позволяющих поддерживать температуру тела в узких границах, хотя часто это компенсируется поведенческими адаптациями. Таких животных называют пойкилотермными ( от греч. Поскольку для повышения температуры тела они используют в основном тепло окружающей среды, используют и другой термин — эктотерм-ные животные ( от греч. [11]

Понятие механизмы адаптации отражает представления о способах приспособления человека и общества к изменениям, происходящим в окружающей среде. Все множество таких механизмов может быть условно подразделено на две большие группы: биологических и внебиологических механизмов. К первой согласно Л. В. Максимовой уверенно можно отнести механизмы морфологической, физиологической, иммунологической, генетической и поведенческой адаптации, ко второй — социальное поведение и механизмы культурной адаптации. Менее определенное, промежуточное по отношению к двум названным группам место занимают механизмы репродуктивного поведения и психологической адаптации, объединяющие в себе черты как биологических, так и внебиологических механизмов адаптации. [12]

Проблемы, возникающие при изменении внешних условий, и потенциальные средства, с помощью которых данный организм может избежать вредных последствий этого изменения, непосредственно зависят от того, насколько быстро изменяется внешняя среда. Как правило, чем быстрее происходит изменение, тем сильнее будет его воздействие на организмы. Если переходный период измеряется секундами или минутами, организму может не хватить времени даже для поведенческой адаптации ( например, для бегства), не говоря уже о создании какой-либо физиологической или биохимической защиты, которая могла бы обеспечить организму длительное успешное существование в изменившихся условиях. Если же внешняя среда изменяется медленно и постепенно — скажем, в течение недель, месяцев или, тем более, на протяжении жизни многих поколений, то времени может оказаться вполне достаточно для того, чтобы в клеточной биохимии организма произошли компенсаторные изменения. Иными словами ( это опять-таки один из главных тезисов настоящей книги), чем большим временем располагает организм для адаптации, тем более основательно он может перестроить свои фундаментальные биохимические механизмы. [13]

Страницы: 1

www.ngpedia.ru

Адаптации организмов к условиям обитания

В процессе эволюции в результате естественного отбора и борьбы за существование возникают приспособления (адаптации) организмов к определенным условиям обитания. Сама эволюция является по существу непрерывным процессом образования адаптаций, происходящим по следующей схеме: интенсивность размножения —> борьба за существование —> избирательная гибель —> естественный отбор —> приспособленность.

Адаптации затрагивают разные стороны жизненных процессов организмов и поэтому могут быть нескольких типов.

Морфологические адаптации

Они связаны с изменением строения тела. Например, появление перепонок между пальцами ног у водоплавающих животных (амфибий, птиц и др.), густого шерстного покрова у северных млекопитающих, длинных ног и длинной шеи у болотных птиц, гибкого тела у норных хищников (например, у ласки) и т. п. У теплокровных животных при продвижении на север отмечается увеличение средних размеров тела (правило Бергмана), что уменьшает относительную поверхность и теплоотдачу. У придонных рыб формируется плоское тело (скаты, камбала и др.). У растений в северных широтах и высокогорных районах часты стелющиеся и подушковидные формы, меньше повреждаемые сильными ветрами и лучше согреваемые солнцем в припочвенном слое.

Покровительственная окраска

Покровительственная окраска очень важна для видов животных, не имеющих эффективных средств защиты от хищников. Благодаря ей животные становятся менее заметными на местности. Например, самки птиц, высиживающие яйца, почти не отличимы от фона местности. Яйца птиц также окрашены под цвет местности. Покровительственную окраску имеют донные рыбы, большинство насекомых и многие другие виды животных. На севере чаще встречается белая или светлая окраска, помогающая маскироваться на снегу (полярные медведи, полярные совы, песцы, детеныши ластоногих — бельки и др.). У ряда животных появилась окраска, образованная чередованием светлых и темных полос или пятен, делающая их менее заметными в кустарниках и густых зарослях (тигры, молодые кабаны, зебры, пятнистые олени и др.). Некоторые животные способны очень быстро менять окраску в зависимости от условий (хамелеоны, осьминоги, камбала и др.).

Маскировка

Суть маскировки в том, что форма тела и его окраска делают животных похожими на листья, сучки, ветви, кору или колючки растений. Часто встречается у насекомых, обитающих на растениях.

Предостерегающая или угрожающая окраска

Некоторые виды насекомых, имеющих ядовитые или пахучие железы, имеют яркую предостерегающую окраску. Поэтому хищники, однажды столкнувшиеся с ними, надолго запоминают эту окраску и больше не нападают на таких насекомых (например, осы, шмели, божьи коровки, колорадские жуки и ряд других).

Мимикрия

Мимикрия — это окраска и форма тела у безобидных животных, подражающие их ядовитым собратьям. Например, некоторые не ядовитые змеи похожи на ядовитых. Цикады и сверчки напоминают крупных муравьев. У некоторых бабочек на крыльях имеются крупные пятна, напоминающие глаза хищников.

Физиологические адаптации

Этот тип адаптаций связан с перестройкой обмена веществ у организмов. Например, появление теплокровности и терморегуляции у птиц и млекопитающих. В более простых случаях — это приспособление к определенным формам пищи, солевому составу среды, высоким или низким температурам, влажности или сухости почвы и воздуха и т. п.

Биохимические адаптации

Этот тип адаптаций связан с образованием определенных веществ, облегчающих защиту от врагов или нападение на другие организмы. Сюда можно отнести яды змей, скорпионов, пауков и некоторых других животных, облегчающие им охоту; антибиотики грибов и бактерий, защищающие их от конкурентов; токсины растений, предохраняющие их от поедания; пахучие вещества клопов и некоторых других насекомых, отпугивающие врагов и т. п. Сюда же можно отнести образование ферментов, разрушающих ядохимикаты и лекарственные препараты, используемые человеком и приводящие к появлению устойчивых к этим веществам форм бактерий, грибов и других организмов. К биохимическим адаптациям относится и особая структура белков и липидов у термофильных (устойчивых к высоким температурам) и психрофильных (холодолюбивых), позволяющая организмам существовать в горячих источниках, вулканических почвах или в условиях вечной мерзлоты. (подробнее об этом в статье Биохимические адаптации)

Поведенческие адаптации

Данный тип адаптаций связан с изменением поведения в тех или иных условиях. Например, забота о потомстве приводит к лучшему выживанию молодых животных и повышает устойчивость их популяций. В брачные периоды многие животные образуют отдельные семьи, а зимой объединяются в стаи, что облегчает их пропитание или защиту (волки, многие виды птиц).

Приспособления к периодическим факторам среды

Это адаптации к факторам среды, имеющим определенную периодичность в своем проявлении. К этому типу относятся суточные чередования периодов активности и отдыха, состояния частичного или полного анабиоза (сбрасывание листьев, зимние или летние диапаузы животных и др.), миграции животных, вызванные сезонными изменениями и т. п.

Приспособления к экстремальным условиям обитания

Растения и животные, обитающие в пустынях и полярных областях Земли, также приобретают ряд специфических адаптаций. У кактусов листья преобразовались в колючки (уменьшение испарения и защита от выедания животными), а стебель превратился в фотосинтезирующий орган и резервуар воды. Пустынные растения имеют длинную корневую систему, позволяющие добывать воду с большой глубины. Пустынные ящерицы могут обходиться без воды, поедая насекомых и получая воду путем гидролиза их жиров. У северных животных кроме густого меха имеется также большой запас подкожных жиров, уменьшающий охлаждение тела.

Относительный характер адаптаций

Все приспособления целесообразны лишь для определенных условий, в которых они выработались. При изменении этих условий адаптации могут потерять свою ценность или даже принести вред имеющим их организмам. Белая окраска зайцев, хорошо защищающая их на снегу, становится опасной при малоснежных зимах или сильных оттепелях.

Относительный характер адаптаций хорошо доказывают и данные палеонтологии, свидетельствующие о вымирании больших групп животных и растений, не переживших изменение условий жизни.

www.polnaja-jenciklopedija.ru

Формы адаптаций

☰

Живые организмы приспособлены к тем условиям окружающей среды, в которых длительное время обитали их предки. Приспособления к условиям среды по-другому называются адаптациями. Они возникают в процессе эволюции популяции, образуя новый подвид, вид, род и т. д. В популяции накапливаются разные генотипы, проявляющиеся в разных фенотипах. Те фенотипы, которые наиболее соответствуют условиям среды, получают больше шансов выжить и оставить потомство. Таким образом, вся популяция «насыщается» полезными для данной среды обитания адаптациями.

По своим формам (видам) адаптации бывают разными. Они могут затрагивать строение тела, поведение, внешний вид, биохимию клеток и др. Различают следующие формы адаптаций.

Адаптации строения тела (морфологические адаптации). Бывают значительными (на уровне отрядов, классов и т. д), так и мелкими (на уровне видов). Примерами первых являются возникновение шерсти у млекопитающих, способности к полету у птиц, легких у земноводных. Пример мелких адаптаций — разное строение клюва у близкородственных видов птиц, питающихся разными способами.

Физиологические адаптации. Это перестройка обмена веществ. Для каждого вида, приспособленного к своим условиям обитания, характерны свои особенности обмена веществ. Так некоторым виды много едят (например, птицы), т. к. их обмен веществ достаточно быстрый (птицам требуется много энергии для полета). Некоторые виды могут длительно не пить (верблюды). Морские животные могут пить морскую воду, в то время как пресноводные и наземные этого не могут.

Биохимические адаптации. Это особое строение белков, жиров, дающие организмам возможность обитать в тех или иных условиях. Например, при низких температурах. Или способность организмов вырабатывать яды, токсины, пахучие вещества для защиты.

Покровительственная окраска. Многие животные в процессе эволюции приобретают такую окраску тела, которая делает их менее заметными на фоне травы, деревьев, грунта, т. е. там, где они обитают. Одним это позволяет защититься от хищников, другим — незаметно подкрасться и напасть. Часто покровительственной окраской обладают детеныши млекопитающих и птенцы. В то время как взрослые особи могут уже не иметь покровительственной окраски.

Предостерегающая (угрожающая) окраска. Такая окраска яркая и хорошо запоминающаяся. Характерна для жалящих и ядовитых насекомых. Например, птицы не едят ос. Один раз попробовав, они на всю жизнь запоминают характерную окраску осы.

Мимикрия — внешнее сходство с ядовитыми или жалящими видами, опасными животными. Позволяет избежать поедания хищниками, которым «кажется» что перед ними опасный вид. Так мухи-журчалки похожи на пчел, некоторые неядовитые змеи на ядовитых, на крыльях бабочек могут быть узоры, похожие на глаза хищников.

Маскировка — схожесть формы тела организма с объектом неживой природы. Тут не только возникает покровительственная окраска, но и сам организм по своей форме напоминает объект неживой природы. Например, ветку, лист. Маскировка в основном характерна для насекомых.

Поведенческие адаптации. У каждого вида животных формируется особый тип поведения, позволяющий наилучшим образом адаптироваться к конкретным условиям обитания. Это и запасание корма, забота о потомстве, брачное поведение, спячки, затаивание перед нападением, миграции и т. д.

Часто разные адаптации взаимосвязаны. Например, покровительственная окраска может сочетаться с замиранием животного (с поведенческой адаптацией) в момент опасности. Также многие морфологические адаптации обусловлены физиологическими.

scienceland.info

АДАПТАЦИЯ | Энциклопедия Кругосвет

Содержание статьиАДАПТАЦИЯ, в биологии – развитие любого признака, который способствует выживанию вида и его размножению. Адаптации могут быть морфологическими, физиологическими или поведенческими.

Морфологические адаптации включают изменения формы или строения организма. Пример такой адаптации – твердый панцирь черепах, обеспечивающий защиту от хищных животных. Физиологические адаптации связаны с химическими процессами в организме. Так, запах цветка может служить для привлечения насекомых и тем самым способствовать опылению растения. Поведенческая адаптация связана с определенным аспектом жизнедеятельности животного. Типичный пример – зимний сон у медведя. Большинство адаптаций представляет собой сочетание перечисленных типов. Например, кровососание у комаров обеспечивается сложной комбинацией таких адаптаций, как развитие специализированных частей ротового аппарата, приспособленных к сосанию, формирование поискового поведения для нахождения животного-жертвы, а также выработка слюнными железами специальных секретов, которые предотвращают свертывание высасываемой крови.

Все растения и животные постоянно адаптируются к окружающей среде. Чтобы понять, как это происходит, необходимо рассматривать не только животное или растение в целом, но и генетическую основу адаптации.

Генетическая основа.

У каждого вида программа развития признаков заложена в генетическом материале. Материал и закодированная в нем программа передаются от одного поколения другому, оставаясь относительно неизменными, благодаря чему представители того или иного вида выглядят и ведут себя почти одинаково. Однако в популяции организмов любого вида всегда присутствуют небольшие изменения генетического материала и, следовательно, вариации признаков отдельных особей. Именно из этих разнообразных генетических вариаций процесс приспособления отбирает те признаки или благоприятствует развитию таких признаков, которые в наибольшей степени увеличивают шансы на выживание и тем самым на сохранение генетического материала. Адаптация, таким образом, может рассматриваться как процесс, посредством которого генетический материал повышает свои шансы на сохранение в последующих поколениях. С этой точки зрения, каждый вид олицетворяет собой успешный способ сохранения определенного генетического материала.

Чтобы передать генетический материал, особь любого вида должна иметь возможность питаться, дожить до периода размножения, оставить потомство и затем распространить его на возможно большей территории.

Питание.

Все растения и животные должны получать из окружающей среды энергию и различные вещества, прежде всего кислород, воду и неорганические соединения. Почти все растения используют энергию Солнца, трансформируя ее в процессе фотосинтеза. Животные получают энергию, питаясь растениями или другими животными.

Каждый вид определенным образом приспособлен к тому, чтобы обеспечивать себя питанием. Ястребы имеют острые когти для захватывания добычи, а расположение глаз в передней части головы позволяет им оценить глубину пространства, что необходимо для охоты при полете на большой скорости. У других птиц, например цапель, развились длинные шея и ноги. Они добывают пищу, осторожно бродя по мелководью и подстерегая зазевавшихся водных животных. Дарвиновы вьюрки – группа близкородственных видов птиц с Галапагосских островов – представляют классический пример высокоспециализированной адаптации к разным способам питания. Благодаря тем или иным адаптивным морфологическим изменениям, в первую очередь в строении клюва, одни виды стали зерноядными, другие – насекомоядными.

Если обратиться к рыбам, то хищники, например акулы и барракуды, имеют острые зубы для поимки добычи. Другие, например мелкие анчоусы и сельди, добывают мелкие частицы пищи путем фильтрации морской воды через гребневидные жаберные тычинки.

У млекопитающих прекрасным примером адаптации к типу питания служат особенности строения зубов. Клыки и коренные зубы у леопардов и других кошачьих исключительно остры, что позволяет этим животным удерживать и разрывать тело жертвы. У оленей, лошадей, антилоп и других пастбищных животных большие коренные зубы имеют широкие ребристые поверхности, приспособленные для пережевывания травы и иной растительной пищи.

Разнообразные способы получения питательных веществ можно наблюдать не только у животных, но и у растений. Многие из них, в первую очередь бобовые – горох, клевер и другие – развили симбиотические, т.е. взаимовыгодные, отношения с бактериями: бактерии переводят атмосферный азот в химическую форму, доступную для растений, а растения предоставляют бактериям энергию. Насекомоядные растения, такие, как саррацения и росянка, получают азот из тел насекомых, пойманных ловчими листьями.

Защита.

Окружающая среда состоит из живых и неживых компонентов. Живое окружение любого вида включает животных, питающихся особями этого вида. Адаптации хищных видов направлены на эффективную добычу пищи; виды-жертвы приспосабливаются, чтобы не стать добычей хищников.

Многие виды – потенциальные жертвы – имеют защитную или маскирующую окраску, которая скрывает их от хищников. Так, у некоторых видов оленей пятнистая шкура молодых особей незаметна на фоне чередующихся пятен света и тени, а зайцев-беляков трудно различить на фоне снежного покрова. Длинные тонкие тела насекомых-палочников тоже трудно увидеть, потому что они напоминают сучки или веточки кустов и деревьев.

У оленей, зайцев, кенгуру и многих других животных развились длинные ноги, позволяющие им убегать от хищников. Некоторые животные, например опоссумы и свиномордые ужи, даже выработали своеобразный способ поведения – имитацию смерти, которая повышает их шансы на выживание, поскольку многие хищники не едят падали.

Некоторые виды растений покрыты шипами или колючками, отпугивающими животных. Многие растения имеют отвратительный для животных вкус.

Факторы окружающей среды, в частности климатические, нередко ставят живые организмы в трудные условия. Например, животным и растениям часто приходится приспосабливаться к крайним значениям температуры. Животные спасаются от холода, используя изолирующий мех или перья, мигрируя в места с более теплым климатом или впадая в зимнюю спячку. Большинство растений переживает холода, переходя в состояние покоя, эквивалентное спячке у животных.

В жару охлаждение животного происходит за счет потоотделения или частого дыхания, увеличивающего испарение. Некоторые животные, в особенности пресмыкающиеся и земноводные, способны впадать в летнюю спячку, которая по сути аналогична зимней, но вызвана жарой, а не холодом. Другие просто ищут прохладное место.

Растения могут до некоторой степени поддерживать свою температуру, регулируя интенсивность испарения, которое имеет то же охлаждающее действие, что и потоотделение у животных.

Размножение.

Критическим этапом в обеспечении непрерывности жизни является размножение – процесс, в ходе которого происходит передача генетического материала следующему поколению. Размножение имеет два важных аспекта: встречу разнополых особей для обмена генетическим материалом и выращивание потомства.

К числу адаптаций, обеспечивающих встречу особей разного пола, относится звуковая коммуникация. У некоторых видов большую роль в этом смысле играет обоняние. Например, котов сильно привлекает запах кошки в период течки. Многие насекомые выделяют т.н. аттрактанты – химические вещества, привлекающие особей противоположного пола. Запахи цветков являются эффективной адаптацией растений для привлечения насекомых-опылителей. Некоторые цветки сладко пахнут и привлекают питающихся нектаром пчел; другие пахнут отвратительно, привлекая мух, питающихся на падали.

Зрение тоже очень важно для встречи особей разного пола. У птиц брачное поведение самца, его пышные перья и яркая окраска привлекают самку и подготавливают ее к копуляции. Окраска цветка у растений часто указывает, какое животное необходимо для опыления этого растения. Например, цветки, опыляемые колибри, окрашены в красный цвет, который привлекает этих птиц.

Многие животные выработали способы защиты своего потомства в начальный период жизни. Большинство адаптаций такого рода относятся к поведенческим и включают такие действия одного или обоих родителей, которые повышают шансы на выживание детенышей. Большинство птиц строит гнезда, характерные для каждого вида. Однако некоторые виды, например воловья птица, откладывают яйца в гнезда других видов птиц и вверяют детенышей родительской заботе вида-хозяина. У многих птиц и млекопитающих, а также у некоторых рыб имеется период, когда один из родителей идет на большой риск, беря на себя функцию защиты потомства. Хотя такое поведение иногда грозит гибелью родителю, оно обеспечивает безопасность потомства и сохранение генетического материала.

Целый ряд видов животных и растений использует иную стратегию размножения: они производят на свет огромное число потомков и оставляют их незащищенными. В этом случае низкие шансы на выживание у отдельной подрастающей особи оказываются сбалансированы многочисленностью потомства. См. также РАЗМНОЖЕНИЕ.

Расселение.

Большинство видов выработало механизмы для удаления потомства от тех мест, где оно появилось на свет. Этот процесс, называемый расселением, увеличивает вероятность того, что потомство будет подрастать на еще не занятой территории.

Большинство животных просто избегает мест, где слишком сильна конкуренция. Однако накапливаются свидетельства в пользу того, что расселение обусловлено генетическими механизмами.

Многие растения приспособились к распространению семян с помощью животных. Так, соплодия дурнишника имеют на поверхности крючочки, которыми они цепляются за шерсть проходящих мимо животных. Другие растения образуют вкусные мясистые плоды, например ягоды, которые поедаются животными; семена проходят через пищеварительный тракт и неповрежденными «высеваются» в другом месте. Для распространения растения используют и ветер. Например, ветром переносятся «пропеллеры» семян клена, а также семена ваточника, имеющие хохолки из тонких волосков. Степные растения типа перекати-поле, приобретающие к моменту созревания семян шарообразную форму, перегоняются ветром на большие расстояния, по пути рассеивая семена.

Выше были приведены лишь некоторые наиболее яркие примеры адаптаций. Однако практически каждый признак любого вида является результатом адаптации. Все эти признаки составляют гармоничную совокупность, что позволяет организму успешно вести свой особый образ жизни. Человек во всех его признаках, от структуры головного мозга до формы большого пальца на ноге, является результатом адаптации. Адаптивные признаки способствовали выживанию и размножению его предков, имевших те же самые признаки. В целом концепция адаптации имеет большое значение для всех направлений биологии. См. также НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ.

www.krugosvet.ru

Поведенческие адаптации животных. Виды адаптации в окружающей среде

Адаптация возникает в процессе эволюции для решения организмом экологических задач, предъявляемых средой обитания. Они являются изменяющимся, совершенствующимся, иногда исчезающим приспособлением организмов к конкретным факторам среды. В результате выработки адаптации достигается состояние адаптированности (или соответствия морфологии, физиологии, поведения организмов) занимаемым ими экологическим нишам, которые представляют собой всю совокупность условий среды и образа жизни данного организма. Т.о. адаптацию можно считать широкой основой для возникновения или исчезновения органов, дивергенции (расхождения) видов, образования новых популяций и видов и усложнения организации.

Процесс выработки адаптации происходит постоянно и в него вовлекаются многие признаки организма [показать] .

Эволюция птиц от рептилий включала, например, последовательные изменения костей, мышц, покровов, конечностей.

Увеличение грудины, перестройка гистологической структуры костей, придавшая им наряду с прочностью легкость, развитие оперения, обусловившего лучшие аэродинамические свойства и терморегуляцию, превращение пары конечностей в крылья, обеспечило решение проблемы полета.

У некоторых представителей птиц впоследствии развились приспособления к наземному или водному образу жизни (страус, пингвин), при этом вторичные адаптации захватили также ряд признаков. Пингвины, например, сменили крылья на плавники, а их покрoвы стали водонепроницаемыми.

Однако приспособление образуется только при наличии в генофонде вида наследственной информации, способствующей изменению структур и функций в требуемом направлении. Так, млекопитающие и насекомые используют для дыхания, соответственно, легкие и трахеи, которые развиваются из разных зачатков под контролем разных генов.

К адаптации иногда приводит новая мутация, которая, включившись в систему генотипа, изменяет фенотип в направлении более эффективного решения экологических задач. Этот путь возникновения адаптации называется комбинативным.

Для решения одной экологической задачи могут быть использованы разные адаптации. Так, средством термоизоляции у медведей, песцов служит густой мех, а у китообразных — жировой подкожный слой.

Есть несколько классификаций адаптации.

По механизму действия выделяют

Приспособления пассивной защиты

- покровительственная окраска. Благодаря покровительственной окраске организм становится трудно различимым и, следовательно, защищенным от хищников.

- Яйца птиц, откладываемые на песок или на землю, имеют серый и бурый цвет с пятнышками, сходный с цветом окружающей почвы. В тех случаях, когда яйца недоступны для хищников, они обычно лишены окраски.

- Гусеницы бабочек часто зеленые, под цвет листьев, или темные, под цвет коры или земли.

- Донные рыбы обычно окрашены под цвет песчаного дна (скаты и камбалы). При этом камбалы обладают еще способностью менять окраску в зависимости от цвета окружающего фона

- Способность менять окраску путем перераспределения пигмента в покровах тела известна и у наземных животных (хамелеон).

- Животные пустынь, как правило, имеют желто-бурую или песочно-желтую окраску.

- Однотонная покровительственная окраска свойственна как насекомым (саранча) и мелким ящерицам, так и крупным копытным (антилопы) и хищникам (лев).

- Расчленяющая покровительственная окраска в виде чередования на теле светлых и темных полос и пятен. Зебры и тигр плохо видны уже на расстоянии 50-40 м из-за совпадения полос на теле с чередованием света и тени в окружающей местности. Расчленяющая окраска нарушает представления о контурах тела.

- отпугивающая (предостерегающая) окраска — также обеспечивает защиту организмов от врагов.

Яркая окраска обычно характерна для ядовитых животных и предупреждает хищников о несъедобности объекта их нападения. Эффективность предостерегающей окраски послужила причиной очень интересного явления-подражания — мимикрии [показать] .

Мимикрией называется сходство беззащитного и съедобного вида с одним или несколькими неродственными видами, хорошо защищенными и обладающими предостерегающей окраской. Явление мимикрии распространено у бабочек и других насекомых. Многие насекомые имитируют жалящих насекомых. Известны жуки, мухи, бабочки, копирующие ос, пчел, шмелей.

Мимикрия встречается и у позвоночных животных — змей. Во всех случаях сходство чисто внешнее и направлено на формирование определенного зрительного впечатления у потенциальных врагов.

Для видов-подражателей важно, чтобы их численность была невелика по сравнению с моделью, которой они подражают, иначе у врагов не будет выработан устойчивый отрицательный рефлекс на предостерегающую окраску. Низкая численность мимикрирующих видов поддерживается высокой концентрацией летальных генов в генофонде.

- сходство формы тела с окружающей средой — известны жуки, напоминающие лишайники, цикады, сходные с шипами тех кустарников, среди которых они живут. Насекомые-палочники похожи на небольшую бурую

или зеленую веточку.

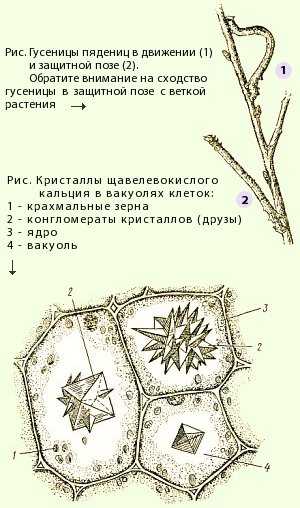

Защитное действие покровительственной окраски или формы тела повышается при сочетании ее с соответствующим поведением. Например, гусеницы пядениц в защитной позе сходны с веткой растения. Отбор уничтожает особей, поведение которых демаскирует их.

- высокая плодовитость

- другие средства пассивной защиты

- Развитие колючек и игл у растений защищает их от поедания травоядными животными

- Такую же роль играют ядовитые вещества, обжигающие волоски (крапива).

- Кристаллы щавелевокислого кальция, образующиеся в клетках некоторых растений, защищают их от поедания гусеницами, улитками и даже грызунами.

- Образования в виде твердого хитинового покрова у членистоногих (жуки, крабы), раковин у моллюсков, чешуи у крокодилов, панциря у броненосцев и черепах хорошо предохраняют их от многих врагов. Этому же служат иглы ежа и дикобраза.

Приспособления активной защиты, перемещения,

поиска пищи или партнера для размножения

- совершенствование аппарата движения, нервной системы, органов чувств, развитие средств нападения у хищных

Поразительно чувствительны органы химического чувства насекомых. Самцов непарного шелкопряда привлекает запах ароматической железы самки с расстояния 3 км. У некоторых бабочек чувствительность рецепторов вкуса в 1000 раз превосходит чувствительность рецепторов человеческого языка. Ночные хищники, например совы, прекрасно видят в темноте. У некоторых змей хорошо развита способность к термолокации. Они различают на расстоянии объекты, если разница их температур составляет всего 0,2 °С.

Приспособления к общественному образу жизни — разделение «труда» у пчел.

В зависимости от характера изменения

- адаптации с усложением морфофизиологической организации — выход кистеперых рыб на сушу в девоне, что позволило им дать начало наземным позвоночным

Для кистеперых рыб конечности служили для ползания по дну водоемов. Заглатывание воздуха и использование кислорода с помощью выпячивания стенки кишки — примитивных легких — предоставляло возможность компенсировать дефицит кислорода в водоемах того времени. Эти структуры позволили некоторым рыбам покидать на время водоемы. Первоначально такие выходы совершались, видимо, в дождливые дни или влажные ночи. Именно так делает в настоящее время американский сомик-кошка (Ictalurus nebulosis). Впоследствии эти структуры развились в легкие и конечности наземных животных. В дальнейшем вся организация рыб претерпела глубокие изменения в процессе приспособления к жизни на суше.

Такие изменения при освоении новой среды обитания, расширяющие круг функций на основе структур, ранее выполнявших другие функции, но изменившиеся в таком направлении и до такой степени, что смогли взять на себя новые функции — называется преадаптацией.

Явлен

www.fanfanclub.ru

10. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора

10. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора

Вспомните!

На основании собственных наблюдений приведите примеры приспособленности организмов к условиям существования.

В течение многих веков в естествознании господствовало представление о существовании в природе изначальной целесообразности. Сторонники креационизма считали, что Бог создавал каждый вид в абсолютном соответствии с конкретными условиями обитания. С развитием эволюционных идей общество признало существование изменчивости, но механизмы её возникновения ещё оставались неясными. Ж. Б. Ламарк считал, что развитие приспособлений – это ответная реакция организмов на действие факторов окружающей среды. И лишь с появлением эволюционной теории Ч. Дарвина адаптации организмов стали рассматривать как результат действия естественного отбора в определённых условиях внешней среды.

Все живые существа оптимально приспособлены к своим условиям обитания. Приспособленность повышает шансы организмов на выживание и оставление потомства, т. е. помогает таким особям выиграть борьбу за существование и передать свои гены следующим поколениям. Эволюционный процесс в любой популяции протекает в два этапа. Сначала возникает генетическое разнообразие, проявляющееся в фенотипических признаках. Затем в ходе естественного отбора сохраняются те признаки и свойства, которые обеспечивают особям конкретной популяции оптимальные приспособления к условиям обитания. Поскольку условия обитания организмов разнообразны, столь же разнообразны и адаптации к ним. Приспособления затрагивают внешние и внутренние признаки и свойства организмов, особенности размножения и поведения, т. е. существует множество различных форм приспособленности организмов к окружающей среде.

Морфологические адаптации. Эти адаптации связаны с особенностями строения тела. Причём, как и все остальные типы адаптаций, морфологические приспособления с точки зрения эволюционной значимости подразделяются на общие, которые затрагивают обычно крупные таксоны (отряды, классы, типы), и специальные, связанные с более узкими условиями существования (виды, группы видов). Например, возникновение крыла у птиц – это крупнейшее изменение, которое дало возможность живым организмам завоевать воздушное пространство. Впоследствии на его основе возникали вторичные и третичные адаптации, например особенности строения крыла, связанные с типом полёта. Сравните бреющий полёт буревестника и маневренный полёт колибри, позволяющий птице зависать в воздухе в одной точке и давать задний ход.

У Дарвина любимым примером приспособлений служил дятел. В «Происхождении видов путём естественного отбора» Дарвин писал: «Можно ли привести более разительный пример приспособления, чем дятел, лазящий по стволам деревьев и вылавливающий насекомых в трещинах коры?»

Классическим примером приспособлений служит строение ноги у разных видов птиц. Ярким примером адаптаций к разным типам питания является разнообразная форма птичьих клювов (см. рис. 9).

Плоская форма тела придонных рыб и торпедообразное тело акул, густой шерстный покров у северных млекопитающих, гибкое тело у норных животных – это примеры морфологических адаптаций у животных. Подобные формы адаптаций существуют и в растительном царстве. В высокогорных районах и в тундре большинство растений имеют стелющиеся и подушковидные формы, которые устойчивы к сильным ветрам, зимой легко укрываются снегом и не повреждаются в сильные морозы.

Покровительственная окраска. Такая окраска служит прекрасным способом защиты от врагов для многих видов животных. Благодаря ей животные становятся менее заметны.

Самки птиц, гнездящиеся на земле, практически сливаются с общим фоном местности. Так же незаметны яйца и птенцы у этих видов птиц, а, например, яйца аистов не имеют покровительственной окраски, потому что, как правило, недоступны для врагов (рис. 24).

Рис. 24. Покровительственная окраска позволяет птицам сливаться с ландшафтом: А – окраска малого вальдшнепа повторяет тона лесной почвы; Б – птенцы серебристой чайки в первые дни своей жизни

Рис. 25. Белая окраска животных Крайнего Севера: А – песец; Б – детёныш тюленя; В – полярный медведь

Покровительственную окраску имеют многие виды насекомых, например окраска крыльев ночных бабочек полностью сливается с той поверхностью, на которой они проводят дневные часы. Неразличимы в траве зелёные кузнечики, в пустыне – песочно-жёлтые ящерицы, на снегу – полярные песцы. Следует отметить, что в районах Крайнего Севера среди животных очень распространена белая окраска, делающая их незаметными на снежной поверхности (полярные медведи, совы, белая куропатка и многие другие) (рис. 25).

У некоторых животных существует характерная яркая окраска, образованная чередованием светлых и тёмных полос или пятен (тигры, леопарды, пятнистые олени, детёныши кабана). Такая окраска имитирует чередования света и тени в окружающей природе и делает животных менее заметными в густых зарослях (рис. 26).

Рис. 26. Гепарды. Пример покровительственной окраски

В зависимости от условий освещённости способны менять свою окраску хамелеоны, осьминоги и другие животные.

Предостерегающая окраска. У ряда животных вместо покровительственной окраски развивается предостерегающая, или угрожающая. Как правило, такая окраска свойственна жалящим или имеющим ядовитые железы насекомым. Птица, отведавшая ядовитую божью коровку или ярко-полосатого шмеля, вряд ли будет пытаться сделать это снова.

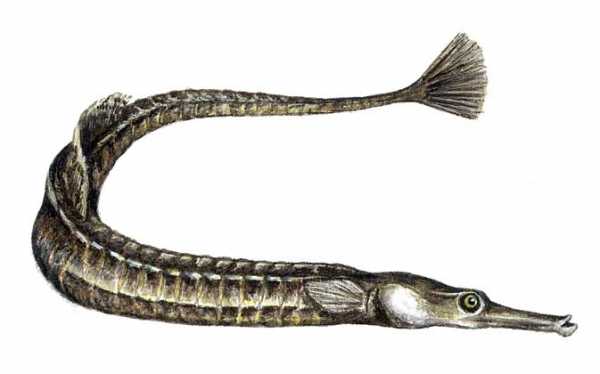

Маскировка. Хорошим средством защиты от врагов служит не только скрывающая окраска, но и маскировка – соответствие формы тела объектам живой и неживой природы. Сходство с предметами окружающей среды позволяет многим животным избегать нападения хищников. Практически неразличима в зарослях морских водорослей рыба-игла. Форма тела некоторых насекомых напоминает листья, кору, веточки или колючки растений (рис. 27).

Мимикрия. Многие безобидные животные в процессе эволюции приобрели сходство с ядовитыми видами. Это явление подражания беззащитного вида хорошо защищённым и имеющим предостерегающую окраску неродственным видам называют мимикрией (от греч. mimikos – подражательный). Непривлекательны для насекомоядных птиц пчёлы и их подражатели – мухи-журчалки (рис. 28). Многие неядовитые змеи очень похожи на ядовитых, а узор на крыльях некоторых бабочек напоминает глаза хищников.

Рис. 27. Маскировка в мире насекомых

Биохимические адаптации. Многие животные и растения способны образовывать различные вещества, которые служат им для защиты от врагов и для нападения на другие организмы. Пахучие вещества клопов, яды змей, пауков, скорпионов, токсины растений относятся к такого рода приспособлениям.

Биохимическими адаптациями также является появление особой структуры белков и липидов у организмов, обитающих при очень высоких или низких температурах. Подобные особенности позволяют этим организмам существовать в горячих источниках или, наоборот, в условиях вечной мерзлоты.

Рис. 28. Мухи-журчалки на цветах

Рис. 29. Бурундук в состоянии зимней спячки

Физиологические адаптации. Эти адаптации связаны с перестройкой обмена веществ. Без них невозможно поддержание гомеостаза в постоянно меняющихся условиях внешней среды.

Человек не может долго обходиться без пресной воды из-за особенностей своего солевого обмена, но птицы и рептилии, проводящие большую часть жизни в морских просторах и пьющие морскую воду, приобрели специальные железы, которые позволяют им быстро избавляться от избытка солей.

Многие пустынные животные перед наступлением засушливого сезона накапливают много жира: при его окислении образуется большое количество воды.

Поведенческие адаптации. Особый тип поведения в тех или иных условиях имеет очень большое значение для выживания в борьбе за существование. Затаивание или отпугивающее поведение при приближении врага, запасание корма на неблагоприятный период года, спячка животных и сезонные миграции, позволяющие пережить холодный или засушливый период, – это далеко не полный перечень разнообразных типов поведения, возникающих в ходе эволюции как приспособления к конкретным условиям существования (рис. 29).

Рис. 30. Брачный турнир самцов антилопы

Следует отметить, что многие виды адаптаций формируются параллельно. Например, защитное действие покровительственной или предупреждающей окраски значительно повышается при сочетании её с соответствующим поведением. Животные, имеющие покровительственную окраску, в минуту опасности замирают. Предостерегающая окраска, наоборот, сочетается с демонстративным поведением, отпугивающим хищника.

Особую важность имеют поведенческие адаптации, связанные с продолжением рода. Брачное поведение, выбор партнёра, образование семьи, забота о потомстве – эти типы поведения являются врождёнными и видоспецифичными, т. е. у каждого вида существует своя программа полового и детско-родительского поведения (рис. 30–32).

Относительный характер адаптаций. Все живые организмы оптимально приспособлены к условиям своего обитания, будь это пустыня или экваториальные леса, морские глубины или саванны. Каждый организм имеет множество адаптаций, которые образовывались в результате действия естественного отбора во вполне определённых условиях среды. При изменении этих условий адаптации могут потерять свою приспособительную ценность и даже принести вред их обладателю, т. е. адаптации имеют относительную целесообразность. Белая зимняя окраска зайцев становится опасной в периоды оттепелей или в малоснежные зимы (рис. 33). Если внешние условия изменятся очень резко, новые адаптации не успеют сформироваться, что приведёт к вымиранию больших групп организмов, как это случилось более 60 млн лет назад с динозаврами.

Рис. 31. Брачное поведение капских олушей

Рис. 32. Забота о потомстве у пингвинов

Рис. 33. Зимняя окраска зайца

Итак, в результате действия движущих сил эволюции у организмов возникают и совершенствуются адаптации к условиям окружающей среды. Закрепление в изолированных популяциях различных адаптаций может в итоге привести к образованию новых видов.

Вопросы для повторения и задания

1. Приведите примеры приспособленности организмов к условиям существования.

2. Почему одни животные имеют яркую, демаскирующую окраску, а другие, наоборот, – покровительственную?

3. В чём состоит сущность мимикрии?

4. Распространяется ли действие естественного отбора на поведение животных? Приведите примеры.

5. Каковы биологические механизмы возникновения приспособительной (скрывающей и предупреждающей) окраски у животных?

6. Являются ли физиологические адаптации факторами, определяющими уровень приспособленности организма в целом?

7. В чём сущность относительности любого приспособления к условиям обитания? Приведите примеры.

Подумайте! Выполните!

1. Почему не существует абсолютного приспособления к условиям обитания? Приведите примеры, доказывающие относительный характер любого приспособления.

2. Детёныши кабана обладают характерной полосатой окраской, которая с возрастом исчезает. Приведите аналогичные примеры изменения окраски у взрослых особей по сравнению с потомством. Можно ли считать эту закономерность общей для всего животного мира? Если нет, то для каких животных и почему она характерна?

3. Соберите информацию о животных с предостерегающей окраской, обитающих в вашем регионе. Объясните, почему знание этого материала важно для каждого. Сделайте информационный стенд об этих животных. Выступите с сообщением по этой теме перед школьниками младших классов.

Работа с компьютером

Обратитесь к электронному приложению. Изучите материал и выполните задания.

Повторите и вспомните!

Человек

Поведенческие адаптации – врождённое безусловно-рефлекторное поведение. Врождённые способности существуют у всех животных, в том числе и у человека. Новорождённый ребёнок умеет сосать, глотает и переваривает пищу, моргает и чихает, реагирует на свет, звук и боль. Это примеры безусловных рефлексов. Такие формы поведения возникли в процессе эволюции как результат приспособления к определённым, относительно постоянным условиям окружающей среды. Безусловные рефлексы передаются по наследству, поэтому все животные рождаются уже с готовым комплексом таких рефлексов.

Каждый безусловный рефлекс возникает на строго определённый раздражитель (подкрепление): одни – на пищу, другие – на боль, третьи – на появление новой информации и т. д. Рефлекторные дуги безусловных рефлексов постоянны и проходят через спинной мозг или ствол головного мозга.

Одной из наиболее полных классификаций безусловных рефлексов является классификация, предложенная академиком П. В. Симоновым. Учёный предложил разделить все безусловные рефлексы на три группы, отличающиеся по особенностям взаимодействия особей друг с другом и с окружающей средой. Витальные рефлексы (от лат. vita – жизнь) направлены на сохранение жизни индивида. Их невыполнение ведёт к гибели особи, а для реализации не требуется участия другой особи того же вида. В эту группу относят пищевые и питьевые рефлексы, гомеостатические рефлексы (поддержание постоянной температуры тела, оптимальной частоты дыхания, сердцебиения и т. п.), оборонительные, которые, в свою очередь, делят на пассивно-оборонительные (убегание, затаивание) и активно-оборонительные (нападение на угрожающий объект) и некоторые другие.

К зоосоциальным, или ролевым, рефлексам относят те варианты врождённого поведения, которые возникают при взаимодействии с другими особями своего вида. Это половые, детско-родительские, территориальные, иерархические рефлексы.

Третья группа – это рефлексы саморазвития. Они не связаны с адаптацией к конкретной ситуации, а как бы обращены в будущее. Среди них исследовательское, подражательное и игровое поведение.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

bio.wikireading.ru

2. Виды и механизмы адаптации.

Адаптация есть, несомненно, одно из фундаментальных качеств живой материи. Есть различные классификации адаптации в зависимости от того, какие критерии положены в их основу.

По степени врождённости различают генотипическую и фенотипическую адаптации. Генотипическая адаптация – это совокупность врожденных признаков, которые помогают организму приспособиться к конкретным условиям обитания. Наглядным примером здесь является большинство расовых признаков (чёрная кожа, узкие глаза и т.д.). Фенотипическая адаптация– это совокупность признаков, приобретённых организмом в течение жизни. К фенотипической адаптации относят, например, все изменения организма, связанные с трудовой или спортивной деятельностью.

По продолжительности формирования и проявления адаптационных реакций различают краткосрочную и долгосрочную адаптацию. Так, при физической нагрузке проявлениями краткосрочной адаптации будут являться: увеличение частоты сердечных сокращений, повышение давления крови, учащение дыхание. Многократные физические упражнения приведут к формированию таких долгосрочных адаптационных признаков, как увеличение мышечной массы, укрепление кровеносных сосудов, увеличение мощности сердца.

По характеру проявления адаптационных реакций предлагаю различать несколько видов адаптации: биохимическую, морфологическую, физиологическую, психологическую и социальную.

Биохимическая адаптация подразумевает различные перестройки метаболических процессов, вызванные тем или иным воздействием. Например, в условиях голода, когда в организме возникает недостаток энергетических ресурсов, активизируются процессы расщепления жиров, а в условиях избыточного питания, наоборот, процессы их накопления.

Морфологическая адаптация– проявляется в виде различных структурных изменений на клеточном, тканевом, органном или организменном уровнях. К этому виду можно отнести увеличение толщины рогового слоя кожи при частых механических воздействиях, увеличение мышц при занятиях спортом, потемнение кожи (наличие загара) под влиянием ультрафиолетовых лучей и т.п.

Физиологическая адаптация– это изменение характера функционирования различных систем организма, например тренировка системы терморегуляции под влиянием закаливания или изменение диаметра зрачка глаза при различной освещенности.

Психологическая адаптация осуществляется на уровне психических процессов, таких, как мышление, память, эмоции, речь и т.д. Например, наши эмоции быстро и точно передают окружающим информацию о нашем состоянии и наших намерениях. Это облегчает приспособление к окружающей среде. К механизмам психологической адаптации относят также различные формы поведения. Например, спасаясь от жары, человек находит укрытие, пьёт воду, включает кондиционер.

Социальная адаптация подразумевает участие в адаптационном процессе нескольких организмов, когда приспособление возникает в результате их совместной деятельности. Например, детёнышу не нужно искать тепло, защиту, пищу и т.д. – он получает все это от родителей, то есть в результате социальной адаптации. Более сложные формы социальной адаптации – это знание языка и традиций окружающих, получение профессии и т.п.

В целом процесс адаптации представляет собой сложную многокомпонентную систему, включающую одновременно несколько механизмов. Причём с целью экономизации адаптационных ресурсов организма сначала срабатывают механизмы социальной адаптации, если они малоэффективны (или их нет вообще) – поведенческие реакции и т.д.

Так, для защиты от холода в нашем организме существует множество приспособительных реакций, назначение которых – повышение уровня обмена веществ, приводящее в итоге к разогреванию организма. Это биохимическая адаптация. Но такие изменения даются организму с большим трудом, к тому же они долго формируются. Более «дешёвый» для организма способ– физиологическая адаптация, например сужение кровеносных сосудов кожи, приводящее к уменьшению теплоотдачи. Ещё более простой является поведенческая адаптация – ношение одежды, обогрев у различных источников тепла. Но и эти адаптационные реакции не нужны в тех случаях, когда высокоэффективна адаптация социальная– наличие помещений, отопления в них и т.д. Именно эти механизмы используются нами в первую очередь.

studfiles.net