5 советов Юлии Гиппенрейтер, как по-настоящему услышать своего ребёнка

Правила активного слушания для родителей

«Что случилось?», «Почему ты плачешь?» — мы задаём ребёнку эти вопросы и думаем, что проявляем участие. А когда не получаем ответа или слышим краткое «ничего!» — недоумеваем. Задавать вопросы — это просто, а вот отвечать на них, когда ты зол и обижен на весь мир, — совсем нет. В книге «Чудеса активного слушания» Юлия Гиппенрейтер рассказала, как общаться с расстроенным ребёнком, чтобы помочь ему разобраться в себе.

Рассылка «Мела»

Мы отправляем нашу интересную и очень полезную рассылку два раза в неделю: во вторник и пятницу

1. Назовите переживание ребёнка «по имени»

Когда ребёнок расстроен, обижен, испуган или просто устал, самое главное — дать ему понять, что вы слышите его и знаете о его переживании. Для этого нужно озвучить, что, как вы поняли, он сейчас чувствует. Именно это и означает «активно выслушать».

На возмущённое «Он отнял мою машинку!» можно сказать привычное и, казалось бы, успокаивающее «Ну ничего, поиграет и отдаст». Или просто назвать его чувства: например, сказать «Ты очень огорчён». Вот только в первом случае вы показываете ребёнку, что его чувства не важны, оставляя его наедине с его обидой. Ему приходится доказывать, что тут есть из-за чего расстраиваться — и он продолжает плакать и кричать. Вторая фраза даёт ему понять — мама с ним, рядом, она слышит и понимает его.

2. Повернитесь к ребёнку лицом

Когда вы хотите выслушать ребёнка, ваши глаза должны быть на одном уровне. Если ребёнок маленький — можно присесть рядом с ним или взять его на руки. Важно показать, что всё ваше внимание безраздельно принадлежит ему. Разговор не получится, если вы будете смотреть на ребёнка сверху вниз или возиться на кухне, иногда оглядываясь через плечо. «Ваше положение по отношению к нему и ваша поза — первые и самые сильные сигналы о том, насколько вы готовы его слушать и услышать», — пишет Гиппенрейтер. Эти сигналы бессознательно считывает ребёнок любого возраста, и вы не сможете активно выслушать его, попутно смотря телевизор или читая газету.

3. Не задавайте вопросов

Вопросы — не самый лучший способ выразить сочувствие. Как часто на вопрос «Что-то случилось?» мы слышим «Ничего!». Сказанное так, что становится ясно — да, случилось, но это история не для ушей такого бесчувственного человека. Расстроенному ребёнку может показаться, что родитель интересуется внешней стороной истории и не хочет вникать в его переживания. Утвердительные фразы, пусть даже ошибочные, выражают то, что родитель настроился на «эмоциональную волну» ребёнка и старается его понять. Так, на реплику «Не буду больше водиться с Петей» правильной реакцией будет заключение «Ты на него обиделся», а не вопросительные «Что случилось?» или даже «Ты что, на него обиделся?». Даже если просто утвердительно сказать «Что-то случилось…», ребёнку будет легче начать рассказывать о своих обидах.

4. Делайте паузы

Если ребёнок после вашей реплики молчит — не засыпайте его своими предположениями и замечаниями. Пауза даст ему время подумать, разобраться в своих переживаниях и почувствовать, что вы рядом и никуда не спешите.

5. Не бойтесь ошибиться

Делая предположения о душевном состоянии ребёнка и причинах его переживаний, вы можете ошибиться. Этого не нужно бояться: ребёнок сам вас поправит и всё равно расскажет больше, чем отвечая на стандартные вопросы. Беседуя с ним, вы постепенно нащупаете, что именно заставляет его чувствовать себя расстроенным. А он, в свою очередь, успокоится, так как почувствует ваше внимание и желание его понять. При этом нужно стараться придерживаться метода активного слушания на протяжении всего разговора.

Важная книга Юлии Гиппенрейтер о том, как общаться с ребёнком

Иногда достаточно просто повторить слова ребёнка, немного их перефразировав (чтобы ему не показалось, что его передразнивают). Например, на заявление ребёнка, что он «больше не будет водиться с Петей», можно сказать «ты не хочешь с ним больше дружить». А затем попробовать предположить почему: например, сказать «Ты на него обиделся».

Книга «Чудеса активного слушания» Юлии Гиппенрейтер

Книга «Чудеса активного слушания» Юлии ГиппенрейтерБеседы по методу активного слушания поначалу не так просто вести. За день у ребёнка происходит очень много важных событий, которые обычному взрослому кажутся пустяками. Если и относиться к ним как к пустякам, ребёнок перестанет о них рассказывать. «Как часто мы оставляем детей наедине с грузом разных переживаний своими решительными „Поздно!“, „Пора спать“, в то время как несколько минут слушания могли бы по-настоящему успокоить ребёнка перед сном», — пишет Гиппенрейтер. Если каждый день находить для ребёнка эти несколько минут, со временем вы заметите, что чем больше вы слушаете его, тем больше он рассказывает. И обиды уже не будут казаться ему такими серьёзными, а радости станут ещё радостнее — ведь и то и другое ему будет с кем разделить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему отдохнуть от детей — плохая идея

18 примеров того, как мы не задумываясь врём своим детям

Юлия Гиппенрейтер — о том, как воспитать ребёнка счастливым

mel.fm

Читать книгу Чудеса активного слушания Юлии Гиппенрейтер : онлайн чтение

Юлия Борисовна Гиппенрейтер

Чудеса активного слушания

© Гиппенрейтер Ю. Б.

© ООО «Издательство АСТ»

Предисловие к серии

Перед вами третий выпуск из серии небольших («карманных») книжек, которые в целом представляют собой дополненное и переработанное объединение двух моих книг «Общаться с ребенком. Как?» и «Продолжаем общаться с ребенком. Так?». Эти книги вышли в печать с интервалом почти в десять лет, и вторая книга («Продолжаем…») была результатом продумывания и обогащения фактическим материалом первой.

Таким образом, обе книги были и остаются органически связаны по тематике и моим главным гуманистическим установкам. Вместе с тем, они отличались по жанру. Первая книга, по отзывам многих читателей, оказалась очень полезной как практическое руководство; цель второй была больше разъяснительная: хотелось обсудить вместе с родителями, почему стоит поступать так или иначе, и что происходит с ребенком. Иными словами, если первая книга была больше направлена на действие, то вторая – на понимание.

Объединяя материал обеих книг для серии, мы встали перед задачей совмещения жанров без потери ценности каждого из них. В конечном счете, было решено сохранить в нетронутом виде текст и последовательность «Уроков» первой книги, разбив его по одному-двум урокам в каждом выпуске, и далее присоединять переработанный материал второй книги. Как наверняка заметил читатель любой из моих книг, я очень люблю примеры и часто обращаюсь к случаям из реальной жизни. Факты из жизни красноречивее слов и мнений. И в каждом выпуске вы найдете новые яркие истории, рассказанные родителями.

В целом цель настоящей серии – помочь родителям осознанно выбирать методы своих действий при жизни, воспитании и общении с детьми. Небольшие объемы выпусков, надеюсь, облегчат пользование книжками.

Практика показывает, что очень важно пробовать, чтобы испытать первые успехи. После них родители и дальше обнаруживают чудесные изменения ситуации с ребенком, даже если вначале она казалась им безнадежной.

В заключение очень хочу поблагодарить всех, с кем мне довелось обсуждать проблемы воспитания детей – родителей, учителей, воспитателей детских садов, студентов и слушателей второго высшего образования МГУ, корреспондентов газет, журналов и радио, многие из которых были сами родители.

Все участники нашего общения искренне делились своими проблемами и переживаниями, пробами и ошибками, вопросами и открытиями, писали о трудностях и успехах. Ваши поиски и достижения нашли отражения в моих книгах и, без сомнения, вдохновят многих и многих родителей, педагогов и воспитателей на труд и подвиг воспитания счастливого ребенка.

Хочу принести глубокую личную благодарность моему мужу Алексею Николаевичу Рудакову, с которым я имела счастье обсуждать не только все основные идеи книг, но также стиль, тонкие нюансы текстов, их оформление и рисунки. В его лице я всегда имела не только строгого и доброжелательного редактора, но и человека, ясно мыслящего и готового оказать эмоциональную поддержку при любой трудной работе.

В этой части мы поговорим о явных и неявных «секретах» активного слушания – о том, как наладить настоящий, глубокий контакт с ребенком.

Часть первая

Как слушать ребенка

Что такое «активное слушание» и когда надо слушать ребенка?

Причины трудностей ребенка часто бывают спрятаны в сфере его чувств. Тогда практическими действиями – показать, научить, направить – ему не поможешь. В таких случаях лучше всего… его послушать. Правда, иначе, чем мы привыкли. Психологи нашли и очень подробно описали способ «помогающего слушания», иначе его называют «активным слушанием».

Что же это значит – активно слушать ребенка? Начну с ситуаций.

– Мама сидит в парке на скамейке, к ней подбегает ее трехлетний малыш в слезах: «Он отнял мою машинку!»

– Сын возвращается из школы, в сердцах бросает на пол портфель, на вопрос отца отвечает: «Больше я туда не пойду!»

– Дочка собирается гулять; мама напоминает, что надо одеться потеплее, но дочка капризничает: она отказывается надевать «эту уродскую шапку».

Во всех случаях, когда ребенок расстроен, обижен, потерпел неудачу, когда ему больно, стыдно, страшно, когда с ним обошлись грубо или несправедливо и даже когда он очень устал, первое, что нужно сделать – это дать ему понять, что вы знаете о его переживании (или состоянии), «слышите» его. Для этого лучше всего сказать, что именно, по вашему впечатлению, чувствует сейчас ребенок. Желательно назвать «по имени» это его чувство или переживание. Повторю сказанное короче. Если у ребенка эмоциональная проблема, его надо активно выслушать.

Вернемся к нашим примерам и подберем фразы, в которых родитель называет чувство ребенка:

Активно слушать ребенка – значит «возвращать» ему в беседе то, что он вам поведал, при этом обозначив его чувство.

СЫН: Он отнял мою машинку!

МАМА: Ты очень огорчен и рассержен на него.

СЫН: Больше я туда не пойду!

ПАПА: Ты больше не хочешь ходить в школу.

ДОЧЬ: Не буду я носить эту уродскую шапку!

МАМА: Тебе она очень не нравится.

Сразу замечу: скорее всего, такие ответы покажутся вам непривычными и даже неестественными. Гораздо легче и привычнее было бы сказать:

– Ну ничего, поиграет и отдаст…

– Как это ты не пойдешь в школу?!

– Перестань капризничать, вполне приличная шапка!

При всей кажущейся справедливости этих ответов они имеют один общий недостаток: оставляют ребенка наедине с его переживанием. Своим советом или критическим замечанием родитель как бы сообщает ребенку, что его переживание неважно, оно не принимается в расчет.

Напротив, ответы по способу активного слушания показывают, что родитель понял внутреннюю ситуацию ребенка, готов, услышав о ней больше, принять ее. Такое буквальное сочувствие родителя производит на ребенка совершенно особое впечатление (замечу, что не меньшее, а порой гораздо большее влияние оно оказывает и на самого родителя, о чем немного ниже). Многие родители, которые впервые попробовали спокойно «озвучить» чувства ребенка, рассказывают о неожиданных, порой чудодейственных результатах. Приведу два реальных случая.

Мама входит в комнату дочки и видит беспорядок.

МАМА: Нина, ты все еще не убралась в своей комнате?

ДОЧЬ: Ну мам, потом.

МАМА: Тебе очень не хочется сейчас убираться.

ДОЧЬ (неожиданно бросается на шею матери): Мамочка, какая ты у меня замечательная!

Другой случай рассказал папа семилетнего мальчика.

Они с сыном торопились на автобус. Автобус был последний, и на него никак нельзя было опоздать. По дороге мальчик попросил купить шоколадку, но папа отказался. Тогда обиженный сын стал саботировать папину спешку: отставать, смотреть по сторонам, останавливаться для каких-то «неотложных» дел. Перед папой встал выбор: опаздывать нельзя, а тащить сына насильно за руку ему тоже не хотелось. И тут он вспомнил наш совет.

– Денис, – обратился он к сыну, – ты расстроился из-за того, что я не купил тебе шоколадку, расстроился и обиделся на меня.

В результате произошло то, чего папа совсем не ожидал: мальчик миролюбиво вложил свою руку в папину, и они быстро зашагали к автобусу.

Не всегда, конечно, конфликт разрешается так быстро. Иногда ребенок, чувствуя готовность отца или матери его слушать и понимать, охотно продолжает рассказывать о случившемся. Взрослому остается только активно слушать его дальше.

Приведу пример более длительного разговора, в котором мама несколько раз «озвучила» то, что она услышала и увидела, беседуя с плачущим ребенком.

Мама занята деловым разговором. В соседней комнате играют ее пятилетняя дочка и десятилетний сын. Вдруг раздается громкий плач. Плач приближается к маминой двери, и со стороны коридора начинает дергаться ручка. Мама открывает дверь, перед ней стоит, уткнувшись в косяк, плачущая дочь, а сзади – растерянный сын.

ДОЧЬ: У-y-y-y!

МАМА: Миша тебя обидел… (Пауза.)

ДОЧЬ (продолжает плакать): Он меня урони-и-ил!

МАМА: Он тебя толкнул, ты упала и ушиблась… (Пауза.)

ДОЧЬ (переставая плакать, но все еще обиженным тоном): Нет, он меня не поймал.

МАМА: Ты откуда-то прыгала, а он тебя не удержал и ты упала… (Пауза.)

Миша, который с виноватым видом стоит сзади, утвердительно кивает головой.

ДОЧЬ (уже спокойно): Да… Я к тебе хочу. (Забирается к маме на колени.)

МАМА (через некоторое время): Ты хочешь побыть со мной, а на Мишу все еще обижаешься и не хочешь с ним играть.

ДОЧЬ: Нет. Он там свои пластинки слушает, а мне неинтересно.

МИША: Ладно, пойдем, я тебе твою пластинку поставлю…

Дополнительные правила активного слушания

Этот диалог дает нам возможность обратить внимание на некоторые важные особенности и дополнительные правила беседы по способу активного слушания.

Во-первых, если вы хотите послушать ребенка, обязательно повернитесь к нему лицом. Очень важно, чтобы его и ваши глаза находились на одном уровне. Если ребенок маленький, присядьте около него, возьмите его на руки или на колени, можно слегка притянуть ребенка к себе, подойти или придвинуть свой стул к нему поближе. Избегайте общаться с ребенком, находясь в другой комнате, повернувшись лицом к плите или к раковине с посудой, смотря телевизор, читая газету, сидя, откинувшись на спинку кресла или лежа на диване. Ваше положение по отношению к нему и ваша поза – первые и самые сильные сигналы о том, насколько вы готовы его слушать и услышать. Будьте очень внимательны к этим сигналам, которые хорошо «читает» ребенок любого возраста, даже не отдавая себе сознательного отчета в том.

Во-вторых, если вы беседуете с расстроенным или огорченным ребенком, не следует задавать ему вопросы

. Желательно, чтобы ваши ответы звучали в утвердительной форме.Например:

СЫН (с мрачным видом): Не буду больше водиться с Петей.

РОДИТЕЛЬ: Ты на него обиделся.

Возможные неправильные реплики:

– А что случилось?

– Ты что, на него обиделся?

Почему первая фраза родителя более удачна? Потому что она сразу показывает, что родитель настроился на «эмоциональную волну» сына, что он слышит и принимает его огорчение, во втором же случае ребенок может подумать, что родитель вовсе не с ним, а как внешний участник интересуется только «фактами», выспрашивает о них. На самом деле это может быть совсем не так, и отец, задавая вопрос, может вполне сочувствовать сыну, но дело в том, что фраза, оформленная как вопрос, не отражает сочувствия.

Казалось бы, разница между утвердительным и вопросительным предложениями очень незначительна, иногда это всего лишь тонкая интонация, а реакция на них бывает очень разная. Часто на вопрос «Что случилось?» огорченный ребенок отвечает «Ничего!», а если вы скажете «Что-то случилось…», то ребенку бывает легче начать рассказывать о случившемся.

В-третьих, очень важно в беседе «держать паузу». После каждой вашей реплики лучше всего помолчать. Помните, что это время принадлежит ребенку, не забивайте его своими соображениями и замечаниями. Пауза помогает ребенку разобраться в своем переживании и одновременно полнее почувствовать, что вы рядом. Помолчать хорошо и после ответа ребенка – может быть, он что-то добавит. Узнать о том, что ребенок еще не готов услышать вашу реплику, можно по его внешнему виду. Если его глаза смотрят не на вас, а в сторону, «внутрь» или вдаль, то продолжайте молчать – в нем происходит сейчас очень важная и нужная внутренняя работа.

В-четвертых, в вашем ответе также иногда полезно повторить, что, как вы поняли, случилось с ребенком, а потом обозначить его чувство. Так, ответ отца в предыдущем примере мог бы состоять из двух фраз:

СЫН (с мрачным видом): Не буду больше водиться с Петей.

ОТЕЦ: Не хочешь с ним больше дружить. (Повторение услышанного.)

СЫН: Да, не хочу.

ОТЕЦ (после паузы): Ты на него обиделся. (Обозначение чувства.)

Иногда у родителей возникает опасение, что ребенок воспримет повторение его слов как передразнивание. Этого можно избежать, если использовать другие слова с тем же смыслом. В нашем примере слово «водиться» отец заменил «дружить». Практика показывает, что если вы даже и используете те же фразы, но при этом точно угадываете переживание ребенка, он, как правило, не замечает ничего необычного, и беседа успешно продолжается. Конечно, может случиться, что в ответе вы не совсем точно угадали случившееся событие или чувство ребенка. Не смущайтесь, в следующей фразе он вас поправит. Будьте внимательны к его поправке и покажите, что вы ее приняли.

Так, в примере с двумя детьми мама только на третий раз угадала, что произошло с девочкой и ее братом. («Ты откуда-то прыгала, а он тебя не удержал».) И после этого дочка сразу успокоилась.

Три результата активного слушания

Хочу снова отметить, что беседа по способу активного слушания очень непривычна для нашей культуры, и ею овладеть непросто. Однако этот способ быстро завоюет ваши симпатии, как только вы увидите результаты, которые он дает. Их по крайней мере три. Они также могут служить признаками того, что вам удается правильно слушать ребенка. Перечислю их.

1. Исчезает или по крайней мере сильно ослабевает отрицательное переживание ребенка. Здесь сказывается замечательная закономерность: разделенная радость удваивается, разделенное горе уменьшается вдвое.

2. Ребенок, убедившись, что взрослый готов его слушать, начинает рассказывать о себе все больше: тема повествования (жалобы) меняется, развивается. Иногда в одной беседе неожиданно разматывается целый клубок проблем и огорчений.

Мама укладывает четырехлетнюю Машу спать, и девочка просит посидеть с ней.

ДОЧЬ: Мамочка, ну еще капельку, ну чуть-чуть!

МАМА: Машенька, уже поздно, все ребята спят.

ДОЧЬ: Целый день одна и одна, не хочу больше!

МАМА: Ты же целый день с ребятами в саду играешь… (Вспоминает активное слушание.) Ты чувствуешь себя одинокой…

ДОЧЬ: Да, ребят много, а маму в сад не пускают.

МАМА: Ты скучаешь без меня.

ДОЧЬ: Скучаю, а Саша Петров дерется.

МАМА: Ты на него сердита.

ДОЧЬ: Он мою игру поломал!

МАМА: И ты расстроилась…

ДОЧЬ: Нет, я его толкнула, чтоб не ломал, а он меня кубиком по спине.

МАМА: Было больно… (Пауза.)

ДОЧЬ: Больно, а тебя нет!

МАМА: Ты хотела, чтобы мама тебя пожалела.

ДОЧЬ: Я хотела с тобой пойти…

МАМА: Пойти… (Пауза.)

ДОЧЬ: Ты же обещала нас с Игорьком в зоопарк сводить, я все жду-жду, а ты не ведешь!

Как часто мы оставляем детей наедине с грузом разных переживаний своими решительными «Поздно!», «Пора спать», в то время как несколько минут слушания могли бы по-настоящему успокоить ребенка перед сном. Многие родители рассказывают, что активное слушание помогло им впервые установить контакт со своими детьми.

Вот пример из книги Т. Гордона.

Отец пятнадцатилетней девочки, вернувшись с родительских курсов, где он познакомился со способом активного слушания, нашел свою дочь в кухне, болтающей со своим одноклассником. Подростки в нелестных тонах обсуждали школу. «Я сел на стул, – рассказывал потом отец, – и решил их активно слушать, чего бы мне это ни стоило. В результате ребята проговорили, не закрывая рта, два с половиной часа, и за это время я узнал о жизни своей дочери больше, чем за несколько предыдущих лет!»

3. Ребенок сам продвигается в решении своей проблемы.

Привожу почти дословно рассказ молодой женщины – слушательницы наших курсов:

Моей сестре Лене четырнадцать лет. Иногда она приезжает ко мне в гости. Перед очередным ее приездом мама позвонила и рассказала, что Лена связалась с плохой компанией. Мальчики и девочки в этой компании курят, пьют, выманивают друг у друга деньги. Мама очень обеспокоена и просит меня как-то повлиять на сестру.

В разговоре с Леной заходит речь о ее друзьях. Чувствую, что ее настроение портится.

– Лена, я вижу, тебе не очень приятно говорить о твоих друзьях.

– Да, не очень.

– Но ведь у тебя есть настоящий друг.

– Конечно есть – Галка. А остальные… даже не знаю.

– Ты чувствуешь, что остальные могут тебя подвести.

– Да, пожалуй.

– Ты не знаешь, как к ним относиться.

– Да…

– А они к тебе очень хорошо относятся.

Лена бурно реагирует:

– Ну нет, я бы не сказала. Если бы они ко мне хорошо относились, то не заставляли бы занимать у соседей деньги на вино, а потом просить их у мамы, чтобы отдать.

– Да-а. Ты считаешь, что нормальные люди так не поступают.

– Конечно, не поступают. Вон Галка не дружит с ними и учится хорошо. А мне даже уроки некогда делать.

– Ты стала хуже учиться.

– Учительница даже домой звонила, жаловалась маме.

– Мама, конечно, сильно расстроилась. Тебе ее жаль.

– Я очень люблю маму и не хочу, чтобы она расстраивалась, но ничего не могу с собой поделать. Характер какой-то у меня стал ужасный. Чуть что – начинаю грубить.

– Ты понимаешь, что грубить плохо, но что-то внутри тебя толкает сказать грубость, обидеть человека…

– Я не хочу никого обижать. Наоборот, мне все время кажется, что меня хотят обидеть. Все время чему-то учат…

– Тебе кажется, что тебя обижают и учат…

– Ну да. Потом я понимаю, что они хотят как лучше и в чем-то правы.

– Ты понимаешь, что они правы, но не хочешь это показывать.

– Да, а то будут думать, что я их во всем и всегда буду слушаться.

– Ребята из компании тоже не хотят слушаться своих родителей…

– Они даже их обманывают.

– Даже обманывают. Если обманывают родителей, то что им стоит обмануть друзей…

– Вот-вот! Я теперь поняла. Они же с деньгами меня обманули: отдавать и не собираются. В общем, они мне надоели, и я им в глаза скажу, что они за люди.

Лена поехала домой. Через несколько дней звонит мама.

– Оля, Лена передо мной извинилась. Сказала, что все поняла. И вообще стала другим человеком – ласковая, добрая, с компанией не ходит, чаще сидит дома, делает уроки, читает. А самое главное – сама очень довольна. Спасибо тебе!

Еще два замечательных результата

Вы познакомились с тремя положительными результатами, которые можно обнаружить (любой из них или сразу все) при удачном активном слушании ребенка уже в ходе беседы. Однако постепенно родители начинают обнаруживать еще по крайней мере два замечательных изменения, более общего характера.

Первое: родители сообщают, как о чуде, что дети сами довольно быстро начинают активно слушать их. Рассказывает мама четырехлетней Нади.

На днях садимся обедать, я ставлю перед Надей тарелку с едой, но она отворачивается, отказывается есть. Опускаю глаза и думаю, как правильно сказать. Но тут слышу слова дочки:

НАДЯ: Мамуленька, ты расплачешься сейчас…

МАМА: Да, Надя, я огорчена, что ты не хочешь обедать.

НАДЯ: Я понимаю, тебе обидно. Ты готовила, а я не ем твой обед.

МАМА: Да, мне очень хотелось, чтобы тебе понравился обед. Я очень старалась.

НАДЯ: Ладно, мамочка, я съем все-все до последней капельки.

И действительно – все съела!

Второе изменение касается самих родителей. Очень часто в начале занятий по активному слушанию они делятся вот каким своим неприятным переживанием. «Вы говорите, – обращаются они к психологу, – что активное слушание помогает понять и почувствовать проблему ребенка, поговорить с ним по душам. В то же время вы учите нас способу или методу, как это делать. Учите строить фразы, подыскивать слова, соблюдать правила. Какой же это разговор «по душам»? Получается сплошная «техника», к тому же неудобная, неестественная. Слова не приходят в голову, фразы получаются корявые, вымученные. И вообще – нечестно: мы хотим, чтобы ребенок поделился с нами сокровенным, а сами «применяем» к нему какие-то способы».

Такие или приблизительно такие возражения приходится слышать часто на первых двух-трех занятиях. Но постепенно переживания родителей начинают меняться. Обычно это случается после первых удачных попыток вести беседу с ребенком по-другому. Успех окрыляет родителей, они начинают иначе относиться к «технике» и одновременно замечают в себе что-то новое. Они обнаруживают, что становятся более чувствительными к нуждам и горестям ребенка, легче принимают его «отрицательные» чувства. Родители говорят, что со временем они начинают находить в себе больше терпения, меньше раздражаться на ребенка, лучше видеть, как и отчего ему бывает плохо. Получается так, что «техника» активного слушания оказывается средством преображения родителей. Мы думаем, что «применяем» ее к детям, а она меняет нас самих. В этом – ее чудесное скрытое свойство.

Что же касается беспокойства родителей относительно искусственности, «приемов» и «техник», то преодолеть его помогает одно сравнение, которое я часто привожу на занятиях.

Хорошо известно, что начинающие балерины часы проводят в упражнениях, далеко не естественных с точки зрения наших обычных представлений.

Например, они разучивают позиции, при которых ступни ставятся под различными углами, в том числе под углом 180 градусов.

При таком «вывернутом» положении ног балерины должны свободно держать равновесие, приседать, следить за движениями рук… и все это нужно для того, чтобы потом они танцевали легко и свободно, не думая уже ни о какой технике. Так же и с навыками общения. Они вначале трудны и порой необычны, но когда вы ими овладеваете, «техника» исчезает и переходит в искусство общения.

iknigi.net

Активное слушание — способ общения с ребенком. Прием, который действительно работает!

Причины трудностей ребенка часто бывают скрыты в сфере его чувств. Тогда практическими действиями – показать, научить, направить – ему не поможешь. В таких случаях лучше всего… ребенка послушать. Правда, иначе, чем мы привыкли. Психологи нашли и очень подробно описали способ «активного слушания». Что же это значит – активно слушать ребенка? Вот несколько ситуаций:

- Мама сидит в парке на скамейке, к ней подбегает ее малыш в слезах: «Он забрал мою машинку!».

- Сын возвращается из школы, в сердцах бросает на пол портфель, на вопрос отца отвечает: «Больше я туда не пойду!».

- Дочь собирается гулять; мама напоминает, что надо одеться потеплее, но дочка капризничает: она отказывается надевать «эту уродскую шапку».

Во всех случаях, когда ребенок расстроен, обижен, потерпел неудачу, когда ему больно, стыдно, страшно, когда с ним обошлись грубо или несправедливо и даже когда он очень устал, первое, что нужно сделать – это дать ему понять, что вы знаете о его переживании (или состоянии), «слышите» его. Для этого лучше всего сказать, что именно, по вашему мнению, чувствует сейчас ребенок. Желательно назвать «по имени» это его чувство или переживание.

Активно слушать ребенка – значит «возвращать» ему в беседе то, что он вам рассказал, при этом обозначив его чувство.

Вернемся к нашим примерам и подберем фразы, в которых родители называют чувства ребенка:

СЫН: Он забрал мою машинку!

МАМА: Ты очень расстроен и рассержен на него.

СЫН: Больше я туда не пойду!

ПАПА: Ты больше не хочешь ходить в школу.

ДОЧЬ: Не могу носить эту уродскую шапку!

МАМА: Тебе она очень не нравится.

Скорее всего, такие ответы покажутся вам непривычными и даже неестественными. Гораздо легче и привычнее было бы сказать:

– Ну ничего, поиграет и отдаст…

– Как это ты не пойдешь в школу?!

– Перестань капризничать, вполне приличная шапка!

При всей кажущейся справедливости этих ответов они имеют один общий недостаток: оставляют ребенка наедине с его переживанием. Своим советом или критическим замечанием родители сообщают ребенку, что его переживание неважно, оно не принимается во внимание. Напротив, ответы по способу активного слушания показывают, что родители поняли внутреннюю ситуацию ребенка, готовы, услышав о ней больше, принять ее. Такое буквальное сочувствие мамы или папы производит на ребенка совершенно особое впечатление (не меньшее, а порой гораздо большее влияние оно оказывает и на самих родителей). Многие родители, которые впервые попробовали спокойно «озвучить» чувства ребенка, рассказывают о неожиданных, порой чудодейственных результаты. Вот два реальных случая.

Мама входит в комнату дочери и видит беспорядок.

МАМА: Нина, ты все еще не убрала в своей комнате?

ДОЧЬ: Ну, мам, потом.

МАМА: Тебе очень не хочется сейчас убирать.

ДОЧЬ (неожиданно бросается на шею матери): Мамочка, какая ты у меня замечательная!

Другой случай рассказал папа семилетнего мальчика.

Они с сыном торопились на автобус. Автобус был последний, и на него никак нельзя было опоздать. По дороге мальчик попросил купить шоколадку, но папа отказался. Тогда обиженный сын стал саботировать папину спешку: отставать, смотреть по сторонам, останавливаться для каких-то «неотложных» дел. Перед папой встал выбор: опаздывать нельзя, а тащить сына насильно за руку тоже не хотелось. И тут он вспомнил наш совет. «Денис, – обратился он к сыну, – ты расстроился из-за того, что я не купил тебе шоколадку, расстроился и обиделся на меня». В результате произошло то, чего папа совсем не ожидал: мальчик миролюбиво вложил свою руку в папину, и они быстро направились к автобусу.

Не всегда, конечно, конфликт решается так быстро. Иногда ребенок, чувствуя готовность отца или матери его слушать и понимать, охотно продолжает рассказывать о том, что случилось. Взрослому остается только активно слушать его дальше.

Некоторые важные особенности и дополнительные правила беседы по способу активного слушания

1. Если вы хотите послушать ребенка, обязательно повернитесь к нему лицом. Очень важно также, чтобы его и ваши глаза находились на одном уровне. Если ребенок маленький, присядьте к нему, возьмите его на руки или на колени, можно слегка привлечь ребенка к себе, подойти или придвинуть свой стул к нему ближе. Избегайте общаться с ребенком, находясь в другой комнате, повернувшись лицом к плите или к раковине с посудой, смотря телевизор, читая газету, сидя, откинувшись на спинку кресла или лежа на диване. Ваше положение по отношению к нему и ваша поза – первые и самые сильные сигналы о том, насколько вы готовы его слушать и услышать. Будьте очень внимательны к этим сигналам, которые хорошо «читает» ребенок любого возраста, даже не отдавая себе сознательного отчета в том.

2. Во-вторых, если вы разговариваете с расстроенным ребенком, не следует задавать ему вопросы. Желательно, чтобы ваши ответы звучали в утвердительной форме.

К примеру:

СЫН (с мрачным видом): Не буду больше водиться с Петей.

ОТЕЦ: Ты на него обиделся.

Возможны неправильные реплики:

– А что случилось? Ты что, на него обиделся?

Почему первая фраза отца более удачная? Потому что она сразу показывает, что отец настроился на «эмоциональную волну» сына, что он слышит и принимает его печаль, во втором же случае ребенок может подумать, что отец совсем не с ним, а как внешний участник интересуется только «фактами», выспрашивает о них. На самом деле это может быть совсем не так, и отец, задавая вопрос, может вполне сочувствовать сыну, но дело в том

ihappymama.ru

приемы активного слушания, я-сообщения, отзеркаливание, перефразирование, резюмирование

Мамам и папам помогут приёмы из психологии, многие из которых уже на слуху: активное слушание, я-сообщения, отзеркаливание, перефразирование, резюмирование.

Правила создания контекста, в котором эти методы будут работать:

- Поддерживайте доброжелательный настрой, демонстрируйте уважительное отношение. Представьте, что вы общаетесь не с несмышлёнышем, а потенциальным предпринимателем, учёным, артистом… Увидьте в ребёнке будущего взрослого, и повышать голос, кричать, иронизировать, давить будет гораздо сложнее, ведь в ситуации со взрослым это приведёт к конфликту.

- Принимайте детей с их достоинствами и недостатками. Представьте, что вы почувствуете, если муж, партнёр или подруга грубо или насмешливо, при всех, будут критиковать вас. Поставьте себя на место ребёнка, и это поможет вам останавливаться и тщательнее подбирать слова и интонацию.

- Дайте маленькому человеку сказать. Не перебивайте, даже если вам кажется, что он говорит что-то смешное или глупое.

- Удовлетворяйте потребность в контакте с вами, наполняйте общение положительными эмоциями в течение дня и детям будет проще открыться вам.

Приёмы активного слушания

Чтобы успокоиться, детям бывает достаточно, чтобы их выслушали. Поэтому слушание предполагает, что ребёнок говорит, а вы слушаете не перебивая.

Что значит активное? Это значит, что вы включены: не просто слушаете, но и слышите, и откликаетесь на рассказ. В первую очередь маленький человек считывает эмоции и сигналы тела, поэтому так важны ваше положение и поза.

Если вы искренне заинтересованы в том, что говорят и переживают дети, тело само сделает свою работу и они поймут, что вы включены.

В то же время активное слушание — это навык, который тренируется, поэтому понаблюдайте за собой, чтобы понять, посылаете ли вы эти сигналы, и начните использовать их сознательно:

- повернитесь к говорящему всем телом, смотрите в лицо, желательно, чтобы ваши глаза были на одном уровне;

- кивайте или наклоните голову слегка на бок;

- если ребёнок готов к телесному контакту, посадите его на колени, обнимите, поглаживайте, держите за руку или просто слегка касайтесь. Но не настаивайте, если почувствуете нежелание или сопротивление. Лучше просто сядьте рядом на комфортном расстоянии.

Чего делать не следует:

- отвернуться от собеседника, заниматься своими делами, смотреть телевизор или разговаривать по телефону;

- сесть или встать в закрытую позу, скрестить ноги или руки на груди;

- физически доминировать: «нависать» над говорящим, поставить руки на пояс или на бёдра.

На уровне эмоций и речи выделяют несколько основных приёмов:

1. Паузы: делайте их для того, чтобы помочь ребёнку сосредоточиться, а также показать, что вы его внимательно слушаете.

2. Поддакивание, подбадривание, побуждение.

3. Междометия (да, ага, угу, и) и короткие реплики («неужели», «а дальше», «ну и»).

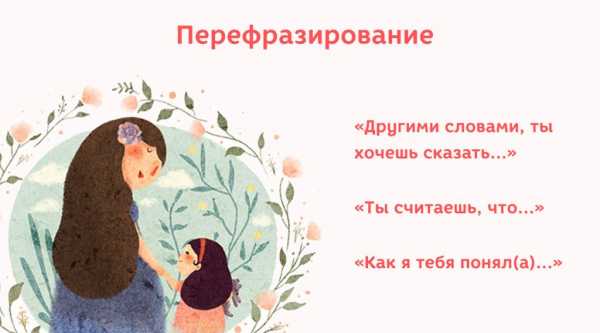

4. Перефразирование — пересказ услышанного своими словами. Его цель — убедиться, что вы правильно поняли человека, а также дать ему понять это.

Можно использовать фразы:

«Другими словами, ты хочешь сказать…»

«Ты считаешь, что…»

«Как я тебя понял(а)…»

В дополнение можно использовать уточняющие фразы и вопросы:

«Что ты имеешь в виду, когда говоришь…»

«Если я тебя правильно понял(а)…»

Старайтесь использовать больше утвердительных предложений вместо вопросов. Они дают ощущение большего сопереживания и побуждают рассказывать дальше. Если вы ошибаетесь, ребёнок вас поправит.

5. Отражение чувств, сопереживание:

«Мне кажется, ты сейчас чувствуешь…»

«Похоже, ты обижен(а)».

«Ты, наверное, сильно разозлился…»

Вместе с обозначением чувства можно повторить фразу ребёнка его же словами или схожими:

— Я не нашёл свою игрушку.

— Не нашёл игрушку? Должно быть, ты сильно расстроился.

6. Резюмирование — это подведение итогов разговора, когда озвучиваются основные мысли и, возможно, договорённости.

«Вот, значит, что произошло…»

«Теперь я понимаю, что случилось…»

«Давай подумаем, что можно сделать в этой ситуации»

«Давай договоримся, что если…»

Одно из препятствий к успешному использованию активного слушания — наши шаблонные реакции и ответы. Психологи выделили двенадцать видов (подробнее о них можно прочитать у Ю. Б. Гиппенрейтер):

- Приказы, команды. «Я сказала прекрати!» «Прибери здесь!» «Живо спать!»

- Предупреждения, предостережения, угрозы. «Если ты не перестанешь капризничать, конфету не дам!», «Ещё раз так сделаешь и получишь!»

- Мораль, нравоучения, проповеди. «С другими ребятами нужно делиться!», «Старших надо уважать».

- Советы, готовые решения. «Я бы на твоём месте это не надела. Возьми лучше вот ту футболку».

- Доказательства, логические доводы, нотации, лекции: «Ты уже не маленький, должен понимать, что так поступать нехорошо».

- Критика, выговоры, обвинения. «Совсем совести нет, разве так делают», «Всё из‑за тебя!».

- Похвала. «Вот это правильно, так и надо». «Молодец!»

- Обзывание, высмеивание. «Жадина-говядина», «Эх ты, разиня».

- Догадки, интерпретации. «Наверняка опять двойку получил».

- Выспрашивание, расследование. «В чём дело, почему ты молчишь?»

- Уговоры, увещевания, сочувствие на словах. «Нашёл из-за чего расстраиваться, это пустяки».

- Отшучивание, уход от разговора. «Давай как-нибудь потом поговорим».

Навыки активного слушания помогают не только в общении с ребёнком, но и с любым взрослым. Есть хорошее выражение: «Удивительно, насколько разными бывают люди. Одни не слышат, что ты говоришь, а другие слышат то, о чём ты думаешь». Активное слушание позволит попасть во вторую категорию.

Подробнее о правилах, приёмах и результатах этого метода читайте в книгах Юлии Борисовны Гиппенрейтер «Чудеса активного слушания» и «Общаться с ребёнком. Как?».

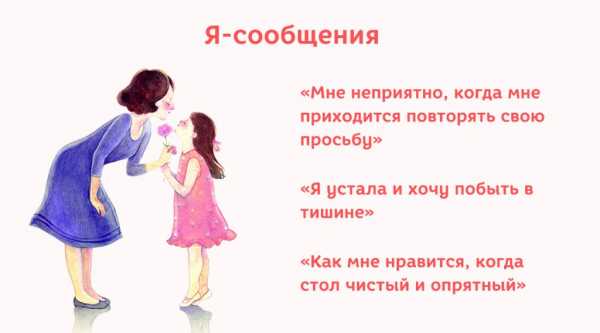

Я-сообщения

Ещё один принцип конструктивного общения — я-сообщения. В этих высказываниях от первого лица используются местоимения «я», «мне», «меня», «моё». Они отражают мнение и переживания говорящего, в то время как ты-высказывания содержат оценку другого и его поведения и провоцируют ответную агрессию, обиду.

Используя я-высказывания, вы создаёте пространство уважения, сохраняете дистанцию между говорящими. Если ребёнок видит ваше искреннее проявление чувств, он лучше узнаёт вас и ему проще выражать свои переживания.

В любой конфликтной ситуации говорите прежде всего о своих чувствах и видении ситуации, а не о поведении другого.

«Мне неприятно, когда мне приходится повторять свою просьбу» вместо «Сколько раз тебе повторять, сделай это немедленно!»

«Я устала и хочу побыть в тишине» вместо «Ты прекратишь шуметь или нет!».

«Как мне нравится, когда стол чистый и опрятный» вместо «Ну что ты за поросёнок!».

Отзеркаливание

Следующий способ — отзеркаливание. В психологии так называют копирование жестов, позы, слов собеседника с целью вызвать его расположение и симпатию. Это возможность показать ребёнку вербально и невербально, что вы его понимаете, сопереживаете ему.

Этот механизм начинает свою работу ещё в младенчестве. Для новорождённого мама — зеркало: отвечает улыбкой на улыбку, хмурится, цокает или агукает в ответ.

Наверняка вы замечали, как забавно копируют малыши манеру родителей говорить, ходить, наклонять голову или поправлять волосы. Важно помнить, что они делают это не для того, чтобы передразнить или рассмешить нас. Для малышей это способ стать своим, освоить мир чувств и научиться понимать, что испытывают другие.

Имитация и подражание возможны благодаря зеркальным нейронам и являются ключом к эмпатии и сопереживанию. Дети подражают чаще всего неосознанно, а вот взрослые, напротив, могут использовать метод отзеркаливания в отношениях сознательно, чтобы настроиться на одну волну с детьми. Когда малыш чувствует, что его принимают, он расслабляется, раскрывается и лучше реагирует на ваши слова и действия.

Отзеркаливание можно использовать на одном или нескольких уровнях.

На уровне тела:

- Повторите положение тела собеседника (например, сядьте напротив него на пол в той же позе).

- Повторяйте какие-то его движения, жесты, мимику (возможно, почёсывайте изредка нос, пожимайте плечами или вздыхайте). Делайте это не сразу, а не спеша и с промежутком.

- Подстраивайтесь под его дыхание.

На уровне эмоций и речи:

- Говорите с той же скоростью, ритмом, интонацией.

- Присоединяйтесь и выражайте те же эмоции.

Избегайте передразнивать детей. Следите за тем, чтобы ваше поведение не выглядело фальшиво и/или как насмешка. Это наверняка обидит и разозлит малыша, и скорее всего, он закроется. Осознанное отзеркаливание должно быть незаметным и выглядеть естественно.

Создав атмосферу понимания и близости, можно потихоньку менять ход общения в нужное русло: юный собеседник начнёт теперь уже зеркалить вас и будет прощё достичь согласия.

Кстати, простое актёрское упражнение (по форме, но не по сути и исполнению), которое можно превратить в полезную весёлую игру с малышом, так и называется «Зеркало». Встаньте напротив друг друга. Пусть один из вас показывает какое-то движение. Задача второго максимально точно повторить его.

Один из вариантов этого упражнения: двигаться, соединив ладони друг с другом. И хотя это кажется простым, быстро и точно повторять движения за другим, не потеряв контакта рук, получится, только если расслабиться, довериться другому и следовать за ним!

В статье приведены лишь некоторые способы эффективного общения. Но даже их использование поможет вам улучшить взаимопонимание и сделать отношения более близкими. При этом дети будут учиться различать собственные эмоции, называть их, а значит, управлять ими в будущем и правильно использовать в общении с другими.

Иллюстрации: ru.pngtree.com

Читать по теме:

О чём говорить с маленькими детьми

О чём говорить с детьми от 3 до 6 лет

mchildren.ru

Приемы и техники активного слушания ребенка.

Приемы и техники активного слушания.

Как научиться активному слушанию?

При кажущейся легкости навыки активного слушания даются не так легко. Существуют специальные курсы, на которых можно этому научиться; психологи проводят тренинг «Активное слушание», который может быть очень полезен всем, кому приходится иметь дело с детьми: родителям и учителям. Методы активного слушания можно применять, разумеется, и в беседе со взрослыми собеседниками. Однако в работе с детьми и подростками эти навыки приобретают особенное значение.

Как использовать активное слушание? Примеры из жизни могут быть самые разные. Допустим, классный руководитель проводит беседу с учеником, успеваемость которого по нескольким предметам резко снизилась.

Ученик: Я не хочу учить химию, она мне не нужна в жизни.

Учитель: Ты считаешь, что химия тебе не понадобится в жизни.

Ученик: Да, я не собираюсь учиться на врача или на химика, а больше этот предмет никому не нужен.

Учитель: Ты считаешь, что должен учить только те предметы, которые потребуются тебе в дальнейшем в твоей будущей профессии.

Ученик: Да, конечно. Зачем тратить время на то, что никогда не потребуется?

Учитель: Ты твердо выбрал себе будущую профессию и точно знаешь, какие знания тебе потребуются в ней, а какие — нет.

Ученик: Думаю, что да. Я давно хочу быть журналистом и занимаюсь в основном теми предметами, которые мне нужны: русским, иностранным, литературой…

Учитель: Ты считаешь, что журналисту надо знать только русский, иностранный, литературу.

Ученик: Конечно, нет. Журналист обязан быть эрудированным… Ну, ладно, я понял, подучу немного…

Разумеется, после этой беседы школьник необязательно начнет более серьезно относиться к уроку химии, но во всяком случае учитель заставил его задуматься. Может быть, стоит подытожить эту беседу каким-либо я-сообщением: «Меня очень огорчит, если ты поймешь, что предмет тебе все-таки необходим, но будет слишком поздно» — или что-нибудь в этом духе.

Сравнивая активное и пассивное слушание, надо обязательно иметь в виду, что молчаливое слушание вовсе не обязательно является пассивным. Если вы показываете заинтересованность в беседе, смотрите на своего собеседника, сопереживаете ему, всячески это демонстрируя, то вы слушаете активно, даже если вы молчите при этом. Нередко бывают случаи, когда ребенку надо именно выговориться. В этом случае ему нужен слушатель, а не собеседник, но настоящий, активный слушатель — тот, кто, действительно, ему сочувствует, сопереживает, понимает его эмоциональное состояние. Достаточно будет, если ребенок будет видеть сопереживание у вас на лице. В этом случае вклиниваться в его монолог не очень разумно: можно просто сбить ребенка, и он уйдет, не выговорившись.

Методы активного слушания могут быть очень полезны классному руководителю. Но и на уроке использовать их вполне возможно, особенно если речь идет о гуманитарном предмете, когда школьники нередко высказывают свое мнение по поводу каких-то событий или прочитанного произведения. При этом надо помнить несколько правил.

Никогда не подменять слова ребенка собственными рассуждениями.

Не договаривать за ребенка, даже если уверен, что уже его поняли.

Не приписывать ему чувства и мысли, о которых он не рассказывал.

Необходимо отрешиться от собственных мнений и собственных размышлений, постараться все интеллектуальные и эмоциональные силы кинуть на то, чтобы понять другого человека, подстроиться под него.

Надо демонстрировать свою заинтересованность всеми способами: вербально (я тебя понимаю; я с тобой согласен) и невербально (смотреть на собеседника, стремясь к тому, чтобы взгляд был примерно на одном уровне: если ребенок сидит, то лучше учителю тоже сидеть, если стоит, то стоять, если ребенок маленького роста, то можно присесть на корточки; сохранять на лице выражение заинтересованного внимания; стараться, чтобы лицо выражало те же эмоции, которые испытывает собеседник — в этом случае ребенку будет легче высказать то, что он думает.

Иногда это приводит к удивительным последствиям: школьнику удается взглянуть на проблему иначе, внезапно осознать те мысли и чувства, которые раньше он не осознавал, но они зрели в глубине его сознания.

В результате активного слушания подросток сам осознает то, что прежде было от него почти скрыто, на что он не обращал внимания, а теперь, когда начал говорить внимательному собеседнику, вдруг сам заметил и понял. Ну и конечно, результатом активного слушания будет то, что учитель будет лучше понимать учеников, а значит, ему проще будет с ними работать.

P.S. Кстати, приемы активного слушания хорошо работают и с женщинами, потому что они хотят, чтобы их выслушали — и ничего более. Но это уже другая тема…

Что такое активное слушание

Под активным слушанием Ю. Гиппенрейтер понимает различные приемы, которые помогают взрослым лучше понимать ребенка и показывать ему свою заинтересованность.

Активное слушание предполагает восприятие в полном объеме информации, которую хочет передать собеседник. С автором не поспоришь. Недопонимание — это и в самом деле проблема, ведь нередко мы слышим совсем не то, что имел в виду наш собеседник, и это может приводить к печальным последствиям: недоразумениям, обидам, а в перспективе — к серьезным конфликтам, отчужденности.

Классическим примером такого недопонимания служит «эффект невидимки»; впервые он описан английским прозаиком Г. Честертоном в рассказе «Невидимка». Несколько человек, наблюдавших за домом по просьбе детектива, сказали, что туда никто не входил. Однако же внутри обнаружен труп человека, который только перед этим был жив. Все в недоумении: кто же совершил преступление? Главный герой догадывается, что все наблюдатели, отвечая на вопрос, не входил ли кто-нибудь в дом, на самом деле имели в виду вопрос: «Не входил ли кто-нибудь подозрительный?». В действительности в здании вошел почтальон, но о нем никто не упомянул, так как наблюдатели неточно поняли вопрос.

Книги по теме

Нечто подобное мы можем часто наблюдать в своей жизни. Мы имеем в виду что-то одно, а наш собеседник понимает что-то другое. Ведь все мы воспринимаем информацию в объеме собственного жизненного опыта, а нередко еще и собственных ожиданий, иногда предвзятых. В связи с этим техника активного слушания, помогающая безошибочно понимать собеседника, приобретает особое значение как в жизни любого человека, так и — особенно! — в работе учителя и в жизни родителя.

Приемы и техники активного слушания

Прием «Эхо»

Первая из них — это прием «Эхо»; суть его в том, что взрослый повторяет за ребенком часть его высказывания. Можно несколько перефразировать, подобрать синонимы. Например, ребенок говорит: «Не буду я делать вашу дурацкую контрольную!». Учитель повторяет: «Ты не хочешь делать эту контрольную». При том, что это выглядит несколько похожим на передразнивание, такое «эхо» не только не приводит к обиде, но, наоборот, вызывает желание прояснить свою фразу, продолжив диалог в более или менее рациональном русле.

Перефразирование

Другая техника — перефразирование; учитель как бы пересказывает то, что уже услышал, стремясь уточнить, правильно ли он понял собеседника. Часто это и в самом деле необходимо, потому что не всегда мы говорим достаточно понятно для всех, ведь речь каждого человека содержит множество умолчаний, намеков. Все это понятно для говорящего, но не всегда очевидно для слушающего.

Интерпретация

Наконец, третья техника — интерпретация. Это вывод, «выжимки» из всего сказанного.

Более подробно приемы активного слушания ребенка можно поделить на следующие группы.

Пауза

Суть этого приема в следующем: если мы видим, что собеседник еще не до конца высказался, надо дать ему возможность высказаться полностью, выдержать паузу. Не надо стараться договаривать за него, даже если нам кажется, что нам уже все понятно. Пауза часто необходима ребенку для того, чтобы обдумать, что он сам думает на эту тему, сформулировать свое отношение, свое мнение. Это его время, и он должен потратить его сам.

Уточнение

Надо попросить собеседника уточнить, правильно ли мы поняли, что он имеет в виду. Это часто необходимо, поскольку, возможно, вы неправильно понимаете мысль ребенка и усматриваете в ней что-то нехорошее или просто не соответствующее его замыслу.

В связи с этим полезно вспомнить притчу про два яблока. Мама вошла в комнату и увидела у маленькой дочки в руках два яблока. «Какие красивые яблоки! — сказала мама. — Дай мне, пожалуйста, одно!». Девочка несколько секунд смотрела на маму, а потом быстро откусила от обоих яблок. Мама очень огорчилась: неужели дочке жалко для нее яблочка? Но она не успела расстроиться как следует, потому что кроха тут же протянула ей одно из яблок и сказала: «Вот, мамочка, возьми это: оно слаще!» Это притча напоминает нам о том, как легко неправильно понять человека, превратно истолковать его действия или слова.

Пересказ

Этот прием активного слушания предполагает пересказывание своими словами того, что мы услышали от собеседника. Цель его в том, чтобы показать свою заинтересованность, а также в том, чтобы собеседник мог поправить нас, если мы что-то поняли неправильно. Кроме того, пересказ позволяет сделать некий промежуточный вывод из беседы.

Развитие мысли

Это ответ на то, что было сказано собеседником, но с некоторой перспективой; взрослый как бы продолжает мысль ребенка, высказывает предположение, к чему могут привести эти события или поступки, каковы могли бы быть их причины и тому подобное.

Сообщение о восприятии

Этот прием заключается в том, что взрослый сообщает ребенку о том, что он его понял. Речь идет о конкретном вербальном сообщении, но желательно показывать это и невербально: смотреть в лицо собеседнику, кивать, поддакивать. Недопустимо беседовать, стоя спиной или глядя в сторону.

Сообщение о восприятии самого себя

Это сообщение о своем эмоциональном состоянии в связи с разговором. Например, так: я расстроен, меня огорчили твои слова; или: я рад это слышать. Это типичное «я-сообщение», но в связи с разговором оно показывает наличие эмоционального контакта.

Замечания по ходу беседы

Это небольшие выводы по поводу хода разговора, желательные при использовании техники активного слушания; примеры: «Мне кажется, мы обсудили этот вопрос», «По-моему, мы пришли к общему выводу» и тому подобное.

infourok.ru

rrumagic.com : Урок пятый. Как слушать ребенка : Юлия Гиппенрейтер : читать онлайн

Урок пятый. Как слушать ребенка

Что такое «активное слушание» и когда надо слушать ребенка? Примеры.

Дополнительные правила активного слушания.

Как узнать, правильно ли? (Три результата активного слушания).

Еще два замечательных результата.

Домашние задания.

Вопросы родителей.

Причины трудностей ребенка часто бывают спрятаны в сфере его чувств. Тогда практическими действиями – показать, научить, направить – ему не поможешь. В таких случаях лучше всего… его послушать. Правда, иначе, чем мы привыкли. Психологи нашли и очень подробно описали способ «помогающего слушания», иначе его называют «активным слушанием».

Что же это значит – активно слушать ребенка? Начну с ситуаций.

Мама сидит в парке на скамейке, к ней подбегает ее трехлетний малыш в слезах: «Он отнял мою машинку!».

Сын возвращается из школы, в сердцах бросает на пол портфель, на вопрос отца отвечает: «Больше я туда не пойду!».

Дочка собирается гулять; мама напоминает, что надо одеться потеплее, но дочка капризничает: она отказывается надевать «эту уродскую шапку».

Во всех случаях, когда ребенок расстроен, обижен, потерпел неудачу, когда ему больно, стыдно, страшно, когда с ним обошлись грубо или несправедливо и даже когда он очень устал, первое, что нужно сделать – это дать ему понять, что вы знаете о его переживании (или состоянии), «слышите» его.

Для этого лучше всего сказать, что именно, по вашему впечатлению, чувствует сейчас ребенок. Желательно назвать «по имени» это его чувство или переживание.

Повторю сказанное короче. Если у ребенка эмоциональная проблема, его надо активно выслушать.

Активно слушать ребенка – значит «возвращать» ему в беседе то, что он вам поведал, при этом обозначив его чувство.

Вернемся к нашим примерам и подберем фразы, в которых родитель называет чувство ребенка:

СЫН: Он отнял мою машинку!

МАМА Ты очень огорчен и рассержен на него.

СЫН: Больше я туда не пойду!

ПАПА: Ты больше не хочешь ходить в школу.

ДОЧЬ: Не буду я носить эту уродскую шапку!

МАМА: Тебе она очень не нравится.

Сразу замечу: скорее всего такие ответы покажутся вам непривычными и даже неестественными. Гораздо легче и привычнее было бы сказать:

– Ну ничего, поиграет и отдаст…

– Как это ты не пойдешь в школу?!

– Перестань капризничать, вполне приличная шапка!

При всей кажущейся справедливости этих ответов они имеют один общий недостаток: оставляют ребенка наедине с его переживанием.

Своим советом или критическим замечанием родитель как бы сообщает ребенку, что его переживание неважно, оно не принимается в расчет. Напротив, ответы по способу активного слушания показывают, что родитель понял внутреннюю ситуацию ребенка, готов услышать о ней больше, принять ее.

Такое буквальное сочувствие родителя производит на ребенка совершенно особое впечатление (замечу, что не меньшее, а порой гораздо большее влияние оно оказывает и на самого родителя, о чем немного ниже). Многие родители, которые впервые попробовали спокойно «озвучить» чувства ребенка, рассказывают о неожиданных, порой чудодейственных результатах. Приведу два реальных случая.

Мама входит в комнату дочки и видит беспорядок.

МАМА: Нина, ты все еще не убралась в своей комнате!

ДОЧЬ: Ну, мам, потом!

МАМА Тебе очень не хочется сейчас убираться…

ДОЧЬ (неожиданно бросается на шею матери): Мамочка, какая ты у меня замечательная!

Другой случай рассказал папа семилетнего мальчика.

Они с сыном торопились на автобус. Автобус был последний, и на него никак нельзя было опоздать. По дороге мальчик попросил купить шоколадку, но папа отказался. Тогда обиженный сын стал саботировать папину спешку: отставать, смотреть по сторонам, останавливаться для каких-то «неотложных» дел. Перед папой встал выбор: опаздывать нельзя, а тащить сына насильно за руку ему тоже не хотелось. И тут он вспомнил наш совет: «Денис,– обратился он к сыну,– ты расстроился из-за того, что я не купил тебе шоколадку, расстроился и обиделся на меня».

В результате произошло то, чего папа совсем не ожидал: мальчик миролюбиво вложил свою руку в папину, и они быстро зашагали к автобусу.

Не всегда, конечно, конфликт разрешается так быстро. Иногда ребенок, чувствуя готовность отца или матери его слушать и понимать, охотно продолжает рассказывать о случившемся. Взрослому остается только активно слушать его дальше.

Приведу пример более длительного разговора, в котором мама несколько раз «озвучила» то, что она услышала и увидела, беседуя с плачущим ребенком.

Мама занята деловым разговором. В соседней комнате играют ее пятилетняя дочка и десятилетний сын. Вдруг раздается громкий плач.

Плач приближается к маминой двери, и со стороны коридора начинает дергаться ручка. Мама открывает дверь, перед ней стоит, уткнувшись в косяк, плачущая дочь, а сзади – растерянный сын.

ДОЧЬ: У-у-у-у!

МАМА: Миша тебя обидел… (Пауза.)

ДОЧЬ (продолжает плакать): Он меня урони-и-ил!

МАМА: Он тебя толкнул, ты упала и ушиблась… (Пауза.) ;

ДОЧЬ (переставая плакать, но все еще обиженным тоном): Нет, он меня не поймал.

МАМА: Ты откуда-то прыгала, а он тебя не удержал и ты упала… (Пауза.)

Миша, который с виноватым видом стоит сзади, утвердительно кивает головой.

ДОЧЬ (уже спокойно): Да… Я к тебе хочу. (Забирается к маме на колени.)

МАМА (через некоторое время): Ты хочешь побыть со мной, а на Мишу все еще обижаешься и не хочешь с ним играть…

ДОЧЬ: Нет. Он там свои пластинки слушает, а мне неинтересно.

МИША: Ладно, пойдем, я тебе твою пластинку поставлю…

Этот диалог дает нам возможность обратить внимание на некоторые важные особенности и дополнительные правила беседы по способу активного слушания.

Во-первых, если вы хотите послушать ребенка, обязательно повернитесь к нему лицом. Очень важно также, чтобы его и ваши глаза находились на одном уровне. Если ребенок маленький, присядьте около него, возьмите его на руки или на колени; можно слегка притянуть ребенка к себе, подойти или придвинуть свой стул к нему поближе.

Избегайте общаться с ребенком, находясь в другой комнате, повернувшись лицом к плите или к раковине с посудой; смотря телевизор, читая газету; сидя, откинувшись на спинку кресла

или лежа на диване. Ваше положение по отношению к нему и ваша поза – первые и самые сильные сигналы о том, насколько вы готовы его слушать и услышать. Будьте очень внимательны к этим сигналам, которые хорошо «читает» ребенок любого возраста, даже не отдавая себе сознательного отчета в том.

Во-вторых, если вы беседуете с расстроенным или огорченным ребенком, не следует задавать ему вопросы. Желательно, чтобы ваши ответы звучали в утвердительной форме.

Например:

СЫН (с мрачным видом): Не буду больше водиться с Петей!

РОДИТЕЛЬ: Ты на него обиделся.

Возможные неправильные реплики:

– А что случилось?

– Ты что, на него обиделся?

Почему первая фраза родителя более удачна? Потому что она сразу показывает, что родитель настроился на «эмоциональную волну» сына, что он слышит и принимает его огорчение; во втором же случае ребенок может подумать, что родитель вовсе не с ним, а как внешний участник интересуется только «фактами», выспрашивает о них. На самом деле, это может быть совсем не так, и отец, задавая вопрос, может вполне сочувствовать сыну, но дело в том, что фраза, оформленная как вопрос, не отражает сочувствия.

Казалось бы, разница между утвердительным и вопросительным предложениями очень незначительна, иногда это всего лишь тонкая интонация, а реакция на них бывает очень разная. Часто на вопрос: «Что случилось?» огорченный ребенок отвечает: «Ничего!», а если вы скажете: «Что-то случилось…», то ребенку бывает легче начать рассказывать о случившемся.

В-третьих, очень важно в беседе «держать паузу». После каждой вашей реплики лучше всего помолчать. Помните, что это время принадлежит ребенку; не забивайте его своими соображениями и замечаниями. Пауза помогает ребенку разобраться в своем переживании и одновременно полнее почувствовать, что вы рядом. Помолчать хорошо и после ответа ребенка – может быть, он что-то добавит. Узнать о том, что ребенок еще не готов услышать вашу реплику, можно по его внешнему виду. Если его глаза смотрят не на вас, а в сторону, «внутрь» или вдаль, то продолжайте молчать: в нем происходит сейчас очень важная и нужная внутренняя работа.

В-четвертых, в вашем ответе также иногда полезно повторить, что, как вы поняли, случилось с ребенком, а потом обозначить его чувство. Так, ответ отца в предыдущем примере мог бы состоять из двух фраз.

СЫН (с мрачным видом): Не буду больше водиться с Петей!

ОТЕЦ: Не хочешь с ним больше дружить. (Повторение услышанного).

СЫН: Да, не хочу…

ОТЕЦ (после паузы): Ты на него обиделся… (Обозначение чувства).

Иногда у родителей возникает опасение, что ребенок воспримет повторение его слов как передразнивание. Этого можно избежать, если использовать другие слова с тем же смыслом. Например, в нашем примере слово «водиться» отец заменил «дружить». Практика показывает, что если вы даже и используете те же фразы, но при этом точно угадываете переживание ребенка, он, как правило, не замечает ничего необычного, и беседа успешно продолжается.

Конечно, может случиться, что в ответе вы не совсем точно угадали случившееся событие или чувство ребенка. Не смущайтесь, в следующей фразе он вас поправит. Будьте внимательны к его поправке и покажите, что вы ее приняли.

Так, в примере с двумя детьми мама только на третий раз угадала, что произошло с девочкой и ее братом («Ты откуда-то прыгала, а он тебя не удержал…»). И после этого дочка сразу успокоилась.

Хочу снова отметить, что беседа по способу активного слушания очень непривычна для нашей культуры, и ею овладеть непросто. Однако этот способ быстро завоюет ваши симпатии, как только вы увидите результаты, которые он дает. Их по крайней мере три. Они также могут служить признаками того, что вам удается правильно слушать ребенка. Перечислю их.

1. Исчезает или по крайней мере сильно ослабевает отрицательное переживание ребенка. Здесь сказывается замечательная закономерность: разделенная радость удваивается, разделенное горе уменьшается вдвое.

2. Ребенок, убедившись, что взрослый готов его слушать, начинает рассказывать о себе все больше: тема повествования (жалобы) меняется, развивается. Иногда в одной беседе неожиданно разматывается целый клубок проблем и огорчений.

…Мама укладывает четырехлетнюю Машу спать, и девочка просит посидеть с ней.

ДОЧЬ: Мамочка, ну еще капельку, ну чуть-чуть!

МАМА: Машенька, уже поздно, все ребята спят.

ДОЧЬ: Целый день одна и одна, не хочу больше!

МАМА: Ты же целый день с ребятами в саду играешь… (Вспоминает активное слушание.) Ты чувствуешь себя одинокой…

ДОЧЬ: Да, ребят много, а маму в сад не пускают.

МАМА: Ты скучаешь без меня.

ДОЧЬ: Скучаю, а Саша Петров дерется.

МАМА: Ты на него сердита. ДОЧЬ: Он мою игру поломал! МАМА: И ты расстроилась… ДОЧЬ: Нет, я его толкнула, чтоб не ломал, а он меня кубиком по спине.

МАМА: Было больно… (Пауза.)

ДОЧЬ: Больно, а тебя нет!

МАМА: Ты хотела, чтобы мама тебя пожалела.

ДОЧЬ: Я хотела с тобой пойти…

МАМА: Пойти… (Пауза.) ДОЧЬ: Ты же обещала нас с Игорьком в зоопарк сводить, я все жду-жду, а ты не ведешь!

Как часто мы оставляем детей наедине с грузом разных переживаний своими решительными «Поздно!», «Пора спать», в то время как несколько минут слушания могли бы по-настоящему успокоить ребенка перед сном.

Многие родители рассказывают, что активное слушание помогло им впервые установить контакт со своими детьми.

Вот пример из книги Т. Гордона.

Отец пятнадцатилетней девочки, вернувшись с родительских курсов, где он познакомился со способом активного слушания, нашел свою дочь в кухне, болтающей со своим одноклассником. Подростки в нелестных тонах обсуждали школу. «Я сел на стул,– рассказывал потом отец,– и решил их активно слушать, чего бы мне это ни стоило. В результате ребята проговорили, не закрывая рта, два с половиной часа, и за это время я узнал о жизни своей дочери больше, чем за несколько предыдущих лет!».

3. Ребенок сам продвигается в решении своей проблемы.

Привожу почти дословно рассказ молодой женщины – слушательницы наших курсов:

«Моей сестре Лене четырнадцать лет. Иногда она приезжает ко мне в гости. Перед очередным ее приездом мама позвонила и рассказала, что Лена связалась с плохой компанией. Мальчики и девочки в этой компании курят, пьют, выманивают друг у друга деньги. Мама очень обеспокоена и просит меня как-то повлиять на сестру.

В разговоре с Леной заходит речь о ее друзьях. Чувствую, что ее настроение портится. – Лена, я вижу, тебе не очень приятно говорить о твоих друзьях.

– Да, не очень.

– Но ведь у тебя есть настоящий друг.

– Конечно, есть Галка. А остальные… даже не знаю.

– Ты чувствуешь, что остальные могут тебя подвести.

– Да, пожалуй…

– Ты не знаешь, как к ним относиться.

– Да…

– А они к тебе очень хорошо относятся. Лена бурно реагирует:

– Ну нет, я бы не сказала! Если бы они ко мне хорошо относились, то не заставляли бы занимать у соседей деньги на вино, а потом просить их у мамы, чтобы отдать.

– Да-а… Ты считаешь, что нормальные люди так не поступают.

– Конечно, не поступают! Вон Галка не дружит с ними и учится хорошо. А мне даже уроки некогда делать.

– Ты стала хуже учиться.

– Учительница даже домой звонила, жаловалась маме.

– Мама, конечно, сильно расстроилась. Тебе ее жаль.

– Я очень люблю маму и не хочу, чтобы она расстраивалась, но ничего не могу с собой поделать. Характер какой-то у меня стал ужасный. Чуть что – начинаю грубить.

– Ты понимаешь, что грубить плохо, но что– то внутри тебя толкает сказать грубость, обидеть человека…

– Я не хочу никого обижать. Наоборот, мне все время кажется, что меня хотят обидеть. Все время чему-то учат…

– Тебе кажется, что тебя обижают и учат…

– Ну да. Потом я понимаю, что они хотят как лучше и в чем-то правы.

– Ты понимаешь, что они правы, но не хочешь это показывать.

– Да, а то будут думать, что я их во всем и всегда буду слушаться.

– Ребята из компании тоже не хотят слушаться своих родителей…

– Они даже их обманывают.

– Даже обманывают. Если обманывают родителей, то что им стоит обмануть друзей…

– Вот-вот! Я теперь поняла. Они же с деньга ми меня обманули: отдавать и не собираются. В общем, они мне надоели, и я им в глаза скажу, что они за люди.

– Лена поехала домой. Через несколько дней звонит мама:

– Оля, Пена передо мной извинилась. Сказала, что все поняла. И вообще стала другим человеком – ласковая, добрая, с компанией не ходит, чаще сидит дома, делает уроки, читает. А самое главное – сама очень довольна. Спасибо тебе!»

Вы познакомились с тремя положительными результатами, которые можно обнаружить (любой из них или сразу все) при удачном активном слушании ребенка уже в ходе беседы.

Однако постепенно родители начинают обнаруживать еще по крайней мере два замечательных изменения, более общего характера.

Первое: родители сообщают, как о чуде, что дети сами довольно быстро начинают активно слушать их.

Рассказывает мама четырехлетней Нади.

На днях садимся обедать, я ставлю перед Надей тарелку с едой, но она отворачивается, отказывается есть. Опускаю глаза и думаю, как правильно сказать. Но тут слышу слова дочки:

НАДЯ: Мамуленька, ты расплачешься сейчас…

МАМА: Да,. Надя, я огорчена, что ты не хочешь обедать.

НАДЯ: Я понимаю, тебе обидно. Ты готовила, а я не ем твой обед…

МАМА: Да, мне очень хотелось, чтобы тебе понравился обед. Я очень старалась.

НАДЯ: Ладно, мамочка, я съем все-все до последней капельки.

И действительно – все съела!

Второе изменение касается самих родителей. Очень часто в начале занятий по активному слушанию они делятся вот каким своим неприятным переживанием. «Вы говорите,– обращаются они к психологу,– что активное слушание помогает понять и почувствовать проблему ребенка, поговорить с ним по душам. В то же время вы учите нас способу или методу, как это делать. Учите строить фразы, подыскивать слова, соблюдать правила… Какой же это разговор „по душам“? Получается сплошная „техника“, к тому же неудобная, неестественная. Слова не приходят в голову, фразы получаются корявые, вымученные. И вообще – нечестно: мы хотим, чтобы ребенок поделился с нами сокровенным, а сами „применяем“ к нему какие-то способы.»

Такие или приблизительно такие возражения приходится слышать часто на первых двух-трех занятиях. Но постепенно переживания родителей начинают меняться. Обычно это случается после первых удачных попыток вести беседу с ребенком по-другому. Успех окрыляет родителей, они начинают иначе относиться к «технике» и одновременно замечают в себе что-то новое. Они чувствуют, что становятся более чувствительными к нуждам и горестям ребенка, легче принимают его «отрицательные» чувства. Родители говорят, что со временем они начинают находить в себе больше терпения, меньше раздражаться на ребенка, лучше видеть, как и отчего ему бывает плохо. Получается так, что «техника» активного слушания оказывается средством преображения родителей. Мы думаем, что «применяем» ее к детям, а она меняет нас самих. В этом – ее чудесное скрытое свойство.

Что же касается беспокойства родителей относительно искусственности, «приемов» и «техники», то преодолеть его помогает одно сравнение, которое я часто привожу на занятиях.

Хорошо известно, что начинающие балерины часы проводят в упражнениях, далеко неестественных с точки зрения наших обычных представлений. Например, они разучивают позиции, при которых ступни ставятся под различными углами, в том числе под углом 180 градусов.

При таком «вывернутом» положении ног балерины должны свободно держать равновесие, приседать, следить за движениями рук… и все это нужно для того, чтобы потом они танцевали легко и свободно, не думая уже ни о какой технике. Так же и с навыками общения. Они вначале трудны и порой необычны, но когда вы ими овладеваете, «техника» исчезает и переходит в искусство общения.

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Задание первое.

Перед вами таблица, в которой нужно заполнить графу «чувства ребенка». В левой колонке вы найдете описание ситуации и слова ребенка, справа напишите, какие, по вашему мнению, чувства он испытывает в этом случае. Пока не думайте о вашем ответе.

1. Ситуация и слова ребенка

2. Чувства ребенка

3. Ваш ответ

1.1 (Образец): «Сегодня, когда я выходила из школы, мальчишка-хулиган выбил у меня портфель и из него все высыпалось».

1.2 Огорчение, обида

1.3 Ты очень расстроилась, и было очень обидно.

2.1 (Ребенку сделали укол, плачет): «Доктор плохой!».

3.1 (Старший сын – маме): «Ты всегда ее защищаешь,

говоришь «маленькая, маленькая», а меня никогда не жалеешь».

4.1 «Сегодня на уроке математики я ничего не поняла

и сказала об этом учителю, а все ребята смеялись».

5.1 (Ребенок роняет чашку, та разбивается): «Ой!!! Моя ча-ашечка!».

6.1 (Влетает в дверь): «Мам, ты знаешь, я сегодня

первый написал и сдал контрольную!».

7.1 «Ну надо же, я забыла включить телевизор, а там было

продолжение фильма!».

Задание второе

По сути, это продолжение первого задания. Запишите в третьей колонке ваш ответ на слова ребенка. Обозначьте в этой фразе чувство, которое (по вашему предположению) он испытывает (см.образец).

Примечание. Правильные ответы к этому и предыдущему заданиям вы найдете в конце урока.

Задание третье.

Начните то же делать в вашем повседневном общении с ребенком: замечайте моменты его различных переживаний, когда он обижен, расстроен, боится, не хочет, устал, рассержен, радостен, нетерпелив, увлечен… и называйте их в вашем обращении к нему. Не забывайте о повествовательной (не вопросительной) форме вашей реплики и о паузе после ваших слов.

ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ

ВОПРОС: Всегда ли нужно активно слушать ребенка? Вот, например, вчера сын пришел домой в порванных брюках. Ему хоть бы что, а я в отчаянии: где теперь их достанешь! Неужели и здесь его надо было активно слушать?

ОТВЕТ: Нет, не надо. Когда ребенку «хоть бы что», а вы переживаете, то ситуация как раз противоположна той, которую мы имели в виду до сих пор. Как в этом случае реагировать, мы обсудим через урок.

Другой случай, когда не надо активно слушать – это вопрос типа «Мам, который час?». Было бы нелепо ответить: «Ты хочешь узнать, который час…»

ВОПРОС: Обязательно ли, слушая ребенка, откликаться развернутыми фразами?

ОТВЕТ: Совсем не обязательно. Одна мама пишет: «Моя дочка, прийдя из школы, рассказывает, не закрывая рта, обо всем, что случилось. Мне остается только кивать головой и поддакивать».

Эта мама ведет себя естественно и совершенно правильно. Когда ребенок, переполненный впечатлениями, говорит «не закрывая рта», все, в чем он нуждается,– это в вашем присутствии и внимании. Психологи назвали этот способ «пассивным слушанием» – пассивным, конечно, только внешне. Здесь употребляются короткие фразы и слова, междометия, просто мимические знаки, говорящие о том, что вы слушаете и отзываетесь на детские чувства: «Да-да…», «Ага!», «Неужели?», «Расскажи еще…», «Интересно», «Ты так и сказал!», «Вот-вот…», «И что же?», «Замечательно!», «Ну надо же!..» и т. п.

Короткие слова уместны и при рассказе об отрицательных переживаниях. В опере «Снегурочка» есть сцена – дуэт: к старому царю берендеев приходит девушка. Она жалуется на то, что возлюбленный покинул ее, полюбив Снегурочку. Льется грустная речь девушки, а мудрый старик мягко отвечает «Сказывай, сказывай…», «Сказывай, деточка…», «Сказывай, милая…», «Сказывай, слушаю». Не правда ли, завораживающий пример искусства слушать, пришедший к нам из глубин народной культуры! А мудрые бабушки, по которым теперь все тоскуют,– не так ли они слушали?

ВОПРОС: А как слушать ребенка, если некогда? Как прервать его?

ОТВЕТ: Если некогда, лучше не начинайте. Нужно, чтобы у вас был некоторый запас времени. От начатых и прерванных попыток слушать ребенка тот может получить только разочарование. Хуже всего, если хорошо начавшийся разговор резко обрывается родителем:

– Вася, пора домой.

– Пап, пожалуйста, еще немножко!

– Тебе хочется еще немножко поиграть… (Активно слушает).

– Да, у нас так интересно!

– Сколько же еще?

– Ну, хоть полчасика.

– Нет, это слишком много. Сейчас же домой!

При повторении подобных случаев у ребенка может вырасти лишь недоверие к отцу, и попытки активного слушания он начнет оценивать как способ войти к нему в доверие, чтобы потом больнее ударить. Особенно опасны такие ошибки, если у вас до сих пор не было хорошего контакта с ребенком, и вы делаете только первые шаги.

ВОПРОС: А что, если активное слушание не помогает? Например, на днях я говорю дочке: «Пора садиться за уроки». А она отвечает. «Нет, еще есть время, сейчас не хочу». Я ей: «Тебе сейчас не хочется…» Она: «Да, не хочется»,– так и не села!

ОТВЕТ: Этот вопрос помогает разъяснить одно частое ошибочное мнение родителей, будто активное слушание – это способ добиться от ребенка того, что вы от него хотите.

Совсем нет, активное слушание – это путь установления лучшего контакта с ребенком, способ показать, что вы безусловно его принимаете со всеми его отказами, бедами, переживаниями. Для появления такого контакта может понадобиться некоторое время, в течение которого ребенок убедится, что вы стали более внимательно относиться к его проблемам. Если же, напротив, он заподозрит, что вы рассчитываете каким-то новым способом воздействовать на него «в свою пользу», то сопротивление вашим попыткам только возрастет.

Ответы на задания 1 и 2, урок 5.

1. Возможные ответы родителя:

2. Ты очень расстроилась и было обидно.

3. Тебе больно, ты рассердилась на доктора.

4. Тебе хочется, чтобы я тебя тоже защищала.

5. Было очень неловко и обидно.

6. Ты испугалась, и чашечку очень жалко.

7. Здорово! Я вижу, ты очень рад.

8. Очень досадно…

rumagic.com

Читать онлайн «Чудеса активного слушания» автора Гиппенрейтер Юлия Борисовна — RuLit

Юлия Борисовна Гиппенрейтер

Чудеса активного слушания

© Гиппенрейтер Ю. Б.

© ООО «Издательство АСТ»

Предисловие к серии

Перед вами третий выпуск из серии небольших («карманных») книжек, которые в целом представляют собой дополненное и переработанное объединение двух моих книг «Общаться с ребенком. Как?» и «Продолжаем общаться с ребенком. Так?». Эти книги вышли в печать с интервалом почти в десять лет, и вторая книга («Продолжаем…») была результатом продумывания и обогащения фактическим материалом первой.

Таким образом, обе книги были и остаются органически связаны по тематике и моим главным гуманистическим установкам. Вместе с тем, они отличались по жанру. Первая книга, по отзывам многих читателей, оказалась очень полезной как практическое руководство; цель второй была больше разъяснительная: хотелось обсудить вместе с родителями, почему стоит поступать так или иначе, и что происходит с ребенком. Иными словами, если первая книга была больше направлена на действие, то вторая – на понимание.

Объединяя материал обеих книг для серии, мы встали перед задачей совмещения жанров без потери ценности каждого из них. В конечном счете, было решено сохранить в нетронутом виде текст и последовательность «Уроков» первой книги, разбив его по одному-двум урокам в каждом выпуске, и далее присоединять переработанный материал второй книги. Как наверняка заметил читатель любой из моих книг, я очень люблю примеры и часто обращаюсь к случаям из реальной жизни. Факты из жизни красноречивее слов и мнений. И в каждом выпуске вы найдете новые яркие истории, рассказанные родителями.

В целом цель настоящей серии – помочь родителям осознанно выбирать методы своих действий при жизни, воспитании и общении с детьми. Небольшие объемы выпусков, надеюсь, облегчат пользование книжками.

Практика показывает, что очень важно пробовать, чтобы испытать первые успехи. После них родители и дальше обнаруживают чудесные изменения ситуации с ребенком, даже если вначале она казалась им безнадежной.