Реферат Нарушения прорезывания зубов

Реферат

- формат doc

- размер 18.52 КБ

- добавлен 18 октября 2010 г.

Затрудненное прорезывание нижнего зуба мудрости. Этиология, патогенез, клиническая картина, лечение. Неправильное положение зуба. Неполное прорезывание зуба. Задержка прорезывания зуба.

Похожие разделы

- Академическая и специальная литература

- Медицинские дисциплины

- Ветеринария

- Ветеринарная стоматология

- Прикладная литература

- Зубы и десны

Смотрите также

- формат pdf

- размер 4.

15 МБ

15 МБ - добавлен 07 ноября 2009 г.

Учебное пособие. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2005. — 56 с. Пособие содержит данные о развитии и строении зубов. В нем освещены вопросы частной анатомии постоянных и молочных зубов, приведены данные о рентгеноанатомии зубов, отражены сведения об аномалиях формы, размеров, числа и положения зубов. Пособие составлено в соответствии с основными требованиями учебной программы по анатомии человека для стоматологических факультетов. Анатомические термины, представл…

- формат djvu

- размер 1.68 МБ

- добавлен 21 апреля 2011 г.

М.: Медицина, 1985. — 176 с. В книге приведены этиология, патогенез, классификация некариозных поражений зуба, тканей зуба. Дано описание клинических проявлений двух основных групп заболеваний зубов некариозного происхождения, возникающих как в процессе развития тканей зубов, так и после их прорезывания. Рассмотрены различные методы лечения и профилактика этих заболеваний. Книга предназначена для врачей-стоматологов. Предисловие к изданию Помимо…

Рассмотрены различные методы лечения и профилактика этих заболеваний. Книга предназначена для врачей-стоматологов. Предисловие к изданию Помимо…

- формат doc

- размер 31.37 КБ

- добавлен 18 октября 2010 г.

Лекция А. Г. Гулюков Аномалии формирования и прорезывания зубов: ретенция и дистопия, адентия и сверхкомплектные зубы. Клинические проявления, показания к хирургическому лечению. Затрудненное прорезывание нижнего зуба «мудрости». Осложнения, связанные с затруднением прорезывания зуба, их профилактика и лечение.

Курсовая работа

- формат doc

- размер 961.54 КБ

- добавлен 18 октября 2010 г.

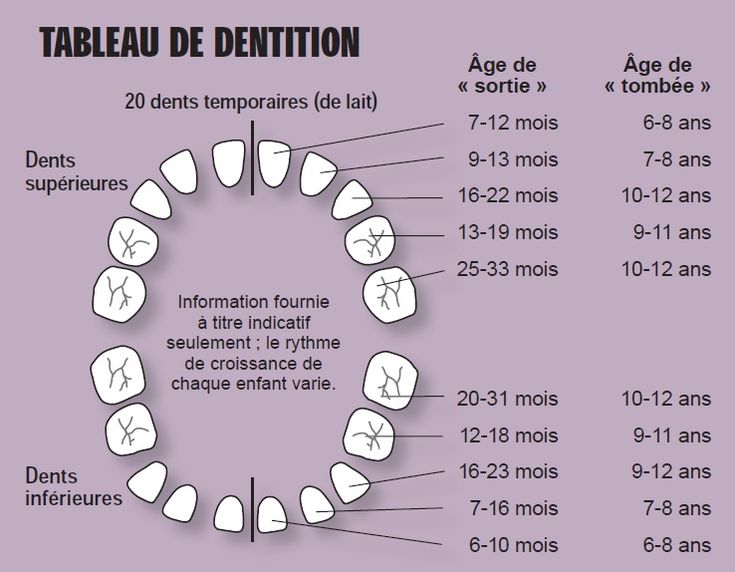

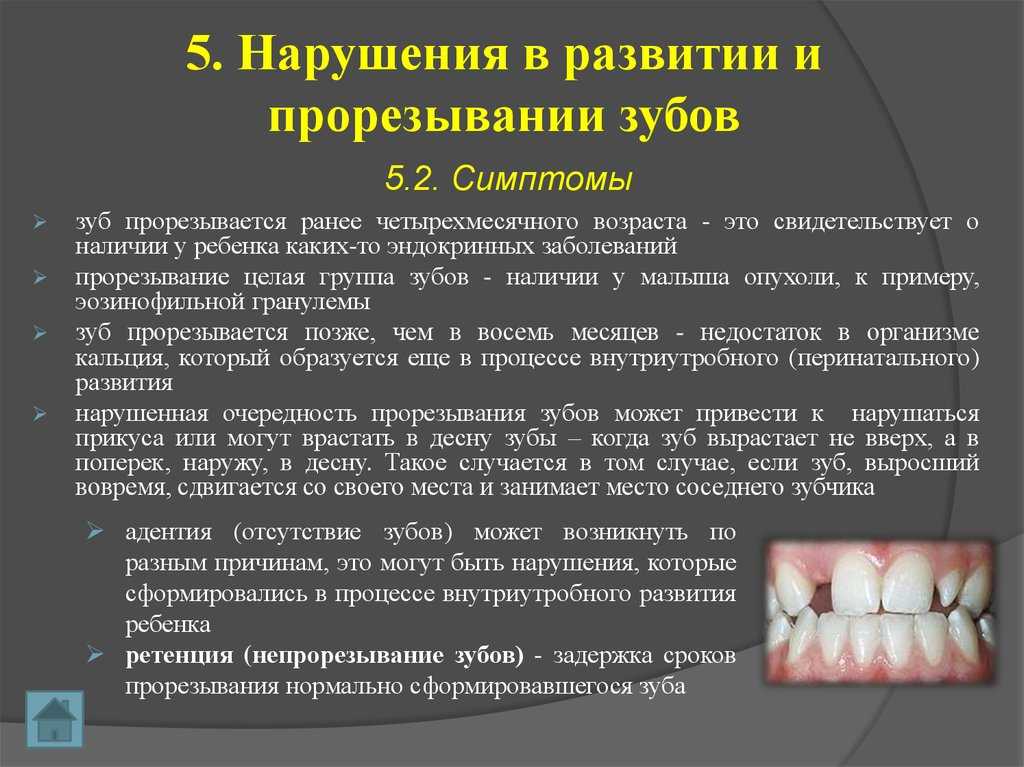

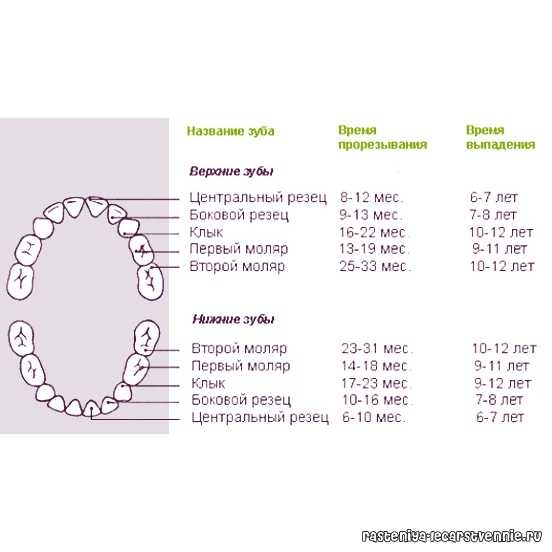

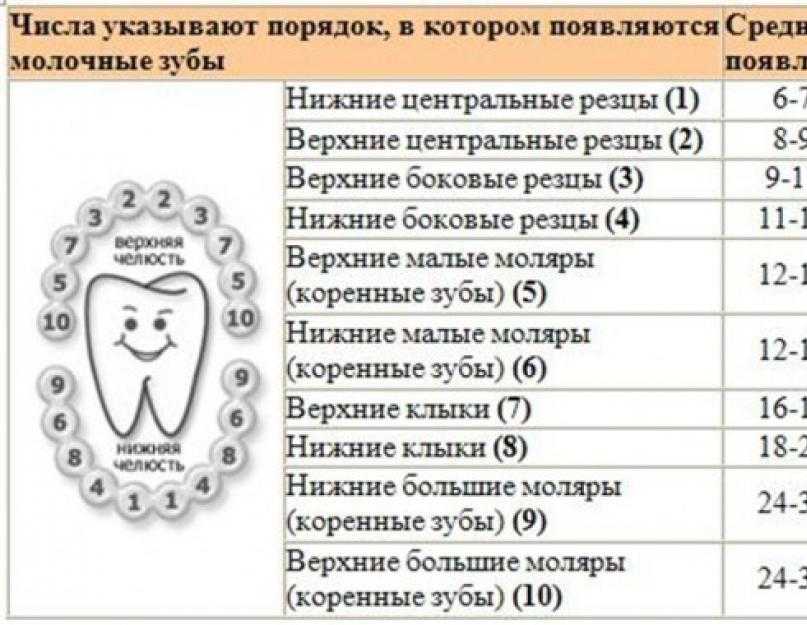

Развитие и смена зубов у ребенка. Прикус. Оценка развития зубов. «Зубной возраст». Классификация некариозных поражений зубов. Поражения зубов, возникающие в период фолликулярного развития их тканей: Гипоплазия эмали. Гиперплазия эмали. Эндемический флюороз. Аномалии развития и прорезывания зубов, изменения их цвета. Наследственные нарушения развития зубов. Патология твердых тканей зубов, развивающихся после их прорезывания: Пигментация…

Прикус. Оценка развития зубов. «Зубной возраст». Классификация некариозных поражений зубов. Поражения зубов, возникающие в период фолликулярного развития их тканей: Гипоплазия эмали. Гиперплазия эмали. Эндемический флюороз. Аномалии развития и прорезывания зубов, изменения их цвета. Наследственные нарушения развития зубов. Патология твердых тканей зубов, развивающихся после их прорезывания: Пигментация…

Реферат

- формат docx

- размер 44.57 КБ

- добавлен 27 января 2012 г.

ВГМА им. Н.Н. Бурденко, Воронеж 2011, 16 стр. В данном реферате освещены темы: дисколорит зубов и различные варианты отбеливания, а также описаны варианты травм зубов и методики их лечения.

Реферат

- формат docx

- размер 53.

13 КБ

13 КБ - добавлен 26 января 2012 г.

Реферат; ВГМА им. Н.Н. Бурденко, Воронеж 2011, 16 стр. В данном реферате освещены темы: флюороз, гипоплазия эмали, наследственные проявления некариозных поражений зубов, клиновидный дефект, эрозия зуба, стертость зубов.

Реферат

- формат doc

- размер 20.73 КБ

- добавлен 21 марта 2011 г.

СПБГМУ им Павлова, 5 курс,2011г 15 стр Отбеливание, этиология окрашивания зубов, домашнее и профессиональное отбеливание, отбеливающие пасты и гели, чувствительность зубов, микроабразия эмали. Содержание, список литературы.

Реферат

- формат doc

- размер 11.

12 КБ

12 КБ - добавлен 18 октября 2010 г.

Травмы зубов у детей составляют 5 % всех травм челюстно-лицевой области. Повреждение зубов чаще всего наблюдается у детей 2-3 и 8-11 лет, что объясняется наиболее активным двигательным периодом их развития. Основная причина повреждения зубов у детей старшею возраста — падение на твердые поверхности пол, стол, ступеньки, у детей младшего возраста — травмирование зубов твердыми игрушками. Резцы травмируются чаще, чем моляры и премоляры, поражение…

- формат djvu

- размер 2.47 МБ

- добавлен 20 апреля 2011 г.

На основании изучения литературы вопроса, анализа собственных клинических и анатомических исследований излагаются современные представления об этиологии, патогенезе, клинике и лечении затрудненного прорезывания зубов мудрости. Настоящее 2-е…

На основании изучения литературы вопроса, анализа собственных клинических и анатомических исследований излагаются современные представления об этиологии, патогенезе, клинике и лечении затрудненного прорезывания зубов мудрости. Настоящее 2-е…- формат pdf

- размер 4.32 МБ

- добавлен 23 апреля 2011 г.

М. : Медицина, 1991. — 288 с. (143 в файле) В монографии приведены сравнительные данные о причинах и частоте дефектов коронок зубов и зубных рядов у детей и подростков. Описаны вторичные деформации и функциональные нарушения челюстно-лицевой области после преждевременного удаления зубов. Представлены показания и противопоказания к замещению дефектов коронок и зубных рядов. Рассмотрено ортопедическое лечение новорожденных и грудных дете

«Диагностика, профилактика и лечение болезней прорезывания нижних восьмых зубов», Медицина

- Выдержка

- Другие работы

- Помощь в написании

Диагностика, профилактика и лечение болезней прорезывания нижних восьмых зубов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

УДК 616. 314.8−007−08−07−084 ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ПРОРЕЗЫВАНИЯ НИЖНИХ ВОСЬМЫХ ЗУБОВ Маругина Т. Л., Кан. В.В., Федотов В. В., Загородних Е.С.

314.8−007−08−07−084 ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ПРОРЕЗЫВАНИЯ НИЖНИХ ВОСЬМЫХ ЗУБОВ Маругина Т. Л., Кан. В.В., Федотов В. В., Загородних Е.С.

С целью изучения причин нарушения прорезывания нижних третьих моляров, нами были проанализированы амбулаторные карты, ортопантомограммы и трехмерные компьютерные томограммы 391 больного. Установили, что среди лиц женского пола (68%) болезни прорезывания зубов встречаются чаще, чем у мужчин (32%), это обусловлено недостатком места в ретромолярной области нижней челюсти.

При анализе рентгенограмм выявили четыре основных типа положения ретинированных третьих моляров. Наибольший удельный вес приходится на вертикальное положение зуба и составляет 48% (188), на втором месте по частоте встречаемости медиально-косое — 26% (101), горизонтальное положение — 17% (67), дистально-косое — 9% (35).

Выявили основные этиологические моменты и разработали меры профилактикиболезней прорезывания нижних восьмых зубов.

Частым осложнением при затрудненном прорезывании зубов является перикоронарит, обнаруженный в 5% случаев.

Ключевые слова: болезни прорезывания зубовзуб мудростиретенциядистопиятретьи моляры

DIAGNOSIS, PREVENTION AND TREATMENT OF DISEASES OF THE EIGHT LOW TEETHING TEETH

Marngina T.L., Kan V.V., Fedotov V.V., Zagorodnih E.S.

In order to study the causes of the eruption of lower third molars, we analyzed hospital records, ortopantomogramms and three-dimensional computer tomograms of 391 patients. We found that among women (68%) disease of teething occur more frequently than among men (32%), this is due to lack of space in the retromolar region of the mandible.

In the analysis of X-rays it was revealed four main types of impacted third molars. The largest share accounts for the vertical position of the tooth and is 48% (188), the second highest frequency of medial-oblique — 26% (101), the horizontal position — 17% (67), distal-oblique — 9% (35).

It was identified the main etiological aspects and prevention of diseases developed the eruption of the low eighth teeth.

A frequent complication is difficult teething perikoronarit is found in 5% of

cases.

Keywords: teething diseaseswisdom toothretentsiyaallotopiathird house painters

Введение

Проблема развития патологических состояний, обусловленных аномалиями формирования и прорезывания зубов мудрости, в связи с большим количеством пациентов, остается актуальной в современной стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Несмотря на значительное количество отечественных и зарубежных публикаций, касающихся процессов формирования и прорезывания зубов мудрости, а так же осложнений, вызванных затрудненным прорезыванием или ретенцией третьих моляров, ряд вопросов не нашел окончательного решения.

По данным разных авторов, количество этих зубов, остающихся в ретенции, колеблется от 9,5% до 35%[1, 4]. Аномалии развития и прорезывания третьих моляров приводят к развитию таких осложнений, как образование патологических костных карманов, деструкции твердых тканей соседнего зуба, образование фолликулярных кист, невралгические боли, остеомиелит, флегмоны, сепсис и др. Данные литературы свидетельствуют, что осложнения воспалительного характера различной степени тяжести, сопровождающие затрудненное прорезывание, ретенцию или дистопию зубов мудрости, могут возникать почти у 75% их обладателей [2].

Данные литературы свидетельствуют, что осложнения воспалительного характера различной степени тяжести, сопровождающие затрудненное прорезывание, ретенцию или дистопию зубов мудрости, могут возникать почти у 75% их обладателей [2].

Во многих странах мира проблемы, связанные с третьими молярами, привлекают к себе внимание специалистов, так в 1999 году в США проводилась конференция, организованная NationalInstitutesofHealth. Было признано, что для профилактики развития скученности зубов при ортодонтической патологии, следует считать удаление зачатков восьмых зубов весьма целесообразным, а наиболее подходящим для этого возраст — старше 10 лет, т. е. до периода полного формирования корней этих зубов. Отмечено, что послеоперационный период у пациентов раннего возраста протекает гораздо легче и с меньшими осложнениями. Показаниями для удаления ретинированных, полуретенированных и дистопированных зубов являются: наличие воспалительных процессов, невозможность использования их для дальнейшего протезирования, профилактика здорового состояния вторых моляров и тканей, окружающих третьи моляры [5, 6]. Удаление «бессимптомных»

Удаление «бессимптомных»

ретинированных зубов признано считать лечебным мероприятием, т.к. ретенция и дистопия являются, по сути, патологическими процессами и многими авторами расцениваются как «бомбы замедленного действия» [3].

Практика показывает, что имеющиеся разногласия и отсутствие единого мнения по некоторым вопросам диагностики и лечения затрудненного прорезывания зубов мудрости, недостаток знаний анатомо-топографических особенностей третьих моляров ухудшают качество стоматологической помощи и приводят к развитию серьезных осложнений, в первую очередь воспалительных процессов и рецидивов зубочелюстных аномалий.

Цель работы. Провести анализ нарушения прорезывания зубов за 20 092 011 года на базе стоматологической поликлиники КрасГМУ для формирования четких подходов в диагностике, методов лечения и профилактики данной патологии.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 396 больных в период с 2009 по 2011 года. Выявлялись основные предрасполагающие факторы нарушения прорезывания восьмых зубов нижней челюсти. При диагностике расположения ретинированных зубов анализировали ОПГ, ЗD-диагностические модели, внутриротовые прицельные рентгеновские снимки. Статистическую обработку полученных результатов проводили при помощи критерия Стьюдента и критерия х2.

При диагностике расположения ретинированных зубов анализировали ОПГ, ЗD-диагностические модели, внутриротовые прицельные рентгеновские снимки. Статистическую обработку полученных результатов проводили при помощи критерия Стьюдента и критерия х2.

Результаты исследования и их обсуждение.

При анализе амбулаторных карт выявлено, что из 396 пациентов обратившихся в поликлинику за помощью к хирургу-стоматологу, большую часть — 60%, составили больные, направленные по ортодонтическому лечению, в — 15% по поводу осложнений прорезывания третьих моляров и в — 25% патология выявлена при санации у стоматолога-терапевта.Из числа обратившихся с данным диагнозом дистопия зуба встречается в 72% случаев, ретенция зуба — 17%, а полуретенцияв 11% соответственно (Рис.1).

80 60 40 20 0

дистопия ретенция полуретенция Рис. 1.

Среди лиц женского полаболезни прорезывания зубов встречаются чаще (68%), чем у мужчин (32%), это обусловлено недостатком места в ретромолярной области нижней челюсти. Гипотеза недостатка места является наиболее обоснованной, так как подтверждается анатомическими особенностями области угла нижней челюсти, рентгенологическими исследованиями, а также патогенезом и клинической картиной затрудненного прорезывания нижних зубов мудрости. Возраст пациентов с данным заболеванием варьирует от 19 до 28 лет, по данным поликлиники, наиболее часто это лица молодого и среднего возраста [https://bakalavr-info.ru, 23].

Гипотеза недостатка места является наиболее обоснованной, так как подтверждается анатомическими особенностями области угла нижней челюсти, рентгенологическими исследованиями, а также патогенезом и клинической картиной затрудненного прорезывания нижних зубов мудрости. Возраст пациентов с данным заболеванием варьирует от 19 до 28 лет, по данным поликлиники, наиболее часто это лица молодого и среднего возраста [https://bakalavr-info.ru, 23].

При диагностике расположенных нижних восьмых зубов большая роль отводится рентгенологическому обследованию (боковые рентгенограммы челюсти, ОПГ). При анализе рентгенограммы учитывали топографию третьих нижних моляров по отношению к впередистоящему зубу, степень его наклона, состояние тканей зуба и периапикальных тканей, отношение зуба к ветви и каналу нижней челюсти. Выявиличетыре основных типа положения ретинированных третьих моляров. Наибольший удельный вес приходится на вертикальное положение зуба и составляет 48% (188), на втором месте по частоте встречаемости медиально-косое — 26% (101), горизонтальное положение — 17% (67), дистально-косое — 9% (35).

Таблица 1

Положение ретинированных третьих моляров нижней челюсти Положение зубов Вертикальное Медиальнокосое Дистальнокосое Горизонтальное Процент зубов 48% 26% 9% 17%

В определении лечебной тактики при затрудненном прорезывании нижних восьмых зубов в первую очередь необходимо решить вопрос о целесообразности и возможности сохранения зуба. Наиболее благоприятной ситуацией для сохранения зуба является его вертикальное положение с прямолинейной формой корней без изменений в тканях пародонта, при наличии достаточного места в зубной дуге и угле наклона, не превышающего 150. Все остальные варианты расположения зуба являются показаниями к его удалению.

По данным клинико-рентгенологического исследования, были выявлены следующие осложнения, которые сопровождали болезни прорезывания зубов:

— парадонтарные кисты — 14,2%;

— воспалительные заболевания различной степени тяжести — 27,5%;

— деструктивные изменения окружающей костной ткани и твердых тканей вторых моляров — 4,4%;

— частичная или полная ретенция вторых моляров, изменение их положения — 11,8%;

— при затрудненном прорезывании развитие скученности зубов во фронтальном отделе обеих челюстей (17%) и рецидив скученности после проведенного ортодонтического лечения (12%).

Наиболее частым осложнением при затрудненном прорезывании зубов является перикоронарит, обнаруженный в 5% случаев. При удовлетворительном состоянии больного лечение проводится в условиях поликлиники. Всем больным, обратившимся в поликлинику, в одно посещение проводилось рассечение мягких тканей ретромолярной области и удаление нижнего восьмого моляра при невозможности его сохранении. Рана промывалась антисептиками и дренировалась. Проводился курс противовоспалительной терапии и физиолечение.

При анализе нетрудоспособности больных, находящихся на лечении в поликлинике КрасГМУ выявлено, что больные с затрудненным прорезыванием третьих нижних моляров составляют 16% от их общего числа, что указывает на социальную значимость данной проблемы.

Заключение

.

Таким образом, раннее удаление аномалийно расположенных нижних третьих моляров является профилактикой осложнений при их прорезывании. Данные мероприятия целесообразно проводить при осмотре подростков, допризывников в армию как один из разделов санации полости рта.

При первом обращении пациента в клинику рекомендуется проводить рентгенологическое обследование, а именно ортопантомографию, с целью выявления «бессимптомных» ратинированных третьих моляров. В случае наличия таковых и отсутствия изменений в окружающих тканях, рекомендуется динамическое наблюдение и проведение систематического клинического и рентгенологического контроля. При обращении пациентов к врачу-ортодонту необходима совместная консультация с врачом-хирургом о целесообразности сохранения нижних третьих моляров.

Знание этих вопросов необходимо не только для рациональной организации лечебно-профилактических мероприятий у пациентов с затрудненным прорезыванием третьих моляров, но также для грамотного проведения мероприятий внутриведомственного контроля, за качеством оказания медицинской помощи, а также экспертизы временной нетрудоспособности, что в современных условиях является актуальной медицинской и социальной проблемой практического здравоохранения.

1. Андреищев А. Р. Осложненное прорезывание зубов / А. Р. Андреищев, Т. Д. Федосенко // Заболевания, повреждения и опухоли челюстно-лицевой области. СПб., 2007. С. 115−146.

Р. Осложненное прорезывание зубов / А. Р. Андреищев, Т. Д. Федосенко // Заболевания, повреждения и опухоли челюстно-лицевой области. СПб., 2007. С. 115−146.

2. Андреищев А. Р. Осложнения, связанные с нижними третьими молярами (патогенез, клиника, диагностика, лечение): Автореф. дис. … канд. мед.наук. СПб., 2005. 22 с.

3. Волков И. Г. Сберегательная тактика по отношению верхних третьих моляров // Ученые записки. 2008. № 2. С. 107−108.

4. Малыгин Ю. М. Причины затрудненного прорезывания третьих моляров и некоторые осложнения, к которым это приводит // Достижения в стоматологии и пути совершенствования последипломного образования: тезисы докл. науч. конф. М., 2001. С. 203.

5. Bennet T.K., Jensen A.S., Kimball A. Oral diseases: prevalence and social factors // J.Am.Med.Assoc. 2003. Vol. 293. P. 290−302.

6. Liberman K., Abidal K., Markes T. Ways of reconsideration of traditional preventive dental health care // J. Epidemiol. 2007. Vol.46. P.48−52.

References

1. Andreischev A.R., FedosenkoT.D. Zabolevaniya, povrezhdeniya i opukholi chelyustno-litsevoy oblasti [Diseases, injuries and tumors of the maxillofacial area]. 2007. pp. 115−146.

Andreischev A.R., FedosenkoT.D. Zabolevaniya, povrezhdeniya i opukholi chelyustno-litsevoy oblasti [Diseases, injuries and tumors of the maxillofacial area]. 2007. pp. 115−146.

2. Andreischev A.R. Oslozhneniya, svyazannye s nizhnimi tret’-imi molyarami (patogenez, klinika, diagnostika, lechenie) [Complications associated with the lower third molars (pathogenesis, clinical features, diagnosis, treatment)]: Abstract. thesis. … PhD. St.Petersburg., 2005. 22 p.

3. Volkov I.G. Uchenye zapiski [Memoirs], no. 2 (2008): 107−108.

4. Malygin Y. M. Dostizheniya v stomatologii i puti sovershenstvovaniya poslediplomnogo obrazovaniya: tezisy dokl. nauch. konf. [Advances in dentistry and ways to improve postgraduate education: Abstractsof reports of scientific conferences]. 2001. p. 203.

5. Bennet T.K., Jensen A.S., Kimball A. J.Am.Med.Assoc., no.1 (2003): 290 302.

6. Liberman K., Abidal K., Markes T. J. Epidemiol., no.2 (2007): 48−52. ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ Кан Всеволод Владимирович, главный врач, кандидат медицинских наук Стоматологическая поликлиника ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Россия, 660 131, г. Красноярск, ул. Воронова 18 В

Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Россия, 660 131, г. Красноярск, ул. Воронова 18 В

E-mail: [email protected]

Маругина Татьяна Леонидовна, доцент, кандидат медицинских наук, зав. кафедрой-клиникой хирургической стоматологии Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Россия, 660 022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1 E-mail: tatiana. marugina@yandex. ru Федотов Вадим Валентинович, препаратор Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Россия, 660 022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1

E-mail: [email protected]

Загородних Екатерина Сергеевна, ассистент Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Россия, 660 022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1 E-mail: [email protected]

DATA ABOUT THE AUTHOR KanVsevolodVladimirovich, chief medical officer, PhD

Dental Clinic «Krasnoyarsk State Medical University named after V. F. Voyno-Yasenetsky» of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation

F. Voyno-Yasenetsky» of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation

18, Voronova St., Krasnoyarsk, 660 131, Russia E-mail: [email protected]

Marugina Tatyana Leonidovna, associate professor, PhD

Krasnoyarsk State Medical University named after V.F. Voyno-Yasenetsky 1, Partizana Zheleznyaka st., Krasnoyarsk, 660 022, Russia E-mail: tatiana. marugina@yandex. ru

Fedotov Vadim Valentinovich, anatomist

Krasnoyarsk State Medical University named after V.F. Voyno-Yasenetsky 1, Partizana Zheleznyaka st., Krasnoyarsk, 660 022, Russia E-mail: [email protected] Zagorodnich Yekaterina Sergeyevna, assistant

Krasnoyarsk State Medical University named after V.F. Voyno-Yasenetsky 1, Partizana Zheleznyaka st., Krasnoyarsk, 660 022, Russia E-mail: [email protected]

Рецензент:

Солнцев Александр Сергеевич, д.м.н., профессор, профессор кафедры-клиники терапевтической стоматологии, Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Ф. Войно-Ясенецкого.

Заполнить форму текущей работой

Размышления о прорезывании зубов — Медицинский факультет

Прорезывание зубов всегда вызывало восхищение у матерей и их медицинских или традиционных консультантов. Этот процесс обычно происходит при прорезывании молочных зубов (обычно двадцать маленьких и менее дифференцированных зубов) в возрасте от шести до двадцати четырех месяцев. Это период максимального риска в жизни младенца. Детская заболеваемость является универсальной, а смертность (0-5 лет) оценивается в 40% в Англии восемнадцатого века по сравнению с примерно 0,2% в Австралии и до 25% в бедных малярийных странах третьего мира сегодня. Эта возрастная группа включает в себя опасности, связанные с рождением, вехи развития отлучения от груди, повышенную мобильность, самостоятельность и социальные исследования; подверженность инфекциям, включая желудочно-кишечные расстройства и несчастные случаи в период, когда младенец все еще полностью зависит от ухода других. Были сделаны неизбежно ошибочные корреляции в отношении причины и следствия, и в середине шестнадцатого века французский хирург Амбруаз Паре написал влиятельный и широко опубликованный отчет о своей привычке обрезать десны младенцев, которые заболели во время прорезывания зубов, предположительно происходящие от его понимание причины смерти от вскрытия. Медикализация этого состояния вторглась в область более старых средств от волдырей, прижигания затылка и даже пиявок на деснах. В течение следующих четырех столетий много писалось, как правило, в защиту болезненных вмешательств. Однако Уильям Кадоган (1711-1797 написал в «Опыте ухода за больными» о своих эмпирических наблюдениях, что прорезывание зубов было естественным и безвредным и обычно проходило без неблагоприятной опасности.

Были сделаны неизбежно ошибочные корреляции в отношении причины и следствия, и в середине шестнадцатого века французский хирург Амбруаз Паре написал влиятельный и широко опубликованный отчет о своей привычке обрезать десны младенцев, которые заболели во время прорезывания зубов, предположительно происходящие от его понимание причины смерти от вскрытия. Медикализация этого состояния вторглась в область более старых средств от волдырей, прижигания затылка и даже пиявок на деснах. В течение следующих четырех столетий много писалось, как правило, в защиту болезненных вмешательств. Однако Уильям Кадоган (1711-1797 написал в «Опыте ухода за больными» о своих эмпирических наблюдениях, что прорезывание зубов было естественным и безвредным и обычно проходило без неблагоприятной опасности.

На страницах 74-87 в «Очерке о болезнях, наиболее смертельных для младенцев» Армстронга 1767* совершенно ясно, что он поддерживает точку зрения Уильяма Кадогана, поскольку он дословно цитирует его аргумент в пользу принятия безвредной естественной истории развития прорезывания зубов. Он нигде не рекомендует прокалывать десны. Если младенец болен, предлагается его обычная мантра введения слабительного и рвоты. Многие из современников Армстронга были увлеченными резчиками жевательной резинки. Статья в журнале «Ланцет» от 1996 ** по истории ланцета для десен обнаружил, что Джон Хантер неоднократно проводил эту процедуру, а Джозеф Херлок, по общему мнению, выступал за прокалывание десен при каждой детской болезни, независимо от того, прорезываются ли зубы или нет. Однако к середине девятнадцатого века при медленном снижении младенческой смертности многим стало ясно, что прорезывание зубов не вызывает серьезных заболеваний, а старые привычки отмирают медленно. Исходя из принципа «лучше перестраховаться, чем сожалеть», Чарльз Уэст, основатель больницы на Грейт-Ормонд-стрит, продолжал советовать вскрывать десны, хотя считал это «совершенно естественным процессом». К 1884 году, когда в других областях хирургической практики вмешательство стало более приемлемым, собрание Лондонского медицинского общества предложило «пиявки и ланцет лежать в одной темной могиле», однако мнения разделились, и большинство участников не согласились с Эдмундом Оуэном.

Он нигде не рекомендует прокалывать десны. Если младенец болен, предлагается его обычная мантра введения слабительного и рвоты. Многие из современников Армстронга были увлеченными резчиками жевательной резинки. Статья в журнале «Ланцет» от 1996 ** по истории ланцета для десен обнаружил, что Джон Хантер неоднократно проводил эту процедуру, а Джозеф Херлок, по общему мнению, выступал за прокалывание десен при каждой детской болезни, независимо от того, прорезываются ли зубы или нет. Однако к середине девятнадцатого века при медленном снижении младенческой смертности многим стало ясно, что прорезывание зубов не вызывает серьезных заболеваний, а старые привычки отмирают медленно. Исходя из принципа «лучше перестраховаться, чем сожалеть», Чарльз Уэст, основатель больницы на Грейт-Ормонд-стрит, продолжал советовать вскрывать десны, хотя считал это «совершенно естественным процессом». К 1884 году, когда в других областях хирургической практики вмешательство стало более приемлемым, собрание Лондонского медицинского общества предложило «пиявки и ланцет лежать в одной темной могиле», однако мнения разделились, и большинство участников не согласились с Эдмундом Оуэном. хирург из больницы для больных детей, который, как сообщалось, сделал это замечание. Они были убеждены, что «вскрытие предотвращает диарею и судороги, вызванные прорезыванием зубов».

хирург из больницы для больных детей, который, как сообщалось, сделал это замечание. Они были убеждены, что «вскрытие предотвращает диарею и судороги, вызванные прорезыванием зубов».

Тем не менее эта практика продолжала сокращаться, и Абрахам Якоби из Нью-Йорка, который к тому времени обратил внимание на социальные факторы, лежащие в основе многих детских заболеваний, отметил, что она утратила большую часть своего очарования. Но во многих умах прорезывание зубов оставалось болезнью. В 1918 году педиатры утверждали, что он может вызывать диарею, рвоту, катар, судороги, приступы крика и косоглазие. Рекомендация проконсультироваться со стоматологом относительно того, следует ли рассмотреть возможность прокалывания десен, была найдена в учебнике еще в 19 году.38. Нет ни одного сообщения об осложнениях, возникающих в результате этой процедуры, и большинство врачей, независимо от их мнения о ее эффекте, по-видимому, разделяли мнение Джона Хантера о том, что прокалывание никогда не сопровождалось опасными последствиями.

Сейчас мало кто приписывает что-либо, кроме легкого дискомфорта, прорезыванию зубов, хотя на него часто возлагают вину за недовольство ребенка, нарушение сна и восприимчивость к инфекциям. Тем не менее, проприетарные лекарства, обычно обладающие легким седативным эффектом, широко распространены на полках фармацевтов, чтобы смягчить их эффекты. Вариации обычной последовательности и времени развития продолжают удивлять случайным появлением трех пар зубов или прорезывающегося зуба, обнаруживаемого при рождении, но никто, вероятно, не приписывает это колдовству или магическому вмешательству, и у нас больше нет призрака Тотальное удаление зубов проводится для удаления очага инфекции, считающейся причиной ревматического заболевания, как это было распространено в 1930 с. В нашей современной культуре, посвященной «селфи», зубы, вероятно, ценятся за их влияние на нашу внешность (особенно с учетом того, что они показывают наш возраст) больше, чем за их функциональность, и наши одноразовые расходы, скорее всего, будут направлены на косметическое улучшение.

*Джордж Армстронг; Эссе о болезнях, наиболее смертельных для младенцев: Лондон; 1767 г.;

Опубликовано Т. Каделлом, The Strand, Лондон.

**Ланцет и Гум-ланцет: 400 лет у младенцев, у которых режутся зубы; Ланцет; Том 348;

21/28 декабря 1996

Это всего лишь прорезывание зубов… Отчет о мифах и современных подходах к прорезыванию зубов

На протяжении всей истории прорезывание зубов считалось причиной множества детских болезней. Упоминания о трудностях при прорезывании зубов встречаются в гомеровских гимнах примерно 1200 г. до н.э. и в молитвах ранней индийской литературы около 1000 г. до н.э. В четвертом веке до нашей эры Гиппократ написал небольшой трактат «О зубах », «Дети, у которых прорезываются зубы, страдают от зуда десен, лихорадки, конвульсий и поноса, особенно когда у них режутся глазные зубы и когда они очень тучные и задиристые». . (25-й афоризм, 3-я кн.)

Он также заметил, что чем труднее для ребенка был период прорезывания зубов, тем лучше ребенок в конечном итоге переживет его.

В 117 г. н.э. врач Соран из Эфеса первым предложил использовать заячий мозг для облегчения прорезывания зубов. Это оставалось излюбленным средством до семнадцатого века. Существует записанное лекарство от четвертого века нашей эры, ‘Если им больно, смажьте десны собачьим молоком или заячьим мозгом; это также работает, если его съесть. Но если зуб прорезается с трудом, намазать ципер маслом и лилийным маслом ту часть, где он прорезывается» .

В шестом веке нашей эры Аэтий из Амиды рекомендовал давать в пищу заячьи мозги в вареном или жареном виде, а если зайца не удастся найти, подойдет и бараний мозг, «потому что по своей природе он помогает»

. Аэций также поощрял ношение амулетов и амулетов, чтобы облегчить прорезывание зубов и предотвратить смерть. Он рекомендовал «Корень колоцинта [дикая ядовитая лоза] , подвешенный на ребенке в золотом или серебряном футляре, или корень ежевики, или зуб гадюки, особенно самца гадюки, в оправе из золотой или зеленой яшмы, подвешенный на шея так, чтобы нависала над животом’ .

Он рекомендовал «Корень колоцинта [дикая ядовитая лоза] , подвешенный на ребенке в золотом или серебряном футляре, или корень ежевики, или зуб гадюки, особенно самца гадюки, в оправе из золотой или зеленой яшмы, подвешенный на шея так, чтобы нависала над животом’ .К девятому веку врачей интересовало, какое время года лучше всего подходит для прорезывания зубов у ребенка. ‘Лучше те, у кого зимой режутся зубы’ . Желудочно-кишечные расстройства и заражение пищевых продуктов чаще встречались в летний период.

В средние века вещества животного происхождения все еще втирали в десны, а младенцев, у которых прорезывались зубы, поощряли жевать твердые предметы, такие как корни. В 1429 году фон Лоуффенберг, немецкий священник, подытожил уход за младенцем, у которого режутся зубки.

‘Теперь, когда у вашего ребенка прорежутся зубки, вы должны о них позаботиться.

Ибо прорезывание зубов сопряжено с мучительной болью, так что к моему слову еще раз прислушайся.

Когда сейчас зубы пролезут, тереть десны будешь так.

Возьми жир с курицы, мозги с зайца, и этим набитым часто на десны намажь.

Если на ней появятся болезненные язвы, то ты должен потереть десну.

Мед и соль и масло к ним. Но еще кое-что я советую вам,

Мазь из масла фиалки для шеи и горла и десен.

И еще немного помыть ему голову кипяченой водой с ромашкой.

‘Первый литой зуб жеребенка в оправе из серебра и кости или красного коралла подобным образом висел на шее, из-за чего у ребенка часто должны были чесаться десны’.

В 1545 году Томас Фэр, английский врач, посоветовал мазь, содержащую масло розы и сок паслена. Его рекомендуемое обаяние было ‘ Первый литой зуб жеребенка, вставленный в серебро и кость, или красный коралл, похожим образом висел на шее, после чего ребенок должен часто чесать десны’ .

Использование кораллов считалось защитным и в других отношениях. «С согласия всех авторов, он противостоит силе молнии, помогает детям падшего зла [эпилепсии] и очень хорош, если его приготовить в виде порошка и выпить против всякого рода носовых или фундаментальных кровотечений» .

Примерно в то же время фламандские врачи посоветовали, ‘Используйте, в этом несчастье, главным образом клык волка; а репутация волчицы выше, чем у волка-самца» .

Амбриоз Паре (1517–1592), французский армейский хирург, начал отстаивать новое решение вековой проблемы «размножения зубов»: прорезать десны ланцетом. В 1575 году он описал, как он разработал метод на основе обследования мертвого ребенка. «Когда мы усердно искали причину его смерти, мы не могли приписать ее ни чему иному, как неподатливой твердости десен… когда мы разрезали десны ножом, мы обнаружили, что все было сделано, когда он был жив, несомненно, он был бы сохранен.

И позже, ‘. ..лекарство, которое я успешно и успешно испытала на некоторых из моих собственных детей… что гораздо лучше и безопаснее поступать так, как поступают некоторые медсестры, которые обучают только по инстинкту Природы, царапая и царапая ногтями, ломая, рвя и разрывая десны».

..лекарство, которое я успешно и успешно испытала на некоторых из моих собственных детей… что гораздо лучше и безопаснее поступать так, как поступают некоторые медсестры, которые обучают только по инстинкту Природы, царапая и царапая ногтями, ломая, рвя и разрывая десны».

В 1668 году Франсуа Морисо, французский акушер-мужчина, рекомендовал, чтобы процедура «Выполнялась ланцетом, а не ножом, хотя и тонкой крупой [мелкой монетой] так же хорош или лучше любого из них».

Морисо оспаривал эффективность амулетов, хотя и считал, что серебряная коралловая палочка помогает только потому, что ее твердая гладкость успокаивает десны ребенка. «Существует много средств, которые, как утверждают разные люди, обладают особым свойством способствовать прорезыванию зубов, как, например, натирание их молоком суки, заячьим или свиным мозгом, подвешивание зуба гадюки на шею ребенка и тому подобные пустяки: но поскольку они основаны больше на суеверии, чем на какой-либо причине, я не стану распространяться о том, что так бесполезно».

Терапия восемнадцатого и девятнадцатого веков была разнообразной и зависела от местных суеверий и убеждений лечащего врача. Рекомендовались дозы солей ртути, опиатов, слабительных и рвотных средств, даже если у ребенка до этого была диарея или рвота. При современном понимании болезней вполне вероятно, что обезвоживание было в значительной степени причиной многих признаков, симптомов и смертей, связанных с прорезыванием зубов.

Пиявки прикладывали к области сосцевидного отростка или непосредственно к деснам. Однако пиявка не была так популярна, как прокалывание.

Джон Хантер и Джозеф Херлок написали работы о зубах. В 1742 году Херлок написал свой трактат «О зубах ». Он был убежден, что от прорезывания зубов умирает гораздо больше детей, чем считалось. По его мнению, многие из смертей от конвульсий также были результатом прорезывания зубов. И Хантер, и Херлок пытались поощрять прокалывание десен, чтобы предотвратить эти смерти. Хантер «прокалывал ребенку десны до десяти раз». Херлок выступал за прокалывание десны при каждой детской болезни или недомогании, независимо от того, был ли зуб очевиден. По-видимому, нет никаких записей о проблемах, вызванных прокалыванием. По мнению Джона Хантера, прокалывание никогда не приводило к опасным последствиям.

Херлок выступал за прокалывание десны при каждой детской болезни или недомогании, независимо от того, был ли зуб очевиден. По-видимому, нет никаких записей о проблемах, вызванных прокалыванием. По мнению Джона Хантера, прокалывание никогда не приводило к опасным последствиям.

Маршалл Холл (1790–1857), врач, заявил, что он «скорее проткнет десну ребенку 199 раз без необходимости, чем пропустит это один раз, если это необходимо», и поручил своим ученикам делать это до, во время и после появления зубов. иногда два раза в день.

К 1839 году 5016 смертей в Англии и Уэльсе были связаны с прорезыванием зубов. В отчете Генерального регистратора Англии о прорезывании зубов 1842 г. обсуждалась младенческая смертность: 4,8% всех младенцев, умерших в Лондоне в возрасте до 1 года, 7,3% детей в возрасте от 1 до 3 лет и 12% всех смертей в возрасте до четырех лет. непосредственно связано с прорезыванием зубов.

Вера в прокалывание десен была широко распространена как среди медиков, так и среди населения. В 1850 году Конди в своей книге Болезни детей сообщил:

В 1850 году Конди в своей книге Болезни детей сообщил:

«Любопытный случай описан М. Робером в его трактате «Основные цели медицины» об одном из следствий сложного прорезывания зубов, как о разделении десны. Ребенок, сильно страдавший от сложного прорезывания зубов, по-видимому, умер и был выложен на погребение. М. Лемонье хотел выяснить состояние альвеолы. Соответственно, он сделал свободный разрез десны, но, готовясь к дальнейшему осмотру, увидел, что ребенок открыл глаза и подал другие признаки жизни. Он немедленно позвал на помощь; с тела сняли саван и благодаря внимательному и настойчивому вниманию спасли жизнь ребенка. В свое время прорезались зубы, и здоровье ребенка полностью восстановилось».

В 1884 году Медицинское общество Лондона провело собрание по вопросу о прорезывании зубов. Эдмунд Оуэн, хирург Детской больницы, заявил, что ланцет и пиявка теперь «лежат вместе в одной темной могиле» . Большинство коллег на встрече не согласились. Многие считали, что детские болезни были вызваны прорезыванием зубов, и имели неофициальные доказательства, подтверждающие это. Большинство считало, что отсутствие копья способствовало высокому уровню детской смертности. Американский врач Сэмюэл Гросс жаловался, что молодые врачи не пользуются своими ланцетами.

Многие считали, что детские болезни были вызваны прорезыванием зубов, и имели неофициальные доказательства, подтверждающие это. Большинство считало, что отсутствие копья способствовало высокому уровню детской смертности. Американский врач Сэмюэл Гросс жаловался, что молодые врачи не пользуются своими ланцетами.

Объяснения взаимосвязи между прорезыванием зубов и детскими болезнями были сделаны без признания многих болезней и понимания действия организмов, вызывающих инфекцию. Чаще всего нервную систему указывали как связующее звено между прорезыванием зубов и системным заболеванием. В 1887 г. Дж. В. Уайт писал: «Нервное расстройство, вызванное прорезыванием зубов, повышает восприимчивость и снижает сопротивляемость ребенка».

Считалось, что трудности, возникающие при прорезывании зуба при прорезывании тканей десны, затрагивают окончания тройничного нерва. Последовала «рефлекторная стимуляция» других черепно-мозговых и спинномозговых нервов, вызывающая «функциональные расстройства» и заболевания других органов. Вскрытие прорезывающегося зуба было рекомендовано для обеспечения кровотечения и снятия давления на ткани, которое вызывало рефлекторную стимуляцию тройничного нерва. У любого больного младенца можно было обнаружить прорезывающийся зуб, даже если «зубной зачаток» был глубоко зарыт. Эта теория рефлекторной стимуляции была повторена еще в 19 в.54.

Вскрытие прорезывающегося зуба было рекомендовано для обеспечения кровотечения и снятия давления на ткани, которое вызывало рефлекторную стимуляцию тройничного нерва. У любого больного младенца можно было обнаружить прорезывающийся зуб, даже если «зубной зачаток» был глубоко зарыт. Эта теория рефлекторной стимуляции была повторена еще в 19 в.54.

Сохранялся широко распространенный страх перед ролью прорезывания зубов в детской заболеваемости и смертности. В 1894 г. д-р М. Трэшер, написав в Dental Cosmos , высказал свое убеждение в том, что «прорезывание зубов стало настолько смертоносным, что одна треть человечества умирает до того, как полностью появятся двадцать молочных зубов» .

Вскоре после этого, в 1896 году, доктор С. В. Фостер, также работавший в Dental Cosmos , объяснил: «Ребенок, у которого прорезываются зубы, становится бодрствующим, беспокойным и капризным, отказывается от пищи; желудочно-кишечный тракт становится более активным, следует понос, а если не дать облегчения, то следует расслабление жизненных сил, и мы имеем тошноту, рвоту, судороги, паралич и нередко смерть». 0024 .

0024 .

Он заявил, что в период прорезывания зубов происходит больше смертей, чем в любой аналогичный период человеческой жизни, и сделал вывод, что прорезывание зубов может быть основной причиной смерти населения.

За столетия вокруг прорезывания зубов сложился обширный фольклор. Заболевание даже получило латинское название Dentitio Difficilis . Однако не все согласились с мнением большинства. В 1771 году Джордж Армстронг, педиатр, писал: «Говорят, что прорезывание зубов, подобное наблюдаемому при конвульсиях, уносит гораздо большее число детей, чем на самом деле, потому что почти все дети, которые умирают, когда у них еще есть зубы, умирают. говорят, что он умер от прорезывания зубов .

В то время, когда доктора Трэшер и Фостер писали в Dental Cosmos , доктор У. К. Барретт обратился к Первому окружному стоматологическому обществу Нью-Йорка. Его статья называлась «Бойня невинных » и критиковала лицемерие его коллег.

«У ребенка режутся зубки», — такое расплывчатое объяснение дают многим встревоженным матерям практикующие врачи, которые либо некомпетентны для постановки полного диагноза, либо слишком ленивы и небрежны, чтобы искать скрытые источники болезни.

15 МБ

15 МБ 13 КБ

13 КБ 12 КБ

12 КБ