Содержание Вопрос 1. Возникновение психологии как науки…………………………………………….7 Вопрос 2. Отрасли психологии……,…………………………………………………………………8 Вопрос 3. Задачи и место психологии в системе наук …………………………….11 Вопрос 4. Методы психологии………………………………………………………………………13 Вопрос 5. Основы функции психики. Особенности психического отражения………………………………………………………………………………16 Вопрос 6. Основные этапы развития психики в филогенезе………………………………………………………………………………………………..18 Вопрос 7. Структура психики человека………………………… Вопрос 8. Психика и особенности строения мозга…………………………………………23 Вопрос 9. Наследственность, среда, психика: общее и индивидуальное в психике ………………………………………………………………………..27 Вопрос 10. Индивид, личность, индивидуальность………………………………………..30 Вопрос 11. Способности как проявление индивидуального в психике……………………………………………………………………………………………………..32 Вопрос 12. Генетические и морфологические различия мужчин и женщин………………………………………………………………………………………..34 Вопрос 13. Психологические и социально-психологические половые различия…………………………………………………………….. Вопрос 14. Человек как субъект деятельности……………………………………………….41 Вопрос 15. Структура познавательных процессов………………………………………….44 Вопрос 16. Понятие об ощущении и его физиологической основе…………………………………………………………………………………………………………..44 Вопрос 17. Основные характеристики анализаторов ……………………………………..45 Вопрос 18. Виды ощущений………………………………………………………………………….46 Вопрос 19. Понятие о восприятий………………………………………………………………….48 Вопрос 20. Основные свойства восприятия……………………………………………………50 Вопрос 21, Виды восприятий. Вопрос 22. Нарушение восприятия………………………………………………………………..53 Вопрос 23. Общая характеристика внимания………………………………………………… 54 Вопрос 24. Свойства внимания………………………………………………………………………55 Вопрос 25. Общие понятия о памяти……………………………………………………………..57 Вопрос 26. Виды памяти………………………………………………………………………………..58 Вопрос 27. Забывание……………………………………………………………………………………60 Вопрос 28. Нарушения памяти……………………………………………………………………….62 Вопрос 29. Развитие мышления в персоногенезе…………. Вопрос 30. Виды мышления…………………………………………………………………………..68 Вопрос 31. Мыслительный процесс………………………………………………………………..70 Вопрос 32. Операции мыслительной деятельности…………………………………………72 Вопрос 33. Качества мышления и индивидуальные стили мышления……………………………………………………………………………………………………..74 Вопрос 34. Структура интеллекта…………………………………………………………………..76 Вопрос 35. Оценка интеллекта……………………………………………………………………….78 Вопрос 36. Способы активизации мышления………………………………………………….79 Вопрос 37. Расстройства мышления. Вопрос 38. Творческое мышление, или креативность …………………………………….83 Вопрос 39. Общая характеристика воображения……………………………………………..84 Вопрос 40. Виды воображения ……………………………………………………………………….87 Вопрос 41. Мысленный эксперимент………………………………………………………………88 Вопрос 42. Функции речи……………………………………………………………………………….89 Вопрос 43. Виды речевой деятельности и их особенности … ……………………90 Вопрос 44. Сознание как высшая ступень развития психики…………….……… 91 Вопрос 45. Самосознание…………………………………………………………………………… Вопрос 46. Взаимодействие сознания и подсознания ………………………………………96 Вопрос 47. Состояния сознания. Роль сна ……………………………………………………….98 Вопрос 48. Нарушения сознания……………………………………………………………………..99 Вопрос 49. Воля как характеристика сознания………………………………………………..101 Вопрос 50. Структура волевого действия……………………………………………………….102 Вопрос 51. Виды эмоциональных процессов и состояний … …………….………104 Вопрос 52. Теории эмоций……………………………………………………………………………..106 Вопрос 53. Физиологические механизмы стресса…………………………………………….107 Вопрос 54. Стресс и фрустрация…………………….. Вопрос 55, Психические состояния человека…………………………………………………..111 Вопрос 56. Возрастная периодизация развития человека…………………………………114 Вопрос 57. Законы психического развития ребенка (по Л. С. Выготскому)…………………………………………………………………………………….114 Вопрос 58. Социализация личности ……………………………………………………………….116 Вопрос 59. Периодизация развития личности (по Эриксону)………………………………………………………………………………………………..117 Вопрос 60. Ведущая деятельность и кризисы развития на различных возрастных стадиях………………………………………………….. Вопрос 61. Типология неправильного воспитания…………………………………………..121 Вопрос 62. Различия между социализацией детей и взрослых. Ресоциализация ………………………………………………………………………….122 Вопрос 63. Социальная роль………………………………….. Вопрос 64. Социальный статус. Систематизация социальных ролей……………………………………………………………………………………………………………..123 Вопрос 65. Ролевые и внутриличностные конфликты……………………………..125 Вопрос 66. Диспозиционное направление исследования личности (по Г. Олпорту)……………………………………………………………………………….127 Вопрос 67. Факторный анализ структуры личности. Вопрос 68. Типологический подход к личности……………………………………………………………………………………………………..130 Вопрос 69. Психологическая структура личности в отечественной психологии…………………………………………………………………………..131 Вопрос 70. Понятие о темпераменте и его физиологических основах………………………………………………………………………………………………………….133 Вопрос 71. Типы темперамента и их психологические характеристики………………………………………………………………………………………………134 Вопрос 72. Вопрос 73. Конституционные типологии ……… Вопрос 74. Характер……………………………………………………………………………………….138 Вопрос 75. Акцентуации характера…………………………………………………………………139 Вопрос 76. Социальный характер (типологияпо Э. Фромму)…………………… 141 Вопрос 77. Типология социальных характеров (по Б. С. Братусю)………………………………………………………………………………………….143 Вопрос 78. Типология манипулятивных типов характера (Э. Шостром)…………………………………………………………………………………………………145 Вопрос 79. Психоаналитические типологии характера…………………………………….147 Вопрос 80. Самооценка, уровень притязаний и фрустрации …………………….148 Вопрос 81. Вопрос 82. Аутотренинг…………………………………………………………………………………153 Вопрос 83. Клинические типологии личности…………………………………………………156 Вопрос 84. Психосоциотипы…………………………………………………………………………..157 Вопрос85. Характеристика психосоциотипов и их взаимоотношений ………….158 Вопрос 86. Основные группы психосоциотилов………………………………………………160 Вопрос 87. Сенсорная типология…………………………………………………………………….162 Вопрос 88. Психогеометрическая типология ………………………………………………….163 Вопрос 89. Комплекс неполноценности и жизненный стиль (по Адлеру). Вопрос 90. Психологический рост (по Адлеру)……………………………………………….165 Вопрос 91. Формирование личности как преодоление чувства неполноценности (Э. Берн)…………………………………………………………………………….167 Вопрос 92. Типы людей и «локус контроля» …………………………………………………..168 Вопрос 93. Адаптивность человека и фундаментальная типология индивидуальности ………………………………………………………………………..170 Вопрос 94. Совместимость людей…………………………………………………………………..171 Вопрос 95. Характерный мышечный панцирь как фактор препятствия развитию личности (по Райку)……………………………………….173 Вопрос 96. Вопрос 97. Мотивация……………………………………………………………………………………179 Вопрос 98. Основные исторические этапы развития психологической науки до XX века…………………………………………………………….183 Вопрос 99. Основные психологические концепции XX века………………………………….:……………………………………………………………………….185 Вопрос 100. Структура личности по Фрейду……………………………………………….188 Вопрос 101. Теория сексуального развития 3. Фрейда………………………………….191 Вопрос 102. Защитные механизмы (по 3. Фрейду)……………………………………… Вопрос 103. Бихевиоризм……………………………………………………………………………196 Вопрос 104. Поведенческая концепция Б. Скиннера …………………………………….197 Вопрос 105. Теория социального научения…………………………………………………..199 Вопрос 106. Типология поведения по Макгвайру………………………………………….201 Вопрос 107. Когнитивные теории личности…………………………………………………..203 Вопрос 108. Гуманистическая психология. Иерархия потребностей А. Маслоу…………………………………………………………………………….205 Вопрос 109. Самоактуализация личности…………………………………………………….207 Вопрос 110. Гуманистический и феноменологический подход к анализу личности К. Роджерса…….. Вопрос 111. Трансперсональная психология. Взгляды К. Юнга…………………………………………………………………………………………211 Вопрос 112. Концепция психосинтеза Ассаджиоли ……………………………………..215 Вопрос 113. Трансперсональный подход к человеку Станислава Гроффа…………………………………………………………………………………….218 Вопрос 114. Перинатальные матрицы бессознательного (С. Грофф)…………………………………………………………………………………………………..219 Вопрос 115. Генетический подход Чампиона Тойча……………………………………..222 Вопрос 116. Жизненные сценарии в судьбе человека (Э. Берн)………………………………………………………. VII. Психология общения Вопрос 117. Функции и структура общения ………………………………………………….226 Вопрос 118. Коммуникативная компетентность. Стратегии, тактики, виды общения……………………………………………………………….228 Вопрос 119. Виды общения …………………………………………………………………………..229 Вопрос 120. Трансактный анализ общения …………………………………………………….230 Вопрос 121. Вербальные и невербальные средства общения…………………….231 Вопрос 122. Общение как восприятие людьми друг друга……………..………. 233 Вопрос 123. Типичные искажения восприятия и понимания людей………………………………………………………………………………………..235 Вопрос 124. Синтоническая модель общения . Вопрос 125. Теории межличностного взаимодействия …………………………..241 Вопрос 126. Социальное влияние: внушаемость, конформизм, подчинение………………………..…………………………………………………242 Вопрос 127. Взаимоотношения человека и группы…………………………………………245 Вопрос 128. Убеждение, внушение, заражение как механизмы психологического воздействия………………………………………………………………………247 Вопрос 129. Методы психологического воздействия………………………………………248 Вопрос 130. Группы и коллективы…………………………………………………………………251 Вопрос 131. Формирование коллектива………………………………………………………….252 Вопрос 132. Методы психологического исследования межличностных отношений. Вопрос 133. Межгрупповые отношения и взаимодействия …………………….. 258 Вопрос 134. Этническое взаимодействие и этнические конфликты……………………………………………………………………………………………………..261 Вопрос 135. Лидерство…………………………………………………………………………………..263 Вопрос 136. Стили управления……………………………………………………………………….264 Вопрос 137. Эффективность руководства………………………………………………………..265 Вопрос 138. Психологические требования к менеджеру…………………………………..266 Вопрос 139. Предмет педагогической психологии и педагогики……………. Вопрос 140. Категории педагогики………………………………………………………………….269 Вопрос 141. Педагогические принципы…………………………………………………………..272 Вопрос 142. Педагогический процесс……………………………………………………………..273 Вопрос 143. Учебная деятельность………………………………………………………………….275 Вопрос 144. Стратегия интериоризацин — стратегия формирования новых знаний и способностей ……………………………………278 Вопрос 145. Стратегия экстериоризации и стратегия проблематизации………..281 Вопрос 146. Психологические факторы обучения…………………………………………..282 Вопрос 147. Структура педагогичесской деятельности .. Вопрос 148. Методы обучения………………………………………………………………………..288 Вопрос 149. Традиционное обучение………………………………………………………………290 Вопрос 150. Программированное обучение…………………………………………………….291 Вопрос 151. Проблемное обучение…………………………………………………………………293 Вопрос 152. Деловые учебные игры………………………………………………………………..294 Вопрос 153. Производственно-профессиональное обучение……………………. 296 Вопрос 154. Педагогическое проектирование………………………………………………….297 Вопрос 155. Профессионально важные качества педагогического общения…….299 I. Введение в психологию Возникновение психологии как науки С древнейших времен потребности общественной жизни заставляли человека различать и учитывать особенности психического склада людей. Великий философ Аристотель в трактате «О душе» выделил психологию как своеобразную область знания и впервые выдвинул идею неразделимости души и живого тела. Душа, психика проявляется в различных способностях к деятельности: питающей, чувствующей, движущей, разумной; высшие способности возникают из низших и на их основе. Таким образом, I этап — психология как наука о душе. Такое определение психологии было дано более двух тысяч лет назад. Наличием души пытались объяснить все непонятные явления в жизни человека. II этап — психология как наука о сознании. Возникает в XVII в. в связи с развитием естественных наук. Способность думать, чувствовать, желать назвали сознанием. Основным методом изучения считалось наблюдение человека за самим собой и описание фактов. III этап — психология как наука о поведении. IV этап — психология как наука, изучающая объективные закономерности, проявления и механизмы психики. История психологии как экспериментальной науки начинается в 1879 г. в основанной в Лейпциге немецким психологом Вильгельмом Вундтом первой в мире экспериментальной психологической лаборатории. Вскоре, в 1885 г., Бехтерев В. М. организовал подобную лабораторию в России. ВОПРОС 2 Каталог: book -> common psychology Скачать 4,86 Mb. Поделитесь с Вашими друзьями: |

Синтоническая модель общения

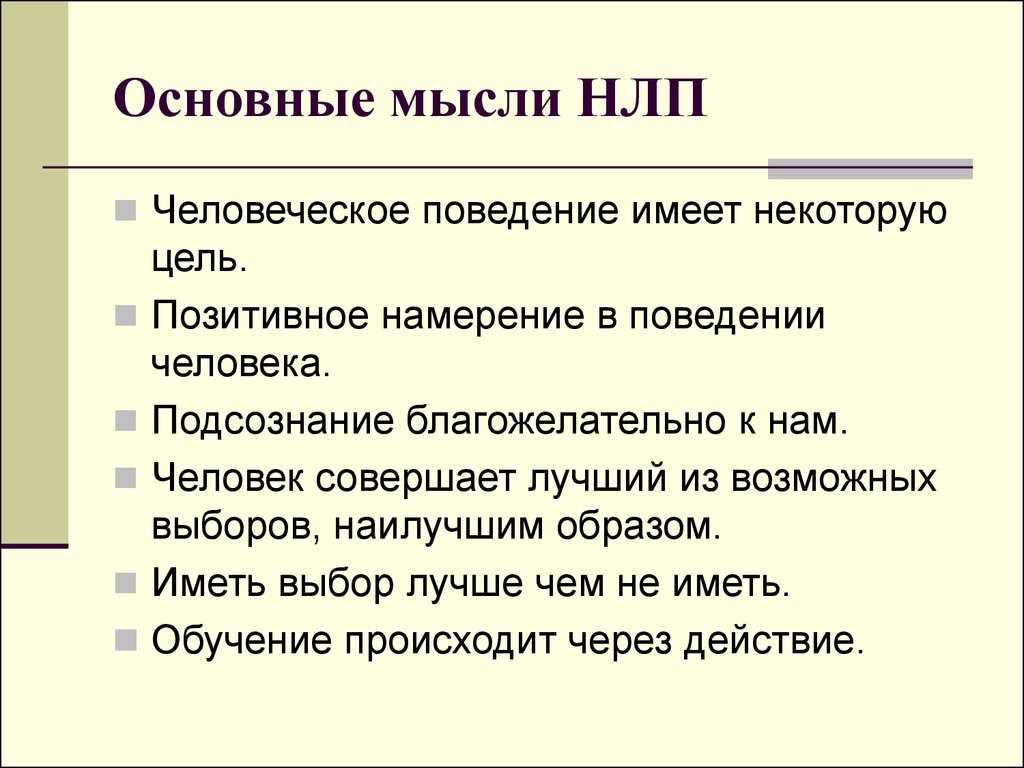

Название «синтоническая» образовано от слова «синтония», что означает «быть в гармонии с собой и другими». Синтоническая модель общения разработана в рамках нейролингвистического программирования (НЛП). Нейропсихологическое программирование – это результат слияния психологии, лингвистики, математики. Приемы НЛП успешно используются в педагогике, менеджменте, психотерапии, бизнесе. Синтоническая модель выделяет основные умения общения (определение желаемых целей, сенсорная острота, гибкость, конгруэнтность, раппорт, ресурсное состояние) и делит процесс овладения им на части или шаги. Если вы хотите успешно взаимодействовать с людьми, необходимо овладеть техникой этих шагов с помощью специальных практических упражнений.

Приемы НЛП успешно используются в педагогике, менеджменте, психотерапии, бизнесе. Синтоническая модель выделяет основные умения общения (определение желаемых целей, сенсорная острота, гибкость, конгруэнтность, раппорт, ресурсное состояние) и делит процесс овладения им на части или шаги. Если вы хотите успешно взаимодействовать с людьми, необходимо овладеть техникой этих шагов с помощью специальных практических упражнений.

Синтоническая модель общения рассматривает общение как результат сложного взаимодействия процессов восприятия и мышления (восприятие + мышление = общение). Процесс общения начинается с восприятия, именно с его помощью человек устанавливает контакт с миром и людьми. Наши органы чувств похожи на пять дверей, которые мы распахиваем, чтобы собрать информацию об окружающей действительности. Наше сознание открывает эти «двери» по очереди: у одного человека сначала для картинок, потом для запахов, у другого – сначала для звуков, потом для прикосновений. Это очень быстрая последовательность, но, тем не менее, последовательность. Наше подсознание воспринимает информацию по всем пяти каналам одновременно и получает гораздо больше информации, чем сознание. Синтоническая модель общения строится на идее о том, что у каждого человека есть своя «любимая дверь восприятия» — та репрезентативная система, которой он доверяет больше, чем другим. Например, если ваша любимая система визуальная (зрительная), то вы воспринимаете и храните в памяти мир в «картинках». Установлено, что ведущая репрезентативная система внешне проявляется в движениях глаз, выборе слов, используемых в общении, в особенностях дыхания и даже позы.

Наше подсознание воспринимает информацию по всем пяти каналам одновременно и получает гораздо больше информации, чем сознание. Синтоническая модель общения строится на идее о том, что у каждого человека есть своя «любимая дверь восприятия» — та репрезентативная система, которой он доверяет больше, чем другим. Например, если ваша любимая система визуальная (зрительная), то вы воспринимаете и храните в памяти мир в «картинках». Установлено, что ведущая репрезентативная система внешне проявляется в движениях глаз, выборе слов, используемых в общении, в особенностях дыхания и даже позы.

Если вы знаете, какую репрезентативную систему предпочитает ваш партнер по общению, вы можете использовать слова, соответствующие его «любимой» модели восприятия. Люди с визуальной моделью восприятия легко понимают одни слова, с аудиальной (слуховой) и кинестической – другие. Если вы будете правильно, в соответствии с ведущей репрезентативной системой собеседника, выбирать и использовать слова, вас сочтут человеком, с которым приятно общаться, с которым легко установить контакт и взаимопонимание.

Как узнать, какую репрезентативную систему предпочитает человек? Для этого надо внимательно понаблюдать за ним. Многое скажут слова, которые он использует. Еще красноречивее будет его невербальное поведение: движение глаз, темп и тембр голоса, дыхание, поза. Эту важную информацию нельзя подделать, она поступает прямо из подсознания, важно только научиться ее распознавать и использовать.

Человек с визуальной репрезентативной системой, собираясь что-то сказать, перебирает и просматривает в памяти картинки, чтобы определить, что происходит в настоящий момент. Это совершается очень быстро, и его глаза при этом расфокусированы на пятно на расстоянии около 60 см от носа. Если вы станете прямо на это место, вы можете помешать такому человеку думать: он даже может рассердиться. В речи людей-визуалов преобладают слова визуального смысла: «видеть», «ясно», «красочный», «я вижу, что вы имеете в виду» и т. п. Темп речи у них выше, чем у людей с аудиальной и кинестетической репрезентативными системами.

Человек с аудиальной репрезентативной системой, собираясь что-то сказать, прислушивается к своему внутреннему голосу. Ему трудно сделать выбор; внутренний голос постоянно ведет дискуссию, не зная, чему отдать предпочтение. Глаза человека в это время смотрят вправо или влево, двигаясь по средней линии, или идут вниз и влево. В речи людей-аудиалов преобладают слова: «я слушаю вас», «давайте обсудим», «какой тон», «интонация», «крики» и т. п.

Люди с кинестетической репрезентативной системой, прежде чем сказать, прислушиваются к своим внутренним чувствам, и их глаза при этом непроизвольно смотрят вниз-вправо. В речи кинестетиков преобладают слова: «касаться», «трогать», «ощутимый», «болезненный», «тяжелый», «я чувствую проблему», «тяжко на душе» и т. п.

К классической триаде людей добавляют еще один тип – «рассудочных людей», или «компьютеров» — это те, которые реагируют не на свои ощущения, а на свои ощущения, а на обозначения, наименования, слова, «ярлыки», которыми обозначают все свои ощущения и образы. Их движения глаз трудно уловить, они предпочитают пользоваться словами: «надо разобраться», «проанализируем», «систематизировать» и т.п.

Их движения глаз трудно уловить, они предпочитают пользоваться словами: «надо разобраться», «проанализируем», «систематизировать» и т.п.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Реферат

Синтоническая модель общения

От 250 руб

Контрольная работа

Синтоническая модель общения

От 250 руб

Курсовая работа

Синтоническая модель общения

От 700 руб

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

Syntonic Aerography (1904 г.

) Syntonic Aerography (1904 г.) «Syntony» был ранним термином, который означал «настройку», в то время как «аэрография» была словом, которое ДеФорест на короткое время предпочитал для обозначения радиопередач. На фотографиях объекта изображена ранняя станция, построенная на острове Блок, штат Род-Айленд, для обеспечения прямой связи с материком.

) Syntonic Aerography (1904 г.) «Syntony» был ранним термином, который означал «настройку», в то время как «аэрография» была словом, которое ДеФорест на короткое время предпочитал для обозначения радиопередач. На фотографиях объекта изображена ранняя станция, построенная на острове Блок, штат Род-Айленд, для обеспечения прямой связи с материком. Эпоха электричества , февраль 1904 г., страницы 80-82:

Syntonic Аэрография

Автор LEE DE FOREST, Ph. D.

Снова и снова было показано, как два беспроводных передатчика, каждый из которых излучает колебания Герца с частотой, достаточно отличающейся от частоты другого, возбуждают две различные приемные системы, каждая из которых настроена синхронно со своим собственным передатчиком.

Это легко осуществить при условии, во-первых, что две используемые длины волны достаточно различны, и, во-вторых, что ни один из передатчиков не воздействует слишком сильно на тот приемный инструмент, с которым нежелательно связываться. Старая избитая аналогия объясняет это очень просто. Если снять демпферы со струн фортепиано и громко спеть в инструмент одну чистую, протяжную ноту, он услышит слабый отклик струны, настроенной на эту ноту, а возможно, и ее первой или даже второй. октавная струна. Аналогично звучит другая нота, и тот же эффект отмечается от другой и соответствующей струны. Но пусть кто-нибудь пропоет эту ноту очень слабо в течение доли секунды, и он не обнаружит, что его струна отзывается; наоборот, пусть он прокричит громко, даже ясную ноту, и большинство, если не все, струны подхватят ее в той или иной степени; пусть он ударит по корпусу рояля быстрым сильным ударом, и каждая струна сильно завибрирует.

Это легко осуществить при условии, во-первых, что две используемые длины волны достаточно различны, и, во-вторых, что ни один из передатчиков не воздействует слишком сильно на тот приемный инструмент, с которым нежелательно связываться. Старая избитая аналогия объясняет это очень просто. Если снять демпферы со струн фортепиано и громко спеть в инструмент одну чистую, протяжную ноту, он услышит слабый отклик струны, настроенной на эту ноту, а возможно, и ее первой или даже второй. октавная струна. Аналогично звучит другая нота, и тот же эффект отмечается от другой и соответствующей струны. Но пусть кто-нибудь пропоет эту ноту очень слабо в течение доли секунды, и он не обнаружит, что его струна отзывается; наоборот, пусть он прокричит громко, даже ясную ноту, и большинство, если не все, струны подхватят ее в той или иной степени; пусть он ударит по корпусу рояля быстрым сильным ударом, и каждая струна сильно завибрирует. Это точно так же, как и в беспроводной телеграфии; простой настроенный приемник, как его теперь обычно понимают, зависящий в своем резонансном качестве от собственной индуктивности катушки провода и емкости конденсатора в цепи с его волновым детектором, полностью зависит от чистой настроенной волны чего бы то ни было.

частоте при условии, что она имеет достаточную мощность, когда достигает приемной антенны.

частоте при условии, что она имеет достаточную мощность, когда достигает приемной антенны. Можно, конечно, включить сопротивление в этой приемной антенне и уменьшить силу импульсов, принимаемых от передатчика-нарушителя, чтобы они больше не могли возбуждать колебания в локальном резонансном контуре, настроенном на совсем другая частота. Но в то же время следует помнить, что это вставленное сопротивление должно также уменьшать влияние колебаний, излучаемых передатчиком, который находится в гармонии с этим приемником и который желательно услышать. Следовательно, если этот последний инструмент будет менее мощным, чем враждебный передатчик, или будет удален дальше, невозможно с помощью существующих методов получить его сообщения без помех.

То же самое соображение имеет еще большую силу, когда источником помех является практически «апериодический» передатчик, или передатчик, излучающий не последовательность равномерно синхронизированных импульсов, т. е. e ., череда волн, но просто один сильный эфирный удар; «треск кнута» вместо музыкальной ноты.

Однако существует метод защиты настроенного приемника от всех влияний такого характера и придания ему абсолютной глухоты к любой, кроме длительных волновых последовательностей его собственной или почти собственной настройки; и я мало опасаюсь, что нынешняя уязвимость так называемых защищенных или синтонных приемников к насильственным враждебным импульсам будет существовать долго. Теоретически этот метод сделает приемник невосприимчивым даже к импульсам мощного передатчика на той же станции и с использованием тех же антенных проводов, но для реальной работы в дуплексном режиме необходимы дополнительные меры предосторожности.

Прежде чем описанный выше метод предотвращения помех от сильных апериодических импульсов станет практичным для коммерческой эксплуатации, необходимо уточнить ряд деталей, и я надеюсь, что вскоре смогу раскрыть modus operanдум этого изобретения, понимая, что Сегодня в беспроводной телеграфии не будет ничего более полезного, и технические специалисты не ждут его с большим интересом.

Другим требованием в синтонной аэрографии является получение более длинных волновых последовательностей, т.е. е ., что каждая искра будет представлять собой, как это обычно бывает в наши дни, последовательность из трех или четырех быстро затухающих импульсов, а одну, влекущую за собой десять или двадцать полных колебаний. Этот эффект не потребует, как некоторые могли бы предположить, более медленной передачи слов, поскольку фактическая продолжительность таких длинных волновых последовательностей, даже с длинами волн во многие сотни футов, должна исчисляться десятитысячными долями секунды. Таким образом, если длина излучаемой волны составляет 1000 футов, волновая последовательность из двадцати полных колебаний, которую можно классифицировать как одно, но слегка затухающее, имеет длину около четырех миль, и в секунду может быть отправлено 46 500 таких волновых последовательностей. если бы можно было получить такую большую частоту искры. Но при фактически достижимых и желательных частотах искр, скажем, 200 в секунду, будет видно, что между искрами существуют интервалы отсутствия излучения, которые более чем в двести раз превышают продолжительность фактического периода излучения.

Таким образом, чтобы получить абсолютно незатухающий ряд волн, потребовалось бы генерировать при каждой искре последовательность примерно на двести колебаний больше, чем в настоящее время поддерживает обычная схема колебательного передатчика (содержащая лейденские банки, спираль индуктивности и искровой разрядник).

Таким образом, чтобы получить абсолютно незатухающий ряд волн, потребовалось бы генерировать при каждой искре последовательность примерно на двести колебаний больше, чем в настоящее время поддерживает обычная схема колебательного передатчика (содержащая лейденские банки, спираль индуктивности и искровой разрядник). Если амперметр с нагревательным проводом, соответствующим образом зашунтированный для собственной защиты, вставить в антенну или заземляющий провод передатчика мощностью около двух лошадиных сил, он покажет показания в три или четыре ампера, когда индуктивность в замкнутом колебательном Цепь, к которой присоединяются антенна и заземление, отрегулирована таким образом, что эта цепь «настроена» на собственный период колебаний антенны. Но тот же самый термоанемометр, если его поместить в сам колебательный контур, даст показания в двадцать или даже в пятьдесят раз большие. Это просто доказывает, насколько малая часть доступной энергии на самом деле направляется в антенну и излучается наружу.

Если бы можно было получить приемлемую эффективность передачи энергии от колебательного контура к антенне, мы вполне могли бы ожидать, что такой передатчик, как приведенный выше, будет работать над Атлантическим океаном. Однако здесь следует иметь в виду один факт; антенная система слаборезонансна по сравнению с замкнутым колебательным контуром. Он сильно демпфирован и, следовательно, является хорошим радиатором, и вставленная туда горячая проволока никоим образом не подвергается такому кумулятивному эффекту нагрева проходящего туда и обратно тока, как это происходит при одинаковом числе ампер, если прибор находится в замкнутой, сильно резонансной, колебательной системе. Точное количественное определение или сравнение кумулятивных токовых эффектов в антенне и генераторе соответственно крайне затруднено, и теория дает нам мало данных, имеющих реальную ценность в качестве основы для таких сравнений.

Если бы можно было получить приемлемую эффективность передачи энергии от колебательного контура к антенне, мы вполне могли бы ожидать, что такой передатчик, как приведенный выше, будет работать над Атлантическим океаном. Однако здесь следует иметь в виду один факт; антенная система слаборезонансна по сравнению с замкнутым колебательным контуром. Он сильно демпфирован и, следовательно, является хорошим радиатором, и вставленная туда горячая проволока никоим образом не подвергается такому кумулятивному эффекту нагрева проходящего туда и обратно тока, как это происходит при одинаковом числе ампер, если прибор находится в замкнутой, сильно резонансной, колебательной системе. Точное количественное определение или сравнение кумулятивных токовых эффектов в антенне и генераторе соответственно крайне затруднено, и теория дает нам мало данных, имеющих реальную ценность в качестве основы для таких сравнений. Несмотря на все сказанное о большой неэффективности обычной искры в воздухе и значительном затухании возникающих таким образом колебаний, с искрой от батареи, скажем, из десяти двухквартовых лейденских банок, соединенных параллельно, а не более дюйма в длину, вдали от дуги или пламени, колебания хорошо пролонгированы, и если к цепи не подключены излучающая антенна и земля, последнюю нельзя назвать сильно демпфированной.

Помещение искрового промежутка под сильное сжатие воздуха, несомненно, уменьшает возникающее там демпфирование; любой такой метод сокращения длины искры при сохранении искрового потенциала будет иметь такой эффект. Но что более всего необходимо, так это более тесная связь антенного и колебательного контуров — более справедливое распределение соответствующих количеств энергии в них обоих.

Амплитуды тока в цепи антенны не приближаются к таковым в цепи возбуждения и питания. Здесь я получаю наилучшие результаты при подключении через автотрансформатор i. e ., сделав часть спирали в основании антенны частью колебательного контура, так что эта же спираль составляет большую часть индуктивности колебательного контура. Тот же принцип использует профессор Слаби. Он допускает большую плотность тока в антенне, чем я смог получить с любым трансформатором с двумя отдельными и изолированными обмотками. Связь между цепями резонатора и излучателя намного теснее, и поэтому антенна легче воспринимает вынужденные колебания.

Последнее является ценной особенностью; поскольку передача неизменно лучше при длинных волнах колебаний, и практические соображения делают вообще невозможным, когда должно излучаться любое количество энергии, использовать антенны, собственные периоды колебаний которых равны периодам колебаний питающих или колебательных контуров. . В таком случае лучшее, что можно сделать для настройки двух контуров, — это выбрать колебательный контур, для которого собственный период является более низкой гармоникой собственного периода колебаний антенного контура, а затем таким образом тесно связать два контура. что антенный контур вынужден вибрировать в импульсе с колебаниями замкнутого резонаторного контура.

Последнее является ценной особенностью; поскольку передача неизменно лучше при длинных волнах колебаний, и практические соображения делают вообще невозможным, когда должно излучаться любое количество энергии, использовать антенны, собственные периоды колебаний которых равны периодам колебаний питающих или колебательных контуров. . В таком случае лучшее, что можно сделать для настройки двух контуров, — это выбрать колебательный контур, для которого собственный период является более низкой гармоникой собственного периода колебаний антенного контура, а затем таким образом тесно связать два контура. что антенный контур вынужден вибрировать в импульсе с колебаниями замкнутого резонаторного контура. Естественная четверть волны естественной вибрации антенны может сильно отличаться от длины волны простого прямого провода такой же длины и высоты. Таким образом, принято считать, что антенна, состоящая из одного провода высотой 200 футов, посылает волну длиной 800 футов; но при фактическом измерении собственного периода антенны, состоящей из десяти проводов, каждый длиной 200 футов, соединенных вверху и внизу, поддерживаемых мачтой высотой всего 180 футов и широко раскинутых посередине вверх в форме веера, была получена длина четверти волны 287 вместо 200 футов, увеличение на 43%.

Это увеличение собственного периода вибрации было частично связано с дополнительной емкостью по отношению к земле, которую создавало такое веерообразное расположение проводов. Было обнаружено, что этот естественный период вибрации несколько менялся изо дня в день своеобразным и пока необъяснимым образом, вероятно, из-за изменений влажности земли и воздуха; и эта неравномерность, почти всегда присутствующая у любой антенны, является еще одной весомой причиной, по которой невозможно сильно зависеть от естественного периода поднятых излучающих проводников для настройки, а лучше заставить антенну всегда сильно вибрировать, чтобы период резонаторного контура, где определяющие факторы могут поддерживаться практически постоянными.

Это увеличение собственного периода вибрации было частично связано с дополнительной емкостью по отношению к земле, которую создавало такое веерообразное расположение проводов. Было обнаружено, что этот естественный период вибрации несколько менялся изо дня в день своеобразным и пока необъяснимым образом, вероятно, из-за изменений влажности земли и воздуха; и эта неравномерность, почти всегда присутствующая у любой антенны, является еще одной весомой причиной, по которой невозможно сильно зависеть от естественного периода поднятых излучающих проводников для настройки, а лучше заставить антенну всегда сильно вибрировать, чтобы период резонаторного контура, где определяющие факторы могут поддерживаться практически постоянными. То же самое относится и к принимающей системе; антенна должна служить просто коллектором нейтральной периодичности; иными словами, быть настолько сильно демпфированным, чтобы на период принимаемых колебаний, которые он собирает и передает в резонансный приемный контур в своем основании, не влияли такие колебания, которые изо дня в день возникают в собственный период колебаний антенны.

.

. Таким образом, мы фактически получаем замкнутый резонансный контур в передатчике, работающий на замкнутый резонансный контур в приемнике через посредство двух нейтральных антенн, и сильный отклик достигается только тогда, когда резонансный контур приемника находится в тесной синтонии с этим у передатчика.

Множественно указывалось, что синтония очень неудовлетворительна, если только сопротивление и емкость самого приемника не всегда остаются одинаковыми при получении переданного импульса. Этого, к сожалению, нет ни в одном когерере, микрофоне или автокогерере. В трубке для опилок отличным вариантом является емкость, которая на удивление велика; в микрофоне сопротивление, которое является значительным, время от времени колеблется в широких пределах. В результате собственный период резонансного приемного контура постоянно изменяется, и поэтому точная настройка с ним невозможна.

В форме электролитического реагента, который я сейчас использую, я нахожу эти элементы сопротивления и емкости удивительно постоянными.

Если электродвижущая сила местной батареи применительно к ответчику не слишком велика, тонкий гальванометр в цепи показывает постоянное показание, и его отклонения, точно пропорциональные силе принимаемых импульсов, не капризны. или нерегулярные, как это часто бывает при использовании автокогерера. В результате этой регулярности можно получить гораздо лучшие результаты в электрической настройке, чем с любой формой когерера или любым практическим детектором волн, с которым я знаком, за исключением, возможно, магнитного детектора; и в настоящее время нет никакого сравнения между чувствительностью этого электролитического ответчика и чувствительностью детектора.

Если электродвижущая сила местной батареи применительно к ответчику не слишком велика, тонкий гальванометр в цепи показывает постоянное показание, и его отклонения, точно пропорциональные силе принимаемых импульсов, не капризны. или нерегулярные, как это часто бывает при использовании автокогерера. В результате этой регулярности можно получить гораздо лучшие результаты в электрической настройке, чем с любой формой когерера или любым практическим детектором волн, с которым я знаком, за исключением, возможно, магнитного детектора; и в настоящее время нет никакого сравнения между чувствительностью этого электролитического ответчика и чувствительностью детектора.- Ранняя история радио США > Новаторская деятельность радио США > Американская компания DeForest Wireless Telegraph / United Wireless Telegraph Company

Вербальная самооборона

Искусство синтоники

Позвольте мне начать со следующей записи в блоге Иссинрю каратэ. В нем дается краткое объяснение синтоники, которое будет связано с Мягким искусством самообороны, которое я изучаю, чтобы достичь более высокого уровня коммуникативных способностей для выполнения первой линии защиты в любом конфликте — избегание путем активного слушания и использования соответствующих коммуникации — словесная самооборона.

В нем дается краткое объяснение синтоники, которое будет связано с Мягким искусством самообороны, которое я изучаю, чтобы достичь более высокого уровня коммуникативных способностей для выполнения первой линии защиты в любом конфликте — избегание путем активного слушания и использования соответствующих коммуникации — словесная самооборона.

Благодаря своим исследованиям я обнаружил еще один термин, описывающий отношения в физическом мире. Я планирую комментировать здесь ту часть, которая касается боевых искусств и самозащиты коммуникаций, т.е. вербальной самозащиты. Синтоники находятся в гармонии. Поскольку никто не является островом, синтоники невозможны, если что-то, что должно быть в гармонии с другой вещью, отсутствует или не настроено. В МА это Сенсей-Сейто, Кенпай-Кохай и т. д. В самообороне это угроза и жертва.

Это также тренировка двух человек таким образом, чтобы способствовать изучению и кодированию принципов боевых систем со всеми вытекающими отсюда последствиями. Быть синтонным означает состояние, в котором два человека должным образом настроены на успешное взаимодействие, будь то словесное или физическое.

Быть синтонным означает состояние, в котором два человека должным образом настроены на успешное взаимодействие, будь то словесное или физическое.

Вербальная синтоника означает быть в гармонии с фильтрами восприятия друг друга или для того, чтобы общение было успешным. Это ключевой момент в объяснении метода в целом — фундаментально и в целом. Таким образом, мягкое искусство словесной самозащиты есть искусство синтоники.

Что касается физической стороны синтоников. У этого есть черты как Ян, так и Инь. Ян относится к двум, которые находятся в конфликте, когда один или другой нарушает тон, темп и т. д. другого, позволяя другому победить их. Инь — это то место, где сэмпай и кохай на практике или на тренировках обеспечивают тон и темп, которые являются синтонными или созвучными, что способствует взаимному обучению и кодированию принципов и техники их системы для использования в защите, борьбе и бою — как необходимо для целей.

Моя цель — познакомить вас с серией книг следующим образом:

Элгин, Сюзетт. «Нежное искусство самообороны на работе». Нью-Йорк. Прентис Холл Пресс. 2000.

«Нежное искусство самообороны на работе». Нью-Йорк. Прентис Холл Пресс. 2000.

Элгин, Сюзетт. «Нежное искусство словесной самообороны» Barnes & Noble. 1993.

Элгин, Сюзетт. «Подробнее о мягком искусстве словесной самообороны» Fireside. 1991.

Элгин, Сюзетт. «Нежное искусство письменной самообороны» MJF Books. 1997

Элгин, Сюзетт. «Последнее слово о мягком искусстве словесной самообороны» Barnes & Noble. 1995

Этот набор или серия дополняют друг друга. Он предоставляет надежный обучающий инструмент, который расскажет вам о том, что вы можете знать или не знать о своих вербальных навыках, и он определенно даст вам понимание и признание других в отношении их навыков вербального общения. Это относится к обучению боевым искусствам, и следующие выдержки из сообщений в блогах помогут в этом понимании.

Прежде чем я начну выдержки, пожалуйста, знайте, что это полная рекомендация вам как мастеру боевых искусств. Это особенно касается тех, кто хочет научиться самообороне. Самозащита как начало конфликта в большинстве ситуаций, не связанных с насилием, с вербализации чего-то, где несоответствие или восприятие фильтруют различия реальности, заставляя нас перерасти в физическую драку.

Самозащита как начало конфликта в большинстве ситуаций, не связанных с насилием, с вербализации чего-то, где несоответствие или восприятие фильтруют различия реальности, заставляя нас перерасти в физическую драку.

Вот так:

Разговор или слушание: две важные вещи: во-первых, нужно активно слушать другого человека, чтобы по-настоящему понять, что ему сообщают. Это также включает в себя полное осознание, а затем ответные сообщения для разъяснений и т. д. Именно здесь неспособность слушать и реагировать соответствующим образом приводит к вспышкам гнева и т. д. Нехорошо. Во-вторых, активное слушание полезно для здоровья. Это способствует снижению артериального давления и запуску внутренних химических процессов, которые уменьшают неблагоприятные последствия страха, гнева и всех тех физических эффектов адреналина. Как это может быть неправильно.

Разговор, особенно без внимательного и активного слушания перед тем, как говорить, приводит к повышению кровяного давления, учащению и поверхностному дыханию и всем другим умственным и физическим вещам, которые мешают здравому смыслу и соответствующим защитным действиям. В отделе здравоохранения это вызывает стресс, который разрушает тело и разум. Даже безобидные разговоры как вслух, так и про себя делают то же самое в меньшем масштабе.

В отделе здравоохранения это вызывает стресс, который разрушает тело и разум. Даже безобидные разговоры как вслух, так и про себя делают то же самое в меньшем масштабе.

Искусство слушать в сочетании с вербальной самообороной может способствовать как предотвращению конфликтов, так и деэскалации, а также увеличению пользы для здоровья тела и разума. Это также усиливает те атрибуты, которые используются для контроля страха, беспокойства, стресса всех видов, будь то жизненный опыт или более конфликтные встречи.

Библиография:

Элгин, Сюзетт. «Нежное искусство самообороны на работе». Нью-Йорк. Прентис Холл Пресс. 2000.

Следующий:

Я считаю, что в системе Иссинрю существуют большие различия. У нас в Иссинрю есть фракции или племена, которые хотя и верят в систему, но представления о том, что составляет эту систему, различаются — иногда очень сильно. Я должен спросить себя: «Почему это?»

Сначала давайте обсудим это несоответствие. Он существует из-за несоответствия в человеческом восприятии. У нас они есть между самцом и самкой нашего вида. У нас они есть еще и потому, что людьми управляют особенности, влияющие на каждого из нас как на личности, создающие уникальные «цветные очки», через которые мы смотрим на мир. Этот мир уникален для каждого из нас как уникальных личностей.

Он существует из-за несоответствия в человеческом восприятии. У нас они есть между самцом и самкой нашего вида. У нас они есть еще и потому, что людьми управляют особенности, влияющие на каждого из нас как на личности, создающие уникальные «цветные очки», через которые мы смотрим на мир. Этот мир уникален для каждого из нас как уникальных личностей.

Во-вторых, как преодолеть этот разрыв. Давайте воспользуемся термином из VSD и скажем «пробел в реальности». Эта брешь может быть небольшим ущельем или огромным кавернозным водоразделом, подобным большому каньону. Мы должны найти общие материалы, которые можно соединить, соединить и связать так, чтобы они обеспечивали поддержку, чтобы мы могли сначала соединить то, что разделяет пересечение, с пересечением в центре. Только тогда мы сможем пожать друг другу руки и обнаружить, что мы все одинаковы и имеем одни и те же цели для нашей системы.

В-третьих, как мы можем это сделать, пока не поймем, что нужно, чтобы вывести это на наш сознательный уровень? Как же тогда мы можем построить этот мост и встретиться в середине сознательной реальности, где одно точно отражает другое? Знание — это тот ключ, который открывает врата к мосту реальности, охватывающему все границы, малые и большие.

Наконец, если мы поймем фундаментальную основу перцептивных фильтров, мы сможем расширить ее, чтобы охватить все, что требует общения. Переходя от мужчины к женщине, мы можем сказать: мужчины используют метафору жизни и говорят: «Жизнь — это футбольный матч», в то время как женщины склонны использовать метафору жизни, которая гласит: «Жизнь — это традиционная школьная комната». Что это значит. Использование метафоры: «Вы играете в футбол и притворяетесь, что у вас есть футбол, когда на самом деле его нет — это не ложь». «Вы находитесь в классе и делаете ложное заявление, это ложь».

Это требует серьезного размышления, и вы можете обнаружить, что с помощью какой-то общепринятой и приемлемой метафоры вы можете достичь встречи умов и открыть путь к изменению и принятию. Путь не из легких! Тем не менее, понимание концепции перцептивных фильтров и открытие метода закрытия этого разрыва с реальностью не может быть плохим делом, верно?

И еще один.

…………………………………. ………………………..…51

…………………………………. ………………………..…51 …………………………………63

…………………………………63 ………………………………………………………………81

………………………………………………………………81 …..94

…..94 ………………………………………………109

………………………………………………109

………………………………………………..137

………………………………………………..137 Невроз. Виды неврозов…………………………………………………………………151

Невроз. Виды неврозов…………………………………………………………………151 …………………………………………………………………………………………………..164

…………………………………………………………………………………………………..164 Потребности…………………………………………………………………………………177

Потребности…………………………………………………………………………………177 ..194

..194 …………………………………………………………..209

…………………………………………………………..209 ……………………………………………..225

……………………………………………..225 ………………………………………………..238

………………………………………………..238 Социометрия ……………………………………………………256

Социометрия ……………………………………………………256 …………………………………………………………………………………….268

…………………………………………………………………………………….268 …………………………………285

…………………………………285 В философских учениях древности уже затрагивались некоторые психологические аспекты, которые решались либо в плане идеализма, либо в плане материализма. Так, материалистические философы древности Демокрит, Лукреций, Эпикур понимали душу человека как разновидность материи, как телесное образование, возникающее из шаровидных, мелких и наиболее подвижных атомов. Но идеалист-философ Платон понимал душу человека как что-то божественное, отличающееся от тела. Душа, прежде чем попасть в тело человека, существует обособленно в высшем мире, где познает идеи — вечные и неизменные сущности. Попав в тело, душа начинает вспоминать виденное до рождения. Идеалистическая теория Платона, трактующая тело и психику как два самостоятельных и антагонистических начала, положила основу для всех последующих идеалистических теорий.

В философских учениях древности уже затрагивались некоторые психологические аспекты, которые решались либо в плане идеализма, либо в плане материализма. Так, материалистические философы древности Демокрит, Лукреций, Эпикур понимали душу человека как разновидность материи, как телесное образование, возникающее из шаровидных, мелких и наиболее подвижных атомов. Но идеалист-философ Платон понимал душу человека как что-то божественное, отличающееся от тела. Душа, прежде чем попасть в тело человека, существует обособленно в высшем мире, где познает идеи — вечные и неизменные сущности. Попав в тело, душа начинает вспоминать виденное до рождения. Идеалистическая теория Платона, трактующая тело и психику как два самостоятельных и антагонистических начала, положила основу для всех последующих идеалистических теорий. Первичная познавательная способность человека — ощущение, оно принимает формы чувственно воспринимаемых предметов без их материи, подобно тому, как «воск принимает оттиск печати без железа и золота». Ощущения оставляют след в виде представлений — образов тех предметов, которые прежде действовали на органы чувств. Аристотель показал, что эти образы соединяются в трех направлениях: по сходству, по смежности и контрасту, тем самым указав основные виды связей — ассоциаций психических явлений.

Первичная познавательная способность человека — ощущение, оно принимает формы чувственно воспринимаемых предметов без их материи, подобно тому, как «воск принимает оттиск печати без железа и золота». Ощущения оставляют след в виде представлений — образов тех предметов, которые прежде действовали на органы чувств. Аристотель показал, что эти образы соединяются в трех направлениях: по сходству, по смежности и контрасту, тем самым указав основные виды связей — ассоциаций психических явлений. Возникает в XX в. Задача психологии — ставить эксперименты и наблюдать за тем, что можно непосредственно увидеть, а именно поведение, поступки, реакции человека (мотивы, вызывающие поступки, не учитывались).

Возникает в XX в. Задача психологии — ставить эксперименты и наблюдать за тем, что можно непосредственно увидеть, а именно поведение, поступки, реакции человека (мотивы, вызывающие поступки, не учитывались). Развитие субъективной реальности в онтогенезе

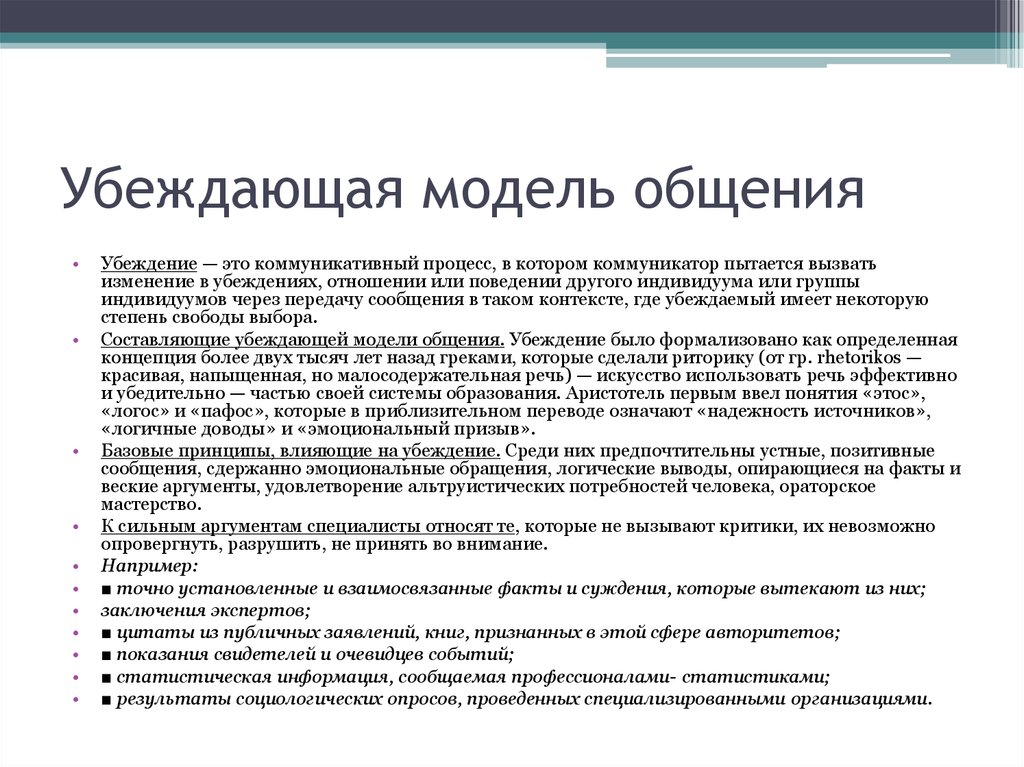

Развитие субъективной реальности в онтогенезе