1.2.Понятие тревожности

Понятие

тревожности часто упоминается во многих

психологических теориях с тех пор, как

Фрейд (1927) первым ввел его в работе

«Страх». Проблеме тревожности посвящено

большое количество работ, и не только

в психологии, но в физиологии, биохимии,

психиатрии, социологии, философии.

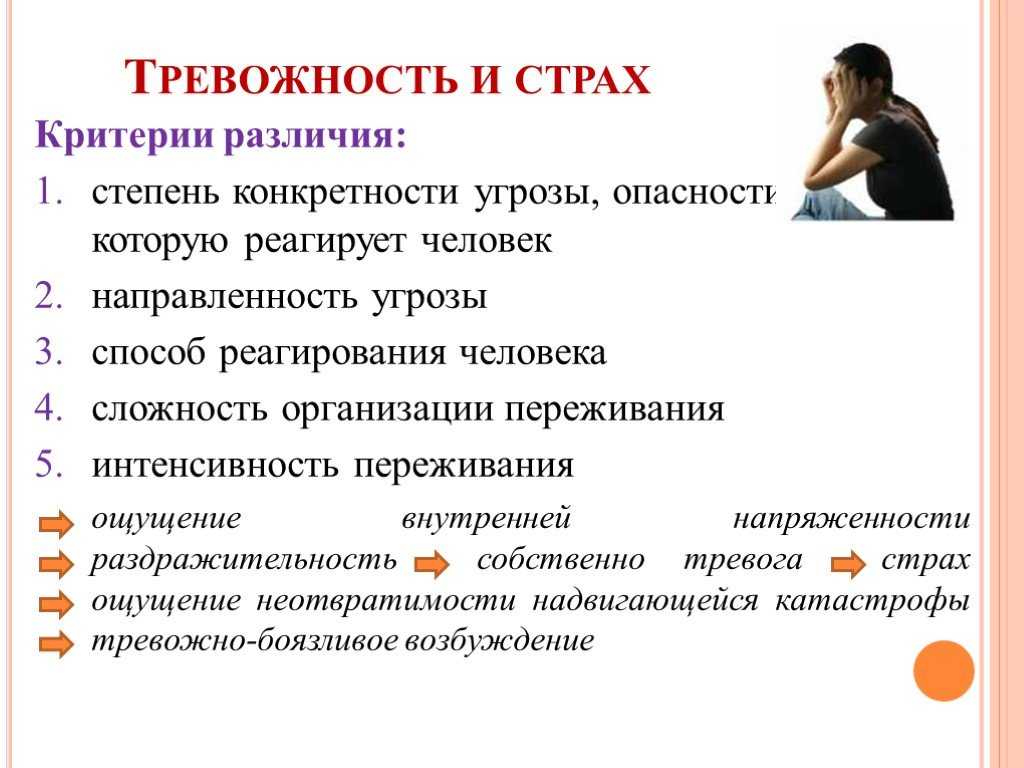

Однако, среди исследователей проблемы

тревожности продолжаются споры о ее

сути как устойчивого образования

личности, о ее причинах и формах, о

соотношении тревожности и страха.

Предметом этих дискуссий чаще является

психологическая природа феномена

тревожности. Большинство психологов

понятием «тревожность» обозначают

состояние человека, которое характеризуется

повышенной склонностью к переживаниям,

опасениям и беспокойству, имеющей

отрицательную эмоциональную окраску

[]. Следует отметить неоднозначность

понимания самого термина тревожность

и причин ее возникновения.

А.

М. Прихожан указывает, что тревожность

– это переживание эмоционального

дискомфорта, связанное с ожиданием

неблагополучия, с предчувствием грозящей

опасности [].

Он утверждал, что это эмоциональное

состояние может выступать в качестве

одного из механизмов развития невроза,

так как способствует углублению

личностных противоречий (например,

между высоким уровнем притязаний и

низкой самооценкой)

[].

Отечественный

психолог Рогов Е.И. пишет, что определенный

уровень тревожности – естественная и

обязательная особенность деятельности

личности. У каждого человека существует

свой оптимальный или желательный уровень

тревожности – это так называемая

полезная тревожность. Оценка человеком

своего состояния в этом отношении

является для него существенным компонентом

самоконтроля и самовоспитания. Однако

повышенный уровень тревожности является

субъективным проявление неблагополучия

личности [].

Следует

отметить, что проявления тревожности

в различных ситуациях не одинаковы.

Прихожан А.М.(1996) пишет, что в одних

случаях люди склоны вести себя тревожно

всегда и везде, в других они обнаруживают

свою тревожность лишь время от времени,

в зависимости от складывающихся

обстоятельств [].

Он утверждал, что это эмоциональное

состояние может выступать в качестве

одного из механизмов развития невроза,

так как способствует углублению

личностных противоречий (например,

между высоким уровнем притязаний и

низкой самооценкой)

[].

Отечественный

психолог Рогов Е.И. пишет, что определенный

уровень тревожности – естественная и

обязательная особенность деятельности

личности. У каждого человека существует

свой оптимальный или желательный уровень

тревожности – это так называемая

полезная тревожность. Оценка человеком

своего состояния в этом отношении

является для него существенным компонентом

самоконтроля и самовоспитания. Однако

повышенный уровень тревожности является

субъективным проявление неблагополучия

личности [].

Следует

отметить, что проявления тревожности

в различных ситуациях не одинаковы.

Прихожан А.М.(1996) пишет, что в одних

случаях люди склоны вести себя тревожно

всегда и везде, в других они обнаруживают

свою тревожность лишь время от времени,

в зависимости от складывающихся

обстоятельств [].

Прихожан

М.А. подчеркивает, что ситуативно-изменчивые

проявления тревожности именуют

ситуативными, а особенность личности,

проявляющей такого рода тревожность,

обозначают как «ситуационная тревожность».

Это состояние характеризуется субъективно

переживаемыми эмоциями: напряжением,

беспокойством, озабоченностью,

нервозностью. Такое состояние возникает

как эмоциональная реакция на стрессовую

ситуацию и может быть разным по

интенсивности и динамичным во времени.

Данное

состояние может возникать у любого

человека в преддверии возможных

неприятностей и жизненных осложнений.

Это состояние не только является вполне

нормальным, но и играет свою положительную

роль. Оно выступает своеобразным

мобилизирующим механизмом, позволяющим

человеку серьезно и ответственно подойти

к решению возникающих проблем.

Многие

психологи делят людей на две группы-

высокотревожные и низкотревожные.

Е.И.Рогов полагает, что личности, относимые

к категории высокотревожных, склонны

воспринимать угрозу своей самооценке

и жизнедеятельности в обширном диапазоне

ситуаций и реагировать весьма напряженно

выраженным состоянием тревожности.

Прихожан

М.А. подчеркивает, что ситуативно-изменчивые

проявления тревожности именуют

ситуативными, а особенность личности,

проявляющей такого рода тревожность,

обозначают как «ситуационная тревожность».

Это состояние характеризуется субъективно

переживаемыми эмоциями: напряжением,

беспокойством, озабоченностью,

нервозностью. Такое состояние возникает

как эмоциональная реакция на стрессовую

ситуацию и может быть разным по

интенсивности и динамичным во времени.

Данное

состояние может возникать у любого

человека в преддверии возможных

неприятностей и жизненных осложнений.

Это состояние не только является вполне

нормальным, но и играет свою положительную

роль. Оно выступает своеобразным

мобилизирующим механизмом, позволяющим

человеку серьезно и ответственно подойти

к решению возникающих проблем.

Многие

психологи делят людей на две группы-

высокотревожные и низкотревожные.

Е.И.Рогов полагает, что личности, относимые

к категории высокотревожных, склонны

воспринимать угрозу своей самооценке

и жизнедеятельности в обширном диапазоне

ситуаций и реагировать весьма напряженно

выраженным состоянием тревожности.

Высокотревожные индивиды эмоционально острее, чем низкотревожные, реагируют на сообщения о неудаче.

Высокотревожные люди хуже, чем низкотревожные, работают в стрессовых ситуациях или в условиях дефицита времени, отведенного на решение задачи.

Боязнь неудачи — характерная черта высокотревожных людей. Эта боязнь у них доминирует над стремлением к достижению успеха. В отличии от них, у низкотревожных людей преобладает мотивация достижения успехов.

Для высокотревожных людей большей стимулирующей силой обладает сообщение об успехе, чем о неудаче. Низкотревожных людей, напротив, больше стимулирует сообщение о неудаче.

Деятельность

человека в конкретной ситуации,

подчеркивает Р. С.Немов, зависит не только

от самой ситуации, от наличия или

отсутствия у индивида личностной

тревожности, но и от ситуационной

тревожности, возникающей у данного

человека в данной ситуации под влиянием

складывающихся обстоятельств. Указывая

на механизм возникновения тревожности,

он говорит, что воздействие сложившейся

ситуации, собственные потребности,

мысли и чувства человека, особенности

его тревожности как личностной тревожности

определяют когнитивную оценку им

возникшей ситуации. Эта оценка, в свою

очередь, вызывает определенные эмоции

(активизация работы автономной нервной

системы и усиление состояния ситуационной

тревожности вместе с ожиданиями возможной

неудачи). Информация обо всем этом через

нервные механизмы обратной связи

передается в кору головного мозга

человека, воздействуя на его мысли,

потребности и чувства. Та же когнитивная

оценка ситуации одновременно и

автоматически вызывает реакцию организма

на угрожающие стимулы, что приводит к

появлению контрмер и соответствующих

ответных реакций, направленных на

понижение возникшей ситуационной

тревожности.

С.Немов, зависит не только

от самой ситуации, от наличия или

отсутствия у индивида личностной

тревожности, но и от ситуационной

тревожности, возникающей у данного

человека в данной ситуации под влиянием

складывающихся обстоятельств. Указывая

на механизм возникновения тревожности,

он говорит, что воздействие сложившейся

ситуации, собственные потребности,

мысли и чувства человека, особенности

его тревожности как личностной тревожности

определяют когнитивную оценку им

возникшей ситуации. Эта оценка, в свою

очередь, вызывает определенные эмоции

(активизация работы автономной нервной

системы и усиление состояния ситуационной

тревожности вместе с ожиданиями возможной

неудачи). Информация обо всем этом через

нервные механизмы обратной связи

передается в кору головного мозга

человека, воздействуя на его мысли,

потребности и чувства. Та же когнитивная

оценка ситуации одновременно и

автоматически вызывает реакцию организма

на угрожающие стимулы, что приводит к

появлению контрмер и соответствующих

ответных реакций, направленных на

понижение возникшей ситуационной

тревожности.

Тревожность в современном обществе: определение, значение и влияние данного феномена на поведение людей

Автор: Звенигородская Марина Александровна

Рубрика: Психология

Опубликовано в

Молодой учёный

№4 (294) январь 2020 г.

Дата публикации: 28.01.2020 2020-01-28

Статья просмотрена: 6663 раза

Скачать электронную версию

Скачать Часть 3 (pdf)

Библиографическое описание:Звенигородская, М. А. Тревожность в современном обществе: определение, значение и влияние данного феномена на поведение людей / М. А. Звенигородская. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 4 (294). — С. 256-258. — URL: https://moluch.ru/archive/294/66869/ (дата обращения: 09.05.2023).

Тревожность расценивается как одна из наиболее сложных проблем для современного общества.

Так, А. М. Прихожан, пишет по этому поводу следующее: «Тревожность — одна из наиболее сложных проблем современной психологической науки. Почти в каждой исследовательской работе мы обязательно встретим ссылки на ее неразработанность, неопределенность, на неточность и многозначность самого понятия» [8].

Почти в каждой исследовательской работе мы обязательно встретим ссылки на ее неразработанность, неопределенность, на неточность и многозначность самого понятия» [8].

На данный момент, в научной и практической психологии дефиниции «тревога» и «тревожность» четко разделены, несмотря на то, что еще несколько десятилетий назад четкой границы между этими определениями не существовало. Сегодня это утверждение является справедливым как отечественных, так и зарубежных школ психологии [5, С. 12].

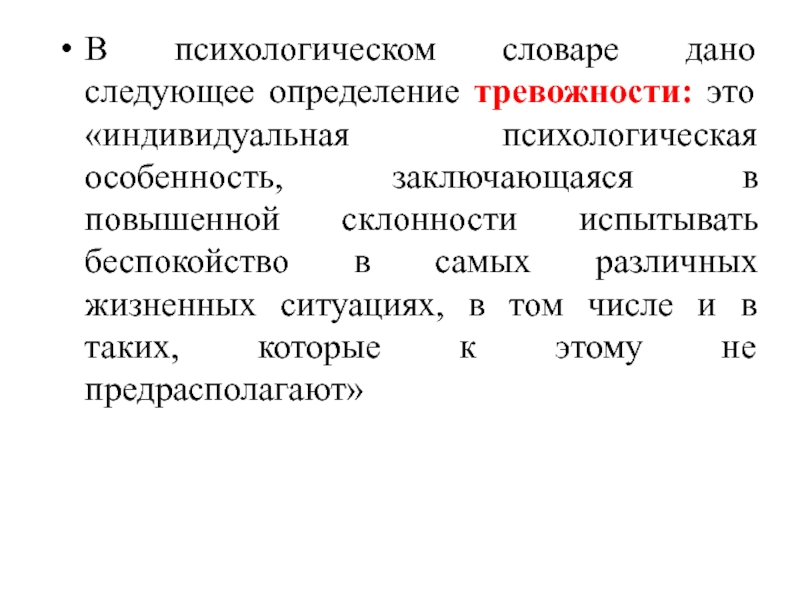

Если мы обратимся к «Краткому психологическому словарю», то увидим следующее толкование интересующих нас терминов:

«тревога — эмоциональное состояние, возникающее в ситуации неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий» [4, С 407].

«тревожность — это склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги» [4, С. 408]. Из этих определений становиться понятно, что тревога представляет собой эмоциональное состояние, а тревожность — психическое свойство личности.

Сегодня каждый современный человек, понимает, как на своем собственном опыте, так и на основе наблюдения за живущими рядом с ним людьми, что тревога глубоко проникла во все сферы нашей жизни.

Значение феномена тревожности в психологической науке оценивается весьма высоко и в то же время довольно узко и функционально. Очевидным является тот факт, что тревожность, с одной стороны, представляет собой одну из первостепенных проблем современной цивилизации, основную характеристику современного социума. С другой, это психическое состояние, которое может быть вызвано как определенными условиями эксперимента, так и сложившейся ситуацией. Это может быть соревновательная, экзаменационная либо иная, характерная для конкретной ситуации, тревожность [6].

По общему мнению большинства исследователей, ученых и практических психологов, тревожность — это основная причина многих психологических трудностей, целого ряда нарушений в развитии.

Так, по мнению А. И. Захарова тревога начинает развиваться в период довольно раннего детства. Самые первые проявления тревоги связаны с опасностью утраты связи с определенной общностью людей: для маленького ребенка — это мать, по мере взросления этот круг расширяется, и в него добавляются новые люди. Продолжая исследовать вопрос о происхождении тревожности, автор предполагает, что чувство беспокойства, которое переживают маленькие дети в возрасте от 7 месяцев до 1 года и 2 месяцев, развитие которых протекает без каких-либо отклонений, является возможным условием для дальнейшего онтогенеза тревоги. В том случае, если складывается неблагоприятная ситуация для развития ребенка: например, его окружают взрослые люди, подверженные чувству страха и тревоги, или ребенок самостоятельно переживает травмирующий его витальный опыт, тревога трансформируется в тревожность и становиться стабильной чертой характера личности. Этот процесс обычно протекает в возрасте 5–7 лет, в так называемом старшем дошкольном возрасте. [2, с. 22]. «Ближе к 7 и особенно к 8 годам… можно уже говорить о развитии тревожности как об определенном эмоциональном настрое с преобладанием чувства беспокойства и боязни сделать что-либо, не так, опоздать, не соответствовать общепринятым требованиям и нормам» [2, с.

Самые первые проявления тревоги связаны с опасностью утраты связи с определенной общностью людей: для маленького ребенка — это мать, по мере взросления этот круг расширяется, и в него добавляются новые люди. Продолжая исследовать вопрос о происхождении тревожности, автор предполагает, что чувство беспокойства, которое переживают маленькие дети в возрасте от 7 месяцев до 1 года и 2 месяцев, развитие которых протекает без каких-либо отклонений, является возможным условием для дальнейшего онтогенеза тревоги. В том случае, если складывается неблагоприятная ситуация для развития ребенка: например, его окружают взрослые люди, подверженные чувству страха и тревоги, или ребенок самостоятельно переживает травмирующий его витальный опыт, тревога трансформируется в тревожность и становиться стабильной чертой характера личности. Этот процесс обычно протекает в возрасте 5–7 лет, в так называемом старшем дошкольном возрасте. [2, с. 22]. «Ближе к 7 и особенно к 8 годам… можно уже говорить о развитии тревожности как об определенном эмоциональном настрое с преобладанием чувства беспокойства и боязни сделать что-либо, не так, опоздать, не соответствовать общепринятым требованиям и нормам» [2, с. 22].

22].

Механизм формирования тревожности как личностного свойства подробно описан многими исследователями этого феномена. Например, Л. М. Костина в своей работе «Игровая терапия с тревожными детьми» ссылаясь на Ж. М. Глозман и В. В. Зоткина, пишет: «Структурные изменения личности формируются не сразу, а постепенно, по мере закрепления отрицательных личностных установок, тенденций воспринимать достаточно широкий круг ситуаций как угрожающие и реагировать на них состоянием тревоги». Иными словами, множественное воспроизведение ситуаций, сопровождающихся значительным повышением уровня тревоги, является условием для формирования устойчивой готовности к неоднократному проживанию этого состояния, то есть к привыканию [3, с. 15]. Непрерывно испытывая чувство тревоги, индивид концентрирует свое внимание на отрицательных эмоциях и переживания, которые в дальнейшем складываются в такое свойство личности как тревожность [10].

Тревожность, являясь психологическим феноменом, может проявляться в различных формах. Говоря об этой проблеме, А. М. Прихожан замечает: «Под формой тревожности мы понимает особое сочетание характера переживания, осознание вербального и невербального выражения в характеристиках поведения, общения и деятельности» [7, c. 84–85]. Продолжая исследовать данную тему, она выделяет открытые и закрытые формы тревожности. В своих научных трудах А. М. Прихожан пишет: «Проведенная работа подтвердила наличие двух основных категорий тревожности: 1) открытая — сознательно переживаемая и проявляемая в поведении и деятельности в виде состояния тревоги; 2) скрытая — в разной степени не осознаваемая, проявляющаяся либо чрезмерным спокойствием, нечувствительностью к реальному неблагополучию и даже отрицанием его, либо косвенным путем через специфические способы поведения»…. [7, с. 84–85].

Говоря об этой проблеме, А. М. Прихожан замечает: «Под формой тревожности мы понимает особое сочетание характера переживания, осознание вербального и невербального выражения в характеристиках поведения, общения и деятельности» [7, c. 84–85]. Продолжая исследовать данную тему, она выделяет открытые и закрытые формы тревожности. В своих научных трудах А. М. Прихожан пишет: «Проведенная работа подтвердила наличие двух основных категорий тревожности: 1) открытая — сознательно переживаемая и проявляемая в поведении и деятельности в виде состояния тревоги; 2) скрытая — в разной степени не осознаваемая, проявляющаяся либо чрезмерным спокойствием, нечувствительностью к реальному неблагополучию и даже отрицанием его, либо косвенным путем через специфические способы поведения»…. [7, с. 84–85].

Еще один вид классификации «тревожности» предлагает Ч. Спилбергер. Он разделяет тревожность на личностную и ситуативную (реактивную).

Личностная тревожность (т. е. тревожность как свойство личности) представляет собой «широкий круг объективно безопасных обстоятельств как содержащих угрозу».

Ситуативная тревожность — это «кратковременная реакция на какую-нибудь конкретную ситуацию, объективно угрожающую человеку».

С целью более глубокого понимания различий между личностной и ситуативной тревожностью Ч. Спилбергер предлагает рассматривать личностную тревожность как «Т — свойство», а ситуативную — как «Т — состояние». Личностная тревожность представляется им как категория постоянная, она определяется типом высшей нервной системы, темпераментом, характером, воспитанием, устойчивыми способами реагирования на внешние раздражители, приобретенными в результате жизнедеятельности индивида. Ситуативная тревожность в большей степени зависит от внешних обстоятельств: переживаний и текущих проблем. Как правило, предшествующее ответственное событие способствует повышению уровня тревожности, если сравнивать его с обычной жизнью. Показатели личной и ситуативной тревожности связаны между собой: так, люди с высокой личностной тревожностью склонны в похожих ситуациях проявлять ситуативную тревожность в большей степени, чем личности с низкими показателями личностной тревожности. Особенно эта взаимосвязь проявляется в ситуациях, ставящих под угрозу личностную самооценку. Выявлен тот факт, что в обстоятельствах, вызывающих боль или содержащих другую физическую угрозу, обладатели высоких показателей личностной тревожности, не склонны проявлять какую-либо ярко выраженную ситуативную тревожность. Исследователями установлена, зависимость, которая проявляется в следующем: чем ярче подчеркивается связь выполняемого задания с проверкой способностей индивида, тем хуже с этим заданием справляются люди с высоким уровнем тревожности, и тем лучше его выполняют люди с менее подверженные тревожности. Следовательно, можно сделать вывод, что страх потерпеть неудачу, способствует увеличению тревожности, что в свою очередь выполняет приспособительную функцию, повышающую ответственность человека перед теми требованиями и установками, которые предъявляет к нему социум. Этот факт является подтверждением социальной природы феномена «тревожности». Таким образом, становиться очевидным, что отрицательные эмоции, возникающие у людей, находящихся в состоянии тревожности, это своего рода «цена», которую человек вынужден платить за способность тонко чувствовать то, каким образом лучше адаптироваться к социальным требованиям и нормам нашего общества [9, с.

Особенно эта взаимосвязь проявляется в ситуациях, ставящих под угрозу личностную самооценку. Выявлен тот факт, что в обстоятельствах, вызывающих боль или содержащих другую физическую угрозу, обладатели высоких показателей личностной тревожности, не склонны проявлять какую-либо ярко выраженную ситуативную тревожность. Исследователями установлена, зависимость, которая проявляется в следующем: чем ярче подчеркивается связь выполняемого задания с проверкой способностей индивида, тем хуже с этим заданием справляются люди с высоким уровнем тревожности, и тем лучше его выполняют люди с менее подверженные тревожности. Следовательно, можно сделать вывод, что страх потерпеть неудачу, способствует увеличению тревожности, что в свою очередь выполняет приспособительную функцию, повышающую ответственность человека перед теми требованиями и установками, которые предъявляет к нему социум. Этот факт является подтверждением социальной природы феномена «тревожности». Таким образом, становиться очевидным, что отрицательные эмоции, возникающие у людей, находящихся в состоянии тревожности, это своего рода «цена», которую человек вынужден платить за способность тонко чувствовать то, каким образом лучше адаптироваться к социальным требованиям и нормам нашего общества [9, с. 149–150].

149–150].

Личностная тревожность может проявляться как непосредственно в поведении, так и выражаться в субъективном неблагополучии личности, создающем специфический фон жизнедеятельности, угнетающий психику. На основе анализа научных работ удалось установить главные отрицательные проявления высокого уровня личностной тревожности:

- «Высокотревожная» личность склонна рассматривать окружающий мир как опасный и таящий в себе угрозу, гораздо чаще, чем личность с низким уровнем тревожности.

- Высокий уровень тревожности подрывает психическое здоровье личности и приводит к развитию невротических состояний.

- Высокий уровень тревожности отрицательно отражается на результатах деятельности индивида.

Учитывая названные аспекты, можно сделать вывод, что решение проблемы личностной тревожности относится к числу острых и актуальных задач психологии [10].

Кроме негативного влияния на здоровье человека, его поведение, продуктивность профессиональной деятельности, высокий уровень тревожности оказывает крайне неблагоприятное влияние в целом на качество социальной жизни, как отдельной личности, так и общества в целом. Учеными выявлено, что тревожность ведет к снижению у человека уверенности в себе, в своих возможностях. Высокий уровень тревожности связан с отрицательным социальным статусом, он является одной из причин возникновения и развития конфликтных отношений.

Учеными выявлено, что тревожность ведет к снижению у человека уверенности в себе, в своих возможностях. Высокий уровень тревожности связан с отрицательным социальным статусом, он является одной из причин возникновения и развития конфликтных отношений.

Таким образом, цель снизить уровень тревожности является одной из актуальных и злободневных задач психологии. Она ставит исследователей перед необходимостью наиболее полного и многомерного изучения данной области и применения полученных данных на практике.

Литература:

- Астапов В. М. Тревога и тревожность. СПб.: Питер, 2001. 256

- Захаров А. И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. М.: Просвещение, 1993. 192 с

- Костина Л. М. Игровая терапия с тревожными детьми. М.: Речь, 2003. 160 с.

- Краткий психологический словарь / под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. М.: Академия, 2007. 432 с.

- Микляева А. В., Румянцева П. В. Школьная тревожность: диагностика, коррекция, развитие.

СПб.: Изд-во: Речь, 2007. 248

СПб.: Изд-во: Речь, 2007. 248 - Полшкова Т. А. Проблема ситуативной тревожности в психолого-педагогических исследованиях [Текст] // Актуальные вопросы современной психологии: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2013 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2013. — С. 107–110. — URL https://moluch.ru/conf/psy/archive/81/3495/ (дата обращения: 14.03.2019).

- Прихожан А. М. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст (+СD). — СПб.: Питер, 2007–192 с.

- Прихожан А. М. Явления, причины, диагностика // Школьный психолог. — 2004. — 08(152). — С. 28.

- Реан А. А., Трофимова Н. Б. Гендерные различия структуры тревожности у подростков. // Актуальные проблемы деятельности практических психологов. Минск: МГУ, 2003. С.6–7.

- Шпет М. С. Психологическая природа и причины личностной тревожности // Научный альманах. — 2015. — № 11–5. — С.13.

Основные термины (генерируются автоматически): личностная тревожность, высокий уровень тревожности, ситуативная тревожность, тревожность, проблема, свойство личности, ситуация, тревога, уровень тревожности, эмоциональное состояние.

Похожие статьи

Проблема ситуативной тревожности в психолого-педагогических…личностная тревожность, подросток, контрольная группа, ситуативная тревожность, тревожность, группа, уровень тревожности, высокий уровень, подростковый возраст, тревожный подросток. Проблема ситуативной тревожности в психолого-педагогических…

Причины возникновения

высокого уровня тревожности у детей…тревожность, личностная тревожность, ситуативная тревожность, тревога, ситуация, черт личности, состояние тревоги, проблема тревожности, эмоциональное состояние, автономная нервная система. Особенности поведения в конфликтных ситуациях старших…

Особенности поведения в конфликтных ситуациях старших…

Личность с высоким уровнем тревожности (как ситуативной, так и личностной) воспринимает мир как заключающий в себе угрозу и опасность в значительно большей степени, чем это себе представляют люди с адекватным уровнем тревоги.

Исследование зависимости

уровня тревожности от…Установить связь между уровнем общей тревожности и уровнем психоэмоционального состояния. Методы и материалы.

Тревога — это реакция на надвигающуюся опасность, реальную или воображаемую, эмоциональное состояние рассеянного беспричинного страха. ..

..

тревожность, личностная тревожность, ситуативная тревожность, тревога, ситуация, черт личности, состояние тревоги, проблема тревожности, эмоциональное состояние, автономная нервная система. Исследование эмоциональной тревожности студентов на…

Взаимосвязь

личностной тревожности и уровня нормального…При оценке уровня личностной тревожности по результатам тестирования с использованием «Шкалы личностной тревожности» Ч. Д. Спилбергера — Ю. Л. Ханина среди студентов было установлено, что высокий уровень личностной тревоги чаще встречается у «отличников»…

Д. Спилбергера — Ю. Л. Ханина среди студентов было установлено, что высокий уровень личностной тревоги чаще встречается у «отличников»…

Исследование

эмоциональной тревожности студентов на…Ключевые слова: тревожность, личностная тревожность, ситуативная тревожность, адаптация, самооценка. В процессе обучения в вузе студенты сталкиваются со множеством проблем и трудностей, которые вызывают у них чувство тревоги.

Проблема детской тревожности в условиях семейного…Роль семьи в воспитании и развитии ребенка самая основная. Это не только место, в котором рождается ребенок, но и основной институт социализации. Именно в семье начинается развитие каждого из нас, формируются основные личностные качества.

Результаты определения

уровня личностной тревожности…Уровень тревожности пациентов с нарушениями приема пищи значительно отличается. Им свойственны тревожность как личностная черта и тревога на данный момент — в период лечения. Стоит отметить, что данное состояние и свойство личности имеют фоновый…

Феномен подростковой

тревожности и его взаимосвязь…Проблема высокой личностной и школьной тревожности, как показателя эмоционального неблагополучия учащихся, накладывающего отпечаток не

Следует различать тревогу как состояние и тревожность как свойство личности. Тревога — реакция на грозящую опасность.

Тревога — реакция на грозящую опасность.

Похожие статьи

Проблема ситуативной тревожности в психолого-педагогических…личностная тревожность, подросток, контрольная группа, ситуативная тревожность, тревожность, группа, уровень тревожности, высокий уровень, подростковый возраст, тревожный подросток. Проблема ситуативной тревожности в психолого-педагогических…

Причины возникновения

высокого уровня тревожности у детей…тревожность, личностная тревожность, ситуативная тревожность, тревога, ситуация, черт личности, состояние тревоги, проблема тревожности, эмоциональное состояние, автономная нервная система. Особенности поведения в конфликтных ситуациях старших…

Особенности поведения в конфликтных ситуациях старших…

Личность с высоким уровнем тревожности (как ситуативной, так и личностной) воспринимает мир как заключающий в себе угрозу и опасность в значительно большей степени, чем это себе представляют люди с адекватным уровнем тревоги.

Исследование зависимости

уровня тревожности от…Установить связь между уровнем общей тревожности и уровнем психоэмоционального состояния. Методы и материалы.

Тревога — это реакция на надвигающуюся опасность, реальную или воображаемую, эмоциональное состояние рассеянного беспричинного страха. ..

..

тревожность, личностная тревожность, ситуативная тревожность, тревога, ситуация, черт личности, состояние тревоги, проблема тревожности, эмоциональное состояние, автономная нервная система. Исследование эмоциональной тревожности студентов на…

Взаимосвязь

личностной тревожности и уровня нормального…При оценке уровня личностной тревожности по результатам тестирования с использованием «Шкалы личностной тревожности» Ч. Д. Спилбергера — Ю. Л. Ханина среди студентов было установлено, что высокий уровень личностной тревоги чаще встречается у «отличников»…

Д. Спилбергера — Ю. Л. Ханина среди студентов было установлено, что высокий уровень личностной тревоги чаще встречается у «отличников»…

Исследование

эмоциональной тревожности студентов на…Ключевые слова: тревожность, личностная тревожность, ситуативная тревожность, адаптация, самооценка. В процессе обучения в вузе студенты сталкиваются со множеством проблем и трудностей, которые вызывают у них чувство тревоги.

Проблема детской тревожности в условиях семейного…Роль семьи в воспитании и развитии ребенка самая основная. Это не только место, в котором рождается ребенок, но и основной институт социализации. Именно в семье начинается развитие каждого из нас, формируются основные личностные качества.

Результаты определения

уровня личностной тревожности…Уровень тревожности пациентов с нарушениями приема пищи значительно отличается. Им свойственны тревожность как личностная черта и тревога на данный момент — в период лечения. Стоит отметить, что данное состояние и свойство личности имеют фоновый…

Феномен подростковой

тревожности и его взаимосвязь…Проблема высокой личностной и школьной тревожности, как показателя эмоционального неблагополучия учащихся, накладывающего отпечаток не

Следует различать тревогу как состояние и тревожность как свойство личности. Тревога — реакция на грозящую опасность.

Тревога — реакция на грозящую опасность.

Беспокойство — Клинические методы — Книжная полка NCBI

John B. Griffin, JR.

Определение

Тревога может быть определена как предчувствие, напряжение или беспокойство, возникающее в результате ожидания опасности, которая может быть внутренней или внешней (Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, 1980). Хотя некоторые определения различают страх как эмоциональную реакцию на реальную и осознанно осознаваемую угрозу и тревогу как реакцию страха, когда реальность не оправдывает такую реакцию, важно помнить, что проявления тревоги и страха в организме одинаковый. Поскольку, по оценкам, от 2 до 4% населения в целом испытывают достаточные симптомы тревоги, чтобы их можно было классифицировать как страдающих тревожным расстройством, чрезвычайно важно провести тщательное обследование на предмет наличия тревоги.

Техника

Большинство пациентов, испытывающих беспокойство, выражают это, говоря, что они нервничают или беспокоятся. Пациенты обычно воспринимают это состояние как удручающее и хотят найти для него облегчение. В некоторых случаях тревога проявляется в виде фобий. Например, после автомобильной аварии у пациента может возникнуть фобия по поводу вождения автомобиля. Часто пациент признает, что тревога нереалистична, но тем не менее не может ее контролировать. Поскольку большинство пациентов не понимают бессознательных корней тревоги, врач должен тщательно выяснить, при каких обстоятельствах впервые возникла тревога. Отмечая ситуации, в которых тревога наиболее интенсивна, врач часто может получить ключ к пониманию лежащей в основе этиологии. Врач должен спросить, как тревога повлияла на повседневную жизнь пациента. Поиск корней беспокойства часто является сложным процессом, требующим многих посещений. Во время первых контактов с пациентом клиницист должен попытаться определить тяжесть беспокойства. Обычно полезно узнать мнение пациента о причине его или ее беспокойства. Некоторые пациенты имеют причудливые представления о том, почему они беспокоятся.

Пациенты обычно воспринимают это состояние как удручающее и хотят найти для него облегчение. В некоторых случаях тревога проявляется в виде фобий. Например, после автомобильной аварии у пациента может возникнуть фобия по поводу вождения автомобиля. Часто пациент признает, что тревога нереалистична, но тем не менее не может ее контролировать. Поскольку большинство пациентов не понимают бессознательных корней тревоги, врач должен тщательно выяснить, при каких обстоятельствах впервые возникла тревога. Отмечая ситуации, в которых тревога наиболее интенсивна, врач часто может получить ключ к пониманию лежащей в основе этиологии. Врач должен спросить, как тревога повлияла на повседневную жизнь пациента. Поиск корней беспокойства часто является сложным процессом, требующим многих посещений. Во время первых контактов с пациентом клиницист должен попытаться определить тяжесть беспокойства. Обычно полезно узнать мнение пациента о причине его или ее беспокойства. Некоторые пациенты имеют причудливые представления о том, почему они беспокоятся. Если пациент, например, считает, что кто-то околдовал его или ее, врач должен знать об этом.

Если пациент, например, считает, что кто-то околдовал его или ее, врач должен знать об этом.

В этой части психиатрического анамнеза особенно важно часто и внимательно осматривать пациента. Если врач этого не сделает, важные данные, такие как мимолетные изменения выражения лица, часто будут упущены. Тревожных пациентов следует тщательно обследовать на наличие таких признаков, как тревога, тремор, повышенное потоотделение и учащенное дыхание, что более подробно обсуждается в главе 207, посвященной исследованию психического статуса.

Фундаментальные науки

Тревогу иногда называют психологическим эквивалентом физической боли. Очевидно, что уму трудно справляться с сильно противоречивыми эмоциями. Одним из психических механизмов, который разум использует для разрешения таких конфликтов, является подавление. В процессе вытеснения разум просто блокирует одну сторону противоречивых эмоций. Когда этот акт вытеснения не вполне успешен, вытесненный материал постоянно пытается прорваться в сознание. Тревога, которую испытывает пациент, часто тесно связана с количеством умственных усилий, затрачиваемых на то, чтобы удержать этот материал вне сознания. Ряд умственных маневров, обозначаемых как защитные механизмы используются для того, чтобы предотвратить попадание вытесненного материала в сознание. Эти психические механизмы включают такие вещи, как формирование реакции, проекция, рационализация и замещение. Эти психические механизмы подробно обсуждаются в стандартных учебниках психиатрии (например, Muskin and Kornfeld, 1982).

Тревога, которую испытывает пациент, часто тесно связана с количеством умственных усилий, затрачиваемых на то, чтобы удержать этот материал вне сознания. Ряд умственных маневров, обозначаемых как защитные механизмы используются для того, чтобы предотвратить попадание вытесненного материала в сознание. Эти психические механизмы включают такие вещи, как формирование реакции, проекция, рационализация и замещение. Эти психические механизмы подробно обсуждаются в стандартных учебниках психиатрии (например, Muskin and Kornfeld, 1982).

Одной из причин того, что широкое использование защитных механизмов создает проблемы для пациентов, является то, что такое использование имеет тенденцию искажать реальность. Пациент, вынужденный блокировать одну сторону конфликта, создал ситуацию, ограничивающую способность видеть все аспекты проблемы. Это, в свою очередь, затрудняет выбор наиболее подходящего решения трудностей.

В настоящее время все больше исследований показывают, что тревога, испытываемая некоторыми пациентами с паническими атаками, имеет биологические корни. Открытие участков клеточных рецепторов для бензодиазепинов стимулировало поиск аналогичного встречающегося в природе вещества, которое могло бы выполнять функцию снижения тревожности.

Открытие участков клеточных рецепторов для бензодиазепинов стимулировало поиск аналогичного встречающегося в природе вещества, которое могло бы выполнять функцию снижения тревожности.

У некоторых пациентов приступы паники можно воспроизвести путем внутривенного вливания лактата натрия. Сообщается также, что вдыхание умеренных количеств углекислого газа вызывает приступы паники у многих пациентов. Карр (1984) предположил, что лактат и углекислый газ воздействуют на центральные хеморецепторы, создавая состояние возбуждения, которое стимулирует организм получать больше кислорода. Это состояние возбуждения, когда оно отмечается, субъективно сопровождается чувством тревоги. Согласно этой гипотезе, паническое расстройство может быть следствием повышенной чувствительности к углекислому газу центральных хеморецепторов или патологической лабильности первых стадий вентиляционно-возбужденного цикла, активируемых этими хеморецепторами.

Вероятно также, что у некоторых пациентов с тревожными расстройствами наблюдаются нарушения метаболизма норадреналина. В связи с этим представляет интерес тот факт, что ингибиторы моноаминоксидазы и трициклические антидепрессанты часто эффективны при лечении пациентов с тревожными расстройствами. Оба класса препаратов оказывают заметное влияние на норадреналин в нервных клетках. Алпразолам (ксанакс) действует непосредственно на бензодиазепиновые рецепторы и также приносит облегчение многим пациентам, страдающим паническими атаками. Повышение эффективности фармакологического лечения тревожности в значительной степени стимулировало интерес к изучению органических факторов тревожности.

В связи с этим представляет интерес тот факт, что ингибиторы моноаминоксидазы и трициклические антидепрессанты часто эффективны при лечении пациентов с тревожными расстройствами. Оба класса препаратов оказывают заметное влияние на норадреналин в нервных клетках. Алпразолам (ксанакс) действует непосредственно на бензодиазепиновые рецепторы и также приносит облегчение многим пациентам, страдающим паническими атаками. Повышение эффективности фармакологического лечения тревожности в значительной степени стимулировало интерес к изучению органических факторов тревожности.

Клиническое значение

Многие пациенты с признаками тревоги не обращаются за лечением и не желают его лечить. Такие люди обычно считают себя обладателями нервного темперамента и не ожидают, что когда-нибудь будут отличаться от них. На вопрос об их беспокойстве эти пациенты обычно говорят, что они всегда нервничали и что в последнее время степень их нервозности не изменилась.

Пациенты, нуждающиеся в лечении тревоги, — это пациенты, которые либо испытали значительное нарушение функций, либо просят об облегчении внутреннего дистресса, связанного с их тревогой, либо и то, и другое. Лечащий врач, использующий фармакологические средства и поддерживающее консультирование, часто может лечить острые состояния, которые имеют сильный экологический компонент. Примеры могут включать тревогу, связанную со сменой работы, разводом, переездом на новое место, физической болезнью и финансовыми трудностями.

Лечащий врач, использующий фармакологические средства и поддерживающее консультирование, часто может лечить острые состояния, которые имеют сильный экологический компонент. Примеры могут включать тревогу, связанную со сменой работы, разводом, переездом на новое место, физической болезнью и финансовыми трудностями.

Тревожные состояния, связанные с давними эмоциональными паттернами, такими как фобии, конверсионные реакции, навязчивые состояния и расстройства личности, обычно лучше всего лечить путем направления к специалисту по психическому здоровью.

Ссылки

Карр Д.Б., Шихан Д.В. Паника и тревога: новая биологическая модель. J Clin Psychol. 1984; 45: 323–30. [PubMed: 6430877]

Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам. 3-е изд. Вашингтон, округ Колумбия: Американская психиатрическая ассоциация, 19 лет.80;354.

Фрейд С. Невроз страха. В: Сборник статей. Нью-Йорк: Базовые книги, 1959; 1:84.

Маккензи К.Р. Электронный подход к лечению фобий. Am J Psychiatr. 1973; 130:1103–06. [PubMed: 4728902]

*Muskin PR, Kornfeld DS. Управление тревогой. В: Корнфельд Д.С., Финкель Дж.Б., ред. Психиатрическая помощь практикующим врачам. Нью-Йорк: Grune & Stratton, 1982; 87–106.

Беспокойство — Клинические методы — Книжная полка NCBI

Джон Б. Гриффин-младший.

Определение

Тревога может быть определена как предчувствие, напряжение или беспокойство, возникающее в результате ожидания опасности, которая может быть внутренней или внешней (Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, 1980). Хотя некоторые определения различают страх как эмоциональную реакцию на реальную и осознанно осознаваемую угрозу и тревогу как реакцию страха, когда реальность не оправдывает такую реакцию, важно помнить, что проявления тревоги и страха в организме одинаковый. Поскольку, по оценкам, от 2 до 4% населения в целом испытывают достаточные симптомы тревоги, чтобы их можно было классифицировать как страдающих тревожным расстройством, чрезвычайно важно провести тщательное обследование на предмет наличия тревоги.

Техника

Большинство пациентов, испытывающих беспокойство, выражают это, говоря, что они нервничают или беспокоятся. Пациенты обычно воспринимают это состояние как удручающее и хотят найти для него облегчение. В некоторых случаях тревога проявляется в виде фобий. Например, после автомобильной аварии у пациента может возникнуть фобия по поводу вождения автомобиля. Часто пациент признает, что тревога нереалистична, но тем не менее не может ее контролировать. Поскольку большинство пациентов не понимают бессознательных корней тревоги, врач должен тщательно выяснить, при каких обстоятельствах впервые возникла тревога. Отмечая ситуации, в которых тревога наиболее интенсивна, врач часто может получить ключ к пониманию лежащей в основе этиологии. Врач должен спросить, как тревога повлияла на повседневную жизнь пациента. Поиск корней беспокойства часто является сложным процессом, требующим многих посещений. Во время первых контактов с пациентом клиницист должен попытаться определить тяжесть беспокойства. Обычно полезно узнать мнение пациента о причине его или ее беспокойства. Некоторые пациенты имеют причудливые представления о том, почему они беспокоятся. Если пациент, например, считает, что кто-то околдовал его или ее, врач должен знать об этом.

Обычно полезно узнать мнение пациента о причине его или ее беспокойства. Некоторые пациенты имеют причудливые представления о том, почему они беспокоятся. Если пациент, например, считает, что кто-то околдовал его или ее, врач должен знать об этом.

В этой части психиатрического анамнеза особенно важно часто и внимательно осматривать пациента. Если врач этого не сделает, важные данные, такие как мимолетные изменения выражения лица, часто будут упущены. Тревожных пациентов следует тщательно обследовать на наличие таких признаков, как тревога, тремор, повышенное потоотделение и учащенное дыхание, что более подробно обсуждается в главе 207, посвященной исследованию психического статуса.

Фундаментальные науки

Тревогу иногда называют психологическим эквивалентом физической боли. Очевидно, что уму трудно справляться с сильно противоречивыми эмоциями. Одним из психических механизмов, который разум использует для разрешения таких конфликтов, является подавление. В процессе вытеснения разум просто блокирует одну сторону противоречивых эмоций. Когда этот акт вытеснения не вполне успешен, вытесненный материал постоянно пытается прорваться в сознание. Тревога, которую испытывает пациент, часто тесно связана с количеством умственных усилий, затрачиваемых на то, чтобы удержать этот материал вне сознания. Ряд умственных маневров, обозначаемых как защитные механизмы используются для того, чтобы предотвратить попадание вытесненного материала в сознание. Эти психические механизмы включают такие вещи, как формирование реакции, проекция, рационализация и замещение. Эти психические механизмы подробно обсуждаются в стандартных учебниках психиатрии (например, Muskin and Kornfeld, 1982).

Когда этот акт вытеснения не вполне успешен, вытесненный материал постоянно пытается прорваться в сознание. Тревога, которую испытывает пациент, часто тесно связана с количеством умственных усилий, затрачиваемых на то, чтобы удержать этот материал вне сознания. Ряд умственных маневров, обозначаемых как защитные механизмы используются для того, чтобы предотвратить попадание вытесненного материала в сознание. Эти психические механизмы включают такие вещи, как формирование реакции, проекция, рационализация и замещение. Эти психические механизмы подробно обсуждаются в стандартных учебниках психиатрии (например, Muskin and Kornfeld, 1982).

Одной из причин того, что широкое использование защитных механизмов создает проблемы для пациентов, является то, что такое использование имеет тенденцию искажать реальность. Пациент, вынужденный блокировать одну сторону конфликта, создал ситуацию, ограничивающую способность видеть все аспекты проблемы. Это, в свою очередь, затрудняет выбор наиболее подходящего решения трудностей.

В настоящее время все больше исследований показывают, что тревога, испытываемая некоторыми пациентами с паническими атаками, имеет биологические корни. Открытие участков клеточных рецепторов для бензодиазепинов стимулировало поиск аналогичного встречающегося в природе вещества, которое могло бы выполнять функцию снижения тревожности.

У некоторых пациентов приступы паники можно воспроизвести путем внутривенного вливания лактата натрия. Сообщается также, что вдыхание умеренных количеств углекислого газа вызывает приступы паники у многих пациентов. Карр (1984) предположил, что лактат и углекислый газ воздействуют на центральные хеморецепторы, создавая состояние возбуждения, которое стимулирует организм получать больше кислорода. Это состояние возбуждения, когда оно отмечается, субъективно сопровождается чувством тревоги. Согласно этой гипотезе, паническое расстройство может быть следствием повышенной чувствительности к углекислому газу центральных хеморецепторов или патологической лабильности первых стадий вентиляционно-возбужденного цикла, активируемых этими хеморецепторами.

Вероятно также, что у некоторых пациентов с тревожными расстройствами наблюдаются нарушения метаболизма норадреналина. В связи с этим представляет интерес тот факт, что ингибиторы моноаминоксидазы и трициклические антидепрессанты часто эффективны при лечении пациентов с тревожными расстройствами. Оба класса препаратов оказывают заметное влияние на норадреналин в нервных клетках. Алпразолам (ксанакс) действует непосредственно на бензодиазепиновые рецепторы и также приносит облегчение многим пациентам, страдающим паническими атаками. Повышение эффективности фармакологического лечения тревожности в значительной степени стимулировало интерес к изучению органических факторов тревожности.

Клиническое значение

Многие пациенты с признаками тревоги не обращаются за лечением и не желают его лечить. Такие люди обычно считают себя обладателями нервного темперамента и не ожидают, что когда-нибудь будут отличаться от них. На вопрос об их беспокойстве эти пациенты обычно говорят, что они всегда нервничали и что в последнее время степень их нервозности не изменилась.

Пациенты, нуждающиеся в лечении тревоги, — это пациенты, которые либо испытали значительное нарушение функций, либо просят об облегчении внутреннего дистресса, связанного с их тревогой, либо и то, и другое. Лечащий врач, использующий фармакологические средства и поддерживающее консультирование, часто может лечить острые состояния, которые имеют сильный экологический компонент. Примеры могут включать тревогу, связанную со сменой работы, разводом, переездом на новое место, физической болезнью и финансовыми трудностями.

Тревожные состояния, связанные с давними эмоциональными паттернами, такими как фобии, конверсионные реакции, навязчивые состояния и расстройства личности, обычно лучше всего лечить путем направления к специалисту по психическому здоровью.

Ссылки

Карр Д.Б., Шихан Д.В. Паника и тревога: новая биологическая модель. J Clin Psychol. 1984; 45: 323–30. [PubMed: 6430877]

Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам.

СПб.: Изд-во: Речь, 2007. 248

СПб.: Изд-во: Речь, 2007. 248