ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ:ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ Я ЧЕЛОВЕКА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ:

ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ Я ЧЕЛОВЕКА

А. Б. ОРЛОВ

Заблуждаться относительно того, что различно, а что нет, означает заблуждаться относительно всего.

Гроф С. За пределами мозга

ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Если обобщить определения понятия «личность «, существующие в рамках различных психологических теорий и школ (К. Юнг, Г. Олпорт, Э. Кречмер, К. Левин, Ж. Нюттен, Дж. Гилфорд, Г. Айзенк, А. Маслоу и др.) (см., например, [6]), то можно сказать, что личность традиционно понимается как «Есинтез всех характеристик индивида в уникальную структуру, которая определяется и изменяется в результате адаптации к постоянно меняющейся среде » [6; 35] и «Ев значительной мере формируется реакциями окружающих на поведение данного индивида » [6; 34]. Итак, можно сказать, что личность человека — это социальное по своей природе, относительно устойчивое и прижизненно возникающее психологическое образование, представляющее собой систему мотивационнопотребностных отношений, опосредствующих взаимодействия субъекта и объекта.

Такое определение личности вполне соответствует ее пониманию в частности в отечественной (советской) психологии, ориентировавшейся на марксизм (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович и др. ). «В социальной философии марксизма через понятие «личность «, как правило, характеризуются сущностные социальные отношения, усвоенные человеком социальные роли, нормы, ценностные ориентации. . . » [1;45].

Следует, однако, отметить, что в принципе верная идея о том, что «личностью не рождаются «, что личностью человек становится, «выделывается » послужила в отечественной психологии основанием для совершенно неверной, на наш взгляд, точки зрения, что не каждый человек — личность. Подобное представление, с одной стороны, придало этическое, моральное измерение сугубо психологической проблематике, породилото, что можно было бы назвать «героическим видением » личности. Так, например, в учебнике по психологии личности А. Г. Асмолова читаем: «Быть личностью — это значит иметь активную жизненную позицию, о которой можно сказать: «На том стою и не могу иначе «.

6

личностью — это значит осуществить вклад в общество, ради которого живешь и в котором жизненный путь индивидуальности превращается в историю Родины, сливается с судьбой страны » [1; 363]. Подобное определение личности лишает права считаться личностью подавляющее большинство взрослых, не говоря уже о детях. С другой стороны, этическое (а можно сказать и более приземленно — педагогическое) определение личности, благодаря заложенному в нем косвенному отрицанию личности в ребенке, в учащемся служило и по сей день служит оправданию манипулятивной, формирующей педагогической практики: детей надо «выделать » личностями.

Из приведенного выше обобщенного определения личности следует, вопервых, что личность является атрибутивной характеристикой каждого человеческого субъекта, но не самим этим субъектом и, вовторых, что личность является такой психологической характеристикой субъекта, которая регулирует его отношения с объективной действительностью. Таким образом, личность — это система мотивационных отношений, которую имеет субъект.

Таким образом, личность — это система мотивационных отношений, которую имеет субъект.

МОТИВАЦИОННОЕ ОТНОШЕНИЕКОМПОНЕНТЫ, ФУНКЦИИ, ТИПЫ

Если же обратиться теперь к рассмотрению мотивационного отношения как такового, т. е. к рассмотрению той «молекулы » или «клеточки » (Л. С. Выготский), из которых складывается личность человека, то можно сказать, что такой единицей личности является не мотив, не потребность и т. д. в их отдельности, но целостный комплекс взаимосвязанных детерминант — мотивационное отношение. Составляющие мотивационного отношения детально описаны в целом ряде психологических теорий мотивации (см. [5], [21], [22], [32 — 35], [38], [42], [43 — 45] и др. ). В число этих составляющихдетерминант входят: опредмеченная потребность, распредмеченный мотив, цель и смысл. Каждой из этих четырех детерминант в структуре мотивационного отношения соответствует определенная функция: потребности — активирующая функция; мотиву — побуждающая функция; цели — направляющая функция; смыслу — осмысливающая функция.

Для дальнейшего анализа крайне важно также различение между предметным, субъектным и объектным содержаниями. Предметное содержание — это совокупность мотивационных отношений человека или содержание его личности (т. е. содержание опредмеченных потребностей, распредмеченных мотивов, целей и смыслов). Предметное содержание представляет собой область личностной динамики и личностной детерминации. Субъектное и объектное содержания представляют собой совокупность квазимотивационных отношений, которые не опредмечены и не распредмечены, соответственно, и тем самым не включены в область личностной динамики. Другими словами, эти содержания локализованы не между полюсами «субъект » и «объект «, а на самих этих полюсах. Например, неопредмеченная потребность не обладает предметным содержанием и может быть охарактеризована только через субъектное содержание; следовательно, неопредмеченные потребности формируют субъектное содержание и область субъектной (внеличностной) динамики и детерминации.

Проводя различение между предметным, субъектным и объектным содержаниями, важно принимать во внимание следующее принципиальное обстоятельство: потенциально осознаваемой является лишь область предметного содержания, тогда как субъектное и объектное

7

содержание как таковые в принципе неосознаваемы. Если субъектное содержание образует сферу нашего субъективного бессознательного, традиционно являвшегося предметом всех вариантов глубинной психологии (от психоанализа до онтопсихологии), то объектное содержание представляет собой наше объективное бессознательное, существование которого отражено в интуитивных прозрениях В. Франкла [21] и К. Юнга [23], [24], [25], а в более систематизированном виде представлено в работах ряда теоретиков современной трансперсональной психологии (см.

Соотношение предметного, субъектного и объектного содержания можно представить графически в виде следующей схемы (см. рис. 1):

Рис. 1. Соотношение предметного (П), субъектного (С) и объектного (О) содержаний

Соотношение четырех функций различных компонентов мотивационного образования на данной схеме может быть представлено следующим образом (см. рис. 2):

Рис. 2. Соотношение функций различных компонентов мотивационного образования: Ак — активация, По — побуждение. На — направление. Ос — осмысление

Рассмотрение соотношения четырех функций мотивационного отношения позволяет в первом приближении вычленить три типа мотивационных отношений. Первый тип — аффективно акцентированные мотивационные отношения, располагающиеся вблизи области субъектного содержания и представляющие собой «аффективно разработанные » мотивации с высоким потенциалом активации и побуждения, но плохо осмысление и без детальной целевой структуры. Второй тип — когнитивно акцентированные мотивационные отношения, которые, примыкая к объектному пределу континуума личностных проявлений, напротив, хорошо осмысленны и алгоритмизированы, но испытывают явный дефицит в отношении активации и побуждения.

Рис. 3. Типы мотивационных отношений:

ААМО — аффективно акцентированные мотивационные отношения; ГМО — гармоничные мотивационные отношения; КАМО — когнитивно акцентированные мотивационные отношения

В феноменальном плане самосознания личности первые два типа мотивационных отношений воспринимаются чаще всего как «внешние мотивы » (страсть и долг, соответственно), как проявления приложенной к личности инородной «внешней силы «, как проявления привязанности и/или зависимости. Напротив, мотивационные образования третьего типа проявляются как «внутренние мотивы » и порождают особые состояния сознания личности, которые получили в психологии название «состояние потока » и для которых характерны, в частности, индифферентность в отношении социальных оценок, замедление субъективного времени, утрата такой характеристики конвенционального сознания, как четкая

8

граница между самим собой и тем, что меня окружает (см. [30], [31]).

[30], [31]).

Данные схемы (см. рис. 1 — 3) позволяют также более наглядно представить области внутриличностной и внеличностной динамики и детерминации: если внутриличностная динамика представляет собой самодетерминацию личности ее собственным предметным содержанием, представленным составляющими личность мотивационными отношениями, то внеличностная детерминация представляет собой влияния на личность «извне «, т. е. со стороны субъектного и объектного содержаний. Процессы внеличностной динамики и детерминации протекают на «границах » личности и обеспечивают одновременно и ее открытость внепредметному содержанию благодаря конвергентным процессам опредмечивания и распредмечивания, и ее закрытость для этого внепредметного содержания благодаря дивергентным процессам вытеснения и сопротивления. Диады процессовантагонистов (опредмечивание/вытеснение и распредмечивание/сопротивление) образуют, соответственно, субъектную и объектную «границы » личности. Эти границы можно представить в виде своеобразных психологических «мембран «, обладающих избирательной пропускной способностью в отношении субъектного и объектного содержаний и тем самым поддерживающих целостность личности.

Рис. 4. Соотношение областей внутриличностной и внеличностной динамики. Субъектная и объектная «границы » личности

«ЭМПИРИЧЕСКАЯ » ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ СТРУКТУРА

Если же вернуться к исходному определению личности как совокупности мотивационных отношений субъекта к объективной действительности, то с учетом всего вышесказанного личность можно представить в виде своеобразной оболочки, окружающей область субъектного содержания и отделяющей данную область от области объектного содержания. При этом в зависимости от типа мотивационных отношений, составляющих личность, она может складываться как из внешних (аффективно и когнитивно акцентированных), так и из внутренних (гармоничных) мотиваций. Личностную «оболочку » в целом можно рассматривать как область потенциального личностного развития. Каждая «эмпирическая » (т. е. конкретная, реально существующая) личность представляет собой конкретную актуализацию этого общего потенциала и имеет тем самым вполне определенную локализацию или, точнее, конфигурацию в пределах данной области (см. рис. 5).

Личностную «оболочку » в целом можно рассматривать как область потенциального личностного развития. Каждая «эмпирическая » (т. е. конкретная, реально существующая) личность представляет собой конкретную актуализацию этого общего потенциала и имеет тем самым вполне определенную локализацию или, точнее, конфигурацию в пределах данной области (см. рис. 5).

Рис. 5. Соотношение области потенциального личностного развития и конкретной «эмпирической » личности

Схема, представленная на рис. 5, позволяет увидеть три типа зон, или фрагментов «эмпирической » личности:

1) зоны, состоящие из когнитивно акцентированных мотивационных отношений; эти зоны можно назвать зонами психологических защит человека, именно они составляют ту сторону личности,

9

которую К. Юнг обозначил термином «персона «;

2) зоны, состоящие из аффективно акцентированных мотивационных отношений; эти зоны можно назвать зонами психологических проблем человека, именно они составляют тот аспект личности, который К. Юнг обозначил термином «тень «; согласно К. Юнгу, «тень «, или личное бессознательное (в отличие от коллективного бессознательного) представляет собой «совокупность тех психических процессов и содержаний, которые сами по себе могут достичь сознания, по большей части уже и достигли его, но из-за своей несовместимости с ним подверглись вытеснению, после чего упорно удерживаются ниже порога сознания » [23; 282].

Юнг обозначил термином «тень «; согласно К. Юнгу, «тень «, или личное бессознательное (в отличие от коллективного бессознательного) представляет собой «совокупность тех психических процессов и содержаний, которые сами по себе могут достичь сознания, по большей части уже и достигли его, но из-за своей несовместимости с ним подверглись вытеснению, после чего упорно удерживаются ниже порога сознания » [23; 282].

3) зоны, состоящие из гармоничных мотивационных отношений; эти зоны можно назвать зонами психологических актуализаций, или «ликом » человека (ср.: «Яapriori » в онтопсихологической системе А. Менегетти [8]) (см. рис. 6).

Рис. 6. Зоны: психологических защит — «персона » (а), проблем — «тень » (б) и актуализации- «лик » (в) человека в структуре его «эмпирической » личности

Таким образом, «эмпирическая » личность представляет собой дезинтегрированную (по определению) совокупность «персоны «, «тени » и «лика «.

Необходимо отметить, что мы используем эти понятия, конечно же, не в их исходных значениях, но в тех значениях, которые задаются и определяются теоретическим контекстом изложенной концепции. Иначе говоря, мы используем «терминологические оболочки » отдельных понятий, существующих в различных теоретических традициях. При этом мы рассматриваем содержание данных понятий как наиболее близкое (но не тождественное изначально) тому содержанию, которым они наполняются в рамках концепции личности и сущности человека.

Иначе говоря, мы используем «терминологические оболочки » отдельных понятий, существующих в различных теоретических традициях. При этом мы рассматриваем содержание данных понятий как наиболее близкое (но не тождественное изначально) тому содержанию, которым они наполняются в рамках концепции личности и сущности человека.

ОНТО И АКТУАЛГЕНЕЗ «ЭМПИРИЧЕСКОЙ » ЛИЧНОСТИ

Внутриличностные по своей природе процессы возникновения и развития «персоны » и «тени » в личности человека обусловлены обстоятельствами, относящимися к плану межличностных отношений. «Персона » и «тень » личности складываются тем самым не по своей внутренней логике, но в силу причин, имеющих коммуникативную природу и межличностное происхождение. Они возникают в личности ребенка исключительно потому, что он вынужден общаться со взрослыми, уже имеющими свои «персоны » и «тени «. Ребенок вынужден постепенно отказываться от своего универсального «лика «, от своей исходной, базовой личности, состоящей из гармоничных мотивационных отношений, функционирующих в логике «ценностного процесса » (К. Роджерс), и вырабатывать «взрослую » личностьиндивидуальность, складывающуюся главным образом из «персоны » и «тени » и функционирующую в логике «ценностных систем «, т. е. фиксированных «позитивных » и «негативных » ценностей. Основная движущая сила этого процесса — стремление ребенка сохранить принятие и любовь со стороны окружающих его взрослых (см. [43], [37]).

Роджерс), и вырабатывать «взрослую » личностьиндивидуальность, складывающуюся главным образом из «персоны » и «тени » и функционирующую в логике «ценностных систем «, т. е. фиксированных «позитивных » и «негативных » ценностей. Основная движущая сила этого процесса — стремление ребенка сохранить принятие и любовь со стороны окружающих его взрослых (см. [43], [37]).

В соответствии с пониманием данного процесса в эзотерической психологической системе Г. И. Гурджиева (см. [47; 47 — 48]), пониманием, которое впоследствии воспроизводилось в работах таких крупнейших психологов и психотерапевтов современности, как А. Маслоу [34], К. Роджерс [43] и А. Менегетти [10]:

«Действия маленького ребенка таковы, что они отражают правду о его бытии. Он или она не манипулятивны. . . Но как только начинается социализация, начинает формироваться личность (personality). Ребенок научается изменять свое

10

поведение так, чтобы оно соответствовало принятым в культуре паттернам. Это научение происходит отчасти благодаря целенаправленному обучению, а отчасти благодаря естественной тенденции к подражанию. В качестве неизбежного следствия длительного периода человеческой социальной зависимости (и отсутствия инстинктивных ограничений, характерных для более низкоорганизованных животных) мы тем самым приобретаем совокупности привычек, ролей, вкусов, предпочтений, понятий, представлений и предубеждений, желаний и мнимых потребностей, каждая из которых отражает особенности семейной и социальной среды, а не действительно внутренние тенденции и установки. Все это составляет личность » [47; 47]. Анонимный автор описывает процесс социализации (формирование личности) как подлинную драму:

В качестве неизбежного следствия длительного периода человеческой социальной зависимости (и отсутствия инстинктивных ограничений, характерных для более низкоорганизованных животных) мы тем самым приобретаем совокупности привычек, ролей, вкусов, предпочтений, понятий, представлений и предубеждений, желаний и мнимых потребностей, каждая из которых отражает особенности семейной и социальной среды, а не действительно внутренние тенденции и установки. Все это составляет личность » [47; 47]. Анонимный автор описывает процесс социализации (формирование личности) как подлинную драму:

«Как можно потерять себя? Предательство, неизвестное и немыслимое, начинается вместе с нашей тайной психической смертью в детствеЕ это полноценное двойное преступлениеЕ Его (ребенка) не следует принимать как такового, таким, каков он есть. О, они «любят » его, но они хотят от него или вынуждают его или ожидают от него, чтобы он был другим! Следовательно, его не должны принимать. Он сам научается верить в это и в конце концов принимает это как должное. Он на самом деле отказывается от себяЕ Его центр тяжести в «них «, а не в нем самомЕ Все выглядит вполне нормально; никакого преднамеренного преступления, нет ни трупа, ни обвинения. Все, что мы можем видеть, — это солнце, которое встает и садится как обычно. Но что же произошло? Он был отвергнут не только ими, но и самим собой. (У него действительно нет Я. ) Что он потерял? Всегонавсего одну подлинную и жизненную часть себя: свое собственное дачувство, которое является самой способностью его роста, свою корневую систему. Но увы, он не умер. «Жизнь » продолжается, и он тоже должен жить. С момента его отказа от себя и в зависимости от степени этого отказа все, чем он теперь, не зная этого, озабочен, сводится к созданию и поддерживанию псевдоЯ (pseudoself). Но это всегонавсего целесообразность — я без желаний. Он полагает, что его любят (или боятся), косца на самом деле его презирают, он полагает себя сильным, когда на самом деле он слаб; он должен двигаться (но эти движения карикатурны) не потому, что это забавляет и радует, но чтобы выжить, не потому, что он хочет двигаться, но потому, что должен подчиняться.

Он на самом деле отказывается от себяЕ Его центр тяжести в «них «, а не в нем самомЕ Все выглядит вполне нормально; никакого преднамеренного преступления, нет ни трупа, ни обвинения. Все, что мы можем видеть, — это солнце, которое встает и садится как обычно. Но что же произошло? Он был отвергнут не только ими, но и самим собой. (У него действительно нет Я. ) Что он потерял? Всегонавсего одну подлинную и жизненную часть себя: свое собственное дачувство, которое является самой способностью его роста, свою корневую систему. Но увы, он не умер. «Жизнь » продолжается, и он тоже должен жить. С момента его отказа от себя и в зависимости от степени этого отказа все, чем он теперь, не зная этого, озабочен, сводится к созданию и поддерживанию псевдоЯ (pseudoself). Но это всегонавсего целесообразность — я без желаний. Он полагает, что его любят (или боятся), косца на самом деле его презирают, он полагает себя сильным, когда на самом деле он слаб; он должен двигаться (но эти движения карикатурны) не потому, что это забавляет и радует, но чтобы выжить, не потому, что он хочет двигаться, но потому, что должен подчиняться. Эта необходимость не есть жизнь, не есть его жизнь, она представляет собой защитный механизм против смерти. Она является также машиной смертиЕ Короче говоря, я вижу, что мы становимся невротиками, когда ищем или защищаем псевдоЯ, Ясистему; и мы являемся невротиками до той степени, до которой мы лишены Я (selfless) » ([28; 93] цит. по [47; 47 — 48]).

Эта необходимость не есть жизнь, не есть его жизнь, она представляет собой защитный механизм против смерти. Она является также машиной смертиЕ Короче говоря, я вижу, что мы становимся невротиками, когда ищем или защищаем псевдоЯ, Ясистему; и мы являемся невротиками до той степени, до которой мы лишены Я (selfless) » ([28; 93] цит. по [47; 47 — 48]).

Подобные трансформации «ценностного процесса » ребенка в различные ценностные системы в ходе интериоризации ребенком различных социальных ролей и норм составляли основной предмет исследования в отечественной возрастной и педагогической психологии. Так, например, в известном исследовании А. В. Запорожца и Я. З. Неверович [4] было показано, что интериоризация группового требования ребенком осуществляется как бы в три этапа. Вначале ребенок выполняет групповое требование (за которым всегда так или иначе стоит требование взрослого, воспитателя) быть дежурным, принимая его как чужое, и всячески пытается ускользнуть от этой безразличной для него работы. На втором этапе ребенок «дежурит «, если есть внешняя опора, «стимулсредство » вроде похвалы или внешнего контроля за его поведением. На третьем этапе функциональноролевые отношения социальной группы, ее нормы и требования приобретают для ребенка личностный смысл.

На втором этапе ребенок «дежурит «, если есть внешняя опора, «стимулсредство » вроде похвалы или внешнего контроля за его поведением. На третьем этапе функциональноролевые отношения социальной группы, ее нормы и требования приобретают для ребенка личностный смысл.

Рассмотрим теперь актуалгенез различных структур, составляющих «эмпирическую » личность.

Прежде всего актуалгенез личности представлен процессом персонализации, который обеспечивает усиление личностной «персоны «, являя собой тенденцию к

11

превращению всей «эмпирической » личности в одну «персону «. Этот процесс может протекать в различных формах, одну из которых можно назвать «горизонтальной » персонализацией, или «спином » (вращением, сдвигом) «персоны «, ее надвиганием на другие личностные зоны. Такая персонализация проявляется, с одной стороны, как демонстрация сильных сторон, «фасадов » (К. Роджерс) личности, а с другой стороны, как маскировка, сокрытие человеком своих личностных. проблем как в общении с другими людьми, так и в общении с самим собой. Другая форма персонализации — «вертикальная » персонализация или «фортификация » (укрепление, утолщение) «персоны » — проявляется прежде всего в отгораживании, во «внутреннем отходе » (А. Н. Леонтьев) человека от того, что его окружает, обычно сочетающемся с ощущением (часто иллюзорным) увеличения внутренней психологической безопасности.

Другая форма персонализации — «вертикальная » персонализация или «фортификация » (укрепление, утолщение) «персоны » — проявляется прежде всего в отгораживании, во «внутреннем отходе » (А. Н. Леонтьев) человека от того, что его окружает, обычно сочетающемся с ощущением (часто иллюзорным) увеличения внутренней психологической безопасности.

Процесс персонализации в двух его различных формах представляет трансляцию себя миру, другим людям в качестве сильной или обладающей властью «персоны «. Он может протекать автономно по трем различным каналам, иметь три различных параметра — «авторитетность «, «референтность «, «привлекательность » (А. В. Петровский). Однако во всех случаях процесс персонализации приводит к тому, что человек становится: а) более закрытым, более отгороженным от других людей; б) менее способным к сопереживанию, эмпатии во взаимоотношениях с другими людьми; в) менее способным к выражению вовне, предъявлению другим своих собственных психологических проблем, менее конгруэнтным.

Более того, успешно протекающий процесс персонализации может привести к автономизации отдельных фрагментов «тени » человека, к превращению их в инкапсулированные комплексы индивидуального бессознательного. Дело в том, что персонализация приводит к сокращению и уменьшению зон актуализации человека, которые выступают, в частности, в качестве посредников, медиаторов между «персоной » человека и его «тенью «. Исчезновение таких зон означает взаимообособление «персоны » и «тени «, утрату контакта между ними, что в свою очередь порождает феномены «негативной психологии » и усугубляет в целом ту ситуацию «экзистенциальной шизофрении «, которая характерна для жизни современного человека (см. [8], [9], [10]).

Второй аспект актуалгенеза личности — процесс персонификации. Персонификация — это персонализация с обратным знаком; в отличие от персонализации она проявляется не в стремлении человека «быть личностью «, но в его стремлении быть самим собой. Данный процесс может протекать также в двух различных формах — как «горизонтальная » персонификация или «антиспин » «персоны «, т. е. сдвигание «персоны » с других личностных зон, ее сокращение по горизонтали и как «вертикальная » персонификация или «релаксация » (ослабление, утоньшение) «персоны «. Во всех случаях персонификации мы имеем дело с увеличением зон актуализации человека, с ослаблением противостояния «персоны » и «тени » в личности человека, с отказом от личностных «фасадов «, т. е. с большим самопринятием человека. Успешно протекающий процесс персонификации усиливает интегрированность личностных структур, повышает степень позитивности, эмпатичности и конгруэнтности (К. Роджерс) человека и тем самым способствует повышению степени общей аутентичности человека своей сущности (см., ниже). Параметры персонификации (позитивная безоценочность, эмпатичность и конгруэнтность) в отличие от параметров персонализации (авторитетность, референтность, привлекательность) не образуют автономные, раздельные линии развития, они, напротив, теснейшим образом связаны друг с другом: невозможно персонифицироваться лишь по какому-то одному из этих параметров — большая безоценочность всегда связана с большей эмпатичностью и большей конгруэнтностью личности.

е. сдвигание «персоны » с других личностных зон, ее сокращение по горизонтали и как «вертикальная » персонификация или «релаксация » (ослабление, утоньшение) «персоны «. Во всех случаях персонификации мы имеем дело с увеличением зон актуализации человека, с ослаблением противостояния «персоны » и «тени » в личности человека, с отказом от личностных «фасадов «, т. е. с большим самопринятием человека. Успешно протекающий процесс персонификации усиливает интегрированность личностных структур, повышает степень позитивности, эмпатичности и конгруэнтности (К. Роджерс) человека и тем самым способствует повышению степени общей аутентичности человека своей сущности (см., ниже). Параметры персонификации (позитивная безоценочность, эмпатичность и конгруэнтность) в отличие от параметров персонализации (авторитетность, референтность, привлекательность) не образуют автономные, раздельные линии развития, они, напротив, теснейшим образом связаны друг с другом: невозможно персонифицироваться лишь по какому-то одному из этих параметров — большая безоценочность всегда связана с большей эмпатичностью и большей конгруэнтностью личности. По самой своей природе персонификация представляет собой гораздо более целостный, органичный и интегративный процесс нежели персонализация личности (см. рис. 7).

По самой своей природе персонификация представляет собой гораздо более целостный, органичный и интегративный процесс нежели персонализация личности (см. рис. 7).

12

Рис. 7. Процессы персонализации (а) и персонификации (б) в личности человека

Как мы уже отмечали, условиями внутриличностных процессов (персонализации и персонификации) являются межличностные, коммуникативные процессы. Этот тезис позволяет постулировать существование как персонализирующего общения, так и общения персонифицирующего. В первом случае мы имеем дело с общением с четко определенным оценочным контекстом, с общением, осуществляющимся в системе межличностных отношении, для которой характерна вполне определенная «эмоциональная карта » симпатий и антипатий, с общением, в котором человек должен быть адекватен не самому себе, а предзаданным и зачастую ритуализированным коммуникативным и ценностным клише. В персонифицирующем общении, напротив, преобладают установки на безоценочность, эмпатичность и конгруэнтность самому себе. Несколько утрируя, можно сказать, что персонализирующее общение ведет к дезинтеграции личности, автономизации «персоны » и «тени «, психопатологизирует ее, наращивает зоны психологических защит и проблем, сокращает зоны актуализации, тогда как персонифицирующее общение, напротив, является условием интеграции личности человека, делает эту личность более целостной, терапевтирует ее: психологические защиты «демонтируются «, психологические проблемы конструктивно разрешаются, зоны самоактуализации расширяются, и в структуре личности начинают преобладать гармоничные, оптимальные мотивационные образования. Тем самым персонализирующее общение как бы уводит «эмпирическую » личность от оптимума ее полноценного функционирования; персонифицирующее общение, напротив, приближает «эмпирическую » личность к этому идеалу.

Несколько утрируя, можно сказать, что персонализирующее общение ведет к дезинтеграции личности, автономизации «персоны » и «тени «, психопатологизирует ее, наращивает зоны психологических защит и проблем, сокращает зоны актуализации, тогда как персонифицирующее общение, напротив, является условием интеграции личности человека, делает эту личность более целостной, терапевтирует ее: психологические защиты «демонтируются «, психологические проблемы конструктивно разрешаются, зоны самоактуализации расширяются, и в структуре личности начинают преобладать гармоничные, оптимальные мотивационные образования. Тем самым персонализирующее общение как бы уводит «эмпирическую » личность от оптимума ее полноценного функционирования; персонифицирующее общение, напротив, приближает «эмпирическую » личность к этому идеалу.

САМОСОЗНАНИЕ «ЭМПИРИЧЕСКОЙ » ЛИЧНОСТИ

Важными следствиями процессов персонализации и персонификации оказываются различные по своему психологическому смыслу изменения Я-концепции человека, его самосознания. Данные изменения связаны с особенностями самоотождествления и самопринятия человека. Процесс персонализации приводит к тому, что человек принимает в своей личности только ее «персону » и самоотождествляется с ней. Здесь мы имеем дело со случаями так называемого ложного самоотождествления человека. Поскольку «персона » в «эмпирической » личности, как правило, фрагментарна, представляет собой «полипняк » «субличностей » ( «субперсон «), то самоотождествление в случае персонализирующейся личности оказывается не только ложным, но еще и множественным.

Данные изменения связаны с особенностями самоотождествления и самопринятия человека. Процесс персонализации приводит к тому, что человек принимает в своей личности только ее «персону » и самоотождествляется с ней. Здесь мы имеем дело со случаями так называемого ложного самоотождествления человека. Поскольку «персона » в «эмпирической » личности, как правило, фрагментарна, представляет собой «полипняк » «субличностей » ( «субперсон «), то самоотождествление в случае персонализирующейся личности оказывается не только ложным, но еще и множественным.

Как известно, понятие субличности было введено в научный обиход в рамках психосинтеза — психотерапевтической системы, разработанной итальянским психиатром и психологом Р. Ассаджиоли (см. [2], [29]). В соответствии с его представлениями субличность представляет собой динамическую подструктуру личности, которая обладает относительно независимым существованием. Самые типичные субличности человека — те, что связаны с социальными (семейными или профессиональными) ролями, которые он принимает на себя в жизни, например, с ролями дочери, матери, сына, отца, бабушки, любимой, врача, учителя и т. д. Психосинтез, как психотерапевтическая процедура, предполагает осознание клиентом своих субличностей с последующим разотождествлением с ними и обретением способности контролировать их. Вслед за этим клиент постепенно обретает осознание объединяющего внутреннего центра и интегрирует субличности в новую психологическую структуру,

д. Психосинтез, как психотерапевтическая процедура, предполагает осознание клиентом своих субличностей с последующим разотождествлением с ними и обретением способности контролировать их. Вслед за этим клиент постепенно обретает осознание объединяющего внутреннего центра и интегрирует субличности в новую психологическую структуру,

13

открытую для самореализации, творчества и радости жизни.

В случаях ложного самоотождествления ответ на вопрос «кто я? » оказывается перечнем социальных по своей сути ролей, позиций, функций: «муж «, «отец «, «военный «, «полковник «, «кормилец «, «спортсмен «, «филателист » и т. д. Генерализация «персоны «, поглощение одной «субперсоной » других, приводит, как правило, к возникновению «суперперсоны » (по параметру «авторитетности » — «отец народов «, «фюрер «, «великий кормчий «; по параметру «референтности » — «эксперт «, «ведущий специалист «, «академик «; по параметру «привлекательности » — «красавица «, «звезда «, «супермодель «), В генерализированной «персоне » преодолевается (но и то лишь частично) множественность самоотождествлений человека, однако ложность этих самоотождествлений здесь еще более усиливается.

Что же происходит с самосознанием человека, личность которого персонифицируется? В данном случае человек склонен принимать в себе не только свои персональные, но и свои теневые стороны и проявления, он, с одной стороны, видит себя во всем, но, с другой стороны, он не отождествляет себя полностью ни с какой своей ролью или функцией. Например, роль отца осознается человеком как одна из его ролей, к которым он как таковой не сводится. Иначе говоря, его подлинное Я (сущность) каждый раз минует «сети » ложных самоотождествлений и по отношению к ним определяется скорее негативно: Я не «муж «, не «отец «, не «военный » и т. д. В этом смысле персонификация личности всегда связана с кризисом самоотождествления и с осознанием того фундаментального психологического факта, что личность и сущность человека представляют собой две различные психологические инстанции: личность не есть сущность, сущность не есть личность. Персонификация личности приводит также к выравниванию, «опрощению » ее эмпирического контура, к «втягиванию » зон психологических защит и проблем в зону психологической актуализации человека. Персонифицированная личность или «лик » человека представляет собой гармоничные «внутренние » мотивации и бытийные ценности. Для такой личности характерны измененные (по сравнению с конвенциональными) состояния сознания и «пиковые переживания » (А. Маслоу), ее можно охарактеризовать как «полноценно функционирующую личность » (см. [3], [30], [34], [35], [44], [45], [46]).

Персонифицированная личность или «лик » человека представляет собой гармоничные «внутренние » мотивации и бытийные ценности. Для такой личности характерны измененные (по сравнению с конвенциональными) состояния сознания и «пиковые переживания » (А. Маслоу), ее можно охарактеризовать как «полноценно функционирующую личность » (см. [3], [30], [34], [35], [44], [45], [46]).

Итак, мы рассмотрели феномен личности, ее внутреннюю структуру, совокупность внутриличностных и межличностных процессов, обеспечивающих ее функционирование и становление, а также ее самосознание.

Главное свойство личности — ее атрибутивный характер: личность является не субъектом, но атрибутом. По отношению к подлинному субъекту личность человека выступает в качестве внешней, состоящей из мотивационных отношений «оболочки «, которая может как транслировать, так и трансформировать подлинные субъектные проявления человека.

В этой связи уместно вспомнить происхождение самого слова «личность «. Как известно, латинское слово «persona » первоначально служило для обозначения специальной маски, использовавшейся актером античного театра. Эта маска, с одной стороны, помогала актеру: оборудованная специальным раструбом, она усиливала звук его голоса и доносила этот голос до аудитории. С другой стороны, она скрывала лицо актера под личиной персонажа. Интересно, что этимология слова «persona » ( «per » — через, «sonus » — звук) — «то, через что проходит звук » — еще отчетливее обозначает и атрибутивную, и двойственную (способствование/препятствование) природу личности (см. [48]).

Эта маска, с одной стороны, помогала актеру: оборудованная специальным раструбом, она усиливала звук его голоса и доносила этот голос до аудитории. С другой стороны, она скрывала лицо актера под личиной персонажа. Интересно, что этимология слова «persona » ( «per » — через, «sonus » — звук) — «то, через что проходит звук » — еще отчетливее обозначает и атрибутивную, и двойственную (способствование/препятствование) природу личности (см. [48]).

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Кому же способствует или препятствует личность? Кто является подлинным субъектом?

Для обозначения данного субъекта как трансперсональной (т. е. за и внеличностной и, следовательно, за и внесоциальной) психической реальности мы, вслед за Г. И. Гурджиевым и его последователями

14

(см. [20], [26], [27], [47]), используем термин «сущность » ( «essence «). Этот термин, восходящий к латинскому слову «essere » — бытие, в аналогичном значении (сущность в себе — Инсе) используется также в концептуальном аппарате онтопсихологии (см. [8], [9], [17], [36]). В рамках гуманистической психологии данную инстанцию обычно обозначают термином «Внутреннее Я «. Так, например, М. Боуэн, используя термины «сущность » и «Внутреннее Я » как синонимы, пишет:

[8], [9], [17], [36]). В рамках гуманистической психологии данную инстанцию обычно обозначают термином «Внутреннее Я «. Так, например, М. Боуэн, используя термины «сущность » и «Внутреннее Я » как синонимы, пишет:

«Изменение личности в процессе психотерапии является результатом нашего контакта с нашей собственной сущностью, следствием успокоения и укрепления неконтролируемого рассудка (mind), посредством чего мы можем почувствовать наше Внутреннее Я (Inner Self) и действовать с опорой на этот источник силы и мудрости » [3; 24].

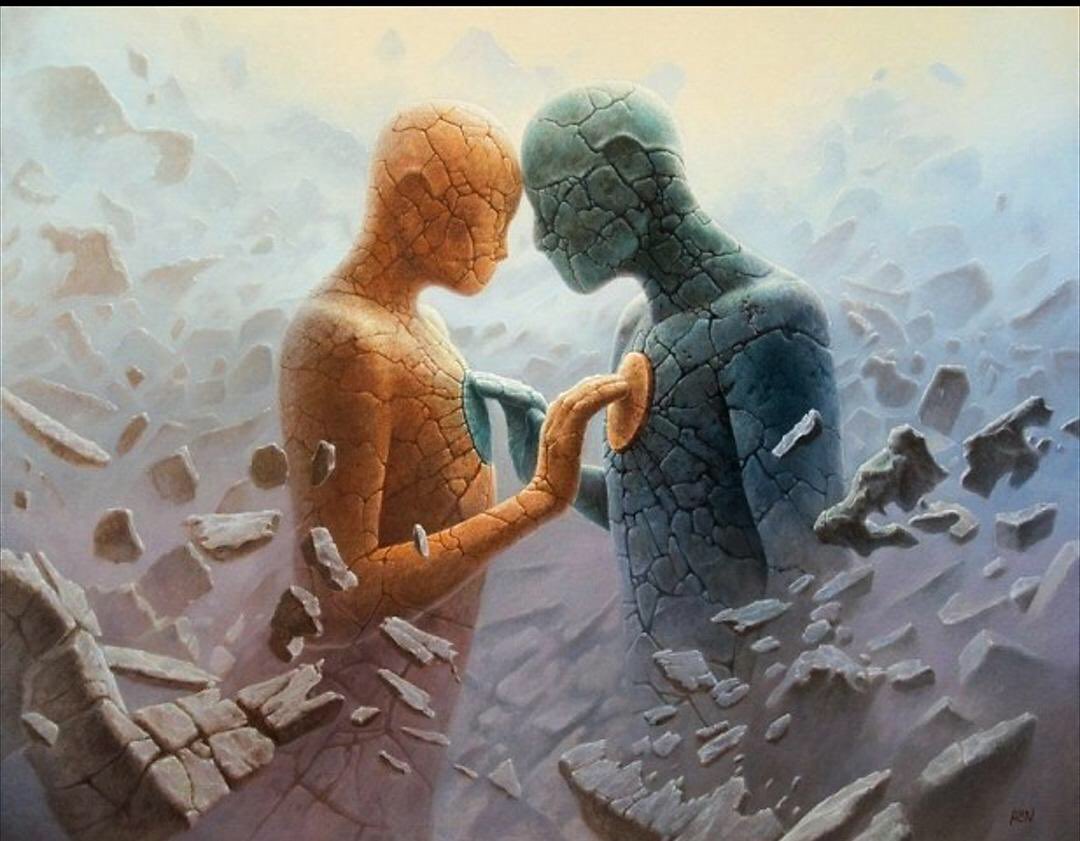

СУЩНОСТЬ И ЛИЧНОСТЬ

Сущность не есть личность, личность не есть сущность.

Сущность и личность — это различные психические инстанции. Личность возникает и формируется в области предметного содержания, сущность локализована на субъектном полюсе субъектобъектного взаимодействия. Если главная характеристика личности — ее атрибутивность, то главная «особенность » сущности — отсутствие какихлибо атрибутов. Сущность — источник всех и всяких атрибутов. Личность живет (рождается, развивается, умирает) в плане феноменов, существования; сущность неизменно пребывает в плане ноуменов, бытия.

Личность живет (рождается, развивается, умирает) в плане феноменов, существования; сущность неизменно пребывает в плане ноуменов, бытия.

Столь характерное для отечественной психологии отождествление личности и сущности (Внутреннего Я) человека, одновременно означающее утрату, тотальное отчуждение личности от ее сущности, лаконично выражено в известном высказывании А. Н. Леонтьева: «Личность (. . . ), ее коперниканское понимание: я нахожу/ имею свое «я » не в самом себе (его во мне видят другие), а во вне меня существующем — в собеседнике, в любимом, в природе, а также в компьютере, в Системе » [5; 241].

Происходящее в настоящее время постепенное осознание внеличностной или, точнее, трансперсональной природы сущности, или Внутреннего Я человека подчас приобретает в отечественной психологической науке довольно эксцентричные формы. «В реальной жизни, — пишет, например, А. Г. Асмолов, — в каждой личности обитает трикстер, или культурный герой, существование которого проявляется в ситуациях, требующих выбора и постановки сверхцелей, разрешения противоречий с социальной группой и самим собой, поиска нестандартных путей развития » [1; 86]. Подобная концептуализация сводит подлинную сущность человека до ролиЕ трикстера, шута.

Подобная концептуализация сводит подлинную сущность человека до ролиЕ трикстера, шута.

Различение личности и сущности, внешнего и Внутреннего Я человека означает одновременно постановку проблемы взаимодействия между этими психическими инстанциями. Как уже отмечалось, данное взаимодействие можно описать в общем виде как совокупность двух разнонаправленных процессов — опредмечивания и вытеснения, формирующих внутреннюю (субъектную) границу личности. Данные процессы можно описать также в терминах «самопринятие » и «самонепринятие «. При этом речь будет идти о принятии или непринятии себя уже не как личности, но как подлинного субъекта жизни, существующего независимо и вне всяких социальных норм, стереотипов, ценностных систем и т. п.

Важные психологические феномены, характеризующие динамику содержания на границе между личностью и сущностью, — это так называемые феномены ложного и подлинного самоотождествления.

Ложное самоотождествление мы имеем всякий раз, когда человек отождествляет себя с тем или иным личностным образованием, с той или иной социальной по своему происхождению и функции ролью, маской, личиной. Он как бы забывает о подлинном субъекте, игнорирует его, ставит знак тождества между собой и своей личностью (или, точнее, субличностью). Подлинное самоотождествление, напротив, всегда связано с отказом

Он как бы забывает о подлинном субъекте, игнорирует его, ставит знак тождества между собой и своей личностью (или, точнее, субличностью). Подлинное самоотождествление, напротив, всегда связано с отказом

15

от каких бы то ни было личностных самоопределений и самоотождествлений, с постоянным осознанием того обстоятельства, что моя сущность может иметь любые роли и личины, но никогда не сводится к ним, всегда остается за ними, так или иначе проявляя себя в них. Подлинное самоотождествление означает также постоянный поиск ответа на вопрос «Кто я? «, внутреннюю работу по самоисследованию, стремление разобраться в разноголосице субличностей и расслышать сквозь нее наиболее чистые, неискаженные послания сущности. Внутреннего Я. Ложное самоотождествление (обычно это самоотождествление человека с той или иной его субперсоной) опасно тем, что оно депроблематизирует внутренний мир, создает иллюзию его самоочевидности (я есть я, мое эго), закрывает человеку доступ к его сущности.

Согласно Г. И. Гурджиеву (см. [47]), основными препятствиями, стоящими на пути действительного развития человека, являются его собственные качества, важнейшее из которых — способность к идентификации (т. е. полное отождествление себя с происходящим, самоутрата в сочетании с направленностью процессов внимания и осознания исключительно вовне). Разновидностью идентификации является «предупредительность » (concidering) — самоотождествление с ожиданиями других людей. Г. И. Гурджиев различал два типа такой предупредительности. Внутренняя предупредительность обнаруживает себя в постоянном ощущении дефицита, нехватки внимания и расположения со стороны других людей и в постоянном стремлении восполнить этот дефицит идентификацией с ожиданиями других. Внешняя предупредительность, напротив, связана с развитым самосознанием и представляет собой внутреннемотивированную практику эмпатии, не обусловленную действиями, переживаниями и ожиданиями других людей.

И. Гурджиеву (см. [47]), основными препятствиями, стоящими на пути действительного развития человека, являются его собственные качества, важнейшее из которых — способность к идентификации (т. е. полное отождествление себя с происходящим, самоутрата в сочетании с направленностью процессов внимания и осознания исключительно вовне). Разновидностью идентификации является «предупредительность » (concidering) — самоотождествление с ожиданиями других людей. Г. И. Гурджиев различал два типа такой предупредительности. Внутренняя предупредительность обнаруживает себя в постоянном ощущении дефицита, нехватки внимания и расположения со стороны других людей и в постоянном стремлении восполнить этот дефицит идентификацией с ожиданиями других. Внешняя предупредительность, напротив, связана с развитым самосознанием и представляет собой внутреннемотивированную практику эмпатии, не обусловленную действиями, переживаниями и ожиданиями других людей.

Второе препятствие — способность лгать, т. е. говорить о том, что в действительности неизвестно. Ложь есть проявление частичного (неистинного) знания, знания без подлинного понимания. Ложь обнаруживает себя как механическое мышление, репродуктивное воображение, постоянный внешний и внутренний диалог, излишние движения и мышечные напряжения, поглощающие время и энергию человека.

Ложь есть проявление частичного (неистинного) знания, знания без подлинного понимания. Ложь обнаруживает себя как механическое мышление, репродуктивное воображение, постоянный внешний и внутренний диалог, излишние движения и мышечные напряжения, поглощающие время и энергию человека.

Третье препятствие — неспособность любить. Это качество теснейшим образом связано со способностью к идентификации в форме внутренней предупредительности и с множественностью «я » каждого человека, с его дезинтегрированностью. Неспособность любить проявляется в постоянных метаморфозах «любви » в ненависть и другие негативные эмоциональные состояния (гнев, депрессию, скуку, раздражение, подозрительность, пессимизм и т. д. ), которые наполняют буквально всю эмоциональную жизнь человека, тщательно скрываемую, как правило, под маской благополучия или индифферентности (см. [47; 43 — 46]).

Все эти внутренние препятствия на пути самоисследования и самосовершенствования человека являются следствиями процесса формирования личности, следствиями того обстоятельства, что изначальная человеческая потенциальность (сущность) оказывается в плену своей личностной «оболочки «, в своего рода «психической ловушке «.

Г. И. Гурджиев писал об этой психологической несвободе и, следовательно, обусловленности человека так: «Человек — машина. Все его стремления, действия, слова, мысли, чувства, убеждения и привычки — результаты внешних влияний. Из себя самого человек не может произвести ни единой мысли, ни единого действия. Все что он говорит, делает, думает, чувствует — все это с ним случаетсяЕ Человек рождается, живет, умирает, строит дом, пишет книги не так как он того хочет, но как все это случается. Все случается. Человек не любит, не ненавидит, не желает — все это с ним случается » (см. [47; 32 — 33]).

К. Спит отмечает также, что согласно Г. И. Гурджиеву: «Е у каждого взрослого есть несколько «я » (selves), каждое из которых пользуется словом «я » для самоописания. В один момент присутствует одно «я «, а в другом другое, которое может испытывать, а может и не испытывать симпатию к предыдущему «я «.

16

Это «я » может даже не знать, что другое «я » существует, поскольку между различными «я » существуют относительно непроницаемые защиты, называемые буферами. Кластеры «я » образуют субличности, связанные ассоциативными связями — одни для работы, другие для семьи, иные для церкви или синагоги. Эти кластеры могут не знать о других кластерах «я «, если они не связаны с ними ассоциативными связями. Одно «я » может пообещать, а другое «я » ничего не будет знать об этом обещании из-за буферов и поэтому у него не возникнет намерения выполнить это обещание. . . . «Я «, которое контролирует поведение человека в данный момент, детерминировано не его или ее личностным выбором, но реакцией на окружение, которое вызывает к жизни одно или другое «я «. Человек не может выбрать, каким «я » ему быть, так же как он не может выбрать, каким «я » он хотел бы быть: выбирает ситуация. . . . У нас нет способности чтолибо сделать, у нас нет «свободной воли «Е » [47; 32].

Кластеры «я » образуют субличности, связанные ассоциативными связями — одни для работы, другие для семьи, иные для церкви или синагоги. Эти кластеры могут не знать о других кластерах «я «, если они не связаны с ними ассоциативными связями. Одно «я » может пообещать, а другое «я » ничего не будет знать об этом обещании из-за буферов и поэтому у него не возникнет намерения выполнить это обещание. . . . «Я «, которое контролирует поведение человека в данный момент, детерминировано не его или ее личностным выбором, но реакцией на окружение, которое вызывает к жизни одно или другое «я «. Человек не может выбрать, каким «я » ему быть, так же как он не может выбрать, каким «я » он хотел бы быть: выбирает ситуация. . . . У нас нет способности чтолибо сделать, у нас нет «свободной воли «Е » [47; 32].

В одной из своих работ Г. И. Гурджиев так охарактеризовал реальную ситуацию человеческого существования: «Если бы человек мог понять весь ужас жизни обычных людей, которые вращаются в кругу незначимых интересов и незначимых целей, если бы он мог понять, что они теряют, то он бы понял, что для него может быть серьезным только одно — спастись от общего закона, быть свободным. Что может быть серьезным для заключенного, осужденного на смерть? Только одно: как спастись, как совершить побег: ничто другое не является серьезным » (см. [47; 2]).

Что может быть серьезным для заключенного, осужденного на смерть? Только одно: как спастись, как совершить побег: ничто другое не является серьезным » (см. [47; 2]).

Как бы развивая эту метафору, Г. И. Гурджиев указывал также: «Вы не понимаете вашу собственную жизненную ситуацию, — вы в тюрьме. Все, что вы можете желать, если вы не бесчувственны, — как сбежать. Но как сбежать? Необходим туннель под тюремной стеной. Один человек ничего не может сделать. Но давайте предположим, что есть десять или двадцать человек; если они работают сообща и если один сменяет другого, они могут прорыть туннель и сбежать.

Более того, никто не может сбежать из тюрьмы без помощи тех, кто сбежал раньше. Только они могут сказать, каким способом возможен побег, или же могут послать инструменты, карты или же чтолибо другое из того, что необходимо. Но один заключенный в одиночку не может найти этих людей или же как-то связаться с ними. Необходима организация. Без организации ничего достичь нельзя » (см. [47; 19]).

[47; 19]).

Итак, каждый из нас (как личность) является тюремщиком собственной сущности, но не знает, не осознает этого.

Важным проявлением (симптомом) утраты контакта, взаимодействия личности и сущности в случае ложного самоотождествления является неспособность человека видеть сны и создавать в своей фантазии динамические творческие образные ряды (см. [7]).

Стереотипное и фиксированное ложное самоотождествление связано с самонепринятием и, следовательно, с непринятием других людей, оно приводит к стагнации личностного развития, резкой поляризации «персоны » и «тени » в личности человека. И напротив, кризисы личностного развития (возрастные и экзистенциальные) обусловлены, как правило, отказом человека от устоявшихся ложных самоотождествлений.

В случае ложного самоотождествления личность господствует над сущностью, постепенно оформляет человека в соответствии с законами и нормами интерперсонального и персонализирующего общения, использует сущность как источник энергии в целях собственного развития. Однако, чем успешнее такое развитие, чем дальше уходит «эмпирическая » личность в этом развитии от универсальной аутентичности своего детства, тем сокрушительнее ее финал.

Однако, чем успешнее такое развитие, чем дальше уходит «эмпирическая » личность в этом развитии от универсальной аутентичности своего детства, тем сокрушительнее ее финал.

Л. Н. Толстой в известном рассказе «Смерть Ивана Ильича » описал такой глубочайший экзистенциальный кризис «эмпирической » личности, связанный с мучительным для личности осознанием той драмы, которую уже цитировавшийся анонимный автор назвал «нашей тайной психической смертью в детстве «: Иван Ильич Головин, будучи смертельно болен, «Е стал перебирать в воображении лучшие

17-минуты своей приятной жизни. Но — странное дело — все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь не тем, чем казались они тогда. Все — кроме первых воспоминаний детства.

И чем дальше от детства, чем ближе к настоящему, тем ничтожнее и сомнительнее были радости. . . . И эта мертвая служба, и эти заботы о деньгах, и так год, и два, и десять, и двадцать — и все то же. И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько изпод меня уходила жизньЕ

Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько изпод меня уходила жизньЕ

Е ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было его главное мучение.

Нравственные страдания его состояли в том, чтоЕ ему вдруг пришло в голову: а что, как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была «не то «.

Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь не так, как должно было, что это могло быть правдаЕ И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы — все это могло быть не то.

Е все это было не то, все это был ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть » [19; 89, 93].

Можно ли предположить, что существует иной тип развития, иной исход отношений между личностью и сущностью человека? «В наилучшем из миров, — отмечает К. Спит, — приобретенные привычки личности должны были бы быть полезными сущностной природе человека и должны были бы помогать ей адекватно функционировать в социальном контексте, в котором живет человек, и для реализованного человека это несомненно так оно и есть. К сожалению, обычный человек лишен способности использовать личность для удовлетворения своих сущностных желаний. Сущностное может проявиться только в простейшем инстинктивном поведении или же в примитивных эмоциях. Все остальное поведение контролируется, как мы видели, случайными последовательностями «я «, которые составляют личность. А личность может как соответствовать, так и не соответствовать сущности. . . . В большинстве из нас личность активна, а сущность пассивна: личность определяет наши ценности и убеждения, профессиональные занятия, религиозные верования и философию жизни. . . . Сущность — это мое. Личность — это не мое, это то, что может быть изменено за счет изменения условий или же искусственно удалено с помощью гипноза, наркотиков или специальных упражнений » [47; 48 — 49].

К сожалению, обычный человек лишен способности использовать личность для удовлетворения своих сущностных желаний. Сущностное может проявиться только в простейшем инстинктивном поведении или же в примитивных эмоциях. Все остальное поведение контролируется, как мы видели, случайными последовательностями «я «, которые составляют личность. А личность может как соответствовать, так и не соответствовать сущности. . . . В большинстве из нас личность активна, а сущность пассивна: личность определяет наши ценности и убеждения, профессиональные занятия, религиозные верования и философию жизни. . . . Сущность — это мое. Личность — это не мое, это то, что может быть изменено за счет изменения условий или же искусственно удалено с помощью гипноза, наркотиков или специальных упражнений » [47; 48 — 49].

Подлинное самоотождествление, в отличие от ложного, представляет собой скорее процесс, нежели состояние. В ходе этого процесса сущность человека постепенно освобождается от господства личности, выходит изпод ее контроля. В результате человек, соподчинивший личность своей сущности, входит в контекст трансперсонального общения и начинает использовать свою личность в качестве средства, инструмента своей сущности. Из «господина » личность становится «слугой » сущности (см. [20;187 — 190]).

В результате человек, соподчинивший личность своей сущности, входит в контекст трансперсонального общения и начинает использовать свою личность в качестве средства, инструмента своей сущности. Из «господина » личность становится «слугой » сущности (см. [20;187 — 190]).

Согласно Г. И. Гурджиеву, реализация и освобождение человека предполагает обращение традиционного отношения между личностью и сущностью: личность должна стать пассивной в ее отношении к сущности. Только так может возникнуть постоянное и интегрированное «Я «. Основной путь такой работы по самореализации лежит через «. . . активизацию борьбы между сущностью и личностью. И сущность, и личность необходимы для этой работы. . . . Это сражение ислам называет священной войной (джихадом), и в этой войне чем более беспристрастно обозначены противоположные стороны, чем больше интенсивность противоборства, тем более полным является разрушение и последующее обновление » [47; 69].

Выход человека из интерперсонального плана действительности в трансперсональный план реальности существеннейшим образом преобразует всю его психологическую структуру. Личность гармонизируется, освобождается от «персоны » и «тени «, опрощается в «лик «, ее объектная и субъектная границы исчезают.

Личность гармонизируется, освобождается от «персоны » и «тени «, опрощается в «лик «, ее объектная и субъектная границы исчезают.

18

Объектный полюс предстает перед человеком уже не в качестве того или иного каждый раз отдельного «знания «, но как сознание, т. е. целостное, интегрированное мироощущение. Субъектный полюс обнаруживает себя не как та или иная также каждый раз отдельная «весть «, идущая из глубин бессознательного, но как совесть, т. е. целостное, интегрированное самоощущение. Человек перестает ощущать себя личностью, своего рода ареной столкновения «добра » и «зла «, преисполненным противоречивых знаний и чувств моральным существом, противостоящим другим людям в их отдельности, одиноким эго, он начинает воспринимать себя одновременно и в качестве источника, и в качестве посредника, проводника радостной любви (особого опыта трансперсонального общения, опыта сущностной тождественности с другими людьми). Наиболее яркие примеры таких полностью персонифицированных личностей — личностилики Будды, Христа, Магомета.

*

Драма взаимоотношений личности и сущности в жизни человека представляет собой, на наш взгляд, предмет подлинной гуманистической психологии. Ее важнейшими положениями являются, вопервых, признание, констатация двойственности человека (внешний и внутренний человек, внешнее и внутреннее Я, личность и сущность) (см. [3], [20], [23]; вовторых, особое, настороженнокритическое отношение к социальноцентрированным и социальнообусловленным процессам формирования личности (см. [11], [12], [14], [37], [46]), втретьих, отрицание традиционных форм образования как дисгармоничного взаимодействия между взрослыми и детьми, между миром взрослости и миром детства (см. [10], [13]) и, наконец, вчетвертых, идея культивирования трансперсональных отношений, персонифицирующего общения в межличностных взаимодействиях самого разного типа — терапевтических, педагогических, семейных (см. [18], [39]).

1. Асмолов А. Г. Психология личности. М., 1990.

2. Ассаджиоли Р. Психосинтез. М., 1994.

3. Боуэн М. В. Б. Духовность и личностноцентрированный подход // Вопр. психол. 1992. №3 — 4.

4. Запорожец А. В., Неверович. Я. 3. О генезисе, функции и структуре эмоциональных процессов у ребенка // Вопр. психол. 1974. №6.

5. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. Т. 2 М., 1983.

6. Личность: определение и описание // Вопр. психол. 1992. №3 — 4.

7. Менегетти А. Словарь образов. М., 1991.

8. Менегетти А. Психология жизни. СПб., 1992.

9. Менегетти А. Путь мудреца или искусство жизни. Пермь, 1993.

10. Менегетти А. Онтопсихологическая педагогика. М., 1993.

11. Орлов А. Б. Проблемы перестройки психологопедагогической подготовки учителя // Вопр. психол. 1988. №1.

12. Орлов А. Б. Перспективы гуманизации обучения // Вопр. психол. 1988. №6.

13. Орлов А. Б. Психология детства: новый взгляд // Творчество и педагогика/ Под ред. Л. П. Буевой М., 1988.

14. Орлов А. Б. Психологические центрации в педагогической деятельности учителя // Нов. исслед. в психологии и возр. физиол. 1989. №2.

15. Орлов А. Б. Развитие теоретических схем и понятийных систем в психологии мотивации // Вопр. психол. 1989. №5.

16. Орлов А. Б. Только ли интериоризация? // Вопр. психол. 1990. №3.

17. Орлов А. Б. Онтопсихология: основные идеи, цели, понятия и методы // Вопр. психол. 1994. №3.

18. Орлов А. Б. Фасилитатор и группа: от интра к трансперсональному общению // Моск. психотерапевт. журн. 1994. №2.

19. Толстой Л. Н. Собр. соч. : В 12 т. T. XI. М., 1984.

20. Успенский П. Д. В поисках чудесного. СПб., 1992.

21. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.

22. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: В 2 т. М., 1986.

23. Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991.

24. Юнг К. Г. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992.

25. Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. М., 1994.

26. Almaas А. Н. The pearl beyond price. Integration of personality into being: an object relations approach. Berkeley, 1990.

27. Almaas А. Н. Essence. The diamond approach to inner realization. York Beach, 1991.

28. Anonimous. Finding the real self: A letter with a foreword by Karen Horney// Amer. J. of Psychoanalysis. 1949. P. 93.

29. Assagioli R. Psychosynthesis. N. Y., 1976.

30. Csikszentmlhalyi М. Intrinsic motivation and effective teaching: A flow analysis // Bess J. (ed.) New directions for teaching and learning. SanFrancisco, 1982. №10.

19

31. Csikszentmlhalyi M. The dynamics of intrinsic motivation: A study of adolescents // Ames C., Ames R. (eds.). Research on motivation in education. V. 3. N. Y., 1989.

32. Lewin К. Principles of topological psychology. N. Y., London, 1936.

33. Maslow A. H. Motivation and personality. N. Y., 1954.

34. Maslow A. H. Toward a psychology of being. N. Y., 1968.

35. Maslow A. H. The future reaches of human nature. N. Y., 1971.

36. Meneghetti A. L’In Se dell’Uomo. Roma, 1981.

37. Miller A. For your own good. N. Y., 1990.

38. Nuttin J. Motivation, planning, and action. Leuven — Hillsdale. 1984.

39. Orlov A. B. Toward a dialog of two worlds // Magisterium. 1995. V. 2.

40. Rogers C. Clientcentered therapy. Boston, 1951.

41. Rogers С. The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change // J. of Consult. Psychol. 1957. V. 21 (2).

42. Rogers С. On becoming a person. Boston, 1961.

43. Rogers С. Toward a modern approach to values // J. of Abnorm. and Soc. Psychol. 1964. V. 68.

44. Rogers C. On personal power. N. Y., 1977.

45. Rogers C. A way of being. Boston, 1980.

46. Rogers C. Freedom to learn for the 80’s. ColumbusTorontoLondonSydney, 1983.

47. Speech K. R. The Gurdjieff work. Los Angeles, 1989.

48. Watts A. The book. On the taboo against knowing who you are. N. Y., 1974.

49. Wither К. The spectrum of consciousness. Wheaton- Madras- London, 1985.

Поступила в редакцию 3. Х 1994 г.

Что есть «Внутреннее я» и как его почувствовать???? | Александр Король

Что есть «Внутреннее я» и как его почувствовать. Если теряешь связь со своей душой , то начинаешь жить как масса, и нет судьбы и смысла в жизни. Но если ты почувствуешь свое «я» и будешь питать его, то все возможно , и нет ошибок — это и есть судьба ! (Глава 66 , книга «Парадокс», автор Александр Король)

Забавно ..ведь я не хотел быть таким ..и не хотел того что имею и то, что могу..а люди мечтают об этом …

Это ведь все не так просто..сейчас я поделюсь с одним из законов мира..законов природы..

..человеку если дано видеть всех на сквозь..то он не может этим пользоваться в своих интересах..ради своей выгоды ..или во врет окружающим и миру..

..ведь если ты пришёл к тому..что можешь видеть людей и все о них знать..то ты уже другой..у тебя другие ценности..тебя уже «люди» не волнуют..

..это тоже самое что, если я могу силой мысли убить человека..то у меня просто не появится такой мысли это сделать..

..это так..как будто..чем больше я становлюсь сильнее..тем больше прорывается он» ..назовём его сейчас ..святой дух..то есть ..чем больше я даю ему власти над собой..тем больше во мне проявляется сил и возможностей..но он руководит..он сейчас пишет..он даёт мне всю информацию..

Но.. Кто же этот он»?..

Ведь я чувствую его ..но ..есть ещё и я..я точнее ум..но когда исчезает ум.. То есть я.. То остаётся только он»..

..в теперь расшившую ..

Как будто есть я! Там наверху ..! Это и есть святой дух.. А человек саша который на земле это тело.. В этом мире ..

И если я теряю связь со своим внутренним я ..со своим святым духом ..то я становлюсь как масса людей..закрытым..и я как бы на автономном режиме ..на автомате.. Просто как люди что то запоминаю , учусь на ошибках и все ..и нет судьбы и смысла жизни…и все зависит от самого меня..

А вот если я открываюсь ..то есть налаживаю связь с внутренним я..то есть со святым духом.. То все включено.. Все возможно..и не может быть ошибок и есть Судьба ..

И так и у всех людей..

Люди которые потеряли своё я..они попадают в социумом ..и живут умом.. Это как машинка на батарейках. Едет ..врезалась..поехала в обратную сторону.. И так и катается пока не сядет батарейка ..или как игрушка , на которую жмёшь а в ней всего 10 фраз и все по кругу ..такие закрытые люди..

А вот открытые ..они от Бога как говорят ..

Ими движет что то нечто иное ..вот и мной движет нечто иное ..оно транслируется через меня.. И моя задача не терять эту связь..и слушать свой внутренний голос..

Меня внутренний голос ругает , когда я теряю связь..и слишком долго задерживаюсь в социуме ..

Я советую тебе дорогой читатель..начать с этого свой духовный путь..

Я на протяжении всей книги буду давать тебе ключи» ..советы..как в себе пробудить это внутренне я ..

Начни вести дневник..каждый день перед сном..пиши ..о том что было за день.. О том что чувствуешь.. О том что тебя волнует ..беспокоит..и то о чем ты мечтаешь.. Пиши каждый день ..не пропускай дня..

Если я ..если я пропущу день..то завтрашний день это будет продолжение этого ..а потом дальше и дальше и неделя будет как один день ..и все будет все больше в твоей жизни становиться автоматическим..твои действия ..решения..и тобой овладеет ум..

А если ты каждый день будешь писать перед сном о себе и о дне в дневник ..ты будет уделять внимание своему внутреннему я ..т завтра начнётся новый осознанный трезвый день..

внешнее и внутреннее Я человека.(Орлов А.Б.)

Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека.(Орлов А.Б.)См. также

- Волкова Д.Э., Орлов А.Б., Орлова Н.А. Знак, метафора, символ — методология субъектности (pdf)

- Кириллова Е.И., Орлов А.Б. Интент-анализ психотерапевтической речи К. Роджерса (случаи Герберта, Глории и Джен) (pdf)

- Орлов А.Б. Гуманизм с лицом культурно-антропологического прототипа: российский вариант

- Орлов А.Б. Человекоцентрированное консультирование как область практики и учебная дисциплина: триалогический подход

- Орлов А.Б. Человекоцентрированный подход в психотерапии: на пути к homo totus

- Орлов А.Б. Неделя с Карлом Роджерсом (/В кн.: Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы, проекции, практики)

- Орлов А.Б. Феномены эмпатии и конгруэнтности

- Орлов А.Б. Человекоцентрированный подход в психологии, психотерапии, образовании и политике (к 100-летию со дня рождения К.Роджерса)

- Орлов А.Б. Онтопсихология: основные идеи, цели, понятия и методы

- Орлов А.Б. Психологическое консультирование и психотерапия: триалогический подход

- Орлов А.Б. Человекоцентрированный подход в психологии, психотерапии, образовании и политике (к 100-летию со дня рождения К.Роджерса)

- Орлов А.Б. Эволюция межличностных отношений в семье: основные подходы, ориентации и тенденции

- Орлов А.Б. Человекоцентрированный подход к психотерапии: на пути к homo totus

- Орлов А.Б. Роджерианство: проблема имени (pdf)

- Орлов А.Б., Волкова Д.Э. Означение содержаний внутреннего мира клиента в разговорной и экспрессивной психотерапии (pdf)

- Орлов А.Б. Психотерапия в процессе рождения (doc)

- Орлов А.Б. «Если… не будете как дети…» Гуманистическая психология детства и образовательная перспектива для третьего тысячелетия (doc)

- Орлов А.Б., Лэнгле А., Шумский В.Б. Экзистенциальный анализ и клиентоцентрированная психотерапия: сходство и различие

- Орлов А.Б. Роджерианство: проблема имени

- Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, проекции, практики

- Шумский В.Б., Орлов А.Б. Трансличностное начало индивидуальности (pdf)

- Шумский В.Б., Орлов А.Б. Ноэтическое измерение человека: вклад Виктора Франкла в психологию и психотерапию

как профессия отражает наше внутреннее «я» — Delo.ua

Многие ли из нас с нетерпением ждут понедельника, чтобы пойти на работу? Осмелюсь предположить, что нет. Почему так происходит?

«Безделье ускоряет наступление старости, труд продлевает нашу молодость», — говорил друг Марка Аврелия, римский философ Цельс. Стоит человеку выбрать профессию по душе, и он в буквальном смысле расцветает. Разберемся, почему так происходит и как работа отражает наше внутреннее «я».

Долгий путь к работе мечты

В середине 20 века американский психолог Абрахам Маслоу представил миру пирамиду потребностей, которые реализовывает человек в течение жизни. На самом низшем уровне стоят потребности в еде, сне и сексе, чуть выше — в безопасности, еще выше — потребность в принадлежности и любви. Четвертую ступень занимают потребности в признании и самореализации, а еще в уважении и почитании. Это в полной мере характеризует стремление человека заниматься любимым делом, достигать целей и получать удовлетворение от проделанной работы.

Конфуций говорил: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни.»

Он подразумевал полную отдачу и увлеченность любимым делом. Но многие ли из нас с нетерпением ждут понедельника, чтобы пойти на работу? Осмелюсь предположить, что нет.

Подписывайтесь на наш Telegram каналПроисходит так по нескольким причинам. Выделим основные пять.

1. Люди часто идут на компромиссы с собой и своими желаниями из-за стремления заработать больше. При этом сам процесс труда не приносит им удовольствия.

Все новости2. Человек недоволен финансовой составляющей работы, но не чувствует в себе уверенности искать что-то другое или открывать свое дело;

3. Люди перегорают от неурочной работы, теряют интерес и work/life balance;

4. Вынуждены подавлять свои лидерские качества, находясь в должностной иерархии или, напротив, пугаются ответственности, если по природе они не визионеры, а исполнители;

5. У человека не складываются отношения с коллегами: чувствует, что корпоративная среда его отторгает.

Все это может существенно снизить мотивацию вставать утром и ехать в место, где придется провести лучшие 8 часов дня. Но это отнюдь не значит, что не нужно искать работу мечты. Даже наоборот. Это повод задуматься: а тем ли делом я занимаюсь?

Ведь как было раньше: ремесла передавались от отца к сыну, семейные подряды становились бизнес-кланами, а такого понятия, как демотивация, наши предки не знали в принципе, не говоря уже о прокрастинации и выгорании. Может, они и были, только думать о них было некогда.

Что касается выбора рода деятельности, то раньше, ввиду определенных исторических событий, люди выбирали себе место работы либо по способностям, либо по потребностям. Подростки устраивались подмастерьями в лавки и кузницы, чаще их туда отдавали предприимчивые родители. Кто-то шел за работой и куском хлеба в церковный приход, кто-то — на местные ярмарки и рынки. И уже на этом этапе выбора вида деятельности проявляются таланты и склонности человека к определенной профессии.

- Категория

- Здоровье

Эксклюзив Ментальное здоровье: Жажда успеха: навязчивая идея или часть жизни — как навести порядок

Кесарю кесарево

Современный мир устроен несколько иначе. Мы получаем знания в обычных школах, где не слишком стремятся раскрыть весь потенциал ученика, а потом идем выбирать профессию, даже не прикоснувшись к ней. Нередко выбор за нас делают родители, стараясь обеспечить безбедное будущее в условно престижной или прибыльной профессии. Все это приводит к тому, что часто свои настоящие таланты мы раскрываем во взрослом или даже зрелом возрасте. Средний возраст украинского предпринимателя — 45 лет, в то время как французы и немцы задумываются о собственном бизнесе примерно в 30 лет.

Если же говорить о выборе профессии, то нередко в ту или иную отрасль нас толкает психика. Дело в том, что часто не мы выбираем отрасль, а она выбирает нас. Она дает возможность выплеснуть наши подсознательные, а иногда и сознательные порывы. И как ни парадоксально, чем глубже и шире в нас засела проблема, тем лучше мы самореализуемся в профессии.

Особенно это видно на примере людей, выбирающих себе профессию с синдромом спасения: врача, психолога, иногда даже учителя. Чаще всего у них есть шлейф детских проблем, связанных с заботой и любовью, что они хотят своими же действиями восполнить в настоящем. Спасая жизни и разрешая сложные ситуации других, они на подсознательном уровне показывая другим, какого отношения хотели бы к себе.

Что касается желания заниматься бизнесом, то здесь, скорее, играет роль стремление человека принимать решения: сначала за себя, позднее и за других.

Ему претит рутинная деятельность и иерархия, он готов вкладывать ресурсы в виде времени и денег в идею, он любит ставить цели и ищет оптимальные пути их достижения. Это именно те люди, способные, как говорил Черчилль, двигаться от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Он любит и умеет рисковать и стремится разбогатеть. Представить такого человека в иерархической системе корпорации сложно: он либо сломает ее, либо упорхнет в свободное плавание.

Что говорит о нас профессия?

Статистика говорит, что сегодня в мире насчитывается около 40 тысяч профессий. При этом в одном только строительстве их 3 тысячи. Разбирать психологические тонкости и подтексты каждой не хватит жизни. Поэтому остановлюсь на тех, которые все еще не теряют позиций в украинском обществе. Для удобства, объединим их в группы.

УчительЕжедневное общение с детьми меняет мировоззрение педагога, его взгляд на мир. Так, например, профдеформация учителей младших классов проявляется в назидательной манере разговора. Нередко они пытаются свести все процессы, происходящие во взрослом мире, к детским сценариям. При этом положительной чертой таких людей остается терпеливость, стрессоустойчивость и способность действовать размеренно и методично.

Точные наукиВопреки расхожему мнению о замкнутости и нелюдимости ученых, те, кто работает с точными приборами и науками, рациональны, легки на подъем и обладают незаурядным чувством юмора. Они не склонны впадать в драмы и рационально подходят к любым, в том числе бытовым, проблемам. Поэтому в обычной жизни от технаря вполне можно получить толковый совет.

ИскусствоХудожники, писатели, скульпторы, дизайнеры, актеры — люди, для которых на первый план выходит эстетика жизни. Они уверены, что их предназначение — нести радость и красоту в мир. У тех же, кто посвятил себя изучению творчества других, остро развито стремление выражать собственное мнение, делиться взглядами на искусство. В то же время в быту такие люди порой бывают непрактичны и живут в некотором отрыве от реальности. К тому же, не всегда сфера искусства наполнена одним лишь вдохновением. Этой когорте людей знакомы чувства зависти, скептицизма и гнева.

ПродажиОтрасль, которая требует от человека придерживаться определенной манеры поведения. Нередко их отличает категоричность, привычка общаться с напором, стремление понравиться собеседнику любой ценой. В личном общении такие люди часто испытывают проблемы, которые, однако, легко решают спустя время.

Реклама и PRЭта профессия развивает в своих представителях коммуникабельность, умение слушать и наблюдать. Они наблюдательны, любопытны и порой излишне болтливы. Любят задавать вопросы и тестировать на окружающих разные методики взаимодействия, выбирая самую эффективную.

Экономика и финансыУ людей этих профессий формируется повышенная ответственность. Планирование, контроль становятся частью их жизни. Они не склонны к необдуманным поступкам, умеют просчитывать риски. Спонтанность, романтика и безрассудство — не их спутники. Но, конечно, бывают и исключения.

Если копнуть глубже, то на самом деле немногие смогут ответить на вопрос, выбрали они профессию сами, или она выбрала их. Да это и не важно, если вы чувствуете себя реализованными и счастливыми по дороге на работу, во время нее и возвращаясь домой.

Если где-то случился сбой, не спешите сжигать мосты. Возможно, вам просто нужен отпуск, смена рамки или даже жизненных приоритетов.

Загляните вглубь себя, оглянитесь по сторонам и постарайтесь найти удовольствие в том, что делаете. Ведь быть счастливым и реализованным — это решение.

Юлия Медведева,

эксперт по личностному росту, основательница философско-консультационного пространства «Medviedieva: исцеление жизни чистотой», автор методики «Жизнь под ключ», кандидат социологических наук (PhD)

Instagram автора блога

Дуальность и здоровье человека Бизнес Журнал. Федеральный

Люди оперируют такими противоположными понятиями, как добро и зло, белое и чёрное, любовь и ненависть и т. д. Дуальность — это идея о существовании двух противоположных начал. Их нельзя свести одно к другому, но в то же время друг без друга они существовать тоже не могут. Дуальность можно принять как форму некоторых полярных конструктов в разуме человека. Сам принцип дуализма заключается в утверждении, что в основе всего, что есть в этом мире, лежат два противоборствующих начала. Сама жизнь есть борьба противоположностей.

Причём необходимо понимать, что дуальность — это не разделение мира на два уровня, это — неразрывная взаимосвязь, взаимообуславливание противоположных начал. Как уже говорилось, без одного нет другого. Одно начало объясняется через другое. Например, без света нет тьмы, без зла нет добра. Дуальность внутри нас. Именно она заставляет нас смотреть на мир как на противоборство несводимых начал. Справедливо замечает Г. Зиммель: человек никогда не смотрит на мир, как на единое целое, он всегда разлагает действительность на бесконечное число противоположностей. Следовательно, дуальность — это наша природа. Мы как часть мира отражаем его свойства.

«Через Тернии к звёздам!»

Дуальность Пространства типична не только для Плотного, или Физического, плана, в котором люди проходят период испытаний, формируя себя, своё внутреннее “Я” при выборе своего собственного пути воплощения. Говоря о Дуальности Пространства, хочется подчеркнуть мысль о том, что люди генерируют в Космос не только психическую энергию, но и привносят в этот мир свою дуальность, делая этот мир тоже дуальным (создают Дуальность этого Мира, исходя из собственной Дуальности!).