Благородство | Статьи | Известия

Происхождение

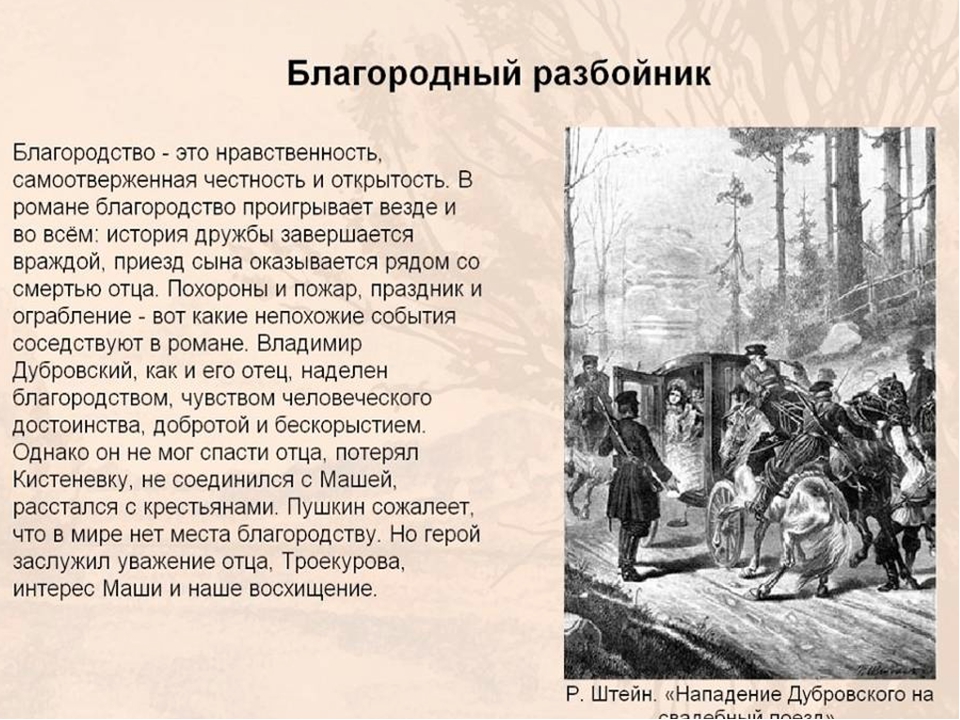

Благородство — тема всех работ Эд. Поляновского. Он ищет таких людей, «коллекционирует» их, последних могикан. Каждому уходящему поколению кажется, что с ним уходит и само представление о благородстве. «О времена, о нравы!» — горестно вздыхает каждый век. Мнится ли это или действительно вырождаются честность, прямота, снисходительность, верность принципам, самопожертвование. Аристократизм духа уходит вслед за кастовым обществом, где одни были поставлены по рождению над другими людьми и отвечали за них? Неужели равенство несет измельчание помыслов, чувств, мотивов поведения, что неизбежно, когда каждый сам по себе и сам за себя? Не умея хитрить, приспосабливаться, благородный человек редко одерживает победу. Но поражения не испытывает никогда. Он гибнет в бою. Не ведающему позора, ему далеко не всегда удается защитить других, поскольку жизнь — искусство компромисса, умения уйти от лобовой атаки. Если такой человек обделен разумом, он, не зная сомнений, прибегает к действиям — благородство не позволяет отстраниться от борьбы.

С.И. ИЛЬИН, Москва

Долг

Понятие благородства неразрывно связано с представлением о чести, долге человека. Для меня наличие одного обязательно подразумевает и наличие другого. Если человек всегда сообразуется со своей совестью и представлениями о нравственности, ставит их выше своих интересов, то это — благородный человек. Пусть даже его поступки «не глобальны» и заметны не всем.

Мне вспомнился случай, который произошел со мной много лет назад. Я лежала в больнице: перенесла довольно сложную операцию. И спустя несколько дней, поздно вечером, мне снова стало плохо. Самое удивительное, что через какие-то считанные минуты после «тревоги» возле меня появился тот врач, который делал операцию. Проверил, осмотрел — сразу стало лучше. А на следующий день медсестра рассказала «под большим секретом», что в тот вечер он убежал со свадьбы собственного сына, когда узнал, что его пациентке плохо. Чувство благодарности я испытываю и по сей день.

Ксения ЗАЙЦЕВА, Москва

Удача

Единый подход человечество пока что выработало лишь к благородству металлов.

С.И. ИЛЬИН, Москва

Долг

Понятие благородства неразрывно связано с представлением о чести, долге человека. Для меня наличие одного обязательно подразумевает и наличие другого. Если человек всегда сообразуется со своей совестью и представлениями о нравственности, ставит их выше своих интересов, то это — благородный человек. Пусть даже его поступки «не глобальны» и заметны не всем.

Мне вспомнился случай, который произошел со мной много лет назад. Я лежала в больнице: перенесла довольно сложную операцию. И спустя несколько дней, поздно вечером, мне снова стало плохо. Самое удивительное, что через какие-то считанные минуты после «тревоги» возле меня появился тот врач, который делал операцию. Проверил, осмотрел — сразу стало лучше. А на следующий день медсестра рассказала «под большим секретом», что в тот вечер он убежал со свадьбы собственного сына, когда узнал, что его пациентке плохо. Чувство благодарности я испытываю и по сей день.

Ксения ЗАЙЦЕВА, Москва

Удача

Единый подход человечество пока что выработало лишь к благородству металлов.

Тем более что условия этого оказалось явно не достаточно.

Григорий ШЕХТМАН, Москва

Задание на следующий раз тоже приятное: «Верность». Пишите нам по электронному адресу [email protected] или обычной почтой: 101999, Москва, К-9, Тверская, 18, корп.1. Редакция газеты «Известия». Ждем ваших откликов!

Тем более что условия этого оказалось явно не достаточно.

Григорий ШЕХТМАН, Москва

Задание на следующий раз тоже приятное: «Верность». Пишите нам по электронному адресу [email protected] или обычной почтой: 101999, Москва, К-9, Тверская, 18, корп.1. Редакция газеты «Известия». Ждем ваших откликов!И Шереметев благородный… В чём проявлялось истинное благородство генерала? | История | Общество

370 лет назад, 5 мая 1652 года, в семье царского стольника Петра Шереметева Большого родился первенец, крещеный с именем Борис. Возможно, и не бог весть какое событие — Шереметевых к тому моменту было не просто много, а очень и очень много. Впоследствии их число увеличилось — у того же Петра Васильевича родилось ещё четверо сыновей и дочь. Но этого сына невозможно спутать ни с кем. Его знают, наверное, все.

Кого Пушкин зарифмовал с Меньшиковым

Во всяком случае те, кто в школе учил наизусть отрывок из поэмы Александра Пушкина «Полтава», в котором перечисляется «птенцы гнезда Петрова». Этот список заканчивается единственным персонажем, который не назван по имени. Но, впрочем, этого и не надо. Тут уже действует пословица: «Добрая слава лежит, а худая — бежит». Все отлично понимали, кто такой «счастья баловень безродный, полудержавный властелин». Разумеется, Меншиков, он же «Алексашка» — феноменально продувной человек, поднявшийся от царёвых денщиков на вершины власти и влияния.

Этот список заканчивается единственным персонажем, который не назван по имени. Но, впрочем, этого и не надо. Тут уже действует пословица: «Добрая слава лежит, а худая — бежит». Все отлично понимали, кто такой «счастья баловень безродный, полудержавный властелин». Разумеется, Меншиков, он же «Алексашка» — феноменально продувной человек, поднявшийся от царёвых денщиков на вершины власти и влияния.

Но зато открывается список единственным человеком, к фамилии которого приложен звучный эпитет. Все остальные идут просто так, через запятую. А вот Шереметев — он, согласно Пушкину, благородный.

Александр Сергеевич, как известно, отличался безупречной, скрупулёзной точностью. И если о Шереметеве сказано «благородный», значит, так и есть. Другой вопрос — как это слово понимать?

Очень велик соблазн пойти по простейшему пути и заявить, что тут было нужно кем-то уравновесить «простолюдина Алексашку». Недаром ведь он, «безродный», прямо рифмуется с «благородным» Шереметевым. А, значит, всё дело в древности и почтенности рода.

А, значит, всё дело в древности и почтенности рода.

«Наиболее культурный человек»

На первый взгляд, так оно и есть. Шереметевы — род действительно древний, что, кстати, признавалось и в Европе. Рыцари Мальтийского ордена, старейшего в мире, относятся к родословию весьма придирчиво, и когда в мае 1698 года сделали Шереметева кавалером своего ордена, особо отметили: «В знак знаменитости рода и доблести». Действительно, Шереметевы возводят свой род к Андрею Кобыле, боярину Ивана Калиты. Конкретнее — к его младшему сыну, Фёдору Кошке, боярину Дмитрия Донского. Между прочим, от того же Фёдора Кошки ведут свой род и цари династии Романовых. Тут уж ничего не попишешь.

Версия убедительная. Но недостаточная. Дело в том, что среди «птенцов гнезда Петрова» наряду с Шереметевым упоминаются также Брюс и Репнин. Первый, урождённый Джеймс Дэниэл, ставший впоследствии Яковом Вилимовичем — отпрыск древних шотландских королей. Второй, Аникита Репнин, из князей Репниных-Оболенских, то есть натуральный Рюрикович. Оба они знатностью рода серьёзно превосходят Шереметева.

Второй, Аникита Репнин, из князей Репниных-Оболенских, то есть натуральный Рюрикович. Оба они знатностью рода серьёзно превосходят Шереметева.

Быть может, под словом «благородный» понималось образование, внешний лоск и, так сказать, европейский имидж? Известно ведь, что когда батюшка Шереметева служил в должности воеводы Киева, юный Борис Петрович жил при нём и учился в Киево-Могилянской академии, причём одним из его однокашников был некий Даниил Туптало, впоследствии прославленный как святитель Димитрий Ростовский. Так что с образованием, в частности, со знанием латыни, а также греческого и польского языков тут было всё в порядке. Что касается внешнего лоска, то тут нельзя не вспомнить, как Борис Петрович блистал при монарших дворах в Варшаве и Вене. Для многих это было своего рода открытием России. Судите сами — 1697 год. Великое Посольство Петра только-только выехало за рубеж. Некоторые русские, конечно, уже в европейском платье, но носить его толком не умеют, да и манеры оставляют желать лучшего — вон сам царь и то ногти грызёт. И одновременно к европейским дворам вроде как на прогулку выезжает русский вельможа. Но не мрачный боярин в долгополой шубе, к каким привыкли. Нет, это галант и шармер, который прекрасно танцует, бегло говорит на иностранных языках, с изяществом носит парик, польское, немецкое и французское платье, отменно играет в карты и вообще чрезвычайно приятен в обхождении. Разумеется, Шереметев был послан с тайной дипломатической миссией. Но шок от внешнего вида и манер этого «нового русского» в Европе был так силён, что о его миссии как-то забывалось — все только и знали, что обсуждать личность Шереметева: «Наиболее культурный человек своей страны, настоящее украшение России!».

И одновременно к европейским дворам вроде как на прогулку выезжает русский вельможа. Но не мрачный боярин в долгополой шубе, к каким привыкли. Нет, это галант и шармер, который прекрасно танцует, бегло говорит на иностранных языках, с изяществом носит парик, польское, немецкое и французское платье, отменно играет в карты и вообще чрезвычайно приятен в обхождении. Разумеется, Шереметев был послан с тайной дипломатической миссией. Но шок от внешнего вида и манер этого «нового русского» в Европе был так силён, что о его миссии как-то забывалось — все только и знали, что обсуждать личность Шереметева: «Наиболее культурный человек своей страны, настоящее украшение России!».

Благородство русской души

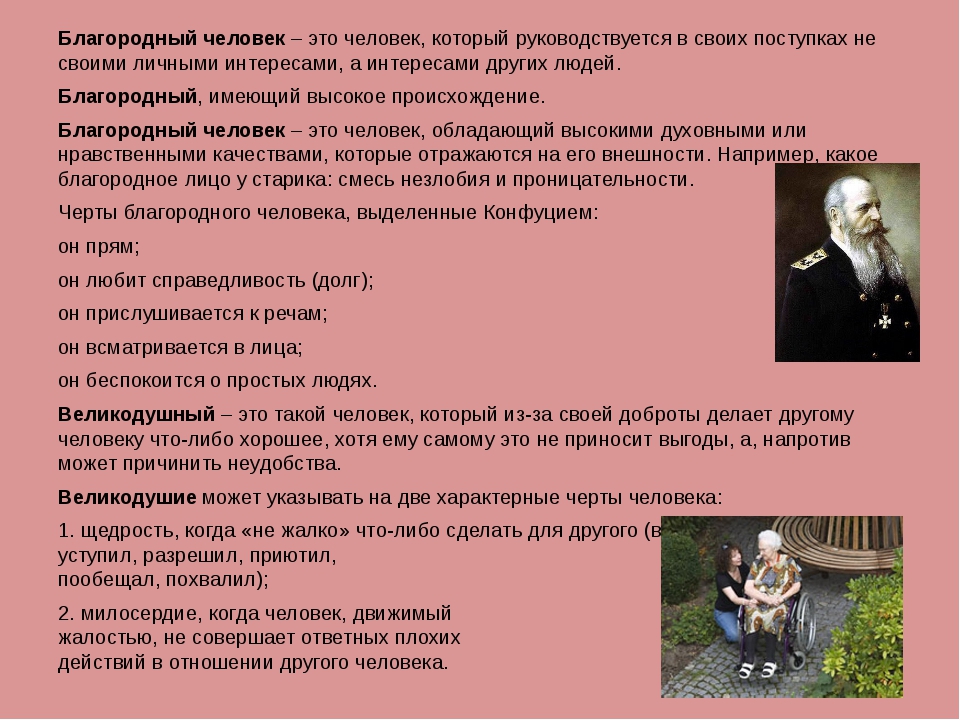

Возможно. Особенно если вспомнить слова его современников, иностранцев на русской службе: «Самый важный человек своей страны и весьма научившийся вследствие своих путешествий, он в своей обстановке и образе великолепен». Правда, следом за этим славословием идёт совершенно неожиданный поворот: «Солдаты чрезвычайно любят его, а народ почти обожает».

Вот тут попадание стопроцентно точное. И солдаты, и простой народ прежде всего видели в Шереметеве не древность рода и не европейский лоск, а истинное благородство. Если угодно, благородство русской души.

Именно ему Пётр поручил небывалое. 30 ноября 1700 года произошла памятная «Нарвская конфузия», где дворянская конница под началом Шереметева драпала, роняя штаны, и придала особую горечь разгрому. А уже 20 января 1701 года Пётр предписывает Борису Петровичу «итить в даль для лучшего вреда неприятелю». То есть осуществить вторжение в шведскую Прибалтику. На первый взгляд, это граничит с безумием. Но Пётр знал, что делал.

Уже в конце 1701 года Шереметев наносит корпусу генерала Шлиппенбаха поражение в битве при Эрестфере. Это была первая крупная победа русских над шведами в ходе Северной войны. Дальше — больше. Взят Мариенбург, взят Нотебург, принуждён к капитуляции Ниеншанц… Словом, к 1703 году под руководством или при непосредственном участии Шереметева, произведённого к тому моменту в генерал-фельдмаршалы, освобождается вся Ингерманландия с её выходом в Балтийское море. То есть, по сути, Россия овладевает теми самыми землями, ради которых, собственно, и была начата Северная война. И на которых в том же 1703 году был заложен Петербург, очень скоро ставший новой столицей России.

То есть, по сути, Россия овладевает теми самыми землями, ради которых, собственно, и была начата Северная война. И на которых в том же 1703 году был заложен Петербург, очень скоро ставший новой столицей России.

Но как это было сделано? Король Карл XII высказывался в том смысле, что русские, дескать, завалили шведов мясом. Потому что Шереметев никогда не предпринимал активных действий без впечатляющего численного перевеса.

В общем, это правда. Но искусство стратега как раз и состоит в умении распоряжаться своими силами — в частности, создать на критичном участке тот самый перевес. Шереметев это умел. Что, кстати, фиксируется одним непредвзятым источником.

Солдаты сложили множество песен о Северной войне. Среди них есть особый цикл, который потом так и назвали «шереметевским». Самое интересное, что в этих песнях, как и у Пушкина, поминаются «царёвы генералы» Аникита Репнин и Александр Меншиков. Но поминаются так, что лучше бы этого не было: «А и заел-то он, собака, наше жалованье».

Зато Шереметев там называется не иначе как «царёв большой боярин», «князь-батюшка Борис Петрович» и даже «отец». Причём отмечается, что шведским пулям Борис Петрович не кланялся. Вот, например, эпизод из песни «Взятие Орешка». Это как раз тот город, что раньше был русским Ореховым, потом — шведским Нотебургом, а после усилий Шереметева — снова русским городом под названием Шлиссельбург:

На первом стружке Шереметев был,

На другом стружке офицеры сидят,

А на третьем стружке все солдатушки,

Преображенские и семеновские.

По реке они бежали к круту красну бережку,

К круту красну бережку ко слюсельбургскому…

Дело в том, что Шереметев, которого потом стали называть «чрезмерно осторожным и медлительным», был всего-навсего военачальником старой русской школы. Да, он любил действовать наверняка. В частности, всегда целиком комплектовал войска, заботился об их обмундировании, вооружении и снабжении. К тому же в нём не было авантюризма молодых петровских генералов. Он, как мог, берёг солдатские жизни. Солдаты это чувствовали, платили генерал-фельдмаршалу уважением, даже любовью. И, наверное, каждый из них мог бы подтвердить истинную правду слов: «И Шереметев благородный».

Он, как мог, берёг солдатские жизни. Солдаты это чувствовали, платили генерал-фельдмаршалу уважением, даже любовью. И, наверное, каждый из них мог бы подтвердить истинную правду слов: «И Шереметев благородный».

дворянских титулов в Германии

7 декабря 2022 года сообщалось, что правоохранительные органы Германии арестовали 25 человек, предположительно планировавших свержение правительства. Предполагаемым лидером и возможным будущим правителем Германии был человек, которого газеты называли «принцем Генрихом XIII Ройссским». Однако дворянские титулы в Германии были отменены. Не ошиблись ли газеты, назвав его принцем?

Наследный принц Германии и принц Уильям. 22 марта, 1910. Отдел эстампов и фотографий Библиотеки Конгресса. //hdl.loc.gov/loc.pnp/ggbain.04780.

Давайте посмотрим, что говорят законы. В 1919 году Веймарская конституция отменила все «публичные юридические привилегии или недостатки по рождению или по званию». Кроме того, он провозгласил, что «дворянские титулы действительны только как часть имени и больше не могут быть присвоены». (Веймарская конституция, статья 109.) Это положение остается в силе в соответствии с Основным законом Германии, действующей конституцией страны, и имеет статус обычного федерального закона. (Основной закон, ст. 123, п. 1; BVerwGE 23, 344.) Возвращаясь к нашему примеру, поэтому правильно называть его «Генрих XIII (имя) принц Ройсс (фамилия)», но А не наоборот.

(Веймарская конституция, статья 109.) Это положение остается в силе в соответствии с Основным законом Германии, действующей конституцией страны, и имеет статус обычного федерального закона. (Основной закон, ст. 123, п. 1; BVerwGE 23, 344.) Возвращаясь к нашему примеру, поэтому правильно называть его «Генрих XIII (имя) принц Ройсс (фамилия)», но А не наоборот.

Судебные дела

Дворянские титулы, даже если они являются лишь частью фамилии, по-прежнему имеют вес среди населения в целом и могут создавать видимость принадлежности к предполагаемому «высшему социальному классу». Суды должны определить, признаются ли изменения имени для добавления дворянского титула, в частности из другой страны, в Германии. Ниже описаны два наиболее ярких случая.

CJEU, Дело C-438/14

В 2016 году Суд Европейского Союза (CJEU) должен был решить, является ли отказ немецких властей изменить имя и фамилию, внесенные в немецком рождении удостоверение заявителя и указание имени, полученного во время обычного проживания в Соединенном Королевстве (Великобритания), в записи актов гражданского состояния нарушило законодательство Европейского Союза (ЕС), в частности статью 18 Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU) ( гражданство ЕС) и статьей 21 ДФЕС (свобода передвижения). Заявитель, гражданин Германии, родился в 1963 как «Набиэль Багдади». После процедуры смены имени и усыновления его имя в немецком реестре личного статуса было изменено на «Набиэль Петер» (имя) и «Богендорф фон Вольфферсдорф» (фамилия). («Фон» (из) в фамилии заявителя указывает на дворянское происхождение.) В 2001 году он переехал в Великобританию и в 2004 году получил британское гражданство, сохранив за собой немецкое гражданство. По результатам опроса, проведенного 26 июля 2004 г., он изменил свое имя на «Питер Марк Эмануэль Граф фон Вольфферсдорф Фрайхерр фон Богендорф» (что переводится как «Питер Марк Эмануэль, граф Вольфферсдорф, барон Богендорф»). В 2005 году он и его жена вернулись в Германию. В 2013 году заявитель поручил органу записи актов гражданского состояния города Карлсруэ внести в регистр актов гражданского состояния имя и фамилию, которые он приобрел в Великобритании в соответствии со статьей 48 Вводного закона Гражданского кодекса (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche).

Заявитель, гражданин Германии, родился в 1963 как «Набиэль Багдади». После процедуры смены имени и усыновления его имя в немецком реестре личного статуса было изменено на «Набиэль Петер» (имя) и «Богендорф фон Вольфферсдорф» (фамилия). («Фон» (из) в фамилии заявителя указывает на дворянское происхождение.) В 2001 году он переехал в Великобританию и в 2004 году получил британское гражданство, сохранив за собой немецкое гражданство. По результатам опроса, проведенного 26 июля 2004 г., он изменил свое имя на «Питер Марк Эмануэль Граф фон Вольфферсдорф Фрайхерр фон Богендорф» (что переводится как «Питер Марк Эмануэль, граф Вольфферсдорф, барон Богендорф»). В 2005 году он и его жена вернулись в Германию. В 2013 году заявитель поручил органу записи актов гражданского состояния города Карлсруэ внести в регистр актов гражданского состояния имя и фамилию, которые он приобрел в Великобритании в соответствии со статьей 48 Вводного закона Гражданского кодекса (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche). , ЭГБГБ). (СЕС, пп. 11-16, 21.)

, ЭГБГБ). (СЕС, пп. 11-16, 21.)

Статья 48 EGBGB предусматривает:

Если имя человека подпадает под действие закона Германии, это лицо может, по заявлению перед Регистратором рождений, браков и смертей, выбрать имя, которое он или она получили, когда он или она или она имела обычное место жительства в другом государстве-члене Европейского Союза, где это имя было зарегистрировано в реестре актов гражданского состояния, если только это явно не противоречит основным принципам немецкого права. Выбор имени имеет обратную силу с даты регистрации в реестре актов гражданского состояния другого государства-члена, если лицо прямо не заявляет, что выбор имени действует только в будущем. Декларация должна быть публично заверена или заверена. Применяются пункты 1 и 3 статьи 47 с соответствующими изменениями .

ЗАГС отклонил его заявление и заявил, что применяется исключение, содержащееся в статье 48 (несовместимость с основными принципами немецкого права). Окружной суд Карлсруэ (Amtsgericht Karlsruhe), в который заявитель обратился для урегулирования спора с властями Германии, приостановил разбирательство и передал вопрос, «связаны ли причины с конституционным выбором первого государства-члена и отменой титулов дворянства может уполномочить это государство-член не признавать изменение имени и фамилии, полученное» во втором государстве-члене СЕС для предварительного решения. (СЕС, пп. 23, 25, 27)

Окружной суд Карлсруэ (Amtsgericht Karlsruhe), в который заявитель обратился для урегулирования спора с властями Германии, приостановил разбирательство и передал вопрос, «связаны ли причины с конституционным выбором первого государства-члена и отменой титулов дворянства может уполномочить это государство-член не признавать изменение имени и фамилии, полученное» во втором государстве-члене СЕС для предварительного решения. (СЕС, пп. 23, 25, 27)

СЕС постановил, что немецким властям было разрешено отказать в изменении имени, потому что «имя, которое он выбрал добровольно и которое содержит ряд знаков дворянства […], не признается законом первого государства-члена, при условии, что установлено […], что отказ в признании в данном контексте оправдан по соображениям публичного порядка». (CJEU, para. 84.) В рассматриваемом случае немецкий закон «отменяет дворянские привилегии и титулы как таковые и запрещает создание титулов, дающих видимость дворянского происхождения, даже в форме части имени [ что] представляет собой реализацию более общего принципа равенства перед законом всех немецких граждан. […] Таким образом, не может быть никаких сомнений в том, что цель соблюдения принципа равного обращения совместима с законодательством ЕС». (Там же, пункты 6971.)

[…] Таким образом, не может быть никаких сомнений в том, что цель соблюдения принципа равного обращения совместима с законодательством ЕС». (Там же, пункты 6971.)

Федеральный суд Германии, номер дела. XII ZB 292/15

В 2018 году Федеральный суд Германии (Bundesgerichtshof, BGH) должен был рассмотреть аналогичное дело. Он постановил, что женщина с двойным немецко-британским гражданством, сменившая свое имя в результате опроса на имя «Силке Николь Во». «Силиа Валентина Мариэлла Графин фон Фюрстенштайн» (в переводе «Силиа Валентина Мариэлла, графиня Фюрстенштайн») в британском посольстве в Берне не могла быть признана в соответствии с законодательством Германии, если она содержала свободно выбранные немецкие знаки дворянства. В нем говорилось, что это нарушает общественный порядок Германии, если изменение имени мотивировано желанием использовать его в Германии для создания видимости благородного происхождения и принадлежности к предполагаемому высшему классу. (BGH, параграфы 31, 32.)

(BGH, параграфы 31, 32.)

Петиция о полной отмене дворянских титулов

В 2018 году молодежная организация Социал-демократической партии Германии (СДПГ) (Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD, Jusos) подала петицию о полной отмене дворянских титулов, даже как часть фамилии человека. Джусо утверждали, что лица, носящие дворянский титул в своей фамилии, по-прежнему пользуются определенными привилегиями и что некоторые используют его в качестве титула, несмотря на юридический запрет. Кроме того, они поясняют, что полная отмена дворянских титулов и имен, как это было сделано в Австрии, была одобрена СЕС. Однако исполнительный комитет СДПГ отклонил предложение, заявив, что все дворянские привилегии уже отменены Веймарской конституцией.

Подпишитесь на In Custodia Legis — это бесплатно! – получать интересные сообщения, основанные на обширных коллекциях Юридической библиотеки Конгресса и опыте наших сотрудников в области американского, иностранного и международного права.

История Европы | Резюме, войны, карта, идеи и колониализм

история Европы , история европейских народов и культур с доисторических времен до наших дней. Европа — более неоднозначный термин, чем большинство географических выражений. Его этимология сомнительна, как и физические размеры области, которую он обозначает. Его западные границы кажутся четко очерченными береговой линией, однако положение Британских островов остается двусмысленным. Для посторонних они кажутся явно частью Европы. Однако для многих британцев и некоторых ирландцев «Европа» в основном означает континентальную Европу. На юге Европа заканчивается на северных берегах Средиземного моря. Тем не менее, для Римской империи это было  Если Уральские горы отмечают восточную границу Европы, то где она лежит к югу от них? Можно ли, например, Астрахань считаться европейской? Вопросы имеют не только географическое значение.

Если Уральские горы отмечают восточную границу Европы, то где она лежит к югу от них? Можно ли, например, Астрахань считаться европейской? Вопросы имеют не только географическое значение.

Эти вопросы приобрели новое значение, поскольку Европа стала больше, чем географическое выражение. После Второй мировой войны много было слышно о «европейской идее». По существу, это означало идею европейского единства, сначала приуроченную к Западной Европе, но к началу XIX в.90-е, кажется, способны наконец охватить Центральную и Восточную Европу.

Единство Европы — древний идеал. В некотором смысле она была имплицитно предвосхищена Римской империей. В Средние века она была несовершенно воплощена сначала империей Карла Великого, а затем Священной Римской империей и Римско-католической церковью. Позже ряд политических теоретиков предложили планы европейского союза, и Наполеон Бонапарт, и Адольф Гитлер пытались объединить Европу путем завоевания.

Однако только после Второй мировой войны европейские государственные деятели начали искать способы мирного объединения Европы на основе равенства, а не господства одной или нескольких великих держав.

В основе этой политики лежит убеждение, что у европейцев больше общего, чем разъединения, особенно в современном мире. По сравнению с другими континентами Западная Европа мала и чрезвычайно разнообразна, разделена реками и горами, изрезана заливами и ручьями. Он также густонаселен — мозаика разных народов с множеством языков. Очень широко и неадекватно ее народы можно разделить на нордический, альпийский или кельтский и средиземноморский типы, а большую часть их языков отнести либо к романским, либо к германским.

Тем не менее, европейцы также были в авангарде интеллектуальной, социальной и экономической деятельности. Будучи мореплавателями, исследователями и колонистами, они долгое время господствовали над большей частью остального мира и оставили в нем отпечаток своих ценностей, своих технологий, своей политики и даже своей одежды. Они также экспортировали как национализм, так и оружие.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подписаться сейчас

Подписаться сейчас

Тогда, в 20-м веке, Европа была близка к самоуничтожению. Первая мировая война унесла более 8 миллионов жизней европейцев, Вторая мировая война унесла более 18 миллионов жизней в боях, бомбардировках и систематическом нацистском геноциде, не говоря уже о 30 миллионах погибших в других местах.

Помимо погибших, войны оставили неизгладимые раны, как психологические, так и физические. Но если Первая мировая война обострила национализм и идеологический экстремизм в Европе, то Вторая мировая война имела почти противоположный эффект. Обожженный ребенок боится огня; и Европа была сильно сожжена. Через пять лет после окончания войны министр иностранных дел Франции Робер Шуман, подстрекаемый Жаном Монне, предложил Германии первый практический шаг к европейскому единству, и канцлер ФРГ Конрад Аденауэр согласился. Среди других участников этого первого шага были государственные деятели Альсид де Гаспери и Поль-Анри Спаак. Все, кроме Монне, были выходцами из языковых и политических границ Европы: Шуман из Лотарингии, Аденауэр из Рейнской области, де Гаспери из северной Италии, Спаак из двуязычной Бельгии.