Каким было бы опровержение существования Бога?

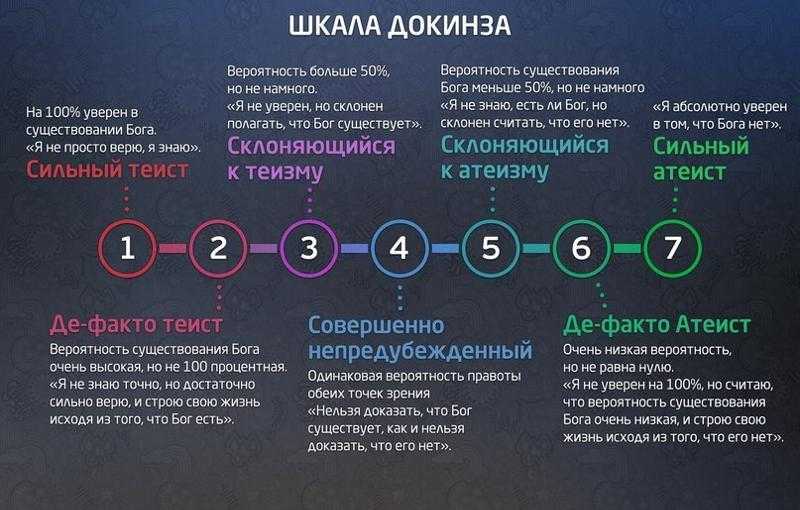

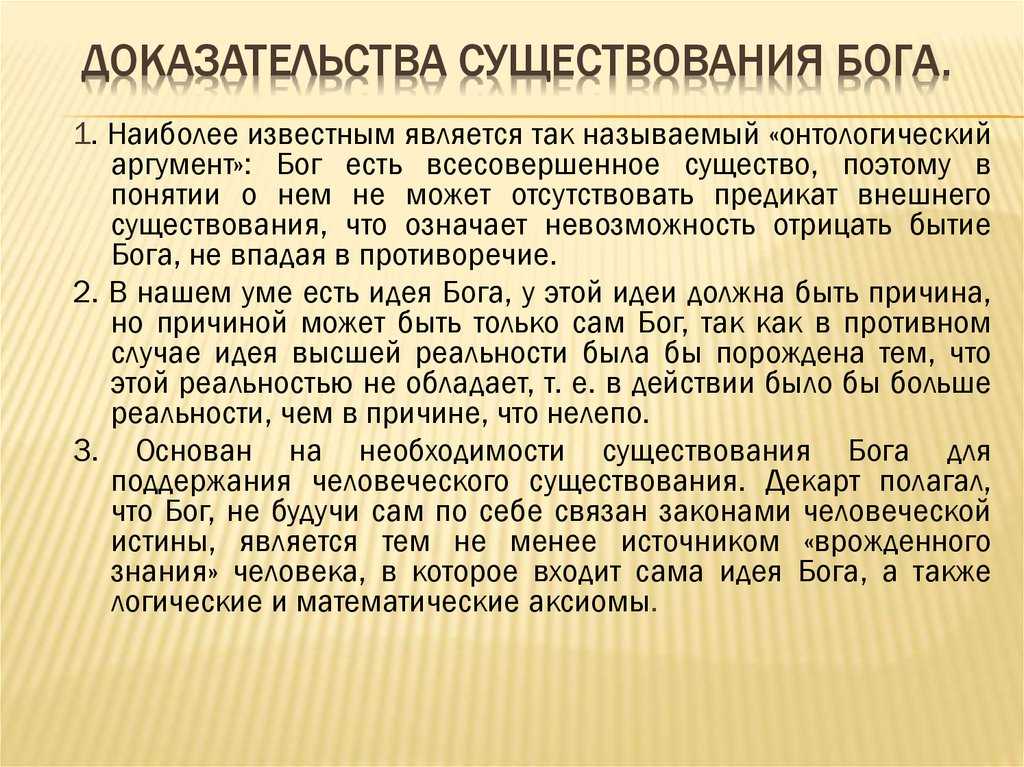

Современная эпистемология религии постепенно отходит от абсолютного доказательства или опровержения существования Бога, концентрируясь на аргументах, свидетельствующих о большей или меньшей вероятности Его существования, или на вопросах рациональности веры [Forrest 2014]. Однако поиски абсолютных доказательств и опровержений всё ещё продолжаются. В пример можно привести дискуссии об онтологическом доказательстве существования Бога в современной аналитической философии (см., например, [Kane 1984]) или попытки опровержения Его существования в современной континентальной мысли (см., например, [Watkin 2011]).

В данной работе я постараюсь ответить на вопрос, вынесенный в заглавие статьи. Заранее хотелось бы сделать акцент на том, что в рамках данной работы я буду рассматривать такое доказательство несуществования Бога, которое, как предполагается, невозможно было бы опровергнуть. Я сформулирую три требования, которым должно удовлетворять предполагаемое абсолютно бесспорное опровержение существования Бога. Эти требования многим могут показаться слишком суровыми, однако ожидать другого было бы наивно, ведь речь идёт о таком аргументе, который мог бы опровергнуть существование Бога раз и навсегда.

Эти требования многим могут показаться слишком суровыми, однако ожидать другого было бы наивно, ведь речь идёт о таком аргументе, который мог бы опровергнуть существование Бога раз и навсегда.

Выделяемые требования будут сопровождаться примерами опровержений существования Бога. Сначала я рассмотрю пародийное онтологическое опровержение существования Бога, а затем — опровержение, предложенное Квентином Мейясу. После этого я кратко рассмотрю распространённые аргументы против существования Бога, такие как аргумент от зла, аргумент от множественности откровений и т.п. В конце я попытаюсь доказать невозможность существования опровержения, которое удовлетворяло бы сформулированным требованиям.

Онтологическое опровержение существования Бога

Что означает для аргумента опровергнуть что-либо? Начнём с того, что

I. Опровержение должно содержать обоснование своей связи с реальным положением дел.

Такое доказательство, иными словами, должно быть способным прорваться через занавес нашей субъективности к реальности самой по себе (чем бы она ни была). Похоже, что онтологический аргумент против бытия Бога удовлетворяет этому требованию. Рассмотрим пародийное онтологическое опровержение, созданное для того, чтобы сделать проблемы, связанные с онтологическим аргументом, более наглядными (аргумент взят из [Oppy 2016]):

Похоже, что онтологический аргумент против бытия Бога удовлетворяет этому требованию. Рассмотрим пародийное онтологическое опровержение, созданное для того, чтобы сделать проблемы, связанные с онтологическим аргументом, более наглядными (аргумент взят из [Oppy 2016]):

1) Творение мира является самым великим вообразимым достижением.

2) Величие достижения является продуктом либо (а) качества самого мира, либо (б) способностей творца, либо и (а), и (б).

3) Чем бóльшим бессилием или увечьем обладает творец, тем более впечатляют его достижения.

5) Таким образом, если мы предполагаем, что вселенная создана существующим творцом, то мы можем вообразить и более великое существо — того, кто создал всё, будучи несуществующим.

6) Существующий Бог, таким образом, не является максимально великим существом, потому как максимально великим творцом всего является несуществующий Бог.

7) Таким образом, Бог не существует.

В данной ситуации в понятие величия входит несуществование. Поэтому по определению оказывается, что если Бог велик, а величие предполагает несуществование Бога, то Бог не существует. Есть много возражений в ответ на онтологическое доказательство, они же применимы и к пародийному онтологическому опровержению. Я кратко затрону лишь, с моей точки зрения, два самых существенных.

Первое возражение связано с тем, что данный аргумент не предоставляет убедительных оснований для принятия посылки о том, что несуществование является совершенством. Иными словами, посылки аргумента не являются бесспорными. Например, если у фигуры, образованной прямыми, есть три угла, то мы вынуждены принять и то, что у неё есть только три стороны, в противном случае мы получим противоречие. В ситуации с онтологическим опровержением я могу просто не согласиться с тем понятием совершенства, которое предлагается в аргументе. То же самое справедливо и для онтологического доказательства существования Бога. Таким образом,

Таким образом,

II. Посылки аргумента должны быть бесспорными.

Несмотря на то, что данное требование кажется неподъёмным, не все философы считают, что этому требованию невозможно удовлетворить; мы ещё затронем это в дальнейшем.

Но допустим, что мы принимаем посылку, в которой конкретизируется понятие совершенства. В этом случае у нас остаётся ещё одно возражение.

Второе возражение связано с первым требованием. Онтологическое опровержение, как и онтологическое доказательство, не предоставляет обоснования своей способности делать заключения о реальном положении дел. Рассмотрим это возражение подробнее.

Допустим, я решил определять понятие «стол» как нечто, что существует и у чего есть четыре ножки, на которых располагается горизонтальная поверхность. Это определение можно представить в виде бланка под названием «стол», в котором справа от надписи «обладает четырьмя ножками, на которых располагается горизонтальная поверхность» стоит квадратик для галочки, как и напротив надписи «существует». Теперь представим, что я сталкиваюсь с объектом и хочу понять, является ли этот объект столом. Я сравниваю объект с пунктами в бланке и ставлю галочку напротив «обладает четырьмя ножками, на которых располагается горизонтальная поверхность» и напротив надписи «существует». Получается, что передо мной стоит то, что я определил как «стол». Теперь я беру бланк для понятия «Бог». В бланке будет два пункта: «обладает всеми совершенствами» и «существует». Если, столкнувшись с определённым объектом, я поставлю галочки напротив всех пунктов в бланке под названием «Бог», то я признаю, что передо мной — то, что я решил называть Богом. Но возможно ли на основании одного лишь бланка говорить о том, что происходит в реальном мире? Следует ли из одного только наличия бланка то, что я могу столкнуться с объектом, который я называю «Бог»?

Теперь представим, что я сталкиваюсь с объектом и хочу понять, является ли этот объект столом. Я сравниваю объект с пунктами в бланке и ставлю галочку напротив «обладает четырьмя ножками, на которых располагается горизонтальная поверхность» и напротив надписи «существует». Получается, что передо мной стоит то, что я определил как «стол». Теперь я беру бланк для понятия «Бог». В бланке будет два пункта: «обладает всеми совершенствами» и «существует». Если, столкнувшись с определённым объектом, я поставлю галочки напротив всех пунктов в бланке под названием «Бог», то я признаю, что передо мной — то, что я решил называть Богом. Но возможно ли на основании одного лишь бланка говорить о том, что происходит в реальном мире? Следует ли из одного только наличия бланка то, что я могу столкнуться с объектом, который я называю «Бог»?

Бланк — это метафора нашего языка, мышления и т.д. Если мы хотим лишь из определений получать существование или отсутствие реальных объектов, то нам требуется дополнительное обоснование возможности таких утверждений, описание принципов их работы, а также критерии, с помощью которых мы можем отличить утверждения такого рода от обычных утверждений.

Опровержение, предложенное К. Мейясу

Тот факт, что онтологическое опровержение не удовлетворяет требованиям (I) и (II), не означает, что удовлетворение этим требованиям невозможно — по крайней мере, по мнению К. Мейясу. Мейясу считает, что он обосновал способность нашего мышления делать истинные утверждения о реальном положении дел, и посылки его аргумента кажутся бесспорными. Предвосхищая события, сформулируем третье требование:

III. Опровержение должно быть логически когерентным.

Мейясу является одним из самых значимых представителей современной континентальной философии. В своей работе «После конечности. Эссе о необходимости контингентности», он доказывает абсолютную необходимость контингентности, то есть невозможность существования необходимого сущего [Мейясу 2015, 86].

Проект Мейясу заключается не столько в том, чтобы опровергнуть существование Бога, сколько в доказательстве обоснованности некоторых наших утверждений о реальном мире.

Перед тем, как перейти к аргументу Мейясу и критике этого аргумента, необходимо разобраться с его основными идеями, релевантными нашей теме. Заранее стоит предупредить, что я сознательно опущу некоторую терминологию Мейясу, сконцентрировавшись на передаче сути его размышлений (для более глубокого погружения в его терминологию см. недавно выпущенный словарь [Gratton 2014]).

Конечность, с точки зрения Мейсу, — это интуиция всей посткантианской философии, согласно которой невозможно достичь сферы в-себе. Такую позицию он также называет корреляционизмом. Корреляционизм формулируется следующим образом: «Не существует Х без данности Х. <…> Если Вы говорите о чём-то, Вы говорите о том, что дано Вам и утверждается Вами. В результате предложение “Х есть” означает: “Х есть коррелят мышления” в картезианском смысле» ([Meillasoux 2008, 409] цит.

Таким образом, корреляционизм становится универсальной критикой любого утверждения, претендующего на абсолютность. Например, если бы онтологическое доказательство действительно работало и доказывало, что существует Бог, то корреляционист всегда смог бы возразить, что это только мы вынуждены считать, что Бог существует, но мы не знаем, существует ли Он в сфере в-себе [Мейясу 2015, 39]. С другой стороны, корреляционист может сказать, что наше мышление ограничено, а потому в области в-себе может оказаться и Бог. Именно это, с точки зрения Мейясу, легитимирует фидеизм или то, что он называет иррациональным дискурсом. С точки зрения иррационального религиозного дискурса, Богу не обязательно быть логически непротиворечивым, как того требует наше мышление, Его существование не обязательно обосновывать в терминах свидетельств или доказательств. Именно поэтому откровение и вера, в фидеистическом смысле, становятся по-своему обоснованными в современной философии [Watkin 2011, 136].

Однако, с точки зрения Мейясу, корреляционизм внутренне противоречив. Корреляционист считает, что ничего нельзя утверждать наверняка. В области в-себе может оказаться противоречивое, необходимое или контингентное сущее, но невозможно установить, какое именно. Мейясу называет это в том числе возможностью по незнанию. Но когда корреляционист предполагает возможность по незнанию, он на самом деле утверждает, что есть реальная возможность существования необходимого, контингентного или противоречивого сущего в реальности самой по себе. Утверждение реальной возможности существования любого сущего в в-себе — это и есть утверждение необходимости контингентности.

Корреляционист, таким образом, не может помыслить возможность по незнанию без имплицитного предположения необходимости контингентности [Мейясу 2015, 87]. Утверждая возможность по незнанию, корреляционист утверждает как необходимость контингентности, так и возможность существования необходимого сущего, что противоречиво. Корреляционистская позиция в целом отрицает возможность познания абсолютной необходимости, одновременно с этим утверждая абсолютную необходимость контингентности.

Таким образом, тезис о необходимости контингентности невозможно опровергнуть. «“Всё в равной степени возможно” — является таким абсолютом, который нельзя деабсолютизировать, не помыслив его снова как абсолют» [Мейясу 2015, 82]. С помощью корреляционистского аргумента мы можем опровергнуть онтологическое доказательство (даже согласившись, что оно не является софизмом; корреляционист всегда может сказать, что существование Бога доказано для нас, но не для сферы в-себе), но когда мы пытаемся опровергнуть необходимость контингентности, этот аргумент уже не работает. Корреляционист утверждает, что это только мы мыслим необходимость контингентности, но никто не знает реального положения дел. Но утверждая это, он должен допустить реальную возможность существования в в-себе контингентного, необходимого или противоречивого сущего, что уже предполагает необходимость контингентности. Каждый раз, когда корреляционист будет опровергать необходимость контингентности, он будет её предполагать. Мейясу называет это принципом фактуальности.

На основании необходимости контингентности Мейясу доказывает невозможность существования не только необходимого сущего, но и противоречивого сущего. Противоречивое сущее, с точки зрения Мейясу, не может быть уничтожено, так как является одновременно своим собственным отрицанием, существующим и несуществующим. Иными словами, противоречивое сущее не перестанет оставаться тем, что оно есть, даже если его не станет, так как его отсутствие входит в то, чем оно является. Если противоречивое сущее не может не быть, то оно является необходимым сущим, что противоречит тезису о необходимости контингентности. Поэтому противоречивое сущее невозможно. Именно на этом базисе Мейясу в дальнейшем легитимирует математический дискурс о в-себе.

Можно схематично представить аргумент Мейясу в следующем виде:

1) Если опровержение некоторой пропозиции немыслимо, то пропозиция является необходимо истинной.

2) Опровержение пропозиции о том, что контингентность необходима, немыслимо.

Следовательно

3) Контингентность необходима.

Далее:

4) Контингентный Бог не является истинным Богом (так как может исчезнуть в любой момент без всякой причины).

5) Следовательно, Бога нет.

На мой взгляд, есть серьёзные основания согласиться с посылкой (1). В ней имеется в виду то, что для обсуждаемой пропозиции немыслима непротиворечивая альтернатива. Например, можно непротиворечиво помыслить, что Бога нет, но нельзя непротиворечиво помыслить, что контингентность не необходима. Мы также можем согласиться с (2), так как если мы мыслим возможность по незнанию, то мы мыслим реальную возможность, что приводит нас к выводу (3). Мы соглашаемся с тезисом (4), так как едва ли кто согласится с тем, что существо, которое может исчезнуть в любой момент, является Богом (классический Бог теизма является необходимым). Всё это приводит нас к выводу (5).

Проблема аргумента Мейясу заключается в том, что он доказывает необходимость контингентности, но не необходимость логико-математических форм, которые он использует для доказательства [Watkin 2011, 157]. Мейясу говорит о контингентности как о реальной возможности всех инвариантов мира быть иными [Мейясу 2015, 54]. Среди этих инвариантов есть законы природы, но его рассуждение также применимо и к законам логики. Если бы законы логики радикально поменялись, имели бы понятия «необходимость», «контингентность», «противоречивость», «мыслимость» и т.д. тот же смысл, что они имеют сейчас? И как бы мы вообще узнали о том, что произошло изменение[Watkin 2011, 154]?

Мейясу говорит о контингентности как о реальной возможности всех инвариантов мира быть иными [Мейясу 2015, 54]. Среди этих инвариантов есть законы природы, но его рассуждение также применимо и к законам логики. Если бы законы логики радикально поменялись, имели бы понятия «необходимость», «контингентность», «противоречивость», «мыслимость» и т.д. тот же смысл, что они имеют сейчас? И как бы мы вообще узнали о том, что произошло изменение[Watkin 2011, 154]?

Именно необходимость логико-математических форм утверждается в посылке (1), которая может быть переформулирована следующим образом: 1.1) наше мышление (логико-математические формы) способно делать истинные утверждения о реальности самой по себе, 1.2) если нечто является необходимо мыслимым, то оно необходимо и для реальности самой по себе. Теперь нам вовсе не обязательно соглашаться с этим, мы можем возразить, что посылка сомнительна и не обосновывает своей связи с реальностью, а лишь утверждает существование этой связи.

Однако проблема аргумента Мейясу заключается не столько в возможности не принять посылку (1), сколько в логической невозможности сохранить её после вывода (3). Ведь после того, как мы доказали необходимость контингентности и, допустим, согласились с посылками аргумента, мы уже не можем принять никакой необходимости, в том числе и необходимости логико-математических форм, которая утверждается в посылке (1). Выходит, что мы просто логически не можем согласиться с выводом, сохранив при этом структуру аргумента. Мы не просто можем как согласиться, так и не согласиться с Мейясу, мы не можем с ним согласиться, не впадая в противоречие [1.].

Ведь после того, как мы доказали необходимость контингентности и, допустим, согласились с посылками аргумента, мы уже не можем принять никакой необходимости, в том числе и необходимости логико-математических форм, которая утверждается в посылке (1). Выходит, что мы просто логически не можем согласиться с выводом, сохранив при этом структуру аргумента. Мы не просто можем как согласиться, так и не согласиться с Мейясу, мы не можем с ним согласиться, не впадая в противоречие [1.].

Опровержение, предложенное Мейясу, не соответствует требованию (III), так как является логически противоречивым. Некоторые из посылок аргумента не вынуждают нас их принимать (посылка (1)), что не соответствует требованию (II). В результате аргумент не обосновывает своей связи с реальностью, что не соответствует требованию (I).

Перед тем как я перейду к финальной части данной работы, следует отметить, что требование (I) является частным случаем требования (II), когда речь идёт о доказательствах, претендующих на неопровержимость. Каждый аргумент, претендующий на абсолютность своих выводов, должен содержать в посылках обоснование своей способности отражать реальное положение дел. Если этого обоснования нет, то эта способность просто вводится как допущение, а следовательно, эта неявная посылка о наличии у доказательства такой способности не является бесспорной. Если посылка не является бесспорной, то это не соответствует критерию (II). В начале я выделил первый критерий в отдельный пункт, так как считаю, что предположение наличия связи между мышлением и реальностью является особой предпосылкой. Хотя первый критерий может быть редуцирован ко второму.

Каждый аргумент, претендующий на абсолютность своих выводов, должен содержать в посылках обоснование своей способности отражать реальное положение дел. Если этого обоснования нет, то эта способность просто вводится как допущение, а следовательно, эта неявная посылка о наличии у доказательства такой способности не является бесспорной. Если посылка не является бесспорной, то это не соответствует критерию (II). В начале я выделил первый критерий в отдельный пункт, так как считаю, что предположение наличия связи между мышлением и реальностью является особой предпосылкой. Хотя первый критерий может быть редуцирован ко второму.

Дополнительные примеры опровержений

Помимо рассмотренных аргументов, многие другие также не удовлетворяют указанным требованиям. В данном разделе я кратко рассмотрю самые популярные из них для демонстрации работы установленных критериев и продемонстрирую причину, по которой, с моей точки зрения, невозможно возникновение аргумента, неоспоримо опровергающего существование Бога.

Аргументы будут взяты в их «сильной» версии, то есть мы представим, что они призваны не просто снижать вероятность существования Бога или свидетельствовать в пользу метафизического натурализма, но опровергать Его существование. Я рассчитываю на то, что читатель уже знаком с этими аргументами, поэтому я сразу же сконцентрируюсь на их опровержении, только при необходимости затрагивая ключевые посылки.

Аргумент бритвы Оккама против существования Бога в его сильной версии имплицитно предполагает способность этого аргумента отражать реальное положение дел, чего не следует из самого аргумента. То есть аргумент не соответствует требованию (I).

Аргумент от зла в некоторых своих версиях предполагает, что в мире существует такое зло, которое не может быть оправдано никаким большим благом. На это можно возразить, что, возможно, существует такое благо, которое превышает любое зло и делает его оправданным. То есть аргумент как минимум не соответствует требованию (II) — не вынуждает нас согласится с некоторыми своими посылками.

Аргумент от неконсистентных откровений предполагает, что если невозможно установить, какое из конфликтующих откровений является истинным (так как все они основываются на авторитете священных писаний, на вере и т.д.), то истинного откровения нет. Аргумент не соответствует требованию (I), так как не обосновывает того, что на основании нашего мышления мы можем делать выводы о реальном положении дел.

Парадокс всемогущества и остальные парадоксы, связанные с противоречивостью определений понятия «Бог», осуществляют (в их сильной версии) переход от противоречивости понятия «Бог» к невозможности реального Бога, что требует отдельной демонстрации их соответствия требованию (I): тот факт, что противоречивое сущее немыслимо, не означает, что такое сущее невозможно. Более того, если мы примем невозможность Бога философов, из этого не следует, что невозможен реальный Бог.

Подобный список можно продолжить. Аргумент от божественной сокрытости, аргумент от существования ада, аргумент от несовместимости всеведения и свободы Бога и т. д. так или иначе могут быть опровергнуты в их сильных версиях ссылкой на их несоответствие выделенным критериям.

д. так или иначе могут быть опровергнуты в их сильных версиях ссылкой на их несоответствие выделенным критериям.

В данный момент мне не известно удовлетворяющего всем требованиям аргумента. Более того, у меня есть серьёзные основания считать, что такой аргумент невозможен, в силу следующей трудности: для обоснования того, что аргумент отражает реальное положение дел, требуется ещё один аргумент, который, в свою очередь, даже если и будет убедительным, будет основываться на логике. Тогда возникнет вопрос: почему логика является надёжным эпистемическим инструментом? Обосновать надёжность логики можно либо с помощью этой же логики, либо с помощью металогики. Эта металогика также будет требовать метаметалогического обоснования и т.д. Таким образом, мы впадаем либо в предвосхищение основания (с помощью логики доказываем необходимость логики), либо в бесконечный регресс (каждый раз для обоснования логики мы будем использовать логику более высокого порядка, и так — до бесконечности). Таким образом, невозможно обосновать эпистемическую надёжность логики. Из этого следует, что невозможно абсолютное доказательство или опровержение чего бы то ни было в принципе [2.], в том числе и существования или отсутствия Бога. Скептический вывод о невозможности неопровержимых доказательств может показаться крайне неутешительным, однако он, по крайней мере, полностью легитимирует философский фидеизм и, более того, создает пространство для его рационального обоснования (см., например,[Bishop 2007], [Evans 1998]).

Из этого следует, что невозможно абсолютное доказательство или опровержение чего бы то ни было в принципе [2.], в том числе и существования или отсутствия Бога. Скептический вывод о невозможности неопровержимых доказательств может показаться крайне неутешительным, однако он, по крайней мере, полностью легитимирует философский фидеизм и, более того, создает пространство для его рационального обоснования (см., например,[Bishop 2007], [Evans 1998]).

Примечания:

[1.] В процессе работы над аргументом Мейясу я выяснил, что указанное противоречие является более тонким и неоднозначным. В рамках данной статьи у меня нет возможности уделить этому достаточное количество внимания. Стоит отметить, что написанное в данной статье в целом отражает точку зрения исследователей философии Мейясу. В любом случае, этого более чем достаточно для целей данной статьи — демонстрации работы критериев на реальных аргументах.

[2.] Я отдаю себе отчёт в том, что есть вещи, которые существуют в качестве фактов, а именно — данности опыта. Я не могу усомниться в том, что вижу дерево, но я не могу доказать, стоит ли за этим опытом реальное дерево или нет. Таким образом, невозможно доказать или опровергнуть метафизические пропозиции, утверждающие о чём-то, что лежит за пределами непосредственных данностей сознания.

Я не могу усомниться в том, что вижу дерево, но я не могу доказать, стоит ли за этим опытом реальное дерево или нет. Таким образом, невозможно доказать или опровергнуть метафизические пропозиции, утверждающие о чём-то, что лежит за пределами непосредственных данностей сознания.

Библиография:

1. Bishop 2007 — Bishop J. Believing by Faith: An Essay in the Epistemology and Ethics of Religious Belief. Oxford University Press, 2007.

2. Evans 1998 — Evans C.S. Faith Beyond Reason: A Kierkegaardian Account. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1998.

3. Forrest 2014 — Forrest P. The Epistemology of Religion // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition). URL: https://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/religion-epistemology/ [на русском: Форрест П. Эпистемология религии // Стэнфордская философская энциклопедия: переводы избранных статей. URL: http://philosophy. ru/epistemology_of_religion/]

ru/epistemology_of_religion/]

4. Gratton 2014 — Gratton P., Ennis P.J. (eds.). The Meillassoux Dictionary. Edinburgh University Press, 2014.

5. Kane 1984 — Kane R. The modal ontological argument // Mind. New Series. 1984. Vol. 93. No. 371. P. 336–350.

6. Meillasoux 2008 — Meillasoux Q. Speculative Realism // Robin Mackay (ed.). Collapse Volume III: Unknown Deleuze [+Speculative Realism]. Falmouth: Urbanomic, 2008. P. 408–99.

7. Oppy 2016 — Oppy G. Ontological Arguments // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition). URL: https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/ontological-arguments/

8. Watkin 2011 — Watkin C. Difficult Atheism: Post-Theological Thinking in Alain Badiou, Jean-Luc Nancy and Quentin Meillassoux. Edinburgh University Press, 2011.

9. Мейясу 2015 — Мейясу К. После конечности. Эссе о необходимости контингентности. Екатеринбург, М.: Кабинетный учёный, 2015.

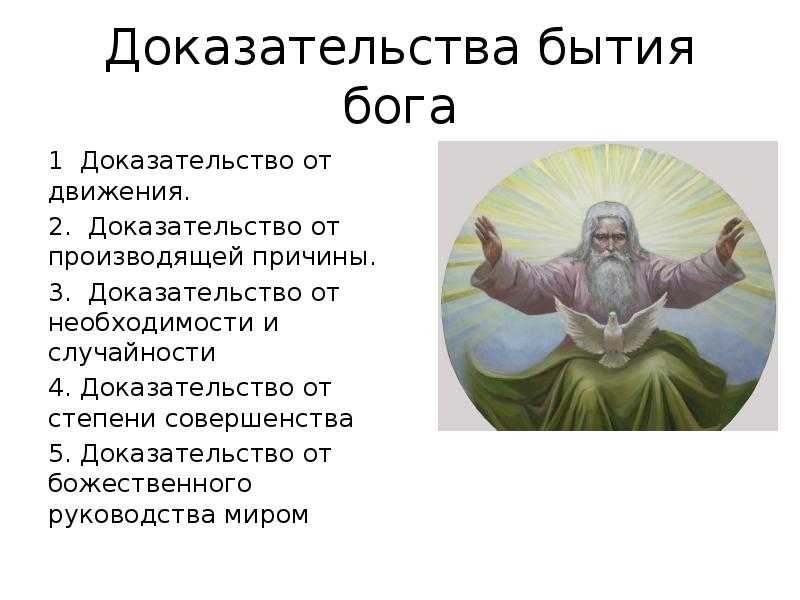

Доказательство бытия Бога как инструмент просвещения и дорога в ад

Под философским доказательством бытия Бога обычно имеется в виду некоторое рассуждение. Какова возможная цель этого рассуждения? В этом коротком очерке я постараюсь рассмотреть некоторые из потенциальных целей философского доказательства бытия Бога. Главным образом я сосредоточусь на значении этого доказательства для атеистов. Начнём с очевидного.

Какова возможная цель этого рассуждения? В этом коротком очерке я постараюсь рассмотреть некоторые из потенциальных целей философского доказательства бытия Бога. Главным образом я сосредоточусь на значении этого доказательства для атеистов. Начнём с очевидного.

Доказательство бытия Бога как инструмент просвещения

Первая цель доказательства бытия Бога — просвещение, пробуждение разума. Все доказательства можно понимать как иллюстрации простой мысли: вера в Бога не противна разуму. «Верить в Бога» и «думать своей головой» — не взаимоисключающие позиции. Это доказательство демонстрирует, как можно c помощью последовательного рассуждения прийти к выводу о существовании Бога. Это ценно. Во-первых, «думающий своей головой» в подавляющем большинстве случаев не сможет сходу представить ясных возражений и столкнётся с необходимостью наконец-то подумать своей головой. Во-вторых, возражения к доказательствам бытия Бога демонстрируют возможность рациональной дискуссии по теологическим вопросам. Зачастую само наличие такой возможности оказывается для «думающего своей головой» в новинку. Более того, разговор о доказательствах бытия Бога может стать первым шагом к пониманию важнейшей максимы критического мышления: «всё испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:21).

Зачастую само наличие такой возможности оказывается для «думающего своей головой» в новинку. Более того, разговор о доказательствах бытия Бога может стать первым шагом к пониманию важнейшей максимы критического мышления: «всё испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:21).

Здесь важно добавить несколько слов о роли возражений к доказательствам бытия Бога. Во-первых, наличие убедительных контраргументов против существующих доказательств полезно для достижения главной цели — пробуждения разума. Это наглядная иллюстрация тезиса о возможности разумного диалога по теологическим вопросам. Как и в любом другом споре, аргумент — первый шаг, возражение к нему — второй, ответ на возражение — третий, и т.д. Во-вторых, возражение — это не плевок в оппонента, не демонстрация его личного скудоумия или идиотизма его позиции. Непонимание первого положения может стоять за намеренным утаиванием возражений к доказательствам бытия Бога со стороны апологетов религии. Второе положение зачастую игнорируется яростными критиками религии.

Последствия игнорирования первого положения — сведение просветительского эффекта к нулю. Если многократно оспоренное доказательство представлено в качестве абсолютной истины, спустя пять минут поиска в интернете «просвещённый» просто решит (возможно, справедливо), что его хотели надуть. Ему предложили некий интеллектуальный трюк, который он триумфально разоблачил (с помощью Википедии) и теперь может продолжать спокойно «думать своей головой». Последствия игнорирования второго положения — постоянное нагнетание ненависти и презрения в отношении религии, церкви, верующих. Дело обстоит так, поскольку возражения против теистических доказательств, сдобренные словами вроде «эти доказательства просто глупы/катастрофически несостоятельны/смехотворны», подразумевают, что озвучивающие соответствующие доказательства также глупы, катастрофически несостоятельны и смехотворны или, что ещё хуже, обманщики, которые выдают ничего не стоящее словоблудие за доказательство.

In summa: доказательства бытия Бога и возражения к нему обнаруживают пространство рационального диалога.

Перейдём к несколько менее очевидным вещам.

Доказательство бытия Бога как дорога в ад

В данной части я постараюсь показать, что атеисты, жаждущие неопровержимого доказательства бытия Бога, по сути, жаждут оказаться в аду.

Начать вновь стоит с вопроса о цели доказательства. Зачем нужны доказательства бытия Бога, если не для просвещения, не для упражнения ума, не для развития культуры диалога и критического мышления? Целью философского доказательства бытия Бога может быть создание принципиально неопровержимого рассуждения, способного с необходимостью убедить любого мыслящего человека в существовании Бога. Именно такого аргумента, как представляется, жаждут некоторые атеисты. Говоря о том, что нет никаких доказательств в пользу бытия Бога, они либо совершают очевидную фактическую ошибку, т.к. доказательств в избытке (трудно найти в истории человечества иной тезис, который бы столь же разносторонне обосновывался и опровергался), либо имеют в виду, что не существует ни одного неопровержимого доказательства бытия Бога, либо утверждают, что ни одно из представленных доказательств не является достаточно хорошим. Вопрос о «достаточно хорошем доказательстве» заслуживает отдельного рассмотрения: какое доказательство кроме того, в котором из посылок необходимо следует заключение, а посылки неоспоримы, атеист счел бы достаточно хорошим доказательством бытия Бога? Я, однако, предлагаю обратить внимание на тех атеистов, которые, говоря об отсутствии доказательств, жаждут абсолютного достоверного доказательства.

Вопрос о «достаточно хорошем доказательстве» заслуживает отдельного рассмотрения: какое доказательство кроме того, в котором из посылок необходимо следует заключение, а посылки неоспоримы, атеист счел бы достаточно хорошим доказательством бытия Бога? Я, однако, предлагаю обратить внимание на тех атеистов, которые, говоря об отсутствии доказательств, жаждут абсолютного достоверного доказательства.

Давайте подумаем, как бы оно могло быть устроено. Это доказательство должно было бы начинаться не просто с истинных посылок, но с истинных посылок, которые любой человек по здравому размышлению, поняв их значение, признает за истину. Таким образом, посылки должны включать базовые, универсальные для всех людей убеждения. Заключение должно утверждать существование Бога. При этом связь между посылками и заключением должна быть такой, что из истинности посылок должна становиться очевидной истинность заключения. Возможная критика доказательств бытия Бога относится либо к 1) истинности посылок, либо к 2) выводу от посылок к заключению, либо к 3) смыслу заключения. Неопровержимое доказательство было бы таким, в котором ни посылки, ни вывод, ни смысл заключения было бы невозможно оспорить, понимая, что они значат. Трудности с пунктами 1 и 2 очевидны, однако стоит обратить отдельное внимание на пункт 3. Объект, существование которого доказывается, должен неоспоримо признаваться Богом. Так, из доказательства того, что у мира есть первопричина, ещё не следует, что эта первопричина является Богом. Из доказательства существования разумного Творца мира также не следует, что доказано существование именно Бога. При этом, поскольку доказательство не должно содержать порочного круга, в его посылках не должно предполагаться существование Бога. И в таком случае эти посылки можно было бы непротиворечиво принять, будучи атеистом. Таким в общих чертах могло бы быть неопровержимое доказательство бытия Бога. Именно такое доказательство могут требовать некоторые атеисты, говоря, что доказательств нет.

Неопровержимое доказательство было бы таким, в котором ни посылки, ни вывод, ни смысл заключения было бы невозможно оспорить, понимая, что они значат. Трудности с пунктами 1 и 2 очевидны, однако стоит обратить отдельное внимание на пункт 3. Объект, существование которого доказывается, должен неоспоримо признаваться Богом. Так, из доказательства того, что у мира есть первопричина, ещё не следует, что эта первопричина является Богом. Из доказательства существования разумного Творца мира также не следует, что доказано существование именно Бога. При этом, поскольку доказательство не должно содержать порочного круга, в его посылках не должно предполагаться существование Бога. И в таком случае эти посылки можно было бы непротиворечиво принять, будучи атеистом. Таким в общих чертах могло бы быть неопровержимое доказательство бытия Бога. Именно такое доказательство могут требовать некоторые атеисты, говоря, что доказательств нет.

Давайте представим, что некий атеист по имени Фома нашёл бы такое доказательство, и подумаем, что бы это означало. Поскольку посылки, по условию мысленного эксперимента, признаются самоочевидно истинными базовыми убеждениями, отвертеться от них Фоме невозможно. Обнаружив доказательство, Фома оказывается лишён свободы выбора: теперь он принуждён к принятию существования Бога. Причём принуждён собственным разумом. Ему невозможно сохранить консистентность базовых убеждений (на которых основывается и из которых следует признание истинности посылок), одновременно отрицая бытие Бога. Кроме того, Фома больше не сможет пройти путь к вере, «осуществлению ожидаемого и уверенности в невидимом» (Евр. 11:1). Ему, собственно, нечего уже будет ожидать, и бытие Бога для него будет совершенно видимо.

Поскольку посылки, по условию мысленного эксперимента, признаются самоочевидно истинными базовыми убеждениями, отвертеться от них Фоме невозможно. Обнаружив доказательство, Фома оказывается лишён свободы выбора: теперь он принуждён к принятию существования Бога. Причём принуждён собственным разумом. Ему невозможно сохранить консистентность базовых убеждений (на которых основывается и из которых следует признание истинности посылок), одновременно отрицая бытие Бога. Кроме того, Фома больше не сможет пройти путь к вере, «осуществлению ожидаемого и уверенности в невидимом» (Евр. 11:1). Ему, собственно, нечего уже будет ожидать, и бытие Бога для него будет совершенно видимо.

Проблема Фомы, однако, в том, что он оказывается вовсе не готов к встрече с Богом, к знанию бытия Бога. Ведь Фома — это не только и не столько базовые, универсальные для всех убеждения, но личность со своими индивидуальными взглядами, которые, по условию, являются вполне атеистическими. Получив доказательство бытия Бога, он не становится другим человеком. Он остаётся тем же самым атеистом, который, однако, вынужден теперь признавать бытие Бога. Здесь мы сталкиваемся с некоторым парадоксом: атеист, вынужденный признавать существование Бога. Увидеть возможность такого парадоксального состояния можно, исходя из следующего обстоятельства: если наш убеждённый атеист Фома, имея некоторую систему базовых убеждений А (в которых, по условию, нельзя усомниться), а также систему личных убеждений B, сталкивается с тем, что из А необходимо следует существование Бога, он остаётся тем же самым человеком, ведь система личных убеждений B, в которой он является атеистом, осталась та же, но теперь он понимает необходимость существования Бога, он видит необходимость следования из системы A. Здесь важно уточнить, что посылки, из которых следует существование Бога, должны быть для Фомы более убедительны, чем тезис о Его несуществовании. Дело будет обстоять так, поскольку теистическая вера следует из универсальных базовых убеждений A, которые примет всякий человек, поняв их смысл, а атеистическая вера в данном мысленном эксперименте является индивидуальной особенностью Фомы, частью системы B.

Он остаётся тем же самым атеистом, который, однако, вынужден теперь признавать бытие Бога. Здесь мы сталкиваемся с некоторым парадоксом: атеист, вынужденный признавать существование Бога. Увидеть возможность такого парадоксального состояния можно, исходя из следующего обстоятельства: если наш убеждённый атеист Фома, имея некоторую систему базовых убеждений А (в которых, по условию, нельзя усомниться), а также систему личных убеждений B, сталкивается с тем, что из А необходимо следует существование Бога, он остаётся тем же самым человеком, ведь система личных убеждений B, в которой он является атеистом, осталась та же, но теперь он понимает необходимость существования Бога, он видит необходимость следования из системы A. Здесь важно уточнить, что посылки, из которых следует существование Бога, должны быть для Фомы более убедительны, чем тезис о Его несуществовании. Дело будет обстоять так, поскольку теистическая вера следует из универсальных базовых убеждений A, которые примет всякий человек, поняв их смысл, а атеистическая вера в данном мысленном эксперименте является индивидуальной особенностью Фомы, частью системы B. В этом смысле все люди были бы скрытыми теистами, имея соответствующие базовые убеждения, однако их личностные особенности могут включать атеистические убеждения. Обнаруживая свои базовые убеждения и то, что из них следует бытие Бога, Фома сталкивается с тем, что его личность противоречит его же базовым убеждениям, устройству его разума. Таким образом, Фома вынужден соглашаться с тезисом о существовании Бога, поскольку от посылок доказательства отказаться, по условию нашего мысленного эксперимента, невозможно, однако, поскольку система его личных убеждений B осталась той же, он является тем же человеком, который был атеистом, только теперь он не может непротиворечиво удерживать одно из своих личностных убеждений – «Бога нет».

В этом смысле все люди были бы скрытыми теистами, имея соответствующие базовые убеждения, однако их личностные особенности могут включать атеистические убеждения. Обнаруживая свои базовые убеждения и то, что из них следует бытие Бога, Фома сталкивается с тем, что его личность противоречит его же базовым убеждениям, устройству его разума. Таким образом, Фома вынужден соглашаться с тезисом о существовании Бога, поскольку от посылок доказательства отказаться, по условию нашего мысленного эксперимента, невозможно, однако, поскольку система его личных убеждений B осталась той же, он является тем же человеком, который был атеистом, только теперь он не может непротиворечиво удерживать одно из своих личностных убеждений – «Бога нет».

Между тем, последнее может оказаться настоящей мукой, которую вполне уместно назвать подобием ада на земле. Фома постольку, поскольку он атеист, совершенно не готов к тому, что Бог действительно существует. Его неготовность определяется тем, что к убеждению о существовании Бога он пришёл не в ходе некоторой длительной перестройки своих взглядов, системы личных убеждений, а одним махом, обнаружив однажды искомое доказательство бытия Бога, основанное на базовых убеждениях. Однако если, как мы и условились, доказательство бытия Бога доказывает именно бытие Бога, а не какого-то его абстрактного подобия, то Фома, обнаруживая указанное следование, впервые сталкивается лицом к лицу с собственно Богом, к чему, как было сказано выше, он оказывается не готов в силу природы рассматриваемого доказательства: оно не меняет систему личных взглядов человека, а демонстрирует ему голую необходимость существования Бога на основе уже имеющихся, неоспоримых убеждений.

Однако если, как мы и условились, доказательство бытия Бога доказывает именно бытие Бога, а не какого-то его абстрактного подобия, то Фома, обнаруживая указанное следование, впервые сталкивается лицом к лицу с собственно Богом, к чему, как было сказано выше, он оказывается не готов в силу природы рассматриваемого доказательства: оно не меняет систему личных взглядов человека, а демонстрирует ему голую необходимость существования Бога на основе уже имеющихся, неоспоримых убеждений.

Чтобы лучше понять эту мысль приведём знаменитое место из преподобного Исаака Сирина: «Говорю же, что мучимые в геенне поражаются бичом любви! И как горько и жестоко это мучение любви! Ибо ощутившие, что погрешили они против любви, терпят мучение вящее всякого приводящего в страх мучения; печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания. Неуместна никому такая мысль, что грешники в геенне лишаются любви Божией. Любовь есть порождение ведения истины (курсив мой — А. М.), которое (в чём всякий согласен) даётся всем вообще» [Исаак Сирин 2008, 106].

М.), которое (в чём всякий согласен) даётся всем вообще» [Исаак Сирин 2008, 106].

Ад в таком понимании — это мучительное переживание бытия Бога как любви и истины, которые человек отвергал своей жизнью и вынужденно познал после смерти и воскресения. Наш Фома, обнаружив бытие Бога, открывает одновременно свою предельную несоразмерность, неготовность к вере в Бога, к отношениям с Богом. Однако у него нет возможности вернуться к неведению, он вынужден терпеть бытие Бога. Состояние Фомы можно сравнить с состоянием человека, который впервые попал на службу в храм, не понимает, что и зачем там происходит, но вынужден бесконечно выносить происходящее. Возможные последствия такого прозрения может прояснить нам другая известная цитата того же автора: «Если же нечиста зеница душевного ока твоего, то не дерзай устремлять взор на солнечный шар, чтобы не утратить тебе и сего малого луча, то есть простой веры, и смирения, и сердечного исповедания, и малых посильных тебе дел, и не быть извергнутым в единую область духовных существ, которая есть тьма кромешная, то, что вне Бога и есть подобие ада, как извергнут был тот, кто не устыдился прийти на брак в нечистых одеждах» [Там же, 34]. Таким же образом и Фома, желая посредством необходимо истинного доказательства перейти к убеждению в существовании Бога, хочет, оставшись прежним, узнать Бога. Последствия удовлетворения такого желания и сравнимы с адом.

Таким же образом и Фома, желая посредством необходимо истинного доказательства перейти к убеждению в существовании Бога, хочет, оставшись прежним, узнать Бога. Последствия удовлетворения такого желания и сравнимы с адом.

Нашего атеиста Фому можно сравнить с платоновским узником пещеры, которому сразу показали солнце, причём таким образом, что он даже и ослепнуть не в состоянии, а вынужден страдать и смотреть. Фома не имеет и самой простой веры, но просит неопровержимого доказательства, не задумываясь о том, какие бы это имело последствия для него самого, учитывая его текущее состояние. Апостол Павел, которому по пути в Дамаск явился Христос, хотя и был глубоко верующим иудеем Савлом, и то ослеп. Что было бы с атеистом Фомой, даже представлять себе не хочется. Есть надежда, что его могли бы спасти покаяние, перемена ума, полная перестройка системы личностных убеждений.

Итак, Фома, получив неоспоримое доказательство бытия Бога, оказался бы изнасилован собственным разумом, теми самыми базовыми убеждениями. Он лишился бы возможности постепенного движения к познанию Бога. Его душа, понуждённая отношением логического следования, одним махом была бы приведена к Истине, но вовсе не была бы готова к этой Истине. Знание бытия Бога оказалось для него вынужденным. Только насильником в данном случае выступает его собственная разумная способность. Именно такого изнасилования собственным умом, впрочем, и требуют некоторые атеисты, говоря об отсутствии доказательств бытия Бога. Им нужны не просто аргументы, им нужна непреодолимая, неопровержимая сила. Железная логика, вынуждающая к принятию бытия Бога.

Он лишился бы возможности постепенного движения к познанию Бога. Его душа, понуждённая отношением логического следования, одним махом была бы приведена к Истине, но вовсе не была бы готова к этой Истине. Знание бытия Бога оказалось для него вынужденным. Только насильником в данном случае выступает его собственная разумная способность. Именно такого изнасилования собственным умом, впрочем, и требуют некоторые атеисты, говоря об отсутствии доказательств бытия Бога. Им нужны не просто аргументы, им нужна непреодолимая, неопровержимая сила. Железная логика, вынуждающая к принятию бытия Бога.

Пожалуй, самое суровое пожелание атеисту, которое можно было бы себе представить, — найти неопровержимое доказательство бытия Бога.

Заключение. Между тем, было бы удивительно, если бы Бог Библии, постоянно оставляющий человеку выбор, возможность быть с Ним или без Него, создал мир, в котором возможно такое адское орудие, как бесспорное дискурсивное доказательство бытия Бога. По сути, наличие такого доказательства лишило бы смысла всю священную историю как историю добровольного союза человека и Бога. Доказательство бытия Бога в этом смысле отбирает у человека свободу верить, цель существования свободной воли. К счастью, Бог создал человека со свободой воли, свободным прийти к Богу или отказаться от него. Любой атеист может быть уверенным, что до Страшного Суда ему не представят неопровержимых доказательств бытия Бога.

Доказательство бытия Бога в этом смысле отбирает у человека свободу верить, цель существования свободной воли. К счастью, Бог создал человека со свободой воли, свободным прийти к Богу или отказаться от него. Любой атеист может быть уверенным, что до Страшного Суда ему не представят неопровержимых доказательств бытия Бога.

Библиография:

1. Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008

Рассылка статей

Не пропускайте свежие обновления

Социальные сети

Вступайте в наши группы

YOUTUBE×

gapi.ru.HkKuyVem23E.O%2Fm%3D__features__%2Fam%3DQQE%2Frt%3Dj%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCMIh4POfb46DDajeG-YsNYWbraL6Q#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh%2Conload&id=I0_1527713069243&_gfid=I0_1527713069243&parent=http%3A%2F%2Fphilosophy.ru&pfname=&rpctoken=16564159″ data-gapiattached=»true»>ВКонтакте

Существует ли Бог? | GotQuestions.org

Ответ

Существует ли Бог — один из самых основных и важных вопросов, который может задать любой человек. Мнений о Боге предостаточно, но ответ на вопрос существует ли Бог? требует более нескольких секунд внимания и включает в себя широкий спектр идей и доказательств. В конечном итоге то, что мы видим в человеческом опыте, науке, логике и истории, приводит к уверенному ответу: да, Бог существует .

Часто этот вопрос задают так: «Можете ли вы доказать Бог существует?» Проблема в том, что, хотя сама истина абсолютна, вне чистой логики и математики практически нет примеров абсолютного доказательства . По этой причине залы суда не требуют абсолютных доказательств для вынесения вердикта; скорее, они стремятся развеять «разумные сомнения» и рассмотреть то, что «наиболее вероятно».

По этой причине залы суда не требуют абсолютных доказательств для вынесения вердикта; скорее, они стремятся развеять «разумные сомнения» и рассмотреть то, что «наиболее вероятно».

Требовать «доказательств» существования Бога, которые никто никогда не сможет отвергнуть, неразумно. Ни доказательства, ни люди не действуют таким образом в реальном мире. «Столкновение» с фактами и «принятие» их глубоко различны. Непроницаемые, здравые аргументы останутся неубедительными для тех, кто решил не верить. Для решительного скептика это не «доказательство», даже если оно убедит почти любого другого. Намерение человека имеет большее влияние, чем любое обнаруженное доказательство.

Это означает, что необходима определенная доля «веры» — и не только в отношении существования Бога. Совершенное знание находится за пределами наших возможностей. Предвзятость и предрассудки омрачают наши взгляды. Всегда будет разрыв между тем, что мы можем «знать», и тем, во что мы «верим». Это в равной степени относится и к скептикам, и к верующим. Мы не можем знать каждую деталь каждый раз, когда сидим на стуле, едим пищу или поднимаемся по лестнице. Все такие действия выражают меру веры. Мы действуем, несмотря на то, что мы не знаем, из-за того, что мы 0005 сделать знать. В этом суть библейской веры, включая веру в существование Бога. Мы верим в то, что известно, что ведет нас к действию, несмотря на менее чем абсолютное понимание (Евреям 11:6).

Мы не можем знать каждую деталь каждый раз, когда сидим на стуле, едим пищу или поднимаемся по лестнице. Все такие действия выражают меру веры. Мы действуем, несмотря на то, что мы не знаем, из-за того, что мы 0005 сделать знать. В этом суть библейской веры, включая веру в существование Бога. Мы верим в то, что известно, что ведет нас к действию, несмотря на менее чем абсолютное понимание (Евреям 11:6).

Независимо от того, признает человек Бога или нет, решение зависит от веры. Вера в Бога не требует слепой веры (Иоанна 20:29), но и не может преодолеть злонамеренного сопротивления (Иоанна 5:39–40). Веру укрепляют человеческий опыт, логика и эмпирические данные, которые помогают ответить на вопрос 9.0005 существует ли Бог?

Существует ли Бог? — Человеческий опыт

Обсуждение существования Бога обычно начинается с логических аргументов. Это имеет смысл, но это не то, как обычно действуют люди. Никто не начинает без всякой перспективы, ожидая, чтобы следовать роботизированно-рациональному пути, прежде чем сформировать мнение. Люди интерпретируют жизнь, основываясь на окружающем их мире. Итак, рассмотрение существования Бога следует начинать с переживаний. После этого мы можем использовать логику для оценки этих взглядов.

Люди интерпретируют жизнь, основываясь на окружающем их мире. Итак, рассмотрение существования Бога следует начинать с переживаний. После этого мы можем использовать логику для оценки этих взглядов.

Доказательства существования Бога существуют в повседневном человеческом опыте (Римлянам 1:19–20; Псалтирь 19:1; Екклесиаст 3:11). Это включает в себя наше врожденное чувство морали. Это относится к внешнему устройству Вселенной вокруг нас. Человеческая жизнь заставляет верить, что истина, обман, любовь, ненависть, добро, зло и т. д. реальны и имеют смысл. Подавляющее большинство людей на протяжении всей истории было склонно верить в реальность большую, чем физическая.

Наш опыт, конечно, не является убедительным доказательством. Вместо этого Бог использует общее откровение как приглашение (Откровение 3:20). Обычный опыт призван подчеркнуть, что мы должны искать дополнительные ответы (Матфея 7:7–8). Те, кто игнорирует или пренебрегает Божьим приглашением, не имеют оправдания невежеству (Римлянам 1:18; Псалом 14:1).

Существует ли Бог? — Человеческая логика

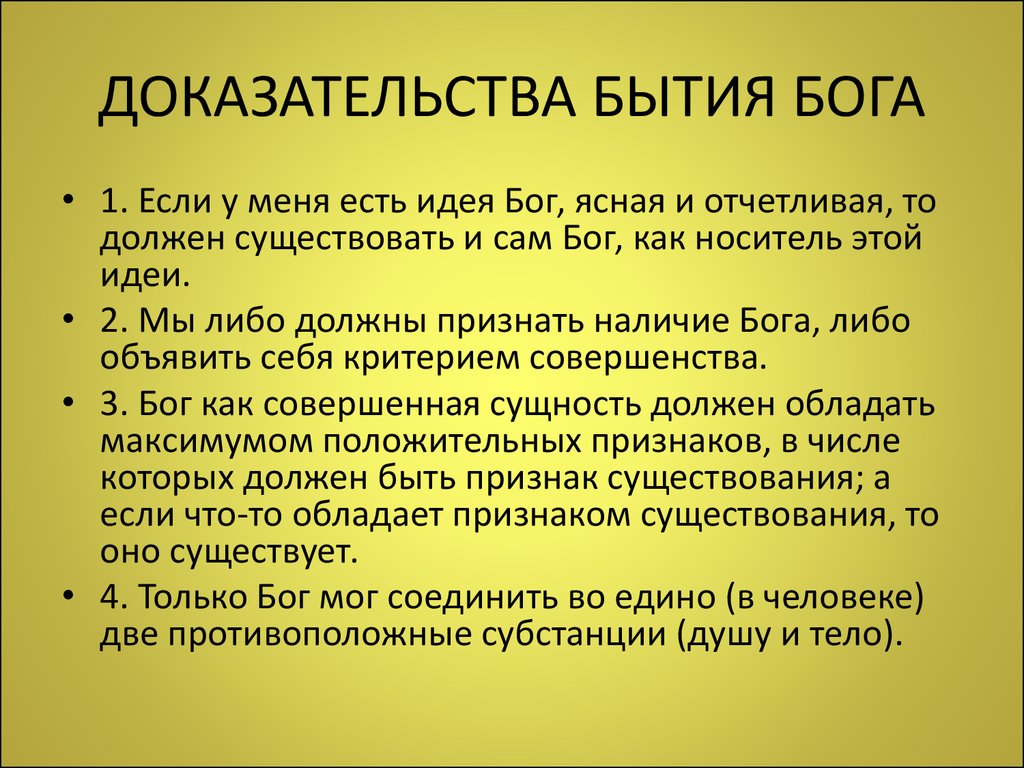

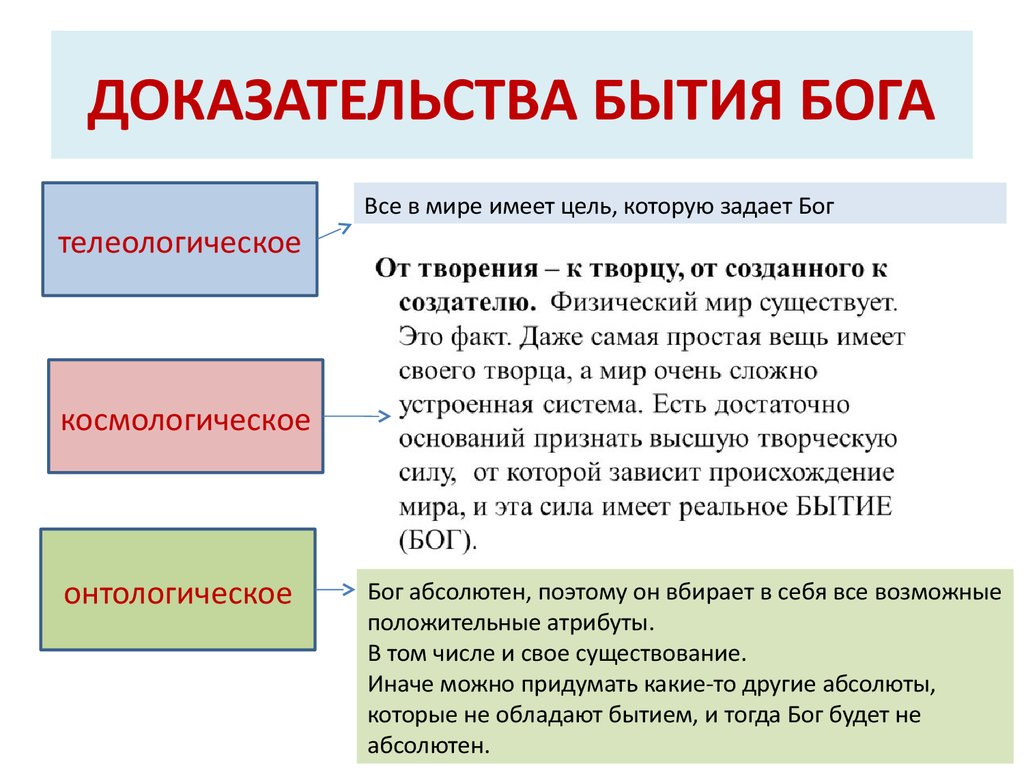

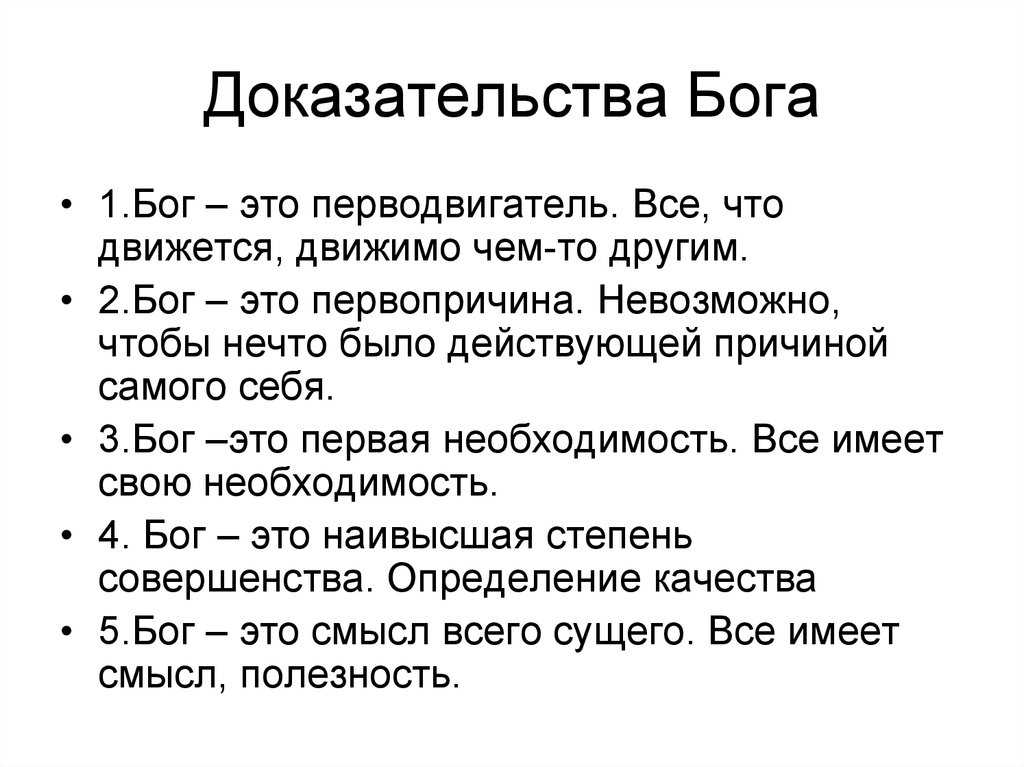

Три наиболее сильных логических предположения о существовании Бога — это космологический, телеологический и моральный аргументы.

Космологический аргумент рассматривает принцип причины и следствия. Каждое следствие является результатом некоторой причины, а каждая причина является следствием предшествующей причины. Однако эта цепочка причин не может продолжаться бесконечно в прошлое, иначе цепочка фактически никогда не началась бы. Логика требует чего-то вечно существующего, и это само по себе не является следствием чего-либо еще. Наша Вселенная, очевидно, не вечна и не беспричинна. Логика указывает на Бога: нетварную, вечную меру всех других вещей, Первопричину нашей реальности.

Телеологический аргумент исследует структуру вселенной. Крупнейшие галактические конфигурации, наша солнечная система, наша ДНК, субатомные частицы — все создает впечатление целенаправленного устроения. Эта черта настолько сильна, что даже закоренелые атеисты с трудом могут объяснить появление дизайна.

Ничто о субатомных частицах или силах не указывает на то, что они должны быть устроены так, как они есть. Тем не менее, если бы они не были в точности такими, какие они есть, сложная материя — и жизнь — были бы невозможны. Десятки универсальных констант согласованы с ошеломляющей точностью, чтобы сделать жизнь возможной, не говоря уже о том, чтобы она была реальной. Наука никогда не наблюдала и не объясняла возникновение жизни из неживого, но она также показывает внезапное возникновение сложных организмов. Команда археологов, увидевших слова Я здесь на стене пещеры означает разумное действие. Между тем, человеческая ДНК представляет собой кодирующую структуру, превосходящую возможности лучших инженеров-людей. Весомость этих свидетельств логически поддерживает идею о Разумном Творце — Боге — в качестве объяснения.

Моральный аргумент указывает на такие понятия, как добро и зло, этика и так далее. Примечательно, что это обсуждение того, «что должно быть», а не просто «что есть». Моральные принципы совершенно не связаны с безжалостными, эгоистичными рассуждениями, которые можно было бы ожидать от существа, эволюционировавшего случайным образом, чтобы выжить любой ценой. Сама мысль о том, что люди мыслят нефизическими, моральными категориями, поразительна. Кроме того, основное содержание человеческой морали остается неизменным на протяжении всей истории и в разных культурах.

Моральные принципы совершенно не связаны с безжалостными, эгоистичными рассуждениями, которые можно было бы ожидать от существа, эволюционировавшего случайным образом, чтобы выжить любой ценой. Сама мысль о том, что люди мыслят нефизическими, моральными категориями, поразительна. Кроме того, основное содержание человеческой морали остается неизменным на протяжении всей истории и в разных культурах.

Далее, обсуждение моральных идей неизбежно приводит к распутью. Либо моральные представления совершенно субъективны и потому бессмысленны, либо они должны основываться на каком-то неизменном стандарте. Человеческий опыт не подтверждает вывод о том, что мораль ничего не значит. Наиболее разумным объяснением того, почему люди мыслят нравственными категориями и разделяют нравственные идеалы, является реальный нравственный закон, данный Нравственным Законодателем, т. е. Богом.

Существует ли Бог? — Гуманитарные науки

Приведенные выше логические аргументы основаны на наблюдениях. Такие концепции, как Теория Большого Взрыва, демонстрируют, по крайней мере, научную обоснованность сотворенной, невечной Вселенной. Так же и со структурой ДНК. Эмпирические данные подтверждают идею библейского Творца и противоречат альтернативным объяснениям, таким как вечная вселенная или абиогенез.

Такие концепции, как Теория Большого Взрыва, демонстрируют, по крайней мере, научную обоснованность сотворенной, невечной Вселенной. Так же и со структурой ДНК. Эмпирические данные подтверждают идею библейского Творца и противоречат альтернативным объяснениям, таким как вечная вселенная или абиогенез.

Археология также поддерживает Библию. Люди, события и места, изображенные в Писании, неоднократно подтверждались светскими открытиями. Многие из этих открытий были сделаны после того, как скептики предположили, что библейские рассказы были вымышленными.

История и литература, со своей стороны, также подтверждают существование Бога. Одним из примеров является сохранение Библии: наша способность проследить существующий текст Писания до времени, столь близкого к первоначальным событиям, подтверждает надежность Библии. Иудео-христианское влияние на культуру, мораль, права человека и рождение современной науки также убедительно указывает на подход, соответствующий истине.

Существует ли Бог? — Бог в нас

Каждая из предшествующих категорий представляет собой целую область изучения и предмет тысяч книг. Тем не менее, существование Бога наиболее глубоко продемонстрировано для большинства людей в личном опыте. Например, может быть невозможно «доказать» другим, что вы счастливы, но это не меняет того факта, что вы счастливы. Это не значит, что внутренняя перспектива перевешивает объективную правду, но сложные истины часто сильно подкрепляются личным опытом. Изменившаяся жизнь, измененное отношение и ответы на молитвы — все это часть нашего личного восприятия того, что Бог существует.

Тем не менее, существование Бога наиболее глубоко продемонстрировано для большинства людей в личном опыте. Например, может быть невозможно «доказать» другим, что вы счастливы, но это не меняет того факта, что вы счастливы. Это не значит, что внутренняя перспектива перевешивает объективную правду, но сложные истины часто сильно подкрепляются личным опытом. Изменившаяся жизнь, измененное отношение и ответы на молитвы — все это часть нашего личного восприятия того, что Бог существует.

Личное чувство истины — это убедительный способ узнать, что Бог существует, и Бог хочет, чтобы все люди испытали это чувство. Бог пришел на землю лично, как человек (2 Коринфянам 4:6), чтобы у нас были личные отношения с Ним (Иоанна 14:6). Те, кто искренне ищут Бога, найдут Его (Матфея 7:7–8), что приводит к постоянному присутствию Святого Духа (Иоанна 14:26–27).

Вопрос существует ли Бог? Таким образом, на нельзя ответить абсолютным доказательством, но мы можем указать на вес доказательств, которые предполагают, что Он действительно существует. Принятие существования Бога — это не слепой прыжок в темноту. Это уверенный шаг из темноты в хорошо освещенную комнату, где многое проясняется.

Принятие существования Бога — это не слепой прыжок в темноту. Это уверенный шаг из темноты в хорошо освещенную комнату, где многое проясняется.

Есть ли доказательства существования Бога?

HomeContent IndexБогИдентификация Бога Доказательства существования Бога

Вопрос

Ответ

Существуют доказательства существования Бога. Не все находят это доказательство убедительным или убедительным; это не означает, что таких доказательств не существует. Большинство тех, кто отрицает существование Бога, требуют форм доказательства — или уровней достоверности — которые либо неуместны, либо необоснованны. Если обратиться к логике, опыту и эмпирическим наблюдениям, можно найти множество доказательств существования Бога.

Оценка доказательств включает их правильную классификацию. Некоторые отвергают идею «доказательств» невидимого и нематериального Бога. Однако даже закоренелые скептики признают осмысленное существование многих таких вещей, например, законов логики. Логика не материальна и не видима, но она по праву считается «реальной» и может быть как воспринята, так и исследована. Нельзя увидеть логику или механически измерить ее, но это не оправдывает каких-либо полезных заявлений о том, что логики не существует. То же самое верно, в той или иной степени, с другими понятиями, такими как мораль.

Логика не материальна и не видима, но она по праву считается «реальной» и может быть как воспринята, так и исследована. Нельзя увидеть логику или механически измерить ее, но это не оправдывает каких-либо полезных заявлений о том, что логики не существует. То же самое верно, в той или иной степени, с другими понятиями, такими как мораль.

Этот пункт также устанавливает, что логика и философия уместны при обсуждении доказательств существования Бога. Как показано в случае с законами логики, даже если эмпирическое доказательство неубедительно, это не означает, что рассматриваемый предмет не может быть «реальным». Вероятность того, что Бог существует, никоим образом не уменьшается просто потому, что эмпирические данные подлежат интерпретации; по крайней мере возможно что что-то неосязаемое, нематериальное и значимое действительно существует.

Имея это в виду, существует несколько широких категорий доказательств существования Бога. Ни один из них не является самодостаточным, чтобы доказать, что Бог существует или что библейское описание Его является точным. Однако в совокупности они образуют убедительный аргумент в пользу того, что Бог, описанный в Писании, реален.

Однако в совокупности они образуют убедительный аргумент в пользу того, что Бог, описанный в Писании, реален.

У людей есть естественное «чувство» Бога. Историки и антропологи одинаково признают веру в некую сверхъестественную реальность присущей почти всем когда-либо жившим человеческим существам. Число людей, категорически отвергающих любую форму высшей силы или духа, исчезающе мало. Это справедливо даже для глубоко «светских» культур. Более того, светские области исследований, такие как когнитивная наука о религии, предполагают, что такие убеждения укоренены в естественном состоянии человеческого разума. По крайней мере, это предполагает, что есть что-то реальное для восприятия, точно так же, как чувства, такие как зрение и слух, нацелены на реальные явления.

Логика указывает на существование Бога. Существует несколько логических аргументов, указывающих на то, что Бог существует. Некоторые, например онтологический аргумент, не считаются особенно убедительными, хотя их трудно опровергнуть. Другие, такие как космологический аргумент калам, считаются гораздо более надежными. Продолжая тот же спектр, такие концепции, как разумный замысел — телеологические аргументы — делают логические выводы из наблюдений, чтобы доказать существование Бога.

Другие, такие как космологический аргумент калам, считаются гораздо более надежными. Продолжая тот же спектр, такие концепции, как разумный замысел — телеологические аргументы — делают логические выводы из наблюдений, чтобы доказать существование Бога.

Общие наблюдения подтверждают существование Бога. Телеологические аргументы возникают потому, что многие аспекты реальности кажутся преднамеренно устроенными. Это свидетельство само по себе часто чрезвычайно указывает на Творца. Большой взрыв — классический пример. Первоначально эта теория встретила сопротивление со стороны атеистов как слишком «религиозная». И все же идея невечной вселенной, как показывает светская наука, решительно поддерживает утверждения, сделанные в первых главах Библии.

История, литература и археология подтверждают существование Бога. Нравится это критикам или нет, но Библия является достоверным доказательством существования Бога. Не просто «потому что так говорит Библия», а потому, что Библия оказалась очень надежной. Отклонение его как предвзятого только потому, что в нем говорится то, что скептики не принимают, не является рациональным ответом. Это было бы так же иррационально, как отвергать все книги, описывающие Юлия Цезаря, а затем заявлять, что нет записей, описывающих Юлия Цезаря. Надежность Библии и ее согласованность со светской историей и археологией — разумные вопросы, которые стоит поднять, когда дело доходит до обсуждения существования Бога.

Отклонение его как предвзятого только потому, что в нем говорится то, что скептики не принимают, не является рациональным ответом. Это было бы так же иррационально, как отвергать все книги, описывающие Юлия Цезаря, а затем заявлять, что нет записей, описывающих Юлия Цезаря. Надежность Библии и ее согласованность со светской историей и археологией — разумные вопросы, которые стоит поднять, когда дело доходит до обсуждения существования Бога.

Личный опыт подтверждает существование Бога. Очевидно, что они важны только для определенных лиц. Тем не менее, многие люди познали и поняли Бога глубоко личным образом. Поскольку эти переживания согласуются с другими свидетельствами, их разумно рассматривать как часть свидетельств существования Бога.

Доказательства никогда не преодолеют упрямство. Возможно, самая слабая реакция на свидетельство существования Бога — это его игнорирование: утверждение, что «свидетельств нет». Тесно связано предположение, что скептик находит доказательства неубедительными. Такого рода утверждения часто сопровождаются постоянно меняющимся порогом доказательства. Как и в случае с теорией большого взрыва, даже когда позиция эффективно «доказана», убежденный скептик всегда может повернуться и заявить, что это доказательство на самом деле поддерживает его фундаментальные взгляды. Точно так же, как вера одного человека не является веским доказательством существования Бога, неверие одного человека не является веским доказательством обратного. Это особенно верно, учитывая, что существование Бога затрагивает такие вопросы, как личная мораль и автономия. Как в Священном Писании, так и в повседневной жизни часто встречаются примеры тех, кто имеет более чем достаточно доказательств, но упорно игнорирует их (Римлянам 1:18–20; Псалом 19).:1; Иоанна 5:39–40; Луки 16:19–31; Иакова 2:19).

Такого рода утверждения часто сопровождаются постоянно меняющимся порогом доказательства. Как и в случае с теорией большого взрыва, даже когда позиция эффективно «доказана», убежденный скептик всегда может повернуться и заявить, что это доказательство на самом деле поддерживает его фундаментальные взгляды. Точно так же, как вера одного человека не является веским доказательством существования Бога, неверие одного человека не является веским доказательством обратного. Это особенно верно, учитывая, что существование Бога затрагивает такие вопросы, как личная мораль и автономия. Как в Священном Писании, так и в повседневной жизни часто встречаются примеры тех, кто имеет более чем достаточно доказательств, но упорно игнорирует их (Римлянам 1:18–20; Псалом 19).:1; Иоанна 5:39–40; Луки 16:19–31; Иакова 2:19).

Объединяя то, что мы знаем об опыте, логике, истории, науке и других дисциплинах, мы получаем более чем достаточно доказательств того, что Бог существует. К счастью, от нас не ожидается, что мы найдем все эти доказательства, чтобы иметь правильные отношения с Ним.