Поведение человека в экстремальных и чрезвычайных ситуациях — Новости

Р.М. Шамионов

Заведующий кафедрой психологии и образования Национального исследовательского Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, д-р психол. наук

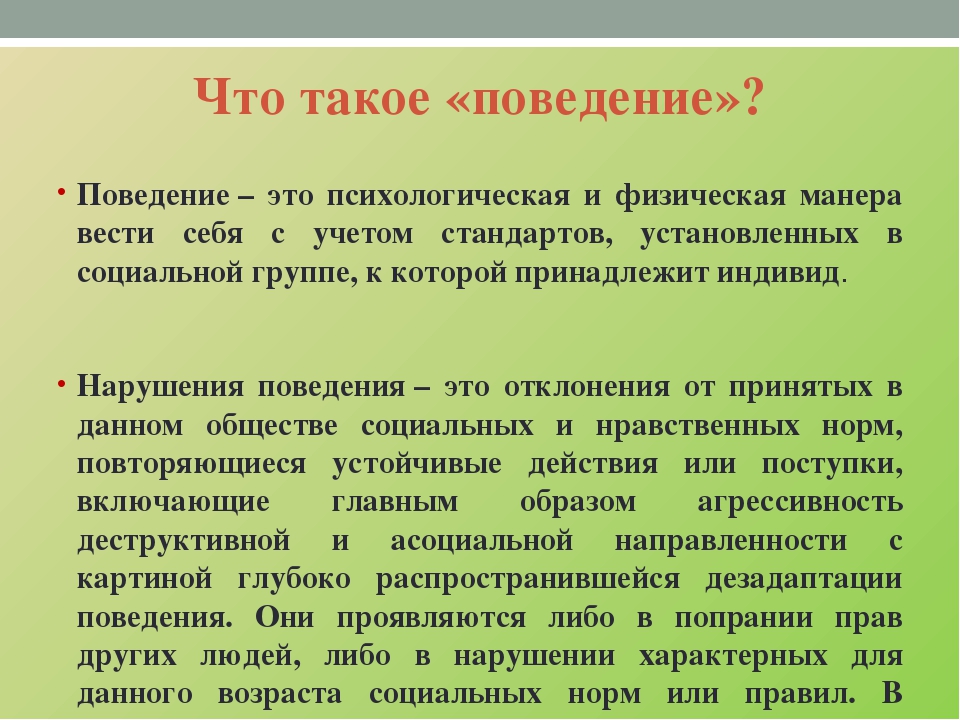

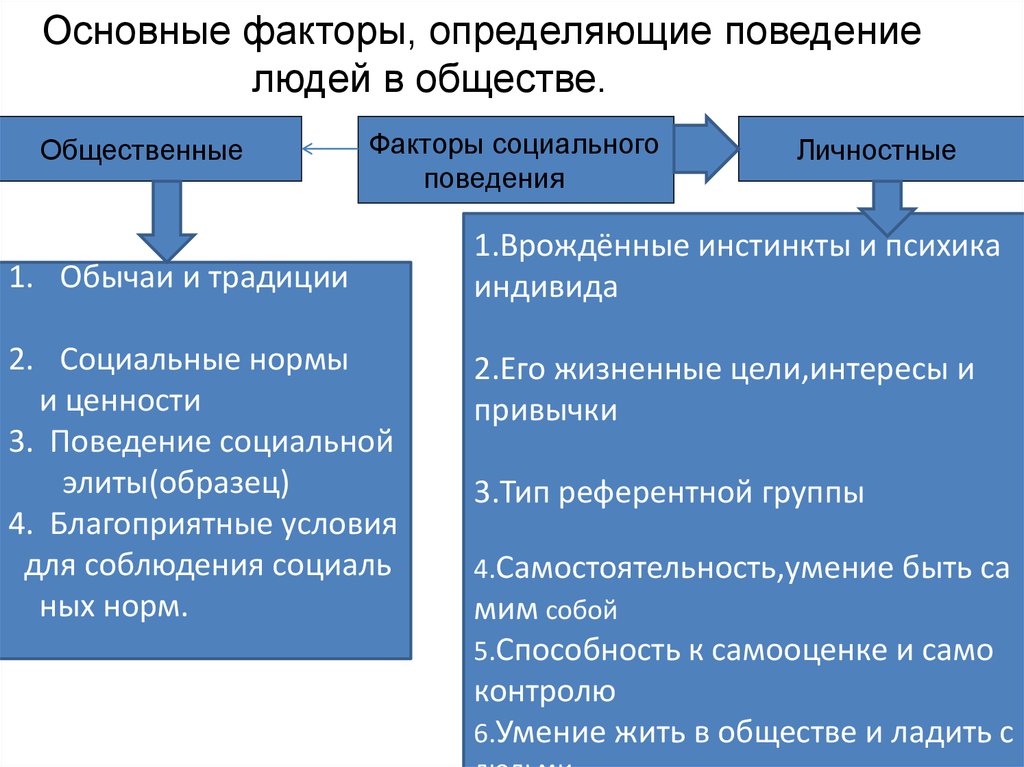

Поведение человека всегда проявляется в какой-либо обстановке ,ситуации. При этом сложившиеся обстоятельства по-разному влияют на человека, выступая фактором изменения его психологического состояния.

Чрезвычайная и экстремальная ситуации.

Все ситуации могут быть классифицированы разными способами: с точки зрения их значимости- незначимости, опасности-безопасности, удовлетворения-неудовлетворения, субъективности-объективности и т.п. Особый класс ситуаций представляют чрезвычайные и экстремальные ситуации. Они неизбежно содержат проблемную составляющую, к которой не имеется готового или быстро снимающего ее напряженность решения.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ФЗ от 21 декабря 1994г. № 68 “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”)

№ 68 “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”)

По характеру источников возникновения ЧС подразделяются на природные, техногенные, социальные и т.д.

В зависимости от масштабов ЧС подразделяются на локальные, муниципальные, региональные, межрегиональные и федеральные (постановление правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 “О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”)

Важными особенностями процессов возникновения и развития ЧС являются многообразие и неповторимость их проявления, динамика которых может быть условно представлена в виде ряда типовых стадий развития (предварительная, первая, вторая и третья).

На предварительной стадии возникновения ЧС образуются и нарастают предпосылки к возникновению природного и техногенного бедствия, накапливаются отклонения от нормального состояния или процесса.

На первой стадии происходит инициирование природного или техногенного бедствия и последующее развитие процесса чрезвычайного события, во время которого оказывается воздействие на людей, объекты экономики, инфраструктуры и природную среду.

На второй стадии осуществляется ликвидация последствий природного или техногенного бедствия, ликвидация ЧС. Этот период может начинаться до завершения первой стадии. Ликвидация ЧС заканчивается, как правило, с переходом пострадавшей территории, ее хозяйственных, социальных структур и населения на повседневный режим жизнедеятельности.

На третьей стадии осуществляется ликвидация долговременных последствий природного и техногенного бедствия. Она имеет место тогда, когда последствия этих ЧС требуют для своей полной ликвидации продолжительных по времени усилий, которые являются важной составной частью социально-экономической деятельности по обеспечению стабильности и развития соответствующего региона.

Экстремальная ситуация (ЭС) – это ситуация, выходящая за рамки обычного, связанная с особо неблагоприятными или угрожающими факторами для жизнедеятельности человека.

Отличие экстремальной ситуации от чрезвычайной заключается в том, что экстремальная ситуация— это прямое взаимодействие человека со сверхсложной обстановкой, происходящее в течение короткого периода времени и приводящее человека к персональному порогу адаптированности, когда создается опасность его жизни и здоровью. Экстремальная ситуация- не просто чрезвычайное, а именно исключительно опасное событие или совокупность опасных событий.

Экстремальная ситуация- не просто чрезвычайное, а именно исключительно опасное событие или совокупность опасных событий.

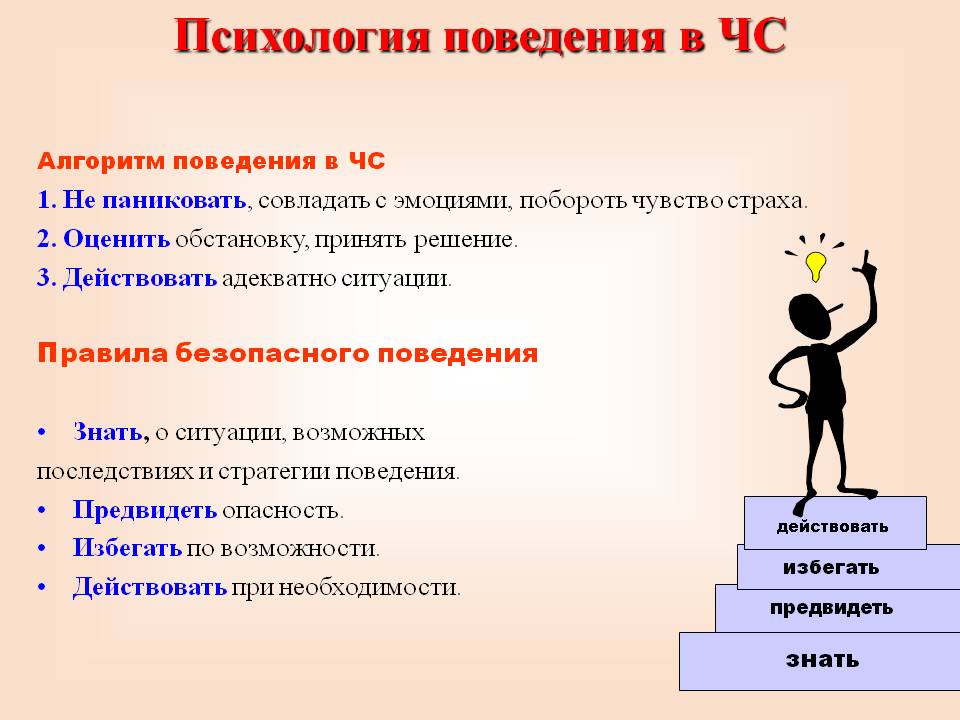

Поведение в ЭС и ЧС

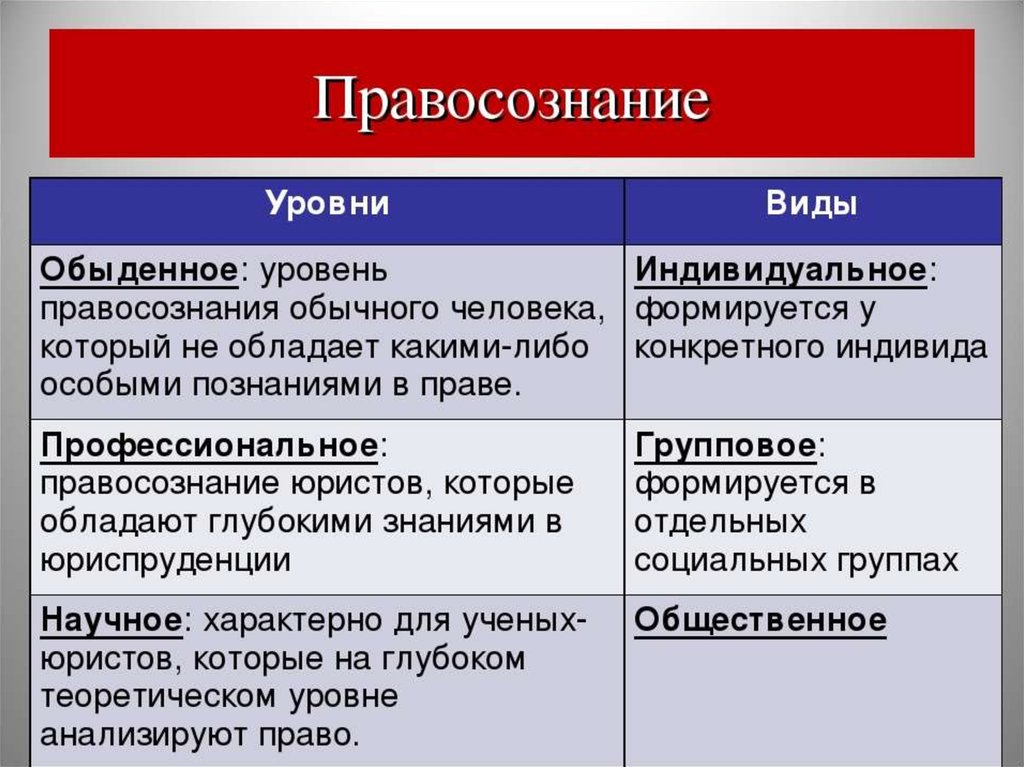

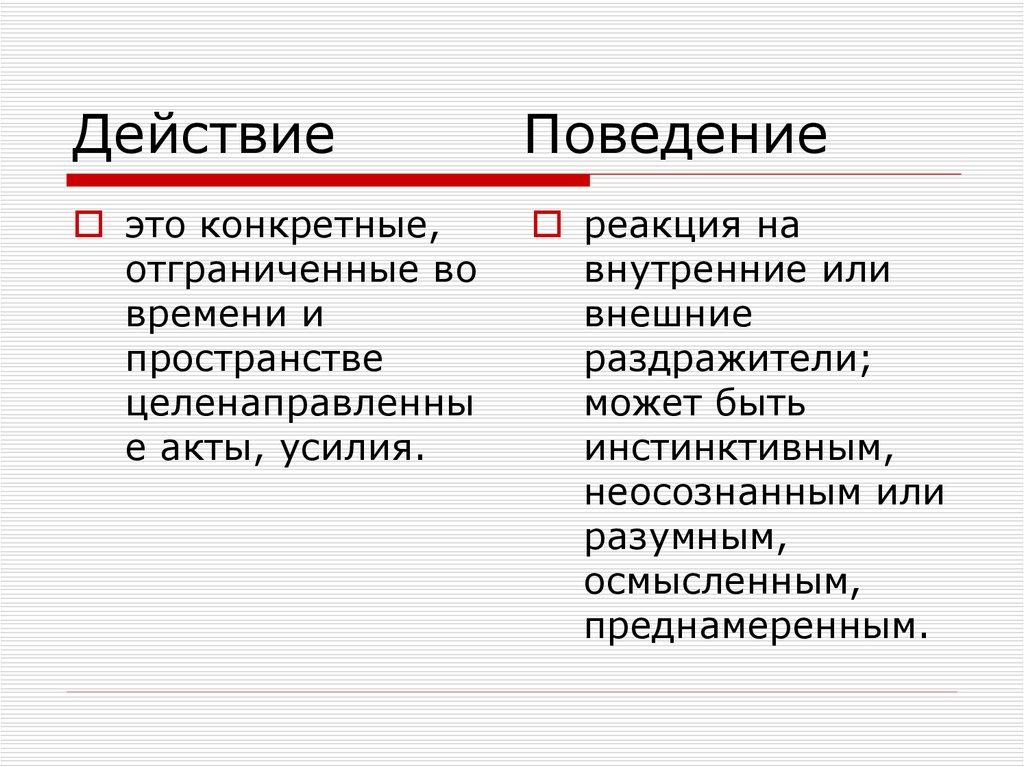

Характеристики поведения

Любая угроза безопасности личности неминуемо создает эмоционально-психологический очаг напряженности, энергия которого тратится на противодействие этой угрозе, т.е. создание таких условий бытия, которые бы минимизировали ощущение потери безопасности. Главное, на наш взгляд, заключается не столько в объективных условиях жизнедеятельности, хотя само по себе это очень важно, сколько в формировании таких механизмов личностной устойчивости, которые бы позволили сохранять так называемое динамическое равновесие состояния, своего рода субъективное ощущение благополучия.

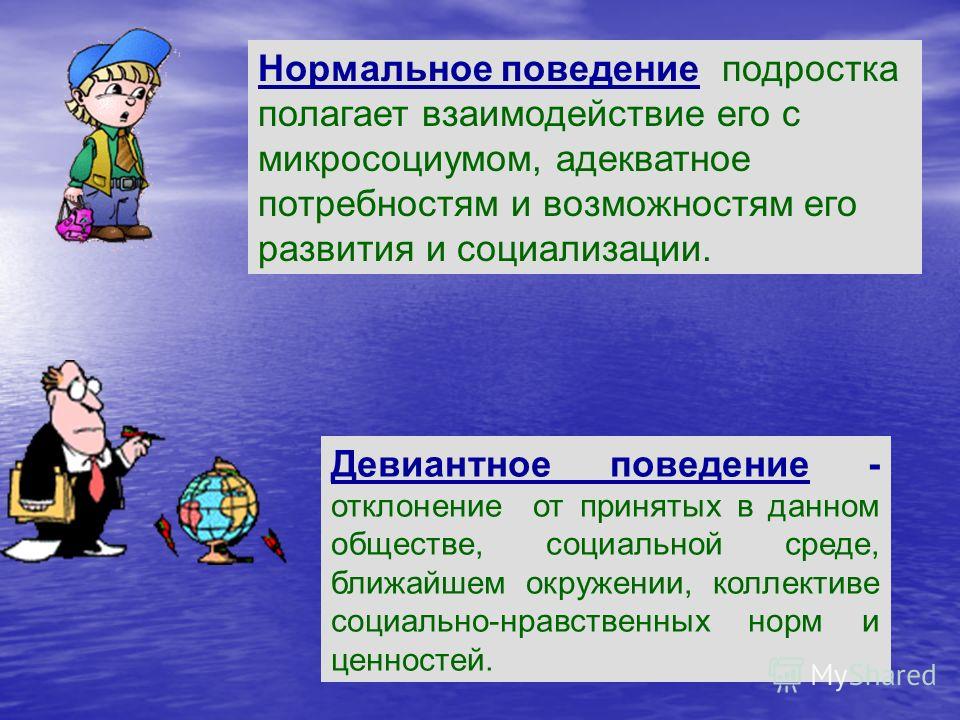

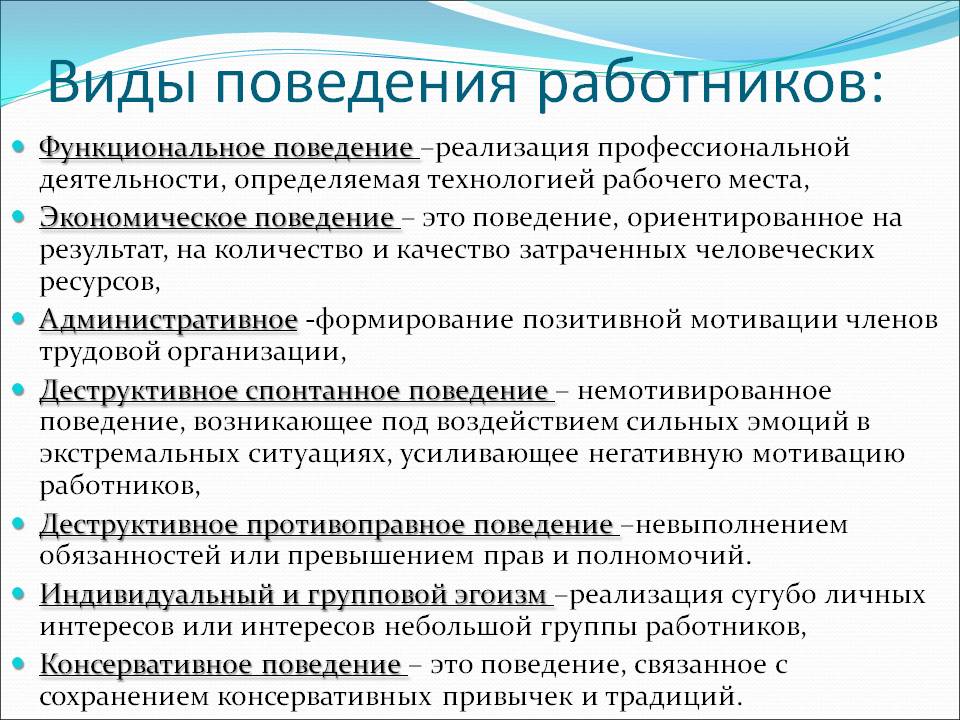

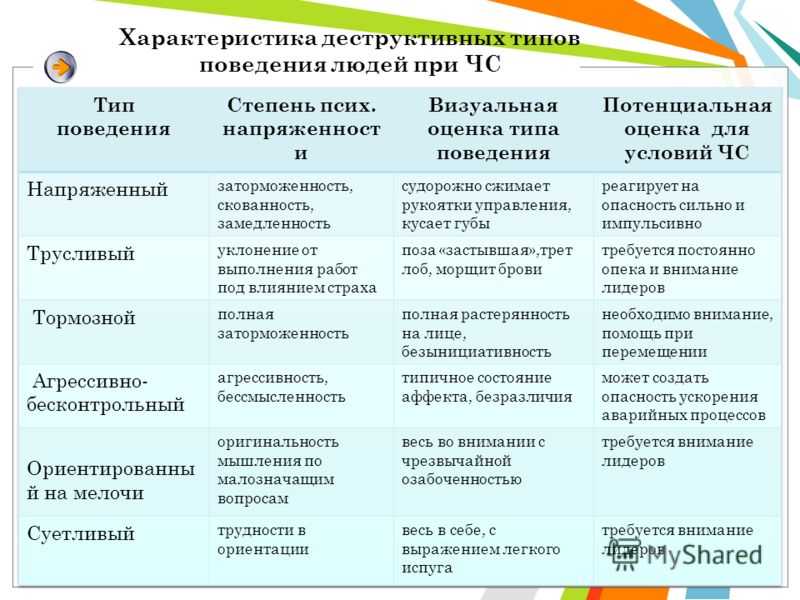

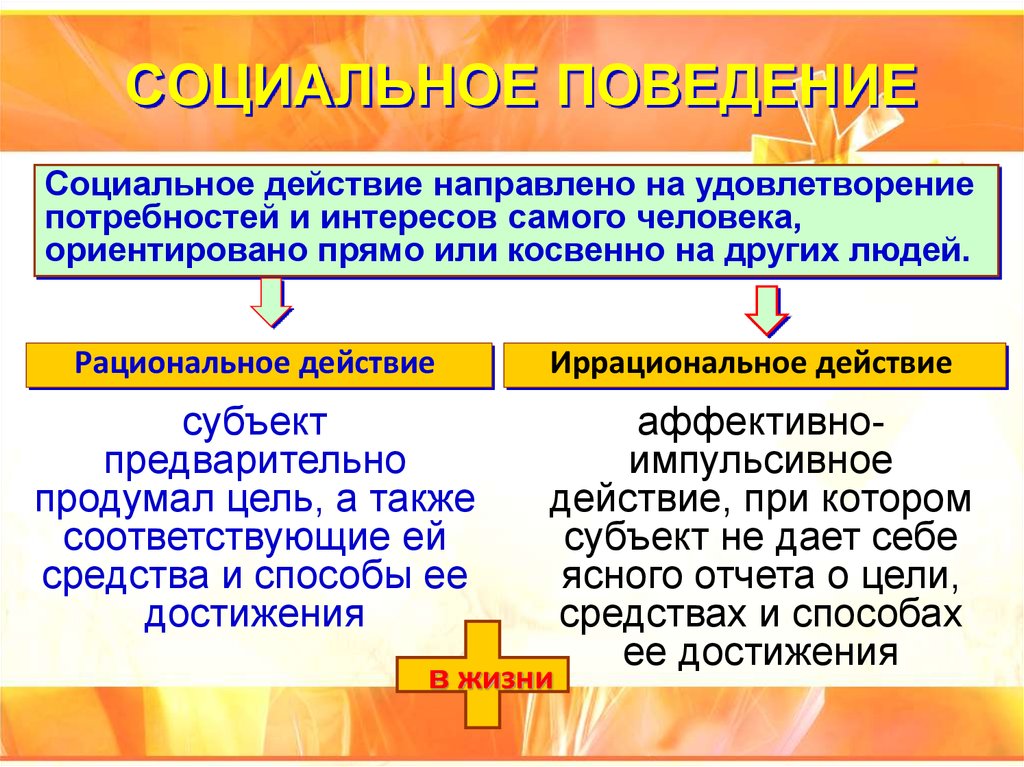

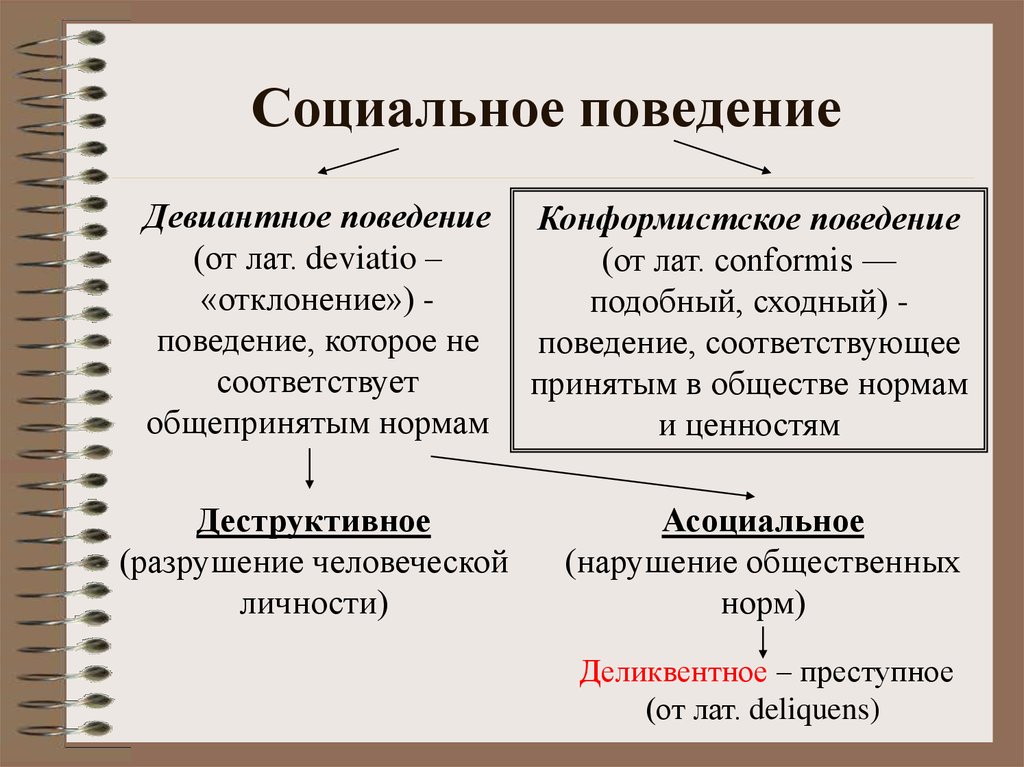

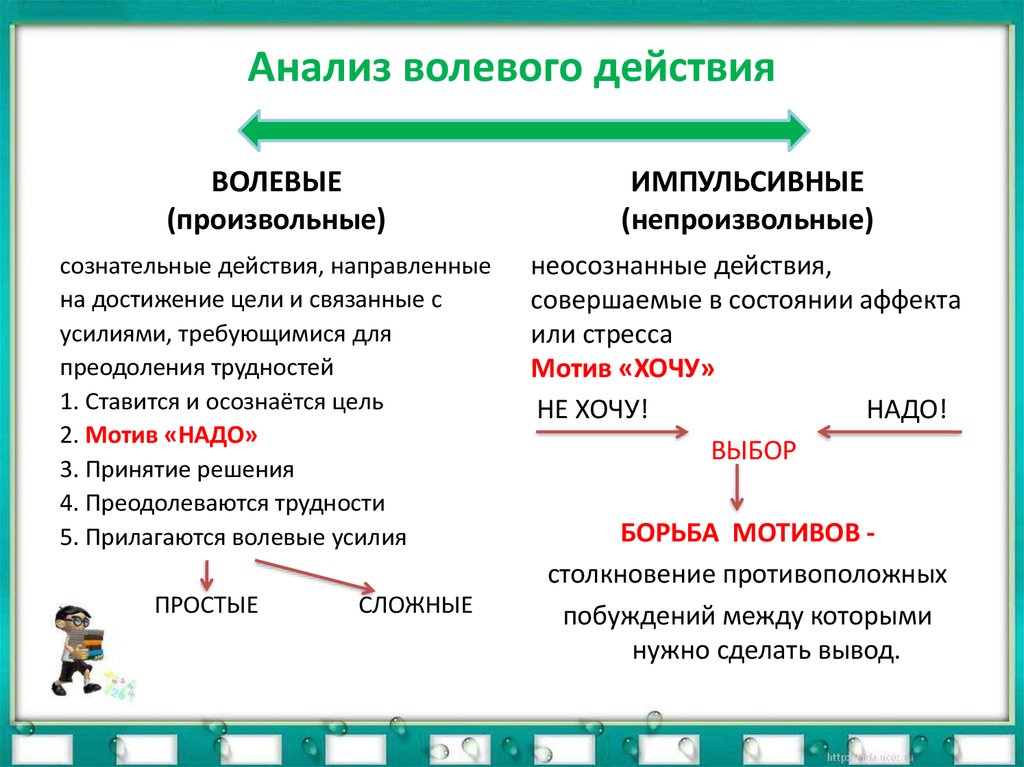

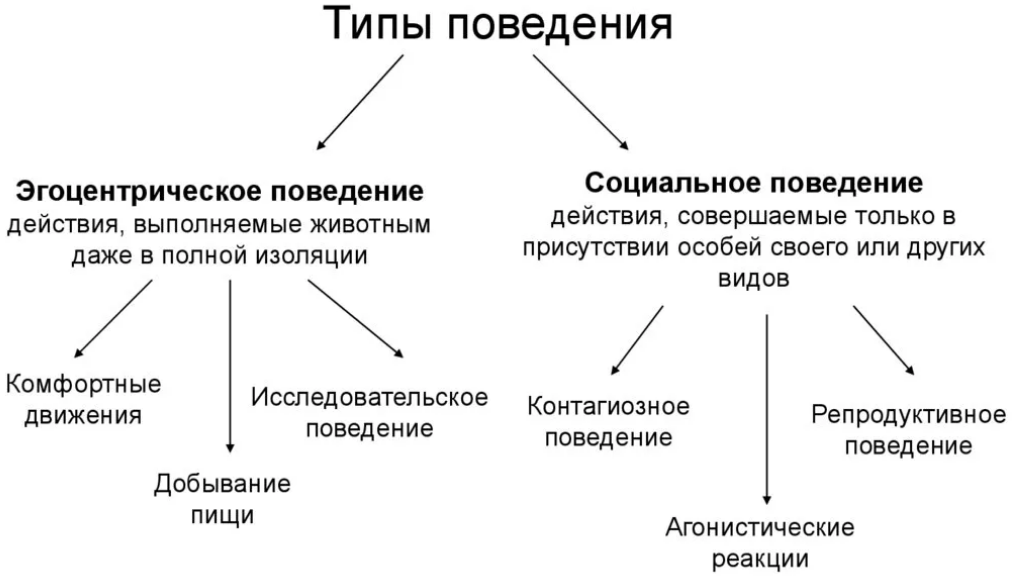

Поведение людей в чрезвычайных ситуациях (далее будет подразумеваться – и в экстремальных), как правило, делится на две категории:

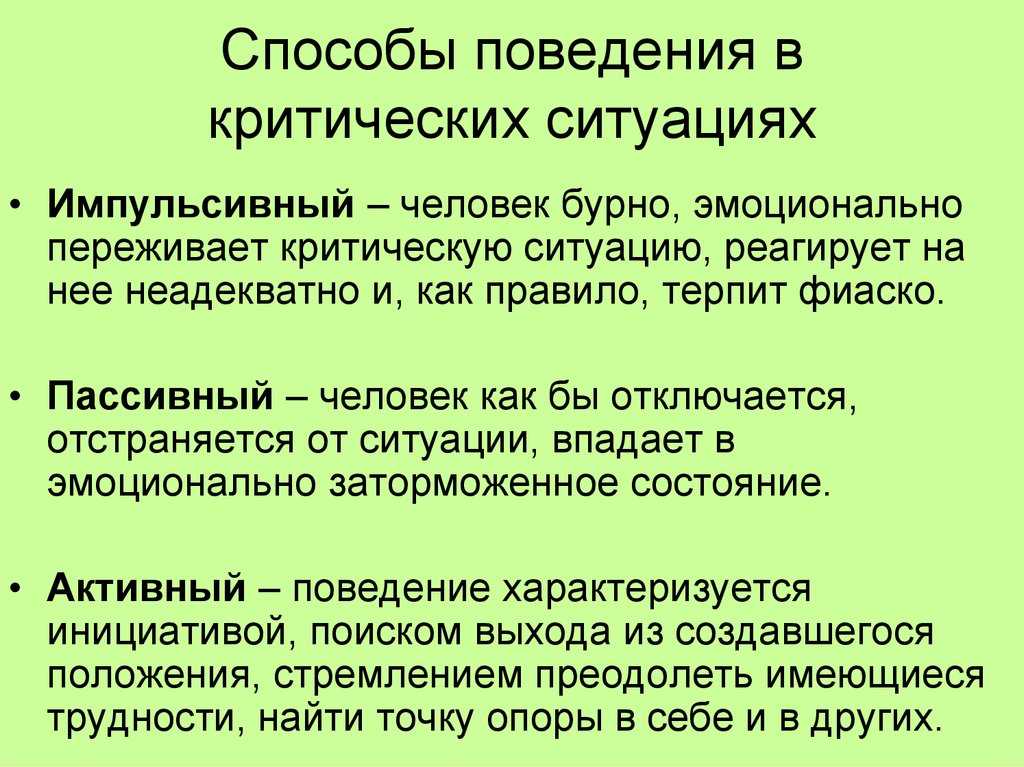

1)рациональное, адаптивное с полным контролем состояния своей психики и управлением эмоциями- путь к быстрой адаптации к условиям сложившейся обстановки, сохранению спокойствия и осуществлению мер защиты, взаимопомощи. Такое поведение является следствием точного выполнения инструкций и распоряжений.

Такое поведение является следствием точного выполнения инструкций и распоряжений.

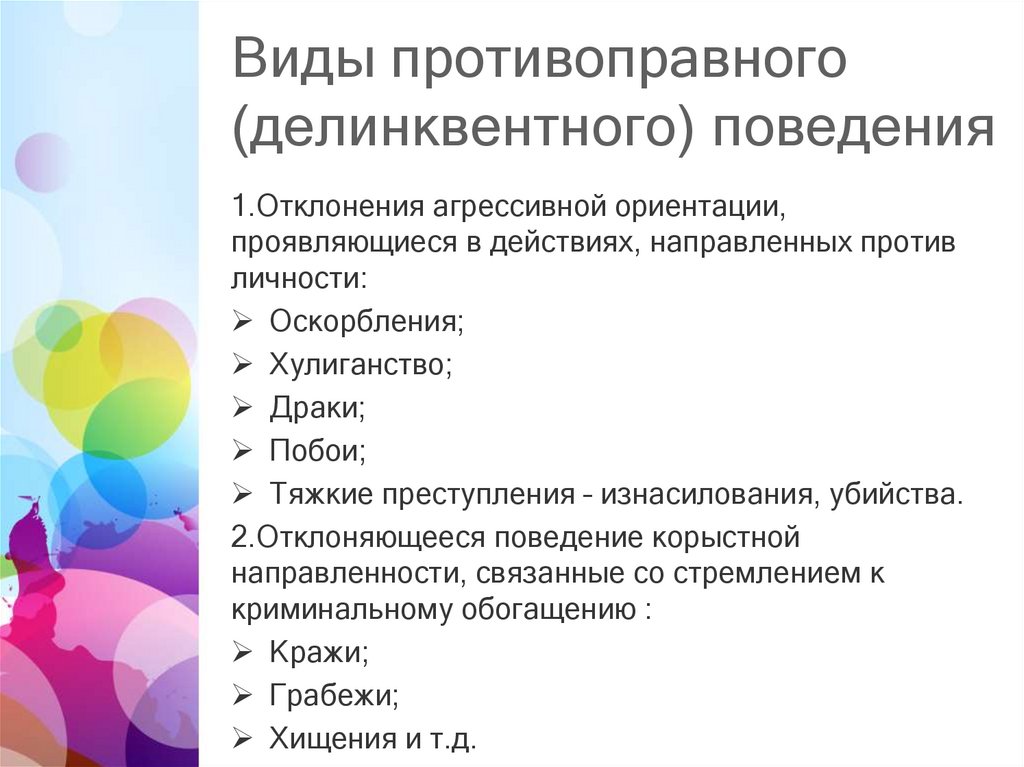

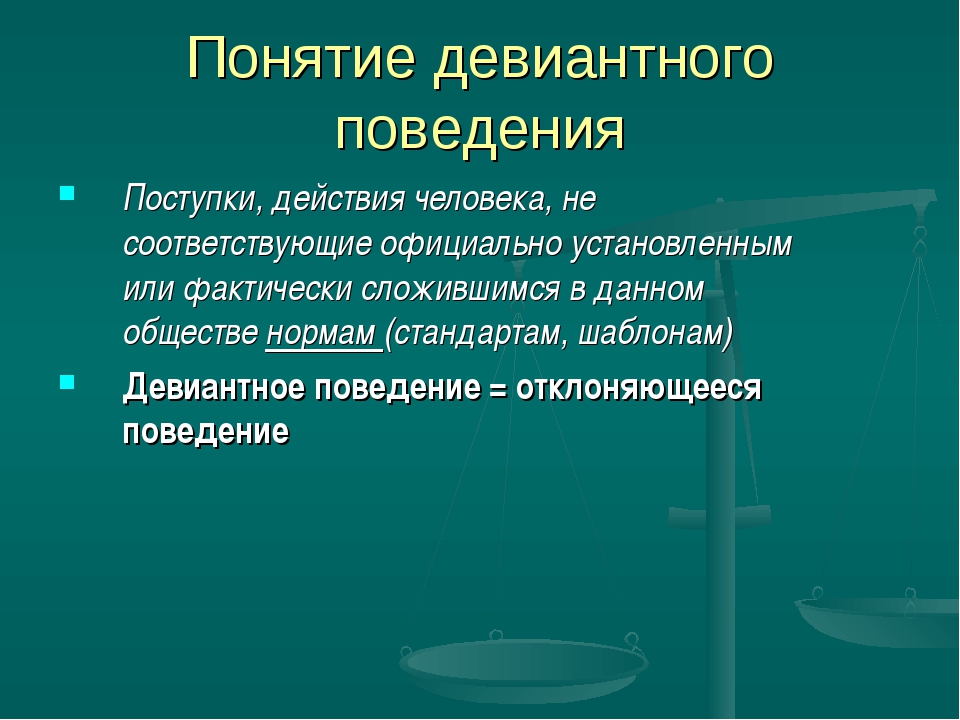

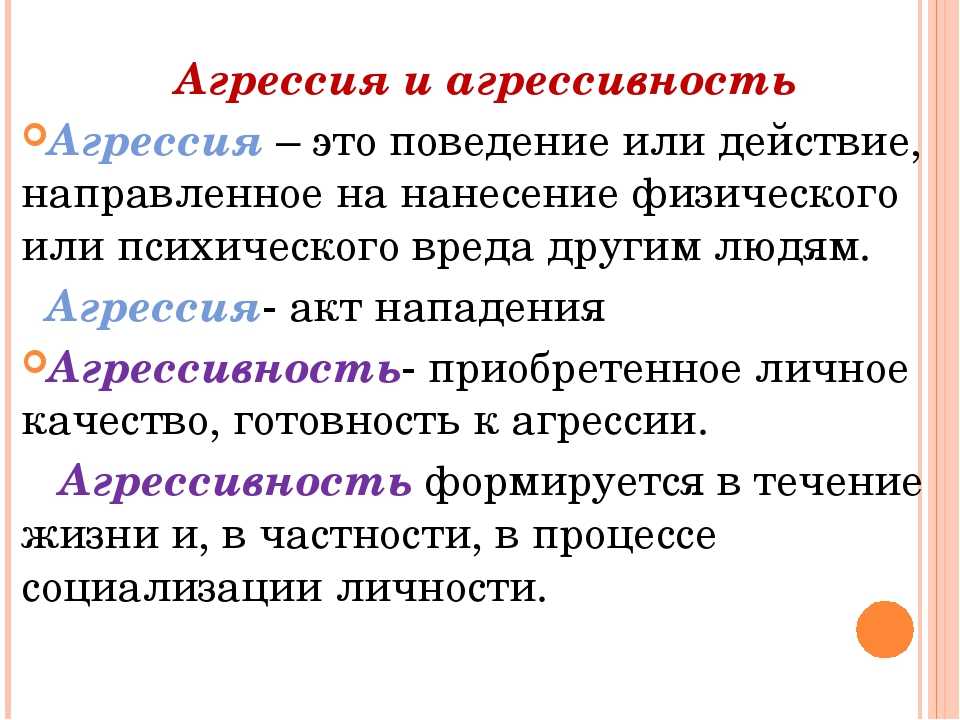

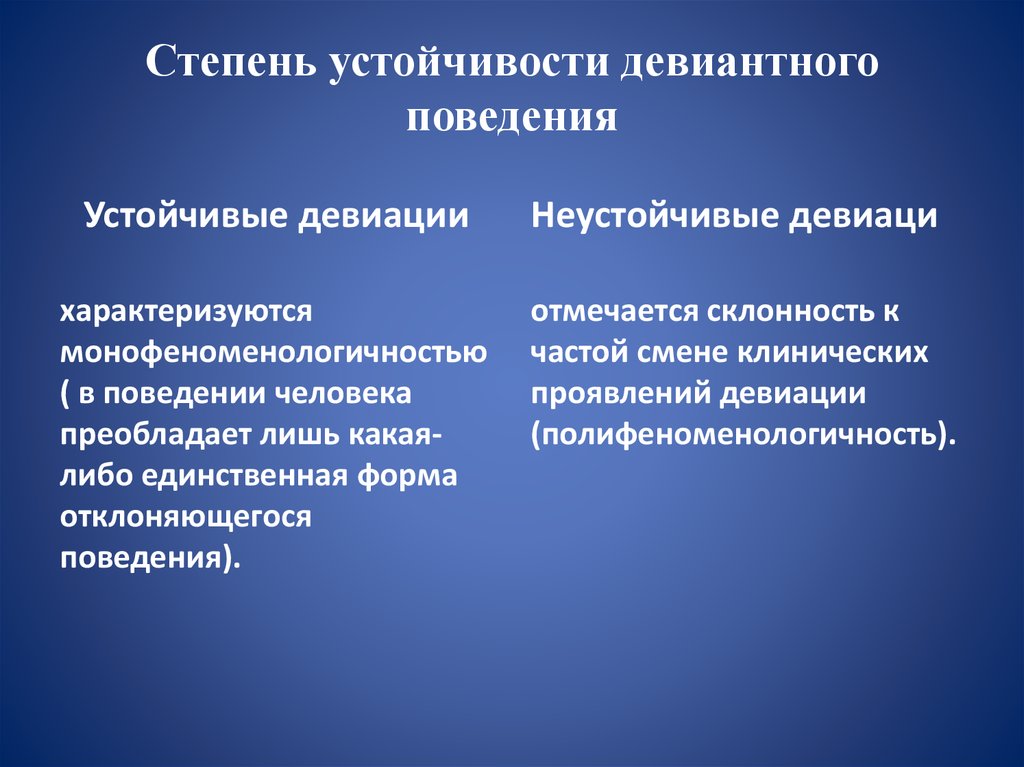

2)негативное, патологическое, при котором своим нерациональным поведением и опасным для окружающих действиями люди увеличивают число жертв и дезорганизуют общественный порядок. В этом случае может наступить “шоковая заторможенность”, когда масса людей становится растерянной и безынициативной. Частным случаем “шоковой заторможенности” является паника, нередко выливающаяся в беспорядочное бегство, при котором людьми руководит сознание, низведенное до примитивного уровня.

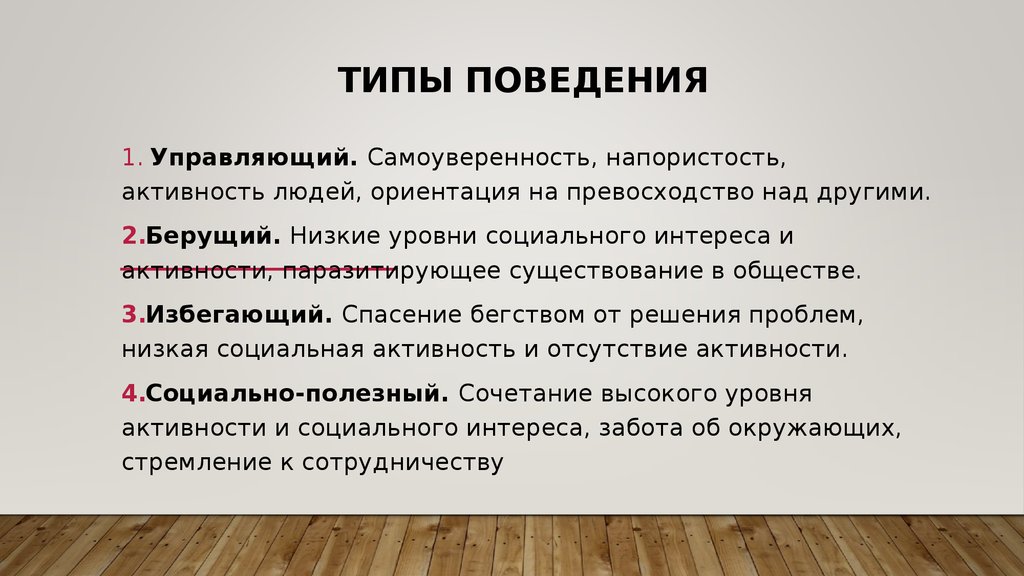

Г.Ю. Фоменко, профессор кафедры психологии личности и общей психологии Кубанского государственного университета, исходит из более широкого понимания пребывания человека в чрезвычайной ситуации – бытийного. Ею определены и описаны два модуса бытия личности в чрезвычайных условиях : предельный и экстремальный , связанные с различными типами личности. Показано, что лица с предельным модусом характеризуются в поведении результативными ожиданиями, психологической подготовленностью, ответственностью. А лица с экстремальным модусом- отсутствием психологической готовности, экстернальностью, неэффективностью.

А лица с экстремальным модусом- отсутствием психологической готовности, экстернальностью, неэффективностью.

Таким образом, характеристики личности являются существенным фактором поведения в ЧС.

Психические состояния

Страх

Особое значение при рассмотрении поведения личности в экстремальных и чрезвычайных обстоятельствах занимает страх – негативное психическое состояние, связанное с выраженным проявлением чувства тревоги, беспокойства, угрозы существованию индивида и направленное на источник действительной или воображаемой опасности.

По мнению известного психофизиолога П.В. Симонова, страх является наиболее сильным эмоциональным проявлением психики человека, развивающимся при недостатке сведений, необходимых для защиты. Именно в этом случае становится целесообразным реагирование на расширенный круг сигналов, полезность которых еще неизвестна. Такое реагирование избыточно, но зато оно предотвращает пропуск действительно важного сигнала, игнорирование которого может стоить жизни.

Страх проявляется и от незначительной, едва заметной тревоги до ужаса, охватывающего и дестабилизирующего личность человека с распространением на моторику. Считается, что преодолению страха способствует информированность, которая поддерживает надежду на благоприятный исход событий.

Например, на соревнованиях равных по мастерству спортивных команд чаще побеждают хозяева поля. Осведомленность об условиях соревнований, соперниках, стране и т.д. способствует тому, что в сознании спортсменов не остается места тревоге, сомнениям и страху. Основная регулятивная роль страха заключается в том, что он сигналит об опасности и соответственно вызывает вероятные защитные действия человека.

Очень часто страх, возникающий в ситуациях неожиданных и неизвестных, достигает такой силы, что человек погибает.

Известна старая притча о страхе.

“Куда ты идешь?” – спросил странник, повстречавшись с Чумой. “Иду в Багдад. Мне нужно уморить там пять тысяч человек”. Через несколько дней тот де человек снова встретил Чуму. “Ты сказала, что уморишь пять тысяч, а уморила пятьдесят”, — упрекнул он ее. “Нет, — возразила она, — я погубила только пять тысяч, остальные умерли от страха”

“Ты сказала, что уморишь пять тысяч, а уморила пятьдесят”, — упрекнул он ее. “Нет, — возразила она, — я погубила только пять тысяч, остальные умерли от страха”

Однако, как отмечают специалисты по чрезвычайным ситуациям, наиболее частыми, значительными, динамичными являются необдуманные, бессознательные действия человека как результат его реакции на опасность. Французский врач А. Бомбар пришел к выводу, что до 90% людей гибнет в море после катастрофы судна в течение первых трех дней, когда еще не может быть речи о смерти из-за отсутствия пищи и воды.

Депривация

Еще одним психологическим эффектом экстремальной, а порой чрезвычайной ситуации является эмоциональная, физическая, социальная и т.п. депривация – утрата, лишение, ограничение возможностей удовлетворения жизненно важных потребностей в течение длительного времени. Она обнаруживается в условиях деятельности на Крайнем Севере(например, при обвалах, блокирующих выход). Как считает один из первых исследователей, наиболее последовательно изучавших поведение личности в экстремальных ситуациях, В. И. Лебедев, экстремальных ситуациях имеет место не только недостаток впечатлений из внешней среды, но и значительное изменение афферентации, объясняемое малым объемом помещений и динамикой летательных аппаратов и подводных лодок. Часто это приводит к развитию нервозов.

И. Лебедев, экстремальных ситуациях имеет место не только недостаток впечатлений из внешней среды, но и значительное изменение афферентации, объясняемое малым объемом помещений и динамикой летательных аппаратов и подводных лодок. Часто это приводит к развитию нервозов.

Поведенческие эффекты в ЭС и ЧС

Одной из наиболее сложных проблем в экстремальной ситуации выступает одиночество. Причем речь вовсе не идет лишь о случае отсутствия рядом других людей. Как известно, одиночество можно испытывать и в группе. Как только человек попадает в экстремальные условия существования, все непосредственные “живые” связи с близкими (а в условиях одиночества – со всеми) людьми прерываются. Такой резкий разрыв и обусловливает эмоциональную напряженность, психологический шок. В этих условиях дефицит общения приводит к различным нарушениям психики. По мнению В.И. Лебедева, личность достаточно быстро адаптируется к данной ситуации и научается справляться с одиночеством. Невозможность удовлетворения потребности в общении вызывает эмоциональную напряженность, побуждающую человека искать способы удовлетворения этой потребности. В экспериментах по длительной изоляции он наблюдал персонификацию некоторыми испытуемыми “публичности одиночества” – своеобразного состояния человека, который, находясь в одиночестве, знает, что за ним ведется непрерывное наблюдение с помощью телевизионных камер, но в то же время не знает, кто конкретно наблюдает. Нередко испытуемые начинали разговаривать с телевизионной камерой, воображая при этом, что в аппаратной находится конкретный человек. И хотя данного человека в аппаратной не было, а испытуемый не получал никаких ответов, он, тем не менее, с помощью этого разговора снимал эмоциональную напряженность.

В экспериментах по длительной изоляции он наблюдал персонификацию некоторыми испытуемыми “публичности одиночества” – своеобразного состояния человека, который, находясь в одиночестве, знает, что за ним ведется непрерывное наблюдение с помощью телевизионных камер, но в то же время не знает, кто конкретно наблюдает. Нередко испытуемые начинали разговаривать с телевизионной камерой, воображая при этом, что в аппаратной находится конкретный человек. И хотя данного человека в аппаратной не было, а испытуемый не получал никаких ответов, он, тем не менее, с помощью этого разговора снимал эмоциональную напряженность.

В условиях одиночества человек разговаривает не только с неодушевленными предметами и живыми существами, но нередко и с самим собой. В этих случаях силой воображения он создает партнера и ведет с ним диалог, задавая вопросы и отвечая на них, спорит сам с собой, доказывает что-нибудь самому себе, заставляет что-то делать, успокаивает, убеждает и т.д. Эмоционально насыщенная потребность в общении может вызвать яркие эйдетические образы партнеров .

Между тем создание своего второго Я и общение с ним является одним из известных способов способности отражать окружающую действительность и задействовать ресурсы самосохранения. Об этом писал и австрийский психиатр и невролог В. Франкл, описывая поведение человека в концентрационном лагере военнопленных. Именно способность сохранить ( хоть и собственном воображении) связь с другим (вторым) Я, в которой интимно – личностное общение не прерывается ни при каких обстоятельствах, является порой единственным условием выживаемости. Аналогичный пример можно найти и у путешественника и специалиста по аутотренингу Х. Линдемана, переплывшего в экспериментальных целях на надувной лодке Атлантику за 72 дня.

В результате ряда исследований В.И. Лебедев пришел к заключению о том, что персонификация неодушевленных объектов (например, фотографий, кукол, любых вещей) и животных в условиях одиночества обусловливается потребностью объективировать партнера по общению в какой-то вещественной, материальной форме. Общение в таких условиях снимает напряжение. Кстати, психиатры сделали вывод о том, что эффективным средством предупреждения неврозов в условиях стресса является разговор вслух с самим собой.

Общение в таких условиях снимает напряжение. Кстати, психиатры сделали вывод о том, что эффективным средством предупреждения неврозов в условиях стресса является разговор вслух с самим собой.

Выход из ЭС и ЧС

Психологические детерминанты

Самосохранения

Не менее важным является выход их экстремальной или чрезвычайной ситуации. Исследования отмечают, что “шлейф” сохраняется как минимум двое суток и сопровождается острой реакцией. О.Н. Кузнецов и В.И. Лебедев выявили, что в поведении большинства испытуемых после прекращения длительных сурдокамерных экспериментов наблюдалась двигательная геперактивность, сопровождавшаяся оживленной мимикой и пантомимикой. Многие из них навязчиво стремились вступить в разговор с окружающими. Они много шутили и сами смеялись надо своими остротами, причем в обстановке, не совсем подходившей для проявления такой веселости. В этот период они отличались повышенной впечатлительностью.

Даже через два – четыре года эти люди отмечали ряд фактов и мелких деталей, которые запомнились им до мельчайших подробностей и расценивались как особо приятные, эмоционально ярко окрашенные. Нередко отмечалось “перескакивающее” внимание. Каждое новое впечатление как бы вызывало забывание предшествующего и переключало внимание на новый объект. Большинство испытуемых были довольны собой и высоко оценивали проведенный эксперимент, хотя в ряде случаев это была некритичная оценка проделанной работы. Своих ошибок при экспериментально – психологическом исследовании в послеизоляционном периоде испытуемые не замечали, а при указании экспериментатора на ошибки реагировали крайне благодушно, хотя и старались, иногда весьма убедительно, представить свою работу в лучшем свете.

В ряде исследований так же было показано, что в условиях групповой изоляции с увеличением времени пребывания (три – шесть лет) у сотрудников начинает преобладать психопатические и шизоидные проявления личности, склонность к повышенному настроению, отмечаются неадекватность этической ориентации принятым нормам, импульсивность, склонность к конфликтам, плохо предсказуемому поведению и др. Например, после 12 лет жизни в Арктике и на высокогорье в структуре личности начинают доминировать ипохондрические тенденции со склонностью к пониженному настроению в сочетании с ростом социальной интроверсии.

Например, после 12 лет жизни в Арктике и на высокогорье в структуре личности начинают доминировать ипохондрические тенденции со склонностью к пониженному настроению в сочетании с ростом социальной интроверсии.

В исследованиях доцента кафедры психологии здоровья и физической культуры Южного федерального университета Л.Р. Правдиной показано, что люди по-разному оценивают как экспериментальные ситуации, так и свои собственные возможности их преодоления. Ею были смоделированы экспериментальные ситуации и выявлено их влияние на динамику социально – психологических характеристик личности (самооценку, степень осмысленности жизни, стратегию преодоления) в связи с особенностями представлений личности об экстремальной ситуации. Например, у участников туристического похода в результате пребывания в экстремальных условиях социально – психологические характеристики личности изменяются следующим образом. Для лиц, представляющих экстремальную ситуацию :

— как приключение, характерно разнонаправленное, дисгармоничное изменение частных самооценок, возрастание самоуважения и доминантности, удовлетворенности самореализацией;

— как угрозу, характерно разнонаправленное, дисгармоничное изменение частных самооценок, снижение самоуважения, развитие тревожности, повышение степени целеустремленности;

— как испытание, характерно повышение самооценок по всем параметрам, повышение степени целеустремленности и удовлетворенности самореализацией.

Показано так же, что в процессе пребывания испытуемых в моделируемой экстремальной ситуации (в условиях приключенческого тура) у большинства респондентов происходит возрастание степени осмысленности жизни, целеустремленности и удовлетворения самореализацией.

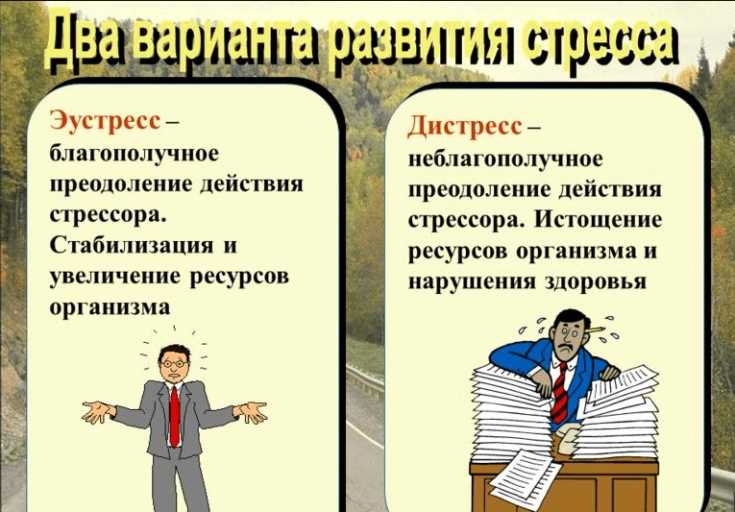

Результаты исследований психолога И.В. Камыниной позволили заключить, что интенсивное использование (эксплуатация) внутреннего ресурсного потенциала личности, находящейся в экстремальных условиях, может привести к истощению ресурсов и, как следствие, к ее астенизации и невротизации.

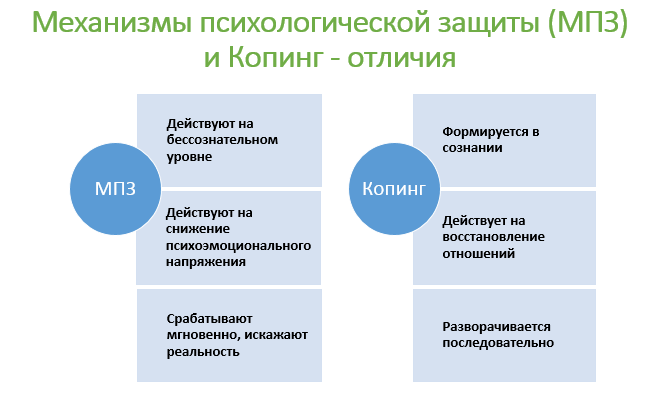

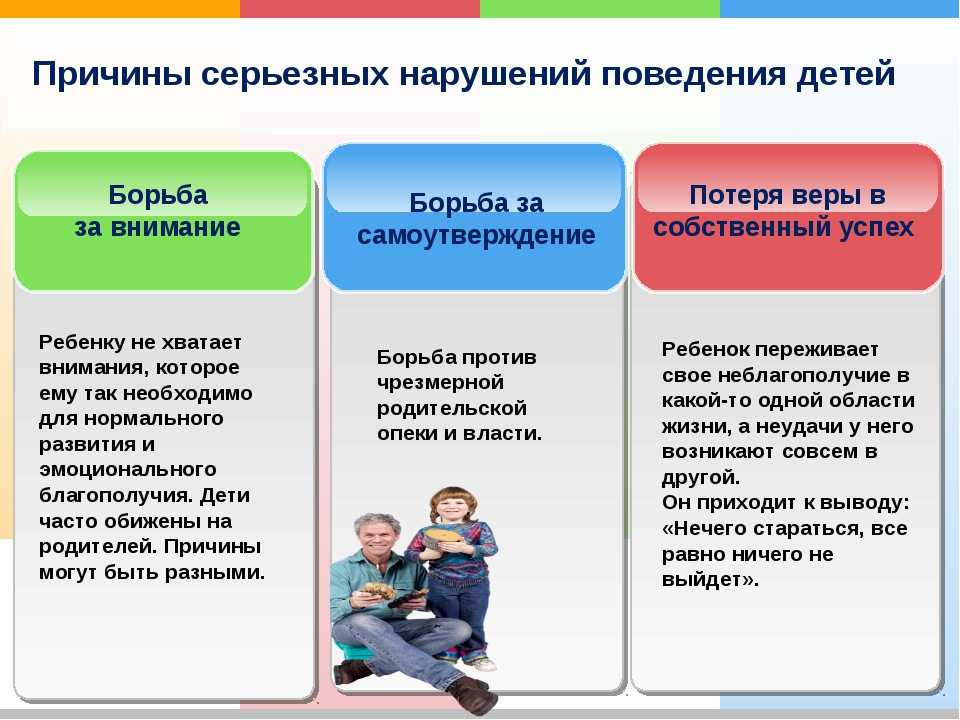

В связи с этим актуальной становится разработка стратегий профессиональной психологической помощи, направленной на сохранение и развитие личностного потенциала людей, проживающих в экстремальных условиях. При этом важно учитывать особенности динамики копинг – стратегий (т.е. реакцию человека на чрезмерные или превышающие его ресурсы требования, а так же каждодневные стрессовые ситуации) и их специфику на каждом этапе развития личности, в частности целесообразно пропедевтическое стимулирование детей в овладении навыками конструктивных коммуникаций, формировании адекватной самооценки личности.

Действие

Джордж Уилсон, Сэмюэль Шполл

Впервые опубликовано 18.03.2002, существенные изменения от 04.04.2012.

Если

голова человека наклоняется, то он мог наклонить ее или не делать этого, и в

случае, если он двигал ею, это действие он мог инициировать, или же его вызвало

в качестве пассивного какое-то другое занятие. Если человек совершил это

действие, то он мог сделать это намеренно или случайно. Эта небольшая подборка контрастов

(и иных, схожих с ними) послужила причиной возникновения вопросов о природе,

типах и специфичности действия. Кроме самого движения, поворот головы может

означать также выражение согласия или попытку вытряхнуть насекомое из уха. Должны

ли мы мыслить следствия физического поведения, конвенциональные или каузальные,

как составные элементы действия, отличные от движения, но «порождаемые» им? Или

же нам следует полагать, что имеет место единичное действие, описываемое

множеством способов? К тому же действия в самом минимальном смысле кажутся по

существу «активными».

Дональд

Дэвидсон [Davidson 1980, essay

3] утверждал, что действие в основном смысле является чем-то, что деятель

совершает и что было «намеренным в каком-либо описании», и многие другие

философы согласны с ним в том, что существует понятийная связь между подлинным

действием, с одной стороны, и намерением, с другой стороны. Тем не менее

объяснить предполагаемую связь между этими двумя понятиями непросто. Во-первых,

в понятии «намерение» присутствуют различные понятийные модуляции, связи между

которыми непросто обрисовать, и было совершено уже немало попыток отображения

соотношения между намерениями, касающимися будущего, намеренным действием и

действием с определенным намерением. Во-вторых, само по себе представление, что

согласно одному описанию человеческое поведение является намеренным, а согласно

другому — нет, сложно ухватить.

Примечательная

и довольно известная дискуссия касалась того, являются ли мотивы деятеля к

действию причинами действия, — ведущееся на протяжении долгого времени

обсуждение специфики наших объяснений действий на основе здравого смысла.

Некоторые философы утверждали, что мы объясняем, почему деятель действовал так,

а не иначе, когда излагаем, каким образом нормативные соображения соотносятся с

действием понятным для него образом. Другие подчеркивали, что понятие

«намерение, с которым действует личность» имеет телеологическое измерение,

которое, с их точки зрения, не сводится к понятию «руководство мотивами деятеля

в качестве причин». Однако представление, согласно которому объяснения на

основе мотивов являются причинными объяснениями, остается доминирующим. Наконец,

недавние дискуссии возродили интерес к важным вопросам о природе намерения и

его особенности в качестве ментального состояния, а также о нормах,

определяющих рациональное планирование.

Другие подчеркивали, что понятие

«намерение, с которым действует личность» имеет телеологическое измерение,

которое, с их точки зрения, не сводится к понятию «руководство мотивами деятеля

в качестве причин». Однако представление, согласно которому объяснения на

основе мотивов являются причинными объяснениями, остается доминирующим. Наконец,

недавние дискуссии возродили интерес к важным вопросам о природе намерения и

его особенности в качестве ментального состояния, а также о нормах,

определяющих рациональное планирование.

1. Природа действия и деятельности

1.1. Знание о своих собственных действиях

1.2. Управление собственными действиями

2. Намеренное действие и намерение

3. Объяснение действия

4. Намерения и рациональность

Библиография

Основной

причиной постановки вопроса о природе действия выступает отсылка к интуитивно

понятному различию между вещами, которые просто происходят с людьми — событиями, которые с ними происходят, — и

разнообразными вещами, которые они сами делают. Последние, дела, являются актами или действиями деятеля, и вопрос о природе

действия должен быть следующим: каким образом действие отличается от обычного

события или происшествия? К настоящему моменту более полно определены

особенности глагола «делать» и сформировано отчетливое понимание того, что

вопрос сформулирован неверно. К примеру, человек может кашлять, чихать,

моргать, краснеть и биться в припадке — все это вещи, которые человек в

минимальном смысле этого слова «делает», хотя обычно деятель пассивен в ходе исполнения

этих «дел». Естественно возразить, что это — не тот смысл «дела», который

умудренный опытом философ действия имеет в виду, но в то же время непросто и сказать,

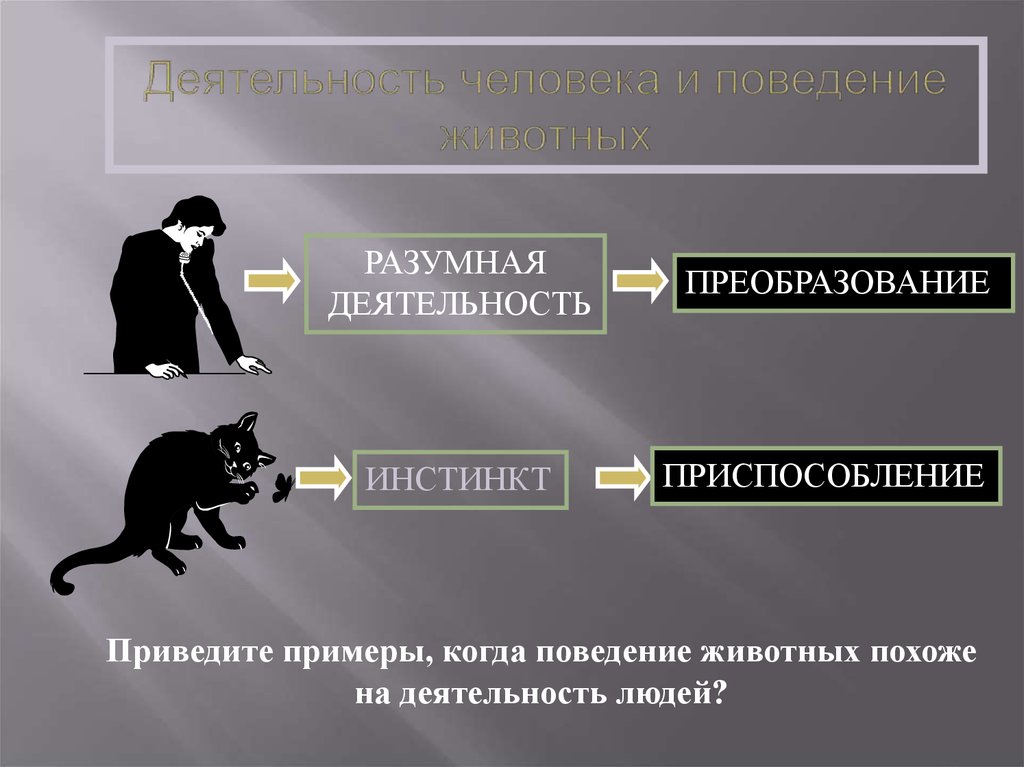

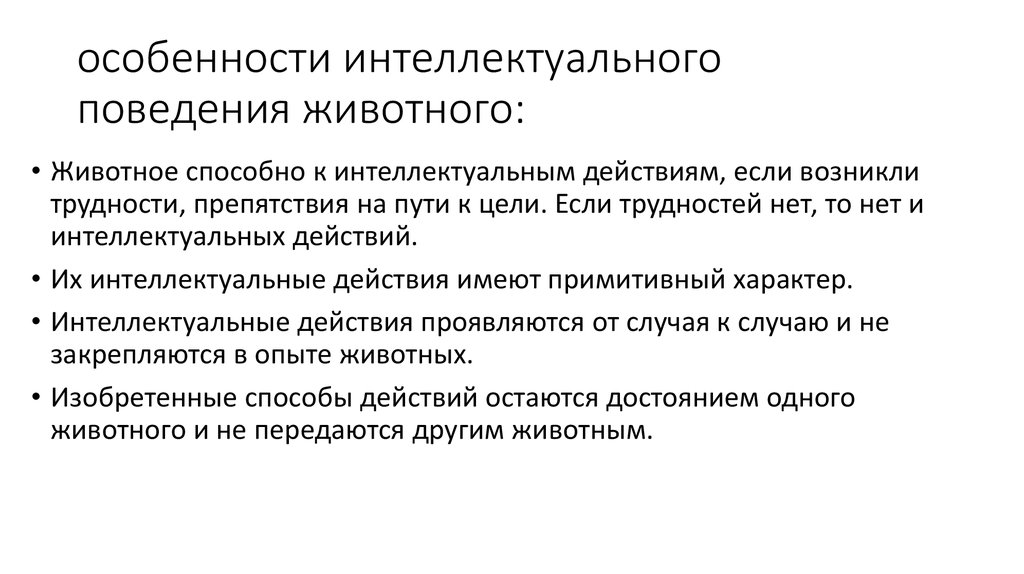

каков этот смысл. Более того, как отмечал Гарри Франкфурт [Frankfurt 1978], целенаправленное поведение

животных конституирует разновидность «активного» действия низшего уровня. Когда

паук ползет по столу, он

Последние, дела, являются актами или действиями деятеля, и вопрос о природе

действия должен быть следующим: каким образом действие отличается от обычного

события или происшествия? К настоящему моменту более полно определены

особенности глагола «делать» и сформировано отчетливое понимание того, что

вопрос сформулирован неверно. К примеру, человек может кашлять, чихать,

моргать, краснеть и биться в припадке — все это вещи, которые человек в

минимальном смысле этого слова «делает», хотя обычно деятель пассивен в ходе исполнения

этих «дел». Естественно возразить, что это — не тот смысл «дела», который

умудренный опытом философ действия имеет в виду, но в то же время непросто и сказать,

каков этот смысл. Более того, как отмечал Гарри Франкфурт [Frankfurt 1978], целенаправленное поведение

животных конституирует разновидность «активного» действия низшего уровня. Когда

паук ползет по столу, он

Сами эти движения являются целью для

паука, и потому они подпадают под своего рода телеологическое объяснение.

Сходным образом, праздные незаметные действия моих пальцев могут иметь своей

целью отделение фантика от конфеты. Вся эта поведенческая активность является «действием» в довольно слабом смысле этого

слова.

Сами эти движения являются целью для

паука, и потому они подпадают под своего рода телеологическое объяснение.

Сходным образом, праздные незаметные действия моих пальцев могут иметь своей

целью отделение фантика от конфеты. Вся эта поведенческая активность является «действием» в довольно слабом смысле этого

слова.Тем не менее большая часть действий человека имеет более богатую психологическую структуру, чем в приведенных случаях. Деятель проявляет активность, направленную на достижение цели и, как правило, деятель выбирает цель, исходя из общей оценки имеющихся у него альтернатив и возможностей. Более того, непосредственному осознанию деятеля доступно и то, что он осуществляет активность, о которой идет речь, и то, что она направлена на достижение определенной выбранной цели. На по-прежнему более сложном понятийном уровне Франкфурт [Frankfurt 1988, 1999] также утверждал, что в основных вопросах, имеющих отношение к свободе действия, предполагается и придается значимость понятию «действия на основе желания, с которым деятель

Под влиянием Франкфурта было написано немало текстов, разъясняющих природу

«полноценной» человеческой деятельности, независимо от того, определяется ли

понятие в смысле Франкфурта или в других, но схожих смыслах (см. [Velleman 2000, essay 6; Bratman 1999, essay 10]). Таким образом, существует

несколько уровней действия, подлежащих различению, и к их числу относится, по

крайней мере, следующее: бессознательное и/или рефлекторное поведение,

преднамеренная и целенаправленная активность (к примеру, паука Франкфурта),

намеренное действие и автономные акты или действия деятелей-людей, обладающих

самосознанием. В связи с каждым ключевым понятием этого описания возникают

трудности.

Под влиянием Франкфурта было написано немало текстов, разъясняющих природу

«полноценной» человеческой деятельности, независимо от того, определяется ли

понятие в смысле Франкфурта или в других, но схожих смыслах (см. [Velleman 2000, essay 6; Bratman 1999, essay 10]). Таким образом, существует

несколько уровней действия, подлежащих различению, и к их числу относится, по

крайней мере, следующее: бессознательное и/или рефлекторное поведение,

преднамеренная и целенаправленная активность (к примеру, паука Франкфурта),

намеренное действие и автономные акты или действия деятелей-людей, обладающих

самосознанием. В связи с каждым ключевым понятием этого описания возникают

трудности. 1.1. Знание о своих собственных действиях

Нередко

отмечается, что деятель обладает своего рода непосредственным осознанием своей собственной физической активности

и тех целей, на реализацию которых она направлена. В связи с этим Элизабет

Энском [Anscombe 1963]

говорила о «знании без наблюдения». Деятель и «без наблюдения» знает, что он

производит определенные телесные движения (возможно, в соответствии с некоторым

приблизительным, но принимаемым во внимание описанием), и ему известно «без

наблюдения», каким целям должно служить его поведение (см. также [Falvey 2000]). Обсуждение этого тезиса

Энском обширно и ведет к дальнейшим размышлениям, однако ее концепция «знания

посредством наблюдения» остается проблематичной. Естественно, хочется сказать,

что проприоцепция и кинестетическое восприятие играют определенную роль в

информировании деятеля о положении и движениях его тела, и неясно, почему эта

функция информирования не может считаться видом внутреннего «наблюдения»

собственного публичного физического поведения. Энском явным образом отрицает,

что деятели узнают о положении и движении их собственных тел посредством

«отдельно описываемых восприятий», выступающих критериями истинности их

суждений об исключительно физическом функционировании их тел.

Деятель и «без наблюдения» знает, что он

производит определенные телесные движения (возможно, в соответствии с некоторым

приблизительным, но принимаемым во внимание описанием), и ему известно «без

наблюдения», каким целям должно служить его поведение (см. также [Falvey 2000]). Обсуждение этого тезиса

Энском обширно и ведет к дальнейшим размышлениям, однако ее концепция «знания

посредством наблюдения» остается проблематичной. Естественно, хочется сказать,

что проприоцепция и кинестетическое восприятие играют определенную роль в

информировании деятеля о положении и движениях его тела, и неясно, почему эта

функция информирования не может считаться видом внутреннего «наблюдения»

собственного публичного физического поведения. Энском явным образом отрицает,

что деятели узнают о положении и движении их собственных тел посредством

«отдельно описываемых восприятий», выступающих критериями истинности их

суждений об исключительно физическом функционировании их тел.

В том же

духе Дэвид Веллеман [Velleman

1989] описывает знание чьих-то текущих и зарождающихся действий как «спонтанное»

(знание, которое деятель получает без того, чтобы оно выводилось из

подтверждающей его наглядности) и «самореализуемое» (ожидания действия, которые

приводят к желаемым действиям). Согласно Веллеману, эти ожидания сами по себе

являются намерениями, и они преимущественно выводятся деятелем в ходе

практического рассуждения о том, что он собирается совершить. Таким образом,

Веллеман относится к тем, кого Сара Пол [Paul 2009] называет сторонниками

Сильного когнитивизма, отождествляющими

намерение с определенным относящимся к делу убеждением относительно того, что

человек делает или собирается сделать. Сетийя [Setiya 2009] разделяет это мнение.

Сторонник Слабого когнитивизма, в терминах Пол, — это теоретик, по мнению

которого намерения совершить F частично

конституируются, но

не тождественны соответствующим убеждениям, что некто будет делать

Сетийя [Setiya 2009] разделяет это мнение.

Сторонник Слабого когнитивизма, в терминах Пол, — это теоретик, по мнению

которого намерения совершить F частично

конституируются, но

не тождественны соответствующим убеждениям, что некто будет делать

Сторонники Слабого когнитивизма могут

построить сходное рассуждение о том, каким образом собственные действия деятеля

могут в соответствующем смысле стать доступны для него без наблюдения.

Сторонники Слабого когнитивизма могут

построить сходное рассуждение о том, каким образом собственные действия деятеля

могут в соответствующем смысле стать доступны для него без наблюдения.Тем не

менее, еще не очевидно, что знание деятеля о своих намеренных действиях не выводится из непосредственного знания о

своих собственных намерениях. Рассмотрим, чтобы проиллюстрировать данную линию

размышлений, теорию намерения и действия Грайса. Как отмечалось выше, он

придерживался позиции Слабого когнитивизма, в соответствии с которой деятель

желает сделать F и выводит из своей осведомленности

об этом желании, что он будет делать F (или по крайней мере попытается сделать

F) именно потому, что у него было

желание это сделать. Однако весьма вероятно, как Сара Пол утверждает в

публикации 2009 года, что намерение совершить F, понятое

правильным образом, может занять место, эквивалентное тому, что занимают «желания»

в подходе Грайса. Таким образом, деятель, намеревающийся сделать F

в ближайшем будущем и непосредственно отдающий себе отчет в этом намерении,

формирует путем умозаключения убеждение, что он в скором времени сделает F

(или по крайней мере попытается сделать F) именно потому,

что у него было намерение так поступить. В конце концов, условное предложение

«Если деятель намеревается сделать F в ближайшее время и не передумает,

то вскоре он как минимум попытается сделать F»,

по-видимому, известно a

priori. Убеждение, которое деятель получает

таким образом, не берется из наблюдения, хоть и выводится. Пол обозначает этот

подход как «концепция вывода», и ее не так-то легко сбросить со счетов (см.

также [Wilson

2000; Moran

2001]). Эти загадки о природе знания деятеля о своих собственных намеренных

действиях тесным образом переплетены с вопросами о природе намерения и о

природе объяснения действия.

Таким образом, деятель, намеревающийся сделать F

в ближайшем будущем и непосредственно отдающий себе отчет в этом намерении,

формирует путем умозаключения убеждение, что он в скором времени сделает F

(или по крайней мере попытается сделать F) именно потому,

что у него было намерение так поступить. В конце концов, условное предложение

«Если деятель намеревается сделать F в ближайшее время и не передумает,

то вскоре он как минимум попытается сделать F»,

по-видимому, известно a

priori. Убеждение, которое деятель получает

таким образом, не берется из наблюдения, хоть и выводится. Пол обозначает этот

подход как «концепция вывода», и ее не так-то легко сбросить со счетов (см.

также [Wilson

2000; Moran

2001]). Эти загадки о природе знания деятеля о своих собственных намеренных

действиях тесным образом переплетены с вопросами о природе намерения и о

природе объяснения действия. В заключительном разделе мы кратко коснемся

некоторых ключевых моментов, возникающих в связи с этим.

В заключительном разделе мы кратко коснемся

некоторых ключевых моментов, возникающих в связи с этим.

1.2. Управление собственными действиями

Для

понятия «целенаправленного действия» также важно, что обычно деятели

осуществляют прямой контроль или

способны управлять собственным поведением. Задействуя свою здоровую правую

руку, деятель может направлять свою парализованную левую руку таким образом,

чтобы провести ее по определенной траектории. Движение его правой руки,

приведенной в действие посредством нормального функционирования системы

контроля движения, является настоящим действием, а движение левой руки — нет.

Последнее является лишь каузальным результатом направляющего движения, точно

так же как и вспышка света в лампочке является результатом его действия, когда

он включает свет. Деятель напрямую контролирует движение правой руки, но не

левой. Между тем едва ли ясно, что означает «прямой контроль поведения». Он не

означает, что поведение А,

конституирующее выполнение или попытку выполнения действия F,

было инициировано и причинным образом управлялось по ходу его выполнения

обращенным в настоящее намерением делать F. Даже

управляемые внешним образом движения парализованной левой руки могли бы

удовлетворить данному условию слабого типа. Альфред Мили [Mele 1992] предположил, что интуитивная

«прямота» управления действием А

может быть частично зафиксирована путем введения условия, что управляющее

действием намерение должно вызывать и обеспечивать А непосредственно.

Другими словами, в качестве отдельного условия оговаривается, что обращенное в

настоящее намерение деятеля совершить F должно

направлять действие А, но не

посредством производства другого предшествующего или сопутствующего ему

действия А*, которое в свою очередь

управляло бы действием А как его причина.

Он не

означает, что поведение А,

конституирующее выполнение или попытку выполнения действия F,

было инициировано и причинным образом управлялось по ходу его выполнения

обращенным в настоящее намерением делать F. Даже

управляемые внешним образом движения парализованной левой руки могли бы

удовлетворить данному условию слабого типа. Альфред Мили [Mele 1992] предположил, что интуитивная

«прямота» управления действием А

может быть частично зафиксирована путем введения условия, что управляющее

действием намерение должно вызывать и обеспечивать А непосредственно.

Другими словами, в качестве отдельного условия оговаривается, что обращенное в

настоящее намерение деятеля совершить F должно

направлять действие А, но не

посредством производства другого предшествующего или сопутствующего ему

действия А*, которое в свою очередь

управляло бы действием А как его причина. Однако данное предложение сомнительно. Согласно определенным предположениям,

большая часть обычных физических действий не соответствуют этому сильному

условию. Обычные произвольные движения конечностей деятеля вызваны сложными

сокращениями соответствующих мышц, и эти сокращения, поскольку они имеют своей

целью инициацию движения конечностей, могут сами по себе рассматриваться в

качестве каузально предшествующих действиям человека. К примеру, согласно

концепции действия Дэвидсона, они будут пониматься именно так, поскольку

сокращения мышц деятеля осуществляются намеренно согласно описанию «делать

нечто, что вызывает движение руки» (см. [Davidson 1980, essay 2]). Таким образом, публично

наблюдаемое движение руки в случае обычного намеренного движения руки будет

иметь в качестве причины, управляющей им, предшествующее действие, мышечное

сокращение, и, следовательно, каузальное управление движениями руки вообще не

будет примером «непосредственной» причинности (см.

Однако данное предложение сомнительно. Согласно определенным предположениям,

большая часть обычных физических действий не соответствуют этому сильному

условию. Обычные произвольные движения конечностей деятеля вызваны сложными

сокращениями соответствующих мышц, и эти сокращения, поскольку они имеют своей

целью инициацию движения конечностей, могут сами по себе рассматриваться в

качестве каузально предшествующих действиям человека. К примеру, согласно

концепции действия Дэвидсона, они будут пониматься именно так, поскольку

сокращения мышц деятеля осуществляются намеренно согласно описанию «делать

нечто, что вызывает движение руки» (см. [Davidson 1980, essay 2]). Таким образом, публично

наблюдаемое движение руки в случае обычного намеренного движения руки будет

иметь в качестве причины, управляющей им, предшествующее действие, мышечное

сокращение, и, следовательно, каузальное управление движениями руки вообще не

будет примером «непосредственной» причинности (см. [Senon 1998]).

[Senon 1998]).

Как мы можем видеть, данное заключение зависит от того, каким образом понимается акт движения какой-либо части тела. Некоторые философы утверждают, что движения тела деятеля не являются действиями. Только непосредственное передвижение деятелем, скажем, своей ноги конституирует действие; движение ноги вызвано и/или входит как составная часть в акт движения (см. [Hornsby 1980]). Данный тезис заново открывает возможность того, что каузальное управление движением ноги деятеля посредством соответствующего намерения является непосредственным. Намерение непосредственно управляет процессом передвижения, если не самим движением, и акт движения при этом представляется как начинающийся на ранней внутренней стадии акта инициализации. Тем не менее данное предположение также является спорным. К примеру, Остин [Austin 1962] считал, что утверждение

(1) Деятель передвинул ногу

допускает двоякое толкование (если не вдаваться в подробности):

(1’) Деятель вызвал движение своей ноги

и более точное

(1’’)

Деятель осуществил движение с помощью своей ноги.

Если Остин прав, тогда субстантивация «передвижение деятелем своей ноги» должна быть также неоднозначной, где в таком случае во втором прочтении указывается на движение ноги — движение, которое осуществил деятель. Таким образом, не существует простого способа отослать к предполагаемому различию между «движением» и «передвижением», чтобы легко сбросить со счетов концепцию «прямого контроля действия» в настоящем исследовании.

Так или

иначе, существует еще одна известная причина для сомнения в том, что

«непосредственность» управления деятелем своими собственными действиями

включает в себя условие каузальной близости — что означает, что действие не

должно контролироваться другим действием того же деятеля. Некоторые философы

полагают, что движение ногой, выполняемое деятелем, запускается и

осуществляется посредством усилия попытки

деятеля передвинуть ногу именно в данном направлении и что успешная попытка и

есть само по себе действие (см. [Hornsby 1980; Ginet 1990; O’Shaughnessy 1973,

1980]). Если к тому же акт деятеля по передвижению ноги отличен от попытки,

тогда движение ноги не обусловливается ближайшим образом намерением. Истинность

и ложность этого третьего допущения связана с более общим вопросом об

индивидуации действия, также составляющим предмет большой дискуссии.

[Hornsby 1980; Ginet 1990; O’Shaughnessy 1973,

1980]). Если к тому же акт деятеля по передвижению ноги отличен от попытки,

тогда движение ноги не обусловливается ближайшим образом намерением. Истинность

и ложность этого третьего допущения связана с более общим вопросом об

индивидуации действия, также составляющим предмет большой дискуссии.

Дональд Дэвидсон [Davidson 1980, essay 1], соглашаясь с Энском утверждал, что

(2) Если человек совершает F посредством G, то тогда его действие F = его действие G.

В

знаменитом примере Дэвидсона человек пугает грабителя, осветив комнату

посредством включения лампы, что он, в свою очередь, сделал, щелкнув по выключателю.

В соответствии с обозначенным выше тезисом Дэвидсона/Энском, отпугивание вора = освещение комнаты = включение лампы = щелчок выключателя. И это так,

невзирая на то, что отпугивание вора произошло случайно, тогда как щелчок

выключателя, включение света и освещение комнаты были преднамеренными. Теперь

предположим, что также истинно то, что деятель передвинул свою ногу посредством попытки передвинуть ее именно

таким образом. Присовокупив к этому тезис Дэвидсона и Энском об определении

действия, тем самым получим, что акт деятеля по передвижению его ноги = его

акт попытки передвинуть ее. Таким образом, возможно, акт попытки передвинуть

ногу не вызывает действие движения, поскольку они являются одним и тем же.

Теперь

предположим, что также истинно то, что деятель передвинул свою ногу посредством попытки передвинуть ее именно

таким образом. Присовокупив к этому тезис Дэвидсона и Энском об определении

действия, тем самым получим, что акт деятеля по передвижению его ноги = его

акт попытки передвинуть ее. Таким образом, возможно, акт попытки передвинуть

ногу не вызывает действие движения, поскольку они являются одним и тем же.

Вопросы, встречающиеся в этих дебатах, потенциально довольно запутанны. Во-первых, важно различать такие фразы, как

(а) включение света деятелем,

и такие фразы с причастиями как

(b) включение света, выполненное деятелем.

В общем выражение (а) устроено, скорее, как придаточное предложение с союзом «что», например,

(а’) что деятель включил свет,

тогда как вторая фраза является точным описанием, то есть:

(b’) включение света деятелем.

Более того, даже когда различие

установлено, денотаты фраз с причастием часто остаются неопределенными,

особенно когда глаголы, субстантивация которых осуществляется в этих фразах, стоят

в побудительном залоге. Невозможно отрицать, что имеет место внутренне сложный

процесс, инициируемый движением руки деятеля, касающейся выключателя, и он

завершается включением света как результатом. Данный процесс включает в себя инициирующее

его действие и событие, являющееся его кульминацией, но он не тождественен им.

Тем не менее в подходящей разговорной обстановке фразы (b) и (b’) могут использоваться таким

образом, чтобы обозначать любое из трех событий: действие, посредством которого

включают свет, включение света и весь процесс, в ходе которого свет должен быть

включен (далее см. [Parsons

1990; Pietrofsky

2000; Higginbotham

2000]).

Невозможно отрицать, что имеет место внутренне сложный

процесс, инициируемый движением руки деятеля, касающейся выключателя, и он

завершается включением света как результатом. Данный процесс включает в себя инициирующее

его действие и событие, являющееся его кульминацией, но он не тождественен им.

Тем не менее в подходящей разговорной обстановке фразы (b) и (b’) могут использоваться таким

образом, чтобы обозначать любое из трех событий: действие, посредством которого

включают свет, включение света и весь процесс, в ходе которого свет должен быть

включен (далее см. [Parsons

1990; Pietrofsky

2000; Higginbotham

2000]).

Рассмотрим

теперь тезис Дэвидсона-Энском, касающийся отношения, существующего между актом включения света деятелем, его актом щелчка по выключателю и так далее.

Какая конфигурация событий, предшествующих или включенных в расширенный

каузальный процесс включения света, действительно конституирует действие

деятеля? Некоторые философы отдавали предпочтение наблюдаемому движению руки

деятеля, другие — расширенному причинному процессу, который был им инициирован,

а некоторые — относящемуся к процессу акту попытки, предшествующему всему

остальному и «порождающему» его. Как оказалось, сложно найти аргументы в пользу

одного или другого решения, не ставя под вопрос сами конкурирующие позиции. Как

было отмечено выше, Хорнсби (Hornsby)

и другие авторы обращали внимание на интуитивно очевидную истинность высказывания:

Как оказалось, сложно найти аргументы в пользу

одного или другого решения, не ставя под вопрос сами конкурирующие позиции. Как

было отмечено выше, Хорнсби (Hornsby)

и другие авторы обращали внимание на интуитивно очевидную истинность высказывания:

(3) Деятель привел в движение свою руку посредством попытки выполнить это движение,

и они

обращаются к тезису Дэвидсона-Энском, чтобы утверждать, что акт движения руки = акт попытки совершения этого движения.

Согласно данной точке зрения, акт попытки (который является актом движения) каузально обусловливает движение руки тем

же путем, каким акт движения руки вызывает свечение в лампочке. И начало

свечения, и наблюдаемое движение руки являются просто каузальными следствиями

действия самого по себе: акта попытки привести в движение руку. Далее, в свете

видимой непосредственности и прочного авторитета первого лица в суждениях

деятелей о том, что они пытались сделать определенную вещь, оказывается, что

акты попыток являются по существу психическими актами. Таким образом, особый

тип психических актов является каузальным источником телесного поведения, что

обосновывает разнообразные физические переописания этого акта.

Таким образом, особый

тип психических актов является каузальным источником телесного поведения, что

обосновывает разнообразные физические переописания этого акта.

И тем не менее ничто из этого не кажется обязательным. Спорно, что

(4) Деятель пытался включить свет

означает просто, по крайней мере, в первом приближении, что

(4’) Деятель сделал нечто, что было направлено на включение света.

Более

того, если (4) и (4’) истинны, тогда то, что деятель совершил для включения

света, окажется чем-то иным, каузально предшествующим действию — акту щелчка по

выключателю, например. Если это верно в отношении простых действий (движения

руки, например) так же, как и в отношении сложных, инструментальных действий,

тогда попытка совершить движение собственной рукой может быть не более чем

осуществлением чего-то, направленного на приведение в движение руки. В данном

случае нечто, что было сделано, могло состоять в сокращении мышц деятеля. Или, например,

если мы обратимся к классическому случаю человека, чья рука парализована, но он

не знает об этом, то в данном случае (а возможно, и во всех случаях) попытка будет

не более чем активацией определенных нейронных систем в головном мозге.

Конечно, большая часть деятелей не отдает себе отчета в том, что именно они запускают соответствующую нейронную

активность, но им известно о том, что они делают нечто, что, как

предполагается, приведет в движение руку. В действительности тем, что они

осознают как причины движения руки, может оказаться нейронная активность в

головном мозге. С этой точки зрения, «попытка совершить F»

не называет естественный ментальный акт, который обычно запускает

последовательность соответствующих физических ответных реакций. Скорее это выражение

дает нам способ описания действий с точки зрения цели, направленной на

определенное поведение, не обязывая нас учитывать, была ли достигнута цель или

нет.

Или, например,

если мы обратимся к классическому случаю человека, чья рука парализована, но он

не знает об этом, то в данном случае (а возможно, и во всех случаях) попытка будет

не более чем активацией определенных нейронных систем в головном мозге.

Конечно, большая часть деятелей не отдает себе отчета в том, что именно они запускают соответствующую нейронную

активность, но им известно о том, что они делают нечто, что, как

предполагается, приведет в движение руку. В действительности тем, что они

осознают как причины движения руки, может оказаться нейронная активность в

головном мозге. С этой точки зрения, «попытка совершить F»

не называет естественный ментальный акт, который обычно запускает

последовательность соответствующих физических ответных реакций. Скорее это выражение

дает нам способ описания действий с точки зрения цели, направленной на

определенное поведение, не обязывая нас учитывать, была ли достигнута цель или

нет. Также мы не обязаны принимать в расчет:

Также мы не обязаны принимать в расчет:

i. внутренний характер поведения, нацеленного на исполнение F,

ii. было ли осуществлено действие или несколько действий в ходе попытки и

iii. были ли какие-либо дальнейшие телесные явления, связанные с попыткой, сами по себе дополнительными физическими действиями (см. [Cleveland 1997]).

В

отличие от этого, хорошо известно учение, согласно которому деятелю в первую

очередь, чтобы вызвать движение своей руки, нужно сформировать отдельное

психическое явление, сущностная природа которого и содержание непосредственно

доступны интроспективно. Деятель желает,

чтобы его рука пришла в движение, или он имеет волевой акт, согласно которому его рука должна двинуться, и именно

желание или волевой акт нацелены на то, чтобы вызвать движение его руки. Точно

так же, как попытка включить свет может конституироваться щелчком по

выключателю, в стандартных случаях попытка пошевелить рукой конституируется желанием

деятеля, чтобы его рука пришла в движение. Согласно традиционному «учению о

воле», желания, воления, обычные попытки, как это удачно сформулировал Брайан

О’Шоннеси (O’Shaughnessy), являются «примитивными элементами

сознания животного» [1]. Они являются элементами

сознания, в которых деятель играет активную роль, и представляют собой эпизоды,

которые, как правило, обладают силой, производящей телесные движения, которые

они представляют. Тем не менее одно дело соглашаться с тем, что в попытке

привести в движение свое тело присутствует «внутренняя» активность, которая,

как считается, инициирует намеченное ранее телесное движение. Совсем другое

дело утверждать, что действия по инициированию имеют определенные психические

атрибуты, которые в учении о воле, как правило, приписываются актам воли.

Согласно традиционному «учению о

воле», желания, воления, обычные попытки, как это удачно сформулировал Брайан

О’Шоннеси (O’Shaughnessy), являются «примитивными элементами

сознания животного» [1]. Они являются элементами

сознания, в которых деятель играет активную роль, и представляют собой эпизоды,

которые, как правило, обладают силой, производящей телесные движения, которые

они представляют. Тем не менее одно дело соглашаться с тем, что в попытке

привести в движение свое тело присутствует «внутренняя» активность, которая,

как считается, инициирует намеченное ранее телесное движение. Совсем другое

дело утверждать, что действия по инициированию имеют определенные психические

атрибуты, которые в учении о воле, как правило, приписываются актам воли.

Далее

возникает вопрос, одно ли действие,

телесное или какое-либо другое, выполняется в составе причинной цепочки,

начинающейся с попытки движения и заканчивающейся движением выбранного типа. Одна возможность, отсылающая к тому, что сказано выше, заключается в том, что

имеется целая каузальная цепочка действий,

что предполагается уже при исполнении самого простого физического акта движения

части тела. Если, к примеру, «действие» представляет собой целенаправленное

поведение, тогда как инициирующая его нейронная активность, как сокращение

мышц, к которому она приводит, так и наблюдаемое движение руки — все это может быть отдельными

действиями, где каждый член этой цепочки обусловливает появление каждого

последующего члена, и все эти действия обусловливают итоговый щелчок по

выключателю далее по ходу причинной цепочки. Согласно данному подходу, может не

существовать конкретного акта нажатия

на выключатель или включения света, потому что каждое звено причинной цепи

теперь представляет собой акт, вызывающий щелчок выключателя и (посредством

этого) включение света (см. [Wilson

1989]). Тем не менее все еще остается единичное наблюдаемое действие, посредством которого осуществляется щелчок по

выключателю, включение света и отпугивание грабителя, то есть наблюдаемое движение

руки деятеля.

Одна возможность, отсылающая к тому, что сказано выше, заключается в том, что

имеется целая каузальная цепочка действий,

что предполагается уже при исполнении самого простого физического акта движения

части тела. Если, к примеру, «действие» представляет собой целенаправленное

поведение, тогда как инициирующая его нейронная активность, как сокращение

мышц, к которому она приводит, так и наблюдаемое движение руки — все это может быть отдельными

действиями, где каждый член этой цепочки обусловливает появление каждого

последующего члена, и все эти действия обусловливают итоговый щелчок по

выключателю далее по ходу причинной цепочки. Согласно данному подходу, может не

существовать конкретного акта нажатия

на выключатель или включения света, потому что каждое звено причинной цепи

теперь представляет собой акт, вызывающий щелчок выключателя и (посредством

этого) включение света (см. [Wilson

1989]). Тем не менее все еще остается единичное наблюдаемое действие, посредством которого осуществляется щелчок по

выключателю, включение света и отпугивание грабителя, то есть наблюдаемое движение

руки деятеля. В этом смысле данное предположение поддерживает измененную версию

тезиса Дэвидсона/Энском.

В этом смысле данное предположение поддерживает измененную версию

тезиса Дэвидсона/Энском.

Однако во всей этой дискуссии игнорируется основная метафизическая загадка. В двух предшествующих абзацах предполагалось, что нейронная активность, мышечные сокращения, наблюдаемые движения руки могут рассматриваться в качестве действий, тогда как щелканье выключателем, зажигание света и отпугивание грабителя представлялись просто событиями, внешними по отношению к деятелю, простыми следствиями наблюдаемого действия деятеля. Как мы видели, отсутствует согласие по поводу того, где сущностная деятельность начинается и заканчивается: в теле деятеля или где-то вне его. Меньше разногласий существует в отношении того, что следствия телесных действий за пределами тела, как щелчок выключателем, освещение комнаты и так далее, сами по себе не являются целенаправленными действиями. И все же что поможет нам дать осмысленное объяснение любому набору различий между действием и не действием в ходе прослеживания соответствующих сложных причинных цепочек, идущих от изначальной сознательной или мозговой активности через движения тела к событиям, происходящим в окружающей среде деятеля?

Вероятно,

хочется сказать, что, как предполагалось выше, деятель обладает в определенном

смысле прямым (моторным) контролем над целенаправленным поведением его

собственного тела. Благодаря этой фундаментальной биологической способности его

телесная активность — и внутренняя, и внешняя — контролируется им и

направляется на достижение соответствующих целей. Внутренняя физическая

активность служит причиной (и направлена на то, чтобы служить причиной)

возникновения наблюдаемых движений руки, а эти движения, в свою очередь,

выступают причиной (и направлены на то, чтобы служить причиной) щелчка по

выключателю, включения света и освещения комнаты. Подчеркивая соображения

подобного рода, можно прийти к утверждению, что они оправдывают ограничение

действий событиями, происходящими в теле деятеля или на его поверхности. И тем

не менее остается упрямый факт: деятель также обладает определенным «контролем»

над тем, что происходит с выключателем, лампочкой и даже с состоянием сознания

грабителя. Целью деятеля является нажатие на выключатель, чтобы включить свет,

целью последнего является сделать помещение видимым и так далее.

Благодаря этой фундаментальной биологической способности его

телесная активность — и внутренняя, и внешняя — контролируется им и

направляется на достижение соответствующих целей. Внутренняя физическая

активность служит причиной (и направлена на то, чтобы служить причиной)

возникновения наблюдаемых движений руки, а эти движения, в свою очередь,

выступают причиной (и направлены на то, чтобы служить причиной) щелчка по

выключателю, включения света и освещения комнаты. Подчеркивая соображения

подобного рода, можно прийти к утверждению, что они оправдывают ограничение

действий событиями, происходящими в теле деятеля или на его поверхности. И тем

не менее остается упрямый факт: деятель также обладает определенным «контролем»

над тем, что происходит с выключателем, лампочкой и даже с состоянием сознания

грабителя. Целью деятеля является нажатие на выключатель, чтобы включить свет,

целью последнего является сделать помещение видимым и так далее. Следовательно,

основой для различения между минимальной деятельностью и недеятельностными

последствиями в рамках расширенных причинных цепочек должна быть особая черта поведения

личности: предполагаемая «непосредственность» моторного контроля,

непосредственность или относительная несомненность ожиданий деятеля касательно

действий в соотношении с их результатами или факты, предполагающие особый

статус живого тела деятеля. Ранее в этом разделе обращалось внимание на

серьезную трудность в понимании того, каким образом эти пути объяснения могут

обеспечить рациональную основу для необходимого метафизического различия(-ий).

Следовательно,

основой для различения между минимальной деятельностью и недеятельностными

последствиями в рамках расширенных причинных цепочек должна быть особая черта поведения

личности: предполагаемая «непосредственность» моторного контроля,

непосредственность или относительная несомненность ожиданий деятеля касательно

действий в соотношении с их результатами или факты, предполагающие особый

статус живого тела деятеля. Ранее в этом разделе обращалось внимание на

серьезную трудность в понимании того, каким образом эти пути объяснения могут

обеспечить рациональную основу для необходимого метафизического различия(-ий).

Энском начинает свою монографию «Намерение», отмечая, что понятие «намерение» встречается в следующих конструкциях:

(5) Деятель намеревается сделать G;

(6) Деятель совершил G намеренно; и

(7) Деятель совершил F c намерением cделать G.

Можно еще добавить:

(7’)

В ходе выполнения F (посредством выполнения F),

деятель намеревался совершить G.

Несмотря на то, что (7) и (7’) тесно связаны, речь в них идет не об одном и том же. К примеру, хотя может быть истинным, что

(8) Вероника убирала тогда кухню с намерением накормить своего фламинго после,

в обычных обстоятельствах не будет истинным то, что

(8’) Своей уборкой кухни Вероника намеревалась накормить после своего фламинго.

Несмотря на существующие между ними различия, будем считать, что примеры (7) и (7’) приписывают намерения действию [2]. В этих пропозициональных формах представлены знакомые лаконичные способы объяснения действия. Уточнение намерения, с которым деятель действовал или намерения, которое было у деятеля в ходе выполнения действия, дает объяснение общего типа тому, почему деятель действовал именно таким образом. Данное наблюдение будет проанализировано в разделе 3.

Утверждения

типа (5) приписывают намерение,

относящееся к будущему, хотя в виде исключения они включают в себя

атрибуции намерений, относящихся к

настоящему, то есть намерение деятеля заниматься G

сейчас. Утверждения формы (6), атрибуции намеренного действия, тесно связаны с

соответствующими случаями (7). По крайней мере, в первом приближении возможно,

что (6) истинно только в том случае, если

Утверждения формы (6), атрибуции намеренного действия, тесно связаны с

соответствующими случаями (7). По крайней мере, в первом приближении возможно,

что (6) истинно только в том случае, если

(6’) Деятель сделал G с намерением делать G.

Тем не менее некоторые авторы задавались вопросом о

том, отражает ли эта простая эквивалентность особое устройство того, что значит

совершать G намеренно [3]. Возьмем адаптированный пример из Дэвидсона [Davidson 1980, essay 4].

Предположим, что Бэтти убила Джагхеда и сделала это с соответствующим

намерением. И тем не менее предположим, что ее намерение реализовалось только

благодаря совершенно неожиданному случаю. Пуля, которой она стреляла, пролетела

далеко от Джагхеда, но задела ветки дерева над его головой и высвободила рой

шершней, напавших на него и зажаливших его до смерти. В данном случае как

минимум сомнительно, что таким образом Бэтти убила Джагхеда намеренно. (В такой же мере сомнительно

и то, что Бэтти убила его ненамеренно).

Или предположим, что Регги выиграл в лотерею, и, имея странные иллюзии о том,

что у него есть способность определять, какой билет будет выигрышным, он

начинает игру и выигрывает ее, намереваясь ее выиграть [Mele 1997]. Из

первого примера следует, что к (6’) должно быть добавлено условие, в котором бы

говорилось, что деятель преуспел в исполнении G именно тем

путем, который соответствует плану, который у него был в отношении G, когда он начинал действовать. Из второго примера следует, что успешное

осуществление G деятелем должно являться

результатом искусного владения соответствующими навыками, а не должно быть слишком

зависимо от чистой случайности, неважно, предвиделась ли удача или нет.

Различные другие примеры наталкивали на дополнительные поправки и изменения (см.

[Harman 1976]).

(В такой же мере сомнительно

и то, что Бэтти убила его ненамеренно).

Или предположим, что Регги выиграл в лотерею, и, имея странные иллюзии о том,

что у него есть способность определять, какой билет будет выигрышным, он

начинает игру и выигрывает ее, намереваясь ее выиграть [Mele 1997]. Из

первого примера следует, что к (6’) должно быть добавлено условие, в котором бы

говорилось, что деятель преуспел в исполнении G именно тем

путем, который соответствует плану, который у него был в отношении G, когда он начинал действовать. Из второго примера следует, что успешное

осуществление G деятелем должно являться

результатом искусного владения соответствующими навыками, а не должно быть слишком

зависимо от чистой случайности, неважно, предвиделась ли удача или нет.

Различные другие примеры наталкивали на дополнительные поправки и изменения (см.

[Harman 1976]).

Существуют

более фундаментальные вопросы, касающиеся намерений в действиях и их связи с

намерениями, относящимися к настоящему и ближайшему будущему. В книге

«Действия, мотивы и причины» Дэвидсон, как кажется, предполагает, что

приписывание намерения действию сводится к следующему:

В книге

«Действия, мотивы и причины» Дэвидсон, как кажется, предполагает, что

приписывание намерения действию сводится к следующему:

(7*) Деятель выполнил F, и в тот момент у него была склонность осуществить G, он также полагал, что посредством F он способствует или может способствовать осуществлению G, данная склонность вместе с представлением о средствах и цели послужили причиной F, и вместе они «правильным образом» послужили причиной его совершения.

(В часто

цитируемой фразе Дэвидсона склонность и связанное с ней представление о

средствах и цели составляют основной

мотив деятеля к выполнению F). В данном подходе к «намеренному

действию», судя по его строению, отсутствует упоминание об отдельном состоянии

обладания намерением. Дэвидсон во время написания этой ранней работы, судя по

всему, тяготел к редукции намерений, включая намерения, связанные с будущим, к склонностям,

соотнесенным убеждениям и другим потенциальным ментальным причинам действия. В

любом случае этот подход Дэвидсона явным образом противоречил концепции Энском,

изложенной в «Намерении». Она подчеркивала тот факт, что конструкции типа (7) и

(7’) поддерживают объяснения, строящиеся на основе здравого смысла, того,

почему деятель совершил F, и она настаивала на том, что

рассматриваемые объяснения не указывают на мотивы деятеля как на причины

действия. Таким образом, она имплицитно отрицает (7*), причинный анализ

«действия с определенным намерением», который явным образом предлагал Дэвидсон.

С другой стороны, из ее рассмотрения совсем неясно, каким образом на основе

намерений можно дать альтернативное объяснение действию.

В

любом случае этот подход Дэвидсона явным образом противоречил концепции Энском,

изложенной в «Намерении». Она подчеркивала тот факт, что конструкции типа (7) и

(7’) поддерживают объяснения, строящиеся на основе здравого смысла, того,

почему деятель совершил F, и она настаивала на том, что

рассматриваемые объяснения не указывают на мотивы деятеля как на причины

действия. Таким образом, она имплицитно отрицает (7*), причинный анализ

«действия с определенным намерением», который явным образом предлагал Дэвидсон.

С другой стороны, из ее рассмотрения совсем неясно, каким образом на основе

намерений можно дать альтернативное объяснение действию.

Причинный

анализ Дэвидсона был несколько модифицирован им в более поздней статье «В

состоянии намерения» [Davidson 1980,

essay 5]. Ко

времени написания этого эссе он отказался от представления, что не существует

базового состояния обладания намерением. Теперь намерения рассматриваются в

качестве нередуцируемых, и категория намерения отличается от более общей и богатой

категории, включающей в себя различные склонности. В частности, он

отождествляет намерения, обращенные в будущее, с наиболее общими суждениями

(оценками) деятеля, касающимися того, что ему следует делать. Хотя существует

некоторая неясность в отношении этих особенных практических «наиболее общих»

суждений, они играют важную роль в общей теории действия Дэвидсона, в частности

в его выдающейся концепции слабости воли [Davidson 1980, essay 2]. Несмотря на изменение

представлений о намерениях, Дэвидсон тем не менее не отказывается от основных

направлений своего причинного анализа намерений в действии — того, что значит

действовать с определенным намерением. В измененной версии

В частности, он

отождествляет намерения, обращенные в будущее, с наиболее общими суждениями

(оценками) деятеля, касающимися того, что ему следует делать. Хотя существует

некоторая неясность в отношении этих особенных практических «наиболее общих»

суждений, они играют важную роль в общей теории действия Дэвидсона, в частности

в его выдающейся концепции слабости воли [Davidson 1980, essay 2]. Несмотря на изменение

представлений о намерениях, Дэвидсон тем не менее не отказывается от основных

направлений своего причинного анализа намерений в действии — того, что значит

действовать с определенным намерением. В измененной версии

(7**) Основная причина совершения G для деятеля должна правильным образом обусловить планирование действия G, и его планирование должно, в свою очередь, опять же правильным образом обусловить совершение конкретного действия F деятеля [4].

Добавленные,

хоть и неопределенные, условия, которые предполагают обусловливание «правильным

образом», должны работать с известными контрпримерами, которые касаются

девиантных причинных цепочек, возникающих либо в ходе практического рассуждения

деятеля, либо при реализации его намерений. Приведем один известный пример

такого типа. Официант хочет испугать своего начальника, опрокинув несколько

стаканов рядом с ними, но неизбежная перспектива растревожить его

раздражительного работодателя настолько пугает его, что он невольно налетает на

шкаф и роняет стаканы. Несмотря на каузальную роль намерения официанта опрокинуть

стаканы, он делает это ненамеренно. В этом примере, в котором девиантная

причинность возникает как элемент физического поведения самого по себе, мы

сталкиваемся с тем, что называется «первичная причинная девиация». Когда

девиантная причинность возникает на переходе от поведения к его предполагаемым дальнейшим

результатам — как в рассмотренном выше примере с Бэтти и Джагхедом — девиация

называется «вторичной». Существовало немало попыток со стороны сторонников

причинного анализа намерения в действии («каузалистов», в терминах фон Вригта [von Wright 1971]) выяснить, какими могут быть

«правильные типы» причинности, однако в оценке их успешности нет согласия (см.

Приведем один известный пример

такого типа. Официант хочет испугать своего начальника, опрокинув несколько

стаканов рядом с ними, но неизбежная перспектива растревожить его

раздражительного работодателя настолько пугает его, что он невольно налетает на

шкаф и роняет стаканы. Несмотря на каузальную роль намерения официанта опрокинуть

стаканы, он делает это ненамеренно. В этом примере, в котором девиантная

причинность возникает как элемент физического поведения самого по себе, мы

сталкиваемся с тем, что называется «первичная причинная девиация». Когда

девиантная причинность возникает на переходе от поведения к его предполагаемым дальнейшим

результатам — как в рассмотренном выше примере с Бэтти и Джагхедом — девиация

называется «вторичной». Существовало немало попыток со стороны сторонников

причинного анализа намерения в действии («каузалистов», в терминах фон Вригта [von Wright 1971]) выяснить, какими могут быть

«правильные типы» причинности, однако в оценке их успешности нет согласия (см. [Bishop 1989; Mele 1997]). Другие каузалисты, включая

самого Дэвидсона, утверждали, что кабинетный анализ данного вопроса невозможен

или не требуется. Тем не менее большинство каузалистов согласны с поздней

точкой зрения Дэвидсона, согласно которой понятие «обращенное к настоящему

намерение» необходимо для любой внушающей доверие причинной концепции намерения

в действии и намеренного действия. Именно обращенное к настоящему намерение

должно причинным образом направлять деятельность деятеля (см. также [Searle 1983]).

[Bishop 1989; Mele 1997]). Другие каузалисты, включая

самого Дэвидсона, утверждали, что кабинетный анализ данного вопроса невозможен

или не требуется. Тем не менее большинство каузалистов согласны с поздней

точкой зрения Дэвидсона, согласно которой понятие «обращенное к настоящему

намерение» необходимо для любой внушающей доверие причинной концепции намерения

в действии и намеренного действия. Именно обращенное к настоящему намерение

должно причинным образом направлять деятельность деятеля (см. также [Searle 1983]).

Упрощенная

версия данного подхода определяется тем, что Майкл Братман (Bratman) назвал «Простое представление».

Это утверждение, что из высказывания (6) [Деятель совершил G

намеренно] и, соответственно, высказывания (7) [Деятель совершил F

c намерением cделать G] следует,

что в момент действия деятель намеревается совершить

G. Конечно же, с точки зрения

каузалиста наиболее естественно понимать намеренное исполнение G

как такое действие, которое направляется обращенным к настоящему намерением,

содержанием которого является «Я собираюсь сделать G сейчас». Таким образом, естественный каузалистский подход предполагает Простое

представление, однако Братман [Bratman 1984,

1987] предложил хорошо известный пример, чтобы показать ложность данного

взгляда. Он описывает случай, в котором деятель хочет делать или φ, или Θ, не

имея никаких существенных предпочтений в пользу одной из альтернатив. Деятель

осведомлен, тем не менее, что в текущих обстоятельствах невозможно выполнить как φ, так и Θ, хотя при этом он может

попытаться совершить φ и попытаться совершить Θ одновременно. (Возможно, пытаясь

сделать φ, он задействует одну руку, а занимаясь Θ, — другую). Полагая, что

такая разнонаправленная стратегия в попытке достичь каждую из целей увеличивает

его шансы реализовать его действительную цель сделать либо φ, либо Θ, деятель

активно стремится к обеим подчиненным целям, пытаясь достичь одну или другую.

Данный пример может быть истолкован таким образом, что будет очевидна

рациональность субъекта, проявляющаяся в его действиях и отношениях, поскольку

он сознательно осуществляет разнонаправленную атаку своей дизъюнктивной цели

(см.

Таким образом, естественный каузалистский подход предполагает Простое

представление, однако Братман [Bratman 1984,

1987] предложил хорошо известный пример, чтобы показать ложность данного

взгляда. Он описывает случай, в котором деятель хочет делать или φ, или Θ, не

имея никаких существенных предпочтений в пользу одной из альтернатив. Деятель

осведомлен, тем не менее, что в текущих обстоятельствах невозможно выполнить как φ, так и Θ, хотя при этом он может

попытаться совершить φ и попытаться совершить Θ одновременно. (Возможно, пытаясь

сделать φ, он задействует одну руку, а занимаясь Θ, — другую). Полагая, что

такая разнонаправленная стратегия в попытке достичь каждую из целей увеличивает

его шансы реализовать его действительную цель сделать либо φ, либо Θ, деятель

активно стремится к обеим подчиненным целям, пытаясь достичь одну или другую.

Данный пример может быть истолкован таким образом, что будет очевидна

рациональность субъекта, проявляющаяся в его действиях и отношениях, поскольку

он сознательно осуществляет разнонаправленную атаку своей дизъюнктивной цели

(см. , однако, скептическую точку зрения на такое толкование в [Yaffe 2010]). Предположим, что деятель

на самом деле преуспел в совершении, скажем, φ, и это произошло благодаря

наличию у него умений и понимания, а не по счастливой случайности. Таким

образом, деятель сделал φ намеренно. Согласно Простому представлению, деятель

намеревался совершить φ. Хотя деятель также совершал нечто с намерением сделать

Θ, и если бы он преуспел в этом (без вмешательства простого везения), тогда он сделал

бы Θ намеренно. Из второго применения Простого представления к ситуации

следует, что деятель также намеревался делать Θ. И как иррационально

намереваться сделать φ, полагая в то же время, что это совершенно невозможно, так

же иррационально иметь намерение сделать φ и

намерение сделать Θ, понимая вместе с тем, что невозможно сделать эти две вещи

одновременно. Таким образом, деятеля можно критиковать за иррациональность

намерения сделать φ или Θ.

, однако, скептическую точку зрения на такое толкование в [Yaffe 2010]). Предположим, что деятель

на самом деле преуспел в совершении, скажем, φ, и это произошло благодаря

наличию у него умений и понимания, а не по счастливой случайности. Таким

образом, деятель сделал φ намеренно. Согласно Простому представлению, деятель

намеревался совершить φ. Хотя деятель также совершал нечто с намерением сделать

Θ, и если бы он преуспел в этом (без вмешательства простого везения), тогда он сделал

бы Θ намеренно. Из второго применения Простого представления к ситуации

следует, что деятель также намеревался делать Θ. И как иррационально

намереваться сделать φ, полагая в то же время, что это совершенно невозможно, так

же иррационально иметь намерение сделать φ и

намерение сделать Θ, понимая вместе с тем, что невозможно сделать эти две вещи

одновременно. Таким образом, деятеля можно критиковать за иррациональность

намерения сделать φ или Θ. Тем не менее в самом начале мы отметили, что он не

иррационален. Единственным выходом в данной ситуации будет препятствовать