Делинквентное поведение — Психологос

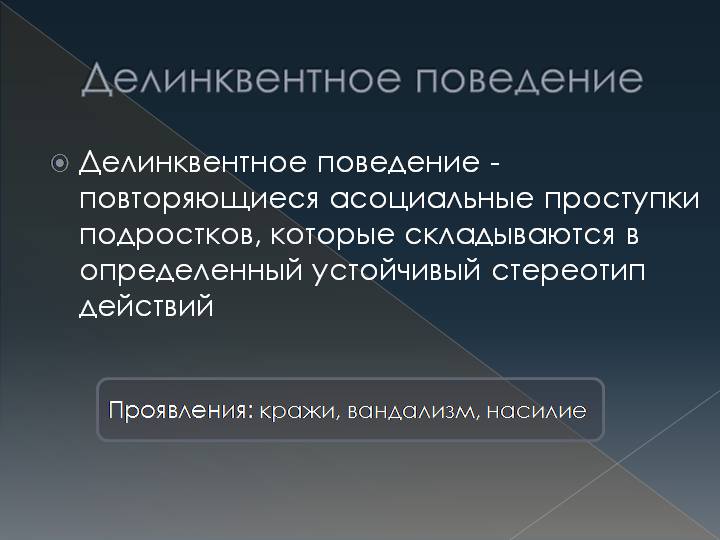

Делинквентное поведение (от лат. delictum — проступок) — асоциальное, противоправное поведение человека. Проявляется в поступках (действиях или бездействии), наносящих вред как отдельным людям, так и обществу в целом. Этим понятием оперируют представители криминологии, социологии, педагогики, социальной психологии и других отраслей знания.

Подростковая делинквентность

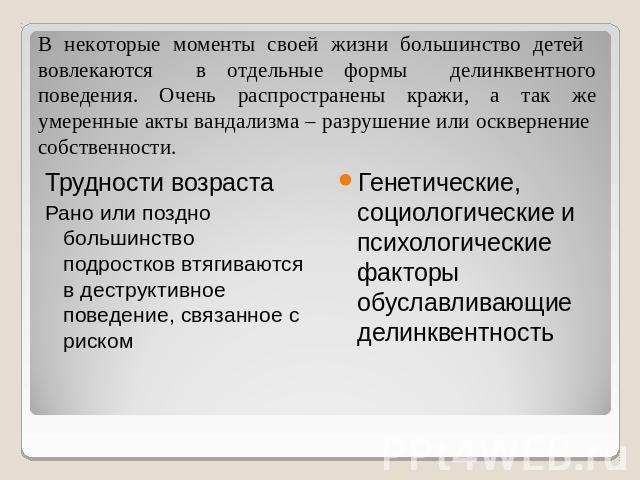

Особо пристальный интерес в научных исследованиях уделяется подростковой делинквентности. Рост числа проступков, совершаемых молодыми людьми в несовершеннолетнем возрасте, увеличение удельного веса тяжких насильственных преступлений в их составе представляют собой угрозу обществу. Изучению подлежат причины, вызывающие деликты, условия, способствующие их распространению в молодежной среде, особенности личности делинквента (правонарушителя), специфика его социализации, делинквентные субкультуры, вопросы профилактики и предупреждения правонарушений и ряд других проблем.

Причинение вреда

Причинение вреда делинквентом связано с посягательством на человека, его права и свободы, собственность, права юридических лиц, другие общественные и государственные интересы, а также установленный государством правопорядок. Различные виды делинквентного поведения подвергаются не только социальному осуждению. Они формализуются государством в нормах права посредством описания признаков, их характеризующих, и определения их в качестве правонарушений, за которые в законодательстве устанавливаются различные виды ответственности.

Совершаемые делинквентом деяния могут представлять собой гражданско-правовые деликты: причинение имущественного вреда человеку или организации, нанесение морального вреда личности, дискредитация репутации человека или юридического лица и др. Лица, их совершающие, подлежат ответственности, установленной гражданским законодательством.

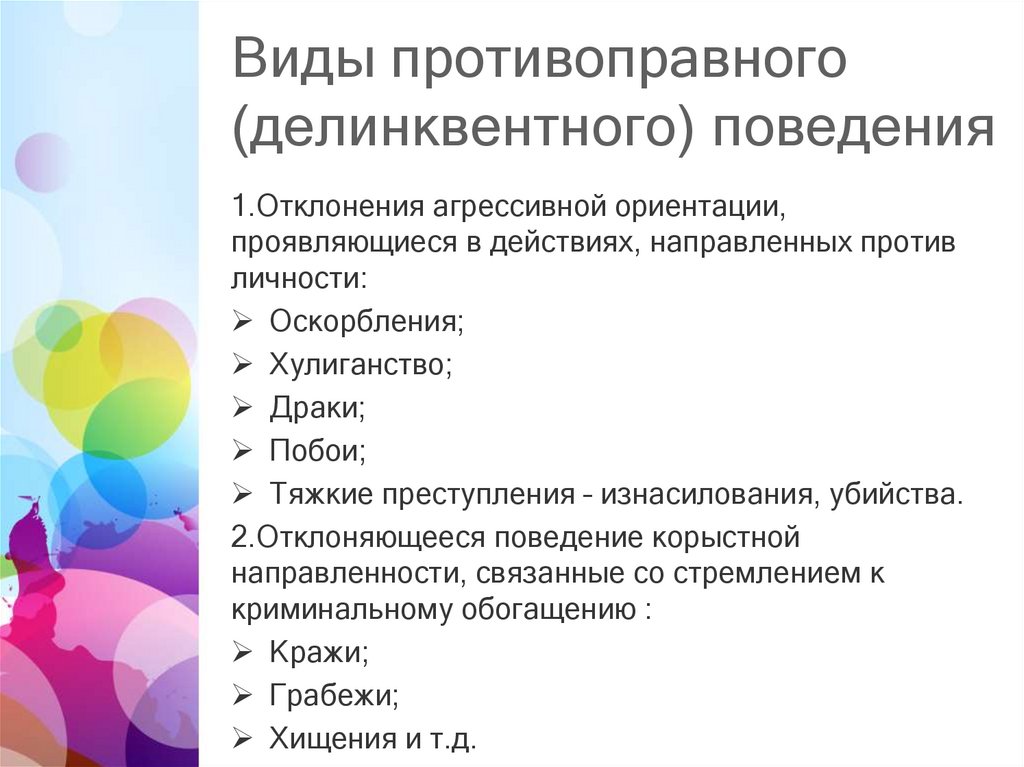

Виды делинквентного поведения

К числу делинквентных относятся административные правонарушения, выражающиеся в нарушении правил дорожного движения, мелком хулиганстве (сквернословие, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан).

Дисциплинарный проступок как вид делинквентного поведения — это противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей. Дисциплинарные проступки (прогул без уважительных причин, прогулы без уважительных причин занятий учащимися, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, распитие спиртных напитков, употребление наркотических или токсических средств на рабочем месте и в рабочее время, нарушение правил охраны труда и др.

Особую общественную опасность представляет такой вид делинквентного поведения, как преступление. Преступлениями являются только те общественно опасные деяния, которые предусмотрены уголовным законом и запрещены им под угрозой наказания. К ним относятся кражи и убийства, угоны автомобилей и вандализм (осквернение сооружений и порча имущества), терроризм и изнасилования, мошенничества и незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Эти и многие другие преступления влекут наиболее строгие меры государственного принуждения — наказание и иные меры уголовной ответственности (общественные работы, штраф, арест, лишение свободы и др.), которые применяются к лицам, достигшим возраста уголовной ответственности: 16 лет, а за некоторые преступления — 14 лет. Совершение деяний, признаваемых преступлениями, лицами, не достигшими уголовной ответственности, влечет применение мер воздействия, носящих воспитательный характер (объявление выговора или строгого выговора, помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение и др.

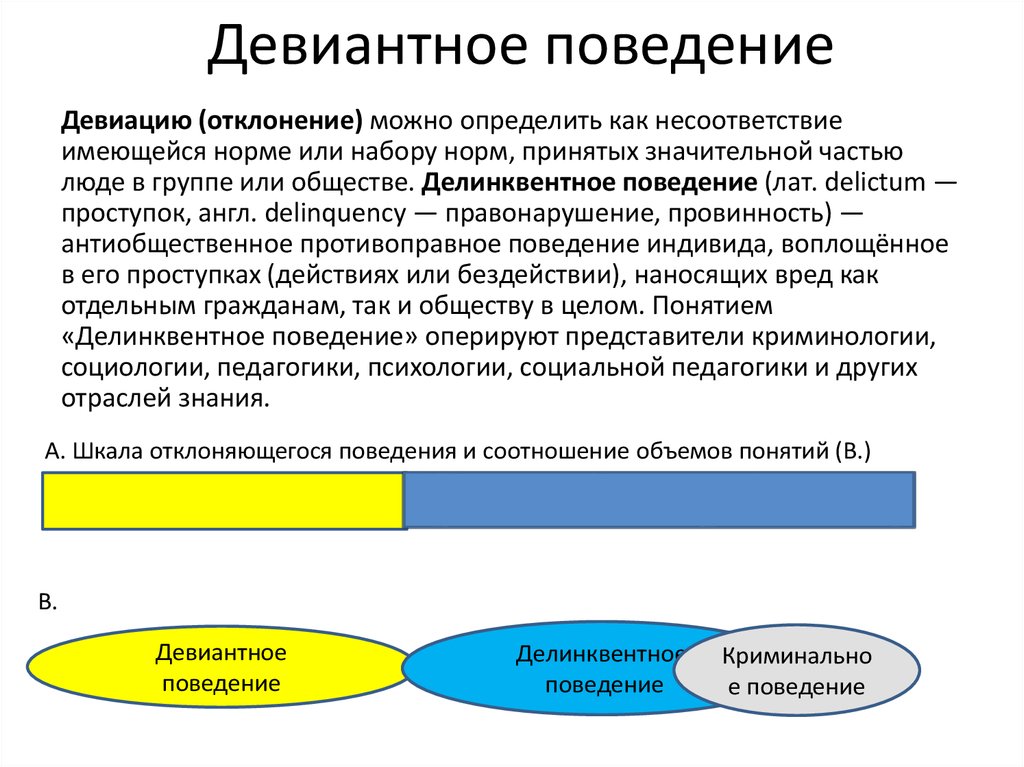

Делинквентное и девиантное поведение

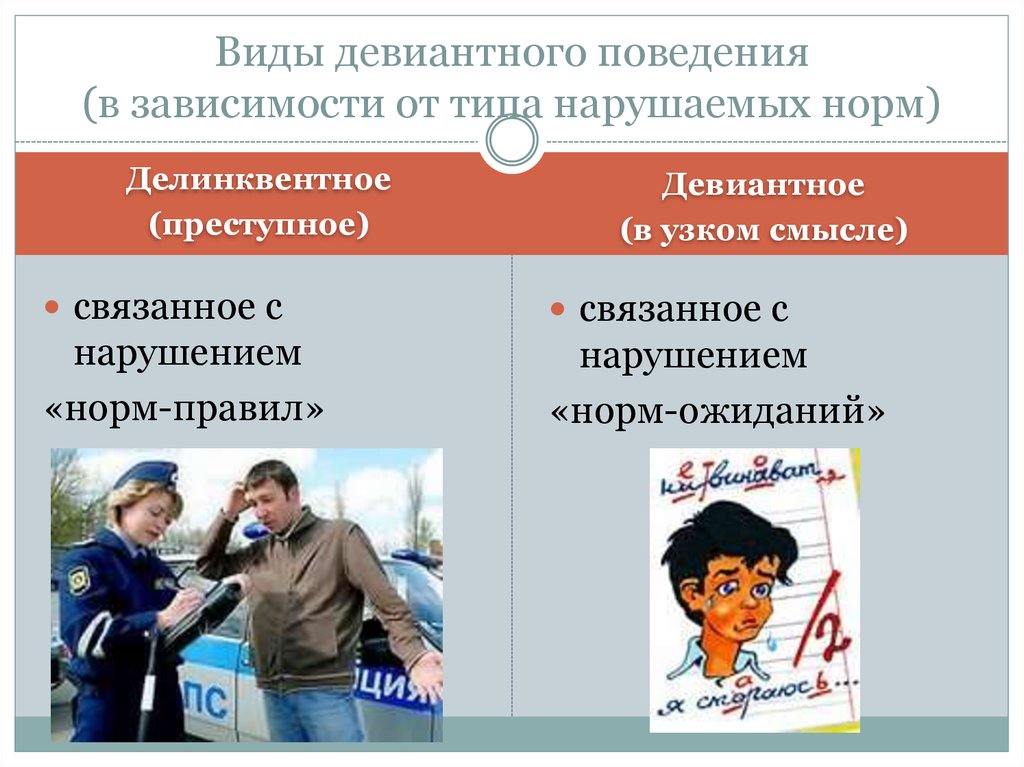

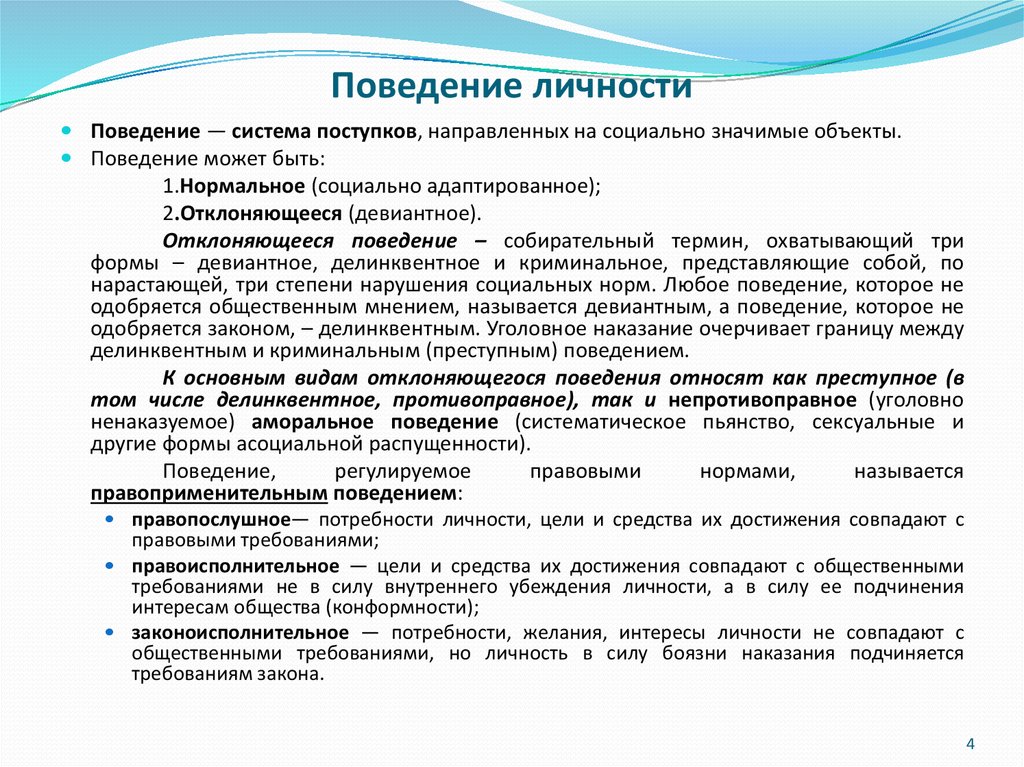

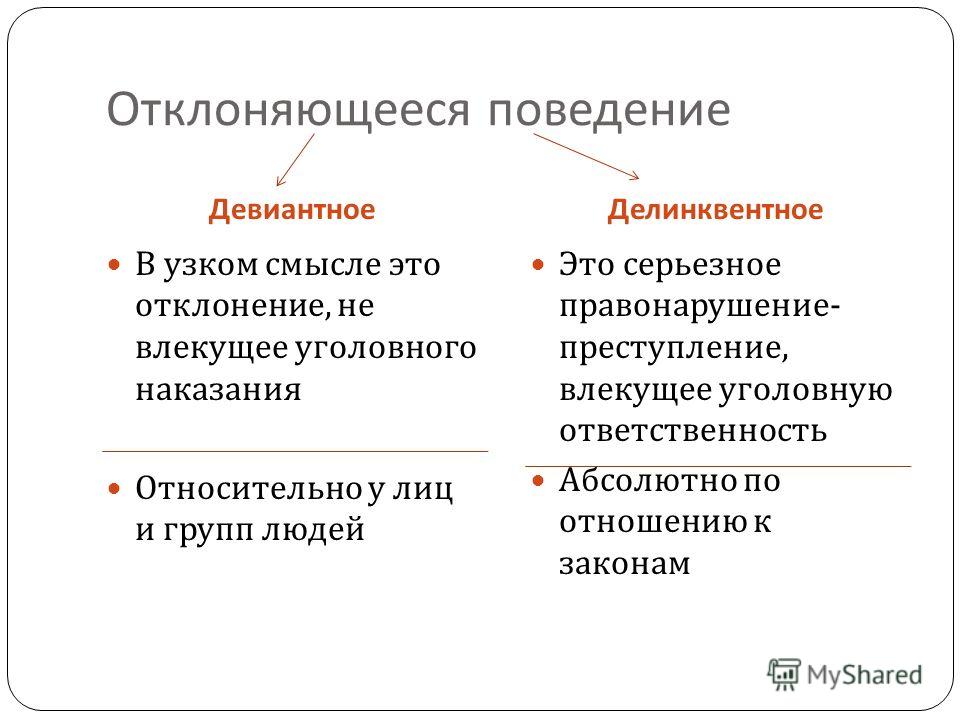

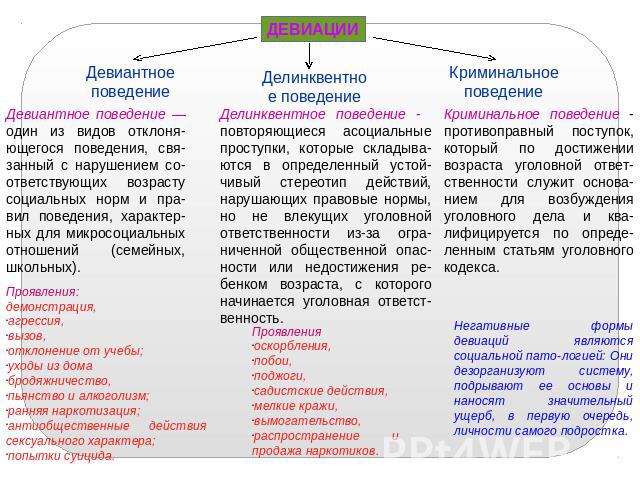

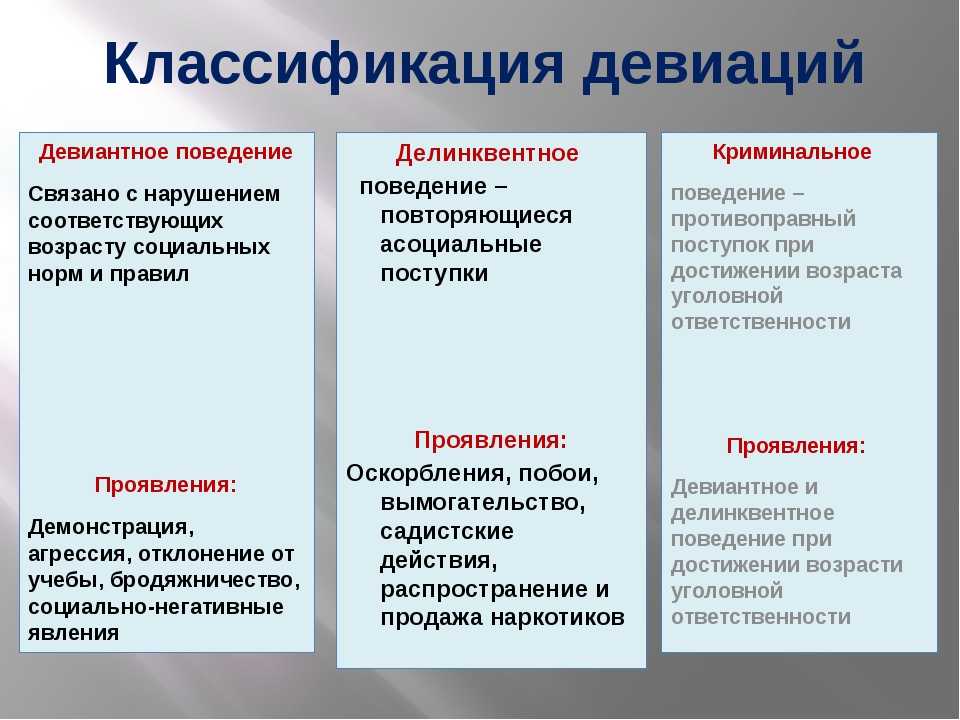

Иногда делинквентное поведение смешивается с девиантным поведением. В действительности эти понятия — не совпадающие. Они соотносятся между собой как вид и род, часть и целое. Всякое делинквентное поведение является отклоняющимся поведением, но не всякое отклоняющееся поведение можно отнести к делинквентному поведению. См. Признание отклоняющегося поведения делинквентным всегда связано с действиями государства в лице его органов, уполномоченных на принятие правовых норм, закрепляющих в законодательстве то или иное деяние в качестве правонарушения. Перевод государством делинквентного поведения в категорию деяний, не являющихся правонарушениями, приводит к переходу их в разряд либо отклоняющегося, либо социально нейтрального, либо даже социально одобряемого поведения. Например, скармливание скоту и птице скупленных в магазинах печеного хлеба, муки, крупы и других пищевых продуктов до марта 1994 в зависимости от обстоятельств признавалось в Беларуси административным правонарушением или преступлением, а затем перешло в разряд морально, порицаемого, отклоняющегося, либо социально-нейтрального поведения.

что такое в психологии, примеры, признаки и формы, отличие от девиантного поведения

Человек – это в первую очередь социальное существо: он не может строить свою жизнь, не взаимодействуя с другими членами общества, следовательно, он подчиняется общепринятым правилам и нормам, установленным в определенной общественной группе. Следование поведенческим нормам, характерным для общества, в котором человек живет, лежит в основе его социализации.

Навыки, необходимые для активного и полноценного взаимодействия с социумом, не являются врожденными: их человек приобретает в процессе развития. В некоторых ситуациях человек сознательно или неосознанно отказывается соблюдать установленные правила: в таком случае психологи говорят о девиантности или делинквентности его поведения. И делинквентное, и девиантное поведение считаются отклонением от поведенческих норм.

И делинквентное, и девиантное поведение считаются отклонением от поведенческих норм.

Определение девиантного и делинквентного поведения

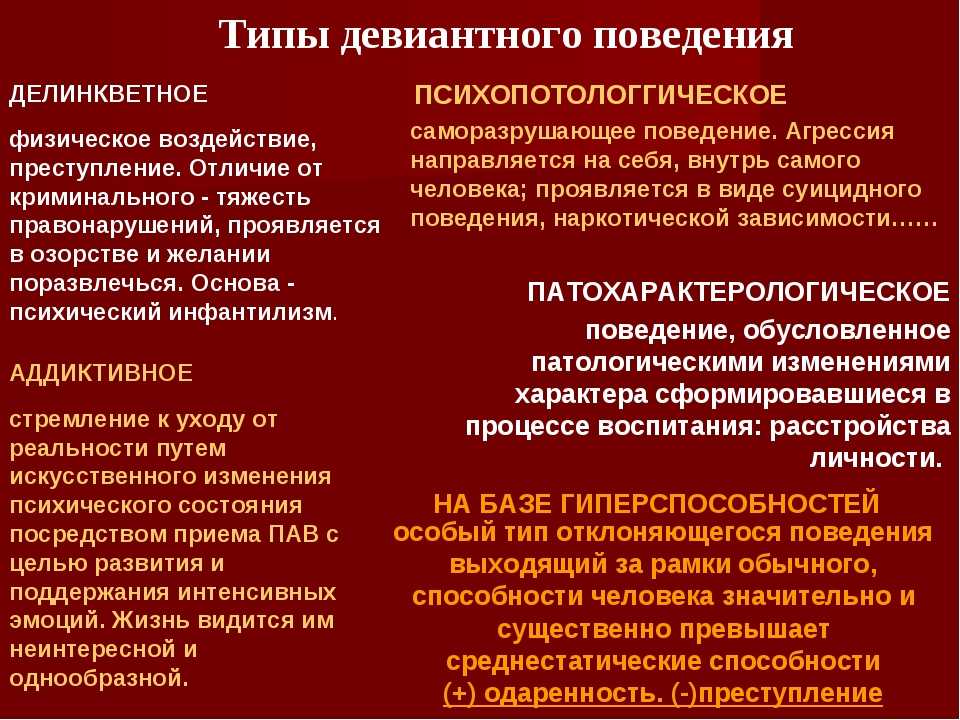

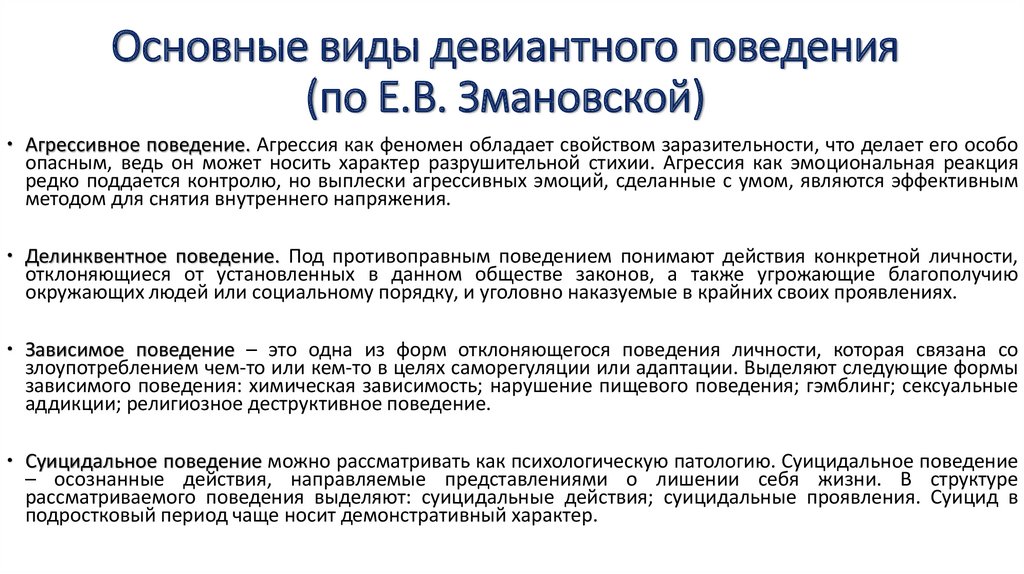

Психологи выделяют два вида нестандартных социальных поступков: девиантность и делинквентность. Люди, далекие от психологии, часто считают эти понятия тождественными, что не совсем верно.

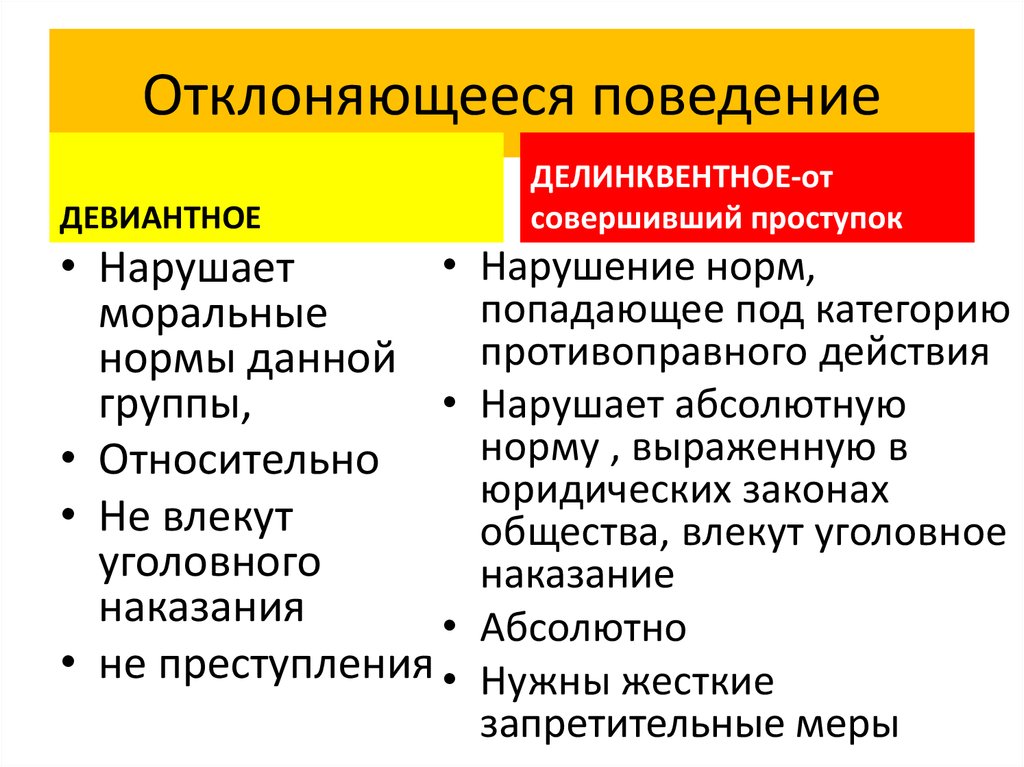

Девиантное поведение – это относительное понятие, подразумевающее под собой несоблюдение определенных общественных норм. Относительным это понятие считается по той причине, что определенные поступки могут иметь неоднозначную трактовку в разных общественных группах: то, что считается нормальным для одних людей, для других – отвратительный и неадекватный поступок.

К неформальным правилам в таком случае относят:

- национальные традиции и местные обычаи;

- хорошие манеры и этикет;

- нормы поведения в каком-либо закрытом обществе.

Термин «делинквентное поведение» происходит от латинского существительного delictum, использующегося в значении «проступок». Обычно этим термином обозначают асоциальное и противоправное поведение, нарушающее общественный порядок и угрожающее правам и свободам других граждан. Этим понятием оперируют не только психологи, но и криминалисты, юристы, социологи, педагоги.

Обычно этим термином обозначают асоциальное и противоправное поведение, нарушающее общественный порядок и угрожающее правам и свободам других граждан. Этим понятием оперируют не только психологи, но и криминалисты, юристы, социологи, педагоги.

Сходства и различия между терминами «девиантность» и «делинквентность»

Общие черты девиантности и делинквентности:

- оба термина подразумевают под собой отклонение от общепринятых социальных норм. При этом поступки людей сравниваются как с законодательно закрепленными государственными нормами, так и с неформальными поведенческими установками;

- и девиация, и делинквентность подразумевают под собой отсутствие у человека стремления найти свое место в обществе, отвечать его требованиям и соблюдать общепринятые правила.

Если говорить о различиях между этими терминами, они заключаются в следующем:

- делинквентное поведение – это поведение человека, включающее в себя абсолютно противоправные действия. Яркими примерами делинквентного поведения могут стать грабеж, убийство, любые насильственные действия, мошенничество, буллинг.

Делинквентность включает в себя в первую очередь те отклонения, которые несут за собой юридические последствия;

Делинквентность включает в себя в первую очередь те отклонения, которые несут за собой юридические последствия; - девиантность – это более широкое понятие, включающее в себя общепринятые отклонения от социально одобряемых норм.

В узком смысле девиантное поведение может включать в себя проступки, не влекущие за собой уголовную ответственность, а делинквентное поведение – то, что влечет за собой административные штрафы и уголовное наказание.

Определение понятия

Делинквентность является вариантом девиантного поведения. Данный феномен интересен тем, что четких критериев, по которым его можно было бы распознать, не существует. Это социальное явление изучают разные науки:

- Педагогика. В педагогике под делинквентным поведением понимают совокупность действий индивида. Ключевым моментом является то, что такое поведение нарушает нормальное функционирование классного или школьного коллектива, угрожает безопасности детей или сотрудников образовательного учреждения.

- Психология. В психологии делинквентное поведение – это такие действия человека, которые противоречат правовым, нравственным и этическим нормам. В основе таких действий лежит конфликт интересов отдельного человека и требований общества, государства или малой социальной группы. Психологи разрабатывают методики диагностики отклонений и методы коррекции девиаций.

- Обществознание и социология. В этих науках делинквентное поведение — это действия антиобщественного характера. Социологи анализируют причины его возникновения, соотносят их с теми или иными историческими особенностями развития общества.

- Право и криминалистика. С точки зрения юриспруденции, делинквентным поведением считают проступки (провинности), правонарушения, социально опасные деяния несовершеннолетнего гражданина. Санкции за них содержатся в нормативно-правовых документах. Это указывает на то, что делинквентное поведения является формой преступного поведения. Другими словами, делинквентность у юристов рассматривается как разновидность действий криминального характера.

Делинквентом называется человек с делинквентным поведением, а его асоциальные поступки – это деликты. Подросток, склонный к нарушению законов, достигнув 18 лет, считается преступником.

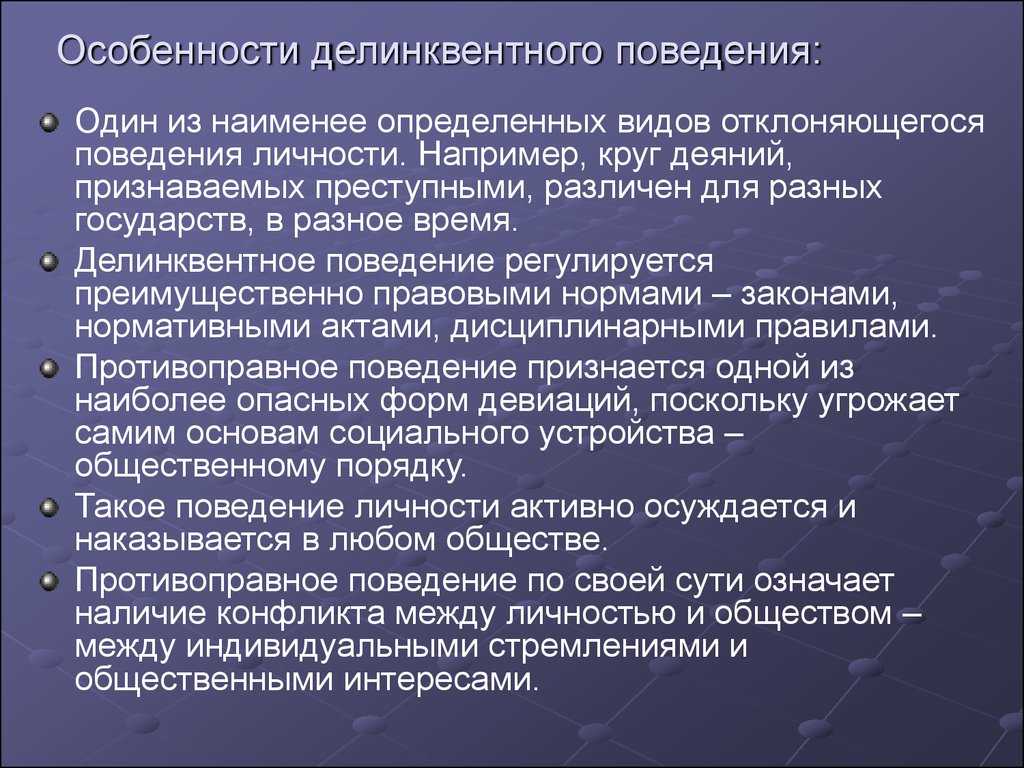

В результате комплексного изучения феномена делинквентного поведения подростков, были выявлены его отличительные особенности:

- в основе формирования такой модели жизнедеятельности лежит конфликт индивидуальных устремлений индивида и интересов общества;

- противоправные действия индивида нарушают привычный уклад общественной жизни, получают осуждение со стороны социума;

- такое поведение нарушает положения действующего законодательства;

- установить меру ответственности делинквента сложно, так как не существует однозначных критериев для классификации данной формы девиации;

- организациями, осуществляющими борьбу с делинквентным поведением, являются исправительные колонии для малолетних преступников, КДН и ПДН.

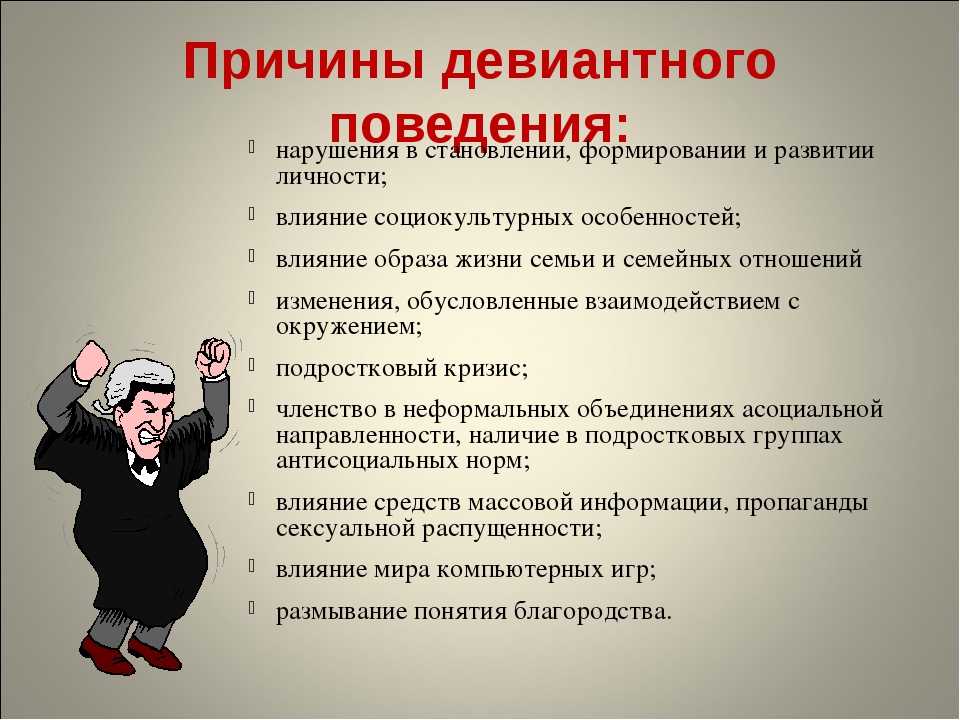

Причины делинквентного поведения

Говоря о предпосылках отклонения от поведенческих норм, нельзя выделить какую-то единую причину, вследствие которой поведение человека внезапно становится асоциальным. Обычно существует множество предпосылок такого поведения, к которым можно отнести как психоэмоциональное состояние человека, так и воздействующие на него внешние факторы.

Обычно существует множество предпосылок такого поведения, к которым можно отнести как психоэмоциональное состояние человека, так и воздействующие на него внешние факторы.

К психофизиологическим факторам возникновения делинквентного поведения можно отнести тип личности и характер, наличие различных зависимостей (алкогольная, наркотическая, игровая и другие), психических заболеваний, уровень тревожности.

Если говорить о внешних факторах воздействия на человеческую психику, то можно выделить семейные причины прогрессирования делинквентности и социально-экономические предпосылки возникновения такого состояния.

К семейным факторам относят:

- развод родителей;

- смерть близкого родственника, с которым у человека были особенно теплые отношения;

- алкоголизм или наркоманию у одного из членов семьи;

- неблагоприятную обстановку в доме: постоянные ссоры, ругань и драки;

- чрезмерную опеку со стороны родителей, стремление контролировать каждый шаг ребенка;

- физическое и моральное насилие в семье.

К социальным факторам можно отнести:

- социальное и материальное неравенство между людьми;

- конфликты на почве национальной нетерпимости;

- потерю работы, недостаток средств к существованию;

- смену социальной среды.

Виды делинквентного поведения

Аддикция. Под этим термином психологи в первую очередь подразумевают пагубные зависимости. К таким относят алкоголизм, наркотическую зависимость, различные формы сексуальной и пищевой зависимости, игроманию. Одной из форм аддикции становится принадлежность человека к какой-либо секте. В случаях аддикции наблюдается добровольное дистанцирование человека от общества, стремление к жизни в мире искаженной реальности.

Дисциплинарные нарушения. Дисциплинарные проступки включают в себя умышленное нарушение утвержденного распорядка, невыполнение трудовых и общественных обязанностей, систематические опоздания, игнорирование техники безопасности.

Административные правонарушения. К этой категории относят нарушения общественного порядка, влекущие за собой административную ответственность. К их числу можно отнести распитие спиртных напитков в общественных местах, нецензурную брань, нарушение правил дорожного движения.

К этой категории относят нарушения общественного порядка, влекущие за собой административную ответственность. К их числу можно отнести распитие спиртных напитков в общественных местах, нецензурную брань, нарушение правил дорожного движения.

Преступления. Все деяния, наказания за которые предусмотрены Уголовным кодексом государства, в котором находится человек, попадают под категорию преступлений. Преступлением считаются особо серьезные правонарушения, влекущие за собой тяжелые последствия.

Особенности делинквентного поведения у подростков

Особо часто понятие делинквентного поведения рассматривается в контексте изучения поведенческих нарушений у детей и подростков. В наши дни эта проблема не теряет своей актуальности, так как психологи и сотрудники правоохранительных органов отмечают рост числа тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними людьми.

Особенности делинквентного поведения у подростков:

- часто противоправные действия совершаются группой подростков, так как причастность к какому-то сообществу дает ощущение анонимности и безнаказанности;

- делинквентное поведение часто начинается с отрицания авторитета взрослых;

- в юном возрасте человек проявляет наиболее сильную склонность к аддикции;

- совершению правонарушений способствует нестабильность психики молодых людей, чрезмерная возбудимость и стремление идти на риск.

Различные формы делинквентного поведения в подростковой среде могут быть обусловлены корыстными и насильственными мотивами. Корыстные действия совершаются подростком для получения сиюминутной выгоды, при этом зачастую молодой человек сам не может объяснить мотивы своих поступков. Насильственные действия дают подростку мнимую возможность самоутвердиться, выделиться в какой-либо социальной группе, сделать акцент на своей значимости.

Профилактика

Обязательно нужно быть в курсе, с кем общается ребенок

Профилактические меры должны идти изнутри семьи. Родители обязаны создать благоприятный эмоциональный климат и дать ребенку понимание, что он нужен и важен. Одновременно с этим подросток должен понимать, что права вести себя, как ему заблагорассудится по отношению к другим людям, причиняя им вред, у него нет.

В периоды кризиса подростку нужно объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Родители должны отвечать на запросы детей, быть в курсе их жизни, дел и увлечений, но при этом не пытаться жестко контролировать их. Последнее может вызвать у ребенка отторжение и желание поступить с точностью до наоборот.

Последнее может вызвать у ребенка отторжение и желание поступить с точностью до наоборот.

Родители обязаны следить за тем, в какой компании общается их ребенок. В случае, если он попал под влияние плохих ребят, нужно мягко, но уверенно отвадить его от этого, занимая свободное время другими полезными и интересными подростку делами.

Просветительская работа должна вестись на уровне учебных заведений. Последним важно повышать правовую культуру и грамотность среди подрастающего поколения.

Примеры делинквентного поведения

Наиболее яркие примеры делинквентного поведения:

- жестокое обращение с животными;

- насильственные действия в семье;

- занятие проституцией;

- вандализм;

- умышленная дестабилизация ситуации в обществе в кризисные времена;

- создание фейковых новостей;

- алкоголизм, наркомания и их последствия;

- попрошайничество;

- участие в террористических группировках;

- создание и распространение порнографических материалов;

- склонение к суицидальным действиям;

- другие административные и уголовные правонарушения.

Одна из важнейших причин делинквентности – искаженное моральное сознание человека. Склонность к таким проявлениям формируется еще в совсем юном возрасте, поэтому профилактику поведенческих отклонений нужно проводить с ранних лет жизни ребенка.

Регулирование и коррекция поведения людей, склонных к проявлению делинквентности, происходят посредством установления законодательных норм. Люди, не соблюдающие традиционные поведенческие нормы, подвергаются общественному осуждению, что на ранних этапах проявления делинквентности также бывает эффективным.

Портрет человека с делинквентным поведением, примеры из литературы

Человек с данным типом поведения может быть как мужчиной, так и женщиной. Главное его отличие от остальных — замкнутость, возможна некая угрюмость. Часто бывает так, что преступник внешне красив, чем располагает к себе людей. Он умен, мнителен, может иметь детские травмы.

Нередко в классической литературе можно встретить героев, обладающих делинквентностью, которая отражается на их поступках. Так в своем произведении «Леди Макбет Мценского уезда» Лесков повествует об Екатерине, убивающей свекра, мужа, племянника, девушку, приглянувшуюся любовнику. В конце она также заканчивает жизнь самоубийством. Это наглядный пример поступков, отклоняющихся от нормы. Ни для кого не секрет, что Родион Раскольников из романа «Преступление и наказание» — еще один представитель делинквентного поведения: он убивает старуху-процентщицу и крадет у нее драгоценности.

Так в своем произведении «Леди Макбет Мценского уезда» Лесков повествует об Екатерине, убивающей свекра, мужа, племянника, девушку, приглянувшуюся любовнику. В конце она также заканчивает жизнь самоубийством. Это наглядный пример поступков, отклоняющихся от нормы. Ни для кого не секрет, что Родион Раскольников из романа «Преступление и наказание» — еще один представитель делинквентного поведения: он убивает старуху-процентщицу и крадет у нее драгоценности.

Делинквентное поведение в психологии

Что такое делинквентное поведение?

Определение 1

Делинквентное поведение — это один из видов ассоциального поведения человека, которое проявляется, в первую очередь, через совершение им различного рода проступков, наносящих ущерб как отдельным людям, так и социуму в целом.

Термин «делинквентное поведение» характеризует противоправные деяния человека, который не соблюдает принятые в том или ином обществе нормы, и при этом совершает различные асоциальные действия, нацеленные на как отдельного человека, так общество в целом. Как правило, подобные деяния напрямую связаны с нарушением общественного порядка, ущемлением прав и свобод людей, живущих в социуме, посяганием на их собственность, на права и собственность хозяйствующих единиц и экономических субъектов, в целом на интересы общества или государства.

Как правило, подобные деяния напрямую связаны с нарушением общественного порядка, ущемлением прав и свобод людей, живущих в социуме, посяганием на их собственность, на права и собственность хозяйствующих единиц и экономических субъектов, в целом на интересы общества или государства.

При делинквентном поведении зачастую наблюдается некоторая проекция на социум личных отрицательных качеств. При этом для человека, который характеризуется таким поведением, общество выглядит более несовершенным, злым и в целом плохим, чем оно есть в реальности, а представители различных правоохранительных органов (как правило, полицейские, сотрудники ГИБДД или ППС) воспринимаются им исключительно в негативном свете. .

Основные признаки и причины делинквентного поведения

Наиболее важный критерий, по которому можно отличить делинквентное поведение от девиантного, – присущее ему нарушение правовых норм, которые приняты на уровне отдельных законодательных актов и в обязательном порядке влекут собой административную, уголовную или прочие виды ответственности.

Так, например, если государственными органами власти принят какой-либо нормативный акт или законодательный документ, который предписывает лицам конкретный формат поведения в социуме, а также регламентирует ответственность за его несоблюдение, то нарушение таких норм считается проявлением делинквентного поведения и в обязательном порядке влечет за собой определенное наказание.

Действия человека, которые обусловлены, в первую очередь, его делинквентным поведением, как правило, непосредственно связаны с причинение вреда отдельным людям или обществу в целом, а также прямым нарушением принятых в социуме эстетических, моральных и правовых норм. Это может проявляться через нанесение имущественного вреда, т.е. незаконное присвоение или вовсе уничтожение объектов имущества, которые не принадлежат человеку с делинквентным поведение, нанесение морального вреда, например, причинение кому-либо физического или нравственного страдания и т.д.

Все причины делинквентного поведения можно условно разделить на две группы, а именно:

- внутренние;

- внешние.

Внутренние причины непосредственно связаны с психоэмоциональным состоянием индивида, которое находится в прямой зависимости от его типа личности, характера, темперамента (например, холерики в большей степени склонны к совершению действий импульсивного характера под влиянием эмоций), психических заболеваний, от различных пагубных привычек, которые человек приобрел в течение жизни.

Внешние причины специалисты связывают в первую очередь с социальным окружением человека, его негативным влиянием на формирование поведенческой модели, уровнем социальной напряженности в обществе.

Среди основных внешних причин, выступающих в качестве предпосылок делинквентного поведения, можно выделить следующие:

- заметное расслоение общества по уровню дохода;

- высокий уровень безработицы, дефицит финансовых ресурсов;

- общественные конфликты на почве расовых, религиозный, идейных различий и т.д.

Существующие в обществе социальные перемены выбивают у большого количества человек почву из-под ног, также лишают их ощущения устойчивости и уверенности в собственном будущем.

Так, с резким изменение социальной системы изменяется и законодательная база, таким образом, те действия, которые ранее признавались нарушением закона, принимаются за нормальное поведение, т.е. происходит отмирание старых норм поведения при отсутствии новых, что приводит к хаосу и ощущению вседозволенности. В таком случае поведение большого числа людей становится делинквентным. Именно в периоды революций, реформ, перестроек в значительной степени растет уровень преступности. В качестве примера можно привести увеличение числа случаев бандитизма в 90-е годы на территории нашей страны в период перестройки.

На современном этапе развития большое количество СМИ освещают подробности различных, даже самых страшных преступлений, в некоторой мере оправдывая их, наделяя ореолом романтики, а также описывая случая ухода от ответственности виновного лица. Недобросовестные юристы рекламируют предоставляемые ими услуги «полного списания долгов» с должников, формируя мнение о том, что можно брать и не отдавать чужое.

Употребление алкоголя и наркотических средств также можно назвать достаточно распространенной причиной возникновения делинквентного поведения. Опьяняющие и наркотические средства тормозят процессы, которые происходят в коре головного мозга человека: притупляется внимание, снижается скорость реакций, теряется контроль над собственным поведением, пропадает способность критически мыслить и оценивать свои поступки и адекватно воспринимать окружающую действительность. В подобном состоянии совершается очень много преступлений. Употребление алкоголя и наркотиков способно приводить к деградации личности, подмене высших ценностей на примитивные потребности, разрыву социальных связей, совершению преступлений.

Эссе о правонарушениях | Психология

РЕКЛАМА:

В этом эссе мы обсудим модели правонарушений. Прочитав это эссе, вы узнаете: 1. Введение в правонарушения 2. Значение правонарушений 3. Модели правонарушений 4. Факторы, влияющие на правонарушения 5. Помощь молодым правонарушителям.

Прочитав это эссе, вы узнаете: 1. Введение в правонарушения 2. Значение правонарушений 3. Модели правонарушений 4. Факторы, влияющие на правонарушения 5. Помощь молодым правонарушителям.

Содержание:

- Очерк введения в правонарушение

- Эссе о значении правонарушений

- Эссе о моделях правонарушений

- Очерк факторов, влияющих на правонарушения

- Очерк о помощи несовершеннолетнему правонарушителю

1. Очерк о введении в правонарушение:

Это ребенок, который, не находя в своем окружении пищи и возможностей для нормального роста и развития, реагирует на свою ситуацию агрессивно, что раздражает нас, взрослых. Более того, он, как правило, является подростком, который принадлежит к расе меньшинства, происходит из неполной семьи, беден и не является прихожанином или членом организации, подобной скаутам». — Генри Б. Нельсон

Десятилетний, тщедушный, худой, невинно выглядящий мальчик, одетый в лохмотья, был доставлен обеспокоенным отцом в Детскую консультативную клинику для совета, лечения или помещения в лечебное учреждение, если это возможно. «Мальчик, — сообщил отец, — был весьма умен, но не проявлял интереса к учебе. Он почти ежедневно убегал из школы и бесцельно бродил по улицам с непокрытой головой и босиком.

«Мальчик, — сообщил отец, — был весьма умен, но не проявлял интереса к учебе. Он почти ежедневно убегал из школы и бесцельно бродил по улицам с непокрытой головой и босиком.

Он проникал в дома других людей при подозрительных обстоятельствах и воровал деньги или предметы, которые мог носить в своих маленьких руках или карманах. Чаще он продавал эти предметы за мизерную сумму на базаре мелким лавочникам. На деньги, полученные от этих сделок, он покупал сладости или игрушки, которые обычно раздавал своим друзьям.

Иногда, добавил отец, он обворовывал в толпе карманы, вытаскивал деньги из своей рубашки, пальто или маминого кошелька или открывал сундук с ценными вещами. Он использовал оскорбительные выражения и бил своих братьев и сестер, когда был дома, и доставлял неприятности всеми возможными способами».

«Ребенок занимался этими гнусными действиями в течение последних трех лет. Его ругали, наказывали и нещадно били, но безрезультатно. Его пару раз задерживала полиция, но отпускали с предупреждением».

«Только недавно я узнал, — извиняющимся тоном сказал другой отец, — что мой младший сын, которому 14 лет, не посещал школу регулярно в течение последнего года. Он растранжирил гонорары, которые должен был заплатить школьным властям. Он был блестящим учеником, но в последнее время потерял всякий интерес к учебе.

Дрянные романы, сексуальные истории, любовные песни из фильмов, дешевые кинокартинки интересуют его сейчас больше всего на свете. Он часто ворует деньги; дымит, как паровоз, много играет в азартные игры и целыми днями не выходит из дома. Какой позор и унижение он принес семье! Если его когда-нибудь проверяют и критикуют за то, что он делает, он приходит в сильное возбуждение и раздражение, устраивает домашнюю сцену; плачет, воет и угрожает убить себя и членов своей семьи.

«Я знаю, что у него есть несколько парней из очень бедных семей. Он проводит большую часть своего времени в их компании, и, возможно, они его эксплуатируют. Я подозреваю, что они также соблазнили его на содомию. Когда-то он был известен как самый здоровый и опрятный в своей семье. Раньше в его глазах был блеск — блеск интеллектуального любопытства. Состояние его сейчас плачевное. Он перестал следить за собой. Его волосы всклокочены, одежда грязная, рваная и вонючая. Полиция поймала его однажды в парке, где он был с бандой мальчишек старше себя. Банда планировала натворить гадостей. Возможно, они планировали приставать к паре девушек, проходивших в этом районе».

Когда-то он был известен как самый здоровый и опрятный в своей семье. Раньше в его глазах был блеск — блеск интеллектуального любопытства. Состояние его сейчас плачевное. Он перестал следить за собой. Его волосы всклокочены, одежда грязная, рваная и вонючая. Полиция поймала его однажды в парке, где он был с бандой мальчишек старше себя. Банда планировала натворить гадостей. Возможно, они планировали приставать к паре девушек, проходивших в этом районе».

Эти и многие другие примеры детей, известных как «молодые правонарушители», «дети, виновные в таких правонарушениях, как кражи, кражи со взломом, насилие, варварство, азартные игры, преступления на сексуальной почве, карманные кражи и другое антиобщественное поведение, требующее официальных действий и судебный процесс, как в случае совершеннолетних, которые наказываются по закону, если они совершают такие преступления». Эти несовершеннолетние правонарушители, однако, составляют небольшую долю от общего числа детей-преступников, поскольку многие из них так и не были пойманы или после задержания до сих пор не предстают перед судом.

Проблема преступности несовершеннолетних, выражающаяся во всевозможных антиобщественных установках или моделях приспособления, которые отклоняются от кодекса поведения, который общество пытается навязать, или в моделях поведения, равнозначных нарушениям норм поведения на часть детей – увеличивается в течение последних двух десятилетий. Из-за своего неблагоприятного воздействия на общество она превратилась в острую социальную проблему.

Это подтверждается Сабнисом в отчете о преступности несовершеннолетних в Индии. «Вначале каждая проблема индивидуальна и затрагивает только отдельных людей. Но когда ее воздействие затрагивает значительную часть населения и угрожает системе ценностей, лелеемой сообществом в целом, системе ценностей, которая на самом деле представляет собой смесь традиций, обычаев, обычаев, верований и веры, тогда можно сказать, что эта проблема предполагает характерную конфигурацию социальной проблемы, требующей социальных действий для ее улучшения или устранения в интересах общества».

2. Эссе о значении правонарушений:

Прежде чем мы проанализируем причины этих антиобщественных реакций и правонарушений, будет уместно понять различные значения термина «правонарушения». Как указано выше, правонарушение несовершеннолетних может быть определено как социальное правонарушение, совершенное молодым человеком в возрасте до восемнадцати лет несколько раз, которое, если бы оно было совершено взрослым, считалось бы преступлением и наказывалось за него.

Это юридическое понятие правонарушения. С социокультурной точки зрения это модель приспособления, которая отклоняется от кодекса поведения, который общество пытается внедрить. Другими словами, это равносильно нарушению «норм поведения». С психологической точки зрения правонарушение — это не отдельная сущность, а скорее одна из форм эмоционального расстройства. Он построен из конфликта и предназначен для того, чтобы служить способом встречи или сокрытия проблемы. Его мотивация, как правило, бессознательна.

Правонарушитель — это, по сути, неприспособленный человек, который создает трудности для других и сам блокируется в своем здоровом развитии. Он бунтует и нападает на власть и пытается разрушить, сломать или изменить окружающую среду. Следует отметить, что он не является уникальным типом человеческого существа. Его сердце лелеет те же человеческие желания и естественные стремления, что и сердце неугомонного человека.

Он обладает такой же человечностью и готовностью реагировать на достойное обращение с другими, как и любой другой человек. Но он надевает своего рода плащ, называемый антиобщественным поведением или правонарушением, в знак протеста против метода социального обращения с ним. Он настроен враждебно и бунтует по отношению к родителям, учителям или общественным организациям, «которые не позволяют ему удовлетворить его основные человеческие побуждения и потребности». Он как бы бунтует, чтобы защитить свою целостность, и нападает на ситуацию, которая угрожает его безопасности и желанию существовать и расти.

Преступность считается формой социальной дезорганизации. Социологи, социальные работники в области защиты детей все больше осознают, что социальные условия, возникающие в процессе растущей урбанизации в нашей стране, в значительной степени повлияли на модель семьи, что привело к созданию атмосферы, благоприятной для роста эта проблема, которая является формой социальной дезорганизации.

В результате незапланированной индустриализации, за которой неизбежно следует урбанизация, молодые мужчины и женщины мигрируют в большие и малые города, освобождаясь от эмоциональной поддержки, которую они получали от своих семей и общин.

Совместная семейная система и компактная самодостаточная модель традиционной индийской деревни предлагали своего рода автоматическое сдерживание роста преступности из-за этой эмоционально окрашенной социально-экономической поддержки в прошлом; и, следовательно, по большому счету проблема не была тех пропорций и размеров в прежние дни, как теперь.

3. Эссе о характере правонарушений:

Правонарушители могут грубо разделить на две отдельные группы. Одна группа состоит из правонарушителей, которые активны, беспокойны, гиперактивны, энергичны и раскованы. У них, как правило, сильный дух приключений, и они любят бродить и искать приключений. Кажется, что они всегда «в пути».

Их поведение может быть опасным. Затем есть правонарушители, образующие вторую группу, которые обычно застенчивы, тихи, мстительны и очень эгоистичны. Им не хватает чувства стыда или вины, они не заботятся о других и не думают о них.

Большинство правонарушителей, принадлежащих к обеим группам, движимые примитивными импульсами, которые они хотят исполнить немедленно, игнорируют свои обязанности, ограничения и обязанности. У них нет стабильных целей. В их жизни настолько преобладают мимолетные желания, что у них не остается времени на дальновидное планирование.

Будет интересно отметить закономерности правонарушений, обнаруженные различными исследователями в этой области. Эти правонарушения несовершеннолетних бывают разных видов. К ним относятся преступления против собственности, в том числе кража, кража со взломом и поджог, убийство и самоубийство, азартные игры, нападение и изнасилование, содомия, безбилетный проезд, размещение камней на железнодорожных путях и бросание камней в проходящие поезда, нарушения запретов и правил нормирования, пьянство, бродяжничество, пребывание в компании воров или проституток, проживание в порочащих домах, нарушение режима надзора, преступления на сексуальной почве, торговля без лицензии, незаконный переход через территорию и т. д.

Эти правонарушения несовершеннолетних бывают разных видов. К ним относятся преступления против собственности, в том числе кража, кража со взломом и поджог, убийство и самоубийство, азартные игры, нападение и изнасилование, содомия, безбилетный проезд, размещение камней на железнодорожных путях и бросание камней в проходящие поезда, нарушения запретов и правил нормирования, пьянство, бродяжничество, пребывание в компании воров или проституток, проживание в порочащих домах, нарушение режима надзора, преступления на сексуальной почве, торговля без лицензии, незаконный переход через территорию и т. д.

Из этих преступлений наибольший процент составляют преступления против собственности. Детально расписывая эти правонарушения, можно обнаружить их большое разнообразие.

Интересной особенностью схемы является возрастная группа правонарушителей. Мы обнаружили, что наибольшее число правонарушителей приходится на возрастную группу от 14 до 16 лет, а следующую по величине группу составляют несовершеннолетние в возрасте от 11 до 13 лет. Причина в том, что дети до 10 или 11 лет или младше находят удовольствия в доме и любят проводить время дома. там больше времени, но с наступлением полового созревания, в 14 или 15 лет, они заводят больше социальных контактов и развивают более широкий круг интересов.

Причина в том, что дети до 10 или 11 лет или младше находят удовольствия в доме и любят проводить время дома. там больше времени, но с наступлением полового созревания, в 14 или 15 лет, они заводят больше социальных контактов и развивают более широкий круг интересов.

Это приводит к тому, что они чаще находятся снаружи, чем внутри дома, что в большинстве случаев не является подходящим. Опять же, в этом возрасте больше шансов на разочарование, чем в более раннем возрасте. Подрастающий подросток хотел бы, чтобы к нему относились как к взрослому, со своей индивидуальностью, новыми убеждениями и мировоззрением, но чаще всего ему отказывают во взрослом статусе и не получают должного признания.

Его стремлению к освобождению от зависимости детства препятствуют. Таким образом, фрустрированный, он становится жертвой конфликтов, как сознательных, так и эндопсихических, которые приводят к агрессии, бунту и другим антиобщественным действиям. В этом направлении также помогает растущая физическая сила и независимость.

Что можно сказать о соотношении полов в этой модели? Общей тенденцией во всем мире является то, что мальчики чаще совершают правонарушения, чем девочки. Больше девушек участвуют в преступлении, чем совершают его. Это верно как для западных стран, так и для Индии. Однако в нашей стране соотношение между мальчиками и девочками намного выше (6:1), чем в других странах: это можно объяснить с точки зрения социокультурных факторов, т.е. д., роль «девочек», большая мобильность мальчиков вне дома.

Даже процесс социализации в том виде, в каком он преобладает в наших семьях, предполагает определенную долю шалостей и непослушания мальчиков. Делинквентность среди девочек чаще является выражением личных недостатков, а не проявлением социальных или культурных императивов.

Большинство девочек не будут участвовать в правонарушениях, если они не будут эмоционально нарушены с самого начала, в то время как мальчики будут делать это под давлением культуры и окружающей среды. Несмотря на это, можно видеть, что среди девочек больше сексуальных преступников, чем среди мальчиков, точно так же, как среди мальчиков больше воров, чем среди девочек. Возможно, это можно объяснить тем, что девочки достигают половой зрелости в раннем возрасте, а биологический фактор полового влечения может частично объяснить склонность девочек к сексуальным преступлениям. Другими факторами могут быть эксплуатация девочек и экономическая бедность.

Возможно, это можно объяснить тем, что девочки достигают половой зрелости в раннем возрасте, а биологический фактор полового влечения может частично объяснить склонность девочек к сексуальным преступлениям. Другими факторами могут быть эксплуатация девочек и экономическая бедность.

Сложная картина преступности несовершеннолетних также показала положительную корреляцию между правонарушением и низким уровнем образования правонарушителей.

4. Эссе о факторах, влияющих на правонарушения:

Когда-то считалось, что правонарушители рождаются, поэтому правонарушения являются врожденными или наследственными. Например, предполагалось, что правонарушители рождаются лишенными «Нравственного чувства», что делало их абсолютно неисправимыми. Но различные исследования, проведенные в западных странах, показали, что нет никаких научных оснований полагать, что преступность передается по наследству.

Согласно другому партикуляристскому подходу преступники были умственно отсталыми. Ломброзо, например, считал, что у правонарушителя недостаточный интеллект. Эта теория была признана несостоятельной в свете широкомасштабных исследований, проведенных Хили, Бертом, Броннером и многими другими.

Ломброзо, например, считал, что у правонарушителя недостаточный интеллект. Эта теория была признана несостоятельной в свете широкомасштабных исследований, проведенных Хили, Бертом, Броннером и многими другими.

Они, с другой стороны, показали, что всех правонарушителей нельзя назвать «умственно отсталыми» и что многие обладают превосходными умственными способностями. Было обнаружено, что большинство правонарушителей попадают в диапазон среднего или чуть ниже среднего интеллекта. Таким образом, почти все исследования, проводившиеся в разных странах, отрицали наличие прямой связи между недостаточным интеллектом и преступностью.

Собранные до сих пор доказательства убеждают нас в том, что правонарушение является явлением, имеющим множественные причины. Это результат воздействия различных факторов друг на друга. Эти факторы можно классифицировать как биологические, психологические, социокультурные, личностные и другие.

(1) Биологические факторы: Биологические причины придают большое значение физиологии в изучении правонарушений. Признано, что биологические факторы, варьирующиеся от одного человека к другому, могут сами по себе в первую очередь нести ответственность за инициирование или усиление (а также торможение или ослабление) аффективных состояний и, как следствие, делинквентного поведения.

Признано, что биологические факторы, варьирующиеся от одного человека к другому, могут сами по себе в первую очередь нести ответственность за инициирование или усиление (а также торможение или ослабление) аффективных состояний и, как следствие, делинквентного поведения.

Биологические причины включают врожденный умственный дефект или дефицит; эндокринный дисбаланс, конституциональные дефекты, такие как глухота, слепота, вызывающая делинквентные субъективные реакции, органические психозы и повреждения головного мозга, приводящие к потере торможения или контроля над поведением.

(2) Личные факторы: Среди личных факторов, способствующих совершению правонарушений, можно назвать нестабильность темперамента, слабое здоровье, низкий или слишком большой рост или некоторые физические недостатки, которые могут вызывать чувство неполноценности. Это, в свою очередь, может склонить человека к большей агрессии, браваде или антиобщественному поведению в качестве компенсаторной реакции на его недостатки. «Преждевременное половое созревание может служить основанием для сексуальных преступлений, так как наблюдается отсутствие гармонии и психические расстройства из-за внезапного и раннего возбуждения сексуальных импульсов».

«Преждевременное половое созревание может служить основанием для сексуальных преступлений, так как наблюдается отсутствие гармонии и психические расстройства из-за внезапного и раннего возбуждения сексуальных импульсов».

Психологические состояния, которые кажутся важными этиологическими факторами, включают невротические реакции, модели психопатического поведения, функциональные психотические состояния и общие эмоциональные расстройства и фрустрации. Невротический правонарушитель обычно является продуктом «атмосферы чрезмерно жесткой родительской сдержанности, чрезмерной защиты и чрезмерного ограничения, часто или перфекционизма и непоследовательности».

В такой атмосфере «эго» или «я» ребенка остается слабым. Ему не хватает сил сублимировать свои импульсы в социально приемлемые каналы. Он главным образом управляется «принципом удовольствия» или мгновенными импульсами поиска удовольствия.

Слабость «Эго» подчеркнута слабостью «Супер-Эго», так как не происходит идентификации со слабыми или чрезмерно жесткими родителями. Таким образом, правонарушитель, не обнаруживающий никакой сдерживающей силы снаружи и не имеющий ее внутри себя (слабое эго), побуждается к совершению правонарушений.

Таким образом, правонарушитель, не обнаруживающий никакой сдерживающей силы снаружи и не имеющий ее внутри себя (слабое эго), побуждается к совершению правонарушений.

«Психопат-правонарушитель, как правило, испытывает недостаток в сдерживании из-за отсутствия или эффективного когерентного супер-эго». Он очень агрессивен, жесток, дерзок, эгоцентричен, подозрительн, недружелюбен, мстителен и примитивен. Он может демонстрировать полное отсутствие способности к сочувствию или уважению к другим. «Он нежеланный ребенок, нелюбимый, постоянно отвергаемый; его реакция — несдержанная враждебность и открытая агрессия. В отсутствие симпатических отношений психопат не может развить совесть или способность к теплоте».

Различные исследования показали, что функциональные психозы различных типов могут также приводить подростков и молодых людей к широкому спектру правонарушений. Среди этих функциональных психозов шизофрения как этиологический фактор весьма значительна. Шизофренический подросток или юноша склонны к социальной неприспособленности, замкнутости и неорганизованности в своей интеллектуальной, эмоциональной и волевой деятельности.

Он плохо учится в школе и очень несовершенен в личных отношениях. Поскольку ему не хватает эмоциональной стабильности или интеграции, а также пониженного самоконтроля, он может совершить ряд правонарушений. Точно так же параноидальный подросток с подозрительной и эгоцентричной личностью может быть склонен к агрессивным действиям.

Наиболее важным психологическим фактором являются эмоциональные реакции человека на переживания и ситуации дома и в школе, которые нарушают его основные потребности в личности. «Эмоциональная незащищенность, чувство неадекватности и неполноценности, эмоциональное недоедание, крайняя покорность или агрессивные реакции на жесткое доминирование — это одни из общих знаменателей не только личной неприспособленности, но и поведенческих расстройств и правонарушений. «Например, отсутствие привязанности и безопасности легко приводит к сексуальным преступлениям, воровству и неисправимому поведению у детей».

(4) Факторы окружающей среды: Среди причин окружающей среды можно назвать бедность и безработицу дома, неполноценные семейные отношения, такие как доминирование одного из родителей, неэффективность одного из родителей, конфликты между отцом и матерью, фаворитизм, провоцирующий ревность , родительская забота или пренебрежение и неприятие ребенка.

В доме могут быть условия, которые обычно характеризуют разрушенный дом, такие как смерть родителей, дезертирство, развод, или условия, характерные для порочного дома, такие как жестокость, пьянство, безнравственность, эксплуатация и азартные игры, которым предаются родители.

В последнее время становится все более очевидным, что размер семьи оказывает определенное влияние на преступность, хотя исследования не показали существенной разницы в размере домохозяйств правонарушителей и неправонарушителей.

«Но ответвления «неконтролируемого» продолжения рода, по словам госпожи Канта Хиппл, приводящие к экономическому давлению на родителей, антисанитарной переполненности квартир, неразберихе большой семьи, где утопают индивидуальности, очевидно, повлияют на сознание ребенка. . Дети склонны к развитию проблем с поведением в доме, где мать постоянно болеет из-за бесконечной череды беременностей и не проявляет материнской любви и заботы к уже рожденным; или когда отец приходит взволнованным и с расшатанными нервами из-за экономического тупика, в котором он оказался из-за слишком большого количества ртов, которые нужно кормить».

Плохое соседство или плохие учреждения, которые ставят под угрозу нравственность, отсутствие полезного досуга и здорового отдыха, а также неблагоприятные школьные условия могут быть еще одним набором причин, особенно вне дома.

Среди неблагоприятных школьных условий можно особо отметить суровых, диктаторских, бесчувственных и нетерпеливых учителей, которые часто позволяют себе невнятные, колкие и колкие замечания и тем самым усиливают эмоциональный ущерб, нанесенный ребенку дома, и жесткую дисциплину, которая заботится о соблюдение правил, а не реакции детей, негибкость учебной программы, недостаток адекватной совместной учебной деятельности, коллективные методы обучения и вездесущая атмосфера жесткой конкуренции — все это подрывает способность к формированию эго у отсталых и медлительных детей.

(5) Социально-культурные факторы: Социально-культурные влияния, которые являются частью окружения ребенка, характеризуются внезапными сдвигами социальных ценностей и множеством непримиримых и меняющихся групповых ожиданий. Семья, религия, общество и государство требуют разных моделей поведения. В этих требованиях есть противоречия. Это смущает ребенка и затрудняет интегрированную адаптивность. В такой культурной установке поощряются эгоизм, мотивы личного возвеличивания и общего отторжения авторитета.

Семья, религия, общество и государство требуют разных моделей поведения. В этих требованиях есть противоречия. Это смущает ребенка и затрудняет интегрированную адаптивность. В такой культурной установке поощряются эгоизм, мотивы личного возвеличивания и общего отторжения авторитета.

Профессор Альберт К. Коэн излагает точку зрения, которая одновременно заставляет задуматься и освежает в отношении этиологии или преступности. Он считает, что преступность — это устойчивая подростковая субкультура, ставшая традиционной в некоторых районах больших городов, например, в Бомбее, Калькутте и Варанаси.

Эта субкультура поощряется взрослением в системе классов. Ребенок мужского пола из рабочего класса живет в обществе, где все измеряется фирмами и стандартами среднего класса. Ему приходится терпеть лишения и фрустрации разного рода. Его семья не имеет статуса, работа, которую занимают его родители, не пользуется престижем, школа, в которой он учится, дискриминирует его и напоминает ему о его более низком положении.

Таким образом, возникают проблемы приспособления, поскольку мальчик из рабочего класса оказывается в самом низу иерархии статусов, когда он перемещается в мир среднего класса, состоящий из взрослых и детей. Но он должен решить свои проблемы. Это решение он находит, идентифицируя себя с делинквентной субкультурой, которая узаконивает и санкционирует его агрессию и враждебность, его пренебрежение нормами и стандартами поведения среднего класса.

5. Эссе о помощи малолетним правонарушителям:

1. Важность профилактики: Каковы бы ни были причины — биологические, психологические или экологические — факт остается фактом: проблема предотвращения правонарушений, хотя и очень трудная, является одной из первостепенных. Мы знаем, что лечение уже установившегося асоциального поведения длительное, утомительное, дорогое и не всегда успешное из-за сложности причин. Опять же, лечение само по себе не приведет к существенному снижению числа правонарушений.

Следовательно, срочно необходимы профилактические меры. Верно, что даже самая научная схема предупреждения преступности среди несовершеннолетних не сможет полностью устранить ее, «но она предотвратит ее распространение точно так же, как превентивная медицина существенно преуспела в этом, снизив частоту крупных преступлений». эпидемий, хотя и не может предотвратить спорадические случаи инфекционных заболеваний».

Поскольку преступность является острой социальной проблемой, ее эффективная профилактика во многом связана с масштабными изменениями и преобразованиями в наших социальных и культурных условиях и требует совершенствования всех основных социальных служб, направленных на обеспечение благополучия детей.

2. Некоторые превентивные меры : В передовых странах Запада, где было проведено множество исследований, ведущих к установлению достоверных фактов причинно-следственной связи преступлений, было предложено много конкретных превентивных мер в соответствии с причинами преступности. Считается, например, что преступность среди несовершеннолетних возникает из-за отсутствия религиозного влияния, разбитых семей, бедности, родительского пренебрежения, дешевого коммерческого отдыха, комиксов, мистических историй, радио- и телевизионных триллеров, секс-стимулирующих фильмов, чрезмерной мобильности населения, неграмотность, недоедание, железистый дисбаланс, слабоумие и другие. Поэтому было предложено множество схем профилактики.

Считается, например, что преступность среди несовершеннолетних возникает из-за отсутствия религиозного влияния, разбитых семей, бедности, родительского пренебрежения, дешевого коммерческого отдыха, комиксов, мистических историй, радио- и телевизионных триллеров, секс-стимулирующих фильмов, чрезмерной мобильности населения, неграмотность, недоедание, железистый дисбаланс, слабоумие и другие. Поэтому было предложено множество схем профилактики.

К ним относятся запрет на опьяняющие напитки и автоматы для розыгрышей, контроль за кино и радио, отмена комиксов, преследование родителей правонарушителей мальчиков и девочек, законодательство, требующее стерилизации безнадежных идиотов и слабоумных и ограничивающее иммиграцию родившийся за границей.

В Индии, где не проводилось много исследований причин правонарушений, предложение конкретных превентивных мер может быть несколько самонадеянным или рискованным. Тем не менее, принимая во внимание многочисленные исследования, проведенные в других местах, и в свете изучения наших социокультурных условий по мере их возникновения на фоне «быстрых успехов индустриализации и урбанизации», мы можем отважиться на несколько превентивных подходов.

Большинство исследований причин правонарушений выявили важность факторов окружающей среды в антиобщественном поведении во всех случаях, кроме тех, которые связаны с органическими нарушениями. Даже материал, обнаруженный в результате психоаналитического исследования отдельных случаев, показал, какими запутанными путями факторы окружающей среды могут вызывать нарушения психического развития, приводящие к антиобщественному поведению.

Необходимо, чтобы были созданы такие внешние условия, которые позволят родителям удовлетворительно воспитывать своих детей. Это подразумевает хорошие экономические и жилищные условия, всестороннее медицинское обслуживание и ликвидацию безработицы. Это возможно только при планомерном социально-экономическом возрождении в широких масштабах. Однако следует отметить, что «не изолированная экономическая бедность, а гештальт факторов, существующих среди меньшинства бедняков, приводит их к проблемам, неадекватности в домах, образовании, нравственном воспитании, ассоциациях и развлечениях».

Одной из важнейших профилактических мер является улучшение семейной жизни. Внутреннюю границу надо охранять. Ясно, что если и должно быть какое-то действительно эффективное снижение уровня правонарушений в обществе, то «это может произойти только через семью, поскольку именно в ней воспитываются установки и поведение, которые противодействуют социальная жизнь развивается». Молодые родители должны быть подготовлены и обучены адекватному материнству и отцовству.

Их необходимо обучить работе с детьми разных возрастных групп и их проблемам. Они должны осознать, что благоустроенный дом, где между родителями и детьми существует крепкая привязанность, где потребности детей ценятся и разумно удовлетворяются, где дисциплина последовательна и тверда, основана не на силе и принуждении, а на добровольном принятии. власти, проистекающей из любви, уважения и восхищения родителями, произведут уравновешенных, законопослушных граждан.

Многого из этого можно достичь с помощью курсов по воспитанию детей и программ дородовых клиник, яслей и детских консультационных клиник. Все эти программы и курсы должны делать акцент на понимании потребностей детей в соответствии с их развитием. По словам Фридлендера, родительское воспитание «должно дать матери некоторое представление об эмоциональных потребностях ребенка, с особым упором на необходимость непрерывных отношений между матерью и ребенком, нормальность появления определенных антисоциальных или извращенные инстинктивные побуждения на различных возрастных уровнях и медленность, с которой такие импульсы имеют тенденцию исчезать».

Все эти программы и курсы должны делать акцент на понимании потребностей детей в соответствии с их развитием. По словам Фридлендера, родительское воспитание «должно дать матери некоторое представление об эмоциональных потребностях ребенка, с особым упором на необходимость непрерывных отношений между матерью и ребенком, нормальность появления определенных антисоциальных или извращенные инстинктивные побуждения на различных возрастных уровнях и медленность, с которой такие импульсы имеют тенденцию исчезать».

Семейная жизнь страдает, если матери приходится выходить на улицу и зарабатывать. Но при нынешнем экономическом устройстве некоторые матери уйдут на заработки. Следовательно, социальные условия должны быть созданы такими, чтобы позволить ей оставаться со своими детьми так долго, как она может. Заботы и обязанности работающей матери должны быть облегчены социальной работой.

Это указывает на важность эффективной семейной работы и семейного консультирования как средства улучшения семейной жизни посредством оказания помощи отдельным лицам и семейным ячейкам. Психиатрические социальные работники внесут большой вклад в улучшение семейной жизни, работая с матерями индивидуально, с матерями, которым трудно принять свою роль или которые испытывают трудности в отношении ухода за ребенком и заботы о нем. Такие матери, если им вовремя помочь посредством психиатрической социальной работы, смогут излить на своих детей непоколебимую привязанность, которая будет способствовать росту нормального Эго и Супер-Эго у ребенка.

Психиатрические социальные работники внесут большой вклад в улучшение семейной жизни, работая с матерями индивидуально, с матерями, которым трудно принять свою роль или которые испытывают трудности в отношении ухода за ребенком и заботы о нем. Такие матери, если им вовремя помочь посредством психиатрической социальной работы, смогут излить на своих детей непоколебимую привязанность, которая будет способствовать росту нормального Эго и Супер-Эго у ребенка.

Школа занимает наиболее стратегическое положение в обществе благодаря тесному и постоянному контакту с ребенком. Следует попытаться сделать первые классы школы продолжением дома с той же атмосферой неформальности и свободы, которая характеризует хороший дом, чтобы резкая смена атмосферы не нарушала душевного равновесия ребенка и не могла не вызывать чувство незащищенности, наносящее ущерб психическому здоровью.

Нужны сочувствующие, терпеливые и понимающие учителя, гибкая и широкая учебная программа и большое разнообразие внеклассных занятий, отвечающих индивидуальным потребностям и интересам, атмосфера сотрудничества в классе, создание условий для обучения тупых, дефективных и одаренных, а также эмоциональный климат доверия и доброжелательности, в котором расцветает личность ребенка. Эффективное сотрудничество родителей и учителей через ассоциации родителей и учителей и систему «приглашенных учителей» должны помочь школе выполнять свои обязанности по формированию характера и образовательной ориентации детей. Все эти условия помогут школе остановить рост преступности среди несовершеннолетних.

Эффективное сотрудничество родителей и учителей через ассоциации родителей и учителей и систему «приглашенных учителей» должны помочь школе выполнять свои обязанности по формированию характера и образовательной ориентации детей. Все эти условия помогут школе остановить рост преступности среди несовершеннолетних.

Различные исследования роли школы в предотвращении правонарушений убеждают нас в том, что самым важным фактором в школе является учитель, готовый конструктивно действовать на уроке. Говорят, что такой учитель предоставит детям разнообразный опыт, поймет способности каждого ребенка и поможет ему распознать и развить свои способности — социальные, эмоциональные и художественные, а также интеллектуальные, и принять его непоправимые ограничения.

Учитель поможет каждому ребенку приобрести навыки и знания без ненужных неудач и чувства «неадекватности». Он будет направлять групповой опыт, помогать каждому ученику получать удовлетворение и успех в человеческих отношениях и в социально конструктивных действиях.

Кроме того, он даст детям возможность нормального эмоционального реагирования. Такого учителя не беспокоит вспышка делинквентного поведения в классе; с другой стороны, он справляется с этим объективно и с пониманием, пытаясь проникнуть в мир правонарушителей и увидеть вещи с их точки зрения.

Школа, чтобы выполнить свою задачу по предотвращению правонарушений или антиобщественного обучения наших мальчиков и девочек, должна подчеркивать, помимо приобретения знаний, важность и достоинство ручного труда вместе с развитием надлежащего отношение к высшим ценностям жизни.

Это подчеркивает важность нравственного обучения, которое в последнее время привлекает внимание мыслителей в области образования в Индии. Нельзя отрицать значение клубов, скаутов, кемпингов, гидов и домашних занятий, поскольку они оказывают благотворное влияние на антиобщественные тенденции.

Необходимо понимать, что большой акцент на техническом образовании, который является недавней тенденцией в Индии, не может привести к жертве целей более широкого гуманитарного образования. Прежде всего следует укреплять здоровые отношения между учителем и учеником, которые когда-то действовали как великая моральная сила, если направлено на правильное развитие Супер-Эго ребенка.

Прежде всего следует укреплять здоровые отношения между учителем и учеником, которые когда-то действовали как великая моральная сила, если направлено на правильное развитие Супер-Эго ребенка.

Давно пора обеспечить школы клиническими услугами школьных психологов и педагогов-консультантов, чтобы можно было помочь ранним признакам дезадаптации и уберечь от конфликтов, которые приведут их к правонарушениям.

5. Рекреационные объекты:Общеизвестно, что дети из более бедных слоев населения, проживающие в густонаселенных районах или в трущобах, обычно не имеют возможности для здорового отдыха. Их часто можно встретить играющими на улицах, посещающими дешевые картинные дома и ищущими приключений на улицах.

Необходимо, чтобы общество или государство предоставило таким детям возможности для авантюрной, но социально безвредной физической деятельности в форме игр и т. д. в качестве отвлечения от антиобщественного выражения деятельности и мест, в которых более примитивно организованы мальчики могут получать удовлетворение, высвобождать свою энергию и снимать напряжение, не нарушая при этом никаких ограничений закона.

Бал-бхаваны, молодежные клубы, балвади, библиотеки, кружки по интересам и т.п. обеспечат такой досуг. Более широкое использование школьных игровых площадок и зданий для развлекательных, гражданских и социальных целей после школьных занятий является одной из важных профилактических, но позитивных программ, которые могут быть разработаны в нашем обществе.

При использовании этих агентств необходимо соблюдать одну меру предосторожности. Необходимо, чтобы родители знали цель этих агентств и охотно отправляли туда своих детей. Также необходимо следить за тем, чтобы эти агентства не воспитывали у родителей чувства равнодушия в отношении их отношений с детьми.

Это может произойти, если пребывание в этих центрах отдыха заставляет их чувствовать, что они освобождаются от обязанности проявлять интерес к играм и развлечениям своих детей. Для предотвращения этого следует время от времени приглашать родителей детей, посещающих такие центры, наблюдать за играми и игровыми занятиями своих детей и по возможности, как это делается в России, помогать в организации таких занятий для детей разного возраста. группы. Это осуществимо и осуществимо при наличии в каждом населенном пункте определенного обслуживающего его игрово-рекреационного центра.

группы. Это осуществимо и осуществимо при наличии в каждом населенном пункте определенного обслуживающего его игрово-рекреационного центра.

В заключение отметим актуальность предоставления в качестве превентивных мер услуг по охране семьи и детства для «переходных семей» и рационализации подхода при первом появлении несовершеннолетнего правонарушителя в суде. Это факт, что рабочий класс, семьи из большинства этого временного населения, и живут они обычно в лачугах на любом открытом пространстве или в трущобах, желательно в непосредственной близости от места работы.

Их дети, которым часто пренебрегают, могут бродить по улицам и постепенно впадать в правонарушения, если им вовремя не помогут. Точно так же от того, как поведут себя правонарушитель в его первом столкновении с законом общества, часто зависит, будет ли результатом преступная карьера или нет. Просвещенный суд может многое сделать для предотвращения дальнейших правонарушений, изучая проблемы отдельных детей-правонарушителей с сочувствием и пониманием.

Методы исправительного лечения для оказания помощи правонарушителю бывают двух видов:

(a) заочное и

(b) внутристеночное лечение .

К первым относятся штрафы, телесные наказания и испытательный срок. Они также включают социальную работу с семьей, социальную групповую работу с ребенком и общественные организации. Из заочных методов лечения заслуженную дурную славу получили штрафы и телесные наказания, потому что они действительно наказывают родителей, а не ребенка. При всех заочных методах лечение ребенка проводится дома.

Очное лечение ребенка проводится вне его дома. Это может потребовать использования таких учреждений, как утвержденные школы, ремесленные училища, дома предварительного заключения, приемные семьи, суды по делам несовершеннолетних, а также психологических методов, таких как глубокое консультирование и психотерапия. Глубокое консультирование, психотерапия и психиатрическая помощь будут очень показаны, когда его конфликты скорее бессознательны, чем сознательны, с помощью тех же методов, которые могут быть с пользой использованы даже тогда, когда конфликты находятся на сознательном уровне.

Необходимо, чтобы организация и атмосфера утвержденных школ, домов предварительного заключения и приемных семей, например, формировали эго ребенка и компенсировали ущерб, нанесенный первоначальному дому или школе, вызывая чувство безопасности и принадлежности. Всякое хорошее лечение должно быть направлено на развитие чувства уверенности в себе и надежды у молодого правонарушителя.

Главная ›› Эссе ›› Психология ›› Дети ›› Правонарушения ›› Эссе о правонарушениях

Объяснение правонарушений подростков на основе теории проблемного поведения Джессора (ТПТ) в Иране: роль индивидуальной уязвимости, доступность рисков возможностей и воспринимаемая поддержка

1. Кенчадзе Е. Делинквентное поведение, его особенности и определяющие факторы. Eur Sci J. (2015) 11. 10.19044/esj.2015.v11n10p%p [CrossRef] [Google Scholar]

2. Лопес С.М., Эндрюс III А.Р., Чисолм А.М., де Арельяно М.А., Сондерс Б., Килпатрик Д.Г. Расовые/этнические различия в травматизме и нарушениях психического здоровья у подростков. Культурный дайвер Психолог этнических меньшинств. (2017) 23:382–7. 10.1037/cdp0000126 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Культурный дайвер Психолог этнических меньшинств. (2017) 23:382–7. 10.1037/cdp0000126 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3. Губбельс Дж., Ван дер Пут К.Э., Ассинк М. Факторы риска пропусков занятий и отсева из школы: метааналитический обзор. J Молодежь Подросток. (2019) 48:1637–67. 10.1007/s10964-019-01072-5 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

4. Юрчик М., Лалак Д. Агрессивное и делинквентное поведение среди молодежи: эмпирическое исследование в Польше. Насилие и гендер. (2020) 7:188–99. 10.1089/vio.2019.0065 [CrossRef] [Google Scholar]

5. Jokinen T, Alexander EC, Manikam L, Huq T, Patil P, Benjumea D, et al. результатов в странах с низким и средним уровнем дохода. Детский психиатр Human Develop. (2020) 52: 554–70. 10.1007/s10578-020-01038-w [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

6. Stenbacka M, Moberg T, Jokinen J. Подростковая преступность: множественные неблагоприятные последствия для здоровья и структура смертности среди шведских мужчин. Общественное здравоохранение BMC. (2019) 19:400. 10.1186/s12889-019-6662-z [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Общественное здравоохранение BMC. (2019) 19:400. 10.1186/s12889-019-6662-z [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

7. Bozzini AB, Bauer A, Maruyama J, Simões R, Matijasevich A. Факторы, связанные с рискованным поведением в подростковом возрасте : систематический обзор. Браз Дж. Психиатрия. (2021) 43:210–21. 10.1590/1516-4446-2019-0835 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8. Баумер Э.П., Кандифф К., Луо Л. Современная трансформация американской молодежи: анализ изменения распространенности правонарушений, 1991–2015 гг. Криминология. (2021) 59: 109–36. 10.1111/1745-9125.12264 [CrossRef] [Google Scholar]

9. Киз К.М., Гэри Д., О’Мэлли П.М., Гамильтон А., Шуленберг Дж. Недавний рост симптомов депрессии среди подростков в США: тенденции с 1991 по 2018 год. Общественная психиатрия. Психиатр Эпидемиол. (2019) 54:987–96. 10.1007/s00127-019-01697-8 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

10. Andrie EK, Tzavara CK, Tzavela E, Richardson C, Greydanus D, Tsolia M, et al. Увлечение азартными играми и проблемы с азартными играми коррелируют между европейскими подростками: результаты исследования Европейской сети по зависимому поведению. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. (2019) 54:1429–41. 10.1007/s00127-019-01706-w [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Увлечение азартными играми и проблемы с азартными играми коррелируют между европейскими подростками: результаты исследования Европейской сети по зависимому поведению. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. (2019) 54:1429–41. 10.1007/s00127-019-01706-w [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

11. Chi X, Cui X. Экстернализация проблемного поведения среди подростков в южном городе Китая: гендерные различия в распространенности и корреляции. Детская молодежная служба, ред. (2020 г.) 119:105632. 10.1016/j.childyouth.2020.105632 [CrossRef] [Google Scholar]

12. Farrington DP. Расстройство поведения, агрессия и делинквентность. (2004). [Google Scholar]

13. Лернер Р.М., Стейнберг Л. Справочник по подростковой психологии. том 1: Индивидуальные основы развития подростков: John Wiley & Sons (2009). 10.1002/9780470479193.adlpsy001002 [CrossRef] [Google Scholar]

14. Johnston LD, O’Malley PM, Bachman JG, Schulenberg JE. Мониторинг будущего. Национальные результаты по употреблению наркотиков подростками: обзор основных результатов, 2009 г. . Номер публикации NIH 10-7583. Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками (NIDA) (2010 г.). 10.1037/e560352009-001 [CrossRef] [Google Scholar]

. Номер публикации NIH 10-7583. Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками (NIDA) (2010 г.). 10.1037/e560352009-001 [CrossRef] [Google Scholar]

15. Bjelopera JP, Randol MA. редакторы. Федеральное бюро расследований и расследований терроризма. Исследовательская служба Конгресса, Библиотека Конгресса; Вашингтон, округ Колумбия, Вашингтон: (2011). [Google Scholar]

16. Эсмаилзаде Х., Асади М., Мири Н., Кераматкар М. Распространенность рискованного поведения среди старшеклассников Казвина в 2012 г. Иран Дж. Эпидемиол. (2014) 10:75–82. [Академия Google]

17. Марзбан А. Распространенность рискованного поведения среди старшеклассников Кума, 2016. Pars J Med Sci. (2018) 16:44–51. 10.52547/jmj.16.3.44 [CrossRef] [Google Scholar]

18. Рашид К. Эпидемиология рискованного поведения среди девочек и мальчиков подросткового возраста в Тегеране. Соц благосостояния. (2015) 15:31–55. [Google Scholar]

19. Линдберг Л.Д., Боггесс С., Уильямс С. Множественные угрозы: одновременное возникновение рискованного для здоровья поведения подростков. В: Тенденции в благополучии детей и молодежи Америки, 1999. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство здравоохранения и социальных служб США; (2000). п. 489–504. [Google Scholar]

В: Тенденции в благополучии детей и молодежи Америки, 1999. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство здравоохранения и социальных служб США; (2000). п. 489–504. [Google Scholar]

20. Monahan KC, Rhew IC, Hawkins JD, Brown EC. Подростковые пути к сопутствующему проблемному поведению: последствия правонарушений сверстников и употребления психоактивных веществ сверстниками. Джей Рез Адолеск. (2014) 24:630–45. 10.1111/jora.12053 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

21. Agnew R A Пересмотренная теория штаммов правонарушений* . Социальные силы. (1985) 64:151–67. 10.2307/2578977 [CrossRef] [Академия Google]

22. Брезина Т. Общая теория деформации. Издательство Оксфордского университета; (2017). 10.1093/acrefore/97801

079.013.249 [CrossRef] [Google Scholar]23. Brodie BR. Подростковый возраст и преступность: подход теории объектных отношений. Джейсон Аронсон; (2007). [Google Scholar]

24. Торнберри Т.П. К интерактивной теории правонарушений * . Криминология. (1987) 25:863–92. 10.1111/j.1745-9125.1987.tb00823.x [CrossRef] [Google Scholar]

Криминология. (1987) 25:863–92. 10.1111/j.1745-9125.1987.tb00823.x [CrossRef] [Google Scholar]

25. Торнберри Т. Теории развития преступности и правонарушений. Рутледж: (2018). [Академия Google]

26. Wiatrowski MD. Теория социального контроля и преступность. Портлендский государственный университет; (1978). [Google Scholar]

27. Хирши Т. Теория контроля правонарушений: искусство криминологии. Рутледж: (2017). п. 75–90. 10.4324/9781315131511-7 [CrossRef] [Google Scholar]

28. Дженсен Г. Теория социального обучения и объяснение преступлений. Тейлор и Фрэнсис; (2017). [Google Scholar]

29. Хокинс Дж.Д., Вейс Дж.Г. Модель социального развития: комплексный подход к профилактике правонарушений. J Первичное предотвращение. (1985) 6:73–97. 10.1007/BF01325432 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

30. Джессор Р., Джессор С.Л. Проблемное поведение и психосоциальное развитие: лонгитюдное исследование молодежи. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Academic Press; (1977). [Google Scholar]

[Google Scholar]

31. Донован Дж. Э., Джессор Р., Costa FM. Поведение подростков в отношении здоровья и условность-нетрадиционность: расширение теории проблемного поведения. Психология здоровья. (1991) 10:52–61. 10.1037/0278-6133.10.1.52 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

32. Джессор Р. Рискованное поведение в подростковом возрасте: психосоциальная основа для понимания и действий. Дж Адолеск Здоровье. (1991) 12:597–605. 10.1016/1054-139X(91)-K [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

33. Джессор Р., Турбин М.С., Коста Ф.М., Донг К., Чжан Х., Ван С. Проблемное поведение подростков в Китае и США: межнациональное исследование факторов психосоциальной защиты. Джей Рез Адолеск. (2003) 13:329–60. 10.1111/1532-7795.1303004 [CrossRef] [Google Scholar]

34. Джессор Р., Грейвс Т.Д., Хэнсон Р.К., Джессор С.Л. Теория проблемного поведения: исходная формулировка для исследования трехэтнических сообществ. Истоки и развитие теории проблемного поведения: собрание сочинений Ричарда Джессора. Чам: Springer International Publishing; (2016). п. 43–55. 10.1007/978-3-319-40886-6_3 [CrossRef] [Google Scholar]

Чам: Springer International Publishing; (2016). п. 43–55. 10.1007/978-3-319-40886-6_3 [CrossRef] [Google Scholar]

35. Cai Y, Li R, Zhu J, Na L, He Y, Redmon P, et al. Личность, воспринимаемая среда и системы поведения связанные с будущими намерениями курения среди молодежи: применение теории проблемного поведения в Шанхае, Китай. ПЛОС ОДИН. (2015) 10:e0122276. 10.1371/journal.pone.0122276 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

36. Левин К. Конфликт между аристотелевским и галилеевским способами мышления в современной психологии. J Gen Psychol. (1931) 5:141–77. 10.1080/00221309.1931.9918387 [CrossRef] [Google Scholar]

37. Вазсони А.Т., Чен П., Дженкинс Д.Д., Бурку Э., Торренте Г., Шеу С-Дж. Теория проблемного поведения Джессора: межнациональные данные из Венгрии, Нидерландов, Словении, Испании, Швейцарии, Тайваня, Турции и США. Дев Психология. (2010) 46:1779–91. 10.1037/a0020682 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

38. Хабиби М., Тахмасян К. , Феррер-Вредер Л. Самоэффективность персидских подростков: психометрические свойства персидской версии опросника самоэффективности для детей ( SEQ-С). Int Perspect Psychol. (2014) 3:93–105. 10.1037/a0036059 [CrossRef] [Google Scholar]

, Феррер-Вредер Л. Самоэффективность персидских подростков: психометрические свойства персидской версии опросника самоэффективности для детей ( SEQ-С). Int Perspect Psychol. (2014) 3:93–105. 10.1037/a0036059 [CrossRef] [Google Scholar]

39. Эбрахими А., Эльхами Атар М., Хаким Шуштари М., Карсази Х., Сторч Э.А. Психометрические свойства персидской версии дразнящего опросника 23. Front Psychol. (2021) 12:1021. 10.3389/fpsyg.2021.664736 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

40. Rezaei O, Athar ME, Ebrahimi A, Jazi EA, Karimi S, Ataie S, et al. персидская версия перечня заявлений о членовредительстве (ISAS). Borderl Personal Diso Emot Dysregul. (2021) 8:27. 10.1186/с40479-021-00168-4 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

41. Тахери Э., Атар М.Е., Эбрахими А., Аташипур Х.С., Тахери М., Моллаи Х. Персидская версия личностных убеждений Краткая форма анкеты (PBQ-SF): психометрическая оценка. J Рационально-эмоциональная когнитивно-поведенческая терапия. (2021). 10.1007/s10942-021-00420-4 [CrossRef] [Google Scholar]

(2021). 10.1007/s10942-021-00420-4 [CrossRef] [Google Scholar]

42. Эльхами Атар М., Эбрахими А. Психометрические свойства и факторная структура личностного опросника для DSM-5 – краткая форма (PID-5-BF) в иранских студенческих и клинических образцах. БМС Психиатрия. (2021). 10.21203/рс.3.рс-440296/v1 [CrossRef] [Google Scholar]

43. Эбрахими А., Эльхами Атар М., Дарвиши М., Колинз О.Ф. Персидская версия самоотчета устройства для скрининга антисоциальных процессов (APSD-P): психометрическая оценка. Фронтовая психиатрия. (2021) 12:1953. 10.3389/fpsyt.2021.760531 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]