ОЩУЩЕНИЕ • Большая российская энциклопедия

Авторы: В. А. Лекторский

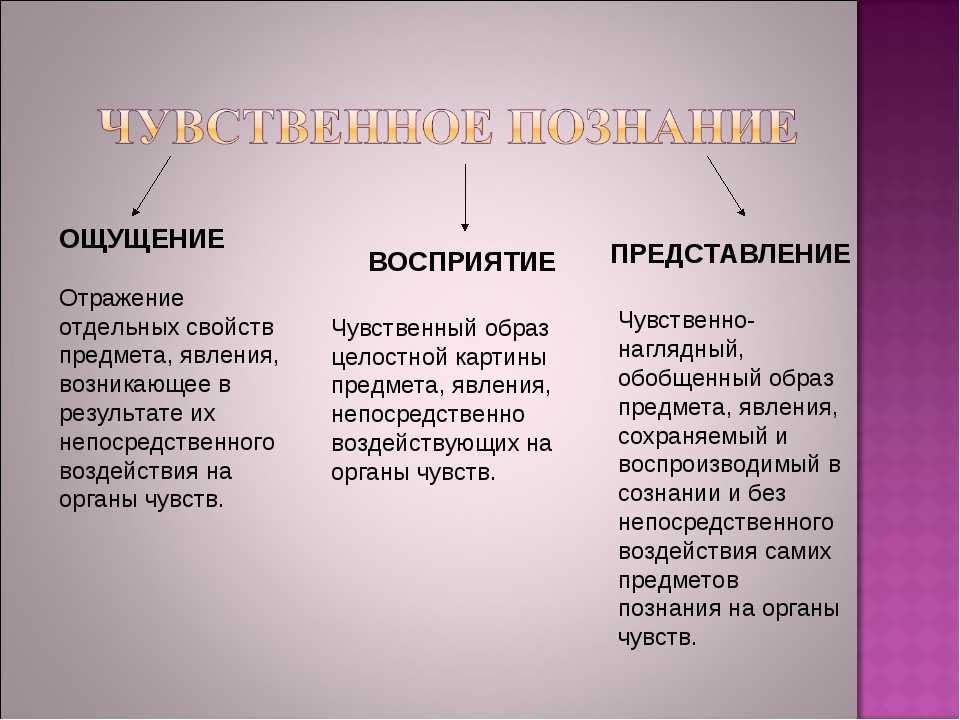

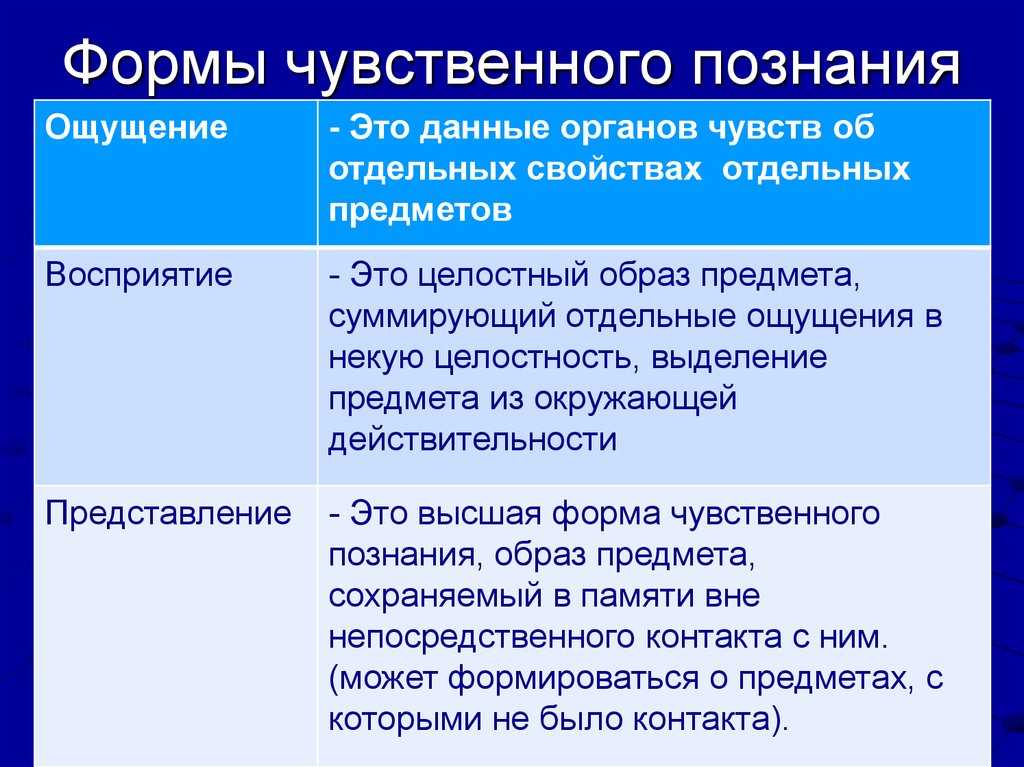

ОЩУЩЕ́НИЕ, элементарное содержание, лежащее в основе чувственного знания внешнего мира (напр., О. цвета, звука, твёрдого, кислого и т. д.). В истории философии и психологии О. истолковывались как относящиеся не к предмету в целом, а лишь к его отд. свойствам, «качествам». Как таковые они были разделены на относящиеся к свойствам предметов внешнего человеку мира (О. зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные и вкусовые) и относящиеся к конкретным состояниям человеческого тела, сигнализирующим о движениях и относительном положении его разных частей и о работе внутренних органов. В качестве исходных, не разложимых далее единиц психич. процессов вообще и познават. процессов О. были чётко выделены в эмпиризме и сенсуализме 17–18 вв. (в античной философии, напр. , не существовало резкого разделения О. и восприятия), именуясь при этом первоначально «чувственными идеями», «простыми идеями», «впечатлениями» и т. д. Специфич. характеристикой О. считалась их осознаваемая данность, непосредственность, понимаемая либо как результат прямого причинного воздействия свойств предметов внешнего мира (Дж. Локк, Э. Б. де Кондильяк, Б. Рассел), либо просто как факт сознания безотносительно к его причине (Дж. Беркли, Д. Юм, Э. Мах). При этом проведённое Локком разделение О. на относящиеся к «первичным качествам», реально существующим в самих предметах (О., относящиеся к пространственным свойствам предметов, их форме, расположению и др.), и к «вторичным качествам», существующим лишь в сознании, в силу неясности критерия этого разделения было оспорено Беркли. Считалось, что если восприятие, предполагающее определённую активность ума, может вводить в заблуждение, быть иллюзорным, то О.

, не существовало резкого разделения О. и восприятия), именуясь при этом первоначально «чувственными идеями», «простыми идеями», «впечатлениями» и т. д. Специфич. характеристикой О. считалась их осознаваемая данность, непосредственность, понимаемая либо как результат прямого причинного воздействия свойств предметов внешнего мира (Дж. Локк, Э. Б. де Кондильяк, Б. Рассел), либо просто как факт сознания безотносительно к его причине (Дж. Беркли, Д. Юм, Э. Мах). При этом проведённое Локком разделение О. на относящиеся к «первичным качествам», реально существующим в самих предметах (О., относящиеся к пространственным свойствам предметов, их форме, расположению и др.), и к «вторичным качествам», существующим лишь в сознании, в силу неясности критерия этого разделения было оспорено Беркли. Считалось, что если восприятие, предполагающее определённую активность ума, может вводить в заблуждение, быть иллюзорным, то О. как исходный материал для построения восприятия само по себе не может вести к заблуждению. «Не бывает иллюзий чувств, бывают только ошибки в истолковании чувственных данных как знаков вещей, иных, чем они сами» (Рассел Б. Человеческое познание. М., 1957. С. 200). Для большинства философов, анализировавших О., именно их несомненность и безошибочность выводила их за пределы знания и субъект-объектного отношения.

как исходный материал для построения восприятия само по себе не может вести к заблуждению. «Не бывает иллюзий чувств, бывают только ошибки в истолковании чувственных данных как знаков вещей, иных, чем они сами» (Рассел Б. Человеческое познание. М., 1957. С. 200). Для большинства философов, анализировавших О., именно их несомненность и безошибочность выводила их за пределы знания и субъект-объектного отношения.

В кон. 19 в. экспериментальная психология (и прежде всего психофизика) сделала О. предметом науч. исследования. Были выявлены т. н. пороги чувствительности, характер зависимости О. от интенсивности внешних раздражителей (закон Вебера – Фехнера) и др. В связи с тем, что О. могут вызываться не только адекватными стимулами (напр., зрительное О. светом), но и стимулами неадекватными (напр., то же зрительное О. механич. или электрич. раздражителем), И. Мюллер сформулировал «закон специфической энергии органов чувств»: качество ощущений зависит не от свойств внешних предметов, а от особенностей ощущающей (рецепторной) системы человека. Согласно Г. Гельмгольцу, О. относятся к качествам внешнего мира, как иероглиф к обозначенному им предмету. Для сенсуалистов-феноменалистов (Дж. Беркли, Д. Юм, Э. Мах и др.), отрицавших связь О. с объективными свойствами предметов, оставался не решённым вопрос о том, как из субъективных, индивидуальных О. может быть построено восприятие объективно существующего предмета. Неясным было и то, следует ли относить к О. переживания боли, исходные чувства удовольствия и неудовольствия, существуют ли О. пространства и времени и т. п.

раздражителем), И. Мюллер сформулировал «закон специфической энергии органов чувств»: качество ощущений зависит не от свойств внешних предметов, а от особенностей ощущающей (рецепторной) системы человека. Согласно Г. Гельмгольцу, О. относятся к качествам внешнего мира, как иероглиф к обозначенному им предмету. Для сенсуалистов-феноменалистов (Дж. Беркли, Д. Юм, Э. Мах и др.), отрицавших связь О. с объективными свойствами предметов, оставался не решённым вопрос о том, как из субъективных, индивидуальных О. может быть построено восприятие объективно существующего предмета. Неясным было и то, следует ли относить к О. переживания боли, исходные чувства удовольствия и неудовольствия, существуют ли О. пространства и времени и т. п.

В философии и психологии 20 в. был поставлен под сомнение сам факт существования О. как неких самостоят. реалий в силу того, что в нормальных условиях обычного опыта воспринимаются в качестве непосредств. данности предметы и ситуации в их целостности, которая не может быть представлена в виде суммы отд. элементов-ощущений. В частности, представителями гештальтпсихологии отмечалось, что эксперим. изучение О. в традиц. психофизике происходило в искусственно созданных, лабораторных условиях. Выделенные в когнитивной психологии и экологич. подходе к восприятию (см. Гибсон Дж. Дж.) единицы информации, из которой строится восприятие, в большинстве случаев не осознаются и не могут быть истолкованы в качестве О., как они понимались ранее в философии и психологии.

реалий в силу того, что в нормальных условиях обычного опыта воспринимаются в качестве непосредств. данности предметы и ситуации в их целостности, которая не может быть представлена в виде суммы отд. элементов-ощущений. В частности, представителями гештальтпсихологии отмечалось, что эксперим. изучение О. в традиц. психофизике происходило в искусственно созданных, лабораторных условиях. Выделенные в когнитивной психологии и экологич. подходе к восприятию (см. Гибсон Дж. Дж.) единицы информации, из которой строится восприятие, в большинстве случаев не осознаются и не могут быть истолкованы в качестве О., как они понимались ранее в философии и психологии.

ощущение | это… Что такое ощущение?

ОЩУЩЕНИЕ — предполагаемое рядом философских и психологических концепций элементарное содержание, лежащее в основе чувственного знания внешнего мира, «кирпичик» для построения восприятия и иных форм чувственности. В качестве примеров данного явления обычно приводят О. цвета, звука, твердого, кислого и т.д. О. истолковывали как относящиеся не к предмету в целом, а лишь к его отдельным свойствам, «качествам». В истории философии и психологии О. были разделены на относящиеся к свойствам предметов внешнего к человеку мира и относящиеся к конкретным состояниям самого тела человека (последние сигнализируют о движениях и относительном положении разных частей тела и о работе внутренних органов). Вместе с тем О., относящиеся к внешнему миру, делятся по их модальности на зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные и вкусовые.

В качестве примеров данного явления обычно приводят О. цвета, звука, твердого, кислого и т.д. О. истолковывали как относящиеся не к предмету в целом, а лишь к его отдельным свойствам, «качествам». В истории философии и психологии О. были разделены на относящиеся к свойствам предметов внешнего к человеку мира и относящиеся к конкретным состояниям самого тела человека (последние сигнализируют о движениях и относительном положении разных частей тела и о работе внутренних органов). Вместе с тем О., относящиеся к внешнему миру, делятся по их модальности на зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные и вкусовые.

О. были четко выделены в качестве исходной единицы анализа познавательных процессов в философии эмпиризма и сенсуализма 17—18 вв. Основания, которые были использованы для выделения О., могут быть классифицированы следующим образом. 1. Восприятие как знание целостных предметов и ситуаций предполагает участие ума. Но любые операции ума, в том числе и относящиеся к созданию восприятия, предполагают материал, с которым ум оперирует. Таким исходным материалом являются О. Поэтому данность, непосредственность являются специфическими характеристиками О. Очень важно, что при этом имеется в виду осознаваемая данность. Эта данность может пониматься либо как результат прямого причинного воздействия объективных свойств предметов внешнего мира (Д. Локк, Э. Кондильяк, Б. Рассел и др.), либо просто как факт сознания безотносительно к его причине (Д. Беркли, Д. Юм, Э. Мах и др.). 2. Именно потому, что восприятие предполагает определенную активность ума, оно может вводить в заблуждение, быть иллюзорным. Однако исходный материл для построения восприятия не может сам по себе вести к заблуждению. Я могу ошибочно воспринять прямой карандаш, опущенный в стакан с водой, как сломанный, однако сами элементарные О., из которых складывается мое восприятие, не могут быть ошибочными. Поэтому абсолютная несомненность, неоспоримость является также отличительной характеристикой 0.3. Как учит научное познание (в частности, классическая механика, которая в 17—18 вв.

Таким исходным материалом являются О. Поэтому данность, непосредственность являются специфическими характеристиками О. Очень важно, что при этом имеется в виду осознаваемая данность. Эта данность может пониматься либо как результат прямого причинного воздействия объективных свойств предметов внешнего мира (Д. Локк, Э. Кондильяк, Б. Рассел и др.), либо просто как факт сознания безотносительно к его причине (Д. Беркли, Д. Юм, Э. Мах и др.). 2. Именно потому, что восприятие предполагает определенную активность ума, оно может вводить в заблуждение, быть иллюзорным. Однако исходный материл для построения восприятия не может сам по себе вести к заблуждению. Я могу ошибочно воспринять прямой карандаш, опущенный в стакан с водой, как сломанный, однако сами элементарные О., из которых складывается мое восприятие, не могут быть ошибочными. Поэтому абсолютная несомненность, неоспоримость является также отличительной характеристикой 0.3. Как учит научное познание (в частности, классическая механика, которая в 17—18 вв.

Сформировавшаяся в конце 19 в. экспериментальная психология, и прежде всего такой ее раздел, как психофизика, сделала О. предметом научного исследования. Изучалась его зависимость от действия внешних раздражителей (стимулов). В этой связи были выявлены пороги чувствительности: характер зависимости О. от интенсивности раздражителя (закон Вебера—Фехне-ра) и целый ряд других фактов.

Однако философский и научный анализ О. столкнулся с целым рядом принципиальных трудностей. 1. Оказалось трудным точно очертить тот круг элементарных единиц опыта, которые следует считать О. Следует ли относить к ним переживания боли, исходные чувства удовольствия и неудовольствия? Существуют ли О. пространства и времени? 2. Мы переживаем каждое О., поскольку мы можем его выделить в составе нашего опыта, как нечто не только уникальное и неповторимое, но одновременно и как нечто обобщенное. Так, мы ощущаем данное цветовое пятно не только как абсолютно единичное, но и как индивидуальное выражение цветовой универсалии, например, как данный конкретный оттенок красного цвета («красного вообще»). Если выделение общего является результатом деятельности ума, в частности — результатом сопоставления разных индивидуальных случаев, то непонятно, каким образом О., для которых характерна абсолютная непосредственность, могут иметь не только уникальный, но и обобщенный характер. 3. Если одной из важнейших характеристик О. является их данность в индивидуальном сознании, то непонятно, как из этих субъективных и индивидуальных элементов может быть построено восприятие, относящееся к предметам внешнего мира, которые существуют независимо от моего сознания и могут быть восприняты не только мной, но и всяким другим человеком.

Следует ли относить к ним переживания боли, исходные чувства удовольствия и неудовольствия? Существуют ли О. пространства и времени? 2. Мы переживаем каждое О., поскольку мы можем его выделить в составе нашего опыта, как нечто не только уникальное и неповторимое, но одновременно и как нечто обобщенное. Так, мы ощущаем данное цветовое пятно не только как абсолютно единичное, но и как индивидуальное выражение цветовой универсалии, например, как данный конкретный оттенок красного цвета («красного вообще»). Если выделение общего является результатом деятельности ума, в частности — результатом сопоставления разных индивидуальных случаев, то непонятно, каким образом О., для которых характерна абсолютная непосредственность, могут иметь не только уникальный, но и обобщенный характер. 3. Если одной из важнейших характеристик О. является их данность в индивидуальном сознании, то непонятно, как из этих субъективных и индивидуальных элементов может быть построено восприятие, относящееся к предметам внешнего мира, которые существуют независимо от моего сознания и могут быть восприняты не только мной, но и всяким другим человеком.

относятся к качествам внешнего мира как иероглиф к обозначенному им предмету. Для сенсуалистов-феноменалистов (Д. Беркли, Д. Юм, Э. Мах и др.) проблемы отношения О. к объективному свойству предмета не существует, но и для них остается камнем преткновения возможность построения из субъективных, индивидуальных О. восприятия объективно существующего предмета. 4. Сам способ соединения О. в восприятие тоже был предметом дискуссий. Большинство философов и психологов, разделявших позиции сенсуализма, считали таким способом (вслед за Д. Юмом) ассоциации разного рода. Однако характер этих ассоциаций во многом так и не был прояснен. 5. Не было ясно и то, следует ли считать О. элементарным знанием. Для большинства философов, анализировавших О., именно несомненность и безошибочность О. выводит их за пределы знания. С точки зрения этих философов, в О. нет деления на субъект и объект. Поэтому даже если мы предполагаем, что О. относятся к каким-то качествам объективных предметов, мы можем сделать этот вывод, только выходя за пределы самих О.

относятся к качествам внешнего мира как иероглиф к обозначенному им предмету. Для сенсуалистов-феноменалистов (Д. Беркли, Д. Юм, Э. Мах и др.) проблемы отношения О. к объективному свойству предмета не существует, но и для них остается камнем преткновения возможность построения из субъективных, индивидуальных О. восприятия объективно существующего предмета. 4. Сам способ соединения О. в восприятие тоже был предметом дискуссий. Большинство философов и психологов, разделявших позиции сенсуализма, считали таким способом (вслед за Д. Юмом) ассоциации разного рода. Однако характер этих ассоциаций во многом так и не был прояснен. 5. Не было ясно и то, следует ли считать О. элементарным знанием. Для большинства философов, анализировавших О., именно несомненность и безошибочность О. выводит их за пределы знания. С точки зрения этих философов, в О. нет деления на субъект и объект. Поэтому даже если мы предполагаем, что О. относятся к каким-то качествам объективных предметов, мы можем сделать этот вывод, только выходя за пределы самих О.

В философии и психологии 20 в. возникли направления, поставившие под сомнение сам факт существования О. как некоторых самостоятельных сущностей. Было обращено внимание на то, что в большинстве случаев обыденной жизни мы никогда не ощущаем наших О., а имеем дело только с восприятием целостных предметов и ситуаций. Даже в тех редких случаях, когда мы, как нам кажется, имеем дело только с О. (О. теплоты на некотором участке тела, О. давления и т.д.), мы в действительности имеем дело не с фактами нашего сознания, а с получением информации о некоторой объективной ситуации (пусть воспринимаемой очень неопределенно). Конечно, можно попытаться выделить отдельные О.

В 20 в. возникли психологические направления, которые по-разному пересматривали те философские основания, из которых до этого исходили исследователи О. и восприятия. Результаты этого пересмотра приводили к разным теориям восприятия. Однако в итоге все эти теории по разным соображениям отказывались от понятия О., каким оно было истолковано в предшествующей философии и психологии. Гештальт-психология формулировала тезис о структурном, целостном характере восприятия и о невозможности понимания этой целостности как суммы отдельных атомов, «кирпичиков» — О. В экспериментах представителей этого направления было показано, что восприятие может не измениться и в том случае, если меняются некоторые из компонентов целостной системы (если истолковать эти компоненты как О., то получается, что восприятие не определяется входящими в его состав О.). С точки зрения гештальт-психологов, непосредственно дано не О., а целостное восприятие (последнее, таким образом, не предполагает конструктивных операций ума над отдельными О.). Согласно концепции, развитой Дж. Гибсоном, восприятие является активным процессом собирания организмом информации об окружающей среде. В этом процессе отдельные О. (так же, как и отдельные образы восприятия) не существуют. Представители когнитивной психологии считают возможным выделять отдельные единицы информации, из которой строится восприятие. Однако эти единицы в большинстве случаев не осознаются и, значит, вряд ли могут быть истолкованы в качестве О., какими они понимались раньше в философии и психологии.

В экспериментах представителей этого направления было показано, что восприятие может не измениться и в том случае, если меняются некоторые из компонентов целостной системы (если истолковать эти компоненты как О., то получается, что восприятие не определяется входящими в его состав О.). С точки зрения гештальт-психологов, непосредственно дано не О., а целостное восприятие (последнее, таким образом, не предполагает конструктивных операций ума над отдельными О.). Согласно концепции, развитой Дж. Гибсоном, восприятие является активным процессом собирания организмом информации об окружающей среде. В этом процессе отдельные О. (так же, как и отдельные образы восприятия) не существуют. Представители когнитивной психологии считают возможным выделять отдельные единицы информации, из которой строится восприятие. Однако эти единицы в большинстве случаев не осознаются и, значит, вряд ли могут быть истолкованы в качестве О., какими они понимались раньше в философии и психологии.

Между тем в отечественной философии советского периода в течение длительного времени понятие О. играло важную роль. Это было связано с некритически принятыми в ней положениями В.И. Ленина из его работы «Материализм и эмпириокритицизм» о том, что О. является единственным источником всех наших знаний, что О. — это «субъективный образ объективного мира» (Ленин В.И. Соч. Т. 14. С. 106), что материя как объективная реальность «дана человеку в ощущениях его», что она «фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них» (Ленин В.И. ПСС. Т. 18. С. 131). Критикуя субъективистский феноменализм Э. Маха, В.И. Ленин противопоставляет ему материалистическое (реалистическое) истолкование О., однако делает это некорректно. Все те, кто признавал и исследовал О., отмечали такие его качества, которые делают невозможным мнение о том, что в О. дана материя. С этой точки зрения, в О. «даны» не материальные предметы (не говоря уже о материи в целом), а лишь отдельные свойства. К тому же, как считает большинство сторонников существования О., в нем нет вообще знания, ибо нет разделения на субъект и объект.

играло важную роль. Это было связано с некритически принятыми в ней положениями В.И. Ленина из его работы «Материализм и эмпириокритицизм» о том, что О. является единственным источником всех наших знаний, что О. — это «субъективный образ объективного мира» (Ленин В.И. Соч. Т. 14. С. 106), что материя как объективная реальность «дана человеку в ощущениях его», что она «фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них» (Ленин В.И. ПСС. Т. 18. С. 131). Критикуя субъективистский феноменализм Э. Маха, В.И. Ленин противопоставляет ему материалистическое (реалистическое) истолкование О., однако делает это некорректно. Все те, кто признавал и исследовал О., отмечали такие его качества, которые делают невозможным мнение о том, что в О. дана материя. С этой точки зрения, в О. «даны» не материальные предметы (не говоря уже о материи в целом), а лишь отдельные свойства. К тому же, как считает большинство сторонников существования О., в нем нет вообще знания, ибо нет разделения на субъект и объект. Поэтому оно не может быть и «образом» чего бы то ни было. Самое же главное состоит в том, что, критикуя Э. Маха, В.И. Ленин в то же время оказался в зависимости от главной философской посылки объекта своей критики — его философского сенсуализма, т.е. мнения о том, что все содержание нашего знания может быть выведено из О. Нужно сказать, что некоторые отечественные философы, формально не критикуя тезисы В.И. Ленина относительно О., в своих исследованиях фактически дезавуировали их (Э.В.Ильенков, В.А. Лекторский и др.). Ряд виднейших отечественных психологов (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко и др.), исследуя проблему восприятия, фактически опровергли теорию О. как элементарных атомах опыта, в частности в связи с развивавшейся ими критикой рецепторной теории чувственности.

Поэтому оно не может быть и «образом» чего бы то ни было. Самое же главное состоит в том, что, критикуя Э. Маха, В.И. Ленин в то же время оказался в зависимости от главной философской посылки объекта своей критики — его философского сенсуализма, т.е. мнения о том, что все содержание нашего знания может быть выведено из О. Нужно сказать, что некоторые отечественные философы, формально не критикуя тезисы В.И. Ленина относительно О., в своих исследованиях фактически дезавуировали их (Э.В.Ильенков, В.А. Лекторский и др.). Ряд виднейших отечественных психологов (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко и др.), исследуя проблему восприятия, фактически опровергли теорию О. как элементарных атомах опыта, в частности в связи с развивавшейся ими критикой рецепторной теории чувственности.

В.А, Лекторский

Лит.: Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. М., 1908; Рассел Б. Человеческое познание. М., 1957; Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // Поли. собр. соч. Т. 18; Юм Д. Исследования о человеческом познании // Соч.: В 2-хт. Т. 2. М, 1965; Беркли Д. Три разговора Гиласа с Филонусом // Соч. М., 1978; Кондильяк Э. Трактат об ощущениях // Соч.: В 3-х т. Т. 2. М., 1982; Леонтьев А.Н. Ощущения и восприятие как образы предметного мира // Познавательные процессы: ощущения, восприятие. М, 1982; Локк Д. Опыт о человеческом разумении // Соч.: В 3-х т. Т. I. М., 1985; Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988; Сагпар R. Der logische Aufbau der Welt. В., 1928; Boring E.G. Sensation and perception in the history of experimental psychology. N-Y., L., 1942.

И. Материализм и эмпириокритицизм // Поли. собр. соч. Т. 18; Юм Д. Исследования о человеческом познании // Соч.: В 2-хт. Т. 2. М, 1965; Беркли Д. Три разговора Гиласа с Филонусом // Соч. М., 1978; Кондильяк Э. Трактат об ощущениях // Соч.: В 3-х т. Т. 2. М., 1982; Леонтьев А.Н. Ощущения и восприятие как образы предметного мира // Познавательные процессы: ощущения, восприятие. М, 1982; Локк Д. Опыт о человеческом разумении // Соч.: В 3-х т. Т. I. М., 1985; Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988; Сагпар R. Der logische Aufbau der Welt. В., 1928; Boring E.G. Sensation and perception in the history of experimental psychology. N-Y., L., 1942.

Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация». И.Т. Касавин. 2009.

Философия чувств — Колин Макгинн

Философия чувств Есть философские эмоции. Но являются ли эти эмоции специфическими для философии или просто примерами более общих эмоций? Является ли эмоциональная жизнь философа по существу такой же, как жизнь физика или историка, или это жизнь с другим эмоциональным привкусом? И как эти эмоции способствуют дисциплине философии? Влияют ли они на то, во что верят или что выбирают для изучения? Являются ли они причиной, по которой люди углубляются в эту тему? Эти вопросы задаются редко, если вообще когда-либо, но они прямо перед нашим носом. Мы, философы, каждый день живем своими философскими эмоциями, боремся с ними, страдаем от них, наслаждаемся ими. Но мы не думаем о них как о части предмета, заслуживающей философского исследования. Я предлагаю создать новую ветвь философии: философию философских эмоций (ветвь метафилософии). Это предмет в зачаточном состоянии (концепция?), с небольшим количеством данных и не о чем теоретически говорить. Здесь я просто записываю некоторые впечатления и рекомендую дальнейшее изучение.

Но являются ли эти эмоции специфическими для философии или просто примерами более общих эмоций? Является ли эмоциональная жизнь философа по существу такой же, как жизнь физика или историка, или это жизнь с другим эмоциональным привкусом? И как эти эмоции способствуют дисциплине философии? Влияют ли они на то, во что верят или что выбирают для изучения? Являются ли они причиной, по которой люди углубляются в эту тему? Эти вопросы задаются редко, если вообще когда-либо, но они прямо перед нашим носом. Мы, философы, каждый день живем своими философскими эмоциями, боремся с ними, страдаем от них, наслаждаемся ими. Но мы не думаем о них как о части предмета, заслуживающей философского исследования. Я предлагаю создать новую ветвь философии: философию философских эмоций (ветвь метафилософии). Это предмет в зачаточном состоянии (концепция?), с небольшим количеством данных и не о чем теоретически говорить. Здесь я просто записываю некоторые впечатления и рекомендую дальнейшее изучение.

Рассела называли «страстным скептиком», и его эмоции действительно зашкаливали в вопросе сомнения; но он также страстно верил в логику и разум. Его глубоко беспокоил скептицизм в отношении эмпирического мира, но он не сомневался в самом разуме. Витгенштейн был особенно эмоциональным философом, о чем свидетельствуют две его основные работы. Он говорил о муках философии, о том, как трудно перестать заниматься ею, о ее искушениях и ложных восторгах. Куайн признался, что эмоционально предпочитает «пустынные пейзажи» и, похоже, полон решимости избавить философию от эмоционального подъема; однако его словесная игривость и озорной стиль предполагают философскую радость. Сочинения Юма полны страсти, и он посвятил много времени теме страсти; он явно не был человеком, лишенным эмоций. Декарт кажется эмоционально контролируемым, думающим (а не эмоциональным) существом, но его оживленная защита своих позиций далеко не бесчувственна. Томас Нагель говорит о тенденции ненавидеть проблемы философии и желать, чтобы они исчезли. Ницше ничего не сделал , а — философски. Я мог бы продолжать, как мог бы любой философ, знакомый с цифрами и распрями в этой области, а также со своим собственным повседневным опытом.

Его глубоко беспокоил скептицизм в отношении эмпирического мира, но он не сомневался в самом разуме. Витгенштейн был особенно эмоциональным философом, о чем свидетельствуют две его основные работы. Он говорил о муках философии, о том, как трудно перестать заниматься ею, о ее искушениях и ложных восторгах. Куайн признался, что эмоционально предпочитает «пустынные пейзажи» и, похоже, полон решимости избавить философию от эмоционального подъема; однако его словесная игривость и озорной стиль предполагают философскую радость. Сочинения Юма полны страсти, и он посвятил много времени теме страсти; он явно не был человеком, лишенным эмоций. Декарт кажется эмоционально контролируемым, думающим (а не эмоциональным) существом, но его оживленная защита своих позиций далеко не бесчувственна. Томас Нагель говорит о тенденции ненавидеть проблемы философии и желать, чтобы они исчезли. Ницше ничего не сделал , а — философски. Я мог бы продолжать, как мог бы любой философ, знакомый с цифрами и распрями в этой области, а также со своим собственным повседневным опытом. Последние сорок лет я купался в философских эмоциях — плавал в их море, иногда тонул, а иногда занимался серфингом. Я бы сказал, что обнаружил, что философские эмоции в основном приятны, хотя иногда и проверяются, — то есть те эмоции, которые я испытываю, когда думаю в одиночестве. Другое дело эмоции, вызываемые профессией философа, и они не всегда столь приятны. Я менее заинтересован в изучении этих эмоций, которые отражают местные условия и профессиональные институты, хотя они перекликаются с некоторыми эмоциональными качествами, присущими занятиям философией как таковой (отчаяние, воодушевление).

Последние сорок лет я купался в философских эмоциях — плавал в их море, иногда тонул, а иногда занимался серфингом. Я бы сказал, что обнаружил, что философские эмоции в основном приятны, хотя иногда и проверяются, — то есть те эмоции, которые я испытываю, когда думаю в одиночестве. Другое дело эмоции, вызываемые профессией философа, и они не всегда столь приятны. Я менее заинтересован в изучении этих эмоций, которые отражают местные условия и профессиональные институты, хотя они перекликаются с некоторыми эмоциональными качествами, присущими занятиям философией как таковой (отчаяние, воодушевление).

Лично я считаю, что философские эмоции отличаются друг от друга, а не являются просто проявлениями чего-то более общего, хотя есть пересечения с другими областями. Когда я изучал психологию в студенческие годы, я никогда не был так эмоционально вовлечен. Философские эмоции с самого начала казались мне опьяняющими, возможно опасными, а часто и воодушевляющими. Даже отчаяние по поводу прогресса казалось воодушевляющим. Конечно, существует мирская проблема беспокойства по поводу совершения ошибок, неверных действий, неумелости — быть не годится . Но я обнаружил, что эмоции от философии в целом положительны и не могут быть получены где-либо еще. Может быть, даже правда, что я пошел в философию в основном потому, что мне нравились эмоции, которые она во мне вызывала. Мне нравилась философия (до сих пор нравится). То, на что похоже быть философом, было причиной быть им. Одна из привлекательных сторон — свобода от скуки фактов: вам не нужно учить много неинтересной базовой информации — так что мертвых зон нет. Вы вольны строить догадки и теоретизировать, спорить и опровергать. Логические рассуждения — ваше единственное ограничение, и это приятная форма ограничения: оно помогает вам чувствовать себя на правильном пути, а не заблудиться в море. Таким образом, мы, философы, склонны любить логику. Логика, мы любим тебя. Мы чувствуем себя женатыми на логике. Мы обижаемся, если логику оскорбляют или не уважают.

Конечно, существует мирская проблема беспокойства по поводу совершения ошибок, неверных действий, неумелости — быть не годится . Но я обнаружил, что эмоции от философии в целом положительны и не могут быть получены где-либо еще. Может быть, даже правда, что я пошел в философию в основном потому, что мне нравились эмоции, которые она во мне вызывала. Мне нравилась философия (до сих пор нравится). То, на что похоже быть философом, было причиной быть им. Одна из привлекательных сторон — свобода от скуки фактов: вам не нужно учить много неинтересной базовой информации — так что мертвых зон нет. Вы вольны строить догадки и теоретизировать, спорить и опровергать. Логические рассуждения — ваше единственное ограничение, и это приятная форма ограничения: оно помогает вам чувствовать себя на правильном пути, а не заблудиться в море. Таким образом, мы, философы, склонны любить логику. Логика, мы любим тебя. Мы чувствуем себя женатыми на логике. Мы обижаемся, если логику оскорбляют или не уважают. Наши эмоции основаны на логике. Но мы также любим воображение, полеты интеллекта, мысленные приключения. Вот почему мысленный эксперимент вызывает у нас бурю эмоций: здесь наш логический ум взлетает и осваивает концептуальный ландшафт. Комната для семинаров приходит в восторг, когда философ проводит новый прекрасный мысленный эксперимент. Настроение поднимается, дух воспаряет; философские эмоции наводняют помещение. Я не думаю, что другие предметы могут воспроизвести эти эмоции, хотя они могут позволить себе компенсирующие эмоции, потому что философия не похожа на другие предметы. Его характерные эмоции соответствуют его содержанию. Это и освобождает, и обременяет.

Наши эмоции основаны на логике. Но мы также любим воображение, полеты интеллекта, мысленные приключения. Вот почему мысленный эксперимент вызывает у нас бурю эмоций: здесь наш логический ум взлетает и осваивает концептуальный ландшафт. Комната для семинаров приходит в восторг, когда философ проводит новый прекрасный мысленный эксперимент. Настроение поднимается, дух воспаряет; философские эмоции наводняют помещение. Я не думаю, что другие предметы могут воспроизвести эти эмоции, хотя они могут позволить себе компенсирующие эмоции, потому что философия не похожа на другие предметы. Его характерные эмоции соответствуют его содержанию. Это и освобождает, и обременяет.

Возможно, некоторые области философии отличаются от других своими эмоциональными контурами — с одной стороны, этика, с другой — философская логика. Но, говоря за себя, я нахожу все поле эмоционально единым: я чувствую себя примерно одинаково, независимо от того, над чем я работаю, хотя, возможно, в одних областях чувство принуждения сильнее, чем в других. Для меня философская логика всегда была наиболее удовлетворительной частью философии. Идентичность волновала меня много раз, в то время как существование причиняло мне большую душевную боль. Необходимость, которую я любил и о которой беспокоился. Меня никогда не утомляла необходимость: она всегда вдохновляла меня и наслаждалась ее обществом. В целом я нахожу философию эмоционально объединенной внутри себя и эмоционально отличной от других предметов изучения. Правда, подобные эмоции могут вызывать во мне и другие предметы — физика, биология, — но только тогда, когда они напоминают философию. Затем я хочу заняться философией физики и философией биологии.

Для меня философская логика всегда была наиболее удовлетворительной частью философии. Идентичность волновала меня много раз, в то время как существование причиняло мне большую душевную боль. Необходимость, которую я любил и о которой беспокоился. Меня никогда не утомляла необходимость: она всегда вдохновляла меня и наслаждалась ее обществом. В целом я нахожу философию эмоционально объединенной внутри себя и эмоционально отличной от других предметов изучения. Правда, подобные эмоции могут вызывать во мне и другие предметы — физика, биология, — но только тогда, когда они напоминают философию. Затем я хочу заняться философией физики и философией биологии.

Возникает вопрос, напоминают ли другие виды деятельности философию эмоционально. Можно провести некоторые аналогии, но я не думаю, что они демонстрируют какое-то реальное единство. Я сравнил философию с прыжками с шестом (раньше я был прыгуном с шестом), но это сравнение скорее поэтично, чем буквально. Это похоже на художественную литературу, писать ее или читать? Не совсем, за исключением, может быть, чувства свободы (но свобода в обоих случаях разная). Философская эмоция не имеет ничего общего с музыкальной эмоцией. Это романтично? Не совсем, но не за горами. Философская эмоция sui generis , поэтому замены ему нет. Мы должны изучить его и попытаться понять его работу. Мы должны обсудить это с нашими учениками. Нас должны беспокоить его патологии и негативные аспекты. Мы должны очищать и культивировать его. Я предлагаю проводить опросы и созывать семинары, возможно, с новым журналом ( Journal of Emotional Philosophy ). [1] Этот новый предмет может иметь некоторые интересные эмоциональные аспекты — эмоции, которые мы испытываем, думая о философских эмоциях.

Философская эмоция не имеет ничего общего с музыкальной эмоцией. Это романтично? Не совсем, но не за горами. Философская эмоция sui generis , поэтому замены ему нет. Мы должны изучить его и попытаться понять его работу. Мы должны обсудить это с нашими учениками. Нас должны беспокоить его патологии и негативные аспекты. Мы должны очищать и культивировать его. Я предлагаю проводить опросы и созывать семинары, возможно, с новым журналом ( Journal of Emotional Philosophy ). [1] Этот новый предмет может иметь некоторые интересные эмоциональные аспекты — эмоции, которые мы испытываем, думая о философских эмоциях.

[1] Не вижу причин, по которым мы не могли бы взять записи из мозга философа, занятого философской проблемой: какие части мозга загораются? Мы могли бы сравнить эту мозговую активность с активностью других испытуемых.

Чувство одиночества: философия и психология одиночества | Отзывы | Notre Dame Philosophical Reviews

Вы можете подумать, что одиночество — это условное состояние: люди чувствуют себя одинокими какое-то время или одинокими в каком-то месте, и некоторые люди конституционно одиноки, но большинство людей не одиноки все время, и человеческая жизнь не обязательно одинокий. Нет, если верить Бену Лазару Миюсковичу. Он утверждает, что все такие состояния являются симптомами одиночества, которое является «всеобщим и необходимым» (1). Нам не нужно осознавать это все время, но оно всегда здесь, скрывается на заднем плане. Человеческая жизнь неизбежно принимает форму борьбы с одиночеством. Мы обращаемся к другим, чтобы не погрузиться в полную изоляцию. Однако, хотя они могут дать нам некоторую степень утешения и почувствовать связь, наше одиночество — это то, что никогда не может быть преодолено.

Нет, если верить Бену Лазару Миюсковичу. Он утверждает, что все такие состояния являются симптомами одиночества, которое является «всеобщим и необходимым» (1). Нам не нужно осознавать это все время, но оно всегда здесь, скрывается на заднем плане. Человеческая жизнь неизбежно принимает форму борьбы с одиночеством. Мы обращаемся к другим, чтобы не погрузиться в полную изоляцию. Однако, хотя они могут дать нам некоторую степень утешения и почувствовать связь, наше одиночество — это то, что никогда не может быть преодолено.

Образ человеческой жизни, представленный в этой книге, не воодушевляет: мы все заперты в наших личных гробах, отчаянно царапая угол, чтобы сохранить слабый проблеск света, который в конце концов погаснет, если не смирение с одиночеством в жизни, а затем с возможной смертью. Но в чем же состоит это необходимое одиночество и зачем поддерживать такую точку зрения? По словам Миюсковича, одиночество в основном связано не с неспособностью или неспособностью общаться с другими. Один тянется к другим, потому что ему уже одиночество, только «после того, как человек сначала почувствовал, признал и понял всепроникающее чувство изоляции, которое преследует человеческую душу» (3). Наша изоляция является неизбежным следствием самосознания, которое возникает до и, следовательно, независимо от интерсубъективного развития. Чтобы развить и поддержать эту точку зрения, в первых четырех главах мы совершим экскурсию по истории западной философии.

Один тянется к другим, потому что ему уже одиночество, только «после того, как человек сначала почувствовал, признал и понял всепроникающее чувство изоляции, которое преследует человеческую душу» (3). Наша изоляция является неизбежным следствием самосознания, которое возникает до и, следовательно, независимо от интерсубъективного развития. Чтобы развить и поддержать эту точку зрения, в первых четырех главах мы совершим экскурсию по истории западной философии.

Однако, прежде чем это начнется, первый шаг состоит в том, чтобы настаивать на том, что самосознание не зависит от межличностных и социальных отношений. Нам говорят, что младенцы «достигают самосознания до того, как осознают мать как отдельное сознание» (3). Единственное предлагаемое доказательство состоит в том, что обезьяны-сироты Гарри Харлоу были застенчивы, учитывая, что они по-прежнему могли взаимодействовать с неодушевленными предметами и выживать. Никаких аргументов в пользу того, что такие способности требуют самосознания, не приводится, даже если допустить, что эти животные каким-то образом «осознавали» свое окружение. Миюскович утверждает, что «самость осознает свое отличие от сферы неодушевленных объектов и только позже от матери как отдельного другого я» (стр. 5). Тем не менее, неясно, почему нужно быть «самоосознающим», а не просто «осознавать». Как сюда закралось «само-«? Я не уверен, что значит быть «самосознательным» в соответствующем смысле или почему социально депривированные обезьяны должны рассматриваться как самосознающие в этом смысле. Хотя Миюскович возвращается к теме детского развития позже в книге, насколько я вижу, эти вопросы не нашли удовлетворительного решения.

Миюскович утверждает, что «самость осознает свое отличие от сферы неодушевленных объектов и только позже от матери как отдельного другого я» (стр. 5). Тем не менее, неясно, почему нужно быть «самоосознающим», а не просто «осознавать». Как сюда закралось «само-«? Я не уверен, что значит быть «самосознательным» в соответствующем смысле или почему социально депривированные обезьяны должны рассматриваться как самосознающие в этом смысле. Хотя Миюскович возвращается к теме детского развития позже в книге, насколько я вижу, эти вопросы не нашли удовлетворительного решения.

Следующий — и гораздо более длинный — шаг в аргументации включает демонстрацию того, что досоциальное самосознание обязательно делает нас одинокими. Это предполагает разделение большей части истории западной философии на два широких лагеря. С одной стороны, у нас есть «материализм, эмпиризм, феноменализм, номинализм, поведенческая терапия, доказательная практика и наука». С другой стороны, у нас есть «идеализм, рационализм, феноменология, экзистенциализм, концептуализм, инсайт-ориентированная терапия и гуманизм» (8). Миюскович поддерживает последнее на том основании, что первое не дает нам достаточно надежного представления о себе или самосознании. Как только мы это получим, предполагается, что последует невозможность когнитивного доступа к другим я. Хотя обсуждается множество различных философов и философских позиций, аргумент, по сути, заключается в том, что каждое «я» отличается от всех других «я» и имеет привилегированный доступ к своему собственному опыту и мыслям. Следовательно, оно не может знать (или полностью знать, или знать с уверенностью) другое «я»: «Проще говоря, если все, что я могу «знать», это мои собственные идеи и восприятия, как я могу когда-либо победить одиночество? Как я могу достичь другого сознательного быть с чувством уверенности?» (49). Так что все сводится к довольно стандартной постановке эпистемологической проблемы чужого разума вместе с упорством в том, что она неразрешима.

Миюскович поддерживает последнее на том основании, что первое не дает нам достаточно надежного представления о себе или самосознании. Как только мы это получим, предполагается, что последует невозможность когнитивного доступа к другим я. Хотя обсуждается множество различных философов и философских позиций, аргумент, по сути, заключается в том, что каждое «я» отличается от всех других «я» и имеет привилегированный доступ к своему собственному опыту и мыслям. Следовательно, оно не может знать (или полностью знать, или знать с уверенностью) другое «я»: «Проще говоря, если все, что я могу «знать», это мои собственные идеи и восприятия, как я могу когда-либо победить одиночество? Как я могу достичь другого сознательного быть с чувством уверенности?» (49). Так что все сводится к довольно стандартной постановке эпистемологической проблемы чужого разума вместе с упорством в том, что она неразрешима.

Мне все это показалось неубедительным. Миюскович с самого начала признает, что наши самые фундаментальные метафизические и эпистемологические установки не являются продуктом рационального мышления. Лежащая в основе философская ориентация возникает из чувств и согласуется с ними; это касается «сердца, а не головы» (7). У меня есть некоторое сочувствие к этой точке зрения. Однако в этом контексте есть беспокойство, что Миюскович в конечном итоге просто выбирает и интерпретирует философов, чтобы соответствовать заранее установленной концепции необратимого одиночества. Неясно, какую работу на самом деле выполняет философская аргументация. Разделение широкого круга различных философских традиций и позиций на две общие категории может показаться многим читателям упрощением.

Лежащая в основе философская ориентация возникает из чувств и согласуется с ними; это касается «сердца, а не головы» (7). У меня есть некоторое сочувствие к этой точке зрения. Однако в этом контексте есть беспокойство, что Миюскович в конечном итоге просто выбирает и интерпретирует философов, чтобы соответствовать заранее установленной концепции необратимого одиночества. Неясно, какую работу на самом деле выполняет философская аргументация. Разделение широкого круга различных философских традиций и позиций на две общие категории может показаться многим читателям упрощением.

Кроме того, Миюскович пытается охватить так много материала так быстро, что он не может отдать должное большей его части или предложить достаточно веские доводы для многих своих собственных интерпретаций. Например, он говорит нам, что «Гуссерль задернул все занавески и запечатал все свои выходы» (98). Неудивительно, что это согласуется с собственной теорией Миюсковича о нашей необходимой изоляции, но это далеко не бесспорная интерпретация Гуссерля. Любой, кто не хочет зацикливаться на неразрешимой проблеме других умов, может просто обратиться к альтернативному прочтению Гуссерля или считать других философов авторитетными. Например, вместо этого можно добавить немного Хайдеггера и утверждать, что идея изолированного, самосознающего субъекта является вводящей в заблуждение абстракцией, которая предполагает, но не может признать уже данный социальный мир; человек с другими, прежде чем он один. Или можно относиться к позднему Витгенштейну менее пренебрежительно, чем Миюскович. Его собственные методы лечения слишком поверхностны, чтобы исключить такие альтернативы. Поэтому я сомневаюсь, что Миюсковичу удастся переубедить кого-то, кто еще не убежден в его позиции. Тем не менее, в этих главах есть многочисленные ссылки на предыдущие работы автора. Так что я признаю возможность того, что часть или все это покажется более приемлемым в контексте других его работ об одиночестве.

Любой, кто не хочет зацикливаться на неразрешимой проблеме других умов, может просто обратиться к альтернативному прочтению Гуссерля или считать других философов авторитетными. Например, вместо этого можно добавить немного Хайдеггера и утверждать, что идея изолированного, самосознающего субъекта является вводящей в заблуждение абстракцией, которая предполагает, но не может признать уже данный социальный мир; человек с другими, прежде чем он один. Или можно относиться к позднему Витгенштейну менее пренебрежительно, чем Миюскович. Его собственные методы лечения слишком поверхностны, чтобы исключить такие альтернативы. Поэтому я сомневаюсь, что Миюсковичу удастся переубедить кого-то, кто еще не убежден в его позиции. Тем не менее, в этих главах есть многочисленные ссылки на предыдущие работы автора. Так что я признаю возможность того, что часть или все это покажется более приемлемым в контексте других его работ об одиночестве.

Во второй половине книги Миюскович переходит от «когнитивного» аспекта одиночества к его «аффективному» и «мотивационному» измерениям. Эта часть его рассуждений затрагивает широкий круг вопросов и тем, включая развитие ребенка, одиночество в литературе, язык и сознание, бессознательное и терапию. Одиночество, как становится яснее, связано со стремлением к чему-то невозможному; мы аффективно обращаемся к другим, чтобы противостоять чему-то, что никогда не может быть полностью преодолено (учитывая уже описанную когнитивную изоляцию). Наше необходимое одиночество можно ощущать в разной степени и по-разному, но во всех случаях одиночество — это не просто состояние, поддающееся четкому философскому определению. Скорее, одиночество — это «зонтичное понятие», и ряд различных аспектов связаны друг с другом отношениями взаимного значения. Следовательно, предполагает Миюскович, это гораздо лучше передается через литературу, чем через определенные стили философствования; чрезмерно точный язык не может уловить смутные и двусмысленные реалии переживания одиночества. На мой взгляд, эти четыре главы книги более интересны и — в некоторых отношениях — более убедительны, чем предыдущие четыре.

Эта часть его рассуждений затрагивает широкий круг вопросов и тем, включая развитие ребенка, одиночество в литературе, язык и сознание, бессознательное и терапию. Одиночество, как становится яснее, связано со стремлением к чему-то невозможному; мы аффективно обращаемся к другим, чтобы противостоять чему-то, что никогда не может быть полностью преодолено (учитывая уже описанную когнитивную изоляцию). Наше необходимое одиночество можно ощущать в разной степени и по-разному, но во всех случаях одиночество — это не просто состояние, поддающееся четкому философскому определению. Скорее, одиночество — это «зонтичное понятие», и ряд различных аспектов связаны друг с другом отношениями взаимного значения. Следовательно, предполагает Миюскович, это гораздо лучше передается через литературу, чем через определенные стили философствования; чрезмерно точный язык не может уловить смутные и двусмысленные реалии переживания одиночества. На мой взгляд, эти четыре главы книги более интересны и — в некоторых отношениях — более убедительны, чем предыдущие четыре. В литературе есть множество проницательных замечаний об одиночестве. Также примечательна правдоподобная связь Миюскович между одиночеством и враждебностью. Эти двое, говорит он, неразрывны: «Когда мы отчуждаемся от других сознательных существ, мы неизбежно становимся обиженными и злыми» (106). Однако в обоих случаях обсуждение выиграло бы от дальнейшего развития. Например, хотя взаимосвязь между одиночеством и индивидуальной агрессией кажется правдоподобной, утверждение о том, что одиночество также лежит в основе враждебных политических движений, можно было бы дополнительно изучить и защитить. Возможно, было бы лучше отказаться от скоростного путешествия по истории философии и вместо этого подробно остановиться на таких темах, как эти.

В литературе есть множество проницательных замечаний об одиночестве. Также примечательна правдоподобная связь Миюскович между одиночеством и враждебностью. Эти двое, говорит он, неразрывны: «Когда мы отчуждаемся от других сознательных существ, мы неизбежно становимся обиженными и злыми» (106). Однако в обоих случаях обсуждение выиграло бы от дальнейшего развития. Например, хотя взаимосвязь между одиночеством и индивидуальной агрессией кажется правдоподобной, утверждение о том, что одиночество также лежит в основе враждебных политических движений, можно было бы дополнительно изучить и защитить. Возможно, было бы лучше отказаться от скоростного путешествия по истории философии и вместо этого подробно остановиться на таких темах, как эти.

Многие другие утверждения в последующих главах также показались мне правдоподобными или, по крайней мере, заслуживающими дальнейшего обсуждения. Есть кое-что, что можно сказать в пользу точки зрения, согласно которой жизнь включает в себя постоянную борьбу с одиночеством. Я также думаю, что Миюскович прав, подчеркивая степень нашей зависимости от других, то, что одиночество лежит в основе большинства психических заболеваний, и насколько большую часть человеческой жизни можно охарактеризовать с точки зрения напряжения между одиночеством и принадлежностью. Однако к тому времени, когда я дочитал книгу до конца, я задался вопросом, зачем вообще нужно философское объяснение «когнитивной» изоляции. Эта изоляция в большей степени, чем что-либо другое, используется для поддержки мрачной оценки Миюскович человеческой жизни, как чего-то, что движимо скрытым признанием неизбежности одиночного заключения:

Я также думаю, что Миюскович прав, подчеркивая степень нашей зависимости от других, то, что одиночество лежит в основе большинства психических заболеваний, и насколько большую часть человеческой жизни можно охарактеризовать с точки зрения напряжения между одиночеством и принадлежностью. Однако к тому времени, когда я дочитал книгу до конца, я задался вопросом, зачем вообще нужно философское объяснение «когнитивной» изоляции. Эта изоляция в большей степени, чем что-либо другое, используется для поддержки мрачной оценки Миюскович человеческой жизни, как чего-то, что движимо скрытым признанием неизбежности одиночного заключения:

каждый из нас живет в одиночестве в царстве собственного разума, укрывшись в наших коконах и вращающихся сферах утешительных фантазий и калечащих тревог. Таким образом, самое важное понимание состоит в том, чтобы понять, что жизнь состоит из бесконечной борьбы с нашим чувством одиночества, которое ослабляет свою власть над нами только после смерти. (174)

Миюскович, по крайней мере, признает, что мы не полностью заключены в тюрьму собственного разума. Хотя вид познавательного контакта никогда не может быть достигнут, степень аффективный общение с другими возможно. Он делает набросок описания эмпатии как «мотивационных», а также «этических» отношений (188), чего-то, что включает в себя «общий союз, состоящий из одних и тех же чувств, понимания и понимания эмоций заботы и беспокойства, испытываемых обоими» (188). 189). Так почему бы просто не согласиться с мнением, что это то, что нам нужно и что мы ищем, но не всегда находим, тем самым настраивая нас на одиночество? По аналогии, то, что мы должны есть, чтобы выжить, не обязательно делает нас голодными в каждый момент нашей жизни, и мы не погружаемся в еду, чтобы обеспечить лишь частичное облегчение нашего основного, неизбежного голода. В то же время нам никогда не избежать склонности к голоду. Точно так же, пожалуй, достаточно сказать, что природа и степень нашей зависимости от других делают нас неизбежно восприимчивыми к разного рода одиночеству и что никакие социальные отношения не могут устранить эту восприимчивость.

Хотя вид познавательного контакта никогда не может быть достигнут, степень аффективный общение с другими возможно. Он делает набросок описания эмпатии как «мотивационных», а также «этических» отношений (188), чего-то, что включает в себя «общий союз, состоящий из одних и тех же чувств, понимания и понимания эмоций заботы и беспокойства, испытываемых обоими» (188). 189). Так почему бы просто не согласиться с мнением, что это то, что нам нужно и что мы ищем, но не всегда находим, тем самым настраивая нас на одиночество? По аналогии, то, что мы должны есть, чтобы выжить, не обязательно делает нас голодными в каждый момент нашей жизни, и мы не погружаемся в еду, чтобы обеспечить лишь частичное облегчение нашего основного, неизбежного голода. В то же время нам никогда не избежать склонности к голоду. Точно так же, пожалуй, достаточно сказать, что природа и степень нашей зависимости от других делают нас неизбежно восприимчивыми к разного рода одиночеству и что никакие социальные отношения не могут устранить эту восприимчивость. Зачем предполагать, наряду с этим, что одиночество имеет какое-то отношение к стремлению преодолеть непреодолимую «когнитивную» пропасть? Миюскович правдоподобно замечает, что «худшая судьба, которую может испытать человек, — это быть проигнорированным, непризнанным, непризнанным: не существовать в глазах других» (117). Он также отмечает, что: «Мы всегда нуждаюсь в другом я как в «резонаторе», как в средстве отражения наших чувств и мыслей. Мы не можем выжить психологически, эмоционально или интеллектуально без внешнего, отвечающего взаимностью «другого» человеческого или разумного агента». Сохранение существенного различия между собой и другими, несомненно, является предпосылкой для понимания таких отношений: другие могут узнать или не узнать меня так, как я не могу узнать или не узнать себя. чувство аффективного общения с другими влияет на (предполагаемое) когнитивное отделение себя от других, или почему это необходимо.0011 аффективная изоляция, которая играет центральную роль во многих переживаниях одиночества (по крайней мере, при отсутствии сопутствующего ощущения связи с другим человеком).

Зачем предполагать, наряду с этим, что одиночество имеет какое-то отношение к стремлению преодолеть непреодолимую «когнитивную» пропасть? Миюскович правдоподобно замечает, что «худшая судьба, которую может испытать человек, — это быть проигнорированным, непризнанным, непризнанным: не существовать в глазах других» (117). Он также отмечает, что: «Мы всегда нуждаюсь в другом я как в «резонаторе», как в средстве отражения наших чувств и мыслей. Мы не можем выжить психологически, эмоционально или интеллектуально без внешнего, отвечающего взаимностью «другого» человеческого или разумного агента». Сохранение существенного различия между собой и другими, несомненно, является предпосылкой для понимания таких отношений: другие могут узнать или не узнать меня так, как я не могу узнать или не узнать себя. чувство аффективного общения с другими влияет на (предполагаемое) когнитивное отделение себя от других, или почему это необходимо.0011 аффективная изоляция, которая играет центральную роль во многих переживаниях одиночества (по крайней мере, при отсутствии сопутствующего ощущения связи с другим человеком).