Формы сохранения самосознания абхазов и абазин обсудили в Дискуссионном клубе ВААК

Дискуссионный клуб 23.08.2022 10:30 3863

Эксперты и члены Дискуссионного клуба Всемирного абхаза-абазинского конгресса обсудили формы сохранения национального самосознания абхазов и абазин на очередном заседании в пресс-центре Конгресса.

Щазина Бганба

Приглашенные эксперты и постоянные члены Дискуссионного клуба Всемирного абхаза-абазинского конгресса обсудили вопрос сохранения национального самосознания абхазов и абазин в местах проживания абхаза-абазинской диаспоры за рубежом и на исторической Родине на очередном заседании клуба в пресс-центре ВААК 18 августа.

Возобновление преподавания уроков «Апсуара» в школах обсудили в Дискуссионном клубе ВААК

Координатор Дискуссионного клуба Рустам Зантария представил приглашенных экспертов. Ими стали депутат Народного собрания Республики Абхазия, исполнительный секретарь ВААК Инар Гицба, этнолог, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, член Высшего совета ВААК Марина Барцыц, культурный атташе Абхазии в Евросоюзе, представитель абхазской диаспоры в Германии Виолетта Рудат-Авидзба, начальник отдела по связям с соотечественниками Государственного комитета по репатриации Инал Хутаба.

В центре внимания заседания Дискуссионного клуба, который проходил в формате круглого стола, стал вопрос острой необходимости сохранения национального самосознания абхазов и абазин как главный фактор сохранения народа. Каждый аспект, озвученный в ходе беседы, приводил к историческим истокам, когда национальное самосознание и соответствующие ему формы передавались от старшего поколения к младшему. Все эксперты сошлись во мнении, что в условиях глобализации остро стоит вопрос исчезновения национального облика абхазов и абазин. Своими наблюдениями о первопричинах этого поделилась культурный атташе Абхазии в Евросоюзе Виолетта Рудат-Авидзба.

«Заимствованные от других стран нормы поведения, воспитания и формы жизни в целом сильно впитались в нашу среду. И особенно они отразились на представителях нашего народа, живущих внутри Абхазии. Назвать определенную одну причину сложно, потому что все взаимосвязано: это нетрадиционная кухня, это песни и танцы, заимствованные от других народов, это вывески и рекламы на иностранных языках и многое другое.

Диаспора же за рубежом, живя внутри чужого государства, сумела не растратить и сохранить ценности своего народа. Возможно, главная причина произошедшего тут в Абхазии состоит в мышлении людей, которые [теперь уже спустя 30 лет существования в независимом государстве] не ощущают опасности исчезновения национального облика», — отметила Рудат-Авидзба она.

Несмотря на ежегодный спад числа говорящих на абхазском и абазинском языках, национальное самосознание абхазо-абазинского этноса как в Абхазии, так и за ее пределами, сохранилось, считает депутат Народного собрания исполнительный секретарь ВААК Инар Гицба. По его мнению, именно национальное самосознание выступает одним из важнейших факторов, связывающих абхазов и абазин с диаспорами за пределами Абхазии. В частности, Гицба поделился некоторыми воспоминаниями из своего более чем 10-летнего опыта работы с представителями абхазо-абазинской диаспоры.

«Яркий пример сохранения нашего самосознания — негласное правило в турецком селе Кайлара, где преимущественно живут только абхазы: если кто-то из живущих в этом районе продает свой дом, то купить его могут только абхазы.

Считаю, что именно национальное самосознание должно всегда быть в приоритете», — сказал Гицба.

Одним из главных факторов самосохранения абхаза-абазинского этноса Инар Гицба выделил беспрерывное поддержание связи с соотечественниками, что позволяют современные технологии. Он считает, что возможности, которые дает человечеству глобализация в современном мире нужно использовать в правильном русле.

«Возьмем к примеру всемирную сеть Интернет, в которой многие не видят пользы и рассматривают только как негативное явление в нашей жизни и в жизни наших детей. Интернет прежде всего нужно рассматривать как инструмент связи, как некая платформа, где можно представить свой народ, его самобытность, культуру и прочее. Тогда, я думаю поменяется многое», — считает он.

Оживленную дискуссию поддержала этнолог Марина Барцыц, которая считает, что нужно различать языковое сознание и национальное сознание:

«Языковое сознание – это то, как тот или иной человек владеет определенным языком.

Национальное самосознание – это прежде всего безопасность определенной нации. Насколько слабо ты владеешь родным языком, настолько слабо твое мышление, твоя национальная безопасность, твое мировоззрение. Наша идентичность всегда состояла не только из вышеперечисленных сознаний, но еще из знания этнического кодекса, морали, нравственного воспитания и прочих составляющих. Эти все компоненты самосознания позволили нам сохраниться до сегодняшнего дня в какой бы стране мы не жили. Я согласна с тем, что наши диаспоры во многой степени сумели сохранить наш единый национальный облик за рубежом. И не могу не сказать, что потеря самосознания в родной стране приведет к потере родного языка, культуры, традиций и обычаев» — считает Марина Барцыц.

Начальник отдела по связям с соотечественниками Государственного комитета по репатриации Инал Хутаба считает главным аспектом сохранения национального самосознания выступает чувство ответственности перед теми, кто боролся за сохранение национального единства, государственной независимости и свободного развития Абхазии.

«Осознавая, какой ценой мы до сегодняшнего дня сохранились, мы не потеряем свою самобытность. Но убежден в том, что вместе с изучением родного языка, необходимо прививать чувство ответственности, чувство долга перед основоположниками нашего нынешнего государства», — подчеркнул он.

Риторический вопрос участникам клуба постоянного члена клуба, руководителя общественной организации «АМЧ» Алисы Пачалия о том, кто и как должен заниматься сохранением национального самосознания, оставил свой ответ открытым.

«На мой взгляд, просто диктовать, что надо делать для самосохранения, неправильно. Как мы можем сохранить свой национальный образ, и кто может стать нашим путеводителем? – вопросы, которые пока остаются открытыми», — поделилась своими размышлениями Пачалия.

Все участники круглого стола сошлись во мнении – сохранить национальный облик и не потеряться в эпоху глобализации возможно только определив национальную идеологию.

В завершении встречи руководитель Дискуссионного клуба Рустам Зантария отметил, что следующее рабочее заседание постоянных членов клуба состоится с участием одного из экспертов текущего заседания.

Основными направлениями работы клуба стали темы сохранения и развития абхазского языка, популяризации литературы на родном языке, сохранения историко-культурного наследия абхазо-абазинского этноса, развития и популяризации отечественной науки, сохранения традиционного морально-этического кодекса Апсуара.

Самосознание в сфере сознания. – ОБЩИЙ КУРС ФИЛОСОФИИ. Часть I – Философия. Основные понятия о философии

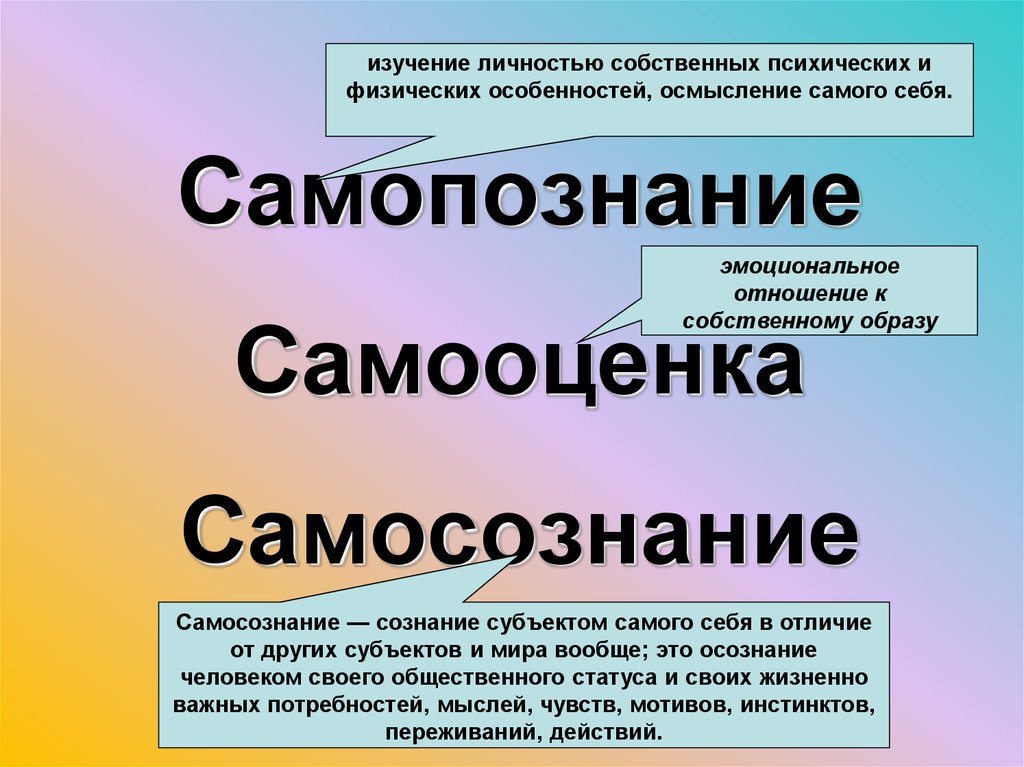

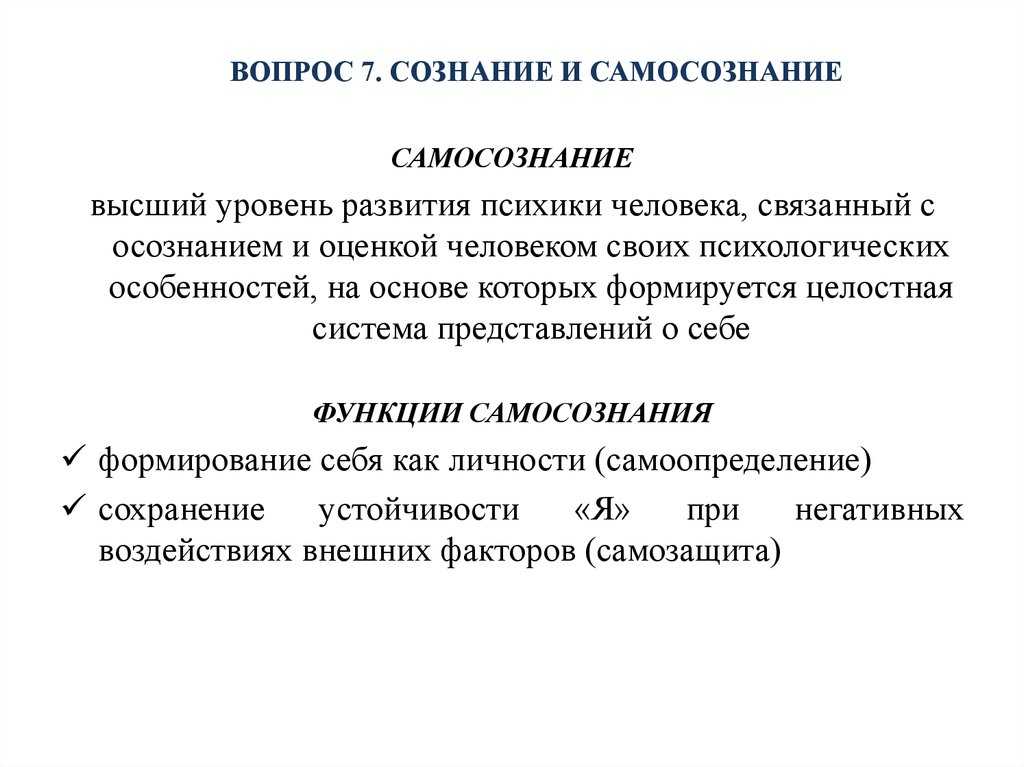

Самосознание философией осмысливается как нечто особенное в духовной жизнедеятельности человека. Это самое главное качество, отличающее человеческую психику от психики самых развитых животных, ибо оно является важнейшим компонентом в понимании личностью своего «Я», выделяющего и оценивающего собственную исключительную роль в бытии мира (Гегель). Самосознание каждой отдельной личности проявляется в виде осознания ею своих возможностей, места и роли в общем потоке жизни, в оценке личного достоинства.

Состояние самосознания фактически проявляется в способности освоения и оценивания человеком различных форм общественного сознания. Высшей формой развития самосознания личности или социальной группы людей считается философия. На уровне философского понимания «Я» самосознание выступает уже как рефлексия, то есть как уникальная способность личности или сообщества в целом мыслить себя как творца, созидателя чего-то нового. Согласно учению И. Канта, мир существует совершенно независимо от сознания, но люди «видят» и понимают его исключительно сквозь призму своего сознания.

Высшей формой развития самосознания личности или социальной группы людей считается философия. На уровне философского понимания «Я» самосознание выступает уже как рефлексия, то есть как уникальная способность личности или сообщества в целом мыслить себя как творца, созидателя чего-то нового. Согласно учению И. Канта, мир существует совершенно независимо от сознания, но люди «видят» и понимают его исключительно сквозь призму своего сознания.

Самосознание в мире сознания, по Канту, просто немыслимо вне сознающего внешний и свой собственный (внутренний) мир «Я». Самосознание и сознание представляют собой разные по направлению, а главное — по содержанию формы и способы психического и социального отражения и понимания бытия. Но они согласуются между собой: «Создание моего собственного наличного бытия есть одновременно непосредственное осознание бытия других вещей, находящихся во мне» (И. Кант). Самосознание и сознание — две стороны единого процесса формирования специфической сущности человека как личности. Оценочное отражение собственной «самости», или бытия «Я» (Хайдеггер), и выступает как самосознание, или восприятие субъектом своего бытия, то есть фиксирование в сознании конкретной личности существования ее «Я» (или «Эго») и осмысление ею происходящих в собственном сознании психических процессов. Развитие сознания и самосознания происходит в неразрывном единстве субъекта и объекта. Иными словами, осознание человеком окружающей среды (объекта) и самого себя (субъекта) осуществляется одновременно. При этом важно подчеркнуть, что самосознание формируется в ходе становления и развития сознания личности. Осознание собственного «Я» представляет собой продукт развития социальной деятельности и целевого общения людей. Оно является довольно поздним результатом развития сознания и в качестве своей основы предполагает реальное становление человека, выделяющего себя из окружающей среды.

Оценочное отражение собственной «самости», или бытия «Я» (Хайдеггер), и выступает как самосознание, или восприятие субъектом своего бытия, то есть фиксирование в сознании конкретной личности существования ее «Я» (или «Эго») и осмысление ею происходящих в собственном сознании психических процессов. Развитие сознания и самосознания происходит в неразрывном единстве субъекта и объекта. Иными словами, осознание человеком окружающей среды (объекта) и самого себя (субъекта) осуществляется одновременно. При этом важно подчеркнуть, что самосознание формируется в ходе становления и развития сознания личности. Осознание собственного «Я» представляет собой продукт развития социальной деятельности и целевого общения людей. Оно является довольно поздним результатом развития сознания и в качестве своей основы предполагает реальное становление человека, выделяющего себя из окружающей среды.

Осмысление этих двух феноменов занимает центральное место в современной философии, хотя исторически они давно волновали мыслителей. Как гласит легенда, некий безымянный дельфийский оракул воззвал к мыслящему человеку: «Познай самого себя!». Сократ этот призыв сделал исходной задачей западной философской мысли. На протяжении тысячелетий сознание и самосознание рассматривались и как действенный принцип творчества людей, их созидательной деятельности, и как вечная проблема соотношения «субъекта» и «объекта», и как осознание индивидом собственного достоинства. Если сознание служит субъективным условием ориентировки в окружающем мире вещей, предметов, явлений, то самосознание становится для человека ориентировкой в жизни и деятельности собственной личности, ключом к пониманию ее духовного мира: мыслей, страстей, мотивов и т.п.

Как гласит легенда, некий безымянный дельфийский оракул воззвал к мыслящему человеку: «Познай самого себя!». Сократ этот призыв сделал исходной задачей западной философской мысли. На протяжении тысячелетий сознание и самосознание рассматривались и как действенный принцип творчества людей, их созидательной деятельности, и как вечная проблема соотношения «субъекта» и «объекта», и как осознание индивидом собственного достоинства. Если сознание служит субъективным условием ориентировки в окружающем мире вещей, предметов, явлений, то самосознание становится для человека ориентировкой в жизни и деятельности собственной личности, ключом к пониманию ее духовного мира: мыслей, страстей, мотивов и т.п.

Самосознание — это, вне всякого сомнения, высший уровень развития человеческой психики. Оно имеет собственный предмет для осмысления некоего бытия, а именно — бытия феномена сознания и мышления. При этом следует иметь в виду, что самосознание по существу своего функционирования есть расширение границ и углубление сознания человека, предметом которого становится уже не только окружающая среда, но и оно само. Причем сознание как мыслительный акт обязательно присутствует в самосознании в качестве рефлексии. Иначе и быть не может. Человек осознает самого себя как субъект сознания, а также общения и действия, то есть как личность. Если сознание есть знание о чем-то внешнем, то самосознание — это знание о самом себе, или, говоря словами Гегеля, «духовный свет, обнаруживающий и себя и другое» [21]. Самосознание формируется и развивается у человека как своеобразное духовное зеркало, которое не столько отражает человеческую самость («Я»), сколько позволяет понимать себя.

Причем сознание как мыслительный акт обязательно присутствует в самосознании в качестве рефлексии. Иначе и быть не может. Человек осознает самого себя как субъект сознания, а также общения и действия, то есть как личность. Если сознание есть знание о чем-то внешнем, то самосознание — это знание о самом себе, или, говоря словами Гегеля, «духовный свет, обнаруживающий и себя и другое» [21]. Самосознание формируется и развивается у человека как своеобразное духовное зеркало, которое не столько отражает человеческую самость («Я»), сколько позволяет понимать себя.

Самосознание в сложном, противоречивом мире позволяет личности понимать и оценивать свои чувства, мысли и поступки, осуществлять самоконтроль и саморегулирование и тем самым брать на себя всю полноту ответственности за собственные действия и даже помыслы, ибо они всегда несут в себе общественный смысл и назначение. Самосознание — это путь осознания человеком своего «Я», то есть понимания себя как личности (общественного индивида), мотивов своего поведения, а также собственных духовных интересов и материальных потребностей, роли и положения в обществе и в мире природы. Такая направленность сознания индивида на познание своего «Я» получила название рефлексии. Рефлексия (лат. reflexio -обращение назад) — это целевая работа мысли человека, предполагающая размышление над своими же взглядами, мировоззрением, психическим состоянием, их оценка, то есть размышление над собственным размышлением. Оно начинается с познания своего физического облика и психического состояния, а затем переключается на внутренний (духовный) мир и потенциальные возможности.

Такая направленность сознания индивида на познание своего «Я» получила название рефлексии. Рефлексия (лат. reflexio -обращение назад) — это целевая работа мысли человека, предполагающая размышление над своими же взглядами, мировоззрением, психическим состоянием, их оценка, то есть размышление над собственным размышлением. Оно начинается с познания своего физического облика и психического состояния, а затем переключается на внутренний (духовный) мир и потенциальные возможности.

Исходя из рефлекторной теории природы человеческой психики, ученый и философ И.М. Сеченов предложил свое видение самосознания личности. Он считал, что человек беспрерывно получает информацию о себе от собственного организма. Одни виды информации воспринимаются обычным путем: голос — слухом, форма тела — зрением и осязанием, а вот другие виды идут как бы изнутри организма и проявляются в сознании в виде весьма неопределенных предчувствий или бессознательных самоощущений. И только самосознание дает «человеку возможность относиться к актам собственного сознания критически, — пишет И. М. Сеченов, — т.е. отделять все свое внутреннее от всего приходящего извне, анализировать его и сопоставлять (сравнивать) с внешним — словом, изучать акт собственного сознания» [22].

М. Сеченов, — т.е. отделять все свое внутреннее от всего приходящего извне, анализировать его и сопоставлять (сравнивать) с внешним — словом, изучать акт собственного сознания» [22].

Самосознание — это глубокое раздумье человека о своей судьбе и потенциале собственного «Я»: о назначении и смысле земного бытия, о нравственном и интеллектуальном наполнении сознания. Критически осмысливая себя, свои мысли, чувства, поступки и действия, личность никогда не остается безразличной к собственным выводам. Нравственная личность, с одной стороны, осуждает все дурное, а с другой — одобряет все, на ее взгляд, позитивное. Тем самым человек сознательно и целенаправленно изменяет самого себя, то есть свое «Я». Становление и развитие его самосознания проявляется как изменение определений собственной личности, как совершенствование ее регулирующей роли.

Самосознание — это показатель развитости личностной самостоятельности, гибкости мысли, утонченности чувств, неусыпности самоконтроля. Пока человек не научится относиться к себе как к объекту восприятия (и со своей стороны, и со стороны других людей), он не сможет осуществлять жесткий контроль за собственными эмоциями, словами и действиями. Ведущее место в содержании самосознания занимает усвоение личностью требований общественной морали, общественного долга, понимание смысла жизни, ответственности за собственные поступки. И.М. Сеченов писал: «Самосознание — это конституирующий признак личности, формирующийся вместе со становлением последней. Оно свойственно не только индивиду, но и обществу, классу, социальной группе, когда они поднимаются до понимания своих общих интересов и идеалов и борются за их достижение» [23]. Самосознание действительно тесно связано с феноменом, получившим название «идеал», который углубляет и расширяет смысловое пространство духовной жизни личности.

Ведущее место в содержании самосознания занимает усвоение личностью требований общественной морали, общественного долга, понимание смысла жизни, ответственности за собственные поступки. И.М. Сеченов писал: «Самосознание — это конституирующий признак личности, формирующийся вместе со становлением последней. Оно свойственно не только индивиду, но и обществу, классу, социальной группе, когда они поднимаются до понимания своих общих интересов и идеалов и борются за их достижение» [23]. Самосознание действительно тесно связано с феноменом, получившим название «идеал», который углубляет и расширяет смысловое пространство духовной жизни личности.

Идеал (франц. ideal — образец) предполагает осознание личностью высшего совершенства в своей жизни и деятельности. Это придает духовному процессу характер сознательно целенаправленного действия. Идеал предстает в самосознании как образец постижения и осмысления истины, добра и красоты. Он всегда нацеливает человека на созидание будущего и органически связывает последнее с жизненным целеполаганием.

Из вышесказанного следует, что идеал служит побудительным мотивом, стимулом для творческого труда и, будучи отраженным в самосознании индивида, наполняет его жизнь смыслом, является организующим началом. Он оказывает воздействие на самоформирование личности, се позитивное отношение к природе, обществу и отдельным людям. Идеал как способ специфического нравственно-этического и интеллектуального бытия в самосознании формирует прогрессивные мысли в качестве метафизической основы осмысления человеком будущей реальности и себя в ней. В раскрытии проблемы идеала как всеобщего способа целеполагающей и целенаправленной творчески активной деятельности четко и в наиболее концентрированном виде выражается философский аспект самосознания личности и общества. Философия была и остается высшим уровнем общественного самосознания. Именно она представляет жизненно важный духовный созидательный этап в формировании универсального видения человека.

Как преодолеть самосознание | Psychology Today

Источник: Bekah Allmark/Unsplash

Замечаете ли вы, что думаете о том, как вас видят другие? Часто ли вы беспокоитесь о том, чтобы обидеть или расстроить других? Вы испытываете стресс из-за необходимости выступать перед другими? Тогда вы, возможно, застенчивы.

По словам тех, кто изучает самосознание, человеческой природе свойственно иногда сосредотачиваться на себе, а иногда на других. Мы можем размышлять о своих мыслях, эмоциях и поведении или о мыслях, эмоциях и поведении других. Считается, что степень, в которой мы сосредотачиваемся или размышляем о себе, указывает на наш уровень самосознания. Учитывая это широкое определение самосознания, исследователи предполагают, что существует два типа самосознания:

- Личное самосознание: Привычное внимание к нашим мыслям, мотивам и чувствам.

- Общественное самосознание: Осознание себя как социального объекта. Такой человек может беспокоиться о том, как он выглядит в глазах окружающих (Turner, Carver, Scheier, and Ickes, 1978).

Частное самосознание иногда делится на два типа:

- Осознание внутреннего состояния: Осознание чувств и физических реакций.

- Саморефлексия: Склонность размышлять о прошлом, о себе и своих мотивах (Takishima-Lacasa, 2014).

Общественное самосознание также иногда делится на два типа:

- Сознание стиля: Осознание нашего поведения в том виде, в каком его наблюдают другие.

- Сознание внешнего вида: Осознание того, как мы физически выглядим для других (Takishima-Lacasa, 2014).

Самосознательные эмоции

Когда мы чувствуем себя неловко, мы также можем испытывать эмоции, включая:

- Стыд

- Вина

- Гордость

- Смущение

- Ревность

- Эмпатия

Мы склонны испытывать застенчивые эмоции, когда чувствуем, что оправдали — или не оправдали — какие-то ожидания или идеалы, которые у нас есть для самих себя (Tracy and Robins, 2004). Например, нам может казаться, что мы достигли идеала — ура! гордость! — или нам может казаться, что мы не достигли идеала — юк, позор .

Хотя переживать эмоции не всегда приятно, они помогают мотивировать наше поведение важными способами. Они могут побуждать нас достигать большего, вести себя так, чтобы завоевывать друзей, и вести себя более доброжелательно. В целом они помогают нам достигать важных социальных целей (Tracy and Robins, 2004).

Они могут побуждать нас достигать большего, вести себя так, чтобы завоевывать друзей, и вести себя более доброжелательно. В целом они помогают нам достигать важных социальных целей (Tracy and Robins, 2004).

Как преодолеть самосознание

Самосознание обычно развивается в молодости. Хотя во взрослом возрасте это может облегчиться, но не всегда. Если мы беспокоились о том, как другие думали о нас, когда были молоды, мы иногда можем носить эти привычки с собой. Вот почему изучение того, как изменить эти мыслительные процессы, может быть полезным.

1. Развивайте уверенность в себе. Когда мы застенчивы, мы постоянно сомневаемся в себе — в своих мыслях, эмоциях и действиях. Нам нужно научиться доверять себе: только мы знаем, кто мы в глубине души, и нам решать, как мы хотим жить. Но для этого нужна уверенность в себе.

Чтобы начать доверять себе, начните с того, что будьте честны с собой. Вы работаете на работе, которая вам не подходит? Вы общаетесь с друзьями, которые вам не очень нравятся? Вы живете жизнью, которая не кажется вам подлинно вашей? Может быть трудно доверять себе, если вы принимаете решения, которые не в ваших интересах. Поэтому работайте над тем, чтобы быть честным с самим собой в отношении того, кто вы есть на самом деле и чего вы действительно хотите.

Поэтому работайте над тем, чтобы быть честным с самим собой в отношении того, кто вы есть на самом деле и чего вы действительно хотите.

Далее действуйте в соответствии со своими убеждениями и личными ценностями. Чем больше вы следуете своему собственному пути и делаете то, что считаете правильным, тем меньше имеет значения, что думают другие. Когда вы знаете, что что-то правильно для вас, тогда это правильно для вас.

2. Развивайте осознанность. В некотором смысле осознанность может быть просто противоположностью самосознанию. Это включает в себя присутствие в данный момент (вместо того, чтобы застревать в своей голове) и принятие ситуаций и эмоций такими, какие они есть (вместо того, чтобы беспокоиться о них или пытаться их контролировать). Вы можете развивать свои навыки осознанности, практикуя упражнения на осознанность — такие вещи, как замечание деталей объекта или выполнение осознанных медитаций.

Адаптировано из статьи, опубликованной Институтом благополучия Беркли.

Ссылки

Takishima-Lacasa, J.Y., Higa-McMillan, C.K., Ebesutani, C., Smith, R.L., & Chorpita, B.F. (2014). Самосознание и социальная тревожность в юности: пересмотренные шкалы самосознания для детей. Психологическая оценка, 26(4), 1292.

Трейси, Дж. Л., и Робинс, Р. В. (2004). «Помещение себя в самосознательные эмоции: теоретическая модель». Психологическое исследование, 15(2), 103-125.

Тернер, Р. Г., Карвер, К. С., Шайер, М. Ф., и Икес, В. (1978). Корреляты самосознания. Журнал оценки личности, 42(3), 285-289.

Сознание и самосознание — Этика животных

Как объяснялось на странице, посвященной проблеме сознания, сознание можно определить как состояние наличия переживаний. Сознательные состояния, или ментальные состояния, — это ситуации, в которых человек испытывает какой-либо опыт, будь то сенсорный опыт, мысль, эмоция или что-то еще.

Самосознание, особая форма сознания, представляет собой широкий термин, который используется для обозначения различных форм осознания себя и своих переживаний. То, как мы понимаем концепцию самости, зависит от того, какое значение самосознания мы используем. Ниже перечислены некоторые из наиболее часто используемых. 1

То, как мы понимаем концепцию самости, зависит от того, какое значение самосознания мы используем. Ниже перечислены некоторые из наиболее часто используемых. 1

- Самосознание, или базовое самосознание: осознание себя отличным от остального мира. То есть иметь опыт быть самим собой.

- Телесное (телесное) самосознание: осознание своего тела как отличного от остального мира.

- Чувство собственности: осознание того, что когда кто-то двигает частью своего тела, движется именно его тело (связано с телесным самосознанием).

- Чувство свободы действий: осознание того, что человек действует с намерением.

- Ощущение себя во времени: осознание того, что ты существо, которое существует в разное время и будет существовать в будущем.

- Мета-самоосознание: осознание себя, а также осознание того, что осознаешь, а не просто переживание осознания.

- Концептуальное самосознание: представление о себе как обладающем определенными чертами, отличающими себя от остального мира.

- Я-концепция, или нарративное Я: сложная концепция и точка зрения, в рамках которых человек рассматривает свою ситуацию и историю по отношению к другим, что включает взгляд на свою роль в обществе как на отличную от ролей других.

Первые три типа самосознания иногда называют дорефлексивным самосознанием, тогда как последние пять являются примерами рефлексивного самосознания. Дорефлексивное самосознание требует лишь того, чтобы был некоторый опыт самости в любой форме. Рефлексивное самосознание требует некоторого размышления, некоторого осознания самого осознания. Можно иметь способность к рефлексивному самосознанию, но не применять ее на практике и, таким образом, функционировать на уровне дорефлексивного самосознания. 2

Иногда утверждают, что существо, обладающее сознанием, должно также быть самосознательным, что невозможно иметь одно без другого. Аргумент состоит в том, что любой опыт должен сопровождаться осознанием того факта, что этот опыт является собственным. Согласно этому аргументу, хотя мы и можем провести логическое различие между тем, что значит быть просто сознательным, и тем, что значит быть сознающим себя, на практике это различие исчезает, и все те, кто сознательны, также сознательны. 3

Аргумент состоит в том, что любой опыт должен сопровождаться осознанием того факта, что этот опыт является собственным. Согласно этому аргументу, хотя мы и можем провести логическое различие между тем, что значит быть просто сознательным, и тем, что значит быть сознающим себя, на практике это различие исчезает, и все те, кто сознательны, также сознательны. 3

Защита этой точки зрения зависит от используемого значения самосознания. Поскольку, строго говоря, когда появляются самые основные формы самосознания, уже есть какая-то форма самосознания, и поскольку многие нечеловеческие животные явно обладают осознанием своего тела или собственного опыта, то в основном смысле , многие нечеловеческие животные обладают самосознанием. Тем не менее, вполне правдоподобно думать, что могут быть существа, обладающие сознанием, даже если они не обладают самосознанием.

Важно отметить, что только сознание имеет значение, когда мы рассматриваем, каким существам можно причинить вред или принести пользу. Если возможно быть сознательным, не будучи самосознательным, тогда самосознание не имеет отношения к тому, может ли быть причинен вред или польза существу, хотя оно может повлиять на то, каким образом существо может быть повреждено. Самосознание так или иначе связано с осознанием себя. И это отличается от простого осознания.

Если возможно быть сознательным, не будучи самосознательным, тогда самосознание не имеет отношения к тому, может ли быть причинен вред или польза существу, хотя оно может повлиять на то, каким образом существо может быть повреждено. Самосознание так или иначе связано с осознанием себя. И это отличается от простого осознания.

Дополнительная литература

Энтони, М. В. (2001) «Является ли «сознание» двусмысленным?», Journal of Consciousness Studies , 8 (2), стр. 19-44.

Армстронг, Д. М. (1981) «Что такое сознание?», в Армстронг, Д. М. (ред.) Природа разума и другие эссе , Итака: Издательство Корнельского университета, стр. 55-67.

Бейн Т. (2004) «Самосознание и единство сознания», The Monist , 87, стр. 219-236.

Блок, Н. (1995) «О заблуждении относительно функции сознания», Науки о поведении и мозге , 18, стр. 227-247.

Бермудес, Дж. Л. (1998) Парадокс самосознания , Кембридж: MIT Press.

Чейни, Д.Л. и Сейфарт, Р.М. (2008) Метафизика бабуинов: эволюция социального разума , Чикаго: University of Chicago Press, с. 205.

Галлахер, С. (2000) «Философские концепции личности: последствия для когнитивной науки», Trends in Cognitive Sciences , 4, стр. 14-21.

Галлахер, С. (2005) Как тело формирует разум , Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Дженнаро, Р. (1995) Сознание и самосознание: защита теории сознания высшего порядка , Амстердам: Джон Бенджаминс.

Жаннерод, М. (1997) Когнитивная неврология действия , Оксфорд: Блэквелл.

Lycan, WG (1987) Сознание , Кембридж: MIT Press.

Морин, А. (2006) «Уровни сознания и самосознания: сравнение и интеграция различных нейрокогнитивных взглядов», Сознание и познание , 15, стр. 358-371.

Морселла, Э.; Барг, Дж. А. и Голлвитцер, П. М. (ред.) (2009) Оксфордский справочник по человеческой деятельности , Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.

Панксепп, Дж. и Нортофф, Г. (2009) «Междувидовое ядро Я: появление активных культурных и нейроэкологических агентов через самостоятельную обработку в подкорково-корковых срединных сетях», Сознание и познание , 18, стр. 193-215.

Филиппи, К.Л. (2011) «Динамическое я: изучение критической роли сети режима по умолчанию в самореферентной обработке», докторская диссертация, Айова: Университет Айовы.

Ресслер, Дж. и Эйлан, Н. (ред.) (2003) Свобода воли и самосознание , Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.

Стивенс, Г. Л. и Грэм, Г. (2000) Когда ломается самосознание: чужие голоса и вставленные мысли , Кембридж: MIT Press.

Примечания

1 См. по этому поводу: Антоний М. В. (2002) «Концепции сознания, виды сознания, значения «сознания»», Philosophical Studies , 109, стр. 1-16; Бен-Арци, Э.; Микулинсер, М. и Глаубман, Х. (1995) «Многогранная природа самосознания: концептуализация, измерение и последствия», Воображение, познание и личность , 15, стр.

Считаю, что именно национальное самосознание должно всегда быть в приоритете», — сказал Гицба.

Считаю, что именно национальное самосознание должно всегда быть в приоритете», — сказал Гицба.