Некоторые соображения по поводу сублимации

ФРЕЙД О СПОСОБНОСТИ К СУБЛИМАЦИИ

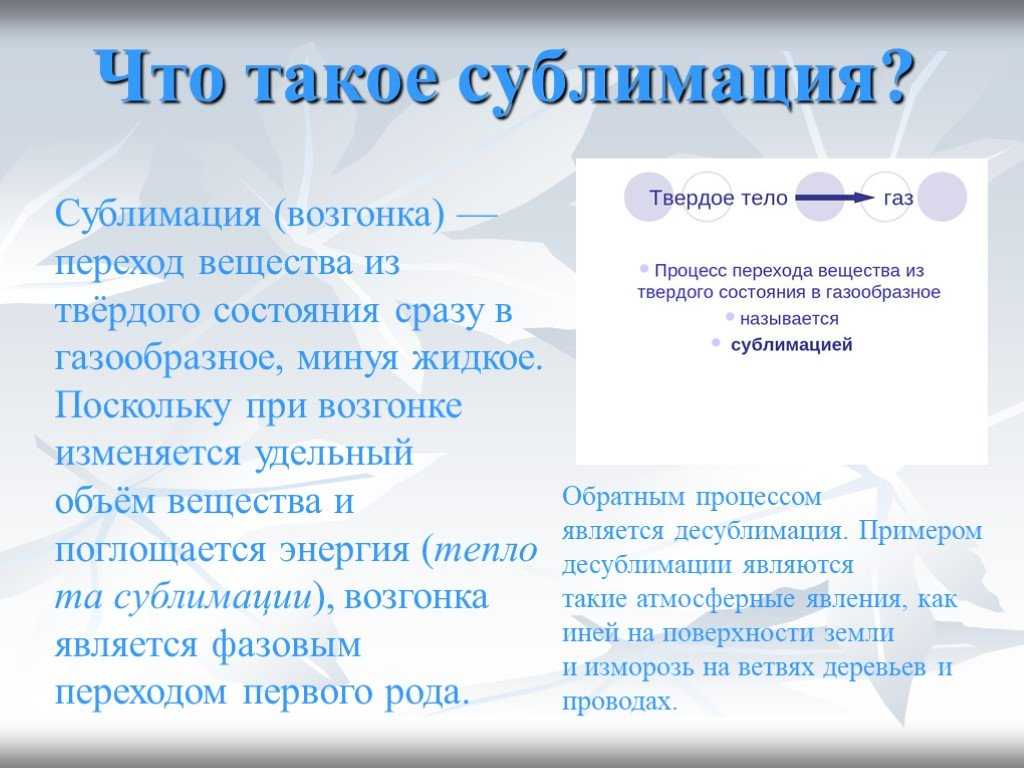

Понятие сублимации интересно – помимо прочего – тем, что оно проходит между искусством с его возвышенным и наукой, причем той самой химией, которая одолжила слово анализ психоанализу. Логично, что, как правило, под сублимацией понимается смещение либидо на художественное творчество или интеллектуальную работу, на искусство и науку. Напомним и о том, что образцом сублимации для Фрейда служит Леонардо да Винчи, художник и ученый. Леонардо обладал даром сублимации.

Принципиально важным при описании сублимации оказывается акцент на том, что сублимированное либидо направлено на производство социально значимых объектов. Результаты сублимации легитимированы приемлемым для культуры использованием либидо, в науке и искусстве. В анализе сублимации не обойтись без социального аспекта, без культурной морали. Так, например, в «Новых лекциях» 1932 года Фрейд прямо говорит о том, что сублимация подразумевает «модификацию цели и смену объекта, при которой учитывается наша социальная оценка» .

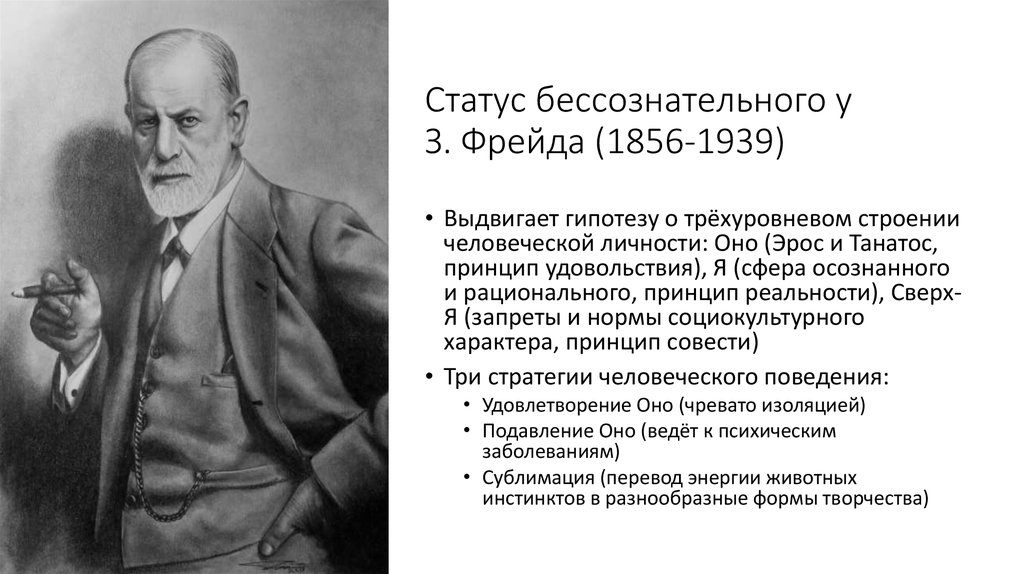

Итак, если у человека и есть способность, то к сублимации. Фрейд говорит здесь не о данности сублимации, а о способности к ней, способности к смещению в сторону производства культурных ценностей. При этом смещение с одной цели на другую не представляет собой никаких радикальных изменений: в психическом отношении цели – родственны. Смещение происходит и не происходит одновременно.

Сублимация – способность и судьба, а именно судьба влечения. Судьба сублимации – отклонение. Если в вышеприведенной цитате 1908 года Фрейд говорит только о смещении по цели, то в цитате 1932 года – о смещении по цели и с одного объекта на другой. Из статьи «Влечения и их судьбы» мы помним, что объект влечения – то, на чем достигается цель.

Сублимированное или десексуализированное либидо Фрейд связывает в «Я и оно» с одной психической инстанцией: «Сублимирование систематически осуществляется при посредстве я» . Посредничество я подразумевает десексуализацию. Этот момент стоит учитывать в клинической работе. В статье «Советы врачу при аналитическом лечении» Фрейд говорит о воспитательной деятельности аналитика, который должен руководствоваться «не столько собственными желаниями, сколько способностями анализируемого», а способности еще нужно иметь.

«Не все невротики обладают большим талантом к сублимации; относительно многих из них можно предположить, что они вообще не заболели бы, если бы владели искусством сублимировать свои влечения. Если их слишком усердно подталкивают к сублимации и перекрывают пути к самому простому и удобному удовлетворению влечения, то в большинстве случаев жизнь, которая и без того им кажется трудной, осложняется еще больше <…>. Кроме того, надо учитывать, что многие лица заболели как раз из-за попытки сублимировать свои влечения сверх меры, допустимой их организацией, и что у людей, способных к сублимации, этот процесс обычно совершается сам по себе, как только благодаря анализу преодолеваются их торможения. Поэтому я полагаю, что хотя стремление регулярно использовать аналитическое лечение для сублимации влечения всегда похвально, рекомендовать подобное стоит далеко не во всех случаях» .

Итак, сублимация – способ совладать с неврозом. Отметим вот что. Во-первых, Фрейд не утверждает, что сублимация – универсальная судьба влечения. Он говорит о необходимом таланте к сублимации и об искусстве сублимировать влечения, к которому способен далеко не каждый. Сублимация – фармакон, т. е. и лекарство, и яд. Кому-то она помогает жить и спасает от болезни, а кому-то она жизнь усложняет и даже ведет к заболеванию. Заболевание возникает из-за отклонения от срединного пути, в силу стремления сублимировать влечения «сверх меры». Как будто избыток сублимации оборачивается избытком бытия, избыточным наслаждением. Впрочем, даже если сублимация удается, она не избавляет полностью от страданий. И, как мы увидим, сама она не может быть полной, завершенной, законченной. В 1930-м году Фрейд прямо говорит:

Отметим вот что. Во-первых, Фрейд не утверждает, что сублимация – универсальная судьба влечения. Он говорит о необходимом таланте к сублимации и об искусстве сублимировать влечения, к которому способен далеко не каждый. Сублимация – фармакон, т. е. и лекарство, и яд. Кому-то она помогает жить и спасает от болезни, а кому-то она жизнь усложняет и даже ведет к заболеванию. Заболевание возникает из-за отклонения от срединного пути, в силу стремления сублимировать влечения «сверх меры». Как будто избыток сублимации оборачивается избытком бытия, избыточным наслаждением. Впрочем, даже если сублимация удается, она не избавляет полностью от страданий. И, как мы увидим, сама она не может быть полной, завершенной, законченной. В 1930-м году Фрейд прямо говорит:

«Слабость этого метода заключается еще и в том, что он не общеупотребителен, а доступен только немногим людям. Он предполагает особые, в полной мере не так уж часто встречающиеся способности и дарования. И даже этим немногим данный метод не обеспечивает полной защиты от страданий» .

Культура парадоксальным образом оказывается зоной сублимации влечений и их подавления. То есть культура вместе с я нацелена на сублимацию и вместе со сверх-я на подавление? К этому вопросу мы вернемся позднее вместе с Лаканом, а сейчас отклонимся в сторону критической теории, чтобы посмотреть, как она смотрит на отношение культуры и сублимации через пару десятилетий после Фрейда.

АДОРНО, МАРКУЗЕ, ЖИЖЕК И СМЕНА КУЛЬТУРЫ

Культура до Второй мировой войны и после – две разные культуры. И дело не только в том историческом разрыве, которым стал Освенцим, но и в том, что капитализм поменял свой курс с производственного на потребительский. Важнейшим сектором промышленности стала культуриндустрия, целью которой становится производство потребителя. В середине ХХ века Адорно и Хоркхаймер пишут о стремительном развитии культуриндустрии, цели которой далеки от сублимации:

«Культуриндустрии чужда сублимация, ей свойственна репрессия. Неустанно выставляя напоказ вожделеемое, женскую грудь в облегающем свитере или обнаженный торс атлетически сложенного героя, она лишь попросту распаляет несублимированную похоть, мазохистски исковерканную давней привычкой подчинения запрету» .

Итак, культуриндустрия не сублимирует влечения, а подавляет их, угнетает, репрессирует [unterdrückt]. В 1964 году в «Одномерном человеке» Герберт Маркузе, отталкиваясь от Фрейда, Райха и Адорно, вводит понятие репрессивной десублимации. Отметим, что речь у него идет не просто о подавлении сублимации, но о десублимации.

«По ходу прогресса технологической рациональности ликвидируются оппозиционные и трансцендирующие элементы “высокой культуры”, которые фактически становятся жертвой процесса десублимации, господствующего в развитых регионах современного мира» .

Под десублимацией Маркузе понимает использование сексуальной энергии в прямой, невозвышенной форме. Десублимация действует под маской раскрепощения. Либерализация оказывается еще одним витком порабощения, и, похоже, нет смысла говорить о судьбах сублимации в условиях либидоэкономики когнитивного капитализма. Почему? По меньшей мере, потому что эксплуатация сместилась именно в сторону влечений, и о их сублимации речь вообще не идет.

Славой Жижек, разворачивая мысль Маркузе о репрессивной десублимации в «Метастазах наслаждения», подчеркивает, что Фрейд не мог предвидеть такой поворот в развитии культуры. Репрессивная десублимация подразумевает в первую очередь десублимацию сублимирующей функции инстанции я. В результате человек, с одной стороны, возвращается к автоматическим, навязчивым реакциям оно; с другой стороны, он продолжает подчиняться стоящему на страже идеологического порядка сверх-я. Таким образом, происходит своего рода короткое замыкание между двумя бессознательными инстанциями, оно и сверх-я. Иначе говоря, и это имеет решающее значение – идеологические интерпелляции напрямую, непосредственно воздействуют на контур влечений.

«Буржуазный либеральный субъект подавляет свои бессознательные влечения, усваивая запреты и таким образом самоконтроль позволяет ему смирять в себе либидинальную “спонтанность”. В постлиберальных обществах, впрочем, сила общественного подавления более не действует как усвоенный Закон или запрет, требующий смирения и самоконтроля, вместо этого принимает форму гипнотической инстанции, которая обязывает “поддаться искушению”, т. е. подчиниться предписанию “Наслаждайся!”» .

Здесь как раз мы сталкиваемся с противоположностью между психоанализом и господствующей идеологией. Если первый призывает не спать, то вторая, полагаясь на гипнотическую инстанцию [hypnotic agency], призывает не просыпаться. Два призыва, stay asleep и enjoy, между собой структурно связаны. Здесь речь уже идет о де/сублимации и наслаждении. Обратимся к Лакану. Послушаем, что он говорит о сублимации.

ЛАКАН И СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТА НА СТАТУС ОБЪЕКТА

В первую очередь Лакан настаивает на том, что сублимация не может быть полной, завершенной, совершенной. Это суждение можно понять через мысль Фрейда, с которой мы встретились выше: сексуальные и несексуальные цели в психическом отношении родственны. Иначе говоря, выбор «десексуализированного» объекта еще не говорит о невключенности в этот объект сексуальной составляющей. Либидо не отказывается в сублимационной экономике ни от своей цели, ни от себя, и удовлетворение остается тем же. Лакан отмечает это, говоря: «Я с вами не трахаюсь, я с вами говорю – так вот, я могу получать от этого удовлетворение точно такое же, как если бы я с вами трахался» . О десексуализации речь не идет в так называемом полном смысле слова. Сублимация никогда не бывает полной, завершенной, либидо не может быть десексуализированным. Сублимация – pas-tout.

Это суждение можно понять через мысль Фрейда, с которой мы встретились выше: сексуальные и несексуальные цели в психическом отношении родственны. Иначе говоря, выбор «десексуализированного» объекта еще не говорит о невключенности в этот объект сексуальной составляющей. Либидо не отказывается в сублимационной экономике ни от своей цели, ни от себя, и удовлетворение остается тем же. Лакан отмечает это, говоря: «Я с вами не трахаюсь, я с вами говорю – так вот, я могу получать от этого удовлетворение точно такое же, как если бы я с вами трахался» . О десексуализации речь не идет в так называемом полном смысле слова. Сублимация никогда не бывает полной, завершенной, либидо не может быть десексуализированным. Сублимация – pas-tout.

От цели – к объекту. В процессе сублимации дело не в объекте, а в его позиции в структуре фантазма. Иначе говоря, сублимация, как повторяет в ходе VII семинара Лакан, возводит объект в достоинство Вещи, и чуть ли не любой объект, таким образом, может быть вовлечен в процесс сублимации. Отчасти Лакан следует за Фрейдом: объект для влечения имеет второстепенное значение; а отчасти от него отходит: дело не в смещении с одного, сексуального объекта, на другой, несексуальный.

Отчасти Лакан следует за Фрейдом: объект для влечения имеет второстепенное значение; а отчасти от него отходит: дело не в смещении с одного, сексуального объекта, на другой, несексуальный.

Лакан подходит к сублимации через Вещь, через пустоту Вещи, занимающей в этико-эстетической программе место интимной потусторонности, т. е. экстимности. Здесь, в кружении вокруг пустоты, эстетика встречается с этикой. Точнее, путь к этике пролегает через эстетику. Сублимация для Лакана, как и для Фрейда, непосредственно связана с социальным признанием, с вопросами этики. Движение от эстетики к этике отмечает и поэт Иосиф Бродский, который подчеркивает, что эстетика предшествует этике, а точнее: «эстетика – мать этики, а не наоборот. Если вы так не считаете, припомните обстоятельства, при которых вы влюбляетесь» .

Образец Вещи – пустота вазы. Произведение искусства окружает Вещь как пустоту. Место, с которого Лакан начинает говорить о сублимации, это «не объект якобы прямого, “сырого” удовлетворения, но его оборотная сторона, первобытная пустота, вокруг которой циркулирует влечение, нехватка, предполагающая позитивное существование в форме Вещи» . Еще один пример эстетики реального – куртуазная любовь, которая является «образцовой формой сублимации, ее парадигмой» . Образцом же лакановской этики реального, как мы помним, становится героиня совсем другой истории, древнегреческой трагедии, Антигона. Подходит Лакан к этой героине и со стороны эстетики, заводя разговор о красоте Антигоны. Красота эта напрямую связана со смертью, с готовностью к смерти, с положением между двумя смертями. И Лакан отмечает вслед за Фрейдом не просто связь сублимации с влечениями, но с влечением смерти.

Еще один пример эстетики реального – куртуазная любовь, которая является «образцовой формой сублимации, ее парадигмой» . Образцом же лакановской этики реального, как мы помним, становится героиня совсем другой истории, древнегреческой трагедии, Антигона. Подходит Лакан к этой героине и со стороны эстетики, заводя разговор о красоте Антигоны. Красота эта напрямую связана со смертью, с готовностью к смерти, с положением между двумя смертями. И Лакан отмечает вслед за Фрейдом не просто связь сублимации с влечениями, но с влечением смерти.

С другой стороны, Вещь связана с желанием и законом. И здесь уже речь не о влечении смерти, а о смерти. Вот что говорит Лакан:

«Вещь я узнал не иначе, как посредством закона. Ибо у меня и мысли бы не было пожелать ее, если бы закон не говорил мне – не пожелай. Но Вещь, взяв повод от заповеди, произвела во мне всякое пожелание, ибо без Закона Вещь мертва. Я жив был некогда без Закона, но когда пришла заповедь, Вещь ожила, пришла вновь, а я обрел смерть» .

В эстетической парадигме Канта Вещь задает регистр возвышенного, ведь она, по словам Фрейда, – тот остаток суждения, который не вписывается в символический порядок. Вещь травматична. Приближаясь к ней, субъект одновременно задает дистанцию. Если в случае сублимации речь идет о судьбе влечений, то в топологическом отношении – о смещении акцента с инстанции я на сверх-я.

Прежде, чем мы обратимся к дистанции, скажем, что это смещение акцента происходит у Лакана между IV и VII семинарами. В семинаре «Отношение объекта» он говорит о сублимации в связи с инстанцией я, сближая сублимацию и идеализацию. Здесь же возникает и образ смерти, именуемой Лаканом абсолютным Другим. Смерть входит в отношения воображаемого обмена, и сублимация подразумевает смещение через абсолютного Другого в сторону радикальной инаковости. Сублимация – «инверсия отношений собственного я и другого» . Смещение в воображаемом регистре можно понимать и как дистанцию, учреждаемую в нераспознавании [méconnaissance] себя и другого.

Дистанцию можно осмыслить и вслед за Аленкой Зупанчич с акцентом на инстанции сверх-я через соображения, которые Фрейд высказывает в статье «Юмор» (1925). Говоря о структуре психики, об инстанциях я и сверх-я, об учреждении их у ребенка, Фрейд переходит к юмору и пишет: «Личность юмориста сняла психический акцент со своего я и перенесла на свое сверх-я. Я может теперь показаться крошечным, любые его интересы ничтожными, а при таком новом распределении энергии сверх-я должно легко удаться подавление возможных реакций я» . Здесь Аленка Зупанчич и обнаруживает дистанцию: «Субъект начинает придерживаться отстраненной или “возвышенной” точки зрения на мир и себя самого как часть этого мира. Можно даже сказать, что чем сильнее сверх-я субъекта, тем более восприимчив этот субъект будет к чувству возвышенного» .

Здесь же сублимация сталкивается с десублимацией. Что убеждает в том, что именно сверх-я, а не, скажем, идеал-я? Пожалуй, то, что именно сверх-я – это место наслаждения. Именно здесь осуществляется трансгрессия. Нет наслаждения без пересечения границы закона, символического. Так мы оказываемся на пределе, на стыке символического и реального. Возвышенное как раз и описывается двумя чертами, присущими наслаждению: удовольствие и боль.

Нет наслаждения без пересечения границы закона, символического. Так мы оказываемся на пределе, на стыке символического и реального. Возвышенное как раз и описывается двумя чертами, присущими наслаждению: удовольствие и боль.

Если Фрейд делал акцент в процессе сублимации на я как на посреднике, то Лакан смещает его на сверх-я. Возвышенное, поразительным образом, оказывается связанным и с невозможностью артикуляции, символизации, и возможным разрывом-источником символизации как сублимации. Иначе говоря, переживание возвышенного конгруэнтно субъективации, с учетом афанизиса субъекта. В эстетическом регистре речь идет о представлении непредставимого: «Особенность Вещи и состоит как раз в том, что вообразить ее невозможно. Проблема сублимации должна ставиться именно так» .

Так говорит Лакан. Его голос отнюдь не нейтрален. По крайней мере, невозможность представить откликается «невозможным нулевым тоном [l’impossible ton zéro]» .

P. S. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НЕПРЕДСТАВИМОГО

Представление непредставимого – одно из принципиальных понятий эстетики Жана-Франсуа Лиотара. Прежде чем мы уделим ему немного внимания, напомним, что Фрейд пользуется производным от латинского понятием Sublimierung (sublimation – возвышение, очищение; sublimis – высокий, возвышенный). И это само по себе уже примечательно. Не так много в психоаналитическом словаре научной латыни. К слову, в сегодняшней психологии термин сублиминальный означает подпороговый, подсознательный. И совсем неслучайно речь в психологии сегодня идет о сублиминальном менеджменте и управлении подсознанием клиентов. Сейчас, впрочем, речь не о судьбе сублимации, а о том, что между Sublimierung Фрейда и кантовским возвышенным [Erhabene], о котором речь пойдет дальше, – в немецком языке нет ничего общего. Однако есть во французском; и последующие краткие соображения строятся с учетом закадрового акустического сродства sublime et sublimation, с учетом созвучия в разноголосице Канта и Фрейда.

Прежде чем мы уделим ему немного внимания, напомним, что Фрейд пользуется производным от латинского понятием Sublimierung (sublimation – возвышение, очищение; sublimis – высокий, возвышенный). И это само по себе уже примечательно. Не так много в психоаналитическом словаре научной латыни. К слову, в сегодняшней психологии термин сублиминальный означает подпороговый, подсознательный. И совсем неслучайно речь в психологии сегодня идет о сублиминальном менеджменте и управлении подсознанием клиентов. Сейчас, впрочем, речь не о судьбе сублимации, а о том, что между Sublimierung Фрейда и кантовским возвышенным [Erhabene], о котором речь пойдет дальше, – в немецком языке нет ничего общего. Однако есть во французском; и последующие краткие соображения строятся с учетом закадрового акустического сродства sublime et sublimation, с учетом созвучия в разноголосице Канта и Фрейда.

Возвышенное определяется переживаемым, но непредставимым. То, что поддерживает эстетическое чувство, больше не является свободным синтезом форм способности воображения, но неудачей синтеза. Возвышенное остается непостижимым для души. Остается непостижимым, захватывая душу. Возвышенное «имеет место тогда, когда воображению, напротив, не удается представить какой-нибудь объект, который хотя бы в принципе мог бы согласоваться с тем или иным понятием» . При столкновении с возвышенным воображению не удается синтезировать форму, поскольку форма эта, если и существует, то превосходит меру понимания. Современное искусство – такое искусство, которое нацелено на то, «чтобы представить – что имеется нечто непредставимое» .

Возвышенное остается непостижимым для души. Остается непостижимым, захватывая душу. Возвышенное «имеет место тогда, когда воображению, напротив, не удается представить какой-нибудь объект, который хотя бы в принципе мог бы согласоваться с тем или иным понятием» . При столкновении с возвышенным воображению не удается синтезировать форму, поскольку форма эта, если и существует, то превосходит меру понимания. Современное искусство – такое искусство, которое нацелено на то, «чтобы представить – что имеется нечто непредставимое» .

Тема границ представления отмечает интерес Лиотара к пределам различных средств, имеющихся в распоряжении для репрезентации объектов. Речь идет о пределе возможностей языка и изобразительного искусства. Лиотара волнует вопрос о существовании того, что невозможно представить, а также вопрос о представлении непредставимого. И тот, и другой вопросы – вопросы памяти и забвения, первовытеснения и собственно вытеснения. Вот у Лиотара и возникает вопрос, «каким образом кантовское возвышенное или фрейдовское последействие не поддаются записи в память, будь то даже и бессознательную» .

То, что не вписывается в память, не перестает не выписываться, и здесь вновь и вновь на горизонте непредставимые пределы Вещи. Непредставимость, непостижимость причиняют душевную боль. Страдание, боль и удовольствие, наслаждение. Наслаждение и возвышенное метонимичны, и сублимация всегда уже несет в себе след удовлетворения влечения. Сублимация и десублимация – диалектические процессы, не существующие один без другого. К тому же, еще раз: они – pas-tout.

- 1 Фрейд З. (1932) Новый цикл лекций по введению в психоанализ // Введение в психоанализ. Лекции. М.: «Фирма СТД», 2003. С. 532.

- 2 Фрейд З. (1908) Культурная половая мораль и современная нервозность // Вопросы общества и происхождение религии. М.: «Фирма СТД», 2007. Перевод А. М. Боковикова. С. 18.

- 3 Андреас-Саломе Л. (1916) «Анальное» и «сексуальное». Ижевск: ERGO, 2012. С. 37.

- 4 Фрейд З.

(1923) Я и оно. М.: Меттэм, 1990. Перевод В. Ф. Полянского. С. 42.

(1923) Я и оно. М.: Меттэм, 1990. Перевод В. Ф. Полянского. С. 42.

- 5 Фрейд З. (1912) Советы врачу при психоаналитическом лечении // Сочинения по технике лечения. М.: «Фирма СТД», 2007. Перевод А. М. Боковикова. С. 179.

- 6 Фрейд З. (1930) Неудобства культуры //Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: «Республика», 1995. Перевод Р. Ф. Додельцева. С. 306.

- 7 Хоркхаймер М., Адорно Т. В. (1947) Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М.; СПб.: Медиум, Ювента, 1997. С. 175.

- 8 Маркузе Г. (1964) Одномерный человек. М.: “REFL-book”, 1994. С. 72.

- 9 Žižek S. (1994) The Metastases of Enjoyment. L., N.Y.: Verso. P. 18.

- 10 Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия психоанализа (Семинар.

Книга XI). Перевод А. К. Черноглазова. М.: Гнозис/Логос, 2004. С. 177.

Книга XI). Перевод А. К. Черноглазова. М.: Гнозис/Логос, 2004. С. 177.

- 11 Бродский И. Нескромное предложение // Бродский И. В тени Данте. СПб.: «Азбука-классика», 2010. С. 18.

- 12 Žižek S. (1991) Looking Awry. An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture. MIT, 1991. P. 83.

- 13 Лакан Ж. (1959-1960) Этика психоанализа (Семинары. Книга 7). Перевод А. К. Черноглазова. М.: Гнозис/Логос, 2006. C. 167.

- 14 Там же. C. 111.

- 15 Lacan J. (1956-1957) Livre IV. La relation d’objet. P.: Seuil, 1994. Р. 434

- 16 Фрейд З. (1925) Юмор // Художник и фантазирование. М.: «Республика», 1995. Перевод К. Ф. Додельцева. С. 283.

- 17 Zupančič A.

(2000) Ethics of the Real. L., N.Y.: Verso. P. 154. Перевод Ольги Гуляевой.

(2000) Ethics of the Real. L., N.Y.: Verso. P. 154. Перевод Ольги Гуляевой.

- 18 Лакан Ж. (1959-1960) Этика психоанализа (Семинары. Книга 7). C. 164.

- 19 Lyotard J.-F. (1991) Lectures d’enfance. P.: Galilée. P. 145.

- 20 Лиотар Ж.-Ф. (1982) Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Постмодерн в изложении для детей. Письма 1982-1985. М.: РГГУ, 2008. Перевод А. Гараджи. С. 24-25.

- 21 Там же. С. 25.

- 22 Лиотар Ж.-Ф. (1988) Хайдеггер и «евреи». СПб.: Аксиома, 2001. Перевод В. Лапицкого. С. 16.

Любовь у Фрейда, Фромма, Маркузе, Лакана, Ханны Арендт и Маши Макаровой • Расшифровка эпизода • Arzamas

У вас отключено выполнение сценариев Javascript. Измените, пожалуйста, настройки браузера.

Либидо, невроз, рассеянная эротика, хиазм, раздвоенное бытие и другие термины, которыми описывают любовь в XX веке

Автор Артемий Магун

Переходим в XX век в нашем очень беглом изложении. Вы понимаете, что я не претендую здесь на полноту. Здесь узловую роль в понимании любви сыграл, конечно, психоанализ. Школа, которая сначала была, в общем-то, школой преимущественно медицинской, терапевтической, но потом выросла до целого философского направления. Зигмунд Фрейд, который создал эту школу, поначалу был очень материалистически настроен и сводил любовь, по сути дела, к физиологическому половому импульсу. Не видя любви, он видит энергию либидо, полового желания. Хотя, кстати, там тот же корень, что и в слове «любовь», — Liebe. Фундаментально это то же самое, но вот эта энергия (он ее понимает материально) якобы подавляется обществом, поэтому возникают неприятные напряженные аффективные комплексы, в результате чего наше влечение переходит на того или иного субъекта или даже на объект.

Фрейд описывает эмоциональную жизнь человека как своего рода неврозы, то есть нервные напряжения, связанные с конфликтом влечений. Например, он выделяет истерию — ненасытимое желание, связанное с постоянным сомнением в другом; навязчивый невроз, или обсессию, когда, наоборот, объект постоянно с нами и мы даже иногда хотели бы от него отстроиться, но не можем. По сути дела, то, что мы называем любовью, Фрейд старается описать при помощи этих двух терминов. Кроме того, он выделяет полуневроз, которым является сублимация, сублимация полового влечения. Если твое половое влечение не удовлетворено, ты начинаешь писать стихи, раздумывать о смысле бытия — то есть это как бы такой перевернутый Платон. Если у Платона ты должен подавить свое половое влечение и перейти к созерцанию сути бытия, то у Фрейда это происходит с неудачниками, с теми, у кого так или иначе не получилось. Общество репрессировало их половое влечение, и тогда они успешно занимаются сутью бытия. Это издевательская, немножко карнавальная модель, но что-то в ней есть, как и в версии Платона. Фрейд понимает любовь как своеобразную сублимацию. Когда люди начинают говорить о любви, то, вероятно, это значит, что они не удовлетворены телесной, материальной составляющей и хотят поэтому сублимировать свои чувства.

Фрейд понимает любовь как своеобразную сублимацию. Когда люди начинают говорить о любви, то, вероятно, это значит, что они не удовлетворены телесной, материальной составляющей и хотят поэтому сублимировать свои чувства.

Но шире говоря, конечно, весь Фрейд — о любви, поскольку он старается объяснить почти всю эмоциональную жизнь человека именно через либидо, то есть материально понятую любовь. Наряду с влечениями к «я», с любовью к себе, любовь к другому является двигателем всей жизни человека. И это не любовь к какому-то одному человеку, как в традиционной романтической любви: по Фрейду, человек вступает в слабое или сильное половое отношение почти со всеми, кто его окружает, начиная с отца и матери.

Отдельно Фрейд развивает интересное учение о влюбленности, по-немецки — Verliebtheit. Собственно, у него это не то же самое, что любовь, Liebe, но для нас эта влюбленность ближе как раз к тому, что мы называем любовью. Так вот, влюбленность — это очень сильное чувство, которое объединяет, во-первых, поклонение авторитету, связанному с идентификацией «я» и другого человека (то есть мы не столько любим, сколько проецируем себя) и, второе, — привязанность к внешнему объекту, к тому другому, к тому, что не мы, то есть традиционное либидо. Вот когда эти две самые сильные человеческие страсти соединяются на одном человеке, то есть один и тот же человек является для нас авторитетом и объектом, которого можно потрогать, которым можно завладеть, — вот это, считает Фрейд, в каком-то смысле ужас, потому что страсть здесь почти неостановима. Этим он объясняет, например, тоталитарные культы разного рода и феномен вождя. А шире говоря, он ухватывает здесь нечто важное для любви в целом: это и полурелигиозное восхищение другим человеком как личностью, и параллельно — странное желание его или ее потрогать, объективировать. Настоящая любовь там, где нелегко соединяются оба эти регистра.

Вот когда эти две самые сильные человеческие страсти соединяются на одном человеке, то есть один и тот же человек является для нас авторитетом и объектом, которого можно потрогать, которым можно завладеть, — вот это, считает Фрейд, в каком-то смысле ужас, потому что страсть здесь почти неостановима. Этим он объясняет, например, тоталитарные культы разного рода и феномен вождя. А шире говоря, он ухватывает здесь нечто важное для любви в целом: это и полурелигиозное восхищение другим человеком как личностью, и параллельно — странное желание его или ее потрогать, объективировать. Настоящая любовь там, где нелегко соединяются оба эти регистра.

Как я уже сказал, на самом деле теория Фрейда, вопреки самому Фрейду, посвящена именно любовной жизни современного человека в ее прозаическом понимании. Можно сказать, романной жизни. Конечно, Фрейда не было бы без французского романа. Современный французский философ Ален Бадью называет психоанализ современной теорией любви. У него есть термин «родовая процедура», то есть процедура порождения истины в данной конкретной ситуации. То есть у тебя есть ситуация, ты пытаешься вывести наружу ее потенциал, понять, о чем она, сконструировать в ней что-то новое, какие-то новые возможности. Если эта ситуация у тебя бытовая, личная, то есть мы не говорим о политической революции, а именно о родовой процедуре любви. Любовь — это способ бытования истины, и психоанализ, по Бадью, — это как раз та традиция, которая была направлена на выявление этой истины.

У него есть термин «родовая процедура», то есть процедура порождения истины в данной конкретной ситуации. То есть у тебя есть ситуация, ты пытаешься вывести наружу ее потенциал, понять, о чем она, сконструировать в ней что-то новое, какие-то новые возможности. Если эта ситуация у тебя бытовая, личная, то есть мы не говорим о политической революции, а именно о родовой процедуре любви. Любовь — это способ бытования истины, и психоанализ, по Бадью, — это как раз та традиция, которая была направлена на выявление этой истины.

Дальше в рамках психоанализа было в свое время очень много рассуждений как раз о любви. Яркие интерпретации любви в психоанализе предложили Эрих Фромм и Герберт Маркузе, оба — члены так называемой Франкфуртской школы. У Фромма возникает моральная интерпретация любви: он говорит, что любовь — это здоровое чувство, хороший выход из всевозможных неврозов, которые у тебя могут быть, это функция, которая позволяет нам быть сосредоточенным не на объектах того или иного рода, не на владении, а на собственном существовании и существовании другого. То есть любящий — это тот, кто вступает в экзистенциальное, полноценное общение с другим индивидом как личностью и самоотверженно дарит себя ему. А если этого всего не получается, то начинаются неврозы по Фрейду.

То есть любящий — это тот, кто вступает в экзистенциальное, полноценное общение с другим индивидом как личностью и самоотверженно дарит себя ему. А если этого всего не получается, то начинаются неврозы по Фрейду.

То есть Фромм, грубо говоря, ставит Фрейда на голову и возвращается к более традиционной модели романтической любви или даже дружбы, а либидо уже не играет центральной роли — точнее, оно понимается как синоним настоящей любви. Вроде бы это более здравая модель — а с другой стороны, она очень банальна и моралистична. Что же происходит, собственно, с нашими иррациональными влечениями — здесь непонятно.

Герберт Маркузе в чем-то здесь близок, но он идет другим путем. Он считает как раз половую любовь, эрос, совокупностью некоторых конструктивных, утвердительных желаний и страстей, которые у нас есть. Но, кроме того, у нас есть, естественно, и очень много негативного: вражда, ненависть, тревога, —которое в основном связано с тем, что общество (репрессивное, авторитарное) давит в нас конструктивные импульсы. То есть если поменять общество, если снять это давление, то предназначение человека — это любовь в смысле эроса. Любить надо, естественно, не одного человека, а многих. Присутствует некоторая рассеянная эротика, рассеянная сексуальность, которая дает выход в человеке именно тому, что нужно. Поэтому, скажем, революция 1968 года и всеобщая эмансипация сексуальности, произошедшая в 1970–80-е годы, а сейчас вроде бы заканчивающаяся на наших глазах, шла как раз под влиянием идей Маркузе. А они, в свою очередь, встраивались им в психоаналитическую традицию.

То есть если поменять общество, если снять это давление, то предназначение человека — это любовь в смысле эроса. Любить надо, естественно, не одного человека, а многих. Присутствует некоторая рассеянная эротика, рассеянная сексуальность, которая дает выход в человеке именно тому, что нужно. Поэтому, скажем, революция 1968 года и всеобщая эмансипация сексуальности, произошедшая в 1970–80-е годы, а сейчас вроде бы заканчивающаяся на наших глазах, шла как раз под влиянием идей Маркузе. А они, в свою очередь, встраивались им в психоаналитическую традицию.

Самый известный теоретик психоанализа — это французский философ Жак Лакан. Он тоже писал довольно много про любовь и, как и упомянутые авторы, трактовал ее гораздо более экзистенциально, одухотворенно, чем сам Фрейд. Любовь у Лакана — это не просто секс, не просто диалог «я — ты», а это, как он выражается, «дар того, чего у тебя нет, тому, кто этого не хочет». Такой парадокс. То есть это половое отношение, но оно осложнено тем, что Лакан называет «символической кастрацией», тем, что наше половое влечение и вообще жизнь наших влечений с самого начала отмечены некоторой нехваткой, некоторой фрустрацией.

В результате этого ты не можешь спокойно вступить в гармоничные отношения с другим человеком, но тебе нужно мыслить себя как объект и пытаться завладеть другим тоже как объектом. И вот эта игра «субъект — объект», неизбежная объективация друг друга и в то же время попытка принести себя в качестве объекта в дар, делает любовь похвальной, но достаточно бесперспективной и трагической практикой. По Лакану, мы обречены на взаимонепонимание в любовных отношениях, но тем не менее они возможны и они выражают наше в каком-то смысле даже предназначение. Заметьте, что опять же здесь у Лакана есть преемственность по отношению к французской традиции, к французскому роману, достаточно скептическому в отношении любви.

В XX веке любовь становится культовым предметом для масс, но, конечно, постоянно подвергается и философской рефлексии. Помимо фрейдистской традиции, много пишут о любви в современной французской метафизически ориентированной философии. В частности, в феноменологии. Феноменология — это такая философская традиция XX–XXI веков, которая пытается на основе опыта, в том числе эмоционального, перестроить наше представление о реальности — о реальности жизни, о нашем жизненном мире.

Феноменология — это такая философская традиция XX–XXI веков, которая пытается на основе опыта, в том числе эмоционального, перестроить наше представление о реальности — о реальности жизни, о нашем жизненном мире.

В частности, Морис Мерло-Понти, крупнейший французский феноменолог, создал теорию, которая очень много дает для понимания половой любви. Такая любовь представляет собой, говорит Мерло-Понти, хиазм, перекрест — от буквы Х, которая образует переплетение. Здесь наше тело как бы наизнанку выворачивается в отношении с другим человеком — и буквально, и в переносном смысле, и мы, как на ленте Мебиуса, встречаемся с другим человеком внутри самих себя. Любящие — это те, кто таким образом переплетается. Уже непонятно, где кончается моя кожа и начинается твоя, где я тебя буквально проглатываю, — и так далее, по мере сил. И тем самым, собственно, человек, каждый из этих любящих, подключается к чему-то вне себя, происходит та самая желанная трансценденция. Потому что иначе мы были бы замкнутыми монадами, которые вообще не имели бы никакого контакта с внешним миром.

Еще один современный французский автор-феноменолог, который пишет о любви, — это Жан-Люк Марион, тоже очень знаменитый философ. Он написал книгу «Эротический феномен». Марион считает, что любовный опыт сродни религиозному. У него есть термин «насыщенный феномен», то есть феномен, который настолько богат всевозможными видами опыта, эмоциями, переживаниями, что ему невозможно поставить в соответствие внешний конкретный внешний объект. Вот мы сейчас наблюдаем, допустим, Елену Петровну, мы очень любим Елену Петровну, и когда мы видим Елену Петровну — нас охватывает такое сильное чувство, что мы прямо не можем. То есть любовь, то, что мы ощущаем при виде Елены Петровны, больше этой Елены Петровны, оно не может быть сведено к наблюдению вот этой конкретной личности Елены Петровны. В этом феномене встает вопрос о самом бытии. Это чем-то похоже на стендалевскую кристаллизацию, но наоборот. Поэтому любовь, действительно, — это важнейший в нашей жизни феномен, абсолютно необходимый для бытия человека. Почему? Потому что через этот феномен происходит прежде всего удостоверение человека в значимости собственного бытия — и заодно бытия вообще. Он находит другого человека, который дает ему словесное признание, и весь комплекс переживаний, связанный с этим словесным признанием, и образует любовь. Он, повторяю, не сводится к взаимоотношениям с данным конкретным индивидом. Это такая развернутая и сложная теория, но суть ее достаточно понятная и, я бы сказал, местами тривиальная.

Почему? Потому что через этот феномен происходит прежде всего удостоверение человека в значимости собственного бытия — и заодно бытия вообще. Он находит другого человека, который дает ему словесное признание, и весь комплекс переживаний, связанный с этим словесным признанием, и образует любовь. Он, повторяю, не сводится к взаимоотношениям с данным конкретным индивидом. Это такая развернутая и сложная теория, но суть ее достаточно понятная и, я бы сказал, местами тривиальная.

Я уже упоминал нашего современника, французского философа Алена Бадью — вот он уже не феноменолог. Даже затрудняюсь сказать, в какой он парадигме работает. В каком-то смысле он экзистенциалист, наверное. Он известен прежде всего своей политической теорией, теорией политического события, но он тоже написал небольшую книгу о любви, в которой любовь рассматривается (немножко вопреки Платону) как сущностное раздвоение бытия. То есть не то что это не единство, но это не полное объединение, это создание двоицы, раздвоенного бытия. И, соответственно, такая любовь растет из события встречи. Вот ты встретился, случайно или не совсем, с другим человеком, с той же самой Еленой Петровной, и у тебя появился двуединый субъект. Допустим, если ты Николай Иванович и тебе нравится Елена Петровна, то получается — Николай-Иванович-и-Елена-Петровна, как «Иван-да-марья» — это теперь какое-то время нераздельное такое двуединство, слияние. Вспомним вагнеровских Тристана и Изольду. Но вся суть здесь в том, что они образуют двойной, не сводимый к одному объект. Ну а про встречу — мы видим, что здесь продолжается все та же традиция XIX века, традиция романа, где любовь — это результат какого-то случайного хаоса переплетений, интриг судьбы, приключений и так далее. Но здесь этому приключению придается какая-то романтическая сверхценность. И Бадью считает, что созданный в результате любви такой двойственный объект не может сам по себе существовать, без твоего постоянного вовлечения. Здесь любовь становится еще и субъективным отношением.

И, соответственно, такая любовь растет из события встречи. Вот ты встретился, случайно или не совсем, с другим человеком, с той же самой Еленой Петровной, и у тебя появился двуединый субъект. Допустим, если ты Николай Иванович и тебе нравится Елена Петровна, то получается — Николай-Иванович-и-Елена-Петровна, как «Иван-да-марья» — это теперь какое-то время нераздельное такое двуединство, слияние. Вспомним вагнеровских Тристана и Изольду. Но вся суть здесь в том, что они образуют двойной, не сводимый к одному объект. Ну а про встречу — мы видим, что здесь продолжается все та же традиция XIX века, традиция романа, где любовь — это результат какого-то случайного хаоса переплетений, интриг судьбы, приключений и так далее. Но здесь этому приключению придается какая-то романтическая сверхценность. И Бадью считает, что созданный в результате любви такой двойственный объект не может сам по себе существовать, без твоего постоянного вовлечения. Здесь любовь становится еще и субъективным отношением. Ты должен быть верным событию любви, ты должен быть верным этой двоице, ты должен постоянно доказывать и поддерживать любовь, иначе она пропадает. То есть тут немножко тоже как с религией. Можно сказать, что Бог, конечно, есть, но если ты не молишься Богу, то его и нет. Так же и здесь. Любовь — это не медицинский факт, не психоаналитическая «высокая болезнь», а некоторое событие, которое нуждается в постоянном подтверждении и утверждении.

Ты должен быть верным событию любви, ты должен быть верным этой двоице, ты должен постоянно доказывать и поддерживать любовь, иначе она пропадает. То есть тут немножко тоже как с религией. Можно сказать, что Бог, конечно, есть, но если ты не молишься Богу, то его и нет. Так же и здесь. Любовь — это не медицинский факт, не психоаналитическая «высокая болезнь», а некоторое событие, которое нуждается в постоянном подтверждении и утверждении.

Если сейчас подводить итог, то, во-первых, любовь продолжает быть сверхценным явлением современной философии. В этом смысле Платон и христианство продолжаются. Не все, конечно, авторы пишут о любви, но все время от времени упоминают о ней с крайним пиететом. Если они ее и критикуют, то это во имя какой-нибудь высшей, бестелесной, но все равно любви. Из исключений мне известна разве что Ханна Арендт (не случайно женщина) — она выражает порой беспокойство по поводу того, что так много говорят о любви и тем самым отвлекают людей от публичной сферы, от сферы поступков, политических решений и выводят людей в интимность, которая характерна для любви, в их совместное одиночество. Но даже Арендт в конечном счете любви не противостоит: как я уже говорил, она пропагандирует «любовь к миру» в духе Августина.

Но даже Арендт в конечном счете любви не противостоит: как я уже говорил, она пропагандирует «любовь к миру» в духе Августина.

Таким образом, что можно сказать в целом? Любовь — это очень древний миф и это действительно древняя сила взаимного влечения предметов, которая доходит до просто физической силы, всемирного тяготения, и эта сила придает инстинктивному поведению человека некий дополнительный сверхимпульс, какой-то избыток. Она заставляет человека обращать особое внимание на людей, животных, вещи, которыми человек наслаждается. Он их не может полностью объективировать, есть что-то еще, и вот это еще — это любовь. Но при этом подлинная любовь все-таки включает еще и любовь к самому себе или к самой себе, то есть любовь к процессу собственного бытия.

Мне вслед за Аристотелем кажется, что на самом деле любовь, которая была бы полным самопожертвованием и растворением в другом, — эта любовь тоже не аутентичная. В любви должна быть любовь к любви, то есть к самому процессу, в котором ты встречаешься с другим человеком, к себе, который любит. Иначе любовь не сможет воспроизводиться. Но, конечно, любовь не работает сама по себе: как мы уже видели, здесь необходимы постоянные субъективные усилия. И здесь неизбежно постоянное вопрошание, постоянная неопределенность, постоянные сомнения. Но только на этих условиях нам с вами вообще дана способность к какому-либо отношению.

Иначе любовь не сможет воспроизводиться. Но, конечно, любовь не работает сама по себе: как мы уже видели, здесь необходимы постоянные субъективные усилия. И здесь неизбежно постоянное вопрошание, постоянная неопределенность, постоянные сомнения. Но только на этих условиях нам с вами вообще дана способность к какому-либо отношению.

Дальше. Важный феномен — любовь все-таки не единственная земная страсть. Есть же и другие аффекты. Есть еще как минимум ненависть, то есть полярная любви страсть. Что с ней происходит? Она априори подчинена любви, как, в общем-то, почти все философы считают, она вторична? Не знаю. Ненависть, сила расторжения, отторжения довольно фундаментальна. И, возможно, сила и пафос романтической любви обусловлены именно тем, что ей попутно, помимо позитивного отношения и симпатии, надо еще преодолевать неизбежную ненависть или страх, которые мы испытываем при виде чужого человека. А если это еще и человек другого пола, гендера или, не дай бог, другого возраста, другой национальности, то эта ненависть или страх неизбежно возрастают. Чтобы перебить ненависть, мы и говорим, что любовь — это задача, это сила, это постоянная тревога и усилия. Почему? Ну, видимо, потому, что, если она не придет на это место в отношении с другим человеком, туда очень легко может прийти ненависть. Ненависть тоже ведь может быть избирательной, это не обязательно ненависть вообще ко всему миру.

Чтобы перебить ненависть, мы и говорим, что любовь — это задача, это сила, это постоянная тревога и усилия. Почему? Ну, видимо, потому, что, если она не придет на это место в отношении с другим человеком, туда очень легко может прийти ненависть. Ненависть тоже ведь может быть избирательной, это не обязательно ненависть вообще ко всему миру.

Более того, даже если не брать ненависть как отрицательное чувство отторжения, сама любовь с ее навязыванием дара, как мы упоминали, с ее желанием слиться в смерти, вообще с определенной навязчивостью, которую мы тоже упоминали, — она для вас позитивна, а для другого человека или для общества она может выступать как раз как очень даже негативный феномен, то, что называется сегодня «харассмент». То есть вроде как это не ненависть, не жестокая какая-то практика, не мучение другого человека, но сам факт того, что вы лезете к нему со своей любовью, может быть расценен как акт ненависти. Поэтому, учитывая этот взаимообмен, диалектику любви и ненависти, в том числе то, что любовь сама, с другой точки зрения, может быть рассматриваема как ненависть, здесь создается, вообще говоря, очень взрывоопасный клубок.

То есть либо ненависть и любовь могут иногда объединиться и ненависть будет подпитывать любовь, и тогда мы имеем какую-то всесжигающую мощную страсть, либо, наоборот, все позитивные силы любви на самом деле подключаются к всепобеждающей ненависти. Например, сегодня в американском обществе ненависть к Дональду Трампу, по-моему, приобретает именно такой масштаб.

С XIX по XXI век культивация любви крутится вокруг половой любви двух индивидов. Их объединение в семью само по себе непрочно, поэтому оно требует постоянной аффективной подпитки. Конечно, это сила любви, это секуляризация христианской любви к Христу или к Мадонне — это все верно, но то, что каждый вообще должен кого-то любить, — это, можно сказать, результат принципа трансценденции и любви к иному, того, что мы должны выйти наружу. Но то, что мы требуем любви взамен, и то, что мы любим избранного индивида, выбираем его или ее, — это некоторое смещенное удвоение нашего собственного нарциссизма, переплетение любви к «я» и любви к другому, переплетение, я бы сказал, единства с одиночеством как высшего принципа. То есть принцип объединения всех и принцип единого как одного конкретного человека. Выбор моего возлюбленного — это возвращение на другом материале ко мне же, к вопросу о моей собственной случайной и удивительной экзистенции. Иначе мы бы просто симпатизировали всем, любили всех, вступали бы в половые отношения со всеми, не стоял бы вопрос выбора этой конкретной личности. Поэтому, если немножко иронично формулировать, романтическая любовь современности — это некоторое компромиссное образование между человеколюбием и нарциссизмом.

То есть принцип объединения всех и принцип единого как одного конкретного человека. Выбор моего возлюбленного — это возвращение на другом материале ко мне же, к вопросу о моей собственной случайной и удивительной экзистенции. Иначе мы бы просто симпатизировали всем, любили всех, вступали бы в половые отношения со всеми, не стоял бы вопрос выбора этой конкретной личности. Поэтому, если немножко иронично формулировать, романтическая любовь современности — это некоторое компромиссное образование между человеколюбием и нарциссизмом.

Но остается, как мы видели, еще дружба. Она, как и в Древней Греции, является у нас неформальным цементом общества. Дружба создает риск прагматического использования любимого, мы об этом тоже говорили, но, с другой стороны, в ней меньше обременительной навязчивости, поэтому, может быть, она и является альтернативой вот такой сверхсильной страсти, которой является любовь. Далее, если даже дружба может показаться нам слишком избирательной и утилитарной, то остаются как минимум жизнелюбие и человеколюбие, то, что раньше называли словом «филантропия». Общество вряд ли мыслимо без некоторой фоновой симпатии, без этой аристотелевской «филии», объединяющей людей.

Общество вряд ли мыслимо без некоторой фоновой симпатии, без этой аристотелевской «филии», объединяющей людей.

Можно обсуждать, насколько необходима и насколько неизбежна любовь к одному индивиду, любовь, которая нарушает нашу социальную ткань и ставит под вопрос нашу собственную личность, или предпочтительнее тоже упоминавшиеся мной публичные и более слабые формы любви, такие как дружба. Возможно, необходимо и то и другое. Но понятно, что любовь (как, по крайней мере, мы ее понимаем уже 2,5 тысячи лет) превышает свои предметы. За любовью к Елене Петровне или Николаю Ивановичу, за любовью к родителям, детям и так далее стоит что-то более фундаментальное, некоторая структура нашего существования, нашего отношения к миру. Я бы сказал, что нам надо всегда помнить и задумываться о любви как таковой. Не любви к чему-то, а любви, можно сказать, ни к чему. Можно сказать, что любовь нам ценна как минимум просто как имя. Не случайно в русском языке есть имя Любовь — не во всех языках, вообще говоря, такое имя собственное есть. Это что-то говорит о русской культуре. И есть такая замечательная песенка:

Это что-то говорит о русской культуре. И есть такая замечательная песенка:

Либе, либе, аморе, аморе,

Либо, либо, любовь.

Вот она очень точно, мне кажется, отражает многообразие этого феномена и в то же время его зацикленность на вопросе о нем самом, на любви как таковой, вне какого-либо дополнительного смысла.

Изображения: Анри де Тулуз-Лотрек. Поцелуй. 1893 год Частное собрание / Arthive

Ирина Поздеева: «Чудо — это событие, причины которого мы сегодня не знаем»

Детство в бывшем монастыре, экспедиции к старообрядцам и запрет на Библию. В новом выпуске «Ученого совета» историк и археограф Ирина Поздеева рассказывает о том, как связаны культура и книга, почему Иван Федоров не совсем первопечатник, а также о своих находках — воине с мечом и пяти с половиной тысячах книг

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Все курсы

Спецпроекты

Аудиолекции

30 минут

1/4

Любовь у Платона, Аристотеля и неоплатоников

В чем разница между эросом, филией, агапэ, как связаны страсть и познание, очищение и забота, что такое платоническая любовь, любовь-нехватка, бывает ли дружба и почему любовь всегда выбирает одного

Читает Артемий Магун

В чем разница между эросом, филией, агапэ, как связаны страсть и познание, очищение и забота, что такое платоническая любовь, любовь-нехватка, бывает ли дружба и почему любовь всегда выбирает одного

10 минут

2/4

Любовь у апостола Павла, Августина, Фомы Аквинского, Боттичелли и трубадуров

Любовь у теологов, любовь вещей друг к другу, любовь Бога к нам — и как появился культ любви

Читает Артемий Магун

Любовь у теологов, любовь вещей друг к другу, любовь Бога к нам — и как появился культ любви

10 минут

3/4

Любовь у Гете, фон Клейста, Стендаля, Вагнера и Фейербаха

Любовь как приключение, мистическая любовь, романтическая любовь и любовь-катастрофа

Читает Артемий Магун

Любовь как приключение, мистическая любовь, романтическая любовь и любовь-катастрофа

23 минуты

4/4

Любовь у Фрейда, Фромма, Маркузе, Лакана, Ханны Арендт и Маши Макаровой

Либидо, невроз, рассеянная эротика, хиазм, раздвоенное бытие и другие термины, которыми описывают любовь в XX веке

Читает Артемий Магун

Либидо, невроз, рассеянная эротика, хиазм, раздвоенное бытие и другие термины, которыми описывают любовь в XX веке

Материалы

Философские размышления Псоя Короленко о любви

Квартирник филолога и барда — специально для Arzamas

Настоящее значение философских афоризмов

«Бог умер», «Бытие определяет сознание», «Я знаю, что ничего не знаю» и другие известные максимы

Философия Просвещения в одной таблице

Главные идеи и герои европейского, американского и русского Просвещения

О проектеЛекторыКомандаЛицензияПолитика конфиденциальностиОбратная связь

Радио ArzamasГусьгусьСтикеры Arzamas

ОдноклассникиVKYouTubeПодкастыTwitterTelegramRSSИстория, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: новые знания каждый день

© Arzamas 2023. Все права защищены

Все права защищены

Кен Гемес, Фрейд и Ницше о сублимации

Дополнительные параметры загрузки

Кен Гемес

Понятие сублимации существенно для Ницше и Фрейда. Однако работы Фрейда не дают убедительного представления о сублимации. В частности, в трудах Фрейда запутано различие между патологическими симптомами и сублимацией, а также отношение между сублимацией и вытеснением. После более подробного повторения этих проблем предлагается вернуться к Ницше, чтобы можно было более связно описать сублимацию, ее отличие от патологических симптомов и ее связь с вытеснением. Таким образом, согласно Ницше, в то время как вытеснение и патологические симптомы связаны с дезинтеграцией, сублимация предполагает интеграцию. Статья завершается кратким рассмотрением некоторых постфрейдистских представлений о сублимации, которые представляют собой возврат к более ницшеанскому подходу 9.0003

Цитировать Простой текст БибТекс Форматированный текст Зотеро EndNote Менеджер ссылок РефВоркс

Параметры Отметить как дубликат Найдите его в Scholar Запросить удаление из индекса Лист регистраций изменений

Править

Фридрих Ницше в философии XIX века

Добавить ключевые слова

10. 2307/jnietstud.38.2009.0038

2307/jnietstud.38.2009.0038

PhilArchive

Загрузить копию этой работы На данный момент в архиве статей: 76,976

Внешние ссылки

Настройте учетную запись с вашей принадлежностью для доступа к ресурсам через прокси-сервер вашего университета

Через вашу библиотеку

- Войдите / зарегистрируйтесь и настройте свой преобразователь OpenURL

- Настройте собственный преобразователь

Промежутки возвышенного: теология и психоаналитическая теория. Клейтон Крокетт — 2007 — Издательство Фордхэмского университета.

От природы в любви: Проблема субъективности в психоанализе Адорно и Фрейда. [ОБЗОР] Сара Бердсворт — 2007 — Continental Philosophy Review 40 (4): 365-387.

Фрейд, сублимация и тайна трансформации. Волни Гей — 1986 — Мысль: Fordham University Quarterly 61 (1): 131-149.

Ницше против Фрейда о нечистой совести. Донован Миясаки — 2010 — Nietzsche Studien 39 (1): 434-454.

Автономия и психическая социализация: от неотчужденного труда к неизбыточной репрессивной сублимации. Кристофер Холман — 2011 — Критические горизонты 12 (2): 136-162.

Элементарные переводы: Фридрих Ницше и Люс Иригарай. Клаудиа Баракки — 2005 — Исследования в области феноменологии 35 (1): 219-248.

Отрицание противоположностей Ницше. Стивен Д. Вайс — 1996 — Журнал философских исследований 21: 261-305.

О сублимации. Филипп ван От — 1998 — Этические перспективы 5 (3): 218-224.

Этика и сублимация. Антуан Верготе — 1998 — Этические перспективы 5 (3): 200-209.

Сублимация и символизация. Рудольф Берне — 1998 — Revue Philosophique De Louvain 96 (4): 698-709.

Можно ли добиться сублимации посредством идеализации? Пол Мойерт — 2007 — Этические перспективы 14 (1):53-78.

Сублимация и разочарование. Грегг Горовиц — 2004 — Южный философский журнал 42 (S1): 137-143.

Добавлено в ПП

29.05.2011

Загрузки

147

(#88,283)

6 месяцев

5

(#158,988)

Исторический график загрузок

Как увеличить количество загрузок?

Диссертация: Концепция сублимации и футбола Фрейда

Фрейд Сублимация Футболисты тайно верят, что если бы кто-то имел возможность изучить сублимацию инстинктов так же тщательно, как и их вытеснение, то можно было бы найти вполне естественные психологические объяснения, которые сделали бы ваше гуманитарное предположение ненужным».0003

Фрейд 308-309)

Развитие современных развлечений, если его часто считают оторванным от истории, и все же Фрейд и другие исторические мыслители, вероятно, не согласились бы. Концепция сублимации Фрейда на самом деле является одним из примеров искреннего и прочного объяснения того, как и почему современные люди ищут определенные развлечения и влюбляются в них. Один из самых популярных видов спорта в США, пожалуй, лучший тому пример. Многие часто рассматривают американский футбол как выход для надлежащего выражения сублимированных влечений и побуждений, таких как подавление сексуальной агрессии и насилия, которые, по Фрейду, могут возникнуть. Когда Фрейд и другие, изучающие его, объясняют сублимацию, они объясняют ее с точки зрения того, как люди в «цивилизованном» обществе подавляют определенные табуированные выражения, предлагая им альтернативы. Фрейд считал, что это монументальная задача, которая продемонстрировала, как люди в обществе справляются со многими ограничениями действий, налагаемыми на них самим обществом. Хотя эта теория не всегда была популярной, она подтвердила, как даже самые современные люди видят и живут своей жизнью.

Один из самых популярных видов спорта в США, пожалуй, лучший тому пример. Многие часто рассматривают американский футбол как выход для надлежащего выражения сублимированных влечений и побуждений, таких как подавление сексуальной агрессии и насилия, которые, по Фрейду, могут возникнуть. Когда Фрейд и другие, изучающие его, объясняют сублимацию, они объясняют ее с точки зрения того, как люди в «цивилизованном» обществе подавляют определенные табуированные выражения, предлагая им альтернативы. Фрейд считал, что это монументальная задача, которая продемонстрировала, как люди в обществе справляются со многими ограничениями действий, налагаемыми на них самим обществом. Хотя эта теория не всегда была популярной, она подтвердила, как даже самые современные люди видят и живут своей жизнью.

Загрузите полную версию статьи

СЕЙЧАС! ⬇️ Теория Фрейда, таким образом, есть теория отношения грубого к утонченному, сырого к возвышенному. Он вызвал возмущенную оппозицию, утверждая, что все люди имеют. ids (то есть все мужчины евреи). Его теория отказала изящным искусствам, то есть искусствам, которые очищают, в какой-либо автономии. Его теория сублимации разоблачала автономию штрафа. Фрейд знал, что его теория оскорбляет не столько потому, что она грешит против истины, сколько Каддихи 28) «потому что она грешит против хорошего вкуса».

ids (то есть все мужчины евреи). Его теория отказала изящным искусствам, то есть искусствам, которые очищают, в какой-либо автономии. Его теория сублимации разоблачала автономию штрафа. Фрейд знал, что его теория оскорбляет не столько потому, что она грешит против истины, сколько Каддихи 28) «потому что она грешит против хорошего вкуса».

Каддихи 29)

Даже теория сублимации Фрейда бросила вызов обществу, поскольку она стремилась доказать или просто предполагала, что всеми людьми движет низменное желание действовать определенным образом, ни в малейшей степени не утонченным и, вероятно, в современном обществе заканчиваются тюремным заключением. Его объяснение простое: эти побуждения, если им не будут предоставлены законные (контролируемые) выходы, такие как очень жестокая (ритуальная) игра (например, американский футбол), в конечном итоге приведут к глобальным выражениям гнева, таким как война и даже геноцид. Ниже представлен внутренний взгляд на то, насколько экстремальным может стать спорт, и на что он идет, чтобы предложить законный выход гневу, присущему подавленной сексуальности.

Если подумать, то мы занимаемся странными вещами», — сказал полузащитник «Нью-Йорк Джайентс» Джесси Армстед пару лет назад, когда НФЛ, как и сейчас, проходила переоценку степеней. насилия в игре: отбивные блоки, удары ногой, скрученные лицевые маски, удары ногой в пах или другие уязвимые части, большие пальцы в ноздрях, согнутые и укушенные пальцы, выколотые глаза, удары головой или после разгрома Беспричинные локти в массивном наваливании. Не каждый игрок, обученный действовать «как стая бешеных собак», как однажды выразился Лоуренс Тейлор, может сделать это с мародерской грацией своих смертоносных инстинктов, но в статистике лиги есть свирепый перечень серьезных повреждений, тайных или вопиющие, преднамеренные и непреднамеренные, от повторяющихся сотрясений защитника до разрывов сухожилий, сломанных ключиц, разрывов связок на линии. «Во время игры мы хотим убить друг друга», — заметил Армстед. «Тогда нам говорят пожать друг другу руки и благополучно ехать домой. А через неделю мы снова пытаемся убить друг друга». Это не говоря уже о более тонкой жестокости психологического доминирования, которая также может проявляться в физическом насилии, или физическом насилии, которое приводит к противоположному результату, как, например, когда до того, как Билл Парселлс свел их вместе в качестве товарищей по команде, полузащитник «Медведей» Брайан Кокс ошеломленный и перевернутый 300-фунтовым захватом Джетс, Джамбо Эллиот упал, ударив его кулаком по ребрам. Когда они сцепились на земле, Эллиот задал простой вопрос, положив руки на горло Кокса: «Вы знаете, кто контролирует эту ситуацию?» 23(Синие 24)

Это не говоря уже о более тонкой жестокости психологического доминирования, которая также может проявляться в физическом насилии, или физическом насилии, которое приводит к противоположному результату, как, например, когда до того, как Билл Парселлс свел их вместе в качестве товарищей по команде, полузащитник «Медведей» Брайан Кокс ошеломленный и перевернутый 300-фунтовым захватом Джетс, Джамбо Эллиот упал, ударив его кулаком по ребрам. Когда они сцепились на земле, Эллиот задал простой вопрос, положив руки на горло Кокса: «Вы знаете, кто контролирует эту ситуацию?» 23(Синие 24)

Эта аналогия также не первая, которая была выражена, поскольку мыслители всего мира увидели и развили идею о том, что организованные виды спорта часто являются законным выходом для выражения сексуальной сублимации, которая в ее худшей форме, по Фрейду, может стать сексуальным подавлением, что ведет к полному распаду общества на индивидуальном и массовом уровне.

Archetti 140)

Самое главное обвинение в том, что спорт задуман как сексуальная сублимация. Спорт высвобождает сексуальные импульсы в форме агрессии. Если бы эти импульсы оставались подавленными, они могли бы взорваться в форме политической революции, чего, конечно же, следует избегать, если капитализм хочет выжить. Сексуальное подавление, согласно Маркузе, необходимая часть капитализма, но спорт обеспечивает предохранительный клапан, когда подавление становится чрезмерным. Спорт истощает подавленную сексуальную энергию, которая по каким-либо причинам не может быть использована с пользой экономической системой. Благодаря психологическому механизму идентификации зрители опосредованно присоединяются к сублимации, достигаемой игроками на поле. Важна точная форма этой сублимации. Сексуальное подавление порождает агрессию, и именно агрессия высвобождается непосредственно через спорт, агрессия, которая в противном случае могла бы дестабилизировать всю систему политического контроля. Таким образом, агрессия, возникающая в результате сексуального подавления, может быть высвобождена (kompensiert) благодаря спортивным достижениям и соревнованиям.

Спорт высвобождает сексуальные импульсы в форме агрессии. Если бы эти импульсы оставались подавленными, они могли бы взорваться в форме политической революции, чего, конечно же, следует избегать, если капитализм хочет выжить. Сексуальное подавление, согласно Маркузе, необходимая часть капитализма, но спорт обеспечивает предохранительный клапан, когда подавление становится чрезмерным. Спорт истощает подавленную сексуальную энергию, которая по каким-либо причинам не может быть использована с пользой экономической системой. Благодаря психологическому механизму идентификации зрители опосредованно присоединяются к сублимации, достигаемой игроками на поле. Важна точная форма этой сублимации. Сексуальное подавление порождает агрессию, и именно агрессия высвобождается непосредственно через спорт, агрессия, которая в противном случае могла бы дестабилизировать всю систему политического контроля. Таким образом, агрессия, возникающая в результате сексуального подавления, может быть высвобождена (kompensiert) благодаря спортивным достижениям и соревнованиям. 24

24

(Гуттманн 68)

Подобно Фрюеду, многие современные мыслители также сильно огорчились, выражая эту идею, т. е. что насильственные и ритуальные виды спорта являются простым выражением реальных низменных влечений, серьезно подавляемых в цивилизованном обществе.

Многие исследования профессора Дандеса касались психоаналитических теорий Зигмунда Фрейда… Возможно, его самой спорной статьей в этом отношении, по крайней мере, в Соединенных Штатах, была статья, которую он опубликовал в Western Folklore, в которой он проанализировал американский футбол как форма «бессознательной гомосексуальной борьбы за превосходство», анализ, который он позже применил как к войне, так и к неформальной игре на школьном дворе, известной как «Smear the Queer» (Dundes 19).85б). Его анализ американского футбола широко освещался в американских СМИ и вызвал у него множество поклонников и несколько угроз убийством.

Tangherlini 216)

Профессор Дандес хотел, подобно Фрейду, назвать игру тем, чем она была, выражением низменных желаний, которое чрезвычайно популярно в результате того факта, что все мужчины имеют желание подавлять других, сексуально и физически. и им предлагаются альтернативные законные средства для этого только тогда, когда они участвуют или, в большинстве случаев, наблюдают за тем, как это делают другие мужчины, то есть без того, чтобы их заклеймили как девианта или даже не посадили в тюрьму. Другой тенденцией развитого взгляда на американский футбол и другие широко наблюдаемые и любимые ритуальные виды спорта в мире является идея о том, что сублимация — не единственный аспект спорта, а перенос идеологии и насильственных действий в них отражает нарциссизм. когда люди, просматривающие игры, внедряют в них свои собственные чувства и сочувствие, пытаясь выглядеть как один из игроков, которых они видят на поле или даже на экране.

и им предлагаются альтернативные законные средства для этого только тогда, когда они участвуют или, в большинстве случаев, наблюдают за тем, как это делают другие мужчины, то есть без того, чтобы их заклеймили как девианта или даже не посадили в тюрьму. Другой тенденцией развитого взгляда на американский футбол и другие широко наблюдаемые и любимые ритуальные виды спорта в мире является идея о том, что сублимация — не единственный аспект спорта, а перенос идеологии и насильственных действий в них отражает нарциссизм. когда люди, просматривающие игры, внедряют в них свои собственные чувства и сочувствие, пытаясь выглядеть как один из игроков, которых они видят на поле или даже на экране.

Миф о Нарциссе часто использовался в работах психоаналитиков после обсуждения нарциссизма Фрейдом (1924) и совсем недавно Лаканом (1989). Хотя здесь я привлекаю этот миф только для того, чтобы объяснить и проиллюстрировать процессы и механизмы футбольных фанатов, нарциссизм также лежит в основе многих теоретических рассуждений о социальной и культурной жизни современности в целом (Lasch 1980; Sennett 1992; Marcuse 1998).

Sandvoss 185)

По мнению некоторых, недавно возникший интерес к Фрейду и психоанализу в целом в какой-то степени связан с этими идеями сублимации, проявляющимися законными и даже разрушительными способами, такими как необоснованные войны, является результатом социальных изменять. Студенческий интерес важен тем фактом, что в обществе применяется еще больше ограничений и табу, и в результате фактически возникает еще больше конфликтов, даже несмотря на то, что многие аспекты, которые были бы подавлены во времена Фрейда (например, здоровые гомосексуальные отношения). получают все большее признание.

Еще больше студентов, изучающих социальные науки в целом и социологию и психологию в частности, выразили заинтересованность в изучении некоторых областей, охватываемых психоанализом, таких как сексуальность, тревога, депрессия, суицидальные импульсы, изменение гендерных ролей и культурный анализ. Например, общество, в котором происходили быстрые изменения в семейных моделях, привело к тому, что многие молодые люди запутались в гендерных ролях, воспитании детей, употреблении наркотиков, сексуальности и в вопросах, касающихся таких тем, как агрессия, часто проявляемая футбольными болельщиками.

(1923) Я и оно. М.: Меттэм, 1990. Перевод В. Ф. Полянского. С. 42.

(1923) Я и оно. М.: Меттэм, 1990. Перевод В. Ф. Полянского. С. 42. Книга XI). Перевод А. К. Черноглазова. М.: Гнозис/Логос, 2004. С. 177.

Книга XI). Перевод А. К. Черноглазова. М.: Гнозис/Логос, 2004. С. 177. (2000) Ethics of the Real. L., N.Y.: Verso. P. 154. Перевод Ольги Гуляевой.

(2000) Ethics of the Real. L., N.Y.: Verso. P. 154. Перевод Ольги Гуляевой.