КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н. ТУПОЛЕВА

Иван Петрович Павлов – знаменитый российский ученый, труды которого высоко оценены и признаны научным мировым сообществом. Он является создателем науки о высшей нервной деятельности человека.

Все работы по физиологии, проведённые И.П. Павловым на протяжении почти 65 лет, в основном группируются около трёх разделов физиологии: физиологии кровообращения, физиологии пищеварения и физиологии мозга. Павлов ввел в практику хронический эксперимент, позволяющий изучать деятельность практически здорового организма. С помощью разработанного метода условных рефлексов он установил, что в основе психической деятельности лежат физиологические процессы, происходящие в коре головного мозга. Исследования Павлова физиологии высшей нервной деятельности оказали большое влияние на развитие физиологии, психологии и педагогики. И.П. Павлов заглянул в самые глубинные и таинственные процессы человеческого мозга. Он разъяснил механизм сна, который оказался разновидностью особого нервного процесса торможения, распространяющегося по всей коре головного мозга.

Он разъяснил механизм сна, который оказался разновидностью особого нервного процесса торможения, распространяющегося по всей коре головного мозга.

Академик Иван Павлов (1941) фильм

За достижения в изучении процессов пищеварения в 1904 году, Павлову вручили Нобелевскую премию.

С литературой по теме, вы можете ознакомиться в научно-технической библиотеке им. Н.Г. Четаева КНИТУ-КАИ

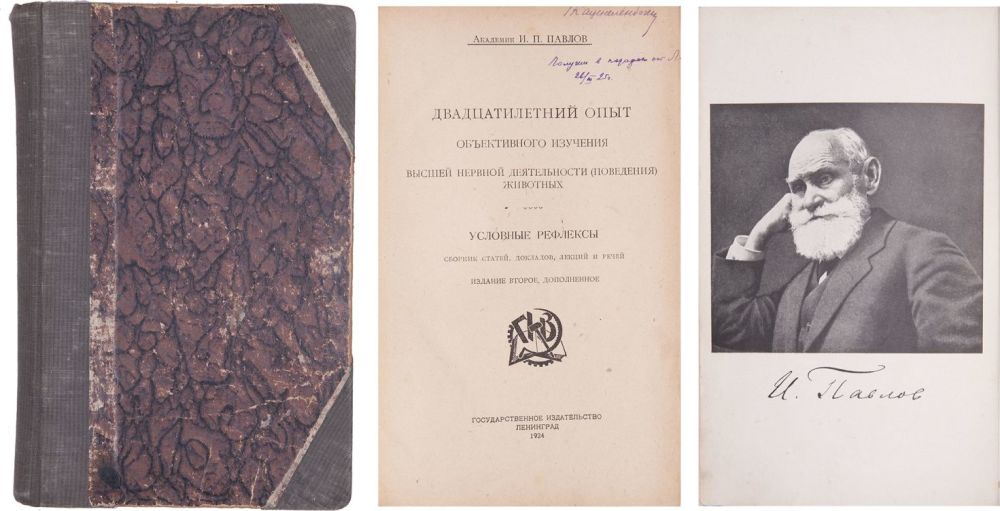

Павлов, Иван Петрович. Физиология. избранные труды [Электронный ресурс] / И. П. Павлов. — 2-е изд. — Электрон. дан. — М : Издательство Юрайт, 2018. — 394 с. Аннотация: В настоящий сборник включено значительное число выдающихся научных трудов И. П. Павлова по физиологии и патологии нервной деятельности и относящихся к другим важнейшим разделам его многогранного научного творчества. | |

И. Аннотация: Издание посвящается 100-летию присуждения Нобелевской премии Ивану Петровичу Павлову. Для широкого круга читателей, интересующихся мемуарной литературой и историей физиологии и медицины. | |

Советские ученые : Очерки и воспоминания / сост. Г. Е. Павлова. — М. : АПН, 1982/83. — 447 с. Аннотация: Настоящий сборник преследует скромную цель: познакомить читателя с жизнью, работой, высказываниями некоторых выдающихся представителей советской науки. Их имена настолько популярны, что вряд ли нуждаются в рекомендациях, их вклад в науку общеизвестен. Зато непосредственная творческая деятельность, пронизанная своеобразием и обаянием их неповторимых индивидуальностей, знакома не столь широко. : Очерки и воспоминания / сост. Г. Е. Павлова. — М. : АПН, 1982/83. — 447 с. Аннотация: Настоящий сборник преследует скромную цель: познакомить читателя с жизнью, работой, высказываниями некоторых выдающихся представителей советской науки. Их имена настолько популярны, что вряд ли нуждаются в рекомендациях, их вклад в науку общеизвестен. Зато непосредственная творческая деятельность, пронизанная своеобразием и обаянием их неповторимых индивидуальностей, знакома не столь широко. В этой связи рассказы ученых, воспоминания людей, встречавшихся и работавших с ними, представляют непреходящую познавательную и этическую ценность для самой широкой читательской аудитории. | |

Воронин, Сергей Алексеевич. Жизнеописание Ивана Петровича Павлова : повесть / С. А. Воронин. — изд., испр. и доп. — М. : Сов. Россия, 1989. — 352 с. Аннотация: Повесть рассказывает о жизни и научной деятельности выдающегося ученого, создателя русский физиологической школы, построена на документальных материалах, воспоминаниях жены И.П.Павлова, его учеников. В повести уделено большое внимание семье ученого, его окружению. Перед читателем предстает гениальный ученый, любящий супруг, преданный друг, замечательный педагог и патриот. |

По материалам с сайта https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/pavlov-ivan-pietrovich

Материалы подготовлены: О. А. Кулябиной, главным библиотекарем сектора социокультурных коммуникаций НТБ им. Н.Г. Четаева

А. Кулябиной, главным библиотекарем сектора социокультурных коммуникаций НТБ им. Н.Г. Четаева

Печать Новость

«Собаки Павлова»

13154

Добавить в закладки

Собаки с их хранителями на физиологическом факультете Императорского института экспериментальной медицины, Санкт-Петербург.

Источник фото: imglib.ru

26 сентября 1849 года в Рязани родился Иван Петрович Павлов – учёный-физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности, первый российский лауреат Нобелевской премии.

Предки Ивана Петровича Павлова сразу по двум, отцовской и материнской, линиям были священнослужителями. Свой путь Иван Павлов начал по стопам родственников: окончил духовное училище, затем поступил в Рязанскую духовную семинарию, где на последнем курсе прочитал книгу И.

По окончанию факультета физиологии Санкт-Петербургского университета его наградили золотой медалью за работу «О нервах, заведующих работой в поджелудочной железе». Благодаря этому образованию он смог поступить в Медико-хирургическую академию сразу на 3-ий курс. И там его рвение к науке, совокупность экспериментальных работ оценили по достоинству. Затем он начал работать в физиологической лаборатории по приглашению С.П. Боткина. Получил докторскую степень. В 1897 году И.П. Павлов опубликовал труд «Лекции о работе главных пищеварительных желез», за который в 1904 году ему присудили Нобелевскую премию.

И.П. Павлов наблюдает за ходом эксперимента.

Источник фото: rbth.com

Павлов объяснил действие условного и безусловного рефлекса. Так, когда на определённый сигнал (например свет, звук или белый халат кормящего) у собаки начинает выделяться слюна даже при отсутствии пищи – это рефлекс условный, выработанный.

В своих экспериментах Павлов, на первый взгляд, собак не щадил. Проделывал отверстия в их пищеварительном тракте, куда устанавливал металлические трубки, делал операции по изолированию маленького желудочка, для понимания механизма появления слюны он давал собакам погрызть камни, песок, отравленную баранину… К слову, камни собаки без труда выплёвывали, и слюноотделение не появлялось, а на мелкий песок организм реагировал иначе, хоть песок и несъедобный. Интерес к собакам у Павлова был не только потому, что это крупные животные, но и потому, что они обладают особыми психическими данными.

Так он писал в собрании сочинений «Живосечение»: «С горечью надо признать, что лучшее домашнее животное человека — собака, благодаря именно ее высокому умственному и нравственному развитию, чаще всего является жертвой биологического эксперимента.

И. П. Павлов на открытии памятника собаке. 7 августа 1935 г.

Источник фото: Элементы

Павлов относился к собакам с уважением и любовью. Использовал наркоз, чтобы не причинять собакам дополнительных страданий. Он и его сотрудники проводили опыты над собаками разных темпераментов, некоторых собак он ласково называл «загадочными натурами», ведь в силу темперамента, близкого к холеричному, такие собаки на воле были очень энергичными, а в лабораторных условиях становились заторможенными. Учёный объяснял их поведение отсутствием разнообразия впечатлений.

Иван Петрович прожил жизнь длиной в 86 лет, 60 из них отдал науке. Он был почетным членом 132 научных обществ и академий мира, создателем Российского общества физиологов, «Русского физиологического журнала», Физиологического института АН СССР и ныне является одним из известнейших физиологов всех времён, а его труды перепечатываются до сих пор.

Источники:

Научная деятельность Ивана Петровича Павлова. Мемориальный музей И.П. Павлова в Рязани

Национальное общество усовершенствования врачей им. С.П. Боткина. Интернист

И.П. Павлов. Рефлекс свободы. Москва / Питер. 2001 год.

РИА Новости. Павлов. Биографическая справка. РИА Новости

РИА Новости

Основные работы Павлова. sbio.info

Эксперименты академика Павлова: самые шокирующие факты. Рамблер

Необычный диплом И. П. Павлова и фотоальбом его четвероногих «друзей». Элементы

Иван Петрович Павлов. Википедия

Автор Анастасия Ибрагимова

физиология собака павлова безусловный рефлекс темпераменты

Информация предоставлена Информационным агентством «Научная Россия». Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС77-62580, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 31 июля 2015 года.

НАУКА ДЕТЯМ

Биомедики научили иммуноглобулин А распознавать новые вирусы и бактерии

18:30 / Медицина

Российские ученые открыли новый метод диагностики заболеваний головного мозга

17:30 / Медицина

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков вручил государственные и ведомственные награды

17:30 / Наука и общество, Образование

На Марсе обнаружены следы древнего океана

17:00 / Астрономия

В Курчатовском институте прошла панельная дискуссия о международном сотрудничестве в Арктике

16:45 / География, Климат, Энергетика, Геология

Четырнадцатые международные научные чтения прошли на журфаке МГУ

16:30 / Наука и общество

Глава Ассоциации онкологов России: «Федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями должен быть продолжен»

16:30 / Здравоохранение, Медицина

В Перми пройдет VI форум «Ни дня без науки», посвященный памяти Сергея Капицы

16:15 / Досуг, Наука и общество

Железные механизмы вместо живых врачей. Роботы в медицине

Роботы в медицине

16:00 / Здравоохранение, Медицина, Новые технологии

800 тыс. россиян ежегодно заболевают раком. Академик Александр Румянцев

16:00 / Здравоохранение, Медицина

Памяти великого ученого. Наука в глобальном мире. «Очевиднное — невероятное» эфир 10.05.2008

04.03.2019

Памяти великого ученого. Нанотехнологии. «Очевидное — невероятное» эфир 3.08.2002

04.03.2019

Вспоминая Сергея Петровича Капицу

14.02.2017

Смотреть все

Иван Павлов | |

Иван Петрович Павлов

Русский физиолог Иван Петрович Павлов (1849-1936) стал пионером в изучении кровообращения, пищеварения и условных рефлексов. Он считал, что ясно установил физиологическую природу психологических явлений.

Иван Павлов родился в Рязани 26 сентября 1849 года в семье бедного приходского священника, от которого Павлов на всю жизнь усвоил любовь к физическому труду и к учебе. В возрасте 9 или 10 лет Павлов упал, что повлияло на его общее состояние здоровья и задержало его формальное образование. В 11 лет он поступил во второй класс церковно-приходской школы в Рязани. В 1864 году он поступил в Рязанскую духовную семинарию, изучая религию, классические языки и философию и развивая интерес к науке.

В 11 лет он поступил во второй класс церковно-приходской школы в Рязани. В 1864 году он поступил в Рязанскую духовную семинарию, изучая религию, классические языки и философию и развивая интерес к науке.

Объявление

Становление физиолога

В 1870 г. Павлов поступил в Санкт-Петербургский университет (Ленинград), избрав физиологию животных своей основной областью, а химию — второстепенной. Там он изучал неорганическую химию у Дмитрия Менделеева и органическую химию у Александра Бутлерова, но самое глубокое впечатление произвели лекции и искусная экспериментальная техника Ильи Циона. Именно в лаборатории Циона Павлов подвергся научным исследованиям, в результате которых в своей статье «О нервах, контролирующих поджелудочную железу».

После ее окончания Павлов поступил на третий курс Медико-хирургической академии (переименованной в 1881 г. в Военно-медицинскую академию), работая лаборантом (1876-1878). В 1877 г. он опубликовал свою первую работу « Экспериментальные данные об аккомодационном механизме кровеносных сосудов», , посвященную рефлекторной регуляции кровообращения. Через два года он закончил курс в академии, и на основании конкурсного экзамена ему была присуждена стипендия для обучения в аспирантуре академии.

Через два года он закончил курс в академии, и на основании конкурсного экзамена ему была присуждена стипендия для обучения в аспирантуре академии.

Следующее десятилетие Павлов провел в лаборатории Сергея Боткина в академии. В 1883 году Павлов защитил диссертацию «Центробежные нервы сердца», и получил степень доктора медицины. В следующем году он был назначен лектором физиологии в академии, выиграл стипендию Уайли, а затем провел следующие 2 года в Германии. В течение 1880-х годов Павлов усовершенствовал свои экспериментальные методы, которые сделали возможными его более поздние важные открытия.

В 1881 году Павлов женился на Серафиме Карчевской, женщине глубокого душевного чувства, глубокой любви к литературе и сильной привязанности к мужу. В 1890 он был назначен на вакантную кафедру фармакологии в академии, а через год стал заведующим кафедрой физиологии Института экспериментальной медицины. Пять лет спустя он принял кафедру физиологии в академии, которую занимал до 1925 года. 45 лет Павлов занимался изучением пищеварительных желез и условных рефлексов.

45 лет Павлов занимался изучением пищеварительных желез и условных рефлексов.

Научный вклад

На первом этапе своей научной деятельности (1874-1888 гг.) Павлов разработал оперативно-хирургические методики, которые позволили ему проводить опыты на ненаркотизированных животных, не причиняя им сильной боли. Он изучал систему кровообращения, в частности колебания артериального давления в различных контролируемых условиях и регуляцию сердечной деятельности. Он отметил, что кровяное давление у его собак почти не менялось, несмотря на кормление сухим кормом или чрезмерным количеством мясного бульона. При исследовании сердечной деятельности он смог наблюдать особые нервные волокна, контролирующие ритм и силу сердечных сокращений. Его теория заключалась в том, что сердце регулируется четырьмя определенными нервными волокнами; в настоящее время общепризнано, что блуждающие и симпатические нервы производят те воздействия на сердце, которые заметил Павлов.

В ходе второго этапа своей научной деятельности (1888-1902 гг. ) Павлов сосредоточился на нервах, направляющих пищеварительные железы, и на функциях пищеварительного канала в нормальных условиях. В 1888 году он открыл секреторные нервы поджелудочной железы, а в следующем году — нервы, контролирующие секреторную деятельность желудочных желез. Павлов и его ученики получили также немало точных данных о работе желудочно-кишечного тракта, послуживших основой для Павлова 9.0040 Лекции о работе главных пищеварительных желез (изд. в России в 1897 г.). За эту работу Павлов получил в 1904 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

) Павлов сосредоточился на нервах, направляющих пищеварительные железы, и на функциях пищеварительного канала в нормальных условиях. В 1888 году он открыл секреторные нервы поджелудочной железы, а в следующем году — нервы, контролирующие секреторную деятельность желудочных желез. Павлов и его ученики получили также немало точных данных о работе желудочно-кишечного тракта, послуживших основой для Павлова 9.0040 Лекции о работе главных пищеварительных желез (изд. в России в 1897 г.). За эту работу Павлов получил в 1904 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Заключительный этап научной деятельности Павлова (1902—1936) был связан прежде всего с выяснением функций коры головного мозга с помощью условных рефлексов. До 1900 года Павлов наблюдал, что его собаки выделяли слюну и желудочный сок еще до того, как им давали мясо. Вида, запаха или даже шагов сопровождающего было достаточно, чтобы вызвать поток слюны. Павлов понял, что собаки реагируют на активность, связанную с их кормлением, и в 1901 он назвал такую реакцию «условным рефлексом», который был приобретен или усвоен, в отличие от безусловного или унаследованного рефлекса. Перед ним встала дилемма: можно ли приступить к изучению условных рефлексов, применяя физиологические методы к тому, что обычно рассматривалось как психические явления? Он предпочел следовать за Иваном Сеченовым, который считал, что теоретически психические явления суть рефлексы и поэтому подлежат физиологическому анализу.

Перед ним встала дилемма: можно ли приступить к изучению условных рефлексов, применяя физиологические методы к тому, что обычно рассматривалось как психические явления? Он предпочел следовать за Иваном Сеченовым, который считал, что теоретически психические явления суть рефлексы и поэтому подлежат физиологическому анализу.

Важные лекции, доклады и выступления Павлова об условных рефлексах и коре головного мозга представлены в Двадцать лет объективного изучения высшей нервной деятельности ( Поведение ) Животных: условные рефлексы (1923) и Лекции о работе больших полушарий (1927). Он не только занимался формированием условных реакций, но и отмечал, что ими можно манипулировать разного рода. Он обнаружил, что условные реакции можно погасить, по крайней мере временно, если их не подкреплять; что один условный раздражитель может замещать другой и тем не менее вызывать

одинаковые условные реакции; и что существует несколько порядков кондиционирования. Со временем Павлов разработал чисто физиологическую теорию коркового возбуждения и торможения, рассматривавшую, между прочим, процесс сна тождественным внутреннему торможению. Как ни прекрасны были его опыты по выявлению реакций животных на условные раздражители, он столкнулся с трудностями при экспериментальном доказательстве своего утверждения о том, что условные реакции обусловлены временными нейронными связями в коре.

Со временем Павлов разработал чисто физиологическую теорию коркового возбуждения и торможения, рассматривавшую, между прочим, процесс сна тождественным внутреннему торможению. Как ни прекрасны были его опыты по выявлению реакций животных на условные раздражители, он столкнулся с трудностями при экспериментальном доказательстве своего утверждения о том, что условные реакции обусловлены временными нейронными связями в коре.

В 1918 г. Павлов имел возможность изучить несколько случаев психических заболеваний и подумал, что физиологический подход к психическим явлениям может оказаться полезным. Он отмечал, что может вызывать «экспериментальные неврозы» у животных перенапряжением процесса возбуждения или процесса торможения или быстрой сменой возбуждения и торможения. Затем Павлов провел аналогию между функциональными расстройствами у животных и наблюдаемыми у человека. Рассматривая кататонические проявления шизофрении, он охарактеризовал это психопатологическое состояние как собственно «хронический гипноз» — главным образом вследствие слабости клеток коры, — функционирующий как защитный механизм, предохраняющий нервные клетки от дальнейшего ослабления или разрушения.

В последней научной статье Павлова «Условный рефлекс» (1934), написанной для Большой Медицинской Энциклопедии, , он изложил свою теорию двух сигнальных систем, отличающих нервную систему животных от нервной системы человека. Первая сигнальная система, которой обладают как люди, так и животные, получает раздражения и впечатления от внешнего мира через органы чувств. Вторая сигнальная система человека имеет дело с сигналами первой системы, включая слова, мысли, абстракции и обобщения. Условные рефлексы играют значительную роль в обеих сигнальных системах. Павлов заявил, что «условный рефлекс стал центральным явлением в физиологии»; в условном рефлексе он видел основной механизм приспособления живого организма к окружающей среде.

Реклама

Философия и мировоззрение

Стремление Павлова дать условному рефлексу самое широкое применение в поведении животных и человека, как правило, окрашивало его философские взгляды на психологию. Хотя он и не дошел до того, чтобы отрицать право на существование психологии, в своей работе и в своих требованиях к своим сотрудникам он настаивал на том, чтобы язык физиологии применялся исключительно для описания психической деятельности. В конечном итоге он предвидел время, когда психология будет полностью подчинена физиологии. Уважая картезианский дуализм духа и материи, Павлов не видел в этом необходимости, поскольку считал, что все психические процессы могут быть объяснены физиологически.

В конечном итоге он предвидел время, когда психология будет полностью подчинена физиологии. Уважая картезианский дуализм духа и материи, Павлов не видел в этом необходимости, поскольку считал, что все психические процессы могут быть объяснены физиологически.

Политически большую часть своей жизни Павлов выступал против экстремистских позиций правых и левых. Февральскую революцию 1917 года в России он встретил без энтузиазма. Что же касается большевистской программы создания коммунистического общества, то Павлов публично заявил: «Если то, что большевики делают с Россией, есть эксперимент, то за такой эксперимент мне жалко дать и лягушку». Несмотря на его раннюю враждебность к коммунистическому режиму, в 1921 году декрет Совета Народных Комиссаров, подписанный самим Лениным, гарантировал Павлову постоянную поддержку его научной работы и особые привилегии. Несомненно, подход Павлова к психологии рассматривался советскими властями как подтверждение марксистского материализма, а также как метод перестройки общества. К 1935 Павлов примирился с советско-коммунистической системой, заявив, что «правительство тоже есть экспериментатор, но неизмеримо более высокой категории».

К 1935 Павлов примирился с советско-коммунистической системой, заявив, что «правительство тоже есть экспериментатор, но неизмеримо более высокой категории».

Павлов серьезно заболел в 1935 году, но выздоровел достаточно, чтобы принять участие в пятнадцатом Международном физиологическом конгрессе, а позже он посетил неврологический конгресс в Лондоне. 27 февраля 1936 г. он умер.

Реклама

Дополнительная литература об Иване Петровиче Павлове

И все же лучшим биографическим исследованием Павлова является исследование его старшего оставшегося в живых ученика Бориса Петровича Бабкина, 9 лет.0040 Павлов: Биография (1949). Также полезны Ezras A. Asratian, I.P. Pavlov: His Life and Work (1953) и Harry K. Wells, Ivan P. Pavlov: Toward a Scientific Psychology and Psychiatry (1956). О влиянии Павлова на советскую психологию см. Raymond A. Bauer, The New Man in Soviet Psychology (1952) и A Handbook of Contemporary Soviet Psychology , под редакцией Майкла Коула и Ирвинга Мальцмана (1969).

П. Павлов — первый Нобелевский лауреат России / сост.: А.Д. Ноздрачев, Е.Л. Поляков, Э.А. Космачевская и др.; РАН и др. — СПб. : Гуманистика.

П. Павлов — первый Нобелевский лауреат России / сост.: А.Д. Ноздрачев, Е.Л. Поляков, Э.А. Космачевская и др.; РАН и др. — СПб. : Гуманистика.

Петербург. Там он изучал химию и физиологию и получил

его докторская степень в 1879 г.. Он продолжил учебу и начал заниматься своими делами.

исследования в темах, которые интересовали его больше всего: пищеварение и кровь

обращение. Его работы стали широко известны, и он был назначен профессором.

физиологии в Императорской медицинской академии.

Петербург. Там он изучал химию и физиологию и получил

его докторская степень в 1879 г.. Он продолжил учебу и начал заниматься своими делами.

исследования в темах, которые интересовали его больше всего: пищеварение и кровь

обращение. Его работы стали широко известны, и он был назначен профессором.

физиологии в Императорской медицинской академии. В

1903 Павлов опубликовал свои результаты, назвав это «условным

рефлекс», отличный от врожденного рефлекса, такого как дергание руки

назад от пламени, в том, что это должно было быть изучено. Павлов назвал это

процесс обучения (в котором нервная система собаки начинает ассоциировать

звук метронома с едой, например)

«кондиционирование». Он также обнаружил, что условный рефлекс

подавляться, если стимул оказывается «неправильным» слишком часто. Если

Метроном звучит несколько раз, и еда не появляется, в конце концов собака

прекращает слюноотделение при звуке.

В

1903 Павлов опубликовал свои результаты, назвав это «условным

рефлекс», отличный от врожденного рефлекса, такого как дергание руки

назад от пламени, в том, что это должно было быть изучено. Павлов назвал это

процесс обучения (в котором нервная система собаки начинает ассоциировать

звук метронома с едой, например)

«кондиционирование». Он также обнаружил, что условный рефлекс

подавляться, если стимул оказывается «неправильным» слишком часто. Если

Метроном звучит несколько раз, и еда не появляется, в конце концов собака

прекращает слюноотделение при звуке.