Как соотносятся мировоззрение и жизненные ценности?

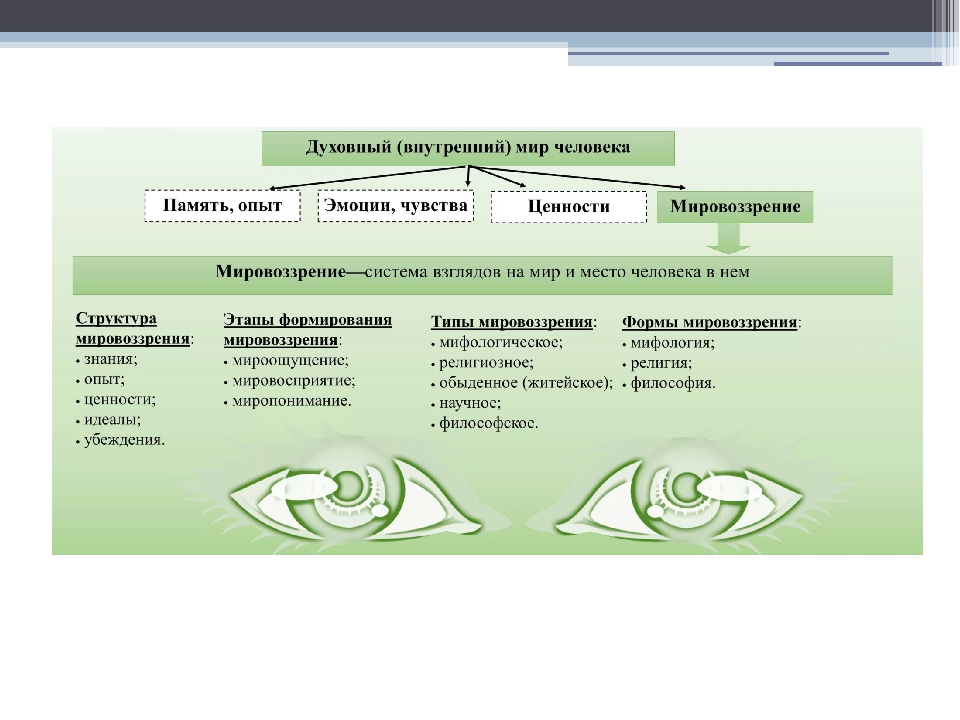

Мировоззрение — совокупность взглядов, оценок, принципов и образных представлений, определяющих самое общее видение, понимание мира, места в нём человека, а также — его жизненные позиции, программы поведения, действия. Оно придаёт его деятельности организованный, осмысленный и целенаправленный характер.Жизненные ценности – ценности человека, реально организующие его жизнь. Человек может выбирать свои ценности, но если он их выбрал, они становятся над ним и он им подчиняется. Ценности похожи на правила, и то и другое есть совокупность предписаний, но если правила человек иногда хочет обойти, то жизненные ценности — это правила, внутренне обязательные для человека, это то, зачем человек следит сам и чему изменить не может.

Личность обязательно предполагает наличие своего взгляда на мир. Другими словами, невозможна личность без мировоззрения. Этим словом принято определять систему взглядов на мир, на место человека в нём и на смысл его жизни и деятельности. То есть это прежде всего идеи, ценности, взгляды общего характера, которые создают определённую картину мира и человека.

То есть это прежде всего идеи, ценности, взгляды общего характера, которые создают определённую картину мира и человека.

Система таких взглядов есть у любого человека, претендующего на то, чтобы называться личностью. У одних людей вся система их взглядов определяется убеждением в ценности человечества, гуманным и справедливым отношением к другим людям, желанием трудиться на общее благо. Картина мира таких личностей охватывает весь мир во всём его многообразии. Они умеют радоваться разнообразию и богатству красок окружающего мира. Им свойственны и нравственные принципы, и возвышенные идеалы красоты.

Другие люди вполне довольны тем, что их маленький мир ограничен своим домом, близкими и родными а их благом. Житейские заботы и бури составляют для них смысл жизни. Они не задумываются над вечными вопросами о смысле жизни.

Третьи вообще за пределами собственного «я» не видят ничего и не признают за другими людьми равных со своими прав и возможностей. Весь мир таких людей вращается вокруг одного-единственного светоча. Их картина мира сужена до собственных забот и достижений.

Их картина мира сужена до собственных забот и достижений.

Узнаем как соотносятся мировоззрение и жизненные ценности человека?

У каждого человека в зависимости от типа характера, воспитания, среды, в которой он растет и развивается, формируется своя система ценностей и взглядов на мир. Как соотносятся мировоззрение и жизненные ценности человека? Есть ли между ними прямая взаимосвязь?

Понятие мировоззрения

Мировоззрение — это система верований человека, его убеждений и знаний. Оно формируется всю жизнь, может периодически изменяться и корректироваться. Так, у ребенка мировоззрение достаточно узкое и ограничивается желанием получить то, что ему хочется, заплакать, если ему этого не дали или что-то не получилось, и радоваться простым вещам.

По мере взросления перед человеком встают уже более сложные задачи, начиная от выбора профессии и заканчивая поиском смысла жизни. Мировоззрение основывается на знаниях и опыте, постоянно получаемыми людьми. Оно включает в себя такие компоненты как миропонимание и мироощущение. Наше мировоззрение проявляется, прежде всего, в поступках, а выбор линии поведения зависит от наших убеждений.

Наше мировоззрение проявляется, прежде всего, в поступках, а выбор линии поведения зависит от наших убеждений.

Что называют жизненными ценностями?

Жизненные ценности – это совокупность материальных и нематериальных благ, имеющих огромное значение в жизни человека. Они играют весомую роль в формировании поведения людей. Руководствуясь жизненными ценностями, мы совершаем те либо иные действия. Зная, как соотносятся мировоззрение и жизненные ценности человека, можно предугадать, как он поступит в конкретной ситуации.

В качестве примеров жизненных ценностей можно привести такие как: семейное счастье и дети, достижение больших результатов в карьере, друзья, стремление к власти, занятие спортом, развлечения и путешествия. У каждого человека может быть свой идеал, мечта и свои приоритеты. В этом нет ничего плохого. Главное, чтобы эти жизненные ценности не шли вразрез с моральными нормами и правами других людей.

Как соотносятся между собой мировоззрение и жизненные ценности?

Каждый взрослый человек имеет свои взгляды на мир, свои мечты и цели, к которым он стремится. Как соотносятся мировоззрение и жизненные ценности людей? Что формируется в человеке первично?

Как соотносятся мировоззрение и жизненные ценности людей? Что формируется в человеке первично?

Некоторые считают, что люди оценивают различные ситуации согласно своим жизненным ценностям. Соответственно, все поступки мотивированы тем, что представляет для человека наибольшую важность. Это означает, что жизненные ценности формируют мировоззрение человека.

На самом же деле мировоззрение является фундаментальным началом в людях и формирует жизненные ценности. Так, к примеру, человек, рожденный в семье верующих людей, приобретает религиозное мировоззрение. Исходя их этого складываются его жизненные ценности – любовь к Богу, следование заповедям, помощь ближним, отсутствие греховных помыслов. Это и есть ответом на вопрос о том, как соотносятся мировоззрение и жизненные ценности человека.

Мировоззрение — что это такое

Обновлено 24 июля 2021- Что это такое

- Что собой представляет мировоззрение человека

- Структура мировоззрения

- Его виды и типы

- Как оно соотносится с жизненными ценностями

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo. ru. У любого из нас есть представление о том, как «работает» наш мир: в каждой голове существует его персональная картина.

ru. У любого из нас есть представление о том, как «работает» наш мир: в каждой голове существует его персональная картина.

Руководствуясь своими принципами, убеждениями и стереотипами, мы сами для себя решаем, что возможно, а что нет, что есть добро, а что зло, определяем свое место в нем. Все перечисленное можно назвать одним словом – мировоззрение.

Определение — что это такое

Расшифровать данный термин несложно: достаточно увидеть, что он состоит из двух слов – мир и зрение.

То есть мировоззрение – это то, как я вижу мир, в котором живу, каким я его воспринимаю, что мне известно о нем. Личный опыт, система ценностей человека формируют субъективное видение.

Кому-то он кажется прекрасным, загадочным, вызывающим восторг и радость, другие постоянно высматривают в нем опасность и не выходят из оборонительной позиции. Это зависит от внутренней призмы, сквозь которую человек смотрит на реальность.

Все же знают, что такое калейдоскоп? Наверное, у каждого в детстве была такая труба, смотря в которую вы видели причудливые узоры, меняющиеся при кручении трубы. Суть работы калейдоскопа в том, что находящиеся внутри него разноцветные элементы, при разных положениях трубы собираются в разные рисунки.

Суть работы калейдоскопа в том, что находящиеся внутри него разноцветные элементы, при разных положениях трубы собираются в разные рисунки.

Этим же принципом можно объяснить, что собой представляет мировоззрение человека, и почему различаются миропредставления отдельных людей. По сути, мир один и тот же – состоит из одной и той же совокупности частей, но каждый видит его по-своему – свой персональный узор сквозь свою призму (сознание).

Кто я? Кто меня окружает? В чем смысле моей жизни? Для чего мы есть? Наверняка вы задавались подобными вопросами. А это и есть вопросы, которые говорят о том, что вы формируете свое мировоззрение.

Это совокупность взглядов на мир, который окружает нас. Это целостное представление о природе, обществе (что это такое?) и человеке. Все это формирует набор ценностей отдельной личности, группы или всего общества в целом.

Что собой представляет мировоззрение человека

То есть, носителем мировидения может быть как отдельный человек (вы, я), так и общество в целом. В последнем случае это называют менталитетом, присущим тому или иному обществу.

В последнем случае это называют менталитетом, присущим тому или иному обществу.

Структура мировоззрения такова:

- Мироощущение — это те эмоции, которые вы переживаете. Ваше настроение и чувства в разных обстоятельствах и среди разных людей.

- Мировосприятие — это ваше общее видение мира и отношение к нему.

- Миропонимание — это ваша система взглядов (и идей) на мир в целом. Строится на рационально-теоретическом уровне сознания.

- Мироотношение — это совокупность ваших ценностей (установок по тем или иным жизненным вопросам). Формируется на основе первого и третьего пунктов данной структуры.

- Менталитет — это все вместе взятое отнесенное к одному этносу, нации, группе людей (обществу). Он складывается на основе общего исторического, культурного и экономического опыта развития.

Как оно формируется

Каждый человек рождается в конкретной стране, семье, теле. Огромный вклад в его мироощущение делают родители и другие значимые люди: учителя, родственники, сверстники. Таким образом, мировоззрение начинает формироваться с первого дня рождения.

Огромный вклад в его мироощущение делают родители и другие значимые люди: учителя, родственники, сверстники. Таким образом, мировоззрение начинает формироваться с первого дня рождения.

Если мама с папой любят, холят и лелеют малыша, он распознает мир как теплый и заботливый, чувствует важность своего нахождения в нем. Жестокие или дистанцированные взрослые учат ребенка ощущать себя ненужным, лишним, а мир – полным опасностей.

В процессе воспитания, обучения и социализации (что это?) индивид обретает знания о том, что представляет из себя реальность. Изначально каждый из нас является чистым листом, на котором постепенно вырисовывается определенный рисунок – субъективная картина мира.

Структура мировоззрения

Структура состоит из 6 компонентов:

- Знания могут быть научными, практическими и профессиональными. Чем шире их спектр, тем более устойчивой является позиция по жизни. Если я много знаю, имею большой жизненный «багаж», то сбить меня с пути практически невозможно.

И наоборот, подросток легко может оказаться под дурным влиянием, стать обманутым, попасть в недобрые руки манипулятора в связи с нехваткой личного опыта.

И наоборот, подросток легко может оказаться под дурным влиянием, стать обманутым, попасть в недобрые руки манипулятора в связи с нехваткой личного опыта. - Чувства – это субъективная реакция человека на внешние стимулы. Она может быть как положительной, так и отрицательной. Это зависит от состояния психики, в котором пребывает индивид.

- Ценности. Как соотносятся мировоззрение и жизненные ценности, понять несложно. Если семья является для вас особо значимым явлением, а для вашего партнера нет, то разность ваших мировоззрений не позволит вам создать удачный и продолжительный брачный союз. Каждый воспринимает мир, опираясь на персональную совокупность норм и правил.

- Поступки – через них мы демонстрируем содержание нашей картины реальности.

- Убеждения являются основой, на которой мы выстраиваем отношения в обществе.

- Характер человека также влияет на то, каким будет его мировоззрение.

Волевые люди верят, что смогут добиться чего угодно, поэтому не воспринимают мир как неприступную стену. Слабые и неуверенные, возможно, видят его несправедливым и жестоким.

Волевые люди верят, что смогут добиться чего угодно, поэтому не воспринимают мир как неприступную стену. Слабые и неуверенные, возможно, видят его несправедливым и жестоким.

Виды и типы мировоззрения

Каким же бывает мировоззрение: его виды и формы отличаются друг от друга уровнем самосознания человечества, которое менялось с течением времени. В различные эпохи люди воспринимали и трактовали реальность по-разному.

Сначала существовали следующие исторические виды (формы) мировоззрения:

- Философское мировоззрение содержит в своей основе логическое мышление, позволяющее прийти к истине. Философия опирается на теорию, системность, обобщение через призму разума, а не чувств. Эта наука возникла примерно в одно и то же время с рассматриваемым в этой статье понятием: первое определяет второе. Второе не может существовать без первого;

- Религиозное объединяет людей в конфессии, основанное на догмах (что это?) и морально-нравственных правилах.

Существует мнение, что данная форма была придумана искусственно сильными мира сего в целях управления большим количеством людей (общиной, группой, государством). Так ли это – доподлинно неизвестно;

Существует мнение, что данная форма была придумана искусственно сильными мира сего в целях управления большим количеством людей (общиной, группой, государством). Так ли это – доподлинно неизвестно; - Мифологическое мировоззрение появилось благодаря тому, что человек не мог объяснить некоторые реалии жизни. Например, почему мы умираем? Как появляется дождь? Куда уходит день? Непонимание чего-либо рождало (и до сих пор рождает) тревогу, и чтобы справиться с ней, люди придумывали для себя логическое объяснение происходящему (неосознанно, конечно).

На сегодняшний день добавились еще 3 типа:

- Научное мировоззрение можно назвать противоположностью религиозного и мифологического. Если последние не имеют доказательной базы, опираются лишь на фантазии, домыслы и слухи, то научный взгляд на мир содержит в своей основе законы, выявленные и доказанные опытным путем. Это позволило усовершенствовать старые знания;

- Гуманистический вид мировоззрения предполагает признание каждого индивида свободной и независимой личностью, имеющей право на счастье (что это?) и развитие (что это?).

И.Кант писал о том, что человек – есть цель, но никак не средство для других, и общество должно способствовать тому, чтобы каждый реализовался и раскрылся в полной мере.

Конечно, такое мировидение попахивает утопией, является идеалом, к которому нужно стремиться, но никак не относится к реальному положению дел в обществе; - Обыденное мировоззрение складывается самостоятельно у каждого человека. Сюда входят наши ценности, установки и принципы, освоенные в процессе воспитания и взросления. Данный взгляд руководствуется здравым смыслом и имеющимся опытом.

Как соотносятся мировоззрение и жизненные ценности

Итак, когда мы знаем, что такое и каких типов оно бывает, можно подумать, для чего оно собственно нужно? В чем его смысл или суть?

Дело в том, что человеческая природа, психика, душа, сущность (называйте, как удобно) стремится к упорядоченному бытию. Хаос в мыслях, действиях и вообще в жизни может довести любого до сумасшествия. Ну, или нервного расстройства, как минимум.

Ну, или нервного расстройства, как минимум.

Нам всем нужна определенность: мы хотим знать, что будет завтра и волнуемся за свое будущее. Хотим быть уверенными в близких людях и очень расстраиваемся, когда нас предают (подумайте, где еще для вас важна предсказуемость).

Основная функция (ценность) мировоззрения заключается в том, что оно делает для нас мир понятным, удобным и безопасным. Это важно для психического здоровья, которое зависит от степени удовлетворенности жизнью, ее стабильности.

Часто случается так, что мы сталкиваемся с ситуациями, в которых происходит разрыв шаблона – крах некоторых элементов жизненной парадигмы (что это такое?). Момент, когда старое видение разрушено, а новое еще не создано, называется кризисом мировоззрения. Сколько он будет длиться – зависит от личностных особенностей человека.

Например, вы свято верили в дружбу с человеком, которого знали много лет, но в один прекрасный день он оказался предателем. Ценность дружбы теряется для вас в одну секунду.

Ценность дружбы теряется для вас в одну секунду.

Возможно, вы оправитесь от удара и будете дружить с кем-то еще, но уже без былой самоотдачи и более низким уровнем доверия. Но может произойти и так, что вы заречетесь от подобных отношений раз и навсегда.

И в первом, и во втором случае мировоззрение будет восстановлено, но уже в видоизмененном состоянии.

Автор статьи: Коваленко Лилия Сергеевна (психолог)

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ruЛекция 1

%PDF-1.5 % 2 0 obj > /Metadata 5 0 R /StructTreeRoot 6 0 R >> endobj 5 0 obj > stream 2014-10-03T11:21:59+03:002014-10-10T15:27:01+03:00Microsoft® Word 2010Microsoft® Word 2010application/pdf

Глава 7. Русское мировоззрение в поэзии и прозе М.Ю. Лермонтова.

А. И. Герцен писал: «Ничто не может с большей наглядностью свидетельствовать о перемене, произошедшей в умах с 1825 г., чем сравнение Пушкина с Лермонтовым. Пушкин, часто недовольный и печальный, оскорбленный и полный негодования, все же готов заключить мир… Лермонтов же так свыкся с отчаянием и враждебностью, что не только не искал выхода, но и не видел возможности борьбы или соглашения. Лермонтов никогда не знал надежды, он не жертвовал собой, ибо ничто не требовало этого самопожертвования. Он не шел, гордо неся голову, навстречу палачу, как Пестель и Рылеев, потому что не мог верить в действенность жертвы; он метнулся в сторону и погиб ни за что.

Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, пробудил душу Лермонтова. Он написал энергическую оду, в которой, заклеймив низкие интриги, предшествовавшие дуэли, — интриги, затеянные министрами-литераторами и журналистами-шпионами, — воскликнул с юношеским негодованием: «Отмщенье, государь, отмщенье!» Эту единственную свою непоследовательность поэт искупил ссылкой на Кавказ. Произошло это в 1837 г.; в 1841 тело Лермонтова было опущено в могилу у подножия Кавказских гор…

Он написал энергическую оду, в которой, заклеймив низкие интриги, предшествовавшие дуэли, — интриги, затеянные министрами-литераторами и журналистами-шпионами, — воскликнул с юношеским негодованием: «Отмщенье, государь, отмщенье!» Эту единственную свою непоследовательность поэт искупил ссылкой на Кавказ. Произошло это в 1837 г.; в 1841 тело Лермонтова было опущено в могилу у подножия Кавказских гор…

…Он полностью принадлежит к нашему поколению. Все мы были слишком юны, чтобы принять участие в 14 декабря, разбуженные этим великим днем, мы увидели лишь казни и изгнания, вынужденные молчать, сдерживая слезы, мы научились, замыкаясь в себе, вынашивать свои мысли – и какие мысли! … то были сомнения, отрицания, мысли, полные ярости. Свыкшись с этими чувствами, Лермонтов не мог найти спасения в лиризме, как находил его Пушкин. Он влачил тяжелый груз скептицизма через все свои мечты и наслаждения, мужественная, печальная мысль всегда лежит на его челе, она сквозит во всех его стихах… …Раздумье Лермонтова – его поэзия, его мученье, его сила… …Он смело высказывался о многом без всякой пощады и без прикрас. Существа слабые, задетые этим, никогда не прощают подобной искренности. О Лермонтове говорили как о балованном отпрыске аристократической семьи, как об одном из тех бездельников, которые погибают от скуки и пресыщения. Не хотели знать, сколько боролся этот человек, сколько выстрадал, прежде чем отважился выразить свои мысли… Когда Лермонтов, вторично приговоренный к ссылке, уезжал из Петербурга на Кавказ, он чувствовал сильную усталость и говорил своим друзьям что постарается как можно скорее найти смерть. Он сдержал слово».[1]

В приведенном отрывке Герцен объясняет противоречия личности и творчества Михаила Юрьевича Лермонтова (1814 – 1841) социально-политическими переменами в жизни России, наступлением николаевской эпохи «безвременья», невозможностью открытой общественной борьбы. И здесь, как представляется, приводимые Герценом причины, вполне могут быть признаны истинными. В самом деле: поколению Лермонтова, в сравнении с поколением его великого предшественника – Пушкина, не повезло. Оно запоздало родиться, и на его долю не выпало ни войны 1812 года, ни попытки дворянского переворота года 1825. Не о том ли с горькой иронией сожалеет и сам поэт в своей «Думе»: «Печально я гляжу на наше поколенье…»? Похоже, действительно, в постдекабристскую эпоху он печалится о невозможности полноценного героического воплощения своих стремлений и идеалов.

Соглашаясь с неизбежностью воздействия на личность и мировоззрение поэта социально-политических превращений, мы хотели бы вместе с тем отметить, что многое в лермонтовской натуре определялось более глубокими причинами психологического свойства, коренилось в глубинных основах становления его индивидуальности. А когда речь идет о его творчестве, то в нем в гораздо большей мере (может быть, как раз благодаря имманентным свойствам его личности), чем в творчестве Пушкина осуществились главные тенденции русского мировоззрения, так или иначе находившие выражение в литературном процессе как до, так и после Лермонтова.

Знаток русской литературы Даниил Андреев видел в миссии Лермонтова одну из глубочайших загадок отечественной культуры, поскольку в его личности и творчестве различаются две противоположные тенденции: богоборческая, грозно-героическая, и светлая, задушевная, теплая вера («Роза мира»). Но ведь едва ли не в мировоззрении каждого хрестоматийного героя русской классической словесности — от Чацкого до братьев Карамазовых и Дмитрия Нехлюдова – можно увидеть борьбу этих разнополюсных сил, что не чуждо, кстати говоря, в иной своей ипостаси и «низовым» натурам нашей классики, вроде «очарованного странника» или Ермолая Лопахина. Можно было бы сказать, что мировоззрение героев русской классики ХIХ века и держится на этих противоречиях. Так что русской литературе, по метафизической, так сказать, сути ее, гораздо ближе Лермонтов с его душераздирающими противоречиями, болезненным, на грани покаяния, разочарованием, чем возрожденчески гармоничный Пушкин.

По-своему это обстоятельство толкует Д. Мережковский в статье «Поэт сверхчеловечества»: «На первый взгляд может показаться, что русская литература пошла не за Пушкиным, а за Лермонтовым, захотела быть не только эстетическим созерцанием, но и пророческим действием – «глаголом жечь сердца людей». Стоит, однако, вглядеться пристальнее, чтобы увидеть, как пушкинская чара усыпляет буйную стихию Лермонтова. …В начале – буря, а в конце – тишь да гладь. Тишь да гладь – в созерцательном аскетизме Гоголя, в созерцательном эстетизме Тургенева, в православной реакции Достоевского, в буддийском неделании Толстого. Лермонтовская действенность вечно борется с пушкинской созерцательностью, вечно ею побеждается…»[2]

Может быть, и на самом деле русская литература пошла вслед за Пушкиным, а не за Лермонтовым, но с Лермонтовым все же в беспокойной душе. Согласимся, что перед Лермонтовым не столько стоял вопрос «Что делать?», сколько вопрос о Боге в нем самом и в его Отчизне, которую он мог любить только «странною любовью». Не отсюда ли убеждение того же Мережковского в том, что не от «благословенного» Пушкина, а от «проклятого» Лермонтова мы получили… «образок святой» – завет матери, завет родины. От народа к нам идет Пушкин; от нас – к народу Лермонтов; пусть не дошел, он все-таки шел к нему. И если мы когда-нибудь дойдем до народа в предстоящем религиозном движении от небесного идеализма к земному реализму, от старого неба к новой земле – «Земле Божией», «Матери Божией», то не от Пушкина, а от Лермонтова начнется это будущее народничество.[3]

В поэтическом миросознании и реализованном в стихах и прозе мировоззрении Лермонтова особое место занимает миф о некой глубинной народной правде, «подсказанный» вполне реальным ощущением отечественной почвы. Миф этот слышен в его балладе «Бородино», в которой воссоздается взгляд на известные исторические события простого солдата, ветерана Отечественной войны 1812 года. И это видение по художественной логике баллады есть безусловная правда на все времена, на фоне которой очевидной становится ущербность современной автору действительности. В рассказе ветерана нам является некий героический «золотой век» людей-богатырей, вровень которым были и их командиры:

Полковник наш рожден был хватом:

Слуга царю, отец солдатам…

Да, жаль его: сражен булатом,

Он спит в земле сырой…

Здесь простые солдаты-богатыри, ведомые такими мифическими командирами, сливались воедино со своим Государством, воплощенным в деяниях не менее великих царей, которых ныне уже не найти. С точки зрения этого народного богатырства современники лирического героя баллады выглядят пигмеями, которым ветеран «дядя» с укором и печальным сожалением бросает:

Могучее, лихое племя:

Богатыри – не вы…

Современная лирическому герою Лермонтова действительность недостойна своих богатырей, своих гениев. Это настроение и эта оценка воспроизводится и в знаменитом стихотворении «Смерть поэта». В действительности гении гибнут, как погиб великий Поэт, гордость нации. Погиб от руки наглого пришельца, которому содействуют «надменные потомки Известной подлостью прославленных отцов». И здесь лирический герой бросает обвинение убожеству современности не столько от своего лица, сколько от лица высших сил, в которых, может быть, воплощен и народный гнев.

Адресация лирического героя Лермонтова к некой высшей правде, к «мысли народной», что позднее возьмет на вооружение Л.Н. Толстой, наполняет стихи поэта своеобразной фольклорностью, стремлением к самым широким обобщениям в духе народной поэзии, что можно легко обнаружить даже в тех стихотворениях поэта, которые пронизаны глубоко личным чувством. В этом смысле очень характерны такие стихи как «Завещание»(1840) или «Сон»(1841). В оценках наличного человеческого мира, которому поэт так и хочет дерзко бросить в глаза «железный стих, облитый горечью и злостью», критерием служит девственная чистота Природы, с которой, в представлении лирического героя, сливается Божий Лик («Когда волнуется желтеющая нива», 1837).

Поскольку мир людей, в которых лирический герой Лермонтова принужден обретаться, никак его не устраивает, он всегда – изгой, изгнанник («Тучи»,1840) или добровольный странник, не имеющий пристанища, вроде дубового листка, оторвавшегося от ветки родимой (стихи 1841 г.).

Как нам представляется, именно М.Ю. Лермонтов наиболее полно воплотил в своем творчестве, в частности, в лирике, имманентно присущее русскому мировоззрению представление о принципиальном несовершенстве наличного мира, что стало, пожалуй, магистральным настроением в сюжете русской классической словесности. Глубоко переживаемое несовершенство наличного социума заставляет героя отечественной классики превратиться в вечного добровольного (или насильного) изгнанника, каким и предстает лермонтовский Поэт.

И если пушкинский Поэт награждается воистину божественной мощью творческого пророчества и готов «глаголом жечь сердца людей», то «Пророк» Лермонтова – это пророк в кавычках, ему вообще нет места среди людей. Он не уживается с человеческим миром, а в состоянии ужиться только с миром Природы, где ему «покорна тварь земная». «Пророк» (1841) – итоговое лирическое произведение Лермонтова, как бы навеки припечатывающее клеймо изгойства к челу национального Поэта России:

Смотрите: вот пример для вас!

Он горд был, не ужился с нами:

Глупец, хотел уверить нас,

Что Бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:

Как он угрюм и худ и бледен!

Смотрите, как он наг и беден,

Как презирают все его!

В этих стихах ясно звучит заявка на опровержение пушкинского «Пророка» (1826) на долгие времена, как неопровержимое завещание потомкам. И поскольку он изгнанник уже с момента признания своей миссии, постольку и патриотизм его носит особый характер. Это, если угодно, принципиальное отвержение традиционного патриотизма – в пику, кстати говоря, и патриотам ХХ — ХХI вв.

В стихотворении «Родина» (1841), которое в первых вариантах носило название «Отчизна», лирический герой Лермонтова ясно определяет приоритеты своего «патриотизма». Причем, определяет их как приоритеты странника, вечно ищущего пристанища. Это пристанище может быть обретено только за пределами цивилизованного социума, там, где «степей холодное молчанье», «лесов безбрежных колыханье», «разливы рек, подобные морям». Там, в конце концов, где лирический герой в дорожной тоске встречает «дрожащие огни печальных деревень». Природа и крестьянин – вот приоритеты. В заключительном двенадцатистишии они конкретизируются уже как манифест поэта:

Люблю дымок спаленной жнивы,

В степи ночующий обоз,

И на холме средь желтой нивы

Чету белеющих берез.

С отрадой многим незнакомой

Я вижу полное гумно,

Избу, покрытую соломой,

С резными ставнями окно;

И в праздник, вечером росистым,

Смотреть до полночи готов

На пляску с топаньем и свистом

Под говор пьяных мужичков.

Стихотворение репродуцирует, по сути, традиционное мировидение крестьянина, представленное, однако, в рамках мировоззрения романтического героя-отшельника, отвергаемого цивилизованным миром. Кстати говоря, эта романтическая позиция воспроизводится, с соответствующей поправкой на национальную специфику, и европейской литературой. Мотивы эти можно отыскать и у Гете, и у Байрона. Однако в русской классике репродуцирование крестьянской точки зрения на мир приобретает особый смысл. Крестьянской она может быть лишь в достаточно ограниченном смысле – в смысле воспроизведения, например, известных предметно-вещных «мифологем»: желтая нива; березы; полное гумно; изба, покрытая соломой; окно с резными ставнями; крестьянский праздник; пьяные мужики. Но здесь важнее другое: для лирического героя этот поэтический миф природно-деревенского мира с его фундаментальными образными опорами есть истина в последней инстанции, критерий жизненной правды.

Эти критерии приобретают особую актуальность в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837). Как известно, произведение было создано на Кавказе, куда поэт был сослан за написание стихотворения на смерть Пушкина. Событие роковой пушкинской дуэли определенным образом сказалось в противостоянии и последующем кулачном сражении купца с опричником. Правда, результат здесь обратный: посягатель на семейные устои Кирибеевич получил по заслугам.

В своей статье о стихотворениях Лермонтова 1840 года В.Г. Белинский основную идею «Бородино» трактовал как «жалобу на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел».[4] Обращаясь к «Песне», критик продолжает: «Здесь поэт от настоящего мира не удовлетворяющей его русской жизни перенесся в ее историческое прошедшее, подслушал биение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники его духа, сроднился и слился с ним всем существом своим, обвеялся его звуками, усвоил себе склад его старинной речи, простодушную суровость его нравов, богатырскую силу и размет его чувства и, как будто современник этой эпохи, принял условия ее грубой и дикой общественности, со всеми ее оттенками, как будто бы никогда и не знавал о других, — и вынес из нее вымышленную боль, которая достовернее всякой действительности, несомненнее всякой истории…»[5]

Фактическая сторона истории здесь, очевидно, условна. Поэт явно стилизует речевой строй своего произведения, тем более что у него есть реальные источники в отечественном историческом фольклоре (см., напр., «Кулачный бой братьев Калашничков с Кострюком»). Эти обстоятельства не скрыты и от взора Белинского, который художественность «Песни» видит в том, что она «подделывается под лад старинный и заставляет гусляров петь ее». Но гораздо важнее для него то, что «Песня» «представляет собою факт о кровном родстве духа поэта с народным духом… Самый выбор этого предмета свидетельствует о состоянии духа поэта, недовольного современною действительностью и перенесшегося от нее в далекое прошедшее, чтобы там искать жизни, которой он не видит в настоящем…»[6] (Выделено нами. – С.Н., В.Ф.).

Лермонтов не зря сдвигает исторический сюжет в сторону балладной любовной темы. И здесь возникает существенный сюжетный поворот, который мог быть свойствен только писателю-реалисту. Ведь воспроизводится не собственно любовная интрига, а столкновение государственного своеволия и принципов купеческого домостроя. Здесь сделан шаг от мифа в чистом виде к романному миросознанию, мировоззрению новой эпохи, которую открыл для России ХIХ век.

Степан Парамонович Калашников с братьями защищает, как и Пушкин, между прочим, честь частного дома, семьи. Причем, готов за это жизнь положить. Таким образом, мы имеем дело с личностным (в рамках той художественной условности, конечно, к которой вольно или невольно прибегает Лермонтов) противостоянием человека — Государству в лице Ивана Грозного и его слуг. Сюжет произведения выстраивается так, что народное мнение обнаруживает явное сочувствие к купцу и его семейству. Вот почему фольклорный финал произведения и окрашивается эпической печалью по герою, казненному «смертью лютою, позорною». Могилка Калашникова «на чистом поле промеж трех дорог» осталась «безымянною». Здесь – народный укор государю, обещавшему царские милости осужденному царским судом купцу. Народная оценка государевых поступков как бы прячется в глубь сюжета, возникая в стороне от самой фигуры царя.

Тема частной человеческой судьбы в произведении, сплошь стилизованном под фольклорную историческую песню, развивается на нескольких сюжетных «уровнях». Так во внешне целостной стилизации под историческую песню формируется раскачивающее сюжет противоречие – существенное, пожалуй, для мировоззрения самого Лермонтова.

Новый «уровень» частной темы – судьба Кирибеевича. Если «народное мнение», за которое «прячется» Лермонтов, исполнено сочувствием к Калашникову, то почему же тогда так много места в сюжете занимает его обидчик Кирибеевич, его поступки и, главное, его переживания? Мало того, описание гибели опричника от смертельного удара его противника исполнено такого щемящего лиризма, который никак не может быть свойствен фольклору, тем более что в этот момент в нас невольно возникает осуждение Калашникова за излишнюю жестокость и непримиримость.

И опричник молодой застонал слегка,

Закачался, упал замертво;

Повалился он на холодный снег,

На холодный снег, будто сосенка,

Будто сосенка, во сыром бору

Под смолистый под корень подрубленная…

Здесь «Песня» покидает рамки эпического объективизма, то есть того слоя, который абсолютно точно идентифицируется с «народным мнением» как основой фольклорного образа. Лирическое укрупнение «отрицательного», по всем фольклорным меркам, героя заставляет приглядеться к этой фигуре внимательнее. Поэт возбуждает сочувствие к герою как бы вопреки народному мнению, именующему Кирибеевича «лукавым рабом» царя.

Опричник Кирибеевич из роду Скуратовых, вскормленный семьею Малютиной, особо приближен к Ивану Грозному и привык во что бы то ни стало исполнять свои самые рискованные желания. С другой стороны, Иван Васильевич не может позволить, чтобы «дума крепкая» слишком уж овладевала «верным слугой» без его царского на то позволения. Мнительный царь сразу же обвиняет своего слугу в злых умыслах, когда обнаруживает странную для государя задумчивость слуги на пиру. Царь прямо угрожает опричнику казнью.

Так государственная власть объявляет свои претензии не только на служебные, так сказать, стороны жизни своего слуги, но и на его частное существование, на его душу, волю, нравственный выбор. При внешнем своеволии Кирибеевича, он находится в полной зависимости от государя. Собственно, само его своеволие обеспечивается его зависимостью от царя, поскольку высота его государственной службы заранее оправдывает любой его незаконный поступок.

Нравственно-психологоческая ситуация, в которую попадает «отрицательный», по фольклорным меркам, герой Лермонтова исполнена неподдельного трагизма. Слепо отдавшись в руки безграничной власти Грозного царя, Кирибеевич так же слепо идет против «закона нашего христианского» и в слепоте своей, а может быть, и искренне любя Алену Дмитриевну, принимает на душу грех посягательства на основы чужого частного дома. По сути, сам самодержец подталкивает своего раба к беззаконию, соблазнив его внешней безнаказанностью власти. А такая власть, по своей безнравственной сути, и сама, конечно, беззаконна.

Этот этический вывод, как результат уже не абстрактно фольклорного, а глубоко личностного проникновения во взаимоотношения власти и индивидуальности, в то же время как на фундамент опирается на весь народный строй «Песни» и становится итогом именно народной оценки события.

Вместе с тем в круг мировоззренческих этических установок поэмы входит и безусловная необходимость пожалеть виноватого, проникнуться милосердным состраданием к слепо принявшему на душу грех. Как раз из лирического сострадания к Кирибеевичу и вырастает нравственное сопротивление беззаконию власти, посягающей на права, на суверенность духовного мира личности. Поднимая в рамках фольклорной стилизации глубоко личностные проблемы, Лермонтов акцентирует наше внимание на положительной стороне русского народного мировоззрения как основы национальной этики. Здесь находит продолжение нравственная проблематика, поднятая Пушкиным в «Борисе Годунове».

Трансформированное в поэме Лермонтова народное мнение – свидетельство присутствия положительной внутренней энергии в традиционном «молчании» русского народа. Это не равнодушная немота (как в «Борисе Годунове»), а потрясение от содеянного, путь к осознанию этической ущербности власти в ее борьбе за собственное упрочение. И в то же время это и прозрение народом собственной вины.

В своей «Песне» Лермонтов как бы уточняет, корректирует этический вывод пушкинского «Бориса». Поэт ясно обозначает приоритеты народной оценки деяний Грозного царя, когда, не утрачивая традиционного уважения к верховной власти, народное мнение в лице гусляров-исполнителей песни дает государевым поступкам однозначную нравственную оценку.

Подспудно в размышлениях Лермонтова о взаимоотношениях народа и власти возникают мысли о народном бунте, опять-таки являясь своеобразным продолжением пушкинской традиции в художественном развитии этой темы. Здесь имеет смысл напомнить о раннем стихотворении поэта, носящем условное название «Предсказание»(1830):

Настанет год, России черный год,

Когда царей корона упадет;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь;

Когда детей, когда невинных жен

Низвергнутый не защитит закон;

Когда чума от смрадных, мертвых тел

Начнет бродить среди печальных сел,

Чтобы платком из хижин вызывать,

И станет глад сей бедный край терзать;

И зарево окрасит волны рек:

В тот день явится мощный человек,

И ты его узнаешь – и поймешь,

Зачем в руке его булатный нож;

И горе для тебя! – твой плач, твой стон

Ему тогда покажется смешон;

И будет все ужасно, мрачно в нем,

Как плащ его с возвышенным челом.

Это стихотворение было написано под впечатлением крестьянских волнений в России, усилившихся в 1830 г. в связи с эпидемией холеры. И в этих стихах, и в романе «Вадим» (1833 — 1834) Лермонтов как бы признает за народом право на бунт, но изображает бунтующих мрачными красками.

По свидетельству исследователей творчества Лермонтова, его ранний роман основан на истинном происшествии. Его действие происходит в Пензенской губернии, в районе Нижне-Ломовского и Керенского уездов, где летом 1774 г. развернулось крестьянское восстание. Некоторые полагают, что описанная Лермонтовым местность – это окрестности села Пачелма, а монастырь, с описания которого начинается роман, — это Нижне-Ломовский монастырь. Рассказы о расправе пугачевцев над помещиками Лермонтов мог слышать от тараханских старожилов, а историю Вадима ему могла рассказать бабушка: среди примкнувших к пугачевцам оказалось несколько помещичьих сыновей.

Сведения эти подчеркивают реальность фактической опоры лермонтовского замысла, хотя портрет его героя, как и обстоятельства, в которые он попадает, носят абсолютно романтический, книжный характер. В то же время Лермонтов наделяет своего героя гротесково преувеличенными чертами собственной внешности и собственными же бунтарскими настроениями и переживаниями.

Рассказывая о том, как в его герое формировался предводитель народного бунта, автор делится своими размышлениями о причинах пугачевских волнений, связанных с вполне определенными характеристиками мировоззрения русского народа. «Умы предчувствовали переворот и волновались: каждая старинная и новая жестокость господина была записана его рабами в книгу мщения, и только кровь их могла смыть эти постыдные летописи. Люди, когда страдают, обыкновенно покорны; но если раз им удалось сбросить ношу свою, то ягненок превращается в тигра: притесненный делается притеснителем и платит сторицею – и тогда горе побежденным!..

Русский народ, этот сторукий исполин, скорее перенесет жестокость и надменность своего повелителя, чем слабость его; он желает быть наказываем, но справедливо; он согласен служить – но хочет гордиться своим рабством, хочет поднимать голову, чтоб смотреть на своего господина, и простит в нем скорее излишество пороков, чем недостаток добродетелей! В 18 столетии дворянство, потеряв уже прежнюю неограниченную власть и способы ее поддерживать – не умело переменить поведения: вот одна из тайных причин, породивших пугачевский год!»[7]

Едва ли не в радищевском духе объясняет Лермонтов причины бунта злонравием помещиков, не сумевших при смене социальных обстоятельств найти соответствующие нормы взаимоотношений со своими рабами, которые хотели во всяком случае «гордиться своим рабством».

Писатель рисует образ помещика Палицына, не знающего границ своим низким страстям, подобно пушкинскому Троекурову. Читатель из уст страшного горбуна Вадима узнает историю нравственных преступлений злонравного дворянина, погубившего своего друга, забравшего к себе трехлетнюю дочь последнего, чтобы позднее воспользоваться ее юной красотой для услаждения своих низких страстей. Душа самого Вадима не случайно пылает мрачным пламенем мести: ведь он — сын погубленного дворянина и брат Ольги, взятой для утех Палицына.

По замыслу автора, живущий ужасными мстительными страстями Вадим, связавшийся с восставшими и поощряющий их страшные деяния, есть прямое воплощение самой жестокой и кровавой стороны народного бунта, действительно, безжалостного и беспощадного. Читатель видит разнузданную в своих мстительных страстях толпу, становится свидетелем страшных казней не только тех, кто своим злонравием заслужил наказания, но и дворян достойных, существ невинных. Мрачный пафос неоконченного романа Лермонтова, отмеченного юношеским романтическим максимализмом, состоит в простой мысли: злонравие представителей правящего класса порождает катастрофы стократ ужаснейшие, нежели сами преступления злонравных. Тут молодой поэт ни на йоту не отходит в своих мировоззренческих установках от пафоса отечественных просветителей ХVIII века. В то же время страшные картины преступлений восставшей толпы невольно заставляют думать о некой внутренне присущей этой толпе страсти к разрушению, независимо от наличия или отсутствия злонравия среди дворянского сословия.

Пройдет еще несколько лет, и в своем зрелом романе «Герой нашего времени» (1841) Лермонтов в гораздо более реалистических красках изобразит мировоззрение и характер взаимоотношений образованного слоя российского дворянства и представителей иных классов, в том числе и представителей народной массы.

Сюжет «Героя нашего времени» — типично романный: испытательное странствие героя. Читатель, во-первых, знакомится с путешествующим русским офицером-повествователем, который сам в пути наталкивается на другого странника – ветерана кавказских войн штабс-капитана Максима Максимыча. История же, рассказанная штабс-капитаном, — это вновь история странничества главного героя романа – Григория Александровича Печорина. Во-вторых, читатель узнает, что это странничество не только физическое – во времени и пространстве, но и духовное, как свидетельствуют дневники Печорина.

Важно отметить, что довольно сложное в сюжетно-жанровом построении произведение отвергает возможность романтического отрыва от социально-психологической и социально-исторической реальности 1840-х годов, от действительных примет становящегося мировоззрения дворянского интеллигента той поры.

Жанр «Героя нашего времени» – это и путевые заметки, которые ведет офицер-повествователь и в которые внедряется экзотическая горская повесть «Бэла» вместе с бытовой зарисовкой на тему встречи Максима Максимовича с Печориным. Это, в то же время, и дневниковые записи из «Журнала Печорина», внутри которого хорошо различаются и авантюрная разбойничья повесть о «честных контрабандистах» («Тамань»), и светский роман-интрига «Княжна Мери», и авантюрно-философская, с мистическим оттенком новелла («Фаталист»).

Взаимодействуя в целостном теле романа, эти жанры дают не сумму, а новое качество. Авантюрные сюжеты, оформленные в духе современной Лермонтову романтической романистики и по внешним признакам явно вымышленные, вступают в контрапунктические взаимоотношения с документальной прозой путевых заметок и дневниковых записей, то есть фактически с самой жизненной правдой (в художественно условной, конечно, системе романа). Так, повесть «Бэла», с ее горской экзотикой, погружена в абсолютно прозаическую атмосферу нелегких казенных передвижений повествователя и Максима Максимыча. В результате появляется масса прозаических подробностей, «обытовляющих» приподнятый романтизм истории о несчастной Бэле. Рассказ штабс-капитана начинается с описания толпы обнищавших горцев, подъема на «проклятую гору», что сопровождается тележным скрипом и изматывающими душу криками работников, жаждущих получить «на водку». Здесь и подробное описание неуютной сакли, прикрепленной одним боком к скале, трех мокрых ступеней, по которым русские офицеры попадают внутрь.

«Ощупью вошел я и наткнулся на корову (хлев у этих людей заменяет лакейскую). Я не знал куда деваться: тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастию, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленою, что я долго не мог осмотреться…»[8]

Все это отчасти напоминает радищевское описание избы русского крестьянина в его знаменитом «Путешествии…». Для русского европейца, только что прибывшего из заграничного обучения, изба представлялась такой же экзотикой, как и для «цивилизованных» русских офицеров «дикий» образ жизни горских племен. Правда, русские офицеры у Лермонтова далеки от разоблачительных речей в адрес имперских властей. Они гораздо спокойнее, точнее, равнодушнее воспринимают описанные картины. Ничего, кроме снисходительного презрения к «дикарям» и условиям их жизни не слышно в репликах офицеров: «Жалкие люди!» (повествователь), «Преглупый народ!» (Максим Максимыч).

В таком же духе строится описание продолжения путешествия, как бы рассекающее историю Бэлы на две неравные части. «Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки; я содрогнулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, на этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз в десять в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа. Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик, другой осетин: осетин вел коренную под уздцы со всеми возможными предосторожностями, отпрягши заранее уносных, — а наш беспечный русак даже не слез с облучка! Когда я ему заметил, что он мог бы побеспокоиться в пользу хотя моего чемодана, за которым я вовсе не желал лазить в эту бездну, он отвечал мне: «И, барин! Бог даст, не хуже их доедем: ведь нам не впервые», — и он был прав: мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали, и если б все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтоб об ней так много заботиться…»[9]

Как видно, победы цивилизации для наших отечественных колонизаторов заключаются прежде всего в том, что, в отличие от «жалкого» и «преглупого» осетинского мужика-«дикаря», наш ни в грош не ценит собственную жизнь, как, впрочем, и жизнь своего господина вместе с его добром, целиком полагаясь на знаменитый русский «авось». А представитель русского же образованного слоя превращает приметы низовой ментальности в некую философию, что в единстве своем оборачивается одной из существенных характеристик русского мировоззрения в целом. Хотя Лермонтов об этом и не говорит, но принимая во внимание только что отмеченное, мы вправе предположить и еще одну характерную особенность нашего национального мировоззрения, а именно – его принципиальную иррациональность.

Выступая в роли колонизаторов и совершенно не прикрываясь никакими рассуждениями о государственной необходимости, террористической опасности и прочих стандартных в этом случае оговорках, русские офицеры на Кавказе – в основном выходцы из помещичьих семей, в массе своей просто лениво и незатейливо проживают жизнь. Создается впечатление, что они даже не заботятся о том, чтобы использовать свое положение для личного обогащения, как это обычно делали колонизаторы из других стран. Очевидно, что типичная для них форма поведения, о чем в свое время напишет и Л.Н. Толстой, это лениво-посредственное, без усердия и заботы о достижении цели, исполнение воли царя. То есть, ведут они себя как люди, несущие повинность и делающие вынужденную работу, как титулованные или нетитулованные холопы, посланные исполнять свой крепостной «урок» в виде завоевания чужих территорий.

Приведенные фрагменты путевых заметок из романа явно конфликтуют с экзотикой картин горской повести о Бэле. Но ведь именно здесь, в такой же нищете и привычном неуюте живет и девушка, и ее брат, и ее отец, и абрек Казбич. Это их мир, освоенный ими, родной для них. Русские офицеры вместе со своей обслугой тоже живут здесь и вроде бы привычно живут. Но для них этот мир так и не становится своим, а остается миром «преглупых», «жалких» дикарей. Да он и не может никогда стать для них «своим», ведь завоевывают они его для своего господина – русского царя, а им самим от этого, даже успешного завоевания, пользы никакой не будет, тем более – пользы личной. (Последнее уточнение особенно важно, ведь в центре повествования – не заурядные исполнители чужой воли, а мыслящие и глубоко чувствующие передовые люди своего времени).

В таком контексте становится очевидным, что авантюрно-мелодраматическая фабула «Бэлы» есть мир горцев, но преображенный романтическим взглядом, брошенным не изнутри этой жизни, а из цивилизованного Петербурга, сквозь романтику прозы, скажем, Бестужева-Марлинского.

Атмосфера и интонации путевых записок – переживание происходящего. Здесь – равнодушное презрение русских к горским племенам, причем, не только со стороны Печорина, для которого Бэла — очередная забава, скрашивающая скуку кавказской службы, но и со стороны доброго Максима Максимыча. Штабс-капитан хоть и считает, что похищение Бэлы «нехорошее дело», но не особенно этому «делу» сопротивляется – между тем как по правилам самой службы обязан был это сделать, являясь командиром Печорина. Более того. По адресу юного брата Бэлы — Азамата, когда узнает, что тот пропал без вести, спокойно заключает: «Верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тереком, или за Кубанью: туда и дорога!..»

Такова природа русского имперского «интернационализма» в его, можно сказать, истоках. Здесь есть что-то от отношения белых колонизаторов к цветнымдикарям, которые, с точки зрения «цивилизованного» великого народа, даже и не совсем люди, к которым могут быть применимы этические критерии государствообразующей нации.

Как выглядит этот «интернационализм» на уровне доброго, но не очень образованного, скажем так, «неокультуренного» Максима Максимыча, мы видим. И готовы простить симпатичному герою его «великорусский» шовинизм, снисходительный взгляд на «меньших братьев» «кавказской национальности», хотя бы в силу тягот той службы, которую этот ветеран из дня в день несет на чужой стороне, без дома, без семьи. Но, познакомившись позднее, например, с известными рассказами А.П. Чехова «Дочь Альбиона» и «На чужбине», мы увидим, как этот взгляд трансформируется на протяжение полувека.

Но вернемся к лермонтовскому роману, где со всей очевидностью мы видим столкновение двух абсолютно чужих друг другу миров: европеизированной, цивилизованной Российской Империи и «дикого» Востока в лице горских племен (осетин, черкесов и т.д.). При этом Максим Максимыч смотрит на мир горцев глазами, можно сказать, «простого» человека, близкого народному миросознанию, глазами служаки-кавказца, а взгляд путешественника и Печорина скорректирован европейским воспитанием, да и образ жизни этих людей в значительной степени отъединен от кавказской службы. И поэтому, несмотря на известное единство взгляда русского человека на кавказских «дикарей», штабс-капитан все же ближе миру горцев. Он — своеобразное связующее звено между ними и Печориным, но в то же время, как и семья Бэлы, жертва равнодушия и эгоизма русского европейца. Не случайно, в раздражении, штабс-капитан ставит на одну доску и Печорина, и путешественника: «Вы молодежь светская, гордая». И действительно, с точки зрения путешественника, переживания Максима Максимыча не более, чем «старые заблуждения».

И здесь возникает существенная для отношений самих русских проблема: для Максима Максимыча Печорин едва ли не такой же иностранец, как далекие французы или англичане; ему, действительно, гораздо ближе какой-нибудь Казбич, нежели его чистенький, беленький подчиненный Григорий Александрович Печорин. Дистанция между ними едва ли не большая, чем между любым иностранцем и штабс-капитаном – это и есть, кстати говоря, показанная в романе Лермонтова дистанция между русским дворянским интеллигентом и народом.

В этом смысле примечателен предшествующий разлуке диалог капитана и повествователя о «странностях» Печорина. Он как бы предваряет, по интонации и роли в сюжете, заключительную беседу Максима Максимыча с Печориным о предопределении. Здесь — та же наивная «невключенность» кавказского служаки в тонкости духовной жизни его «высоких» соплеменников.

«Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста,… вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молодежь вся такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое; что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду; что, впрочем, разочарование, как и все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивали, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастие, как порок. – Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:

-А все, чай, французы ввели моду скучать?

-Нет, англичане.

-Ага, вот что!.. … да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!»[10]

Повестователь, как и Печорин, извиняет штабс-капитану его светское «невежество», снисходя до «дикарской» малой осведомленности собеседника из «низших слоев общества», пока еще ничего не ведающего о той моде скучать, которую постигли люди из печоринской среды и которые поэтому рифмуются в сознании «простого» человека с «отъявленными пьяницами англичанами».

В этом диалоге есть ироническая оценка наивности штабс-капитана, его известной ограниченности, но есть в то же время и гораздо более суровая оценка закрытых в своих «европейских» комплексах русских дворян образованного слоя. Фактически, Максим Максимыч своими комментариями к странностям сослуживца низводит их из области демонической в область прозаического течения жизни. В этом, можно сказать, состоит здоровая стихийная мудрость кавказского ветерана. Она сродни той мудрости, которую демонстрирует «дядя» ветеран в балладе «Бородино». Она, пожалуй, сродни и мудрости капитана Тушина из «Войны и мира» Л.Н. Толстого, хотя толстовский герой кажется нам гораздо более философичным, нежели его лермонтовский предшественник.

Итак, мы видим, как в реалистической прозе М.Ю. Лермонтова прозой же обыденной жизни поверяются романтические фабулы русской литературы этого периода, заимствованные во многом из литературы европейской, как и мировоззрение дворянского сословия, живущего с оглядкой на кумиров, вроде Байрона и Наполеона.

В «Журнале Печорина» мы наблюдаем ту же корректировку традиционных романтических фабул прозаизмами естественного течения жизни. Так, вся лихо закрученная история приключений героя в Тамани разворачивается в «самом скверном городишке из всех приморских городов России», в унылой, убогой среде, напоминающей описание сакли в начале романа. «Я вошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа… В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи, поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой; через десять минут он захрапел…»[11]

Это проза, которую, кстати говоря, высоко оценил А.П. Чехов, сам большой мастер прозаического воплощения обыденного течения жизни. Но воображение Печорина, подпитанное соответствующим воспитанием, соответствующей культурой, вносит свои интонации в развитие сюжета – дневник-то его. Здесь и мальчик-слепец приобретает романтическую мистическую странность, и девушка выглядит то гетевской Миньоной, то ундиной из литературных образцов немецкого романтизма. Печорин пытается воздействовать на событие (хотя бы и в своем воображении) так, чтобы оно приобрело романтическую окраску в духе известных ему литературных примеров, весьма далеких от реальности. Реальная жизнь «честных контрабандистов» настолько же чужда Печорину, как и жизнь горцев. Ни той, ни другой и дела нет до «демонизма» Печорина, которым он покоряет Мери Лиговскую. Не случайно так насмешливо прозаичен финал «Тамани», окрашенный собственно авторскими интонациями.

«Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и пошел в хату. Увы! Моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал, — подарок приятеля, — все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восемнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила? Слава Богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что сталось со старухой и с бедным слепым – не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще и с подорожной по казенной надобности!..»[12]

Это едва ли не чеховский амбивалентный финал, переводящий иронической интонацией все романтическое приключение в совершенно иную жанровую, стилевую и идейную плоскость. Берет свое и торжествует проза российской жизни, которой совершенно неадекватны романтические игры Печорина с образами собственного воображения. Герой Лермонтова хочет формировать событие жизни по меркам своего социально-культурного опыта, как бы приподнимая его над унылостью его собственного существования. Но сама жизнь этому сопротивляется. Она оказывается шире, сложнее, чем то, что из нее хочет в своем миросознании соорудить скучающий русский интеллигент 1840-х годов.

«Жанр» собственного поведения в обществе заботит Печорина больше, чем «жанр» текущей жизни, а поэтому ему всякий раз приходится над этой жизнью как бы совершать насилие, втискивая ее в знакомые ему и для него желанные «жанровые» рамки, отчего страдает не сама жизнь, а именно он – странствующий русский офицер-дворянин, «да еще с подорожной по казенной надобности». В этой нестыковке реальной русской жизни и мировоззрения русского же дворянского интеллигента и заключена, на наш взгляд, существенная проблема национальной нашей ментальности, с предельной резкостью обозначенная в лермонтовском творчестве. Эту характеристику нашего мировоззрения, встречающуюся, конечно, и в других культурах, можно было бы представить как попытку «состыковать» собственные фантазии о жизни с самой жизнью, а иногда и более – попытаться перестроить или даже сломать жизнь под собственные фантазии. Безжалостно и неумолимо, не учитывая логики и имманентных целей самой жизни.

В центральной части своего дневника «Княжна Мери» Печорин -сознательно или нет — создает светский роман с изощренной любовной интригой. Но романтически описывая свои приключения, он захватывает такие «обертоны», которые никак не могли быть запланированы предусмотренным им жанром. Испытания Печорина здесь состоят, конечно, не в его взаимоотношениях с Мери или Верой, и не в дуэли с несчастным Грушницким, а в том, что все эти события есть составляющие целостного потока жизни, с множеством других судеб, и как раз этот поток — главный «оппонент» лермонтовского героя.

Вместе с тем, наступившие после восстания декабристов новые времена и cопутствующие им новые нравы, а также содержание как самого жизненного потока, так и противостоящего ему лирического героя претерпело существенные перемены. Возможность рассмотреть это более внимательно предоставляет сравнение анализировавшейся нами ранее пушкинской повести «Выстрел» и включенной в лермонтовский роман линии конфликта Печорина с Грушницким. Как мы помним, в «Выстреле» обе дуэли Сильвио с графом по сути являются проверками порядочности и чести последнего. Второй проверки граф не выдерживает: при визите Сильвио к нему в имение он сперва проявляет недопустимую слабость, соглашаясь тянуть жребий вторично, а затем – снова стреляя в противника. В этой связи знаменательны последние слышанные нами слова Сильвио в адрес графа: «…Я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Передаю тебя твоей совести»[13]. И Сильвио, и автор, и мы, читатели, понимаем, что это не пустые слова и граф теперь действительно обречен на суд собственной чести. А содержащийся в повести рассказ об этом событии самого графа, равно как и присутствующая в нем его оценка себя прошлого, показывают, что урок даром не прошел.

Иное время, иные нравы и иную развязку рисует автор «Героя нашего времени». Как помним, повод к дуэли проистекал из того, что Грушницкий и его приятель драгунский капитан делают неудачную попытку схватить Печорина, когда он ночью спускался с балкона дома, в котором жила княжна, а затем Грушницкий имеет низость не только рассказать об этом в офицерском обществе публично и порицать княжну («Какова княжна? а? Ну, уж, признаюсь, московские барышни!»), но и назвать имя Печорина.

Печорин предлагает Грушницкому извиниться, но получает отказ. В свою очередь драгунский капитан толкает новоиспеченного офицера совершить подлость – обмануть и убить Печорина во время дуэли (его пистолет предполагается оставить без пули) и тот соглашается. Далее мы наблюдаем несколько попыток со стороны Печорина фактически спасти Грушницкого от бесчестья, что в понятиях Печорина важно: «…Теперь он должен был выстрелить на воздух, или сделаться убийцей»; «Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния»; «Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь совесть?» и т.п. Это, однако, не помогло: для молодого Грушницкого эти ценности не существуют.

Итак, в обоих сюжетах – у Пушкина и Лермонтова, конечная инстанция, к которой идет апелляция, — совесть, честь. Но в одном случае она, хотя и не сразу, откликается, а во втором остается глуха[14].

Есть и еще одно отличие, касающееся глубины проявлений изображаемых художниками персонажей. Так, если у Пушкина герои подаются все же как бы со стороны, объективно, то у Лермонтова сам герой активно размышляет и делает свои размышления предметом рассмотрения читателя. Конечно, дело здесь и в том, что избранный Лермонтовым жанр – дневник. Однако, как представляется, первичным для автора «Героя» было намерение ввести читателя в душу Печорина, показать его как бы изнутри, что и вызвало к жизни жанр дневникового изложения.

Таким образом, мы получаем возможность наблюдать за внутренней жизнью главного персонажа, в том числе – и за движениями составных элементов его мировоззрения. В отличие от пушкинского, лермонтовский герой начинает активно рефлектирует, анализирует себя, доходя до самых последних своих глубин. Вот как признается на этот счет сам Печорин: «Я давно уже живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй… второй?»[15]

В целом, построение сюжета в романе «Герой нашего времени» таково, что его герои переправляются из одной системы верований, представлений, этических норм – в другую. Из одной, твердой системы ценностей, в другую – менее твердую. Из православной России — в земли с иным языком, иной культурой. А с точки зрения самих героев – в земли дикие, к дикарям. И романные странники – это не просто русские, а русские европейского воспитания. В их речи то и дело возникают имена европейских же кумиров (Байрон, Гете, Скотт, Бальзак, Стендаль, Руссо и др. – в подтексте их гораздо больше), указывая на истоки мировоззрения и поведения героев.

Своеобразным Вергилием в этом «диком» мире оказывается Максим Максимыч. Взглянем на него со стороны лермонтовского очерка «Кавказец»: он — «…существо полурусское, полуазиатское; наклонность к обычаям восточным берет над ним перевес, но он стыдится ее при посторонних, то есть при заезжих из России. Ему большею частью от 30 до 45 лет; лицо у него загорелое и немного рябоватое; если он не штабс-капитан, то уж верно майор… Настоящий кавказец человек удивительный, достойный всякого уважения и участия. До 18 лет он воспитывался в кадетском корпусе и вышел оттуда отличным офицером; он потихоньку в классах читал «Кавказского пленника» и воспламенялся страстью к Кавказу… Наконец он явился в свой полк, который расположен на зиму в какой-нибудь станице, тут влюбился, как следует, в казачку…; все прекрасно! сколько поэзии! Вот пошли в экспедицию; наш юноша кидался всюду, где только провизжала одна пуля… Он во сне совершает рыцарские подвиги – мечта, вздор, неприятеля не видать, схватки редки, и, к его великой печали, горцы не выдерживают штыков, в плен не сдаются, тела свои уносят. Между тем жары изнурительны летом, а осенью слякоть и холода. Скучно! промелькнуло пять, шесть лет: все одно и то же… Между тем хотя грудь увешана крестами, а чины нейдут. Он стал мрачен и молчалив; сидит себе да покуривает из маленькой трубочки… Казачки его не прельщают, он одно время мечтал о пленной черкешенке, но теперь забыл и эту почти несбыточную мечту…

…Чуждый утонченностей светской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую; не зная истории России и европейской политики, он пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного. Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств… Страсть его ко всему черкесскому доходит до невероятия… О горцах он вот как отзывается: «Хороший народ, только уж такие азиаты! Чеченцы, правда, дрянь, зато уж кабардинцы просто молодцы; ну есть и между шапсугами народ изрядный, только все с кабардинцами им не равняться, ни одеться так не сумеют, ни верхом… хотя и чисто живут, очень чисто!»

…Хотя ему порой служба очень тяжела, но он поставил себе за правило хвалить кавказскую жизнь; он говорит кому угодно, что на Кавказе служба очень приятна.

Но годы бегут, кавказцу уже 40 лет, ему хочется домой, и если он не ранен, то поступает иногда таким образом: во время перестрелки кладет голову за камень, а ноги выставляет на пенсион; это выражение там освящено обычаем. Благодетельная пуля попадает в ногу, и он счастлив. Отставка с пенсионом выходит, он покупает тележку, запрягает в нее пару верховых кляч, и помаленьку пробирается на родину…»[16]

Портрет кавказца сопрягается с фигурой Максима Максимыча и еще раз подчеркивает ее сугубую прозаичность, Вряд ли здесь можно говорить о каком-то определенном мировоззрении – в человеке, воспитанном убогой средой, ограниченной условиями кавказской службы. В нем сформировались определенные социально-психологические реакции на те или иные события ставшей привычной для него жизни, в том числе и во взаимоотношениях с представителями горских племен. Вряд ли он сможет толком объяснить, почему, например, черкесы лучше чеченцев. Так установилось в его восприятии, по логике, совершенно необъяснимой, поскольку его реакции – это, скорее, социальные условные рефлексы, чем результат работы сознания. Между тем за образом Максима Максимыча стоит то, что можно назвать народным мировоззрением в его типичном выражении.

В силу известной наивности, неиспорченности европейским воспитанием Максим Максимыч более адекватно реагирует на вполне искусственные забавы скучающего интеллигента Печорина. И это происходит потому, что в персонажах разворачивающихся перед нами «экзотических» историй он видит все же живых людей. Вот его непосредственная оценка истории Бэлы: «…а мне так, право, грустно, как вспомню. Славная была девочка: эта Бэла! Я к ней, наконец, так привык, как к дочери, и она меня любила. Надо вам сказать, что у меня нет семейства: об отце и матери я лет 12-ть уже не имею известия, а запастись женой не догадался раньше, — так теперь уж, знаете, и не к лицу; я и рад был, что нашел кого баловать».[17]

Так фигура Максима Максимыча приобретает в романе все большую объемность и, нужно сказать, круто поворачивает сюжет романтического мифа в сторону самой реальной жизни, а значит, превращает довольно абстрактных романтических героев в живых людей, возвышенную экзотику – в страшную своим прозаизмом драму. Максим Максимыч, травмированный хроническим солдатским бездомьем, ищет тепла в каждом новом человеке, пытаясь создать нечто вроде семейного очага в своем скитальческом одиночестве, что совершенно чуждо Печорину, например. Но ведь именно его, Печорина, штабс-капитан сразу же принимает как своего. В этом один из секретов существования Максима Максимыча как народного типа в чужом жизненном пространстве: он пытается его обжить, одомашнить. Для него Казбич хоть и разбойник, а все-таки кунак.

На фоне Максима Максимыча Печорин, с его байроническими исповедями, воспринимается как фигура довольно искусственная, во всяком случае, внешняя живому течению жизни. Перед нами живой труп в социально-психологическом смысле. Не случайно с его дневниковыми записями как повествователь, так и читатель знакомятся уже после смерти героя – по сути, знакомятся с дневниками мертвеца.

Важна для понимания образа Печорина новелла о его последней встрече с Максимом Максимычем, которую наблюдает и повествователь. И эта новелла интересна своими путевыми подробностями, среди которых для Максима Максимыча всегда найдется естественное место, но Печорин среди них выглядит более, чем экзотически, а иногда попросту смешно («бальзакова кокетка»). Так, о появлении Печорина читатель получает сигнал по щегольской коляске, совершенно, кажется, не приспособленной к таким дорогам, и по зазнавшемуся лакею-холую, очень желающему походить на барина. Все это и есть Печорин – то есть та искусственная жизнь, которую он вокруг себя формирует. Может быть, поэтому портрет героя отдает восковой кукольностью и в печоринской фигуре, и во всем, что происходит вокруг него и с ним, ощущается его приговоренность к духовной смерти. Недолгое пребывание здесь мертвеца обдает всех крещенским холодом: «Поневоле сердце очерствеет и душа закроется… Я уехал один», — заключает свое повествование странствующий офицер.

Это и есть, кажется, естественный финал истории Печорина, который показывает, что никакого Печорина на самом деле нет, а есть миф или, еще точнее – мистификация. Записки из страны Мертвого. Вот что, в конце концов, постигает повествователь в ходе своего странствия. Можно согласиться с тем, что приговор поколению Печорина, оглашенный лермонтовской «Думой», имеет непосредственное отношение к романному образу, к образу представителя русской дворянской интеллигенции, на каком-то этапе истории исчерпавшей свои духовные силы в изнурительной борьбе с самой собой.

Следы этой борьбы читатель находит в «Журнале Печорина». Но эта часть романа есть лишь подтверждение исчерпанности духовного «Я» героя. Это очевидно по его байроническим исповедям – фактическому свидетельству изжитости этой модели как в жизни, так и в литературе.

Интересное наблюдение сделал в свое время В. Турбин, сопоставляя признания героя бестселлера Ф. Булгарина «Иван Выжигин» (1829) и монологи Печорина в «Герое нашего времени». «Критика бездушия русской аристократии входила в идеологическую концепцию Булгарина: «Но душа моя создана для деятельности, для сильных ощущений, а светская жизнь есть не поприще для деятельности, а только беспокойный сон… Сердце мое чего-то жаждало; я искал наслаждений и не находил… Но я не хотел ни быть рабом скоропреходящих женских прихотей, ни обманывать женитьбою…» — изливается Выжигин. «… Рабом я быть не могу, а повелевать… — труд утомительный…» – рассуждает Печорин. И еще: «Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь?» И далее у Турбина: «Излияния о пошлости светского общества, жалобы на его бесплодность – ими полон роман, который Лермонтов нескрываемо ненавидел. «Находясь в беспрерывном рассеянии в большом свете, я искал еще рассеяния! Но у нас, для светского человека, нет середины между скукою и развратом. Науки, искусства, художества только распускаются, и много, когда цветут в большом свете, и никогда не приносят плодов зрелых, могущих питать душу, дремлющую в бездействии». Да нет, не Печорин все это написал! И не с лермонтовской «Думы» все это списано – про плоды, которые не созревают, и про душу, дремлющую в бездействии. А у Выжигина все это найдено и зло спародировано.

«Я … сказал, приняв глубоко тронутый вид…», «Я… принимаю смиренный вид…», «Я … принял серьезный вид», — то и дело признается Печорин. Много «видов» он принимает: и серьезный, и тронутый, и смиренный. И вид меланхолически сурового обличителя светской жизни и нравов тоже…

… Так кто же убил Грушницкого?

Грушницкого убил некто, носивший маску Выжигина»[18]

Маски героя не дают пробиться к его лицу, если таковое и имеется. Становится ясно, что перед читателем не человек и даже, может быть, не духовный мертвец, а некая мировоззренческая абстракция, усиленная стараниями ее носителей.

Кстати, у Печорина в романе масса двойников: Вернер, Грушницкий, Вулич. Все они в той или иной мере воплощают его жизненную программу. Печорин и воспринимает их как свое продолжение. Он выносит им свои определения, не предполагая, что они могут выходить за их рамки. А они нарушают эти границы, превращаясь в живых людей, судьбами которых пытается жонглировать герой-мистификация.

«Княжна Мери» заканчивается еще одной мистификацией в байроническом духе: «Нет, я бы не ужился с этой долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига, его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце…»[19] и т.д. Этот монолог толкуется в литературоведении как утверждение мятежного духа Печорина, сродного героя лермонтовских поэм, его лирическому герою (в «Парусе», например).

Та романтическая модель поведения, которую разыгрывает Печорин, действительно имела отношение к лирике Лермонтова, и в лирическом монологе она соответствует своему романтическому пафосу. Но в полифонии романа, в пересечении и взаимодействии голосов многообразной жизни этот пафос пародийно снижается. Бесплодность печоринской игры проглядывает в убожестве тех сюжетных схем, которые он разыгрывает. Другое дело, какие жертвы они порождают в жизни. Кроме этой игры, других целей у Печорина нет. Он вампирически произрастает в этой игре, используя живых людей в качестве ее невольных участников.

Окончательное разоблачение демонического вампиризма и всего комплекса его этико-философских толкований происходит в новелле «Фаталист». Романтическое событие новеллы вырастает из прозы быта, как это вообще присуще роману Лермонтова. Существует описание места, которое в «Фаталисте» стало прообразом казачьей станицы. В годы Кавказской войны, как и все линейные станицы, она представляла укрепленный пункт, окопанный рвом, обнесенный земляным валом и плетеным тыном. Червленная занимала пространство прямоугольника, в длину около двух верст и в ширину около версты. Жизнь станицы была до крайности сжата и скучена. В ней умещалось все домашнее и полевое хозяйство казака. К ночи люди спешили в станицу. Ворота, а их было пять, наглухо запирались, возле ставили охрану, на сторожевую вышку поднимались казаки, а на Тереке располагались секреты.

В этой среде является двойник Печорина – Вулич, очерченный однотонной романтической краской. В этой же среде происходит совершенно чуждая ей философская дискуссия на мистическую тему о предопределении, во многом спровоцированная скукой кавказской службы.

Автор открыто иронизирует над своим героем. Он заставляет его пофилософствовать, обратившись к небу и звездам, чтобы тот споткнулся о свинью, погубленную казацкой шашкой. Достаточно соизмерить дистанцию между романтическими испытаниями на тему фатума и разрубленной надвое свиньей, чтобы увидеть меру снижающей иронии автора. Не нужно забывать к тому же, что перед этим той же шашкою был зарублен и демонический Вулич, срифмовавшись таким образом с нечистым животным.

Финал новеллы, а он оказывается и финалом всего романа, выглядит сокрушительным приговором определенной части русской дворянской интеллигенции, оказавшейся к середине Х1Х века в своеобразном мировоззренческом тупике. И «приговор» этот произносит не автор, далекий от каких-либо завершающих определений по отношению к своим героям, а произносит его, сам того не подозревая, простодушный Максим Максимыч.

«Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу все, что случилось со мною и чему я был свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения. Он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он сказал, внимательно покачав головою:

— Да-с, конечно-с! Это штука довольно мудреная!.. Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны, или недовольно крепко прижмешь пальцем, признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то нашему брату неприличны: приклад маленький, — того и гляди, нос обожжешь… Зато уж шашечки у них – просто мое почтение!

Потом он промолвил, несколько подумав:

— Да, жаль беднягу… черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уже так у него на роду было написано!..

Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений»[20]