Клиент-центрированная терапия к. Роджерса

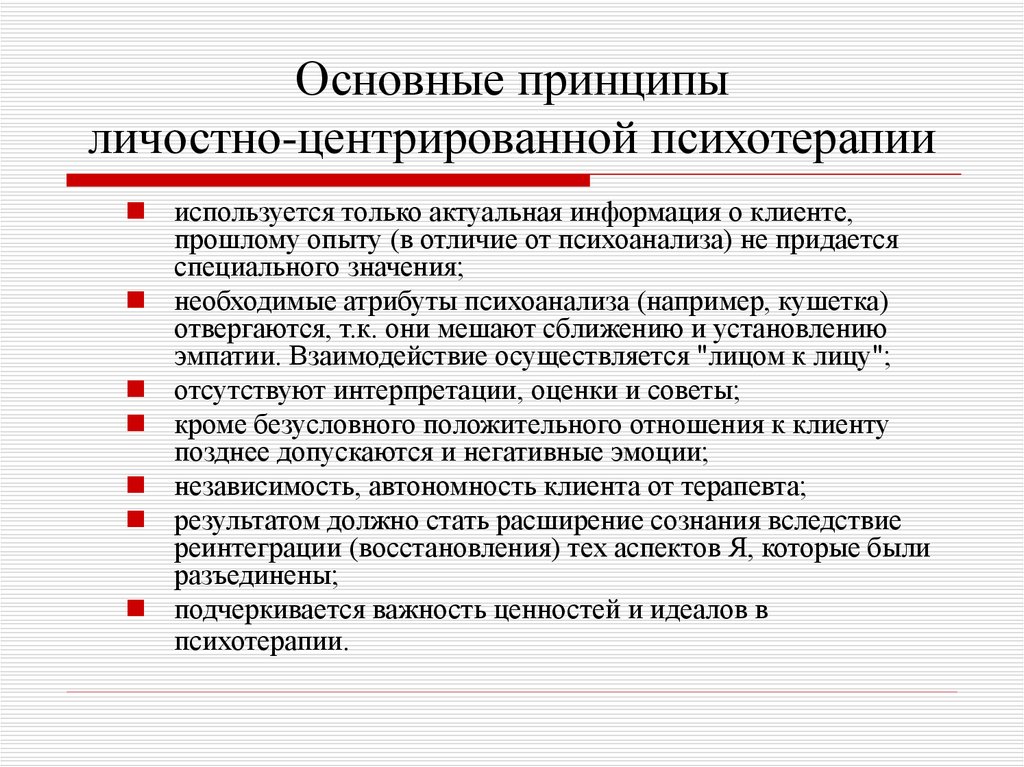

Одной из наиболее значимых теоретических концепций в психологии и психотерапии гуманистического направления является клиент-центрированная терапия К. Роджерса. Основной принцип клиент-центрированной терапии заключается в уважении к человеку и всемерном поощрении присущего ему стремления к личностному росту. Основополагающий принцип терапии К. Роджерса – принцип уважения и поощрения внутренне присущего человеку стремления к личностному совершенствованию – основан на двух предпосылках. Первая предпосылка состоит в том, что возможно существование множественных личностных реальностей. И никому не дано судить, что чья-то реальность менее верна или более искажена или менее адекватна, чем реальность другого человека. Вторая предпосылка состоит в том, что если другие уважают личность индивида и проявляют к ней базовое доверие, то процесс его саморазвития пойдет в позитивном, жизнеутверждающем направлении.

К.

Роджерс настаивал на том, что имеются

множественные реальности.

Роджерса

принимать реальность другого человека

или доверять чувствам не означает

соглашаться или одобрять. Он имеет в

виду безоценочное принятие того, что

человек действительно переживает. Можно

уважать и принимать реальность переживаний

другого человека, не поддерживая и не

поощряя при этом определенных поступков,

которые тот мог бы совершить исходя из

своего восприятия реальности. Главная

установка клиент-центрированной терапии

– принимать и уважать переживания

клиента. Это означает признание того,

что возможны различные пути восприятия

реальности. Принятие не требует ни

одобрение картины мира или действий

клиента, ни согласия с ними.

Роджерса

принимать реальность другого человека

или доверять чувствам не означает

соглашаться или одобрять. Он имеет в

виду безоценочное принятие того, что

человек действительно переживает. Можно

уважать и принимать реальность переживаний

другого человека, не поддерживая и не

поощряя при этом определенных поступков,

которые тот мог бы совершить исходя из

своего восприятия реальности. Главная

установка клиент-центрированной терапии

– принимать и уважать переживания

клиента. Это означает признание того,

что возможны различные пути восприятия

реальности. Принятие не требует ни

одобрение картины мира или действий

клиента, ни согласия с ними.К.

Роджерс считал, что полноценно

функционирующие личности ориентируются

на движение. Ориентироваться на движение

– значит, рассматривать жизнь как

процесс становления и сосредоточиваться

на действиях. Природа человека

характеризуется способностью к

изменениям, то есть полноценно

функционирующий человек постоянно

открыт для переоценки ценностей, целей

и взглядов на жизнь.

Если вас никогда не волнует вопрос,

являются ли ваши успехи или неудачи

мерилом того, хороший вы человек или

плохой, и если вы сосредоточиваете

внимание на выполнение своей задачи в

данный момент, то вы заинтересованы в

извлечении уроков из успеха или провала,

а не в оценке себя в терминах «хороший

– плохой».

Если вас никогда не волнует вопрос,

являются ли ваши успехи или неудачи

мерилом того, хороший вы человек или

плохой, и если вы сосредоточиваете

внимание на выполнение своей задачи в

данный момент, то вы заинтересованы в

извлечении уроков из успеха или провала,

а не в оценке себя в терминах «хороший

– плохой».В

соответствии с представлениями К.

Роджерса, человек не должен принимать

на веру то, что исходит от авторитетов,

потому лишь, что они – авторитеты. Люди

должны всегда ответственно подходить

к тому, что они слышат, и оценивать любую

идею, независимо от ее происхождения,

чтобы понять, имеет ли она смысл для

них. Принятие идеи только потому, что

она высказана преподавателем, родителем

или врачом, может привести к конфликту

между перенятой у кого-то системой

ценностей и чувствами человека по

отношению к ней. Полноценно функционирующие

индивиды автономны, способны к

самоуправлению и конгруэнтны, то есть

их поведение определяется выбранной

системой ценностей, которая находится

в согласии (конгруэнтна) с их ощущениями

и опытом.

Цель

клиент-центрированной терапии состоит

в том, чтобы помочь клиентам суметь

осознать чувства и прислушаться к своему

опыту переживания. Для психолога,

применяющего клиент-центрированный

подход, «вхождение в контакт с чувствами»

означает попытку уловить, какой смысл

вкладывает клиент в переживание своего

опыта. Для каждого человека верным

является то, что он знает из опыта. К.

Роджерс полагал, что опыт чувств оказывает

на людей большее влияние, чем

интеллектуальные убеждения. Самое

главное, считает автор, – это слушать

свои переживания. Хотя они могут быть

неточными с точки зрения объективности,

они соответствуют моему внутреннему

восприятию ситуации. Более того, это

может быть правильно, потому что,

возможно, мне удалось «почуять нутром»

ключевые моменты ситуации, еще не

осознанные умом.

С

точки зрения клиент-центрированного

подхода психопатология проявляется,

когда человек не проверяет свои личностные

конструкты, не вслушивается в свои

переживания и в результате оказывается

неспособным к творческому росту и

внутреннему изменению. Когда индивиды

функционируют оптимально и сталкиваются

с проблемой, неудачей или личным

препятствием, они способны прислушаться

к своим переживаниям, ищут, что в данной

ситуации является для них новым или

иным по сравнению с их старыми конструктами

и используют эту информацию для

творческого обучения и развития.

Процесс

психотерапии по К. Роджерсу – это

восстановление способности индивида

использовать все свои возможности,

чтобы творчески и разумно справляться

с жизненными проблемами. Это осуществляется,

прежде всего, через процесс самопринятия.

Если клиенты могут выработать безоценочное

принятие себя, то они могут научиться

настраиваться на восприятие смысла

своих переживаний. По мере того, как это

происходит, они более внимательно

проверяют свои конструкты опытным путем

и становятся менее структурно-связанными

и более гибкими и автономными. Для К.

Роджерса жизнь есть непрерывный процесс

роста, в котором мир периодически бросает

вызов людям, чтобы они развивали и

совершенствовали свои навыки, оказываясь

в новых ситуациях. «Самоактуализирующиеся»

люди не совершенны, не всегда счастливы,

они даже не всегда находятся в согласии

с собой. Скорее, это люди, принимающие

тот факт, что жизнь будет периодически

бросать им вызов, и готовые, если такое

случится, пересмотреть свои личностные

конструкты.

Цель

процесса клиент-центрированной терапии

по К. Роджерсу состоит в том, чтобы

высвободить и укрепить творческий

потенциал клиента. Клиенты при этом

находят такие новые творческие решения

жизненных проблем, какие ни врач, ни они

сами не могли бы предсказать заранее.

Психологи, работающие в области

клиент-центрированной терапии, полагают,

что люди, преодолевающие жизненные

трудности, при надлежащих терапевтических

условиях могут выработать новый, более

цельный, творческий синтетический

подход, который поможет им найти новые

пути решения проблемы. Поэтому

представители клиент-центрированного

направления не претендуют на знание

того, какие решения для их клиентов

являются правильными. Скорее, они верят

в создание оптимальных условий, при

которых начинают работать творческие

способности самих клиентов.

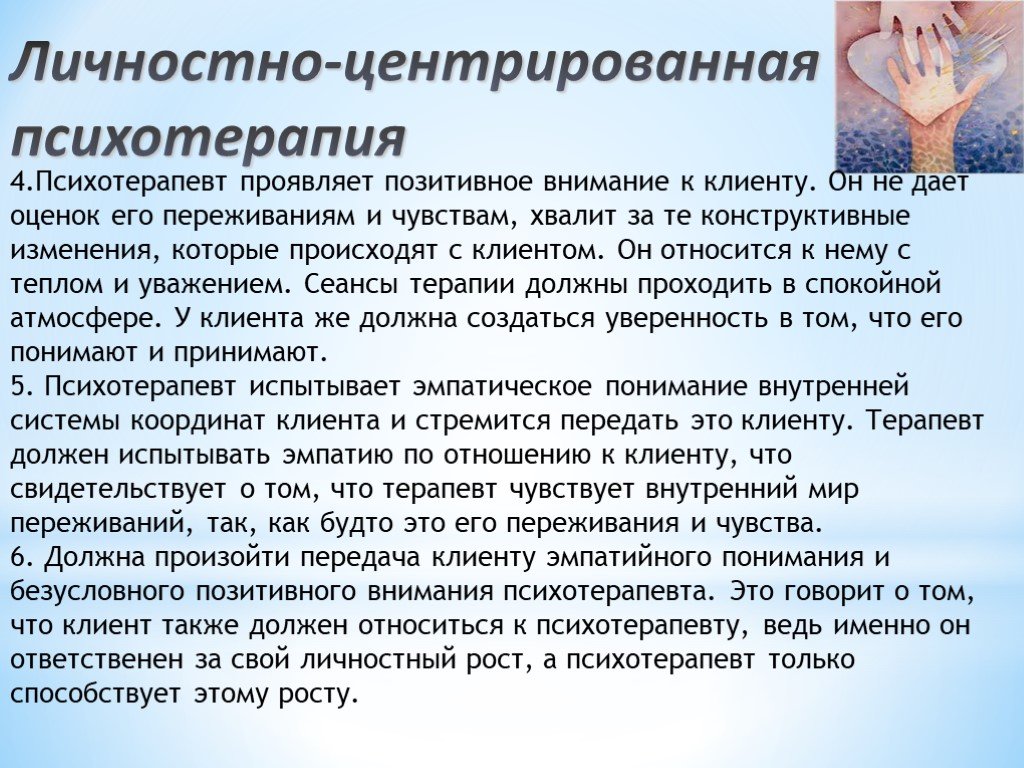

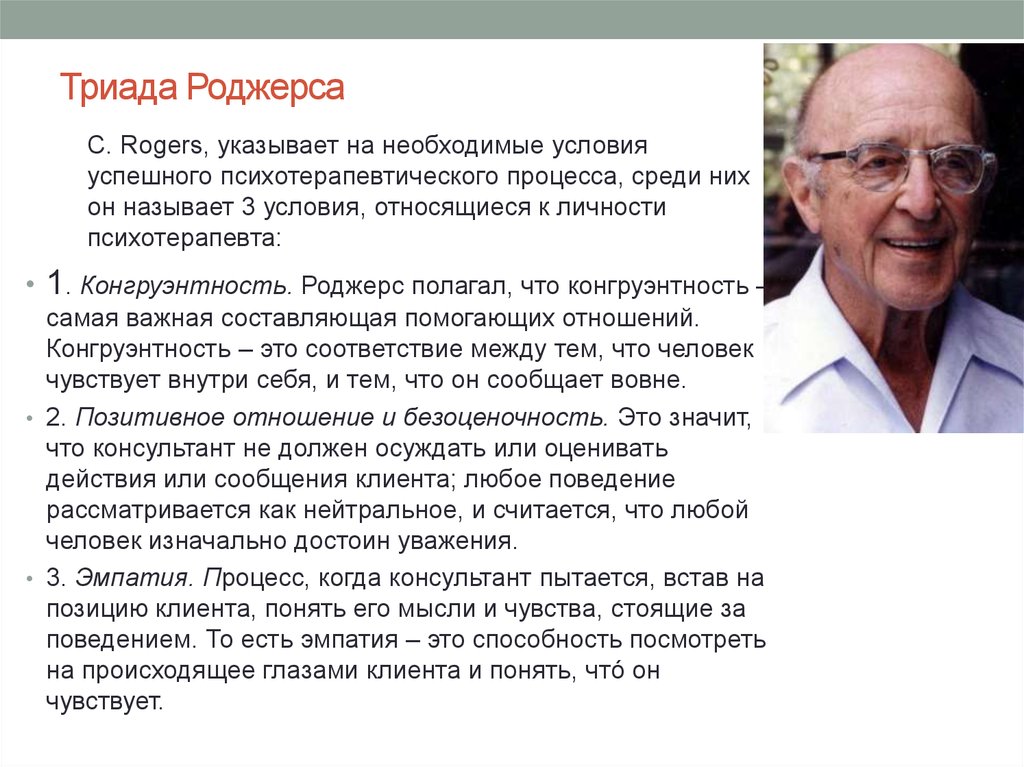

Так,

в соответствии с представлениями К.

Роджерса, приобретение нового опыта,

сопровождающееся конструктивным

изменением и повышением эффективности

в функционировании личности, происходит,

если: 1) клиент испытывает психические

страдания и неудовлетворенность; 2)

клиент вступает в контакт с терапевтом;

3) терапевт сохраняет конгруэнтность

во взаимоотношениях с клиентом; 4)

терапевт сохраняет безусловное позитивное

отношение к клиенту; 5) терапевт эмпатически

понимает опыт клиента и передает клиенту

свое понимание; 6) клиент хотя бы в малой

степени воспринимает безусловное

позитивное отношение и эмпатическое

понимание. При наличии всех этих условий

происходят позитивные терапевтические

изменения.

При наличии всех этих условий

происходят позитивные терапевтические

изменения.

К.

Роджерс высказал предположение, что

взаимоотношения между клиентом и

психотерапевтом сами по себе являются

терапевтическими. Определенные личностные

качества, по его мнению, важнее

профессиональных знаний, полученных в

процессе обучения теориям и методикам.

Психотерапевты, обладающие этими

качествами, могут работать эффективно,

в отличие от тех, кто подобных качеств

лишен. Эти профессионально значимые

психологические качества психотерапевта

или психолога, оказывающего клиентам

профессиональную помощь, обычно сводятся

к трем основным качествам: недирективная

доброжелательность, эмпатическое

понимание и подлинность (конгруэнтность).

Недирективную доброжелательность

называют также «неподавляющая теплота»

или «безусловное позитивное отношение»,

принятие, уважение, забота или даже

несобственническая любовь. Терапевт,

по мнению К. Роджерса, должен проявлять

позитивное заботливое отношение,

признавать ценность клиента. Эта забота

не должна быть директивной. Терапевт

должен не просто проявлять недирективное

внимание, но относиться к клиентам с

уважением, как к автономным личностям,

равноценным личности психотерапевта.

Заботливое отношение является

терапевтическим, так как оно способствует

установлению доверия и стимулирует

общение. Клиенты становятся более

расположенными к раскрытию и активному

сотрудничеству, проявляют больше

настойчивости и упорства, когда они

чувствуют проявление внимания.

Эта забота

не должна быть директивной. Терапевт

должен не просто проявлять недирективное

внимание, но относиться к клиентам с

уважением, как к автономным личностям,

равноценным личности психотерапевта.

Заботливое отношение является

терапевтическим, так как оно способствует

установлению доверия и стимулирует

общение. Клиенты становятся более

расположенными к раскрытию и активному

сотрудничеству, проявляют больше

настойчивости и упорства, когда они

чувствуют проявление внимания.

Недирективное

отношение соотносится с идеей принятия.

Директивная забота есть попытка управлять

другим человеком. Недирективность

терапии означает признание автономии

клиентов, принятие их выбора без

навязывания им своей воли. Принятие при

этом не означает одобрение. Принятие –

это полное безоценочное признание,

когда клиента слушают и принимают все

сказанное им без одобрения или порицания.

Недирективность вносит свой вклад в

эффективность терапевтического процесса,

поскольку большинство людей не склонны

к тому, чтобы ими управляли или судили

их поступки. Ощущение давления и осуждения

могут вызвать у клиента чувство протеста

или нарушить его ощущение безопасности.

Уважение к индивидуальности и автономии

клиентов идет рука об руку с недирективным

принятием. Уважительное отношение

психотерапевта укрепляет веру клиентов

в себя и в то, что они способны принимать

самостоятельные решения. Уважение

предполагает также доверие к клиенту.

Такое отношение должно повысить доверие

клиентов к себе и к врачу и ослабить

сопротивление. При этом повышается

степень открытости клиента в общении

с психотерапевтом.

Ощущение давления и осуждения

могут вызвать у клиента чувство протеста

или нарушить его ощущение безопасности.

Уважение к индивидуальности и автономии

клиентов идет рука об руку с недирективным

принятием. Уважительное отношение

психотерапевта укрепляет веру клиентов

в себя и в то, что они способны принимать

самостоятельные решения. Уважение

предполагает также доверие к клиенту.

Такое отношение должно повысить доверие

клиентов к себе и к врачу и ослабить

сопротивление. При этом повышается

степень открытости клиента в общении

с психотерапевтом.

Эмпатическое

понимание предполагает способность

войти в мир клиентов и видеть вещи в их

системе координат. Чтобы проявить

подлинную эмпатию, нужно обладать

способностью к децентрации – преодолению

эгоцентрической позиции сосредоточенности

на себе и собственных интересах.

Децентрация – это способность выйти

за пределы собственного мира и с помощью

воображения понять взгляды и чувства

другого человека, посмотреть на все с

его точки зрения. Подлинная эмпатия

заключается не в том, чтобы вы представили

себя на месте клиента, а в том, чтобы вы

попытались представить себе, что он

чувствует, то есть что чувствовали бы

вы, если бы были им и на его месте. Для

достижения эмпатии в терапевтическом

процессе обычно требуется некоторое

время. Эмпатия достигается быстрее,

если психотерапевт готов воздержаться

от суждений и от собственной интерпретации

слов и поступков. Эмпатия наряду с

доброжелательностью способствует

установлению доверия. Ощущение того,

что тебя понимают, часто само по себе

является терапевтическим. Просто знание

того, что кто-то еще может понять твои

чувства, помогает ощутить себя менее

одиноким и более «нормальным». Эмпатия

сосредотачивает внимание клиентов на

их внутреннем опыте. По сути, с помощью

эмпатии клиенты учатся слушать свой

собственный опыт с тем, чтобы постараться

уловить значение этого опыта.

Для

достижения эмпатии в терапевтическом

процессе обычно требуется некоторое

время. Эмпатия достигается быстрее,

если психотерапевт готов воздержаться

от суждений и от собственной интерпретации

слов и поступков. Эмпатия наряду с

доброжелательностью способствует

установлению доверия. Ощущение того,

что тебя понимают, часто само по себе

является терапевтическим. Просто знание

того, что кто-то еще может понять твои

чувства, помогает ощутить себя менее

одиноким и более «нормальным». Эмпатия

сосредотачивает внимание клиентов на

их внутреннем опыте. По сути, с помощью

эмпатии клиенты учатся слушать свой

собственный опыт с тем, чтобы постараться

уловить значение этого опыта.

Подлинность

– третье важное качество, которым должен

обладать психотерапевт. К другим

терминам, ассоциирующимся с этим

качеством, относятся: конгруэнтность,

честность, аутентичность, искренность,

способность к самораскрытию. Подлинные

люди конгруэнтны. Их внешние действия

согласуются с некоторыми гранями их

внутренних мыслей и чувств. То, что они

говорят и делают, есть точное отражение

некоторой грани того, что они в настоящее

время думают и чувствуют. В этом смысле

их можно также назвать честными и

аутентичными. Притом, что психотерапевт

всегда должен быть подлинным, ему не

нужно злоупотреблять самораскрытием

– его необходимо применять избирательно

и разумно. Фактически, самораскрытие

может быть применено, лишь, когда оно

имеет отношение к конкретному

терапевтическому процессу и способствует

его эффективному развитию. Самораскрытие

психотерапевта должно способствовать

внутреннему росту клиента и не походить

на откровения случайных попутчиков.

Психотерапевт должен давать обратную

связь таким образом, чтобы стимулировать

рост клиента. Подлинность является

терапевтической в сочетании с теплотой

и эмпатией, потому что это помогает

установить истинно позитивные,

ориентированные на внутренний рост

клиента взаимоотношения, в которых

клиенты могут учиться доверять себе и

слушать себя. Психотерапевт может

выступать в качестве своеобразной

модели поведения для клиента.

То, что они

говорят и делают, есть точное отражение

некоторой грани того, что они в настоящее

время думают и чувствуют. В этом смысле

их можно также назвать честными и

аутентичными. Притом, что психотерапевт

всегда должен быть подлинным, ему не

нужно злоупотреблять самораскрытием

– его необходимо применять избирательно

и разумно. Фактически, самораскрытие

может быть применено, лишь, когда оно

имеет отношение к конкретному

терапевтическому процессу и способствует

его эффективному развитию. Самораскрытие

психотерапевта должно способствовать

внутреннему росту клиента и не походить

на откровения случайных попутчиков.

Психотерапевт должен давать обратную

связь таким образом, чтобы стимулировать

рост клиента. Подлинность является

терапевтической в сочетании с теплотой

и эмпатией, потому что это помогает

установить истинно позитивные,

ориентированные на внутренний рост

клиента взаимоотношения, в которых

клиенты могут учиться доверять себе и

слушать себя. Психотерапевт может

выступать в качестве своеобразной

модели поведения для клиента. С помощью

самораскрытия психотерапевт может

передать клиенту идею о том, что человек

вовсе не должен быть совершенным.

Благодаря подлинности и избирательному

самораскрытию психотерапевт демонстрирует

доверие к клиенту. Самораскрытие может

предоставить клиенту немедленную

обратную связь – он увидит, какое влияние

оказывает его поведение. Избирательное

самораскрытие помогает проявить эмпатию.

Если психотерапевт применяет самораскрытие

в экспериментальных целях, то это дает

психотерапевту и клиенту возможность

вместе исследовать, что происходит в

их отношениях, и прояснить, как они

воспринимают друг друга.

С помощью

самораскрытия психотерапевт может

передать клиенту идею о том, что человек

вовсе не должен быть совершенным.

Благодаря подлинности и избирательному

самораскрытию психотерапевт демонстрирует

доверие к клиенту. Самораскрытие может

предоставить клиенту немедленную

обратную связь – он увидит, какое влияние

оказывает его поведение. Избирательное

самораскрытие помогает проявить эмпатию.

Если психотерапевт применяет самораскрытие

в экспериментальных целях, то это дает

психотерапевту и клиенту возможность

вместе исследовать, что происходит в

их отношениях, и прояснить, как они

воспринимают друг друга.

Таким

образом, теория Роджерса, центрированная

на личности, придерживается следующих

общих положений: во-первых, это убеждение,

что в каждом человеке заложен потенциал

для творческого жизнеутверждающего

роста и, во-вторых, это уверенность в

том, что наличие трех терапевтических

качеств – теплоты, эмпатии и подлинности

— является важнейшим условием, соблюдение

которого обеспечивает атмосферу для

внутреннего роста клиентов. В рамках

этих положений развился целый ряд

разнообразных подходов к терапии и

психологическому консультированию.

В рамках

этих положений развился целый ряд

разнообразных подходов к терапии и

психологическому консультированию.

Таков

путь, в соответствии с представлениями

гуманистического направления в

психотерапии и психологической коррекции,

излечения от психических нарушений, в

частности, от невроза.

Экзистенциально-гуманистические подходы

являются уникальными, поскольку уделяют

внимание человеку в целом, оперируя

терминами, которые люди используют для

описания и переживания собственной

жизни. Люди понимаются

экзистенциально-гуманистическими

терапевтами как существа, которые строят

планы и имеют цели, желания, потребности,

мысли, переживания, взаимоотношения и

будущее. По существу,

экзистенциально-гуманистические подходы

основное внимание уделяют креативности

человека. В рамках этого подхода впервые

возникло представление о том, что человек

в определенной степени является

конструктором своего собственного

мира. В этой связи в рамках данного

направления были сформулированы понятия

о личном выборе и индивидуальной

ответственности человека за собственную

жизнь. Экзистенциально-гуманистические

терапевты одними из первых стали

акцентировать роль и значение

индивидуального смысла, создания и

модификации смысла как основного

элемента психотерапии. Наконец, данное

направление одним из первых приняло

системный взгляд на личность.

Экзистенциально-гуманистические

терапевты одними из первых стали

акцентировать роль и значение

индивидуального смысла, создания и

модификации смысла как основного

элемента психотерапии. Наконец, данное

направление одним из первых приняло

системный взгляд на личность.

Клиент центрированная терапия

Клиент центрированная терапия — гуманистическое направление в психотерапии.

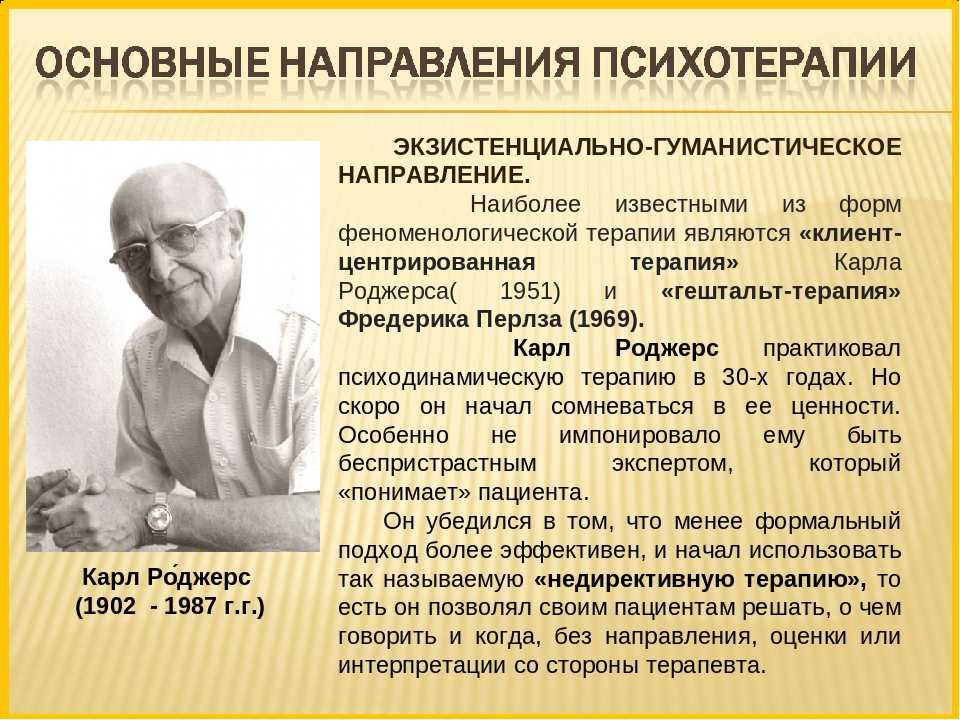

Одним из наиболее известных подходов, принадлежащих к гуманистическому направлению в психотерапии, является клиент центрированная терапия Карла Роджерса (1902-1987), разработанная им в 40-50 годы двадцатого века. В гуманистическое направление входят также психодрама, экзистенциальная психотерапия, логотерапия, гештальт-терапия и ряд других подходов, объединенных вокруг идей роста, развития, реализации человеческого потенциала и веры в исходную доброту человеческой натуры.

Утверждая, что люди способны к самоопределению, свободным жизненным выборам и ответственности за свою жизнь, гуманистическое движение в психологии и психотерапии возникло в оппозицию психоанализу и бихевиоризму, видящим человека как существо не свободное и запрограммированное инстинктами, стимулами или внешними подкреплениями.

Основные положения теории Роджерса клиент центрированная терапия.

Ключевым понятием в теории Роджерса является тенденция к актуализации. (От лат. actualis — деятельный). Роджерс выдвинул гипотезу, что важнейший мотив жизни человека — это актуализировать, то есть сохранить и развить себя, максимально выявить лучшие качества своей личности, заложенные в ней от природы. Движение к саморазвитию часто сопровождается борьбой и страданиями, срывами и падениями, но побудительный мотив настолько непреодолим, что человек настойчиво продолжает свои попытки, несмотря ни на что.

Весь жизненный опыт, с которым человек имеет дело, автоматически оценивается на предмет того, содействует ли он развитию его личности или препятствует, противоречит актуализации. Этот процесс, часто происходящий на бессознательном уровне, Роджерс называет организмическим оценочным процессом, и если бы люди больше могли доверять своим ощущениям, им было бы легче осознать, движутся ли они в правильном направлении.

Еще одним важным термином, необходимым для понимания роджеровского подхода к терапии, клиент центрированной терапии, является понятие Я-концепции. Если мы хотим объяснить, почему человек думает, чувствует и ведет себя определенным образом, нам необходимо понять его внутренний мир. Только субъективный опыт является ключом к пониманию поведения. Например, если молодой человек считает, что он не умеет общаться с девушками, этот образ самого себя будет руководить им при очередной встрече и определять застенчивое поведение. Я-концепция по Роджерсу — это сознательное представление о самом себе. Например, Я — добрый, общительный, привлекательный, насмешливый, любящий развлечения и т.д. Помимо того, как человек воспринимает самого себя в настоящий момент, обычно имеются некие идеальные представления о самом себе, каким бы он хотел быть: Я-идеальное. Для Роджерса очень сильный разрыв между Я-реальным и Я-идеальным означает симптом внутреннего неблагополучия и страдания.

Причина неадекватного поведения.

Чтобы выжить и иметь возможность реализоваться, ребенок нуждается в других людях, в их позитивном внимании. Он стремится быть таким, каким его хотят видеть близкие ему люди и развивает свою Я-концепцию, вбирая в нее их характеристики самого себя. Но тот, каким он является на самом деле, со своими эмоциями, способностями, склонностями и интересами — не обязательно именно то, что ожидают от него его родители. В случае сильного расхождения возникает внутренний конфликт собственных побуждений с потребностью в положительном отношении со стороны других. Если значимые для ребенка люди не принимают и отвергают многие чувства и нужды ребенка, реализуется так называемое условие ценности: «Я буду любить и уважать тебя только в том случае, если ты будешь таким, каким я хочу тебя видеть». В этом случае у ребенка может сформироваться Я-концепция, основанная на негативном и искаженном самовосприятии.

По Роджерсу, его клиент центрированной терапии, человек всегда действует в соответствии со своей Я-концепцией. Это своеобразные очки, через которые он видит мир и себя самого. Представим теперь, что он встречается с определенным опытом, например своими собственными чувствами, которые противоречат его Я-концепции. Например, думая о себе как о дружелюбном и вежливом человеке, он не должен испытывать ненависти к своему другу. В этом случае жизненный опыт искажается, отрицается, и человек, не принимая часть самого себя, действует, не понимая, что с ним происходит.

Это своеобразные очки, через которые он видит мир и себя самого. Представим теперь, что он встречается с определенным опытом, например своими собственными чувствами, которые противоречат его Я-концепции. Например, думая о себе как о дружелюбном и вежливом человеке, он не должен испытывать ненависти к своему другу. В этом случае жизненный опыт искажается, отрицается, и человек, не принимая часть самого себя, действует, не понимая, что с ним происходит.

Роджерс считает, что люди реагируют тревогой на угрозу истинности своей Я-концепции. В случае сильного расхождения Я-концепции с опытом возникают невротические симптомы, символически представляющие в сознании отвергнутый опыт. Например, навязчивое мытье рук может отражать бессознательное чувство вины и символическое ее смывание. В случае невротической симптоматики Я-коцепция продолжает оставаться целостной, но человек испытывает довольно сильное чувство тревоги. Психотическое состояние, характеризующееся помрачением сознания, галлюцинациями и бредом, по Роджерсу — это состояние с дезориентированной Я-концепцией. Причем, бред такого больного может отражать отрицаемые переживания в гротескной форме, например в мании преследования. Его поведение для стороннего наблюдателя кажется странным, нелогичным или «безумным».

Причем, бред такого больного может отражать отрицаемые переживания в гротескной форме, например в мании преследования. Его поведение для стороннего наблюдателя кажется странным, нелогичным или «безумным».

Условия эффективной помощи людям.

Целью клиент центрированной терапии является помощь человеку в приведении его Я-концепции в большее соответствие с испытываемым опытом и достижение большего самопринятия, что позволит ему в большей степени реализовать свой природный потенциал. Решив, что люди обладают способностью к самонаправленному изменению личности, Роджерс предположил, что при определенных условиях этот процесс пойдет значительно быстрее. Успех терапии определяется качеством взаимоотношений между сторонами терапевтического процесса. Эффективный терапевт проявляет по отношению к клиенту эмпатию, безусловное позитивное отношение и строит контакт на основе искренности.

Трудно сказать об этом лучше, чем сам Роджерс:

1) Подлинность, искренность взаимоотношений. «Чем более терапевт является самим собой в отношении с клиентом, чем менее он отгорожен от клиента своим профессиональным или личностным фасадом, тем более вероятно, что клиент изменится и продвинется в конструктивном ключе.»

«Чем более терапевт является самим собой в отношении с клиентом, чем менее он отгорожен от клиента своим профессиональным или личностным фасадом, тем более вероятно, что клиент изменится и продвинется в конструктивном ключе.»

2) Безусловное позитивное отношение к клиенту. «Когда терапевт ощущает позитивную, неосуждающую и принимающую установку по отношению к клиенту безотносительно к тому, кем этот клиент является в данный момент, терапевтическое продвижение или изменение более вероятно. Принятие терапевта предполагает позволение клиенту быть в любом его непосредственном переживании — смущении, обиде, возмущении, страхе, гневе, смелости, любви или гордости. Это бескорыстная забота. Когда терапевт признает клиента целостно, а не обусловлено, продвижение вперед более вероятно».

3) Эмпатическое понимание. «Это означает, что терапевт точно воспринимает чувства, личностные смыслы, переживаемые клиентом, и передает это воспринятое понимание клиенту. В идеальном случае терапевт так глубоко проникает во внутренний мир другого, что может прояснить не только те смыслы, которые тот осознает, но даже те, что лежат чуть ниже уровня осознания. Эта особая, активная разновидность слушания — одна из самых мощных известных мне сил, обеспечивающих изменение.»

Эта особая, активная разновидность слушания — одна из самых мощных известных мне сил, обеспечивающих изменение.»

Упражнение: Научитесь слушать другого.

Для обучения понимания собеседника сторонники клиент центрированной терапии предлагают следующее упражнение: В следующий раз, когда вы ввяжетесь в спор со своим другом или с женой или в небольшой компании, приостановите на время дискуссию и установите правило: прежде чем выразить свое мнение, каждый должен точно пересказать мысли и чувства говорившего до него и добиться его согласия с пересказом. Вам нужно так резюмировать слова собеседника, чтобы это не резало ему слух. Начинайте свою сверку словами «Если я правильно тебя понял….» После того как согласие собеседника получено, вы можете выразить свое мнение по дискутируемому вопросу. Ваш собеседник также должен начать с максимально точного воспроизведения смысла ваших слов. И так далее. Для облегчения упражнения выражайте свое мнение короткими порциями по 5-6 предложений.

Тот, кто попробует это упражнение, может обнаружить, что это одна из труднейших вещей, за которую он когда-либо принимался. Однако, по мере усвоения навыка, ваши собственные комментарии радикально изменятся. Вы также заметите, что эмоции, сопровождающие дискуссию, улягутся, различия в ваших позициях уменьшатся, а те, которые сохранятся, будут рациональными и понятными.

Пример работы терапевта.

Терапевт, работающий в клиент центрированной манере встречается второй раз с клиентом — молодым человеком девятнадцати лет, студентом университета.

Терапевт: Как прошла неделя?

Клиент: Да… так, не особенно.

Т: Вы выглядите довольно грустным.

К: Я много думал со времени нашей последней встречи. Когда я приходил к вам в прошлый раз, мы обсуждали мою учебу и отсутствие интереса к занятиям. Родители говорят, что мне надо больше заниматься и выкинуть дурь из головы. Скоро экзамены, а у меня все валится из рук. Ни на чем не могу сосредоточиться.

Т: Вы бы хотели, но что-то мешает.

К: Да, это так. (Пауза, тяжелый вздох). Я чувствую себя очень одиноким. У меня совсем нет близких друзей. Отношение в институте с сокурсниками как-то не складываются. Не знаю почему. Со мной почти никто не разговаривает. Не то, чтобы они активно меня не любили, скорее меня просто не замечают. (Пауза). Я довольно много читаю. Интересуюсь философией и историей. У меня дома компьютер последней модели.

Т: Вам кажется удивительным, что они не отмечают столь очевидных достоинств.

К: Да уж, не отмечают. (Голос становится громче). Они просто в упор меня не видят. Никто не спросит, как у меня дела. (Гневно). Может быть я недостаточно хорош для них?

Т: Похоже вам хочется послать их куда подальше?

К: Я так и делаю. Я просто их игнорирую. Стараюсь не обращать внимания и сосредоточиться на учебе. (Внезапно остановившись и более тихим голосом). Так вы думаете все дело в этом? (Задумчиво). Одна моя одноклассница говорила мне, что я держусь довольно высокомерно… Может быть я просто боюсь выглядеть в чужих глазах не столь уж умным и замечательным.

Мы видим, что в ходе консультации клиент разрешает себе узнать правду, которая раньше воспринималась как очень угрожающая. Наверняка, помимо одноклассницы ему говорили о его высокомерии, но, вероятно, эта информация или отрицалась или воспринималась никак не связанной с его страхом быть хуже других. Как действует терапевт? Он не навешивает ярлыков и не вносит в диалог каких бы то ни было новых смыслов и информации. Он не дает советов или путей решения проблемы. Работа терапевта в этом отрывке связана с исключительно точным, эмпатическим отражением смыслов клиента. Когда молодой человек оказался в благоприятной ситуации и ему было позволено выразить свои чувства в принимающей и поддерживающей манере, он смог разрешить себе взглянуть на реальность и осознать защитный характер своего отстранено-высокомерного поведения.

Роджерс считал, что в случае, когда клиент не демонстрирует крайнюю форму неприспособленности и свободному выходу эмоций клиента не препятствует небрежная работа терапевта, то клиент способен самостоятельно разобраться со своими проблемами после 6-15-ти часовых сеансов. На шкале внешней активности позиция клиент-центрированного терапевта находится между позициями психоаналитика и поведенческого терапевта. Он не так закрыт, как психоаналитик, но и не разрабатывает конкретный план, как клиенту надо действовать в жизненых ситуациях, как это делает поведенческий терапевт. Задача клиент-центрированного терапевта — поощрить клиента к постановке и достижению своих собственных целей.

На шкале внешней активности позиция клиент-центрированного терапевта находится между позициями психоаналитика и поведенческого терапевта. Он не так закрыт, как психоаналитик, но и не разрабатывает конкретный план, как клиенту надо действовать в жизненых ситуациях, как это делает поведенческий терапевт. Задача клиент-центрированного терапевта — поощрить клиента к постановке и достижению своих собственных целей.

Идеям Роджерса глубоко созвучно высказывание Лао Цзы: «Это похоже на то, как если бы он слушал и такое выслушивание окутывало бы нас тишиной, в которой, наконец, мы бы начали слышать то, чем мы, как предполагается, являемся».

Без сомнения, Роджерс являлся одним из наиболее влиятельных американских психологов двадцатого века. Карл Роджерс играл ключевую роль в развитии «групп встреч», как средства помощи людям из всех слоев общества достичь улучшения своих межличностных отношений. Его идеи имели огромное влияние на такие сферы, как социальная работа, уход за больными, педагогика и образование. Заслуга Роджерса, помимо разработки оригинального метода терапии, состоит в том, что он первым сделал доступными для анализа аудио- и видеозаписи терапевтических сеансов, проводил огромное количество исследований, подтверждающих эффективность психотерапии и внес большой вклад в популяризацию идей гуманистического отношения к человеку.

Заслуга Роджерса, помимо разработки оригинального метода терапии, состоит в том, что он первым сделал доступными для анализа аудио- и видеозаписи терапевтических сеансов, проводил огромное количество исследований, подтверждающих эффективность психотерапии и внес большой вклад в популяризацию идей гуманистического отношения к человеку.

Источник: Энциклопедия «Аванта», том «Человек»

Терапия, ориентированная на клиента, Роджерс: роли и компоненты

Представьте, что вы рассказываете другу о своих самых глубоких мыслях и чувствах, а он отвечает: «Я знаю, что вы чувствуете», а затем начинает долго разглагольствовать о себе. Несмотря на все усилия вашего друга сопереживать вам, вы можете чувствовать себя проигнорированным, когда он это делает. Но что, если вы и гуманистический терапевт окажетесь в такой ситуации? Давайте посмотрим, как ориентированная на клиента терапия Роджера , гуманистическая терапия, помогает клиентам чувствовать, что их действительно слышат и видят.

- Сначала мы рассмотрим клиентоцентрированную терапию Роджерса (1951).

- Затем мы определим некоторые методы клиентоориентированной терапии.

- Далее мы рассмотрим личностно-ориентированный подход Карла Роджерса.

- После этого откройте для себя элементы личностно-ориентированной терапии Роджерса.

- Наконец, мы также рассмотрим некоторые методы личностно-ориентированной терапии.

Клиент-центрированная терапия Роджерса (1951)

Теория клиент-центрированной терапии Роджерса (1951) основывается на теории личности Комбса и Снигга (1949), разработанной в их книге «Феноменальное поле». Феноменальное поле — это наша реальность — мысли, опыт, идеи и поведение, которые делают нас теми, кто мы есть. Теории Роджерса стали широко известны после того, как в 1951 году он выпустил свою книгу «Терапия, ориентированная на клиента: ее текущая практика, последствия и теория». Он и его последователи применяли гуманистический подход к проведению терапии и научный подход к оценке результатов терапии.

Несколько исследователей также выявили следующие важные выводы о клиент-центрированной терапии Роджерса:

- Четырнадцать исследований, включенных Труаксом и Митчелл (1971) в их мета-анализ, выявили значимые связи между успешными результатами терапии и основными состояниями Роджерса. и только одна отрицательная связь.

- Орлински и Ховард (1986) также согласились с Роджерсом в том, что его три основных условия — эмпатия, конгруэнтность и безусловное положительное отношение — являются .0034 имеет решающее значение для эффективного изменения , о чем свидетельствуют положительные результаты, полученные ими при изучении восприятия клиентов.

- Ламберт (1992) обнаружил, что рабочие отношения между клиентом и терапевтом и терапевтические методы составили 45% успеха терапевтических результатов, наряду с использованием психотерапии.

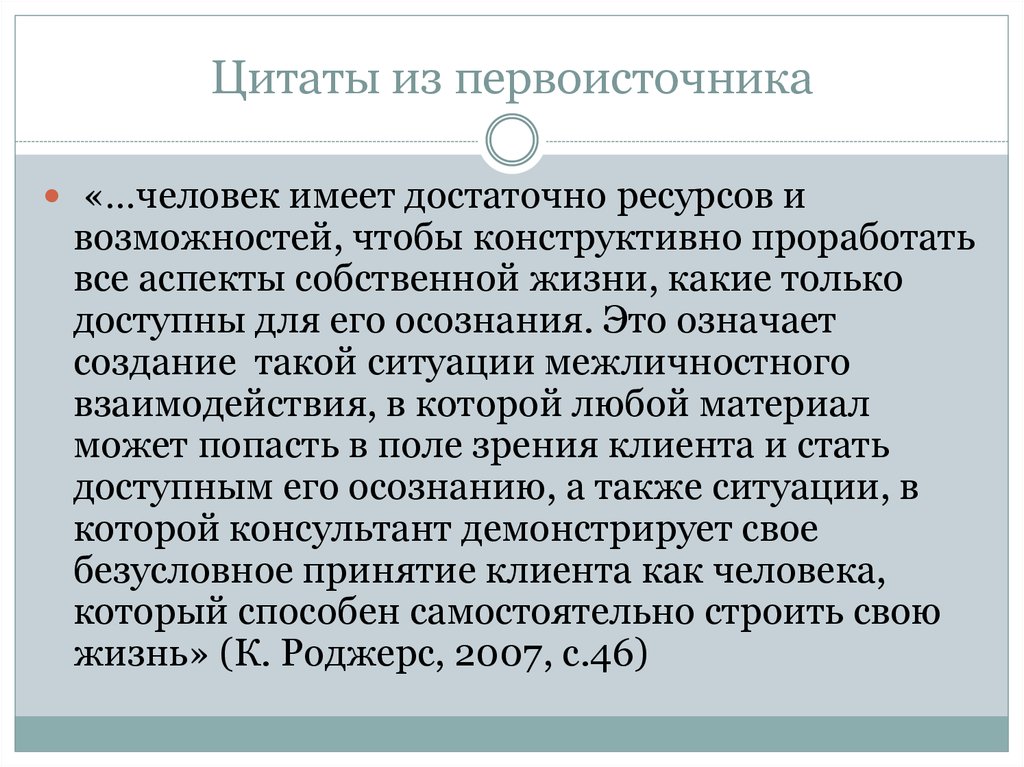

Одно из предположений клиентоцентрированной терапии Роджера состоит в том, что каждый человек является экспертом в своей жизни. В каждом человеке есть ресурсы, которые помогают ему расти и развиваться. В среде, способствующей росту, у каждого человека есть потенциал стать лучше, чем он может быть. Существенным допущением этого подхода является «актуализирующая тенденция».

В каждом человеке есть ресурсы, которые помогают ему расти и развиваться. В среде, способствующей росту, у каждого человека есть потенциал стать лучше, чем он может быть. Существенным допущением этого подхода является «актуализирующая тенденция».

Тенденция к актуализации — это естественная склонность всех людей хотеть развиваться, расти и быть лучшей версией себя.

Терапия Роджера, ориентированная на клиента, отличается от других подходов к терапии того времени. Он переопределил «пациентов» как «клиентов», нуждающихся в помощи для раскрытия своего потенциала.

Техники клиент-центрированной терапии

Техники клиент-центрированной терапии направлены на то, чтобы помочь клиентам достичь самопринятия и самосознания. В клиентоцентрированной терапии основная роль терапевта состоит в том, чтобы обеспечить недирективную, принимающую и подлинную среду для клиента, в которой они работают вместе на равных.

Рис. 2 – Терапия, ориентированная на клиента Техники терапии включают создание принимающей и подлинной терапевтической среды.

Когда клиент находится в центре внимания, терапия фокусируется больше на обратной связи и активном слушании, чем на объяснениях или инструкциях, что позволяет клиентам исследовать свои эмоции и полностью понять свои различные жизненные перспективы.

Активное слушание — это метод, при котором слушающий (например, терапевт) действительно понимает, что говорит другой человек, и соответственно реагирует.

С помощью этих методов терапии, ориентированных на клиента, клиенты могут лучше понять, как их действия влияют на них, что помогает им взять на себя ответственность за свои действия. И терапевт, и клиент работают вместе над изменением поведения.

Карл Роджерс: личностно-ориентированный подход

Как следует из названия, личностно-ориентированный подход Карла Роджерса подчеркивает роль отдельных лиц в позитивных изменениях. Роджерс переименовал клиентоцентрированную в личностно-ориентированную как расширение своих гуманистических идей в клиентоцентрированной терапии, чтобы иметь более широкий и разнообразный спектр применений, чем просто психотерапия.

Признавая себя, личностно-ориентированный подход Роджерса также выявил нашу потребность в положительном отношении .

Потребность в положительном отношении относится к нашей потребности получать любовь, признание и уважение от других.

Пол, молодежный лидер, использует термины и фразы поколения Z, чтобы лучше «вписаться» и общаться с другими подростками в своей группе.

Положительное отношение бывает двух видов: безусловное и условное положительное отношение .

Безусловное положительное отношение — это безусловная любовь и принятие, которые человек получает от других, независимо от их действий.

Двое давних друзей остаются друзьями, несмотря на различия и разногласия в прошлом.

Условное положительное отношение — вид любви и принятия со стороны людей, который зависит от определенных условий или ожиданий от других.

Учитель хвалит учеников, только если они хорошо сдали экзамен.

Роджерс заявил, что в ситуациях, когда мы получаем безусловное положительное отношение, мы можем испытать наши истинные чувства. Тем не менее, когда люди навязывают нам условия, например условное положительное отношение, это влияет на то, как мы себя видим. Вместо того, чтобы познать свое истинное «я», мы начинаем позволять другим определять нас и следовать их ожиданиям относительно того, кем они хотят, чтобы мы были. Это, в свою очередь, препятствует самореализации.

Условия ценности, согласно Роджерсу, также могут препятствовать самоактуализации, что происходит, когда навязанные условия со стороны значимых других, таких как родители, становятся основой нашего отношения к себе. То есть то, как мы измеряем нашу ценность, в конечном итоге зависит от условий, которые ставят другие.

Условия ценности — это принятие себя, которое зависит от соответствия ожиданиям других.

Джон считает, что добьется успеха только в том случае, если сделает медицинскую карьеру, чего в первую очередь хотели для него его родители.

Кроме того, Роджерс представил идею соответствия и несоответствия , касающуюся нашего стремления к самоактуализации.

Терапия, ориентированная на клиента Роджерса: конгруэнтность и неконгруэнтность

Согласно Роджерсу, человек может испытывать конгруэнтность или неконгруэнтность в зависимости от своего локуса оценки: внутреннего или внешнего. Локус, говоря простым языком, означает место или источник, поэтому, когда мы говорим о локусе оценки, мы имеем в виду то, откуда мы получаем нашу самооценку.

Внутренний локус оценки — это оценка, основанная на нашем взгляде на самих себя, наших суждениях и наших убеждениях.

Человек, который действует на основе внутреннего локуса оценки, испытывает конгруэнтность, потому что доверяет своему мнению о себе больше, чем тому, что думают другие.

Конгруэнтность — это когда чувства и самооценка человека согласуются с жизненным опытом.

Например, у вас завтра экзамен, но ваши друзья пригласили вас пойти с ними после уроков. Вы отказались присоединиться к ним, потому что хотели сделать учебу приоритетом. Независимо от того, что могут подумать ваши друзья, вы верите, что ваши действия лучше для вас.

С другой стороны, если человек испытывает неконгруэнтность , это означает, что он зависит от положительного отношения других и основывает свою веру в себе на том, что другие люди думают о нем (внешний локус оценки). Это заставляет их упускать из виду свою склонность становиться тем, кем они хотят быть. При неконгруэнтности у человека может развиться неадекватное поведение.

Например, Дженни испытывает противоречивые чувства по поводу своей дружбы с Мэри. Вместо того, чтобы решать проблему, она пассивна и вместо этого сохраняет дистанцию.

Неконгруэнтность может вызвать сильную тревогу, которая может побудить их обратиться за помощью к терапии, чтобы восстановить конгруэнтность и самопринятие.

Элементы личностно-ориентированной терапии Роджерса

Мы видели, как несоответствие становится препятствием для самореализации. Личностно-ориентированная терапия направлена на то, чтобы помочь людям восстановить чувство собственного достоинства, направляя их к эмпирической свободе. То есть у человека могут быть переживания, которые верны ему самому и совпадают с его тенденцией к актуализации.

Это также позволяет им оценить свой субъективный опыт и определить, помогают ли они им в самореализации и преодолении барьеров. В свою очередь, позволяя человеку достичь состояния конгруэнтности.

Чтобы помочь человеку восстановить конгруэнтность, существуют три основных элемента личностно-центрированной терапии Роджера.

Личностно-ориентированные терапевты сопереживают своим клиентам. Терапевт не пассивен, но интересуется переживаниями клиента. Хотя эмпатия включает в себя понимание, цель терапевта состоит в том, чтобы передать это понимание клиенту.

Примеры техник, которые могут продемонстрировать это понимание, включают в себя приглашение большего количества ответов клиента, задавая вопросы и отражая чувства, выраженные клиентом.

Терапевт должен принимать опыт клиента без осуждения, даже если терапевт не согласен с поведением клиента или ему не нравится то, что клиент говорит ему. Посредством безусловного положительного отношения терапевт также выражает уважение клиенту. Когда клиент чувствует любовь и уважение независимо от своих действий со стороны терапевта, клиент улучшает свое понимание себя и развивает самопринятие и самоуважение, позволяя ему двигаться к изменениям.

Терапевт должен быть честным и открытым с клиентом в отношении его чувств и мыслей, и он должен чувствовать себя достаточно комфортно, чтобы поделиться своими. В результате возникает прозрачность в терапевтических отношениях. Настоящий терапевт будет вдохновлять клиентов быть искренними, обеспечивая подлинное выражение и повышенное самосознание во время терапии.

Методы личностно-ориентированной терапии

Роджерс определил шесть терапевтических условий, помогающих человеку перейти от неконгруэнтности к конгруэнтности:

1. Личностно-центрированная терапия требует отношений клиент-терапевт.

Личностно-центрированная терапия требует отношений клиент-терапевт.

В этих отношениях клиент может свободно делиться своими мыслями и переживаниями, в то время как терапевт пытается понять точку зрения клиента.

2. Личностно-центрированная терапия состоит в том, что клиент испытывает неконгруэнтность.

Нахождение в состоянии несоответствия сопровождается негативными эмоциями, такими как тревога, которые побуждают их обращаться за помощью.

3. Личностно-центрированная терапия требует от терапевта демонстрации конгруэнтности по отношению к клиенту.

Терапевт должен быть искренним по отношению к клиенту и не позволять личным чувствам влиять на его рабочие отношения.

Психотерапевт может оказаться в сложной семейной ситуации. Тем не менее, во время терапии они не позволяют своим эмоциям влиять на их реакцию на то, что клиент может сказать об их семейной ситуации.

Роджерс, однако, отметил, что терапевт может выражать схожие чувства в результате проблемы, выраженной клиентом, что обеспечивает подлинное взаимодействие и предотвращает видимость профессионализма.

4. Личностно-центрированная терапия требует от терапевта демонстрации безусловного положительного отношения к клиенту. Терапевт должен принять чувства и действия клиента, даже если они не согласны с его поведением. Это также означает, что терапевт не будет навязывать никаких условий ценности.

Например, клиент рассказывает терапевту о своих проблемах с гневом, а терапевт избегает зрительного контакта. Из-за невербального суждения клиент может быть не в состоянии выразить свои истинные чувства.

Помощь клиенту в продвижении к эмпирической свободе — состоянию, в котором он может по-настоящему выражать себя, брать на себя ответственность за свои действия и принимать собственные решения — требует безусловного положительного отношения к клиенту.

5. Личностно-ориентированная терапия требует от терапевта проявления эмпатии. По мере того, как клиент раскрывает свои сокровенные мысли, терапевт должен ценить и понимать точку зрения клиента на его проблемы.

Терапевт считает клиента умным и талантливым, но также понимает, что низкая самооценка клиента вызывает беспокойство в достижении его жизненных целей.

6. Личностно-центрированная терапия требует, чтобы клиент искренне чувствовал принятие и сопереживание со стороны терапевта. Терапевт должен убедиться, что клиент чувствует безусловное положительное отношение и понимание во время терапии.

Терапевт демонстрирует активное слушание, перефразируя то, что сказал клиент, не вынося суждения.

Также важно помнить, что успех личностно-ориентированной терапии зависит от качеств клиента и терапевта.

Терапия, ориентированная на клиента, Роджерс – основные выводы

- Терапия, ориентированная на клиента, разработанная Роджерсом, представляет собой гуманистический подход к терапии.

- Роджерс разработал свои теории после публикации своей книги « Клиент-центрированная терапия: ее современная практика, последствия и теория » в 1951 году.

- Клиент-центрированная терапия подчеркивает, что терапевт и клиент равны.

- У каждого человека есть тенденция к актуализации, которая является естественной тенденцией к развитию и росту.

- Три основных требования к терапевту: эмпатия, безусловное положительное отношение и конгруэнтность.

Ссылки

- Carducci, BJ (2009). Психология личности: точки зрения, исследования и приложения. Соединенное Королевство: Уайли.

- Справочник по теории образования. (2013). Соединенное Королевство: Information Age Pub..

- Seifert, DCM, Carter, DKE (2012). Изучайте психологию. США: Обучение Джонса и Бартлетта.

- Учебное пособие для психологов и их теории для студентов: КАРЛ РОДЖЕРС. (2015). США: Гейл, Cengage Learning.

- Старкс, Т. Дж. (2022). Мотивационное интервью с парами: основа для изменения поведения, разработанная с мужчинами из сексуальных меньшинств. США: Издательство Оксфордского университета.

Личностно-ориентированный подход к консультированию • Наставник по консультированию

Личностно-ориентированный подход к консультированию относится к гуманистической школе терапии и был разработан Карл Роджерс , американский психолог.

В 1950-х годах Роджерс предложил форму терапии, которая фокусировалась на опыте клиентов самих себя , в отличие от того, чтобы консультант был экспертом и говорил им, что делать или что с ними не так.

Нажмите здесь , чтобы посмотреть подкаст о Карле Рэнсоме Роджерсе, основателе личностно-ориентированного подхода к консультированию.

Терапия опирается на качество отношений между консультантом и клиентом. Иногда это называют « способом быть », когда консультант демонстрирует так называемые основные условия , которые составляют основу отношений.

Основные черты личностно-ориентированного подхода

Основные условия

- Эмпатия (консультант пытается понять точку зрения клиента)

- Конгруэнтность (консультант является реальным лицом)

- Безусловное положительное отношение (консультант не осуждает)

Личностно-ориентированная терапия использует естественный процесс самоисцеления клиента. При правильных отношениях с терапевтом клиенты могут решить, что они хотят делать со своей жизнью.

При правильных отношениях с терапевтом клиенты могут решить, что они хотят делать со своей жизнью.

С этой целью личностно-ориентированная терапия представляет собой модель личностного роста, также известную как недирективная терапия. Клиента не обучают модели терапии и не просят выполнить домашнюю работу.

Ключевые концепции и принципы личностно-ориентированного консультирования

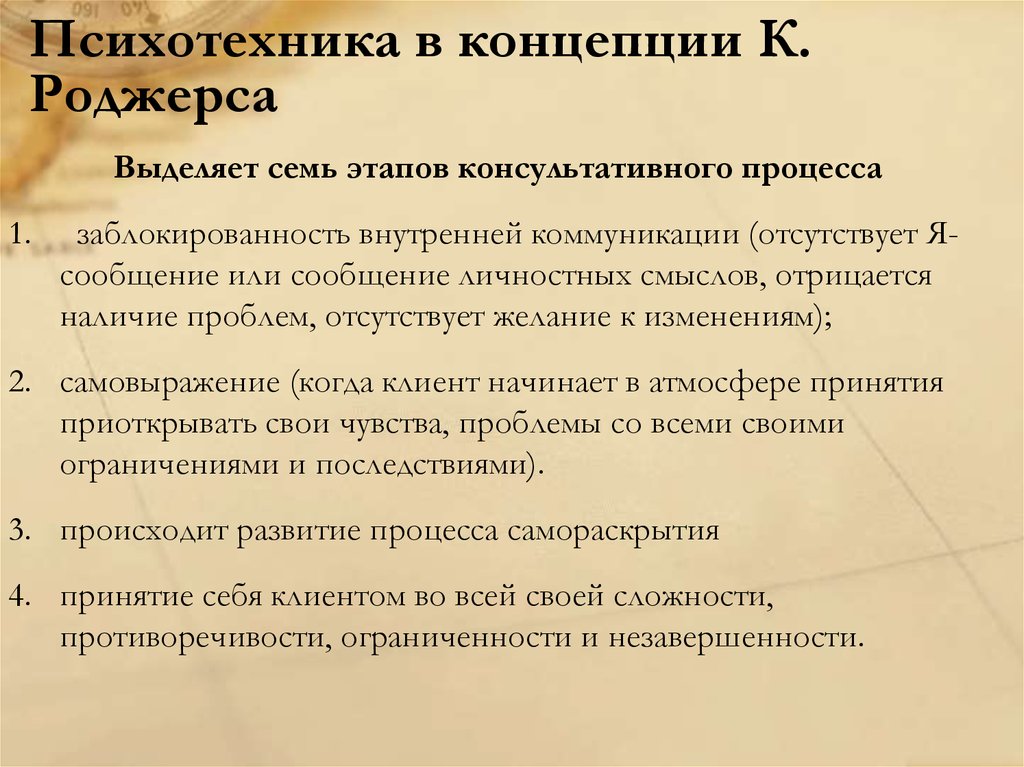

- Шесть условий терапевтических изменений. Хотя «Основные условия» известны, существует три «Скрытых состояния».

- Семь стадий процесса. Как клиенты начинают эмоционально расти в процессе терапии.

- 19 предложений. Теория личности Роджерса, основанная на философии феноменологии.

- Место оценки. Как, люди, мы иногда доверяем суждениям других, а не собственному опыту.

- Организм. Кем мы являемся и кем хотим стать.

- Условия ценности. Как обусловленная любовь и одобрение влияют на наше отношение к себе и другим.

- Интроецированные ценности. Как жизнь в соответствии с представлениями других людей о себе может помешать нам стать теми, кем мы хотим быть.

- Конфигурации себя. Новая идея личностно-ориентированного подхода, разработанная известным терапевтом и писателем Дэйвом Мирнсом.

- Последние разработки в личностно-ориентированной терапии. Например, Fragile Process Маргарет Уорнер

Карл Роджерс считал, что все люди способны жить в соответствии со своим собственным организменным процессом оценки .

В основном это означает доверять своим собственным суждениям и жить в соответствии со своими собственными ценностями, а не с ценностями других.

Нажмите, чтобы узнать об основных условиях Карла Роджерса.

Нажмите, чтобы увидеть других авторов теории, ориентированной на человека.

Скачать бесплатный раздаточный материал

Теория личностно-ориентированного подхода

Нажмите здесь, чтобы загрузить бесплатный раздаточный материал

Карл Роджерс — гуманистическая теория

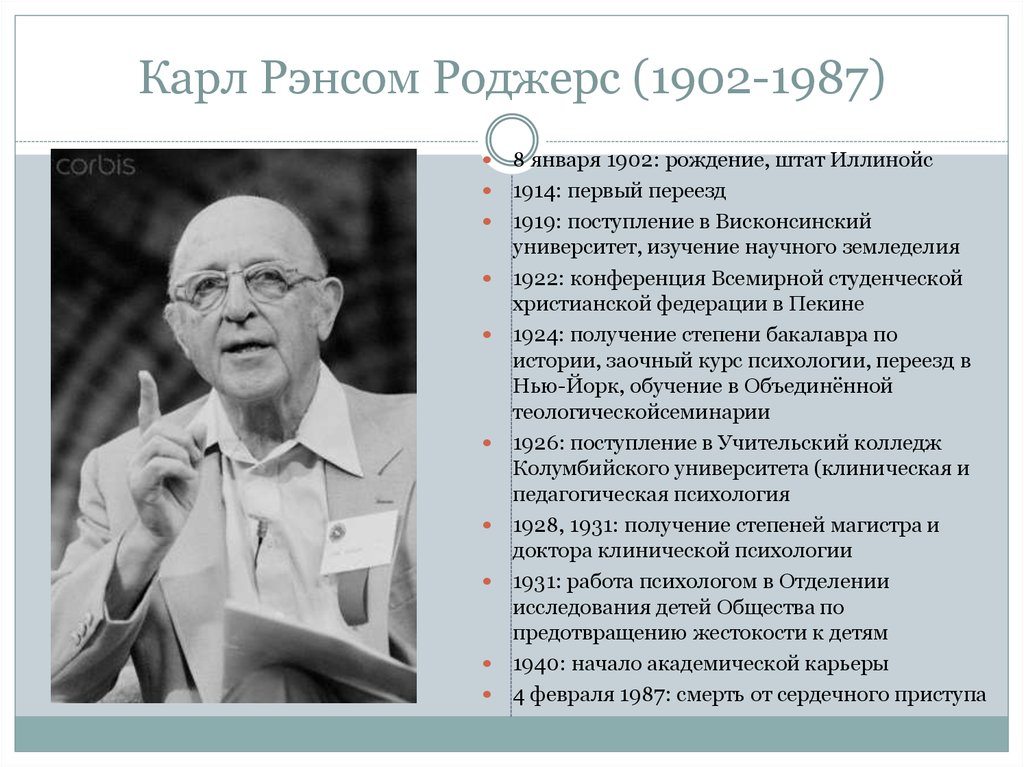

Карл Рэнсом Роджерс (8 января 1902 — 4 февраля 1987) был влиятельным американским психологом, писателем и автором теории образования.

Благодаря своему вкладу в психотерапевтические исследования Роджерс широко известен как один из главных участников (наряду с Абрахамом Маслоу и Отто Ранком) того, что известно как «Гуманистическая» школа психологии или « Третья сила в психологии », фраза, придуманная Абрахамом Маслоу.

Награжденный Американской психологической ассоциацией в 1956 году наградой за новаторские исследования и премией за выдающийся научный вклад, Роджерс также получил в 1972 году награду от APA за выдающийся профессиональный вклад в психологию.

В более позднем возрасте Роджерс был номинирован на Нобелевскую премию мира за свою работу с различными группами в таких местах, как Южная Африка и Северная Ирландия.