Развитие человека как личности и индивида

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Наградные документы

1Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Челябинска»

Лапина О.В. 11Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Челябинска»

Автор работы награжден дипломом победителя II степени

Диплом школьникаСвидетельство руководителя

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Споры о сущности и природе человека имеют свою длительную историю. Не только понятие, но и сама природа человека в своем развитии и формировании прошли значительный путь эволюции. Вопрос о том, что есть человек, какова его природа и сущность, чем он отличается от других живых существ, одновременно и прост, и сложен. Научное представление о человеке предполагает характеристики его анатомии, физиологии и других черт, которые могут быть выражены физическими, химическими и биологическими понятиями.

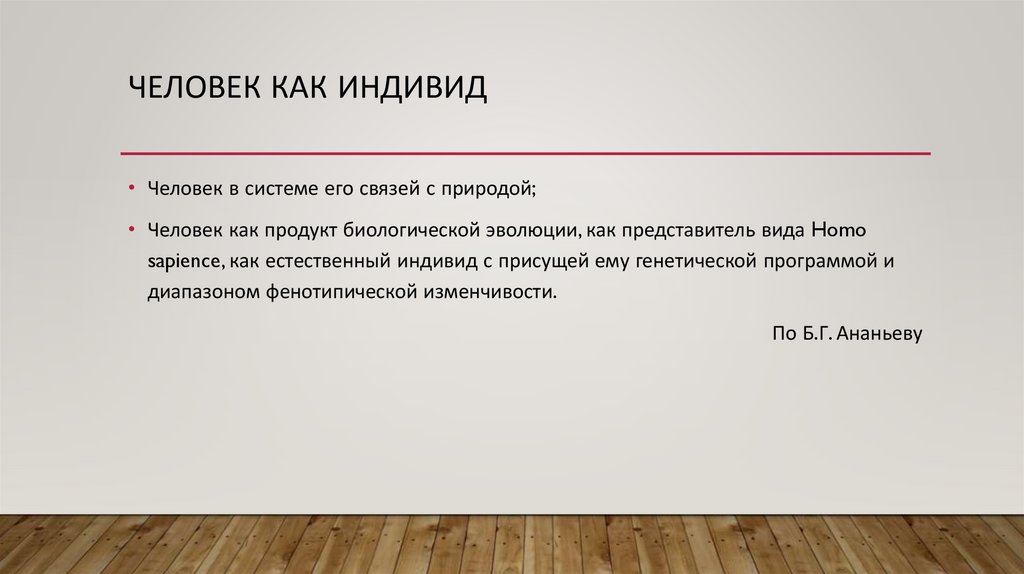

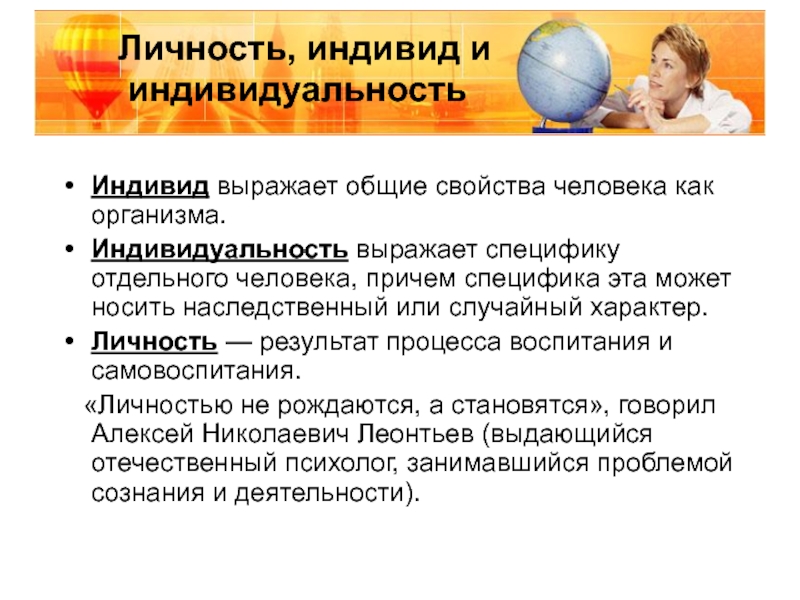

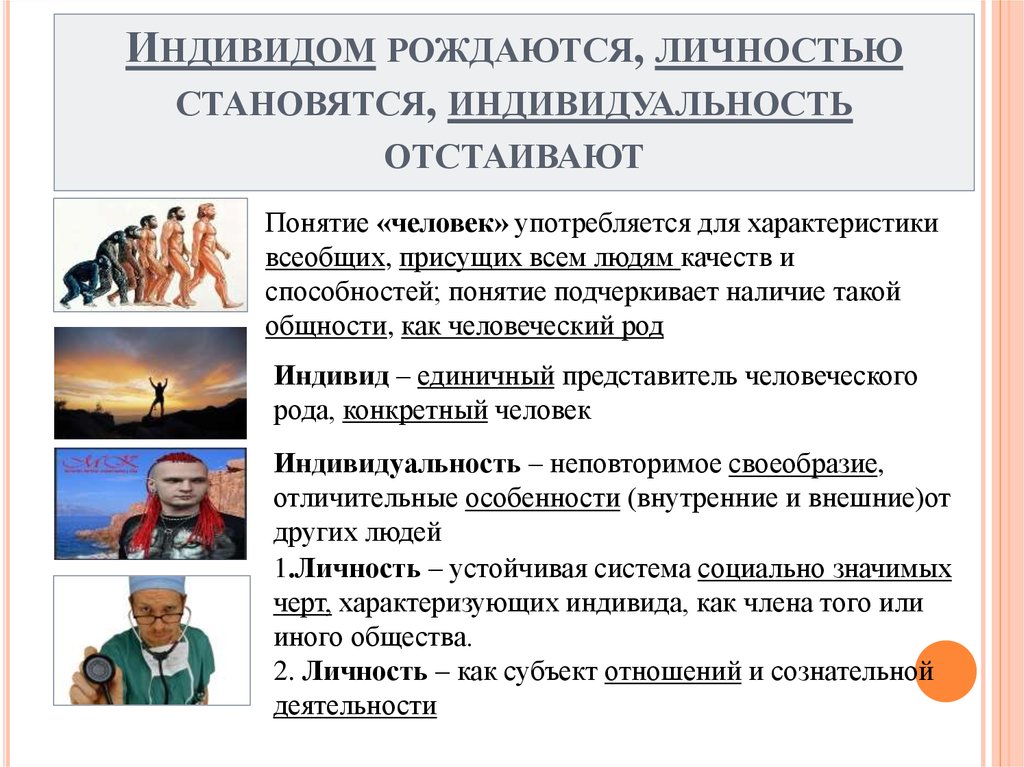

Человек – это высшая ступень живых организмов на Земле [1, с. 74]. Каждый человек с момента его рождения является уникальным индивидом, т.е. единичным природным существом, носителем индивидуально своеобразных черт. Индивид – это единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель всех социальных и психологических черт человечества [3, с. 38]. Поэтому понятие «индивид» употребляется для обозначения только уникального человека, который отличается от других людей. Индивид не просто один представитель их всего человечества, а всегда один из этого человеческого общества. И при характеристики такого индивида обществоведы используют описание его уникальных неповторимых качеств, черт, особенностей. Индивидуальность – это неповторимое своеобразие проявлений человека, подчеркивающее исключительность, многосторонность и гармоничность, естественность и непринужденность его деятельности [6, с.

Также человека определяют как биосоциальное существо, в этом его

2

сущность проявляется не только как природное, но и социальное (общественное) существо, живущее в особом мире – в обществе, которое формирует и развивает человека. Он рождается с набором биологических черт, присущих ему как некоторому биологическому виду. Человеком же разумным становится под действием общества. Он формирует язык, воспринимает общественные нормы поведения, усваивает общественно значимые нормы и ценности, регулирующие социальные отношения, выполняет определенные общественные функции и играет специфические социальные роли. Все его природные задатки, эмоции и чувства становятся общественно-культурными ориентированными качествами, чертами и особенностями.

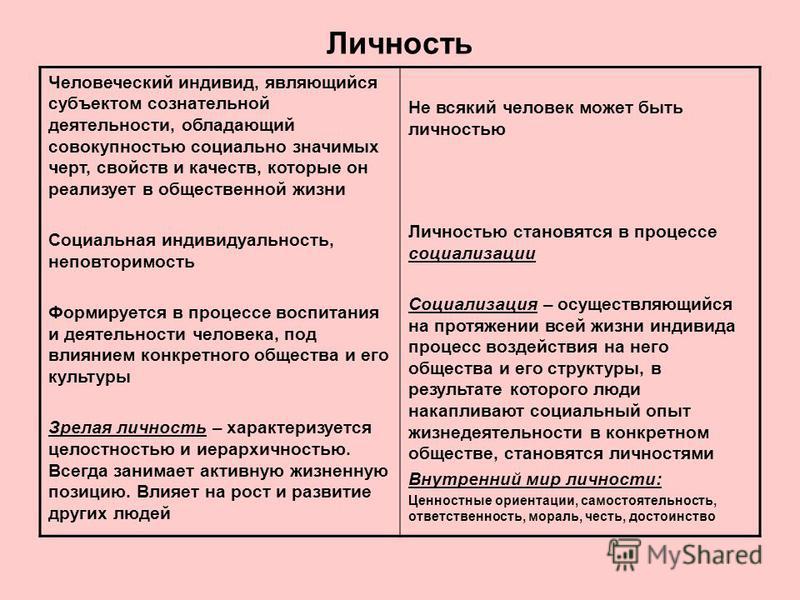

Личность – это особое качество человека, приобретаемое им в социокультурной среде в совместной деятельности и общении, а также это человек со своими социально обусловленными и индивидуально выраженными качествами [3, с. 55]. Такой индивид является субъектом только сознательной деятельности и обладает совокупностью социально значимых качеств, черт, свойств. Именно это личность и реализует в своей общественной жизни. Также любой человек является субъектом общественно-исторической деятельности общества и создателем материальной культуры [5, с. 142].

142].

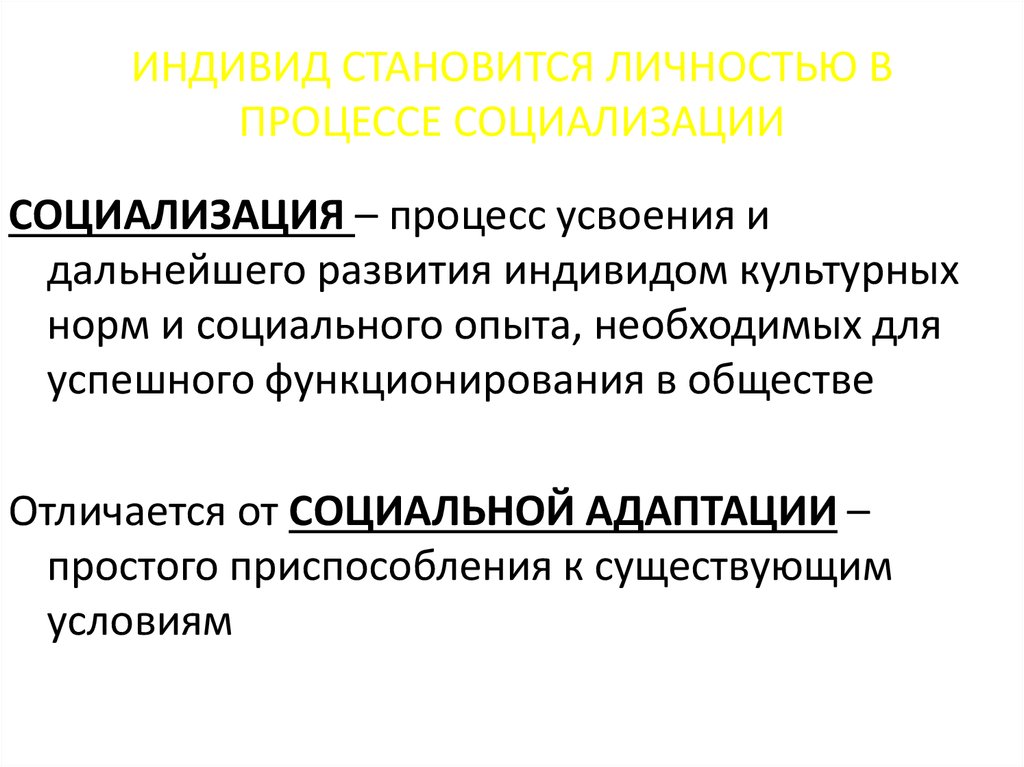

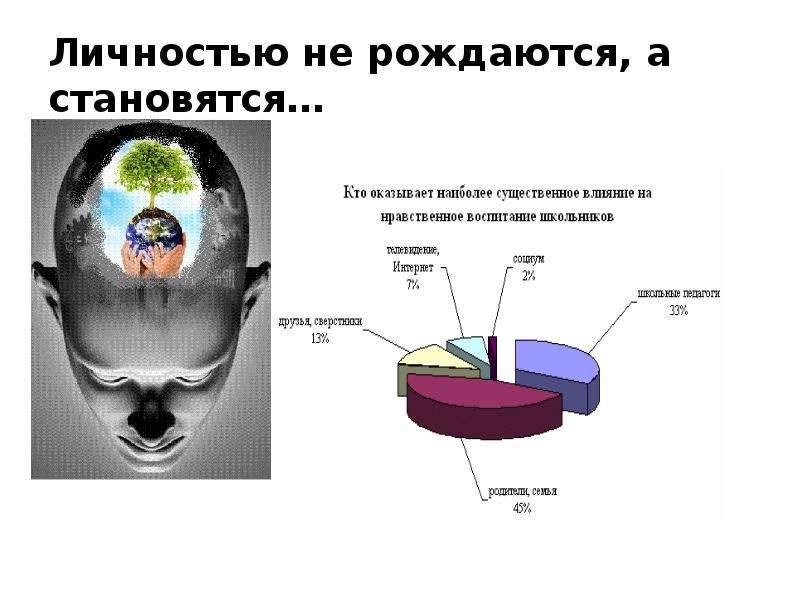

Не всякий человек является личностью. Индивидом рождаются, а личностью становятся в процессе социализации. Социализация – это освоение индивидом социальных норм и культурных ценностей общества[3, c.114].

3

Такой процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом знаний, умений, различных культурных норм, традиций, обычаев, а также личного и коллективного социального опыта необходимы для жизнедеятельности и реализации личности в обществе.

Соотношение индивидуальности и личности определяется тем, что это два способа бытия человека, два его различных определения. Несовпадение же этих понятий проявляется, в частности, в том, что существуют два отличающихся процесса становления личности и индивидуальности [см.7, 126].

Становление личности представляет собой процесс социализации человека, который состоит в освоении им социальной сущности. Это освоение всегда осуществляется в конкретно-исторической ситуации жизнедеятельности человека. Формирование личности связано с принятием индивидом выработанных в обществе социальных ролей, норм и правил поведения, с коммуникацией с другими людьми. Сформированная личность есть субъект свободного, самостоятельного и ответственного поведения в социуме [2, с. 6].

Это освоение всегда осуществляется в конкретно-исторической ситуации жизнедеятельности человека. Формирование личности связано с принятием индивидом выработанных в обществе социальных ролей, норм и правил поведения, с коммуникацией с другими людьми. Сформированная личность есть субъект свободного, самостоятельного и ответственного поведения в социуме [2, с. 6].

Становление индивидуальности представляет собой процесс индивидуализации человека. Этот процесс связан с самоопределением и обособлением личности, ее выделяемостью из общества, развитием ее уникальности и неповторимости. Ставшая индивидуальностью личность – это самобытный, активно и творчески проявивший себя в жизни человек[7, с. 120].

В понятиях «личность» и «индивидуальность» зафиксированы различные стороны, разная духовно-нравственная сущность человека. Например, со словом «личность» можно назвать такие эпитеты, как «сильная», «энергичная», «независимая», показывая тем самым ее деятельностную составляющую.

Выделяют несколько крупных социальных типов личности, которые прослеживаются на всем историческом пути развития человечества: [8]

Первый тип – «деятели» – охотники и рыболовы, воины и ремесленники,

4

земледельцы и рабочие, инженеры и геологи, медики и педагоги и менеджеры и т. д. Для таких личностей главное – активное действие, изменение мира и других людей, включая и самого себя. Второй тип – «интеллектуалы». Это люди, оценивающие мир и происходящие в нем процессы в духе свободного научного творчества. Смыслом существования подобных личностей является осмысление многообразия проявления действительности мира и поиск путей его развития. Третий тип – «эстеты». К ним относятся представители различного рода искусств, люди, которые тонко чувствуют происходящие вокруг них события и выражающие свое к ним отношение через произведения искусства.

Каждый из обществоведов выделяет большое и разнообразное количество факторов, которые формируют человека как индивида и личность. Например, можно выделить всесторонние проявления взаимодействий этих двух понятий: [см. 6, с.127]

природное взаимодействие состоит в обмене генетической информацией;

речекоммуникационное взаимодействие связано с обменом разнообразной информации между людьми;

чувственное взаимодействие показывает полноту переживаний людей;

правовое взаимодействие связано с взаимными условиями общественного договора;

субъективно-смысловое взаимодействие связано с субъективными действиями людей и ориентацией на них.

Также в качестве факторов, формирующих в человеке индивида и

5

развивающих личность можно говорить о его определенных жизненных ценностях и ориентирах. Обществоведы утверждают, что их можно приобрести, отвечая на вопросы: «Кто я?», «Кем я стану?», «Зачем я?» [4, c.36]. Не стоит исключать, что в качестве фундамента и движущей силы формирования и развития личности выступает совместно организованная деятельность и общение людей, приобщение их к духовной и материальной культуре и ценностям.

Таким образом, человек – существо особенное. Он включается в систему общественных отношений и может видоизмениться в процессе деятельности, а также человек приобретает личностные качества и становится социальным субъектом.

В отличие от индивида, личность не представляет собой однородной целостности и не обусловлена только генотипом: личностью не рождаются, личностью становятся. Определенное влияние на развитие и формирование личности оказывает процесс становления социального статуса «Я». А в качестве содержания такого процесса можно отметить взаимодействие к себе подобными людьми. Предназначение этого процесса – это поиск своего социального места в жизни общества. Результатом этого процесса является созданная зрелая личность. Главными опорными точками формирования личности является: осознание своего «Я» и осмысление своего «Я». На этом завершается начальный этап социализации и усиливается формирование личности.

Определенное влияние на развитие и формирование личности оказывает процесс становления социального статуса «Я». А в качестве содержания такого процесса можно отметить взаимодействие к себе подобными людьми. Предназначение этого процесса – это поиск своего социального места в жизни общества. Результатом этого процесса является созданная зрелая личность. Главными опорными точками формирования личности является: осознание своего «Я» и осмысление своего «Я». На этом завершается начальный этап социализации и усиливается формирование личности.

Все люди обладают общими чертами, но в то же время каждый человек имеет только ему присущие черты, качества и особенности. Если рассматривать общие характеристики человека, связанные с социальной сферой его жизнедеятельности, и соотнести их с его индивидуальными особенностями, это и будет особенное сочетание, которое тоже формирует личность. С этой точки зрения понятие личности применимо ко всем людям. Не всякий человек является личностью. Личностью становятся только в процессе социализации.

Личностью становятся только в процессе социализации.

6

Список литературы:

Баранов, П.А. Обществознание: полный справочник / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – М.: АСТ: Апрель, 2016.

Ерушкина, Л.В. Человек и общество. Конспект лекций / Л.В. Ерушкина. – Нижний Новгород, 2014.

Обществознание. Школьный словарь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / под ред. Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова. – М.: Просвещение, 2013.

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций / под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018.

Петров, И.Ф. Человек как субъект общественно-исторической деятельности // международный научный журнал «Символ науки», 2017. №2.

Смирнов П.И. Основные социальные типы личности // Вестник Санкт-Петербургского университета, 2005, №4.

Соболь, Н.В., Плотникова Е.Г. Индивидуальность – основа профессиональной деятельности // Современные проблемы науки и образования. 2013. №2.

https://spravochnick.ru/sociologiya/socializaciya_sociobiologicheskie_predposylki_socializacii/socialnye_tipy_lichnosti/

7

Просмотров работы: 3959

2.6. Человек, индивид, личность – SOOCIETY

Самоучитель по обществознанию — Человек

Указанные в заголовке понятия часто употребляются как синонимы. Однако между ними имеются существенные смысловые различия. Человек —это существо биологического вида homo sapiens. Индивид — это представитель человеческого рода, наделенный особыми, отличными от других людей, чертами. Индивидом является любой из нас. Каждый человек от рождения наделен особыми внешностью, характером, способностями и т.д. Специфические черты, которые выделяют человека из совокупности себе подобных, составляют его индивидуальность. Она предполагает не только особенности внешнего облика, но и комплекс социально значимых качеств индивида.

Она предполагает не только особенности внешнего облика, но и комплекс социально значимых качеств индивида.

Каждый человек индивидуален, но не каждый индивид может стать личностью. Какими качествами должна обладать личность? С какого возраста ею становятся? На эти вопросы нет однозначного ответа. С одной точки зрения, личность — это человек, обладающий комплексом положительных характеристик. В соответствии с другой точкой зрения личность предстает как нечто особенное, взятое в социальном аспекте.

Личность — это целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития и включения индивида в систему социальных отношений посредством активной предметной деятельности и общения.

Индивид становится личностью в процессе освоения социальных функций и развития самосознания. Самосознание — это осознание своей неповторимости как субъекта деятельности в качестве члена общества. (Важнейшим качеством личности выступает социальная активность, которую можно рассматривать в двух проявлениях. Первое предполагает рассмотрение социальной активности как свойства личности, обусловленного ее природными данными и усиленного качествами, которые формируются в процессе воспитания, образования, общения и практической деятельности. Одни люди от природы активны, энергичны и деятельны, что становится заметным уже в раннем детстве. Другие, наоборот, пассивны и бездеятельны. Под влиянием многих социальных факторов активность может развиваться, усиливаться или ослабляться. Второе проявление социальной активности связывают с активностью как некоторой конкретной мерой деятельности. В этом случае активность может быть выражена в конкретных показателях. Примером может служить измерение трудовой активности. Критерием социальной активности выступают результаты деятельности. С понятием «социальная активность» тесно связано понятие «социальный субъект» — человек, способный к активной социальной деятельности.

Первое предполагает рассмотрение социальной активности как свойства личности, обусловленного ее природными данными и усиленного качествами, которые формируются в процессе воспитания, образования, общения и практической деятельности. Одни люди от природы активны, энергичны и деятельны, что становится заметным уже в раннем детстве. Другие, наоборот, пассивны и бездеятельны. Под влиянием многих социальных факторов активность может развиваться, усиливаться или ослабляться. Второе проявление социальной активности связывают с активностью как некоторой конкретной мерой деятельности. В этом случае активность может быть выражена в конкретных показателях. Примером может служить измерение трудовой активности. Критерием социальной активности выступают результаты деятельности. С понятием «социальная активность» тесно связано понятие «социальный субъект» — человек, способный к активной социальной деятельности.

В социологии выделяются такие виды личности, как нормативная (базисная) и модальная. Нормативная (базисная) личность — это принятый культурой соответствующего общества тип личности, в наибольшей степени отражающий особенности данной культуры. Это своего рода идеальный тип, на который ориентируется общество в воспитании молодого поколения. В любой социальной группе можно выделить личность с характеристиками, наиболее полно выражающими цели, условия и закономерности функционирования данной группы. Так, в университете существуют представления о том, каким должен быть студент, в армии — военнослужащий, на заводе — рабочий и т.д.

Нормативная (базисная) личность — это принятый культурой соответствующего общества тип личности, в наибольшей степени отражающий особенности данной культуры. Это своего рода идеальный тип, на который ориентируется общество в воспитании молодого поколения. В любой социальной группе можно выделить личность с характеристиками, наиболее полно выражающими цели, условия и закономерности функционирования данной группы. Так, в университете существуют представления о том, каким должен быть студент, в армии — военнослужащий, на заводе — рабочий и т.д.

Модальная (от слова «мода») личность — это человек, приверженный тем же культурным образцам, что и большинство членов данного общества. То есть это тип личности, наиболее распространенный на данной территории и в данный момент времени. Модальная личность отражает реальное положение человека в обществе. Например, в последнее десятилетие XX в. в России получил распространение тип торгового человека, ориентирующегося на получение прибыли. Следует отметить, что в обществе может существовать несколько типов модальной личности в зависимости от наличия разных социальных групп.

Модальная личность никогда не соответствует нормативной, хотя иногда встречаются некоторые совпадения. Отклонения от нормативного типа, если они довольно существенны, встречают противодействие общества, которое принуждает индивидов к исполнению общепринятых норм. Кроме того, нормативная личность более постоянна, а модальная — более динамична. Со сменой условий жизнедеятельности изменяются и типы личностей. Так, для демократического общества характерен политически активный тип личности, а для антидемократического — тип, подчиняющийся руководящим указаниям.

В условиях радикальных перемен в общественной жизни получает распространение маргинальный тип личности, т.е. личности пограничного типа: человек, выпавший из своей прежней социальной среды и не сумевший приспособиться к изменившимся обстоятельствам, испытывает психический дискомфорт, неуверенность в будущем и стремится примкнуть к какой-либо социальной группе для стабилизации своего положения.

На формирование личности оказывают влияние многие факторы. В первую очередь это наследственность. От родителей человек получает набор индивидуальных свойств внешности, здоровья, психики и т.д. Но на уровне наследственности человеку передаются только психофизиологические свойства. В большинстве случаев они играют второстепенную роль. В качестве основных они могут выступать тогда, когда человек существенно отличается от окружающих. В крайних случаях это либо физические и психические патологии, либо одаренность.

В первую очередь это наследственность. От родителей человек получает набор индивидуальных свойств внешности, здоровья, психики и т.д. Но на уровне наследственности человеку передаются только психофизиологические свойства. В большинстве случаев они играют второстепенную роль. В качестве основных они могут выступать тогда, когда человек существенно отличается от окружающих. В крайних случаях это либо физические и психические патологии, либо одаренность.

Другим, более важным фактором, выступает воспитание ~ процесс целенаправленного воздействия на человека для формирования у него определенных качеств. Воспитательное воздействие человек испытывает со стороны родителей, учителей, друзей.

Немаловажный фактор формирования личности — социальная среда, т.е. те люди, среди которых человек вращается, от которых он зависит или которые зависят от него, на которых он ориентируется или которые ориентируются на него. Выделяют макросреду (общество в целом, система образования, воспитания и т. д.) и микросреду (трудовой коллектив, семья, школа). Личность и общество взаимодействуют друг с другом. Общество может влиять на становление личности и на ее поступки. В то же время личность способна изменять социальную среду. Отношения, которые формируются и реализуются в процессе такого взаимодействия, называются социальными.

д.) и микросреду (трудовой коллектив, семья, школа). Личность и общество взаимодействуют друг с другом. Общество может влиять на становление личности и на ее поступки. В то же время личность способна изменять социальную среду. Отношения, которые формируются и реализуются в процессе такого взаимодействия, называются социальными.

Социальные отношения — это устойчивая система связей индивидов, сложившаяся в процессе их взаимодействия друг с другом в условиях данного общества. Социальные отношения складываются между людьми, включенными в различные социальные группы. Человек не может существовать обособленно. В своей деятельности он должен учитывать интересы других людей. Так, для достижения успехов на работе мало быть хорошим специалистом. Необходимо уметь построить правильные отношения и с начальниками, и с сослуживцами. Все действия людей есть производные социальных отношений, которые включают в себя два уровня: социальный уровень (взаимодействие людей посредством различных социальных групп) и психологический уровень (непосредственно межличностные отношения).

Возможна ситуация, когда несмотря на благоприятные условия процесс развития личности приостанавливается, так как сам человек не прикладывает к этому никаких усилий. Для формирования личности необходимо стремление человека к самосовершенствованию. В каждом человеке заложен огромный потенциал, который может раскрыться только если человек сам ставит перед собой цели и предпринимает попытки их достижения.

Не последнюю роль в становлении личности играют способности человека. Способностями называют индивидуально-психические качества человека, которые позволяют ему успешно приобретать знания, умения и навыки. Чем шире круг интересов человека, тем проще выявить его подлинные способности. Нередки случаи, когда родители заставляют ребенка заниматься каким-либо видом деятельности (математикой, спортом), а он имеет способности в совершенно иной сфере (например, в литературе и искусстве).

Ярко выраженная способность называется талантом. Способность и талант — врожденные качества. Но если их не развивать, они могут угаснуть. Талант нужно вовремя увидеть в человеке. Это задача родителей, школы, других общественных институтов. Развитие же таланта во многом зависит от самого человека. Талантливого человека, постоянно развивающего свои способности и достигшего высоких результатов в своей деятельности, мы называем гением. Все гениальные люди, оставившие свой след в истории, были личностями.

Талант нужно вовремя увидеть в человеке. Это задача родителей, школы, других общественных институтов. Развитие же таланта во многом зависит от самого человека. Талантливого человека, постоянно развивающего свои способности и достигшего высоких результатов в своей деятельности, мы называем гением. Все гениальные люди, оставившие свой след в истории, были личностями.

Но не только таланты и гении становятся личностями. Личность — это результат становления индивида, развития его способностей, накопления опыта. Личность характеризуется развитым самосознанием, твердой жизненной позицией, умением принимать решения и способностью нести ответственность за свои поступки. Она всегда имеет свою точку зрения на те или иные проблемы и в некоторых случаях может противопоставлять себя обществу. Личность отличается развитой силой воли, способностью заставить себя действовать так, как это необходимо в данной ситуации.

Становление личности происходит в ходе социализации. Социализация — это процесс освоения социальных ролей, приобретения социальных статусов и накопления социального опыта. Процесс социализации начинается с рождения человека и продолжается всю его жизнь.

Процесс социализации начинается с рождения человека и продолжается всю его жизнь.

Жизненный цикл человека составляют определенные возрастные этапы: детство, юность, зрелость и старость. Возрастные границы этих этапов довольно размыты. Тем не менее существуют те признаки, по которым можно отличить ребенка от юноши или зрелого человека от старика. В зависимости от возраста различают и этапы социализации. Период детства и юности составляет начальную социализацию, период зрелости и старости — продолженную. На человека в процессе социализации оказывают влияние родители, школа, друзья (на стадии начальной социализации), а затем институт, армия, работа, государство (на стадии продолженной социализации).

Не последнюю роль в социализации играет воспитание — привитие человеку распространенных в обществе ценностей и идеалов. Воспитание, как отмечалось выше, представляет собой процесс целенаправленного воздействия на человека для формирования у него определенных качеств. Но существует и другая сторона воспитания, а именно, стихийное усвоение правил поведения. В первом случае воспитание осуществляют родители, школа, вуз. Во втором — ребенок воспринимает образцы поведения, подражая родителям, старшим товарищам, кумирам кино, эстрады, спорта. Целенаправленное воспитание всегда связано с задачей сформировать у ребенка совокупность положительных качеств. Стихийно же усваиваться могут и отрицательные образцы поведения.

В первом случае воспитание осуществляют родители, школа, вуз. Во втором — ребенок воспринимает образцы поведения, подражая родителям, старшим товарищам, кумирам кино, эстрады, спорта. Целенаправленное воспитание всегда связано с задачей сформировать у ребенка совокупность положительных качеств. Стихийно же усваиваться могут и отрицательные образцы поведения.

В воспитании целенаправленное и стихийное могут соответствовать друг другу, а могут и вступать в конфликт, например, когда родители постоянно говорят ребенку о вреде курения, а сами курят. Поэтому процесс воспитания предполагает ответственность и самоконтроль со стороны родителей.

Но воспитание не заканчивается со взрослением человека. Процесс усвоения норм поведения продолжается всю жизнь. Меняется только его направленность. Если в детстве человека воспитывали окружающие, то с возрастом он сам воздействует на себя, заставляя совершать те или иные поступки. Такой процесс называется самовоспитанием.

Самовоспитание — свойство развитой личности. Оно требует наличия силы воли и стремления к более высоким результатам. Неудовлетворенность достигнутым положением, приложение усилий к продвижению вперед, состояние постоянного поиска — признаки, свидетельствующие о статусе личности. Общество, состоящее из ярких личностей, развивается более динамично и быстрее движется по пути социального прогресса.

Оно требует наличия силы воли и стремления к более высоким результатам. Неудовлетворенность достигнутым положением, приложение усилий к продвижению вперед, состояние постоянного поиска — признаки, свидетельствующие о статусе личности. Общество, состоящее из ярких личностей, развивается более динамично и быстрее движется по пути социального прогресса.

Вопросы и задания

1. В чем различие понятий «человек», «индивид», «личность»?

2. Что такое социальная активность? Каковы ее проявления?

3. Охарактеризуйте понятия нормативной и модальной личности. В чем проявляется их соотношение? Приведите примеры.

4. Какие факторы оказывают влияние на формирование личности?

5. Какую роль в развитии личности играют способности и талант?

6. Что такое социализация? Каковы ее этапы? Какие факторы влияют на процесс социализации?

7. Какую роль в становлении личности играет воспитание? В чем со стоит взаимосвязь целенаправленного и стихийного воспитания?

8. Какое значение имеет самовоспитание? Занимаетесь ли вы само воспитанием?

9. Прочитайте высказывание Г.В.Плеханова.

Прочитайте высказывание Г.В.Плеханова.

«Великий человек велик тем, что у него есть особенности, делающие его наиболее способным для служения великим общественным нуждам своего времени… Великий человек является именно начинателем, потому что он видит дальше других и хочет сильнее других. Он решает научные задачи, поставленные на очередь предыдущим ходом умственного развития общества; он указывает новые общественные нужды, созданные предыдущим развитием общественных отношений; он берет на себя почин удовлетворения этих нужд».

Какие черты великого человека он выделяет?

2.7. Духовный мир человека →

← 2.5. Общение

Какое мне дело? учения стоицизма и адлерианской психологии | от Mojia Shen

Почему меня это должно волновать? учения стоицизма и адлерианской психологии | от Моджиа Шен | Medium Чтение через 4 мин.·

22 июня 2020 г. Photo by Lukasz Szmigiel on Unsplash Обсуждая такие темы, как расизм, защита окружающей среды и иммиграция, мы часто пренебрегаем ключевым вопросом: «Почему меня это должно волновать?» ?». Мне никогда раньше не задавали этот трудный вопрос, пока я не задал его — три раза подряд. Каждый раз я замолкал. У меня был ответ, но не особенно убедительный. Разочарованный, я решил вернуться к стоицизму через…

Мне никогда раньше не задавали этот трудный вопрос, пока я не задал его — три раза подряд. Каждый раз я замолкал. У меня был ответ, но не особенно убедительный. Разочарованный, я решил вернуться к стоицизму через…

Автор Mojia Shen

389 подписчиков

Служение матери-земле и ее детям

Еще от Mojia Shen

Mojia Shen 900 03

Китайское воспитание и некоторые опасные ошибки

Если вам понравилась статья , пожалуйста, подпишитесь на меня на Medium и поделитесь!

Чтение через 8 мин. · 23 апреля 2019 г.

Mojia Shen

в

Невидимая болезнь

Выход из депрессии

В этот Месяц осведомленности о психическом здоровье я посвящаю это эссе, для написания которого я собрал так много уязвимых мест, не только тем, кто…

·13 минут чтения·13 мая 2020 г.Я «стар и несовершенен»?

Это эссе исследует эту современную тревогу, страх быть «старым и несостоявшимся».

Я стал жертвой этого за последние несколько лет…

Я стал жертвой этого за последние несколько лет…6 минут чтения·8 июля 2019 г.

Mojia Shen

В погоне за американской мечтой, международное студенческое издание

Когда мир лишает вас человечности, я чувствую, что ничего не могу сделать, кроме как рассказать свою историю. Я хочу поделиться тем, для чего это потребовалось…

9 минут чтения · 14 июля 2020 г.

Просмотреть все от Mojia Shen

Рекомендовано Medium

Неподходящий

10 секунд, которые закончились Мои 2 0 Год брака

В Северной Вирджинии август, жарко и влажно. Я до сих пор не принял душ после утренней пробежки. Я ношу свою домохозяйку…

·4 min read·16 февраля 2022 г.Aleid ter Weel

in

Better Advice

10 вещей, которые можно сделать вечером вместо просмотра Netflix

90 003Привычки без устройств для повышения производительности и счастье.

·5 мин чтения·15 февраля 2022 г.

Списки

Некоторые из моих любимых личных эссе

16 рассказов·93 сохранения

Хорошее мышление о продукте

11 рассказов ·140 сохранений

My Kind Of Medium (Любимое за все время)

37 историй·22 сохранения

Выбор персонала

364 истории·120 сохранений

Zulie Rane

в

9000 4 СтартапЕсли вы хотите стать Создатель, удалите все (кроме двух) платформы социальных сетей

В октябре 2022 года, во время всего фиаско Илона Маска, я наконец удалил Twitter со своего телефона. Примерно в то же время я также вышел из…

·8 мин чтения·19 апр.Alex Mathers

14 вещей, которые я хотел бы знать в 25 лет (сейчас мне 38)

Пишу вскоре после своего 38-летия. Пришло время задуматься.

·4 мин чтения·27 декабря 2022 г.Ник Виньялл

3 привычки, которые сделают вас психически сильным

#2: избегайте ненужных мысленных путешествий во времени 003 · Чтение за 9 минут · 2 апреля

The PyCoach

в

Искусственный уголок

Вы используете ChatGPT неправильно! Вот как опередить 99% пользователей ChatGPT

·7 мин чтения·17 мартаПосмотреть больше рекомендаций

Статус

Писатели

Карьера

Конфиденциальность

Преобразование текста в речь

9000 0 Индивидуальная психология – Альфред Адлер «Обзор экзамена LCDC1.

Взгляд человека Природа

Взгляд человека ПриродаA) Адлерианская концепция социального интереса — это ощущение индивидуумом того, что он является частью целого в прошлом, настоящем и будущем. Адлер считал, что люди в основном мотивированы этим чувством принадлежности. Он не считал, что социальный интерес был врожденным, а скорее результатом социального воспитания.

B) Адлер сказал, что люди стремились стать успешными и преодолеть области, которые они считали низшими. Он называл этот процесс личностного роста стремлением к совершенству. У тех, кто не преодолел чувство неполноценности, развился комплекс неполноценности. У тех, кто чрезмерно компенсировал чувство неполноценности, развился комплекс превосходства.

C) Адлер считал, что сознательное поведение человека, а не его бессознательное, является основой развития личности. Из-за этой концепции теория Адлера подчеркивает личную ответственность за то, как человек решает интерпретировать и приспосабливаться к жизненным событиям или ситуациям.

D) Неадекватность определяется в теории Адлера как выбор поведения, приводящий к отсутствию социального интереса или личностного роста. Адлер считал, что плохое поведение имеет место, когда человек разочаровался или когда позитивные попытки вести себя хорошо не дали необходимых результатов. Поощрение к хорошему поведению часто было рекомендуемым противоядием от плохого поведения.

E) Другой концепцией является телеология, которая, проще говоря, означает, что будущие цели влияют на человека так же, как и прошлый опыт.

F) Адлериан придерживался мнения, что рождение каждого ребенка существенно меняет семью. Он считал, что порядок рождения детей в семье влияет на многие аспекты развития их личности. Вкратце, характеристики этих позиций при рождении таковы:

I) Старшие дети обычно добиваются высоких результатов, угождают родителям, приспосабливаются и ведут себя хорошо.

II) Второрожденные дети более общительны, менее беспокойны и менее ограничены правилами, чем первенцы. Обычно они преуспевают в том, чего нет у первенцев.

Обычно они преуспевают в том, чего нет у первенцев.

III) Дети среднего возраста чувствуют себя зажатыми и обеспокоены несправедливым обращением. Эти дети учатся преуспевать в семейной политике и переговорах. Однако они могут стать очень манипулятивными. Эта позиция также имеет тенденцию развивать области успеха, которые не нравятся их братьям и сестрам.

IV) Младший ребенок лучше всех умеет радовать или развлекать семью. Хотя они рискуют быть избалованными, они также наиболее склонны получать то, что хотят, благодаря своим социальным навыкам и способности угождать. Они часто добиваются высоких результатов из-за образцов для подражания своих старших братьев и сестер.

G) Только дети или дети, рожденные с разницей в семь или более лет от братьев и сестер, больше похожи на первенцев. Дети, у которых нет братьев и сестер, часто перенимают характеристики порядка рождения своих родителей, поскольку родители являются единственными образцами для подражания. Хотя эти дети могут рано повзрослеть и добиться высоких результатов, им может не хватать навыков социализации, они ожидают баловства и могут быть эгоистичными.

H) Адлер рассматривал семью как основную ячейку социализации ребенка. Он считал, что интерпретация детьми событий их жизни определяется взаимодействием с членами семьи до пятилетнего возраста. Семейные взаимодействия научили детей воспринимать события и ситуации через определенные субъективные оценки себя и окружающей среды, называемые фикциями. На основе этих выдумок можно было сделать основные ошибки.

Адлерианцы считают, что некоторые из этих ошибок (Mozak, 1984):

I) Чрезмерное обобщение, при котором человек полагает, что все одинаково или похоже.

II) Ложные или невозможные цели безопасности, которые заставляют человека пытаться угодить всем в поисках безопасности и избегании опасности.

III) Неправильное представление о жизни и жизненных требованиях, которое заставляет человека ожидать большего приспособления, чем это разумно, и интерпретировать свою неспособность получить приспособление как отсутствие каких-либо передышек.

IV) Преуменьшение или отрицание собственной ценности приводит к тому, что человек считает, что он не может добиться успеха в жизни.

V) Неверные ценности приводят к менталитету «я прежде всего» с небольшим или нулевым вниманием к другим.

VI) Адлер считал, что жизнь требует мужества или готовности рисковать, не зная исхода. Он считал, что человек со здоровым образом жизни вносит свой вклад в общество, имеет значимую работу и имеет интимные отношения. Он выступал за сотрудничество между полами, а не за конкуренцию. Он считал, что хорошо приспособленные люди живут во взаимозависимых отношениях с другими в духе сотрудничества.

2. Роль консультанта

A) Консультант выступает в роли диагноста, учителя и модели. Консультант помогает клиенту исследовать сознательные мысли, убеждения и логику поведения, которое не отвечает интересам клиента или социальным интересам. Отношения между клиентом и консультантом являются равноправными, когда консультант делится своими мыслями, впечатлениями, мнениями и чувствами с клиентом, чтобы способствовать терапевтическим отношениям. Терапия очень познавательна с упором на изучение ошибочная логика и , позволяющая клиенту взять на себя ответственность за изменение посредством процесса переобучения.

B) Консультант поощряет клиента вести себя так, «как если бы» клиент был тем, кем он хотел быть, и часто дает клиенту «домашнее задание» вне сессий. Адлерианцы эклектичны в технике с упором на поощрение и ответственность.

3. Цели консультирования по Адлериану

A) Цели сосредоточены на том, чтобы помочь клиенту развить здоровый образ жизни и социальные интересы. Консультант помогает клиенту достичь четырех целей терапевтического процесса:

I) установление терапевтических отношений

II) изучение стиля жизни

III) развитие понимания клиента

IV) изменение поведения

B) Изменение поведения является результатом того, что человек берет на себя личную ответственность за свое поведение.

4. Техники

Конфронтация – Состоит в оспаривании личной логики и поведения клиента.

Задание «вопроса» – Состоит в том, чтобы спросить клиента, как бы изменилась его жизнь, если бы он был здоров? Родителям часто задают вопрос: в чем была бы проблема, если бы этот ребенок не был проблемой?

Поощрение – Состоит из того, что консультант поддерживает клиента, выражая уверенность в способности клиента взять на себя ответственность и изменить свое поведение.