Когниции в психологии: почему они бывают противоречивыми

Термин когниция используется во многих науках. Педагоги, философы, социологи, психологи, невропатологи и математики активно применяют это понятие в своей работе. Данное определение дает наиболее ёмкое и точное определение уникальной связи мыслительных процессов с психикой человека.

Происходит термин «когниция» от латинского слова (cognitio), что в переводе обозначает – познание, понятие, знание.

Фото Oliver Cole on Unsplash

Но в психологии это значение получило более широкую расшифровку, когниция на языке науки о Душе представляет собой совокупность познавательных психологических процессов, которые формируют у человека определенное умозаключение, установку в поведении относительно полученных знаний.

Под знаниями стоит понимать не сухие научные данные, а информацию, которую транслирует индивиду социум, окружающий мир. Мозг человека обрабатывает полученную информацию, в этот процесс вовлечена психика, которая формирует из полученных убеждений определенные паттерны поведения человека.

Под паттернами понимаются конкретные модели и сценарии поведения в той или иной ситуации. Простыми словами можно сказать, что когниции являются умозаключениями, которые конструируют индивидуальную картину мира человека.

В этой статье:

Роль когниции в жизни человекаПричины возникновения противоречивых когниций Методы коррекции когнитивного диссонанса

Роль когниции в жизни человека

Лучше всего понять данный термин дает пример рождения и развития ребенка в мире. Древние философы сравнивали разум новорождённого с «чистым листом бумаги», все не раз слышали этот термин – Tabula rasa. На самом деле такое наблюдение очень точно описало состояние познавательных процессов и мышления ребенка на начальном этапе.

По мере его развития и познания окружающего мира, у него формируются определенные понятия, в него закладываются убеждения и образцы восприятия окружающей действительности. Непосредственное влияние на формирование когниций оказывает воспитание и микросоциум, в котором развивается человек. В сформированные когниции, человек вкладывает собственный смысл.

В сформированные когниции, человек вкладывает собственный смысл.

Что такое когнитивный диссонанс?

Психология уделяет большое значение когнитивным убеждениям людей. Созданные паттерны поведения на их основе могут быть как позитивными, так и негативными. Важно знать, что для человека его умозаключения являются истинными, он не видит ошибки в «программе» и может на протяжении всей жизни сталкиваться с серьезными проблемами.

В основу когнитивных убеждений входят следующие области познания мира:

- Внутренняя картина мира определяет место человека в окружающем мире. То, как он себя ощущает в социуме.

- Самоидентификация и ощущения собственной индивидуальной сущности. Какой я на самом деле?

- Область взаимодействия с другими людьми. В основе лежит то, как личность познает другого человека.

- Сценарии взаимодействия с другими людьми.

- Паттерны поведения в конфликтных ситуациях.

Если убеждения носят нелогичный и травмирующий характер, то такую когницию называют противоречивой и дисфункциональной. Существуют методики и техники работы с коррекцией паттернов в поведении через изменение когнитивных убеждений человека. В данном направлении работает – Когнитивная психология.

Существуют методики и техники работы с коррекцией паттернов в поведении через изменение когнитивных убеждений человека. В данном направлении работает – Когнитивная психология.

Причины возникновения противоречивых когниций

Возникают дисфункциональные когниции, искаженные и неверные убеждения, по нескольким причинам. Психологи смогли выделить ряд факторов, оказывающих прямое влияние на формирование сценариев в поведении и глубинных убеждений:

- Микросоциум, в котором растет и воспитывается ребенок. Семья и люди, являющиеся авторитетом для человека. Мозг маленького ребенка, словно сканер, записывает, все образцы поведений и реакций своих близких на ту или иную ситуацию.

- Формирование внутреннего ощущения себя самого, так же берет начало от взаимоотношений с родителями или людьми, воспитывающими ребенка. Если в отношениях будет заложена травмирующая программа, например: «Я должен заслужить чью – то любовь», «Меня невозможно полюбить», «Я плохой и недостойный внимания».

Перечислять можно бесконечно и, к сожалению, таких людей много, которые живут с негативными внутренними убеждениями в отношении себя.

Перечислять можно бесконечно и, к сожалению, таких людей много, которые живут с негативными внутренними убеждениями в отношении себя.

- Исходя из ощущений и мыслей о себе самом, ребенок и пытается встроить взаимоотношения с другими. Если он считает себя плохим и недостойным внимания, то он может выбрать деструктивные сценарии поведения, которые будут наносить вред ему и окружающим.

Пример: если по характеру ребенок спокойный, застенчивый и тревожный, то скорее всего будет подстраиваться под других и угождать потребностям иного человека, ведь он убежден, что любовь и дружбу ему нужно заслужить. Таким образом, сценарий начинает работать и по мере взросления человека, такой паттерн поведения только укрепляется в его жизни.

- В состояние конфликта ребенок так же попадает еще в детстве. Это опыт, полученный с сиблингами, с родителями, в детских дошкольных учреждениях. Когниция может сформироваться в момент наблюдения за конфликтной ситуацией, где ребенок был лишь свидетелем.

В этот процесс задействованы его личные эмоции, ощущения, восприятие и логическое умозаключение.

В этот процесс задействованы его личные эмоции, ощущения, восприятие и логическое умозаключение.

Пример: Конфликт между родителями, ссора, разговор на повышенных тонах. Один из родителей доминирует и даже применяет физическую силу. В этой ситуации перед ребенком два сценария, как можно себя повести, и выберет он того, с кем себя идентифицирует.

Image by fancycrave1 from Pixabay- В воспитании детей родители могут применять убеждения, говорить о том, как надо поступать в той или иной ситуации, но личное переживание ситуации все равно показывает, что ребенок применяет ранее увиденные образцы поведения.

Если говорить обобщенно, то на мироощущение, на восприятие себя в этом мире оказывает влияние не только семья и социум, но и информация, поступающая из книг, фильмов, телепередач. Когниции могут формироваться на разном возрастном этапе. В подростковом возрасте особенно важно оказать помощь ребенку сформировать верные и позитивные убеждения относительно себя и окружающего мира.

Методы коррекции когнитивного диссонанса

Когнитивная психология предметом изучения выбрала познавательные процессы. Это мышление, восприятие, воображение, ощущение, речь и память. Они неразрывно связанны с сознательными процессами в психике человека. Именно эта взаимосвязь и играет определяющую роль в формировании когнитивных убеждений.

Когда у человека в его психике возникает дискомфорт относительно несовпадения его мыслей и убеждений с действительностью, он будет переживать внутренний конфликт. Есть ряд психических расстройств, которые возникают вследствие деформации когниций. Если человек испытывает дискомфорт от когнитивного диссонанса, это обозначает, что его противоречивые убеждения пока еще находятся в поле его сознания.

Фото Katerina Jerabkova on UnsplashПерейдя в подсознание, они смогут мирно существовать и убеждать человека в самых невероятных идеях. Ярким примером служат многочисленные случаи с сектантами, где люди верят и берут за истину внушаемые им идеи.

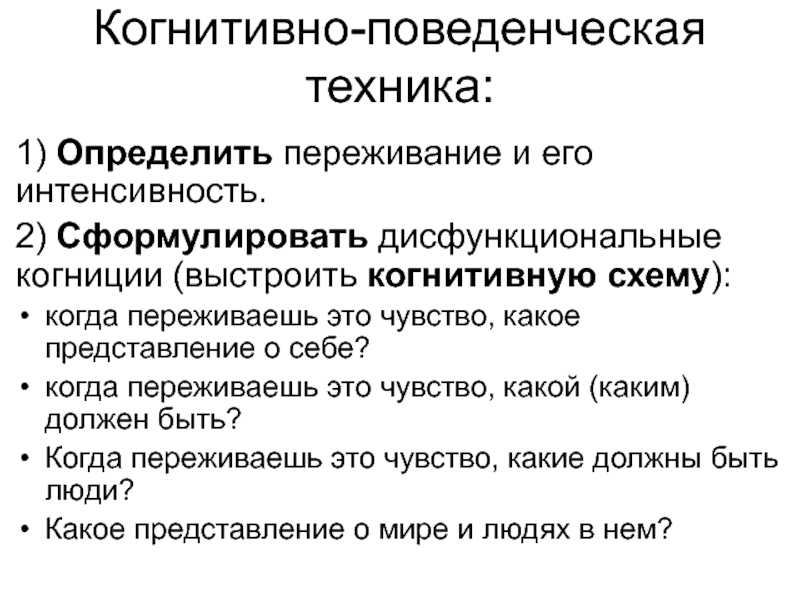

Как работает когнитивная психология, показывают следующие этапы консультирования:

- На начальном этапе пациент проходит тестирование, ведутся многочисленные беседы, в ходе которых выявляются деструктивные когниции.

- На втором этапе работы ведется сложная совместная работа психотерапевта и клиента, где важно раскрыть ошибочную суть и недостатки сложившихся убеждений. Клиенту необходимо самостоятельно убедиться и осознать, что действующий конструкт в его мыслях ведет к дискомфорту.

- На заключительном этапе, на основе выбранного верного убеждения, выстраиваются новые сценарии поведения. Клиент применяет их в своей жизни и формирует новые убеждения.

Когниции и эмоции (роль настроения) — Студопедия

Поделись

1. КОГНИЦИЙ И ЭМОЦИИ

При рассмотрении основных этапов работы с социальной информацией были обнаружены проблемы, с которыми встретился «чисто» когнитивный подход: это прежде всего проблема включения эмоций в процесс социального познания и проблема связи познания и поведения. Соотношение когнитивных и эмоциональных компонентов в познании — вообще одна из сложнейших проблем в психологии. В психологии социального познания она занимает совершенно особое место, прежде всего потому, что именно по ней развертывается наиболее острая дискуссия, предпринимаемая критиками когнитивистского подхода.

Соотношение когнитивных и эмоциональных компонентов в познании — вообще одна из сложнейших проблем в психологии. В психологии социального познания она занимает совершенно особое место, прежде всего потому, что именно по ней развертывается наиболее острая дискуссия, предпринимаемая критиками когнитивистского подхода.

Так, автор теории «социального конструкционизма» К. Герген в качестве одного из главных упреков всей традиционной парадигме социальной психологии называет ее колебания — наподобие маятника — между бихевиоризмом и когнитивизмом, что в его терминах часто обозначается как противостояние эмпиризма и рационализма. Для Гергена сущность когнитивизма не просто в чрезмерном акценте на рационализм, в игнорировании роли эмоций в познании, но более широкое пренебрежение культурным контекстом, который как раз ярче всего и может быть представлен через эмоции. Не анализируя сейчас подробно всю концепцию Гергена, следует лишь отметить, что для него проблема включения эмоций в объяснение социального поведения — один из ключевых пунктов социально-психологического анализа.

По собственному признанию исследователей в области социального познания, такая критика и справедлива, и несправедлива в одно и то же время. Не случайно всестороннее освещение проблемы стало предметом специального симпозиума, по материалам которого в 1982 г. издана фундаментальная работа «Аффект и когниции». Справедливость критики Гергеном и другими в адрес когнитивизма С. Фиске усматривает в том, что «когнитивный социальный анализ в принципе действительно не адресуется к сфере аффекта» [123, р. 56]. Причиной этого, по мнению Фиске, является, как это уже неоднократно отмечалось, ориентация психологии социального познания на общие идеи когнитивной психологии с ее преимущественным акцентом на индивидуальный

В частности, своеобразной «индульгенцией» против совершения традиционной для когнитивной психологии ошибки является постоянное подчеркивание при анализе социального познания включенности в него феномена межличностного восприятия. Поскольку познание элементов социального мира начинается именно с восприятия и познания другого человека, внеэмоциональный аспект анализа просто исключается по определению: «Включение интегративного аффекта в социальное познание есть главный фокус исследований, представленных здесь» [Ibid.]. Именно эмоциональные реакции, характерные при межличностном восприятии, возникают раньше «холодного знания». Поэтому одна из важных задач психологии социального познания — это выявление того, как связан процесс производства социальной информации с включением в него эмоционального компонента. Способствует ли такое включение эффективности получаемого знания или делает его «неточным»? Как новая информация соответствует «старому» эмоциональному опыту индивида, как с ним соотносится непосредственный эмоциональный отклик на новую ситуацию? Именно этот круг вопросов обсуждается особенно активно в последние годы.

Существуют два различных подхода к пониманию соотношения эмоций и когниций в процессе социального познания.

57].

57].Развитие этого подхода с еще более радикальными выводами содержится в большом эмпирическом исследовании Г. Левенталя, базирующемся на «перцептуально-моторной теории эмоций» и посвященном изучению связи эмоций и когниций в ситуации болезни [139, р. 121]. Левенталь предпосылает своему исследованию несколько предварительных соображений, которые могут быть сведены к следующему. Субъективный опыт индивида, традиционно изучаемый как вербально зафиксированный, может служить исходным пунктом изучения эмоций. Эмоциональные состояния могут быть интерпретированы как форма значения, поскольку они значимы для индивидуального опыта и выражают его: они «говорят» нечто о самом индивиде и «говорят» нечто о его окружении (например, о страхе, опасности, недоверии, стыде, вине). Поэтому следует сделать вывод о том, что «эмоции есть форма когниций» [Ibid., р. 122]. В более общем плане это означает, что существуютразные типы когнитивных процессов: мышление, оперирующее абстрактным или символическим уровнем, не есть единственный путь репрезентирования явлений. Эмоции обеспечивают взаимодействие между перцептивным уровнем и уровнем абстрактного мышления. Разные системы значений могут развиваться и изменяться во времени и проявлять себя в различных ситуациях. В частности, специфически эти системы взаимодействуют в условиях болезни, чему и посвящено эмпирическое исследование самого Левенталя [139, Р. 121-152], а также многочисленные исследования других авторов, где рассмотрены различные аспекты взаимодействия эмоций и когниций [см. 14, с. 107-108]. Один из наиболее существенных выводов из серии экспериментов заключается в том, что включение эмоционального компонента в какое-либо сообщение (например, страха) стимулирует гораздо более немедленное действие, чем это имело бы место просто при «чисто» когнитивной работе с информацией.

Эмоции обеспечивают взаимодействие между перцептивным уровнем и уровнем абстрактного мышления. Разные системы значений могут развиваться и изменяться во времени и проявлять себя в различных ситуациях. В частности, специфически эти системы взаимодействуют в условиях болезни, чему и посвящено эмпирическое исследование самого Левенталя [139, Р. 121-152], а также многочисленные исследования других авторов, где рассмотрены различные аспекты взаимодействия эмоций и когниций [см. 14, с. 107-108]. Один из наиболее существенных выводов из серии экспериментов заключается в том, что включение эмоционального компонента в какое-либо сообщение (например, страха) стимулирует гораздо более немедленное действие, чем это имело бы место просто при «чисто» когнитивной работе с информацией.

Другой подход предложен теми исследователями, которые достаточно подробно разрабатывали традиционные для психологии социального познания проблемы, и вопрос о включении эмоций решается ими не на глобальном уровне, а путем обсуждения конкретных проблем. Одним из представителей такого подхода является Б. Вайнер.

Одним из представителей такого подхода является Б. Вайнер.

Примером может служить работа Б. Вайнера «Эмоциональные последствия каузальной атрибуции» [161, р. 185]. Вайнер обращает внимание на те отношения, которые существуют между тремя выделенными им «измерениями» причин, приписываемых человеком в ситуациях успеха и неудачи: локуса (внутренняя — внешняя), стабильности (стабильная — нестабильная) и контролируемости (контролируемая — неконтролируемая). Если в традиционном анализе способ использования этих измерений обычно описывается в «строго» когнитивных требованиях, то в действительности, по мнению Вайнера, следует обязательно учитывать и включенность в процесс некоторых основных эмоций. Так, например: сожаление включается при объяснении причин негативных последствий действия или события при условии невозможности его контролировать. Это прослеживается с очевидностью в эмпирическом исследовании относительно болезни. Страх фигурирует при атрибуции собственных негативных результатов или в ситуациях, когда эти результаты контролируемы не самим индивидом, а другими. При успешности же собственного результата при контроле со стороны другого индивид испытывает чувство благодарности. Естественно, что степень и страха и благодарности обусловлена и многими другими причинами, но тем не менее и то и другое чувство «участвует» в выборе соответствующего «измерения».

При успешности же собственного результата при контроле со стороны другого индивид испытывает чувство благодарности. Естественно, что степень и страха и благодарности обусловлена и многими другими причинами, но тем не менее и то и другое чувство «участвует» в выборе соответствующего «измерения».

Чувства страха, сожаления и, возможно, самооценка возрастают, когда воспринимаемая причина представляется стабильной: так, сочувствие слепому от рождения проявляется более сильно, чем сочувствие человеку, временно потерявшему зрение [161, р. 190—191].

Чувство вины, конечно, дает о себе знать, когда неуспешное действие совершено при возможности личного контролирования его со стороны субъекта.

Гордость и позитивная самооценка стимулируют выбор соответствующего локуса в случае успешного действия индивида, так же как и приписывание контролируемости такому действию.

Опираясь на эти предварительные соображения, Вайнер приводит данные ряда эмпирических исследований и наблюдений и делает окончательный вывод, принципиально отличный от позиции Левенталя и других последователей первого подхода: «В итоге мое убеждение заключается в том, что когниции абсолютно типично предшествуют аффективным реакциям и определяют их» [161,Р. 203].

203].

Эту дискуссию вряд ли можно считать законченной, но несомненно, что она достаточно убедительно свидетельствует о том значительном внимании, которое уделяется проблеме соотношения эмоций и когниции в современных исследованиях. В конце концов спор о «первичности» или «вторичности» эмоций и когниции вряд ли является самым существенным вопросом в данной проблеме. Гораздо важнее обоснование того факта, что эмоциональный компонент — обязательный участник процесса социального познания и что сами эмоции истолковываются как формы знания, в не меньшей степени, чем сами когниции, обладающие значением.

Кроме принципиальных заявлений об актуальности проблемы, в последние годы обозначается и разработка некоторых специальных фрагментов ее содержания. К ним относятся: соотносительная роль и значение эмоций и оценивания в социальном познании, а также участие настроения в этом процессе.

Вопросу о роли оценивания в социальном познании посвящен ряд исследований С. Фиске. В них, в частности, выясняется место оценивания (оценки) при использовании когнитивных схем. На долю схем выпадает особенно много критических замечаний по поводу «излишнего» когнитивизма. Фиске приводит такой дополнительный материал, касающийся схем, который позволяет снять некоторые из замечаний.

Фиске. В них, в частности, выясняется место оценивания (оценки) при использовании когнитивных схем. На долю схем выпадает особенно много критических замечаний по поводу «излишнего» когнитивизма. Фиске приводит такой дополнительный материал, касающийся схем, который позволяет снять некоторые из замечаний.

Она вводит понятие «аффект, включенный схемой»[4], суть которого заключается в следующем [123]. Всякая схема характеризуется наличием аффективно-оценочного компонента, он хранится внутри нее. И как только возникает какой-либо объект, подходящий схеме, эта «дремлющая» оценка оживает и суждение, сформулированное относительно появившегося объекта, приобретает оценочный характер. Предположим, вы безумно боитесь зубного врача (в схеме «зубной врач» заложен аффективно-оценочный компонент). Встреченный вами человек вдруг по какому-то признаку напоминает зубного врача; этот простой сигнал включает дремлющую оценку и немедленно суждение, сформулированное о встреченном человеке, приобретает негативный и уничижительный характер. В данном случае «ярлык» схемы становится «аффективным ярлычком», чем-то средним от ассоциаций с нижними уровнями схемы (т.е. с какими-то ее признаками). Когнитивная схема как бы наполняется при этом оценочным содержанием.

В данном случае «ярлык» схемы становится «аффективным ярлычком», чем-то средним от ассоциаций с нижними уровнями схемы (т.е. с какими-то ее признаками). Когнитивная схема как бы наполняется при этом оценочным содержанием.

Другой актуальной проблемой, разрабатываемой при анализе связи когниций и эмоций, является проблема настроения. Она занимает одно из ведущих мест в современных публикациях по психологии социального познания. Хотя на уровне здравого смысла ее значение очевидно (понятно, что люди не роботы и в реальной жизни познают окружающий мир, всегда находясь в каком-либо настроении), освоение ее в рамках научного исследования делает лишь первые шаги вместе с оживлением интереса к вопросу о роли эмоций в социальном познании. Основная идея подробно разрабатывается А. Айзеном, предложившим принцип «конгруэнтности настроения», суть которого заключается в следующем: человек, находящийся в хорошем настроении, более эффективно воспринимает, кодирует и воспроизводит позитивную информацию, чем негативную, а находящийся в плохом настроении отдает преимущество информации негативной [см. 130, р. 161]. Содержание этого принципа может быть хорошо объяснено при помощи схемы, изображающей наличие сети ассоциативных связей, возникающих вокруг состояний хорошего и плохого настроения (рис. 15).

130, р. 161]. Содержание этого принципа может быть хорошо объяснено при помощи схемы, изображающей наличие сети ассоциативных связей, возникающих вокруг состояний хорошего и плохого настроения (рис. 15).

Рис. 15. Ассоциативно-сетевая модель воздействия настроения на память и социальные суждения

На схеме показано, как хорошее настроение как бы продуцирует «соседство» с другими приятными вещами или явлениями (здоровьем, весельем, любовью, друзьями и др.), в то время как плохое настроение вплетено в сеть неприятных обстоятельств (болезни, смерти, ненависти, страха и др.). Как следствие такого рода включений настроения в некий контекст возникает или более оптимистичное суждение, или, напротив, суждение, включающее высокую степень риска, опасности и пр. Ассоциативные связи, возникающие в памяти, как бы облегчают направление размышления в сторону «конгруэнтности настроения». Особенно наглядно действие этого принципа проявляется в случаях патологии, когда, например, депрессия сопровождается возникновением пессимистических суждений, касающихся самых различных сторон социальной реальности, что может привести к асоциальному поведению.

Но и в более широком контексте влияние настроения на восприятие мира достаточно очевидно. В ряде исследований сравнивались суждения о реальных событиях счастливых и несчастных людей и было выявлено возникновение в последнем случае довольно стойкой пассивности, апатии, зачастую враждебности и пр. [см. подробно 69, с. 140].

Более детально роль настроения была выявлена на примере анализа фундаментальной ошибки атрибуции Дж. Форгасом. Возвращаясь к первым исследованиям атрибутивного процесса Ф. Хайдером, Форгас полагает, что атрибуция, трактованная как «холодный, логический и рациональный процесс, посредством которого люди бесстрастно открывают истину о диспозициях других» [126, р. 319], представляет собой далекий от жизни идеал логического вывода. В действительности реальный человек всегда включает в атрибутивный процесс эмоции, что ярче всего и проявляется в той роли, которую в познавательном процессе играет настроение. Опираясь все на тот же принцип «конгруэнтности настроения», Форгас вводит понятие «депрессогенный когнитивный стиль». Им обладает человек, который в случае своего неуспешного действия всегда винит себя, а в случае успеха не находит оснований приписать причину себе.

Им обладает человек, который в случае своего неуспешного действия всегда винит себя, а в случае успеха не находит оснований приписать причину себе.

Объяснения, которые дает такой индивид различным событиям, позволяют сделать вывод об информационном влиянии настроения. Оно включается в сам процесс познания и имеет мотивационные последствия. Так, хорошее настроение «информирует» человека о том, что обстановка вокруг него благоприятна, и это способствует меньшему контролю за своими действиями, а значит, их большей креативности. Плохое настроение, напротив, «сигнализирует» об опасностях, что заставляет насторожиться, стать более бдительным и тем самым более скованным в суждениях.

Все это дает себя знать при анализе фундаментальной ошибки атрибуции. В экспериментах Форгаса было установлено, что счастливые люди (или просто находящиеся в хорошем настроении) склонны чаще совершать такую ошибку, т.е. приписывать причину деятелю, а не вникать в детали обстоятельств. Люди, обладающие плохим настроением, имеют склонность более тщательно анализировать внешние обстоятельства, что ведет к уменьшению величины фундаментальной ошибки атрибуции [126, р. 320; подробно см. 69,с.141].

Люди, обладающие плохим настроением, имеют склонность более тщательно анализировать внешние обстоятельства, что ведет к уменьшению величины фундаментальной ошибки атрибуции [126, р. 320; подробно см. 69,с.141].

Эти и другие многочисленные экспериментальные данные (например, о том, что настроение в меньшей степени влияет на процесс познания «простых» вещей и в большей степени при восприятии «нестандартных» ситуаций, сложных конфликтов и пр.) позволяют сделать вывод о безусловной включенности настроения в процесс социального познания, в построение образа социального мира. Оказываясь «за пределами когниций», эмоции не уступают в своем значении рациональным средствам познания. Некоторые из конкретных эмоциональных элементов познавательной ситуации исследованы особенно подробно. К ним, в частности, относятся социальные установки (аттитюды) ипсихологическая защита

Познание, мозг и поведение // Факультет психологии // Университет Нотр-Дам

Директор направления: Джессика Пейн

Преподаватели и студенты в области познания, мозга и поведения изучают широкий спектр когнитивных способностей человека и факторов которые влияют на них. Традиционные поведенческие меры человеческой деятельности сочетаются с отслеживанием движений глаз, компьютерным моделированием, виртуальной реальностью, мерами мозговой активности, фармакологическими и нейропсихологическими методами.

Традиционные поведенческие меры человеческой деятельности сочетаются с отслеживанием движений глаз, компьютерным моделированием, виртуальной реальностью, мерами мозговой активности, фармакологическими и нейропсихологическими методами.

Эти разнообразные интересы и подходы приводят к естественному сотрудничеству с преподавателями каждой из наших психологических программ, а также других факультетов, включая биологию, информатику и инженерию.

- Требования к уровню CBB

- Программный факультет

- Аспиранты

- Учебная программа

- Оценка учащихся

- Обучение исследованию

Внимание

(Брокмол, Карлсон, Кроуэлл, Гибсон, Виллано). Наше исследование внимания широко охватывает личные, экологические и ситуационные факторы, влияющие на то, на что мы обращаем внимание и что игнорируем. Конкретные темы исследования включают:

- Управляемый стимулами и целенаправленный контроль внимания

- Распределение внимания на основе объектов и пространства

- Избирательное, разделенное и перекрестное внимание

- Временные параметры внимания

- Интерфейс внимания, памяти и мышления

- Дефицит внимания при таких клинических диагнозах, как СДВГ, депрессия, РАС и дислексия

Learning

(Кроуэлл, Эберхард, Макнил). Наше исследование обучения сосредоточено на факторах, влияющих на приобретение знаний и/или навыков. Конкретные темы обучения включают:

Наше исследование обучения сосредоточено на факторах, влияющих на приобретение знаний и/или навыков. Конкретные темы обучения включают:

- Статистическое и ассоциативное обучение

- Понимание первого и второго языка

- Развитие математических понятий и числового представления

- Эффективность методов и процедур обучения в классе

Память

(Брокмол, Карлсон, Гибсон, Коэн, Макнейл, Пейн, Радвански, Роуз, Валентино). Наше исследование памяти сосредоточено на факторах, определяющих, насколько сложно усваивать и запоминать информацию. Конкретные темы изучения включают:

- Представление рабочей памяти

- Консолидация долговременной памяти

- Память для объектов, сцен, сред и событий

- Влияние сна, эмоций и стресса на память

- Автобиографическая память у типично и атипично развивающихся детей

Язык

(Карлсон, Эберхард). Наши исследования языка сосредоточены как на воспроизведении, так и на понимании речи. Конкретные интересы включают:

Конкретные интересы включают:

- Развитие грамматических навыков как у детей, так и у изучающих второй язык

- Координация очных и дистанционных разговоров

- Использование языка для описания реальных, виртуальных, воображаемых и запоминаемых сред

- Коммуникативный дефицит, который характеризует расстройства развития нервной системы, такие как расстройство аутистического спектра.

Зрительное и пространственное познание

(Брокмоул, Карлсон, Гибсон, Пейн). Наше исследование визуального и пространственного познания сосредоточено на том, как внимание и память используются для построения мысленных представлений о визуальных проявлениях, включая окружающую среду реального мира. Конкретные интересы включают:

- Факторы, влияющие на развертывание внимания с помощью визуальных дисплеев

- Сбор и сохранение информации об объектах и сценах

- Пространственный язык, системы отсчета, рассуждения и навигация

- Зрительное представление в нормальном и аномальном развитии

- Влияние эмоций на построение мысленных представлений о визуальной среде

- Имитация воспринимаемого поведения в различных контекстах действия

- Воплощенные аспекты визуальной обработки

Когнитивное развитие и старение

(Брокмоул, Карлсон, Гибсон, Коэн, Макнейл, Нарваез, Роуз, Валентино). Наши исследования аспектов развития познания охватывают период жизни от младенчества до старости. Конкретные темы исследования включают:

Наши исследования аспектов развития познания охватывают период жизни от младенчества до старости. Конкретные темы исследования включают:

- Развитие речи у младенцев и детей ясельного возраста

- Развитие числовых навыков

- Изменения памяти в результате нормального старения

- Когнитивные нарушения, связанные с клиническими расстройствами

- Влияние жестокого обращения на память и исполнительную функцию у детей

- Развитие морального мышления и морального интеллекта

Эмоции, аффекты и познание

(Кроуэлл, Нарваэс Пейн, Валентино, Виллано). Наши исследования аффективного познания варьируются от основных механизмов эмоций до аффективных расстройств. Конкретные темы обучения включают:

- Физиология эмоций и влияние гормонов стресса на функцию мозга и поведение

- Связь между эмоциями и обучением

- Обработка мимики, речи, языка и движений тела

- Разработка компьютерных систем, которые обнаруживают эмоции, реагируют на них и синтезируют их

- Жестокое обращение с детьми и когнитивное развитие

- Воспитание и развитие нравственного и социального познания

Прикладное познание

(Карлсон, Кроуэлл, Эберхард, Коэн, Роуз, Виллано). Наши исследования в области прикладных аспектов когнитивных исследований сосредоточены на клинических и инженерных применениях фундаментальных исследований. Конкретные темы, представляющие интерес, включают:

Наши исследования в области прикладных аспектов когнитивных исследований сосредоточены на клинических и инженерных применениях фундаментальных исследований. Конкретные темы, представляющие интерес, включают:

- Искусственный интеллект и интеллектуальные обучающие системы

- Системы распознавания речи

- Взаимодействие человека с компьютером

- Взаимодействие человека и робота в клинических условиях

- Интерактивные игровые и роботизированные устройства в реабилитации после инсульта и травм головного мозга

Обучение и познание – Психология

Обучение и познание

|

Перечислять можно бесконечно и, к сожалению, таких людей много, которые живут с негативными внутренними убеждениями в отношении себя.

Перечислять можно бесконечно и, к сожалению, таких людей много, которые живут с негативными внутренними убеждениями в отношении себя. В этот процесс задействованы его личные эмоции, ощущения, восприятие и логическое умозаключение.

В этот процесс задействованы его личные эмоции, ощущения, восприятие и логическое умозаключение.

Они находят сходства и смотрят на них, чтобы классифицировать вещи, поэтому земной шар для ребенка на этом этапе может быть шаром, таким же, как круглый аквариум. Это важно, потому что процесс классификации позволяет им начать структурировать свой мир. Оба эти процесса демонстрируют черты эгоцентризма, где они являются средоточием окружающего мира.

Они находят сходства и смотрят на них, чтобы классифицировать вещи, поэтому земной шар для ребенка на этом этапе может быть шаром, таким же, как круглый аквариум. Это важно, потому что процесс классификации позволяет им начать структурировать свой мир. Оба эти процесса демонстрируют черты эгоцентризма, где они являются средоточием окружающего мира. Готовность, упражнение и эффект.

Готовность, упражнение и эффект.

Его теория является математической теорией обучения.

Его теория является математической теорией обучения. 1

1 , 4:04

, 4:04 2

2