Когнитивное содержание эмоциональных расстройств.

Общие стратегии психотерапии расстройств личности.

С

точки зрения стратегии исследования

ключевых симптомов, можно сказать так:

когда у пациента с очевидными проявлениями

патологии характера мы находим такие

нарушения в эмоциях, мышлении или

поведении, которые заставляют нас

поставить под сомнение его способность

к тестированию реальности, тогда надо

перейти к исследованию этой способности

и лишь после этого вернуться к дальнейшему

углублению исследования патологических

черт характера, проявляющихся вне

диагностической ситуации. Если же мы

убеждены, что способность к тестированию

реальности сохранена, тогда стоит

углубляться в черты характера и собирать

сведения о сложностях в жизни пациента

вне актуальной ситуации. Цель такого

подхода — начать сбор сведений

относительно диффузной идентичности

и примитивных механизмов защиты со

сравнительно “нейтральных” областей,

и лишь позже связать эту информацию с

исследованием проявлений характера,

которые можно было наблюдать в ходе

интервью.

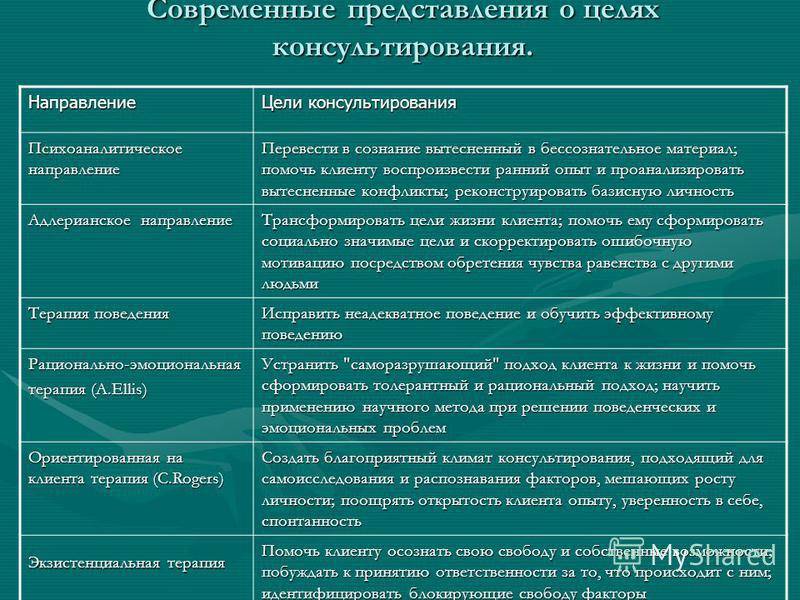

Психоанализ

Хотя

большинству пограничных пациентов

показаны модифицированные виды

психоаналитической психотерапии. Кроме

таких критериев, как потенциальная

возможность раннего отыгрывания вовне

в тяжелой форме и наличие наблюдающего

Эго, есть еще два, быть может, наиболее

важных критерия, по которым мы можем

судить о том, подходит ли для данного

пограничного пациента психоанализ.

Во-первых, это некоторая степень

интеграции Супер-Эго, так что антисоциальные

тенденции выражены слабо; во-вторых,

уровень развития объектных отношений,

позволяющий существовать хотя бы

некоторым невротическим (в отличие от

более примитивных) формам переноса.

Если антисоциальные черты выражены,

обычно существует опасность, что

сознательные искажения и ложь будут

примешиваться к терапии, что делает

чистый психоанализ крайне трудным, даже

невозможным. Когда у пациента есть

некоторая способность устанавливать

дифференцированные и глубокие

взаимоотношения с людьми, меньше риска,

что примитивные формы переноса разрушат

аналитическую ситуацию.

Психоанализ

есть наилучшая терапия для истерического,

обсессивно-компульсивного и

депрессивно-мазохистического расстройств

личности. Психоанализ может быть показан

также пациентам с инфантильным или

истероидным расстройствами личности,

которые по классификации Зетцеля

относятся к истерикам второго и третьего

типов – то есть тем пациентам, у которых

смешаны инфантильные и истерические

черты. В таких случаях могут существовать

индивидуальные показания к психоанализу,

несмотря на наличие пограничной

личностной организации. То же самое

относится и к нарциссическому расстройству

личности: в этой категории есть пациенты,

которые, несмотря на пограничную

организацию личности, не проявляют

выраженных пограничных черт (таких как

общая неспособность контролировать

импульсы и переносить тревогу, а также

отсутствие каналов сублимации) или

других черт, показывающих неблагоприятный

прогноз (пропитанное агрессией

патологическое грандиозное Я,

антисоциальные тенденции, выраженные

нарушения объектных отношений или их

бледность).

1.Взаимосвязь мышления, поведения и эмоций. Когнитивное содержание эмоциональных расстройств.

В теории Анохина (см.теории эмоций) положительные эмоции закрепляют поведение, а отрицательные вырабатывают стратегию уклонения от вредоносных факторов.

Когнитивная психотерапия — одно из направлений современного когнитивно-бихевиорального направления в психотерапии, разработанное А. Беком и опирающееся на положение об определяющей роли познавательных процессов (и в первую очередь мышления) в возникновении различного рода психологических проблем и психических отклонений (например, депрессии).

Бек и Эллис – основатели.

Эллис склонен искать универсальные для всех эмоциональных расстройств содержательные характеристики когнитивных процессов. Бек попытался отдифференцировать различные эмоциональные состояния на основе когнитивного содержания.

Выделяют пять целей когнитивной терапии:

1) уменьшение и/или полное устранение симптомов расстройства

2) снижение вероятности возникновения рецидива после завершения лечения

3) повышение эффективности фармакотерапии

4) решение психосоциальных проблем (которые могут либо быть следствием психического расстройства, либо предшествовать его появлению)

5)

устранение причин, способствующих

развитию психопатологии: изменение

дезадаптивных убеждений (схем), коррекция

когнитивных ошибок, изменение

дисфункционального поведения.

Психотерапевт помогает клиенту решить задачи:

осознать влияние мыслей на эмоции и поведение (решается прям на 1 сессии)

научиться выявлять негативные автоматические мысли и наблюдать за ними

исследовать негативные автоматические мысли и аргументы, их поддерживающие и опровергающие («за» и «против»)

заменить ошибочные когниции на более рациональные мысли

обнаружить и изменить дезадаптивные убеждения, формирующие благоприятную почву для возникновения когнитивных ошибок.

Особенности КТ:

1. Естественнонаучный фундамент: наличие собственной психологической теории нормального развития и факторов возникновения психической патологии.

2.

Высокая эффективность, подтвержденная

многочисленными исследованиями,

проведенными на разных нозологических

группах (клиническая направленность):

депрессии,тревожно-фобические

расстройства,психосоматические

заболевания,одиночество,анорексия,булимия,личностные

расстройства,шизофрения.

3. Мишене-ориентированность и технологичность: для каждой нозологической группы существует психологическая модель, описывающая специфику нарушений; соответственно выделены «мишени психотерапии», ее этапы и техники.

4. Краткосрочность и экономичность подхода (в отличие, например, от психоанализа).

5. Наличие интегрирующего потенциала, заложенного в теоретических схемах КТ (и экзистенциально-гуманистическая направленность, и объектные отношения, иповеденческий тренинги проч.).

Основные положения:

Способ структурирования индивидом ситуаций определяет его поведение и чувства. Схема: внешние события (стимулы) → когнитивная система → интерпретация (мысли) → аффект (или поведение). Если интерпретации и внешние события сильно расходятся, это ведет к психической патологии.

Аффективной патологией является сильное преувеличение нормальной эмоции, возникающее вследствие неправильной интерпретации под действием многих факторов.

Центральный фактор — «частные владения (личное пространство)» (personal domain), в центре которого лежит Эго: эмоциональные нарушения зависят от того, воспринимает человек события как обогащающие, как истощающие, как угрожающие или как посягающие на его владения. Примеры:

Индивидуальные различия зависят от прошлого травматического опыта (например, ситуация длительного пребывания в замкнутом пространстве) и биологической предрасположенности (конституциональный фактор).

Нормальная деятельность когнитивной организации тормозится под влиянием стресса. Возникают экстремистские суждения, проблемное мышление, нарушается концентрация внимания и проч.

Психопатологические синдромы (депрессия, тревожные расстройства и проч.) состоят из гиперактивных схем с уникальным содержанием, характеризующих тот или иной синдром. Примеры: депрессия — утрата.

Напряженное

взаимодействие с другими людьми

порождает замкнутый круг неадаптивных

когниций._575.gif) Страдающая депрессией жена,

неверно трактуя фрустрацию мужа («Мне

всё равно, она мне не нужна…» вместо

реальной «Я ничем не могу ей помочь»),

приписывает ей негативный смысл,

продолжает негативно думать о себе и

своих отношениях с мужем, отстраняется,

и, как следствие, ее неадаптивные

когниции ещё более усиливаются.

Страдающая депрессией жена,

неверно трактуя фрустрацию мужа («Мне

всё равно, она мне не нужна…» вместо

реальной «Я ничем не могу ей помочь»),

приписывает ей негативный смысл,

продолжает негативно думать о себе и

своих отношениях с мужем, отстраняется,

и, как следствие, ее неадаптивные

когниции ещё более усиливаются.

Основные понятия:

Схемы.

Это когнитивные образования, организующие опыт и поведение, это система убеждений, глубинные мировоззренческие установки человека по отношению к самому себе и окружающему миру, влияющие на актуальное восприятие и категоризацию. Схемы могут быть:

адаптивными/ неадаптивными

позитивными/негативными

идиосинкразическими/универсальными. Пример: депрессия — неадаптивные, негативные, идиосинкразические.

Автоматические мысли.

Рефлекторность

Свернутость и сжатость

Неподвластность сознательному контролю

Быстротечность

Персевераторность и стереотипность.

Автоматические мысли

не являются следствием размышлений

или рассуждений, субъективно они

воспринимаются обоснованными, даже

если они представляются окружающими

нелепыми или противоречат очевидным

фактам. Пример: «Если я получу оценку

„хорошо“ на экзамене, я умру, мир вокруг

меня разрушится, после этого я не смогу

ничего сделать, я окончательно стану

полным ничтожеством.

Автоматические мысли

не являются следствием размышлений

или рассуждений, субъективно они

воспринимаются обоснованными, даже

если они представляются окружающими

нелепыми или противоречат очевидным

фактам. Пример: «Если я получу оценку

„хорошо“ на экзамене, я умру, мир вокруг

меня разрушится, после этого я не смогу

ничего сделать, я окончательно стану

полным ничтожеством.

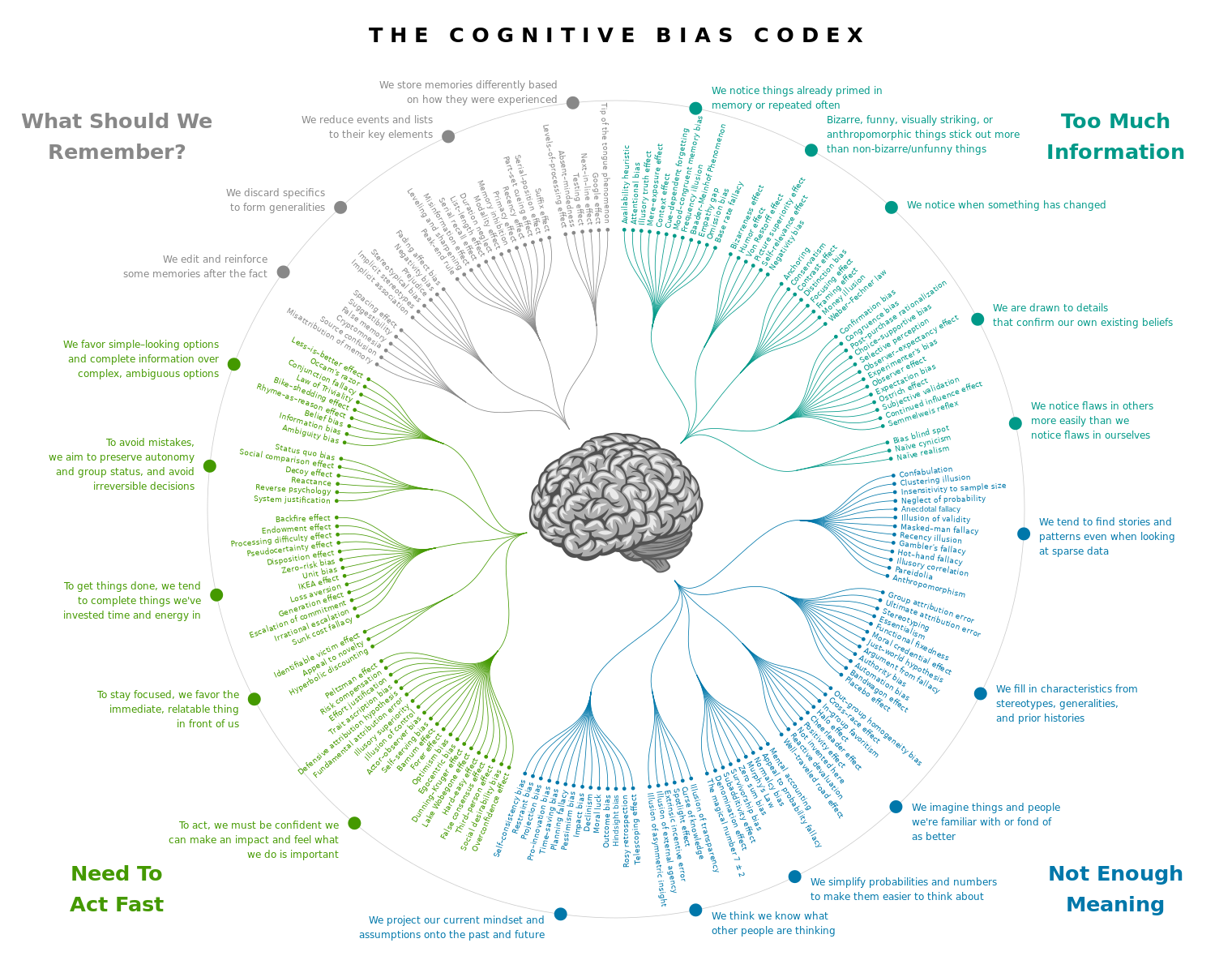

Когнитивные ошибки. Это сверхвалентные и аффективно-заряженные схемы непосредственно вызывающие когнитивные искажения. Они характерны для всех психопатологических синдромов. Виды:

Произвольные умозаключения — извлечение выводов в отсутствие подтверждающих фактов или даже при наличии фактов, противоречащих заключению.

Сверхобобщение — умозаключения, основанные на единичном эпизоде, с последующей их генерализацией.

Избирательное абстрагирование — фокусирование внимания индивида на каких-либо деталях ситуации с игнорированием всех остальных ее особенностей.

Преувеличение и преуменьшение — противоположные оценки самого себя, ситуаций и событий. Субъект преувеличивает сложность ситуации, одновременно приуменьшая свои возможности с ней справиться.

Персонализация — отношение индивида к внешним событиям как к имеющим к нему отношение, когда этого нет на самом деле.

Дихотомичное мышление («чёрно-белое» мышление или максимализм) — причисление себя или какого-либо события к одному из двух полюсов, положительному или отрицательному (в абсолютных оценках). В психодинамическом ключе данный феномен можно квалифицировать как защитный механизм расщепления, что свидетельствует «диффузности самоидентичности».

Когнитивные содержания («темы»), соответствующие тому или иному виду психопатологии.

Виды расстройств:

Депрессия — это преувеличенное и хроническое

переживание реальной или гипотетической

утраты. Когнитивная

триада депрессии:

Когнитивная

триада депрессии:

Негативные представления о себе: «Я неполноценен, я неудачник, как минимум!».

Негативная оценка окружающего мира и внешних событий: «Мир беспощаден ко мне! Почему именно на меня все это наваливается?».

Негативная оценка будущего. «А что тут говорить? У меня просто нет будущего!».

Кроме того: повышенная зависимость, паралич воли, суицидальные мысли, соматический симптомокомплекс. На базе депрессивных схем формируются соответствующие автоматические мысли и имеют место когнитивные ошибки практически всех видов.

Тревожно-фобические

расстройства — это преувеличенное и хроническое

переживание реальной или гипотетической

опасности или угрозы. Клаустрофобия — боязнь замкнутых пространств; механизм

(и при агорафобии):

страх того, что в случае опасности помощь

может не подойти вовремя.

Конкретные методы выявления автоматических мыслей:

Эмпирическая проверка («эксперименты»). Способы:

Найти аргументы «за» и «против»

Построение эксперимента для проверки суждения

Терапевт обращается к своему опыту, к художественной и академической литературе, статистике

Терапевт уличает: указывает на логические ошибки и противоречия в суждениях пациента.

Методика переоценки. Проверка вероятности действия альтернативных причин того или иного события.

Децентрация. При социофобии пациенты чувствуют себя в центре всеобщего внимания и страдают от этого. Здесь также необходима эмпирическая проверка этих автоматических мыслей.

Самовыражение. Депрессивные, тревожные и проч. пациенты

часто думают, что их недомогание

контролируется высшими уровнями сознания,

постоянно наблюдая за собой, они

понимают, что симптомы ни от чего не

зависят, а приступы имеют начало и

конец. Сознательное самонаблюдение.

Депрессивные, тревожные и проч. пациенты

часто думают, что их недомогание

контролируется высшими уровнями сознания,

постоянно наблюдая за собой, они

понимают, что симптомы ни от чего не

зависят, а приступы имеют начало и

конец. Сознательное самонаблюдение.

Декатастрофикация. При тревожных расстройствах. Терапевт: «Давайте посмотрим, что было бы, если бы…».

Целенаправленное повторение. Проигрывание желаемого поведения, многократное опробование различных позитивных инструкций на практике, что ведет к усилению самоэффективности.

Использование воображения. У тревожных пациентов преобладают не столько «автоматические мысли», сколько «навязчивые образы», то есть дезадаптирует скорее не мышление, а воображение (фантазия). Виды:

Методика прекращения: громкая команда «прекратить!» — негативный образ воображения разрушается.

Методика повторения.

Метафоры, притчи, стихи.

Модифицирующее воображение.

Конструктивное воображение (десензитизация): пациент ранжирует ожидаемое событие, что приводит к тому, что прогноз лишается своей глобальности.

Когнитивно-эмоциональный мозг: возможности и проблемы для понимания психоневрологических расстройств

- Список журналов

- Рукописи авторов HHS

- PMC6186010

В качестве библиотеки NLM предоставляет доступ к научной литературе. Включение в базу данных NLM не означает одобрения или согласия с

содержание NLM или Национальных институтов здравоохранения. Узнайте больше о нашем отказе от ответственности.

Узнайте больше о нашем отказе от ответственности.

Behav Brain Sci. Авторская рукопись; доступно в PMC 2018 13 октября. 2015 г.; 38: е86.

doi: 10.1017/S0140525X14001010

PMCID: PMC6186010

NIHMSID: NIHMS991937

PMID: 26786470 90 011

, 1 , 2 и 3

Информация об авторе Информация об авторских правах и лицензии Отказ от ответственности

Многие из наиболее распространенных нервно-психических расстройств характеризуются выраженными нарушениями познания и эмоций. Характеристика сложной нейронной схемы, лежащей в основе взаимодействия и интеграции познания и эмоций, имеет решающее значение не только для прояснения природы разума, но и для обнаружения коренных причин изнурительных психических расстройств, включая тревогу, шизофрению и хроническую боль.

До 20 го века изучение познания и эмоций было в основном философским делом. Но в последние годы мы стали свидетелями появления новых мощных инструментов для изучения мозга и новых областей междисциплинарных исследований, направленных на выявление нейробиологических механизмов, лежащих в основе познания, эмоций, и их роли в психическом здоровье и заболеваниях. В Когнитивно-эмоциональный мозг , Луис Пессоа предлагает авторитетную точку зрения на эту недавнюю работу и ее значение для нашего понимания основных строительных блоков разума. Здесь мы выделяем четыре наиболее важных следствия книги для понимания нейропсихиатрических расстройств, включая тревогу, шизофрению, злоупотребление психоактивными веществами, хроническую боль и аутизм. Эти расстройства причиняют огромные страдания миллионам пациентов и их семей, опережая глобальное бремя рака или сердечно-сосудистых заболеваний (Collins et al., 2011; Goldberg & McGee, 2011; Kessler, Petukhova, Sampson, Zaslavsky, & Wittchen, 2012; Whiteford). и др., в прессе ). Важно отметить, что эти расстройства связаны с заметными изменениями как в познании, так и в эмоциях (Millan et al.

Но в последние годы мы стали свидетелями появления новых мощных инструментов для изучения мозга и новых областей междисциплинарных исследований, направленных на выявление нейробиологических механизмов, лежащих в основе познания, эмоций, и их роли в психическом здоровье и заболеваниях. В Когнитивно-эмоциональный мозг , Луис Пессоа предлагает авторитетную точку зрения на эту недавнюю работу и ее значение для нашего понимания основных строительных блоков разума. Здесь мы выделяем четыре наиболее важных следствия книги для понимания нейропсихиатрических расстройств, включая тревогу, шизофрению, злоупотребление психоактивными веществами, хроническую боль и аутизм. Эти расстройства причиняют огромные страдания миллионам пациентов и их семей, опережая глобальное бремя рака или сердечно-сосудистых заболеваний (Collins et al., 2011; Goldberg & McGee, 2011; Kessler, Petukhova, Sampson, Zaslavsky, & Wittchen, 2012; Whiteford). и др., в прессе ). Важно отметить, что эти расстройства связаны с заметными изменениями как в познании, так и в эмоциях (Millan et al. , 2012), что указывает на необходимость более глубокого понимания когнитивно-эмоционального мозга.

, 2012), что указывает на необходимость более глубокого понимания когнитивно-эмоционального мозга.

Во-первых, Когнитивно-эмоциональный мозг напоминает нам о том, что умственные способности возникают в результате скоординированного взаимодействия крупномасштабных сетей мозга. Проще говоря, страх, вознаграждение, внимание и другие психологические процессы не могут быть привязаны к изолированным областям мозга, потому что ни одна область не является одновременно необходимой и достаточной. И наоборот, сходные симптомы могут возникать при повреждении разных областей одной и той же функциональной сети (Karnath & Smith, 2014). Боль, которая является одним из наиболее распространенных клинических расстройств (Research, 2011), прекрасно иллюстрирует этот момент. Боль — это многомерное переживание, включающее систематические изменения как в познании, так и в эмоциях: болезненные стимулы вызывают тревогу, привлекают внимание и мотивируют к действию. Нейробиологически боль связана со сложным паттерном региональной активации, часто называемым «болевой матрицей» (Iannetti, Salomons, Moayedi, Mouraux, & Davis, 2013). Стимуляция отдельных компонентов матрицы боли не всегда вызывает боль, что позволяет предположить, что боль и ее расстройства являются эмерджентными свойствами региональных взаимодействий. Это не новая или спорная идея; такие пионеры, как Месулам, Голдман-Ракик и Леду, подчеркнули важность распределенных нейронных цепей более двух десятилетий назад, и среди фундаментальных и трансляционных исследователей существует широкое согласие (Bullmore & Sporns, 2012; Goldman-Rakic, 19).88; Леду, 1995, 2012; Месулам, 1998 г.; Улхаас и Сингер, 2012 г.). Когнитивно-эмоциональный мозг — это бодрящий призыв к ускорению перехода от стратегий локализации (то есть сопоставления структур мозга с функциями; иногда это называют «неофренологией») к сетевому подходу. С точки зрения клинической неврологии это говорит о том, что для понимания нейропсихиатрических расстройств потребуется охватить виды аналитических инструментов (например, снятие отпечатков пальцев функциональной связи, подходы теории графов и машинного обучения), которые необходимы для выяснения того, как психологические конструкции и психические расстройства реализуются в мозговых цепях.

Стимуляция отдельных компонентов матрицы боли не всегда вызывает боль, что позволяет предположить, что боль и ее расстройства являются эмерджентными свойствами региональных взаимодействий. Это не новая или спорная идея; такие пионеры, как Месулам, Голдман-Ракик и Леду, подчеркнули важность распределенных нейронных цепей более двух десятилетий назад, и среди фундаментальных и трансляционных исследователей существует широкое согласие (Bullmore & Sporns, 2012; Goldman-Rakic, 19).88; Леду, 1995, 2012; Месулам, 1998 г.; Улхаас и Сингер, 2012 г.). Когнитивно-эмоциональный мозг — это бодрящий призыв к ускорению перехода от стратегий локализации (то есть сопоставления структур мозга с функциями; иногда это называют «неофренологией») к сетевому подходу. С точки зрения клинической неврологии это говорит о том, что для понимания нейропсихиатрических расстройств потребуется охватить виды аналитических инструментов (например, снятие отпечатков пальцев функциональной связи, подходы теории графов и машинного обучения), которые необходимы для выяснения того, как психологические конструкции и психические расстройства реализуются в мозговых цепях. .

.

Второй ключевой вывод Пессоа заключается в том, что идентичность функциональных сетей мозга, включая схемы, лежащие в основе клинически значимых фенотипов, не может быть выведена только из нейроанатомии. Пессоа ясно дает понять, что сети, идентифицированные с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и других нейрофизиологических методов, не обязательно повторяют картину прямых связей, обнаруженных с помощью инвазивных методов анатомического отслеживания. Действительно, имеется достаточно доказательств надежной функциональной связи между областями мозга, в которых отсутствуют прямые структурные связи (Adachi et al., 2012; Birn et al., 2014; Honey et al., 2009).; Vincent et al., 2007) и все больше доказательств того, что регуляторные сигналы могут распространяться по сложным непрямым путям (Ekstrom, Roelfsema, Arsenault, Bonmassar, & Vanduffel, 2008). С клинической точки зрения это указывает на то, что показатели функциональной связи, полученные с помощью фМРТ, особенно полезны, поскольку их можно использовать для анализа дисфункциональных сетей, которые охватывают полисинаптически связанные узлы (Birn et al. , 2014), так же как вирусные трассеры могут использоваться для определения границ. полисинаптические анатомические пути в нервной системе (Dum, Levinthal, & Strick, 2009).). В более широком смысле, Когнитивно-эмоциональный мозг подразумевает, что многие признаки и симптомы психических расстройств — ангедония, повышенная бдительность в отношении угроз, нарушения рабочей памяти, поиск наркотиков и т. д. — будут отражать сложные мозговые схемы (Seminowicz et al., 2004; Шакман и др., 2013).

, 2014), так же как вирусные трассеры могут использоваться для определения границ. полисинаптические анатомические пути в нервной системе (Dum, Levinthal, & Strick, 2009).). В более широком смысле, Когнитивно-эмоциональный мозг подразумевает, что многие признаки и симптомы психических расстройств — ангедония, повышенная бдительность в отношении угроз, нарушения рабочей памяти, поиск наркотиков и т. д. — будут отражать сложные мозговые схемы (Seminowicz et al., 2004; Шакман и др., 2013).

Третий ключевой вывод заключается в том, что эмоции и познание не отличаются друг от друга по своему характеру, а наоборот, глубоко переплетены в ткани мозга. Субъективно мы часто воспринимаем познание и эмоции как принципиально разные. Эмоции насыщены чувствами удовольствия или боли и проявляются в легко различимых изменениях в теле, тогда как познание часто оказывается лишенным существенных гедонистических, мотивационных или соматических черт. Эти очевидные различия в феноменологическом опыте и периферической физиологии побудили многих ученых рассматривать эмоции и познание как категорически разные, даже противоположные психические силы, которые предположительно отражают работу сегрегированных мозговых цепей (de Sousa, 2014; Schmitter, 2014). Подобная дихотомия пронизывает психиатрическую нозологию. Но тщательное изучение обнаруживает обратное; познание может пробудить лицо и тело; и наоборот, эмоции могут сильно изменить внимание, рабочую память и когнитивный контроль (Grupe & Nitschke, 2013; Shackman et al., 2011). Когнитивно-эмоциональный мозг представляет собой полезный обзор недавних исследований в области визуализации мозга, демонстрирующих интеграцию эмоциональных и когнитивных процессов в мозге (Shackman et al., 2011). Во многом на основе данных визуализации мозга Пессоа вместе с другими теоретиками отвергает утверждения о том, что эмоции и познание категорически различны (Barrett & Satpute, 2013; Damasio, 2005; Duncan & Barrett, 2007; Lindquist & Barrett, 2012). Выяснение вклада когнитивно-эмоционального мозга в психопатологию требует совместных усилий когнитивных, аффективных, вычислительных и клинических нейробиологов. Такого рода междисциплинарное исследование улучшит наше понимание механизмов, вызывающих «смешанные» когнитивно-эмоциональные симптомы, такие как гипербдительность или аберрантное обучение с подкреплением (Cavanagh & Shackman, 9).

Подобная дихотомия пронизывает психиатрическую нозологию. Но тщательное изучение обнаруживает обратное; познание может пробудить лицо и тело; и наоборот, эмоции могут сильно изменить внимание, рабочую память и когнитивный контроль (Grupe & Nitschke, 2013; Shackman et al., 2011). Когнитивно-эмоциональный мозг представляет собой полезный обзор недавних исследований в области визуализации мозга, демонстрирующих интеграцию эмоциональных и когнитивных процессов в мозге (Shackman et al., 2011). Во многом на основе данных визуализации мозга Пессоа вместе с другими теоретиками отвергает утверждения о том, что эмоции и познание категорически различны (Barrett & Satpute, 2013; Damasio, 2005; Duncan & Barrett, 2007; Lindquist & Barrett, 2012). Выяснение вклада когнитивно-эмоционального мозга в психопатологию требует совместных усилий когнитивных, аффективных, вычислительных и клинических нейробиологов. Такого рода междисциплинарное исследование улучшит наше понимание механизмов, вызывающих «смешанные» когнитивно-эмоциональные симптомы, такие как гипербдительность или аберрантное обучение с подкреплением (Cavanagh & Shackman, 9). 0015 в прессе ) и предоставить новые цели для вмешательства.

0015 в прессе ) и предоставить новые цели для вмешательства.

Четвертый и самый оригинальный вывод Пессоа представляет собой мощный синтез первых трех. Пессоа утверждает, что широко распространенные представления о составляющих «эмоционального мозга» и «когнитивного мозга» в корне ошибочны. Такие области, как миндалевидное тело, не являются «эмоциональными»; такие области, как дорсолатеральная префронтальная кора (длПФК), не являются «когнитивными» (Birn et al., 2014; Buhle et al., в прессе ; Fox et al., 2005). ; Шакман, Макменамин, Максвелл, Грейшар и Дэвидсон, 2009 г.). Обе области играют центральную роль в регуляции адаптивного поведения. В этом нет ничего удивительного — человеческий мозг не эволюционировал для оптимизации производительности искусственных лабораторных исследований «чистого» познания или эмоций. Пессоа также дает понять, что области мозга могут динамически играть разные роли. Точно так же, как человек может выполнять психологически различные роли в различных социальных сетях (например, руководитель, мать, сестра, дочь), области мозга готовы выполнять ряд функций (свойство, называемое функциональным «наложением») в различных нейронных «контекстах». в соответствии с уровнем их участия в конкретных функциональных сетях. Перефразируя Пирсона и его коллег (Pearson, Watson, & Platt, 2014), ключевые области мозга, такие как орбитофронтальная кора, функционально неоднородны, а отдельные нейроны динамически мультиплексируются в разные функциональные роли. Таким образом, они будут «уклоняться от единого, модульного, функционального распределения ролей» (стр. 9).54). Наш мозг отражает эволюционное давление, которое потребовало распределенных нейронных систем, способных использовать информацию об удовольствии и боли, полученную от стимулов, насыщенных гедонистическим и мотивационным значением, для адаптивного регулирования внимания, обучения, соматической мобилизации и действий на службе максимального репродуктивного приспособления. С этой точки зрения легко представить, как дисфункция ограниченных областей мозга может оказывать глубокое влияние на дистальные отделы и контуры, как демонстрирует недавняя работа нашей группы и других (Fox & Kalin, 9).

в соответствии с уровнем их участия в конкретных функциональных сетях. Перефразируя Пирсона и его коллег (Pearson, Watson, & Platt, 2014), ключевые области мозга, такие как орбитофронтальная кора, функционально неоднородны, а отдельные нейроны динамически мультиплексируются в разные функциональные роли. Таким образом, они будут «уклоняться от единого, модульного, функционального распределения ролей» (стр. 9).54). Наш мозг отражает эволюционное давление, которое потребовало распределенных нейронных систем, способных использовать информацию об удовольствии и боли, полученную от стимулов, насыщенных гедонистическим и мотивационным значением, для адаптивного регулирования внимания, обучения, соматической мобилизации и действий на службе максимального репродуктивного приспособления. С этой точки зрения легко представить, как дисфункция ограниченных областей мозга может оказывать глубокое влияние на дистальные отделы и контуры, как демонстрирует недавняя работа нашей группы и других (Fox & Kalin, 9). 0015 в прессе ; Фокс и др., 2010 г.; Граттон, Номура, Перес и Д’Эспозито, 2012 г.). Это может помочь объяснить одновременное возникновение когнитивных и эмоциональных симптомов, а также частые сопутствующие психические и неврологические расстройства. Выяснение природы когнитивно-эмоционального мозга, вероятно, принесет существенную пользу для нашего понимания расстройств, характеризующихся симптомами, сочетающими элементы когнитивных и эмоциональных процессов (например, повышенная бдительность в отношении потенциальной угрозы или чрезмерное обобщение угрозы в случае тревожного расстройства). расстройства (Grupe & Nitschke, 2013)).

0015 в прессе ; Фокс и др., 2010 г.; Граттон, Номура, Перес и Д’Эспозито, 2012 г.). Это может помочь объяснить одновременное возникновение когнитивных и эмоциональных симптомов, а также частые сопутствующие психические и неврологические расстройства. Выяснение природы когнитивно-эмоционального мозга, вероятно, принесет существенную пользу для нашего понимания расстройств, характеризующихся симптомами, сочетающими элементы когнитивных и эмоциональных процессов (например, повышенная бдительность в отношении потенциальной угрозы или чрезмерное обобщение угрозы в случае тревожного расстройства). расстройства (Grupe & Nitschke, 2013)).

Несмотря на то, что остается еще много проблем, Когнитивно-эмоциональный мозг предоставляет дорожную карту для наиболее плодотворных направлений будущих исследований. Один из наиболее важных нерешенных вопросов касается функционального значения областей, активируемых как когнитивными, так и эмоциональными вызовами. Например, Pessoa выделяет недавний метаанализ нашей группы, демонстрирующий, что возникновение отрицательного аффекта, боли или когнитивного контроля связано с активацией в перекрывающейся области MCC (Shackman et al. , 2011). Ключевой нерешенный вопрос заключается в том, выполняют ли MCC и другие области, участвующие как в когнитивных, так и в эмоциональных процессах, такие как передняя островковая доля, единую общую функцию (например, адаптивный контроль (Cavanagh & Shackman, 9).0015 в прессе ; Shackman et al., 2011), или обнаружение значимости (Iannetti et al., 2013), или несколько специфических функций.

, 2011). Ключевой нерешенный вопрос заключается в том, выполняют ли MCC и другие области, участвующие как в когнитивных, так и в эмоциональных процессах, такие как передняя островковая доля, единую общую функцию (например, адаптивный контроль (Cavanagh & Shackman, 9).0015 в прессе ; Shackman et al., 2011), или обнаружение значимости (Iannetti et al., 2013), или несколько специфических функций.

В более широком смысле, большая часть данных, изученных Пессоа, взята из литературы по визуализации человеческого мозга. Соответственно, его выводы в конечном счете смягчаются вопросами о происхождении и значении фМРТ-сигнала и мерах функциональной связи, которые лежат в основе сетецентрических подходов к пониманию когнитивно-эмоционального мозга (Akam & Kullmann, 2014; Cabral, Kringelbach, & Deco). , 2014; Логотетис, 2008). Важной задачей для будущих исследований будет объединение механистических методов на животных моделях (например, оптогенетики) с теми же стратегиями визуализации всего мозга, которые обычно применяются у людей (Birn et al. , 2014; Borsook, Becerra, & Hargreaves, 2006; Casey). и др., 2013; Нараянан, Кавана, Франк и Лаубах, 2013; Олер и др., 2012). Сочетание неинвазивных механических методов (например, транскраниальной магнитной стимуляции или транскраниальной стимуляции постоянным током) или фармакологических манипуляций с фМРТ дает еще одну возможность понять, как ограниченные возмущения могут вызывать распределенную дисфункцию (Chen et al., 2013; Guller et al., 2012; Paulus, Feinstein, Castillo, Simmons, & Stein, 2005; Reinhart & Woodman, 2014).

, 2014; Borsook, Becerra, & Hargreaves, 2006; Casey). и др., 2013; Нараянан, Кавана, Франк и Лаубах, 2013; Олер и др., 2012). Сочетание неинвазивных механических методов (например, транскраниальной магнитной стимуляции или транскраниальной стимуляции постоянным током) или фармакологических манипуляций с фМРТ дает еще одну возможность понять, как ограниченные возмущения могут вызывать распределенную дисфункцию (Chen et al., 2013; Guller et al., 2012; Paulus, Feinstein, Castillo, Simmons, & Stein, 2005; Reinhart & Woodman, 2014).

Для многих расстройств, характеризующихся когнитивными и эмоциональными нарушениями, существующие методы лечения непостоянно эффективны или связаны со значительными побочными эффектами (например, Быстрицкий, 2006). Когнитивно-эмоциональный мозг обеспечивает проницательный обзор состояния науки и полезный стимул для следующего поколения фундаментальных и клинических исследований, напоминая нам, что у нас есть замечательная возможность использовать новые инструменты для понимания функций мозга, чтобы обнаружить истоки нервно-психического заболевания.

- Адачи Ю., Осада Т., Спорнс О., Ватанабэ Т., Мацуи Т., Миямото К. и Мияшита Ю. (2012). Функциональная связь между анатомически несвязанными областями формируется коллективными эффектами сетевого уровня в коре головного мозга макаки. Кора головного мозга, 22 (7), 1586–1592. doi: 10.1093/cercor/bhr234 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Akam T, & Kullmann DM (2014). Осцилляторное мультиплексирование популяционных кодов для избирательной коммуникации в мозге млекопитающих. Обзоры природы. Неврология, 15, 111–122. doi: 10.1038/nrn3668 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Барретт Л.Ф. и Сатпут А.Б. (2013). Крупномасштабные сети мозга в аффективной и социальной неврологии: к интегративной функциональной архитектуре мозга. Текущее мнение в нейробиологии, 23 (3), 361–372. doi: 10.1016/j.conb.2012.12.012 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Birn RM, Shackman AJ, Oler JA, Williams LE, McFarlin DR, Rogers GM,… Kalin NH ( 2014).

Эволюционно законсервированная дисфункция префронтально-амигдалярной связи при тревоге в раннем возрасте. Молекулярная психиатрия, 19, 915–922. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Эволюционно законсервированная дисфункция префронтально-амигдалярной связи при тревоге в раннем возрасте. Молекулярная психиатрия, 19, 915–922. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] - Borsook D, Becerra L, & Hargreaves R (2006). Роль фМРТ в оптимизации разработки лекарств для ЦНС. Обзоры природы. Открытие наркотиков, 5 (5), 411–424. doi: 10.1038/nrd2027 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Buhle JT, Silvers JA, Wager TD, Lopez R, Onyemekwu C, Kober H,… Ochsner KN (в печати). Когнитивная переоценка эмоций: метаанализ исследований нейровизуализации человека. Кора головного мозга. doi: bht154[pii] 10.1093/cercor/bht154 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Буллмор Э. и Спорнс О (2012). Экономика сетевой организации мозга. Обзоры природы. Неврология, 13(5), 336–349. doi: 10.1038/nrn3214 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Быстрицкий А. (2006). Резистентные к терапии тревожные расстройства. Молекулярная психиатрия, 11, 805–814.

doi: 4001852 [pii] 10.1038/sj.mp.4001852 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

doi: 4001852 [pii] 10.1038/sj.mp.4001852 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] - Cabral J, Kringelbach ML, & Deco G (2014). Изучение сетевой динамики, лежащей в основе активности мозга во время отдыха. Прогресс в нейробиологии, 114C, 102–131. doi: 10.1016/j.pneurobio.2013.12.005 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Кейси Б.Дж., Крэддок Н., Катберт Б.Н., Хайман С.Е., Ли Ф.С. и Ресслер К.Дж. (2013). DSM-5 и RDoC: прогресс в психиатрических исследованиях? Обзоры природы. Неврология, 14(11), 810–814. doi: 10.1038/nrn3621 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Cavanagh JF, & Shackman AJ (в прессе). Фронтальная срединная тета отражает тревогу и когнитивный контроль: данные метаанализа Журнал физиологии, Париж [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

- Chen AC, Oathes DJ, Chang C, Bradley T, Zhou ZW, Williams LM,… Etkin A (2013). Причинные взаимодействия между лобно-теменной центральной исполнительной системой и сетями режима по умолчанию у людей.

Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки, 110(49).), 19944–19949 гг. doi: 10.1073/pnas.1311772110 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки, 110(49).), 19944–19949 гг. doi: 10.1073/pnas.1311772110 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] - Collins PY, Patel V, Joestl SS, March D, Insel TR, Daar AS,… Stein DJ (2011). Грандиозные проблемы глобального психического здоровья. Природа, 475, 27–30. doi: 475027a [pii] 10.1038/475027a [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Damasio A (2005). Ошибка Декарта: эмоции, разум и человеческий мозг. Нью-Йорк: Пингвин. [Google Scholar]

- де Соуза Р. (2014). Эмоция. In Zalta RU (ред.), Стэнфордская энциклопедия философии. [Академия Google]

- Dum RP, Levinthal DJ и Strick PL (2009). Спиноталамическая система нацелена на двигательные и сенсорные области коры головного мозга обезьян. Журнал неврологии, 29, 14223–14235. doi: 29/45/14223 [pii] 10.1523/JNEUROSCI.3398-09.2009 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Duncan S, & Barrett LF (2007).

Аффект как форма познания: нейробиологический анализ. Познание и эмоции, 21, 1184–1211. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Аффект как форма познания: нейробиологический анализ. Познание и эмоции, 21, 1184–1211. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] - Экстром Л.Б., Рулфсема П.Р., Арсено Дж.Т., Бонмассар Г. и Вандуффель В. (2008). Зависимое снизу вверх стробирование лобных сигналов в ранней зрительной коре. Наука, 321, 414–417. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

- Fox AS, & Kalin NH (в прессе). Трансляционный нейрофизиологический подход к пониманию развития социального тревожного расстройства и его патофизиологии. Американский журнал психиатрии. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

- Fox AS, Oakes TR, Shelton SE, Converse AK, Davidson RJ и Kalin NH (2005). Обращение за помощью независимо модулируется системами мозга, лежащими в основе целенаправленного поведения и восприятия угрозы. Труды Национальной академии наук США, 102, 4176–4179.. doi: 0409470102 [pii] 10.1073/pnas.0409470102 [doi] [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Fox AS, Shelton SE, Oakes TR, Converse AK, Davidson RJ, & Kalin NH ( 2010).

Поражения орбитофронтальной коры изменяют активность, связанную с тревогой, в ядре ложа терминальной полоски приматов. Журнал неврологии, 30, 7023–7027. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Поражения орбитофронтальной коры изменяют активность, связанную с тревогой, в ядре ложа терминальной полоски приматов. Журнал неврологии, 30, 7023–7027. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] - Goldberg DS, & McGee SJ (2011). Боль как глобальный приоритет общественного здравоохранения. BMC Public Health, 11, 770. doi: 10.1186/1471-2458-11-770 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Goldman-Rakic PS (1988). Топография познания: параллельные распределенные сети в ассоциативной коре приматов. Ежегодный обзор неврологии, 11, 137–156. doi: 10.1146/annurev.ne.11.030188.001033 [doi] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Gratton C, Nomura EM, Perez F, & D’Esposito M (2012). Очаговые поражения головного мозга в критических местах вызывают обширные нарушения модульной организации мозга. Журнал когнитивной неврологии, 24 (6), 1275–1285. doi: 10.1162/jocn_a_00222 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Grupe DW и Ничке Дж.

Б. (2013 г.). Неопределенность и ожидание при тревоге: интегрированная нейробиологическая и психологическая точки зрения. Обзоры природы. Неврология, 14, 488–501. doi: nrn3524 [pii] 10.1038/nrn3524 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Б. (2013 г.). Неопределенность и ожидание при тревоге: интегрированная нейробиологическая и психологическая точки зрения. Обзоры природы. Неврология, 14, 488–501. doi: nrn3524 [pii] 10.1038/nrn3524 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] - Guller Y, Ferrarelli F, Shackman AJ, Sarasso S, Peterson MJ, Langheim FJ,… Postle BR (2012) . Исследование целостности таламуса при шизофрении с использованием одновременной транскраниальной магнитной стимуляции и функциональной магнитно-резонансной томографии. Архив общей психиатрии, 69(7), 662–671. doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2012.23 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Honey CJ, Sporns O, Cammoun L, Gigandet X, Thiran JP, Meuli R, & Hagmann P (2009). Прогнозирование функциональной связности человека в состоянии покоя на основе структурной связности. Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки, 106 (6), 2035–2040 гг. doi: 10.1073/pnas.0811168106 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Iannetti GD, Salomons TV, Moayedi M, Mouraux A, & Davis KD (2013).

Помимо метафоры: противопоставление механизмов социальной и физической боли. Тенденции в когнитивных науках, 17, 371–378. [PubMed] [Академия Google]

Помимо метафоры: противопоставление механизмов социальной и физической боли. Тенденции в когнитивных науках, 17, 371–378. [PubMed] [Академия Google] - Карнат Х.О. и Смит Д.В. (2014). Следующий шаг в современном анализе поражений головного мозга: многофакторный анализ паттернов. Мозг, 137, 2405–2406. [PubMed] [Google Scholar]

- Кесслер Р.К., Петухова М., Сэмпсон Н.А., Заславский А.М. и Виттхен Х.У. (2012). Распространенность тревожных и аффективных расстройств в течение двенадцати месяцев и в течение жизни, а также патологический риск в течение жизни в Соединенных Штатах. Int J Methods Psychiatr Res, 21, 169–184. doi: 10.1002/mpr.1359 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Леду Дж. Э. (1995). Эмоции: подсказки от мозга. Ежегодный обзор психологии, 46, 209–235. doi: 10.1146/annurev.ps.46.020195.001233 [doi] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- LeDoux JE (2012). Переосмысление эмоционального мозга. Нейрон, 73(4), 653–676. doi: 10.

1016/j.neuron.2012.02.004 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

1016/j.neuron.2012.02.004 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] - Lindquist KA, & Barrett LF (2012). Функциональная архитектура человеческого мозга: понимание эмоций. Тенденции в когнитивных науках, 16, 533–540. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

- Логотетис Н.К. (2008). Что мы можем и чего не можем делать с фМРТ. Природа, 453, 869–878. doi: nature06976 [pii] 10.1038/nature06976 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Mesulam MM (1998). От ощущения к познанию. Мозг, 121 ( ч. 6 ) , 1013–1052. [PubMed] [Google Scholar]

- Millan MJ, Agid Y, Brune M, Bullmore ET, Carter CS, Clayton NS,… Young LJ (2012). Когнитивная дисфункция при психических расстройствах: характеристики, причины и поиск улучшенной терапии. Обзоры природы. Открытие наркотиков, 11 (2), 141–168. doi: 10.1038/nrd3628 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Нараянан Н.С., Кавана Дж.Ф., Фрэнк М.Дж. и Лаубах М. (2013). Общие медиально-лобные механизмы адаптивного контроля у человека и грызунов.

Nature Neuroscience, 16 (12), 1888–1895. doi: 10.1038/nn.3549 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Nature Neuroscience, 16 (12), 1888–1895. doi: 10.1038/nn.3549 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] - Олер Дж.А., Бирн Р.М., Патриат Р., Фокс А.С., Шелтон С.Е., Бурги К.А.,… Калин Н.Х. (2012). Доказательства скоординированной функциональной активности в расширенной миндалевидном теле нечеловеческих и человеческих приматов. Нейроизображение, 61, 1059–1066. дои: S1053–8119(12)00326–6 [pii] 10.1016/j.neuroimage.2012.03.045 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Paulus MP, Feinstein JS, Castillo G, Simmons AN, & Stein MB (2005). Дозозависимое снижение активации билатеральной миндалины и островка лоразепамом во время обработки эмоций. Архив общей психиатрии, 62 (3), 282–288. doi: 62/3/282 [pii] 10.1001/archpsyc.62.3.282 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Pearson JM, Watson KK, & Platt ML (2014). Принятие решения: нейроэтологический поворот. Нейрон, 82(5), 950–965. doi: 10.1016/j.neuron.2014.04.037 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Reinhart RM, & Woodman GF (2014).

Каузальный контроль медиально-лобной коры управляет электрофизиологическими и поведенческими показателями мониторинга производительности и обучения. Журнал неврологии, 34 (12), 4214–4227. doi: 10.1523/JNEUROSCI.5421-13.2014 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Каузальный контроль медиально-лобной коры управляет электрофизиологическими и поведенческими показателями мониторинга производительности и обучения. Журнал неврологии, 34 (12), 4214–4227. doi: 10.1523/JNEUROSCI.5421-13.2014 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] - Research I о. M. U. C. о. А. П. (2011). Облегчение боли в Америке: план преобразования профилактики, ухода, образования и исследований. [Академия Google]

- Шмиттер А.М. (2014). Теории эмоций 17-18 веков. В Zalta EN (Ed.), Стэнфордской энциклопедии философии. [Google Scholar]

- Seminowicz DA, Mayberg HS, McIntosh AR, Goldapple K, Kennedy S, Segal Z, & Rafi-Tari S (2004). Лимбико-лобная схема при большой депрессии: метаанализ моделирования пути. Нейроизображение, 22, 409–418. doi: 10.1016/j.neuroimage.2004.01.015S1053811904000497 [pii] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Shackman AJ, Fox AS, Oler JA, Shelton SE, Davidson RJ, & Kalin NH (2013). Нервные механизмы, лежащие в основе неоднородности проявлений тревожного темперамента.

Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки, 110, 6145–6150. doi: 1214364110 [pii] 10.1073/pnas.1214364110 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки, 110, 6145–6150. doi: 1214364110 [pii] 10.1073/pnas.1214364110 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] - Шакман А.Дж., Макменамин Б.В., Максвелл Дж.С., Грейшар Л.Л. и Дэвидсон Р.Дж. (2009). Активность правой дорсолатеральной префронтальной коры и поведенческое торможение. Психологическая наука, 20, 1500–1506. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

- Shackman AJ, Salomons TV, Slagter HA, Fox AS, Winter JJ и Davidson RJ (2011). Интеграция негативного аффекта, боли и когнитивного контроля в поясной коре. Обзоры природы. Неврология, 12, 154–167. doi: nrn2994 [pii] 10.1038 / nrn2994 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Uhlhaas PJ, & Singer W (2012). Нейронная динамика и нервно-психические расстройства: к трансляционной парадигме для дисфункциональных крупномасштабных сетей. Нейрон, 75(6), 963–980. doi: 10.1016/j.neuron.2012.09.004 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Vincent JL, Patel GH, Fox MD, Snyder AZ, Baker JT, Van Essen DC,… Raichle ME (2007).

Внутренняя функциональная архитектура анестезированного мозга обезьяны. Природа, 447, 83–86. doi: nature05758 [pii] 10.1038/nature05758 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Внутренняя функциональная архитектура анестезированного мозга обезьяны. Природа, 447, 83–86. doi: nature05758 [pii] 10.1038/nature05758 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] - Уайтфорд Х.А., Дегенхардт Л., Рем Дж., Бакстер А.Дж., Феррари А.Дж., Эрскин Х.Е.,… Вос Т. (в печати). Глобальное бремя болезней, связанных с психическими расстройствами и расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ: результаты исследования глобального бремени болезней 2010. Ланцет. doi: 10.1016/S0140-6736(13)61611-6 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Когнитивные теории эмоционального расстройства – краткое изложение главы 4 книги «Познание и эмоции: от порядка к расстройству»

Познание и эмоции: от порядка к расстройству Пауэр М. и Далглиш Т. (2015). представляют собой ряд влиятельных когнитивных подходов к движению, исходными точками которых являются эмоциональные расстройства. Когнитивные подходы к эмоциональным расстройствам, как правило, сосредоточены на конкретном расстройстве. эмоции по сравнению с более всеобъемлющими теориями. Выученная беспомощность Роль воспринимаемой непредвиденности играет важную роль в теории выученной беспомощности. Первоначальная теория была сосредоточена на ключевых чертах пассивности и беспомощности перед лицом будущих событий, характерных для депрессии. Переформулированная выученная беспомощность Абрамсон добавила теорию атрибуции Вайнера. к первоначальному подходу к выученной беспомощности. Хотя беспомощность по-прежнему считалась результатом восприятия неконтролируемости, теперь считалось, что последующие эффекты зависят как от типа, так и от важности переживаемого события, а также от объяснения, которое человек представил для своего состояния. причина события. Измерения объяснительного стиля сосредоточены на трех атрибутивных измерениях Вайнера: внутреннее-внешнее или местонахождение.0011

эмоции по сравнению с более всеобъемлющими теориями. Выученная беспомощность Роль воспринимаемой непредвиденности играет важную роль в теории выученной беспомощности. Первоначальная теория была сосредоточена на ключевых чертах пассивности и беспомощности перед лицом будущих событий, характерных для депрессии. Переформулированная выученная беспомощность Абрамсон добавила теорию атрибуции Вайнера. к первоначальному подходу к выученной беспомощности. Хотя беспомощность по-прежнему считалась результатом восприятия неконтролируемости, теперь считалось, что последующие эффекты зависят как от типа, так и от важности переживаемого события, а также от объяснения, которое человек представил для своего состояния. причина события. Измерения объяснительного стиля сосредоточены на трех атрибутивных измерениях Вайнера: внутреннее-внешнее или местонахождение.0011

Параметры доступа

Полный контент виден только для Вошедших в World Supporters.

- Пожалуйста, войдите или создайте свой бесплатный журнал WorldSupporter (аккаунт)

Дополнительные преимущества присоединения к WorldSupporter

- Вы можете использовать навигацию и следить за своими любимыми сторонниками

- Вы можете создавать свой собственный контент и добавлять материалы 90 003 Ты можете сохранять любимые материалы и создавать собственные пакеты

- Дополнительные преимущества см.

в меню

в меню

Для полного доступа ко всем страницам World Supporter требуется членство в JoHo.

Поддержите JoHo и поддержите себя, став участником JoHo

902 24

Учиться и учиться

Нидерланды

Universiteit Amsterdam: UVA

Psychology & Behavioral Sciences

Это пакет информации о тревоге и расстройствах настроения.

Пакет основан на курсе «Тревожные и аффективные расстройства», преподаваемом на третьем курсе психологии Амстердамского университета.

Является ли депрессия адаптацией? — краткое изложение статьи Нессе Корреляции генотипа и окружающей среды: последствия для определения взаимосвязи между воздействием окружающей среды и психическими заболеваниями — краткое изложение статьи Джаффи и Прайса Субъективное переживание эмоций: пугающий взгляд — краткое изложение статьи Леду и Хофманна (2018) Социальное тревожное расстройство: критический обзор нейрокогнитивных исследований — краткое изложение статьи Кремерса и Рулофса «Гормоны и психические расстройства» — краткое изложение части книги «Почему у зебр не бывает язвы: известное руководство по стрессу и заболеваниям, связанным со стрессом». , и преодоление — теперь переработано и обновлено Сапольски Реактивность кортизола при психических расстройствах: систематический обзор и метаанализ — краткое изложение статьи Цорна. и др. (2017) Когнитивные теории эмоций — краткое изложение главы 3 книги «Познание и эмоции: от порядка к расстройству» Когнитивные теории эмоционального расстройства — краткое изложение главы 4 книги «Познание и эмоции: от порядка к расстройству» Когнитивный подход к панике — краткое изложение статья Кларка (1986) Модификация предубеждений обработки информации при эмоциональных расстройствах: клинически значимые разработки в экспериментальной психопатологии — краткое изложение статьи Баэрта, Костера и де Рэдта (2011) Внимание — краткое изложение (часть) главы 2 книги «Когнитивные поведенческие процессы при психологических расстройствах»: Трансдиагностический подход к исследованию и лечению Мысль — краткое изложение (часть) главы 5 книги Когнитивные поведенческие процессы при психологических расстройствах: трансдиагностический подход к исследованию и лечению Тревожные расстройства у детей и подростков: природа, развитие, лечение и профилактика — краткое изложение главы F1 электронного учебника психического здоровья детей и подростков.

Является ли депрессия адаптацией? — краткое изложение статьи Нессе Корреляции генотипа и окружающей среды: последствия для определения взаимосвязи между воздействием окружающей среды и психическими заболеваниями — краткое изложение статьи Джаффи и Прайса Субъективное переживание эмоций: пугающий взгляд — краткое изложение статьи Леду и Хофманна (2018) Социальное тревожное расстройство: критический обзор нейрокогнитивных исследований — краткое изложение статьи Кремерса и Рулофса «Гормоны и психические расстройства» — краткое изложение части книги «Почему у зебр не бывает язвы: известное руководство по стрессу и заболеваниям, связанным со стрессом». , и преодоление — теперь переработано и обновлено Сапольски Реактивность кортизола при психических расстройствах: систематический обзор и метаанализ — краткое изложение статьи Цорна. и др. (2017) Когнитивные теории эмоций — краткое изложение главы 3 книги «Познание и эмоции: от порядка к расстройству» Когнитивные теории эмоционального расстройства — краткое изложение главы 4 книги «Познание и эмоции: от порядка к расстройству» Когнитивный подход к панике — краткое изложение статья Кларка (1986) Модификация предубеждений обработки информации при эмоциональных расстройствах: клинически значимые разработки в экспериментальной психопатологии — краткое изложение статьи Баэрта, Костера и де Рэдта (2011) Внимание — краткое изложение (часть) главы 2 книги «Когнитивные поведенческие процессы при психологических расстройствах»: Трансдиагностический подход к исследованию и лечению Мысль — краткое изложение (часть) главы 5 книги Когнитивные поведенческие процессы при психологических расстройствах: трансдиагностический подход к исследованию и лечению Тревожные расстройства у детей и подростков: природа, развитие, лечение и профилактика — краткое изложение главы F1 электронного учебника психического здоровья детей и подростков.

Автоматические мысли

не являются следствием размышлений

или рассуждений, субъективно они

воспринимаются обоснованными, даже

если они представляются окружающими

нелепыми или противоречат очевидным

фактам. Пример: «Если я получу оценку

„хорошо“ на экзамене, я умру, мир вокруг

меня разрушится, после этого я не смогу

ничего сделать, я окончательно стану

полным ничтожеством.

Автоматические мысли

не являются следствием размышлений

или рассуждений, субъективно они

воспринимаются обоснованными, даже

если они представляются окружающими

нелепыми или противоречат очевидным

фактам. Пример: «Если я получу оценку

„хорошо“ на экзамене, я умру, мир вокруг

меня разрушится, после этого я не смогу

ничего сделать, я окончательно стану

полным ничтожеством.

Эволюционно законсервированная дисфункция префронтально-амигдалярной связи при тревоге в раннем возрасте. Молекулярная психиатрия, 19, 915–922. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Эволюционно законсервированная дисфункция префронтально-амигдалярной связи при тревоге в раннем возрасте. Молекулярная психиатрия, 19, 915–922. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] doi: 4001852 [pii] 10.1038/sj.mp.4001852 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

doi: 4001852 [pii] 10.1038/sj.mp.4001852 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки, 110(49).), 19944–19949 гг. doi: 10.1073/pnas.1311772110 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки, 110(49).), 19944–19949 гг. doi: 10.1073/pnas.1311772110 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] Аффект как форма познания: нейробиологический анализ. Познание и эмоции, 21, 1184–1211. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Аффект как форма познания: нейробиологический анализ. Познание и эмоции, 21, 1184–1211. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] Поражения орбитофронтальной коры изменяют активность, связанную с тревогой, в ядре ложа терминальной полоски приматов. Журнал неврологии, 30, 7023–7027. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Поражения орбитофронтальной коры изменяют активность, связанную с тревогой, в ядре ложа терминальной полоски приматов. Журнал неврологии, 30, 7023–7027. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] Б. (2013 г.). Неопределенность и ожидание при тревоге: интегрированная нейробиологическая и психологическая точки зрения. Обзоры природы. Неврология, 14, 488–501. doi: nrn3524 [pii] 10.1038/nrn3524 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Б. (2013 г.). Неопределенность и ожидание при тревоге: интегрированная нейробиологическая и психологическая точки зрения. Обзоры природы. Неврология, 14, 488–501. doi: nrn3524 [pii] 10.1038/nrn3524 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] Помимо метафоры: противопоставление механизмов социальной и физической боли. Тенденции в когнитивных науках, 17, 371–378. [PubMed] [Академия Google]

Помимо метафоры: противопоставление механизмов социальной и физической боли. Тенденции в когнитивных науках, 17, 371–378. [PubMed] [Академия Google] 1016/j.neuron.2012.02.004 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

1016/j.neuron.2012.02.004 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] Nature Neuroscience, 16 (12), 1888–1895. doi: 10.1038/nn.3549 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Nature Neuroscience, 16 (12), 1888–1895. doi: 10.1038/nn.3549 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] Каузальный контроль медиально-лобной коры управляет электрофизиологическими и поведенческими показателями мониторинга производительности и обучения. Журнал неврологии, 34 (12), 4214–4227. doi: 10.1523/JNEUROSCI.5421-13.2014 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Каузальный контроль медиально-лобной коры управляет электрофизиологическими и поведенческими показателями мониторинга производительности и обучения. Журнал неврологии, 34 (12), 4214–4227. doi: 10.1523/JNEUROSCI.5421-13.2014 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки, 110, 6145–6150. doi: 1214364110 [pii] 10.1073/pnas.1214364110 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки, 110, 6145–6150. doi: 1214364110 [pii] 10.1073/pnas.1214364110 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] в меню

в меню