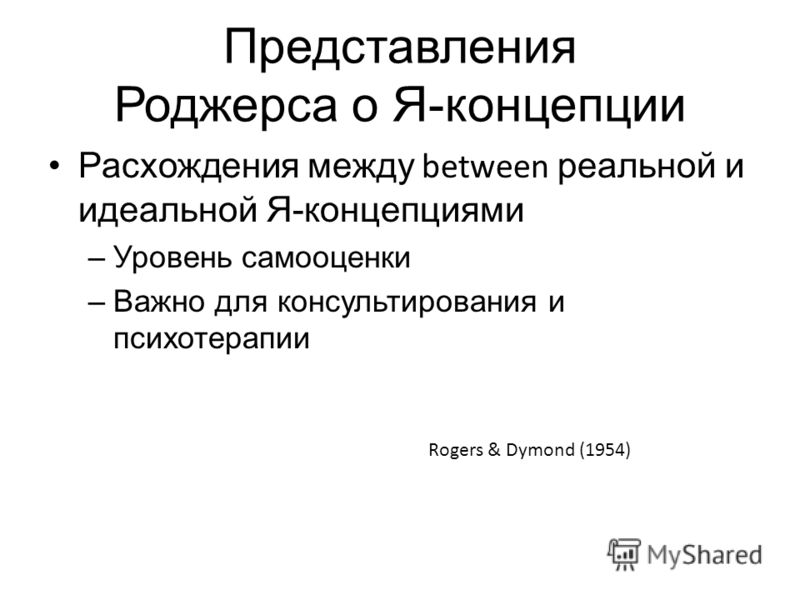

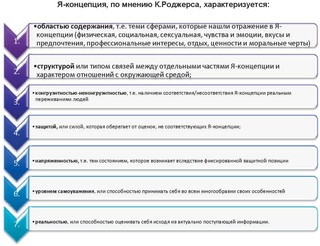

⇐ Предыдущая567891011121314Следующая ⇒ Карл Роджерс считал, что Я-концепция – система представлений индивида о себе самом, осознаваемая часть личности, образ собственного Я. Эти представления о себе самом в большей или меньшей степени осознанны и обладают относительной устойчивостью [68]. Несмотря на устойчивость, Я-концепция – не статическое, а динамическое образование. На формирование Я-концепции влияет целый комплекс факторов, из которых особенно важны контакты со «значимыми другими», в сущности определяющие представления о самом себе. Я-концепция осуществляет главное влияние на поведение. Мы творчески выстраиваем нашу Я-концепцию на основе повседневного опыта. Затем мы постепенно пересматриваем ее по мере дальнейшего накопления опыта. Будучи сформировавшейся и стабилизировавшейся, Я-концепция оказывает влияние на наш субъективный внутренний мир, управляя нашим вниманием, памятью, мышлением [24, с. Предметом самовосприятия и самооценки индивида могут, в частности, стать его тело, его способности, его социальные отношения и множество других личностных проявлений. На основе Я-концепции индивид строит взаимодействие с другими людьми и с самим собой. Поэтому формирование адекватной Я-концепции, как и самосознания в целом, является важным условием воспитания сознательного члена общества [55]. Понятие «Я-концепция» родилось в 1950-е годы в русле феноменологической, гуманистической психологии, представители которой (А. Маслоу, К. Роджерс), в отличие от фрейдистов и бихевиористов, стремились к рассмотрению целостного человеческого Я как фундаментального фактора поведения и развития личности [68]. Часто термин используют в качестве синонима к «самосознанию», но в отличие от последнего «Я-концепция» менее нейтральна, включая в себя оценочный аспект самосознания. Я-концепция, в сущности, определяет не просто то, что собой представляет индивид, но и то, что он о себе думает, как смотрит на свое деятельное начало и возможности развития в будущем [68]. Выделяют когнитивную, оценочную и поведенческую составляющие Я-концепции [55]. Когнитивная. Обычно человек считает, что обладает определёнными характеристиками. Эти характеристики нельзя вывести или свести к одному текущему моменту его жизни – если человек считает что он «сильный», это не значит, что он в данный момент поднимает тяжесть. Более того, на самом деле этот человек объективно может и не быть сильным. А может и быть. Набор убеждений о самом себе и есть когнитивная составляющая Я- концепции.Эти убеждения могут иметь разную значимость для индивида. Он может считать, например, что он в первую очередь смелый, а сильный только в десятую очередь. Эта иерархия не постоянна и может меняться в зависимости от контекста или с течением времени. Сочетание и значимость характеристик на тот или иной момент в значительной степени обуславливают установки индивида, его ожидания относительно себя. Наряду с прочим, когнитивная компонента Я-концепции представлена в сознании индивида в виде социальных ролей и статусов [37]. Оценочная. Индивид не только полагает, что обладает определёнными характеристиками, но и определённым образом оценивает их, относится к ним. Ему может нравиться или не нравиться что он, к примеру, сильный. Важную роль в формировании этой оценки играют: ü Соотнесение представлений о себе с «Идеальным Я». ü Соотнесение представлений о себе с социальными ожиданиями. ü Оценка эффективности своей деятельности с позиции своей идентичности [40]. Поведенческая. Кем бы мы себя не считали или не хотели считать, мы не можем игнорировать то, как мы на самом деле себя ведём, что нам на самом деле удаётся. Эта «объективная» часть и есть поведенческая составляющая Я-концепции [55]. Развитие Я-концепции [59, с.541]. Младенцы поначалу не разграничивают себя и окружающий мир. По мере роста начинает развиваться телесное Я, с осознанием которого приходит понимание неидентичности внутреннего и внешнего миров. Позже маленькие дети начинают сравнивать себя со своими родителями, сверстниками и родственниками, находя те или иные различия. В отрочестве и юности самооценка принимает более отвлеченный характер, и у подростков появляется заметная озабоченность тем, как их воспринимают окружающие. Найти себя, собрать из мозаики знаний о себе собственную идентичность становится для юношей и девушек первостепенной задачей. Именно в этот период их интеллект достигает такого уровня развития, который позволяет им задумываться над тем, что представляет собой окружающий мир и каким ему следует быть. Можно сказать, что заложено в Я-концепции, то подросток и пытается развить. Например, у физически больного ребёнка в Я-концепции заложено –здоров. Такой ребёнок будет пытаться физически себя подтянуть. Если уровень притязаний высокий, а собственные возможности осознаются недостаточными, может возникнуть невротизация (обидчивость, упрямство). На протяжении всего взрослого периода жизни Я-концепция человека одновременно стремится сохранить преемственность и претерпевает изменения. ⇐ Предыдущая567891011121314Следующая ⇒

|

Введение в психологию личности

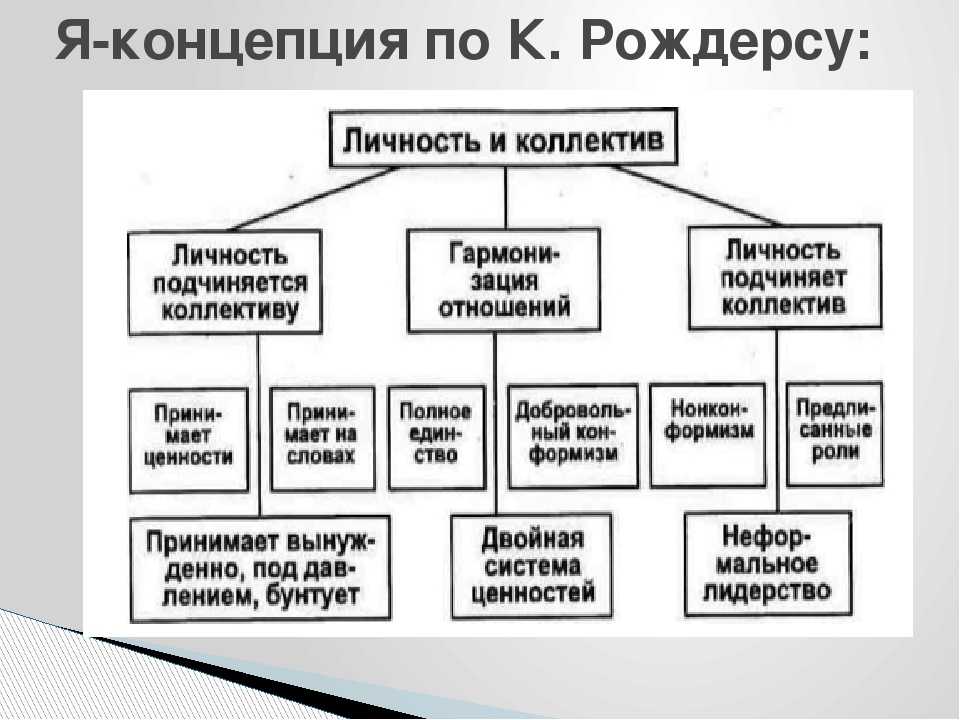

Основное содержание: Феноменологическая теория личности Карла Роджерса. Биографический очерк К. Роджерса. Точки зрения Роджерса на природу человека. Руководящий мотив в жизни: тенденция актуализации. Феноменологическая позиция Роджерса. Понятие Я-концепция. Я-концепции личности по К. Роджерсу. Развитие Я-концепции. Полноценно функционирующий человек. Терапия, центрированная на личность.

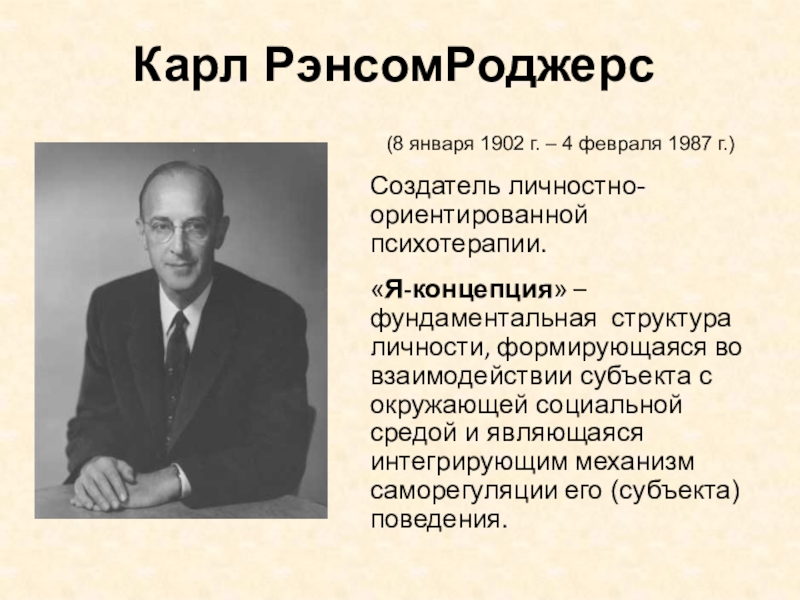

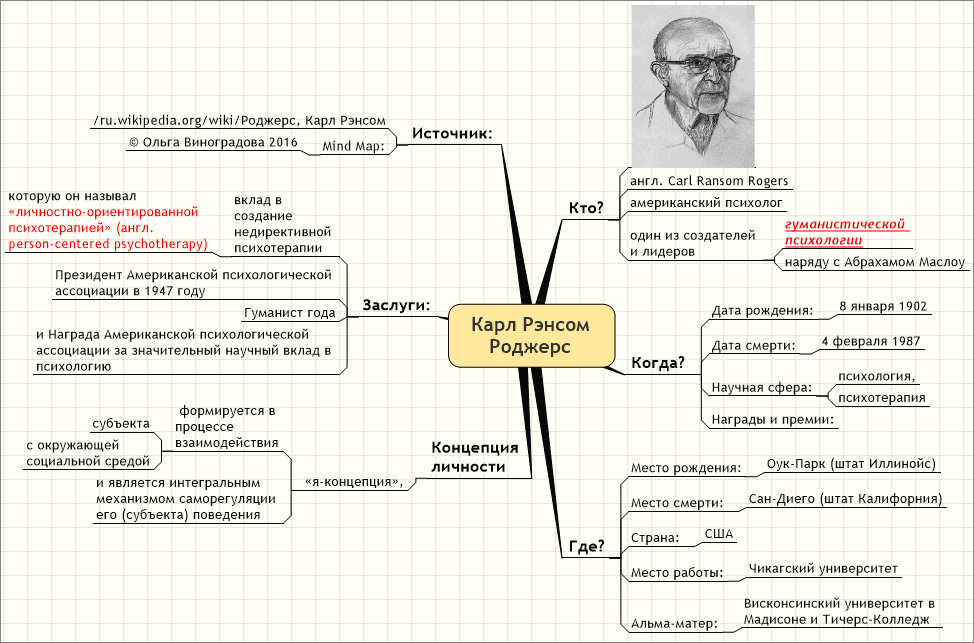

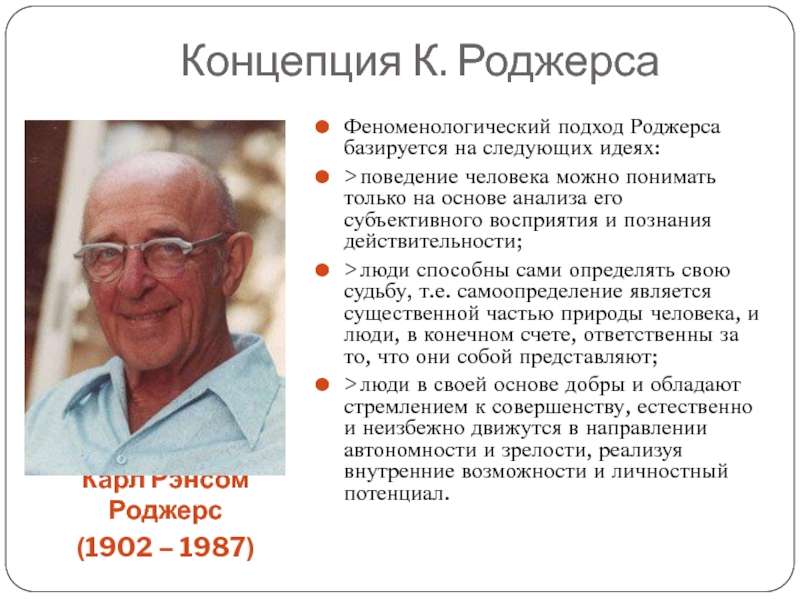

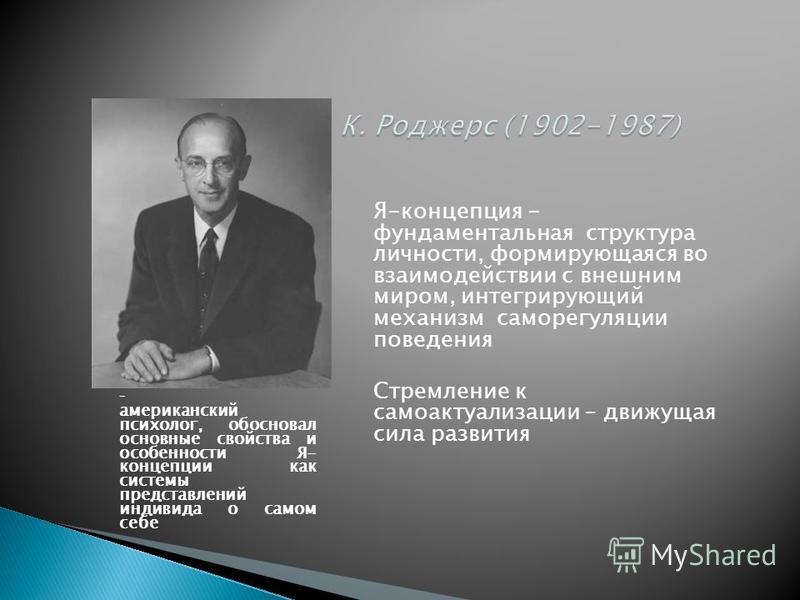

РОДЖЕРС, КАРЛ (Rogers, Carl) (1902–1987), американский психолог и педагог. Родился в Оук-Парке (шт. Иллинойс) 8 января 1902. Учился в Висконсинском университете, готовился к карьере священника в Объединенной теологической семинарии в Нью-Йорке. В семинарии заинтересовался психологией и поступил в педагогический колледж Колумбийского университета. В 1928 получил магистерскую степень по психологии, а в 1931 – степень доктора.

Родился в Оук-Парке (шт. Иллинойс) 8 января 1902. Учился в Висконсинском университете, готовился к карьере священника в Объединенной теологической семинарии в Нью-Йорке. В семинарии заинтересовался психологией и поступил в педагогический колледж Колумбийского университета. В 1928 получил магистерскую степень по психологии, а в 1931 – степень доктора.

Первоначально Роджерса интересовали проблемы детской психологии, что нашло отражение в его книге Клиническая работа с проблемными детьми (The Clinical Treatment of the Problem Child, 1939). Позднее интересы ученого переместились на психотерапию и разработку подхода, известного как «недирективное консультирование» и описанного в вызвавшей полемику работе Консультирование и психотерапия (Counseling and Psychotherapy, 1942). Роджерс утверждал, что «клиент» (он использовал это слово вместо слова «пациент») знает лучше, чем кто-либо, в чем заключается его проблема, и вместе с консультантом может сам найти ее решение. Консультант не направляет, не дает советов, не интерпретирует, не хвалит, не высказывает неодобрения, не выдвигает предложений.

Феноменологическое направление теории личности проповедует идею о том, что именно субъективная способность постигать действительность играет ключевую роль в определении внешнего поведения человека. Другими словами, каждый из нас реагирует на события в соответствии с тем, как мы субъективно воспринимаем их. Представители этого направления отрицают идею о том, что мир существует сам по себе как неизменная действительность для всех. Они утверждают, что объективная действительность есть реальность, сознательно воспринимаемая и интерпретируемая человеком в данный момент времени.

Другой важный тезис — идея о том, что люди способны определять свою судьбу. Они свободы в решении, какой должна быть их жизнь. Самоопределение является существенной частью человека. Оно приводит к заключению, что люди ответственны за то, что они собой представляют.

Самоопределение является существенной частью человека. Оно приводит к заключению, что люди ответственны за то, что они собой представляют.

Последний тезис заключается в том, что люди по своей природе добры и обладают стремлением к совершенству: реализации внутренних возможностей и личностного потенциала. Этот тезис четко отражает позитивный и оптимистический взгляд феноменологического подхода на человечество.

Концепции и положения, характеризующие феноменологический подход к личности, наиболее ярко выражены в работах Карла Роджерса.

Феноменологическая позиция Роджерса.

Феноменологическое направление считает реальным для индивида то, что существует в пределах субъективного мира человека, включающего все, осознаваемое в любой данный момент времени. Из этого следует, что каждый из нас реагирует на события в соответствии с тем, как мы субъективно воспринимаем их. Например, человек, изнывающий от жажды в пустыне, бросится к луже воды, являющейся миражом, так, если бы это была настоящая вода.

Феноменологическая психология утверждает, что действительная реальность – это реальность, которую наблюдает и интерпретирует реагирующий организм. Следовательно, каждый человек интерпретирует реальность в соответствии со своим субъективным восприятием, и его внутренний мир доступен только ему самому. Роджерс избегал делать какие-либо заявления о природе «объективной» реальности. Его интересовала только психологическая реальность.

Большое значение для этого направления имеет то, что понимание поведения человека зависит от изучения его субъективного восприятия реальности. Только субъективный опыт является ключом к пониманию поведения.

Роджерс выступал против утверждения Скиннера о том, что поведение можно объяснить реакцией человека на объективную стимульную ситуацию. По его мнению, скорее следует говорить об интерпретации ситуации и ее персональном значении, которое регулирует поведение. Роджерс отвергал и теорию Фрейда о том, что прошлый опыт является первичным фактором, лежащим в основе личности. Роджерс подчеркивал, что необходимо понять, каким человек воспринимает действительность сейчас. Разумеется, Роджерс признавал, что прошлый опыт влияет на восприятие настоящих событий. Однако он настаивал на том, что на поведение данного момента всегда влияет актуальное восприятие и интерпретация. Более того, Роджерс полагал, что на поведение существенно влияет то, как люди прогнозируют свое будущее.

Роджерс подчеркивал, что необходимо понять, каким человек воспринимает действительность сейчас. Разумеется, Роджерс признавал, что прошлый опыт влияет на восприятие настоящих событий. Однако он настаивал на том, что на поведение данного момента всегда влияет актуальное восприятие и интерпретация. Более того, Роджерс полагал, что на поведение существенно влияет то, как люди прогнозируют свое будущее.

И наконец, Роджерс подчеркивал, что поведение можно понять только если обращаться к целостному человеку. Другими словами он поддерживал холистическую точку зрения на личность – представление о том, что человек ведет себя как интегрированный организм, и его единство нельзя свести к составляющим частям его личности.

Взгляд Роджерса на природу человека.

На основании своего клинического опыта Роджерс пришел к заключению, что сущность человека ориентирована на движение вперед к определенным целям. Он был убежден в том, что человек, если дать ему возможность раскрыть врожденный потенциал, будет развиваться оптимально и эффективно.

Он отвергал идею христианства о том, что люди по своей природе злы и грешны. Роджерс допускал, что у людей иногда бывают злые и разрушительные чувства, аномальные импульсы и моменты, когда они ведут себя не в соответствии с их истинной внутренней природой. Когда же людям ничего не мешает проявлять свою внутреннюю природу, они предстают как позитивные и разумные создания, которые искренне хотят жить в гармонии с собой и другими.

Роджерс утверждал, что все человечество обладает естественной тенденцией двигаться в направлении независимости, социальной ответственности, креативности и зрелости.

Тенденция актуализации — руководящий мотив в жизни.

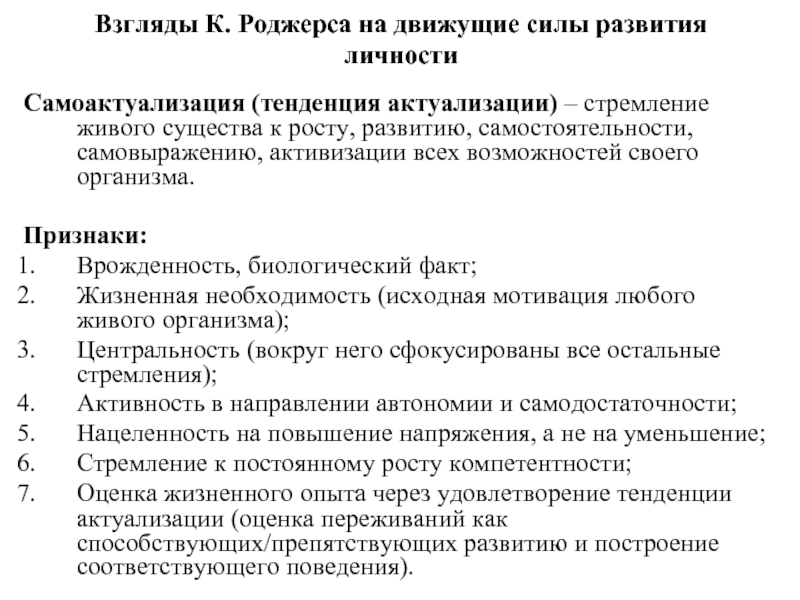

Роджерс считал, что важнейший мотив жизни человека — актуализация, то есть стремление к максимальному выявлению лучших качеств своей личности, заложенных от природы, и к реализации способностей с целью сохранить жизнь и сделать человека более сильным.

Стремление к актуализации врожденно. Например, организм стремится сохранить себя, требуя еду и питье. Физически развиваясь, он усиливает себя, становится более независимым. Актуализация в отличии от стремления к равновесию часто связано не с уменьшением напряжения, а с его увеличением. Человек самоактуализируется в борьбе и преодолении препятствий, часто сам стремясь к этой борьбе. Движение к саморазвитию часто сопровождается страданиями, но побудительный мотив настоль непреодолим, что человек настойчиво продолжает свои попытки, несмотря на боль и неудачи, которые он испытывает.

Физически развиваясь, он усиливает себя, становится более независимым. Актуализация в отличии от стремления к равновесию часто связано не с уменьшением напряжения, а с его увеличением. Человек самоактуализируется в борьбе и преодолении препятствий, часто сам стремясь к этой борьбе. Движение к саморазвитию часто сопровождается страданиями, но побудительный мотив настоль непреодолим, что человек настойчиво продолжает свои попытки, несмотря на боль и неудачи, которые он испытывает.

Роджерс утверждал, что актуализация свойственна не только человеку, но и растениям и животным. Она — суть жизни, поэтому присуща всему живому.

В процессе актуализации участвует оргазмический процесс оценивания. Тот опыт, который сохраняет или усиливает «Я» человека, оценивается организмом положительно. Тот опыт, который угрожает или препятствует сохранению или усилению «Я», оценивается организмом как отрицательный и избегается. Оргазмический оценочный процесс позволяет людям оценить переживания с точки зрения того, насколько они способствуют тенденции актуализации или препятствуют.

Необходимой частью базисного стремления к актуализации является стремление человека к самоактуализации. Тенденция самоактуализации — это процесс реализации человеком на протяжении всей жизни своего потенциала с целью стать полноценно функционирующей личностью. Пытаясь достичь этого, человек проживает жизнь, наполненную смыслом, поисками и волнениями, он живет, наслаждаясь каждым моментом жизни и полностью участвуя в ней. Роджерс утверждал, что человечество в основе своей является активным и самоактуализирующимся в силу своей собственной природе.

Однако самоактуализация не является конечным состоянием совершенства. Роджерс полагал, что ни один человек не становится самоактуализированным настолько, чтобы отбросить все мотивы. Но одни люди достигают большей самоактуализации, чем другие. Они далее других продвинулись такому функционированию, которое можно назвать полноценным, творческим и автономным.

Я-концепция.

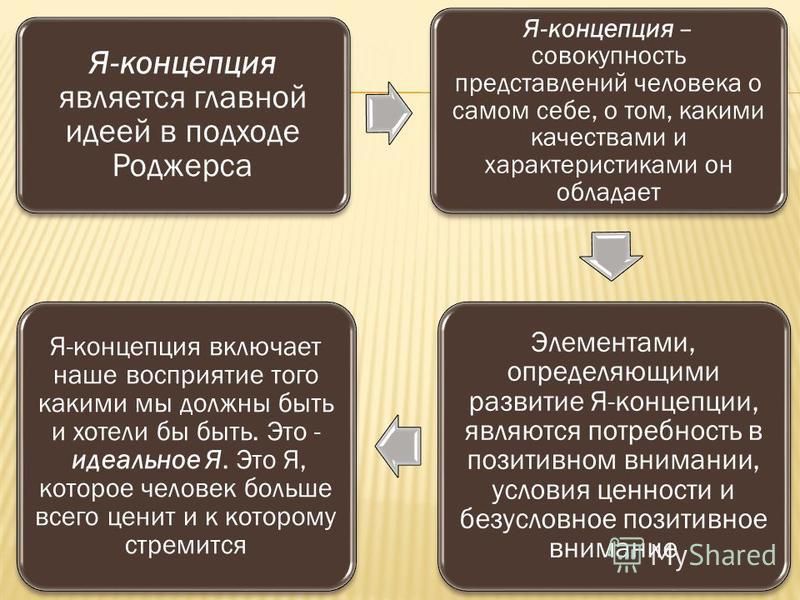

Я-концепция является определяющей в подходе Роджерса. Некоторые психологи даже называют теорию Роджерса «теорией Я».

Некоторые психологи даже называют теорию Роджерса «теорией Я».

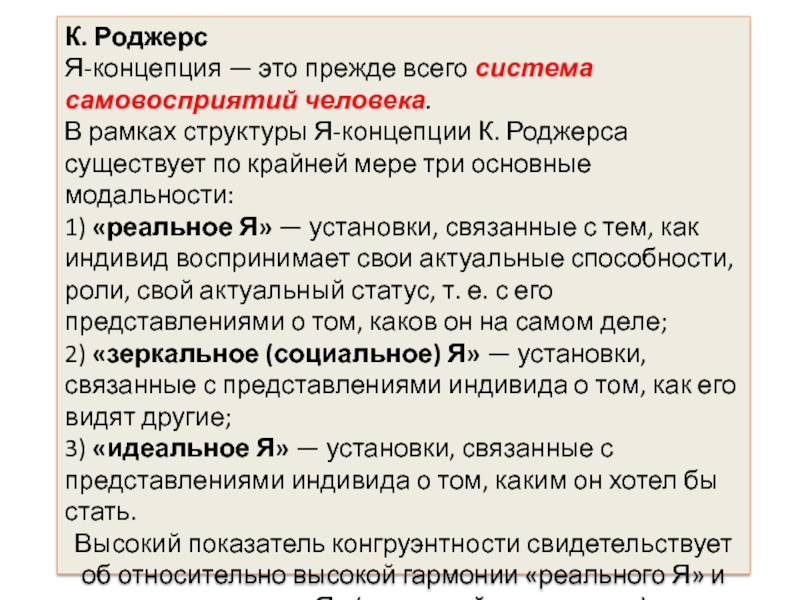

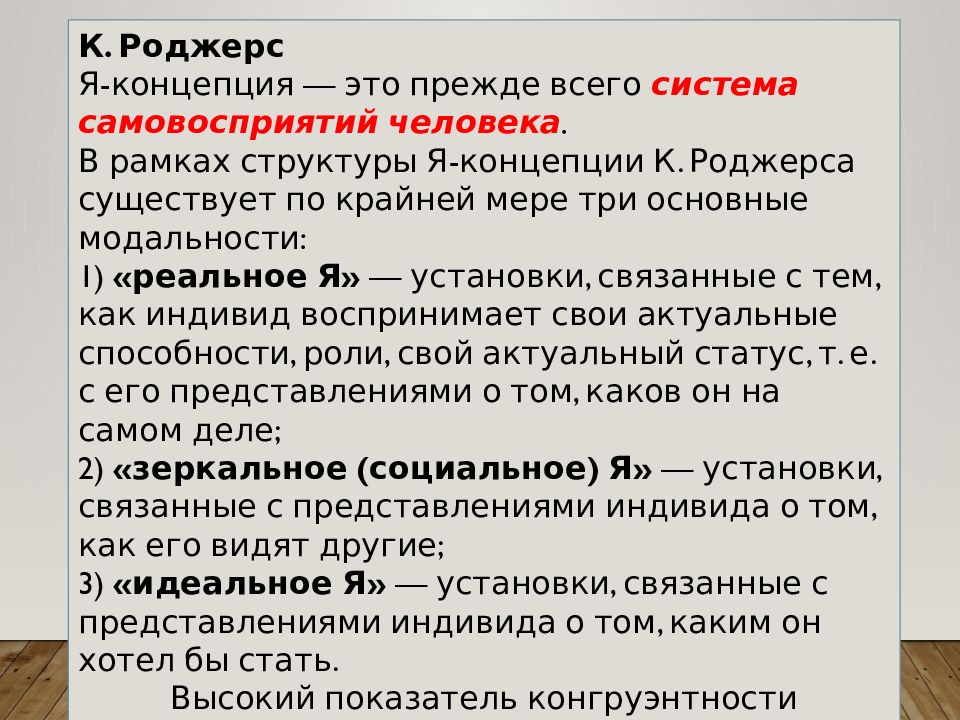

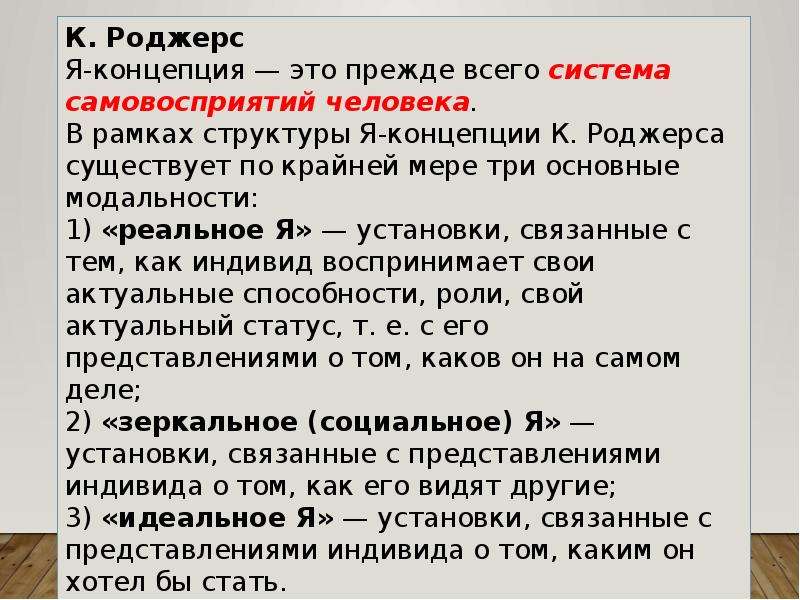

Я-концепция означает концепцию человека о том, что он собой представляет. Роджерс определяет это понятие следующим образом: «организованный, последовательный концептуальный гештальт, составленный из восприятий свойств «Я», или «меня» и восприятий взаимоотношений «Я», или «меня» с другими людьми и с различными аспектами жизни, а также ценности, связанные с этими восприятиями. Это гештальт, который доступен осознаванию, хотя не обязательно осознаваемый».

Таким образом, «Я» – это дифференцированная часть поля восприятия человека, которая состоит из осознанного восприятия и ценностей «Я». «Я» человека также может состоять из наборов восприятия, отражающих многие специфические «роли» в различных жизненных контекстах (студент, руководитель, спортсмен, музыкант и т.д.).

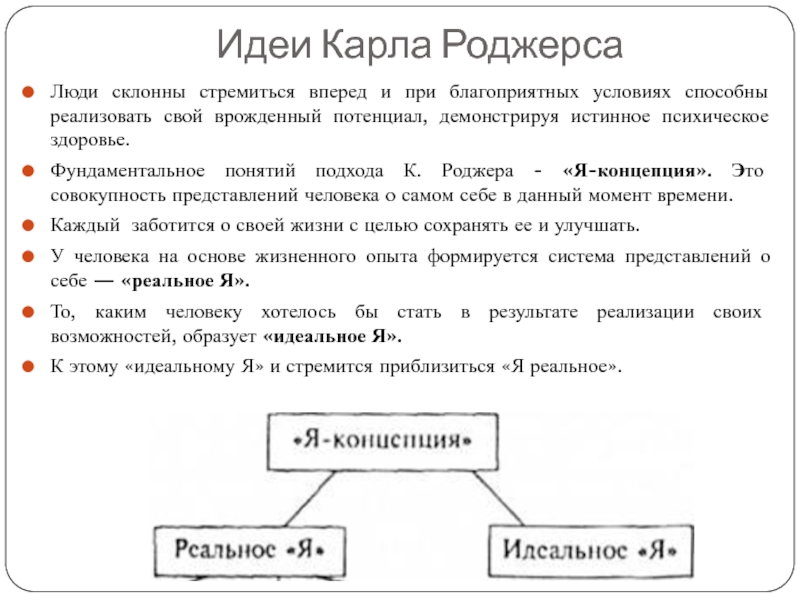

Я-концепция включает не только Я-реальное, то есть наше восприятие того, какие мы есть, но также и то, какими мы должны и хотели бы быть. Этот компонент «Я», которое человек больше всего ценит и к которому стремится, называется Я-идеальное.

Развитие Я-концепции.

Роджерс сосредоточился на том, как оценка индивидуума другими людьми, особенно в период младенчества или раннего детства, способствует развитию позитивного или негативного образа себя.

У младенца Я-концепция еще только формируется, он не отделяет себя от других, поле его восприятия не дифференцированно. Благодаря стремлению к различению, также входящему в стремление к актуализации, ребенок постепенно дифференцирует себя и мир. Роджерс выдвинул теорию, что когда «Я» только формируется, оно регулируется исключительно оргазмическим оценочным процессом. То есть, младенец оценивает каждое новое переживание с позиции того, способствует оно или препятствует его врожденной тенденции актуализации.

Структура «Я» впоследствии формируется (все больше дифференцируется и усложняется) через взаимодействие с окружением, в частности, со значимыми другими. Таким образом, в значительной степени содержание Я-концепции является продуктом процесса социализации.

Потребность в позитивном внимании.

По Роджерсу, для любого человека важно, чтобы его любили и принимали другие. Потребность в позитивном внимании впервые проявляется как потребность младенца в любви и заботе. А в последствии она выражает себя в удовлетворении человека, когда его одобряют другие, и фрустрации, когда им недовольны.

Роджерс также предположил, что людям необходимо позитивно рассматривать себя. Потребность в позитивном внимании к себе – это приобретенная потребность, которая появляется при сравнении своих переживаний с удовлетворением или неудовлетворением потребности к позитивному вниманию. Развитие позитивного внимания к себе гарантирует, что человек будет стремиться действовать так, чтобы и другие, и он сам одобрительно отзывались о его поступках.

Условия ценности.

Как уже было сказано выше, ребенок очень подвержен влиянию значимых для него людей. Благодаря этому дети учатся тому, что какие-то вещи можно делать, а какие-то нет. Таким образом, создается то, что Роджерс назвал обусловленное позитивное внимание, или условия ценности. Условия ценности означает, что дети получают похвалу, внимание, одобрение за поведение, которого от них ожидают значимые другие.

Таким образом, создается то, что Роджерс назвал обусловленное позитивное внимание, или условия ценности. Условия ценности означает, что дети получают похвалу, внимание, одобрение за поведение, которого от них ожидают значимые другие.

Роджерс утверждал, что условие ценности по отношению к ребенку причиняет ущерб его становлению как полностью функционирующего человека по той причине, что ребенок начинает оценивать себя как личность только с точки зрения ценности тех действий, мыслей им чувств, которые получают одобрение и поддержку. Этот процесс приводит к Я-концепции, которая находится в полном несоответствии с оргазмическим опытом и, следовательно, не служит прочной основой для развития здоровой личности.

Безусловное позитивное внимание.

Роджерс полагал, что можно дать и получить позитивное внимание независимо от ценности конкретного поведения человека. Это означает, что человека принимают и уважают за то, какой он есть, без каких-либо «если», «и» или «но». Такое безусловное позитивное внимание можно наблюдать, когда мать отдает свое внимание и любовь к сыну не потому, что он выполнил какое-то особое условие или оправдал какие-то ожидания, а просто потому, что это ее ребенок. Роджерс подчеркивал, что ребенка всегда следует любить и уважать, но не следует терпеть его плохое поведение.

Такое безусловное позитивное внимание можно наблюдать, когда мать отдает свое внимание и любовь к сыну не потому, что он выполнил какое-то особое условие или оправдал какие-то ожидания, а просто потому, что это ее ребенок. Роджерс подчеркивал, что ребенка всегда следует любить и уважать, но не следует терпеть его плохое поведение.

Роджерс полагал, что воспитание детей с безусловным позитивным вниманием обеспечивает основу для их становления как полноценно функционирующих взрослых. Безусловное позитивное внимание к себе раскрывает естественную тенденцию самоактуализации, присутствующую в каждом человеке.

Переживание угрозы и процесс защиты.

Роджерс утверждал, что по большей части поведение человека согласуется с его Я-концепцией. Переживания, находящиеся в соответствии с Я-концепцией человека и его условиями ценности, могут осознаваться и точно восприниматься. И наоборот, переживания, находящиеся в конфликте с «Я» и его условиями ценности, образуют угрозу «Я-концепции. Так, если человек считает себя честным, но совершит какой-то нечестный поступок, он будет ощущать угрозу. Это ощущение может выражаться в эмоциональном напряжении, замешательстве, чувстве вины.

Так, если человек считает себя честным, но совершит какой-то нечестный поступок, он будет ощущать угрозу. Это ощущение может выражаться в эмоциональном напряжении, замешательстве, чувстве вины.

Несоответствие между «Я» и переживанием не всегда воспринимается на сознательном уровне. Когда существует такое несоответствие, и человек не осознает этого, он потенциально уязвим для тревоги и личностных расстройств.

В любом случае (при осознании несоответствия и при ощущении его на подсознательном уровне) при появлении угрозы возникает защитная реакция. Роджерс определил защиту как поведенческую реакцию организма на угрозу, главная цель которой — сохранить целостность Я-структуры. Роджерс предложил только два механизма защиты: искажение восприятия (рационализация) и отрицание.

Терапия, центрированная на человеке.

По мнению Роджерса, все эффективные формы психотерапии имеют один общий элемент – взаимоотношения между людьми. Он утверждал, что качество взаимоотношений между психотерапевтом и клиентом является единственным важным фактом, ответственным успешное терапевтическое вмешательство. Специальные терапевтические методики являются вторичными по отношению к взаимоотношениям психотерапевт – клиент и эмоциональному климату, в котором проходит их общение. Этот основанный Роджерсом и широко распространенный в настоящее время подход к психотерапии известен как терапия, центрированная на человеке.

Специальные терапевтические методики являются вторичными по отношению к взаимоотношениям психотерапевт – клиент и эмоциональному климату, в котором проходит их общение. Этот основанный Роджерсом и широко распространенный в настоящее время подход к психотерапии известен как терапия, центрированная на человеке.

Терапевтические условия для изменения личности.

Роджерс предположил, что для осуществления конструктивных личностных изменений необходимо и достаточно наличие шести терапевтических условий.

1 Два человека находятся в психологическом контакте. То есть не может быть никакого существенного позитивного изменения личности вне взаимоотношений.

2 Первый человек, клиент, находится в состоянии несоответствия, он уязвим и тревожен.

3 Второй человек, психотерапевт, является гармоничным или интегрированным (особенно во время психотерапевтических отношений).

4 Психотерапевт испытывает безусловное позитивное внимание к клиенту.

5 Психотерапевт испытывает эмпатическое понимание внутреннего мира переживаний клиента и стремится передать это клиенту.

6 Как минимум, должна произойти передача клиенту эмпатийного понимания и безусловного позитивного внимания психотерапевта. Психотерапевт должен передавать свое отношение в каждом слове и действии, а клиент должен воспринимать это как отражение принятия и понимания психотерапевтом.

Роджерс утверждал, что именно клиент, а не психотерапевт, ответственен за личностный рост во время курса терапии. Психотерапия создает для изменения необходимые условия, но только клиент является реальным действующим фактором изменения своей личности.

Психотерапия, центрированная на личности, предназначена для того, чтобы устранить несоответствие между переживанием и самостью. Когда человек действует в соответствии с оргазмическим оценочным процессом, а не с условиями ценности, ему не нужна защита в форме отрицания или искажения, и про него можно сказать, что он является полноценно функционирующим человеком. Закон жизни полностью функционирующего человека — стать тем, кем он может стать в течении жизни.

Контрольные вопросы

1 Дайте характеристику феноменологической теории личности Карла Роджерса.

2 В чем суть руководящего мотива в жизни: тенденции, актуализации?

3 Охарактеризуйте феноменологическую позицию К. Роджерса. Я-концепция: «все-таки кто я»?

4 Объясните как вы понимаете полноценно функционирующий человек.

5 Назовите основные положения К. Роджерса относительно природы человека.

Тесты для самоконтроля

1 Конгруэнтностью К. Роджерс называл:

А) степень тождественности поля (собственного мира) клиента реальной действительности;

В) психическую болезнь;

С) вид психотерапии;

D) комплекс неполноценности;

Е) полноценно функционирующий человек.

2 Кто является автором концепции «полноценно функционирующего человека»?

А) К. Роджерс;

В)А. Маслоу;

С) А. Менегетти;

D) С.Л. Рубинштейн;

Е) З. Фрейд.

Фрейд.

3 Принцип терапии Роджерса заключается в том, что:

А) психотерапевт должен не навязывать свое мнение пациенту, а подводить его к правильному решению, которое последний принимает самостоятельно;

В) применение телесно-ориетированной техники;

С) подробный контент- анализ слов клиента;

D) применение гипноза;

Е) применение арттерапии.

4 С точки зрения гуманистической психологии, природа человека:

А) изначально хороша или, по крайней мере, нейтральна;

В) изначально негативна, инстинктивна;

С) не имеет значения;

D) нейтральна;

Е) безусловная.

5 Каких людей, в первую очередь изучают психологи гуманистического направления

А) людей, больных неврозами;

В) тех, кому не удается самоактуализироваться;

С) здоровых и творческих;

D) неуравновешенных;

Е) креативных.

6 Автором терапии, центрированной на клиенте, является:

А) К. Роджерс;

Роджерс;

В) А. Маслоу;

С) В. Франкл;

- D) М. Хайдеггер;

Е) В.А. Петровский.

7 Определите соответствие автора и работы:

1 Э. Фромм. А) Взгляд на психотерапию. Становление человека;

2 А. Адлер. Б) Личность в психологии;

3 К. Хорни. В) Мотивация и личность;

4 А. Маслоу. Г) Человек для себя;

5 К. Роджерс. Д) Самоанализ;

6 Г. Олпорт. Е) Наука жить.

8 Определите соответствие, какими учеными были введены в психологический оборот следующие понятия?

1 А. Адлер. А) самоактуализация;

2 К. Хорни. Б) самореализация;

3 А. Маслоу. В) комплекс неполноценности;

4 К. Роджерс. Г) движение от людей.

9 Личностно-ориентированную, или клиент-центрированную психотерапию разработал…

А) Э. Фромм;

Фромм;

В) Г. Олпорт;

С) К. Роджерс;

D) Г.А. Мюррей;

Е) В. Франкл.

10 Кто из психологов считал, что смысл существования человека заключается в различных способах решения основной проблемы – противоречии между свободой и безопасностью.

А) Э. Фромм.

В) Г. Олпорт.

С) К. Роджерс.

D) Г.А. Мюррей

Е) В. Франкл.

Практическое задание

1 Представьте основные положения о природе человека А.Маслоу.

2 Представьте основные положения концепции полноценно функционирующего человека К. Роджерса.

Теория личности Карла Роджерса: ключевые концепции

Карл Роджерс был влиятельным американским психологом и психотерапевтом, разработавшим гуманистический подход к психологии. Его теория личности фокусируется на важности самооценки и на том, как люди воспринимают и интерпретируют свой опыт.

Теория Роджерса основана на идее о том, что люди по своей природе хороши и способны полностью реализовать свой потенциал, если им создать правильные условия. Он считал, что у людей есть врожденное стремление к самореализации, которое относится к процессу становления лучшей версией себя. Чтобы достичь самореализации, люди должны испытывать безусловное положительное отношение со стороны других, что означает, что их принимают и любят такими, какие они есть, без каких-либо условий или ожиданий.

Он считал, что у людей есть врожденное стремление к самореализации, которое относится к процессу становления лучшей версией себя. Чтобы достичь самореализации, люди должны испытывать безусловное положительное отношение со стороны других, что означает, что их принимают и любят такими, какие они есть, без каких-либо условий или ожиданий.

Согласно Роджерсу, Я-концепция является центральным компонентом личности и относится к восприятию человеком самого себя. Это включает в себя их мысли, убеждения и чувства о себе, а также их ожидания и цели на будущее. Я-концепция формируется опытом, который люди получают на протяжении всей своей жизни, включая обратную связь, которую они получают от других.

Роджерс считал, что существует два типа Я-концепции: реальное Я и идеальное Я. Реальное «я» относится к восприятию человеком того, кто он есть, на основе его реального опыта и самосознания. Идеальное Я, с другой стороны, представляет собой представление человека о том, кем он хотел бы быть, исходя из его устремлений и целей.

По словам Роджерса, психологические проблемы возникают, когда существует несоответствие между реальным «я» и идеальным «я». Это может произойти, когда люди не могут достичь своих целей или оправдать свои ожидания, что может привести к чувству беспокойства, разочарования и неуверенности в себе. Чтобы преодолеть эти проблемы, люди должны быть в состоянии принять себя такими, какие они есть, и получать безоговорочное положительное отношение со стороны других.

Роджерс считал, что роль терапевта заключается в обеспечении благоприятной и непредвзятой среды, в которой люди могут исследовать свои мысли и чувства и работать над достижением своих целей. Он разработал клиентоцентрированный подход к терапии, в котором подчеркивается важность эмпатии, подлинности и безусловного положительного отношения.

Согласно Роджерсу, эмпатия относится к способности терапевта понимать и относиться к опыту клиента без осуждения или критики. Это включает в себя активное слушание, отражение чувств клиента и проявление искреннего интереса к его проблемам.

Аутентичность относится к способности терапевта быть честным и искренним в своем взаимодействии с клиентом. Это предполагает откровенность в своих мыслях и чувствах и отказ от использования профессионального жаргона или клинического языка.

Безусловное положительное отношение относится к принятию и уважению терапевтом клиента, независимо от его мыслей, чувств или поведения. Это включает в себя создание непредвзятой и поддерживающей среды, в которой клиент может исследовать свой собственный опыт и работать над достижением своих целей.

Роджерс считал, что терапия должна быть сосредоточена на настоящем моменте, а не на прошлом опыте или будущих целях. Он считал, что люди способны принимать собственные решения и решать свои проблемы, и что роль терапевта состоит в том, чтобы облегчить этот процесс, создав поддерживающую и сопереживающую среду.

Теория Роджерса оказала значительное влияние на область психологии и психотерапии, и его идеи продолжают влиять на то, как специалисты в области психического здоровья подходят к своей работе. Его акцент на важности терапевтических отношений и роли эмпатии и аутентичности в терапии привел к развитию широкого спектра клиентоцентрированных и гуманистических подходов к психотерапии.

Его акцент на важности терапевтических отношений и роли эмпатии и аутентичности в терапии привел к развитию широкого спектра клиентоцентрированных и гуманистических подходов к психотерапии.

Повторим еще раз: вот еще несколько ключевых концепций теории личности Роджерса.

Предположения

Теория личности Роджерса была основана на ряде предположений о человеческой природе, включая следующие:

1. Человеческие существа имеют естественную тенденцию к росту и самореализации. врожденное стремление полностью раскрыть свой потенциал и стать лучшей версией себя.

2. Люди изначально хороши: Роджерс считал, что люди по своей природе хороши и что они ведут себя плохо только тогда, когда не могут выразить свою истинную природу.

3. Люди способны к самосознанию: Роджерс считал, что люди способны распознавать свои собственные мысли, чувства и мотивы, и что это осознание необходимо для личностного роста.

4. Люди способны меняться: Роджерс считал, что люди способны изменить свое поведение и свою личность, если им предоставить правильную среду и поддержку.

Ключевые концепции

Теория личности Роджерса основана на трех ключевых концепциях: самооценка, безусловное положительное отношение и конгруэнтность.

1. Я-концепция: Согласно Роджерсу, Я-концепция — это восприятие человеком самого себя, включая его убеждения, ценности и установки. Я-концепция формируется в результате личного опыта и взаимодействия с другими людьми, и она постоянно меняется и развивается на протяжении всей жизни.

2. Безусловное позитивное отношение: Роджерс считал, что людей необходимо принимать и любить безоговорочно, чтобы развить здоровую самооценку и расти как личности. Безусловное положительное отношение означает, что людей любят и принимают такими, какие они есть, независимо от их поведения или действий.

3. Конгруэнтность: Конгруэнтность относится к согласованности между самооценкой человека и его реальным поведением. Роджерс считал, что конгруэнтные люди с большей вероятностью будут испытывать личностный рост и счастье, в то время как неконгруэнтные могут испытывать чувство беспокойства, депрессии и низкую самооценку.

Приложения

Теория личности Роджерса оказала значительное влияние на область психологии и применялась в различных условиях, включая терапию, образование и организационное развитие.

1. Терапия: личностно-центрированная терапия Роджерса подчеркивает важность создания поддерживающей и не осуждающей среды, в которой люди могут исследовать свои мысли и чувства. Роль терапевта состоит в том, чтобы обеспечить безусловное положительное отношение и способствовать самопознанию и личностному росту человека.

2. Образование. Теория Роджерса применялась в сфере образования как способ содействия обучению, ориентированному на учащихся. Студентоцентрированное обучение подчеркивает важность создания благоприятной и заботливой среды, в которой учащимся предлагается исследовать свои интересы и брать на себя ответственность за собственное обучение.

3. Организационное развитие. Теория Роджерса также применялась в организационном развитии как способ создания поддерживающей и совместной рабочей среды. Этот подход подчеркивает важность создания позитивной и уважительной культуры на рабочем месте, которая ценит вклад всех сотрудников.

Этот подход подчеркивает важность создания позитивной и уважительной культуры на рабочем месте, которая ценит вклад всех сотрудников.

Концепции Карла Роджерса в психологии

Карл Роджерс

Карл Рэнсом Роджерс (8 января 1902 года — 4 февраля 1987 г.) был влиятельным американским психологом и среди основателей гуманистического подхода к психологии. Роджерс широко известен как один из отцов-основателей психотерапевтических исследований и был удостоен за свои новаторские исследования Премии Американской психологической ассоциации за выдающийся научный вклад в 1919 году.56.

Личностно-центрированный подход, его собственный уникальный подход к пониманию личности и человеческих отношений, нашел широкое применение в различных областях, таких как психотерапия и консультирование (клиент-центрированная терапия), образование (личностно-центрированное обучение), организациях и другие настройки группы. За свою профессиональную деятельность он был награжден премией APA за выдающийся профессиональный вклад в психологию в 1972 году. Ближе к концу своей жизни Карл Роджерс был номинирован на Нобелевскую премию мира за свою работу с национальными межгрупповыми конфликтами в Южной Африке и Северной Ирландии. В эмпирическом исследовании Haggbloom et al. (2002) с использованием шести критериев, таких как цитирование и признание, Роджерс оказался шестым среди самых выдающихся психологов 20-го века и вторым среди клиницистов после Зигмунда Фрейда.

Ближе к концу своей жизни Карл Роджерс был номинирован на Нобелевскую премию мира за свою работу с национальными межгрупповыми конфликтами в Южной Африке и Северной Ирландии. В эмпирическом исследовании Haggbloom et al. (2002) с использованием шести критериев, таких как цитирование и признание, Роджерс оказался шестым среди самых выдающихся психологов 20-го века и вторым среди клиницистов после Зигмунда Фрейда.

Биография

Роджерс родился 8 января 1902 года в Оук-Парке, штат Иллинойс, пригороде Чикаго. Его отец Уолтер А. Роджерс был инженером-строителем, а его мать, Джулия М. Кушинг, была домохозяйкой и набожной христианкой-пятидесятницей. Карл был четвертым из шести детей.

Роджерс был довольно умным и хорошо читал еще до детского сада. Получив образование в строгом религиозном приходе Джимпли и этической среде в качестве прислужника, он стал довольно изолированным, независимым и дисциплинированным человеком, приобрел знания и оценил научный метод в практическом мире. Его первым выбором карьеры было сельское хозяйство в Университете Висконсин-Мэдисон, затем история, а затем религия. В 20 лет, после 1922 года назад, во время поездки в Пекин, Китай, на международную христианскую конференцию, он начал сомневаться в своих религиозных убеждениях. Чтобы помочь ему определиться с выбором профессии, он посетил семинар «Почему я иду в министерство?», после чего решил сменить профессию.

Его первым выбором карьеры было сельское хозяйство в Университете Висконсин-Мэдисон, затем история, а затем религия. В 20 лет, после 1922 года назад, во время поездки в Пекин, Китай, на международную христианскую конференцию, он начал сомневаться в своих религиозных убеждениях. Чтобы помочь ему определиться с выбором профессии, он посетил семинар «Почему я иду в министерство?», после чего решил сменить профессию.

Через два года он оставил семинарию, чтобы поступить в Педагогический колледж Колумбийского университета, получив степень магистра в 1928 году и докторскую степень в 1931 году. Работая над докторской диссертацией, он занимался изучением детей. В 1930 году Роджерс занимал пост директора Общества по предотвращению жестокого обращения с детьми в Рочестере, штат Нью-Йорк. с 19С 35 по 1940 год он читал лекции в Рочестерском университете и написал «Клиническое лечение проблемного ребенка» (1939), основываясь на своем опыте работы с трудными детьми. На построение своего клиентоцентрированного подхода сильное влияние оказала постфрейдистская психотерапевтическая практика Отто Ранка. В 1940 году Роджерс стал профессором клинической психологии в Университете штата Огайо, где написал свою вторую книгу «Консультирование и психотерапия» (1942). В нем Роджерс предположил, что клиент, установив отношения с понимающим, принимающим терапевтом, может разрешить трудности и обрести понимание, необходимое для перестройки своей жизни.

В 1940 году Роджерс стал профессором клинической психологии в Университете штата Огайо, где написал свою вторую книгу «Консультирование и психотерапия» (1942). В нем Роджерс предположил, что клиент, установив отношения с понимающим, принимающим терапевтом, может разрешить трудности и обрести понимание, необходимое для перестройки своей жизни.

В 1945 году его пригласили основать консультационный центр в Чикагском университете. Будучи профессором психологии в Чикагском университете (1945–57), Роджерс помог основать консультационный центр при университете и провел там исследования для определения эффективности своих методов. Его открытия и теории появились в работах «Терапия, ориентированная на клиента» (1951) и «Психотерапия и изменение личности» (1954). Один из его аспирантов Чикагского университета, Томас Гордон, основал движение «Обучение эффективности родителей» (PET). В 19В 56 лет Роджерс стал первым президентом Американской академии психотерапевтов. Он преподавал психологию в Висконсинском университете в Мэдисоне (1957–63), в это время он написал одну из своих самых известных книг «Как стать личностью» (1961). Он был избран членом Американской академии искусств и наук в 1961 году.

Он был избран членом Американской академии искусств и наук в 1961 году.

Роджерс продолжал преподавать в Висконсинском университете до 1963 года, когда он стал резидентом нового Центра изучения личности в Ла-Хойе. Роджерс покинул WBSI, чтобы помочь основать Центр изучения личности в 1919 году.68. Его более поздние книги включают «Карл Роджерс о личной силе» (1977) и «Свобода учиться для 80-х» (1983). Он оставался жителем Ла-Хойи до конца своей жизни, занимаясь терапией, произнося речи и писал до своей внезапной смерти в 1987 году. В 1987 году Роджерс упал, в результате чего был сломан таз. Ему сделали успешную операцию, но на следующую ночь у него отказала поджелудочная железа, и через несколько дней он умер.

Последние годы Роджерса были посвящены применению его теорий в ситуациях политического угнетения и национальных социальных конфликтов, и для этого он путешествовал по всему миру. В Белфасте, Северная Ирландия, он собрал влиятельных протестантов и католиков; в Южной Африке черные и белые; в Бразилии люди, переходящие от диктатуры к демократии в Соединенных Штатах, потребители и поставщики в области здравоохранения. Его последняя поездка в возрасте 85 лет была в Советский Союз, где он читал лекции и проводил интенсивные экспериментальные семинары, способствующие общению и творчеству. Он был поражен количеством россиян, которые знали о его работах.

Его последняя поездка в возрасте 85 лет была в Советский Союз, где он читал лекции и проводил интенсивные экспериментальные семинары, способствующие общению и творчеству. Он был поражен количеством россиян, которые знали о его работах.

Вместе со своей дочерью Натали Роджерс и психологами Марией Боуэн, Морин О’Хара и Джоном К. Вудом в период с 1974 по 1984 год Роджерс организовал серию программ для проживания в США, Европе, Бразилии и Японии. Семинары по центрированному подходу, посвященные межкультурным коммуникациям, личностному росту, расширению возможностей и обучению для социальных изменений. Роджерс был номинирован на Нобелевскую премию мира за свою работу, хотя номинация поступила всего через несколько дней после его смерти.

Теория

Теория самости Роджерса считается гуманистической и феноменологической. Его теория основана непосредственно на теории личности «феноменального поля» Комбса и Снигга (1949). Разработка Роджерсом его собственной теории обширна. Он написал 16 книг и еще много журнальных статей, описывающих это. Однако Prochaska и Norcross (2003) утверждают, что Роджерс «постоянно выступал за эмпирическую оценку психотерапии. Он и его последователи продемонстрировали гуманистический подход к проведению терапии, и научный подход к оценке терапии не обязательно должен быть несовместимым».

Он написал 16 книг и еще много журнальных статей, описывающих это. Однако Prochaska и Norcross (2003) утверждают, что Роджерс «постоянно выступал за эмпирическую оценку психотерапии. Он и его последователи продемонстрировали гуманистический подход к проведению терапии, и научный подход к оценке терапии не обязательно должен быть несовместимым».

Карл Роджерс применил свой опыт терапии взрослых в образовательном процессе и разработал концепцию обучения, ориентированного на учащегося. У него были следующие пять гипотез относительно личностно-ориентированного образования:

— «Человек не может напрямую учить другого человека; человек может только способствовать обучению другого» (Rogers, 1951). Это результат его теории личности, которая утверждает, что каждый существует в постоянно меняющемся мире опыта, в котором он или она является центром. Каждый человек реагирует и отвечает на основе восприятия и опыта. Считается, что то, что делает ученик, важнее того, что делает учитель. В центре внимания студент (Роджерс, 19 лет).51). Таким образом, фон и опыт учащегося имеют важное значение для того, как и что изучается. Каждый ученик будет воспринимать то, что он или она узнает, по-разному, в зависимости от того, что он или она привнесет в класс.

В центре внимания студент (Роджерс, 19 лет).51). Таким образом, фон и опыт учащегося имеют важное значение для того, как и что изучается. Каждый ученик будет воспринимать то, что он или она узнает, по-разному, в зависимости от того, что он или она привнесет в класс.

— «Человек значительно усваивает только те вещи, которые воспринимаются как связанные с поддержанием или улучшением структуры «я»» (Rogers, 1951). Таким образом, релевантность для студента имеет важное значение для обучения. Опыт студентов становится основой курса.

— «Опыт, который, если он будет ассимилирован, повлечет за собой изменение в организации себя, имеет тенденцию сопротивляться отрицанию или искажению символизма» (Rogers, 1951). Если содержание или презентация курса несовместимы с предвзятой информацией, студент узнает, открыт ли он или она для различных концепций. Быть открытым для рассмотрения концепций, которые отличаются от собственных, жизненно важно для обучения. Поэтому мягкое поощрение непредубежденности помогает вовлечь ученика в процесс обучения. Кроме того, по этой причине важно, чтобы новая информация была актуальной и соотносилась с существующим опытом.

Кроме того, по этой причине важно, чтобы новая информация была актуальной и соотносилась с существующим опытом.

— «Структура и организация личности становятся более жесткими под угрозой и ослабляют свои границы, когда угроза полностью отсутствует» (Rogers, 1951). Если учащиеся считают, что концепции им навязывают, они могут испытывать дискомфорт и страх. Барьер создается тоном угрозы в классе. Поэтому в онлайн-классе необходима открытая, дружелюбная среда, в которой развивается доверие. Страх возмездия за несогласие с концепцией должен быть устранен. Поддерживающий тон в классе помогает развеять страхи и побуждает учащихся набраться смелости для изучения концепций и убеждений, которые отличаются от тех, которые они привносят в класс. Кроме того, новая информация может угрожать представлению учащегося о самом себе; следовательно, чем менее уязвимым себя чувствует учащийся, тем больше вероятность того, что он или она сможет открыться процессу обучения.

— «Учебная ситуация, которая наиболее эффективно способствует значимому обучению, — это ситуация, в которой (а) угроза личности учащегося сводится к минимуму и (б) облегчается дифференцированное восприятие поля» (Rogers, 1951). Преподаватель должен быть открыт для обучения студентов, а также работать над тем, чтобы связать студентов с предметом. Частое взаимодействие со студентами поможет достичь этой цели. Принятие инструктором роли наставника, который направляет, а не эксперта, который рассказывает, способствует ориентированному на ученика, не угрожающему и непринужденному обучению.

Преподаватель должен быть открыт для обучения студентов, а также работать над тем, чтобы связать студентов с предметом. Частое взаимодействие со студентами поможет достичь этой цели. Принятие инструктором роли наставника, который направляет, а не эксперта, который рассказывает, способствует ориентированному на ученика, не угрожающему и непринужденному обучению.

Девятнадцать предложений

Его теория (по состоянию на 1951 г.) была основана на 19 предложениях:

- Все люди (организмы) существуют в постоянно меняющемся мире опыта (феноменальное поле), из которых являются центром.

- Организм реагирует на поле так, как оно ощущается и воспринимается. Это поле восприятия и есть «реальность» для индивидуума.

- Организм как организованное целое реагирует на это феноменальное поле.

- Часть всего поля восприятия постепенно становится дифференцированной как самость.

- В результате взаимодействия с окружающей средой и, в частности, в результате оценочного взаимодействия с другими формируется структура Я – организованная, подвижная, но непротиворечивая концептуальная схема восприятия характеристик и отношений «Я» или «я» вместе с ценностями, связанными с этими понятиями.

- Организм имеет одну основную тенденцию и стремление – актуализировать, поддерживать и усиливать переживающий организм.

- Лучшая точка зрения для понимания поведения — это внутренняя система взглядов человека.

- Поведение есть в основном целенаправленная попытка организма удовлетворить свои потребности как переживаемые, так и воспринимаемые в поле.

- Эмоции сопровождают такое целенаправленное поведение и, как правило, способствуют такому целенаправленному поведению, причем вид эмоций связан с воспринимаемой значимостью поведения для поддержания и улучшения организма.

- Ценности, связанные с переживаниями, и ценности, являющиеся частью самоструктуры, в некоторых случаях представляют собой ценности, непосредственно переживаемые организмом, а в некоторых случаях ценности интроецируются или перенимаются от других, но воспринимаются в искаженном виде. образом, как если бы они были пережиты непосредственно.

- По мере того, как в жизни индивидуума возникают переживания, они либо: а) символизируются, воспринимаются и организуются в некоторую связь с самостью, б) игнорируются, поскольку не существует воспринимаемой связи со структурой самости, в) отрицается символизация или предоставляется искаженная символизация, потому что опыт несовместим со структурой самости.

- Большинство способов поведения, принятых организмом, согласуются с представлением о себе.

- В некоторых случаях поведение может быть вызвано органическими переживаниями и потребностями, которые не были символизированы. Такое поведение может не соответствовать структуре личности, но в таких случаях поведение не «принадлежит» индивидууму.

- Психологическая адаптация имеет место, когда представление о себе таково, что все сенсорные и висцеральные переживания организма ассимилируются или могут быть ассимилированы на символическом уровне в непротиворечивую связь с представлением о себе.

- Психологическая дезадаптация имеет место, когда организм отрицает осознание важных сенсорных и висцеральных переживаний, которые, следовательно, не символизируются и не организуются в гештальт самоструктуры. Когда такая ситуация существует, возникает основное или потенциальное психологическое напряжение.

- Любой опыт, несовместимый с организацией структуры самости, может восприниматься как угроза, и чем больше таких восприятий, тем жестче организована структура самости, чтобы поддерживать себя.

- При определенных условиях, предполагающих в первую очередь полное отсутствие угрозы структуре Я, несовместимые с ней переживания могут быть восприняты и исследованы, а структура Я пересмотрена для ассимиляции и включения таких переживаний.

- Когда человек воспринимает и принимает в одну непротиворечивую и интегрированную систему все свои сенсорные и висцеральные переживания, тогда он обязательно лучше понимает других и больше принимает других как отдельных личностей.

- По мере того, как индивидуум воспринимает и принимает в свою самоструктуру все больше своего органического опыта, он обнаруживает, что он заменяет свою нынешнюю систему ценностей, в значительной степени основанную на интроекциях, которые были искаженно символизированы, на непрерывный организменный процесс оценки.

Кроме того, Роджерс известен тем, что практикует «безусловное положительное отношение», которое определяется как принятие человека «без отрицательного суждения о …. основная ценность [человека]».

Развитие личности

Что касается развития, то он описал принципы, а не этапы. Основная проблема заключается в развитии концепции «я» и переходе от недифференцированного «я» к полностью дифференцированному.

Я-концепция … организованный последовательный концептуальный гештальт, состоящий из восприятий характеристик «я» или «меня» и восприятий отношений «я» или «меня» к другим и к различным аспектам жизни вместе с ценности, связанные с этими представлениями. Это гештальт, доступный осознанию, хотя и не обязательно осознанному. Это текучий и меняющийся гештальт, процесс, но в каждый данный момент это конкретная сущность. (Роджерс, 1959)

В развитии Я-концепции он видел условное и безусловное положительное отношение как ключевое. Те, кто вырос в среде безусловного позитивного отношения, имеют возможность полностью реализовать себя. Те, кто вырос в среде условного положительного отношения, чувствуют себя достойными только в том случае, если они соответствуют условиям (то, что Роджерс описывает как условия достоинства), которые были установлены для них другими.

Полностью дееспособный человек

Оптимальное развитие, о котором говорится в предложении 14, приводит к определенному процессу, а не к статическому состоянию. Он описывает это как хорошую жизнь, когда организм постоянно стремится полностью реализовать свой потенциал. Он перечислил характеристики полностью функционирующего человека (Rogers, 1961):

- Растущая открытость опыту — они уходят от защиты и не нуждаются в субцепции (защита восприятия, которая включает бессознательное применение стратегий для предотвращения проникновения тревожного стимула). сознание).

- Все более экзистенциальный образ жизни – полностью проживать каждый момент – не искажая момент, чтобы соответствовать личности или концепции «Я», но позволяя личности и концепции «Я» исходить из опыта. Это приводит к волнению, смелости, приспособляемости, терпимости, спонтанности и отсутствию жесткости и предполагает основу доверия. «Открыть свой дух тому, что происходит сейчас, и обнаружить в этом текущем процессе ту структуру, которую он, по-видимому, имеет» (Роджерс, 1961) каждый момент.

Они не полагаются на существующие кодексы и социальные нормы, но верят, что, поскольку они открыты для опыта, они смогут доверять своему собственному чувству добра и зла.

Они не полагаются на существующие кодексы и социальные нормы, но верят, что, поскольку они открыты для опыта, они смогут доверять своему собственному чувству добра и зла. - Свобода выбора – не скованные ограничениями, воздействующими на неконгруэнтного человека, они могут более свободно делать более широкий выбор. Они считают, что играют определенную роль в определении собственного поведения, и поэтому чувствуют ответственность за свое поведение.

- Творчество – из этого следует, что они будут чувствовать себя более свободными в творчестве. Они также будут более изобретательны в том, как они приспосабливаются к своим обстоятельствам, не чувствуя необходимости подстраиваться под них.

- Надежность и конструктивность – им можно доверить конструктивные действия. Человек, открытый для всех своих потребностей, сможет поддерживать баланс между ними. Даже агрессивные потребности будут согласованы и уравновешены внутренней добродетелью конгруэнтных людей.

- Богатая, полная жизнь – он описывает жизнь полноценно функционирующего человека как богатую, полную и захватывающую и предполагает, что он более интенсивно испытывает радость и боль, любовь и горе, страх и мужество.

Описание Роджерсом хорошей жизни:

Описание Роджерсом хорошей жизни:

Этот процесс хорошей жизни, я убежден, не жизнь для слабонервных. Это включает в себя растяжение и рост, чтобы все больше и больше раскрывать свои возможности. Это включает в себя смелость быть. Это означает полностью погрузиться в поток жизни. (Rogers 1961)

Несоответствие

Роджерс определил «настоящее Я» как аспект человеческого бытия, который основан на стремлении к актуализации, следует органическим ценностям, нуждается и получает положительное отношение и самоуважение. Это «вы», которым вы станете, если все пойдет хорошо. С другой стороны, в той мере, в какой наше общество не синхронизировано с актуализирующей тенденцией, и мы вынуждены жить в условиях ценности, которые не соответствуют системе ценностей организма, и мы получаем только условно положительное отношение и самоуважение, вместо этого мы развиваем «идеальное я». В идеале Роджерс предлагает что-то нереальное, что-то, что всегда вне нашей досягаемости, стандарт, которому мы не можем соответствовать. Этот разрыв между реальным «я» и идеальным «я», «я есть» и «я должен» называется несоответствием.

Этот разрыв между реальным «я» и идеальным «я», «я есть» и «я должен» называется несоответствием.

Психопатология

Роджерс назвал понятия конгруэнтности и неконгруэнтности важными идеями своей теории. В предложении № 6 он ссылается на актуализирующую тенденцию. В то же время он осознавал необходимость положительного отношения. У полностью конгруэнтного человека реализация своего потенциала происходит не за счет положительного отношения. Они способны вести жизнь, которая является подлинной и подлинной. Неконгруэнтные люди в погоне за положительным отношением ведут жизнь, полную лжи, и не реализуют свой потенциал. Условия, которые ставят перед ними окружающие, заставляют их отказаться от своей подлинной, подлинной жизни, чтобы получить одобрение других. Они живут жизнью, которая неверна себе, тому, кто они внутри.

Роджерс предположил, что неконгруэнтный индивидуум, который всегда находится в обороне и не может быть открытым ко всему опыту, функционирует не идеально и даже может иметь сбои. Они усердно работают над поддержанием/защитой своей самооценки. Поскольку их жизнь ненастоящая, это сложная задача, и они находятся под постоянной угрозой. Для этого они используют защитные механизмы. Он описывает два механизма: искажение и отрицание. Искажение происходит, когда человек воспринимает угрозу своей самооценке. Они искажают восприятие до тех пор, пока оно не будет соответствовать их я-концепции.

Они усердно работают над поддержанием/защитой своей самооценки. Поскольку их жизнь ненастоящая, это сложная задача, и они находятся под постоянной угрозой. Для этого они используют защитные механизмы. Он описывает два механизма: искажение и отрицание. Искажение происходит, когда человек воспринимает угрозу своей самооценке. Они искажают восприятие до тех пор, пока оно не будет соответствовать их я-концепции.

Это защитное поведение снижает осознание угрозы, но не самой угрозы. Таким образом, по мере нарастания угроз работа по защите концепции «я» становится все более сложной, и человек становится более оборонительным и жестким в своей структуре «я». Если несоответствие чрезмерно, этот процесс может привести человека к состоянию, которое обычно описывается как невротическое. Их функционирование становится ненадежным и психологически уязвимым. Если ситуация ухудшается, возможно, что защиты полностью перестают функционировать, и человек осознает несоответствие своей ситуации. Их личность становится неорганизованной и причудливой; иррациональное поведение, связанное с ранее отвергнутыми аспектами личности, может бесконтрольно вспыхивать.

Приложения

Изначально Роджерс разработал свою теорию как основу для системы терапии. Сначала он назвал это «недирективной терапией», но позже заменил термин «недирективная» термином «клиент-центрированная», а затем использовал термин «личностно-центрированная». Первое эмпирическое свидетельство эффективности клиентоцентрированного подхода было опубликовано в 1941 году в Университете штата Огайо Элиасом Портером с использованием записей терапевтических сеансов между Карлом Роджерсом и его клиентами. Портер использовал записи Роджерса для разработки системы для измерить степень директивности или недирективности, которую использовал консультант. Было продемонстрировано, что отношение и ориентация консультанта играют важную роль в решениях, принимаемых клиентом.

Еще до публикации «Терапии, ориентированной на клиента» в 1951 году, он считал, что описываемые им принципы можно применять в различных контекстах, а не только в терапевтической ситуации. В результате он начал использовать термин «личностно-центрированный подход» позже в своей жизни для описания своей общей теории.

В результате он начал использовать термин «личностно-центрированный подход» позже в своей жизни для описания своей общей теории.

Личностно-центрированная терапия – это применение личностно-центрированного подхода к терапевтической ситуации. Другие приложения включают теорию личности, межличностных отношений, образования, ухода за больными, межкультурных отношений и других «помогающих» профессий и ситуаций.

В 1970 году Ричард Янг, Элтон Беккер и Кеннет Пайк опубликовали «Риторика: открытие и изменение», пользующийся большим авторитетом учебник по письму для колледжей, в котором использовался роджерианский подход к общению для пересмотра традиционной аристотелевской основы риторики.

Применение в сфере образования имеет большую устойчивую исследовательскую традицию, подобную терапии, где исследования начались в конце 1930-х годов и продолжаются сегодня (Cornelius-White, 2007). Роджерс описал подход к обучению в клиент-центрированной терапии и написал книгу «Свобода учиться», посвященную исключительно этому предмету в 1919 году.

К среднему детству их знания о себе расширяются настолько, что уже включают целую систему оценок собственных качеств.

К среднему детству их знания о себе расширяются настолько, что уже включают целую систему оценок собственных качеств. Нас заставляют пересматривать отношение к себе важные события жизни: смена работы, женитьба, рождение детей и внуков, развод, потеря работы, война, личные трагедии – аспекты, рассматриваемые более подробно в таком направлении как экзистенциальная психология.

Нас заставляют пересматривать отношение к себе важные события жизни: смена работы, женитьба, рождение детей и внуков, развод, потеря работы, война, личные трагедии – аспекты, рассматриваемые более подробно в таком направлении как экзистенциальная психология. ..

..

Они не полагаются на существующие кодексы и социальные нормы, но верят, что, поскольку они открыты для опыта, они смогут доверять своему собственному чувству добра и зла.

Они не полагаются на существующие кодексы и социальные нормы, но верят, что, поскольку они открыты для опыта, они смогут доверять своему собственному чувству добра и зла. Описание Роджерсом хорошей жизни:

Описание Роджерсом хорошей жизни: