Логика. I. Логика, язык и мышление — учебный курс

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- Год создания: 2010

- Организация: МГУ имени М.В. Ломоносова

- Описание: Первая часть трехсеместрового курса логики для студентов, обучающихся на отделении философии философского факультета. Читается в 1-ом семестре на 1-ом курсе. 36 часов лекции, 36 часов семинары. Основные разделы: предмет и основные понятия логики; логический анализ языка, логический анализ высказываний, классическая логика высказываний.

- Добавил в систему: Маркин Владимир Ильич

Преподавание курса

-

- МГУ имени М.

В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет - обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 3 сентября 2019 — 17 декабря 2019 Рейнгард Анастасия Михайловна

- МГУ имени М.В. Ломоносова, Философский факультет

- обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 4 сентября 2018 — 18 декабря 2018 Маркин Владимир Ильич

- МГУ имени М.

В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет - обязательная, базовой части, лекции, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 4 сентября 2018 — 18 декабря 2018

- МГУ имени М.В. Ломоносова, Философский факультет

- обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 4 сентября 2018 — 18 сентября 2018 Маркин Владимир Ильич

- МГУ имени М.

В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет - обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 5 декабря 2017 — 19 декабря 2017 Рейнгард Анастасия Михайловна

- МГУ имени М.В. Ломоносова, Философский факультет

- обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 6 сентября 2016 — 20 декабря 2016 Маркин Владимир Ильич

- МГУ имени М.

В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет - обязательная, базовой части, лекции, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 6 сентября 2016 — 20 декабря 2016 Рейнгард Анастасия Михайловна

- МГУ имени М.В. Ломоносова, Философский факультет

- обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 6 сентября 2016 — 20 декабря 2016 Маркин Владимир Ильич

- МГУ имени М.

В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет - обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 6 сентября 2016 — 20 декабря 2016 Ильин Алексей Алексеевич

- МГУ имени М.В. Ломоносова, Философский факультет, Кафедра логики

- обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 2 сентября 2015 — 20 декабря 2016 Попов Олег Владиленович

- МГУ имени М.

В. Ломоносова, Философский факультет, Кафедра логики

В. Ломоносова, Философский факультет, Кафедра логики - обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 4 сентября 2014 — 18 декабря 2014 Григорьев Олег Михайлович

- МГУ имени М.В. Ломоносова, Философский факультет

- обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 3 сентября 2014 — 17 декабря 2014 Маркин Владимир Ильич

- МГУ имени М.

В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет - обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 3 сентября 2014 — 17 декабря 2014 Маркин Владимир Ильич

- МГУ имени М.В. Ломоносова, Философский факультет

- обязательная, базовой части, лекции, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 2 сентября 2014 — 16 декабря 2014 Попов Олег Владиленович

- МГУ имени М.

В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет - обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 3 сентября 2013 — 24 декабря 2013 Кузина Елена Борисовна

- МГУ имени М.В. Ломоносова, Философский факультет

- обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- 3 сентября 2013 — 24 декабря 2013 Зайцев Дмитрий Владимирович

- МГУ имени М.

В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет - обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 3 сентября 2013 — 17 декабря 2013 Григорьев Олег Михайлович

- МГУ имени М.В. Ломоносова, Философский факультет

- обязательная, базовой части, лекции, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 3 сентября 2013 — 17 декабря 2013 Григорьев Олег Михайлович

- МГУ имени М.

В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет - обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 3 сентября 2012 — 18 декабря 2012 Маркин Владимир Ильич

- МГУ имени М.В. Ломоносова, Философский факультет

- обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 3 сентября 2012 — 18 декабря 2012 Григорьев Олег Михайлович

- МГУ имени М.

В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет - обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 3 сентября 2012 — 18 декабря 2012 Маркин Владимир Ильич

- МГУ имени М.В. Ломоносова, Философский факультет

- обязательная, базовой части, лекции, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 3 сентября 2012 — 18 декабря 2012 Попов Владимир Михайлович

- МГУ имени М.

В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет - обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 6 сентября 2011 — 20 декабря 2011 Кузина Елена Борисовна

- МГУ имени М.В. Ломоносова, Философский факультет

- обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 7 сентября 2010 — 22 декабря 2015 Ильин Алексей Алексеевич

- МГУ имени М.

В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет - обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 7 сентября 2010 — 28 декабря 2010 Маркин Владимир Ильич

- МГУ имени М.В. Ломоносова, Философский факультет

- обязательная, базовой части, лекции, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

- 7 сентября 2010 — 28 декабря 2010 Маркин Владимир Ильич

- МГУ имени М.

В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет - обязательная, базовой части, семинары, 36 часов

- Авторы: Маркин В.И., Зайцев Д.В.

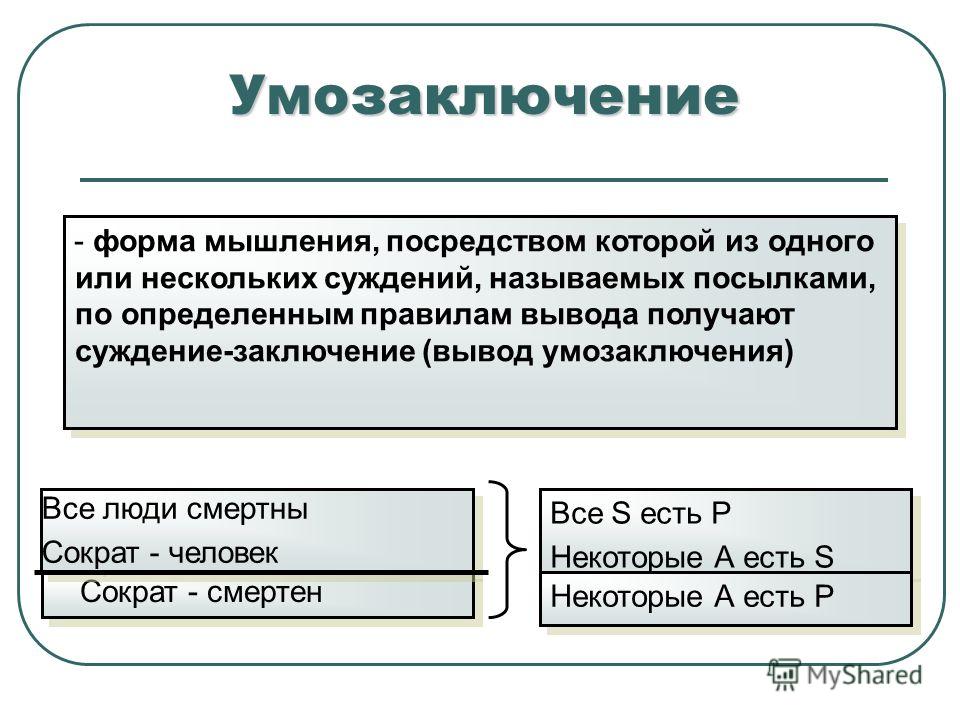

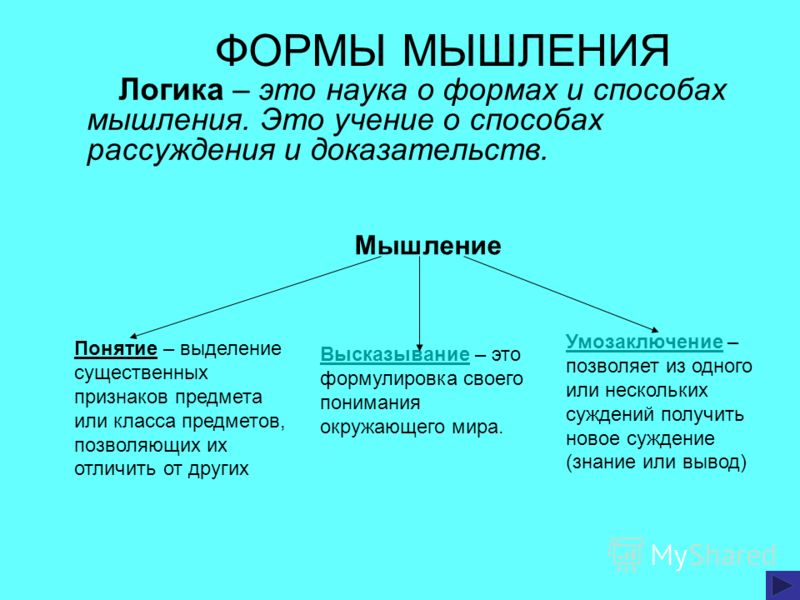

Мышление и язык в логике

20.03.2020

Французский философ XVII в. Р. Декарт доказывал, что способность нормально использовать язык является единственным достоверным признаком того, что некоторое существо обладает человеческим разумом. Эту способность невозможно обнаружить ни у автомата, ни у животного. Животное, впрочем, тоже представляет собой, по Декарту, разновидность автомата, наделенного рефлексами. Во всех отношениях, кроме языка, автомат может обнаруживать признаки интеллекта, иногда превосходящие соответствующие признаки человека. Но к языку ни животное, ни машина, лишенные разума, не будут способны, даже если наделить их физиологическими органами, необходимыми для производства речи.

Эта гипотеза о принципиальной неспособности животных говорить, подобно человеку, вызвала нескончаемые нападки на Декарта. Однако мысль его в основе своей верна: речью могут владеть только существа, наделенные разумом, и она является единственным способом проявления разума вовне.

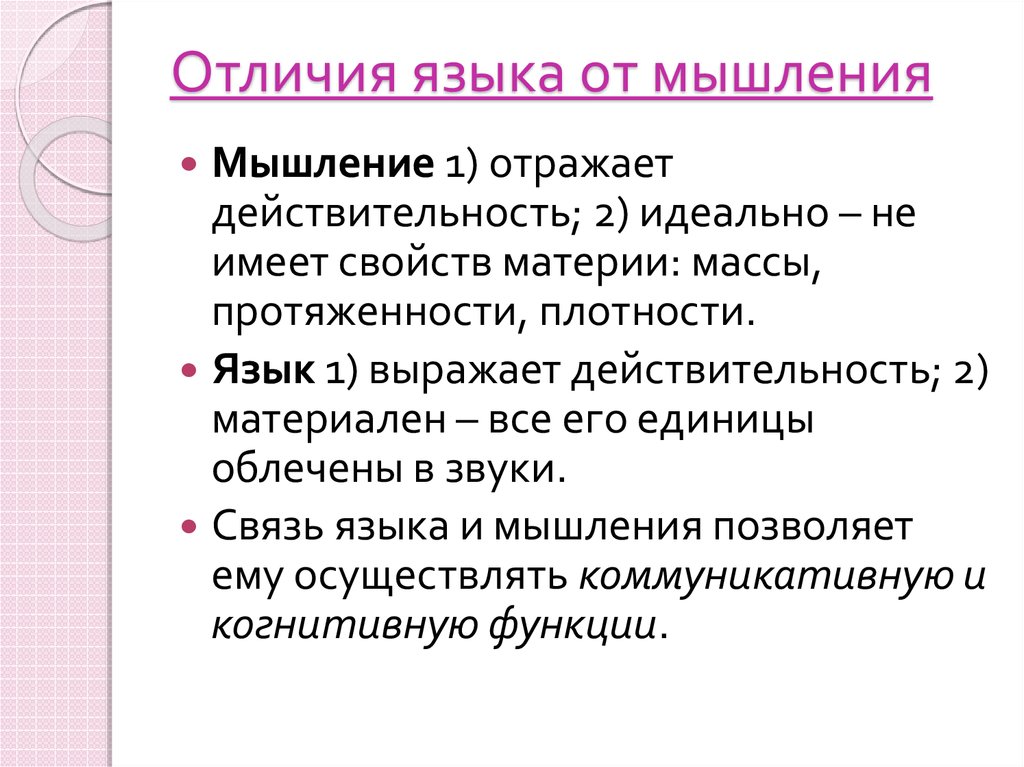

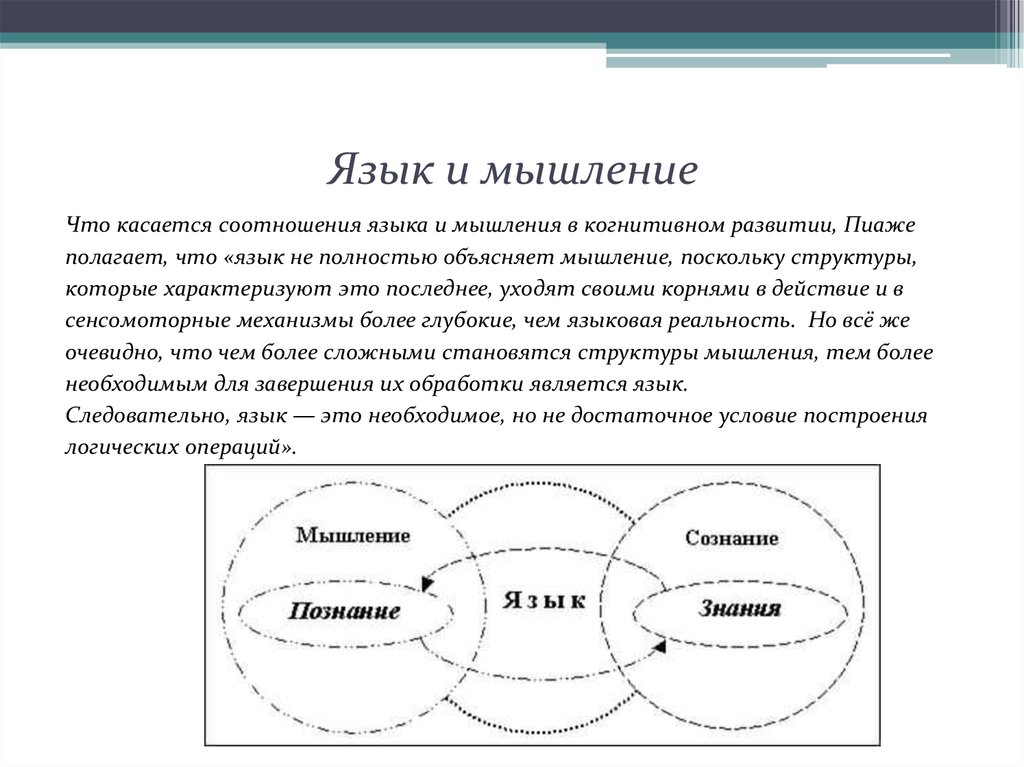

Язык — необходимое условие существования абстрактного мышления. Не случайно такое мышление, являющееся отличительной особенностью человека, принято называть «мышлением в понятиях».

Язык возникает одновременно с сознанием и мышлением. Являясь чувственно воспринимаемой оболочкой мышления, язык обеспечивает мыслям человека реальное, предметное существование в форме колебаний воздуха (звуков) или следов краски на бумаге (письма). Вне такой оболочки мысль недоступна для других.

Как и мышление, язык диалогичен: он существует для отдельного человека лишь постольку, поскольку существует для других.

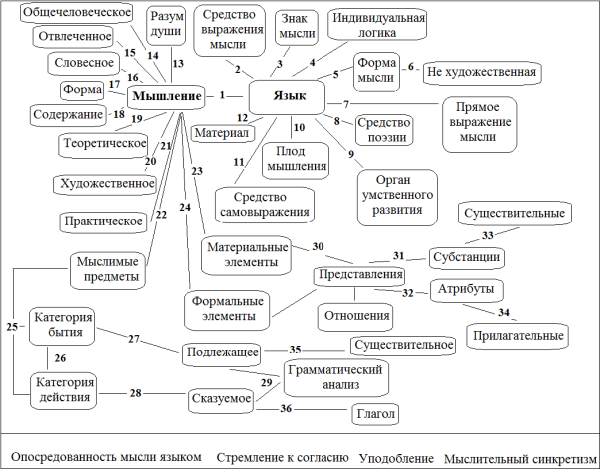

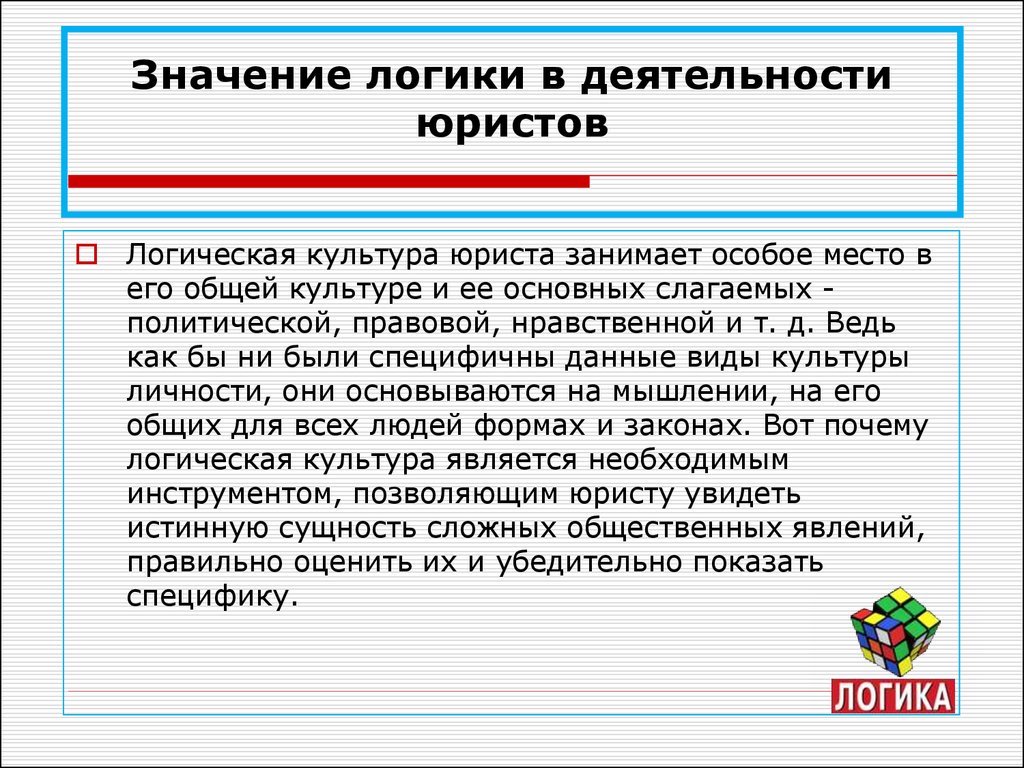

Логический анализ мышления всегда является исследованием языка, в котором оно протекает и без которого оно не является возможным. В этом плане логика — наука о мышлении — есть в равной мере и наука о языке.

В этом плане логика — наука о мышлении — есть в равной мере и наука о языке.

Мышление и использование языка — две предполагающие друг друга стороны как процесса познания, так и процесса общения. Язык участвует не только в выражении мысли, но и в самом ее формировании. Нельзя противопоставлять «чистое», внеязыковое мышление и его последующее выражение в языке.

Вместе с тем язык и мышление не тождественны. Каждая из сторон единства, составляемого ими, относительно самостоятельна и обладает специфическими законами.

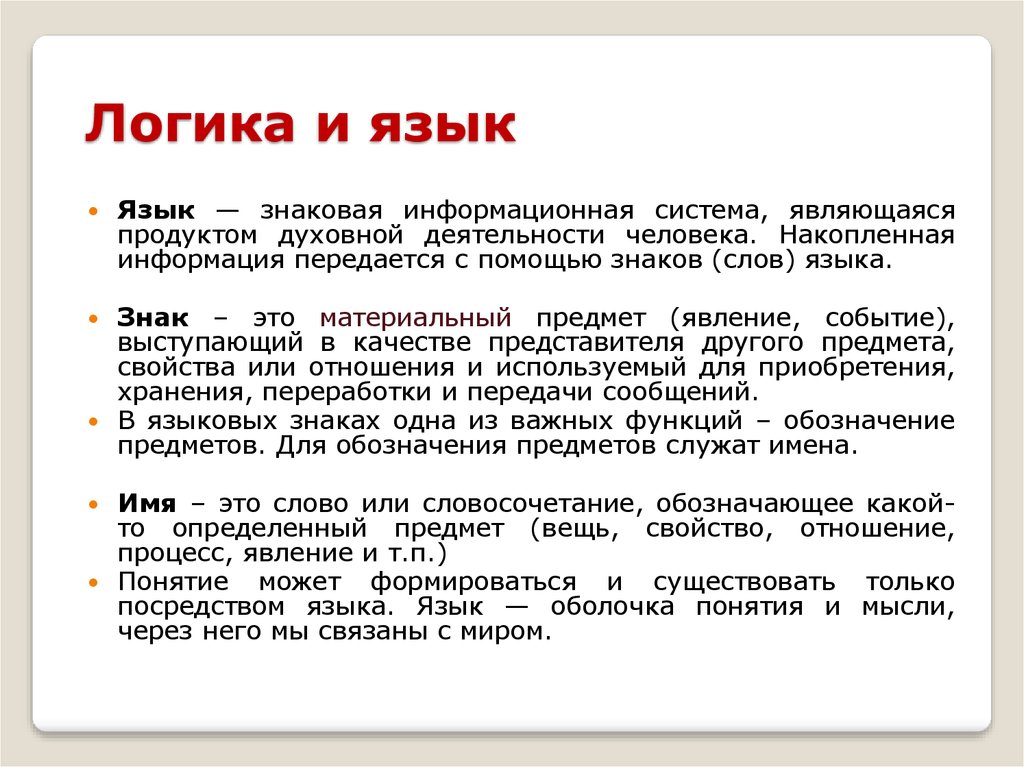

Язык — знаковая система, служащая для целей коммуникации и познания.

Системность языка выражается в наличии в каждом языке словаря, синтаксиса, семантики и прагматики.

Синтаксические правила языка устанавливают способы образования сложных выражений из простых и способы преобразования выражений языка.

Семантические правила определяют способы придания значения, или смысла, выражениям языка. Это достигается указанием тех обстоятельств, в которых должны приниматься предложения определенного вида.

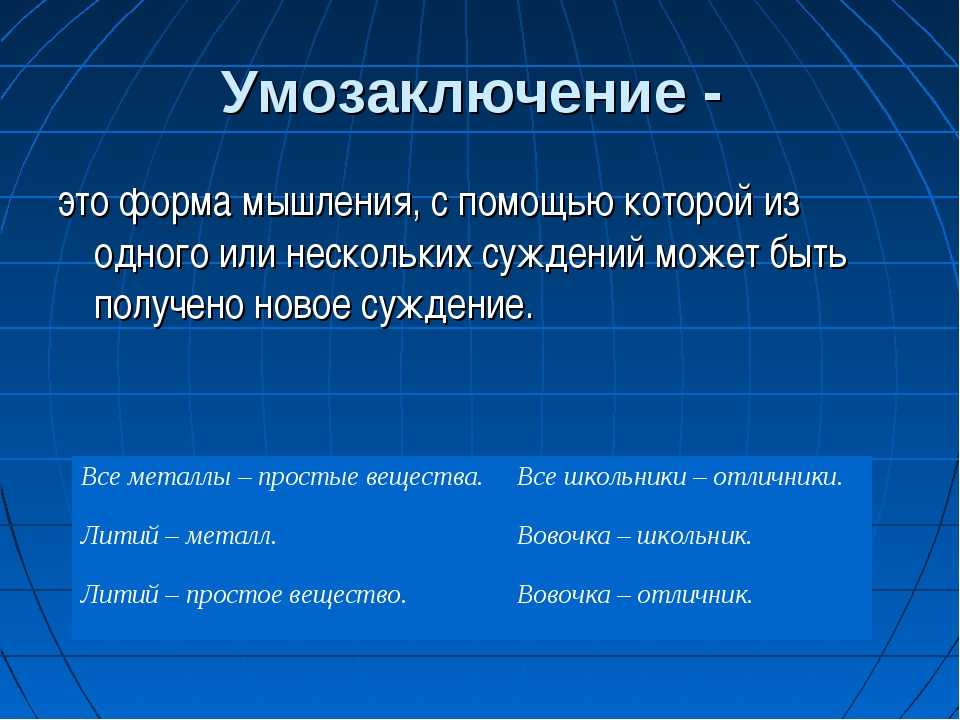

Правила значения обычно делятся на три группы: аксиоматические, выводные и эмпирические. Аксиоматические правила требуют принятия предложений определенного вида во всех обстоятельствах. Например, правила русского языка предписывают всем говорящим на этом языке всегда принимать предложения: «Каждый холостяк не женат», «Сантиметр равен одной сотой метра», «Красное не есть черное» и т.п. Выводные правила требуют принятия следствий, вытекающих из некоторых посылок, если приняты сами посылки. Например, таково правило, согласно которому, приняв предложения: «Если Иван Ильич человек, то он смертен» и «Иван Ильич человек», следует принять также предложение «Иван Ильич смертен». Ситуация принятия предложений, указываемая эмпирическими правилами значения, предполагает выход за пределы языка и внеязыковое наблюдение. К таким правилам относятся, например, правила, требующие принятия предложения «Больно» в случае ощущения боли, предложения «Этот предмет — красный» — при восприятии красного предмета и т. п.

п.

Языки, включающие эмпирические правила значения, принято называть «эмпирическими». Языки всех наук, за исключением логики и математики, являются эмпирическими.

Прагматические правила говорят об отношениях между языком и человеком, употребляющим этот язык.

Все языки могут быть разделены на естественные, искусственные и частично искусственные. Естественные языки, называемые также повседневными, разговорными, обычными и т.п., складываются стихийно и постепенно. История каждого такого языка неотделима от истории народа, владеющего им. Искусственные языки сознательно создаются людьми для каких-либо специальных целей: языки математики, логики, алгоритмические языки, шифры и т.п.

Языки естественных и гуманитарных наук относятся к частично искусственным. Скажем, учебник по логике всегда написан на каком-либо естественном языке: русском, английском, немецком и т.п. Вместе с тем помимо слов этого языка учебник обязательно включает собственно логическую терминологию, являющуюся по преимуществу интернациональной. Специальные термины частично искусственных языков и ясно зафиксированные связи этих терминов придают таким научным языкам необходимые им ясность и точность.

Специальные термины частично искусственных языков и ясно зафиксированные связи этих терминов придают таким научным языкам необходимые им ясность и точность.

Одна из особенностей искусственных языков состоит в строгой определенности их словаря, синтаксиса и семантики, что во многих случаях оказывается несомненным преимуществом таких языков в сравнении с естественными языками. Искусственные языки генетически и функционально вторичны в отношении естественного языка: первые возникают на базе второго и могут функционировать только в связи с ним.

Ключевые слова: Язык, Мышление, Логика

Источник: Логика. Теория и практика: учеб, пособие для бакалавров / А. А. Ивин. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 387 с.

| Материалы по теме |

|---|

Мышление человека как объект логики Логика: Учебник / И. |

Логика и употребления языка Логика. Теория и практика: учеб, пособие для бакалавров / А. А. Ивин. — 4-е изд., испр. и… |

Мышление как объект логики Тер-Акопов А.А. Юридическая логика: Учебное пособие: ИКФ Омега-Л; Москва; 2002 |

Язык как орудие мысли Дьюи Джон, Психология и педагогика мышления |

Связь языка и мышления Ганеев Б.Т. — Язык. Учебное пособие — 2001 |

Логика и язык Ганеев Б.Т. — Язык. Учебное пособие — 2001 |

Мыслительная функция языка Норман Б.Ю. — Теория языка. Вводный курс, 2004 |

Предмет психолингвистики Леонтьев А. |

Связь языка и мышления

Аннотация

Мышление — одна из важных форм деятельности сознания. Поэтому он не может быть адекватно описан и понят вне языка. Мышление как сознательный процесс можно понимать как общение. А общение невозможно без языка. Тема до сих пор остается дискуссионной в современном языкознании, что определяет актуальность нашего исследования. Язык является основным, решающим, но не всегда единственным средством общения. Люди изобретают и создают определенные формы речи и языкового выражения. В статье сопоставляются логические и лингвистические особенности языка и мышления. Мысли, обращенные к речи и языку, называются языковым мышлением. Мысли воплощаются в слова осознанно. В словах наши мысли обретают смысл. В человеческой речи развиваются понимание, осознание, ощущение как процесс языкового мышления, воздействующий на новую систему языка. Понимание речи обычно делится на распознавание речи и понимание речи. Понимание смысла сказанного и того, как это выражено. Тесную связь между языком и мышлением можно обосновать тем, что структурные и понятийные значения тесно связаны между собой. Цель статьи показать, как мышление связано с языком и как мысль отражается в словах, и как проанализировать ключевые моменты в этом вопросе. Используя описательный метод, мы попытались показать связи между языком и мышлением.

Понимание смысла сказанного и того, как это выражено. Тесную связь между языком и мышлением можно обосновать тем, что структурные и понятийные значения тесно связаны между собой. Цель статьи показать, как мышление связано с языком и как мысль отражается в словах, и как проанализировать ключевые моменты в этом вопросе. Используя описательный метод, мы попытались показать связи между языком и мышлением.

Ключевые слова: Мышлениеязыксловоформакатегориясознание

Введение

В аспекте связи языка и мышления термин логика имеет двойной смысл. Мышление отражает реальность. Понимание логики связано с понятием диалектической логики, отражающей объективную диалектику вещей. Внешние формы логического мышления, законы развития всех материальных вещей, суть учение о природе и духовности, о развитии и понимании конкретного содержания мира.

Древнегреческий философ Аристотель (4 й век до н.э.) предположил, что грамматика основана на мышлении. Для древних греков это

логотипы

использовалось одновременно со словами, сознанием, мышлением и речью. Его последователи, настоятели монастыря Пор-Рояль, французские ученые Арно и Лансло (1660 г.), в «Общей рациональной грамматике» констатировали, что целью языкознания является изучение логических принципов на основе всех языков, поскольку законы и категории мышления одинаковы для всех мыслящих людей, но одна грамматика. Таким образом, логические и языковые категории аналогичны. На основе логики существует форма мышления, отрицающая или подтверждающая то, что есть. Предмет мышления состоит из S (предмет мышления) и предиката P (отношение или единичность), связующего и кванта (все A и некоторое E). Подлежащее – это вызываемый субъект, а сказуемое – действие вызываемого субъекта. S — единственное число, а P — универсальное.

Его последователи, настоятели монастыря Пор-Рояль, французские ученые Арно и Лансло (1660 г.), в «Общей рациональной грамматике» констатировали, что целью языкознания является изучение логических принципов на основе всех языков, поскольку законы и категории мышления одинаковы для всех мыслящих людей, но одна грамматика. Таким образом, логические и языковые категории аналогичны. На основе логики существует форма мышления, отрицающая или подтверждающая то, что есть. Предмет мышления состоит из S (предмет мышления) и предиката P (отношение или единичность), связующего и кванта (все A и некоторое E). Подлежащее – это вызываемый субъект, а сказуемое – действие вызываемого субъекта. S — единственное число, а P — универсальное.

Согласно грамматике Пор-Руаяля идеи совпадают с предложениями. Например, предложение «Человек бежит» основано на мысли. Так что все в языке связано с логикой. Остатки таких представлений нашли отражение и в современной грамматической терминологии европейских языков. Например, в логических терминах, связанных с подлежащим (англ. subject, нем. Subjekt, фр. sujet) и сказуемым (англ. predicate, нем. Prädikat, фр. Prédicat).

Например, в логических терминах, связанных с подлежащим (англ. subject, нем. Subjekt, фр. sujet) и сказуемым (англ. predicate, нем. Prädikat, фр. Prédicat).

Великий немецкий лингвист Гумбольдт (1984), его соратники Лео Вайсбергер и американские этнологи Эдвард Сепир и Бенджамин Уорф выдвинули теорию лингвистической относительности. Согласно этой теории, люди, говорящие на разных языках, по-разному смотрят на мир, поэтому у каждого языка свое логическое мышление. Доказательства этого следует рассмотреть в научной литературе.

Гумбольдт отмечает, что «язык — это уникальный мир между людьми и окружающим его объективным миром» (Гумбольдт, 1984, с. 94). Каждый язык охватывает определенный круг людей, а затем может выйти из этого круга, чтобы войти в другой круг. Воображение и деятельность человека зависят от его впечатлений, а его отношение к предметам в полной мере отражается в языке.

Постановка проблемы

Воображение и деятельность человека зависят от его впечатлений, а его отношение к предметам в полной мере отражается в языке. Мышление обычно зависит от языка. В разных языках один и тот же предмет является не разным знаком, а разным видом. Более яркие примеры связаны со словами, определяющими цвета в разных языках: синий [синий] и голубой [небесно-голубой] в русском языке, blue, Blau, bleu в английском, немецком и французском языках. У некоторых африканских племен есть два слова для обозначения цвета: слово «горячий» (красный, оранжевый, желтый) и слово «холодный» (синий, фиолетовый, зеленый). Тарасов (2004), конкретизируя основные функции языка, выделяет: 1) язык как средство организации процесса использования имеющихся знаний для формирования новых знаний в перцептивном восприятии действительности; 2) язык как средство описания объектов культуры при общении с целью их распространения, в результате чего происходит трансляция культуры. Функция смыслового наполнения, приписываемого языковым знакам в памяти носителей языка, заключается в активизации образов сознания при общении, а также при перцептивном восприятии действительности, где язык организует знания для категоризации сенсорной информации, поступающей в мозг (Кабалоева, 2012).

Мышление обычно зависит от языка. В разных языках один и тот же предмет является не разным знаком, а разным видом. Более яркие примеры связаны со словами, определяющими цвета в разных языках: синий [синий] и голубой [небесно-голубой] в русском языке, blue, Blau, bleu в английском, немецком и французском языках. У некоторых африканских племен есть два слова для обозначения цвета: слово «горячий» (красный, оранжевый, желтый) и слово «холодный» (синий, фиолетовый, зеленый). Тарасов (2004), конкретизируя основные функции языка, выделяет: 1) язык как средство организации процесса использования имеющихся знаний для формирования новых знаний в перцептивном восприятии действительности; 2) язык как средство описания объектов культуры при общении с целью их распространения, в результате чего происходит трансляция культуры. Функция смыслового наполнения, приписываемого языковым знакам в памяти носителей языка, заключается в активизации образов сознания при общении, а также при перцептивном восприятии действительности, где язык организует знания для категоризации сенсорной информации, поступающей в мозг (Кабалоева, 2012). .

.

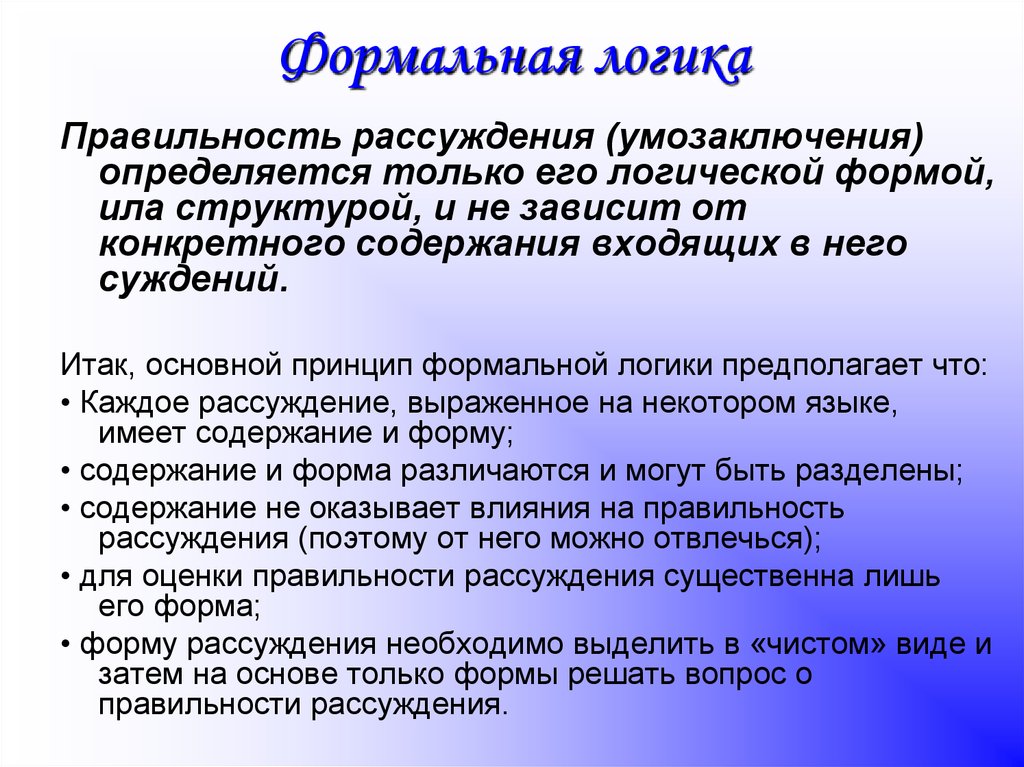

Современная формальная логика далека от структуры естественного мышления с аксиоматическими структурами и не принимает в качестве своего предмета структуру теоретического мышления; последний представляет интерес для логики (Нарский, 1967). Эйнштейн (1965) также утверждает: «Чистое логическое мышление не дает никакого знания о мире фактов; восприятие реального мира рождается из опыта и заканчивается им. Чисто логическая ситуация ничего не говорит о действительности» (с. 74). «Мы постигаем мысли уже сформированных языковых фреймворков». Мышление может свободно конкретизировать свои категории, вводить новые, тогда как категории языка, будучи частью системы, которую получает и сохраняет каждый носитель языка, «не могут быть изменены по воле говорящего» (Бенвенист, 2002). Язык выражает не только знания о мире, но и наше отношение к внешнему миру, к другим людям и к себе, а также наши эмоции и волевые побуждения.).

В настоящее время проблема логики стала актуальной для развития кибернетики и логики и широко обсуждается на различных симпозиумах. В частности, обсуждается важность логики синтеза. С этой точки зрения нельзя противопоставлять математическую логику содержания логике форм.

В частности, обсуждается важность логики синтеза. С этой точки зрения нельзя противопоставлять математическую логику содержания логике форм.

Исследовательские вопросы

В широком смысле логические категории — это ментальные категории, представляющие реальные объекты. Такое понимание проблемы доказывается на основе теории Эсперсена (1958). Эсперсен пишет:

Следует иметь в виду, что в зависимости от строения каждого языка, помимо синтаксических и производных категорий, независимых от случайных фактов, существующих в языке, существуют внутриязыковые категории. Эти категории универсальны, потому что они применимы ко всем языкам и редко в этих языках точно прописаны. Одни из них относятся к фактам внутреннего мира как рода, а другие к логической и интеллектуальной деятельности. Из-за отсутствия подходящего термина эти категории будем называть категориями понимания. Вопрос о грамматиках состоит в том, чтобы исследовать отношения между синтаксическими и концептуальными категориями в каждом конкретном случае. . (Цит. по: Гарипова, 2009 г., п. 1485)

. (Цит. по: Гарипова, 2009 г., п. 1485)

Эти категории посредственно и сложно отражаются в синтаксических категориях. Говоря об узком значении логики, Панфилов (1957) отмечает, что логические категории относятся к категориям на логическом и грамматическом уровне. Он сопоставляет их с грамматическими категориями, имеющими определенные значения, но не имеющими прямого отношения к мышлению (Панфилов, 1957).

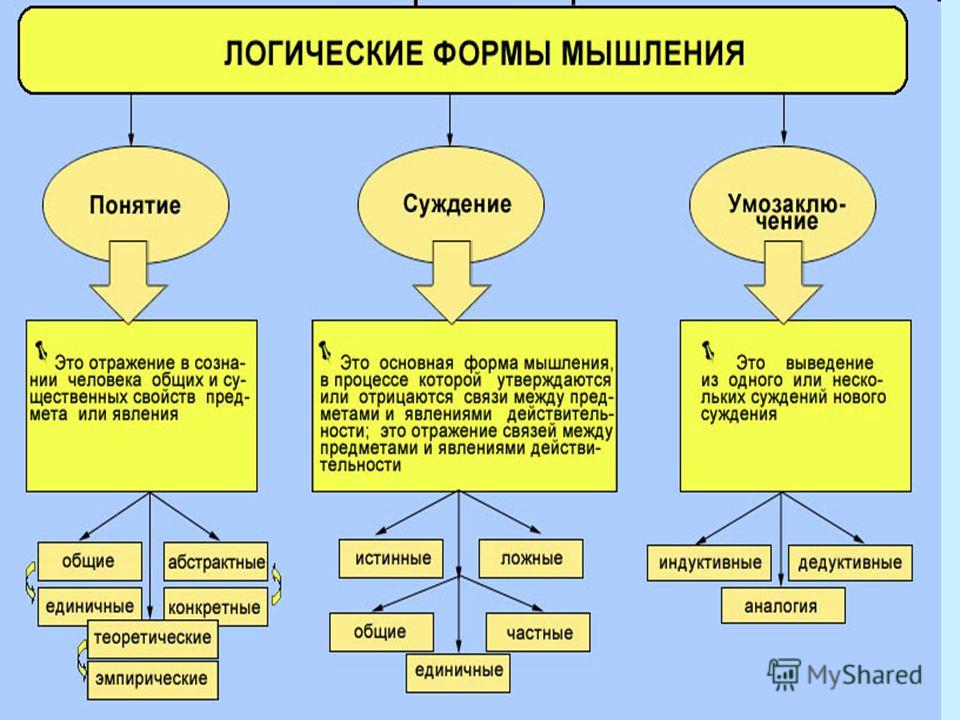

Наименее напряжённой проблемой является результат, где соотносятся логические формы мышления и языковые формы его выражения. Стоит отметить, что среди всех этих ограниченных проблем следует отметить необычайное разнообразие концепций и взглядов.

Отношение слова и понятия также является одним из наиболее дискуссионных вопросов логики и языкознания. В основе рассуждения лежит соотношение смысла и понятия. Обобщая вышеизложенное, можно выделить два основных момента: 1) значение слова является синонимом понятия; 2) значение слова интерпретируется как языковой катехизис содержательного плана. Второе мнение кажется более правильным. Важно отметить, что концепция отношения между значением слова и понятием принимается не только лингвистами, но и логиками и философами.

Второе мнение кажется более правильным. Важно отметить, что концепция отношения между значением слова и понятием принимается не только лингвистами, но и логиками и философами.

Цель исследования

Статья направлена на то, чтобы по-новому описать тесную связь мышления и языка и проанализировать отражение суждения и мышления в языковых категориях.

Методы исследования

В исследовании использован описательный метод языкознания.

Находки

Упомянув два возможных аспекта содержания слова, мы можем увидеть то же мнение Шаффа (1963): «Мы воспринимаем эту ментально-лингвистическую структуру как понимание или значение слова в зависимости от мыслительного процесса или языкового процесса» (стр. 73). ).

Несмотря на множество определений слова и отрицание его существования, слово существует объективно. Невозможно представить общение без слов. Конечно, мы не можем называть понятия, находящиеся в нашем сознании, предметами и событиями материального мира.

Слова изучаются в языкознании, потому что это категория языка, поскольку понятие есть категория мышления, его надо изучать в логике. Неразрывная связь языка и логического мышления проявляется прежде всего во взаимосвязи слов и понятий. Потому что восприятие мира предметов и событий в мозгу человека мы выражаем в вербальной форме и доносим до других только словами. (Ракабов, 1993, с. 109)

Существуют три основных вопроса языка и логического мышления: 1. слова и понимание, 2. предложение и суждение, 3. соотношение между грамматическими и логическими категориями.

Исследователи отмечают, что создание и существование понятия слова основано на противопоставлении языка и мышления (Мышление и язык, 1957). Взаимодействие слов и понятий формируется в сознании. Материалистическая философия учит нас, что понятие отражает объекты и события объективного мира в сознании человека. По общему мнению, «мы видим образ реальной вещи в человеческом понимании, а не образ абсолютного понятия, находящегося на известной стадии развития. Прежде чем люди могли прийти к пониманию фигур и сравнению их форм, они должны были сформироваться в образ из сознания» (Галкина-Федорчук, 19).56, с. 47).

Прежде чем люди могли прийти к пониманию фигур и сравнению их форм, они должны были сформироваться в образ из сознания» (Галкина-Федорчук, 19).56, с. 47).

Мышление тесно связано с воображением. Но воображение не может создать полного, всестороннего и точного представления о предметах и событиях объективного мира. Мышление правильно и точно отражает предметы и явления объективного мира. Такое отражение, вернее словесное выражение объективной действительности, называется понятием.

Пока в языке нет отражения звуков образов, его нельзя назвать понятием. Поэтому, когда мы смотрим на объективный мир, мы видим разные вещи. Значение имеет понятие, имеющее вербальное выражение. В противном случае предмет или событие, принадлежащее объективному миру, не могло бы иметь единицы мысли, т. е. собственного выражения. Дело в том, что мы не можем осмыслить свои чувства, то есть они не имеют самостоятельного сознания в нашем сознании. Например, атомы, электроны, нейтроны и так далее, но вполне возможно, что эти объективные реальности можно понять, поскольку они имеют в виду понятия. (Ахундов, 1979, стр.37)

(Ахундов, 1979, стр.37)

Щерба (1947) указывает, что «понятие слова связано прежде всего с понятием предмета, являющимся результатом анализа действительности предмета под влиянием наших активных отношений с ним» (с. 83).

В языках современного мира существует неразрывная связь между словами и понятиями, независимо от того, выражены ли они мотивированными или немотивированными словами. Как уже было показано, хотя понятие реальности и выражается словами в человеческом уме, слова и понятия — не одно и то же, между ними много различий. Имеются следующие отличия:

1. «Все понятия выражаются словами, но не все слова выражаются понятием, т. е. во всех языках мира есть слова, не выражающие понятия. Не имеет значения даже часть слов, имеющих лексико-семантическое значение, например, специальные существительные, особенности имени человека, а также его заместители» (Рацабов, 1993, с.77). Например: Я только для себя. Для кого-то другого я могу быть тобой или ею. Дерево везде дерево. Деревья в одном месте не могут быть цветком, а в другом деревом. Как известно, понятие есть выражение характерных признаков предмета в словах.

Дерево везде дерево. Деревья в одном месте не могут быть цветком, а в другом деревом. Как известно, понятие есть выражение характерных признаков предмета в словах.

Если имя человека было понятием, то человек, которого зовут Алим (ученый), должен был быть ученым. За исключением слов этой группы, слова, входящие во все вспомогательные части речи, значения не выражают. В языкознании ряд исследователей предполагают, что вспомогательные слова выражаются понятием.

Гурбанов (1977) в г. Общее языкознание показывает, что сторонники использования вспомогательных слов для понимания отношений основываются на взаимодействии слов и отношений. Представление о том, что вспомогательные слова экспрессивны благодаря своей связи и отношению, неверно. Это потому, что представления о материальном мире отражают объекты и события в человеческом мозгу. Несмотря на то, что такие вспомогательные слова в нашем языке имеют звуковое оформление, в мышлении они не отражаются.

2. Одно слово выражает несколько понятий, т. е. слово фонетически одно и то же, но выражения его различны, поэтому семантическая система языка неограниченна. Например, слово «газ» в азербайджанском языке означает название птицы и название топлива. Омонимичные слова имеют одинаковое или разное происхождение. Примерами того же происхождения являются слово «газ» (вид птиц, «газ-топливо», «каз-глагол»), слово «бал» (бал — продукт пчелы, бал — танец) — языковые единицы.

Одно слово выражает несколько понятий, т. е. слово фонетически одно и то же, но выражения его различны, поэтому семантическая система языка неограниченна. Например, слово «газ» в азербайджанском языке означает название птицы и название топлива. Омонимичные слова имеют одинаковое или разное происхождение. Примерами того же происхождения являются слово «газ» (вид птиц, «газ-топливо», «каз-глагол»), слово «бал» (бал — продукт пчелы, бал — танец) — языковые единицы.

3. Несколько слов выражают понятия, а синонимы возникают в семантической системе языка. Например, слова дунья, джахан, алам представлять одно понятие. Хотя синонимы выражают одно и то же значение, они не совпадают со смысловыми значениями. В некоторых случаях эти слова не используются взаимозаменяемо. Таким образом, в то время как «dünya müharibəsi» возможно, невозможно сказать «cahan müharibəsi». Однако тип синонимов, называемых дубликатами, перекрывается во всех стилях.

Мы предполагаем, что имеющиеся варианты решения этих задач приводят к тому, что это соотношение обычно интерпретируется прямым образом. Роль языка и мышления противоречит выражению логических категорий. Однако сложность языка и мышления, их специфические когнитивные и коммуникативные компоненты специфически переплетаются, а особенности их функционирования в различных сферах человеческой деятельности игнорируются.

Роль языка и мышления противоречит выражению логических категорий. Однако сложность языка и мышления, их специфические когнитивные и коммуникативные компоненты специфически переплетаются, а особенности их функционирования в различных сферах человеческой деятельности игнорируются.

Уорф (1977) считал, что поведение человека объясняется языковыми факторами. Он начал свою карьеру в качестве инспектора по безопасности и поэтому привел пример из этой отрасли. Например, рабочие курили возле чана с надписью Пустые бочки из-под бензина . На дне этих резервуаров содержался остаточный газ и опасный газ. Люди смотрели на расписание с ободряющими словами. Это относится и к прилагательному легковоспламеняющийся . Префикс в является приставкой отрицания. Позднее это слово было заменено словом легковоспламеняющийся .

Из этих наблюдений ученый сделал вывод, что понятия времени и материи не передавались всем в одинаковой форме. Они зависят от характера языка. Грамматика и логика не отражают реальности; они меняются от языка к языку. Согласно Уорфу (1977), если бы законы Ньютона использовались в языке хопи, мир был бы другим.

Грамматика и логика не отражают реальности; они меняются от языка к языку. Согласно Уорфу (1977), если бы законы Ньютона использовались в языке хопи, мир был бы другим.

«Слово в период зарождения фольклора еще не было знаком, пробуждающим в уме соответствующую мысль; люди еще не умели мыслить абстрактно. Их мысли, как и слова, картины» (Крушевский, 1998, с. 25). В силу закона ассоциации по сходству слова должны вписываться в языковые системы или гнезда в сознании, а по закону ассоциации по смежности образовывать ряды (Акимова, 2012). Слово выражает понимание предмета, но не определяет конкретные объекты. Например, такие ботанические понятия, как Uncraut (сорняк), Obst (плод) и Gemus (овощ), являются чистыми идеями, созданными человеческим разумом. Если специального названия нет, то оно не отражается в языке. Названия предметов и событий в разных языках также различны. Например, во многих европейских языках слово «нога» выражается двумя словами:

нога – ступня, бейн – возня, пестрый – джамбе

.

Предполагается, что эскимосский язык содержит 100 слов для обозначения снега и 500 слов в арабском для обозначения лошадей и верблюдов. Ныне лингвисты считают это преувеличением. Во многих случаях это разнообразие является названием объекта в зависимости от того, как он отражается в обществе.

Сторонники теории языковой относительности призывают к самобытности разных народов и их национальной идентичности. Сторонники идеи тождества грамматических и логических категорий объединяют логическое мышление, лежащее в основе национальной грамматики. Судя по всему, истина где-то посередине.

Язык можно сравнить с очками с разноцветными линзами. Если у человека розовая или голубая линза, он или она будет видеть все в розовом или голубом цвете, но размер предметов будет одинаковым для всех.

Заключение

Автор может сделать следующие выводы:

Существование слова объективно. В разных языках мотивированное выражение слов отличается друг от друга по характеру и значению.

Предложение есть материализация суждения в речи. Несмотря на то, что многие философы отрицают тесную связь суждения и суждения, следует отметить, что отрицать эту связь неправомерно. Предложение основано на утверждении, а утверждение является ядром предложения. Если утверждение существует, то оно должно быть в предложении или наоборот.

Слово – это знак, а также особая сущность человека между его внутренним миром и внешними событиями. Изучение иностранных языков – это новая перспектива, новое мировоззрение.

На самом деле грамматика и логика не отражают материальной реальности. Они характеризуются по-разному в зависимости от строения языков разных народов мира. Иными словами, логика и грамматика для каждого языка находятся в прямой зависимости от ментального мышления и культурного мировоззрения народов.

Ссылки

- Акимова Е.В. (2012). Терминология Казанской лингвистической школы из области психолингвистики. Бык. Челяба. Универ. Филолог.

История искусств, 65(23(277)), 5–13.

История искусств, 65(23(277)), 5–13. - Арно, А., и Лансло, К. (1660 г.). Общая рациональная грамматика. Франс. Париж.

- Ахундов А.А. (1979). Ümumi dilçilik. Вяз.

- Бенвенист, Э. (2002). Общее языкознание. Редакция УРСС.

- Эйнштейн, А. (1965). Физика и реальность. Высшая школа.

- Эсперсен, О. (1958). Философия грамматики. Прогресс.

- Галкина-Федорчук, Е. М. (1956). Слово и понятие. Наука.

- Гарипова Г. Р. (2009). О роли языка в формировании мышления (к постановке проблемы). Бык. Башкирского ун-та, 14(4), 1485–1486.

- Гурбанов, А. (1977). Общее языкознание. Учеба ВУЗ.

- Гумбольдт, В. (1984). Избранные труды по языкознанию. Прогресс.

- Кабалоева Л.Б. (2012). К вопросу об изучении мышления методами когнитивной лингвистики. Бык. ТГУ, 4(108), 237–245.

- Крушевский, Н.В. (1998). Избранные работы по языкознанию. Наука.

- Нарский И. С. (1967). К проблеме противоречия в диалектической логике.

Филос. Выпуски, 4, 76–87.

Филос. Выпуски, 4, 76–87. - Панфилов В.З. (1957). К вопросу о соотношении языка и мышления. Мышление и язык. Прогресс.

- Рацабов, А. (1993). Dil, şüur, cəmiyyət, tarix. Азернер.

- Шафф, А. (1963). Введение в семантику. Наука.

- Щерба, Л.В. (1947). Преподавание иностранного языка в средней школе. Высшая школа.

- Тарасов, Е. Ф. (2004). Языковое сознание. Вопросы психолингвистики, 2, 52–57.

- Мышление и язык (1957). Прогресс.

- Уорф, Б. (1977). Язык, мысль и реальность. Массачусетский технологический институт Пресс.

Информация об авторских правах

Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Об этой статье

Краткое изложение главы – Платформа электронного обучения Университета Вахемо

Язык – это самое важное в изучении логики. Учитывая, что логика — это изучение аргументов, а язык — основной инструмент общения, существует не только прочная связь между языком и логикой, но и первая занимает видное место в дисциплине последней. Аргумент, как самый специальный предмет логики, есть не что иное, как процесс рассуждения, который конструируется и передается посредством языка. Уточнение и анализ терминов и утверждений является задачей философии вообще и логики в частности. Чтобы хорошо интерпретировать, анализировать и оценивать аргументы, нужно уделять пристальное внимание языку. Многие ошибки в логике происходят из-за небрежного или неточного использования языка, а также из-за неправильного понимания природы языка. Следовательно, если мы хотим успешно оценить логическую правильность аргументов, важно обратить особое внимание на язык, на котором аргументы выражены. В частности, значения и определения очень важны как для ясной, эффективной и всеобъемлющей коммуникации, так и для логической, научной и критической оценки аргументов.

Учитывая, что логика — это изучение аргументов, а язык — основной инструмент общения, существует не только прочная связь между языком и логикой, но и первая занимает видное место в дисциплине последней. Аргумент, как самый специальный предмет логики, есть не что иное, как процесс рассуждения, который конструируется и передается посредством языка. Уточнение и анализ терминов и утверждений является задачей философии вообще и логики в частности. Чтобы хорошо интерпретировать, анализировать и оценивать аргументы, нужно уделять пристальное внимание языку. Многие ошибки в логике происходят из-за небрежного или неточного использования языка, а также из-за неправильного понимания природы языка. Следовательно, если мы хотим успешно оценить логическую правильность аргументов, важно обратить особое внимание на язык, на котором аргументы выражены. В частности, значения и определения очень важны как для ясной, эффективной и всеобъемлющей коммуникации, так и для логической, научной и критической оценки аргументов. Прежде чем мы решим, выполняются ли требования определенного аргумента, необходимо понять значения слов, составляющих утверждения, которые, в свою очередь, составляют данный аргумент.

Прежде чем мы решим, выполняются ли требования определенного аргумента, необходимо понять значения слов, составляющих утверждения, которые, в свою очередь, составляют данный аргумент.

Язык выполняет две основные логические функции: передачу информации и выражение или пробуждение чувств, которые выражаются с помощью некоторых терминов. Говорят, что те термины, которые передают информацию, имеют 90 162 когнитивных значений 90 163 , а те, которые выражают или пробуждают чувства, имеют 90 162 эмоциональных значений 90 163 . Эмоционально заряженные высказывания обычно имеют как когнитивное, так и эмоциональное значение. Однако, поскольку логика имеет дело главным образом с когнитивным значением, наша главная задача должна состоять в том, чтобы отличить и отделить когнитивное значение эмоциональных утверждений от эмоционального значения, которое обычно известно как претензия по стоимости . Притязания на ценность обычно являются наиболее важной частью когнитивного значения эмоциональных высказываний. Таким образом, для целей логики важно, чтобы мы могли отделить ценностные притязания эмоционально заряженных высказываний от эмоционального значения и рассматривать эти притязания как отдельные высказывания.

Таким образом, для целей логики важно, чтобы мы могли отделить ценностные притязания эмоционально заряженных высказываний от эмоционального значения и рассматривать эти притязания как отдельные высказывания.

Неясность и двусмысленность — две лингвистические проблемы, влияющие на наше когнитивное использование языка. Языковое выражение называется расплывчатым, если существуют пограничные случаи, в которых невозможно сказать, применимо это выражение или нет. Расплывчатые выражения часто допускают непрерывный диапазон интерпретаций. Говорят, что выражение равно двусмысленный , когда его можно интерпретировать как имеющий более одного четко определенного значения в данном контексте. Роль неопределенности и двусмысленности в аргументах удобно исследовать в контексте противоречивых споров между людьми. Такие конфликты называются спорами . Споры могут быть устными или фактическими . Первый сосредотачивается на смешении когнитивных значений между спорщиками, а второй — на фактах.

Термины символизируют два вида значений: интенсиональное значение и экстенсиональное значение. интенсиональное значение , также известное как интенсионал или коннотация , состоит из качеств или атрибутов, которые коннотирует термин, а экстенсиональное значение, также известное как расширение или денотация , состоит из члены класса, который обозначает этот термин. Чтобы избежать субъективных элементов, вторгающихся в понятие коннотации и, конечно же, в понятие денотации, логики обычно ограничивают значение коннотации и денотации условный оттенок и обозначение. Иногда расширения могут быть пустыми, но намерения.

Значения передаются или объясняются определениями. Определение — это группа слов, которая присваивает значение некоторому слову или группе слов; и состоит из двух частей: definiendum (слово или группа слов, которые должны быть определены) и definiens (слово или группа слов, которые дают определение).

В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет В. Ломоносова, Философский факультет, Кафедра логики

В. Ломоносова, Философский факультет, Кафедра логики В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет В. Ломоносова, Философский факультет

В. Ломоносова, Философский факультет В. Демидов; под ред. проф. Б. И. Каверина. — 7-е изд., испр., 2012

В. Демидов; под ред. проф. Б. И. Каверина. — 7-е изд., испр., 2012 А., Язык, речь, речевая деятельность

А., Язык, речь, речевая деятельность История искусств, 65(23(277)), 5–13.

История искусств, 65(23(277)), 5–13. Филос. Выпуски, 4, 76–87.

Филос. Выпуски, 4, 76–87.