МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕThe Thought Experiment, Its Role in Historical Studies

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-03-00704 «Реконструкции как методологические приемы в контексте актуализации исторического познания».

Рубрика: Круглый стол «Наука и историчность»

Микешина Л. А. Мысленный эксперимент, его роль в исторической науке // Диалог со временем. 2018. Вып. 65. С. 35-47.

Ключевые слова: эпистемология, мысленный эксперимент, физическая наука, историческая наука, ценностные ориентации, Средневековье

С целью изучения и развития эпистемологии социально-гуманитарного знания рассматривается частная, но принципиально значимая эпистемологическая проблема – возможность мысленного эксперимента (МЭ) в науке истории. Показаны методология и значение МЭ в естествознании, в частности, в истории физической науки, а также в эпистемологии гуманитарного знания на примере трудов В.

Keywords: epistemology, thought experiment, physics, epistemology of the humanities, historical studies, metahistory

To investigate and develop the epistemology of social studies and the humanities, this paper examines some special features of historical studies methodologies, and, in particular, how thought experiments are possible in historical studies. To begin with, the methodology and significance of thought experiments are shown in connection to the history of physics and the humanities. The main attention is paid to thought experiments and their classical forms in historical studies: H. White’s “Metahistory”, J.

В современной интеллектуальной истории особое значение придается

созданию новых методов и переосмыслению исторически сложившихся приемов

и принципов эпистемологии истории как науки. Одно из перспективных

направлений – переосмысление форм и видов такого метода, как

эксперимент, – базового для множества существующих наук. Очевидно, что в

прямом смысле эмпирический эксперимент, по-видимому, неприемлем в

исторической науке, но возникает проблема – возможен ли мысленный

эксперимент в историческом познании, если он успешно применяется в

естественных и в социально-гуманитарных науках. В его возможности

убеждают положительные примеры такого подхода и его обоснования. Обобщая

опыт интеллектуальной истории, З.А. Чеканцева делает эпистемологически

важные выводы: текст – это не статичная структура, а «пульсирующее

пространство постоянно возникающей интерпретации, которая актуальна

только в момент чтения.

Исследование этой проблемы тесно связано с особенностями субъекта

познания в истории в отличие от других гуманитарных и социальных наук. Следует, в частности, учесть глубокое размышление-исследо-вание А.М.

Руткевича о природе исторического знания и об особенностях самого

историка-исследователя. Трактуя эксперимент в истории подобно этому

методу в естествознании, автор, по сути, закрывает возможность

исследования этой проблемы2. Но прежде чем ответить на вопрос –

возможен ли мысленный эксперимент в изучении истории прошлого и каковы

условия его применения, необходимо отметить особенности давно

применяемых экспериментов такого рода в естественных и гуманитарных

областях научного познания.

Следует, в частности, учесть глубокое размышление-исследо-вание А.М.

Руткевича о природе исторического знания и об особенностях самого

историка-исследователя. Трактуя эксперимент в истории подобно этому

методу в естествознании, автор, по сути, закрывает возможность

исследования этой проблемы2. Но прежде чем ответить на вопрос –

возможен ли мысленный эксперимент в изучении истории прошлого и каковы

условия его применения, необходимо отметить особенности давно

применяемых экспериментов такого рода в естественных и гуманитарных

областях научного познания.

Общие проблемы метода МЭ в естественных науках

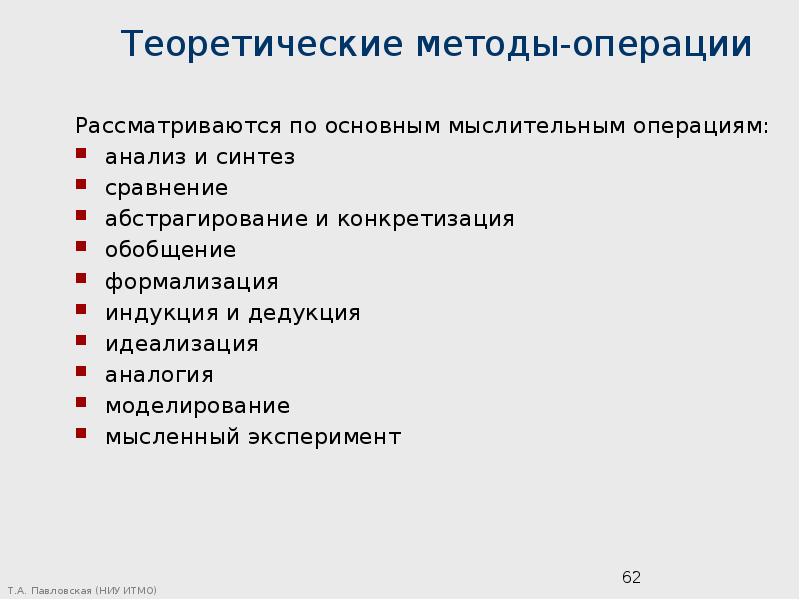

Понятие мысленного эксперимента как теоретического метода давно

использовалось в истории и философии науки. Так, известны размышления

шотландского философа и ученого Т. Рида (1710–1796) о придуманных им

людях, воспринимавших мир в рамках не эвклидовой, но сферической

геометрии. В этом случае МЭ понимался как воображаемый метод,

действующий по принципу «что если бы это было возможно?»3. Ученые

стали осознавать, что теоретическое знание не всегда можно получить

только из прямого чувственного контакта с объектом, т.е. логически вывести из опыта, причем, как правило, с помощью

индуктивно-дедуктивного обобщения. Уже в XVII в. Галилей использовал МЭ,

рассматривая, например, движение предмета по наклонной плоскости «без

трения», при исследовании рычага и наклонной плоскости, а также допускал

возможность размышлять в контексте «воображаемой реальности». В целом он

применял МЭ для конструирования предмета теоретического исследования –

мысленного движения, инерциального движения, опираясь также на опыт

«коперниканского мышления» о небесной механике, во многом содержащего

элементы МЭ 4.

Ученые

стали осознавать, что теоретическое знание не всегда можно получить

только из прямого чувственного контакта с объектом, т.е. логически вывести из опыта, причем, как правило, с помощью

индуктивно-дедуктивного обобщения. Уже в XVII в. Галилей использовал МЭ,

рассматривая, например, движение предмета по наклонной плоскости «без

трения», при исследовании рычага и наклонной плоскости, а также допускал

возможность размышлять в контексте «воображаемой реальности». В целом он

применял МЭ для конструирования предмета теоретического исследования –

мысленного движения, инерциального движения, опираясь также на опыт

«коперниканского мышления» о небесной механике, во многом содержащего

элементы МЭ 4.

Сегодня, особенно после настойчивого утверждения Эйнштейна, что нет

прямой логической связи между теорией и реальным объектом, стали

осознавать – теория строится не по отношению к эмпирическому объекту,

но по отношению к его модели. Соответственно, МЭ применяется, как

особый способ рассуждения, специфический теоретический метод,

исследующий процессы в «чистом виде», конструирующий идеализированные

или даже неосуществимые в реальности ситуации и состояния.

Австрийский физик и философ Э. Мах, авторитет которого был высок даже

для Эйнштейна, доказал, что кроме материального физического

эксперимента, который может предварительно продумываться-проигрываться в

воображении, «существует еще другой, получающий широкое применение на

более высокой ступени умственного развития – мысленный эксперимент или

эксперимент в уме», когда можно «изменять в мыслях обстоятельства, от

которых зависит исход того или другого опыта», а «умственные

эксперименты этого рода приводили к величайшим переворотам в нашем

мышлении и открыли самые важные пути исследования»5. Мах не только

раскрыл содержание МЭ в физике и его роль в умственной деятельности

исследователя, но и показал на многочисленных примерах неотъемлемое

присутствие МЭ во всех видах и способах исследовательской деятельности в

естественных науках .

Известно, что мысленные эксперименты с опорой на математику применялись,

особенно на первом этапе, многими учеными, создававшими физику

микромира. Выяснилось, что процессы, происходящие в микромире, относятся

к явлениям, почти полностью лежащим за пре-делами чувственных

восприятий, а поведение атомных объектов невозможно отграничить от их

взаимодействия с приборами. Однако и при переходе к реальному

эксперименту мысленный эксперимент продолжал применяться, о чем говорит,

например, известный случай: при β-распаде «нарушался?!» закон сохранения

энергии. Выход был найден физиком В. Паули, который, опираясь на

математические расчеты, пред-положил в МЭ, что вместе с электроном

возникает ещё одна незаряженная частица – «маленький нейтрон», или

нейтрино, которое оставалось, как называли физики, «бумажной частицей».

Как я понимаю, это был результат, полученный в мысленном эксперименте,

изложенный «на бумаге». Подтверждение значимости МЭ находим и у

Эйнштейна, который считал, что «дозволительно оперировать в мысли с

вещами,  е. такими, которые противоречат

нашему повседневному опыту, но не с полнейшей бессмыслицей»6.

Известен его «классический» МЭ «вне и внутри лифта», который также

показал «важность идеализированного эксперимента, созданного

мышлением»7. Итак, история становления и развития физики элементарных

частиц, квантовой механики содержит много примеров применения МЭ как

значимой для науки теоретической операции, в пределах которой возможны

даже противоречия известным законам природы.

е. такими, которые противоречат

нашему повседневному опыту, но не с полнейшей бессмыслицей»6.

Известен его «классический» МЭ «вне и внутри лифта», который также

показал «важность идеализированного эксперимента, созданного

мышлением»7. Итак, история становления и развития физики элементарных

частиц, квантовой механики содержит много примеров применения МЭ как

значимой для науки теоретической операции, в пределах которой возможны

даже противоречия известным законам природы.

В отечественной теории познания и методологии науки исследование МЭ

осуществил в 1960-х гг. философ европейского уровня профессор

Ленинградского университета В.А. Штофф. Он отличал МЭ от операции

теоретически обоснованного, поэтапного продумывания реально-го

эксперимента: МЭ – особая теоретическая операция, воображаемое,

мысленное воспроизведение проблемы, в основе ее лежит идеальная модель

объекта в специфической функции. Он полагал, что, МЭ, являясь формой

абстрактного мышления ученого, тем не менее имеет и объективное

содержание, поскольку опирается на научно обоснованное знание (факты,

принципы и свойства заново открытого реального объекта) и на признанную

научную теорию, требующую дальнейшего развития8. Штофф также показал,

что МЭ, являясь необходимой теоретической формой научного мышления и

способствуя разработке теории, в то же время не может рассматриваться

как эмпирическая проверка и метод подтверждения/опровержения знания, у

него другая – теоретическая – функция в построении и обосновании теории.

Вместе с тем МЭ еще недостаточно изучен

Штофф также показал,

что МЭ, являясь необходимой теоретической формой научного мышления и

способствуя разработке теории, в то же время не может рассматриваться

как эмпирическая проверка и метод подтверждения/опровержения знания, у

него другая – теоретическая – функция в построении и обосновании теории.

Вместе с тем МЭ еще недостаточно изучен

Мысленный эксперимент в гуманитарном и социальном познании

В гуманитарном исследовании МЭ должен иметь не меньшее значение и частое

применение в силу особенностей искусственно создаваемых в воображении

или существовавших в прошлом объектов и специфической методологии этих

форм научного знания. В европейской эпистемологии мысленному

эксперименту в гуманитарном знании уделяют все больше внимания. Р.

Николози в своем исследовании «Мысленные эксперименты в литературе.

Контрафактическая аргументация в «Русских ночах» В. Одоевского»10 настаивает на значимости МЭ и обращается к художественным текстам В.Ф.

Одоевского, русского писателя и деятеля культуры (эпохи и окружения А.С.

Пушкина), в творчестве которого особенно ярко выражено слияние

литературы и философии. (Видимо, поэтому статья в немецком сборнике

написана автором на языке источника – русском). Для двух рассказов из

«Русских ночей» – «Последнее самоубийство» и «Город без имени», –

Николози предложил интерпретацию, основанную на их атрибуции как

«контрафактических мысленных экспериментов, опровергающих теоретические

аксиомы». Он напоминает, что уже ранее русский исследователь П. Сакулин

(1913) исходил из того, что оба рассказа написаны «по экспериментальному

методу»: «Последнее самоубийство» представляет доведение до абсурда

экономических идей Т. Мальтуса; «Город без имени» показывает, какая

участь ожидает последовательных «бентамитов», т.е. приверженцев

философии и этики утилитаризма И. Бентама.

Одоевского»10 настаивает на значимости МЭ и обращается к художественным текстам В.Ф.

Одоевского, русского писателя и деятеля культуры (эпохи и окружения А.С.

Пушкина), в творчестве которого особенно ярко выражено слияние

литературы и философии. (Видимо, поэтому статья в немецком сборнике

написана автором на языке источника – русском). Для двух рассказов из

«Русских ночей» – «Последнее самоубийство» и «Город без имени», –

Николози предложил интерпретацию, основанную на их атрибуции как

«контрафактических мысленных экспериментов, опровергающих теоретические

аксиомы». Он напоминает, что уже ранее русский исследователь П. Сакулин

(1913) исходил из того, что оба рассказа написаны «по экспериментальному

методу»: «Последнее самоубийство» представляет доведение до абсурда

экономических идей Т. Мальтуса; «Город без имени» показывает, какая

участь ожидает последовательных «бентамитов», т.е. приверженцев

философии и этики утилитаризма И. Бентама.

Какие эпистемологические предпосылки позволяют утверждать, что речь

здесь идет именно о мысленных экспериментах? В каких отношениях друг к

другу стоят философская и литературная аргументация? Какую роль играют

при этом контрафактическая структура текстов и их фикциональный

характер?11 Ответы на эти вопросы ищут сегодня, изучая природу МЭ в

широком контексте темы «эксперимент и литература», причем эксперимент

рассматривается не только как инструмент проверки теории и гипотез, но и

как творческая практика, в известной степени существующая независимо от

теории. В этом контексте МЭ попадает в поле зрения как теории науки, так

и теории литературы. Пока теоретики науки оживленно спорят о функции и

эпистемологической валентности МЭ, литературоведы уже используют

мысленный эксперимент как «побуждающий литературу и науку к слиянию»,

соединяющий в себе эмпирику и воображение. Но «трансформационные

механизмы» до сих пор не исследованы в полной мере, как и вопрос, при

каких структурных и эпистемологических предпосылках возможен разговор о

МЭ как художественно-исследовательском методе.

В этом контексте МЭ попадает в поле зрения как теории науки, так

и теории литературы. Пока теоретики науки оживленно спорят о функции и

эпистемологической валентности МЭ, литературоведы уже используют

мысленный эксперимент как «побуждающий литературу и науку к слиянию»,

соединяющий в себе эмпирику и воображение. Но «трансформационные

механизмы» до сих пор не исследованы в полной мере, как и вопрос, при

каких структурных и эпистемологических предпосылках возможен разговор о

МЭ как художественно-исследовательском методе.

На примере текстов Одоевского Николози указывает лишь на то, что эти МЭ

позволяют показать «разочарование в вере в абсолютную теорию»,

«катастрофические последствия рационалистического упрямства»,

«прогрессирующий процесс… разочарования в экономической теории»

Мальтуса. В «Городе без имени» представлено возвышение и падение воображаемого государства, основанного на принципах утилитаристской

этики Бентама. Оба рассказа, написанные Одоевским, – это мысленные

эксперименты, представленные как рассуждения о центральных экономических

теориях XIX в. Автор «Русских ночей» Одоевский, как и исследователь

Николози, объединяют эти тексты не столько общим научно-теоретическим

фоном (политическая экономия), сколько типом повествования, выходящего

за рамки утопического, фантастического и являющегося, прежде всего,

мысленным экспериментом.

Автор «Русских ночей» Одоевский, как и исследователь

Николози, объединяют эти тексты не столько общим научно-теоретическим

фоном (политическая экономия), сколько типом повествования, выходящего

за рамки утопического, фантастического и являющегося, прежде всего,

мысленным экспериментом.

Мысленный эксперимент в исторической науке

Главной проблемой в данной статье для меня как эпистемолога является место и роль мысленного эксперимента в исторической науке. Эта

проблема в последние полвека активно разрабатывается историками. В

исторической науке, получающей информацию только от различного рода

свидетельств и документов, т.е. имеющей дело с предполагаемой

реальностью, МЭ как исследовательский прием необходим. МЭ

присутствовал уже в классическом труде Дж. Вико «Основания новой науки

об общей природе наций» (1725), например, при объяснении истории Гомером

или почему нация была названа франками12 и др. По-видимому метод МЭ

для историков становился неосознанной нормой, если они не могли

непосредственно обратиться к документам. Еще Р. Дж. Коллингвуд,

размышляя об истории как воспроиз-ведении прошлого опыта, писал, что

«историк должен воспроизводить прошлое в собственном сознании… и только

в той мере, в какой ему это удается, он получит историческое, а не

просто филологическое знание»13. Именно такое понимание дает нам

право говорить о применении МЭ в историческом знании, особенно, если

речь идет о периодах, не имеющих документальных свидетельств.

По-видимому метод МЭ

для историков становился неосознанной нормой, если они не могли

непосредственно обратиться к документам. Еще Р. Дж. Коллингвуд,

размышляя об истории как воспроиз-ведении прошлого опыта, писал, что

«историк должен воспроизводить прошлое в собственном сознании… и только

в той мере, в какой ему это удается, он получит историческое, а не

просто филологическое знание»13. Именно такое понимание дает нам

право говорить о применении МЭ в историческом знании, особенно, если

речь идет о периодах, не имеющих документальных свидетельств.

Появились и труды, принципиально написанные на основе мысленного

эксперимента, как, например, работа Х. Уайта «Метаистория. Историческое

воображение в Европе XIX века» (1978). Как известно, он исходит из того,

что «описание истории остается риторическим и литературным», используя

письмо как средство для изложения и обсуждения результатов исследования

прошлого. Опираясь на «тропологическую теорию дискурса» от Вико, Р.

Барта, М. Фуко, А.Ж. Греймаса и др., он понимает историю как

«теоретическое объяснение вымышленного дискурса… типы образов и связи

между ними, способные служить знаками реальности, которую можно лишь

вообразить, а не воспринять непосредственно»14 и подчеркивает, что

дискурсивные связи «не являются логическими связями или дедуктивными

соединениями одного с другим», они основаны на «поэтических техниках».

Само объяснение в историческом знании состоит из «комбинации

логико-дедуктивных и тропологически-фигуративных компонентов» (метафоры,

метонимии, синекдохи и иронии). Историк, по Уайту, по существу,

префигурирует, т.е. «предварительно, заранее мысленно рисует,

представляет в своем воображении» (курсив мой – Л.М.) события

истории. Итак, мы имеем случай, когда автор, опираясь на МЭ при

построении метаистории, само построение исторического знания также

трактует как мысленный эксперимент особого историко-литературного

воображения.

Фуко, А.Ж. Греймаса и др., он понимает историю как

«теоретическое объяснение вымышленного дискурса… типы образов и связи

между ними, способные служить знаками реальности, которую можно лишь

вообразить, а не воспринять непосредственно»14 и подчеркивает, что

дискурсивные связи «не являются логическими связями или дедуктивными

соединениями одного с другим», они основаны на «поэтических техниках».

Само объяснение в историческом знании состоит из «комбинации

логико-дедуктивных и тропологически-фигуративных компонентов» (метафоры,

метонимии, синекдохи и иронии). Историк, по Уайту, по существу,

префигурирует, т.е. «предварительно, заранее мысленно рисует,

представляет в своем воображении» (курсив мой – Л.М.) события

истории. Итак, мы имеем случай, когда автор, опираясь на МЭ при

построении метаистории, само построение исторического знания также

трактует как мысленный эксперимент особого историко-литературного

воображения.

Ф. Анкерсмит, автор специального исследования концепции Уайта «История и

тропология: взлет и падение метафоры» (1994), признает, что

тропологическая «идея абсолютно верна и плодотворна», это новая

парадигма в исторической теории, когда имеют дело с историческим текстом

в целом, однако «нельзя ждать от теории истории Уайта решения

эпистемологического вопроса о том, почему один текст может лучше

репрезентировать прошлое, чем другой»15. В мою задачу не входило

обсуждение дискуссии о правомерности и значимости концепции Уайта, как

одной из крупнейших находок в метаистории. Цель другая –показать

важнейшую роль МЭ, который в историческом познании имеет свою

оригинальную природу и самостоятельное значение.

В мою задачу не входило

обсуждение дискуссии о правомерности и значимости концепции Уайта, как

одной из крупнейших находок в метаистории. Цель другая –показать

важнейшую роль МЭ, который в историческом познании имеет свою

оригинальную природу и самостоятельное значение.

Одной из актуальных проблем для историков стало сегодня новое понимание

эпохи Средневековья. Именно здесь МЭ в полной мере показывает свои

возможности, поскольку Средневековье, особенно раннее, часто не

предоставляет прямых свидетельств и документов или, например, основных

понятий и категорий языка «безмолвствующего большинства». Обогатилась

методология исследования, а главное – изменилось отношение к

Средневековью. Возросший интерес к Средневековью проявился, в частности,

в стремлении заменить МЭ реальными, материальными историческими

экспериментами – осуществить современное строительство профессиональными

архитекторами средневекового замка XIII в. (Франция), рыцарского бурга

(Австрия) и раннесредневекового монастыря по сант-галленскому плану IX

века (Германия). 16 Такие эксперименты бесценны во всех смыслах,

однако, воспроизводя огромный объем знаний о Средневековье, они не

только предельно дороги, но и не дадут полной картины знаний и

представлений о менталитете «безмолствующего большинства». Необходимость

МЭ, как и изучения его эпистемологических возможностей в исторической

науке, сохраняется.

16 Такие эксперименты бесценны во всех смыслах,

однако, воспроизводя огромный объем знаний о Средневековье, они не

только предельно дороги, но и не дадут полной картины знаний и

представлений о менталитете «безмолствующего большинства». Необходимость

МЭ, как и изучения его эпистемологических возможностей в исторической

науке, сохраняется.

Метод МЭ сыграл значительную роль в исследованиях Жака Ле Гоффа.

Принципиальный подход французского историка – найти способы изучения не

«бесплотной истории идей», а «духовной жизни на уровне масс» и изучения

их ментальности как нового измерения истории «в недрах исторических

систем»17. Не используя понятия МЭ, он принял и по-своему реализовал

идущую от М. Блока и Л. Февра идею творческой активности исследователя:

если свидетельства сами по себе немы, необходимо их включение в сферу

анализа, осуществляемого историком. Очевидно, что в этом случае МЭ

становится одним из ведущих методов исследования коллективных

представлений и образа мира, например, неграмотного большинства

средневекового общества. Так, при исследовании формирования идей о чистилище – этого нематериального объекта исследования – историк

выдвигает и обосновывает предположение о том, что в данном случае

«ментальность, эмоции, поведение формировались в первую очередь в связи

с потребностью самоуспокоения» перед «творимыми дьяволом опасностями»,

неуверенностью в будущем и возможностью блаженства в загробной жизни. В

этом случае историку приходится опираться не на свидетельства, а на т.н. глоссы – обязательные толкования, как аргументы авторитетов и

традиции, которые позже проникли и в учебники университетов, но в свою

очередь были результатом мысленных предположений и воображения18.

Так, при исследовании формирования идей о чистилище – этого нематериального объекта исследования – историк

выдвигает и обосновывает предположение о том, что в данном случае

«ментальность, эмоции, поведение формировались в первую очередь в связи

с потребностью самоуспокоения» перед «творимыми дьяволом опасностями»,

неуверенностью в будущем и возможностью блаженства в загробной жизни. В

этом случае историку приходится опираться не на свидетельства, а на т.н. глоссы – обязательные толкования, как аргументы авторитетов и

традиции, которые позже проникли и в учебники университетов, но в свою

очередь были результатом мысленных предположений и воображения18.

Работа Ле Гоффа «С небес на землю» – блестящая догадка, обобщение, во

многом опирающееся на МЭ как выдвижение идеи возможных ценностных

ориентаций и ее обоснование не только документами, но и во многом

гипотезами, предположениями, догадками в условиях отсутствия реальных

свидетельств. Главная его идея – это «период осознания великого подъема

(приходящегося на эпоху высокого средневековья) и одновременной

перестройки ценностных ориентаций как время низведения высших небесных

ценностей на бренную землю. Идея состоит в том, что… центральным

оказалось именно обращение к земному миру и его ценностям». Для автора

«история, о которой идет здесь речь, – история ментальная. Она оперирует

понятиями идеологии и мира воображения… Эта история не всегда получает

эксплицитное выражение. Она требует специального анализа источников, ибо

это – история неявного, имплицитного»19. Это убедительный и

предельно доказательный МЭ в исследованиях по истории Средневековья,

который опирается не только на значительный исторический материал, но и

на обоснованные предположения и вероятностные научные выводы автора, а

также соответствует принципам современной эпистемологии и теории

ценностей. Как мне представляется, Ле Гофф существенно продвинул

понимание и успешное применение мысленного эксперимента в исторической

науке.

Идея состоит в том, что… центральным

оказалось именно обращение к земному миру и его ценностям». Для автора

«история, о которой идет здесь речь, – история ментальная. Она оперирует

понятиями идеологии и мира воображения… Эта история не всегда получает

эксплицитное выражение. Она требует специального анализа источников, ибо

это – история неявного, имплицитного»19. Это убедительный и

предельно доказательный МЭ в исследованиях по истории Средневековья,

который опирается не только на значительный исторический материал, но и

на обоснованные предположения и вероятностные научные выводы автора, а

также соответствует принципам современной эпистемологии и теории

ценностей. Как мне представляется, Ле Гофф существенно продвинул

понимание и успешное применение мысленного эксперимента в исторической

науке.

Ценные результаты при осуществлении мысленных экспериментов получены

А.Я. Гуревичем, он также размышлял о применении и обосновании

используемых им методов, в т.ч. и МЭ, и неоднократно использовал это

понятие, в частности, в статьях в «Одиссее», где обсуждались проблемы

«ремесла историка на исходе ХХ века», т. е. эпистемологии исторического

исследования. Так, рассуждая об «альтернативности исторического

развития» и отрицая идею «всеобщего детерминизма», он поставил проблему

«интеллектуального эксперимента в истории (курсив мой – Л.А.)»20. Он продолжая обсуждать проблему в статье «Территория

историка» и отвечая на вопрос Л.М. Баткина, откуда взялся тот набор

элементов или категорий, из которых историк выстроил модель далекой

средневековой культуры. На протяжении ряда лет в многочисленных

публикациях он отвечал на этот принципиальный вопрос, излагая, по сути,

принципы МЭ в истории. Критически относясь к приемам постмодернистов,

Гуревич вместе с тем видел в них новое подтверждение «необходимости

повышения саморефлексии историка». Важнейший этап МЭ – выбор и

осмысление источника, а «исторический источник – создание человека».

А.Я. Гуревич считал необходимым подвергнуть источники, по его

собственному выражению, «мысленному эксперименту», чтобы обнаружить,

например, типологическое сходство франкского общества VI–VII вв. со

скандинавским обществом, как оно рисуется в сагах. Кроме того, в текстах

может присутствовать косвенная, не прямая информация. Опыт этого

историка остается пока самым убедительным, поэтому обращаюсь к двум его

примерам, или case studies.

е. эпистемологии исторического

исследования. Так, рассуждая об «альтернативности исторического

развития» и отрицая идею «всеобщего детерминизма», он поставил проблему

«интеллектуального эксперимента в истории (курсив мой – Л.А.)»20. Он продолжая обсуждать проблему в статье «Территория

историка» и отвечая на вопрос Л.М. Баткина, откуда взялся тот набор

элементов или категорий, из которых историк выстроил модель далекой

средневековой культуры. На протяжении ряда лет в многочисленных

публикациях он отвечал на этот принципиальный вопрос, излагая, по сути,

принципы МЭ в истории. Критически относясь к приемам постмодернистов,

Гуревич вместе с тем видел в них новое подтверждение «необходимости

повышения саморефлексии историка». Важнейший этап МЭ – выбор и

осмысление источника, а «исторический источник – создание человека».

А.Я. Гуревич считал необходимым подвергнуть источники, по его

собственному выражению, «мысленному эксперименту», чтобы обнаружить,

например, типологическое сходство франкского общества VI–VII вв. со

скандинавским обществом, как оно рисуется в сагах. Кроме того, в текстах

может присутствовать косвенная, не прямая информация. Опыт этого

историка остается пока самым убедительным, поэтому обращаюсь к двум его

примерам, или case studies.

Case study 1. Категории ранней средневековой культуры – язык и понятия «безмолвствующего большинства». Автор так определяет свою задачу: «внимание направлено на изучение не сформулированных явно, не высказанных эксплицитно, не вполне осознанных в культуре умственных установок, общих ориентаций и привычек сознания, «психического инструментария», «духовной оснастки» людей средних веков – того уровня интеллектуальной жизни общества, …установление способов мировосприятия, присущих самым различным членам общества»21. При этом обязательно учитывать «культурный контекст», и вместо неопределенности ментальности вообще Гуревич предложил определенный набор категорий – время, пространство, право, труд, богатство и собственность, который дополнил позже понятиями смерть и потусторонний мир. Однако историк подчеркивает известную мысль Ле Гоффа: «феодализм – это мир жестов, а не записанного слова» и справедливо добавляет, что письменность не передает полностью основного массива человеческих представлений Средневековья. Вот в этом случае и возникает необходимость особого, преимущественно мысленного эксперимента, найденные Гуревичем форма, конкретные факты и события которого позволяют выйти на «культуру безмолвствующего большинства».

Каким образом можно изучать менталитет и словарно-понятийный «запас» не писавшего и не читавшего большинства? Очевидно, что по косвенным свидетельствам, восполняя и трактуя их на основании существующих непрямых текстов. Историк, как известно, изучил существующие не на традиционной латыни для священников и ученых мужей, но на родном для рядовых слушателей немецком языке тексты нескольких десятков проповедей одного из самых известных проповедников этого времени Бертольда Регенсбургского (ок. 1210–1272 гг.). Их прочтение, авторский комментарий позволяют осуществить научно обоснованное мысленное, вероятностное воссоздание словарно-понятийного запаса слушателей проповедей в церквях и на площадях (не оставивших письменных свидетельств). Выбор проповеди как «жанра» непосредственного общения с «безмолвствующим большинством», Гуревич обосновал не только при анализе пасторской деятельности Бертольда Регенсбургского, но и в специальном изучении этой проблемы22. Именно это явилось научным основанием мысленного эксперимента историка. Для него «проповедь – в высшей степени важный источник для изучения народной ментальности в Средние века», так как проповедник обращается прежде всего к рядовым прихожанам и «действует в гуще народа», близко знает его жизнь, знает его представителей. Разумеется, Гуревич осознает, что этот «социальный анализ» представляет только один из возможных «срезов» религиозных и морально-общественных представлений, погруженный с помощью МЭ в реалии раннего средневековья.

Эти же тексты Бертольда, где «личность… занимает подобающее ей место главы всего смыслового ряда», историк использует как основания МЭ для признания того, существовало ли само понятие личности и как оно трактовалось в раннем средневековье рядовыми прихожанами. Тем самым Гуревич убедительно обосновывает свою позицию в дискуссии в отечественной культурно-исторической эпистемологии и гуманитарной науке, в частности, с Л.М. Баткиным о категории личности и правомерности ее применения для раннего Средневековья23.

Case study 2. Другой вид МЭ был осуществлен Гуревичем, когда он разрабатывал и применял его при исследовании проблемы «индивид, личность и общество», опираясь на скандинавские тексты раннего Средневековья. Он полагал, что эти исторические источники могут выглядеть «иначе, будучи подвергнуты следующему мысленному эксперименту (курсив мой – Л.М.). Существует известное основание для того, чтобы сопоставить франкское общество VI–VII вв. со скандинавским обществом, как оно рисуется в сагах и записях древнего права, ибо при различии во времени их фиксации налицо, несомненно, типологическое сходство. <…> Если подобное сопоставление допустимо, то оно дало бы возможность историку несколько глубже понять, какого типа индивиды… были представлены в существующих законах»24.

Один из важных моментов этого МЭ состоит в том, что, прослеживая историю конкретных эддических песен и смены типов эпико-мифо-логической поэзии, (это факты-тексты в руках у исследователя), историк не теряет из виду самого человека, высказывая предположение, что «в поздних эддических песнях этот неперсонализованный мир уже распадается на субъекты и объекты», появляется рациональность нового типа, «суть дела… не в смене жанров, но в смене типов сознания»25. Опираясь на результаты изучения косвенных документов Раннего Средневековья, в частности, разных саг и песен «Эдды», обращаясь к их героям, используя различные формы и приемы мысленного эксперимента, Гуревич пишет не просто об индивидах, он доказывает: «перед нами личность, и в сагах к ней проявляется живой и неизменный интерес. Но личность эта исторически конкретна и весьма непохожа на новоевропейскую личность, которую мы вольно или невольно принимаем за эталон. Скандинав не оторван от своего органического коллектива и может быть понят только в качестве члена этого коллектива. Сознание его не индивидуалистично, он мыслит категориями целого – своей группы, он смотрит на себя самого как бы извне, глазами общества»26. Трактовка личности и индивидуальности в средневековой Европе затрудняла понимание ее особенностей потому, что «уникальность личности, ее несходство с другими воспринимались как нечто греховное и ненормальное… И в результате его подлинное Я ускользает от нашего взора»27.

Обращение к истории Скандинавии и использование, помимо прочего, метода МЭ позволяют А.Я. Гуревичу обосновать еще одно утверждение. Известно, что Я. Бурхардт, К. Лампрехт и другие историки, полагали, что человеческая индивидуальность впервые возникает в эпоху Ренессанса. Но эти известные ученые были ограничены латинскими источниками, не имели в своем распоряжении исторических документов о раннем Средневековье североевропейской культуры, ее песнях, сагах и других свидетельствах. Обращение к новому региону, богатому средневековыми источниками, позволило получить, в т.ч. и путем обоснованного МЭ, новые результаты.

Таким образом, современная эпистемология в понимании сложного и неоднозначно оцениваемого метода мысленного эксперимента в научных исследованиях представителей гуманитарных наук, в истории, в частности, получает подтверждение его правомерности, необходимости и плодотворности не только в естественных науках, но и в социально-гуманитарном знании, в особенности в историческом, где он необходим в еще большей мере в силу специфики – исчезновения в пространстве и во времени источников и свидетельств, а также в связи с особенностями эпистемологии этого типа знания.

БИБЛИОГРАФИЯ

Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. 400 с.

Арнаутова Ю.Е. О формировании нового «образа Средневековья // Новое прошлое / The New Past. № 1. 2016. С. 26-37.

Ахутин А.В. Эксперимент и природа. СПб, Наука, 2012. 660 с.

Вико Дж. Основания новой науки: об общей природе наций. М.- Киев. «REFL – book», «ИСА», 1994. 656 с.

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., Искусство,1984. 351 с.

Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989. 367 с.

Гуревич А.Я. Еще несколько замечаний к дискуссии о личности и индивидуальности в истории культуры // Одиссей. Человек в истории. М., «Наука», 1990.

Гуревич А.Я. Историк конца ХХ века в поисках метода // Одиссей. Человек в Истории. М., «Coda», 1996.

Гуревич А.Я. «Территория историка» // Одиссей. Человек в истории. М., «Coda», 1996.

Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом западе. М., РОССПЭН. 2005. 422 с.

Коллингвуд Р. Дж. Идея Истории. Автобиография. М., Наука, 1980. 486 с.

Ле Гофф Ж. С небес на землю (Перемены в системе ценностных ориентаций на христианском Западе XII–XIII вв.) // Одиссей. Человек в истории. М., «Наука», 1991.

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., Прогресс-Академия, 1992. 176 с.

Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М., БИНОМ. Лаборатория знаний. 2003 .456 с.

Мошковский А. Альберт Эйнштейн. Беседы с Эйнштейном о теории относительности и общей системе мира. М., «Работник просвещения», 1922. 210 с.

Николози Р. Мысленные эксперименты в литературе. Контрафактуальная аргументация в Русских ночах В. Одоевского / Wiener Slawistischer Almanach , Biblion Media GmbH. Leipzig. 76 (2015). 225 p.

Одоевский В.Ф. Соч. в двух томах. Т.I . М.: Худож. лит., 1981. 355 с.

Руткевич А.М. Прошлое историка. Препринт WP 6/ 2006/03. М. ГУ ВШЭ, 2006. 56 с.

Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд. Урал. ун-та, 2002. 528 с.

Филатов В.П. Мысленные эксперименты в науке и философии // Эпистемология и философия науки. 2010. Т. 25. № 3. С. 5–15.

Филатов В.П. Мысленные эксперименты и априорное познание // Эпистемология и философия науки. 2016. Т. 49. № 3. С. 17–27.

Хьюэлл У. Философия индуктивных наук, опирающаяся на их историю. Кн. 2 // Эпистемология и философия науки. 2015. Т. XLV. № 3. С. 238–245.

Чеканцева З.А. Современное историописание как компонент гуманитарного дискурса // Диалог со временем. 2004. Вып. 11. С. 360-371.

Штофф В.А. Моделирование и философия. М.: Наука. 1966. 302 с.

Эйнштейн А. Физика и реальность. Сб. ст. М.: Наука. 1965. 360 с.

REFERENCES

Ankersmit F.R. Istoriya i tropologiya: vzlet i padenie metaforyi. M., «Kanon» ROOI «Reabilitatsiya», 2009. 400 s.

Arnautova Yu.E. O formirovanii novogo «obraza Srednevekovya // Novoe proshloe / The New Past. 2016. N 1. S. 26-37.

Ahutin A.V. Eksperiment i priroda. SPb, Nauka, 2012. 660 s.

Viko Dzh. Osnovaniya novoy nauki: ob obschey prirode natsiy. M.- Kiev. «REFL – book», «ISA», 1994. 656 s.

Gurevich A.Ya. Kategorii srednevekovoy kulturyi. M., Iskusstvo,1984. 351 s.

Gurevich A.Ya. Kultura i obschestvo srednevekovoy Evropyi glazami sovremennikov. M., 1989. 367 s.

Gurevich A.Ya. Esche neskolko zamechaniy k diskussii o lichnosti i individualnosti v istorii kulturyi // Odissey. Chelovek v istorii. M., «Nauka», 1990.

Gurevich A.Ya. Istorik kontsa XX veka v poiskah metoda // Odissey. Chelovek v Istorii. M., «Coda», 1996.

Gurevich A.Ya. «Territoriya istorika» // Odissey. Chelovek v istorii. M., «Coda», 1996. 368 s.

Gurevich A.Ya. Individ i sotsium na srednevekovom zapade. M., ROSSPEN. 2005. 422 s.

Kollingvud R. Dzh. Ideya Istorii. Avtobiografiya. M., Nauka, 1980. 486 s.

Le Goff Zh. S nebes na zemlyu (Peremenyi v sisteme tsennostnyih orientatsiy na hristianskom Zapade (XII–XIII vv.) //Odissey. Chelovek v istorii. M., «Nauka», 1991.

Le Goff Zh. Tsivilizatsiya srednevekovogo Zapada. M., Progress-Akademiya, 1992. 176 s.

Mah E. Poznanie i zabluzhdenie. Ocherki po psihologii issledovaniya. M., BINOM. Laborato-riya znaniy. 2003 .456 s.

Moshkovskiy A. Albert Eynshteyn. Besedyi s Eynshteynom o teorii otnositelnosti i obschey sisteme mira. M., «Rabotnik prosvescheniya», 1922. 210 s.

Nikolozi R. Myislennyie eksperimentyi v literature. Kontrafaktualnaya argumentatsiya v Russkih nochah V. Odoevskogo / Wiener Slawistischer Almanach , Biblion Media GmbH. Leipzig 76 (2015). 225 p.

Odoevskiy V.F. Soch. v dvuh tomah. T.I . M., Hudozh. lit., 1981. 355 s.

Rutkevich A.M. Proshloe istorika. Preprint WP 6/ 2006/03. M. GU VShE, 2006. 56 s.

Uayt H. Metaistoriya. Istoricheskoe voobrazhenie v Evrope XIX veka. Ekaterinburg. Izd. Ural. un-ta. 2002. 528 s.

Filatov V.P. Myislennyie eksperimentyi v nauke i filosofii // Epistemologiya i filosofiya nauki. 2010, T. 25. N 3. S. 5–15.

Filatov V.P. Myislennyie eksperimentyi i apriornoe poznanie // Epistemologiya i filosofiya nauki. 2016. T. 49. N 3. S. 17–27.

Hyuell U. Filosofiya induktivnyih nauk, opirayuschayasya na ih istoriyu. Kn. 2 // Epistemologiya i filosofiya nauki. 2015. T. XLV. N 3. S. 238–245.

Chekantseva Z.A. Sovremennoe istoriopisanie kak komponent gumanitarnogo diskursa // Dialog so vremenem. 2004. Vyp. 11. S. 360-371.

Shtoff V.A. Modelirovanie i filosofiya. M., Nauka. 1966. 302 s.

Eynshteyn A. Fizika i realnost. Sb. st. M., Nauka. 1965. 360 s.

Слов: 3393 | Символов: 22936 | Параграфов: 27 | Сносок: 27 | Библиография: 50 | СВЧ: 14

Мысленный эксперимент как объективный метод исследования

Реальный эксперимент обычно имеет ограниченную сферу применения. Иногда он не осуществим по экономическим соображениям или в связи с его сложностью. Часто материальный эксперимент не дает желаемого результата, поскольку его возможности ограничены уровнем развития знания и техники. Только мысленный эксперимент, в котором логическое мышление и творческое воображение исследователя сочетаются с экспериментальным и теоретическим материалом, позволяет оттолкнуться от реальной действительности и пойти дальше — понять и исследовать то, что раньше казалось неразрешимой загадкой. Во всех тех случаях, когда для познания наиболее глубоких сущностей нужен эксперимент при высокой степени абстракции от реальных условий, исследователь обращается именно к мысленному эксперименту.

Мысленные эксперименты не придумываются совершенно произвольно, а представляют собой мыслительные операции, удовлетворяющие определенным требованиям и принципам проверенной научной теории. Как и в любом другом теоретическом построении, в мысленном эксперименте все операции должны подчиняться некоторым правила, вытекающим из знания объективных законов науки. Соблюдение этого условия служит гарантией высокой степени достоверности знаний, полученных в ходе исследования.

Мысленный эксперимент — это эксперимент в сфере сознания, в котором ведущая роль принадлежит мышлению. Этим определяется его субъективная сторона. Однако тот факт, что мысленный эксперимент реализуется целиком и полностью на уровне сознания, говорит о том, что его содержание объективно.

Оценивая мысленный эксперимент, нельзя к нему относиться как к готовому знанию; в этом случае он играет роль простой иллюстрации. Также нельзя сводить его содержание только к обдумыванию, планированию материального эксперимента (хотя он всегда предшествует материальному эксперименту). Мысленный эксперимент является скорее продолжением и обобщением, схематизацией последнего, нежели наоборот.

Ценность мысленного эксперимента, во-первых, состоит в том, что он позволяет исследовать ситуации, неосуществимые практически, хотя и возможные принципиально. Во-вторых, он позволяет в ряде случаев осуществлять познание и проверку истинности знаний, не прибегая к материальному экспериментированию. Однако, поскольку мысленный эксперимент является одновременно прямым и модельным, опосредованность связи субъекта с объектом исследования в конечном итоге требует практической проверки полученных результатов. Если в материальном эксперименте уже сам ход его служит подтверждением истинности «посылок», то этого нельзя сказать об эксперименте мысленном: свою окончательную оценку мысленный эксперимент может получить только в процессе проверки его результатов на практике.

Подводя итог, можно охарактеризовать мысленный эксперимент как эвристическую операцию следующими особенностями: 1) это познавательный процесс, принимающий структуру реального эксперимента; 2) вся цепь рассуждений ведется в нем на базе наглядных образов; 3) мысленное экспериментирование связано с процессом идеализации; 4) по своей логической структуре оно представляет собой гипотетико-дедуктивное построение; 5) механизм мысленного эксперимента не автоматизирован, а связан с процессом решения возникшей в ходе исследования задачей; 6) мысленное экспериментирование осуществляется на основе выработки программы, плана-схемы мыслительных действий по переработке исходной информации; 7) мысленный эксперимент сочетает в себе силу формального вывода с экспериментальной достоверностью.

Таким образом, мысленный эксперимент — форма мышления, объективно возникшая как результат активного воздействия человека на природу. Специфика этой формы состоит в том, что абстрактное и конкретное, рационально-понятийное и чувственно-наглядное составляют в ней диалектическое единство. Мысленный эксперимент есть эффективное средство получения новых знаний о мире.

См. также

Экспериментальная психология

RSS [email protected]

Мысленный эксперимент — Психологос

Многие исследователи в процессе обсуждения и дискуссии практикуют мысленные эксперименты. Они, очевидно, гораздо более дешевы и оперативны, хотя и не всегда убедительны и надежны.

В мысленном эксперименте структура реального эксперимента воспроизводится в воображении. Возможности воображения? У некоторых людей — фантастические.

«К 17 годам я научился видеть внутренним зрением, и с тех пор мне не нужны были модели, чертежи или опыты, я могу столь же реально представлять всё это в мыслях. Когда у меня рождается идея, я сразу же начинаю развивать ее в своем воображении. Я меняю конструкцию, вношу улучшения и мысленно привожу механизм в движение. Для меня абсолютно неважно, управляю я своей турбиной в мыслях или испытываю ее в мастерской. Я даже замечаю, что нарушилась ее балансировка. Не имеет никакого значения тип механизма, результат будет тот же. Таким образом, я могу быстро развивать и совершенствовать концепцию, не прикасаясь ни к чему. Когда учтены все возможные и мыслимые усовершенствования изобретения и не видно никаких слабых мест, я придаю этому конечному продукту моей мыслительной деятельности конкретную форму. Изобретенное мной устройство неизменно работает так, как, по моим представлениям, ему надлежит работать, и опыт проходит точно так, как я планировал. За двадцать лет не было ни одного исключения». — Никола Тесла, гений. Изобретатель электричества и радио, повелитель молний.

Итак, в мысленном эксперименте человек в уме оперирует пространственными образами, мысленно ставит тот или иной объект в различные положения и мысленно подбирает такие «экспериментальные» ситуации, в которых, как и в обычном опыте, должны появиться более важные или почему-либо интересные особенности данного объекта…

Примеры мысленных экспериментов

Эксперимент Галилея

Галилей провёл мысленный эксперимент, опровергающий мнение, что тяжёлые тела падают быстрее лёгких.

Представим пушечное ядро и мушкетную пулю. Если считать, что тяжёлые тела падают быстрее лёгких, то ядро должно падать с большей скоростью. Теперь представим, что ядро и пуля были соединены перемычкой и образовали новый, ещё более тяжёлый предмет. Он тяжелее, и следовательно должен падать быстрее, чем пушечное ядро. Но одновременно он должен падать медленнее, чем пушечное ядро, так как лёгкая мушкетная пуля должна тормозить движение тяжёлого ядра. Обнаруживается противоречие, из которого можно сделать вывод, что все тела падают с одинаковым ускорением.

Конгресс по психологии в Москве

На одном из международных конгрессов по психологии состоялась дискуссия о депривации и был предложен мысленный эксперимент с Робинзоном. Ученым был задан вопрос: представьте, что на острове со всеми благоприятными условиями (еда, вода, телевизор, все вещи) оказался 5-летний ребенок. Будет ли происходить развитие ребенка, или он останется на том же уровне? Ответ: нет. См.Развитие личности

10 инструментов дизайн-мышления

1. Визуализация означает использование образов. Это не касается рисования, а скорее образного мышления. Это подталкивает нас к тому, чтобы выйти за рамки использования только слов или языка. Это способ раскрепощения другой части нашего мозга, которая позволит нам мыслить не вербально, а это именно то, что менеджеры обычно не используют.

2. Картографирование путешествия (или картографирование опыта) – это этнографический метод исследования, в центре внимания которого находится отслеживание «путешествия» клиента по мере того, как он или она взаимодействуют с организацией в процессе получения услуги, с особым акцентом на эмоциональные взлеты и падения. Картографирование опыта применяется с целью определения потребностей, которые клиенты часто не в состоянии выразить.

3. Анализ ценностной цепочки занимается изучением того, как организация взаимодействует с партнерами по ценностной цепочке для разработки, продвижения и распространения новых предложений на продажу. Анализ ценностной цепочки предлагает способы создания большей ценности для клиентов в пределах цепочки, а также выявляет важные подсказки о возможностях и намерениях партнеров.

4. Картографирование мыслей применяется для отображения того, как идеи или другие элементы связаны с центральной идеей и друг с другом. Эти карты используются для генерирования, визуализации, структурирования и классификации идей с целью поиска шаблонов и скрытых закономерностей, которые выражают ключевые критерии дизайна.

5. Быстрая разработка концепции помогает нам генерировать гипотезы о потенциальных новых бизнес-возможностях.

6. Тестирование предложений фокусируется на определении предположений, лежащих в основе привлекательности новой бизнес-идеи, а также использовании доступных данных для оценки вероятности того, что эти предположения окажутся верными. Затем эти предположения тестируются с помощью мысленных экспериментов, а затем практических инструментов, в рамках которых новые концепции проходят четыре теста: создание ценности, реализация, масштабы применения и пригодность.

7. Модели прототипирования позволяют нам делать абстрактные новые идеи осязаемыми для потенциальных партнеров и клиентов. К ним относятся раскадровка, пользовательские сценарии, «путешествия» клиента, а также иллюстрации бизнес-концепции – все они стимулируют высокий уровень вовлеченности заинтересованных лиц для получения обратной связи.

8. Сотворчество с клиентом включает в себя методы, позволяющие менеджерам привлечь клиента в процесс генерирования и разработки новых бизнес-идей, представляющих обоюдный интерес. Эти методы входят в ряд максимально повышающих ценность и снижающих риск подходов к росту и инновациям.

9. Трамплины обучения предназначены для тестирования основополагающих, формирующих ценность предположений для потенциального нового роста инициативы на рынке. В отличие от полного цикла вывода нового продукта на рынок, «трамплин» обучения — это простой и недорогой эксперимент в обучении для сбора обусловленных рынком данных.

10. Рассказывание историй (сторителлинг) говорит само за себя: это означает сочинение истории, вместо того чтобы выдвигать ряд утверждений. Этот инструмент сродни визуализации – еще один способ дать прочувствовать новые идеи и сделать их наглядными. Визуальный сторителлинг действительно является наиболее наглядным типом истории. Все хорошие презентации – будь-то аналитические или ориентированные на дизайн, – рассказывают убедительную историю.

Более подробно

Мысленный эксперимент, как исторический метод

Мысленный эксперимент, как исторический метод

Историческая наука, как способ создания образа прошлого может лишь попытаться понять на основе каких идей люди совершали свои действия. Господствующее в данную эпоху и в данном народе мировоззрение обеспечивает некоторую регулярность и предсказуемость действий в их историческом поведении, поэтому методом истории должен быть метод понимания идей, лежащих в основе исторических действий, но этот метод определенно не может быть математически формализован. Из научных методов, в истории может быть использован мысленный эксперимент, основанный на использовании логики при манипулировании с идеальными моделями.

К мысленному эксперименту, как научной процедуре обычно относят такие идеальные манипуляции, которые производятся с моделью объективно существующего объекта. В исторической науке объективно существующих объектов нет, поэтому моделью обычно является факт (им может быть событие, явление или процесс), сконструированный историком на основе источников.

Ценность мысленного эксперимента в том и состоит, что он, будучи про¬явлением творческой активности мышления, позволяет исследо¬вать ситуации, хотя и неосуществимые практически, но возможные в реальном мире.

Объект исследования мысленно помещается в определенную ситуацию, устанавливаются его отношения с другими объектами, и в результате изменения этих отношений на основании логики, научных знаний, опыта и здравого смысла исследователя происходит изменение положения объекта, его качеств и свойств. Одним из преимуществ подобной процедуры считается то, что в ее процессе можно абстрагироваться от некоторых несущественных, с точки зрения исследователя взаимосвязей и отношений объекта, что порой невозможно сделать при реальных манипуляциях с объектом.

Мысленный эксперимент играет особую роль в построении картины исторического прошлого. Историк постоянно помещает различные свидетельства об изучаемом событии в сложившийся у него образ эпохи, тем самым пытаясь с одной стороны подтвердить их, если факт вписывается в сформировавшийся в сознании историка контекст; либо опровергнуть его, если этого не происходит.

Все, от конструирования, принятия и проверки исторического факта или исторической теории происходит в сознании историка и мысленный эксперимент, чаще всего производимый неосознанно, играет в этом процессе значительную роль. Более, того, это практические единственный, доступный историкам вид экспериментирования, хотя сами они в этом не любят не только признаваться, но и задумываться над этим.

Философия и наука: проблемы соотнесения

%PDF-1.6 % 23 0 obj > endobj 2604 0 obj > endobj 20 0 obj >stream PScript5.dll Version 5.2.22016-12-22T02:40:30+03:002016-11-30T05:39:29+04:002016-12-22T02:40:30+03:00application/pdf

Китайская комната | Тренинг InLiberty

26 января | сб

КАК ДУМАТЬ О CЛОЖНОМ?

10:00–10:30

Сбор участников

10:30–12:00

Intro

ДИЛЕММА ВАГОНЕТКИ

ЗАЧЕМ НУЖНЫ

МЫСЛЕННЫЕ

ЭКСПЕРИМЕНТЫ?

Илья Венявкин

12:15–14:00

Кейс-стади

КОМНАТА МЭРИ

У ВСЕГО ЛИ ЕСТЬ

ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА?

Эксперимент Фрэнка Джексона

Кирилл Мартынов

ЗЛОЙ ДЕМОН

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЧТО-ТО,

В ЧЕМ НЕЛЬЗЯ

УСОМНИТЬСЯ?

Эксперимент Рене Декарта

Анна Винкельман

НЕИСПРАВНЫЙ

ТЕЛЕПОРТ

ЧТО ДЕЛАЕТ МЕНЯ МНОЮ?

Эксперимент Дерека Парфита

Андрей Бабицкий

14:00–14:45

Перерыв на обед

14:45–16:00

Практика

КАК ПРИДУМАТЬ

МЫСЛЕННЫЙ

ЭКСПЕРИМЕНТ?

Тарас Пащенко

16:00–17:00

Подготовка к дебатам

17:00–19:00

Дебаты

27 января | вс

КАК ПОСТУПАТЬ?

10:30–11:00

Intro

ЗАЧЕМ НУЖНЫ

ЦЕННОСТИ?

Илья Венявкин

11:15–14:15

Кейс-стади

ДИЛЕММА ЛОБСТЕРА

НУЖНО ЛИ ГНАТЬСЯ

ЗА УДОВОЛЬСТВИЕМ?

Эксперимент Питера Сингера

Андрей Бабицкий

САМЫЙ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

ЧТО МЕШАЕТ НАМ

ЖИТЬ НОРМАЛЬНО?

Эксперимент Иммануила Канта

Анна Винкельман

СКРИПКА СТРАДИВАРИ

КТО ЧЕГО ЗАСЛУЖИВАЕТ?

Эксперимент Майкла Сэндела

Кирилл Мартынов

14:15–15:00

Перерыв на обед

15:00–16:00

Практика

СПОРИТЬ И/ИЛИ

ДОГОВАРИВАТЬСЯ

КАК УСТРОЕНЫ ДЕБАТЫ

О ЦЕННОСТЯХ?

Тарас Пащенко

16:00–17:00

Подготовка к дебатам

17:00–19:00

Дебаты

мысленных экспериментов | Howe Writing в рамках учебной программы

Мысленный эксперимент — это воображаемый сценарий, призванный помочь вам продумать проблему или идею. Философия — не единственная дисциплина, которая их использует. Известные мысленные эксперименты в других дисциплинах включают кота Шредингера (квантовая физика), бесконечный отель Гильберта (математика) и дилемма заключенного (теория игр, экономика). Мысленные эксперименты проникли даже в поп-культуру; Например, проблема с тележкой Филлиппы Фут была показана в ситкоме «Хорошее место», а мысленный эксперимент Фрэнка Джексона «Мэри в комнате» обсуждается в фильме « Ex Machina ».

Мысленные эксперименты можно найти в трудах, восходящих к истокам философии в Древней Греции. Например, в «Республике» Платон просит читателей представить себе кольцо, подобное тому, которое представлено в мифе о Гиге, которое делает вас невидимым, и задает вопрос: что бы вы сделали, если бы у вас было такое кольцо? Вы бы нарушили закон или поступили бы плохо, зная, что это может сойти с рук? Дело не в том, чтобы планировать время, когда вы действительно можете получить такое кольцо, и неважно, действительно ли такое кольцо существует.Дело в том, чтобы заставить вас задуматься о природе справедливости.

Мысленные эксперименты иногда воплощались в фантазиях (например, кольцо Голлума в трилогии Хоббит и Властелин колец ) 1 и научной фантастике (например, Minority Report 2 и The Matrix 3 ). Мысленные эксперименты были даже развиты в более реалистичных художественных произведениях и фильмах (например, Преступлений и проступков, и Отступников, 4 ).В каждом случае история дает нам повод задуматься о природе вещей, таких как справедливость, свобода воли или даже сама реальность.

1. Это, пожалуй, самый известный намек на кольцо Гигеса.

2. Этот фильм исследует вопросы, связанные со свободой воли, детерминизмом и справедливостью.

3. Этот фильм поднимает вопросы, касающиеся разницы между внешним видом и реальностью, проблема, восходящая к Платону и рассматриваемая в мысленном эксперименте Декарта «злой гений».↩

4. Оба фильма исследуют вопрос, поставленный Платоном Республика , связанный с кольцом Гигеса: не лучше ли быть плохим человеком, который кажется хорошим, и худшим, быть хорошим человеком, который кажется плохим? Платон отвечает отрицательно. Тем не менее, проблема, как правильно ответить на этот вопрос, сохраняется и остро исследуется в обоих этих фильмах. ↩

Действительно ли мысленные эксперименты открывают новые научные истины?

В «Диалоге о двух главных мировых системах » Галилея (1632 г.) три итальянских джентльмена — один философ и два мирянина — спорят о структуре Вселенной.Философ Сальвиати выступает в поддержку теории Коперника, даже несмотря на то, что для этого требуется движущаяся Земля, что кажется его собеседникам проблематичным, если не абсурдным. В конце концов, мы не чувствуем, как земля движется под нашими ногами; облака и птицы не сметаются назад, когда планета свистит в космосе; мяч, сброшенный с башни, приземляется недалеко от основания этой башни.

Но Сальвиати, заменяющий Галилея, просит своих товарищей, Сагредо и Симпличио, пересмотреть свои интуиции.Предположим, кто-то должен был сбросить какой-либо предмет с мачты высокого корабля. Какая разница, движется ли корабль? Нет, настаивает Сальвиати; он все равно приземляется у основания мачты, и поэтому из такого эксперимента нельзя сделать никаких выводов о движении корабля. Если корабль может двигаться, то почему не вся планета? Симпличио возражает: Сальвиати на самом деле не проводил этот эксперимент на борту корабля, так как он может быть уверен в результате?

«Без экспериментов, я уверен, что эффект произойдет, как я вам говорю», — отвечает он.После некоторых дальнейших уговоров Симпличио покоряется.

Сегодня большинство ученых и философов полагают, что есть только один надежный способ познания мира, а именно, тыкать и толкать его — точка зрения, которую философы называют эмпиризмом. Когда ребенок тыкает и толкает, это называется игрой. Когда это делает ученый, это называется наблюдением и экспериментом. В любом случае, однако, мы учимся, видя и делая.

Но, как показал Галилей, из этого правила есть исключения.Есть — якобы — случаи, когда мы приходим к пониманию чего-то о мире посредством своеобразного эксперимента, который проводится только в уме. Мысленные эксперименты, как их называют, — это упражнение чистого воображения. Мы думаем о каком-то конкретном устройстве вещей в мире, а затем выясняем, какими будут последствия. Поступая так, мы, кажется, узнаем кое-что о законах природы.

Мысленные эксперименты сыграли решающую роль в истории физики.Галилей был первым великим мастером мысленного эксперимента; Альберт Эйнштейн был другим. В одном из своих самых знаменитых мысленных экспериментов Галилей показывает, что тяжелые и маленькие предметы должны падать с одинаковой скоростью. В другом случае — опираясь на аргумент о корабельной мачте — он выводит эквивалентность систем отсчета, движущихся с постоянной скоростью относительно друг друга (то, что мы теперь называем относительностью Галилея), краеугольным камнем классической физики.

Эйнштейн тоже умел совершать такие творческие трюки в своей голове.В молодости он представлял, каково это бегать рядом с лучом света, и это привело его к специальной теории относительности. Позже он представил падающего человека и понял, что в свободном падении человек не чувствует собственного веса; Исходя из этого понимания, он пришел к выводу, что ускорение неотличимо от силы тяжести. Этот второй прорыв стал известен как «принцип эквивалентности» и привел Эйнштейна к его величайшему триумфу — общей теории относительности.

Общим в этих примерах является то, что знание, кажется, возникает изнутри ума, а не из какого-то внешнего источника.Они не требуют ни лаборатории, ни заявки на грант, ни фактического выполнения… чего-либо. Когда мы проводим мысленный эксперимент, мы учимся, казалось бы, путем чистого самоанализа. «Кажется» — это, пожалуй, ключевое слово. Вопрос о том, действительно ли мысленные эксперименты бросают вызов эмпиризму, вызывает жаркие споры.

Джеймс Роберт Браун, философ из Университета Торонто, считает, что мысленные эксперименты действительно представляют собой своего рода эпистемический бесплатный обед. По его словам, они дают нам представление о законах природы, и делают это без необходимости, так сказать, пачкать руки.Еще когда он был студентом, Браун сначала симпатизировал эмпирикам; «Мне показалось, что они выиграли», — вспоминает он. Он восхищался Платоном и Рене Декартом, поборниками чистого разума, но скептически относился к их заявлениям о том, что можно интуитивно постичь работу природы изнутри собственного разума.

Затем Браун услышал мысленный эксперимент Галилея с падающими телами, и все изменилось.

Этот мысленный эксперимент заслуживает более внимательного изучения. Его можно найти в последней книге Галилея « Рассуждения и математические доказательства, относящиеся к двум новым наукам» (1638).(К тому времени, как Галилей написал это, он находился под домашним арестом во Флоренции и ему было запрещено публиковать какие-либо книги, но ему удалось контрабандой переправить рукопись в Голландию, где она была напечатана.) В «Беседах » Галилей просит нас представить сбросить с башни два объекта разного веса — скажем, мушкетное ядро и пушечное ядро. Аргументы, изложенные Аристотелем, а также здравый смысл говорят о том, что более тяжелый предмет первым ударяется о землю.

Но предположим, что мы соединяем два объекта коротким жестким стержнем.Можно утверждать, что более легкое мушкетное ядро действует как тормоз для более тяжелого пушечного ядра, замедляя его падение. С другой стороны, можно также возразить, что составное тело, вес которого равен сумме двух исходных тел, должно падать быстрее, чем любое другое тело по отдельности. Очевидно противоречие. Единственное решение, говорит Галилей, состоит в том, что все тела падают с одинаковой скоростью, независимо от их веса.

«Поразительно, что вы можете продумать свой путь к решению, не проводя эксперимент»

«Я упал со стула, когда услышал это», — сказал Браун.«Возможно, это был самый замечательный интеллектуальный опыт за всю мою жизнь». Браун стал ведущим специалистом в области мысленных экспериментов. Его книга The Laboratory of the Mind (1991) была одним из первых углубленных исследований этого предмета. Совсем недавно он вместе со своим коллегой из Университета Торонто Йифтахом Фехиге и Майклом Стюартом, докторантом Лондонской школы экономики, был соредактором The Routledge Companion to Thought Experiments (2017).Однако даже после десятилетий изучения мысленных экспериментов случай с падающими телами Галилея остается любимым для Брауна: «Я думаю, что всем должно показаться ослепительным, что вы можете продумать свой путь к решению проблемы, фактически не проводя эксперимента».

Если Браун прав — если Галилей успешно продумал свой путь к пониманию чего-то важного о мире природы, то важно знать, как именно он это осуществил. По мнению Брауна, мысленные эксперименты позволяют нам увидеть «универсалии»; то есть они позволяют нам распознавать универсальные истины о мире природы.Во многом так же, как мы приходим к математическим истинам (размышляя о них), мы можем также прийти к определенным истинам о природе.

Другими словами, хотя мир полон физических вещей, занимает пространство и сохраняется во времени, некоторые истины о физическом мире имеют очень нефизический привкус. Они напоминают математические истины, кажущиеся существующими вне пространства и времени. Эти истины, как полагает Браун, могут быть интуитивно понятны a priori без необходимости наблюдения или эксперимента.Эта идея восходит к Платону, и Браун действительно с радостью называет себя платоником.

Вот уже несколько десятилетий Джон Нортон, философ из Питтсбургского университета, защищает лагерь эмпириков от платонизма Брауна. Нортон считает, что мысленные эксперименты — это не просто возможность заглянуть в царство платонических истин, а просто элегантно составленные аргументы, которые вызывают в воображении яркие картины. По его словам, они не производят нового знания, кроме того, что можно было бы вывести из анализа знаний, уже неявно содержащихся в собственных предпосылках аргумента.Мысленные эксперименты, как он писал в статье в 1996 году, «не открывают новых каналов доступа к физическому миру».

Снова рассмотрим случай с Галилео. По мнению Нортона, все, к чему мы пришли «в голове», — это то, что позиция Аристотеля, согласно которой объекты падают со скоростью, пропорциональной их весу, ошибочна. Мы могли бы и дальше принять предложение Галилея о том, что все тела падают с одинаковой скоростью, но только если мы примем его тщательно изложенный аргумент, который, в свою очередь, опирается на большой объем ранее полученных знаний о мире, говорит Нортон.

Для того, чтобы позиция Нортона устояла, должна быть возможность реконструировать все мысленные эксперименты как аргументы — что, по его мнению, действительно возможно, по крайней мере, для мысленных экспериментов в физике. Он предлагает Брауну или любому защитнику-платонику выдвинуть мысленный эксперимент, который нельзя преобразовать таким образом. «Это был открытый вызов, — сказал мне Нортон. «Чтобы доказать, что я неправ, вам достаточно провести один мысленный эксперимент, который я не могу воспроизвести в качестве аргумента. И ни у кого нет.’

Результатом вызова Нортона стала особая версия интеллектуального пинг-понга, которая, похоже, нравится и ему, и Брауну. «Я говорю:« Давай, Нортон, а как насчет , этого ? » И обычно он возвращается через 24 часа, и он реконструирует это как аргумент, — сказал Браун. Эти аргументы, отмечает Браун, технически надежны. Они начинают с посылок и следуют правилам дедуктивного или индуктивного вывода. «Я почти готов поверить, что он может сделать это в любом случае», — сказал Браун.«И это большая уступка. Тем не менее, я не думаю, что его рассказ может быть правильным ».

Брауна беспокоит то, что, даже если мысленный эксперимент может быть реконструирован как аргумент, мы на самом деле не прорабатываем его в своей голове; познавательный процесс гораздо более интуитивен и менее аналитичен, чем рассуждения Нортона о точках зрения. Скорее то, что разворачивается, больше похоже на своего рода момент «ага» — видение очевидной истины того, что было скрыто всего несколько мгновений назад.Norton не согласен с этим. «Это намного сложнее, чем говорит Джим [Браун]. Джим говорит, что сразу видит это. Что ж, мы склонны видеть все это, потому что мы уже были подготовлены по-разному », — сказал Нортон. В случае с Galileo мы были вдохновлены тем, что узнали о падающих телах в школе и, что, возможно, более важно, в течение многих лет, когда наблюдали, как падают объекты, — говорит Нортон.

«Вы должны верить в эпистемологическую магию, чтобы поверить, что сидение в кресле дает вам познание мира»

В одном два мыслителя сходятся во мнении, что мысленные эксперименты, как и настоящие эксперименты, могут быть ошибочными; только некоторые из них (например, случай с Галилео) действительно позволяют заглянуть во внутреннее устройство природы.Но и здесь у Нортона есть претензии: «Если мысленные эксперименты — это« платоническое восприятие », то скажите мне, как мне узнать, какой из них хороший, а какой плохой? И, конечно, [Браун] не может мне сказать, потому что нет никакого способа; вы просто как бы чувствуете это, — сказал Нортон.

По мнению Нортона, поскольку Браун не может объяснить, почему одни мысленные эксперименты успешны, а другие — нет, вся его программа дает сбой. Браун возражает, что в этом отношении мысленные эксперименты ничем не отличаются от обычных физических экспериментов: «Как почти все в жизни, они подвержены ошибкам.«Для Нортона более серьезной проблемой является механизм, с помощью которого мысленные эксперименты производят знания. С его точки зрения, это знание может быть получено только в результате умелого манипулирования знаниями, которые у вас уже есть; альтернатива, по его мнению, абсурдна.

«Мысленные эксперименты — это аргументы, и если вы думаете, что происходит что-то еще, то вы должны поверить в то, что здесь действует какая-то эпистемическая магия», — сказал Нортон. «Вы должны верить, что простое сидение в кресле и какое-то размышление дает вам познание мира … Теперь, если вы так думаете, то, что происходит, остается загадкой.’

Нортон сравнивает позиции, которые он и Браун заняли, с планировкой торгового центра. «Вы знаете, когда у вас торговый центр, вы ставите Nordstrom [универмаг] на одном конце, а что-то еще на другом конце, и все танцуют между ними», — сказал он. «Итак, Джим [Браун] и я определили территорию, и люди пытались выяснить, где они живут, между ними». Единственная проблема, по словам Нортона, заключается в том, что в дебатах эмпиризма и платонизма промежуточные позиции не имеет много смысла.Либо вы верите, что о природе познают эмпирически, либо вы верите, что можете интуитивно понять, как устроен мир, просто подумав о нем. «Я не думаю, что есть какая-то промежуточная, стабильная почва», — заключил Нортон.

Браун, как оказалось, придерживается того же мнения, говоря, что эмпиризм — это «своего рода комплексная сделка». С точки зрения эмпириков: «Все, что вы знаете, основано на опыте. Другого способа узнать что-либо нет. Итак, если вы думаете, что есть хотя бы одна вещь, о которой вы знаете, что не является эмпирическим, вы перестаете быть эмпириком … Это немного похоже на высказывание атеиста: «99.999 процентов всего происходящего происходит в соответствии с естественным законом. Чуда не бывает ». Если ты собираешься стать атеистом, ты не можешь поверить ни в одно чудо ».

(Когда Браун и Нортон встречаются в реальной жизни, как это бывает с некоторой регулярностью на конференциях, они сказочно ладят. «Джим и я — лучшие друзья, — сказал Нортон. — Когда мы собираемся вместе, это бунт»).

Возможно, обе точки зрения неверны. Возможно, что мысленные эксперименты не являются ни проблеском в райское царство Платона, ни прямыми, обычными аргументами.Третья возможность, выдвинутая когнитивистом Нэнси Нерсесян из Технологического института Джорджии, заключается в том, что, когда мы думаем своим путем посредством мысленного эксперимента, мы участвуем в том, что она называет «ментальным моделированием».

Психическое моделирование — это именно то, на что это похоже: так же, как мы можем создавать физические модели с помощью наших рук, мы также можем создавать ментальные модели с помощью нашего разума. Нерсесян приводит пример покойного американского эрудита Герберта Саймона: как можно подсчитать количество окон в своем доме, не глядя? Саймон считал, что есть только один способ дать ответ на этот вопрос: вы создаете в уме модель своего дома и совершаете виртуальную прогулку по ней, считая окна.Но виртуальная модель — это больше, чем просто представление реальной вещи. По словам Нерсесяна, манипулирование любой моделью включает в себя аналогичные процессы в мозге, что подтверждается недавними исследованиями изображений мозга.

«Ментальная модель — это, по сути, представление структуры, функции или поведения некоторой системы, которая вас интересует, — некоторой системы реального мира, которая сохраняет свои сенсорные и моторные свойства, которые вы получаете от восприятия», — сказал Нерсесян. Когда мы манипулируем ментальной моделью, утверждает она, мы используем «некоторые из тех же методов обработки, которые вы используете для манипулирования вещами в реальном мире».

На первый взгляд, эта точка зрения кажется более близкой к точке зрения Нортона, чем к точке зрения Брауна. Нерсесян не поклонник платонизма. По ее словам, прежде чем мы сможем сказать что-либо о физическом мире с уверенностью, мы должны провести реальные эксперименты, а не только мысленные эксперименты: «Нам нужен последний шаг». что мы «видим» вещи в нашем сознании, чем идея Нортона о построении аргумента. Когда вы проводите мысленный эксперимент, вы «создаете представление о ситуации, которое имеет определенные структурные и поведенческие свойства», говоря словами Нерсесяна.Затем мы манипулируем этими свойствами и делаем вывод, — говорит она. «Вы делаете вывод непосредственно посредством этой манипуляции, а не говорите:« Если p, то q; p, следовательно, q. ”’

Браун соглашается. Даже если некоторые мысленные эксперименты можно преобразовать в аргументы, «реальное научное мышление происходит намного быстрее», и мы приходим к ответу «задолго до того, как кто-либо выполнит эту реконструкцию».

Разумы не существуют в вакууме: они являются результатом процессов, связанных с физическим миром

Но, как и Нортон, Нерсесян полагает, что то, что кажется априори интуиции, на самом деле полагается на лежащие в основе эмпирические знания.Она рассматривает мысленные эксперименты как «экстраполяцию нашего воплощенного опыта в мире». Рассмотрим в этом контексте падающие тела Галилея. «У вас есть опыт работы с тяжелыми предметами, у вас есть опыт работы с легкими предметами, и вы знаете, как они себя чувствуют», — сказала она. Мысленный эксперимент Галилея «основан на вашем опыте ощущения этих вещей в мире».

Философ и ученый-когнитивист Дэниел Деннет из Университета Тафтса в Массачусетсе придерживается аналогичной точки зрения.Он много писал о мысленных экспериментах. Его критика нескольких хорошо известных мыслительных экспериментов в философии, включая аргумент Джона Сирла о «китайской комнате» (1980) и аргумент Фрэнка Джексона (1982), почти так же известна, как и оригинальные работы, которые они осуждают. Деннет описывает мысленные эксперименты как «насосы интуиции»: истории, которые структурируют ваше представление о проблеме. Они могут побудить читателя взглянуть на проблему по-новому, что делает их невероятно мощными, но они также могут ввести в заблуждение.

Как Нортон и Нерсесян, Деннет не терпит платонизма. «Идея интуитивного познания законов природы à la Платон кажется мне увлекательной идеей, которая изжила себя», — сказал он. Он считает, что любые знания о мире, которые можно получить с помощью мысленных экспериментов, не исходят исключительно из разума. Если кажется, что это так, то только потому, что мы не учли, что такое умы и как они работают. Умы, утверждает Деннет, не существуют в вакууме.Скорее, они являются результатом длительного процесса как нашего развития как мыслящего, переживающего индивида, так и нашей эволюции как мыслящего, переживающего вида — процессов, которые очень сильно связаны с физическим миром.