ОЩУЩЕНИЕ • Большая российская энциклопедия

Авторы: В. А. Лекторский

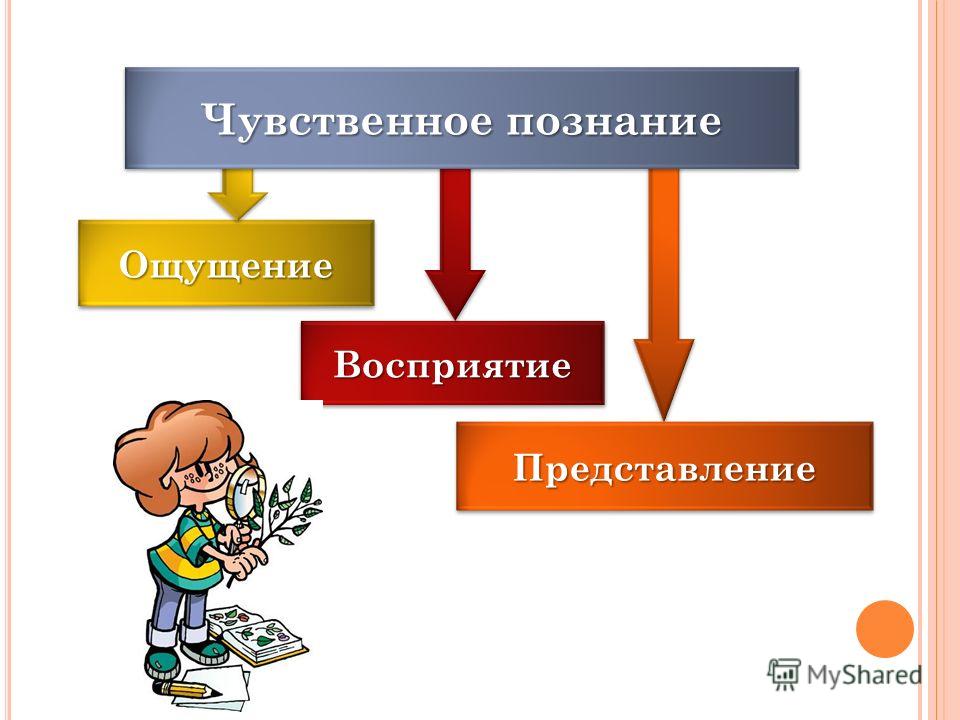

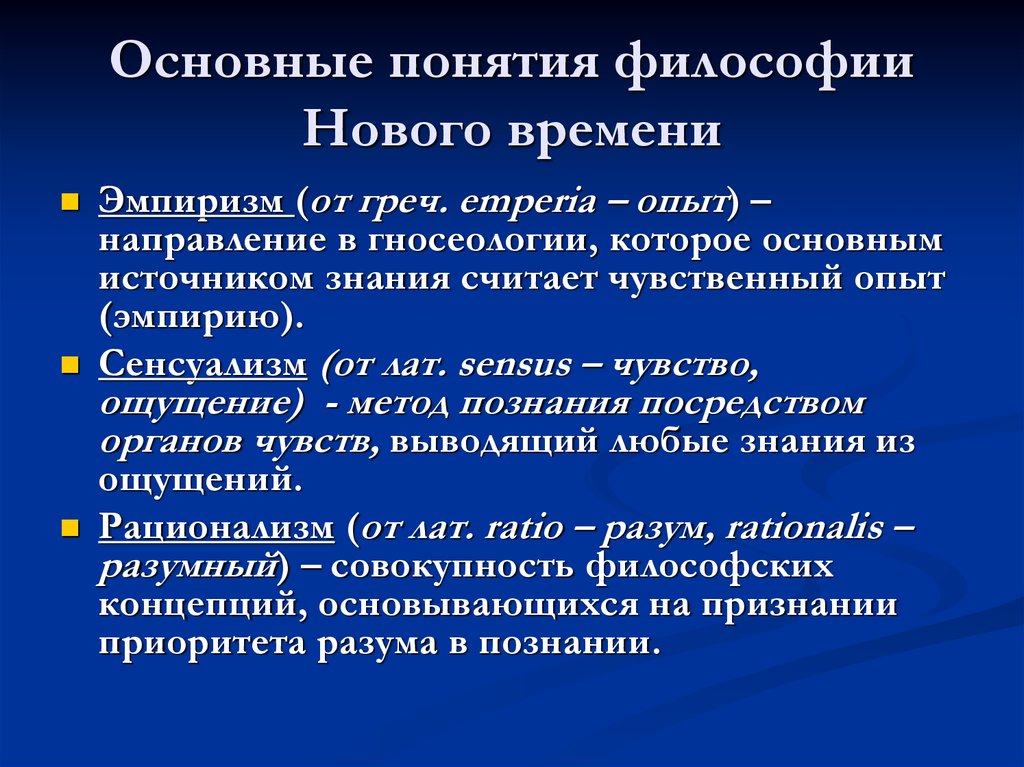

ОЩУЩЕ́НИЕ, элементарное содержание, лежащее в основе чувственного знания внешнего мира (напр., О. цвета, звука, твёрдого, кислого и т. д.). В истории философии и психологии О. истолковывались как относящиеся не к предмету в целом, а лишь к его отд. свойствам, «качествам». Как таковые они были разделены на относящиеся к свойствам предметов внешнего человеку мира (О. зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные и вкусовые) и относящиеся к конкретным состояниям человеческого тела, сигнализирующим о движениях и относительном положении его разных частей и о работе внутренних органов. В качестве исходных, не разложимых далее единиц психич. процессов вообще и познават. процессов О. были чётко выделены в эмпиризме и сенсуализме 17–18 вв. (в античной философии, напр. , не существовало резкого разделения О. и восприятия), именуясь при этом первоначально «чувственными идеями», «простыми идеями», «впечатлениями» и т. д. Специфич. характеристикой О. считалась их осознаваемая данность, непосредственность, понимаемая либо как результат прямого причинного воздействия свойств предметов внешнего мира (Дж. Локк, Э. Б. де Кондильяк, Б. Рассел), либо просто как факт сознания безотносительно к его причине (Дж. Беркли, Д. Юм, Э. Мах). При этом проведённое Локком разделение О. на относящиеся к «первичным качествам», реально существующим в самих предметах (О., относящиеся к пространственным свойствам предметов, их форме, расположению и др.), и к «вторичным качествам», существующим лишь в сознании, в силу неясности критерия этого разделения было оспорено Беркли. Считалось, что если восприятие, предполагающее определённую активность ума, может вводить в заблуждение, быть иллюзорным, то О.

, не существовало резкого разделения О. и восприятия), именуясь при этом первоначально «чувственными идеями», «простыми идеями», «впечатлениями» и т. д. Специфич. характеристикой О. считалась их осознаваемая данность, непосредственность, понимаемая либо как результат прямого причинного воздействия свойств предметов внешнего мира (Дж. Локк, Э. Б. де Кондильяк, Б. Рассел), либо просто как факт сознания безотносительно к его причине (Дж. Беркли, Д. Юм, Э. Мах). При этом проведённое Локком разделение О. на относящиеся к «первичным качествам», реально существующим в самих предметах (О., относящиеся к пространственным свойствам предметов, их форме, расположению и др.), и к «вторичным качествам», существующим лишь в сознании, в силу неясности критерия этого разделения было оспорено Беркли. Считалось, что если восприятие, предполагающее определённую активность ума, может вводить в заблуждение, быть иллюзорным, то О. как исходный материал для построения восприятия само по себе не может вести к заблуждению. «Не бывает иллюзий чувств, бывают только ошибки в истолковании чувственных данных как знаков вещей, иных, чем они сами» (Рассел Б. Человеческое познание. М., 1957. С. 200). Для большинства философов, анализировавших О., именно их несомненность и безошибочность выводила их за пределы знания и субъект-объектного отношения.

как исходный материал для построения восприятия само по себе не может вести к заблуждению. «Не бывает иллюзий чувств, бывают только ошибки в истолковании чувственных данных как знаков вещей, иных, чем они сами» (Рассел Б. Человеческое познание. М., 1957. С. 200). Для большинства философов, анализировавших О., именно их несомненность и безошибочность выводила их за пределы знания и субъект-объектного отношения.

В кон. 19 в. экспериментальная психология (и прежде всего психофизика) сделала О. предметом науч. исследования. Были выявлены т. н. пороги чувствительности, характер зависимости О. от интенсивности внешних раздражителей (закон Вебера – Фехнера) и др. В связи с тем, что О. могут вызываться не только адекватными стимулами (напр., зрительное О. светом), но и стимулами неадекватными (напр., то же зрительное О. механич. или электрич. раздражителем), И. Мюллер сформулировал «закон специфической энергии органов чувств»: качество ощущений зависит не от свойств внешних предметов, а от особенностей ощущающей (рецепторной) системы человека. Согласно Г. Гельмгольцу, О. относятся к качествам внешнего мира, как иероглиф к обозначенному им предмету. Для сенсуалистов-феноменалистов (Дж. Беркли, Д. Юм, Э. Мах и др.), отрицавших связь О. с объективными свойствами предметов, оставался не решённым вопрос о том, как из субъективных, индивидуальных О. может быть построено восприятие объективно существующего предмета. Неясным было и то, следует ли относить к О. переживания боли, исходные чувства удовольствия и неудовольствия, существуют ли О. пространства и времени и т. п.

раздражителем), И. Мюллер сформулировал «закон специфической энергии органов чувств»: качество ощущений зависит не от свойств внешних предметов, а от особенностей ощущающей (рецепторной) системы человека. Согласно Г. Гельмгольцу, О. относятся к качествам внешнего мира, как иероглиф к обозначенному им предмету. Для сенсуалистов-феноменалистов (Дж. Беркли, Д. Юм, Э. Мах и др.), отрицавших связь О. с объективными свойствами предметов, оставался не решённым вопрос о том, как из субъективных, индивидуальных О. может быть построено восприятие объективно существующего предмета. Неясным было и то, следует ли относить к О. переживания боли, исходные чувства удовольствия и неудовольствия, существуют ли О. пространства и времени и т. п.

В философии и психологии 20 в. был поставлен под сомнение сам факт существования О. как неких самостоят. реалий в силу того, что в нормальных условиях обычного опыта воспринимаются в качестве непосредств. данности предметы и ситуации в их целостности, которая не может быть представлена в виде суммы отд. элементов-ощущений. В частности, представителями гештальтпсихологии отмечалось, что эксперим. изучение О. в традиц. психофизике происходило в искусственно созданных, лабораторных условиях. Выделенные в когнитивной психологии и экологич. подходе к восприятию (см. Гибсон Дж. Дж.) единицы информации, из которой строится восприятие, в большинстве случаев не осознаются и не могут быть истолкованы в качестве О., как они понимались ранее в философии и психологии.

реалий в силу того, что в нормальных условиях обычного опыта воспринимаются в качестве непосредств. данности предметы и ситуации в их целостности, которая не может быть представлена в виде суммы отд. элементов-ощущений. В частности, представителями гештальтпсихологии отмечалось, что эксперим. изучение О. в традиц. психофизике происходило в искусственно созданных, лабораторных условиях. Выделенные в когнитивной психологии и экологич. подходе к восприятию (см. Гибсон Дж. Дж.) единицы информации, из которой строится восприятие, в большинстве случаев не осознаются и не могут быть истолкованы в качестве О., как они понимались ранее в философии и психологии.

Как возникает зуд и причем тут философия

Невыносимый зуд — возможно, худшая форма пытки. Желание почесаться нельзя превозмочь, у окружающих же оно вызывает брезгливость: человек, который чешется, кажется не только запаршивевшим, но еще и слабовольным.

Профессор неврологии Дэвид Линден посвятил ощущению зуда главу своей книги «Осязание. Чувство, которое делает нас людьми». T&P публикуют ее с сокращениями.

Профессор неврологии Дэвид Линден посвятил ощущению зуда главу своей книги «Осязание. Чувство, которое делает нас людьми». T&P публикуют ее с сокращениями.Осязание. Чувство, которое делает нас людьми

Дэвид Линден

Синдбад. 2018

На ощущение зуда оказывают большое влияние когнитивные и эмоциональные факторы. Как-то раз, в лагере в амазонских джунглях, я уже засыпал, как вдруг почувствовал, что у меня чешется рука. Я схватил фонарик и очки, увидел, что причина зуда — огромная многоножка, и отбросил ее. С этого момента о сне пришлось забыть. Я обрел небывалую бдительность: каждое дуновение ветерка, каждое движение мышц вызывало чесотку — и так на всю ночь, причем это касалось не только той же руки, но и всего тела. Я мысленно боролся с многоножками до рассвета.

Ужасная, мучительная природа зуда и чесотки хорошо известна. В аду Данте обычные обманщики (алхимики, самозванцы и фальшивомонетчики) брошены в восьмой круг ада, где страдают от вечного зуда. Только тех, кто совершил предательство — обманул доверие людей, любовью и преданностью которых пользовался (например, Иуда Искариот, предавший Иисуса Христа), — ждет более суровая кара в девятом круге, где они вморожены в лед. Возникает вопрос, который лежит на стыке биологии и философии: действительно ли зуд — это уникальная форма осязательных ощущений, качественно отличающаяся от остальных, или же это просто другой тип стимуляции, который основан на одном или нескольких осязательных ощущениях? Проведем аналогию: можно ли сказать, что зуд и другие осязательные ощущения отличаются друг от друга так же, как саксофон отличается от рояля? Оба инструмента производят звук, но звуки эти качественно различны. Или же скорее это соответствие между исполняемым на фортепиано бибоп-джазом и классической музыкой романтической эпохи? Они также значительно отличаются друг от друга по музыкальной структуре и контексту, но исполняются на одном и том же музыкальном инструменте. Раньше подобные вопросы отдавались на откуп философам.

Только тех, кто совершил предательство — обманул доверие людей, любовью и преданностью которых пользовался (например, Иуда Искариот, предавший Иисуса Христа), — ждет более суровая кара в девятом круге, где они вморожены в лед. Возникает вопрос, который лежит на стыке биологии и философии: действительно ли зуд — это уникальная форма осязательных ощущений, качественно отличающаяся от остальных, или же это просто другой тип стимуляции, который основан на одном или нескольких осязательных ощущениях? Проведем аналогию: можно ли сказать, что зуд и другие осязательные ощущения отличаются друг от друга так же, как саксофон отличается от рояля? Оба инструмента производят звук, но звуки эти качественно различны. Или же скорее это соответствие между исполняемым на фортепиано бибоп-джазом и классической музыкой романтической эпохи? Они также значительно отличаются друг от друга по музыкальной структуре и контексту, но исполняются на одном и том же музыкальном инструменте. Раньше подобные вопросы отдавались на откуп философам.

На этой иллюстрации Уильяма Блейка, выполненной в 1827 году, обманщики мучаются от вечного зуда в восьмом круге Дантова ада (Песнь 29). Восьмой круг подразделяется на десять концентрических щелей, причем каждая последующая, вероятно, хуже предыдущей. Обманщики занимают последнюю и, видимо, самую ужасную щель. Для сравнения: первая щель предназначена для сводников и обольстителей, которых постоянно на ходу бичуют бесы. Используется с разрешения музея Фогга в Гарвардском университете (анонимный дар в честь Джейкоба Розенберга, 63.1979.1).

Те, кто считает, что зуд — это не один из типов осязательных ощущений, а просто другой способ их возникновения, указывают, что это лишь частный случай боли — слабой и приглушенной. Они совершенно верно отмечают, что зуд и боль обладают рядом одинаковых свойств. И то и другое представляет собой реакцию на множество стимулов: механических, химических и иногда температурных. В особенности стоит заметить, что и боль, и зуд могут быть вызваны химическими продуктами воспаления, а устраняются противовоспалительными препаратами.

Если бы зуд был всего лишь слабой или прерывистой формой боли, можно было бы предположить, что увеличение интенсивности или частоты вызывающих зуд стимулов привело бы к его переходу в боль, а ослабление болевых стимулов, соответственно, превратило бы боль в зуд, но тщательные лабораторные исследования показали, что этого никогда не происходит.

Слабая боль — это просто слабая боль, а интенсивный зуд — это интенсивный зуд.

Еще одно ключевое различие между зудом и болью касается их локализации в организме.

Если боль чувствуют на коже, в мышцах, связках и внутренних органах, то зуд ограничен лишь внешним слоем кожи (как волосистой, так и гладкой) и прилегающими слизистыми мембранами, которые окружают, например, рот, горло, глаза, нос, малые половые губы и анус. Кишечник может болеть, но не зудеть.

Если зуд — уникальная форма осязания, то следует ожидать, что в коже найдутся такие волокна сенсорных нейронов, которые активируются только в ответ на зудящие стимулы и которые при электрической стимуляции в лаборатории порождают зуд, а не боль. Это так называемая теория специализации, противостоящая теории декодирования структур, согласно которой одни и те же сенсорные нейроны могут сигнализировать как о зуде, так и о боли в зависимости от структуры электрических импульсов. […]

Зуд могут вызывать самые разные типы стимуляции кожи. Во многих случаях мы даже не обладаем пока пониманием молекулярных эффектов, вызывающих зуд. Для большинства стимулов зуда путь в мозг оказывается непрямым. Например, если кожа сильно натерта или проявляет местную реакцию на аллерген, включается воспалительный каскад. Молекулы, выделяемые иммунными клетками (например, гистамин из тучных клеток), могут поступать в гистаминовые рецепторы, расположенные на свободных окончаниях сенсорных нейронов в эпидермисе, и побуждать их испускать электрические импульсы.

Для большинства стимулов зуда путь в мозг оказывается непрямым. Например, если кожа сильно натерта или проявляет местную реакцию на аллерген, включается воспалительный каскад. Молекулы, выделяемые иммунными клетками (например, гистамин из тучных клеток), могут поступать в гистаминовые рецепторы, расположенные на свободных окончаниях сенсорных нейронов в эпидермисе, и побуждать их испускать электрические импульсы.

Два различных пути С-волокон при зуде в сопоставлении с болью. Нейромедиатор NPPB, по всей вероятности, специфичен для нейронов зуда. Напротив, нейроны боли выделяют глутамат, тем самым отправляя сигнал в нейроны заднего рога спинного мозга. Эти нейроны содержат рецепторы NPPB и, в свою очередь, выделяют редкий нейромедиатор GRP, сигнализируя им следующим нейронам в цепочке. Удаление нейронов с рецепторами GRP блокирует ощущение зуда, но не ощущение боли или легких прикосновений, что дает основание предположить, что эти два синаптических соединения специфичны именно для зуда. Нейроны зуда можно разделить по меньшей мере на две категории: те, что содержат рецептор хлорохина MrgprA3 и в основном передают негистаминный зуд, и те, которые обладают только гистаминовым рецептором и отвечают за гистаминный зуд. Гистаминовые рецепторы возбуждают нервные окончания, открывая ионный канал TRPV1, а рецепторы хлорохина и BAM8-22 открывают ионный канал TRPA1. Эта диаграмма дает лишь общую схему. Скорее всего, существуют и другие популяции нейронов зуда, помимо показанных здесь. Кроме того, синаптические взаимодействия между потоками информации в спинном мозге на данный момент не вполне понятны.

Нейроны зуда можно разделить по меньшей мере на две категории: те, что содержат рецептор хлорохина MrgprA3 и в основном передают негистаминный зуд, и те, которые обладают только гистаминовым рецептором и отвечают за гистаминный зуд. Гистаминовые рецепторы возбуждают нервные окончания, открывая ионный канал TRPV1, а рецепторы хлорохина и BAM8-22 открывают ионный канал TRPA1. Эта диаграмма дает лишь общую схему. Скорее всего, существуют и другие популяции нейронов зуда, помимо показанных здесь. Кроме того, синаптические взаимодействия между потоками информации в спинном мозге на данный момент не вполне понятны.

В другом примере фрагмент естественного белка BAM8-22 поступает в другой рецептор на проводящих зуд нервных окончаниях кожи, который применительно к мышам называют MrgprC11, а к людям — hMrgprX1. Иногда происходит непосредственная активация рецептора зуда в окружающей среде. Например, хорошо известно, что противомалярийный препарат хлорохин вызывает зуд. Хлорохин непосредственно поступает в другой рецептор сенсорных нейронов, который называется MrgprA3. Отметим, что существует по меньшей мере три молекулярных сенсора, которые активируют нейроны, ответственные за распознавание зуда. И если некоторые активируются непосредственно сигналами окружающей среды, то большинство реагируют на химический сигнал-посредник в самом организме.

Отметим, что существует по меньшей мере три молекулярных сенсора, которые активируют нейроны, ответственные за распознавание зуда. И если некоторые активируются непосредственно сигналами окружающей среды, то большинство реагируют на химический сигнал-посредник в самом организме.

Если действительно существуют особые нейроны, отвечающие за зуд, то верны и следующие утверждения: 1) мы можем разрушать или подавлять эти нейроны и блокировать ощущение зуда, причем другие осязательные ощущения — боль и температура — останутся неизменными; 2) избирательная активация этих специализированных нейронов зуда должна вызывать ощущение зуда, но не боли и не других осязательных ощущений; 3) анатомическое распределение нервных окончаний отражает известное распределение ощущения зуда: они должны присутствовать в эпидермисе и во внешних слизистых мембранах, но отсутствовать в мышцах, связках, внутренних органах и т. д. […]

В целом манипуляции с мышиными NPPB* и MrgprA3, о которых мы говорили, показывают, что, судя по всему, существует по меньшей мере один набор нейронов, отвечающих именно за зуд: это клетки с NPPB и MrgprA3.

Что значат эти результаты для нашего основного нейрофилософского вопроса? Подтверждение наличия специфического канала для зуда соответствует представлению о зуде как об уникальном и качественно ином ощущении, чем все остальные. При этом надо отметить, что мы пока не знаем, что происходит в потоке информации о зуде на пути к головному мозгу. Она практически наверняка в какой-то степени смешивается с другими осязательными ощущениями и, вероятно, теряет специфичность.

Чесать там, где чешется, очень приятно. Хотя мы знаем, что, когда перестанем чесаться, зудеть будет еще сильнее, большинство из нас не в силах бороться с собой и продолжают скрести кожу.

Чесотка настолько непреодолима, а освобождение от зуда приносит такое удовольствие, что слово «зудит» (свербит?) используется уже в значении «сильно хочется». В песне Вуди Гатри «Hesitating Beauty» («Нерешительная красотка») есть такие слова: «Знаю, у тебя аж зудит выйти замуж, Нора Ли, знаю, и у меня здесь горит, Нора Ли» (Well, I know that you are itching to get married, Nora Lee / And I know I am twitching for the same thing, Nora Lee). Мы хорошо понимаем, что это значит: зуд — удачная метафора неудовлетворенного желания.

В одном малоприятном эксперименте волонтеров кололи волосками растения мукуна жгучая, что вызывает интенсивный зуд. Их прикладывали к предплечью, спине и лодыжкам, после чего экспериментатор чесал пораженные места небольшой щеточкой. Каждые тридцать секунд участники оценивали интенсивность зуда и приятные ощущения от чесания. Оказалось, что чесание спины эффективнее всего снимало зуд, зато почесывание лодыжки вызывало наиболее приятные ощущения.

Их прикладывали к предплечью, спине и лодыжкам, после чего экспериментатор чесал пораженные места небольшой щеточкой. Каждые тридцать секунд участники оценивали интенсивность зуда и приятные ощущения от чесания. Оказалось, что чесание спины эффективнее всего снимало зуд, зато почесывание лодыжки вызывало наиболее приятные ощущения.

Почему чесание временно облегчает ощущение зуда? Мы точно не знаем. Одна теория утверждает, что наше восприятие зуда зависит от баланса сигналов боли и зуда, которые сходятся в каком-то участке спинного мозга; когда мы чешемся, это вызывает умеренную боль, которая вступает в конкуренцию с ощущением зуда и тем самым облегчает его.

Боль от уколов иглой, ударов током, а также причиняющие боль жар или холод тоже способны облегчить зуд.

Впрочем, в некоторых случаях его устраняют даже легчайшие почесывания, имеющие более низкий болевой порог.

В одном из вариантов этой теории утверждается, что появление на коже очень точно локализованного стимула — например, лапок маленького насекомого — может активировать зудоспецифичные нейроны, и это ощущение через спинной мозг в полной сохранности доходит до мозга головного, вызывая чувство зуда. А когда этот участок расчесывают, активируя осязательные рецепторы в более широкой зоне, то задействованными оказываются ингибирующие схемы спинного мозга, которые препятствуют возникновению ощущения зуда в мозге. Возможно, эволюция предусмотрела ощущение зуда от мелких локализованных прикосновений к коже, чтобы включать рефлекторное почесывание и тем самым меньше подвергаться опасности со стороны переносимых насекомыми токсинов и инфекций.

А когда этот участок расчесывают, активируя осязательные рецепторы в более широкой зоне, то задействованными оказываются ингибирующие схемы спинного мозга, которые препятствуют возникновению ощущения зуда в мозге. Возможно, эволюция предусмотрела ощущение зуда от мелких локализованных прикосновений к коже, чтобы включать рефлекторное почесывание и тем самым меньше подвергаться опасности со стороны переносимых насекомыми токсинов и инфекций.

Хорошо известно, что опиаты, такие как героин и оксикодон, могут приводить к настоящим приступам чесотки. Героиновые наркоманы ценят особенно «зудящую» порцию наркотика, основываясь на верном представлении о том, что между зудом и психоактивностью существует связь. Врачи-наркологи и офицеры службы наркоконтроля особенно пристально следят за страдающими чесоткой, поскольку это может свидетельствовать о хроническом употреблении опиатов. Опиатный зуд часто встречается и в клинических условиях: около 80% пациентов, которым прописаны опиаты как болеутоляющие, испытывают зуд, который случается, даже если опиат вводится прямо в спинномозговую жидкость, что сводит к минимуму его прямое воздействие на головной мозг и сенсорные нервы. […]

[…]

Как и в случае с болью, в головном мозге отсутствует единая зона, отвечающая за восприятие зуда. Если не разбираться детально, то при боли и зуде активируются почти одни и те же участки мозга. Зуд активирует как смыслоразличительные сенсорные зоны, такие как таламус, первичная и вторичная соматосенсорная кора, так и аффективно-эмоционально-когнитивные участки — мозжечковую миндалину, центральную долю, переднюю поясную и префронтальную кору. И боль, и зуд опосредованно возбуждают зоны, ответственные за планирование движений и координацию, вызывая и изменяя соответствующие реакции. […]

Переболев опоясывающим лишаем, эта 39-летняя женщина стала страдать ужасным и не поддающимся лечению зудом в правой части лба. Из-за лишая кожа на этом участке онемела, так что она не чувствовала боли, счесывая себе кожу и череп, и в итоге добралась до мозга. Внизу: результат компьютерной томографии, где видны дыра в черепе, выступающая правая передняя доля мозга и повреждения мозговой ткани. Воспроизводится по: Oaklander A. L., Cohen S. P., Raju S. V.Y. Intractable postherpetic itch and cutaneous deafferentation after facial shingles. Pain 96. 2002. 9–12; с разрешения Elsevier.

Воспроизводится по: Oaklander A. L., Cohen S. P., Raju S. V.Y. Intractable postherpetic itch and cutaneous deafferentation after facial shingles. Pain 96. 2002. 9–12; с разрешения Elsevier.

Те, кто пришел на бесплатную публичную лекцию в немецком университетском городке Гиссен, не знали, что станут участниками необычного эксперимента. Название лекции, подготовленной в сотрудничестве с одним из телеканалов, гласило: «Зуд: что за ним кроется?» Видеокамеры в зале были направлены не только на лектора, но и на аудиторию. Целью эксперимента было выяснить, можно ли вызвать у слушателей ощущение зуда, показывая им фотографии блох, клещей, струпьев и сыпи на коже. В качестве контрольных вариантов показывались также фотографии купальщиков и матерей с новорожденными младенцами (то есть людей с мягкой, увлажненной кожей, очевидно не испытывающих зуда). Неудивительно, что слушатели при виде фотографий, наводящих на мысль о зуде, стали интенсивно почесываться. Последующие лабораторные эксперименты, участники которых смотрели похожие видеофильмы, подтвердили это предположение и показали, что для того, чтобы испытывать такое социальное заражение зудом, необязательно страдать от какой-то его формы. Интересный вариант объяснения этого феномена состоит в том, что люди, обладающие большей эмпатией, чаще начинают чесаться, когда видят, как чешутся другие. Но когда участники эксперимента заполнили соответствующие опросники, корреляции между социальным зудом и эмпатией не обнаружилось. Оказалось, что

Интересный вариант объяснения этого феномена состоит в том, что люди, обладающие большей эмпатией, чаще начинают чесаться, когда видят, как чешутся другие. Но когда участники эксперимента заполнили соответствующие опросники, корреляции между социальным зудом и эмпатией не обнаружилось. Оказалось, что

социальный зуд наиболее характерен для людей, наиболее склонных к отрицательным эмоциям (с высокой невротичностью).

Почему, когда мы видим, как кто-то ушиб себе палец молотком, мы обычно не убираем собственные пальцы подальше, а при виде того, что другие чешутся, начинаем сами испытывать зуд и чесаться? Пока наилучшее объяснение следующее: в течение большей части человеческой истории нам постоянно угрожали паразиты — переносчики заболеваний и токсинов. И если рядом с человеком кто-то начинал чесаться, были серьезные основания полагать, что и ему самому угрожает то же самое опасное насекомое, червяк и т. д. Поэтому почувствовать зуд и начать чесаться, сводя к минимуму риск, было адаптивным преимуществом. Напротив, боль не заразительна, поскольку не передается от человека к человеку.

Напротив, боль не заразительна, поскольку не передается от человека к человеку.

Представьте себе, что вы едете в метро и человек напротив вас вдруг начинает яростно чесаться. Зуд явно мучителен, но ответьте честно: что вы почувствуете прежде всего — сострадание или отвращение? Этот вопрос рассматривает Андре Жид:

Зуд, от которого я страдаю уже несколько месяцев… в последнее время стал невыносим. Вот уже несколько ночей я не смыкаю глаз. Я вспоминаю Иова, ищущего черепицу, чтобы скоблить себя ею, и Флобера, чьи письма в конце жизни рассказывают о подобной же чесотке. Я говорю себе, что все мы страдаем по-своему и что крайне неразумно желать изменить свои страдания; но уверен, что настоящая боль меньше привлекала бы мое внимание и переносилась бы гораздо легче. Кроме того, на шкале страданий истинная боль выглядит благороднее и царственнее; зуд же — это низкий, смешной недуг, в котором и признаться-то невозможно; человека страдающего жалеют — над человеком чешущимся смеются.

В рубрике «Открытое чтение» мы публикуем отрывки из книг в том виде, в котором их предоставляют издатели. Незначительные сокращения обозначены многоточием в квадратных скобках. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Философия чувств — Колин Макгинн

Философия чувств Есть философские эмоции. Но являются ли эти эмоции специфическими для философии или просто примерами более общих эмоций? Эмоциональная жизнь философа по существу идентична жизни физика или историка, или это жизнь с другим эмоциональным привкусом? И как эти эмоции способствуют дисциплине философии? Влияют ли они на то, во что верят или что выбирают для изучения? Являются ли они причиной, по которой люди углубляются в эту тему? Эти вопросы задаются редко, если вообще когда-либо, но они прямо перед нашим носом. Мы, философы, каждый день живем своими философскими эмоциями, боремся с ними, страдаем от них, наслаждаемся ими. Но мы не думаем о них как о части предмета, заслуживающей философского исследования. Я предлагаю создать новую ветвь философии: философию философских эмоций (ветвь метафилософии). Это предмет в зачаточном состоянии (концепция?), с небольшим количеством данных и не о чем теоретически говорить. Здесь я просто записываю некоторые впечатления и рекомендую дальнейшее изучение.

Я предлагаю создать новую ветвь философии: философию философских эмоций (ветвь метафилософии). Это предмет в зачаточном состоянии (концепция?), с небольшим количеством данных и не о чем теоретически говорить. Здесь я просто записываю некоторые впечатления и рекомендую дальнейшее изучение.

Рассела называли «страстным скептиком», и его эмоции действительно зашкаливали в вопросе сомнения; но он также страстно верил в логику и разум. Его глубоко беспокоил скептицизм в отношении эмпирического мира, но он не сомневался в самом разуме. Витгенштейн был особенно эмоциональным философом, о чем свидетельствуют две его основные работы. Он говорил о муках философии, о том, как трудно перестать заниматься ею, о ее искушениях и ложных восторгах. Куайн признался, что эмоционально предпочитает «пустынные пейзажи» и, похоже, полон решимости избавить философию от эмоционального подъема; однако его словесная игривость и озорной стиль предполагают философскую радость. Сочинения Юма полны страсти, и он посвятил много времени теме страсти; он явно не был человеком, лишенным эмоций. Декарт кажется эмоционально контролируемым, думающим (а не эмоциональным) существом, но его оживленная защита своих позиций далеко не бесчувственна. Томас Нагель говорит о тенденции ненавидеть проблемы философии и желать, чтобы они исчезли. Ницше ничего не сделал , а — философски. Я мог бы продолжать, как мог бы любой философ, знакомый с цифрами и распрями в этой области, а также со своим собственным повседневным опытом. Последние сорок лет я купался в философских эмоциях — плавал в их море, иногда тонул, а иногда занимался серфингом. Я бы сказал, что обнаружил, что философские эмоции в основном приятны, хотя иногда и проверяются, — то есть те эмоции, которые я испытываю, когда думаю в одиночестве. Другое дело эмоции, вызываемые профессией философа, и они не всегда столь приятны. Я менее заинтересован в изучении этих эмоций, которые отражают местные условия и профессиональные институты, хотя они перекликаются с некоторыми эмоциональными качествами, присущими занятиям философией как таковой (отчаяние, воодушевление).

Декарт кажется эмоционально контролируемым, думающим (а не эмоциональным) существом, но его оживленная защита своих позиций далеко не бесчувственна. Томас Нагель говорит о тенденции ненавидеть проблемы философии и желать, чтобы они исчезли. Ницше ничего не сделал , а — философски. Я мог бы продолжать, как мог бы любой философ, знакомый с цифрами и распрями в этой области, а также со своим собственным повседневным опытом. Последние сорок лет я купался в философских эмоциях — плавал в их море, иногда тонул, а иногда занимался серфингом. Я бы сказал, что обнаружил, что философские эмоции в основном приятны, хотя иногда и проверяются, — то есть те эмоции, которые я испытываю, когда думаю в одиночестве. Другое дело эмоции, вызываемые профессией философа, и они не всегда столь приятны. Я менее заинтересован в изучении этих эмоций, которые отражают местные условия и профессиональные институты, хотя они перекликаются с некоторыми эмоциональными качествами, присущими занятиям философией как таковой (отчаяние, воодушевление).

Лично я считаю, что философские эмоции отличаются друг от друга, а не являются просто проявлениями чего-то более общего, хотя есть пересечения с другими областями. Когда я изучал психологию в студенческие годы, я никогда не был так эмоционально вовлечен. Философские эмоции с самого начала казались мне опьяняющими, возможно опасными, а часто и воодушевляющими. Даже отчаяние по поводу прогресса казалось воодушевляющим. Конечно, существует мирская проблема беспокойства по поводу совершения ошибок, неверных действий, неумелости — быть не годится . Но я обнаружил, что эмоции от философии в целом положительны и не могут быть получены где-либо еще. Может быть, даже правда, что я пошел в философию в основном потому, что мне нравились эмоции, которые она во мне вызывала. Мне нравилась философия (до сих пор нравится). То, на что похоже быть философом, было причиной быть им. Одна из привлекательных сторон — свобода от скуки фактов: вам не нужно учить много неинтересной базовой информации — так что мертвых зон нет. Вы вольны строить догадки и теоретизировать, спорить и опровергать. Логические рассуждения — ваше единственное ограничение, и это приятная форма ограничения: оно помогает вам чувствовать себя на правильном пути, а не заблудиться в море. Таким образом, мы, философы, склонны любить логику. Логика, мы любим тебя. Мы чувствуем себя женатыми на логике. Мы обижаемся, если логику оскорбляют или не уважают. Наши эмоции основаны на логике. Но мы также любим воображение, полеты интеллекта, мысленные приключения. Вот почему мысленный эксперимент вызывает у нас бурю эмоций: здесь наш логический ум взлетает и осваивает концептуальный ландшафт. Комната для семинаров приходит в восторг, когда философ проводит новый прекрасный мысленный эксперимент. Настроение поднимается, дух воспаряет; философские эмоции наводняют помещения. Я не думаю, что другие предметы могут воспроизвести эти эмоции, хотя они могут позволить себе компенсирующие эмоции, потому что философия не похожа на другие предметы. Его характерные эмоции соответствуют его содержанию.

Вы вольны строить догадки и теоретизировать, спорить и опровергать. Логические рассуждения — ваше единственное ограничение, и это приятная форма ограничения: оно помогает вам чувствовать себя на правильном пути, а не заблудиться в море. Таким образом, мы, философы, склонны любить логику. Логика, мы любим тебя. Мы чувствуем себя женатыми на логике. Мы обижаемся, если логику оскорбляют или не уважают. Наши эмоции основаны на логике. Но мы также любим воображение, полеты интеллекта, мысленные приключения. Вот почему мысленный эксперимент вызывает у нас бурю эмоций: здесь наш логический ум взлетает и осваивает концептуальный ландшафт. Комната для семинаров приходит в восторг, когда философ проводит новый прекрасный мысленный эксперимент. Настроение поднимается, дух воспаряет; философские эмоции наводняют помещения. Я не думаю, что другие предметы могут воспроизвести эти эмоции, хотя они могут позволить себе компенсирующие эмоции, потому что философия не похожа на другие предметы. Его характерные эмоции соответствуют его содержанию. Это и освобождает, и обременяет.

Это и освобождает, и обременяет.

Возможно, некоторые области философии отличаются от других своими эмоциональными контурами — с одной стороны, этика, с другой — философская логика. Но, говоря за себя, я нахожу все поле эмоционально единым: я чувствую себя примерно одинаково, независимо от того, над чем я работаю, хотя, возможно, в одних областях чувство принуждения сильнее, чем в других. Для меня философская логика всегда была наиболее удовлетворительной частью философии. Идентичность волновала меня много раз, в то время как существование причиняло мне большую душевную боль. Необходимость, которую я любил и о которой беспокоился. Меня никогда не утомляла необходимость: она всегда вдохновляла меня и наслаждалась ее обществом. В целом я нахожу философию эмоционально объединенной внутри себя и эмоционально отличной от других предметов изучения. Правда, подобные эмоции могут вызывать во мне и другие предметы — физика, биология, — но только тогда, когда они напоминают философию. Затем я хочу заняться философией физики и философией биологии.

Возникает вопрос, напоминают ли другие виды деятельности философию эмоционально. Можно провести некоторые аналогии, но я не думаю, что они демонстрируют какое-то реальное единство. Я сравнил философию с прыжками с шестом (раньше я был прыгуном с шестом), но это сравнение скорее поэтично, чем буквально. Это похоже на художественную литературу, писать ее или читать? Не совсем, за исключением, может быть, чувства свободы (но свобода в обоих случаях разная). Философская эмоция не имеет ничего общего с музыкальной эмоцией. Это романтично? Не совсем, но не за горами. Философская эмоция sui generis , поэтому замены ему нет. Мы должны изучить его и попытаться понять его работу. Мы должны обсудить это с нашими учениками. Нас должны беспокоить его патологии и негативные аспекты. Мы должны очищать и культивировать его. Я предлагаю проводить опросы и созывать семинары, возможно, с новым журналом ( Journal of Emotional Philosophy ). [1] Этот новый предмет может иметь некоторые интересные эмоциональные аспекты — эмоции, которые мы испытываем, думая о философских эмоциях.

[1] Не вижу причин, по которым мы не могли бы взять записи из мозга философа, занятого философской проблемой: какие части мозга загораются? Мы могли бы сравнить эту мозговую активность с активностью других испытуемых.

Project MUSE — Вымышленное чувство: философия, когнитивная наука и американская готика

Вымышленное чувство: философия, когнитивная наука и американская готика

- Джеймс Доус

- Американская литература

- Издательство Университета Дьюка

- Том 76, номер 3, сентябрь 2004 г.

- стр. 437-466

- Артикул

- Посмотреть цитату

- Дополнительная информация

- Возможны варианты покупки/аренды:

- Аренда у DeepDyve

Вместо аннотации приведу краткую выдержку из содержания:

Американская литература 76.3 (2004) 437-466

[Доступ к статье в формате PDF]

Fictional Feeling:

Философия, когнитивистика и американская готика

Джеймс Доус

Macalester College

Интерес к глубинной структуре эстетического удовольствия и к эмоциям, которые потрясают нас при чтении, в последние годы все больше проявляется. занимает видное место в литературоведении и культурологии. 1 Этот объединяющий интерес набрал силу с ослаблением читательской критики в девяностых, которая долгое время подвергалась критике за ее тенденцию отдавать предпочтение смыслу над чувством и интерпретацией над воображением в своем описании читательского опыта, 2 , а также с одновременным и важным ростом исследований чувствительности в американистских исследованиях, которые узаконили читательские эмоции как категорию анализа, но, как правило, делали это в первую очередь в той мере, в какой они могли освещать насущные политические или культурные тревоги и потребности. 3 В этом эссе я хочу внести свой вклад в возобновление интереса дисциплины к чувствам чтения, ее ожидаемое возвращение к «слезам и колючкам» литературы, от которых так давно отказались Уимсат и Бердслей. 4 Я сделаю это, используя Чарльза Брокдена Брауна в качестве примера опыта испуга. Страх — особенно подходящая эмоция для изучения, как я утверждаю, из-за ее яркой крайности, и Браун — особенно подходящий автор.

занимает видное место в литературоведении и культурологии. 1 Этот объединяющий интерес набрал силу с ослаблением читательской критики в девяностых, которая долгое время подвергалась критике за ее тенденцию отдавать предпочтение смыслу над чувством и интерпретацией над воображением в своем описании читательского опыта, 2 , а также с одновременным и важным ростом исследований чувствительности в американистских исследованиях, которые узаконили читательские эмоции как категорию анализа, но, как правило, делали это в первую очередь в той мере, в какой они могли освещать насущные политические или культурные тревоги и потребности. 3 В этом эссе я хочу внести свой вклад в возобновление интереса дисциплины к чувствам чтения, ее ожидаемое возвращение к «слезам и колючкам» литературы, от которых так давно отказались Уимсат и Бердслей. 4 Я сделаю это, используя Чарльза Брокдена Брауна в качестве примера опыта испуга. Страх — особенно подходящая эмоция для изучения, как я утверждаю, из-за ее яркой крайности, и Браун — особенно подходящий автор. Его работы, как я надеюсь показать, являются одними из самых блестящих доступных в американской литературной традиции исследований того, что происходит, когда читатели читают. 5

Его работы, как я надеюсь показать, являются одними из самых блестящих доступных в американской литературной традиции исследований того, что происходит, когда читатели читают. 5

Одним из самых напуганных (неверных) читателей во всей художественной литературе Брауна является Бакстер в «Человеке дома». Характер, возникший в результате наблюдений Брауна за эпидемиями желтой лихорадки в Филадельфии в 179 г.3 и 1797 Бакстер заболевает и умирает, потому что он ошибочно полагает, что только что был свидетелем полуночного погребения больного лихорадкой трупа и, следовательно, подвергся воздействию болезни. Эта сцена смерти, к которой Браун [End Page 437] вернулся и воспроизвел ее более широко в своем романе Ормонд (1799), представляла Брауну настолько убедительный парадокс, что он мог разрешить его только с помощью новой, более энергичной концепции. «сила воображения». 6 Как мог наблюдатель опасности не настоящий тем не менее физически поражен этим?

Художественные произведения Брауна построены на этом парадоксе и, как я утверждаю, застенчивы по этому поводу. Подобно более поздним британским романам-сенсациям, за которыми следил Д. А. Миллер, книги Брауна телесно действуют на читателя: они делают наши (реальные) тела восприимчивыми к тем же физическим симптомам страха и беспокойства, которые поражают (нереальных) персонажей, которых мы наблюдаем. 7 Как заявил рецензент в 1819 году о сочинениях Брауна: «Оно вызывает во всем живейшее чувство опасности… Если мы не вернемся к [его романам], то для того, чтобы избежать страданий, а не потому, что они хотят очарования, и ужасный, если мы готовы столкнуться с ним более одного раза». 8 Другой утверждал, что автор не имел себе равных в своей способности поддерживать «беспокойство читателя от начала до конца» и вызывать «захватывающее дух опасение». 9 В наших спальнях мы читаем, что Клара Виланд, осиротевшая от болезни, осталась одна в своей. Она пытается уснуть, но беспокойна и взволнована. Звон полуночи вызывает мысли о загадочной смерти ее отца, но мысли внезапно прекращаются, когда она слышит шепот, сорвавшийся с губ рядом с ее ухом.

Подобно более поздним британским романам-сенсациям, за которыми следил Д. А. Миллер, книги Брауна телесно действуют на читателя: они делают наши (реальные) тела восприимчивыми к тем же физическим симптомам страха и беспокойства, которые поражают (нереальных) персонажей, которых мы наблюдаем. 7 Как заявил рецензент в 1819 году о сочинениях Брауна: «Оно вызывает во всем живейшее чувство опасности… Если мы не вернемся к [его романам], то для того, чтобы избежать страданий, а не потому, что они хотят очарования, и ужасный, если мы готовы столкнуться с ним более одного раза». 8 Другой утверждал, что автор не имел себе равных в своей способности поддерживать «беспокойство читателя от начала до конца» и вызывать «захватывающее дух опасение». 9 В наших спальнях мы читаем, что Клара Виланд, осиротевшая от болезни, осталась одна в своей. Она пытается уснуть, но беспокойна и взволнована. Звон полуночи вызывает мысли о загадочной смерти ее отца, но мысли внезапно прекращаются, когда она слышит шепот, сорвавшийся с губ рядом с ее ухом.

Еще одно ключевое различие между зудом и болью касается их локализации в организме.

Еще одно ключевое различие между зудом и болью касается их локализации в организме.