Состояние отчаяния и духовная практика

(по преподобному Силуану Афонскому и архимандриту Софронию)

Вначале приведем цитату из известной книги архимандрита Софрония (Сахарова) “О молитве”: “Из моего опыта я могу сказать: есть два рода отчаяния: одно — чисто негативное, губящее человека духовно и затем телесно. Другое — благословенное. О нем я не перестаю говорить” .

В другом месте, в книге “Старец Силуан” отец Софроний добавляет: “Иначе действует враг-дьявол с теми, кто принимает его, и иначе по отношению к тем, которые борются. Иное — страдание гордого отчаяния, и иное — души благочестивой, когда Бог позволяет сатане сотворить брань с душою. Это последнее искушение чрезвычайно тяжело и попускается редко” . Об этом последнем состоянии писалось не очень много; хотелось бы обратить внимание на связь такого состояния со страданиями библейского Иова.

Многолетний опыт подвижничества, духовный авторитет отца Софрония, которого многие почитают старцем, и глубина его творений не позволяют просто отмахнуться от этих слов о благословенном отчаянии, нелегких для восприятия, но требуют серьезно задуматься.

Губительное отчаяние

Когда в Православии говорят об отчаянии, чаще всего имеют в виду первый из указанных отцом Софронием родов отчаяния — “чисто негативное и губящее человека” отчаяние как один из наиболее тяжких грехов (согласно “Словарю живого великорусского языка” В. И. Даля, отчаяние — это безнадежность, лишение последней веры и надежды .

Рассмотрим подробнее сначала именно этот, губящий человека род отчаяния. Как отмечает епископ Варнава (Беляев), у людей, ведущих духовную жизнь, это губительное отчаяние также бывает двух родов: “Отчаяние первого рода происходит от отягчения совести множеством содеянных грехов, когда душа, по причине большого количества этих язв, погружается от тяжести их в глубину безысходного горя и безнадежия.

Другого рода отчаяние бывает от гордости, когда человек, впадший в какой-либо грех, никак не хочет смириться и признать, что он заслужил падение От первого вида исцеляют воздержание и теплая надежда на Бога, а от последнего — смирение и то, чтобы никого не осуждать” .

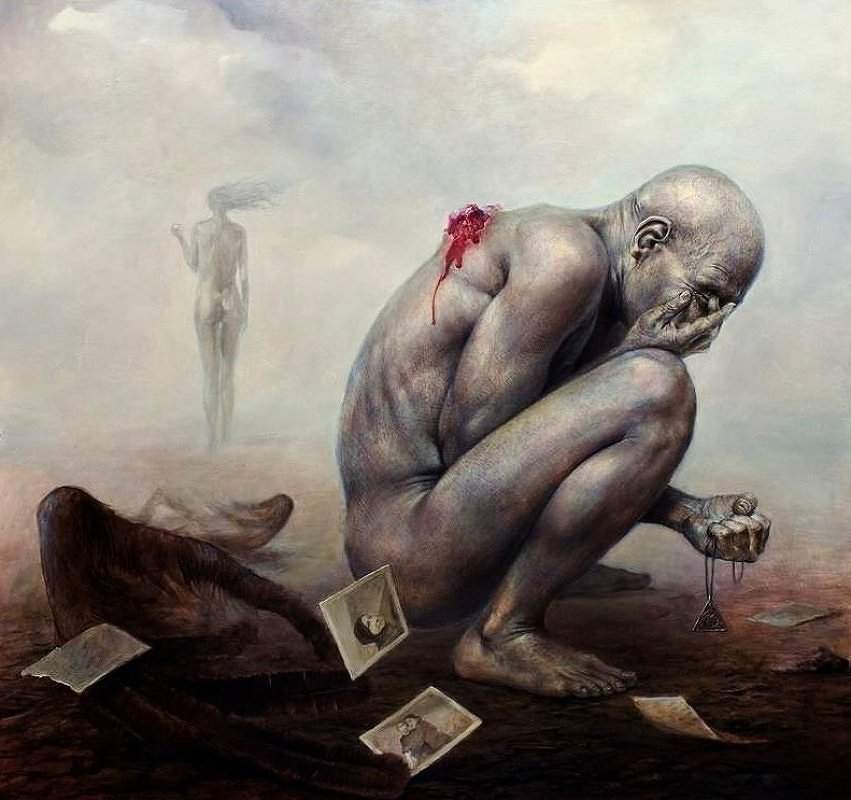

А вот как описывает это состояние отец Софроний: “Доколе в человеке сильна гордость, дотоле он может подвергаться приступам особо мучительного, адского отчаяния, которое извращает все представления о Боге и о путях Его промысла. Гордая душа, пребывая в тягостном страдании и мраке ада, виновником своих мучений считает Бога и мыслит Его как безмерно жестокого. Лишенная подлинного бытия в Боге, она все оценивает из своего болезненно-страдальческого состояния и начинает ненавидеть и свою жизнь, и вообще все бытие мира.

Пребывая вне Божественного света, в своем отчаянии она доходит до того, что и бытие Самого Бога начинает ей представляться как безнадежная бессмыслица, в силу чего ее отталкивание от Бога и ненависть ко всякому бытию становятся все большими и большими” .

Основные причины такого отчаяния — оскорбленное самолюбие, страх перед общественным позором в случае, если узнают о совершенном преступлении, боязнь наказания, крушение идеалов или задуманных предприятий, безнадежная любовь и прочее . В наиболее тяжких случаях отчаяние может довести человека до самоубийства.

В наиболее тяжких случаях отчаяние может довести человека до самоубийства.

Фото: PROвидец, photosight.ru

Необходимо также отметить, что многие Святые Отцы говорили о необходимости борьбы со страстями (духовной брани) и о том, что страсти могут посылаться нам для духовного совершенствования. Господу более угодна наша борьба со страстями, нежели полное отсутствие страстей, бесстрастие . Известно, например, свидетельство о преподобном Иоанне Колове, который вначале умолил Бога, чтобы ему было даровано бесстрастие, а затем, по совету старца, испросил у Господа возвращение браней и терпение, ибо, как сказал старец, “по причине браней душа приходит в преуспеяние”.

Преподобный Силуан дает весьма поучительный комментарий на этот важный для православной духовной практики эпизод, нашедший отражение в Священном Предании. Преподобный Иоанн Лествичник также указывает: “Да благодушествуют страстные смирившиеся. Ибо если они и во все ямы впадали, и во всех сетях увязали, и всяким недугом вознедуговали, но по выздоровлении бывают для всех светилами и врачами, путеводителями и наставниками, объявляя виды и свойства каждого недуга и своею опытностью спасая близких к падению” .

Нельзя не упомянуть здесь также и поучительный случай, о котором свидетельствуют “Троицкие листки с луга духовного”. Речь идет о явлении преподобного Сергия Радонежского человеку, находившемуся в отчаянии и собиравшемуся покончить жизнь самоубийством. Человек этот был так потрясен видением, что отбросил пояс, на котором только что хотел повеситься, и направился в Троице-Сергиеву Лавру, где получил утешение от отца Анфима. Молитвой у раки преподобного Сергия он был окончательно утешен и вышел из обители, как новорожденный младенец. Он смотрел на мир другими глазами, и душа его совершенно успокоилась .

Переживание губительного отчаяния опасно, но еще не фатально. Человек, впавший в губительное отчаяние, еще может (и должен) обратиться к Богу с горячей покаянной молитвой, и Господь непременно даст ему исцеление и новые силы для продолжения духовной брани. Вот как пишет об этом преподобный Исаак Сирин: “Если приключится человеку впасть и в многоразличные прегрешения, да не перестанет радеть о добре, да не останавливается в своем течении. Но и побеждаемый, снова да восстает на борьбу со своими противниками и ежедневно да начинает полагать основание разрушенному зданию, до самого исхода своего из мира сего” .

Но и побеждаемый, снова да восстает на борьбу со своими противниками и ежедневно да начинает полагать основание разрушенному зданию, до самого исхода своего из мира сего” .

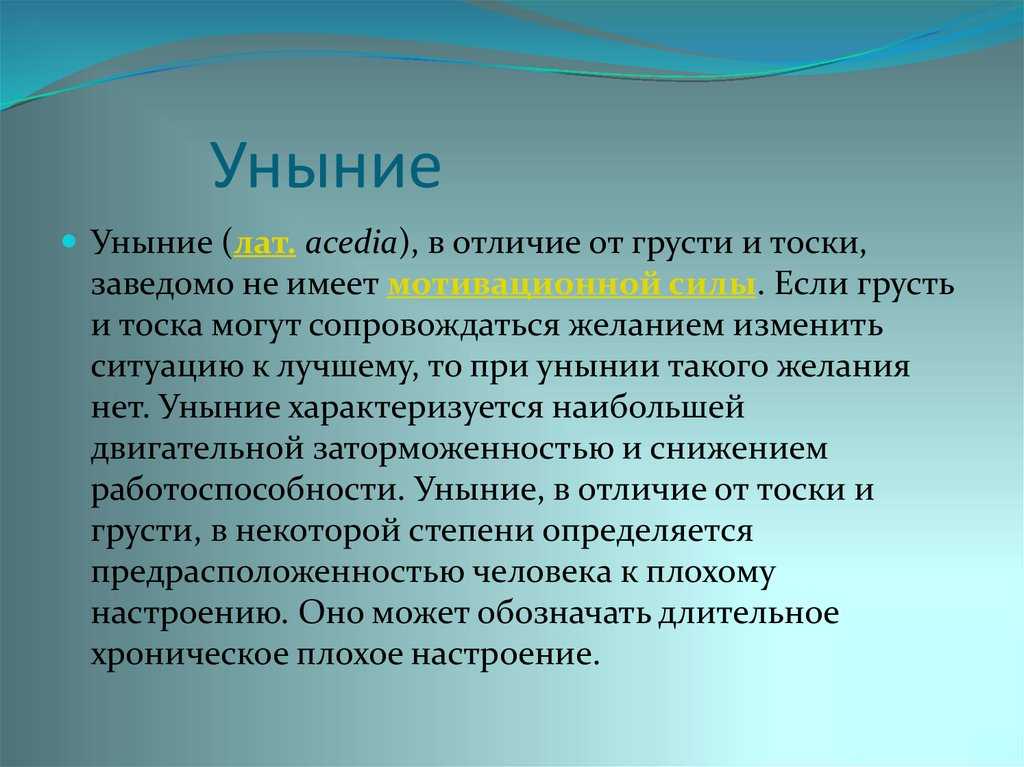

В заключение этой части статьи необходимо отметить, что, согласно учению православных отцов-аскетов, состояние отчаяния самым тесным образом связано с печалью и унынием .

Отчаяние “по Богу”

Существует и состояние духа, внешне, по своим психологическим характеристикам, схожее с описанным выше, но принципиально иное. Вот как описывает его отец Софроний: “Когда впервые промыслительно Богом оставленный человек испытывает приближение сатаны, тогда все его существо, и душа и тело, подавляется великим страданием и страхом, который нельзя сравнить со страхом от преступников и убийц, потому что в нем есть мрак вечной гибели.

Душа тогда познает, что есть дьявол; познает силу его жестокости; и пораженная колоссальностью стоящего перед нею зла — вся сжимается. От ужаса, отчаяния и трепета она приходит в такое изнеможение, что не находит в себе силы молиться. Она не чувствует с собою Бога-Заступника, а враг говорит: «Ты в моей власти… А на Бога не надейся и забудь Его; Он неумолим»”. В эти минуты душа, не желая принять дьявола, или безмолвно, без слов замирает с мыслью о Боге, или же, в лучшем случае, находит в себе силы призвать имя Божие. После уже она познает, что именно в этой борьбе Бог исключительно внимает ей” .

Она не чувствует с собою Бога-Заступника, а враг говорит: «Ты в моей власти… А на Бога не надейся и забудь Его; Он неумолим»”. В эти минуты душа, не желая принять дьявола, или безмолвно, без слов замирает с мыслью о Боге, или же, в лучшем случае, находит в себе силы призвать имя Божие. После уже она познает, что именно в этой борьбе Бог исключительно внимает ей” .

Как отмечали многие отцы Церкви (в частности, преподобные Иоанн Кассиан, Нил Синайский, Исаак Сирин, святители Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский и др.), греховные страсти извращают спасительные “настроения человека, психологическая основа которых напечатлена в природе человека как несомненно полезное средство, условие, благоприятствующее в деле осуществления человеком его религиозно-нравственного назначения”.

Эти настроения, как справедливо подчеркивает С. М. Зарин, возникают в связи с познанием истинного блага, с одной стороны, и из-за сознания порочности нашей жизни, с другой. Они поддерживаются созерцанием блаженства Жизни Вечной и стремлением к совершенству. Созерцая бесконечный идеал, человек не только глубже чувствует и яснее осознает несовершенство человеческого естества вообще, но вместе с тем — и это принципиально важно — начинает ощущать несовершенство своей собственной личности. В этом случае указанное чувство становится активным стимулом религиозно-нравственного развития человека .

Созерцая бесконечный идеал, человек не только глубже чувствует и яснее осознает несовершенство человеческого естества вообще, но вместе с тем — и это принципиально важно — начинает ощущать несовершенство своей собственной личности. В этом случае указанное чувство становится активным стимулом религиозно-нравственного развития человека .

Описываемое выше состояние в православной аскетике именуется печалью “по Бозе” (по Богу, ради Бога).

По свидетельству преподобного Исаака Сирина, печаль только в одном случае становится полезной для нас, когда она является печалью “по Богу”. Печаль “по Богу” “возникает от покаяния в грехах или от желания совершенства, или от созерцания будущего блаженства. Сердце, исполненное печали о немощи и бессилии в делах телесных, явных, заменяет собою все эти телесные дела” .

Печаль “по Богу” является одним из существенных и исходных моментов христианской веры, необходимой для спасения. Ее отличие состоит в том, что она находит свое религиозно-нравственное основание, опору и главную цель именно в Боге. Человек испытывает острую неудовлетворенность своим состоянием (и при этом ощущает невозможность изменить это положение собственными силами) именно постольку, поскольку это состояние становится существенным препятствием для достижения единственно ценной для него цели — стремления к Богу.

Человек испытывает острую неудовлетворенность своим состоянием (и при этом ощущает невозможность изменить это положение собственными силами) именно постольку, поскольку это состояние становится существенным препятствием для достижения единственно ценной для него цели — стремления к Богу.

Таким образом, печаль в этом “добром” направлении помогает поддерживать в человеке активность, побуждает его на аскетический подвиг. Этот подвиг всестороннего совершенствования выражается как в очищении человека от страстей, так и в приобретении им важнейших христианских добродетелей. Преподобный Исаак Сирин называл такую “печаль ума” драгоценным Божиим даром .

Состояние печали “по Богу” отличается от описанной нами выше губительной страсти тем, что человек с болью ощущает в себе несоответствие между стремлением души к Богу и желанием достичь этого собственными силами. Основной целью его жизнедеятельности становится Бог, а не удовлетворение собственных помыслов, желаний и страстей и не заботы о своем земном существовании. Находясь в состоянии “обычной” печали, человек замыкается на самом себе, но печаль “по Богу” чаще всего приводит к обретению Божественной благодати (ибо сказано: Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам (Мф 7:7), а губительные страсти печали и отчаяния без покаяния могут вызвать безысходную тоску, апатию и бездеятельность, паралич воли и способностей .

Находясь в состоянии “обычной” печали, человек замыкается на самом себе, но печаль “по Богу” чаще всего приводит к обретению Божественной благодати (ибо сказано: Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам (Мф 7:7), а губительные страсти печали и отчаяния без покаяния могут вызвать безысходную тоску, апатию и бездеятельность, паралич воли и способностей .

То духовное состояние, о котором пишет архимандрит Софроний и которое психологически близко к состоянию отчаяния, обладает, однако, своими существенными особенностями. Такое отчаяние имеет своим основанием не боязнь раскрытия тайных грехов и не гордыню, а неутолимую ревность по Богу. Это более интенсивное и острое проявление печали “по Богу”. Для удобства изложения мы будем далее называть это состояние отчаянием “по Богу”.

О близком по содержанию духовном состоянии человека свидетельствует святитель Феофан Затворник, говоря о таинстве покаяния: “Больше всего характеризует его (таинство покаяния — А. Г.) болезненный перелом воли. Человек оскорблял Бога; надобно теперь гореть в огне суда неумытного. Кающийся испытывает болезни рождающих, и в чувствах сердца некоторым образом прикасается мучениям ада В кающемся то ужасы почти отчаяния, то веяние отрады милосердия сменяются одни другими” .

Г.) болезненный перелом воли. Человек оскорблял Бога; надобно теперь гореть в огне суда неумытного. Кающийся испытывает болезни рождающих, и в чувствах сердца некоторым образом прикасается мучениям ада В кающемся то ужасы почти отчаяния, то веяние отрады милосердия сменяются одни другими” .

Отец Софроний использует страшное слово “отчаяние” для того, чтобы описать то предельное страдание, которое ощущает душа, почувствовавшая благодать Божию и затем потерявшая ее, чтобы подчеркнуть ту силу, которой может достигать эта печаль “по Богу”.

Преподобный Силуан Афонский по этому поводу пишет об “унынии сердца”: “Когда Господь посетит, то душа знает, что был милый Гость и ушел, и скучает душа по Нему, и слезно ищет Его: «Где Ты, Свете мой, где Ты, Радость моя? Следы Твои благоухают в душе моей, но Тебя нет, и скучает душа моя по Тебе, и сердце мое уныло и болит, и ничто более не веселит меня, потому, что я оскорбил Господа, и Он скрылся от меня»” . Преподобный Силуан отмечает, что ощущение любви и благодати Господней теряется нами “за гордость и тщеславие, за неприязнь к брату, за осуждение брата, за зависть, за блудную мысль, за пристрастие к земным вещам” и др.

Фото: Pioner88911, photosight.ru

Как уже отмечалось, подобное искушение попускается Богом нечасто. Не всем православным верующим доводится испытывать такие интенсивные страдания, такую ревностную печаль “по Богу”. Это подтверждают и другие духовные писатели. Так, святитель Феофан Затворник отмечает, что искание Бога происходит у различных людей по-разному: если у одних оно “совершается ретиво, быстро, огненно”, то у других, напротив, “дело идет холодно, неспешно, многотрудно”. Архимандрит Софроний, очевидно, относится к первой группе.

Святитель Феофан с сожалением отмечает, что эта первая группа очень мала и редка, и такая предельная ревность по Богу, которая позднее была описана в творениях отца Софрония, нечасто встречается у христиан. Более часто человек, перестав чувствовать возбуждение благодати Божией, напротив, привыкает к этому, и снова происходит его падение в обычные его смертные грехи. “Чем чаще происходят сии отпадения, — пишет святитель Феофан, — тем слабее становится возбуждение, потому что к нему сердце как бы привыкает, и оно переходит в ряд обычных явлений душевной жизни.

Вместе с таким умалением, оно из чувства энергического все более и более приближается к мысли, и, наконец, переходит в одно простое помышление и воспоминание. Это помышление до поры до времени принимается с согласием, потом только терпится, хоть без неудовольствия, но холодно, без особого внимания; а затем уже становится докучливым, его спешат скорее сбыть, и, наконец, от него чувствуют неприятность и отвращение; его уже не любят, а ненавидят, преследуют, гонят. Соответственно сему, падает убеждение в необходимости лучшей духовной жизни…”

Исходя из этого, святитель Феофан настоятельно рекомендует всем верующим совершать усилия для стяжания дара благодати Божией и использовать для этого малейшие мысли о необходимости “переменить жизнь и стать лучше в своих делах и внутренних расположениях” .

Возможно, такое состояние “последнего отчаяния по Богу” подается некоторым подвижникам для большего стяжания благодати Божией. В любом случае мы не вправе отрицать того, что мы не познали.

Необходимо подчеркнуть, что отец Софроний никого не призывает пережить состояние отчаяния “по Богу”. Он лишь делится своим опытом, который ему с Божией помощью удалось пережить. При этом, хотя такая ревность по Богу, которая нашла отражение в творениях отца Софрония, и не типична для современного мира, она вдохновила немало православных христиан на продолжение своего духовного совершенствования и тем самым принесла многочисленные плоды.

Невозможность преодоления духовных препятствий собственными силами

У отчаяния, о котором пишет отец Софроний, кроме постоянной ревности по Богу и непрестанного стремления к Нему, имеется и иная причина — невозможность преодоления духовных препятствий собственными силами. “Много раз, — отмечает отец Софроний, — приходил я в отчаяние от самого себя вследствие неспособности моей пребывать постоянно в духе заповедей Христовых” .

“Видя себя не могущим преодолеть сию смерть нашими усилиями, мы впадаем в некое отчаяние о нашем спасении. Как это ни странно, но нам необходимо пережить это тягостное состояние, — переживать его сотни раз, чтобы оно глубоко врезалось в наше сознание. Нам полезен этот опыт ада. Когда мы носим в себе сию муку годами, десятилетиями, то она становится постоянным содержанием нашего духа, неизгладимою язвою на теле жизни нашей. И Христос сохранил раны от гвоздей распятия на теле Своем даже по Воскресении…”

Как это ни странно, но нам необходимо пережить это тягостное состояние, — переживать его сотни раз, чтобы оно глубоко врезалось в наше сознание. Нам полезен этот опыт ада. Когда мы носим в себе сию муку годами, десятилетиями, то она становится постоянным содержанием нашего духа, неизгладимою язвою на теле жизни нашей. И Христос сохранил раны от гвоздей распятия на теле Своем даже по Воскресении…”

Отчаяние, о котором говорит здесь отец Софроний, — это не отчаяние в уповании на милость и благодать Божию, характерное для губительных страстей, а отчаяние в ревностном, неодолимом стремлении достичь идеала собственными силами. Отец Софроний именует это состояние отчаянием “от самого себя” .

Каждому из нас знакомо то страдание, которое возникает от невозможности решить неразрешимое, достичь недостижимого, сделать невозможное. Само по себе это стремление не несет в себе нравственной определенности. Нравственная оценка этого стремления зависит лишь от направления нашей воли.

Прийдя к этой ситуации, мы некоторое время продолжаем делать попытки реализовать наши устремления собственными силами, но вскоре теряем их и осознаем невозможность достигнуть планируемого результата. Вот это чувство, которое обычно тоже называется отчаянием, по-видимому переживал отец Софроний.

Вот это чувство, которое обычно тоже называется отчаянием, по-видимому переживал отец Софроний.

Как отмечает С. М. Зарин, “за бурными порывами, по законам психической жизни, должна следовать реакция в виде ослабления, упадка душевной энергии. И этот упадок, действительно, наступает, выражаясь в новых аффективных состояниях печали и уныния” (а последнее, как мы уже отмечали, — родственно отчаянию).

Господь дал человеку свободную волю, и Он ожидает от нас наших собственных усилий в духовном совершенствовании. Такие усилия человека являются, в частности, одним из важнейших условий духовной брани. Поэтому в самих этих усилиях нет ничего греховного. Но эти собственные человеческие усилия имеют свои пределы. Невозможное человекам возможно Богу (Лк 18:27). Человек в процессе своего духовного возрастания рано или поздно начинает это ощущать. И особенно сильно и остро ощущали это Святые Отцы. Возникает серьезное внутреннее противоречие, которое требует своего разрешения.

Разрешение противоречия отчаяния от самого себя “по Богу”

“Благодатное отчаяние”, о котором пишет отец Софроний, отчаяние от самого себя “по Богу” находит свое разрешение в стяжании благодати Божией. Проходя через жестокое духовное страдание, через изнеможение, человек становится духовно чище, “прозрачней” для Бога.

Проходя через жестокое духовное страдание, через изнеможение, человек становится духовно чище, “прозрачней” для Бога.

Разрешение “благодатного отчаяния”, духовное очищение — это дар Божий. Именно Господь посылает Свой свет, Свое избавление, которого так жаждет, так истово молит душа подвижника, ощутившая невозможность стяжания благодати собственными силами и подвигами: “Далеко не радостно увидеть себя «нищим», осознать свою слепоту, — свидетельствует отец Софроний. — До великой боли страшно услышать смертный приговор себе за то, что я такой — как я есмь. Однако в глазах своего Создателя я блажен именно за познание своего ничтожества (ср. Мф 5:3).

Я должен увидеть Христа «как Он есть», чтобы сопоставить себя с Ним, и из сего сравнения ощутить мое «безобразие». Сильным было и еще остается мое отвращение от самого себя. Но из этого ужаса родилась во мне молитва особого отчаяния, погружавшая меня в море слез. Я никак не видел тогда путей к моему исцелению; мне казалось, что мое уродство не может преложиться в подобие Его красоте. И эта безумная молитва, потрясавшая все мое существо, привлекла ко мне сострадание Бога Всевышнего, и Его Свет воссиял во мраке моего бытия. Через ад моей безнадежности пришло небесное избавление…”

И эта безумная молитва, потрясавшая все мое существо, привлекла ко мне сострадание Бога Всевышнего, и Его Свет воссиял во мраке моего бытия. Через ад моей безнадежности пришло небесное избавление…”

Многие Святые Отцы и подвижники говорили о помощи Божией, которая приходит в самые тяжелые и ответственные минуты жизни, связанные, в частности, с отказом от опоры лишь на собственные силы и с упованием на Бога. Так, святитель Игнатий (Брянчанинов) подчеркивает: “Суетен и бесплоден крест свой, если, чрез последование Христу он не преобразится в крест Христов” . “Крест дотоле тягостен, доколе он пребывает своим. Когда же он преобразится в крест Христов, то получает необыкновенную легкость” .

Получив помощь Божию и ощутив Его благодать, подвижник не останавливается на этом. Получив передышку в духовной брани и духовный опыт осуждения себя, он, как пишет отец Софроний, “снова идет стоять над пропастью” .

“Держи ум твой во аде и не отчаивайся”

Преподобный Силуан Афонский получил от Господа откровение: “Держи ум твой во аде и не отчаивайся” . Для обычного человека, в том числе и верующего, держание ума во аде невыносимо. Однако, непрестанно творя молитву за весь мир, подвижник постепенно приобретает способность погружаться во ад, не впадая при этом в состояние отчаяния. Не нужно отчаиваться, свидетельствует об этом преподобный Силуан, “ибо Господь безмерно милостив и любит нас” .

Для обычного человека, в том числе и верующего, держание ума во аде невыносимо. Однако, непрестанно творя молитву за весь мир, подвижник постепенно приобретает способность погружаться во ад, не впадая при этом в состояние отчаяния. Не нужно отчаиваться, свидетельствует об этом преподобный Силуан, “ибо Господь безмерно милостив и любит нас” .

Как отмечает отец Софроний, держать ум свой во аде и не отчаиваться могут лишь немногие. “От постоянного пребывания в этом подвиге, — пишет он, — душа приобретает особую привычку и выносливость, так что память об аде настолько усваивается душе, что становится почти неотходною. Необходимость такого постоянства вызывается тем, что человек «в мире живущий и плоть носящий» непрестанно подвергается влияниям окружающего его греха, от которого, как бронею, защищается душа тем, что смиряется даже до ада преисподнего”.

Подвижник особым внутренним движением сходит душой в ад, и адский огонь попаляет и выжигает в нем страсти .

Поясняя откровение преподобного Силуана “Держи ум твой во аде и не отчаивайся”, архимандрит Софроний (Сахаров) пишет: “Держать себя во аде для него не было новым. До явления Господа он [старец Силуан] пребывал в нем. Новое в указании Божием — «и не отчаивайся». Прежде он дошел до отчаяния; ныне снова, после многих лет тяжелой борьбы, частых богооставлений, он переживал часы если и не отчаяния, то все же близких к нему страданий. Память о виденном Господе не допускала его до последнего отчаяния, но страдания от потери благодати бывали не менее тяжкими. Вернее, то, что он переживал, тоже было отчаянием, но иного рода, чем первое. В течение стольких лет, несмотря на все труды, предельно доступные его силам, он не достигал желаемого и потому терял надежду когда-нибудь достигнуть его”.

До явления Господа он [старец Силуан] пребывал в нем. Новое в указании Божием — «и не отчаивайся». Прежде он дошел до отчаяния; ныне снова, после многих лет тяжелой борьбы, частых богооставлений, он переживал часы если и не отчаяния, то все же близких к нему страданий. Память о виденном Господе не допускала его до последнего отчаяния, но страдания от потери благодати бывали не менее тяжкими. Вернее, то, что он переживал, тоже было отчаянием, но иного рода, чем первое. В течение стольких лет, несмотря на все труды, предельно доступные его силам, он не достигал желаемого и потому терял надежду когда-нибудь достигнуть его”.

“Блаженный старец Силуан говорил, что многие подвижники, приближаясь к состоянию, необходимому для очищения от страстей, отчаиваются и потому не могут пойти дальше. Но тот, кто знает, что «Господь много нас любит», избегает губительного действия последнего отчаяния и умеет мудро стоять на грани его, так что и силою адского пламени пожигает в себе всякую страсть, а вместе и жертвою отчаяния не становится” . Сам преподобный Силуан, как об этом свидетельствует архимандрит Софроний, иногда, в начале своего духовного подвига, тоже впадал в отчаяние, но, по милости Божией, выходил из него “с пользой” .

Сам преподобный Силуан, как об этом свидетельствует архимандрит Софроний, иногда, в начале своего духовного подвига, тоже впадал в отчаяние, но, по милости Божией, выходил из него “с пользой” .

По словам отца Софрония, старец Силуан погружался во ад, но, “возвращаясь к памяти любви Божией, он избегал отчаяния” . При этом “совмещаются предельное, выносимое естеством человеческое страдание с предельным, выносимым человеческим естеством блаженством” .

Архимандрит Софроний пишет, что многие подвижники “прошли через болезненность душевных колебаний, — чрез терзание совести от сознания своей порочности и неправды пред Богом, — чрез губительные сомнения и страдальческую борьбу со страстями. Они познали состояния адских мучений, тяжкий мрак отчаяния, неподдающуюся описанию тоску и горестность богооставленности” . И в этой борьбе они породили бесценный опыт духовной брани и смирения. По свидетельству преподобного Силуана Афонского, “Господь научил меня держать ум во аде, и не отчаиваться, и так смиряется душа моя” .

В заключение хотелось бы еще раз процитировать слова архимандрита Софрония, которые могут подвести итог всему вышесказанному: “Господь дал мне благодать отчаяния; и даже больше сего: святую ненависть к моему греху, то есть ко мне, к самому себе, сросшемуся с грехом, смрад которого подобен ядовитому газу. Исцелиться своими усилиями — невозможно. При полном отчаянии от самого себя, как я есмь, единственно, что остается, — броситься к Богу с безнадежной надеждой”.

Опубликовано в журнале «Альфа и Омега»

Читайте также:

Вечерний экспресс «Сансет Лимитед» — поединок веры и отчаяния

За что?

Капли золотых мыслей, или что особенного в Силуане Афонском?

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Книга IV. ОТЧАЯНИЕ — ЭТО ГРЕХ. Болезнь к смерти

Книга IV. ОТЧАЯНИЕ — ЭТО ГРЕХ

Грешат, когда перед Богом (for Gud) или же с идеей Бога, отчаявшись, не желают быть собою или же желают быть таковым. Таким образом, грех — это либо слабость, либо вызов, доведенные до высшей мощи, стало быть, грех — это сгущение отчаяния. Ударение ставится здесь на том, чтобы быть перед Богом или же иметь идею Бога; это и создает из греха то, что юристы называют «определенным отчаянием»; его диалектическая, этическая, религиозная природа состоит в идее Бога.

Хотя эта вторая часть, и в особенности 4 книга, не является подходящим местом или моментом, чтобы давать психологическое описание, заметим, однако же, что наиболее диалектичные пределы отчаяния и греха образованы тем, что можно назвать существованием поэта религиозной ориентация{26}, — это существование, которое имеет некоторые общие точки с отчаянием отрешенности, однако уже без отсутствия идеи Бога.

И в его тайной мольбе только Бог, которого он любит превыше всего, его утешает, и, однако, он любит и саму эту мольбу и не хотел бы от нее отказаться. Быть собой перед Богом — вот его наибольшее желание, за исключением той постоянной точки, в которой его Я страдает, — здесь этот отчаявшийся не желает быть собою; он рассчитывает, что вечность избавит его от этого, но здесь, в этом мире, несмотря на все свое страдание, он не может решиться принять его, самоуничижиться под тяжестью этого страдания, как это делает верующий.

5. СКУКА, ТОСКА, ОТЧАЯНИЕ

5. СКУКА, ТОСКА, ОТЧАЯНИЕ Наряду с этим и другие становящиеся значимыми для экзистенциальной философии настроения — скука, тоска, отчаяние — обретают свое экзистенциальное значение за счет того, что в соответствующих формах повторяют результат страха, выкликая

XVIII. Отчаяние и Ничто

XVIII. Отчаяние и Ничто Даже то, что люди почитают самым прекрасным, самым привлекательным, прелестная молодая девушка, в которой все дышит гармонией, миром и радостью, – и в ней даже таится отчаяние. Киргегард Homo superbit et somniat, se sapere, se sanctum et justum esse:[157] здесь кроется величайшая

74. Грех

74. Грех

Все, что я хочу сделать – это заставить людей осознать, что именно человеческие желания, человеческие убеждения и человеческие грехи могут привести мир к катастрофе.Представление о грехе, связанное с христианской этикой, приносит необыкновенный вред, поскольку

Грех

Все, что я хочу сделать – это заставить людей осознать, что именно человеческие желания, человеческие убеждения и человеческие грехи могут привести мир к катастрофе.Представление о грехе, связанное с христианской этикой, приносит необыкновенный вред, посколькуОтчаяние и надежда

Отчаяние и надежда Небольшой барабан издавал удары веселого ритма, затем к нему присоединился инструмент из тростника, вместе они заполняли воздух. Барабан преобладал, но он следовал за тростником. Последний останавливался, бывало, но небольшой барабан продолжал, четко

Книга I. О ТОМ, ЧТО ОТЧАЯНИЕ — ЭТО СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ

Книга I. О ТОМ, ЧТО ОТЧАЯНИЕ — ЭТО СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ Глава I. БУДУЧИ БОЛЕЗНЬЮ ДУХА, ИЛИ Я, ОТЧАЯНИЕ МОЖЕТ ПРИОБРЕТАТЬ ТРИ ОБРАЗА: ОТЧАЯВШИЙСЯ, НЕ СОЗНАЮЩИЙ СВОЕГО Я (НЕИСТИННОЕ ОТЧАЯНИЕ), ОТЧАЯВШИЙСЯ, НЕ ЖЕЛАЮЩИЙ БЫТЬ СОБОЮ, И ОТЧАЯВШИЙСЯ, КОТОРЫЙ ЖЕЛАЕТ БЫТЬ

Глава I.

БУДУЧИ БОЛЕЗНЬЮ ДУХА, ИЛИ Я, ОТЧАЯНИЕ МОЖЕТ ПРИОБРЕТАТЬ ТРИ ОБРАЗА: ОТЧАЯВШИЙСЯ, НЕ СОЗНАЮЩИЙ СВОЕГО Я (НЕИСТИННОЕ ОТЧАЯНИЕ), ОТЧАЯВШИЙСЯ, НЕ ЖЕЛАЮЩИЙ БЫТЬ СОБОЮ, И ОТЧАЯВШИЙСЯ, КОТОРЫЙ ЖЕЛАЕТ БЫТЬ ТАКОВЫМ

БУДУЧИ БОЛЕЗНЬЮ ДУХА, ИЛИ Я, ОТЧАЯНИЕ МОЖЕТ ПРИОБРЕТАТЬ ТРИ ОБРАЗА: ОТЧАЯВШИЙСЯ, НЕ СОЗНАЮЩИЙ СВОЕГО Я (НЕИСТИННОЕ ОТЧАЯНИЕ), ОТЧАЯВШИЙСЯ, НЕ ЖЕЛАЮЩИЙ БЫТЬ СОБОЮ, И ОТЧАЯВШИЙСЯ, КОТОРЫЙ ЖЕЛАЕТ БЫТЬ ТАКОВЫМГлава I. БУДУЧИ БОЛЕЗНЬЮ ДУХА, ИЛИ Я, ОТЧАЯНИЕ МОЖЕТ ПРИОБРЕТАТЬ ТРИ ОБРАЗА: ОТЧАЯВШИЙСЯ, НЕ СОЗНАЮЩИЙ СВОЕГО Я (НЕИСТИННОЕ ОТЧАЯНИЕ), ОТЧАЯВШИЙСЯ, НЕ ЖЕЛАЮЩИЙ БЫТЬ СОБОЮ, И ОТЧАЯВШИЙСЯ, КОТОРЫЙ ЖЕЛАЕТ БЫТЬ ТАКОВЫМ Человек есть дух. Но что же такое дух? Это Я{1}. Но тогда — что

Глава III. ОТЧАЯНИЕ — ЭТО СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ

Глава III. ОТЧАЯНИЕ — ЭТО СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ Эту идею «смертельной болезни» следует понимать в определенном смысле.Буквально она означает несчастье, границей и исходом которого является смерть, и потому служит синонимом болезни, от которой умирают. Однако отнюдь не в

Глава I.

ОТЧАЯНИЕ, PACCMOTPEHHOE НЕ ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ СОЗНАНИЯ, НО ТОЛЬКО СООТВЕТСТВЕННО СОСТАВЛЯЮЩИМ СИНТЕЗА Я Глава I. ОТЧАЯНИЕ, PACCMOTPEHHOE НЕ ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ СОЗНАНИЯ, НО ТОЛЬКО СООТВЕТСТВЕННО СОСТАВЛЯЮЩИМ СИНТЕЗА Я

а) Отчаяние подпадает под двойную категорию конечного и бесконечногоЯ — это осознанный синтез бесконечного и конечного, который относится к себе самому и целью

ОТЧАЯНИЕ, PACCMOTPEHHOE НЕ ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ СОЗНАНИЯ, НО ТОЛЬКО СООТВЕТСТВЕННО СОСТАВЛЯЮЩИМ СИНТЕЗА Я Глава I. ОТЧАЯНИЕ, PACCMOTPEHHOE НЕ ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ СОЗНАНИЯ, НО ТОЛЬКО СООТВЕТСТВЕННО СОСТАВЛЯЮЩИМ СИНТЕЗА Я

а) Отчаяние подпадает под двойную категорию конечного и бесконечногоЯ — это осознанный синтез бесконечного и конечного, который относится к себе самому и цельюГлава II. ОТЧАЯНИЕ, РАССМОТРЕННОЕ В КАТЕГОРИЯХ СОЗНАНИЯ

Глава II. ОТЧАЯНИЕ, РАССМОТРЕННОЕ В КАТЕГОРИЯХ СОЗНАНИЯ Сознание вырастает, и его развитие отмечает собою все более растущую напряженность отчаяния; чем более вырастает сознание, тем более напряженно отчаяние. Это обстоятельство, очевидное повсеместно. более всего

ОТЧАЯНИЕ И НАДЕЖДА

ОТЧАЯНИЕ И НАДЕЖДА

Небольшой барабан отбивал веселый ритм, потом к нему присоединилась свирель, и оба они наполнили воздух.

Отчаяние и надежда

Отчаяние и надежда Небольшой барабан издавал удары веселого ритма, затем к нему присоединился инструмент из тростника, вместе они заполняли воздух. Барабан преобладал, но он следовал за тростником. Последний останавливался бывало, но небольшой барабан продолжал, четко и

О каком непростительном грехе предупреждал нас Господь?| Национальный католический регистр

«В отчаянии человек перестает надеяться на свое личное спасение от Бога, на помощь в его достижении или на прощение своих грехов. Отчаяние противно благости Божией, Его справедливости — ибо Господь верен Своим обетованиям — и Своему милосердию». (CCC 2091)

Есть довольно ужасные грехи, но все они без исключения простительны.

(Кстати, из всех религий и псевдорелигий в мире существует ровно две религий, которые учат, что нельзя заработать себе дорогу в рай: иудаизм и христианство. Все остальные верят они находятся в системе начисления баллов, и что недостаток в одной области может быть компенсирован некоторой прикладной энергией в другой области.)

Бог постоянно напоминает нам в Библии, что все, что нам нужно сделать, это бросить на Него свои дряхлые «я» и Он простит нас.

Он говорит нам, что удалит наши грехи, «как далеко восток от запада». (Псалом 103:10-12).

Принимая во внимание кажущуюся безграничную природу вселенной, это существенная уверенность со стороны Бога.

Бог заверяет нас, что нам не о чем беспокоиться, поскольку Он бросил все наши грехи за наши спины и поэтому не будет засчитан против нас. (Исаия 38:17)

Пророк Михей говорит нам, что Бог сокрушит наши грехи и бросит наши грехи в самую глубокую часть глубочайшего океана. (Михей 7:19) С глаз долой, из сердца вон―Разум Бога.

Пророк Исаия 43:25 уверяет нас, что Бог сотрет наши грехи. (Исаия 43:25) Он удаляет их из Своей Памяти! Даже Он отказывается помнить их!

Христос говорит нам, что если мы хотим получить прощение, мы должны, в свою очередь, прощать других. Если подумать, это очень хорошая сделка. Мы не могли бы надеяться на более справедливую встряску ни от кого, не говоря уже о Господе Всего. Откуда мы можем знать, что Он верен Своему слову? Он умер за нас. Сколько из нас в буквальном смысле поставили бы свою жизнь на кон ради кучки неудачников вроде нас? Кровь Иисуса омывает нас и делает чистыми, как снег. (1 Ин 1:7)

Но, несмотря на эти уверения, есть, однако, грех, разрушающий это понимание нас самих, Бога и зависимых отношений между Ним и нами. Хотя понятно, что некоторые так думают, непростительный грех — это , а не самоубийство. Скорее, это намеренное исключение Бога из нашей жизни и отказ от надежды. Мы бессмертные существа, наделенные нашим Творцом, по чьему любящему образу мы созданы, надеждой и видением нашей будущей жизни в загробном мире. Грех безнадежности, также называемый «непростительным грехом», часто ассоциируется с самоубийством не потому, что самоубийство непростительно, а скорее потому, что оно связано с чувством отчаяния, которое часто приводит к самоубийству, убийству или другим грехам.

Хотя понятно, что некоторые так думают, непростительный грех — это , а не самоубийство. Скорее, это намеренное исключение Бога из нашей жизни и отказ от надежды. Мы бессмертные существа, наделенные нашим Творцом, по чьему любящему образу мы созданы, надеждой и видением нашей будущей жизни в загробном мире. Грех безнадежности, также называемый «непростительным грехом», часто ассоциируется с самоубийством не потому, что самоубийство непростительно, а скорее потому, что оно связано с чувством отчаяния, которое часто приводит к самоубийству, убийству или другим грехам.

Точнее говоря, грех отчаяния — это не просто грусть или уныние, а скорее полная потеря экзистенциальной надежды. Это грех, потому что это противоречит нашему базовому пониманию Бога и Его сострадания, Его всеблагости и Его веры. Это не обязательно грех, совершенный из ненависти к Богу ( т. е. мизотеизм) или даже из-за личного эгоизма. Несмотря на это, отчаяние все же имеет силу причинить вред человеческой душе, потому что именно оно отрицает единственное лекарство от греха — Божью любовь и прощение. Без Божьей любви и прощения мы действительно все обречены. Если мы отрицаем способность Бога прощать нас и отрицаем Его желание сделать это и отказываемся принять любовь и прощение, которые Он с радостью предлагает нам, тогда для нас действительно нет никакой надежды. В этот момент мы можем стать жертвой множества других грехов.

Без Божьей любви и прощения мы действительно все обречены. Если мы отрицаем способность Бога прощать нас и отрицаем Его желание сделать это и отказываемся принять любовь и прощение, которые Он с радостью предлагает нам, тогда для нас действительно нет никакой надежды. В этот момент мы можем стать жертвой множества других грехов.

В Евангелии от Матфея мы находим притчу Христа о трех рабах. Спаситель описывает Неба как богатого человека, оставляющего свое имение на попечение трех слуг, дающих им деньги в соответствии с их умением и благонадежностью. Одному он дает 5000 золотых монет, другому 2000 и последнему 1000. Первые двое вкладывают деньги, которые им дали, удваивая свои инвестиции. Наименее доверенный слуга решает выкопать яму и закопать подаренные ему монеты. Когда богач возвращается, он благодарен первым двум слугам, мудро распорядившимся своими деньгами, и дает им много почестей, лучшую работу и долю в счастье хозяина. Менее щедро он реагирует на третьего, более «осторожного» слугу:

Тогда вошел слуга, получивший тысячу монет, и сказал: «Сэр, я знаю, что вы жестокий человек; жнешь, где не сажал, и собираешь, где не рассыпал.

Я испугался, поэтому пошел и спрятал твои деньги в землю. Смотреть! Вот что принадлежит тебе. — Ты плохой и ленивый слуга! — сказал его хозяин. «Знали ли вы, что я жну, где не сажал, и собираю, где не рассыпал? Ну, тогда вы должны были положить мои деньги в банк, и я бы получил все обратно с процентами, когда я вернулся. Теперь отнимите у него деньги и отдайте тому, у кого десять тысяч монет. Ибо каждому, у кого что-то есть, дано будет еще больше, и у него будет более чем достаточно; а у кого ничего нет, у того отнимется и то немногое, что он имеет. А этого бесполезного слугу — выбросьте его во тьму; там он будет плакать и скрежетать зубами». (Мф 25:24-30)

Нам, людям, даны невероятные дары существования и верная любовь Бога. Если бы Он хотел, Он мог бы просто не создавать нас. Подобно трем слугам в притче, нам был дан этот драгоценный дар под названием жизнь, в которую мы должны вложить деньги, а затем вернуться к ее Творцу. Без доверия к Нему у нас никогда не было бы смелости подойти к Нему и попросить прощения. Иуда впал в уныние, когда чудовищность его греха, предавшего Иисуса за тридцать сребреников, настигла его. В конце концов он повесился, потому что отказался обратиться к Богу с молитвой и попросить прощения. Таким образом, его грехи усугублялись тем, что он отказывался просить прощения — поистине непростительный грех, потому что он отрицал способность Бога прощать. Это конечная ситуация Catch-22. Петр, с другой стороны, оставил и отрекся от Христа даже после того, как был ясно предупрежден. (Марка 14:72) Но Петр был благословлен пониманием того, что Христос был его spes unica , его «единственная надежда», и поэтому вернулся к Богу с просьбой о прощении.

Иуда впал в уныние, когда чудовищность его греха, предавшего Иисуса за тридцать сребреников, настигла его. В конце концов он повесился, потому что отказался обратиться к Богу с молитвой и попросить прощения. Таким образом, его грехи усугублялись тем, что он отказывался просить прощения — поистине непростительный грех, потому что он отрицал способность Бога прощать. Это конечная ситуация Catch-22. Петр, с другой стороны, оставил и отрекся от Христа даже после того, как был ясно предупрежден. (Марка 14:72) Но Петр был благословлен пониманием того, что Христос был его spes unica , его «единственная надежда», и поэтому вернулся к Богу с просьбой о прощении.

Вдобавок к самому греху отчаяния, есть дополнительный, тайный скрытый возможный грех, присущий греху отчаяния, который следует серьезно рассмотреть: в частности, ересь. Было бы ересью предполагать, что человек может совершить настолько ужасный грех, что даже Бог не смог бы его простить. Было бы противоречием христианству предполагать, что Бог не желает или не в состоянии снабдить нас тем, что необходимо для спасения.

Средства от отчаяния

Бог не может простить нас, если мы не верим, что Он может нас простить:

Внемлите этим словам, братья-израильтяне! Иисус из Назарета был человеком, чья божественная власть была ясно доказана вам всеми чудесами и чудесами, которые Бог совершал через Него. Вы сами это знаете, ибо это произошло здесь, среди вас. В соответствии со Своим собственным планом Бог уже решил, что Иисус будет предан вам; и вы убили Его, позволив грешным людям распять Его. Но Бог воскресил Его из смерти, освободив от ее власти, потому что смерть не могла держать Его в плену. Ибо Давид сказал о Нем: «Я видел Господа во всякое время пред собою; Он рядом со мной, и меня это не побеспокоит. И поэтому я полон радости, и мои слова полны радости. И я, хоть я и смертный, буду спокоен в надежде, потому что Ты не оставишь меня в мире мертвых; Ты не допустишь, чтобы Твой верный слуга сгнил в могиле.

Ты показал мне пути, ведущие к жизни, и Твое присутствие наполнит меня радостью. (Деяния 2:22-28)

Все сводится к осознанию и принятию того, что если Бог может простить нас, то и мы должны быть в состоянии простить себя:

Теперь, когда мы примирились с Богом через веру, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Он привел нас верой в это переживание Божьей благодати, в котором мы теперь живем. И поэтому мы хвалимся надеждой разделить славу Божью! Мы также хвастаемся своими бедами, потому что знаем, что беда производит стойкость, стойкость приносит Божье одобрение, а Его одобрение создает надежду. Эта надежда не разочаровывает нас, ибо Бог излил Свою любовь в наши сердца посредством Святого Духа, Который является для нас Божьим даром. Ибо когда мы были еще беспомощны, Христос умер за нечестивых в то время, которое избрал Бог. (Рим. 5:1-6)

Знание того, что Бог готов, желает и способен простить наши грехи, принесло Ему бесчисленные миллиарды за последние 3300 лет.

Христианам особенно утешительно знать, что через Таинство Покаяния нам позволено большое количество муллиганов—то есть, если мы воспользуемся ими и не будем полагаться на Божью щедрость в отношении нашей нерадивости и отсутствие обязательств. Чтобы получить прощение, мы должны сначала признать, что мы грешны. Тогда мы должны желать Его прощения. Мы должны согласиться изо всех сил стараться избегать греха и, по сути, близкого повода для греха и особенно любого случая или ситуации, которые в противном случае отягощали бы нас в будущем. Но, прежде всего, мы должны никогда не разочаровываться в Боге.

Бог не просто «Всепрощающий», как если бы Он был у нас на побегушках. Он есть Сама Любовь и желает нашего спасения. В конце концов, Он не сотворил смерть и не стремится уничтожить живых. Вместо этого Он сотворил все, чем они могли бы быть. В сотворенном Им добре нет ядовитого разрушения. (Мудрость 1:12-14)

Наставление «Не бойся!» встречается в Библии 365 раз — столько же, сколько дней в среднем году. Иногда Бог говорит эти слова людям. Иногда ангел является Его глашатаем.

Иногда Бог говорит эти слова людям. Иногда ангел является Его глашатаем.

Мы могли бы спросить, почему так много раз? Возможно, это потому, что Он желает, чтобы мы любили Его. Но даже если все наши грехи, как багряное, все, что Он просит, это чтобы мы не оставляли надежды. Ибо с надеждой мы еще можем покоиться в Нем.

Отчаяние как слабость, а не грех

Классически, как в мире, так и в наших церквях, мы видели отчаяние как высший, непростительный грех. Простая идея заключалась в том, что ни Бог, ни кто-либо другой не может спасти вас, если вы просто сдаетесь, отчаиваетесь или делаете себя недоступными. Чаще всего в народном сознании это применялось к самоубийству. Умереть от собственной руки считалось отчаянием, лишением себя милости Божией.

Но такое понимание отчаяния неверно и ошибочно, какими бы искренними ни были наши намерения. Что такое отчаяние? Как это можно понять?

Стандартное словарное определение неизменно звучит примерно так: Отчаяние означает отсутствие надежды или веры в то, что ситуация улучшится или изменится. Катехизис Католической Церкви, рассматривающий отчаяние как грех против Первой Заповеди, определяет его так: «Отчаявшись, человек перестает надеяться на свое личное спасение от Бога, на помощь в его достижении или на прощение своих грехов. . Отчаяние противно благости Божией, Его справедливости — ибо Господь верен Своим обетованиям — и Своему милосердию».

Катехизис Католической Церкви, рассматривающий отчаяние как грех против Первой Заповеди, определяет его так: «Отчаявшись, человек перестает надеяться на свое личное спасение от Бога, на помощь в его достижении или на прощение своих грехов. . Отчаяние противно благости Божией, Его справедливости — ибо Господь верен Своим обетованиям — и Своему милосердию».

Но здесь следует различать кое-что абсолютно важное: есть две причины, по которым кто-то может перестать надеяться на личное спасение от Бога и отказаться от надежды на прощение своих грехов. Это может быть так, что человек сомневается в благости и милости Бога или, и я считаю, что это обычно так, человек слишком подавлен, слишком слаб, слишком сломлен внутри, чтобы поверить, что он или она достоин любви и искупления. Но быть настолько избитым и сокрушенным духом, что верить, что ничего больше для тебя не может существовать, кроме боли и тьмы, обычно не является признаком греха, а скорее симптомом того, что ты стал фатальной жертвой обстоятельств, вынужден претерпеть — в пронзительные слова Фантины в «Отверженных» — бури, которые не выдержишь.

И прежде чем поставить такого человека вне милости Божией, мы должны спросить себя: какой Бог осудит человека, который настолько подавлен обстоятельствами своей жизни, что не может поверить, что она достойна любви? Какой Бог осудит кого-то за ее сломленность? Такой Бог, безусловно, был бы совершенно чужд Иисусу, который воплотил и открыл любовь Божью как преференциальную для слабых, сокрушенных, сокрушенных сердцем, для отчаявшихся в милосердии. Верить и учить, что Бог отказывает в милости самым сокрушенным духом, выдает глубокое непонимание природы и милости Бога, Который посылает в мир Иисуса не для здоровых, а для тех, кто нуждается во враче.

Точно так же и это выдает глубокое непонимание человеческой природы и человеческого сердца. Почему человек считает себя настолько непривлекательным, что добровольно и безнадежно исключает себя из круга жизни? Это может быть только из-за глубокой, глубокой душевной раны (которая, без сомнения, нанесена не самому себе). Очевидно, если это не случай какой-то клинической болезни, этот человек был глубоко ранен и никогда не имел опыта безусловной любви или истинной человеческой любви.

Мы легкомысленны и наивны, когда из-за того, что нас самих незаслуженно любили, мы не можем понять, как кто-то другой может быть настолько раздавлен и сломлен, что считает себя, в сущности, непривлекательным. Перефразируя болезненный вопрос в песне «Роза», неужели любовь и рай только для удачливых и сильных? Наше общее понимание отчаяния, светского и религиозного, кажется, таково.

Но никто не попадает в ад из-за слабости, из-за разбитого сердца, из-за сокрушенного духа, из-за несчастья и несправедливости от того, что никогда не чувствовал, что его по-настоящему любят. Ад — для сильных, для тех, у кого дух настолько высокомерный, что его нельзя сломить или сломить, и поэтому он не может сдаться. Ад никогда не бывает горьким сюрпризом, ожидающим счастливого человека, и не является печальным исполнением ожиданий того, кто слишком сломлен, чтобы поверить, что он или она достоин быть частью круга жизни.

Мы обязаны Богу быть более чуткими. Мы также в долгу перед теми, кто сокрушён сердцем и духом.

Я испугался, поэтому пошел и спрятал твои деньги в землю. Смотреть! Вот что принадлежит тебе. — Ты плохой и ленивый слуга! — сказал его хозяин. «Знали ли вы, что я жну, где не сажал, и собираю, где не рассыпал? Ну, тогда вы должны были положить мои деньги в банк, и я бы получил все обратно с процентами, когда я вернулся. Теперь отнимите у него деньги и отдайте тому, у кого десять тысяч монет. Ибо каждому, у кого что-то есть, дано будет еще больше, и у него будет более чем достаточно; а у кого ничего нет, у того отнимется и то немногое, что он имеет. А этого бесполезного слугу — выбросьте его во тьму; там он будет плакать и скрежетать зубами». (Мф 25:24-30)

Я испугался, поэтому пошел и спрятал твои деньги в землю. Смотреть! Вот что принадлежит тебе. — Ты плохой и ленивый слуга! — сказал его хозяин. «Знали ли вы, что я жну, где не сажал, и собираю, где не рассыпал? Ну, тогда вы должны были положить мои деньги в банк, и я бы получил все обратно с процентами, когда я вернулся. Теперь отнимите у него деньги и отдайте тому, у кого десять тысяч монет. Ибо каждому, у кого что-то есть, дано будет еще больше, и у него будет более чем достаточно; а у кого ничего нет, у того отнимется и то немногое, что он имеет. А этого бесполезного слугу — выбросьте его во тьму; там он будет плакать и скрежетать зубами». (Мф 25:24-30) Ты показал мне пути, ведущие к жизни, и Твое присутствие наполнит меня радостью. (Деяния 2:22-28)

Ты показал мне пути, ведущие к жизни, и Твое присутствие наполнит меня радостью. (Деяния 2:22-28)