«Революционные» шаги в тупик. К 160-летию публикации статьи «Рефлексы головного мозга» //Психологическая газета

«Размышления, любовь или отвращение — это состояние не ума, а того существа, которое им обладает».

Аристотель

Введение: подмена понятий

На протяжении двух последних тысячелетий проблема психики решалась в самом примитивном виде на основе гипотезы Гиппократа, провозгласившего, что вместилищем всем психических процессов является головной мозг [1]. Благодаря авторитетной поддержке ряда исторических гениев гипотеза Гиппократа постепенно приобрела статус главенствующей научной доктрины, которая, по мере развития науки и появления более тонкой аппаратуры для исследований, постоянно уточнялась. Психику искали в коре головного мозга, в извилинах головного мозга, в желудочках мозга, в подкорковых образованиях, условных рефлексах, в электрической, волновой и квантовой активности мозга и т. д. И наконец, её нашли в синаптической щели [2], негласно признав обмен нейромедиаторов новым эквивалентом психики и основной мишенью практически всей современной психофармакологии.

д. И наконец, её нашли в синаптической щели [2], негласно признав обмен нейромедиаторов новым эквивалентом психики и основной мишенью практически всей современной психофармакологии.

К последователям этих гипотетических представлений о психике, прежде всего, нужно отнести таких выдающихся учёных как Р. Декарт [3], И.М. Сеченов [4] и И.П. Павлов [5], которые на столетия определили основные направления развития физиологии, психологии и психиатрии. Не будем упоминать множество менее известных имён, но сразу отметим, что ошибки гениев — это великие ошибки, и они заслуживают самого внимательного и уважительного изучения.

Это удивительно, но на протяжении двух тысячелетий учёные не замечали трагическую для науки подмену понятий: они говорили и писали об изучении или терапии психики, а изучали и «лечили» мозг, параллельно изобретая псевдофизиологическую и псевдопсихологическую терминологию для описания «мозговых механизмов психической деятельности».

Гениальные идеи и гениальные ошибки

Через две тысячи лет после Гиппократа (около 460–370 гг. до н.э.), отталкиваясь от его гипотезы о мозге как вместилище всех психических процессов, Рене Декарт (1596–1650) потратил несколько месяцев, анатомируя головы разных животных, надеясь найти объяснение, в чём состоит память, внимание и пр. [3, 6]. Естественно, это ему не удалось. Тем не менее, достижения его гения общепризнаны, и для этого есть вполне определённые основания.

Это был период, когда учёные начали склоняться к материалистическим (большей частью механистическим) объяснениям своих открытий и наблюдений. Например, Уильям Гарвей, который открыл систему кровообращения, в своём описании апеллировал к уже хорошо известным человечеству техническим устройствам — трубам и насосам, отмечая, что по такой же (механической) схеме действует кровеносная система тела человека [2]. И Гарвей, безусловно, был прав, что подтвердило всё последующее развитие представлений о системе кровообращения.

Согласно этой концепции Декарта, взаимодействие индивида с внешним миром осуществляется некой «нервной машиной», в которой мозгу (в полном соответствии с гипотезой Гиппократа) отводилась роль центра. По Декарту, от мозга во все части тела расходятся «нервные трубки» с «нитями», которые, натягиваясь или ослабляясь, открывают некие «клапаны», которые пропускают нервные импульсы от мозга к тем или иным частям тела (по аналогии с тем, как кровь проходит по сосудам). Повторим ещё раз: в теории Декарта мозг и нервная система описывалась как машина, функционирующая по законам механики. Тем не менее, душа в системе представлений Декарта ещё присутствует и наделена собственной активностью, но этот тезис теории Декарта вспоминают не так уж часто. В качестве его главной заслуги обычно отмечается, что он фактически описал рефлекторную дугу, хотя сам термин «рефлекс» в его работах не использовался.

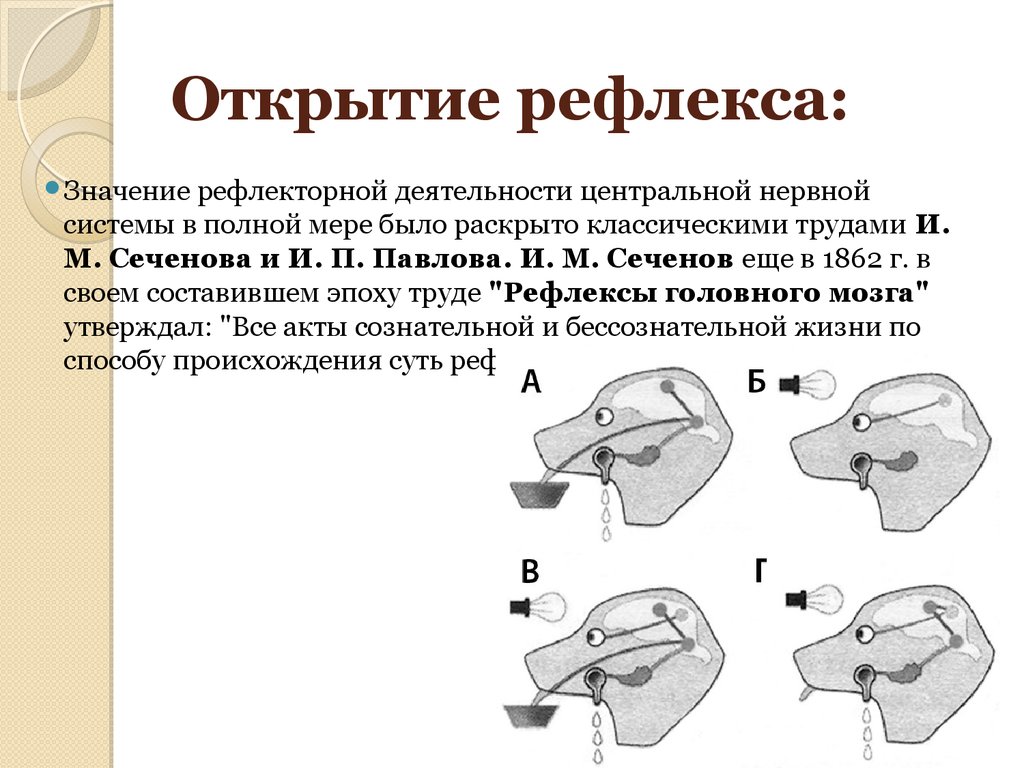

Прежде чем мы перейдём к анализируемой работе И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга» (1863), где термин «рефлекс» впервые обрёл полные права «гражданства» в мировой науке, в том числе — в психологической науке, обратимся к историческому периоду, когда была написана эта статья.

В 1859 г. вышел уникальный труд Ч. Дарвина «Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь», который стал мощным стимулом для пересмотра научного мировоззрения у абсолютного большинства учёных мира. Более того, постепенно распространились представления, что быть учёным и не быть дарвинистом — просто неприлично.

За прошедшие 160 лет оценка значимости этой монографии практически не изменилась, несмотря на всё ещё продолжающуюся полемику по поводу теории дарвинизма. Одни считают её реальным описанием эволюции всего живого на нашей планете, а другие склонны оценивать её как описание генетического единства (или даже как «единства акта творения») и наиболее последовательную классификацию всех живых существ. Тем не менее, публикация этого уникального научного труда была, безусловно, революционным событием, и в тот период значительной частью мирового научного сообщества однозначно интерпретировалась как торжество материализма над идеализмом.

Тем не менее, публикация этого уникального научного труда была, безусловно, революционным событием, и в тот период значительной частью мирового научного сообщества однозначно интерпретировалась как торжество материализма над идеализмом.

Уже в 1861 г. переводы отрывков и рецензий на книгу Ч. Дарвина публикуются в России, буквально всколыхнув весь научный мир. Более того, теория Ч. Дарвина активно обсуждается не только учёными, а всей высокообразованной российской интеллигенцией.

На этой волне редактор литературного альманаха «Современник», известный русский поэт Н.А. Некрасов обращается к своему знакомому — молодому, по-европейски образованному преподавателю Медико-хирургической академии И.М. Сеченову с предложением написать для этого журнала статью с обзором наиболее значимых проблем естествознания. В итоге появляется скорее не статья, а трактат под названием «Попытка ввести физиологические основы в психические процессы». Однако государственная цензура и Священный Синод (в тот период — высший орган управления делами Православной церкви) запретили публикацию «опасного сочинения», которое, по официальному заключению, «оскорбляло чувства верующих».

В итоге вместо литературного альманаха статья с некоторыми исправлениями появляется в «Медицинском вестнике» под сугубо научным названием «Рефлексы головного мозга». Какие только определения в последующем не давали этой, безусловно, заслуживающей внимания, но тяготеющей скорее к художественному творчеству статье: «начало эры объективной психологии», «действительный инструмент анализа сложнейших механизмов работы мозга», «острое оружие научной полемики по многим актуальным проблемам современной нейрофизиологии» и т.д. и т.п.

Мной умышленно опускаются многочисленные авторы этих оценок, но утверждение этих идей в СССР как единственно верных, безусловно, было связано с оценкой непререкаемого в советский период гения всех времён и народов В.И. Ленина. Приведу эту ленинскую оценку личности И. М. Сеченова точно: «Он, этот научный психолог, отбросил философские теории о душе и прямо взялся за изучение материального субстрата психических явлений — нервных процессов» [7, 8].

М. Сеченова точно: «Он, этот научный психолог, отбросил философские теории о душе и прямо взялся за изучение материального субстрата психических явлений — нервных процессов» [7, 8].

Не совсем понимаю западных коллег, которые до сих пор восхищаются этой работой. А вот наших учёных старшего поколения понимаю очень хорошо, потому что в советский период никому даже в страшном сне не привиделось бы поставить под сомнения какую-либо фразу гениального В.И. Ленина. Фактически именно Ленин, а позднее И.П. Павлов создали всероссийскую, а частично и всемирную славу этому литературному произведению, с научной точки зрения — с весьма посредственными идеями, до настоящего времени характеризуемому как «историческая веха в мировой науке».

Нужно сказать, что статья, начинающаяся словами «Вам, конечно, случалось, любезный читатель, присутствовать при спорах о сущности души и её зависимости от тела», написана чрезвычайно талантливо, но в стиле, скорее, даже не трактата, а эссе, то есть свободной композиции личных соображений автора по конкретному поводу.

Примечательно, что в самом начале статьи, после противопоставления себя всяческим дилетантам, автор констатирует, что мнение человека, который обладает некоторым авторитетом в этой сфере, легко «возводится в догму», а сам такой (компетентный) автор «легко делается кумиром». Это, собственно, и произошло в последующем и с сами произведением, и с его автором, что ничуть не умаляет историческую ценность и значимость и первого, и второго.

В целом в тексте И.М. Сеченова встречается множество бездоказательных утверждений и допущений типа: «говорят обыкновенно…», «стало быть…», «пусть не думает читатель…», «в этом смысле…», «как бы то ни было…» и т.д.

А теперь приведём ведущие постулаты автора этой работы: «Войдёмте же, любезный читатель, в тот мир явлений, который родится из деятельности головного мозга. Говорят обыкновенно, что этот мир охватывает всю психическую жизнь, и вряд ли есть уже теперь люди, которые с бо́льшими или меньшими оговорками не принимали бы этой мысли за истину»… «Для нас, как для физиологов, достаточно и того, что мозг есть орган души, т. е. такой механизм, который, будучи приведён какими ни на есть причинами в движение, даёт в окончательном результате тот ряд внешних явлений, которыми характеризуется психическая деятельность» [4].

е. такой механизм, который, будучи приведён какими ни на есть причинами в движение, даёт в окончательном результате тот ряд внешних явлений, которыми характеризуется психическая деятельность» [4].

«…Читателю становится разом понятно, что все без исключения качества внешних проявлений мозговой деятельности, которые мы характеризуем, например, словами: одушевлённость, страстность, насмешка, печаль, радость и пр., суть ни что иное, как результат большего или меньшего укорочения какой-то группы мышц — акта, как всем известно, чисто механического» [4].

«…Стало быть, головной мозг, орган души, при известных условиях (по понятиям школы) может производить движения роковым образом, то есть, как любая машина, точно так, как например, в стенных часах стрелки двигаются роковым образом оттого, что гири вертят часовые колеса» [4].

Остановимся на этом. И даже не будем пытаться отрицать талант автора (с позиций современного знания критиковать гениев прошлого всегда легко), а проведём лишь критическую переоценку самого главного, что было сделано в этой работе.

Однако прежде этого не могу не отметить, что в некоторых разделах статья написана удивительно красивым и даже завораживающим языком, действительно отвечающим духу литературного альманаха: «Смеётся ли ребёнок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создаёт ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге — везде окончательным фактом является мышечное движение». Красивое и, вроде бы, глубокомысленное заключение, которое косвенно якобы подтверждает предложенную автором механистическую теорию психической деятельности.

Повторим, что в представлениях Декарта душа ещё рассматривалась как самостоятельная структура, обладающая собственной активностью. В отличие от этого в концепции И.М. Сеченова душевная жизнь полностью сведена к механистической по своей сути и содержанию гипотезе о внутренней деятельности головного мозга, реакциям возбуждения и торможения нервных клеток, до этого описанных И. М. Сеченовым в результате его опытов с раздражением мозга лягушки кристаллами соли. Не могу не отметить, что, к чести автора, в конце своей статьи И.М. Сеченов отмечает: «Наконец я должен сознаться, что строил все эти гипотезы, не будучи почти вовсе знаком с психологической литературой» [4].

М. Сеченовым в результате его опытов с раздражением мозга лягушки кристаллами соли. Не могу не отметить, что, к чести автора, в конце своей статьи И.М. Сеченов отмечает: «Наконец я должен сознаться, что строил все эти гипотезы, не будучи почти вовсе знаком с психологической литературой» [4].

Иван Петрович Павлов (1849–1936) — выдающийся русский и советский учёный, создатель теории высшей нервной деятельности и крупнейшей физиологической школы, как известно, был первым российским лауреатом Нобелевской премии 1904 г., которую он получил «за исследования физиологии пищеварительных желёз». В 1864 г. он окончил Рязанское духовное училище и затем Рязанскую духовную семинарию. В 1870 г. поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета (студенты третьего сословия и выпускники семинарий на медицинский факультет не допускались), но через 17 дней после поступления Павлов перешёл на естественное отделение физико-математического факультета, где начал специализироваться по физиологии животных.

Ещё в юности, в период обучения на последнем курсе семинарии И.П. Павлов прочитал статью И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга», и эта работа, по его собственному выражению, перевернула всю его жизнь. Напомним, что, отталкиваясь от представлений И.М. Сеченова, И.П. Павлов разработал теорию условных рефлексов, представления о первой и второй сигнальной системах и высшей нервной деятельности. Никакого пересмотра теории И.М. Сеченова не было, но был сделан ряд значительных шагов вперёд в изучении нервной системы. Подчеркнём особо: нервной системы, но не психики!

А теперь проанализируем: что ещё происходило в физиологической науке после исторической работы И.М. Сеченова? Перечислим максимально кратко общеизвестные факты, чтобы не «утонуть» в отступлениях, и обратимся только к самым выдающимся открытиям физиологов, главные из которых практически во всех случаях отмечались Нобелевскими премиями.

В 1897 г. Ч. Шеррингтон сформулировал представления о синапсах (пересмотрев декартовские представления о непрерывных «нервных трубках»), но Нобелевскую премию он получил только через 40 лет — в 1932 г. за достижения в изучении структуры нервной системы. В 1906 г. Нобелевская премия была присуждена К. Гольджи и С. Рамон-и-Кахаль за описание структуры и организации нейронов в различных областях головного мозга. В 1921 г. О. Лёви установил химическую природу передачи нервного возбуждения через синапсы и роль ацетилхолина (он получил Нобелевскую премию в 1936 г.). В 1933 г. А.В. Кибяков установил роль адреналина в синаптической передаче. В 1935 г. В. Эрспамер открыл «энтерамин», в последующем названный серотонином, а в 1953 г. И. Пейдж и Б. Твэрег обнаружили серотонин в головном мозге, который оказался также нейромедиатором и получил неофициальное наименования «гормона хорошего настроения», или «гормона счастья».

за достижения в изучении структуры нервной системы. В 1906 г. Нобелевская премия была присуждена К. Гольджи и С. Рамон-и-Кахаль за описание структуры и организации нейронов в различных областях головного мозга. В 1921 г. О. Лёви установил химическую природу передачи нервного возбуждения через синапсы и роль ацетилхолина (он получил Нобелевскую премию в 1936 г.). В 1933 г. А.В. Кибяков установил роль адреналина в синаптической передаче. В 1935 г. В. Эрспамер открыл «энтерамин», в последующем названный серотонином, а в 1953 г. И. Пейдж и Б. Твэрег обнаружили серотонин в головном мозге, который оказался также нейромедиатором и получил неофициальное наименования «гормона хорошего настроения», или «гормона счастья».

Обратим внимание, что изучение нервной системы и мозга шло всё более тонкими методами, но роль мозга как вместилища всех психических процессов никем не подвергалась сомнению. Более того, обозначенная мной выше «подмена понятий» и примитивная идентификация нервного и психического вообще никем не замечалась! В силу этого внимание учёных, описывающих психические и психопатологические феномены в псевдофизиологической терминологии, постепенно перемещалось от реакций возбуждения и торможения в головном мозге и представлений о высшей нервной деятельности к псевдобиохимической интерпретации психических процессов (к «химии психики»), а точнее — к обмену нейромедиаторов в синаптической щели.

Более того, обозначенная мной выше «подмена понятий» и примитивная идентификация нервного и психического вообще никем не замечалась! В силу этого внимание учёных, описывающих психические и психопатологические феномены в псевдофизиологической терминологии, постепенно перемещалось от реакций возбуждения и торможения в головном мозге и представлений о высшей нервной деятельности к псевдобиохимической интерпретации психических процессов (к «химии психики»), а точнее — к обмену нейромедиаторов в синаптической щели.

Особенно повезло серотонину. В силу его поэтического обозначения как «гормона счастья» его дефицитом в синаптических щелях начали объяснять и, соответственно, лечить все варианты депрессий с применением группы препаратов с интригующим наименованием «селективные ингибиторы обратного захвата серотонина в синаптической щели».

Странно, но никто даже не задумался, что в этом предельно физиологическом подходе к терапии депрессий (психических расстройств!) есть определённый элемент цинизма и даже кощунства. Назначая эти препараты сроком на 6–8 мес (а если улучшение не наступило, нужно сменить препарат, иногда рекомендуя его пожизненное применение — «по аналогии с инсулином у диабетиков»), врачи как бы молчаливо признают и убеждают мало осведомлённую публику: «Это не утрата любимого ребёнка или другого близкого человека, материального или социального статуса, идеалов или смысла жизни спровоцировали депрессию — это просто следствие нарушения обмена нейромедиаторов».

Назначая эти препараты сроком на 6–8 мес (а если улучшение не наступило, нужно сменить препарат, иногда рекомендуя его пожизненное применение — «по аналогии с инсулином у диабетиков»), врачи как бы молчаливо признают и убеждают мало осведомлённую публику: «Это не утрата любимого ребёнка или другого близкого человека, материального или социального статуса, идеалов или смысла жизни спровоцировали депрессию — это просто следствие нарушения обмена нейромедиаторов».

Завершая изложение этого материала, ещё раз вернёмся к И.П. Павлову. В начале своих исследований и обобщений И.П. Павлов стоял на строгих физиологических позициях и под страхом увольнения запрещал своим сотрудникам «психологизировать» его опыты с выработкой условных рефлексов и даже просто употреблять такие слова, как «собака догадалась», «захотела», «пожелала». Однако позднее учение об условных рефлексах и функционировании желудочной секреции было некритически перенесено на всю психику!

Наиболее полно эта смена позиции И. П. Павлова была обозначена в его докладе на XIV Международном физиологическом конгрессе в Риме 2 сентября 1932 г. Процитирую две выдержки из этого доклада. «Я убеждён, что приближается важный этап человеческой мысли, когда физиологическое и психологическое, объективное и субъективное действительно сольются, когда фактически разрешится или отпадёт естественным путём мучительное противоречие или противопоставление моего сознания моему телу» [5]. «Эту реальную и самыми общими линиями только что мной очерченную деятельность больших полушарий с ближайшей подкоркой, деятельность, обеспечивающую нормальные сложные отношения целого организма к внешнему миру, законно считать и называть вместо прежнего термина «психической» — высшей нервной деятельностью» [9].

П. Павлова была обозначена в его докладе на XIV Международном физиологическом конгрессе в Риме 2 сентября 1932 г. Процитирую две выдержки из этого доклада. «Я убеждён, что приближается важный этап человеческой мысли, когда физиологическое и психологическое, объективное и субъективное действительно сольются, когда фактически разрешится или отпадёт естественным путём мучительное противоречие или противопоставление моего сознания моему телу» [5]. «Эту реальную и самыми общими линиями только что мной очерченную деятельность больших полушарий с ближайшей подкоркой, деятельность, обеспечивающую нормальные сложные отношения целого организма к внешнему миру, законно считать и называть вместо прежнего термина «психической» — высшей нервной деятельностью» [9].

Так и хочется воскликнуть: «Куда уж дальше! Нет никакой психики. Есть только высшая нервная деятельность!»

Это, конечно, великая ошибка великого учёного: несколько примитивизируя, нужно признать, что в рефлексе психики не намного больше, чем в лампочке, снабжённой сенсором, который срабатывает всякий раз, когда появляется какой-то движущийся объект. Однако под влиянием авторитета И.П. Павлова и его не менее талантливых и авторитетных последователей многие учёные до настоящего времени пытаются найти материальный субстрат психики или хотя бы его электрические или волновые эквиваленты в коре головного мозга и больших полушариях. Увы, бесполезно, её там нет — она нематериальна, что мной уже неоднократно было обосновано [6, 10–14], но это уже немного другая тема.

Однако под влиянием авторитета И.П. Павлова и его не менее талантливых и авторитетных последователей многие учёные до настоящего времени пытаются найти материальный субстрат психики или хотя бы его электрические или волновые эквиваленты в коре головного мозга и больших полушариях. Увы, бесполезно, её там нет — она нематериальна, что мной уже неоднократно было обосновано [6, 10–14], но это уже немного другая тема.

Теория И.П. Павлова, которая отражала современное ему развитие науки, имела и по-прежнему имеет огромное значение для развития физиологии, клинической психиатрии и научной психологии, но лишь как определённый исторический этап. Однако до сих пор в трудах моих уважаемых современников присутствуют ссылки на приведённые выше цитаты и фразы, подобные той, которую процитирую без ссылки на авторство (но автор есть, и весьма заслуженный): «Мозг может не только адекватно отвечать на раздражители, но и предвидеть будущее, активно стоить планы поведения и реализовать их в действии».

Увы, мозг — это просто ткань, и он ничего предвидеть не может! Ещё раз подчеркнём, что, независимо от этого критического пересмотра его теоретических построений, И.П. Павлов остаётся выдающимся учёным-физиологом и одним из гениев ХХ века.

Что касается его вклада в клиническую медицину и психологию, о значимости которых неустанно твердили его ученики и последовали, то здесь уместно обратиться к тому, как сам И.П. Павлов оценивал проекции своей теории на смежные области знаний и практики. В конце жизни он достаточно скромно констатировал: «Я не клиницист (я был и остаюсь физиологом) и, конечно, теперь — так поздно — не успею уже и не смогу сделаться клиницистом», — и далее автор пишет, поэтому «в моих настоящих соображениях, как и в прежних моих экскурсах в невропатологию и психиатрию, я не смею при обсуждении соответствующего материала претендовать на достаточную с клинической точки зрения компетентность» [5].

И ещё одна цитата из «Полного собрания сочинений» И. П. Павлова: «… Я хотел бы предупредить недоразумение в отношении ко мне. Я не отрицаю психологии как познания внутреннего мира человека» [9]. Надеюсь, что коллеги понимают разницу между представлениями о внутреннем мире человека и физиологией высшей нервной деятельности.

П. Павлова: «… Я хотел бы предупредить недоразумение в отношении ко мне. Я не отрицаю психологии как познания внутреннего мира человека» [9]. Надеюсь, что коллеги понимают разницу между представлениями о внутреннем мире человека и физиологией высшей нервной деятельности.

В заключение повторим ещё раз: ошибки великих учёных — это великие ошибки, и они нуждаются в самостоятельном изучении и анализе.

Список источников

- Жак Ж. Гиппократ. Пер. с фр. (Серия «След в истории».) Ростов-на-Дону: Феникс; 1997. 457 с.

- Lapin I.P., Oxenkrag G.F. Intensification of the central serotoninergic processes as a possible determinant of thymoleptic effect // Lancet. 1969. N. 1. P. 132–136.

- Декарт Р. Сочинения в 2 т. Пер. с лат. и франц. Т. 1. М.: Мысль; 1989. 654 с.

- Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. М.: Министерство просвещения СССР; 1953. С. 31–117.

-

Павлов И.

П. Полное собрание трудов. Т. 1–5. М.-Л.: Академия наук СССР; 1949. Т. III. Кн. 1. С. 104, 482, 491, 515.

П. Полное собрание трудов. Т. 1–5. М.-Л.: Академия наук СССР; 1949. Т. III. Кн. 1. С. 104, 482, 491, 515. - Решетников М.М. Психическое расстройство. СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа; 2008. 272 с.

- Епифанов Н.С. Уильям Гарвей. Киров: Вятка; 2002. 288 с.

- Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 4-е. Т. 1. М.: Государственное издательство политической литературы; 1941–1967. с. 127.

- Reshetnikov M.M. Non-material nature of the psyche // Psychological Review. American Psychological Association. 2018. Vol. 125. Issue 6 (2). P. 1035–1047.

- Решетников М.М. Критический постматериализм в психологии и психиатрии // Неврологический вестник. 2011. Т. XLIII. Вып. 2. С. 66–69.

- Reshetnikov M.M. What is the psyche? What are we curing? // Journ. Anthropology. 2017. Vol. 6. N. 3. P. 11–15.

-

Reshetnikov M.M. Problem of relation between brain and mind in physiology, medicine and psychology // Journ.

of Psychiatry and Psychiatric Disorders. 2017. Vol. 1. N. 6. P. 313–316.

of Psychiatry and Psychiatric Disorders. 2017. Vol. 1. N. 6. P. 313–316. - Reshetnikov M.M. During two thousand years we were looking for the psyche in a wrong place (ideas live their own Life) // International Journal of Current Innovations in Advanced Research. 2018. Vol. 1. Issue 4. P. 82–87.

- Reshetnikov M.M. Non-material theory of the psyche: Historical prerequisites, argumentation and practical implications // International Journ. Psychology & Psychological Research. 2018. Vol. 3. Issue 5. P. 1–7.

Источник: Решетников М.М. «Революционные» шаги в тупик. К 160-летию публикации статьи «Рефлексы головного мозга» // Неврологический вестник. 2022. Т. LIV. Вып. 4. С. 51–58. DOI: 10.17816/nb112809

Теории рефлекса

Стремительное развитие физиологии и биологии, открытия в психофизике и психофизиологии стимулировали и разработку анатомо-морфологической модели рефлекса, наполнившей достаточно умозрительные концепции Декарта и Гартли реальным содержанием.

В работах психофизиолога и врача И. Прохазки было открыто «общее чувствилище» — область головного мозга, где берут свое начало нервы, раздражении которых происходит переход от ощущения к двигательному ответу организма на внешний импульс, т.е. от чувствительных (сенсорных, центростремительных) нервов к двигательным (моторным, центробежным). Более низкие уровни иннервации поведения, о которых писал еще связаны с работой не головного, но спинного мозга, который участвует в организации элементарных форм поведения, своего рода автоматизмов, которые, однако, действуют не чисто механически, а соответственно биологической потребности организма.

Изучение рефлекторной системы было продолжено в работах английского анатома и физиолога Ч. Белла и французского ученого Ф. Мажанди, которые выделили волокна, идущие от корешков через спинной мозг к волокнам, приводящим в действие мышечный аппарат. Тем самым определялась модель рефлекса как своего рода автомата, состоящего из трех блоков: центростремительного, центрального и центробежного. Эта анатомо-морфологическая модель работы центральной нервной системы была названа «закон Белла —Мажанди». В этом законе описывается закономерность распределения нервных волокон в корешках спинного мозга: чувствительные волокна вступают в спинной мозг в составе задних корешков, а двигательные входят в составе передних.

Эта анатомо-морфологическая модель работы центральной нервной системы была названа «закон Белла —Мажанди». В этом законе описывается закономерность распределения нервных волокон в корешках спинного мозга: чувствительные волокна вступают в спинной мозг в составе задних корешков, а двигательные входят в составе передних.

Исследования И.М. Сеченова систематизировали прежние концепции, преобразовав рефлекторную систему в соответствии с экспериментальными данными физиологии. В структуре анализатора им было выделено три части — центростремительная, т.е. воспринимающий рецептор, центральная часть, перерабатывающая информацию, и центробежная, передающая сигналы к мышце. Важным моментом для современного понимания рефлекса имеет выдвинутая Сеченовым теория образа — сигнала, не только «запускающего» рефлекс, но и регулирующего его течение. Иными словами, не внешний стимул, но его отражение в органе чувств является сигналом, запускающим рефлекторный акт. При этом сигнал (т. е. образ предмета или ситуации), позволяющий различать свойства объектов внешней среды, направляет и корректирует течение рефлекса, оптимизируя его ход.

е. образ предмета или ситуации), позволяющий различать свойства объектов внешней среды, направляет и корректирует течение рефлекса, оптимизируя его ход.

В центральной части выделяются несколько центров переработки информации, главными из которых являются: центр торможения (волевой регуляции), хранения информации (память), предуведомления (мышление) и усиления сигнала (эмоции).

Выдвинув принцип «согласования движения с чувствованием», Сеченов принципиально пересмотрел роль мышечных усилий в рефлекторном акте. Его идея о том, что мышечное чувство содержит систему сигналов о пространственно-временных параметрах внешнего мира, была доказана значительным количеством работ современных психологов и физиологов. Таким образом, мышца является не только органом движения, но и органом познания, так как предметные действия являются внешними аналогами некоторых мыслительных операций (анализа, синтеза, классификации и т.д.), помогая становлению внутренних, собственно умственных операций.

Мысли Сеченова об обратной связи (т.е. сигналов от мышцы к органам чувств), для саморегуляции поведения, были развиты Н.А. Бернштейном, изучавшим механизмы построения движения.

Бернштейн показал, что автоматическое выполнение мышцами команд, посылаемых нервными центрами, не может лежать в основе сложного движения, так как в процессе выполнения оно непрерывно корректируется. Это происходит благодаря тому, что между мышцей и центром существует циклическая связь. Из центров заранее поступают на периферию сигналы (Бернштейн назвал их сенсорными коррекциями), которые отражают, соответственно изменяющейся ситуации, итоговый результат.

То есть организм, работая, решает двигательную задачу. При этом существует пять различных уровней построения движения. На каждом уровне имеются свои, говоря его языком, «афферентные синтезы». Это значит, что в нервных центрах как бы закодирована информация, которая заранее несет сведения о внешнем мире, в пространстве которого предстоит произвести тот или иной класс движений — «опережающее отражение». Благодаря этому организм способен предвосхищать, прогнозировать условия, в которых ему придется действовать в будущем, а не только хранить сведения о прошлом и отвечать на стимулы, влияющие на его нервные в данный момент.

Благодаря этому организм способен предвосхищать, прогнозировать условия, в которых ему придется действовать в будущем, а не только хранить сведения о прошлом и отвечать на стимулы, влияющие на его нервные в данный момент.

Организм сталкивается с миром, уже имея запас проектов возможных движений. В создании этих проектов проявляется активность организма, способность к творчеству, к созиданию нового, к построению, как писал Бернштейн, образца «потребного результата». Так была окончательно сформулирована модель рефлекса, при этом важнейшей причиной активности выступило не прямое действие раздражителя на органы его восприятия, а заготовка модели возможного будущего действия.

Кроме структуры рефлекторного акта ученых интересовали и способы его трансформации, изменения под влиянием обучения и воспитания. Большое значение для психологических следований этой проблемы имели работы И.П. Павлова и В.М. Бехтерева.

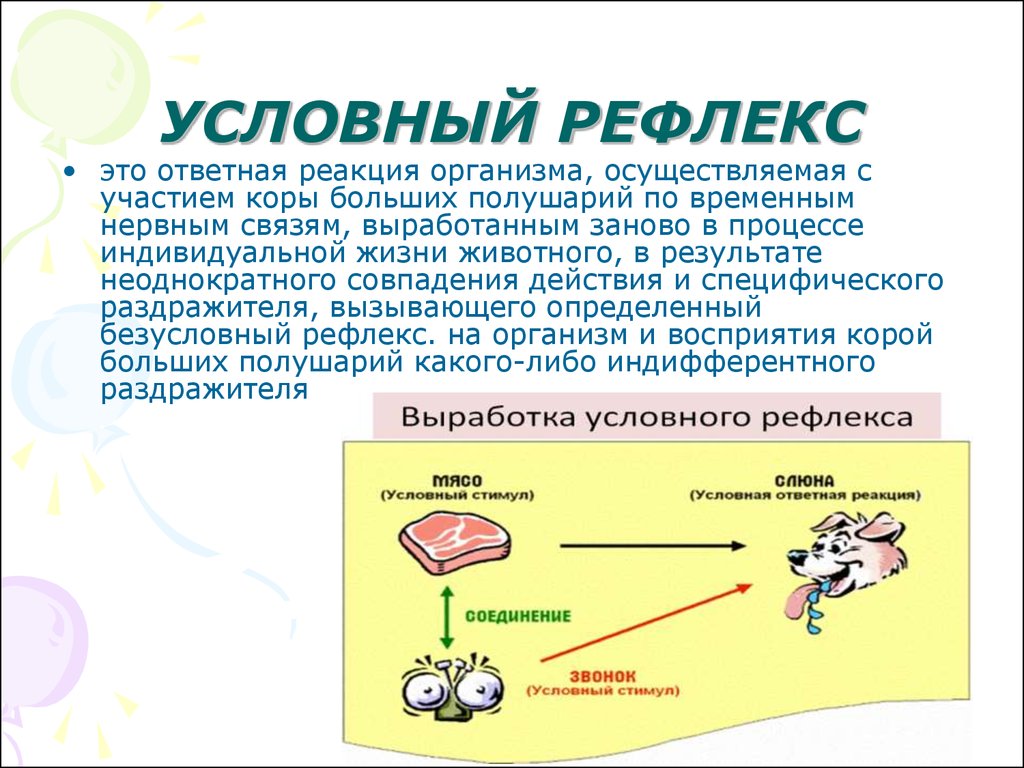

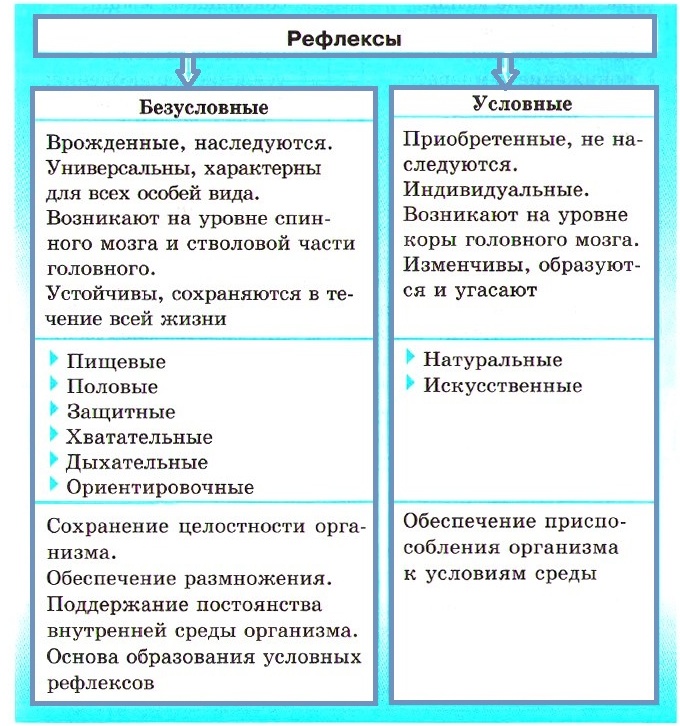

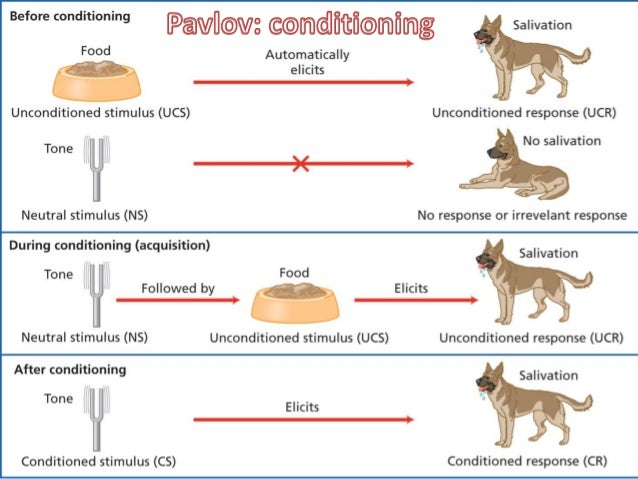

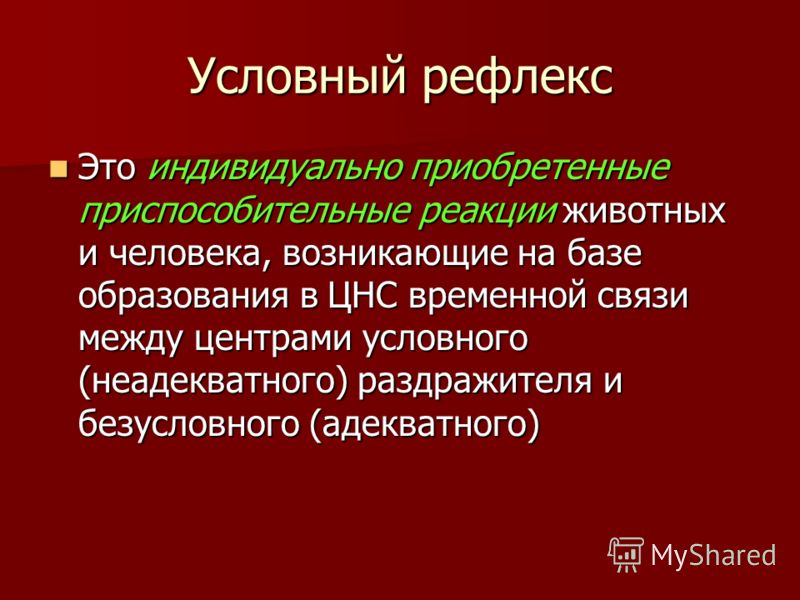

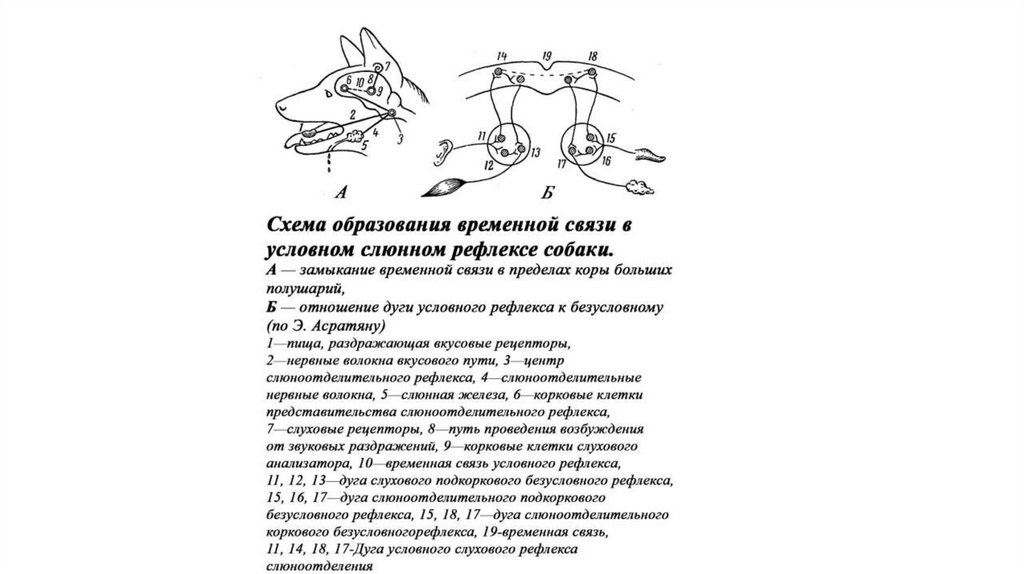

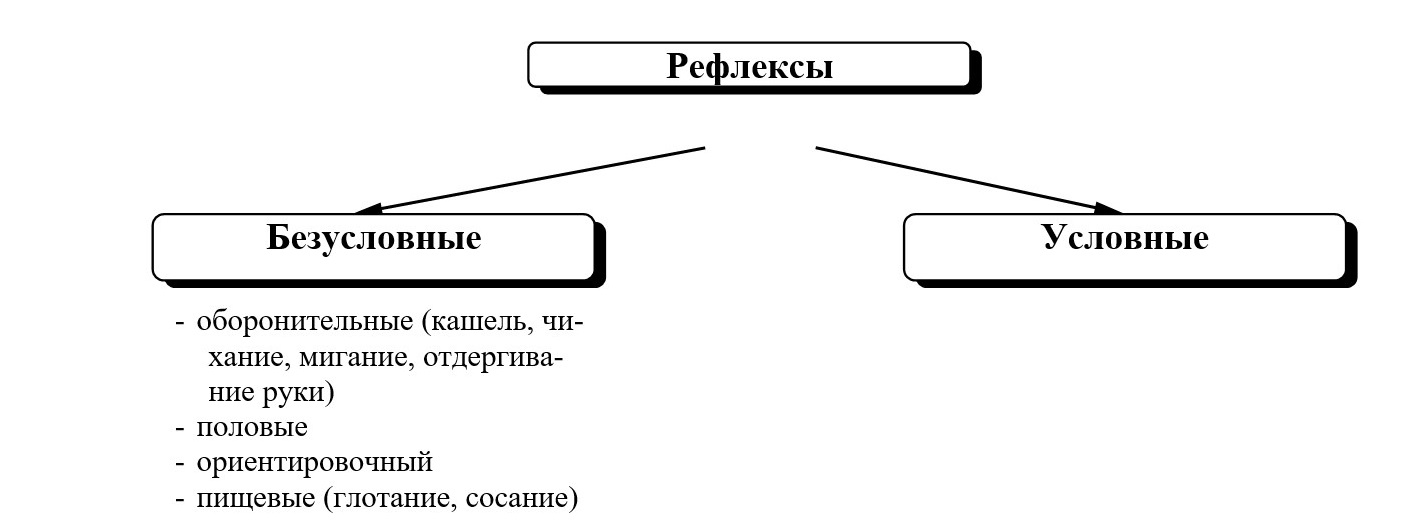

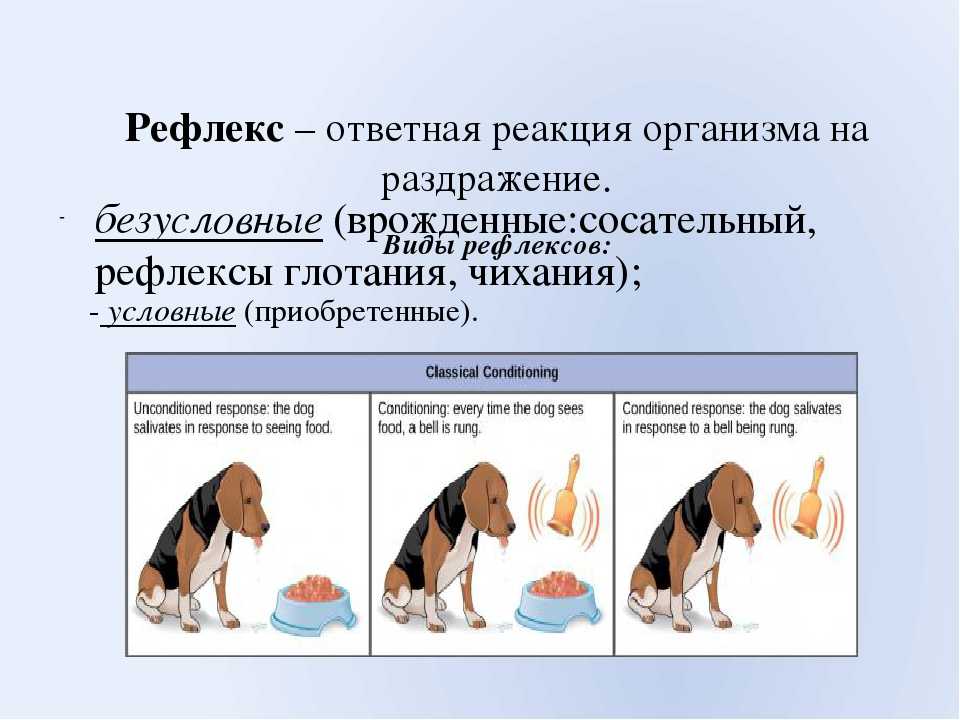

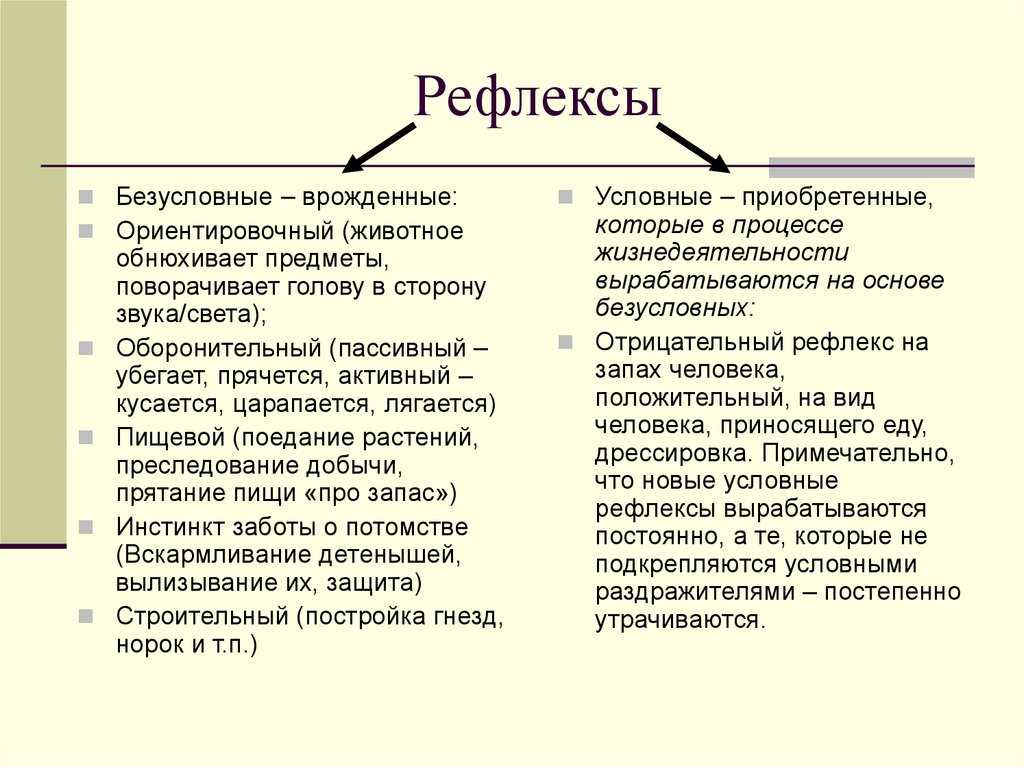

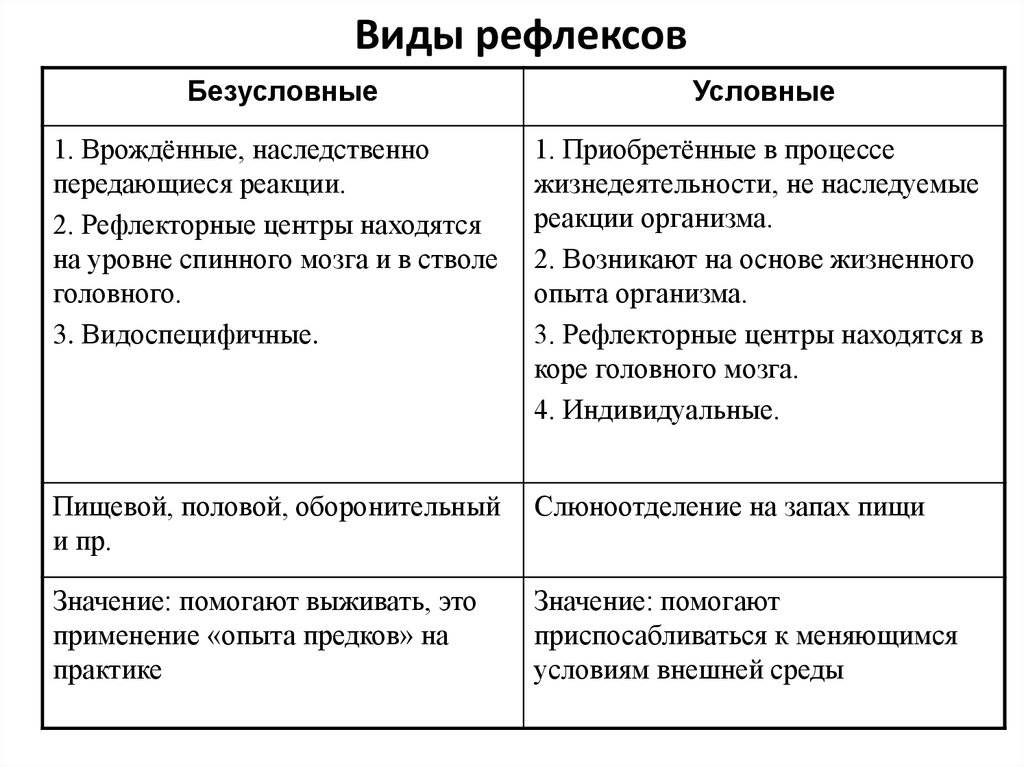

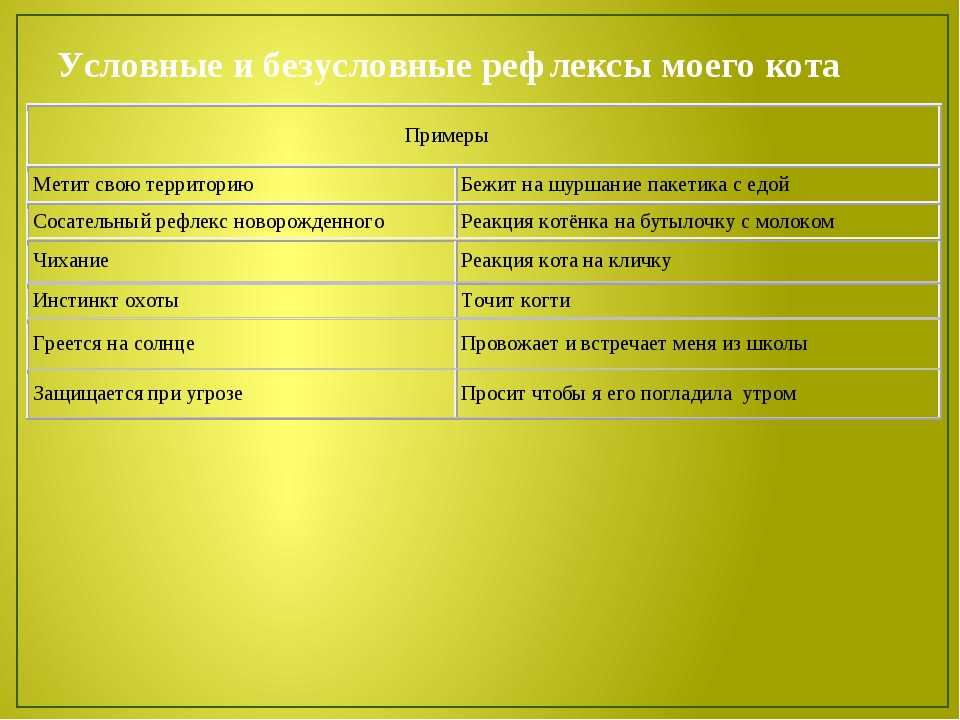

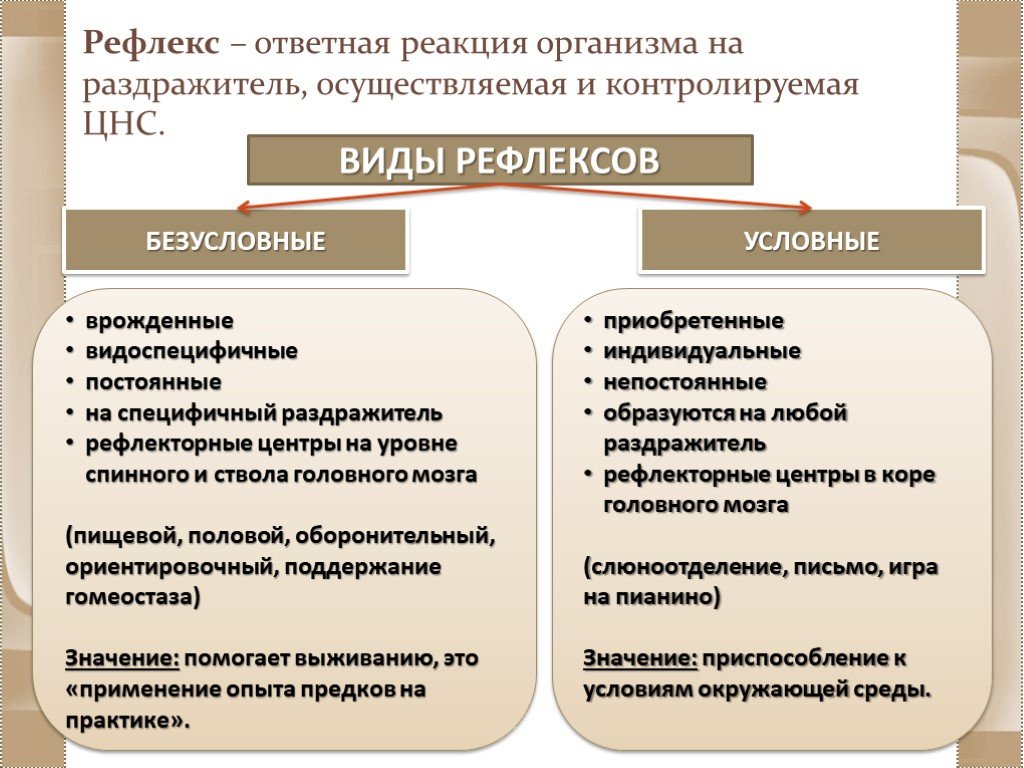

Изучив закономерности динамики нервных процессов (торможения, иррадиации, концентрации и др. ), которые обусловливают внешние проявления поведения, учеными было выделено два уровня рефлекторного поведения — безусловные (простые) и условные (или сочетательные) рефлексы. Имея биологическую основу, условный рефлекс образуется на основе врожденного, безусловного (определенной потребности, например, в пище, в защите от вредных воздействий и др.), причем организм постоянно учится различать, дифференцировать сигналы. Если сигнал ведет к успеху, т.е. подкрепляется, между ним и ответным действием организма образуется связь, которая при повторении становится все более прочной. Так возникает и закрепляется условный рефлекс.

), которые обусловливают внешние проявления поведения, учеными было выделено два уровня рефлекторного поведения — безусловные (простые) и условные (или сочетательные) рефлексы. Имея биологическую основу, условный рефлекс образуется на основе врожденного, безусловного (определенной потребности, например, в пище, в защите от вредных воздействий и др.), причем организм постоянно учится различать, дифференцировать сигналы. Если сигнал ведет к успеху, т.е. подкрепляется, между ним и ответным действием организма образуется связь, которая при повторении становится все более прочной. Так возникает и закрепляется условный рефлекс.

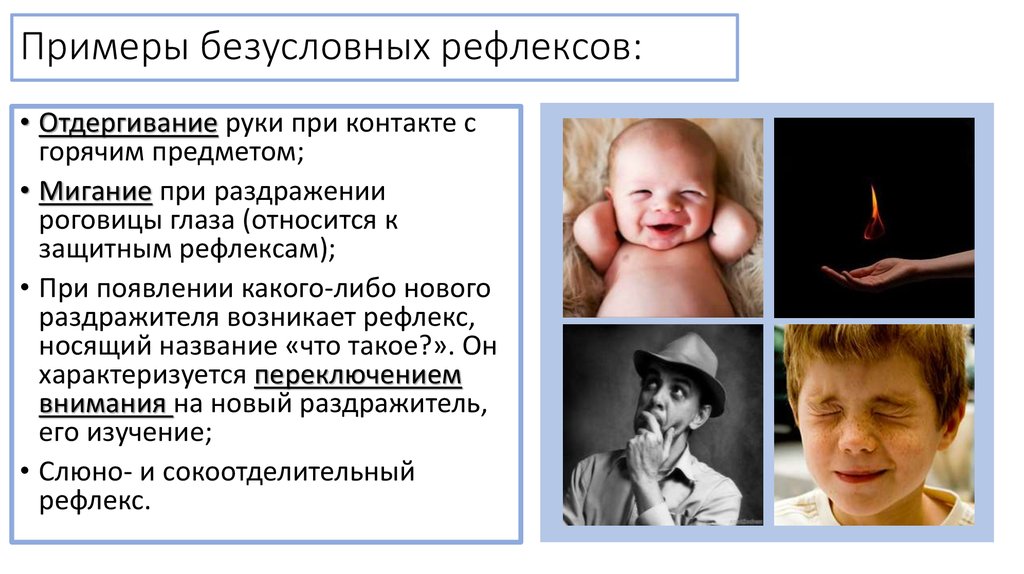

Большое значение имел и открытый Павловым ориентировочный рефлекс, или, как он его называл, рефлекс «Что такое?». Он заключается в том, что организм как бы непрерывно задает этот вопрос окружающему миру, стремясь выяснить значение ситуации, в которой он оказался, и наилучшим образом «вычислить» то, что представляет для него наибольшую ценность. Ориентировочный рефлекс не только помогает адаптации в незнакомой среде, но и является биологической основой любой познавательной мотивации, стимулируя интерес к незнакомым, новым стимулам.

Исследуя биологические механизмы рефлекторной деятельности, Бехтерев доказал, что гибкость и пластичность нервной системы дает возможность изменять в нужном направлении рефлексы любой степени сложности. То есть в поведении живых существ наследуемые рефлексы играют минимальную роль, ведущая же принадлежит приобретенным, условным.

рефлексов | Психология Вики | Фэндом

Оценка |

Биопсихология |

Сравнительный |

Познавательный |

Развивающие |

Язык |

Индивидуальные различия |

Личность |

Философия |

Социальные |

Методы |

Статистика |

Клинический |

Образовательные |

промышленный |

Профессиональные товары |

Мировая психология |

Когнитивная психология: Внимание · Принятие решений · Обучение · Суждение · Объем памяти · Мотивация · Восприятие · Рассуждение · Думая — Когнитивные процессы Познание — Контур Индекс

A рефлекторное действие — это автоматическое (иначе называемое непроизвольным) нервно-мышечное действие, вызываемое определенным раздражителем. [1] В большинстве случаев, особенно с участием людей, рефлекторное действие опосредуется через рефлекторную дугу (хотя это не всегда верно для других животных или при более случайном использовании термина «рефлекс»).

[1] В большинстве случаев, особенно с участием людей, рефлекторное действие опосредуется через рефлекторную дугу (хотя это не всегда верно для других животных или при более случайном использовании термина «рефлекс»).

Содержимое

- 1 Механизм

- 2 Время реакции

- 3 Рефлексы человека

- 3.1 Сухожильные рефлексы

- 3.2 Рефлексы с участием черепных нервов

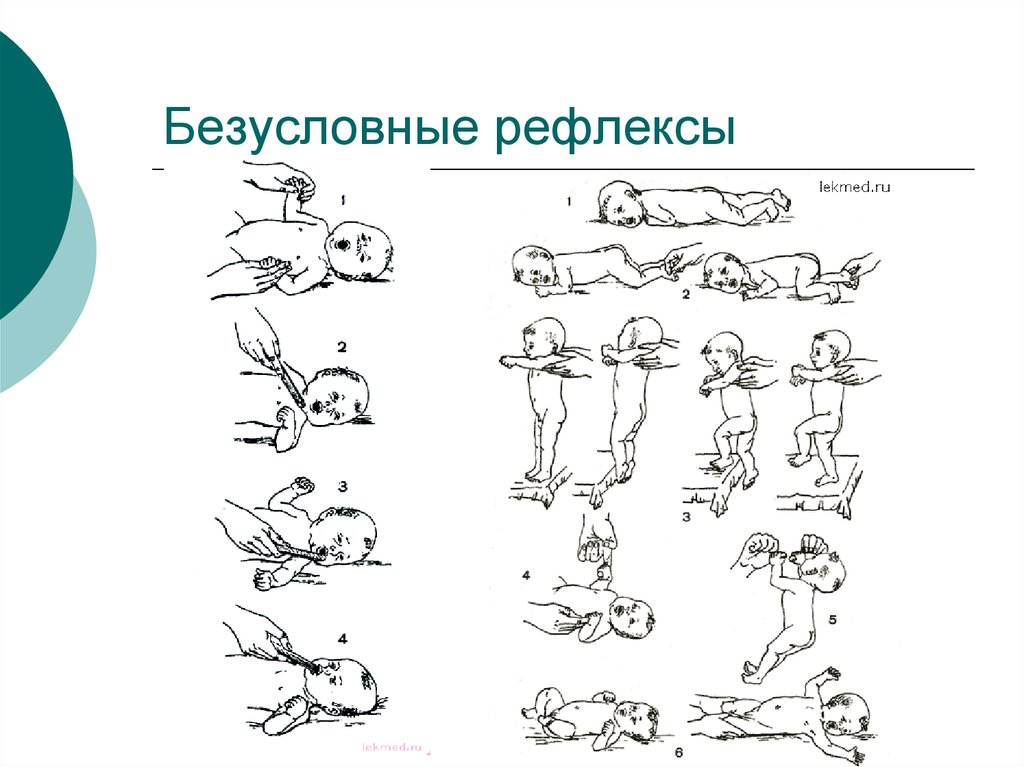

- 3.3 Рефлексы только у младенцев

- 3.4 Другие рефлексы

- 4 См. также

- 5 Каталожные номера

Механизм

Рефлекторное действие или рефлекс — это система биологического контроля, связывающая стимул с реакцией и опосредованная рефлекторной дугой. Рефлексы могут быть встроенными или выученными . Например, человек, наступивший на острый предмет, инициирует рефлекторное действие за счет создания ноцицептивного стимула в специализированных сенсорных рецепторах, расположенных в кожной ткани стопы. Результирующий стимул будет передаваться через афферентный нерв в спинной мозг. Этот стимул обычно обрабатывается интернейроном, чтобы создать немедленную реакцию на ноцицепцию, инициируя двигательную реакцию, чтобы уйти от причиняющего боль объекта. Это втягивание будет происходить по мере поступления ощущения в мозг и создания субъективного восприятия боли, что приведет к более когнитивной оценке ситуации.

Результирующий стимул будет передаваться через афферентный нерв в спинной мозг. Этот стимул обычно обрабатывается интернейроном, чтобы создать немедленную реакцию на ноцицепцию, инициируя двигательную реакцию, чтобы уйти от причиняющего боль объекта. Это втягивание будет происходить по мере поступления ощущения в мозг и создания субъективного восприятия боли, что приведет к более когнитивной оценке ситуации.

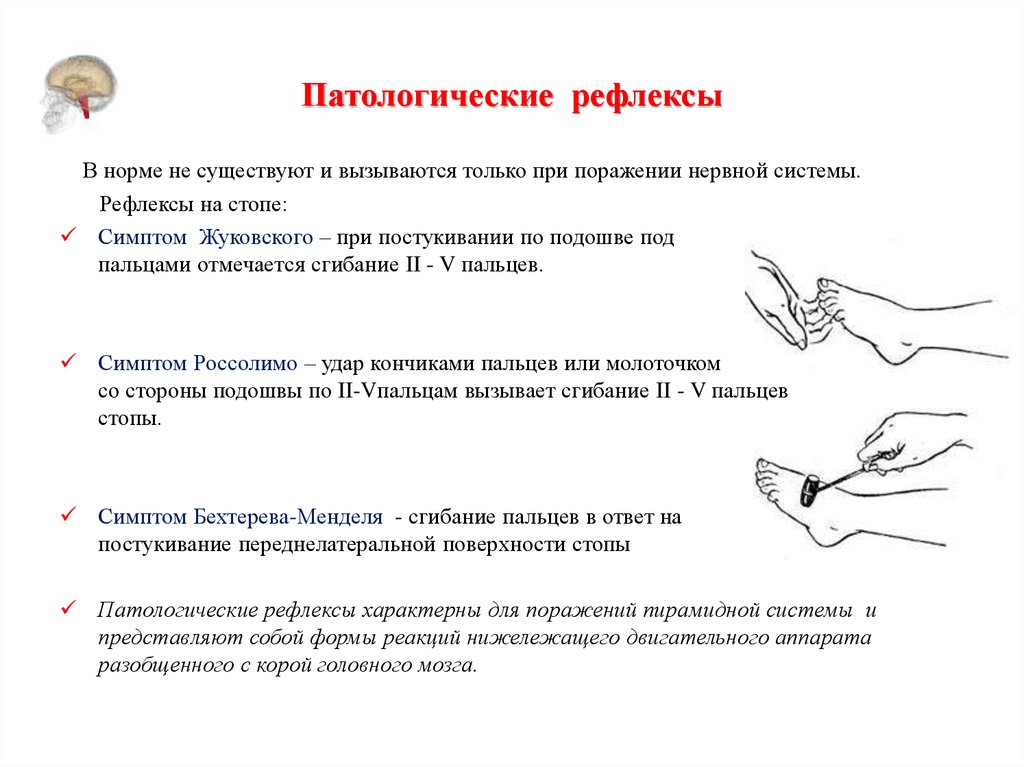

Рефлексы проверяются как часть неврологического обследования для оценки повреждения или функционирования центральной и периферической нервной системы.

Рефлексы можно тренировать, например, при повторении двигательных действий во время занятий спортом или связывании стимулов с вегетативными реакциями при классическом обусловливании.

Время реакции

Для рефлекса время реакции или латентность – это время от начала действия раздражителя до момента, когда организм отреагирует.

Время реакции человека на визуальные стимулы обычно составляет от 150 до 300 миллисекунд. [2]

[2]

Рефлексы человека

- Основная статья: Список рефлексов

Механизм рефлекторной дуги. Обратите внимание, что это изображение включает вставочный нейрон в моносинаптическом рефлексе надколенника для целей иллюстрации.

Рефлекторные действия включают:

Сухожильные рефлексы

Глубокие сухожильные рефлексы предоставляют информацию о целостности центральной и периферической нервной системы. Как правило, сниженные рефлексы указывают на периферическую проблему, а живые или преувеличенные рефлексы — на центральную.

- Рефлекс бицепса (С5, С6)

- Плечелучевой рефлекс (С5, С6, С7)

- Рефлекс разгибателя пальцев (С6, С7)

- Трехглавый рефлекс (С6, С7, С8)

- Коленный рефлекс или коленный рефлекс (L2, L3, L4)

- Судорожный рефлекс голеностопного сустава (ахиллесов рефлекс) (S1, S2)

- Подошвенный рефлекс или рефлекс Бабинского (L5, S1, S2)

В то время как вышеперечисленные рефлексы стимулируются механически, термин H-рефлекс относится к аналогичному рефлексу, стимулируемому электрически, и тоническому вибрационному рефлексу для рефлексов, стимулируемых вибрацией.

Рефлексы с участием черепных нервов

| Наименование | Сенсорный | Мотор |

| Зрачковый световой рефлекс | II | III |

| Рефлекс аккомодации | II | III |

| Челюстной рефлекс | В | В |

| Роговичный рефлекс, также известный как мигательный рефлекс | В | VII |

| Калорический рефлекс/вестибуло-окулярный рефлекс | VIII | III, IV, VI + |

| Рвотный рефлекс | IX | Х |

Рефлексы только у младенцев

- Основная статья: Примитивные рефлексы

- Асимметричный тонический шейный рефлекс (ATNR)

- Хватательный рефлекс

- Рефлекс «руки в рот»

- Рефлекс Моро, также известный как рефлекс испуга

- Отсос

- Симметричный тонический шейный рефлекс (STNR)

- Тонический лабиринтный рефлекс (TLR)

Другие рефлексы

Другие рефлексы нервной системы человека включают:

- Брюшной рефлекс

- Анокутанный рефлекс

- Бульбокавернозный рефлекс

- Спасательный рефлекс

- Рефлекс ныряния млекопитающих

- Окулокардиальный рефлекс

- Оптокинетический рефлекс

- Световой рефлекс чихания

- Царапина-рефлекс

- Рефлекс отдергивания

- Перекрестный разгибательный рефлекс

- Мышечная защита

Такие процессы, как дыхание, пищеварение и поддержание сердечного ритма, согласно некоторым определениям этого термина, также могут рассматриваться как рефлекторные действия.

См. также

- Автоматическое поведение

- Центральные генераторы шаблонов

- Инстинктивное поведение

- Список рефлексов (по алфавиту)

- Мышечные сокращения

- Паркинсонизм

- Префлексы

- Такси

- Тропизм

- Добровольное действие

Ссылки

- ↑ Purves (2004). Неврология: третье издание . Массачусетс, Sinauer Associates, Inc.

- ↑ Человеческий тест: статистика времени реакции. URL-адрес, полученный 11 октября 2007 г.

- ↑ Неврологический осмотр

|}

| На этой странице используется лицензированный Creative Commons контент из Википедии (просмотреть авторов). |

}

Рефлекс Земмельвейса: правда трудна для ушей

Как вы, возможно, знаете, жена Авраама Линкольна, Мэри Тодд Линкольн, искала спиритов и посещала сеансы в годы после убийства ее мужа. Чего многие люди не понимают, так это того, что она привела этих предполагаемых медиумов в Белый дом, когда Линкольн был у власти. Один из сыновей Линкольнов умер до того, как он был избран президентом, а другой умер во время его первого срока, в то время как Линкольн изо всех сил пытался победить Конфедерацию и воссоединить страну.

Чего многие люди не понимают, так это того, что она привела этих предполагаемых медиумов в Белый дом, когда Линкольн был у власти. Один из сыновей Линкольнов умер до того, как он был избран президентом, а другой умер во время его первого срока, в то время как Линкольн изо всех сил пытался победить Конфедерацию и воссоединить страну.

Президент Линкольн не купился на фокус-покус сеансов, но терпел их как безобидное утешение для миссис Линкольн. В ту эпоху многие люди верили, что живые отделены от мертвых духовной завесой, которую может поднять опытный медиум. Многие шарлатаны, конечно, охотились на доверчивых.

Например, фотограф Уильям Мамлер сделал снимок миссис Линкольн, на котором покойный президент стоял позади нее, положив руку ей на плечо. Это, конечно, была всего лишь трюковая фотография. Но это укрепило веру миссис Линкольн в оккультизм.

Одним из медиумов, который часто посещал Белый дом в годы правления Линкольна, был Чарльз Дж. Колчестер. Президент знал Колчестер лишь мимоходом, но миссис Линкольн была с ним дружелюбна. За несколько дней до убийства Колчестер предупредил Линкольна, что ему грозит смерть.

За несколько дней до убийства Колчестер предупредил Линкольна, что ему грозит смерть.

Гражданская война только что закончилась. Южане были злы и ожесточены, и их ненависть к Линкольну все еще жива. Многие друзья Линкольна предупреждали его о слухах об убийстве и призывали принять дополнительные меры предосторожности. Линкольн, несмотря на свой интеллект и мудрость, не видел причин для излишней тревоги. По его мнению, любое покушение на убийство было бы актом самоубийства для убийцы. Линкольн рассудил, что убийца будет ценить свою жизнь так же, как Линкольн ценил свою. Никто в здравом уме не станет убивать президента.

Линкольн не воспринимал Колчестера всерьез как проводника мертвых, и, возможно, по этой причине он не прислушался к совету этого человека об угрозах смертью. Но когда другой друг предупредил Линкольна, что мстительные южане могут захотеть его убить, президент ответил: «Колчестер постоянно твердит мне об этом».

Чарльз Дж. Колчестер был хорошим другом Джона Уилкса Бута.

Эффект Земмельвейса

За несколько лет до убийства Линкольна у врача в Венгрии была та же проблема, что и в Колчестере, — он говорил разумно «кирпичной стене», которая не слушала. Для Земмельвейса проблемой был не один человек, а вся медицинская профессия.

В то время врачи проводили вскрытие каждого умершего пациента. В родильных домах, где смертность от родильной горячки была заоблачной, это часто означало переход от стола для вскрытия в родильное отделение. Микробная теория болезней еще не была известна. Врачи могут стереть кровь с рук после вскрытия, а через несколько минут родить ребенка.

Земмельвейс заметил, что материнская смертность от родильной горячки была в три раза ниже в больницах, где акушерки принимали роды, чем в больницах, где мать посещали врачи. Почему врачи в три раза опаснее акушерок? Он правильно подозревал, что врачи передавали «трупные частицы» вскрытий женщинам во время родов.

Земмельвейс ввел практику, согласно которой врачи в его клинике дезинфицируют руки раствором хлора после вскрытия. Резко снизилась смертность от родильной горячки. Но сказать, что медики не хотели этого слышать, было бы преуменьшением.

Резко снизилась смертность от родильной горячки. Но сказать, что медики не хотели этого слышать, было бы преуменьшением.

Его коллеги по профессии не только отвергали идею о том, что их собственные руки могут убивать пациентов, но и высмеивали, оскорбляли и подвергали Земмельвейса остракизму. Он плохо отреагировал на это и ответил на их брань с такой же ядовитостью. В конце концов он был помещен в приют, то ли за настоящий психотический срыв, то ли в отместку. Это было в 1865 году, по иронии судьбы, в том же году, когда был убит Линкольн. Через две недели после совершения преступления он скончался от инфицированной раны, которая могла быть результатом побоев.

Сегодня в его честь назван университет Земмельвайса, медицинский факультет в Будапеште.

Заключение

Линкольн не хотел слышать правду и умер. Земмельвейс сказал правду, которую никто не хотел слышать, и умер. Циник может сказать, что мораль этой истории такова: «Правда убивает». Но на самом деле неспособность прислушаться к истине убивает.

П. Полное собрание трудов. Т. 1–5. М.-Л.: Академия наук СССР; 1949. Т. III. Кн. 1. С. 104, 482, 491, 515.

П. Полное собрание трудов. Т. 1–5. М.-Л.: Академия наук СССР; 1949. Т. III. Кн. 1. С. 104, 482, 491, 515. of Psychiatry and Psychiatric Disorders. 2017. Vol. 1. N. 6. P. 313–316.

of Psychiatry and Psychiatric Disorders. 2017. Vol. 1. N. 6. P. 313–316.