Л.Ф.Обухова. Детская (возрастная) психология >> 3. Открытие эгоцентризма детского мышления Общая задача, стоящая перед Пиаже, была направлена на раскрытие психологических меха…

3. Открытие эгоцентризма детского мышления

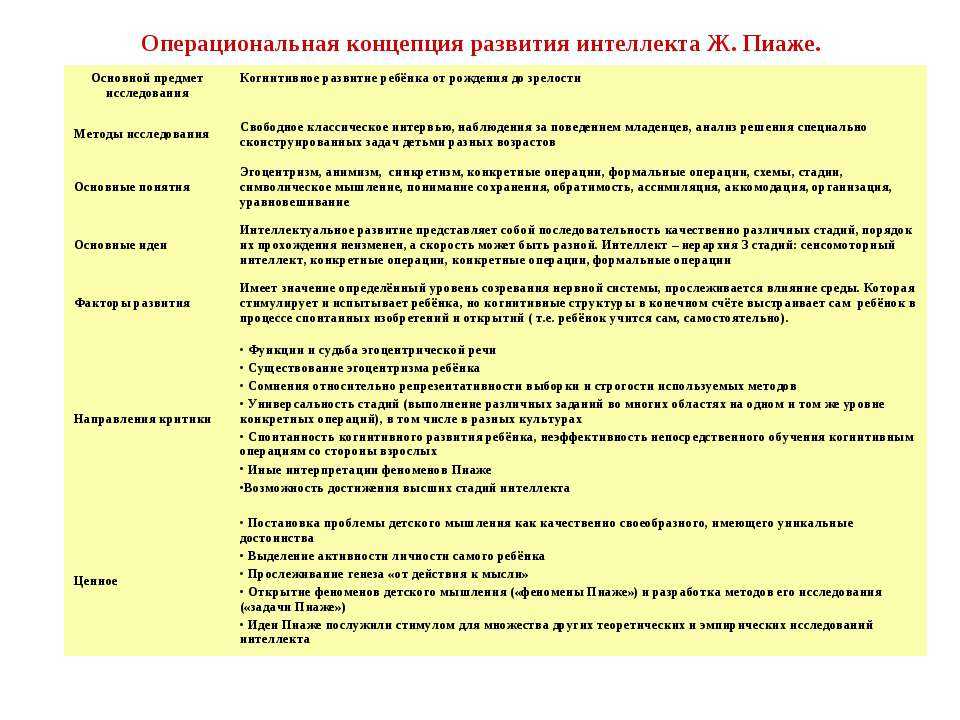

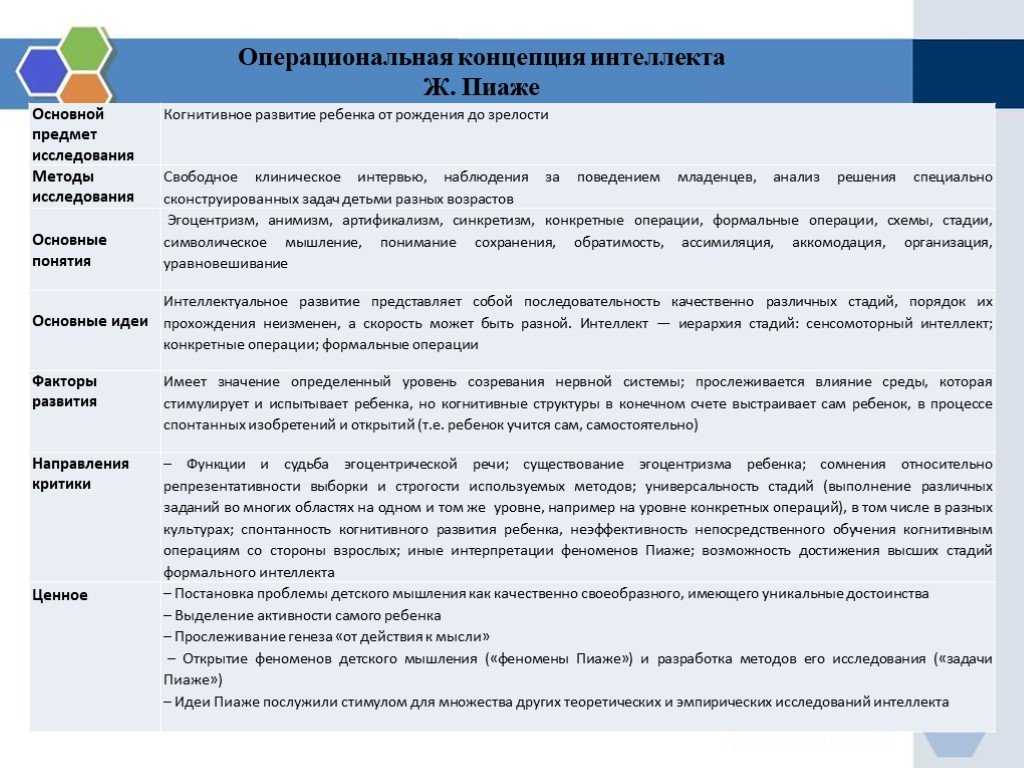

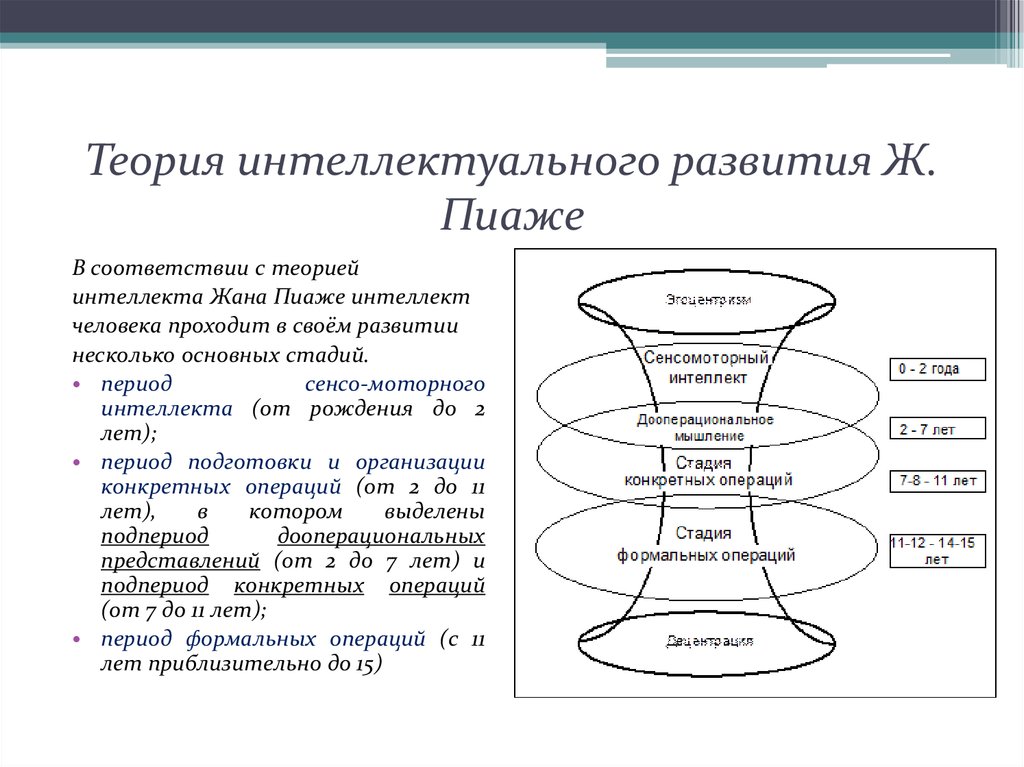

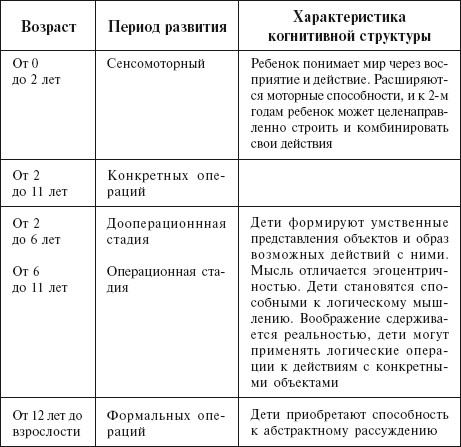

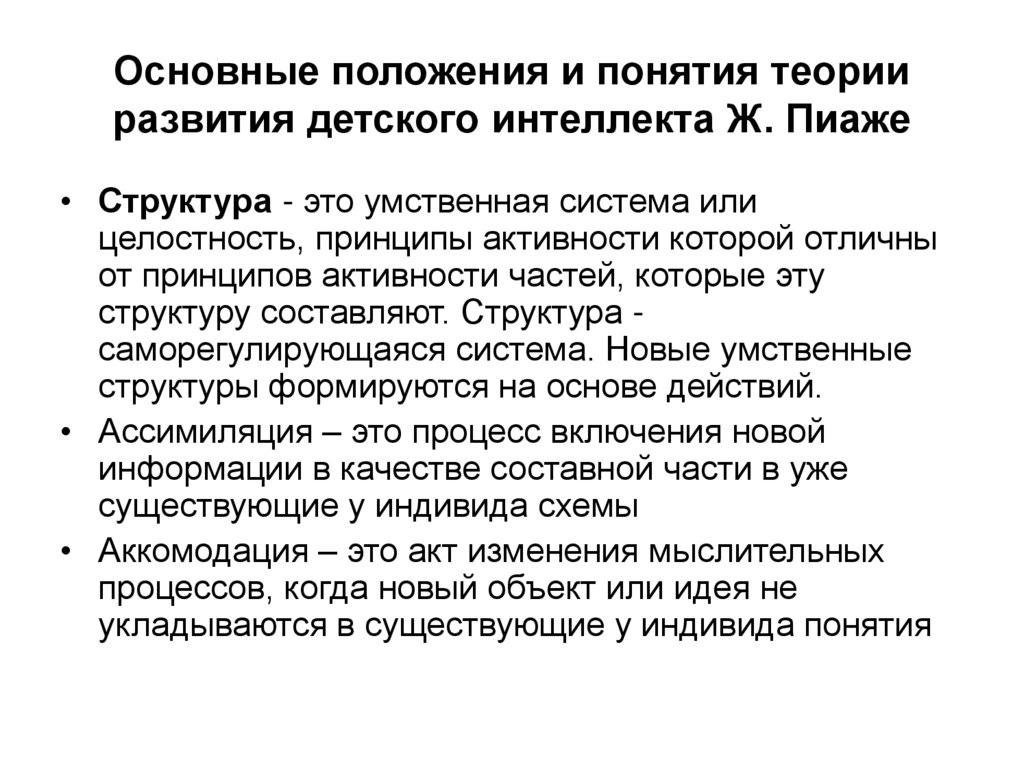

Общая задача, стоящая перед Пиаже, была направлена на раскрытие психологических механизмов целостных логических структур, но сначала он выделил и исследовал более частную проблему — изучил скрытые умственные тенденции, придающие качественное своеобразие детскому мышлению, и наметил механизмы их возникновения и смены.

Рассмотрим факты, установленные Пиаже с помощью клинического метода в его ранних исследованиях содержания и формы детской мысли.

Важнейшие из них: открытие эгоцентрического характера детской речи, качественных особенностей детской логики, своеобразных по своему содержанию представлений ребенка о мире.

Однако основное достижение Пиаже — открытие эгоцентризма ребенка.

Эгоцентризм — это центральная особенность мышления, скрытая умственная позиция. Своеобразие детской логики, детской речи, детских представлений о мире — .

лишь следствие этой эгоцентрической умственной позиции.

Своеобразие детской логики, детской речи, детских представлений о мире — .

лишь следствие этой эгоцентрической умственной позиции.

Обратимся сначала к характеристике феноменов, доступных наблюдению. Эти феномены по сравнению с общим эгоцентризмом ребенка, который практически не поддается непосредственному наблюдению, внешне относительно ясно выражены.

В исследованиях детских представлений о мире и физической причинности Пиаже показал, что ребенок на определенной ступени развития в большинстве случаев рассматривает предметы такими, какими их дает непосредственное восприятие, то есть он не видит вещи в их внутренних отношениях.

Ребенок думает, например, что луна следует за ним во время его прогулок, останавливается, когда он останавливается, бежит за ним, когда он убегает.

Пиаже назвал это явление «реализмом».

Именно такой реализм и мешает ребенку рассматривать вещи независимо от субъекта, в их внутренней взаимосвязи.

Свое мгновенное восприятие ребенок считает абсолютно истинным.

Пиаже подчеркивает, что эту «реалистическую» позицию ребенка по отношению к вещам нужно отличать от объективной. Основное условие объективности, по его мнению, — полное осознание бесчисленных вторжений «Я» в каждодневную мысль, осознание многих иллюзий, возникающих в результате этого вторжения (иллюзии чувства, языка, точки зрения, ценности и т. д. ). В реализме выражается парадокс детской мысли, ребенок находится одновременно ближе к непосредственному наблюдению и более отдален от реальности; он одновременно ближе к миру объектов и дальше от него, чем взрослые.

Дети до определенного возраста не умеют различать субъективный и внешний мир. Ребенок начинает с того, что отождествляет свои представления с вещами объективного мира, и лишь постепенно приходит к различению их друг от друга. Эту закономерность, согласно Пиаже, можно применить как к содержанию понятий, так и к самым простым восприятиям

«Реализм» бывает двух типов интеллектуальный и моральный. Например, ребенок уверен, что ветви дерева делают ветер Это реализм интеллектуальный Моральный реализм выражается в том, что ребенок не учитывает в оценке поступка внутреннее намерение и судит о поступке только по внешнему эффекту, по материальному результату.

Например, ребенок уверен, что ветви дерева делают ветер Это реализм интеллектуальный Моральный реализм выражается в том, что ребенок не учитывает в оценке поступка внутреннее намерение и судит о поступке только по внешнему эффекту, по материальному результату.

Сначала, на ранних ступенях развития, каждое представление о мире для ребенка истинно, для него мысль и вещь почти не различаются У ребенка знаки начинают свое существование, будучи первоначально частью вещей.

Постепенно, благодаря деятельности интеллекта, они отделяются от них.

Тогда он начинает рассматривать свое представление о вещах как относительное для данной точки зрения.

Детские представления развиваются от реализма к объективности, проходя ряд этапов» партиципации (сопричастия), анимизма (всеобщего одушевления), артификализма (понимание природных явлений по аналогии с деятельностью человека) , на которых эгоцентрические отношения между «Я» и миром постепенно редуцируются Шаг за шагом в процессе развития ребенок начинает занимать позицию, позволяющую ему отличить то, что исходит от субъекта, и видеть отражение внешней реальности в субъективных представлениях Субъект, который игнорирует свое «Я», считает Пиаже, неизбежно вкладывает в вещи свои предрассудки, непосредственные суждения и даже восприятия.

Пиаже считает, что параллельно эволюции детских представлений о мире, направленной от реализма к объективности, идет развитие детских идей от абсолютности («реализма») к реципрокности (взаимности) Реципрокность появляется тогда, когда ребенок открывает точки зрения других людей, когда он приписывает им то же значение, что и своей собственной, когда между этими точками зрения устанавливается соответствие С этого момента он начинает видеть реальность уже не только как непосредственно ему самому данную, но и как бы установленную благодаря координации всех точек зрения, взятых вместе В этот период осуществляется важнейший шаг в развитии детского мышления, так как, по мнению Пиаже, представления об объективной реальности — это то, наиболее общее, что есть в разных точках зрения, в чем разные умы согласны между собой

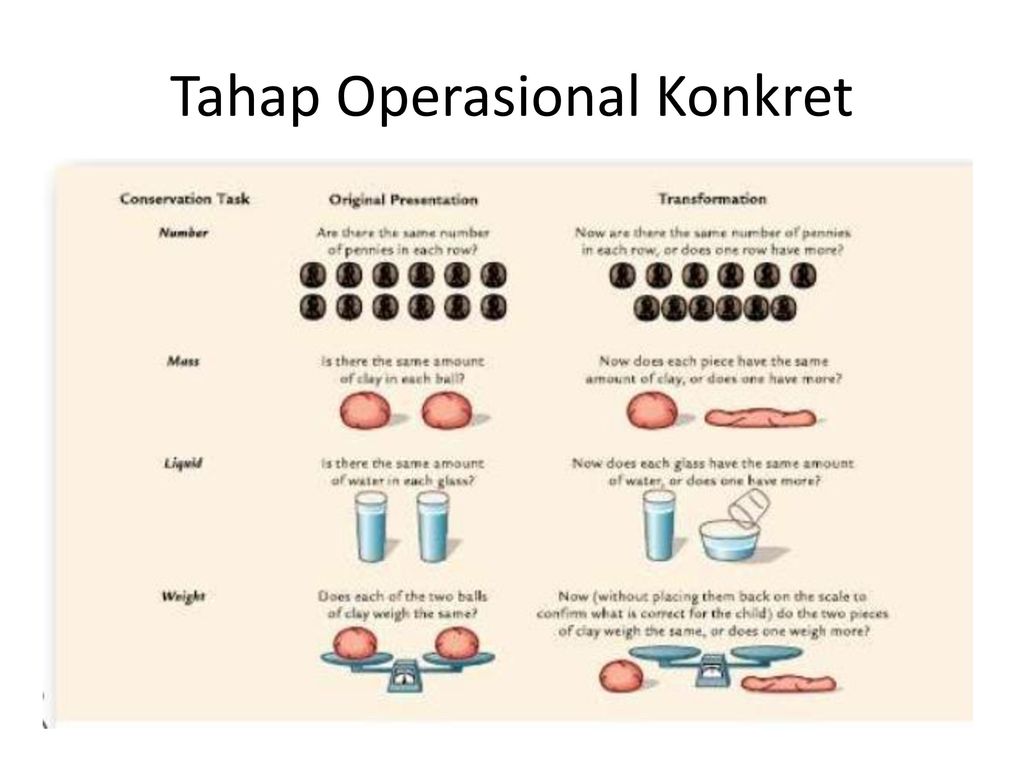

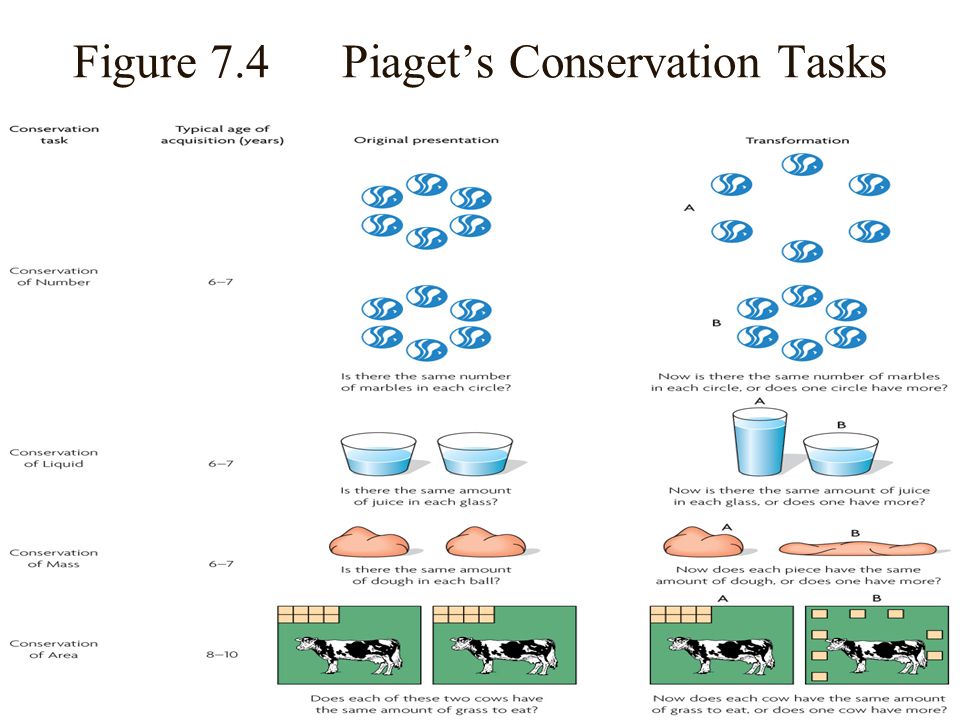

В экспериментальных исследованиях Пиаже показал, что на ранних стадиях интеллектуального развития объекты представляются для ребенка тяжелыми или легкими, согласно непосредственному восприятию Большие вещи ребенок считает всегда тяжелыми, маленькие — всегда легкими.

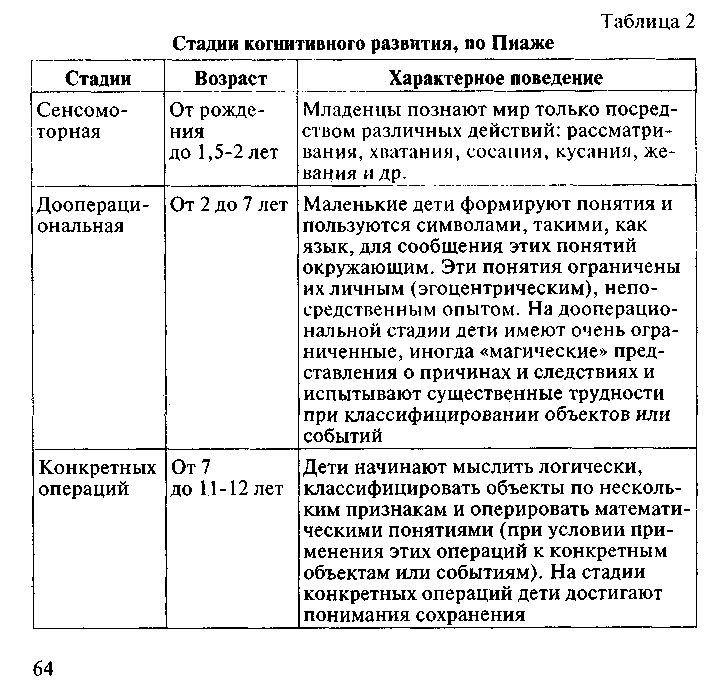

Отсутствие понимания принципа сохранения количества вещества при изменении формы предмета еще раз подтверждает, что ребенок сначала может рассуждать лишь на основе «абсолютных» представлений Для него два равных по весу шарика из пластилина перестают быть равными, как только один из них принимает другую форму, например, чашки Уже в ранних работах этот феномен Пиаже рассматривал как общую черту детской логики В последующих исследованиях он использовал появление у ребенка понимания принципа сохранения в качестве критерия возникновения логических операций и посвятил его генезису эксперименты, связанные с формированием понятий о числе, движении, скорости, пространстве, о количестве и др

Мысль ребенка развивается еще и в третьем направлении — от реализма к релятивизму Вначале дети верят в существование абсолютных субстанций и абсолютных качеств. Позднее они открывают, что явления связаны между собой и что наши оценки относительны Мир независимых и спонтанных субстанций уступает место мир> отношений.

Сначала ребенок считает, скажем, что в каждом движущемся предмете есть специальный мотор, который выполняет главную роль при движении объекта.

В дальнейшем он рассматривает перемещение отдельного тела как функцию от действий внешних тел.

Так, движение облаков ребенок уже начинает объяснять иначе, например, действием ветра Слова «легкий» и «тяжелый» также теряют свое абсолютное значение, которое они имели на протяжении ранних стадий, и приобретают относительное значение в зависимости от избранных единиц измерения.

Позднее они открывают, что явления связаны между собой и что наши оценки относительны Мир независимых и спонтанных субстанций уступает место мир> отношений.

Сначала ребенок считает, скажем, что в каждом движущемся предмете есть специальный мотор, который выполняет главную роль при движении объекта.

В дальнейшем он рассматривает перемещение отдельного тела как функцию от действий внешних тел.

Так, движение облаков ребенок уже начинает объяснять иначе, например, действием ветра Слова «легкий» и «тяжелый» также теряют свое абсолютное значение, которое они имели на протяжении ранних стадий, и приобретают относительное значение в зависимости от избранных единиц измерения.

Итак, по своему содержанию детская мысль, сначала полностью не отделяющая субъект от объекта и потому «реалистическая», развивается по направлению к объективности, реципрокности и релятивности Пиаже считал, что постепенная диссоциация, разделение субъекта и объекта осуществляется вследствие преодоления ребенком собственного эгоцентризма

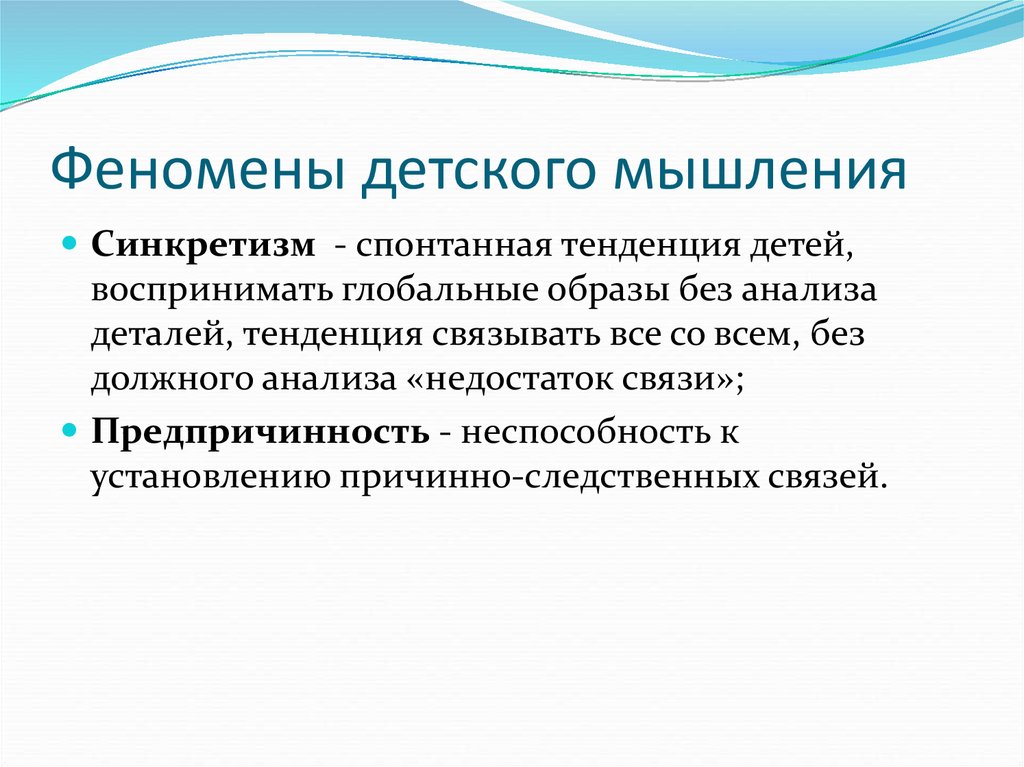

Наряду с качественным своеобразием содержания детской мысли, эгоцентризм обусловливает такие особенности детской логики, как синкретизм (тенденцию связывать все со всем), соположение (отсутствие связи между суждениями), трансдукцию (переход от частного к частному, минуя общее), нечувствительность к противоречию и др. У всех этих особенностей детского мышления, по мнению Пиаже, имеется одна общая черта, которая также внутренне зависит от эгоцентризма Она состоит в том, что ребенок до 78 лет не умеет выполнить логические операции сложения и умножения класса, наименее общего для двух других классов, но содержащего оба этих класса в себе (животные = позвоночные + беспозвоночные).

Логическое умножение — операция, состоящая в том, чтобы найти наибольший класс, содержащийся одновременно в двух классах, то есть найти совокупность элементов, общую двум классам (женевцы х протестанты = женевские протестанты).

У всех этих особенностей детского мышления, по мнению Пиаже, имеется одна общая черта, которая также внутренне зависит от эгоцентризма Она состоит в том, что ребенок до 78 лет не умеет выполнить логические операции сложения и умножения класса, наименее общего для двух других классов, но содержащего оба этих класса в себе (животные = позвоночные + беспозвоночные).

Логическое умножение — операция, состоящая в том, чтобы найти наибольший класс, содержащийся одновременно в двух классах, то есть найти совокупность элементов, общую двум классам (женевцы х протестанты = женевские протестанты).

Отсутствие этого умения наиболее ярко проявляется в том, как дети определяют понятие.

Пиаже экспериментально показал, что каждое детское понятие определяется большим числом разнородных элементов, не связанных иерархическими отношениями.

Например, ребенок, определяя, что такое сила, говорит «Сила — это, когда можно нести много вещей».

Когда его спрашивают «Почему ветер обладает силой9» — он отвечает: «Это, когда можно двигаться вперед».

Особенно трудно ребенку дать определение для относительных понятий — ведь он думает о вещах абсолютно, не осознавая (как показывают эксперименты) отношений между ними. Ребенок не может дать правильное определение таких понятий, как брат, правая и левая сторона, семья и др. , до тех пор, пока не обнаружит, что существуют разные точки зрения, которые надо учитывать. Известный тест о трех братьях может служить хорошим примером этому («У Эрнеста три брата — Поль, Анри, Шарль. Сколько братьев у Поля? А у Анри? А у Шарля?»). Пиаже спрашивал, например, Л :

«Есть у тебя братья?» — «Артур».

— «А у него есть брат»? — «Нет».

— «А сколько у вас братьев в семье?» — «Двое». — «А у тебя есть брат?» — «Один».

— «А он имеет братьев?» — «Совсем не имеет».

— «Ты его брат9» — «Да».

— «Тогда у него есть брат?» — «Нет».

— «А у тебя есть брат?» — «Один».

— «А он имеет братьев?» — «Совсем не имеет».

— «Ты его брат9» — «Да».

— «Тогда у него есть брат?» — «Нет».

Неумение производить логическое сложение и умножение приводит к противоречиям, которыми насыщены детские определения понятий. Пиаже характеризовал противоречие как результат отсутствия равновесия: понятие избавляется от противоречия, когда равновесие достигается. Критерием устойчивого равновесия он считал появление обратимости мысли. Он понимал ее как такое умственное действие, когда, отправляясь от результатов первого действия, ребенок выполняет умственное действие, симметричное по отношению к нему, и когда эта симметричная операция приводит к исходному состоянию объекта, не видоизменяя его. Каждому умственному действию соответствует симметричное действие, которое позволяет вернуться к отправному пункту.

Важно отметить, что, по мнению Пиаже, в реальном мире обратимость отсутствует, — лишь интеллектуальные операции делают мир обратимым Поэтому обратимость мысли и, следовательно, освобождение от противоречия не может возникнуть из наблюдения за явлениями природы. Она возникает из осознания самих мыслительных операций, которые совершает логический опыт не над вещами, а над самим собой, чтобы установить, какая система определений дает «наибольшее логическое удовлетворение».

Логический опыт — «это опыт субъекта над самим собой, поскольку он является субъектом мыслящим, — опыт, аналогичный тому, который проделывают над самим собой, чтобы урегулировать свое моральное поведение; это усилие осознать свои собственные умственные операции (а не только их результаты), чтобы видеть, связаны ли они между собой или противоречат друг другу», — писал Пмаже в своей ранней работе «Речь и мышление ребенка».

В этой мысли содержится зародыш того эпистемологического вывода из последних работ Пиаже, который стал уже психологическим требованием к новой педагогике.

Она возникает из осознания самих мыслительных операций, которые совершает логический опыт не над вещами, а над самим собой, чтобы установить, какая система определений дает «наибольшее логическое удовлетворение».

Логический опыт — «это опыт субъекта над самим собой, поскольку он является субъектом мыслящим, — опыт, аналогичный тому, который проделывают над самим собой, чтобы урегулировать свое моральное поведение; это усилие осознать свои собственные умственные операции (а не только их результаты), чтобы видеть, связаны ли они между собой или противоречат друг другу», — писал Пмаже в своей ранней работе «Речь и мышление ребенка».

В этой мысли содержится зародыш того эпистемологического вывода из последних работ Пиаже, который стал уже психологическим требованием к новой педагогике.

Для формирования у ребенка подлинно научного мышления, а не простой совокупности эмпирических знаний недостаточно проведения физического эксперимента с запоминанием полученных результатов.

Здесь необходим опыт особого рода — логико — математический, направленный на действия и операции, совершаемые ребенком с реальными предметами.

В своих ранних работах Пиаже связывал отсутствие обратимости мысли с эгоцентризмом ребенка. Но прежде чем обратиться к характеристике этого центрального явления, остановимся еще на одной важной особенности детской психики — феномене эгоцентрической речи.

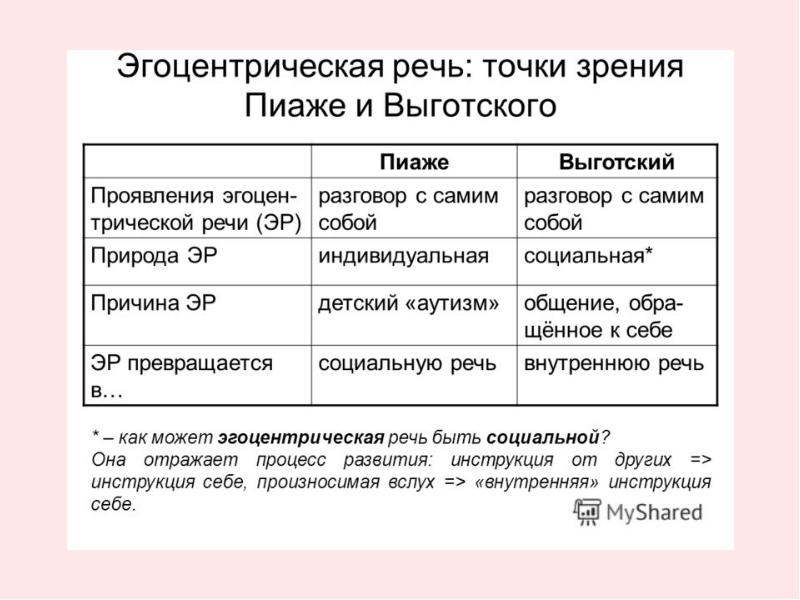

Пиаже считал, что детская речь эгоцентрична, прежде всего, потому, что ребенок говорит лишь «со своей точки зрения», и, самое главное, он не пытается стать на точку зрения собеседника. Для него любой встречный — — собеседник. Ребенку важна лишь видимость интереса, хотя у него, вероятно, есть иллюзия, что его слышат и понимают. Он не испытывает желания воздействовать на собеседника и действительно сообщить ему чтолибо.

Такое понимание эгоцентрической речи встретило много возражений (Л. С.

Выготский, Ш.

Бюлер, В.

Штерн, А.

Айзеке и др.

).

Пиаже учел их и попытался уточнить феномен, посвятив этому в третьем издании своей ранней работы новую главу.

В этой главе Пиаже отметил, что причины противоречивых результатов состоят в том, что в термин «эгоцентризм» разные исследователи вкладывали разный смысл, что результаты могут варьировать в зависимости от социальной среды, и большое значение для коэффициента эгоцентрической речи (отношение эгоцентрических высказываний ко всей спонтанной речи ребенка) имеют связи, которые складываются между ребенком и взрослым. Вербальный эгоцентризм ребенка определяется тем, что ребенок говорит, не пытаясь воздействовать на собеседника, и не осознает различия собственной точки зрения и точки зрения других.

Вербальный эгоцентризм ребенка определяется тем, что ребенок говорит, не пытаясь воздействовать на собеседника, и не осознает различия собственной точки зрения и точки зрения других.

Эгоцентрическая речь не охватывает всю спонтанную речь ребенка.

Коэффициент эгоцентрической речи изменчив и зависит от двух обстоятельств: от активности самого ребенка и от типа социальных отношений, установившихся, с одной стороны, между ребенком и взрослым, и, с другой стороны, между детьмировесниками.

Там, где ребенок предоставлен самому себе, в спонтанной среде, коэффициент эгоцентрической речи возрастает.

Во время символической игры этот коэффициент более высок по сравнению с экспериментированием или работой детей.

Однако, чем моложе ребенок, тем более затушевываются различия между игрой и экспериментированием, что ведет к возрастанию коэффициента эгоцентризма в раннем дошкольном возрасте.

Коэффициент эгоцентрической речи, как уже отмечалось, зависит от типа социальных отношений ребенка со взрослым и детейровесников между собой. В среде, где господствует авторитет взрослого и отношения принуждения, эгоцентрическая речь занимает значительное место.

В среде ровесников, где возможны дискуссии и споры, процент эгоцентрической речи снижается.

Независимо от среды, коэффициент вербального эгоцентризма уменьшается с возрастом.

В три года он достигает наибольшей величины: 75% от всей спонтанной речи.

От трех до шести лет эгоцентрическая речь постепенно убывает, а после семи лет, по мнению Пиаже, она исчезает.

В среде, где господствует авторитет взрослого и отношения принуждения, эгоцентрическая речь занимает значительное место.

В среде ровесников, где возможны дискуссии и споры, процент эгоцентрической речи снижается.

Независимо от среды, коэффициент вербального эгоцентризма уменьшается с возрастом.

В три года он достигает наибольшей величины: 75% от всей спонтанной речи.

От трех до шести лет эгоцентрическая речь постепенно убывает, а после семи лет, по мнению Пиаже, она исчезает.

Феномены, открытые Пиаже, разумеется, не исчерпывают всего содержания детского мышления. Значение экспериментальных фактов, полученных в исследованиях Пиаже, состоит в том, что благодаря им открывается остававшееся долгое время малоизвестным и непризнанным важнейшее психологическое явление — умственная позиция ребенка, определяющая его отношение к действительности.

Вербальный эгоцентризм служит лишь внешним выражением более глубокой интеллектуальной и социальной позиции ребенка.

Пиаже назвал такую спонтанную умственную позицию эгоцентризмом. Первоначально он характеризовал эгоцентризм как состояние, когда ребенок рассматривает весь мир со своей точки зрения, которую он не осознает; она выступает как абсолютная.

Ребенок еще не догадывается о том, что вещи могут выглядеть иначе, чем ему представляется.

Эгоцентризм означает отсутствие осознания собственной субъективности, отсутствие объективной меры вещей.

Первоначально он характеризовал эгоцентризм как состояние, когда ребенок рассматривает весь мир со своей точки зрения, которую он не осознает; она выступает как абсолютная.

Ребенок еще не догадывается о том, что вещи могут выглядеть иначе, чем ему представляется.

Эгоцентризм означает отсутствие осознания собственной субъективности, отсутствие объективной меры вещей.

Термин «эгоцентризм» вызвал ряд недоразумений.

Пиаже признал неудачность выбора слова, но, поскольку этот термин уже стал широко распространенным, он попытался уточнить его смысл.

Эгоцентризм, по Пиаже, — фактор познания.

Это определенная совокупность докритических и, следовательно, дообъективных позиций в познании вещей, других людей и себя самого.

Эгоцентризм — разновидность систематической и неосознанной иллюзии познания, форма первоначальной центрации ума, когда отсутствует интеллектуальная релятивность и реципрокность.

Поэтому более удачным термином позже Пиаже считал термин «центрация».

С одной стороны, эгоцентризм означает отсутствие понимания относительности познания мира и координации точек зрения. С другой стороны, это позиция неосознанного приписывания качеств собственного «Я» и собственной перспективы вещам и другим людям.

Изначальный эгоцентризм познания — это не гипертрофия осознания «Я».

Это, напротив, непосредственное отношение к объектам, где субъект, игнорируя «Я», не может выйти из «Я», чтобы найти свое место в мире отношений, освобожденных от субъективных связей.

С другой стороны, это позиция неосознанного приписывания качеств собственного «Я» и собственной перспективы вещам и другим людям.

Изначальный эгоцентризм познания — это не гипертрофия осознания «Я».

Это, напротив, непосредственное отношение к объектам, где субъект, игнорируя «Я», не может выйти из «Я», чтобы найти свое место в мире отношений, освобожденных от субъективных связей.

Пиаже провел много разнообразных экспериментов, которые показывают, что до определенного возраста ребенок не может встать на другую, чужую точку зрения.

Наглядным примером эгоцентрической позиции ребенка служит эксперимент с макетом из трех гор, описанный Пиаже и Инельдер.

Горы на макете были разной высоты и каждая из них имела какой — то отличительный признак — домик, реку, спускающуюся по склону, снежную вершину.

Экспериментатор давал испытуемому несколько фотографий, на которых все три горы были изображены с различных сторон.

Домик, река и снежная вершина были хорошо заметны на снимках.

Испытуемого просили выбрать фотографию, где горы изображены так, как он видит их в данный момент, в этом ракурсе. Обычно ребенок выбирал правильный снимок.

После этого экспериментатор показывал ему куклу с головой в виде гладкого шара без лица, чтобы ребенок не мог следить за направлением взгляда куклы.

Игрушка ставилась на другую сторону макета.

Теперь на просьбу выбрать фотографию, где горы были изображены так, как видит их кукла, ребенок выбирал снимок, где горы были изображены так, как он их видит сам.

Если ребенка и куклу меняли местами, то снова и снова он выбирал снимок, где горы выглядят так, как воспринимает их он со своего места.

Так поступало большинство испытуемых дошкольного возраста.

Обычно ребенок выбирал правильный снимок.

После этого экспериментатор показывал ему куклу с головой в виде гладкого шара без лица, чтобы ребенок не мог следить за направлением взгляда куклы.

Игрушка ставилась на другую сторону макета.

Теперь на просьбу выбрать фотографию, где горы были изображены так, как видит их кукла, ребенок выбирал снимок, где горы были изображены так, как он их видит сам.

Если ребенка и куклу меняли местами, то снова и снова он выбирал снимок, где горы выглядят так, как воспринимает их он со своего места.

Так поступало большинство испытуемых дошкольного возраста.

В этом эксперименте дети становились жертвой субъективной иллюзии. Они не подозревали о существовании других оценок вещей и не соотносили их со своей собственной. Эгоцентризм означает, что ребенок, представляя себе природу и других людей, не учитывает свое объективное положение как мыслящего человека. Эгоцентризм означает смешение субъекта и объекта в процессе акта познания.

Эгоцентризм свойственен не только ребенку, но и взрослому там, где он руководствуется своими спонтанными, наивными и, следовательно, не отличающимися, по существу, от детских суждениями о вещах Эгоцентризм — это спонтанная позиция, управляющая психической активностью ребенка в ее истоках; она сохраняется на всю жизнь у людей, остающихся на низком уровне психического развития.

Эгоцентризм показывает, что внешний мир не действует непосредственно на ум субъекта, а наши знания о мире — это не простой отпечаток внешних событий. Идеи субъекта отчасти представляют собой продукт его собственной активности. Они меняются и даже искажаются в зависимости от господствующей умственной позиции.

По мнению Пиаже, эгоцентризм — следствие внешних обстоятельств жизни субъекта. Однако, отсутствие знаний — это лишь второстепенный фактор в образовании детского эгоцентризма. Главное — это спонтанная позиция субъекта, в соответствии с которой он относится к объекту непосредственно, не учитывая себя в качестве мыслящего существа, не осознавая субъективности своей собственной точки зрения.

Пиаже подчеркивал, что снижение эгоцентризма объясняется не добавлением знания, а трансформацией исходной позиции, когда субъект соотносит свою исходную точку зрения с другими возможными.

Освободиться в какомто отношении от эгоцентризма и его следствий — значит в этом отношении децентрироваться, а не только приобрести новые знания о вещах и социальной группе. По словам Пиаже, освободиться от эгоцентризма — значит осознать то, что было воспринято субъективно, найти свое место в системе возможных точек зрения, установить между вещами, личностями и собственным «Я» систему общих и взаимных отношений.

По словам Пиаже, освободиться от эгоцентризма — значит осознать то, что было воспринято субъективно, найти свое место в системе возможных точек зрения, установить между вещами, личностями и собственным «Я» систему общих и взаимных отношений.

Существование эгоцентрической позиции в познании не предопределяет того, что наше знание никогда не сможет дать. истинной картины мира. Ведь развитие, по Пиаже, это смена умственных позиций. Эгоцентризм уступает место децентрации, более совершенной позиции. Переход от эгоцентризма к децентрации характеризует познание на всех уровнях развития. Всеобщность и неизбежность этого процесса позволили Пиаже назвать его законом развития. Для того, чтобы этот переход был возможен, нужен особый инструмент, с помощью которого можно было вы связать факты между собой, осуществить децентрацию объектов по отношению к восприятию и собственному действию.

Если в развитии происходит смена умственных позиций, их трансформация, то что же движет этим процессом? Пиаже считал, что к этому может привести только качественное развитие детского ума, то есть прогрессивно развивающееся осознание своего «Я». Для того, чтобы преодолеть эгоцентризм, необходимы два условия: первое осознать свое «Я» в качестве субъекта и отделить субъект от объекта; второе — координировать свою собственную точку зрения с другими, а не рассматривать ее как единственно возможную.

Для того, чтобы преодолеть эгоцентризм, необходимы два условия: первое осознать свое «Я» в качестве субъекта и отделить субъект от объекта; второе — координировать свою собственную точку зрения с другими, а не рассматривать ее как единственно возможную.

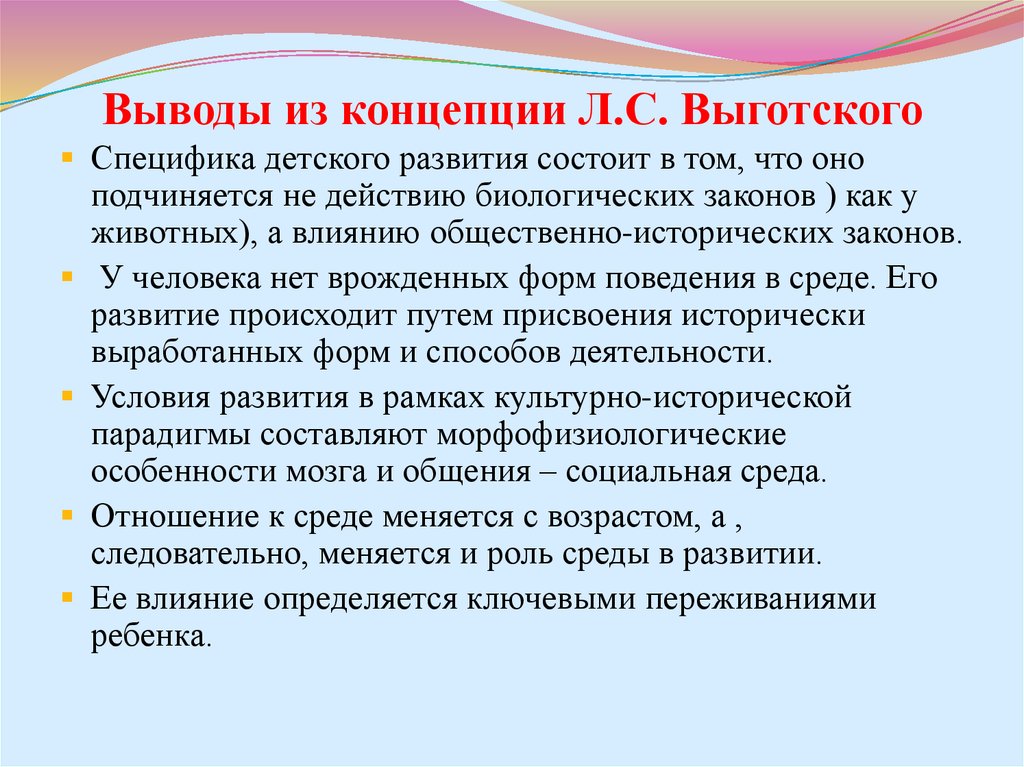

Развитие знаний о себе возникает у ребенка, по мнению Пиаже, из социального взаимодействия. Смена умственных позиций осуществляется под влиянием развивающихся социальных взаимоотношений индивидов. Общество Пиаже рассматривает таким, как оно выступает для ребенка, то есть как сумму социальных отношений, среди которых можно выделить два крайних типа: отношения принуждения и отношения кооперации.

Л.Ф.Обухова. Детская (возрастная) психология. М., 1996.

Сущность и значение детского эгоцентризма по Пиаже

Сущность и значение детского эгоцентризма по Пиаже

Скачать все файлы (167.5 kb.)

Доступные файлы (1):

n1. doc doc | 168kb. | 01.02.2014 20:38 | скачать |

n1.doc

1 2 3

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 3 |

1. Сущность и значение эгоцентризма | 4 |

2. Открытие эгоцентризма детского мышления | 7 |

| Заключение | 22 |

| Словарик | 24 |

| Список литературы | 26 |

ВВЕДЕНИЕ

Эгоцентризм грамматически включает в себя два слова, обозначающие «Я» – от латинского ego и «центр, сосредоточение» – от centrum. Вследствие чего понятийно эгоцентризм отображает такое взаимодействие человека и окружающей среды, а также отношение его к миру вообще, которое характеризуется сосредоточением человека на своём образе «Я» в этом мире. Мир рассматривается человеком эгоцентрическим исключительно в контексте собственного удобства и исключительной значимости.

Мир рассматривается человеком эгоцентрическим исключительно в контексте собственного удобства и исключительной значимости.

Общая задача, стоящая перед Пиаже, была направлена на раскрытие психологических механизмов целостных логических структур, но сначала он выделил и исследовал более частную проблему, изучил скрытые умственные тенденции, придающие качественное своеобразие детскому мышлению, и наметил механизмы их возникновения и смены.

Цель реферата – раскрыть сущность и значение открытия детского эгоцентризма.

Основные задачи исследования выразились в следующих направлениях:

1. Выявить сущность и значение эгоцентризма.

2. Определить основные понятия эгоцентризма детского мышления по Ж. Пиаже.

1. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭГОЦЕНТРИЗМА

Не так уж редко можно слышать сетования родителей на «трудновоспитуемость» своего ребенка. Они, дескать, не жалеют времени и сил для его воспитания, а он, тем не менее, растет не таким, каким хочется его видеть. При этом воспитание зачастую сводится к занудливым нотациям о том, как надо себя вести. Конечно же, такие разговоры с детьми проводить нужно, но важно помнить и о том, что ребенок усваивает, прежде всего, не те формы поведения, которые мы ему внушаем, а те, которые сами используем. И если родитель (да и любой воспитатель) требует от ребенка образцового поведения, а для себя то и дело склонен устраивать исключения, маловероятны хорошие результаты такого «воспитания».

При этом воспитание зачастую сводится к занудливым нотациям о том, как надо себя вести. Конечно же, такие разговоры с детьми проводить нужно, но важно помнить и о том, что ребенок усваивает, прежде всего, не те формы поведения, которые мы ему внушаем, а те, которые сами используем. И если родитель (да и любой воспитатель) требует от ребенка образцового поведения, а для себя то и дело склонен устраивать исключения, маловероятны хорошие результаты такого «воспитания».

Таким образом, главный фактор воспитания наших детей – наш собственный образ жизни, наше поведение.

Вместе с тем в процессе воспитания ребенка некоторые родители, особенно отцы, впадают в крайность: спешат увидеть в нем зрелую в нравственном отношении личность. Они, например, стараются не допустить эгоизм, эгоцентризм, капризность ребенка. Намерения эти, на первый взгляд, вполне понятные, естественные и заслуживают одобрения. Но, в полутора–двухлетнем возрасте в зачастую непривлекательной форме упрямства зарождается упорство, настойчивость – необходимые черты характера.

Детский эгоцентризм – это неизбежная, необходимая, естественная ступень в развитии личности. Маленький человек, имея то или иное желание, не может даже представить, допустить, что у взрослых могут быть другие мнения, желания. Это еще не осознанный эгоизм. Устранять его, конечно, необходимо, и чем раньше, тем лучше. Но нельзя этого делать грубо, в форме насилия. Устранение эгоцентризма требует много времени и терпения.

Эгоцентризм (от лат. ego «я», centrum «центр круга») – неспособность или неумение индивида встать на чужую точку зрения. Восприятие своей точки зрения как единственной существующей. Термин введён в психологию Жаном Пиаже для описания особенностей мышления, характерного для детей в возрасте до 8–10 лет. По различным причинам такая особенность мышления в разной степени выраженности может сохраняться и в более зрелом возрасте.

Детский эгоцентризм – это когда ребенок воспринимает мир через себя, и за пределами того, что напрямую не касается ребенка, этот мир для него просто не существует. Наиболее ярко проявляется в раннем детском возрасте и, как правило, преодолевается к 12–14 годам, также наблюдается тенденция к усилению в старости.

Наиболее ярко проявляется в раннем детском возрасте и, как правило, преодолевается к 12–14 годам, также наблюдается тенденция к усилению в старости.

Жан Пиаже в своих книгах описывает несколько проведённых им экспериментов, демонстрирующих детский эгоцентризм. Например:

Эксперимент с игрушкой и горой. Ребёнку тщательно, со всех сторон показывают ландшафт в миниатюре, изображающий гору с домиками, деревьями и пр. После этого его сажают на стул перед этим ландшафтом и просят описать, что он видит. Ребёнок описывает ту часть «горы», которая ему видна. После этого, с противоположной стороны «горы», сажают на стул игрушку, и ребёнка теперь просят описать, что видит игрушка. Несмотря на очевидное взрослому различие между тем, что видно со стула ребёнка и тем, что видно со стула игрушки, ребёнок повторяет описание, данное в первый раз. Результат был интерпретирован Пиаже, как неспособность ребёнка представить себя на месте игрушки.

Другой эксперимент заключался в том, что ребёнку последовательно задавалось два вопроса: первый – сколько у него братьев и сестёр, второй – сколько сестёр и братьев у его брата или сестры. Ответ на второй вопрос был на одного человека меньше, чем на первый. Это было интерпретировано как–то, что ребёнок не считает себя «братом или сестрой», то есть не осознаёт, что может не быть центральным объектом.

Ответ на второй вопрос был на одного человека меньше, чем на первый. Это было интерпретировано как–то, что ребёнок не считает себя «братом или сестрой», то есть не осознаёт, что может не быть центральным объектом.

Как следует из определения, вопреки распространенному мнению, эгоцентризм не является формой или степенью эгоизма. Несмотря на это, эгоцентризм может приводить к поведению, похожему на эгоистическое. Так например эгоцентризм ребёнка, зачастую, не позволяет ему понимать, что у других людей могут быть желания или потребности, отличные от его собственных. Как следствие, поведение, не направленное на их удовлетворение, он может воспринимать как «неправильное» и протестовать против него.

Эгоцентризм не совместим с полноценной эмпатией. Способность понять чувства другого подразумевает способность понять, что эти чувства тоже другие. При выраженном эгоцентризме эмпатия приобретает форму интроекции, когда чувства, воспринятые у другого человека, кажутся своими.

1 2 3

[Решено] По словам Пиаже, эгоцентризм является

Этот вопрос ранее задавался в

HP TGT (Arts) TET 2016 Official Paper

Посмотреть все документы HP TET >

- Окружающая среда — центр знаний Ребенок — это центр мира и все вращается вокруг него

- Сенсорно-двигательный этап

- Ничего из перечисленного

Вариант 2 : Ребенок — центр мира и все вращается вокруг него

Бесплатно

Официальный документ HP JBT TET 2021

2,3 тыс. пользователей

150 вопросов

150 баллов

150 минут

В целом, две хорошо известные точки зрения дают представление о познании, обучении и развитии детей, а именно теория когнитивного развития Жана Пиаже и социокультурная точка зрения Льва С. Выготского на обучение и развитие детей. Ключевые моменты Разговор детей с самим собой и развитие

Ключевые моменты Разговор детей с самим собой и развитие

- Пиаже и Выготский оба писали о детском разговоре с самим собой. На самом деле ведутся споры о том, как Пиаже и Выготский смотрели на этот разговор с самим собой.

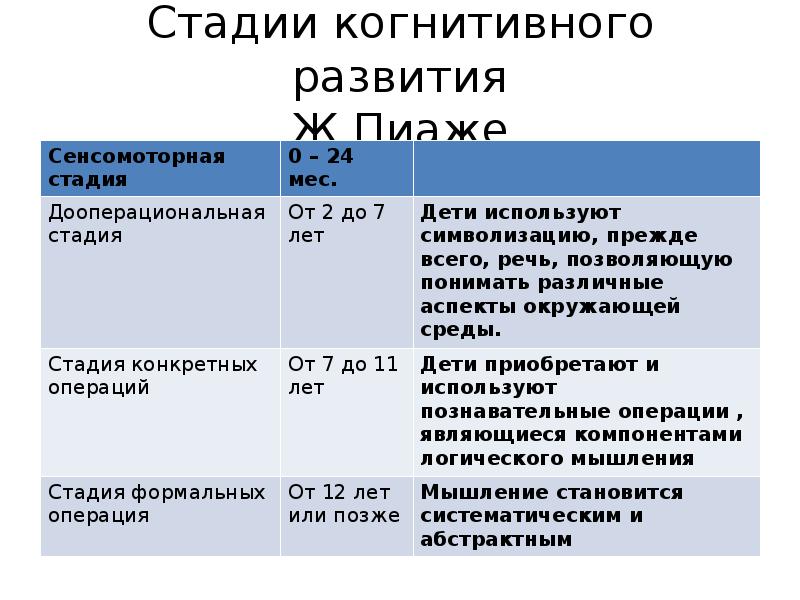

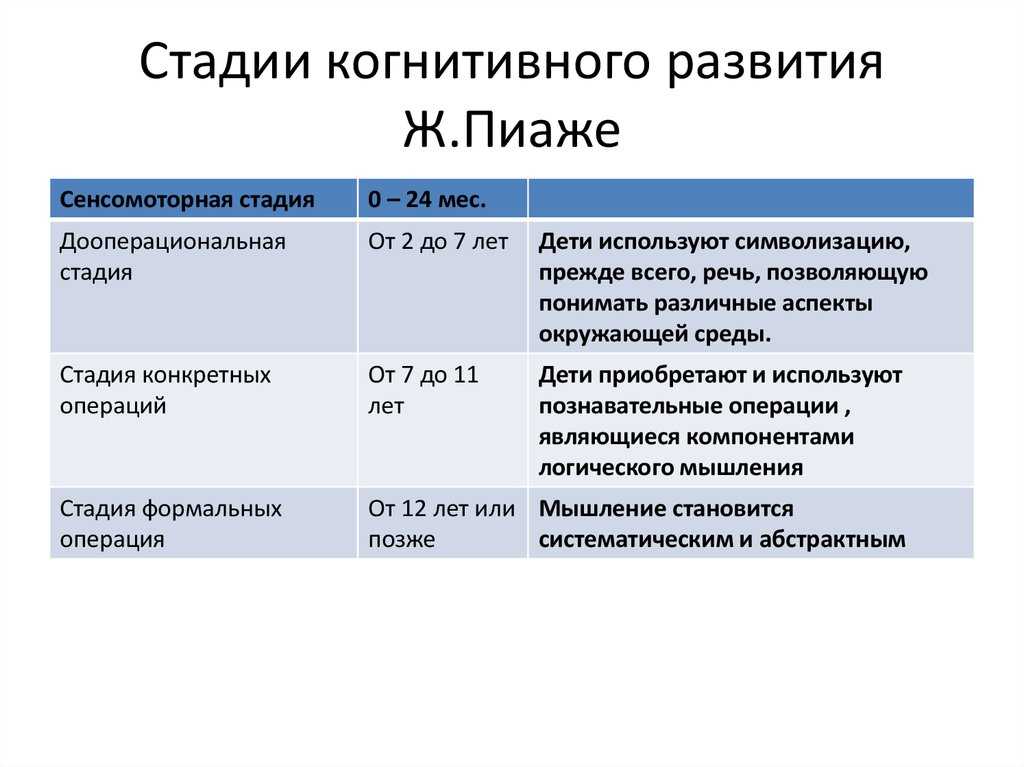

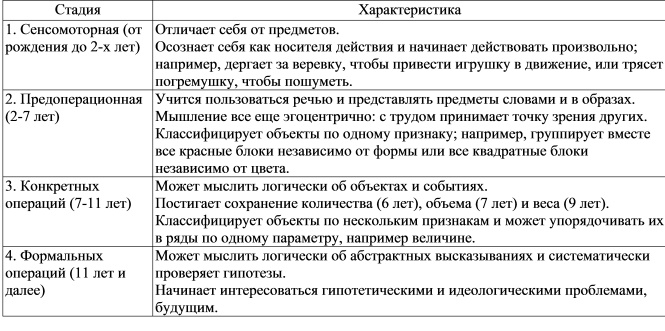

- Пиаже называет это эгоцентрической речью и рассматривает как особенность дооперациональной стадии.

- Пиаже относит частную речь к эгоцентризму у детей и также называет ее эгоцентрической речью.

- На этом этапе ребенок предполагает, что он является центром мира и все вращается вокруг него.

- Он говорит, что такая речь указывает на то, что ребенок не может видеть точку зрения других. Он/она говорит только о том, что он/она хочет. Однако по мере его когнитивного и социального развития такая речь постепенно исчезает.

- Ребенок постепенно становится способным учитывать интересы других во время разговора и развивает интерактивные способности.

Отсюда можно сделать вывод, что, по Пиаже, Эгоцентрическая – это стадия, на которой ребенок является центром мира и все вращается вокруг него.

Дополнительная информация

- Выготский называет разговор с самим собой личной речью.

- Выготский считал, что такой разговор с самим собой играет положительную роль в развитии.

- Это важно для когнитивного развития ребенка и постепенно позволяет ему регулировать себя, контролировать себя, планировать и решать проблемы.

Поделиться в WhatsApp

Последние обновления HP TET

Последнее обновление: 7 декабря 2022 г.

Предварительный ответ HP TET 4 января 2023 г. для ноябрьского экзамена цикла! Кандидаты могут выдвигать против него возражения, если они у них есть. Возражения будут подаваться вручную либо по почте, либо по электронной почте. Кандидаты должны направить свои возражения в офис совета директоров до 9 января 2023 г. 7 ноября 2022 г. была выпущена допускная карточка HP TET для ноябрьского циклического экзамена. Совет школьного образования штата Химачал-Прадеш выпустил новое уведомление для HP TET за ноябрьский цикл. Экзамен будет проходить 10, 11, 18 и 25 декабря 2022 года. Также обратите внимание, что карточки допуска HP TET можно загрузить с официального сайта за 4 дня до экзамена. Кроме того, ознакомьтесь с формой заявки HP TET, чтобы лучше понять, как заполнять форму заявки.

Совет школьного образования штата Химачал-Прадеш выпустил новое уведомление для HP TET за ноябрьский цикл. Экзамен будет проходить 10, 11, 18 и 25 декабря 2022 года. Также обратите внимание, что карточки допуска HP TET можно загрузить с официального сайта за 4 дня до экзамена. Кроме того, ознакомьтесь с формой заявки HP TET, чтобы лучше понять, как заполнять форму заявки.

Помощь психолога AP

Студенты, нуждающиеся в помощи AP Psychology, получат большую пользу от нашей интерактивной программы. Мы разбираем все ключевые элементы, чтобы вы могли получить адекватную помощь AP Psychology. Имея под рукой обязательные концепции обучения и актуальные практические вопросы, вы получите много помощи от AP Psychology в кратчайшие сроки. Получите помощь сегодня с нашей обширной коллекцией важной информации AP Psychology.

Если вам нужна помощь в подготовке к экзамену AP Psychology, ознакомьтесь с бесплатными ресурсами, предоставляемыми Varsity Tutors, чтобы получить представление о многочисленных способах обучения. Вы можете начать с прохождения бесплатного психологического диагностического теста AP, чтобы понять, какие концепции вы хорошо знаете, а какие вам еще предстоит изучить. После этого вы можете пройти бесплатные практические тесты AP Psychology, чтобы сосредоточиться на изучении тем, которые вы понимаете хуже всего. Если у вас нет времени пройти весь практический тест AP Psychology, вы можете использовать бесплатные карточки AP Psychology Flashcard от Varsity Tutors, чтобы учиться в течение более коротких периодов времени. Кроме того, обязательно ознакомьтесь с вопросом дня AP Psychology для ежедневной практики.

Вы можете начать с прохождения бесплатного психологического диагностического теста AP, чтобы понять, какие концепции вы хорошо знаете, а какие вам еще предстоит изучить. После этого вы можете пройти бесплатные практические тесты AP Psychology, чтобы сосредоточиться на изучении тем, которые вы понимаете хуже всего. Если у вас нет времени пройти весь практический тест AP Psychology, вы можете использовать бесплатные карточки AP Psychology Flashcard от Varsity Tutors, чтобы учиться в течение более коротких периодов времени. Кроме того, обязательно ознакомьтесь с вопросом дня AP Psychology для ежедневной практики.

АП Психология

История и исследования

История и основы психологии

Фундаментальные психологические теории

Влиятельные психологи

Субдисциплины и подходы

Исследования и испытания

Классификации и процедуры

Этика

Влиятельные эксперименты и методы

Интерпретация результатов

Другие принципы исследования

Представление, нормы и достоверность

Индивидуальная психология и поведение

Биология и ощущения

Биология

Мозг и нервная система

Эндокринная система

Принципы эволюции

Генетика

Нейроны и потенциалы действия

Другие биологические принципы

Ощущение и восприятие

Внимание и концентрация

Восприятие

Органы чувств и механизмы

Стимуляция и обнаружение

Познание и Сознание

Познание

Осознанное мышление и решение проблем

Язык

Память

Другие когнитивные принципы

Сознание

Биология сна

Методы изменения сознания

Теории сна и сновидений

Психология развития

Измерения психологического развития

Когнитивное развитие

Нравственное развитие

Физическое развитие

Социальное развитие

Изучение психологии развития

Экологические и генетические факторы

Методы изучения развития

Другие факторы развития

Теории психологического развития

Обучение

Изменение отношения и социальное обучение

Биологические и когнитивные факторы

Классический кондиционер

Оперативное обусловливание

Мотивация, эмоции и личность

Мотивация и эмоции

Биологические мотивы

Другие концепции эмоций

Другие концепции мотивации

Социальные мотивы

Теории эмоций

Теории мотивации

Личность

Оценка и классификация личности

Изменения личности и рост

Теории личности

Психологические отклонения

Определение аномалий и расстройств

Теории аномальной психологии

Определение и диагностика расстройств

Теории психопатологии

Типы расстройств

Тревожные и связанные с травмой расстройства

Биполярное расстройство

Депрессивные расстройства

Обсессивно-компульсивные расстройства

Другие психологические расстройства

Расстройства личности

Шизофрения

Лечение

Лекарства

Другие принципы лечения

Теории и подходы

Терапия

Социальная психология

Атрибуция, стереотипы и дискриминация

Поведенческие явления в группе

Культура, нормы и соответствие

Межличностные восприятия и динамика

Другие концепции социальной психологии

Самоощущение

AP Психология может быть одним из самых полезных курсов AP, которые вы можете пройти. Класс дает вам ценную информацию о человеческом состоянии и может помочь вам лучше понять людей, поведение и отношения. Тем не менее, подготовка к экзамену AP в конце года может быть утомительным процессом. Один из лучших способов облегчить этот стресс — использовать исчерпывающие бесплатные учебные материалы. Если вы готовитесь к обзору AP Psychology, рассмотрите возможность использования одного из учебных инструментов Varsity Tutors, например, Learn by Concept. Отформатированный так, чтобы он напоминал стандартный учебный план, «Учитесь по концепции» содержит всю информацию, которую вам необходимо знать для сдачи экзамена. Тем не менее, функции Learn by Concept выходят за рамки преимуществ традиционной программы.

Класс дает вам ценную информацию о человеческом состоянии и может помочь вам лучше понять людей, поведение и отношения. Тем не менее, подготовка к экзамену AP в конце года может быть утомительным процессом. Один из лучших способов облегчить этот стресс — использовать исчерпывающие бесплатные учебные материалы. Если вы готовитесь к обзору AP Psychology, рассмотрите возможность использования одного из учебных инструментов Varsity Tutors, например, Learn by Concept. Отформатированный так, чтобы он напоминал стандартный учебный план, «Учитесь по концепции» содержит всю информацию, которую вам необходимо знать для сдачи экзамена. Тем не менее, функции Learn by Concept выходят за рамки преимуществ традиционной программы.

При использовании Learn by Concept вы найдете ссылки на примеры вопросов, ответов и пояснений для каждой категории и подкатегории. Вы можете отвечать на примеры вопросов Learn by Concept AP Psychology раздел за разделом или можете сосредоточиться только на темах, которые вам нужно просмотреть. Затем вы можете проверить свои ответы и прочитать прилагаемые пояснения, чтобы глубже понять, почему выбранные вами ответы были правильными или неправильными. Интерактивность Learn by Concept позволяет вам по-настоящему взаимодействовать с информацией, которую вам нужно просмотреть. Это дает вам возможность быть активным учеником, а также дает вам более глубокое понимание соответствующих концепций.

Затем вы можете проверить свои ответы и прочитать прилагаемые пояснения, чтобы глубже понять, почему выбранные вами ответы были правильными или неправильными. Интерактивность Learn by Concept позволяет вам по-настоящему взаимодействовать с информацией, которую вам нужно просмотреть. Это дает вам возможность быть активным учеником, а также дает вам более глубокое понимание соответствующих концепций.

Еще одним большим преимуществом использования Learn by Concept является простота доступа. Поскольку он полностью онлайн, вы сможете использовать обзор «Learn by Concept for AP Psychology» в любом месте, где есть подключение к Интернету. Таким образом, независимо от того, где вы находитесь, когда вы найдете время для учебы, у вас будет доступ к исчерпывающим бесплатным учебным материалам. Для еще более удобного доступа к материалам обзора теста AP Psychology вы можете загрузить мобильное приложение Varsity Tutors ‘Learning Tools на свой мобильный телефон или планшет. Когда вы продолжите просмотр теста, этот уровень доступности может быть очень полезен.

Ресурс Learn by Concept для обзора AP Psychology включает все концепции, которые вы можете найти на экзамене AP, в том числе:

— История и исследования

— Индивидуальная психология и поведение

— Психология развития

— Психологические нарушения

— Социальная психология

— И многие другие.

Помимо «Учись на основе концепции», существует множество доступных средств обучения, которые помогут вам в изучении. Вы найдете тысячи карточек, сотни практических тестов для отдельных понятий, вопрос дня и даже полноценные практические тесты, которые имитируют реальный опыт экзамена AP. Все инструменты обучения Varsity Tutors предназначены для совместного использования, поэтому вы можете выбирать ресурсы, которые соответствуют вашему индивидуальному стилю обучения. Какие бы средства обучения вы ни выбрали, вы будете использовать точные, содержательные учебные материалы, которые дадут вам возможность в любое время сделать небольшой обзор AP Psychology.

Ответ на второй вопрос был на одного человека меньше, чем на первый. Это было интерпретировано как–то, что ребёнок не считает себя «братом или сестрой», то есть не осознаёт, что может не быть центральным объектом.

Ответ на второй вопрос был на одного человека меньше, чем на первый. Это было интерпретировано как–то, что ребёнок не считает себя «братом или сестрой», то есть не осознаёт, что может не быть центральным объектом.