ЛЕКЦИЯ 2. Представления древних философов о душе.

ПСИХОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ. ВОПРОС О ПРИРОДЕ ДУШИ; ДУША КАК ОСОБАЯ СУЩНОСТЬ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДУШИ И ТЕЛА, ЭТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ. ФАКТЫ СОЗНАНИЯ. ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ СОЗНАНИЯ; СВОЙСТВА СОЗНАНИЯ; ЭЛЕМЕНТЫ СОЗНАНИЯС этой лекции мы начинаем более систематически рассматривать вопрос о том, как в различные эпохи и периоды развития психологии менялись взгляды на ее предмет.

Психология зародилась в недрах философии, и первые представления о ее предмете связывались с понятием «душа». Практически все древние философы пытались выразить с помощью этого понятия самое главное, сущностное, начало любого предмета живой (а иногда и неживой) природы, рассматривая ее как причину жизни, дыхания, познания и т. п.

Вопрос о природе души решался философами в зависимости от принадлежности их к материалистическому или идеалистическому лагерю.

Так, Демокрит (460-370 гг. до н. э.) считал, что душа — это материальное вещество, которое состоит из атомов огня, шарообразных, легких и очень подвижных.

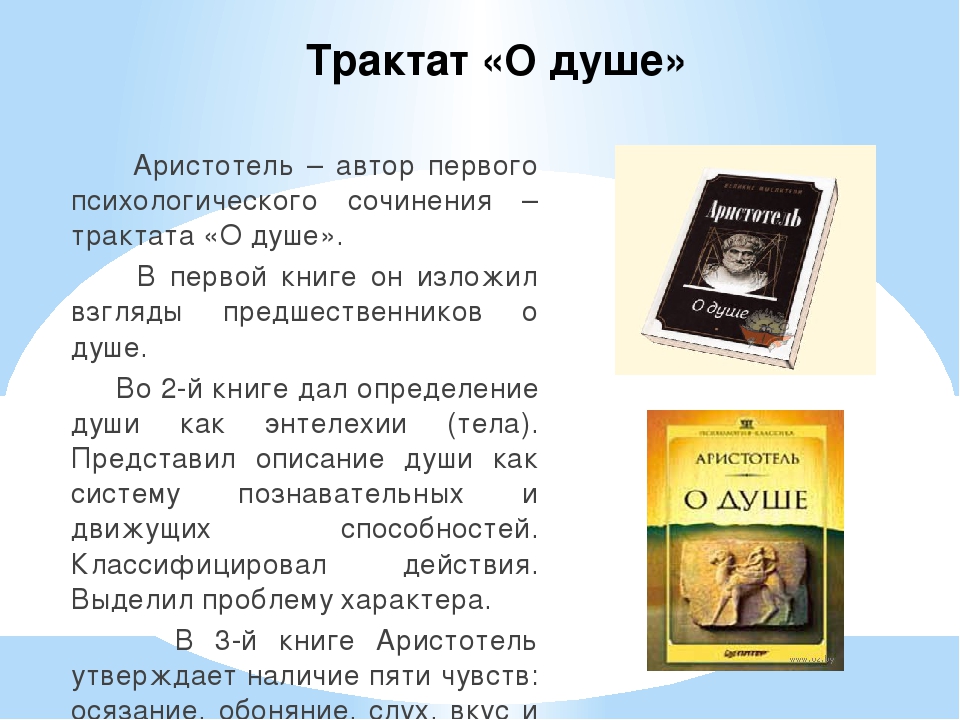

Гораздо более сложное представление о душе развил Аристотель (384-322 гг. до н. э.). Его трактат «О душе» — первое специально психологическое сочинение, которое в течение многих веков оставалось главным руководством по психологии. Сам Аристотель по праву считается основателем психологии, как, впрочем, и целого ряда других наук.

Аристотель отрицал взгляд на душу как на вещество. В то же время он не считал возможным рассматривать душу в отрыве от материи (живых тел), как это делали философы-идеалисты. Для определения природы души он использовал сложную философскую категорию «энтелехия», которая означает существование чего-то.

«…Душа,- писал он,- необходимо есть сущность в смысле формы естественного тела, обладающего в возможности жизнью. Сущность же (как форма) есть энтелехия; стало быть, душа есть энтелехия такого тела». Один привлекаемый Аристотелем образ хорошо помогает понять смысл этого определения. «Если бы глаз был живых существом,- пишет Аристотель,- то душой его было бы зрение». Итак, душа есть сущность живого тела, «осуществление» его бытия, так же как зрение — сущность и «осуществление» глаза как органа зрения.

Сущность же (как форма) есть энтелехия; стало быть, душа есть энтелехия такого тела». Один привлекаемый Аристотелем образ хорошо помогает понять смысл этого определения. «Если бы глаз был живых существом,- пишет Аристотель,- то душой его было бы зрение». Итак, душа есть сущность живого тела, «осуществление» его бытия, так же как зрение — сущность и «осуществление» глаза как органа зрения.

Аристотель заложил глубокие основы естественно-научного подхода к изучению психики. Советский философ В. Ф. Асмус характеризует его как «подлинного отца будущей материалистической психологии». Главная функция души, по Аристотелю, — реализация биологического существования организма. Нужно сказать, что такое представление закрепилось впоследствии за понятием «психика»: с точки зрения материалистического естествознания психика явилась одним из факторов эволюции животного мира (см. Лекцию II). Что же касается понятия «душа», то оно все более сужалось до отражения преимущественно идеальных, «метафизических» и этических проблем существования человека.

Когда говорят о Платоне, то сразу же появляется на сцене имя другого знаменитого античного философа — Сократа (470-399 гг. до н. э.). Почему эти два имени появляются вместе?

Дело в том, что Платон был учеником Сократа, а Сократ не написал ни одной строчки. Он был философом, который проповедовал собственные взгляды устно, в форме бесед. Свои дни он проводил в том, что ходил по улицам Афин, сидел на рыночной площади и беседовал с людьми, людьми очень разными. Это были и простые горожане, и приезжие философы, и его собственные ученики. В двадцатилетнем возрасте Платон встретил Сократа, и эта встреча перевернула его жизнь. Он оставался с Сократом до самой его смерти, т. е. примерно 7-8 лет. Впоследствии все произведения Платона были написаны в форме диалогов, где главное действующее лицо — Сократ. Так и осталось неизвестным, какая часть идей, которые мы находим у Платона, принадлежит ему, а какая — Сократу. Скорее всего, в текстах Платона органически соединились взгляды обоих этих великих философов.

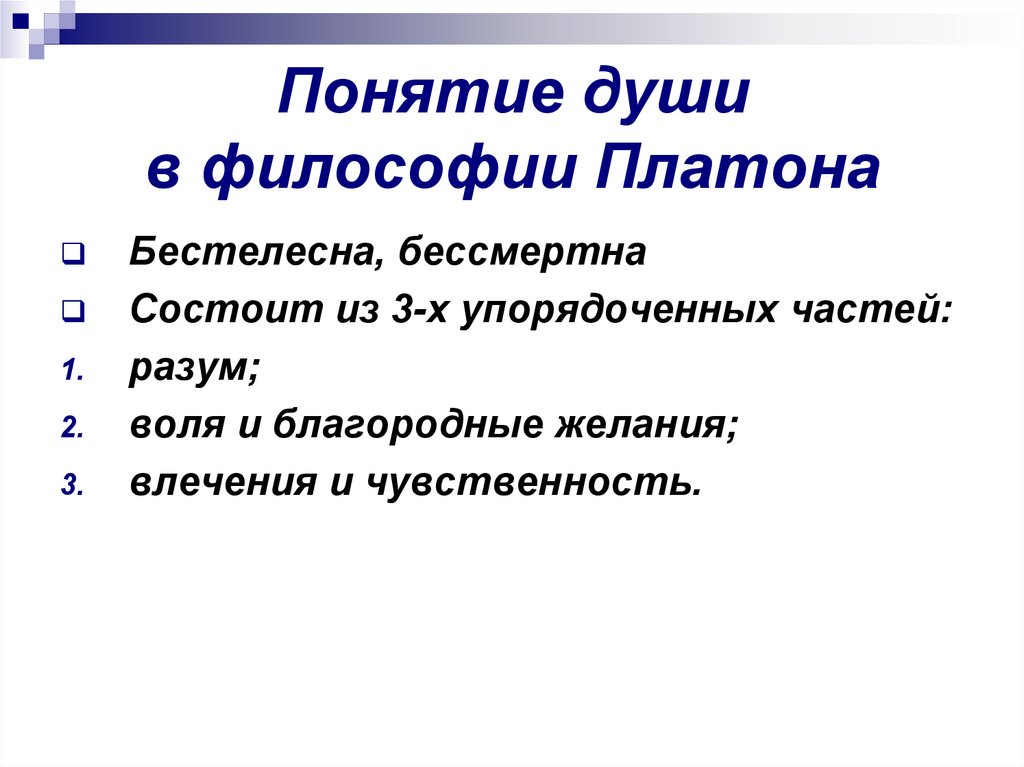

Скорее всего, в текстах Платона органически соединились взгляды обоих этих великих философов.В текстах Платона мы обнаруживаем взгляд на душу как на самостоятельную субстанцию; она существует наряду с телом и независимо от него. Душа — начало незримое, возвышенное, божественное, вечное. Тело — начало зримое, низменное, преходящее, тленное.

Душа и тело находятся в сложных взаимоотношениях друг с другом. По своему божественному происхождению душа призвана управлять телом, направлять жизнь человека. Однако иногда тело берет душу в свои оковы. Тело раздираемо различными желаниями и.страстями. Оно заботится о пропитании, подвержено недугам, страхам, соблазнам. Войны и ссоры происходят из-за потребностей тела. Оно мешает также чистому познанию.

Во взглядах на то, как душа и тело связаны с познанием, ярко проявляется идеализм Платона (он родоначальник объективного идеализма).

Платон постулирует изначальное существование мира идей. Этот мир идей существует вне материи и вне индивидуального сознания. Он представляет собой совокупность абстрактных идей — идей о сущностях предметов внешнего мира. Существуют идеи добродетели вообще, красоты вообще, справедливости вообще. То, что происходит на земле в повседневной жизни людей, есть лишь отражение, тень этих общих идей. Истинное познание есть постепенное проникновение в мир идей. Но для того чтобы приобщиться к нему, душа должна освободиться от влияния тела. Во всяком случае она не должна слепо доверять показаниям органов чувств. Истинное знание достигается только путем непосредственного проникновения души в мир идей.

Он представляет собой совокупность абстрактных идей — идей о сущностях предметов внешнего мира. Существуют идеи добродетели вообще, красоты вообще, справедливости вообще. То, что происходит на земле в повседневной жизни людей, есть лишь отражение, тень этих общих идей. Истинное познание есть постепенное проникновение в мир идей. Но для того чтобы приобщиться к нему, душа должна освободиться от влияния тела. Во всяком случае она не должна слепо доверять показаниям органов чувств. Истинное знание достигается только путем непосредственного проникновения души в мир идей.

Из своего представления о душе Платон и Сократ делают этические выводы. Поскольку душа — самое высокое, что есть в человеке, он должен заботиться о ее здоровье намного больше, чем о здоровье тела. При смерти душа расстается с телом, и в зависимости от того, какой образ жизни вел человек, его душу ждет различная судьба: она либо будет блуждать вблизи земли, отягощенная телесными элементами, либо отлетит от земли в идеальный мир.

Основные мысли о природе души и ее отношениях с телом мы находим в диалоге Платона «Федон», который в древности назывался «О душе». Несколько слов о событиях, которые в нем описываются.

Это последний день жизни Сократа. Он сидит в афинской тюрьме, и после заката солнца должен выпить яд. С Сократом произошла странная история: он был приговорен к смерти афинским судом за свою философскую деятельность, за те беседы, которые он целыми днями вел на улицах. За время этих бесед он нажил много врагов. Дело в том, что его интересовали не только абстрактные философские проблемы, но и истины, относящиеся к жизни. А собеседниками его были иногда и именитые граждане, и политические деятели. Сократ донимал их всех вопросами, показывал их недостатки, разоблачал образ их жизни.

К Сократу в тюрьму приходят ученики. Они в страшном горе и время от времени выдают свое состояние удрученным видом или каким-нибудь восклицанием. Сократ снова и снова убеждает их в том, что для него это день не несчастный, а, наоборот, самый счастливый..ppt_images/197-kurs_lekciy_po_discipline_psihologiya__(prezentaciya).ppt_44.jpg)

Из другого произведения Платона — «Апология Сократа» — мы узнаем о поведении Сократа в дни суда.

Сократ отказывается от защиты. Он рассматривает суд как еще одну прекрасную возможность побеседовать с афинянами. Вместо того чтобы защитить себя, он объясняет им снова и снова на примере их и своей жизни, как следует себя вести.

«Даже если бы вы сказали мне, — обращается он к афинянам, — на этот раз, Сократ, мы «…» отпустим тебя с тем, однако, чтобы ты больше уже не занимался этими исследованиями и оставил философию «…» то я бы вам сказал: «Я вам предан, афиняне, и люблю вас, но слушаться буду скорее бога, чем вас, и пока я дышу «…» не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу, говоря то самое, что обыкновенно говорю: «Ты лучший из людей, раз ты афинянин, гражданин величайшего города «.

После объявления смертного приговора Сократ обращается к афинянам с последней просьбой: когда подрастут его сыновья, последить за ними, и если они увидят, что сыновья ведут недостойный образ жизни, поступать с ними так, как поступал он с жителями Афин, — указывать им на их недостатки, стыдить за недостойный образ жизни и призывать к жизни добродетельной.

Вот так своим поведением, жизнью и даже смертью Сократ доказывает свои взгляды на природу души и на ее назначение. И может быть именно из-за этого они произвели огромное впечатление на мировую культуру. Они вошли в христианскую религию, долго питали мировую литературу, философию.

И может быть именно из-за этого они произвели огромное впечатление на мировую культуру. Они вошли в христианскую религию, долго питали мировую литературу, философию.

Кстати, плащи, которые вскоре стали носить философы, воспроизводили плащ Сократа, в котором он ходил, не снимая его зимой и летом, а впоследствии эта одежда повторилась в монашеских рясах.

Если посмотреть на учение Сократа и Платона в целом с наших позиций, то можно обнаружить ряд поднятых ими проблем, вполне актуальных и для современной психологии. Нужно только подойти к ним особым образом — отнесись как к ярким и точным художественным метафорам.Давайте спросим себя: «А не существует ли, действительно, в каком-то смысле тот мир идей, о котором говорил Платон? Не существует ли такой «мир идей», который противостоит индивидуальному сознанию каждого конкретного человека, существует до него и независимо от него и к которому каждый появляющийся на свет человек приобщается, приобретая знания и постигая истины?» И мы можем ответить: да, в каком-то смысле существует. Что же это за мир? Это мир духовной человеческой культуры, зафиксированный в ее материальных носителях, прежде всего в языке, в научных и литературных текстах. Это мир абстрактных понятий, в которых отражены общие свойства и сущности вещей. Это мир человеческих ценностей и человеческих идеалов.

Что же это за мир? Это мир духовной человеческой культуры, зафиксированный в ее материальных носителях, прежде всего в языке, в научных и литературных текстах. Это мир абстрактных понятий, в которых отражены общие свойства и сущности вещей. Это мир человеческих ценностей и человеческих идеалов.

Развивающийся вне этого мира ребенок (а такие истории известны — это дети, выкормленные животными), какими бы природными задатками он не обладал, не становится человеком, его психика не становится человеческой. И вот, когда читаешь Платона и воспринимаешь его учение как художественную метафору, удивляешься, насколько проникновенно и ярко он показал процесс приобщения индивидуального сознания к общечеловеческому сознанию, процесс врастания каждого индивида в мир духовной человеческой культуры.

Возьмем другую проблему: представление о душе как о начале, которое призвано направлять жизнь человека, но которое само нуждается в заботе с целью сохранения ее чистоты, «освобождения от оков тела». Долгое время эти идеи оставались, пожалуй, самой большой проблемой для психологии и долгое время психологией не принимались. Та «новая экспериментальная психология», с которой мы сегодня начнем знакомиться, объявила понятие души метафизическим и отказалась от рассмотрения как самого этого понятия, так и связанных с ним нравственно-этических выводов. И только в последние десятилетия духовные аспекты жизни человека стали интенсивно обсуждаться в психологии в связи с такими понятиями, как зрелость личности, рост личности, здоровье личности и т.п. И многое из того, что сейчас обнаруживается, вполне перекликается с этическими следствиями учения о душе выдающихся античных философов.

Долгое время эти идеи оставались, пожалуй, самой большой проблемой для психологии и долгое время психологией не принимались. Та «новая экспериментальная психология», с которой мы сегодня начнем знакомиться, объявила понятие души метафизическим и отказалась от рассмотрения как самого этого понятия, так и связанных с ним нравственно-этических выводов. И только в последние десятилетия духовные аспекты жизни человека стали интенсивно обсуждаться в психологии в связи с такими понятиями, как зрелость личности, рост личности, здоровье личности и т.п. И многое из того, что сейчас обнаруживается, вполне перекликается с этическими следствиями учения о душе выдающихся античных философов.

Мы переходим к новому крупному этапу развития психологии. Начало его относится к последней четверти XIX в., когда оформилась научная психология. У истоков этой новой психологии стоит французский философ Рене Декарт (1596-1650). Латинский вариант его имени — Ренатус Картезиус, отсюда — термины: «картезианская философия», «картезианская интуиция» и т. п.

п.

Декарт окончил иезуитскую школу, где проявил блестящие способности. Особенно он увлекался математикой. Она привлекала его тем, что покоится на ясных основаниях и строга в своих выводах. Он решил, что математический способ мышления должен быть положен в основу любой науки. Кстати, Декарт сделал выдающийся вклад в математику. Он ввел алгебраические обозначения, отрицательные числа, изобрел аналитическую геометрию.

Декарт считается родоначальником рационалистической философии. Согласно его мнению, знание должно строиться на непосредственно очевидных данных, на непосредственной интуиции. Из нее оно должно выводиться методом логического рассуждения.

В одном из своих произведений Р. Декарт рассуждает о том, как лучше всего добраться до истины. Он считает, что человек с детства впитывает в себя очень многие заблуждения, принимая на веру различные утверждения и идеи. Так что если хотеть найти истину, то для начала надо все подвергнуть сомнению. Тогда человек легко может усомниться в показаниях своих органов чувств, в правильности логических рассуждений и даже математических доказательств, потому что если бог сделал человека несовершенным, то и его рассуждения могут содержать ошибки.

Так, подвергнув все сомнению, мы можем прийти к выводу, что нет ни земли, ни неба, ни бога, ни нашего собственного тела. Но при этом обязательно что-то останется. Что же останется? Останется наше сомнение — верный признак того, что мы мыслим. И вот тогда мы можем утверждать, что существуем, ибо «…мысля, нелепо предполагать несуществующим то, что мыслит». И дальше следует знаменитая декартовская фраза: «Мыслю, следовательно, существую» («cogito ergo sum»).

«Что же такое мысль?» — задает себе дальше вопрос Декарт. И отвечает, что под мышлением он подразумевает «все то, что происходит в нас», все, что мы «воспринимаем непосредственно само собою». И поэтому мыслить — значит не только понимать, но и «желать», «воображать»-, «чувствовать».

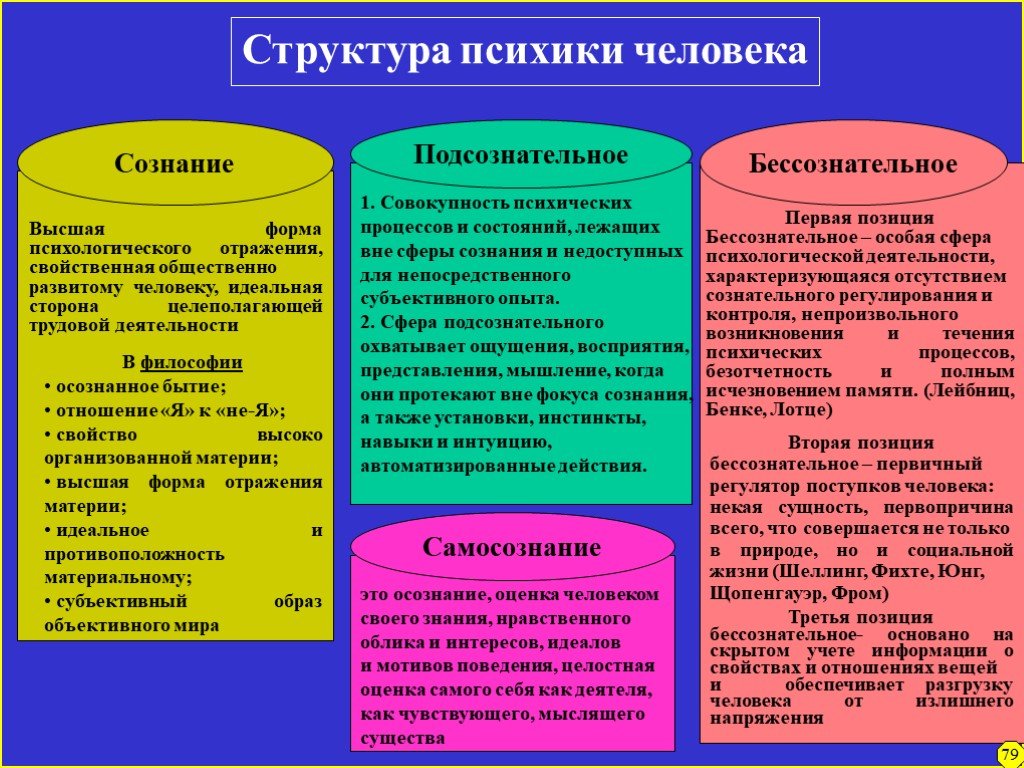

В этих утверждениях Декарта и содержится тот основной постулат, из которого стала исходить психология конца XIX в.,- постулат, утверждающий, что первое, что человек обнаруживает в себе, — это его собственное сознание. Существование сознания — главный и безусловный факт, и основная задача психологии состоит в том, чтобы подвергнуть анализу состояния и содержания сознания. Так, «новая психология», восприняв дух идей Декарта, сделала своим предметом сознание.

Так, «новая психология», восприняв дух идей Декарта, сделала своим предметом сознание.

Что же имеют в виду, когда говорят о состояниях и содержаниях сознания? Хотя предполагается, что они непосредственно известны каждому из нас, возьмем для примера несколько конкретных описаний, взятых из психологических и художественных текстов.

Вот один отрывок из книги известного немецкого психолога В. Кёлера «Гештальтпсихология», в котором он пытается проиллюстрировать те содержания сознания, которыми, по его мнению, должна заниматься психология. В целом они составляют некоторую «картину мира».

«В моем случае «…» эта картина — голубое озеро, окруженное темным лесом, серая холодная скала, к которой я прислонился, бумага, на которой я пишу, приглушенный шум листвы, едва колышимой ветром, и этот сильный запах, идущий от лодок и улова. Но мир содержит значительно больше, чем эта картина.

Не знаю почему, но передо мной вдруг мелькнуло совсем другое голубое озеро, которым я любовался несколько лет тому назад в Иллинойсе. С давних пор для меня стало привычным появление подобных воспоминаний, когда я нахожусь в одиночестве.

С давних пор для меня стало привычным появление подобных воспоминаний, когда я нахожусь в одиночестве.

И этот мир содержит еще множество других вещей, например, мою руку и мои пальцы, которые помещаются на бумаге.

Сейчас, когда я перестал писать и вновь оглядываюсь вокруг себя, я испытываю чувство силы и благополучия. Но мгновением позже я ощущаю в себе странное напряжение, переходящее почти в чувство загнанности: я обещал сдать эту рукопись законченной через несколько месяцев».

В этом отрывке мы знакомимся с содержанием сознания, которое однажды нашел в себе и описал В. Кёлер. Мы видим, что в это описание входят и образы непосредственного окружающего мира, и образы-воспоминания, и мимолетные ощущения себе, своей силы и благополучия, и острое отрицательное эмоциональное переживание.

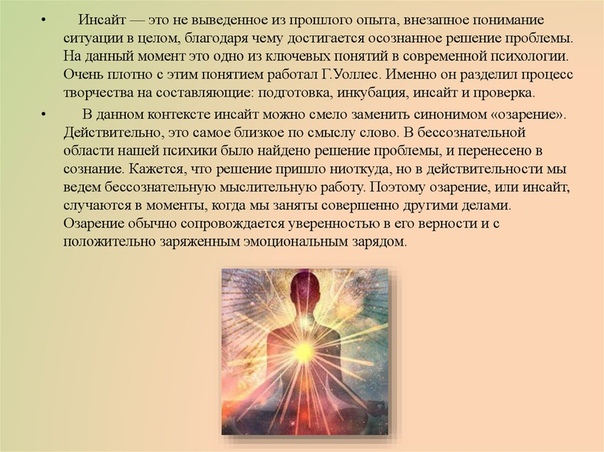

Приведу еще один отрывок, на этот раз взятый из текста известного естествоиспытателя Г. Гельмгольца, в котором он описывает процесс мышления.

«…Мысль осеняет нас внезапно, без усилия, как вдохновение «. ..» Каждый раз мне приходилось сперва всячески переворачивать мою задачу на все лады, так что все ее изгибы и сплетения залегли прочно в голове и могли быть снова пройдены наизусть, без помощи письма.

..» Каждый раз мне приходилось сперва всячески переворачивать мою задачу на все лады, так что все ее изгибы и сплетения залегли прочно в голове и могли быть снова пройдены наизусть, без помощи письма.

Конечно, нет недостатка в описаниях «состояний сознания», особенно эмоциональных состояний, в художественной литературе. Вот отрывок из романа «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, в котором описываются переживания сына Анны, Сережи:

«Он не верил в смерть вообще, и в особенности в ее смерть… и потому и после того, как ему сказали, что она умерла, он во время гулянья отыскивал ее. Всякая женщина, полная, грациозная, с темными волосами, была -его мать. При виде такой женщины, в душе его поднималось чувство нежности, такое, что он задыхался и слезы выступали на глаза. И он вот-вот ждал, что она подойдет к нему, поднимет вуаль. Все лицо ее будет видно, она улыбнется, обнимет его, он услышит ее запах, почувствует нежность ее руки и заплачет счастливо… Нынче сильнее, чем когда-нибудь, Сережа чувствовал прилив любви к ней и теперь, забывшись «…» изрезал весь край стола ножичком, блестящими глазами глядя перед собой и думая о ней».

И он вот-вот ждал, что она подойдет к нему, поднимет вуаль. Все лицо ее будет видно, она улыбнется, обнимет его, он услышит ее запах, почувствует нежность ее руки и заплачет счастливо… Нынче сильнее, чем когда-нибудь, Сережа чувствовал прилив любви к ней и теперь, забывшись «…» изрезал весь край стола ножичком, блестящими глазами глядя перед собой и думая о ней».

Излишне напоминать, что вся мировая лирика наполнена описаниями эмоциональных состояний, тончайших «движений души». Вот хотя бы этот отрывок из известного стихотворения А. С. Пушкина: И сердце бьется в упоенье, И для него воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слезы, и любовь.

Или из стихотворения М. К. Лермонтова: С души как бремя скатится, Сомненье далеко — И верится, и плачется, И так легко, легко…

Итак, на исследование вот какой сложной реальности отважились психологи в конце прошлого века.

Как же такое исследование проводить? Прежде всего. считали они, нужно описать свойства сознания.

Первое, что мы обнаруживаем при взгляде на «поле сознания»,- это необыкновенное разнообразие его содержаний, которое мы уже отмечали. Один психолог сравнивал картину сознания с цветущим лугом: зрительные образы, слуховые впечатления, эмоциональные со стояния и мысли, воспоминания, желания — все это может находится там одновременно.

Однако это далеко не все, что можно сказать про сознание. Его поле неоднородно еще и в другом смысле: в нем отчетливо выделяется центральная область, особенно ясная и отчетливая; это -«поле внимания», или «фокус сознания»; за пределами ее находится область, содержания которой неотчетливы, смутны, нерасчленены; это — «периферия сознания».

Далее, содержания сознания, заполняющие обе описанные области, находятся в непрерывном движении. В. Джеймс, которому принадлежит яркое описание различных феноменов сознания, выделяет два вида его состояния: устойчивые и изменчивые, быстро преходящие Когда мы, например, размышляем, мысль останавливается на тех образах, в которые облекается предмет нашего размышления. Наряду с этим бывают неуловимые переходы от одной мысли к другой. Весь процесс в целом похож на полет птицы: периоды спокойного парения (устойчивые состояния) перемежаются со взмахами крыльев (изменчивые состояния). Переходные моменты от одного состояния к другому очень трудно уловить самонаблюдением, ибо, если мы пытаемся их остановить, то исчезает само движение, а если мы пытаемся о них вспомнить по их окончании, то яркий чувственный образ, сопровождающий устойчивые состояния, затмевает моменты движения.

Наряду с этим бывают неуловимые переходы от одной мысли к другой. Весь процесс в целом похож на полет птицы: периоды спокойного парения (устойчивые состояния) перемежаются со взмахами крыльев (изменчивые состояния). Переходные моменты от одного состояния к другому очень трудно уловить самонаблюдением, ибо, если мы пытаемся их остановить, то исчезает само движение, а если мы пытаемся о них вспомнить по их окончании, то яркий чувственный образ, сопровождающий устойчивые состояния, затмевает моменты движения.

Движение сознания, непрерывное изменение его содержаний и состояний В. Джеймс отразил в понятии «поток сознания». Поток сознания невозможно остановить, ни одно минувшее состояние сознание не повторяется. Тождественным может быть только объект внимания, а не впечатление о нем. Кстати, удерживается внимание на объекте только в том случае, если в нем открываются все новые и новые стороны.

Далее, можно обнаружить, что процессы сознания делятся на два больших класса. Одни из них происходят как бы сами собой, другие организуются и направляются субъектом. Первые процессы называются непроизвольными, вторые — произвольными.

Первые процессы называются непроизвольными, вторые — произвольными.

Оба типа процессов, а также ряд других замечательных свойств сознания хорошо демонстрируются с помощью прибора, которым пользовался в своих экспериментах В. Вундт. Это — метроном; его прямое назначение — задавать ритм при игре на музыкальных инструментах. В лаборатории же В. Вундта он стал практически первым психологическим прибором.

В. Вундт предлагает вслушаться в серию монотонных щелчком метронома. Можно заметить, что звуковой ряд в нашем восприятии непроизвольно ритмизируется. Например, мы можем услышать его как серию парных щелчков с ударением на каждом втором звуке («тик-так», «тик-так»…). Второй щелчок звучит настолько громче и яснее, что мы можем приписать это объективному свойству метронома. Однако такое предположение легко опровергается тем, что, как оказывается, можно произвольно изменить ритмическую организацию звуков. Например, начать слышать акцент на первом звуке каждой пары («так-тик», «так-тик». ..) или вообще организовать звуки в более сложный такт из четырех щелчков.

..) или вообще организовать звуки в более сложный такт из четырех щелчков.

Итак, сознание по своей природе ритмично, заключает В. Вундт, причем организация ритма может быть как произвольной, так и непроизвольной.

С помощью метронома В. Вундт изучал еще одну очень важную характеристику сознания — его «объем». Он задал себе вопрос: какое количество отдельных впечатлений может вместить сознание одновременно?

Опыт Вундта состоял в том, что он предъявлял испытуемому ряд звуков, затем прерывал его и давал второй ряд таких же звуков. Испытуемому задавался вопрос: одинаковой длины были ряды или разной? При этом запрещалось считать звуки; следовало просто их слушать и составить о каждом ряде целостное впечатление. Оказалось, что если звуки организовывались в простые такты по два (с ударением на первом или втором звуке пары), то испытуемому удавалось сравнить ряды, состоящие из 8 пар. Если же количество пар превосходило эту цифру, то ряды распадались, т. е. уже не могли восприниматься как целое. Вундт делает вывод, что ряд из восьми двойных ударов (или из 16 отдельных звуков) является мерой объема сознания.

Вундт делает вывод, что ряд из восьми двойных ударов (или из 16 отдельных звуков) является мерой объема сознания.

Далее он ставит следующий интересный и важный опыт. Он снова предлагает испытуемому слушать звуки, однако произвольно организуя их в сложные такты по восемь звуков каждый. И затем повторяет процедуру измерения объема сознания. Оказывается, что испытуемый на этот раз может услышать как целостный ряд пять таких тактов по 8 звуков, т. е. всего 40 звуков!

Этими опытами В. Вундт обнаружил очень важный факт, а именно, что человеческое сознание способно почти беспредельно насыщаться некоторым содержанием, если оно активно объединяется во все более и более крупные единицы. При этом он подчеркивал, что способность к укрупнению единиц обнаруживается не только в простейших перцептивных процессах, но и в мышлении. Понимание фразы, состоящей из многих слов и из еще большего количества отдельных звуков, есть не что иное, как организация единицы более высокого порядка. Процессы такой организации Вундт называл «актами апперцепции».

Итак, в психологии была проделана большая и кропотливая работа по описанию общей картины и свойств сознания: многообразия его содержаний, динамики, ритмичности, неоднородности его поля, измерению объема и т. д. Возникли вопросы: каким образом его исследовать дальше? Каковы следующие задачи психологии?

И здесь был сделан тот поворот, который со временем завел психологию сознания в тупик. Психологи решили, что они должны последовать примеру естественных наук, например физики или химии. Первая задача науки, считали ученые того времени, найти простейшие элементы. Значит, и психология должна найти элементы сознания, разложить сложную динамичную картину сознания на простые, далее неделимые, части. Это во-первых. Вторая задача состоит в том, чтобы найти законы соединения простейших элементов. Итак, сначала разложить сознание на составные части, а потом снова его собрать из этих частей.

Так и начали действовать психологи. Простейшими элементами сознания В. Вундт объявил отдельные впечатления, или ощущения.

Например, в опытах с метрономом это были отдельные звуки. А вот пары звуков, т. е. те самые единицы, которые образовывались за счет субъективной организации ряда, он называл сложными элементами, или восприятиями.

Каждое ощущение, по Вундту, обладает рядом свойств, или атрибутов. Оно характеризуется прежде всего качеством (ощущения могут быть зрительными, слуховыми, обонятельными и т.п.), интенсивностью, протяженностью (т. е. длительностью) и, наконец, пространственной протяженностью (последнее свойство присуще не всем ощущениям, например, оно есть у зрительных ощущений и отсутствует у слуховых).

Ощущения с описанными их свойствами являются объективными элементами сознания. Но ими и их комбинациями не исчерпываются содержания сознания. Есть еще субъективные элементы, или чувства. В. Вундт предложил три пары субъективных элементов — элементарных чувств: удовольствие-неудовольствие, возбуждение-успокоение, напряжение-разрядка. Эти пары — независимые оси трехмерного Пространства всей эмоциональной сферы.

Он опять демонстрирует выделенные им субъективные элементы на своем излюбленном метрономе. Предположим, испытуемый организовал звуки в определенные такты. По мере повторения звукового ряда он все время находит подтверждение этой организации и каждый раз испытывает чувство удовольствия. А теперь, предположим, экспериментатор сильно замедлил ритм метронома. Испытуемый слышит звук — и ждет следующего; у него растет чувство напряжения. Наконец, щелчок метронома наступает — и возникает чувство разрядки. Экспериментатор учащает щелчки метронома — и у испытуемого появляется какое-то дополнительное внутреннее ощущение: это возбуждение, которое связано с ускоренным темпом щелчков. Если же темп замедляется, то возникает успокоение.

Подобно тому как воспринимаемые нами картины внешнего мира состоят из сложных комбинаций объективных элементов, т. е. ощущений, наши внутренние переживания состоят из сложных комбинаций перечисленных субъективных элементов, т. е. элементарных чувств. Например, радость — это удовольствие и возбуждение; надежда — удовольствие и напряжение; страх — неудовольствие и напряжение. Итак, любое эмоциональное состояние можно «разложить» по описанным осям или собрать из трех простейших элементов.

Итак, любое эмоциональное состояние можно «разложить» по описанным осям или собрать из трех простейших элементов.

Не буду продолжать построения, которыми занималась психология сознания. Можно сказать, что она не достигла успехов на этом пути: ей не удалось собрать из простых элементов живые полнокровные состояния сознания. К концу первой четверти нашего столетия эта психология, практически, перестала существовать.

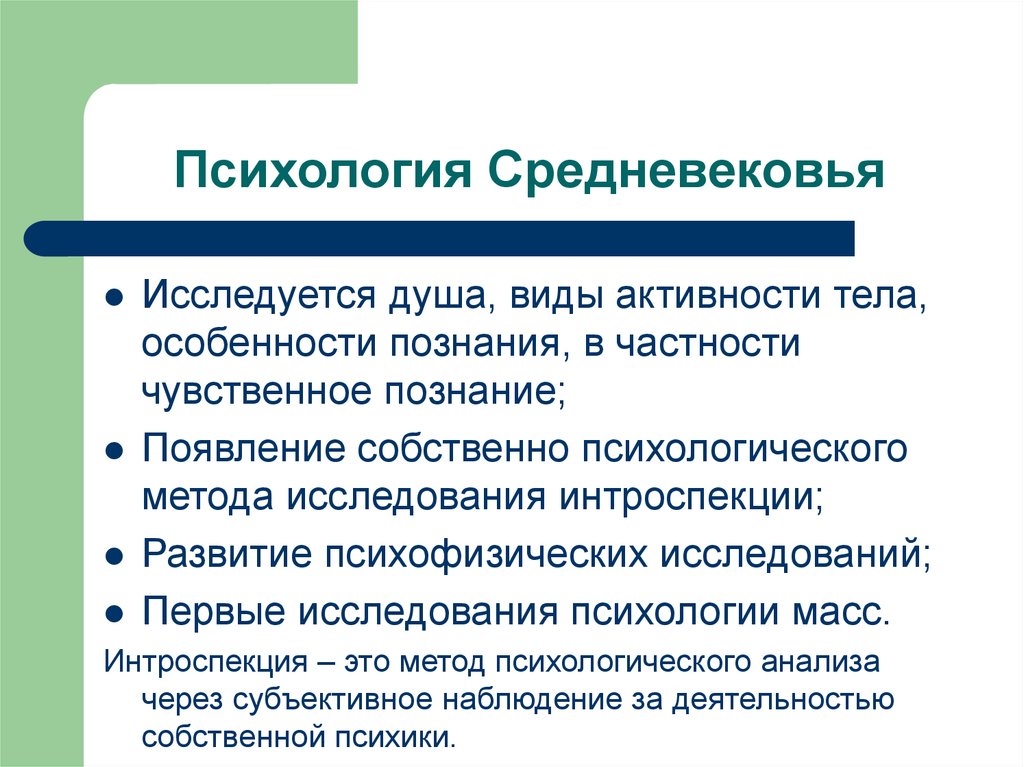

Для этого было по крайней мере три причины: 1) было ограничиваться таким узким кругом явлений, как содержание и состояние сознания; 2) идея разложения психики на простейшие элементы была ложной; 3) очень ограниченным по своим возможностям был метод, который психология сознания считала единственно возможным, — метод интроспекции.

Однако нужно отметить и следующее: психология того периода описала многие важные свойства и феномены сознания и тем самым поставила многие до сего времени обсуждаемые проблемы. Одну из таких проблем, поднятых психологией сознания в связи с вопросом о ее методе, мы подробно рассмотрим на следующей лекции.

О душе… сентябрь 2012: nachiketassa — LiveJournal

Психология души

Тырсиков Д.В.(

(рекомендовано к прочтению авторитетными источниками 🙂

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ

Психология — наука о душе.

Современная психология, впрочем, не слишком озабочена исследованиями души. Имеется множество других тем, представляющихся более актуальными.

С другой стороны, психология не собирается, да и не может отказаться от использования слова «душа». Оно используется в разговорном языке и указывает на некоторые явления, очевидно относящиеся к сфере интересов психологии. Нет однозначного соответствия между словом «душа» и строго определенными научными понятиями, но все же оно довольно успешно используется в качестве своеобразного мостика между бытовыми и научными представлениями.

Слово «душа» используется и как достаточно широкая метафора, или нестрогий синоним понятий «психика», «внутренний мир человека». Слово это, с ароматом и привкусом древности, чуть запыленное и несколько потемневшее от долгого употребления, прекрасно оживляет сухой научный текст.

Кроме того, душа — это понятие, необходимое для работы в области истории психологии. В данном случае речь идет именно о понятии, но понятии, принадлежащем предшествующим этапам развития психологии. Чтобы разобраться (да даже просто поверхностно познакомиться) с представлениями, теориями, концепциями и подходами, составляющими в совокупности историю психологии нужно, конечно, знать содержание понятия души.

Содержание это на протяжении истории значительно менялось, но практически всегда в его центре сохранялось понимание души как некоторой особой сущности, божественной по происхождению, бессмертной, являющейся источником свободной воли. Появилось понятие души в религии, широко использовалось в философии и на начальном этапе становления психологии как самостоятельной науки. Разумеется, научным канонам такое понятие не соответствует. Поэтому в конце XIX — начале XX века понятие души постепенно вытесняется из психологии, заменяется более современными понятиями психики, сознания, личности. И вытеснялось оно вполне осознанно и целенаправленно: отказ от понятия души представлялся необходимым для развития строгих научных представлений о психике.

Разумеется, научным канонам такое понятие не соответствует. Поэтому в конце XIX — начале XX века понятие души постепенно вытесняется из психологии, заменяется более современными понятиями психики, сознания, личности. И вытеснялось оно вполне осознанно и целенаправленно: отказ от понятия души представлялся необходимым для развития строгих научных представлений о психике.

Таким образом, душа как традиционное, историческое понятие значимо и содержательно. В то же время душа как актуальное, современное научное понятие пока еще является пустым. И поскольку оно пустое, свободно от жестко закрепленного содержания, это создает благоприятные возможности для возвращения понятия души в психологию и использования его в новом научном контексте.

Ни одна современная психологическая теория не связывает с ним какого-либо своего, специфического содержания. А значит — предлагая новое содержание для этого понятия, можно избежать споров на уровне терминов (чье понимание термина правильное, а чье — ошибочное), повышаются шансы, что обсуждение, критика будут направлены на само содержание, на существо тех проблем, которые можно анализировать, оперируя понятием «душа».

Заметим, кстати, что даже всяческие парапсихологические и оккультные учения в последнее время все реже упоминают душу и предпочитают использовать более эффектные понятия, такие, как «тонкая материя», «пси-поле», «торсионное поле» и т. д.. И это позволяет вернуть понятие души в сферу науки, игнорируя все более слабеющие ассоциации его с мистическими, ненаучными учениями.

Можно ожидать, что понятие души, будучи для психологии традиционным, не вызовет реакции отторжения, которая весьма осложняет работу с новыми терминами.

Итак, возможности для использования в психологии понятия души имеются. Теперь следует ответить на резонный вопрос: а есть ли в этом необходимость?

Да, есть. Психологии уже давно пора приступить к решению своих застарелых проблем, тех проблем, которые проявляются в форме кризиса психологической науки. Почти сто лет психология существует не как единое научное поле деятельности, а как слабо связанный конгломерат психологических теорий, противоречащих и активно противостоящих друг другу. Проблема, конечно, не в том, что каждая из теорий имеет свою точку зрения на те или иные конкретные факты и явления: это положение как раз является нормальным для науки. Перманентный кризис в психологии порождается и воспроизводится тем, что отсутствует единое понимание предмета и объекта науки психологии. Нет единого мнения по центральным вопросам: «Что такое психика?», «Как ее следует изучать?».

Проблема, конечно, не в том, что каждая из теорий имеет свою точку зрения на те или иные конкретные факты и явления: это положение как раз является нормальным для науки. Перманентный кризис в психологии порождается и воспроизводится тем, что отсутствует единое понимание предмета и объекта науки психологии. Нет единого мнения по центральным вопросам: «Что такое психика?», «Как ее следует изучать?».

Психологи почти свыклись с таким положением, и даже находят в нем определенные преимущества. Но задача преодоления кризиса вовсе не забыта, она постоянно присутствует в размышлениях психологов о состоянии и перспективах психологии. Другое дело, что многочисленные попытки достижения целостности психологической науки не дали заметных результатов. Проблема единства психологии грозит перейти в разряд вечных проблем.

Мне представляется, что возвращение понятия души в психологию может способствовать в какой-то мере преодолению кризисных явлений, сближению различных психологических теорий. В качестве основания для таких предположений можно указать на следующие обстоятельства.

В качестве основания для таких предположений можно указать на следующие обстоятельства.

Теории, концепции, направления не возникают на пустом месте. Каждая из них имеет своих предшественников, свою историю становления и развития. Если мы проследим исторические линии развития современных психологических теорий, то легко обнаружим, что они исходят из некоторой общей точки. И этой общей отправной точкой является понятие души. Факт тривиальный. Но давайте сделаем выводом из него руководство к действию. Если отказ от понятия души привел к потере точки соприкосновения различных психологических теорий, значит, нужно вернуть это понятие в психологию. Вернуть как необходимое условие взаимопонимания. Как общую точку пересечения несовпадающих содержаний.

Представляется так же, что обращение к понятию души позволит более полно и точно описывать и понимать некоторые аспекты психологических явлений. Выше уже упоминалось, что понятие «душа» было заменено понятиями «психика», «сознание», «личность», «внутренний мир человека». Но эта замена не была точной, однозначной; какая-то часть содержания потерялась. Какое-то содержание, которое до сих пор подразумевается в разговорной речи при использовании слова «душа».

Но эта замена не была точной, однозначной; какая-то часть содержания потерялась. Какое-то содержание, которое до сих пор подразумевается в разговорной речи при использовании слова «душа».

Конечно, речь не идет о том, чтобы перевести словосочетания, формулировки, используемые в обыденной речи, в точные научные понятия пытаясь восстановить это утраченное содержание. Поскольку в слове «душа» имеется и некоторое метафорическое содержание, то выражения типа «душа болит» никогда не удастся однозначно и строго перевести в научные понятия.

Понятие души — это не только геометрическая (т. е. не имеющая объема и наполнения) точка соприкосновения различных содержаний, оно имеет свое собственное специфическое содержание. Выскажу предположение: потеря именно этого содержания явилась глубинной причиной кризиса в психологии.

Итак, понятие души возможно и необходимо вернуть в психологию. Для выполнения этой задачи необходимо принять некоторое предварительное определение понятия. Наиболее удачным представляется определение, близкое к традиционному : душа — это особая сущность, являющаяся источником свободной воли. (Добавление про бессмертие и божественное происхождение по необходимости опустим, поскольку эти вопросы находятся вне сферы науки).

Наиболее удачным представляется определение, близкое к традиционному : душа — это особая сущность, являющаяся источником свободной воли. (Добавление про бессмертие и божественное происхождение по необходимости опустим, поскольку эти вопросы находятся вне сферы науки).

Раньше, скажем — сто лет назад, психология не могла или точнее — не считала нужным работать с таким определением. Теперь же, накопив значительный опыт и опробовав самые разнообразные способы постижения психики, сознания человека, она стоит перед фактом: психология без души по крайней мере неполна и не способна стать цельной наукой.

ПСИХОЛОГИЯ В НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Предполагая рассмотреть понятие души в современном научном контексте, мы прежде должны определить место, которое оно занимало в психологическом знании в предшествующие исторические периоды и охарактеризовать существующие тенденции развития психологии.

В настоящее время более активно разрабатываются теории, ориентирующиеся на понимание психологии как гуманитарной науки. Оживились дискуссии по вопросу: «К какому типу наук следует отнести психологию — к гуманитарным или естественным наукам?». Вопрос этот вовсе не формальный, поскольку отвечая на него так или иначе, мы тем самым выбираем норматив, идеал, на который следует ориентироваться в научной работе и оцениваем одно из направлений психологических исследований как более перспективное.

Оживились дискуссии по вопросу: «К какому типу наук следует отнести психологию — к гуманитарным или естественным наукам?». Вопрос этот вовсе не формальный, поскольку отвечая на него так или иначе, мы тем самым выбираем норматив, идеал, на который следует ориентироваться в научной работе и оцениваем одно из направлений психологических исследований как более перспективное.

Вопрос о статусе психологии, впрочем, далеко не новый. Достаточно вспомнить В. Дильтея, отстаивавшего точку зрения, согласно которой психология должна развиваться как понимающая «наука о духе», т. е. гуманитарная наука. Или попытки В. Вундта разделить психологию на две самостоятельные части — «физиологическую психологию» и «психологию народов». Чуть позже (в начале XX века) бихевиористы и гештальтпсихологи формулируя принципиальные положения своих теорий настаивали на том, что психология должна строиться как естественная наука [10,11].

Ни один из предложенных тогда вариантов ответов на вопрос о статусе психологии не был принят психологическим сообществом как абсолютно убедительный. Психология не отказалась ни от гуманитарного способа понимания человеческого бытия, ни от естественнонаучных экспериментальных методов исследования психики.

Психология не отказалась ни от гуманитарного способа понимания человеческого бытия, ни от естественнонаучных экспериментальных методов исследования психики.

Вопрос о статусе психологии, конечно, не является сугубо внутринаучным. Решать его следует из внешней по отношению к психологии позиции. А значит — с позиции философского осмысления общей системы научного знания и места в ней психологического знания.

Выходя из психологии во внешнюю (философскую) позицию, мы должны отложить в сторону наши внутринаучные представления о том, какой должна быть психология. Из внешней позиции существенным является совершенно другой аспект данного вопроса: в какой психологии нуждается система научного знания для всестороннего и целостного описания картины мира?

Можно ли составить полноценную картину мира без учета человека, его сознания, мышления, способностей познавать и преобразовывать мир? Если психология откажется от статуса естественной науки, то в общей картине мира окажется зияющая брешь. Размером, надо полагать, в половину картины.

Размером, надо полагать, в половину картины.

Так что психология — заведомо естественная наука.

Но далее: можно ли составить полноценную картину общества, общественной жизни без учета человека, его сознания, мышления, способностей общаться и участвовать в совместной (социальной) деятельности? Если психология откажется от статуса гуманитарной науки, то …, нет, гуманитарные науки не оставят пробелов в картине социума, но будут заполнять их собственными одномерными концепциями человека («человек экономический», «человек политический», «человек как рабочая сила» и т. д.).

Значит, если мы хотим иметь целостное и осмысленное представление об общественной жизни, о культуре, то психология обязана быть гуманитарной, социальной наукой.

Так какой-же наукой должна быть психология: естественной или гуманитарной?

Пытаясь найти ответ на этот вопрос, нужно вспомнить, что есть еще один тип наук — точные науки. Почему-то никто не говорит, что психология должна быть точной наукой. А между тем точные науки давно претендуют на доминирующее положение при изучении различных сфер психологических явлений. Скажем, логика считает мышление предметом своих исследований. И, кстати, мало считается с точкой зрения психологии на природу и сущность мышления.

Почему-то никто не говорит, что психология должна быть точной наукой. А между тем точные науки давно претендуют на доминирующее положение при изучении различных сфер психологических явлений. Скажем, логика считает мышление предметом своих исследований. И, кстати, мало считается с точкой зрения психологии на природу и сущность мышления.

Нужно прямо и четко заявить: психология является также и точной наукой. Именно — является, а не только «должна быть».

Сознание — знаково-символическая реальность, для исследования которой наиболее адекватны методы точных наук. Феномены сознания изучаются в психологии на протяжении по крайней мере трехсот лет, хотя используемые способы анализа не определяются как специфические способы научно-психологического исследования.

Утверждение, что психологию нельзя свести только к одному из типов науки, вовсе не предполагает вывода, что психика должна быть разделена на три части и, соответственно, следует разрабатывать три различные науки под одним названием. Психика как реальность едина. Единой должна быть и наука психология. Другое дело, что выполнить это требование чрезвычайно сложно. Для этого необходимо найти методы, с помощью которых можно было бы одинаковым способом изучать, например, и процессы восприятия и развитие личности. (Показателен в этом отношении пример бихевиоризма, основатели которого провозглашали, что им удалось найти такие методы, с помощью которых можно любые психологические явления изучать, исходя из схемы S — R, «стимул — реакция» [7]) Однако развитие самого бихевиоризма очень скоро показало несостоятельность этих надежд.)

Психика как реальность едина. Единой должна быть и наука психология. Другое дело, что выполнить это требование чрезвычайно сложно. Для этого необходимо найти методы, с помощью которых можно было бы одинаковым способом изучать, например, и процессы восприятия и развитие личности. (Показателен в этом отношении пример бихевиоризма, основатели которого провозглашали, что им удалось найти такие методы, с помощью которых можно любые психологические явления изучать, исходя из схемы S — R, «стимул — реакция» [7]) Однако развитие самого бихевиоризма очень скоро показало несостоятельность этих надежд.)

Предмет исследования психологии является сложным, объемным. Выбор одного из альтернативных подходов его понимания оказывается редукцией к одному из измерений объемного предмета психологии.

При исследовании конкретных психических явлений психологи выбирают наиболее адекватную ситуации точку зрения, выбирают один из возможных походов. Задача заключается в том, чтобы скоординировать, согласовать эти точки зрения в обобщающем, теоретическом описании психики как целостности.

Рассматривая, как возникла эта проблема в истории развития психологического знания, необходимо обратиться к самым ранним философско-психологическим представлениям о душе.

Согласно Гераклиту, все происходящее в мире, определяется всеобщим законом (Логосом). Душа, включенная в общие закономерности природного бытия, занимает в системе мироустройства особое место, поскольку она является движущим началом всех вещей. Но для древнегреческих мыслителей особое место души еще не означает, что она обладает особой сущностью. Так, Демокрит определяет душу как скопление наиболее подвижных мелких круглых атомов. Душа, следовательно, подобна любым другим природным вещам, поскольку все они также состоят из атомов. Подвижность же атомов души позволяет ей быть источником активности, движения. Понимание Логоса как всеобщей природной закономерности позволяло древнегреческим философам утверждать, что в мире нет случайностей и все, в том числе и душевные явления, причинно обусловлено.

Итак, душа есть часть природы, а душевные процессы закономерны. Это утверждение является необходимой предпосылкой становления (через две с лишним тысячи лет) науки психологии, которая — как и любая другая наука — описывает закономерные явления. Понимание души как части природы открывает возможности для формирования естественно-научного подхода к изучению психической реальности. Следует, впрочем, заметить, что Логос, — как универсальный закон бытия, — не может быть противопоставлен никакому другому типу причинности; он охватывает все сферы действительности.

Развитие в античности представлений о душе связано с тем, что софисты, затем Сократ и другие мыслители стали уделять все больше внимания не отношениям человека к природе, к материальным вещам, а его отношениям к другим людям. Изучение речевой и мыслительной деятельности, нравственного поведения предполагало акцентирование тех характеристик души, которые отличают человека от неодушевленных предметов и от животных. Психологические знания становятся неотъемлемым компонентом социального, гуманитарного знания.

Психологические знания становятся неотъемлемым компонентом социального, гуманитарного знания.

Подчеркнем еще раз, что эта новая точка зрения не противопоставляется предшествующей, а, скорее, является ее развитием. «Истины, касающиеся миропорядка, непосредственно соотносились с правилами повседневного поведения» [10, с. 83], «Счастье человека усматривалось в том, чтобы жить согласно Логосу» [11, с. 49]. Законы мышления и нормы нравственного поведения, таким образом, рассматривались как формы проявления Логоса.

Но как же быть со свободной волей человека, его способностью делать сознательный выбор и принимать произвольные решения? В конце концов, человек может заблуждаться или попросту ошибаться. Неужели это все есть лишь проявление тех или иных закономерностей?

В качестве иллюстрации того, как свободная воля человека соотносится с закономерным течением событий можно вспомнить миф об Эдипе. Как ни старался Эдип, он не смог избавиться от своей судьбы (закона, которому подчинена их жизнь).

Но это можно сформулировать и по другому: предсказания оракула смогли реализоваться только за счет активных действий Эдипа и его отца. (Может быть, следует сказать осторожнее: за счет активных действий героев мифа их судьба сложилась именно таким образом. Если бы они действовали по другому, то и события их жизни были бы иными. Но, согласно общей идее мифа, конечный результат был бы тем же самым. Вспомним «Песнь о вещем

Олеге» (А.С.Пушкин): князь Олег избавился от своего коня, услышав предсказание волхва о том, что тот станет причиной его смерти. Но избавиться от роковой судьбы князю все же не удалось, хотя он мог действовать более осознано, так как никто не пытался ввести его в заблуждение как Эдипа, которого убеждали, что его настоящий отец — Полиб. Смерть воспользовалась желанием Олега посмеяться над предсказателем и ожидала его в виде змеи, притаившейся в черепе коня.)

Конечно, мифы — это только иллюстрация и они не могут быть использованы в качестве доказательства. Однако очевидно, что уже древние греки понимали: наличие свободной воли человека не исключает действия неотвратимых закономерностей.

Однако очевидно, что уже древние греки понимали: наличие свободной воли человека не исключает действия неотвратимых закономерностей.

Судьба, как закон более высокого уровня, чем просто физические законы, заведомо предполагает, что люди, к которым этот закон относится должны обладать свободой воли. Иначе закон не может работать. Точно так же, например, закон Ома справедлив только тогда, когда по проводнику течет электрический ток. Судьба как закон действует только в таких обстоятельствах, когда человек может проявить свои способности мышления, принятия решений и т. д., то есть, может действовать активно, свободно и нести ответственность за свои действия.

… статья целиком тут:

http://www.pglu.ru/articles/teach/tyr.htm

Афанасия Теодоропулу, «Этика и психология: концепция бессмертия души»

Афанасия Теодоропулу

Целью данной статьи является исследование последствий принятия бессмертия души в отношении нравственного поведения. Философы разных периодов и направлений предлагают множество аргументов, доказывающих бессмертную природу души, основанных на этических теориях, таких как счастье есть конец человечества, неспособность человека выполнить свое конечное предназначение, посмертное присуждение божественной справедливости и т. д. . Путем критической оценки различных, но репрезентативных философских подходов к бессмертию, представленных Платоном, Кантом и Петросом Браиласом-Арменисом, эта статья стремится показать, что между этикой и психологией существует сильное взаимодействие; идея вечной жизни имеет глубокий нравственный смысл как побуждение к добродетели. Поэтому как знание, так и вера в бессмертие души могут служить трамплином для этической жизни.

д. . Путем критической оценки различных, но репрезентативных философских подходов к бессмертию, представленных Платоном, Кантом и Петросом Браиласом-Арменисом, эта статья стремится показать, что между этикой и психологией существует сильное взаимодействие; идея вечной жизни имеет глубокий нравственный смысл как побуждение к добродетели. Поэтому как знание, так и вера в бессмертие души могут служить трамплином для этической жизни.

Цитировать Простой текст БибТекс Форматированный текст Зотеро EndNote Менеджер ссылок РефВоркс

Параметры Отметить как дубликат Найдите его в Scholar Запросить удаление из индекса Лист регистраций изменений

Править

Кант: Метафизика, разное в философии 17-18 веков

Платон: Бессмертие души в древнегреческой и римской философии

Платон: Метафизика, разное в древнегреческой и римской философии

Душа в философии религии

Платон Кант Петрос Брайлас-Арменис Бессмертие души

ФилАрхив

Загрузить копию этой работы Бумаги в настоящее время заархивированы: 80 438

Внешние ссылки

- Эта запись не имеет внешних ссылок.

Добавить один.

Добавить один.

Создайте учетную запись с вашими связями для доступа к ресурсам через прокси-сервер вашего университета

Через вашу библиотеку

- Войдите в систему / зарегистрируйтесь и настройте свой преобразователь OpenURL

- Настройте собственный преобразователь

Две концепции души в «Федоне» Платона: руководство для начинающих по «Федону» и некоторым родственным платоническим текстам о бессмертии души. Райан Топпинг — 2007 — Упа.

Постулат Канта о бессмертии души. Крис В. Сурпренант — 2008 — International Philosophical Quarterly 48 (1): 85-98.

За пределами паралогизмов: доказательства бессмертия в лекциях по метафизике. Кори В. Дайк — 2015 г. — В Роберте Клевисе (ред.), Чтение лекций Канта . Де Грюйтер. стр. 115-134.

Бессмертие души у Декарта и Спинозы. Эдвин М. Керли — 2001 — Труды Американской католической философской ассоциации 75 (27-41): 27-41.

Личная идентичность, бессмертие и душа. Л. Натан Окландер — 2001 — Филон 4 (2): 183-194.

Л. Натан Окландер — 2001 — Филон 4 (2): 183-194.

Моральная уверенность в бессмертии у Декарта. Майкл В. Хиксон — 2011 — History of Philosophy Quarterly 28 (3): 227-247.

Изучение души в утопической литературе эпохи Возрождения. Георгиос Стейрис — 2014 — Аграфа 2:57-67.

Самокорректирующее развитие Платоном понятий души, форм и бессмертия в трех аргументах Федона. Марта К. Бек — 1999 — Льюистон, Нью-Йорк: E. Mellen Press.

Платоническая концепция бессмертия и ее связь с теорией идей.Р. К. Гэй — 2014 — Издательство Кембриджского университета.

Душа, мир и идея: интерпретация платоновской республики и Федона. Дэниел Шерман — 2013 — Лэнхэм: Lexington Books.

Аргумент сродства Платона для бессмертия души. Давид Аполлони — 1996 — Журнал истории философии 34 (1): 5-32.

Бессмертие души в диалогах Платона и Аристотеля. Патрик Дункан — 1942 — Философия 17 (68):304 — 323.

Бессмертие души. Д. Нокс — неизвестно

Д. Нокс — неизвестно

Платоновское самокорректирующее развитие понятий души, форм и бессмертия в трех рассуждениях «Федона». Марта Кэтрин Бек-Филлипс — 1993 — Диссертация, Колледж Брин-Мор

Джон Локк и личная идентичность: бессмертие и телесное воскресение в философии 17-го века. Джоанна К. Форстром — 2010 — Континуум.

Добавлено в ПП12.11.2016

Загрузки

50

(#247,617)

6 месяцев

1

(#479,094)

Исторический график загрузок

Как увеличить количество загрузок?Понимание психологической души духовности: руководство для

Содержание Описание книги отзывов критиков

284 страницы

к Рутледж284 страницы

к Рутледж284 страницы

к РутледжУзнать об электронных книгах VitalSource Открытие всплывающего окна Также доступно в виде электронной книги по адресу:

- Электронные книги Тейлора и Фрэнсиса

(покупка для организаций)Открывается в новой вкладке или окне

Продолжить покупки

Понимание психологической души духовности — это всестороннее исследование духовных конструкций, основанное на эмпирической, основанной на фактических данных парадигме для понимания и обращения к духовности.

В области, где в настоящее время нет единого мнения по поводу духовности, эта книга предлагает столь необходимое психологически обоснованное определение и онтологию, которые помогают профессионалам сформулировать свою профессиональную идентичность; разработка эффективных и подходящих моделей обучения; способствовать их пониманию того, что такое духовность, а что нет, с психологической точки зрения; и более эффективное решение духовных проблем для поддержки клиентов.

Авторы представляют обзор текущих проблем в области духовности, также называемой сверхъестественным , и предлагают перспективы, которые решают эти проблемы способами, которые способствуют полностью научному пониманию конструкции. В конечном счете книга дает краткое определение нуминозного, которое ставит его прямо в социальные науки. В главах описывается очевидная ценность нуминозного для психологии и подробно описывается его значение для подготовки специалистов.

1. Краткий обзор текущего состояния религиозности и духовности в социальных науках: где мы находимся и куда нам нужно идти 2. Психологическая онтология для понимания духовности и нуминозного 3. Парадигма социальных наук для создания нуминозного — Основанные на клиническом вмешательстве: от интеграции к сотрудничеству социальных наук и теологии0056 Оценка духовности и религиозных настроений Шкала (ASPIRES) 6. Логоплекс как психологическая модель для понимания смысла 7. Клиническая оценка клиентов, включающая нуминозное: введение и проверка Комплексного психолого-духовного клинического интервью (CPSCI) 8. Представление клинического случая 9. Рекомендации по развитию науки о сверхъестественном Приложения

Краткий обзор текущего состояния религиозности и духовности в социальных науках: где мы находимся и куда нам нужно идти 2. Психологическая онтология для понимания духовности и нуминозного 3. Парадигма социальных наук для создания нуминозного — Основанные на клиническом вмешательстве: от интеграции к сотрудничеству социальных наук и теологии0056 Оценка духовности и религиозных настроений Шкала (ASPIRES) 6. Логоплекс как психологическая модель для понимания смысла 7. Клиническая оценка клиентов, включающая нуминозное: введение и проверка Комплексного психолого-духовного клинического интервью (CPSCI) 8. Представление клинического случая 9. Рекомендации по развитию науки о сверхъестественном Приложения

Биография

Ральф Л. Пьемонт , доктор философии, управляющий директор Центра профессиональных исследований в Тимониуме, штат Мэриленд, США.

Тереза А. Уилкинс, доктор философии, является лицензированным профессиональным консультантом и лектором в Школе медсестер Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, США.

«Сегодня, когда клиническая работа направлена на то, чтобы быть в курсе мультикультурных проблем, желает быть более чутким к основным проблемам своих клиентов и уважать потенциально исцеляющую роль религиозных ресурсов в психологическом лечении, мы одарены этим новаторским новая работа . Какими бы ни были ваш профессиональный опыт, теоретическая ориентация и текущие взгляды на место религиозных вопросов в лечении до того, как вы прочитали эту книгу, вы обязательно выйдете из нее с новой мудростью и, надеюсь, готовностью увидеть, где ваши собственные идеи теперь может вести. Наводящий на размышления, целостный, основанный на опыте и готовый ответить на некоторые из самых сложных вопросов, связанных с ролью религиозных и духовных концепций в лечении клиентов в современном обществе, одним словом, блестящий ». — Роберт Дж. Уикс, психолог, автор книги Дао обыденности: смирение и простота в эпоху нарциссизма, США

«Это всеобъемлющий набор инструментов для понимания эмпирической психологии нуминозного.

Он содержит полезные измерения, руководство по оценке и предложения по обучению, практике и исследованиям. Это важный авторитетный источник для всех, кто интересуется научными исследованиями сверхъестественное, в соавторстве с выдающимся экспертом в этой области». — Ральф В. Худ-младший, доктор философии, профессор психологии и религиоведения, Университет Теннесси, США

«Каково место нуминозного в человеческой жизни? Как его понимают ученые и как с ним работают клиницисты? Очень немногие книги предлагают столь же глубокую ценность как для ученых, так и для практиков, как эта амбициозная книга. дальновидная и смелая работа, соединяющая эпистемологию и теологию, социальные науки и клиническую практику. Подход книги к пониманию нуминозного заставит исследователей развиваться философски и методологически и побудит клиницистов мыслить более глубоко и комплексно». — Крис Дж. Бояцис, доктор философии, профессор психологии Бакнеллского университета, бывший президент Общества психологии религии и духовности, США

«Ральф Пьемонт и Тереза Уилкинс поставили амбициозную задачу — переосмыслить, как понимать человеческое чувство священного и как специалисты в области психического здоровья могут работать с ним в оценке и психотерапии.

Добавить один.

Добавить один. Он содержит полезные измерения, руководство по оценке и предложения по обучению, практике и исследованиям. Это важный авторитетный источник для всех, кто интересуется научными исследованиями сверхъестественное, в соавторстве с выдающимся экспертом в этой области». — Ральф В. Худ-младший, доктор философии, профессор психологии и религиоведения, Университет Теннесси, США

Он содержит полезные измерения, руководство по оценке и предложения по обучению, практике и исследованиям. Это важный авторитетный источник для всех, кто интересуется научными исследованиями сверхъестественное, в соавторстве с выдающимся экспертом в этой области». — Ральф В. Худ-младший, доктор философии, профессор психологии и религиоведения, Университет Теннесси, США