Корниенко А.Ф. — Понятие о сознании как высшем уровне развития психики

А.Ф. Корниенко

Статья по общей психологии

Сибирский психологический журнал. – 2010. – № 36. – С. 20-26.

Статья посвящена сущности и научным определениям понятий «сознание» и «осознание», которые являются фундаментальными и одними из базовых понятий психологии. Показаны противоречивость и неудовлетворительность формулировок указанных понятий в работах классиков отечественной психологии и в современных публикациях, в которых предпринимаются попытки их переосмысления. Предлагаются авторские определения понятий «сознание», «осознание», «сознательное» и «бессознательное». Сознание определяется как особый познавательный психический процесс, результатом которого является образование в психике человека образа «Я» и рефлексивной психики.

Ключевые слова: психика, сознание, осознание, сознательное, бессознательное, образ «Я», рефлексивная психика.

Длительное время понятия «психика» и «сознание» не дифференцировались и использовались фактически как синонимы. Как отмечал А.Н. Леонтьев, «потребовались века, чтобы освободиться от отождествления психического и сознательного» [12. С. 166]. Тем не менее, и сейчас довольно часто можно встретить использование термина «сознания» в значительно более широком понимании, которое эквивалентно пониманию термина «психика». Наиболее ярко это проявляется в использовании таких словосочетаний, как «отражение в сознании», «процессы, происходящие в сознании» или «направленность сознания», «состояния сознания». Как отмечает Г.В. Акопов, «явное или неявное отождествление сознания и психики устойчиво воспроизводится на протяжении всей истории отечественной психологии» [2. С. 22]. В какой-то степени это связано с пиететным отношением к определениям сознания, сформулированным С.Л. Рубинштейном и А.Н. Леонтьевым.

«Сознание, – пишет С.Л. Рубинштейн, – это специфическая форма отражения объективной действительности, существующей вне и независимо от него» [16. С. 20]. Очевидно, что без каких либо поправок и дополнений это определение можно использовать и по отношению к понятию «психика». Визуализированная форма определения С.Л. Рубинштейна представлена на рис. 1. Рис. 1. Визуализированная форма определения сознания в редакции С.Л. Рубинштейна.

С. 20]. Очевидно, что без каких либо поправок и дополнений это определение можно использовать и по отношению к понятию «психика». Визуализированная форма определения С.Л. Рубинштейна представлена на рис. 1. Рис. 1. Визуализированная форма определения сознания в редакции С.Л. Рубинштейна.

Утверждение С.Л. Рубинштейна о том, что «в психологическом плане сознание выступает реально прежде всего как процесс осознания человеком окружающего мира и самого себя» [16. C. 150], по сути своей тавтологично, поскольку понятие «сознание» определяется через понятие «осознание», которое включает в себя исходное понятие «сознание».

Согласно определению А.Н. Леонтьева, «сознание в своей непосредственности есть открывающаяся субъекту картина мира, в которую включен и он сам, его действия и состояния» [12. С. 166]. Учитывая, что в общем случае картина мира, открывающаяся субъекту, – это субъективный образ или субъективное отражение объективной действительности, и обозначается она понятием «психика», получается, что «сознание», по Леонтьеву, – это психика субъекта с добавлением образа самого субъекта. Как видим, то, что понимается под психи-кой, оказывается включенным в состав сознания, и само сознание понимается просто как расширенная по содержанию психика. Отсюда и синонимичность в использовании понятий «психика» и «сознание».

Как видим, то, что понимается под психи-кой, оказывается включенным в состав сознания, и само сознание понимается просто как расширенная по содержанию психика. Отсюда и синонимичность в использовании понятий «психика» и «сознание».

Визуализированная форма определения сознания по А.Н. Леонтьеву представлена на рис. 2.

Рис. 2. Визуализированная форма определения сознания в редакции А.Н. Леонтьева

Проблема в определении сознания, на наш взгляд, состоит в том, что оно не рассматривается как психический процесс. Будучи признаваемым в качестве высшего уровня развития психики, сознание не включается ни в одну из классификаций психических процессов. Его нет ни в традиционной классификации, представленной, например, в учебнике общей психологии А.Г. Маклакова [13], ни в «рациональной» классификации Н.И. Чуприковой [19], ни «функциональной» классификации В.В. Никандрова [14]. Обычно оно рассматривается не как психический процесс, а как некоторое интегративное образование, в котором особым образом интегрируются все психические процессы. По определению В.И. Гинецинского, «сознание в качестве ингредиента психики выступает как результат интеграции отдельных психических функций, как инвариант их многообразия» [4. С. 95]. «Трактовка сознания как интеграции психических процессов, – отмечает Г.В. Акопов, – достаточно распространенный способ определения сознания в психологии» [2. С. 21].

По определению В.И. Гинецинского, «сознание в качестве ингредиента психики выступает как результат интеграции отдельных психических функций, как инвариант их многообразия» [4. С. 95]. «Трактовка сознания как интеграции психических процессов, – отмечает Г.В. Акопов, – достаточно распространенный способ определения сознания в психологии» [2. С. 21].

Однако наделение сознания функцией интеграции психических процессов лишает сознание статуса самостоятельного психического процесса и, соответственно, процесса отражения. Интеграция или какая бы то ни было форма организации психических процессов сама по себе не является особым психическим процессом и, соответственно, процессом отражения. В то же время, признавая сознание высшим уровнем развития психики, в определении которой подчеркивается ее отражательная функция, следует, очевидно, сохранить эту отражательную функцию и в определении сознания. Причем следует соотнести содержание, отражаемое в психике благодаря сознанию, как более сложное по сравнению с тем содержанием, которое отражается благодаря психическим процессам ощущения, восприятия и мышления, характеризующим психику на ее более низких по сравнению с сознанием уровнях раз-вития. Определение сознания как интегратора психических процессов сделать этого не по-зволяет.

Определение сознания как интегратора психических процессов сделать этого не по-зволяет.

Отказаться от интегрирующей функции сознания имеет смысл и по другой причине. Приписывая сознанию функцию интегратора психических процессов, мы фактически признаем, что до появления сознания, то есть на всех предыдущих стадиях развития психики, интеграция психических процессов не осуществлялась. Однако это явно не так. Без интеграции психических процессов обеспечение адекватности взаимодействия организма с окружающей средой было бы просто невозможным. Во взаимодействии с окружающей средой любой организм выступает как единое целое в единстве и взаимосвязи всех его структур и функций. Поскольку основной функцией психики является обеспечение адекватности поведения организма условиям, в которых это поведение реализуется, психические процессы на каждом уровне развития психики не могут быть не согласованы и не интегрированы. Ссылка на то, что появление сознания связано с особой интеграцией психических процессов, практически ничего не меняет – на каждом уровне развития психики имеет место своя особая форма интеграции психических процессов. Не понятно и отличие «интеграции» от взаимосвязи и неразрывности психических процессов, на наличие которых даже у более простых видов живых существ указывал еще Г.И. Челпанов [18]. Кроме того, возникает проблема с дифференциацией понятия «интеграция» относительно таких понятий, как «функциональная система» П.К. Анохина или «психическое состояние» В.Д. Левитова, которые также имеют непосредственное отношение к «интеграции» и различным формам организации психических процессов.

Не понятно и отличие «интеграции» от взаимосвязи и неразрывности психических процессов, на наличие которых даже у более простых видов живых существ указывал еще Г.И. Челпанов [18]. Кроме того, возникает проблема с дифференциацией понятия «интеграция» относительно таких понятий, как «функциональная система» П.К. Анохина или «психическое состояние» В.Д. Левитова, которые также имеют непосредственное отношение к «интеграции» и различным формам организации психических процессов.

Проблемными и крайне непродуктивными, на наш взгляд, являются представления о сознании В.М. Аллахвердова [3] в развиваемой им «психологике», претендующей на особую форму организации научных психологических знаний, альтернативную классической психологии. Мало того, что предлагается лишить психику (и сознание, в том числе) общепринятой функции отражения и регуляции поведения, ссылаясь на то, что такая точка зрения не более чем «привычная банальность», сознание в определениях В.М. Аллахвердова представляется чем-то вроде гомункулуса, который «все объясняет», может «догадываться о причинах наблюдаемых явлений», «проверять справедливость своих догадок», «мыслить», «принимать решение о том, что следует осознавать, а что заведомо осознавать не следует» и т. п. Но если все это делает сознание, то что же тогда остается на долю человека?! Приписывая сознанию способность выполнять функции, которые обычно считаются функцией человека (это человек может объяснять, догадываться, принимать решение, осознавать, мыслить и пр.), В.М. Аллахвердов фактически мифологизирует понятие «сознание». И здесь он не оригинален. Подобная трактовка сознания бытовала в психологии еще во времена Т. Липпса (1863-1914). Касаясь проблемы субстрата сознания, Т. Липпс ввел понятие о реальном «Я», близкое по смыслу с понятием «душа», и предложил рассматривать это «реальное «Я»» в качестве источника и носителя явлений сознания. В связи с критикой своего предложения он писал следующее: «Воспрещение говорить о реальном “Я” или о субстрате явлений сознания оказывается не столь безобидным, как оно может показаться сначала. Оно ввело в соблазн ставить нечто иное на место субстрата явлений сознания, а именно само “сознание”… Таким-то образом возникло сознание, которое воспроизводит содержания сознания, ощущает, мыслит, чувствует, хочет… Таким образом, стремясь избежать мнимой метафизики души, создали мифологию сознания » (Цит.

п. Но если все это делает сознание, то что же тогда остается на долю человека?! Приписывая сознанию способность выполнять функции, которые обычно считаются функцией человека (это человек может объяснять, догадываться, принимать решение, осознавать, мыслить и пр.), В.М. Аллахвердов фактически мифологизирует понятие «сознание». И здесь он не оригинален. Подобная трактовка сознания бытовала в психологии еще во времена Т. Липпса (1863-1914). Касаясь проблемы субстрата сознания, Т. Липпс ввел понятие о реальном «Я», близкое по смыслу с понятием «душа», и предложил рассматривать это «реальное «Я»» в качестве источника и носителя явлений сознания. В связи с критикой своего предложения он писал следующее: «Воспрещение говорить о реальном “Я” или о субстрате явлений сознания оказывается не столь безобидным, как оно может показаться сначала. Оно ввело в соблазн ставить нечто иное на место субстрата явлений сознания, а именно само “сознание”… Таким-то образом возникло сознание, которое воспроизводит содержания сознания, ощущает, мыслит, чувствует, хочет… Таким образом, стремясь избежать мнимой метафизики души, создали мифологию сознания » (Цит. по [11. С. 26]).

по [11. С. 26]).

К непродуктивным представлениям можно отнести и идею В.М. Аллахвердова о множественности сознаний, о наличии таких «сознаний», как «сенсорное», «моторное», «сенсомоторное», «вербальное» и пр. На наш взгляд, это именно тот случай, когда, выражаясь словами Г.В. Акопова, «все возрастающие нагромождения и завалы в психологической проблематике сознания не только не приближают долгожданного решения, но и вызывают сомнения в оправданности и целесообразности самого понятия «сознание» в психологии» [2. С. 12].

Решение проблемы с определением сознания видится нам в рассмотрении сознания не как особой психики с добавлением образа «Я» или ее «интегративного» качества, и уж тем более не как механизма, обладающего способностью «объяснять», «выдвигать и проверять гипотезы», «принимать решение об осознавании или неосознавании» и т.п., а как особого психического процесса, относящегося к группе познавательных психических процессов, в результате которого в психике человека образуется особый образ – образ «Я» [5, 9]. «Особость» или специфика этого образа состоит в том, что он является образом самого субъекта как носителя психики, и возникает исключительно в психике человека в процессе и в результате его взаимодействия с другими людьми. Если использовать термин «реальное «Я»», введенный Т. Липпсом, но не для обозначения души, как субстрата или источника явлений сознания, а самого субъекта, обладающего сознанием, то образ «Я» оказывается отражением в психике субъекта того реального «Я», которым этот субъект и является. И вопрос нужно ставить не о том, что делает сознание, а о том, что может делать человек (реальное «Я»), обладающий сознанием. Это же касается и других психических процессов, в частности, мышления – не мышление решает задачи, а человек решает задачи с помощью процессов мышления; задача ставится не перед мышлением, а перед человеком.

«Особость» или специфика этого образа состоит в том, что он является образом самого субъекта как носителя психики, и возникает исключительно в психике человека в процессе и в результате его взаимодействия с другими людьми. Если использовать термин «реальное «Я»», введенный Т. Липпсом, но не для обозначения души, как субстрата или источника явлений сознания, а самого субъекта, обладающего сознанием, то образ «Я» оказывается отражением в психике субъекта того реального «Я», которым этот субъект и является. И вопрос нужно ставить не о том, что делает сознание, а о том, что может делать человек (реальное «Я»), обладающий сознанием. Это же касается и других психических процессов, в частности, мышления – не мышление решает задачи, а человек решает задачи с помощью процессов мышления; задача ставится не перед мышлением, а перед человеком.

Очевидно, что образ «Я», как образ носителя психики, включает в себя и образ психики (по принципу «матрешки»), и потому является сложным психическим образованием. По существу, в результате познавательного психического процесса, который называется сознанием, в психике субъекта возникает образ самой психики. В отличие от исходной или первичной психики психика, отраженная в образе «Я», может быть названа вторичной или рефлексивной психикой, а сам процесс образования рефлексивной психики – процессом рефлексии. Образ «Я», таким образом, представляет собой множество образов рефлексивной психики, каждый из которых является результатом отдельного рефлексивного процесса. Под рефлексивным процессом в данном случае понимается процесс, благодаря которому образ первичной психики становится достоянием вторичной или рефлексивной психики. Основу этого процесса составляет процесс осознавания (как особая форма процесса мышления), в результате которого образуется связь образа первичной психики с образом «Я». Интересно отметить, что в составе рефлексивной психики оказываются не только рефлексивные образы объектов внешней действительности, но и рефлексивный образ самого субъекта, то есть рефлексивный образ «Я», который, по-видимому, можно соотнести с понятием «самосознание» [6].

По существу, в результате познавательного психического процесса, который называется сознанием, в психике субъекта возникает образ самой психики. В отличие от исходной или первичной психики психика, отраженная в образе «Я», может быть названа вторичной или рефлексивной психикой, а сам процесс образования рефлексивной психики – процессом рефлексии. Образ «Я», таким образом, представляет собой множество образов рефлексивной психики, каждый из которых является результатом отдельного рефлексивного процесса. Под рефлексивным процессом в данном случае понимается процесс, благодаря которому образ первичной психики становится достоянием вторичной или рефлексивной психики. Основу этого процесса составляет процесс осознавания (как особая форма процесса мышления), в результате которого образуется связь образа первичной психики с образом «Я». Интересно отметить, что в составе рефлексивной психики оказываются не только рефлексивные образы объектов внешней действительности, но и рефлексивный образ самого субъекта, то есть рефлексивный образ «Я», который, по-видимому, можно соотнести с понятием «самосознание» [6].

Если под сознанием понимать не только процесс образования образа «Я», но и сам образ «Я», как результат этого процесса (по аналогии с понятием «отражение», которое рассматривается и как процесс, и как результат), то вполне правомерным оказывается использование таких выражений, как «в психике» и «в сознании» с сохранением специфичности их смыслового содержания. В первом случае речь идет о том, что находится или происходит в первичной психике, во втором случае – во вторичной или рефлексивной психике.

Определив сознание как особый познавательный психический процесс, можно представить развитие психики в виде следующей цепочки непрерывно усложняющихся процессов психического отражения: ощущение — восприятие — мышление — сознание. В ощущениях отражаются отдельные свойства объектов и явлений ближайшего будущего объективной действительности; в восприятиях – отдельные объекты и явления в совокупности их свойств и качеств; в мышлении – взаимосвязи объектов и явлений и целостные ситуации; в сознании – сам субъект как носитель психики.

На рис. 3 представлена схема, поясняющая суть понятия «сознание» как познавательного психического процесса, результатом которого является формирование в психике субъекта образа «Я», рефлексивной психики и рефлексивного образа «Я». Рис. 3. Сознание как высший уровень развития познавательных психических процессов, обеспечивающий возникновение в психике субъекта образа самого субъекта как носителя психики (образа «Я»).

Непосредственно связанным с понятием «сознание» является понятие «осознание». В психологической литературе понятие «осознание», как и понятие «сознание», не имеет четкого определения и часто используется в качестве синонима не только понятию «сознание», но и понятию «понимание» (например, в выражении «Я осознаю (сознаю/понимаю), что …»).

Примером крайне запутанного и противоречивого до абсурда определения понятия «осознание» может служить определение доктора психологических наук А.Ю. Агафонова, который является учеником и последователем В.М. Аллахвердова. Полагая, что осознание есть «конечный результат, интегральный психический продукт активности сознания», А.Ю. Агафонов пишет: «любой осознаваемый эффект есть следствие неосознаваемой деятельности сознания» [1. С. 10-11]. И деятельность эта, по мнению автора, заключается в принятии сознанием решения об осознании. «Как осознание, так и неосознавание, — отмечает А.Ю. Агафонов, — трактуются как итоговые результаты когнитивного процесса, в котором одним из этапов является «принятие решения об осознании/неосознавании» [Там же. С. 13]. Если следовать логике А.Ю. Агафонова, то получается, что осознание есть результат деятельности сознания по принятию решения об осознании, которая осуществляется сознанием неосознанно. Потрясающе!!!

Полагая, что осознание есть «конечный результат, интегральный психический продукт активности сознания», А.Ю. Агафонов пишет: «любой осознаваемый эффект есть следствие неосознаваемой деятельности сознания» [1. С. 10-11]. И деятельность эта, по мнению автора, заключается в принятии сознанием решения об осознании. «Как осознание, так и неосознавание, — отмечает А.Ю. Агафонов, — трактуются как итоговые результаты когнитивного процесса, в котором одним из этапов является «принятие решения об осознании/неосознавании» [Там же. С. 13]. Если следовать логике А.Ю. Агафонова, то получается, что осознание есть результат деятельности сознания по принятию решения об осознании, которая осуществляется сознанием неосознанно. Потрясающе!!!

В отличие от А.Ю. Агафонова, мы понимаем осознание как результат не сознания, а мышления [11].

Осознание есть всегда осознание «чего-то», и осознается это «что-то» всегда «кем-то». Будучи явлением психическим, осознание представляет собой связь, с одной стороны, образа «Я», который является результатом сознания и отражением того, кто способен осознавать, и, с другой стороны, образа «чего-то», что является результатом любого другого протекающего в психике психического процесса. Образование же самой связи между этими образами осуществляется благодаря процессам мышления. Мышление, по определению, есть познавательный психический процесс отражения в психике связей и соотношений объектов и явлений действительности. Поскольку объекты и явления действительности отражаются в психике в форме образов, отражение связей между объектами, равносильно образованию в психике связей между образами, в которых эти объекты отражаются. Осознать что-то – значит связать образ этого «что-то» с образом «Я», и образование этой связи осуществляется в результате процесса мышления. Учитывая, что образование связи между образами, мы называем пониманием, не сложно понять, почему понятия «осознавание», «осознание» и «понимание» часто используются как синонимы.

Образование же самой связи между этими образами осуществляется благодаря процессам мышления. Мышление, по определению, есть познавательный психический процесс отражения в психике связей и соотношений объектов и явлений действительности. Поскольку объекты и явления действительности отражаются в психике в форме образов, отражение связей между объектами, равносильно образованию в психике связей между образами, в которых эти объекты отражаются. Осознать что-то – значит связать образ этого «что-то» с образом «Я», и образование этой связи осуществляется в результате процесса мышления. Учитывая, что образование связи между образами, мы называем пониманием, не сложно понять, почему понятия «осознавание», «осознание» и «понимание» часто используются как синонимы.

Очевидно, с образом «Я» будут связываться не все возникающие в психике человека образы, а лишь некоторые из них, в частности, те, в которых отражается то, что имеет для него достаточно высокую степень значимости. Осознается, таким образом, то, что отражается в познавательных психических процессах и вызывает достаточно интенсивные эмоциональные реакции.

Совокупность образов, связанных с образом «Я», включая сам образ «Я», представляет собой особую область психики, для обозначения которой вполне подходит широко известное словосочетание «область сознательного». Соответственно, множество других имеющихся в психике образов, которые не образуют непосредственных связей с образом «Я», составляет содержание той части психики, которую можно обозначить как область «бессознательного». Таким образом, психика человека выступает в единстве «сознательного» и «бессознательного», на что обращал внимание, в частности, К. Юнг. «Сознание и бессознательное, – писал К. Юнг, – не имеют четко очерченных границ; одно начинается там, где отступает другое. Дело в том, что психе представляет собой сознательно-бессознательное целое» [20. С. 397]. Поскольку объем области «сознательного» значительно меньше объема области «бессознательного», а регуляция поведения и деятельности человека осуществляется на основе всей психики (о чем гласит один из основных принципов психологии – принцип «единства психики и поведения»), получается, что большая часть совершаемых человеком действий и поступков, обусловливается содержанием того, что находится и происходит в области «бессознательного». На особое значение «бессознательного» в регуляции поведения человека обратил внимание З. Фрейд [17], который заложил основы новой, по существу, отрасли психологии – психологии бессознательного – и нового направления в психотерапевтической практике, получившей название психоанализа.

На особое значение «бессознательного» в регуляции поведения человека обратил внимание З. Фрейд [17], который заложил основы новой, по существу, отрасли психологии – психологии бессознательного – и нового направления в психотерапевтической практике, получившей название психоанализа.

Область «сознательного», как часть психики человека, появление которой обусловливается появлением у него сознания, и есть та вторичная психика, которую мы обозначили термином «рефлексивная психика». Интересно отметить, что исходное содержание образа, по-падающего в область «сознательного» в результате образования связи этого образа с образом «Я», по существу не меняется, оно становится лишь осознаваемым или представленным в психике представителю реального «Я», в качестве которого выступает «образ «Я». Очевидно, то же самое можно сказать и по отношению к содержанию образа, который перестает быть достоянием области «сознательного» и переходит в область «бессознательного», когда его связь с образом «Я» по каким-то причинам нарушается. В связи с этим хотелось бы привести следующую цитату из работы К. Юнга: «Итак, мы подошли к вопросу: в каком состоянии находятся психические содержания, когда они пребывают вне связи с сознательным эго? … наиболее осторожным выводом будет следующий: когда некое содержание становится бес-сознательным, ничего не меняется, за исключением связи с сознательным эго» [20. С. 383].

В связи с этим хотелось бы привести следующую цитату из работы К. Юнга: «Итак, мы подошли к вопросу: в каком состоянии находятся психические содержания, когда они пребывают вне связи с сознательным эго? … наиболее осторожным выводом будет следующий: когда некое содержание становится бес-сознательным, ничего не меняется, за исключением связи с сознательным эго» [20. С. 383].

Из определений, которые были даны нами понятиям «понимание» и «осознание», следует, что любое осознание есть понимание. Но не любое понимание есть осознание! Осознанием является лишь такое понимание, в котором в качестве одного из связываемых образом выступает образ «Я». Осознание – более узкое понятие по отношению к пониманию и является особым видом понимания, присущего человеку, обладающему сознанием.

Учитывая, что понимание является результатом мышления как познавательного психического процесса, а результат любого психического процесса есть образ, можно сделать вывод, что понимание – это не только процесс установления связей между образами, но и образ тоже. Этот образ представляет собой совокупность взаимосвязанных образов и его можно называть «образом понимания» или «образом мышления» (по аналогии с понятиями «образ восприятия», «образ памяти, «образ воображения»). При появлении в психике особого образа – образа понимания – и при наличии там образа «Я» между этими двумя образами благодаря процессу мышления может устанавливаться взаимная связь, и в этом случае мы можем говорить о возникновении у человека осознания понимания. Обычно осознание понимания сопровождается достаточно бурными эмоциональными проявлениями в форме переживаний, которые на вербальном уровне могут выражаться возгласом типа «Эврика!».

Этот образ представляет собой совокупность взаимосвязанных образов и его можно называть «образом понимания» или «образом мышления» (по аналогии с понятиями «образ восприятия», «образ памяти, «образ воображения»). При появлении в психике особого образа – образа понимания – и при наличии там образа «Я» между этими двумя образами благодаря процессу мышления может устанавливаться взаимная связь, и в этом случае мы можем говорить о возникновении у человека осознания понимания. Обычно осознание понимания сопровождается достаточно бурными эмоциональными проявлениями в форме переживаний, которые на вербальном уровне могут выражаться возгласом типа «Эврика!».

Сущность понятий «сознание», «осознание», «понимание» и «осознание понимания» в наглядной форме показана на рис. 4. Представленная на рисунке схема воспроизводилась нами ранее в работах [7, 8]. В этой схеме показано также, что совокупность образов, связанных с образом «Я», включая сам образ «Я», составляет в психике область «сознательного». Множество других имеющихся в психике образов, которые не образуют непосредственных связей с образом «Я», составляет содержание области «бессознательного».

Множество других имеющихся в психике образов, которые не образуют непосредственных связей с образом «Я», составляет содержание области «бессознательного».

Рис. 4. Процессы осознания, понимания и осознания понимания, возникающие в психике человека благодаря познавательным психическим процессам сознания, мышления, восприятия, памяти и воображения.

Предложенное понимание понятия «осознание» позволяет говорить о различных вариантах осознания:

а) осознание всей совокупности объектов ситуации или только ее части;

б) осознание полного или частичного понимания ситуации.

Когда мы рассматриваем поведение человека, то в зависимости от того, что и в какой степени им осознается, мы будем иметь разные типы или формы поведения. При осознании совокупности объектов ситуации (всей или только части) и осознании понимания ситуации (полного или частичного), поведение можно назвать «сознательным» или «осознанным» (в большей или меньшей степени). Если осознание совокупности объектов ситуации есть, но нет осознания понимания, то поведение может быть названо «интуитивным».

В случае отсутствия осознания всей совокупности объектов ситуации, осознание пони-мания ситуации, по-видимому, также должно отсутствовать. Однако само понимание ситуации в принципе возможно, так как психические процессы восприятия, памяти, мышления могут работать и выполнять свои функции по отражению действительности. В этом случае механизм регуляции поведения человека без участия сознания можно назвать «автопилотным» (по аналогии с названием режима движения самолета, когда пилот не принимает непосредственного участия в управлении его полетом). При этом человек может находиться как в бессознательном состоянии, так и в сознательном. В первом случае имеет место либо нарушение процесса образования образа «Я», то есть процесса сознания, либо нарушение процесса образования связи образа «Я» с другими образами, то есть процесса осознавания. Приме-ром такой «автопилотной» формы поведения может служить поведение человека в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во втором случае процессы сознания и осознавания не нарушаются, но человек представляет себя, находящимся не в ситуации «здесь и сейчас», а в ситуации «там и тогда». В этом случае его образ «Я» связывается с образами объектов этой другой представляемой ситуации, а все движения и перемещения тела, находящегося в текущей ситуации, продолжают регулироваться психическими процессами и образами из области «неосознаваемого», то есть из области «бессознательного». Такое поведение и соответствующий механизм его регуляции обычно называется не бессознательным, а «неосознаваемым» или «машинальным».

В этом случае его образ «Я» связывается с образами объектов этой другой представляемой ситуации, а все движения и перемещения тела, находящегося в текущей ситуации, продолжают регулироваться психическими процессами и образами из области «неосознаваемого», то есть из области «бессознательного». Такое поведение и соответствующий механизм его регуляции обычно называется не бессознательным, а «неосознаваемым» или «машинальным».

Проведенный нами анализ одной из фундаментальных проблем психологии, связанной с определением сущности сознания как высшего уровня развития психики, позволяет сделать вывод, что истоки проблемы лежат в недостаточно четкой дифференциации понятий «психика» и «сознание», «сознание» и «осознание», «осознание» и «понимание» и в излишне лояльном, а может и пренебрежительном отношении к наличию как формально-логических, так и смысловых противоречий в их формулировках. Осознавая значимость построения непротиворечивой системы психологических понятий, К.К. Платонов в свое время с горечью отметил: «ни одна наука не относится так небрежно к своим понятиям, так мало делает попыток для их уточнения и согласования, как психология. Ни в одной науке нет такой замены научных, взаимосвязанных терминов образными словами, как в психологии» [15. С. 10]. Нельзя сказать, что сейчас положение дел в отношении формулировок и использования таких, в частности, базовых понятий психологии, как «сознание» и «осознание» существенным образом изменилось. Сложность раскрытия сущности сознания усугублялась и тем, что в результате длительной идентификации сознания с психикой мысль о том, что сознание, будучи высшим уровнем развития психики, может быть лишь одним из психических процессов, входящих в структуры психики, в принципе не допускалась. Хотя, как оказалось, эта мысль и не такая уж крамольная. Именно придание сознанию статуса особого познавательного психического процесса, как процесса, обеспечивающего возможность получения субъектом (носителем психики) знания о себе как носителе психики, позволяет разрешить многие казалось бы неразрешимые проблемы психологии.

Ни в одной науке нет такой замены научных, взаимосвязанных терминов образными словами, как в психологии» [15. С. 10]. Нельзя сказать, что сейчас положение дел в отношении формулировок и использования таких, в частности, базовых понятий психологии, как «сознание» и «осознание» существенным образом изменилось. Сложность раскрытия сущности сознания усугублялась и тем, что в результате длительной идентификации сознания с психикой мысль о том, что сознание, будучи высшим уровнем развития психики, может быть лишь одним из психических процессов, входящих в структуры психики, в принципе не допускалась. Хотя, как оказалось, эта мысль и не такая уж крамольная. Именно придание сознанию статуса особого познавательного психического процесса, как процесса, обеспечивающего возможность получения субъектом (носителем психики) знания о себе как носителе психики, позволяет разрешить многие казалось бы неразрешимые проблемы психологии.

Литература:

1. Агафонов А.Ю. Когнитивная психомеханика сознания или как сознание неосознанно принимает решение об осознавании. – Самара: ИД «Бахрах-М», 2007.

– Самара: ИД «Бахрах-М», 2007.

2. Акопов Г.В. Проблема сознания в российской психологии: Учеб. пособие. – М.: Изд-во Моск. психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЕК», 2004.

3. Аллахвердов В.М. Методологическое путешествие по океану бессознательного к таинственному острову сознания. – СПб.: Изд-во «Речь», 2003.

4. Гинецинский В.И. Пропедевтический курс общей психологии. Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997.

5. Корниенко А.Ф. Структура психических процессов //Ежегодник Российского психологического общества: Материалы 3-го Всероссийского съезда психологов. 25-28 июня 2003 года: В 8 т. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – Т.IV. – С. 383-387.

6. Корниенко А.Ф. Проблемы сознания, осознания и самосознания //Психология соз-нания: современное состояние и перспективы. Материалы I Всероссийской конференции, Самара, 29 июня – 1 июля 2007 г. – Самара: Изд-во «Научно-технический центр», 2007. – С. 61-63.

7. Корниенко А.Ф. Психологические механизмы социальной детерминации сознания и самооценки человека //Вестник университета (Государственный университет управления). № 2 (50). – М.: ГУУ, 2008. – С. 85-88.

№ 2 (50). – М.: ГУУ, 2008. – С. 85-88.

8. Корниенко А.Ф. Зачем живому организму нужна психика и что это такое //Российский научный журнал. – 2009. – № 3 (10). – С. 47-60.

9. Корниенко А.Ф. Психика и психические процессы: единая система психологических понятий //Российский научный журнал. – 2009. – № 4 (11). – С. 78-89.

10. Корниенко А.Ф. Процессы мышления, понимания, сознания и осознания //Психология когнитивных процессов /Материалы 3-й международной научно-практическая конференция, Смоленск, 14-15 мая 2009 г.; Под ред. А.Г. Егорова, В.В. Селиванова. – Смо-ленск: Универсум, 2009. – С. 47-54.

11. Куренной В. К вопросу о возникновении феноменологического движения //Логос 1991–2005. Избранное: В 2 т. Т. 2. – М.: Изд. дом «Территория будущего», 2006. – С. 9-46.

12. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность //Избранные психологические произведения: В 2-х т. Т. II. – М.: Педагогика, 1983. – С. 94-231.

13. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2001.

14. Никандров В.В. Психология. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

15. Платонов К.К. Система психологии и теория отражения. – М.: Наука, 1982.

16. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2001.

17. Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений /Сост., науч. ред., авт. вступ. ст. М. Г. Ярошевский. – М.: Просвеще¬ние, 1990.

18. Челпанов Г.И. Классификация душевных явлений //Очерки психологии. – М.-Л.: Моск. акц. изд. об-во., 1926. – С. 58-63.

19. Чуприкова Н. И. Система понятий общей психологии и функциональная система психической регуляции поведения и деятельности //Вопросы психологии. – 2007. – № 3. – С. 3-15.

20. Юнг К. О природе психе /Перевод С.Л. Удовик. 2001. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.jungland.ru/node/1592 (дата обращения: 16.01.2010).

Понятие о психике человека | Студент-Сервис

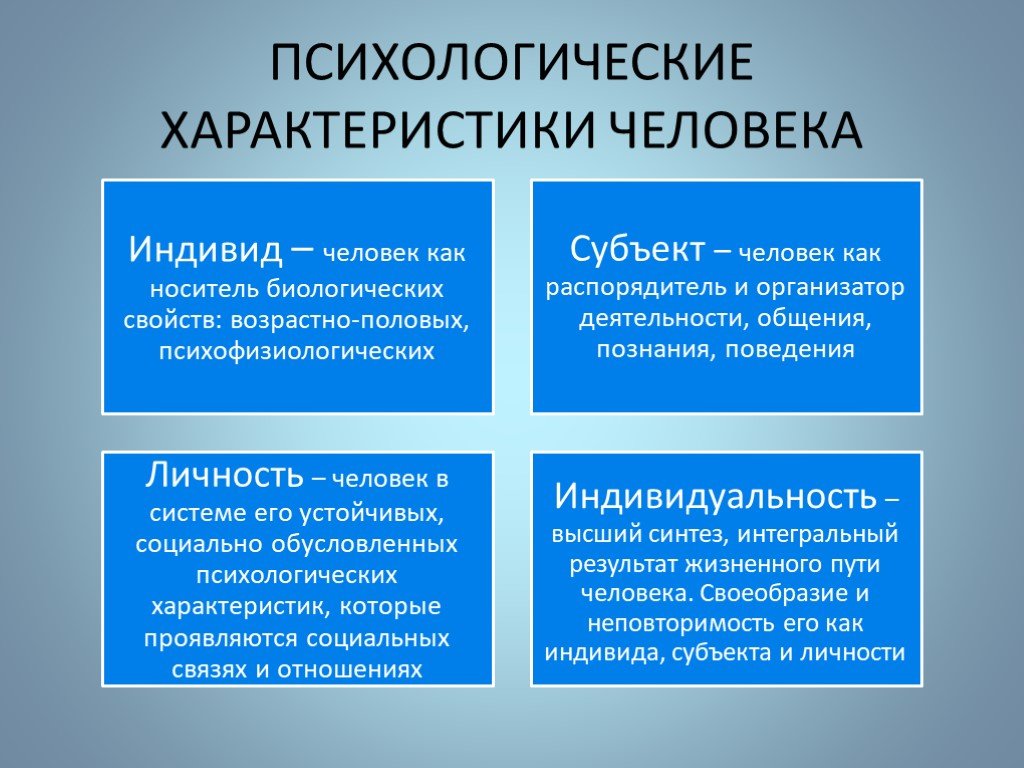

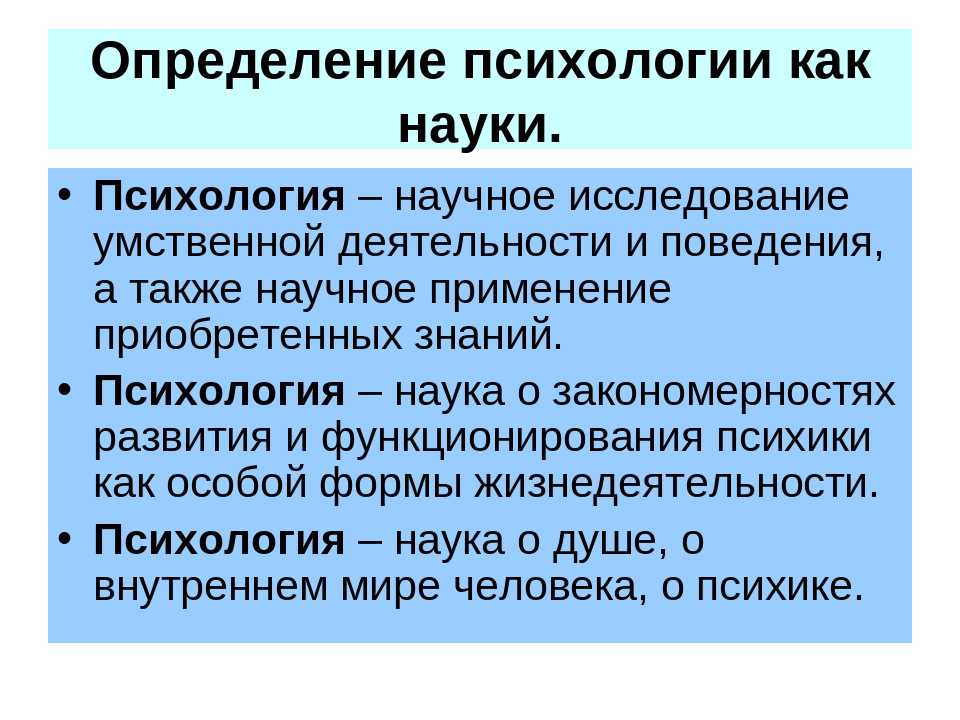

Человек — существо сложное и многостороннее. Его изучают многие науки — биология, антропология, история, культурология, социология и др. Исследование общих закономерностей его взаимодействия с внешним миром осуществляет специальная наука — психология (от греч. psyche — душа и logos — наука).

Исследование общих закономерностей его взаимодействия с внешним миром осуществляет специальная наука — психология (от греч. psyche — душа и logos — наука).

Предметом психологии является человек как субъект деятельности, системные качества его саморегуляции, закономерности становления и функционирования психики, его способность отражать мир, познавать его и регулировать свое взаимодействие с ним. Говоря кратко, психология — это наука о психике человека.

Психика возникла и формировалась как способность живых организмов активно взаимодействовать с окружающим миром на основе нейрофизиологического кодирования жизненно значимых воздействий и способов взаимодействия с ними, как способность адаптации организмов к среде.

В процессе эволюции психические механизмы адаптации организмов к среде непрерывно совершенствовались и на стадии человека превратились в мощный аппарат его сознания — знакового, понятийного моделирования действительности.

Психика — субъективное, сигнальное, социально обусловленное отражение действительности в системе идеальных образов, на основе которых осуществляется активное взаимодействие человека со средой. Психика осуществляет функцию ориентации и регуляции деятельности, поведения человека.

Психика осуществляет функцию ориентации и регуляции деятельности, поведения человека.

Психика человека — отражательно-регуляционная деятельность, обеспечивающая активное его взаимодействие с окружающим миром на основе присвоения общечеловеческого опыта.

Человеческая психика — это система субъективных образов действительности, внутренний мир человека, имеющий свои законы становления и функционирования.

Психика обеспечивает избирательные контакты субъекта с действительностью в зависимости от системы его потребностей и распознавания в среде того, что удовлетворяет эти потребности. Психика — сигнальное отражение действительности: внешние признаки явлений служат для человека сигналом их значения и смысла.

Психика человека приобретает особую форму — форму сознания, порождаемую общественным способом его существования. Однако сознание не исчерпывает всей сущности психики. Наряду с ним у человека существуют и биологически сформированные психические структуры (сфера его врожденно бессознательной деятельности), и обширная сфера прижизненно приобретенных автоматизмов (сфера подсознания).

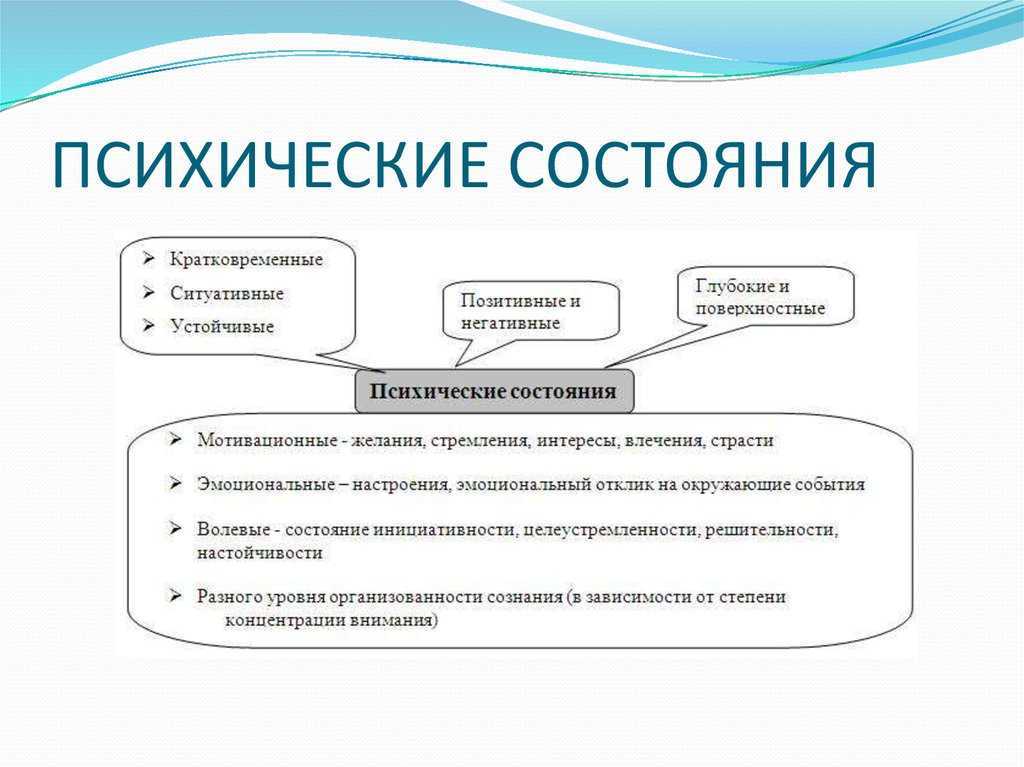

Основные явления психики — психические процессы формирования идеальных (психических) образов и процессы психической регуляции деятельности.

Психический образ — целостное, интегративное отражение относительно самостоятельной, дискретной части действительности, информационная модель действительности, используемая человеком для регуляции своей жизнедеятельности.

Психические образы идеальны, поскольку мир представлен в сознании человека общезначимыми идеальными формами. Они могут быть первичными (образы ощущений, восприятий) и вторичными (образы памяти, мышления и воображения).

Психические образы несут информацию о локализации реальных объектов во внешнем пространстве, в них представлена совокупность присущих отражаемому объекту качеств: форма, цвет, фактура и др.

Эти образы возникают в результате не одномоментных фотографических отражений, а их активного построения. В процессе построения образа существенную роль играют двигательные, биомеханические процессы. Движения создают каркас образа, а образ затем обеспечивает систему движений. Психические образы дают возможность схематизации, концептуализации действительности.

Движения создают каркас образа, а образ затем обеспечивает систему движений. Психические образы дают возможность схематизации, концептуализации действительности.

Психические образы многомерны: они функционируют в контексте данной деятельности. В психическом образе актуализируется то его предметное содержание, которое соответствует смыслу стоящей перед субъектом задачи. Эти образы пластичны. Как и реальные объекты, они дают возможность совершать с ними определенные действия, осуществлять образное мышление, проигрывать варианты возможного развития действительности.

Психический образ имеет большую информационную емкость: он сам по себе может служить источником разнообразной информации.

Психика — субъективное отражение объективного мира. Воспринимая одну и ту же ситуацию, люди разного уровня образования и воспитания обращают внимание на различные ее стороны, по-разному к ней относятся. То, что мы воспринимаем, определяется не только находящимся перед нами объектом, но и нашей психической активностью и психической организацией, нашими знаниями и потребностями.

В психическом образе могут отсутствовать многие элементы объекта отражения. И напротив, в образе могут присутствовать даже те элементы, которые отсутствуют в конкретном отражаемом объекте, однако должны быть у него в данной ситуации.

В практической и теоретической деятельности человек формирует обобщенные образы — информационные модели, схемы, в которые включаются свойства и отношения объектов, имеющие первостепенное значение для его деятельности.

В регуляции поведения человека, его психических состояний существенную роль играют и непосредственные чувственные образы. Произвольно вызывая те или иные из них, человек способен отвлечься от текущей ситуации и руководствоваться актуализированным образом.

Сила захватившего человека психического образа столь же велика, как и непосредственные воздействия среды. И это создает неограниченные возможности внутренней психической саморегуляции человека.

Итак, психическое отражение, психический образ — не зеркальное, не фотографическое, а концептуализированное, идеально преобразованное отражение действительности. Идеальность психического отражения необходимо понимать как социокультурную, духовную обусловленность человеческой психики, обусловленность чувственной основы психического отражения всеобщими человеческими представлениями и понятиями.

Идеальность психического отражения необходимо понимать как социокультурную, духовную обусловленность человеческой психики, обусловленность чувственной основы психического отражения всеобщими человеческими представлениями и понятиями.

Идеальность психического образа есть не что иное, как отображение в нем общественно-исторического опыта человечества. Сознательно регулировать свою деятельность — значит организовать ее на основе не непосредственных инстинктивных побуждений, а социально заданных требований и условий.

Сознание — способность человека отражать мир и себя со знанием, подчинять свое поведение человеческим понятиям и всеобщим законам.

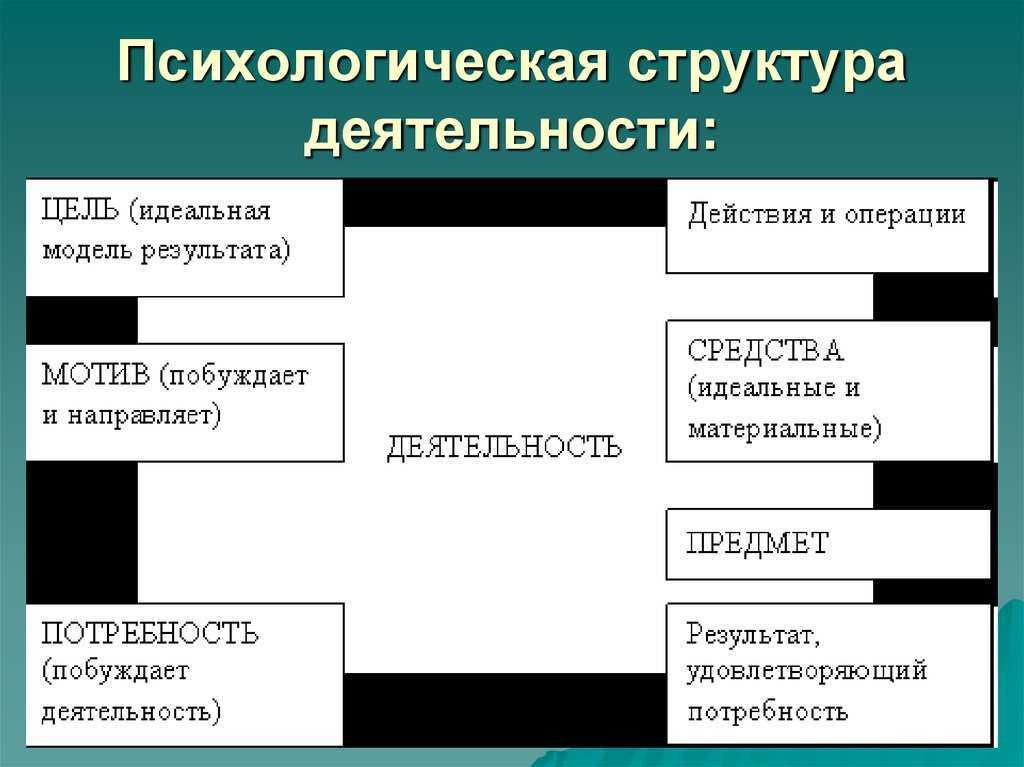

Психика человека формируется и проявляется в его деятельности. Деятельность — человеческий способ овладения действительностью посредством достижения сознательно поставленных целей на основе общечеловеческого опыта. Человеческая деятельность служит и движущей силой общественно-исторического прогресса, и средством психического развития человека. Предметная деятельность человека, его общественно-историческая практика обеспечивают единство чувственной и понятийно-теоретической сфер его сознания.

Предметная деятельность человека, его общественно-историческая практика обеспечивают единство чувственной и понятийно-теоретической сфер его сознания.

В процессе формирования психики человека его внешние действия с материальными объектами преобразуются в умственные действия. Благодаря способности действовать в уме человек научился моделировать различные отношения между объектами, предвидеть результаты своих действий. Следовательно, в содержание психики входят и безобразные компоненты — обобщенные отношения, значения и смыслы, которые образуют семантическое поле психики индивида.

Научная трактовка сущности психики сводится к следующим положениям:

- Психика возникла на определенной стадии развития материи и является отражательно-регуляционным механизмом приспособительного поведения живых организмов. По мере их эволюционного развития развивалась и их психика. В своем формировании она прошла два этапа: инстинкты и индивидуальное научение.

- Психика человека, сознание — высший этап развития психики; ее возникновение обусловлено трудовой деятельностью человека в условиях коллективного общения.

- Психика человека формируется в его активной деятельности. Закономерности психики — закономерности перехода внешнего взаимодействия с предметами в психический образ и психического образа в регулируемое им действие.

- Психика опосредствована деятельностью мозга, но сама по себе она явление идеальное, т. е. обусловлена социокультурными факторами.

- Психические явления имеют определенную структуру и системную организацию.

- Наряду с наследственно и эмпирически приобретенными формами поведения человек владеет принципиально новым средством ориентировки в окружающей действительности — знаниями, которые представляют собой концентрированный опыт человечества, передаваемый посредством слова. Психика человека формируется и постоянно обогащается в условиях социального окружения, в процессе усвоения социального опыта.

- Сознание человека отражает существенные стороны, закономерные взаимосвязи действительности.

Сознание — это отношение человека к миру со знанием, его объективных закономерностей. Оно дает возможность решать жизненные проблемы не с помощью метода проб и ошибок, а на основе установления устойчивых, закономерных связей и отношений между различными сторонами окружающей среды. (Жарким летом человек заготавливает топливо, зная, что неминуемо наступит зима.)

Сознание — это отношение человека к миру со знанием, его объективных закономерностей. Оно дает возможность решать жизненные проблемы не с помощью метода проб и ошибок, а на основе установления устойчивых, закономерных связей и отношений между различными сторонами окружающей среды. (Жарким летом человек заготавливает топливо, зная, что неминуемо наступит зима.) - Сознание характеризуется осознанностью целей деятельности, понятийным моделированием будущих событий, предвосхищением результатов своих действий в системе общечеловеческих понятий, знаний. Человек заранее предвидит, планирует ожидаемый результат своих действий и выбирает адекватные средства и способы их достижения. Он строит программу своей деятельности, первоначально моделируя ее в уме. Его деятельность не ограничена непосредственным восприятием ситуации, а строится на основе знания закономерностей ее развития. Сознание человека прогнозирует закономерное наступление событий, с опережением отражая действительность.

- Индивидуальное сознание обусловлено общественным сознанием.

Различаются четыре формы (сферы) общественного сознания: а) наука — система научных знаний, представлений, концеп ций и мировоззренческих ориентации; б) соционормативная-сфера общественного сознания — система нравственных, идеологических, политических, правовых ценностей, система социальных норм данного общества; в) искусство — духовно-практическое освоение действительности образными средствами, образное моделирование типичных сторон действительности; г) религия, вера — культ сверхъестественной силы, воплощающей в себе идеальные качества, духовная опора верующих людей. Вера в сверхъестественную божественную силу обеспечивает концептуальную определенность миропонимания верующих людей.Все формы общественного сознания формируют идеологию — систему базовых ценностей, основополагающих идей, которая регулирует жизнедеятельность общества. Однако идеология может быть прогрессивной и реакционной, реалистической и утопической. Утопические идеологии ведут к мифологизации массового сознания.

Различаются четыре формы (сферы) общественного сознания: а) наука — система научных знаний, представлений, концеп ций и мировоззренческих ориентации; б) соционормативная-сфера общественного сознания — система нравственных, идеологических, политических, правовых ценностей, система социальных норм данного общества; в) искусство — духовно-практическое освоение действительности образными средствами, образное моделирование типичных сторон действительности; г) религия, вера — культ сверхъестественной силы, воплощающей в себе идеальные качества, духовная опора верующих людей. Вера в сверхъестественную божественную силу обеспечивает концептуальную определенность миропонимания верующих людей.Все формы общественного сознания формируют идеологию — систему базовых ценностей, основополагающих идей, которая регулирует жизнедеятельность общества. Однако идеология может быть прогрессивной и реакционной, реалистической и утопической. Утопические идеологии ведут к мифологизации массового сознания. - Сознание связано с самосознанием, субъективной особенностью индивидуального сознания, системой ценностно-смысловых, личностных отношений человека к миру.

Свое взаимодействие с миром человек регулирует, исходя из представлений о самом себе, объединенных в целостный образ Я-концепции. Самосознание — субъективно-семантическое (от греч. se-mantikos — обозначающий) пространство личности. Самосознание определяет уровень самоорганизации индивида, принципы его поведенческой саморегуляции, самопостроения и самоутверждения. Самосознание — саморефлексия, самоопределение индивида — может быть истинным и ошибочным, порождающим возвышенные устремления и роковые жизненные заблуждения.

Свое взаимодействие с миром человек регулирует, исходя из представлений о самом себе, объединенных в целостный образ Я-концепции. Самосознание — субъективно-семантическое (от греч. se-mantikos — обозначающий) пространство личности. Самосознание определяет уровень самоорганизации индивида, принципы его поведенческой саморегуляции, самопостроения и самоутверждения. Самосознание — саморефлексия, самоопределение индивида — может быть истинным и ошибочным, порождающим возвышенные устремления и роковые жизненные заблуждения.

Успех жизнедеятельности индивида зависит от его способности к самоанализу, от приведения его внутреннего мира в соответствие с объективными внешними условиями, от вычленения в них существенного и несущественного, социально санкционированного, полезного и вредного.

Концептуально организованная, одухотворенная личность не идет на поводу у случайных обстоятельств, сиюминутных гедонистических устремлений — ее поведение детерминируется системой базовых духовных ценностей, принципами нравственности, добра, справедливости и человеческого достоинства.

Сознание, как характерная особенность человеческой психики, реализуется через механизм бидоминанты — внутриличностной коммуникации, общения человека с самим собой. И этот внутриличностный диалог опосредуется социальными критериями.

Наше внутреннее Я — интериоризированный «другой» — внедренное в нас социальное начало (alter ego).

Явления действительности отражаются сознанием индивида интенционально (от лат. intentio — стремление) — пристрастно-избирательно в зависимости от их значимости в практике данного человека. При этом одни явления связываются в индивидуальном сознании с комплексом других, сопровождаются, как писал У. Джемс, «психологическими обертонами», «вставляются в оправу» других известных индивиду явлений, включаются в спектр усвоенной индивидом общечеловеческой культуры.

Все это позволяет говорить о едином потоке сознания, который становится основой поведенческой системы индивида: все поведенческие акты человека имеют личностную обусловленность.

Сознание шире, чем мышление

Оно является целостным интегрированным отражением внешнего мира, включающим в себя все формы психической деятельности: и формы чувственного отражения мира (ощущение, восприятие, представление), и рациональное познание (обобщенно-теоретическое отражение мира), и эмоционально-волевую сферу психической саморегуляции.

В отечественной психологии изучение сознания как особого феномена, имеющего собственное содержание, было выдвинуто в качестве фундаментальной задачи В. М. Бехтеревым. В работе «Сознание и его границы» (Казань, 1888) ученый, постулируя отражательную природу сознания, вводит понятия его структуры и уровней. На основе критерия «сложность содержания сознания» Бехтерев выделил

- на исходном уровне, в младенчестве, когда еще отсутствуют ясные представления, сознание проявляется в неясном чувствовании индивидом своего существования;

- на следующем уровне возникают первые самопредставления — представления о Я как о субъекте и не-Я как об объекте.

На этом фундаменте начинает формироваться самосознание личности;

На этом фундаменте начинает формироваться самосознание личности; - далее расширяются представления о внешнем мире, совершенствуются ориентационные механизмы.

Наиболее сложная форма сознания, по Бехтереву, — нравственные, религиозные и правовые представления, которые составляют интимное ядро личности, определяющее ее волевую саморегуляцию.

Высшая ступень формирования сознания — «то состояние внутреннего мира, когда человек, с одной стороны, обладает способностью по произволу вводить в сферу сознания те или другие из бывших прежде в его сознании представлений, с другой — может давать отчет о происходящих в его сознании явлениях, о смене одних представлений другими, иначе говоря, может анализировать происходящие в нем самом психические процессы».

В.М. Бехтерев задолго до советских психологов установил принцип внутреннего опосредования внешних явлений. «Наблюдения показывают, что процесс введения представлений в сферу ясного сознания зависит только частично от внешних условий, иначе говоря от объективных качеств подействовавшего на нас внешнего впечатления, главнейшим же образом — от внутренних условий». В связи с этим Бехтерев исследовал зависимость восприятия и запоминания материала от психического состояния испытуемого, отношения его к предъявляемому материалу, его установок и нравственных позиций («нравственного ядра личности»).

В связи с этим Бехтерев исследовал зависимость восприятия и запоминания материала от психического состояния испытуемого, отношения его к предъявляемому материалу, его установок и нравственных позиций («нравственного ядра личности»).

В онтогенезе осуществляется поэтапный переход от низших форм сознания к его высшим формам.

Высшие формы вбирают в себя и трансформируют все низшие. В патологических случаях происходит распад сознания в обратной последовательности: вначале расстраиваются высшие формы сознания, затем его низшие образования и лишь в последнюю очередь — биологическая база.

В психологии и психиатрии широко распространены введенные К. Ясперсом метафорические понятия ясности и помрачнения сознания. Критериями помрачнения (неясности) сознания стали считаться: отсутствие отчетливого восприятия окружающего, дезориентация во времени и пространстве, бессвязность мышления, стертость воспоминаний. Совокупность всех указанных признаков и образует «потерю сознания», его нарушенность.

Итак, сознание — присущий человеку высший уровень психического отражения действительности в социально выработанных формах — понятиях и оценочных суждениях.

Существуют некоторые критерии минимально необходимого уровня сознания для психического взаимодействия индивида со средой. Нарушение этих критериев означает нарушенность сознания, утрату взаимодействия субъекта с действительностью. Признаками нарушенного сознания являются исчезновение предметной отчетливости восприятия, связанности мышления, ориентировки в пространстве, неспособность к саморегуляции и самоотчету.

Нормой для личности является отражение мира в объективных взаимосвязях и смысловых значениях. Сознательное поведение личности — концептуально организованное поведение, основанное на соотнесении явлений действительности с социально сформированными понятиями.

Во всех случаях патологии сознания происходит деперсонализация индивида, нарушение семантических (смысловых) структур его самосознания. Это позволяет сделать вывод, что самосознание личности, личностные, социально соотнесенные образования являются ядром сознательной саморегуляции человека.

Это позволяет сделать вывод, что самосознание личности, личностные, социально соотнесенные образования являются ядром сознательной саморегуляции человека.

На примерах психических аномалий и нарушений сознания мы отчетливо видим, что психика отдельного человека неразрывно связана с его социально обусловленными ориентациями,с социально-понятийным отражением действительности.

Ментальные реальности — концепция психического расстройства и проблема разума и тела

С философской точки зрения тема статьи Томаса Шрамма кажется хорошо известной, поскольку он затрагивает один из самых ярких споров как в классической, так и в современной науке. философия: проблема разума и тела. Конечно, Шрамме не пытается широко осветить этот общий вопрос. Он скорее сосредотачивается на пренебрежении философскими подходами в контексте поиска надежного определения психических расстройств, что привело к концептуальным, а также теоретическим проблемам для психологии и психиатрии. В результате такого пренебрежения, утверждает Шрамме, психиатрия сталкивается с воображаемой дилеммой, которая подразумевает либо картезианский дуализм, либо редукционизм/элиминативизм при попытке спасти понятие «психического расстройства». Вкратце, эта кажущаяся дилемма для современной психиатрии выглядит следующим образом: либо мы пытаемся спасти понятие психического расстройства, заявляя о независимой сфере психического, и приходим к неправдоподобности субстанциального дуализма. Или же мы пытаемся избежать этой проблемы посредством последовательной соматизации и натуралистической редукции ментальных терминов и явлений, тем самым фактически избавляясь от всякого субстанциального значения психическое расстройство. Таким образом, кажется, что психиатрия застряла «между Сциллой редукции и Харибдой дуализма» (Schramme, 2013, стр. 2).

Вкратце, эта кажущаяся дилемма для современной психиатрии выглядит следующим образом: либо мы пытаемся спасти понятие психического расстройства, заявляя о независимой сфере психического, и приходим к неправдоподобности субстанциального дуализма. Или же мы пытаемся избежать этой проблемы посредством последовательной соматизации и натуралистической редукции ментальных терминов и явлений, тем самым фактически избавляясь от всякого субстанциального значения психическое расстройство. Таким образом, кажется, что психиатрия застряла «между Сциллой редукции и Харибдой дуализма» (Schramme, 2013, стр. 2).

Как убедительно показывает Шрамме, преобладающее признание этой предполагаемой дилеммы в психиатрии связано с некоторыми фундаментальными заблуждениями и «ограниченным пониманием философских дебатов по проблеме разума и тела» (Schramme, 2013, стр. 1). Он демонстрирует это утверждение, обсуждая две выдающиеся позиции в философии сознания, которые — хотя и совершенно по-разному — устраняют уровень психологического объяснения и в то же время любое значимое значение психического расстройства: теория тождества и элиминативный материализм. Хотя его обсуждение по необходимости остается поверхностным, оно охватывает наиболее важные возражения против обеих теорий. Для философов самый удивительный аспект шраммовского анализа этого весьма известного противоречия состоит в том, что психиатрия до сих пор в значительной степени игнорировала важные концептуальные различия, которые могли бы помочь избежать ложных выводов, таких как идея о том, что понятие психического расстройства убедительно подразумевает «картезианский взгляд на проблему разума и тела, согласно которому разум и мозг являются отдельными и совершенно разными сферами, подход, который несовместим с современными философскими и нейробиологическими взглядами» (Stein et al., 2010, стр. 1760). Более пристальный взгляд на эти «современные философские взгляды» показал бы, что между «ментальным» и субстанциальным дуализмом нет необходимой связи, а есть скорее разные (например, феноменологический и нарративный) подходы, которые пытаются определить и описать богатую концепцию психического заболевания без возвращение к картезианству (обзор см.

Хотя его обсуждение по необходимости остается поверхностным, оно охватывает наиболее важные возражения против обеих теорий. Для философов самый удивительный аспект шраммовского анализа этого весьма известного противоречия состоит в том, что психиатрия до сих пор в значительной степени игнорировала важные концептуальные различия, которые могли бы помочь избежать ложных выводов, таких как идея о том, что понятие психического расстройства убедительно подразумевает «картезианский взгляд на проблему разума и тела, согласно которому разум и мозг являются отдельными и совершенно разными сферами, подход, который несовместим с современными философскими и нейробиологическими взглядами» (Stein et al., 2010, стр. 1760). Более пристальный взгляд на эти «современные философские взгляды» показал бы, что между «ментальным» и субстанциальным дуализмом нет необходимой связи, а есть скорее разные (например, феноменологический и нарративный) подходы, которые пытаются определить и описать богатую концепцию психического заболевания без возвращение к картезианству (обзор см. Perring, 2010).

Perring, 2010).

Шрамме удается продемонстрировать общие проблемы редуктивной и элиминативной теорий и показать, что оба типа теорий не дают веских оснований для отказа от «возможности независимой концептуализации психического заболевания» (Schramme, 2013, стр. 3). Однако лишь в меньшей степени он обращается к специфическим чертам душевного заболевания, которые определяют его концептуальную автономию и защищают его от научного натурализма и редуктивного объяснения. Поэтому в качестве расширения линии аргументации Шрамма я кратко рассмотрю случай посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Посттравматическое стрессовое расстройство стало хорошо известно среди ветеранов войны, которые — пассивно или активно — участвовали в экстремальных формах физического или психологического насилия. После возвращения с миссии, иногда спустя годы или даже десятилетия, некоторые из них начинают вновь переживать определенные эпизоды, например, непреднамеренное убийство мирных жителей. Эти эпизоды предстают как очень живые, неконтролируемые автобиографические воспоминания, которые эмоционально воздействуют на больного и неизбежно приковывают его внимание. Заставляя пациента вновь и вновь переживать травматический опыт, такие воспоминания создают «черные дыры» (Pitman and Orr, 19).90, с. 469) в нарративной реальности человека, ненамеренно привлекая его внимание, не имея возможности удачно интегрировать вспоминаемое событие в историю своей жизни. Являясь неизгладимой частью исторической реальности личности, она не может в то же время приниматься как действительно принадлежащая себе и, следовательно, не может быть интегрирована в нарративную реальность личности (Юнгерт, 2013, с. 202). . Таким образом, в истории жизни человека остается инородное тело , которое постоянно вызывает воспоминания и вызывает у человека страдания от его прошлого (Hampe, 2007, стр. 9).2).

Эти эпизоды предстают как очень живые, неконтролируемые автобиографические воспоминания, которые эмоционально воздействуют на больного и неизбежно приковывают его внимание. Заставляя пациента вновь и вновь переживать травматический опыт, такие воспоминания создают «черные дыры» (Pitman and Orr, 19).90, с. 469) в нарративной реальности человека, ненамеренно привлекая его внимание, не имея возможности удачно интегрировать вспоминаемое событие в историю своей жизни. Являясь неизгладимой частью исторической реальности личности, она не может в то же время приниматься как действительно принадлежащая себе и, следовательно, не может быть интегрирована в нарративную реальность личности (Юнгерт, 2013, с. 202). . Таким образом, в истории жизни человека остается инородное тело , которое постоянно вызывает воспоминания и вызывает у человека страдания от его прошлого (Hampe, 2007, стр. 9).2).

Почему посттравматическое стрессовое расстройство является хорошим примером нередуцируемости психологического объяснения, которое Шрамме пытается защитить? В первую очередь потому, что он раскрывает фундаментальные проблемы, возникающие в результате любой попытки свести внутреннюю перспективу человеческого разума к внешней перспективе человеческого мозга. Как описано выше, травматическое расстройство можно понимать как разрыв в истории человека, вызванный травматическим событием. Осознание этого разрыва связано с категориями смысла и субъективной реальности — представлением об истинности чего-либо 9.0003 вместо кого-то, что опять-таки можно уловить только в том случае, если предположить некую ментальную реальность и существование внутренней перспективы. Именно реконструируя эти внутренние перспективы, психиатрия способна получить доступ к травматическим расстройствам и — по крайней мере в некоторых случаях — найти способ справиться с ними совместно с пациентом.

Как описано выше, травматическое расстройство можно понимать как разрыв в истории человека, вызванный травматическим событием. Осознание этого разрыва связано с категориями смысла и субъективной реальности — представлением об истинности чего-либо 9.0003 вместо кого-то, что опять-таки можно уловить только в том случае, если предположить некую ментальную реальность и существование внутренней перспективы. Именно реконструируя эти внутренние перспективы, психиатрия способна получить доступ к травматическим расстройствам и — по крайней мере в некоторых случаях — найти способ справиться с ними совместно с пациентом.

В принципе, даже самая изощренная нейробиология или биологическая психиатрия не смогут адекватно подойти к психическим расстройствам, таким как посттравматическое стрессовое расстройство, потому что распознавание или анализ внутренних точек зрения не является частью их методологического репертуара и не может быть понято его основные понятия. Вместо этого, пытаясь описать психологические явления исключительно с помощью соматических терминов и категорий, они фактически устраняют эти перспективы, потому что «ничто не является истинным для соматических структур самих по себе, то есть их нельзя рассматривать как нечто с внутренней точки зрения» (Hampe , 2007, стр. 100). Однако сохранение сферы внутренней перспективы не обязательно означает обращение к субстанциальному дуализму. В соответствии с рассуждениями Шрамма достаточно рассматривать ментальное и соматическое измерения как феноменологически разные, но дополняющие друг друга аспекты одной субстанции.

100). Однако сохранение сферы внутренней перспективы не обязательно означает обращение к субстанциальному дуализму. В соответствии с рассуждениями Шрамма достаточно рассматривать ментальное и соматическое измерения как феноменологически разные, но дополняющие друг друга аспекты одной субстанции.

Хампе, М. (2007). Мозг Ахилла: философские заметки о травме. История. Гум. наука . 20, 85–103. doi: 10.1177/0952695107079336

Полный текст CrossRef

Юнгерт, М. (2013). Personen und ihre Vergangenheit. Gedächtnis, Erinnerung und personale Identität [ Persons and its Past. Память и личность ]. Бостон, Массачусетс, Берлин: Де Грюйтер. doi: 10.1515/9783110333893

Полный текст CrossRef

Perring, C. (2010). «Психическое заболевание», в Стэнфордская философская энциклопедия . Стэнфорд: Стэнфордский университет. Доступно в Интернете по адресу: http://plato.stanford.edu/entries/mentalx-illness/ [по состоянию на 24 августа 2013 г. ].

].

Питман Р.К. и Орр С.П. (1990). Черная дыра травмы. биол. Психол . 27, 469–471. doi: 10.1016/0006-3223(90)90437-7

Опубликовано Аннотация | Опубликован полный текст | Полный текст CrossRef

Schramme, T. (2013). Об автономности понятия болезни в психиатрии. Фронт. Психол . 4:457. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00457.

Опубликован Аннотация | Опубликован полный текст | Полный текст CrossRef

Стейн, Д. Дж., Филлипс, К. А., Болтон, Д., Фулфорд, К. В. М., Сэдлер, Дж. З., и Кендлер, К. С. (2010). Что такое психическое/психиатрическое расстройство? От DSM-IV к DSM-V. Психология. Мед . 40, 1759–1765. doi: 10.1017/S0033 291709992261.

Pubmed Abstract | Опубликован полный текст | CrossRef Full Text

Что такое психическое заболевание? – Культура и психология

психологическое расстройство — это состояние, характеризующееся ненормальными мыслями, чувствами и поведением. Психопатология — это изучение психологических расстройств, включая их симптомы, этиологию (то есть их причины) и лечение. Термин психопатология может также относиться к проявлению психологического расстройства. Хотя консенсус может быть трудным, для специалистов в области психического здоровья чрезвычайно важно договориться о том, какие виды мыслей, чувств и поведения действительно ненормальны в том смысле, что они действительно указывают на наличие психопатологии. Определенные модели поведения и внутренних переживаний легко могут быть названы ненормальными и явно означают какое-то психологическое расстройство. Человек, который моет руки 40 раз в день, и человек, который утверждает, что слышит голоса демонов, демонстрируют поведение и внутренние переживания, которые большинство сочло бы ненормальными. Ненормальное относится к убеждениям и поведению, которые предполагают существование психологического расстройства.

Термин психопатология может также относиться к проявлению психологического расстройства. Хотя консенсус может быть трудным, для специалистов в области психического здоровья чрезвычайно важно договориться о том, какие виды мыслей, чувств и поведения действительно ненормальны в том смысле, что они действительно указывают на наличие психопатологии. Определенные модели поведения и внутренних переживаний легко могут быть названы ненормальными и явно означают какое-то психологическое расстройство. Человек, который моет руки 40 раз в день, и человек, который утверждает, что слышит голоса демонов, демонстрируют поведение и внутренние переживания, которые большинство сочло бы ненормальными. Ненормальное относится к убеждениям и поведению, которые предполагают существование психологического расстройства.

С другой стороны, подумайте о нервозности, которую испытывает молодой человек при разговоре с привлекательными женщинами, или об одиночестве и тоске по дому, которые испытывает первокурсник в течение первого семестра колледжа. нормального. Итак, какие мысли, чувства и поведение представляют собой истинное психологическое расстройство? Психологи работают над тем, чтобы отличить психологические расстройства от внутренних переживаний и поведения, которые являются просто ситуативными, идиосинкразическими или нетрадиционными.

нормального. Итак, какие мысли, чувства и поведение представляют собой истинное психологическое расстройство? Психологи работают над тем, чтобы отличить психологические расстройства от внутренних переживаний и поведения, которые являются просто ситуативными, идиосинкразическими или нетрадиционными.

Самая последняя редакция DSM [Изображение: Рене Вальтер, https://goo.gl/CcJAA1, CC BY-NC-SA 2.0, https://goo.gl/Toc0ZF] Самая последняя редакция МКБ [Image CC Public Domain]

Прогресс в лечении психических заболеваний обязательно подразумевает улучшение диагностики психических заболеваний. Стандартизированная система диагностической классификации с согласованными определениями психологических расстройств создает общий язык среди поставщиков услуг в области психического здоровья и помогает в клинических исследованиях. Хотя расстройства были известны еще древним грекам, только в 1883 году немецкий психиатр Эмиль Крепелин (1856–1819 гг.)26) опубликовал комплексную систему психологических расстройств, в основе которой лежала картина симптомов (т. е. синдром), указывающая на лежащую в их основе физиологическую причину. Другие клиницисты также предложили системы классификации, которые стали популярными, но потребность в единой общей системе проложила путь к публикации Американской психиатрической ассоциацией в 1952 году первого Диагностического и статистического руководства (DSM). Самая последняя версия — DSM-5 (2013 г.). Каждый пересмотр отражает попытку помочь клиницистам упорядочить диагностику и лучше работать с другими диагностическими системами, такими как диагностика здоровья, описанная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

е. синдром), указывающая на лежащую в их основе физиологическую причину. Другие клиницисты также предложили системы классификации, которые стали популярными, но потребность в единой общей системе проложила путь к публикации Американской психиатрической ассоциацией в 1952 году первого Диагностического и статистического руководства (DSM). Самая последняя версия — DSM-5 (2013 г.). Каждый пересмотр отражает попытку помочь клиницистам упорядочить диагностику и лучше работать с другими диагностическими системами, такими как диагностика здоровья, описанная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Резюме

Психологические расстройства — это состояния, характеризующиеся ненормальными мыслями, чувствами и поведением. Несмотря на сложность, психологам и специалистам в области психического здоровья важно договориться о том, какие виды внутренних переживаний и поведения определяют наличие психологического расстройства. Внутренние переживания и поведение, которые нетипичны или нарушают социальные нормы, могут указывать на наличие расстройства; однако каждый из этих критериев сам по себе недостаточен.

Сознание — это отношение человека к миру со знанием, его объективных закономерностей. Оно дает возможность решать жизненные проблемы не с помощью метода проб и ошибок, а на основе установления устойчивых, закономерных связей и отношений между различными сторонами окружающей среды. (Жарким летом человек заготавливает топливо, зная, что неминуемо наступит зима.)

Сознание — это отношение человека к миру со знанием, его объективных закономерностей. Оно дает возможность решать жизненные проблемы не с помощью метода проб и ошибок, а на основе установления устойчивых, закономерных связей и отношений между различными сторонами окружающей среды. (Жарким летом человек заготавливает топливо, зная, что неминуемо наступит зима.) Различаются четыре формы (сферы) общественного сознания: а) наука — система научных знаний, представлений, концеп ций и мировоззренческих ориентации; б) соционормативная-сфера общественного сознания — система нравственных, идеологических, политических, правовых ценностей, система социальных норм данного общества; в) искусство — духовно-практическое освоение действительности образными средствами, образное моделирование типичных сторон действительности; г) религия, вера — культ сверхъестественной силы, воплощающей в себе идеальные качества, духовная опора верующих людей. Вера в сверхъестественную божественную силу обеспечивает концептуальную определенность миропонимания верующих людей.Все формы общественного сознания формируют идеологию — систему базовых ценностей, основополагающих идей, которая регулирует жизнедеятельность общества. Однако идеология может быть прогрессивной и реакционной, реалистической и утопической. Утопические идеологии ведут к мифологизации массового сознания.

Различаются четыре формы (сферы) общественного сознания: а) наука — система научных знаний, представлений, концеп ций и мировоззренческих ориентации; б) соционормативная-сфера общественного сознания — система нравственных, идеологических, политических, правовых ценностей, система социальных норм данного общества; в) искусство — духовно-практическое освоение действительности образными средствами, образное моделирование типичных сторон действительности; г) религия, вера — культ сверхъестественной силы, воплощающей в себе идеальные качества, духовная опора верующих людей. Вера в сверхъестественную божественную силу обеспечивает концептуальную определенность миропонимания верующих людей.Все формы общественного сознания формируют идеологию — систему базовых ценностей, основополагающих идей, которая регулирует жизнедеятельность общества. Однако идеология может быть прогрессивной и реакционной, реалистической и утопической. Утопические идеологии ведут к мифологизации массового сознания. Свое взаимодействие с миром человек регулирует, исходя из представлений о самом себе, объединенных в целостный образ Я-концепции. Самосознание — субъективно-семантическое (от греч. se-mantikos — обозначающий) пространство личности. Самосознание определяет уровень самоорганизации индивида, принципы его поведенческой саморегуляции, самопостроения и самоутверждения. Самосознание — саморефлексия, самоопределение индивида — может быть истинным и ошибочным, порождающим возвышенные устремления и роковые жизненные заблуждения.

Свое взаимодействие с миром человек регулирует, исходя из представлений о самом себе, объединенных в целостный образ Я-концепции. Самосознание — субъективно-семантическое (от греч. se-mantikos — обозначающий) пространство личности. Самосознание определяет уровень самоорганизации индивида, принципы его поведенческой саморегуляции, самопостроения и самоутверждения. Самосознание — саморефлексия, самоопределение индивида — может быть истинным и ошибочным, порождающим возвышенные устремления и роковые жизненные заблуждения. На этом фундаменте начинает формироваться самосознание личности;

На этом фундаменте начинает формироваться самосознание личности;