Тема 20. Психическое развитие человека

Понятие о развитии психики

Развитие

психики –

это процесс

накопления количественных и качественных

изменений психики, обусловливающих

формирование и функционирование

личности. Исследователями выработано

две основных подхода к пониманию данного

процесса. Представители первого утверждают, что психическое развитие

носит непрерывный характер, т.е. не

останавливается, не ускоряется и не

замедляется. поэтому

каких-либо четких границ, отделяющих

один его этап от другого, не существует.

Однако

большинство исследователей являются

сторонниками второго подхода: они убеждены, что развитие

дискретно (носит прерывистый характер).

начавшись

еще до рождения ребенка, оно разворачивается

и продолжается неравномерно (то

ускоряется, то замедляется). Это даёт

основания для выделения стадий или

этапов развития, качественно отличающихся

друг от друга. Все люди независимо от

индивидуальных особенностей проходят

каждую стадию развития.

Источники и механизмы психического развития

Источниками психического развития личности являются ведущая деятельность, ведущий тип общения и кризис развития. Ведущая деятельность – это, деятельность, которая преимущественно определяет психическое развитие ребенка в определенный период его жизни. Каждый возрастной период характеризуется особым видом деятельности. При переходе из одного периода в другой меняется и ведущая деятельность. Ведущими в разные периоды могут быть игра (дошкольное детство), учеба (младший школьный возраст), общение (подростковый возраст), труд (юношеский возраст). Определенному возрасту могут быть присущи и две ведущих деятельности. Пример. Младший школьный возраст: учебная и игровая деятельность.

Благодаря

ведущей деятельности достигаются

наибольшие результаты в развитии

познавательных процессов, происходит

формирование психологических (психических)

новообразований.

Ведущий тип общения – это общение, в результате которого формируются и закрепляются основные положительные черты личности. К типам общения относятся межличностный, межгрупповой, личностно-групповой и т.п. Пример.

Противоречия, возникающие в процессе психического развития, могут приводить к кризисам развития

Форма, длительность

и острота протекания кризисов существенно

отличаются в зависимости от индивидуальных

особенностей ребенка, условий его

воспитания, типа семьи, общества и пр.

Примеры. кризис

трех лет; кризис младшего школьного

возраста, кризис подросткового возраста.

Форма, длительность

и острота протекания кризисов существенно

отличаются в зависимости от индивидуальных

особенностей ребенка, условий его

воспитания, типа семьи, общества и пр.

Примеры. кризис

трех лет; кризис младшего школьного

возраста, кризис подросткового возраста.Механизмы развития

Главные механизмы развития – это интериоризация и екстериоризация. Процесс превращения внешних, практических действий во внутренние, умственные, называется интериоризацией (лат. interior — внутренний). Благодаря интериоризации психика человека приобретает способность оперировать образами предметов, которые в данный момент не воздействуют на органы чувств.

Важнейшим

средством интериоризации является слово,

которое выделяет и закрепляет в себе

существенные свойства вещей. Овладение

правильным употреблением слов есть

одновременно усвоение существенных

свойств вещей и способов оперирования

информацией. Усваивая слова, человек

фактически усваивает опыт человечества.

Таким образом, внутреннюю, психическую

деятельность можно рассматривать как

результат интериоризации внешней,

предметной деятельности. С другой

стороны, внешнюю, предметную деятельность

можно рассматривать как экстериоризацию внутренней,

психической деятельности.

Примеры.

Усваивая слова, человек

фактически усваивает опыт человечества.

Таким образом, внутреннюю, психическую

деятельность можно рассматривать как

результат интериоризации внешней,

предметной деятельности. С другой

стороны, внешнюю, предметную деятельность

можно рассматривать как экстериоризацию внутренней,

психической деятельности.

Примеры.

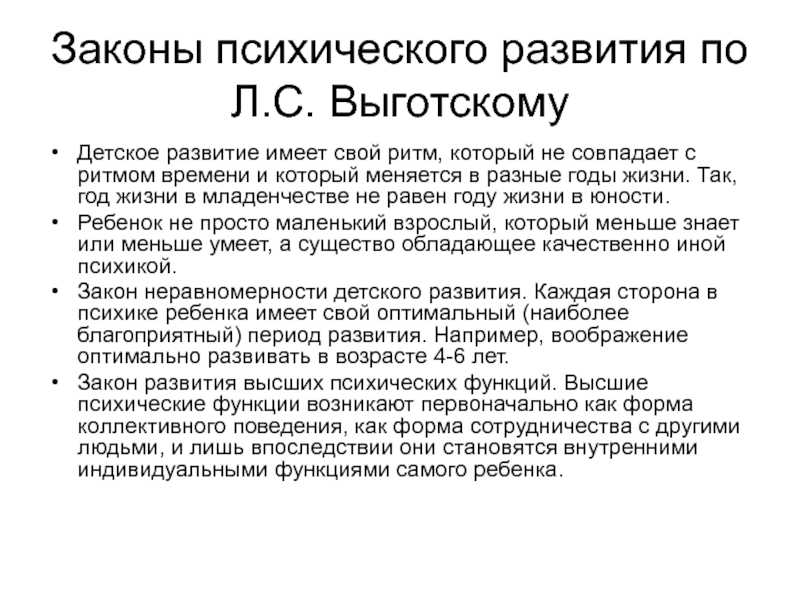

Закономерности психического развития

К основным закономерностям психического развития

1.Неравномерность развития. Данная закономерность проявляется в следующем.

А.

Развитие отдельных психических процессов

и функций происходит неравномерно.

Пример. у

одних людей в детском возрасте музыкальные

и хореографические способности

развиваются значительно быстрее, чем

у других (явление «вундеркиндов»). Однако

нет никаких гарантий, что и в дальнейшем

эта тенденция сохранится. по

данным психологов, примерно 75%

«вундеркиндов» во взрослой жизни не

становятся выдающимися мастерами своего

дела.

Б. На разных этапах возрастного развития одни свойства личности выступают как ведущие, другие развиваются менее интенсивно. Пример. в юношеском возрасте наиболее активно развивается память, что позволяет человеку именно в этот период успешно овладевать знаниями и навыками в различных областях науки, искусства, техники и пр.

В. Существуют наиболее благоприятные возрастные периоды для развития определенных психических функций. Их называют сензитивними периодами или периодами повышенной возрастной чувствительности. Пример. для развития музыкальных способностей это дошкольное детство, речи – возраст от 1 года до 8-9 лет. Если сензитивный период не использовать должным образом, развитие соответствующего свойства либо замедляется, либо становится невозможным. Пример. «дети-маугли», у которых пропущен ряд сензитивних периодов, не могут приспособиться к человеческому обществу.

2. Интеграция

психики. В основе развития психики лежит

повторяемость определенных ситуативных

состояний (тревога, агрессия, радость).

Закрепляясь в памяти, они постепенно

переходят в устойчивые свойства личности.

Пример. повторяемость

переживания радости приводит к

формированию оптимизма как черты

характера.

В основе развития психики лежит

повторяемость определенных ситуативных

состояний (тревога, агрессия, радость).

Закрепляясь в памяти, они постепенно

переходят в устойчивые свойства личности.

Пример. повторяемость

переживания радости приводит к

формированию оптимизма как черты

характера.

3. Пластичность психики и возможность компенсации одних свойств другими. Если определенные психические функции и свойства развиты недостаточно или отсутствуют, они могут компенсироваться развитием других. Пример. на фоне ослабленного зрения может развиваться повышенная чувствительность к музыкальным звукам.

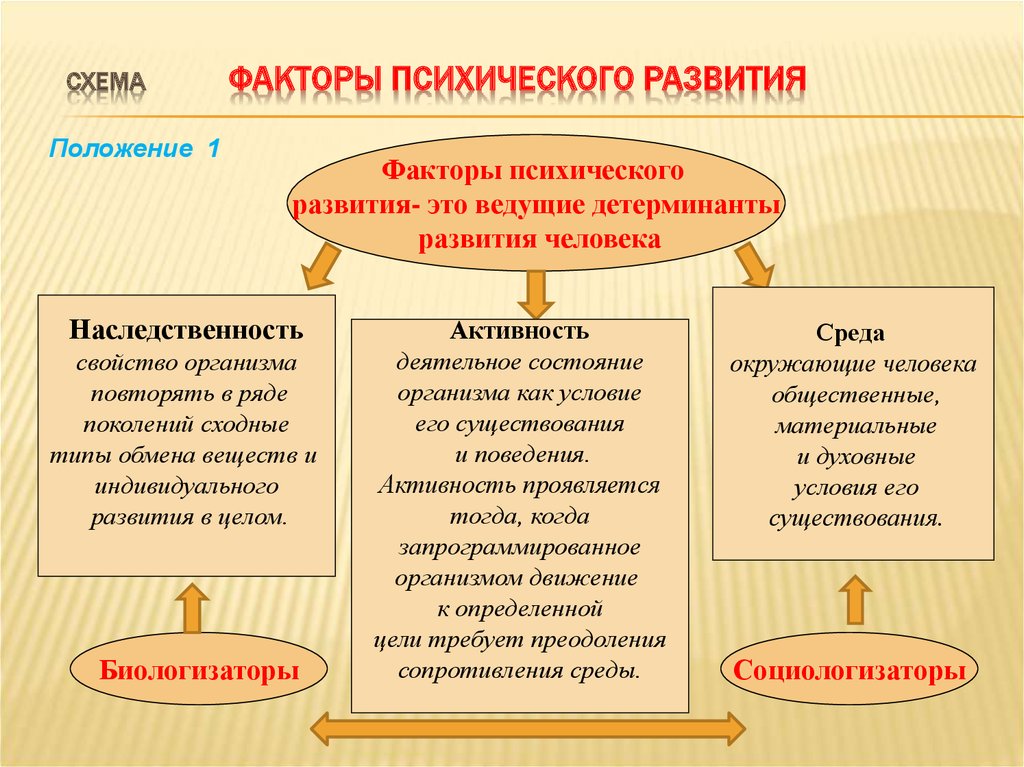

Факторы психического развития

Развитие психики предполагает наличие биологических предпосылок (задатков), лежащих в основе возникновения, развития и функционирования психических свойств. Развитие личности происходит под воздействием двух основных факторов: природного и социального.

Природный фактор психического развития (наследственность).

Становление человеческого организма происходит по определенной программе, заданной в генотипе (совокупности генов). Генотип определяет тип анатомо-физиологической структуры человеческого организма, его морфологические и физиологические признаки, строение нервной системы, принадлежность к определенному полу, характер физического созревания и пр.

Однако, конечный результат, достигаемый на каждом этапе индивидуального развития человека, изначально в генотипе не заложен. Существенное влияние на него оказывают различные условия психического развития: развитие и функционирование мозга

Социальный фактор психического развития – это совокупность элементов социальной среды, с которыми индивид взаимодействует в ходе становления личности. в зависимости от степени контакта с индивидом социальная среда делится на микросоциум — близкое окружение ребенка (семья, друзья, школьные и внешкольные малые группы, педагоги) и макросоциум — широкое общественное окружение, которое влияет на развитие личности через СМИ, Интернет и т.п.

Влияние

социального

фактора на развитие личности происходит

не прямо, непосредственно, а через

внутренние условия. Особое

сочетание внутренних процессов развития

и внешних условий, которое является

типичным для каждого возрастного этапа

и обусловливает как динамику психического

развития на протяжении соответствующего

возрастного периода, так и новые

психологические образования, возникающие

к его концу, получило название социальной

ситуации развития. Это специфическая для каждого возраста,

система отношений ребенка с окружающим

миром, которая изменяется при переходе

от одного возрастного этапа к другому.

единица анализа социальной ситуации развития – переживание. Переживание показывает, как в данный момент среда влияет на развитие личности ребенка. Из-за различия переживаний у разных детей одна и та же жизненная ситуация может по-разному сказываться на их развитиии. пример. Отношение разных детей к школьным отметкам.

Развитие и обучение

Развитие ребенка тесно связано с процессом его обучения.

Автором второго был Л.С.Выготский. Он утверждал, что

ведущая роль принадлежит обучению,

которое «ведет за собой» развитие. Психическое развитие ребенка, по

Выготскому, осуществляется в сотрудничестве

со взрослыми, которые передают ребенку

знания о предметах и способах их

примененения

в обществе, то есть обучают его.

Психическое развитие ребенка, по

Выготскому, осуществляется в сотрудничестве

со взрослыми, которые передают ребенку

знания о предметах и способах их

примененения

в обществе, то есть обучают его.

Выготский выдвинул идею об «уровне актуального и зоне ближайшего развития ребенка». Он считал, что состояние умственного развития можно определить по двум уровням. Первый – уровень актуального развития (умственные задания, которые ребенок может выполнить самостоятельно), второй – зона ближайшего развития (задания, которые он может выполнить с помощью взрослого).

Выготский

установил, что развитие ребенка, проходит

через зону ближайшего развития и только

потом переходит на уровень актуального.

В школе ребенок учится тому, что может

сделать в сотрудничестве с учителем,

под его руководством, при этом главной

формой обучения является подражание.

Поэтому зона ближайшего развития

является определяющей: то, что ребенок

сегодня может сделать сотрудничая со

взрослыми, завтра сумеет сделать и

самостоятельно, а следовательно, перейдет

на уровень актуального развития. Пример.

Пример.

Выготский обосновал возможность и необходимость развивающего обучения, главная цель которого – не передача знаний в готовом виде, а психическое развитие ребенка в процессе их приобретения. Пример.

Движущие силы психического развития

Под движущими силами развития личности понимают собственные потребности ребенка, его мотивацию, внешние стимулы его деятельности и общения, цели и задачи, которые ставят взрослые перед ребенком в процессе обучения и воспитания, а также противоречия между внешними условиями психического развития личности и ее потребностями, интересами, целями.

в

разном возрасте эти противоречия могут

иметь разное содержание, формы проявления

и способы преодоления. На начальных

этапах жизни они могут не осознаваться,

но в последующем фиксируются самосознанием

и переживаются личностью как недовольство

собой, стремление к самоусовершенствованию.

Виды противоречий, возникающих в процессе психического развития ребенка:

1. Между психологическими потребностями ребенка и возможностями их удовлетворения. Пример.

2. Между новыми физическими и духовными возможностями ребенка и существующим отношением к ней со стороны взрослых. Пример.

3. Между требованиями со стороны общества, взрослых и уровнем психического развития ребенка. Пример.

4. Между требованиями взрослых и желаниями ребенка. Пример.

5. Между знаниями и поступками, сознанием и поведением ребенка. Пример.

Противоречия

возникают при переходе человека от

одного возрастного периода к другому

и проявляются в форме негативизма,

конфликтов со взрослыми и сверстниками,

противодействия их требованиям и пр.

Успешное преодоление противоречий

помогает личности подняться на новый

уровень развития, если же этого не

происходит, в личностном развитии могут

возникать серьезные трудности и проблемы.

Возрастные изменения психики

Психическое развитие человека проявляется в возрастных изменениях психики и поведения. Данные изменения могут быть:

1. Эволюционными (сравнительно медленными и постепенными). Пример. развитие интеллекта в школьные годы.

2. Революционными (быстрыми, занимающими короткий промежуток времени). Пример. Изменения в периоды психологических кризисов.

3. Ситуационными (связанными с изменяющимися обстоятельствами). Пример. развитие музыкального или хореографического мастерства под воздействием интенсивной тренировки. Если человек перестает тренироваться, уровень мастерства падает.

Эволюционные и революционные изменения являются постоянными и необратимыми, ситуативные – нуждаются в закреплении.

Чем определяется психическое развитие человека?

Периодизация психического развития — ключевой вопрос психологии развития и психологической науки в целом. Упорядочение имеющихся фактов и закономерностей психических явлений и процессов предполагает открытие всеобщих законов психики, ее становления в фило- и онтогенезе.

Упорядочение имеющихся фактов и закономерностей психических явлений и процессов предполагает открытие всеобщих законов психики, ее становления в фило- и онтогенезе.

В науке широко известна периодизация химических элементов Д. И. Менделеева, которая отражает универсальный закон естествознания. Периодизация Д.И. Менделеева не только упорядочила знания о химических элементах на основе универсального закона, но и прогнозировала открытие новых, в то время еще не описанных элементов, с предполагаемыми характеристиками. Этот пример иллюстрирует то значение, которое играет периодизация в науке. Вероятно, периодизации отражают степень зрелости той или иной науки. Психология как относительно молодая наука ищет пути решения проблемы периодизации психического развития. Однако непротиворечивого общего решения этого фундаментального вопроса еще нет. Рассмотрим вопросы и проблемы периодизации психического развития, а также варианты их решения.

Развитие человека представляет непрерывную динамику изменений. Эти изменения особенно очевидны при сравнении младенца, школьника, взрослого человека и старика. Развитие человека от момента образования зародыша будущей жизни до его смерти называется онтогенезом (от греч. онто — сущее + генез — развитие). Термин «онтогенез» был введен немецким биологом Э. Геккелем. Много веков существует загадка появления сознания, эмоциональных переживаний, творческих взлетов, сложного внутреннего мира у человека, который при рождении так хрупок, беспомощен и лишен возможности заявить о своих переживаниях и нуждах.

Эти изменения особенно очевидны при сравнении младенца, школьника, взрослого человека и старика. Развитие человека от момента образования зародыша будущей жизни до его смерти называется онтогенезом (от греч. онто — сущее + генез — развитие). Термин «онтогенез» был введен немецким биологом Э. Геккелем. Много веков существует загадка появления сознания, эмоциональных переживаний, творческих взлетов, сложного внутреннего мира у человека, который при рождении так хрупок, беспомощен и лишен возможности заявить о своих переживаниях и нуждах.

Психология всегда рассматривала проблему психического развития как одну из центральных. Ответ на вопрос, как возникает психика, что определяет ее развитие, определяет и теоретический, и практический фундамент психологии.

Еще в русле философских концепций высказывались противоположные взгляды на природу психики, в которых противопоставлялись биологические и социальные, врожденные и приобретенные, внутренние й внешние причины становления психики.

Современная психология развития отказалась от подхода к природе развития психики в терминах «или биологическое, или средовое (социальное, культурное)» в пользу понимания важности и того и другого факторов в психическом развитии. Современная психология рассматривает и изучает взаимодействие биологических (генетических) и социокультурных (средовых) факторов как неразрывных звеньев процесса психического развития. Однако перед психологией стоит задача раскрыть представления о единстве генетических и средовых факторов в психическом развитии человека.

Генетические и средовые факторы в психическом развитии человека. Новая область психологии — психогенетика — интенсивно изучает этот вопрос. Ею уже получены существенные данные о роли генетических и средовых факторов в развитии интеллекта человека, некоторых заболеваниях (например, алкоголизм, аутизм), ведутся интенсивные исследования в области развития темперамента и личности человека.

Психогенетика сравнивает развитие людей с одинаковым набором генов, как у однояйцевых близнецов (монозиготных — МЗ) и сходным только наполовину, как у разнояйцевых (дизиготных — ДЗ) близнецов. Другим методом исследования является сопоставление приемных детей с их биологическими родителями и усыновителями.

Другим методом исследования является сопоставление приемных детей с их биологическими родителями и усыновителями.

Два вопроса психологии развития адресованы генетическим исследованиям: изменяется ли наследуемость в процессе развития и как генетические факторы распределены на разных возрастных отрезках? Когда оцениваются эффекты наследуемости, важным является представление о том, возрастает ли роль наследственности в процессе жизненного цикла либо она становится менее значительна. Большинство людей и даже специалистов, профессионально занимающихся проблемой развития, ответят, что роль наследственности в жизни человека уменьшается с возрастом. Кажется, что жизненные события, образование, работа и другой опыт аккумулируются в течение жизни. Это предполагает, что окружающая среда, особенности образа жизни оказывают возрастающее влияние на фенотипические различия, что с необходимостью ведет к уменьшению роли наследуемости. Наследуемость большинству людей представляется раз и навсегда заданной, а генетические эффекты неизменными от начала жизни до ее конца.

Данные, полученные в исследованиях генетики поведения, дают прямо противоположные ответы на сформулированные выше вопросы. Важность генетических факторов возрастает в течение жизни, особенно для общей когнитивной способности. Например, лонгитюдное исследование (прослеживающее развитие одних и тех же людей на протяжении определенного времени) приемных детей в Колорадском проекте (Colorado Adoption Project) представило данные об общей когнитивной способности (интеллекте) в диапазоне от младенчества до подросткового возраста. Корреляции между биологическими родителями и их родными детьми, которые живут от них отдельно, увеличиваются на 0,18 — у младенцев, 0,20 — у 10-летних детей и 0,30 — у подростков. Корреляции между приемными родителями и приемными детьми равнялись 0. Данные означают, что фамильная среда не так важна для общей когнитивной способности.

Различие между МЗ и ДЗ увеличивалось особенно сильно во взрослом возрасте. Значение наследуемости МЗ близнецов, выросших раздельно, оценивалось на уровне 75 % по сумме пяти исследований. Недавнее изучение близнецов, выросших вместе и врозь, в возрасте 60 лет, в рамках шведского проекта (Swedish Adoption-Twin Study of Ageing), показало наследуемость на уровне 80 %. Это означает, что различия между людьми по интеллектуальному развитию на 80 % обусловлены действием генов.

Недавнее изучение близнецов, выросших вместе и врозь, в возрасте 60 лет, в рамках шведского проекта (Swedish Adoption-Twin Study of Ageing), показало наследуемость на уровне 80 %. Это означает, что различия между людьми по интеллектуальному развитию на 80 % обусловлены действием генов.

Другим важнейшим фактом для понимания природы психического развития являются данные об уменьшении значения общей среды в развитии. Мировая литература по близнецам указывает, что общая среда становится незначительной для интеллекта во взрослом возрасте, тогда как ее вклад в индивидуальные различия в детстве оценивается на уровне 25 %.

Ответ на второй вопрос «Постоянна ли величина генетического влияния в процессе развития?» анализируется в области психогенетики при помощи лонгитюдных исследований. Психогенетические исследования показали, что влияние генетических и средовых факторов неравномерно представлено как в различных аспектах психического развития, так и по своей интенсивности в течение жизни человека. Так, можно выделить два важных переходных периода генетических влияний в развитии интеллекта: это переход от младенчества к раннему детству и от раннего детства к младшему школьному возрасту. Во всех теориях когнитивного развития эти периоды считаются важнейшими.

Так, можно выделить два важных переходных периода генетических влияний в развитии интеллекта: это переход от младенчества к раннему детству и от раннего детства к младшему школьному возрасту. Во всех теориях когнитивного развития эти периоды считаются важнейшими.

Данные психологии развития и психогенетики указывают на то, что генетические и средовые факторы определяют становление человека. Большой вклад наследственности в интеллектуальное развитие является результатом того, что активизированы все генетические программы, тогда как незначительность генетического влияния на раннем этапе развития интеллекта указывает на то, что для реализации потенциала человека среда (а значит, и возможности, и формы обучения, и родители, и общество) должна максимально способствовать реализации генетических возможностей ребенка.

Развитие как метафора эпигенетического ландшафта. Представить себе, как происходит взаимодействие природных и средовых факторов, поможет понятие эпигенетического ландшафта, введенное Ч. ар к изменению курса, и он попадет в более глубокую впадину, которую труднее преодолеть, чем мелкую. Эта метафора иллюстрирует тот факт, что существует естественный путь, по которому может пойти развитие. Существует также и разная чувствительность к влияниям среды. Ограничения развития обозначаются термином канализация (движете по строго ограниченному пути). Канализация является тем процессом, который гарантирует некоторые аспекты развития, например то, что мы имеем две руки и две ноги. Но и в этом случае могут быть сбои, что приводит к изменениям даже тех аспектов развития, которые кажутся нам универсальными и неизменными. Иногда дети рождаются с различными нарушениями, отсутствием конечностей, тогда процесс развития серьезно отклоняется. Промежутки между впадинами эпигенетического ландшафта могут быть представлены как критические точки в развитии, в которых процесс развития будет приобретать некоторые конкретные формы в зависимости от установленных факторов среды и времени. Переходы между соединяющимися впадинами могут отражать процесс развития между основными изменениями.

ар к изменению курса, и он попадет в более глубокую впадину, которую труднее преодолеть, чем мелкую. Эта метафора иллюстрирует тот факт, что существует естественный путь, по которому может пойти развитие. Существует также и разная чувствительность к влияниям среды. Ограничения развития обозначаются термином канализация (движете по строго ограниченному пути). Канализация является тем процессом, который гарантирует некоторые аспекты развития, например то, что мы имеем две руки и две ноги. Но и в этом случае могут быть сбои, что приводит к изменениям даже тех аспектов развития, которые кажутся нам универсальными и неизменными. Иногда дети рождаются с различными нарушениями, отсутствием конечностей, тогда процесс развития серьезно отклоняется. Промежутки между впадинами эпигенетического ландшафта могут быть представлены как критические точки в развитии, в которых процесс развития будет приобретать некоторые конкретные формы в зависимости от установленных факторов среды и времени. Переходы между соединяющимися впадинами могут отражать процесс развития между основными изменениями. Склон впадины показывает скорость процесса развития: неглубокие впадины отражают относительно устойчивые состояния, а крутые впадины отражают периоды быстрых изменений и переходы от одного способа организации к другому. При переходах влияния среды могут иметь более серьезные последствия, но те же самые события могут и не иметь последствий в других точках эпигенетического ландшафта. Метафора эпигенетического ландшафта иллюстрирует важный принцип развития. Он заключается в том, что один и тот же результат может быть достигнут разными путями. Этот принцип «завершающего равенства» объясняет, что развитие может быть более медленным или быстрым, может сопровождаться кризисами или более плавными переходами, так как у разных индивидов оно идет различными путями.

Склон впадины показывает скорость процесса развития: неглубокие впадины отражают относительно устойчивые состояния, а крутые впадины отражают периоды быстрых изменений и переходы от одного способа организации к другому. При переходах влияния среды могут иметь более серьезные последствия, но те же самые события могут и не иметь последствий в других точках эпигенетического ландшафта. Метафора эпигенетического ландшафта иллюстрирует важный принцип развития. Он заключается в том, что один и тот же результат может быть достигнут разными путями. Этот принцип «завершающего равенства» объясняет, что развитие может быть более медленным или быстрым, может сопровождаться кризисами или более плавными переходами, так как у разных индивидов оно идет различными путями.

Системогенез как механизм непрерывности в генетико-средовом континууме. Преемственность, непрерывность развития обеспечивается разновременностью, гетерохронностью генезиса. Различные Длительность, скорость, темп развития разных систем создают необходимое адаптивное их объединение на разных уровнях становления в такую интеграцию, где высокоразвитые системы в сочетании с развивающимися порождают взаимодействие стабильных и динамических звеньев развития. Причем разновременность, гетерохронность наблюдается на биохимическом уровне, в общесоматическом, половом, функциональном, нервно-психическом развитии. В наибольшей степени разновременность выражена в психическом развитии человека. Не только отдельные функции, но даже их различные свойства и характеристики Могут находиться в разных фазах за счет неодинаковой скорости, темпов развития. Именно многообразие темпов создает чрезвычайно сложную, разнородную во временном отношении картину развития. Эта закономерность универсальна. П.К.Анохин определял гетерохронность как закономерность эмбриогенеза функциональных систем. В целом его концепция эмбриогенеза позволяет понять многие особенности эволюционного процесса, рассогласование в развитии разных сторон человеческой психики.

Причем разновременность, гетерохронность наблюдается на биохимическом уровне, в общесоматическом, половом, функциональном, нервно-психическом развитии. В наибольшей степени разновременность выражена в психическом развитии человека. Не только отдельные функции, но даже их различные свойства и характеристики Могут находиться в разных фазах за счет неодинаковой скорости, темпов развития. Именно многообразие темпов создает чрезвычайно сложную, разнородную во временном отношении картину развития. Эта закономерность универсальна. П.К.Анохин определял гетерохронность как закономерность эмбриогенеза функциональных систем. В целом его концепция эмбриогенеза позволяет понять многие особенности эволюционного процесса, рассогласование в развитии разных сторон человеческой психики.

Идея гетерохронии разрабатывалась в биологии давно, начиная с Геккеля. Наиболее полная характеристика роли гетерохронии в жизни животных дается в работах А.Н. Северцова. Он указывал, что гетерохронии, появляющиеся в филогенезе, должны быть полезны и для эмбриона, и для взрослого человека. Нам представляется, что это положение справедливо для всех уровней развития человека.

Нам представляется, что это положение справедливо для всех уровней развития человека.

Гетерохрония развития — первый принцип теории системогенеза П. К. Анохина, имеющей важнейшее значение для понимания механизмов эволюции поведения, психического развития человека.

Второй принцип системогенеза — консолидация функциональной системы. Он означает, что онтогенетическое созревание отдельных функциональных систем независимо от созревания целого органа связано с необходимостью их использования в первую очередь. Так, задолго до функциональной зрелости плечевой и туловищной мускулатуры мышца предплечья приобретает ведущее значение у эмбриона человека, что позволяет осуществлять спастическое удержание предмета сжатыми пальцами (хватательный рефлекс).

Третий принцип — минимальное обеспечение функциональной системы. Эта закономерность заключается в том, что функциональная система становится в какой-то степени полноценной задолго до того, как ее звенья получают окончательное оформление и дефинитивное состояние. Функциональная система благодаря этому приобретает приспособительную роль, благодаря чему она окончательно созревает.

Функциональная система благодаря этому приобретает приспособительную роль, благодаря чему она окончательно созревает.

Эти основополагающие принципы имеют значение для понимания механизмов адаптации, пластичности, континуальности поведения. Если окончательное созревание происходит при функциональном взаимодействии организма со средой, то понятно, что, говоря о процессах созревания, нельзя иметь в виду только внутренне детерминированный процесс. Это всегда взаимодействие заданного и данного в среде. Чем сложнее форма поведения, чем сложнее функция, тем дольше история становления, тем сложнее формы взаимодействия организма с внешним миром. Теория системогенеза вскрывает механизмы, принципы такого взаимодействия. В полной мере это относится и к психическому развитию человека. Принципы системогенеза: гетерохронии, консолидации, минимального обеспечения функций — дают ключ к пониманию высокой пластичности, преемственности в развитии человека, широких возможностей компенсации дефектов развития. Гетерохронное развитие, его конкретные проявления в отдельные периоды жизни оказываются связанными с общей стратегией становления человека как индивида.

Гетерохронное развитие, его конкретные проявления в отдельные периоды жизни оказываются связанными с общей стратегией становления человека как индивида.

На это обстоятельство указывал Б. Г. Ананьев. В гетерохронии различных систем человека он видел источники развития. Внутренние и внешние противоречия при взаимодействии индивида с миром и являются движущей силой развития. На различных этапах системогенеза происходит изменение «удельного веса» внутренних и внешних детерминант развития, что находит свое выражение в своеобразии становления уровней психического развития.

Однако обобщенные перспективные разработки системно-эволюционного подхода не дают ответов на конкретные вопросы: как, когда и какие внутренние и внешние факторы детерминируют развитие, как осуществляется многоуровневое и многокачественное взаимодействие? Некоторые данные могут быть получены при анализе сензитивных периодов развития.

Умственное развитие ребенка

РЕКЛАМА:

В этой статье мы обсудим: — 1. Значение и характер умственного развития 2. Стадии умственного развития 3. Различные аспекты умственного развития.

Значение и характер умственного развития 2. Стадии умственного развития 3. Различные аспекты умственного развития.

Умственное развитие является важным аспектом роста, охватывающим различные умственные способности. Она начинается с самого рождения, и по мере развития ребенка с течением времени меняются и его психические реакции. Эти реакции очень просты для начала, но со временем они приводят к сложной умственной деятельности.

Умственное развитие включает в себя такие способности, как внимание, восприятие, наблюдение, запоминание, воображение, мышление, решение проблем и рост интеллекта, а также языка. Эти способности меняются, растут и созревают с возрастом и ослабевают в старости. Скорость изменений зависит от возраста и особого опыта. Несмотря на общую закономерность умственного развития, каждый индивидуум растет и развивается по-своему, неповторимо.

РЕКЛАМА:

Различные умственные способности или действия, упомянутые выше, взаимосвязаны и развиваются как единое целое. Они взаимозависимы и не развиваются изолированно. Помимо этой «взаимозависимости» еще одной характерной чертой психического развития является его непрерывность.

Они взаимозависимы и не развиваются изолированно. Помимо этой «взаимозависимости» еще одной характерной чертой психического развития является его непрерывность.

Умственное развитие — еще одно название расширения интеллектуального кругозора ребенка. Начнем с того, что мир — это один большой, «гулкий, гудящий беспорядок» для ребенка. Постепенно детали воспринимаются и понимаются, различия осознаются, а опыт и знания организуются в новые отношения. Это стало возможным благодаря процессам дифференциации и организации или интеграции.

Факторы, влияющие на умственное развитие, включают взросление, обучение и образование. Тип нервной системы, которую наследует человеческий ребенок, является важным фактором. Это помогает ему координировать различные действия и реакции. Он регулирует деятельность всех органов. Мозг, важная часть нервной системы, играет более значительную роль в психическом развитии человека, чем любая другая часть. Он помогает в восприятии окружающего мира, а восприятие лежит в основе мыслительной деятельности – всего мышления и сознания.

(а) От рождения до трех лет:

РЕКЛАМА:

Ребенок рождается со всем необходимым сенсорным оборудованием для умственной деятельности. К трем годам он проявляет способность избирательно удовлетворять свои потребности. В этом его умственное развитие. Это видно и по другим типам поведения. Он добивается или пытается получить одобрение родителей и других людей за то, что ему нравится или чем он занимается. Еще одной характеристикой психического развития на этом этапе является любознательность ребенка.

Ему интересно узнать о своем непосредственном окружении, включая людей. Другим доказательством является склонность ребенка притворяться. Он живет в мире фантазий и олицетворяет предметы, которые его окружают. Он развивает способность различать себя и других, а также склонность к негативизму.

(б) От трех до шести лет:

Этот период жизни ребенка характеризуется его способностью использовать символы и слова. Он приобретает разнообразный сенсорный и перцептивный опыт, и этот опыт в значительной степени способствует его умственному развитию.

Он приобретает разнообразный сенсорный и перцептивный опыт, и этот опыт в значительной степени способствует его умственному развитию.

(c) Позднее детство:

Этот период отмечен способностью приобретать острое и точное восприятие. При остром и точном восприятии возрастает процесс концептуализации. Умственное развитие также проявляется в его растущих интересах. Он начинает восхищаться окружающими его вещами и людьми. Он начинает подражать манерам и поведению тех людей, которыми восхищается.

(d) Подростковый возраст:

Подростковый возраст – это период, когда психическое развитие достигает своего апогея. Различные виды интеллектуального развития, такие как наблюдение, восприятие, внимание, память, мышление, рассуждение и интеллект, достигают своей зрелости.

Различные аспекты умственного развития:(i) Ощущение и восприятие:

РЕКЛАМА:

Ощущение и восприятие составляют важный аспект умственного развития. Ощущение — это первый шаг к знанию, но оно принимает форму знания только тогда, когда на него обращают внимание и ему придают значение. Иными словами, ощущения объективируются и обретают смысл. Объективные ощущения называются восприятиями. Начнем с того, что среда ребенка представляет собой смутную, недифференцированную массу из-за отсутствия предшествующего опыта и неразвитости органов чувств.

Ощущение — это первый шаг к знанию, но оно принимает форму знания только тогда, когда на него обращают внимание и ему придают значение. Иными словами, ощущения объективируются и обретают смысл. Объективные ощущения называются восприятиями. Начнем с того, что среда ребенка представляет собой смутную, недифференцированную массу из-за отсутствия предшествующего опыта и неразвитости органов чувств.

С приобретением опыта вкусовые, цветовые, звуковые, осязательные или надавливающие ощущения ребенка ассоциируются с определенными конкретными предметами. Постепенно ребенок начинает видеть различия. Он различает вещи и понимает значения. С одной стороны, он наблюдает мельчайшие различия в количествах и отношениях, с другой — организует свои знания в новые отношения и «гештальты», согласно гештальт-школе психологии.

Даже младенец воспринимает незнакомый предмет как форму или фигуру. У него есть врожденная склонность к организации своего чувственного поля и к восприятию объектов как единого целого. Вначале можно отметить, что детскому восприятию не хватает насыщенности, определенности и детализации. Таким образом, восприятие включает в себя непосредственный опыт с объектами, людьми или событиями через группу ощущений.

Вначале можно отметить, что детскому восприятию не хватает насыщенности, определенности и детализации. Таким образом, восприятие включает в себя непосредственный опыт с объектами, людьми или событиями через группу ощущений.

Но это также включает в себя образы памяти прошлого опыта того же объекта или подобного объекта. Наш прошлый опыт, ответственный за развитие личных интересов и ментальных установок, является важным фактором восприятия.

Ребенок быстро и ясно воспринимает то, что касается его интересов и установок. Восприятия ребенка также определяются его потребностями и желаниями. В ходе эксперимента две группы детей — одну из бедных, а другую — из богатых, просили четко воспринимать и оценивать размер различных монет, показанных им. Бедная группа переоценила размер монет значительно больше, чем богатая группа, потому что для бедной группы монеты были очень ценными и полезными.

Когда человек становится старше и вступает в подростковый или взрослый возраст, другие факторы, влияющие на его восприятие, — это его убеждения, мнения и культурные идеалы.

Ощущения и восприятия бывают восьми типов. Это тактильные, вкусовые, обонятельные, органические, кинестетические, телесные равновесия, слуховые и зрительные, названные так из-за задействованных органов чувств — кожи, языка, носа, желудка, мышц, полукружных каналов, уха и уха. глаз.

(ii) Формирование концепции:

Понятие – это обобщенное значение, которое придается объекту. Это результат нашего восприятия. Например, «лошадь», или «дом», или «стол», или «честность», или «человек» — это понятия. Мы видим множество лошадей, домов или столов, видим их общие качества, характеристики и отношения и, наконец, приходим к обобщенному понятию. Когда мы говорим «лошадь», мы имеем в виду не эту лошадь, а все типы лошадей.

Таким образом, мы приходим к понятиям о вещах, лицах и качествах в результате нашего перцептивного опыта, нашей способности сравнивать общие качества, соотносить их друг с другом, абстрагировать и обобщать. «Дом», «стол», «шапка» — понятия вещей; «отец», «мать», «учитель» — понятия лиц, а «честность», «правдивость» — понятия качеств и идей.

Формирование и усвоение понятий — большой шаг вперед в умственном развитии детей. Он включает в себя как различение, так и обобщение. Представления ребенка о мире увеличиваются с опытом и с его способностью воспринимать отношения между новыми и старыми ситуациями.

Мало того, что число понятий увеличивается, с увеличением богатого и разнообразного опыта эти понятия становятся богаче и полнее. Представления о декабре будут иметь другое значение, если ребенок пережил его в Пенджабе, Дели, Мумбаи и Калькутте.

Именно по этой причине современное обучение обеспечивает помощь в поездках, экскурсиях и посещении достопримечательностей, чтобы сделать свои впечатления богаче и полнее. Такой опыт и контакты обязательно придадут большую осмысленность и широту формируемым понятиям.

Опыт – не единственный фактор, способствующий формированию всесторонности. По мере взросления дети имеют возможность читать дополнительные книги, журналы, задавать вопросы знающим людям: таким образом они обогащают представления о людях, вещах и идеях.

Понятия, сформированные детьми на ранних стадиях, трудно изучать по трем причинам:

(а) Многие понятия ребенка имеют значения, отличные от значений взрослых, поэтому взрослый может полностью их не заметить. Для ребенка «собачка» может означать всех мелких животных, тогда как для взрослого понятие «собака» является специфическим. Понятия ребенка являются настольными и более общими, чем конкретными.

(b) Понятия ребенка сформулированы недостаточно хорошо, чтобы ребенок мог выразить их словами, понятными взрослому.

(c) Многие детские понятия не могут быть «вербализованы» ими из-за ограниченного словарного запаса.

Представления детей о пространственных отношениях, расстоянии и глубине вначале расплывчаты и неадекватны. Это является причиной большей части неуклюжести у маленьких детей, проявляющейся в их просчетах высоты и расстояния. Развитие речи, ведущее к пониманию таких слов, как «на», «в», «внизу», «наверху», «вверх» и «вниз», помогает им понимать пространственные отношения.

Развитие концепции времени происходит вначале в связи с удовлетворением потребностей и рутиной. Они понимают, что означают утро, вечер и ночь с точки зрения кормления, еды и сна. К пяти годам они способны различать настоящее, прошлое и будущее. Как мы измеряем время, они могут понять только по десять или около того. Учителя математики должны знать эти факты, являющиеся результатами исследований.

Понятия числа и количества впервые приходят в сознание детей в результате домашнего опыта, который передает им идеи «меньше» или «больше», «быть тяжелым» или «легким». Согласно Пиаже, дети усваивают числовые понятия еще до того, как они не умеют считать. Они наступают раньше, чем весовые. Если дома и в школе можно получить конкретный опыт работы с различными материалами, эти понятия усваиваются легко и естественным образом.

Научные концепции, связанные с причинно-следственными связями, развиваются, когда детям предъявляют различные задачи, и они объясняют или отвечают на вопросы. Эти концепции, ведущие к способности к дедуктивным и индуктивным рассуждениям, растут с возрастом.

Эти концепции, ведущие к способности к дедуктивным и индуктивным рассуждениям, растут с возрастом.

Представления о себе и социальные представления о межличностных отношениях сильно влияют на мышление и поведение ребенка, что является очень важным этапом в психическом развитии детей. Начать с понятия «я» означает только физическую идентичность «я». Постепенно ребенок отличает себя от других. На социальные представления ребенка влияет характер межличностных отношений дома, его опыт общения с другими людьми по соседству, на игровой площадке и другие виды социальной деятельности.

Точно так же ребенок развивает представления о красоте или эстетические представления посредством своих контактов, чтения, ассоциаций, культурных ценностей, своих переживаний цвета, звука и формы, т. е. влияний окружающей среды. Если ребенок живет в грязной, серой и бесцветной среде, есть вероятность, что у него сформируются неправильные представления о красоте цвета, формы или звука. Обучение и воспитание, а также модели в домашних условиях играют важную роль в определении природы таких понятий.

Таким образом, развитие всех типов понятий происходит медленно, но неуклонно. (iii) Развитие языка: 9000 3

Процесс образования понятий, как уже указывалось, способствовало развитию речи. Язык является инструментом как мышления, так и общения. Это инструмент, который необходимо эффективно использовать для приобретения знаний и усвоения фактов в образовании. Мы удовлетворяем свои интересы, приобретаем опыт и развиваем способность мыслить и рассуждать на более высоком плане с помощью языка. Это основной инструмент для социального общения, для лучшего понимания между отдельными людьми и группами.

Именно с помощью языка и посредством языка мы можем определить наши проблемы и трудности и ясно их выразить. Это способствует успешному приспособлению к ситуациям и людям. Это важное средство воздействия на личность и изменения мыслей и чувств других людей, а также наших собственных.

Развитие языка начинается с простых имен и постепенно включает использование других типов слов. В течение длительного времени ребенок использует больше «существительных», чем других форм языка. Описательные слова, такие как прилагательные и наречия, появляются на более поздних стадиях, чем имена. Ребенок к полутора годам научился использовать 10 или 12 простых слов. Но диапазон может быть намного выше, чем это. К 2,5 годам словарный запас ребенка составляет около 300 слов. В исключительных случаях может быть больше. В предложениях также есть закономерность. Ребенок начинает с перечислительных предложений и переходит к описательным и интерпретативным структурам предложений.

В течение длительного времени ребенок использует больше «существительных», чем других форм языка. Описательные слова, такие как прилагательные и наречия, появляются на более поздних стадиях, чем имена. Ребенок к полутора годам научился использовать 10 или 12 простых слов. Но диапазон может быть намного выше, чем это. К 2,5 годам словарный запас ребенка составляет около 300 слов. В исключительных случаях может быть больше. В предложениях также есть закономерность. Ребенок начинает с перечислительных предложений и переходит к описательным и интерпретативным структурам предложений.

Одним из важных аспектов языкового развития является развитие речи. Он начинается с вокализации в виде криков или взрывных звуков. Далее следует просто «попугайская болтовня». Это предречевые формы. Четыре потребности ребенка выступают в качестве стимулов к его обучению говорить.

Это:

(i) Желание получить информацию о своем окружении, а затем о себе и своих друзьях,

(ii) Отдавать команды или выражать свои желания,

(iii) Вступать в социальные отношения с другими и

(iv) Выражать свои мысли и идеи.

Ребенок учится говорить в результате «обусловливания». Определенные слова или сочетания ассоциируются с определенными объектами, которые он хочет, видит или получает. В речевом развитии бывают периоды или «всплески» и отдых. Говорят, что после того, как «ходьба» стала двигательным навыком, количество вокализации увеличивается. Большая часть речи, особенно ее качество, которое ребенок усваивает, является результатом подражания другим в окружающей среде.

В процессе обучения правильной речи ребенок должен решить четыре основные задачи.

К ним относятся:

(а) Понимание речи других,

(б) Пополнение словарного запаса,

(в) Объединение слов в предложения и

(г) Произношение.

К 6 годам ребенок может свободно произносить любую форму предложения с хорошим произношением.

Когда ребенок учится говорить, наиболее вероятно развитие речевых нарушений. Очень немногие речевые расстройства являются наследственными. Иногда дефекты речи могут быть связаны с косноязычием, деформированными зубами, небом, губами или деснами. Но большинство речевых нарушений связано с неправильным обучением, несовершенным слухом, мышечной слабостью языка и губ и эмоциональными факторами.

Иногда дефекты речи могут быть связаны с косноязычием, деформированными зубами, небом, губами или деснами. Но большинство речевых нарушений связано с неправильным обучением, несовершенным слухом, мышечной слабостью языка и губ и эмоциональными факторами.

Среди речевых ошибок и дефектов можно назвать пропуски, перестановки и замены, шепелявость, невнятность или невнятность речи, заикание и заикание.

Содержание речи или то, о чем говорят дети в разном возрасте, свидетельствует о размере словарного запаса ребенка, его личности и доминирующих интересах. В первые годы речь ребенка эгоцентрична. Постепенно социализируется. Домашние интересы, вопросы и команды составляют важную составляющую. В подростковом возрасте секс, отношения, дома и в школе, социальные проблемы личного характера, политические интересы и т. д. определяют содержание речи.

Тип словарного запаса детей зависит от домашнего обучения, социально-экономического положения, образования и работы родителей. Ребенок должен уметь говорить к 2 годам. Если он этого не делает, речь можно назвать «запоздалой». Наиболее частыми причинами задержки речи являются низкий интеллект, плохая социальная среда, тяжелые или продолжительные заболевания, неадекватные или дефектные модели, негативизм, глухота и двуязычие.

Ребенок должен уметь говорить к 2 годам. Если он этого не делает, речь можно назвать «запоздалой». Наиболее частыми причинами задержки речи являются низкий интеллект, плохая социальная среда, тяжелые или продолжительные заболевания, неадекватные или дефектные модели, негативизм, глухота и двуязычие.

Еще одним аспектом развития речи является чтение. В умении правильно читать вызывают много разочарований, из-за чего дети становятся отсталыми. Прежде чем ребенок научится читать, он должен четко говорить и иметь достаточный словарный запас. Это называется «готовность к чтению». Сначала ребенок осваивает базовые навыки чтения, затем следует «промежуточный этап чтения» в 4, 5 и 6 классах. Наконец, ребенок достигает стадии зрелого чтения.

(iv) Развитие мышления и решения проблем:

Развитие мышления и решения проблем, которое следует или становится возможным благодаря формированию понятий с помощью языка, является важным аспектом умственного развития. Мышление – это процесс работы с идеями, мыслями или концепциями. По сути, он состоит в манипулировании символами, а не в манипулировании объектами и ситуациями в окружающей среде.

По сути, он состоит в манипулировании символами, а не в манипулировании объектами и ситуациями в окружающей среде.

Предполагается, что мышление и решение проблем являются видами деятельности, происходящими на более поздних стадиях человеческого развития. Ребенок, согласно этому предположению, не может мыслить или рассуждать логически. Пиаже утверждает, что в детском мышлении есть стадии. В своих прежних опытах он обнаружил, что до семи-восьми лет ребенок склонен рассуждать только в отношении отдельных или частных случаев, он не способен к подлинному рассуждению и не испытывает потребности в проверке или логическом обосновании; ему трудно делать обобщения или выводы, а также рассуждать с точки зрения другого человека или с точки зрения общего положения.

Другие исследования показывают, что дети младше семи или восьми лет также могут рассуждать о причинно-следственных связях. Но большинство мыслителей считает, что высшие типы мышления не всегда были возможны раньше 10 или 11 лет. Фактом является то, что дети демонстрируют улучшение в большинстве областей мышления по мере взросления. Развитие идет вообще от более простого к более сложному, от конкретного к абстрактному.

Фактом является то, что дети демонстрируют улучшение в большинстве областей мышления по мере взросления. Развитие идет вообще от более простого к более сложному, от конкретного к абстрактному.

Чем младше ребенок, тем больше его мысли сосредотачиваются на непосредственных событиях и проблемах, а не на более отдаленных заботах или делах. Ему легче иметь дело с конкретным, чем с абстрактным. Однако с возрастом он показывает рост своих знаний и способности работать с абстрактным.

Чем старше ребенок, тем более невнимательно он ведет себя, когда сталкивается с проблемой. Младшие дети с большей вероятностью будут продвигаться вперед методом проб и ошибок. Опять же, взрослые, скорее всего, быстрее придут к выводу или правильному ответу и с большей готовностью увидят суть.

Решение задач является важной составляющей умственного развития. Предыдущий абзац указывает на то, что простое решение проблем не выходит за рамки умственных способностей маленьких детей. Даже маленький ребенок в возрасте двух-трех лет прилагает усилия, чтобы решить проблему или сложную ситуацию. Это правда, что проблема или ситуация часто носят личный и конкретный характер, и его усилия, как правило, отмечены методом проб и ошибок. Использование инсайта, однако, не исключается полностью даже в дошкольном возрасте, как показано в исследовании Денче.

Это правда, что проблема или ситуация часто носят личный и конкретный характер, и его усилия, как правило, отмечены методом проб и ошибок. Использование инсайта, однако, не исключается полностью даже в дошкольном возрасте, как показано в исследовании Денче.

Чтобы оценить способности маленьких детей решать проблемы, взрослые должны рассматривать как проблему, так и решение с точки зрения ребенка. Если они будут рассматривать его только с точки зрения логики образованного взрослого, то получат искаженное представление о детском мышлении и решении задач. Джерсилд замечает, : «Дети могут иметь хорошее практическое понимание идеи причинно-следственной связи в своей собственной сфере деятельности, даже если они не могут сформулировать эту идею в логических терминах».

(v) Рост интеллекта или интеллектуальное развитие:

Интеллектуальное развитие или рост интеллекта является наиболее важным аспектом умственного развития. Здесь мы только очертим его с точки зрения развития или роста.

Рост интеллекта не происходит независимо от остальной личности ребенка. Развитие речи, эмоциональное и социальное развитие, а также физический рост связаны с интеллектуальным развитием или ростом интеллекта.

В течение последних пятидесяти лет было предпринято много попыток измерить интеллект и его рост от рождения до зрелости с помощью школ развития, разработанных Гезеллом, тестов для младенцев, разработанных Кеттеллом, Стэнфордом, шкалы Бине, армейской альфа, шкалы Отиса и тесты Вехстера для детей и взрослых и многие другие в зарубежных и наших странах. С помощью этих тестов и графиков мы можем производить тестовые существительные для всех возрастов и представлять их на кривой.

Эти тестовые оценки позволили психологам отсеять детей с разным уровнем интеллекта, отделить тупых от пограничных случаев, лучших от средней группы. Изучение типичной кривой умственного развития или кривой интеллекта покажет, что младенчество характеризуется быстрым интеллектуальным ростом; рост умеренный в детстве и замедляется в подростковом и более позднем юношеском возрасте.

Некоторые исследования показывают, что баллы остаются стабильными или медленно увеличиваются во взрослой жизни, но имеют тенденцию к снижению в пожилом возрасте. Но это верно только в отношении некоторых аспектов интеллекта или некоторых специфических способностей. Разные исследователи давали разные типы кривых, но все согласны с тем, что интеллект у нормальной популяции увеличивается с возрастом.

Конечно, есть индивидуальные варианты. Некоторые люди демонстрируют быстрый рост в определенных областях интеллекта, в то время как другие указывают на быстрый рост в других областях или способностях. Эти кривые также указывают на периоды, когда кажется, что нет роста или повышения, то есть периоды отсутствия прогресса, технически известные как плато.

Проверка интеллекта человека в течение ряда лет указывает направление или модель его интеллектуального роста. Это также показывает, насколько постоянен его I.Q. I.Q. или скорость или соотношение умственного развития не являются постоянными в каком-либо жестком смысле, но повторяющиеся ежегодные проверки показывают, что дети с лучшими результатами продолжают оставаться лучшими, а дети с низким уровнем развития продолжают оставаться низкими.

Через 6 лет наблюдается большее постоянство I.Q. чем в предыдущие годы. Если в течение многих лет в результатах тестов наблюдаются какие-либо значительные колебания, это может быть связано с такими тревожными факторами, как здоровье, интерес или мотивация, усталость или внезапные изменения окружающей среды или дефекты в методах тестирования.

Интеллект, кажется, растет до определенного возраста, который является его пределом. Теман определил возраст 16 лет как период, когда умственный рост достигает своего предела, в то время как Кульман и Вехлен отмечают, что те, кто выше в интеллектуальном плане, продолжают расти даже в 20 лет. Эти тесты показали, что в одних областях рост продолжается больше, чем в других.

Например, рост словарного запаса и информации сохраняется до преклонного возраста, но прекращается в общих способностях к рассуждению, различению пространственных отношений и арифметическим вычислениям после 16 или 20 лет.

Различные условия или факторы, влияющие на интеллектуальное развитие или рост К интеллекту относятся внутриутробное состояние матери, ее пищевой статус во время беременности, интеллектуальный статус дома, профессиональный статус родителей, эмоциональная атмосфера в доме, возникающая в результате различных межличностных отношений, характер и вид образовательный процесс в школах и социокультурные факторы как в семье, так и в обществе. Можно отметить, что факторы внешней среды не определяют потенциальный интеллект, они влияют благоприятно или иным образом на скорость его роста и размеры.

Можно отметить, что факторы внешней среды не определяют потенциальный интеллект, они влияют благоприятно или иным образом на скорость его роста и размеры.

Другими аспектами умственного развития детей являются внимание, память и воображение. Однако мы можем вкратце упомянуть в этом абзаце рост памяти как часть умственного развития. Графики развития памяти, обсуждавшиеся Херлоком и Шварцем, показывают, что у ребенка в первой половине года память импрессионистического типа.

Истинное воспоминание появляется к концу первого года жизни. Память сначала вызывается сенсорными стимулами, но к концу второго года ребенок может запоминать образно с помощью слов или символов. В течение первого и второго года у ребенка память сильнее на лица и предметы, чем на ситуации. Ситуации становятся значимыми в памяти ребенка от трех до шести лет. На память ребенка положительно или отрицательно влияет эмоциональное качество его переживаний. Приятные ситуации запоминаются с большей вероятностью, чем неприятные.

Главная ›› Психология ›› Ребенок ›› Психическое развитие ›› Психическое развитие ребенка

Психологическое развитие | Определение, этапы, примеры и факты

младенцев

Посмотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Эрик Эриксон

- Похожие темы:

- развитие младенцев и малышей эмоциональное развитие самореализация развитие ребенка Эдипов комплекс

См. весь связанный контент →

психологическое развитие , развитие когнитивных, эмоциональных, интеллектуальных и социальных способностей человека и функционирование в течение нормальной продолжительности жизни, от младенчества до старости. Это предмет дисциплины, известной как психология развития. Детская психология была традиционным центром исследований, но с середины 20 века многое стало известно и о младенчестве, и о взрослой жизни. Далее следует краткое рассмотрение психологического развития. Для более полной обработки см. поведение человека.

поведение человека.

Младенчество — это период между рождением и приобретением языка через один-два года. Помимо набора унаследованных рефлексов, помогающих им добывать пищу и реагировать на опасность, новорожденные наделены предрасположенностью к определенным зрительным образам, в том числе к человеческому лицу, и к определенным звукам, в том числе к человеческому голосу. В течение нескольких месяцев они способны узнавать своих матерей по внешнему виду и обнаруживают поразительную чувствительность к тонам, ритмическому течению и отдельным звукам, составляющим человеческую речь. Даже маленькие дети способны к сложным перцептивным суждениям, включая расстояние, форму, направление и глубину, и вскоре они могут организовать свой опыт, создавая категории для объектов и событий (например, людей, мебели, продуктов питания, животных) таким же образом. пожилые люди делают.

Младенцы быстро развиваются как в узнавании, так и в запоминании воспоминаний, что, в свою очередь, повышает их способность понимать и предвидеть события в окружающей среде. Фундаментальным достижением в это время является признание постоянства объекта, т. е. осознание того, что внешние объекты существуют независимо от их восприятия младенцем. Физические взаимодействия младенцев с окружающей средой развиваются от простых нескоординированных рефлекторных движений к более скоординированным действиям, которые намеренно повторяются, потому что они интересны или потому что их можно использовать для достижения внешней цели. Примерно в 18 месяцев ребенок начинает пытаться решать физические проблемы, мысленно представляя определенные события и результаты, а не путем простого экспериментирования методом проб и ошибок.

Фундаментальным достижением в это время является признание постоянства объекта, т. е. осознание того, что внешние объекты существуют независимо от их восприятия младенцем. Физические взаимодействия младенцев с окружающей средой развиваются от простых нескоординированных рефлекторных движений к более скоординированным действиям, которые намеренно повторяются, потому что они интересны или потому что их можно использовать для достижения внешней цели. Примерно в 18 месяцев ребенок начинает пытаться решать физические проблемы, мысленно представляя определенные события и результаты, а не путем простого экспериментирования методом проб и ошибок.

Трехмесячные младенцы уже демонстрируют поведенческие реакции, свидетельствующие о таких эмоциональных состояниях, как удивление, дистресс, расслабление и возбуждение. Новые эмоциональные состояния, включая гнев, печаль и страх, появляются к первому году жизни. Эмоциональная жизнь младенцев сосредоточена на привязанностях, которые они формируют к своим матерям или другим основным опекунам, и посредством этих взаимодействий младенцы учатся любить других людей, доверять им и зависеть от них. Младенцы начинают улыбаться другим людям примерно в два месяца, а их привязанность к матерям и опекунам развивается примерно к шести месяцам. Эти привязанности формируют основу для здорового эмоционального и социального развития на протяжении всего детства.

Младенцы начинают улыбаться другим людям примерно в два месяца, а их привязанность к матерям и опекунам развивается примерно к шести месяцам. Эти привязанности формируют основу для здорового эмоционального и социального развития на протяжении всего детства.

Вторая основная фаза человеческого развития, детство, длится от одного или двух лет до наступления подросткового возраста в возрасте 12 или 13 лет. Ранние годы детства отмечены огромными успехами в понимании и использовании языка. Дети начинают понимать слова за несколько месяцев до того, как сами начинают говорить. Младенцы в среднем говорят свои первые слова к 12–14 месяцам, а к 18 месяцам их разговорный словарный запас составляет около 50 слов. Дети начинают использовать комбинации из двух, а затем и трех слов и переходят от простых комбинаций существительное-глагол к более грамматически сложным последовательностям, используя союзы, предлоги, артикли и времена с растущей беглостью и точностью. К четвертому году жизни большинство детей могут говорить предложениями, похожими на взрослые, и начинают осваивать более сложные правила грамматики и значения.

В своих познавательных способностях дети совершают переход от опоры исключительно на конкретную, осязаемую реальность к логическим операциям с абстрактным и символическим материалом. Даже двухлетние дети ведут себя так, как будто внешний мир есть постоянное место, независимое от их восприятия, и проявляют экспериментальное или целенаправленное поведение, которое может творчески и спонтанно адаптироваться к новым целям. В период от двух до семи лет дети начинают манипулировать окружающей средой посредством символического мышления и языка; они становятся способными к решению новых типов логических задач и начинают пользоваться мыслительными операциями, гибкими и полностью обратимыми в мышлении. В возрасте от 7 до 12 лет зачатки логики проявляются в форме классификации идей, понимания времени и числа, более глубокого понимания серийности и других иерархических отношений.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.

Подпишитесь сейчас

Эмоционально дети развиваются в направлении большего самосознания, т.