Что такое романтизм? — Вопросы литературы

«Проблемы романтизма. Сборник статей», «Искусство», М. 1967, 360 стр.

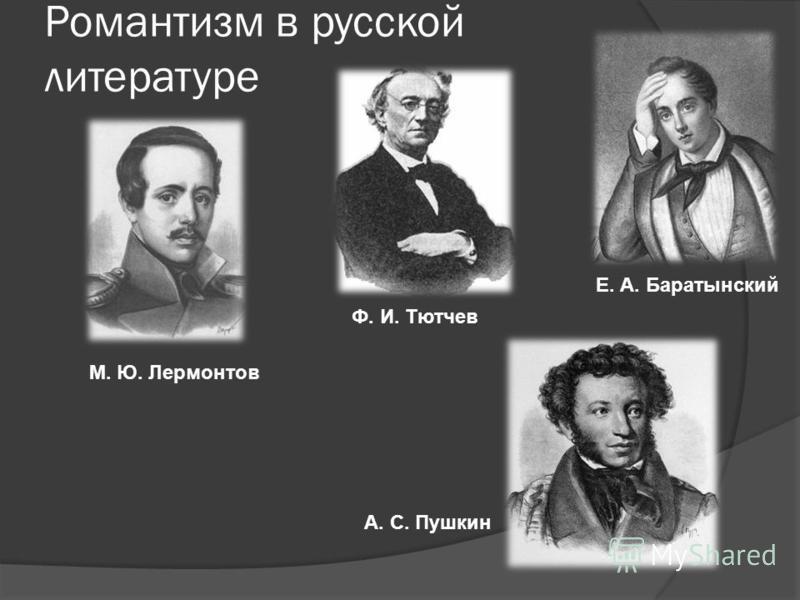

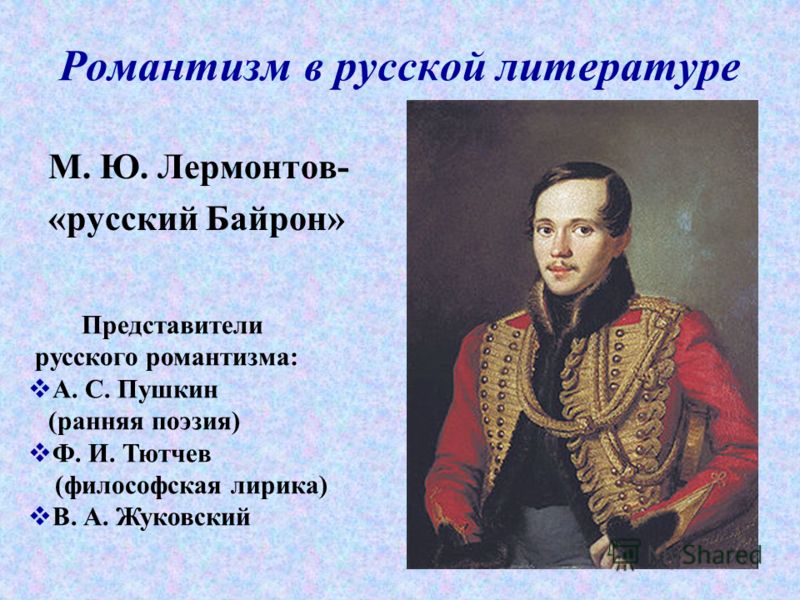

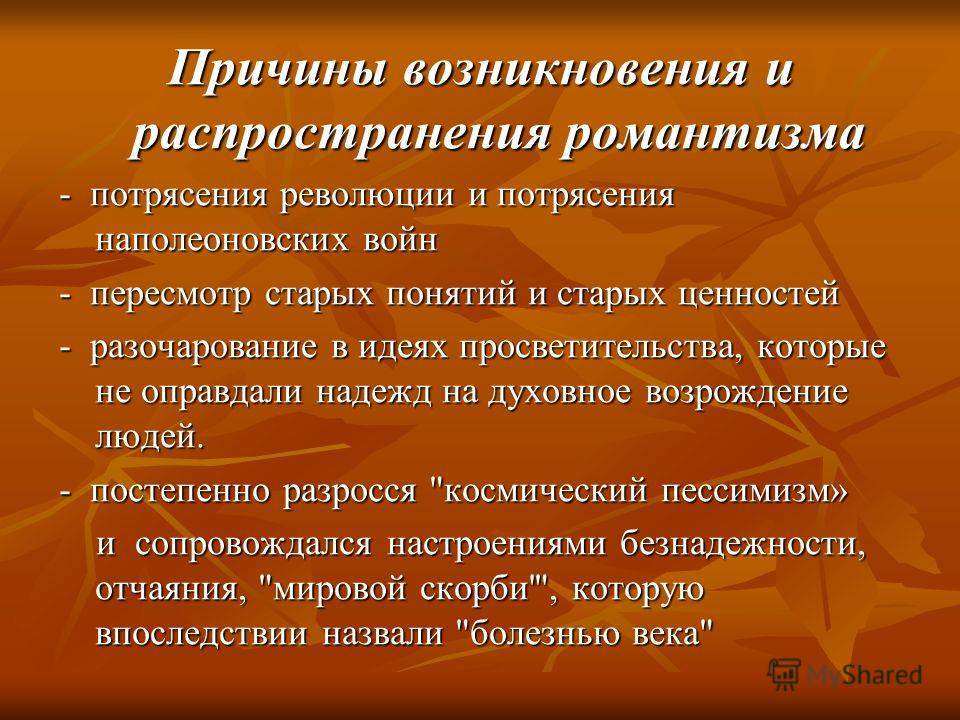

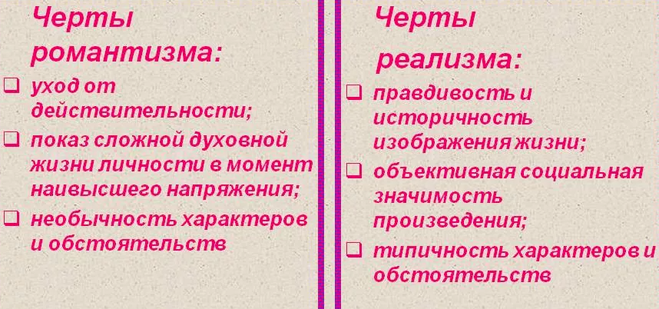

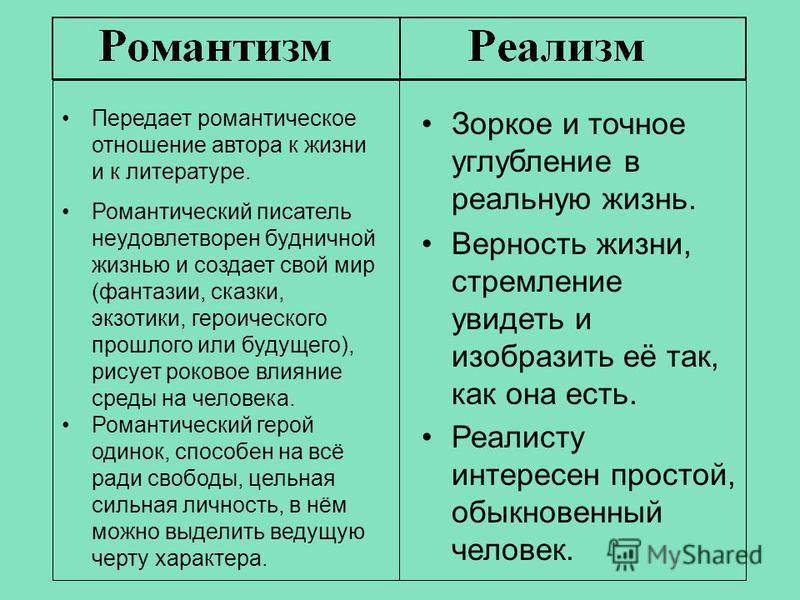

Наконец настало время, когда романтизм стал предметом подлинно научного изучения. Было время, когда романтизм третировался и рассматривался в его противопоставлении реализму, как что-то «низшее», враждебное реализму, как проявление идеалистического и даже мистического начала в искусстве. Романтизм, правда, делили на революционный и реакционный, на активный и пассивный, но границы между этими прямо противоположными тенденциями так и не удалось определить. При этом забывалось, что и в реалистическом искусстве также наличествовали обе эти тенденции. Не приходится уже и говорить, что такой подход не мог раскрыть своеобразия художественного метода. А ведь романтиками были и Шиллер, и Байрон, и Лермонтов, и поэты-декабристы, и молодой Пушкин, и ранний Гёте, и Вальтер Скотт, и Гюго! Уже из-за одного этого к романтизму следует отнестись с должным вниманием. Тем более что в советской литературе, в особенности в ее первоначальный период, традиции романтизма играли весьма важную и значительную роль.

Поэтому следует приветствовать инициативу издательства «Искусство», выпустившего за последнее время две книги о романтизме – В. Ванслова «Эстетика романтизма» (1966) и сборник «Проблемы романтизма».

Сборник «Проблемы романтизма» преимущественно теоретический, рассматривающий сущность романтизма как литературного течения, особенности и своеобразие его художественного метода. Вернее всего его следует определить как предварительную разведку, как выяснение основных вопросов, связанных с развитием романтизма в русской литературе.

Авторы сборника рассматривают романтизм в двух планах: историко-литературном и типологическом, что позволяет с достаточной определенностью поставить вопрос о его историческом своеобразии.

Основное место в сборнике принадлежит статьям А. Н. Соколова «К спорам о романтизме», Г. Поспелова «Что же такое романтизм?» и У. Фохта «Некоторые вопросы теории романтизма». При всем их различии эти статьи дают общее определение романтизма как художественного метода. Остальные статьи сборника посвящены более частным вопросам, помогающим выяснению общих проблем.

Остальные статьи сборника посвящены более частным вопросам, помогающим выяснению общих проблем.

В содержательной статье А. Соколова прослеживается развитие романтизма в русской литературе. Автор стоит на твердой историко-литературной почве, рассматривая романтизм в его историческом развитии. «Бесспорной и относительно ясной научной задачей, – пишет А. Соколов, – является конкретно-историческое исследование романтического направления, как оно сложилось в той или иной национальной литературе в определенный исторический период. Так изучается романтизм русский, немецкий, английский, французский, польский, чешский и т. д. – во всех литературах, где он когда-либо существовал».

Предметом литературного исследования в этих случаях является та или иная национальная форма романтизма. Анализируя своеобразие русского романтизма, А. Соколов в то же время указывает, что это не исключает, а, наоборот, обязывает исследователей находить общие закономерности и связи отдельных национальных «романтизмов» с романтизмом в мировой литературе в целом, то есть изучения его в типологическом аспекте. «Типология помогает понять и определить сущность данного явления, его необходимые, конститутивные признаки». Однако сам А. Соколов не касается этих типологических проблем, структурных, или, как он называет, «конститутивных признаков».

«Типология помогает понять и определить сущность данного явления, его необходимые, конститутивные признаки». Однако сам А. Соколов не касается этих типологических проблем, структурных, или, как он называет, «конститутивных признаков».

Рассматривая романтизм как отражение «неустойчивого, переходного состояния общества», автор предлагает разделять романтизм по идеологическому признаку – на романтизм революционный, прогрессивный и романтизм консервативный, реакционный, указывая, впрочем, на ту путаницу, которая возникает у разных исследователей благодаря такой дифференциации. «Особенно большие затруднения в этом плане вызывает вопрос о художественном методе романтизма». Но ведь это же и есть основной вопрос исследования! А. Соколов справедливо считает, что «романтический художественный метод как система принципов отображения и изображения действительности один в своем существе, в своей художественно-познавательной природе». Но если это так, то тогда дифференциация по чисто идеологическому признаку должна как будто бы отпасть? Здесь в позиции автора остается какая-то неясность, тем более, что он тут же пишет, что концепция двух романтических методов теоретически ошибочна. Во всяком случае, призыв А. Соколова к отказу от концепции «двух линий» в романтизме означает, несомненно, дальнейший шаг на пути его изучения. Этот шаг должен быть сделан в сторону теоретического и типологического рассмотрения структуры романтизма. Автор статьи, признавая необходимость этого, однако, отказывается определить «систему признаков романтизма».

Во всяком случае, призыв А. Соколова к отказу от концепции «двух линий» в романтизме означает, несомненно, дальнейший шаг на пути его изучения. Этот шаг должен быть сделан в сторону теоретического и типологического рассмотрения структуры романтизма. Автор статьи, признавая необходимость этого, однако, отказывается определить «систему признаков романтизма».

Статья Г. Поспелова подводит в основном итоги определений романтизма в русской литературоведческой науке и критике. Рассматривая концепции романтизма у В. Белинского, А. Веселовского, А. Шахова, А. Белецкого и других, сам Г. Поспелов, в сущности, остается на позициях психологического определения романтизма, подменяя в известной мере романтизм как художественное направление понятием «романтика». «Будем применять слово «романтика», – пишет он, – как особый термин для обозначения романтического отношения к жизни». Поэтому и оказывается, что «Пушкин сделался романтиком по своему отношению к жизни задолго до создания южных поэм»! Это звучит не только крайне неопределенно, но и ставит под сомнение существование классицистического периода в творчестве раннего Пушкина. Так постепенно у Г. Поспелова понятие романтизма как литературного метода подменяется определением «романтические переживания», превращая романтизм в психологическую категорию. «Коротко можно сказать таким образом, – отмечает Г. Поспелов, – что романтика – это подъем эмоционального самосознания личности, ее душевных переживаний, вызванных стремлениями к возвышенному, сверхличному идеалу и объективизируемых в тех или иных явлениях действительности». Но, настаивая на «романтике» как психологической категории, автор приходит к признанию невозможности таким путем определить многообразие и специфику творческого метода различных писателей. «По своему творческому методу, – признает Г. Поспелов, – и отдельные писатели романтического направления, и отдельные периоды и жанры в их творчестве, и даже отдельные их произведения бывали различны».

Так постепенно у Г. Поспелова понятие романтизма как литературного метода подменяется определением «романтические переживания», превращая романтизм в психологическую категорию. «Коротко можно сказать таким образом, – отмечает Г. Поспелов, – что романтика – это подъем эмоционального самосознания личности, ее душевных переживаний, вызванных стремлениями к возвышенному, сверхличному идеалу и объективизируемых в тех или иных явлениях действительности». Но, настаивая на «романтике» как психологической категории, автор приходит к признанию невозможности таким путем определить многообразие и специфику творческого метода различных писателей. «По своему творческому методу, – признает Г. Поспелов, – и отдельные писатели романтического направления, и отдельные периоды и жанры в их творчестве, и даже отдельные их произведения бывали различны».

Вслед за А. Шаховым Г. Поспелов дает определение того «литературного кодекса», который оформляется в литературное «направление или школу». Правда, Г. Поспелов предпочитает другой термин – «течение»: «Предлагаемые нами термины хорошо соединяются: течения – «текут», направления – их «направляют», направление – это программно направленное течение». В принципе здесь есть здравая мысль о роли теоретических деклараций и установок для формирования вокруг них «направления» или «школы». Но сам же автор этой теории признает, что бывают такие литературные течения, которые возникают и развиваются, не получив программной направленности. Да и в тех литературных школах, которые имеют теоретическую «программу», творческая практика отдельных художников неизменно выходит за ее пределы. Поэтому в итоге выводы Г. Поспелова к очень многим авторам практически неприменимы.

В принципе здесь есть здравая мысль о роли теоретических деклараций и установок для формирования вокруг них «направления» или «школы». Но сам же автор этой теории признает, что бывают такие литературные течения, которые возникают и развиваются, не получив программной направленности. Да и в тех литературных школах, которые имеют теоретическую «программу», творческая практика отдельных художников неизменно выходит за ее пределы. Поэтому в итоге выводы Г. Поспелова к очень многим авторам практически неприменимы.

В результате ни теория неизменной «романтики» как существа романтизма, ни истолкование «течения» как совокупности объединяющих декларативных положений не способны определить художественный метод романтизма и отбрасывают Нас назад, к пройденному этапу изучения.

В отличие от А. Соколова и Г. Поспелова У. Фохт стремится рассматривать романтизм с типологической точки зрения, предпринимая попытку дать определение романтизма, «пусть не окончательное, рабочее». В качестве такого определения У. Фохт выдвигает основную «гносеологическую предпосылку» – «интуитивное познание действительности». Объявив интуицию, интуитивное познание действительности краеугольным камнем обоснования романтизма, он, однако, оговаривается, подрывая тем самым в значительной мере свой тезис, что и в романтическом искусстве разум, мысль, незнание «играют колоссальную роль».

Фохт выдвигает основную «гносеологическую предпосылку» – «интуитивное познание действительности». Объявив интуицию, интуитивное познание действительности краеугольным камнем обоснования романтизма, он, однако, оговаривается, подрывая тем самым в значительной мере свой тезис, что и в романтическом искусстве разум, мысль, незнание «играют колоссальную роль».

Мне представляется недостаточно убедительным намерение строить всю «формулу» романтизма на утверждении интуиции как основного его признака. Ведь интуиция не менее обязательна и для художника-реалиста, это в своем роде тоже психологическая категория (здесь перекличка с Г. Поспеловым!), проблема психологии творчества, а не творческого метода. Правда, как справедливо указывает У. Фохт, при своем возникновении «в пылу полемики против просветительского рационализма романтики сплошь и рядом чересчур категорично утверждали интуицию, чувство противопоставляли разуму». Думается, что эта черта мировоззрения и эстетики романтизма сохранила все свое значение и в дальнейшем, хотя и не может быть положена во главу угла как единственное отличие романтизма от других творческих методов.

«Понимание романтизма как художественного отражения действительности, – пишет дальше У. Фохт, – по преимуществу на основе интуиции позволяет определить функциональную связь его элементов, установить их систему, иными словами сконструировать научную модель романтизма». Однако едва ли это определение позволит «сконструировать» модель, по которой могут быть построены и романтические поэмы Байрона, и романы Вальтера Скотта, и «Генрих фон Офтердинген» Новалиса, и стихи Александра Блока, и драмы Шиллера. Родственность, внутреннюю связь всех этих явлений нельзя объяснить одной «интуитивностью».

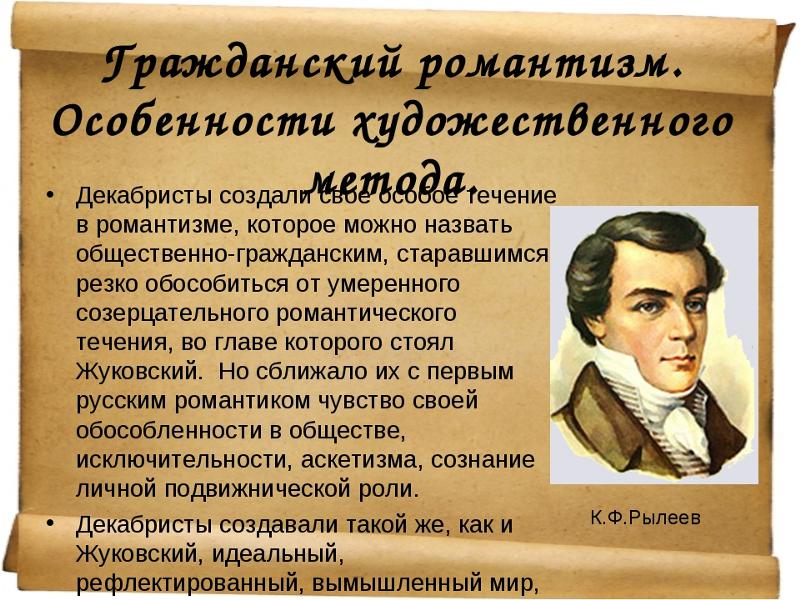

Предлагая в качестве основания для дифференциации романтизма выделить в нем «какой-либо структурный признак», например»характер (тип) интуитивного проникновения в действительность», У. Фохт намечает три типа романтизма: психологический, философский и социальный. Может, потому, что автор подробно не обосновывает этого разделения романтизма, даже приведенные им примеры вызывают решительное сомнение в справедливости такой дифференциации. Так, к психологическому романтизму им отнесены Жуковский и Фет, а к философскому – В. Одоевский и Тютчев. Но с тем же правом можно отнести, скажем, Фета к философскому направлению в романтизме, а Тютчева – и психологическому, поскольку в одних стихах этих поэтов преобладает философский, а в других – психологический элемент. Представителем социального романтизма назван Рылеев. А как же, например, Кюхельбекер – психологический или социальный романтик? А «Кавказский пленник» или «Цыганы» Пушкина, «Измаил-Бей» Лермонтова, поэмы и стихи Полежаева – что это: социальный или психологический романтизм?

Так, к психологическому романтизму им отнесены Жуковский и Фет, а к философскому – В. Одоевский и Тютчев. Но с тем же правом можно отнести, скажем, Фета к философскому направлению в романтизме, а Тютчева – и психологическому, поскольку в одних стихах этих поэтов преобладает философский, а в других – психологический элемент. Представителем социального романтизма назван Рылеев. А как же, например, Кюхельбекер – психологический или социальный романтик? А «Кавказский пленник» или «Цыганы» Пушкина, «Измаил-Бей» Лермонтова, поэмы и стихи Полежаева – что это: социальный или психологический романтизм?

Так попытка дифференциации романтизма и установление его «моделей» на основе принципа интуитивности сразу же вызывает возражения и заводит в тупик. Тем более что самые категории «психологический», «философский», «социальный» не составляют какого-то замкнутого целого, а обычно встречаются в сочетании друг с другом. Дело еще более осложняется тем, что эти категории, как и «течения» у Г. Поспелова, сами по себе еще ничего не говорят о своеобразии «художественной модели» романтизма – они равно могут относиться и к произведениям критического реализма.

Начав с плодотворной попытки «типологического» определения романтизма, У. Фохт все же не довел ее до конца. Мне представляется, что дело здесь не только в том, что в основу основ романтизма положен принцип интуитивности, но и в стремлении вывести из одной особенности всю структуру романтического произведения. «Романтизм – это система, в которой и интуитивный момент, и психологизм, и субъективное восприятие мира, и культ отдельной личности, и т. д. входят в систему романтической «модели», хотя практически и не все эти слагаемые могут присутствовать в одном произведении. Определить романтическую структуру как специфическую систему – такова назревшая задача, стоящая перед литературоведением. В данном случае (как и во всем сборнике) ее не удалось еще решить, хотя подступы к решению этой важнейшей проблемы уже в какой-то мере намечаются.

Статья У. Фохта – начало поисков. В ней содержатся и многие интересные соображения, которые должны быть учтены при дальнейшей разработке проблемы. Я, например, согласен с У. Фохтом, когда он утверждает, что «реальные формы романтизма осложняются еще и воздействием других направлений: ведь абсолютно чистых явлений не знают ни природа, ни общественная жизнь. Так, в романтических произведениях Рылеева и Баратынского можно обнаружить элементы классицизма, в реалистическом романе «Герой нашего времени» – элементы романтизма, а в романтической поэме Пушкина «Кавказский пленник» – элементы реализма. Определение метода произведения, отнесение его к тому или иному направлению должно основываться на принципах его структуры, на учете функционального значения ее элементов».

Я, например, согласен с У. Фохтом, когда он утверждает, что «реальные формы романтизма осложняются еще и воздействием других направлений: ведь абсолютно чистых явлений не знают ни природа, ни общественная жизнь. Так, в романтических произведениях Рылеева и Баратынского можно обнаружить элементы классицизма, в реалистическом романе «Герой нашего времени» – элементы романтизма, а в романтической поэме Пушкина «Кавказский пленник» – элементы реализма. Определение метода произведения, отнесение его к тому или иному направлению должно основываться на принципах его структуры, на учете функционального значения ее элементов».

Остальные статьи сборника являются подтверждением этого тезиса. Среди них следует выделить статью Д. Благого «От «Евгения Онегина» к «Герою нашего времени» (К вопросу о художественном методе Лермонтова)». Вокруг «Героя нашего времени» в продолжение многих лет ведутся страстные споры, к какому методу – романтическому или реалистическому – относится этот роман. Некоторые запальчивые литературоведы объявляют его вершиной романтизма Лермонтова. Анализируя лермонтовский роман, Д. Благой приходит к убедительному выводу, что он продолжает традиции пушкинского «Евгения Онегина»: «Имея за собой гениальный опыт реалистического пушкинского романа в стихах и одновременно используя свой собственный опыт поэта-романтика, Лермонтов идет другим путем – путем как бы наибольшего сопротивления. В сущности, почти совсем опуская конкретную предысторию Печорина, он окружает его привычным для романтического героя ореолом загадочного, «странного» человека, ставит его в весьма романтические ситуации… Именно это-то и обманывает тех исследователей, – пишет Д. Благой, – которые считают роман Лермонтова явлением или даже вершиной русского романтизма, не учитывая, что по методу типизации, по видению и воссозданию объективной действительности, наконец, по своему стилю… «Герой нашего времени», продолжает, развивает, углубляет и упрочивает традиции пушкинского «Евгения Онегина».

Анализируя лермонтовский роман, Д. Благой приходит к убедительному выводу, что он продолжает традиции пушкинского «Евгения Онегина»: «Имея за собой гениальный опыт реалистического пушкинского романа в стихах и одновременно используя свой собственный опыт поэта-романтика, Лермонтов идет другим путем – путем как бы наибольшего сопротивления. В сущности, почти совсем опуская конкретную предысторию Печорина, он окружает его привычным для романтического героя ореолом загадочного, «странного» человека, ставит его в весьма романтические ситуации… Именно это-то и обманывает тех исследователей, – пишет Д. Благой, – которые считают роман Лермонтова явлением или даже вершиной русского романтизма, не учитывая, что по методу типизации, по видению и воссозданию объективной действительности, наконец, по своему стилю… «Герой нашего времени», продолжает, развивает, углубляет и упрочивает традиции пушкинского «Евгения Онегина».

Следует отметить и интересное наблюдение Д. Благого, сопоставившего некоторые черты Печорина с Грибоедовым, вернее, с его краткой характеристикой у Пушкина в «Путешествии в Арзрум». Насколько мне помнится, это сопоставление сделано впервые.

Насколько мне помнится, это сопоставление сделано впервые.

В интересной статье «Батюшков и романтическое движение» Н. Фридман устанавливает, что в поэзии Батюшкова наличествуют лишь «незавершенные»»романтические тенденции», которые заставляют назвать ее «предромантической». Внимательно проанализировав творчество Батюшкова и отметив воздействие на него античной поэзии, автор, однако, приходит к выводу, что при всех своих связях с классицизмом Батюшков по ведущим тенденциям своего творчества уже приближался к романтизму: «Ведущие черты определялись новыми романтическими тенденциями и настроениями, так как в ней (в поэзии Батюшкова. – Н. С.) запечатлелся внутренний мир личности, не принимавшей мрачной действительности… уходящей в мир мечты о свободном гармоническом человеке…» Видимо, в поэзии Батюшкова мы имеем сложное и притом органическое сочетание романтического и классицистического начал.

А. Гуревич в статье «На подступах к романтизму (О русской лирике 1820-х годов)» рассматривает романтические тенденции 20-х годов, сказавшиеся в разладе между идеалом и действительностью, который придает новый характер творческому методу поэтов-романтиков: «Абсолютный характер идеалов при осознании абсолютной невозможности их осуществления в данной действительности и предельно остром переживании этой двойственной природы бытия и являются, на мой взгляд, основными признаками романтизма, позволяющими четко ограничить его от «соседних» литературных направлений». Такова еще одна формула романтизма, представляющаяся мне, однако, слишком общей, абстрактной и не включающей в себя характеристики художественного своеобразия романтизма.

Такова еще одна формула романтизма, представляющаяся мне, однако, слишком общей, абстрактной и не включающей в себя характеристики художественного своеобразия романтизма.

Далее, разбирая творчество поэтов-декабристов, А. Гуревич приходит к выводу, что в нем сочетаются элементы просветительства и романтические тенденции. Видя различное соотношение в творчестве поэтов-декабристов просветительских и романтических тенденций, автор тем не менее предлагает применять к ним определение не романтизма, а «предромантизма», возражая против широко распространенного определения поэзии декабристов как поэзии «гражданского романтизма». Предромантизмом он считает и поэзию Жуковского и Батюшкова. Тем самым романтизм освобождается от ряда явлений предшествующих или смежных с ним. Романтизм, вернее, переход к романтизму А. Гуревич видит лишь у Пушкина, в первую очередь в «Цыганах». Хотя автор считает, что романтические черты творчества Пушкина выразились значительно полнее в его южных поэмах, чем в лирике, тем не менее он приходит к заключению, что «Пушкина можно назвать не только основоположником русского реализма, но и первым русским романтиком».

Статьи Е. Пульхритудовой и Ю. Манна дополняют сборник анализом конкретного материала. Е. Пульхритудова в статье «Литературная теория декабристского романтизма в 30-е годы XIX в.» устанавливает степень приближения к романтизму и его эстетике таких писателей-декабристов, которые продолжали свою литературную деятельность после разгрома декабрьского восстания (А. Бестужев-Марлинский, В. Кюхельбекер и др.).

Ю. Манн в статье «Книга исканий» рассматривает «Русские ночи» В. Одоевского как одно из наиболее значительных явлений в Истории русского романтизма. Автор считает, что В. Одоевский, «драматизируя» свои произведения, преодолевает архаические, устаревшие формы.

Однако во всех этих статьях не делается уже попытки определить самую концепцию романтизма, проанализировать вопросы, поставленные авторами первых трех статей. В этом недостаток сборника, лишенного ясной целеустремленности, распадающегося на ряд статей, охватывающих зачастую второстепенные вопросы. Тем не менее и в этом виде он представляет значительный интерес – это разведка на пути изучения такого сложного явления, как романтизм.

Навигация: Главная Случайная страница Обратная связь ТОП Интересно знать Избранные Топ: Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства… Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному… Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования… Интересное: Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является… Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны. Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья… Дисциплины: Автоматизация Антропология Археология Архитектура Аудит Биология Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Журналистика Зоология Иностранные языки Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Кораблестроение Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыкология Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Политология Правоотношение Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Теология Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Энергетика Юриспруденция | ⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 25Следующая ⇒ Романтизм утверждает культ природы, чувств и естественного человека. В русском романтизме появляется свобода от классических условностей, создается баллада, романтическая драма. Утверждается новое представление о сущности и значении поэзии, которая признается самостоятельной сферой жизни, выразительницей высших, идеальных стремлений человека; прежний взгляд, по которому поэзия представлялась пустой забавой, чем-то вполне служебным, оказывается уже невозможным. Трагическая судьба В. А. Жуковского оказала влияние на его поэзию (“Жизнь и поэзия — одно”). Его любовь к Маше Протасовой, которую выдали замуж за другого, потом ее смерть, потеря друзей, чувство обездоленности с детства, одиночество обусловили основные мотивы лирики поэта. Несчастная любовь и разлука — мотив почти всех баллад — имеют явно автобиографическое происхождение. В балладе “Людмила” изображается бешеная скачка Людмилы и ее жениха на коне (символ перехода в иной мир). Мистический пейзаж и дорога в балладах всегда означают “поездку” в мир иной, часто герои баллады находят свой конец в результате этой поездки. В балладе “Лесной царь” “ездок оробелый не скачет, летит”. «Скорбь о неизвестном, стремленье вдаль, любви тоска, томление разлуки» остались существенными нотами поэзии Жуковского. Из содержания средневекового романтизма он брал только то, что отвечало его собственным идеально-мистическим стремлениям и мечтам. Значение Жуковского состояло в том, что поэзия его, будучи субъективною, в то же время служила общим интересам нашего умственного развития. Субъективизм Жуковского был важным шагом вперёд по пути отрешения русской литературы от холода псевдоклассицизма. Она внесла в русскую литературу малоизвестный ей дотоле мир внутренней жизни; она развивала идеи человечности и своим неподдельным, задушевным чувством возвышала нравственные требования и идеалы. Общий характер поэзии Жуковского вполне выразился в первый период поэтической деятельности его, к 1815 — 16 гг. : позднее его оригинальное творчество почти иссякает и воздействие его на русскую литературу выражается почти исключительно в переводах, принадлежащих к крупнейшим фактам истории нашей литературы. Помимо высокого совершенства формы, мягкого, плавного и изящного стиха, они важны тем, что ознакомили русского читателя с лучшими явлениями европейского литературного творчества. «Благодаря Жуковскому», говорил Белинский, «немецкая поэзия — нам родная». По тому времени это была высокая задача, открывавшая русскому читателю совершенно новые и широкие горизонты.

⇐ Предыдущая3456789101112Следующая ⇒ Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)… Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций. Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства… Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции… |

Философия романтизма и ее влияние на современную психологию

Философия романтизма и ее влияние на современную психологию

Философия романтизма и ее влияние на современную психологию

Введение

Знание и разум имеют очень тесную связь. Философия имеет дело со знанием, а психология связана с разумом. По данным Американской психологической ассоциации (АПА), психология определяется как изучение разума и поведения, происходящее из областей науки и философии (O’Boyle, 2006). Психологию нельзя понять без философии, она связана с отраслью ментальной философии. Из-за этой тесной связи с философией всякий раз, когда в области философии происходят изменения, они оказывают влияние на психологию. Ранняя психология рассматривалась только как ветвь ментальной философии. С продвижением и расширением в области философии произошли также улучшения в области психологии (O’Boyle, 2006).

Большой вклад в области психологии внесли Дж. Стэнли Холл и Вильгельм Вундт, основавшие Американскую психологическую ассоциацию и экспериментальный подход в психологии. Более поздние достижения в области психологии также связаны с терапевтическими последствиями (Pickren & Rutherford, 2010). Все эти достижения ведут к современной психологии, на которую влияют различные изменения в области философии. После Темных веков и Средневековья возрождение было пробуждением, которое повлияло на все области исследований, включая философию. Позже наиболее заметное влияние было в эпоху просвещения. Это было время, когда логические рассуждения питали философское мышление. В эпоху просвещения другое движение повлияло на логическое и философское мышление, известное как романтизм.

Тезис

Теория философского романтизма оказывает различное влияние на современную психологию и консультирование.

Обсуждение

Теория философского романтизма

В эпоху Просвещения, когда каждый аспект жизни был связан с логическим и научным разумом, было невозможно понять человеческие чувства и поведение с помощью научного или логического подхода. Это стало причиной того, что на фоне научных и логических рассуждений возникла новая мысль, основанная на эмоциях и чувствах человека (Kyle, 2012). Это привело к новому пониманию в области философии, которая имеет дело с человеческими условиями.

Это стало причиной того, что на фоне научных и логических рассуждений возникла новая мысль, основанная на эмоциях и чувствах человека (Kyle, 2012). Это привело к новому пониманию в области философии, которая имеет дело с человеческими условиями.

Согласно теории философского романтизма о понятии ценностей и эмоций в жизни нельзя судить на научной и объективной основе. Эта теория основана на концепции единой и взаимосвязанной вселенной (Kyle, 2012). Это обеспечивает то, что теория философского романтизма опирается на чувства и эмоции личности, что ближе к концепции психологических основ понимания личности. Эта теория основана на субъективном подходе, а не на научных рассуждениях и объективности эпохи Просвещения.

Эта теория также подчеркивает факторы условий жизни человека и вопросы, связанные с жизнью и природой. Еще один важный аспект этого подхода заключается в том, что он подчеркивает концепцию изучения природы с помощью чувств и разума и изучает то, как природа влияет на человеческий разум и мышление (О’Бойл, 2006). Это невозможно с логикой и наукой. Он основан на опыте, а не на экспериментах.

Это невозможно с логикой и наукой. Он основан на опыте, а не на экспериментах.

История философского романтизма

Романтизм есть реакция на …

Романтическая концепция психологической андрогинности – NOTCHES

Виктория Рассел

В июне прошлого года я выступила с докладом на семинаре по сексуальности. Ее название было «Что такое история сексуальности?» Не слишком задумываясь, я построил свою двадцатиминутную статью вокруг основного предмета своей докторской диссертации: психологической андрогинности, или бесполого разума, как понятия психосексуального. равенство, поддерживаемое радикалами в Англии между 1790 и 1840 годами. Просто. Я был готов предоставить статью, в которой были бы отмечены необходимые поля, касающиеся сексуальности и истории. Однако на всякий случай я решил вернуться к вопросу в последний раз: « Несмотря на часы чтения, исследований и всесторонних размышлений о психологической андрогинности и сексуальной идентичности, я внезапно смутился. Не говоря уже о истории , что такое сексуальность ? Внезапно я не был уверен. Как мне объяснить комнате, полной ожидающих зрителей, что я не понял вопроса? Возможно, если бы я доставил бумагу с невероятной скоростью, никто бы и не заметил. Это был вариант. И тут меня снова осенило: организаторы воркшопа не пытались усложнять; они просто задавали вопрос, на который мы так или иначе пытались ответить на протяжении столетий. Радикальные участники моего исследования задавались одним и тем же вопросом: «Что такое сексуальность?»

Несмотря на часы чтения, исследований и всесторонних размышлений о психологической андрогинности и сексуальной идентичности, я внезапно смутился. Не говоря уже о истории , что такое сексуальность ? Внезапно я не был уверен. Как мне объяснить комнате, полной ожидающих зрителей, что я не понял вопроса? Возможно, если бы я доставил бумагу с невероятной скоростью, никто бы и не заметил. Это был вариант. И тут меня снова осенило: организаторы воркшопа не пытались усложнять; они просто задавали вопрос, на который мы так или иначе пытались ответить на протяжении столетий. Радикальные участники моего исследования задавались одним и тем же вопросом: «Что такое сексуальность?»

Нам нужно будет раздеть человечество до самого необходимого. К счастью,

Нам нужно будет раздеть человечество до самого необходимого. К счастью, Английские сторонники психологической андрогинности — Мэри Уоллстонкрафт, Сэмюэл Тейлор Кольридж, Перси Биши Шелли, Уильям Джонсон Фокс и Джон Гудвин Бармби, и это лишь некоторые из них — считали, что человеческий разум по своей природе не имеет пола; она была текучей, бесконечно разнообразной и не подпадала под простую категоризацию и сегрегацию. Эта эгалитарная концепция стремилась бросить вызов и подорвать все более консервативные и предписывающие представления о гендере и сексуальности, взвинченные войной и революцией во Франции. В стремлении сохранить стабильность и общественный порядок консервативные и патриархальные взгляды, существовавшие до Французской революции в значительной степени неявно, становились все более явными. Консерваторы обратились к библейскому прецеденту и достижениям гуманитарных наук, чтобы доказать, что мужчины и женщины дополняют друг друга, но не равны, противоположности. У мужчин и женщин были разные и отдельные тела, характеры и сферы ответственности. Они утверждали, что стирание таких естественных различий ошибочными представлениями о равенстве приведет не только к социальному хаосу, но и к размыванию и ослаблению сексуального и морального характера общества и нации. Уильям Бэрроу предупредил, что размывание сексуальной идентичности «подорвет твердую структуру британского характера». Другими словами, интеллектуальные и физические границы Британии станут уязвимыми для иностранного нападения.

Эта эгалитарная концепция стремилась бросить вызов и подорвать все более консервативные и предписывающие представления о гендере и сексуальности, взвинченные войной и революцией во Франции. В стремлении сохранить стабильность и общественный порядок консервативные и патриархальные взгляды, существовавшие до Французской революции в значительной степени неявно, становились все более явными. Консерваторы обратились к библейскому прецеденту и достижениям гуманитарных наук, чтобы доказать, что мужчины и женщины дополняют друг друга, но не равны, противоположности. У мужчин и женщин были разные и отдельные тела, характеры и сферы ответственности. Они утверждали, что стирание таких естественных различий ошибочными представлениями о равенстве приведет не только к социальному хаосу, но и к размыванию и ослаблению сексуального и морального характера общества и нации. Уильям Бэрроу предупредил, что размывание сексуальной идентичности «подорвет твердую структуру британского характера». Другими словами, интеллектуальные и физические границы Британии станут уязвимыми для иностранного нападения. Чтобы защититься от этой вездесущей угрозы, было необходимо большее разделение полов.

Чтобы защититься от этой вездесущей угрозы, было необходимо большее разделение полов.

Романтические радикалы, напротив, предложили инклюзивный, гендерно-нейтральный образ человечества, который отвергал консервативные корреляции между сексуальной функцией и формой. Они утверждали, что биологическое не может определять психологическое, а слабое тело, будь то мужское или женское, не свидетельствует о слабом и зависимом разуме. «Человеческие существа, — утверждал Кольридж, — отличаются друг от друга только степенями, и эти степени слишком часто меняются». Сексуальные различия были произвольным продуктом социальной инженерии, подкрепляемым патриархальными институтами образования и брака. Они считали, что именно психо-сексуальная сегрегация виновата во многих бедах общества. Навязывание все более жесткой сексуальной идентичности мужчинам и женщинам, основанное не более чем на модных обычаях и религиозных догмах, поощряло жестокость, невежество, отчуждение, недовольство и отсутствие взаимопонимания и уважения, которые распространялись на супружеский дом и за его пределы. Чтобы общество прогрессировало, флюид природа человеческого разума — независимо от биологического пола — должна была признаваться и лелеяться. Это должна была быть революция не войны и кровопролития, а человеческого разума.

Чтобы общество прогрессировало, флюид природа человеческого разума — независимо от биологического пола — должна была признаваться и лелеяться. Это должна была быть революция не войны и кровопролития, а человеческого разума.

Психологическая андрогинность, однако, не была ни синонимом асексуальности, ни, как иногда утверждают, мужским присвоением женского. В то время, когда комментаторы все чаще обращались к сдвигам в гуманитарных науках — например, к появлению модели двух полов — для доказательства «нормального» и «ненормального» сексуального характера, концепция психологической андрогинности стремилась защитить то, что радикальные романтики считалось «бесконечно разнообразным человечеством». Однако с самого начала эгалитарная концепция психологической андрогинности была омрачена не только политической и религиозной неортодоксальностью ее сторонников, но и ее связью с сексуальными отклонениями. Мне еще предстоит написать последнюю главу о том, почему эта радикальная концепция потерпела неудачу, но победа над Наполеоном, быстрое расширение Империи и расширение избирательного права мужчин в 1832 году, похоже, во многих отношениях укрепили и оживили патриархат.

Но была также немаловажная проблема двусмысленности и категоризации. Вопрос, который я постоянно задаю себе, заключается не столько в том, почему концепция психологической андрогинности потерпела неудачу, сколько в том, почему с тех пор она не привлекала значительного историографического и социального интереса. Проблема, как мне кажется, в категоризации. Организаторы семинара правильно указали на то, как история сексуальности продолжает расширяться и отказывается быть легко ограниченной и категоризированной. И все же, как обнаружили радикалы моего исследования, андрогинность представляет собой подлинную проблему, и она глубоко укоренилась в политике сексуальной идентичности. Где мы размещаем психологическую андрогинность? Как мы это определяем? Совершенно очевидно, что он не вписывается в традиционную бинарную систему «мужское/женское». Романтичные радикалы хотели, чтобы стереотипные двоичные образы были устранены как нездоровые и ненужные. И все же, чтобы рассмотреть, что такое психологическая андрогинность, нам сначала нужно рассмотреть, чем она не является, т. е. чисто мужской или чисто женской. Однако для этого нам нужно рассмотреть, что собой представляют эти два качества сами по себе. Пытаясь превзойти традиционные гендерные бинарности, мы постоянно ограничены ими.

е. чисто мужской или чисто женской. Однако для этого нам нужно рассмотреть, что собой представляют эти два качества сами по себе. Пытаясь превзойти традиционные гендерные бинарности, мы постоянно ограничены ими.

В обществе, которое до сих пор в значительной степени привержено бинарным описаниям сексуальности — независимо даже от сексуальной или психологической ориентации — психологическая андрогинность представляет собой сложную концепцию, чтобы вникнуть в наши головы. Хотя он предполагает золотую середину, я считаю, что его нельзя и не следует классифицировать как третий или отдельный пол. Это скользкое, аморфное понятие, которое постоянно ускользает от категоризации. И хотя радикалы в моем исследовании публично идентифицировали себя как гетеросексуалы, изменчивая природа андрогинности означает, что она не является ни мужской, ни женской; ни гетеросексуальный, ни гомосексуальный. Вместо этого он может быть всем этим и многим другим. Именно эта гибкость сделала и до сих пор делает концепцию психологической андрогинности столь смущающей консерваторов и ортодоксов. Налагая меньше ограничений на выражение или идентичность сексуальности, все возможно.

Налагая меньше ограничений на выражение или идентичность сексуальности, все возможно.

И все же концепция психологической андрогинности может способствовать нашему пониманию не только прошлого, но и настоящего. Как принципиально политическая идеология, занимающаяся социальными и этическими проблемами своего времени, романтическая концепция психологической андрогинности стремилась преодолеть невежество, разделение и изоляцию во всех их формах посредством образования, исследований и реформ. Затем он стремился выйти за рамки простой и все более разделяющей бинарной пары мужчина/женщина и даже, что беспокоит некоторых, выйти за рамки самой сексуальной ориентации. Поскольку среди ЛГБТК-сообществ растет потребность в признании, я думаю, что мы можем многому научиться из романтической концепции психологической андрогинности, ее восприятия, ее проблем и ее очевидной неудачи.

Историкам, как и обществу в целом, безусловно, важно больше размышлять о том, что объединяет, а не о том, что разделяет. Человеку свойственно определять, классифицировать и обобщать — именно так мы понимаем сложный мир. Но мы так часто пытаемся отследить появление различий, что часто упускаем из виду сходство. И в прошлом, и сейчас андрогинность добавляет элемент реализма в дебаты о сексуальности и идентичности. Предлагая гибкую альтернативу жесткой бинарной модели, она может показать, на что готовы пойти общества, чтобы защитить искусственные и неточные дихотомии. Он признает пределы человеческого знания и допускает двусмысленность человеческой природы — он признает «бесконечно разнообразное» в нашем коллективном человечестве.

Человеку свойственно определять, классифицировать и обобщать — именно так мы понимаем сложный мир. Но мы так часто пытаемся отследить появление различий, что часто упускаем из виду сходство. И в прошлом, и сейчас андрогинность добавляет элемент реализма в дебаты о сексуальности и идентичности. Предлагая гибкую альтернативу жесткой бинарной модели, она может показать, на что готовы пойти общества, чтобы защитить искусственные и неточные дихотомии. Он признает пределы человеческого знания и допускает двусмысленность человеческой природы — он признает «бесконечно разнообразное» в нашем коллективном человечестве.

Виктория Рассел является кандидатом исторических наук в Биркбеке, Лондонский университет. Ее диссертация посвящена радикальной концепции психологической андрогинности в Англии эпохи романтизма. Ее особенно интересует, как эта концепция повлияла на реформы образования и брака. В настоящее время она является младшим преподавателем модуля «Сертификат о высшем образовании», «История Великобритании с 1750 года».

Именно в эпоху романтизма оформляются феномены туризма, альпинизма и пикника, призванные восстановить единство человека и природы. Востребованным оказывается образ «благородного дикаря», вооруженного «народной мудростью» и неиспорченного цивилизацией. Пробуждается интерес к фольклору, истории и этнографии.

Именно в эпоху романтизма оформляются феномены туризма, альпинизма и пикника, призванные восстановить единство человека и природы. Востребованным оказывается образ «благородного дикаря», вооруженного «народной мудростью» и неиспорченного цивилизацией. Пробуждается интерес к фольклору, истории и этнографии. Теон в стихотворении “Теон и Эсхин”, рыцарь Тогенбург в одноименной балладе, судьба Алины и Альсима напоминают нам самого Жуковского и его судьбу. Характерен для поэзии Жуковского и мотив умирания. В элегии “Вечер” Жуковский вспоминает своих умерших друзей, изображает “угасание” природы, наступление ночи, когда знакомый окружающий пейзаж становится как бы ирреальным: луч зари “умирает”, “угасает” река, а что является на месте их? Знак другого мира — “луна”. Вечернее время и неверный свет луны создают атмосферу таинственности, “ущербная луна”, “сумрак”, “туман” — непременные атрибуты мистической поэзии. Проникнуть в запредельное человеческая душа способна именно в вечерний, тихий час (“Вечер”, “Невыразимое”).

Теон в стихотворении “Теон и Эсхин”, рыцарь Тогенбург в одноименной балладе, судьба Алины и Альсима напоминают нам самого Жуковского и его судьбу. Характерен для поэзии Жуковского и мотив умирания. В элегии “Вечер” Жуковский вспоминает своих умерших друзей, изображает “угасание” природы, наступление ночи, когда знакомый окружающий пейзаж становится как бы ирреальным: луч зари “умирает”, “угасает” река, а что является на месте их? Знак другого мира — “луна”. Вечернее время и неверный свет луны создают атмосферу таинственности, “ущербная луна”, “сумрак”, “туман” — непременные атрибуты мистической поэзии. Проникнуть в запредельное человеческая душа способна именно в вечерний, тихий час (“Вечер”, “Невыразимое”). Это и гипербола, и элемент фантастики, отмечающий встречу с потусторонними силами. В результате ребенок умирает. В “Людмиле” мертвецы появляются в конце баллады, жених Людмилы — мертвец, “тихая юноши могила” изображена в элегии “Вечер”, в элегии “Теон и Эсхин” упоминается “безмолвный, таинственный гроб”. Слова-лейтмотивы помогают противопоставить два мира: “здесь” и “там”, “настоящее” и “грядущее”, “невыразимое” и подвластное “выраженью”. В балладе “Светлана” “голубочек белый”, символ Святого Духа, спасает героиню от пагубного воздействия темных сил. Жених Светланы как бы возвращается с “того света”, но он жив здоров, все кончилось хорошо благодаря вере Светланы, которая, в отличие от Людмилы, не ропщет на Бога и — главное — не теряет веры и любви. Если Людмила, считая возлюбленного убитым, восклицает: “Сердце верить отказалось”, то Светлана живет надеждой на встречу.

Это и гипербола, и элемент фантастики, отмечающий встречу с потусторонними силами. В результате ребенок умирает. В “Людмиле” мертвецы появляются в конце баллады, жених Людмилы — мертвец, “тихая юноши могила” изображена в элегии “Вечер”, в элегии “Теон и Эсхин” упоминается “безмолвный, таинственный гроб”. Слова-лейтмотивы помогают противопоставить два мира: “здесь” и “там”, “настоящее” и “грядущее”, “невыразимое” и подвластное “выраженью”. В балладе “Светлана” “голубочек белый”, символ Святого Духа, спасает героиню от пагубного воздействия темных сил. Жених Светланы как бы возвращается с “того света”, но он жив здоров, все кончилось хорошо благодаря вере Светланы, которая, в отличие от Людмилы, не ропщет на Бога и — главное — не теряет веры и любви. Если Людмила, считая возлюбленного убитым, восклицает: “Сердце верить отказалось”, то Светлана живет надеждой на встречу. Характер её почти исключительно зависел от идеально мистического настроения поэта, вызванного неосуществившимися мечтами о счастливой любви. Обстоятельства времени, сантиментально-меланхолические литерат. вкусы, развившиеся в нашем обществе к этому времени, — как нельзя лучше пришлись к субъективному, личному чувству Жуковского. Внесением романтического содержания в свою поэзию Жуковский значительно расширил утвердившийся до него сантиментализм нашей литературы; но, развивая романтические мотивы, Жуковский опять следовал больше всего указаниям того же чувства.

Характер её почти исключительно зависел от идеально мистического настроения поэта, вызванного неосуществившимися мечтами о счастливой любви. Обстоятельства времени, сантиментально-меланхолические литерат. вкусы, развившиеся в нашем обществе к этому времени, — как нельзя лучше пришлись к субъективному, личному чувству Жуковского. Внесением романтического содержания в свою поэзию Жуковский значительно расширил утвердившийся до него сантиментализм нашей литературы; но, развивая романтические мотивы, Жуковский опять следовал больше всего указаниям того же чувства.

..

..