Урок русского языка «Публицистический стиль. От анализа текста – к сочинению»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. СЕВАСТОПОЛЯ

«ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА»

Урок русского языка по теме «Публицистический стиль. От анализа текста — к сочинению» в 11 классе

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Куляба Ирины Николаевны,

учителя русского языка и литературы ГБОУ «Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина» высшей квалификационной категории

Презентация к уроку

PPT / 4.31 Мб

/data/files/o1616778022.ppt (Презентация к уроку)

Тема урока: Публицистический стиль. От анализа текста — к сочинению.

От анализа текста — к сочинению.

Цели урока:

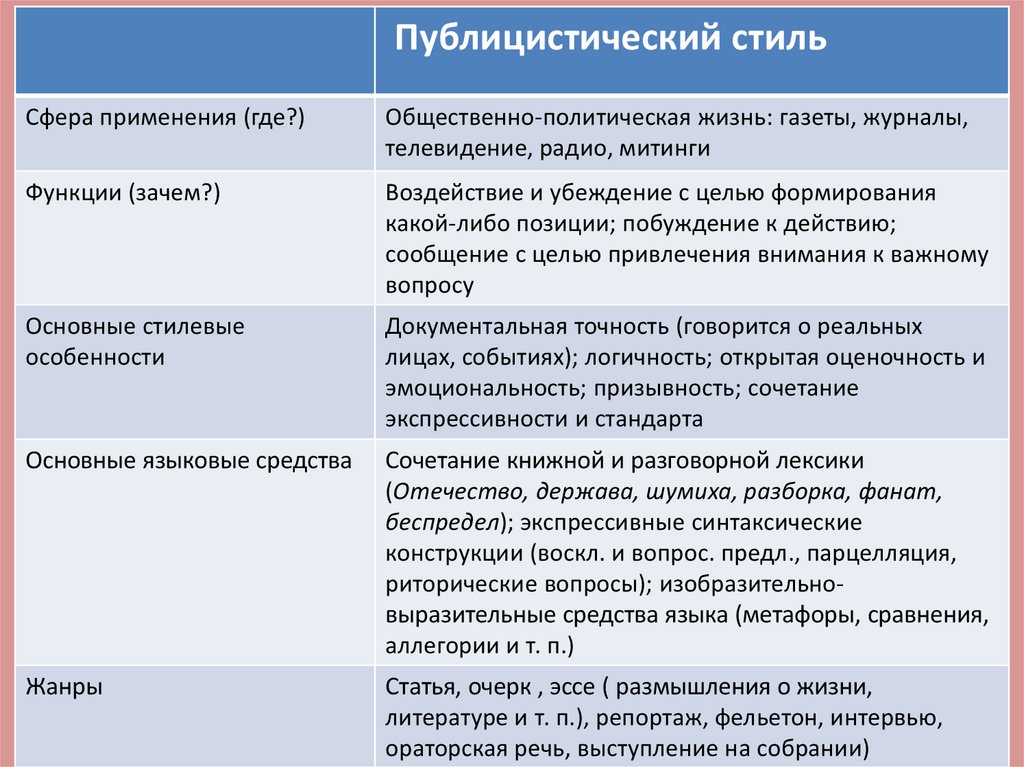

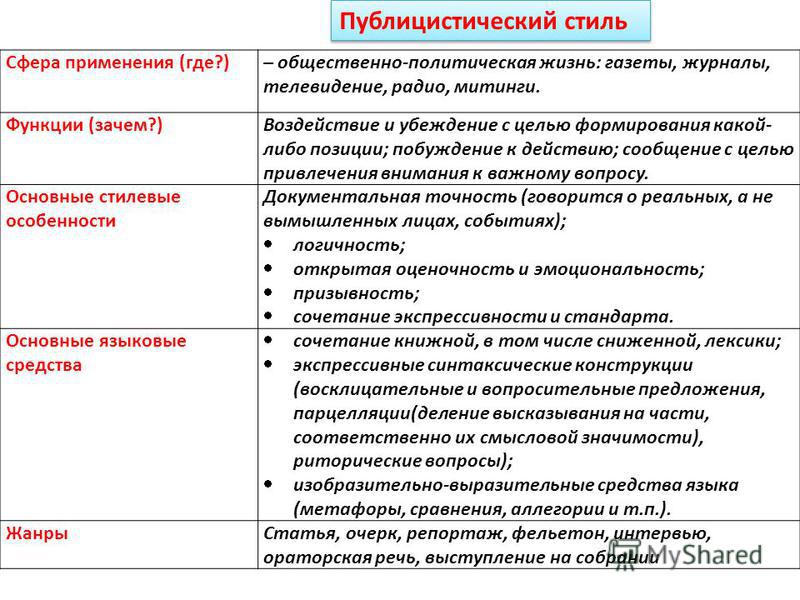

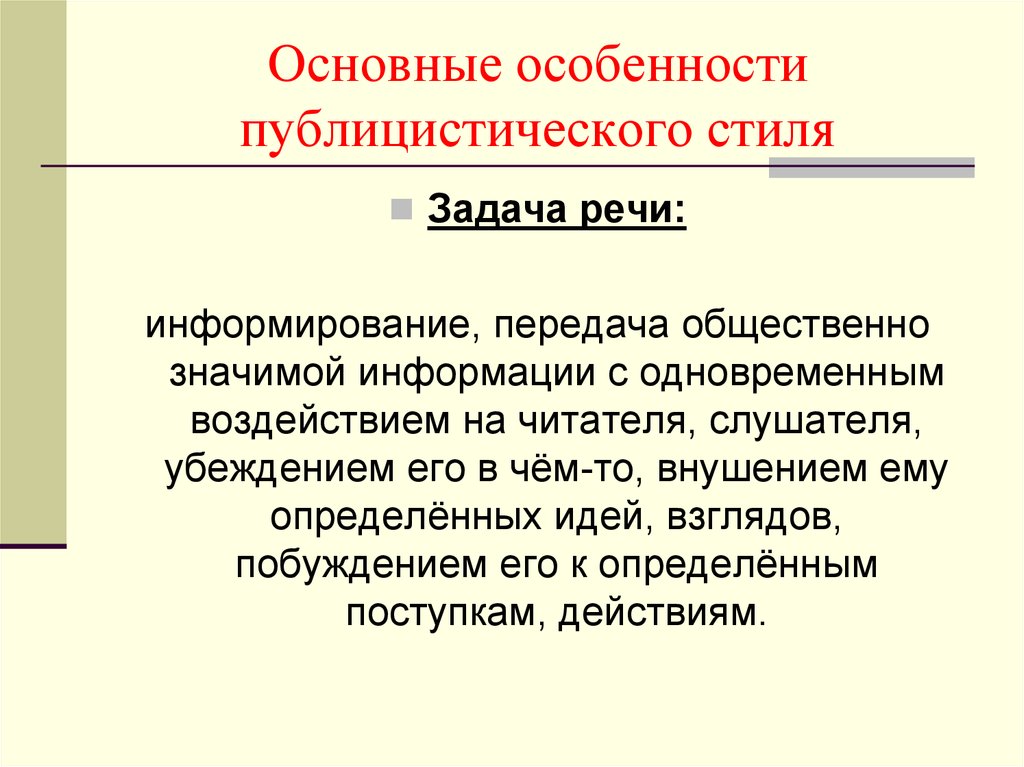

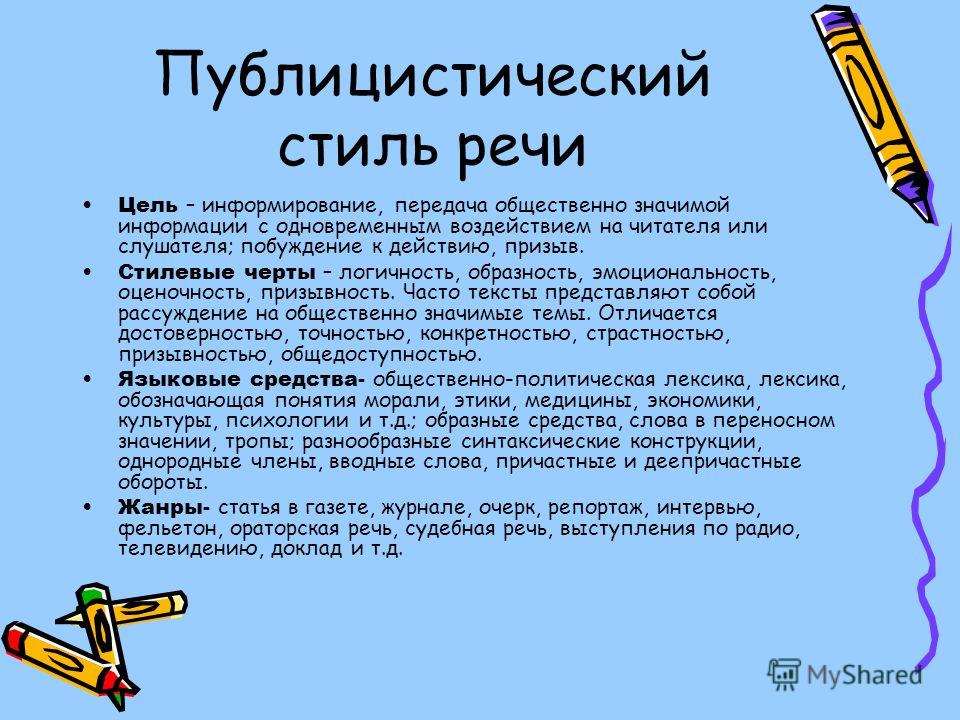

— обобщить знания обучающихся о назначении, сфере использования, языковых особенностей публицистического стиля речи;

— учить применять полученные знания на практике;

— в ходе комплексного анализа текста повторить и обобщить теоретические знания для создания текста-рассуждения в формате ЕГЭ, подготовить к самостоятельному конструированию сочинения.

Задачи:

образовательные

выявление качества и уровня овладения знаниями, полученными при изучении темы «Публицистический стиль речи»;

совершенствование умения находить в текстах элементы, указывающие на стиль;

совершенствование умения использовать изобразительно-выразительные средства публицистического стиля в собственной устной и письменной речи при создании сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ;

совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков;

развивающие

— развитие коммуникативных навыков: умения учащихся логично, последовательно и выразительно излагать свои мысли, анализировать и систематизировать учебный материал;

— развитие речевой культуры и речевого творчества;

— развитие умения работать в группе и самостоятельно, выполнять самоконтроль и самооценку.

воспитательные

воспитание интереса и уважительного отношения к родному языку;

— формирование позитивное мировоззрение, воспитывать коммуникативные способности.

Тип урока: урок комплексного применения знаний.

Форма урока: урок — практикум.

Методы и формы обучения: комплексное использование различных форм урока: беседа, наблюдение, языковой анализ текста, применение ИКТ (презентация, работа на интерактивной доске), индивидуальная, групповая, фронтальная.

Оборудование: notebook, мультимедиапроектор, интерактивная доска.

Наглядно-демонстрационный материал: презентация по теме урока, рабочие листы самоконтроля, раздаточный материал (текст В.М.Пескова), учебник по русскому языку для 10-11 классов Гольцовой Н.Г.

Ход урока

Знать в совершенстве язык –

значит владеть его стилями.

Г. Я. Солганик

I. Организационный момент.

II. Мотивация.

1. Работа с эпиграфом.

— Как вы понимаете слова профессора, доктора филологических наук Григория Яковлевича Солганика? (Грамотный человек обязан знать основные функциональные стили текста и уметь отличать их друг от друга).

— Над чем необходимо работать, чтобы как можно лучше знать стилистику? (Расширять круг чтения, пополнять словарный запас, рассматривать и создавать самим тексты разных стилей речи.)

III. Актуализация знаний.

1. Проверка домашнего задания. Упр. 529.

— Тексты какого стиля речи вы создавали, выполняя домашнее задание? (1-2 человека читают свои варианты текстов, класс оценивает их с точки зрения нормы: в текстах нет экспрессивно-окрашенных языковых средств, разговорной лексики, изобразительно-выразительных средств языка. Используются юридические профессионализмы (доверенность, заявление), канцеляризмы (проживающая по адресу, прошу зарегистрировать, даю согласие, с порядком проведения ознакомлена). Деловые бумаги составлены по определенной форме, которая является общепринятой).

Деловые бумаги составлены по определенной форме, которая является общепринятой).

— Какая функция языка реализуется в процессе создания текста в этом стиле? (Сфера использования официально-делового стиля — сфера официально-деловой документации, основная функция которой — сообщение, информирование, характерная черта — точность, не допускающая иного толкования).

IV. Формулировка темы и постановка целей и задач урока.

1. Выразительное чтение текста №1+ беседа с учащимися.

Бог их знает, куда девались музы в наш фабричный век. Они попрятались по музеям, библиотекам, художественным и научным складам. Публицистика — десятая муза и единственная, которая не прячется. Она каждое утро входит к нам запросто, пьет с вами кофе и беседует оживленно о том, что делается на свете. Талантливые собратья публициста — ученые и художники — собирают разум своих познаний, но, пожалуй, только публицисту доступно свести их разнообразные откровения в общепонятный синтез. Все специальности центробежны, публицистика, подобно философии, центростремительна.

— К какому стилю речи вы бы отнесли данный отрывок? (Публицистический).

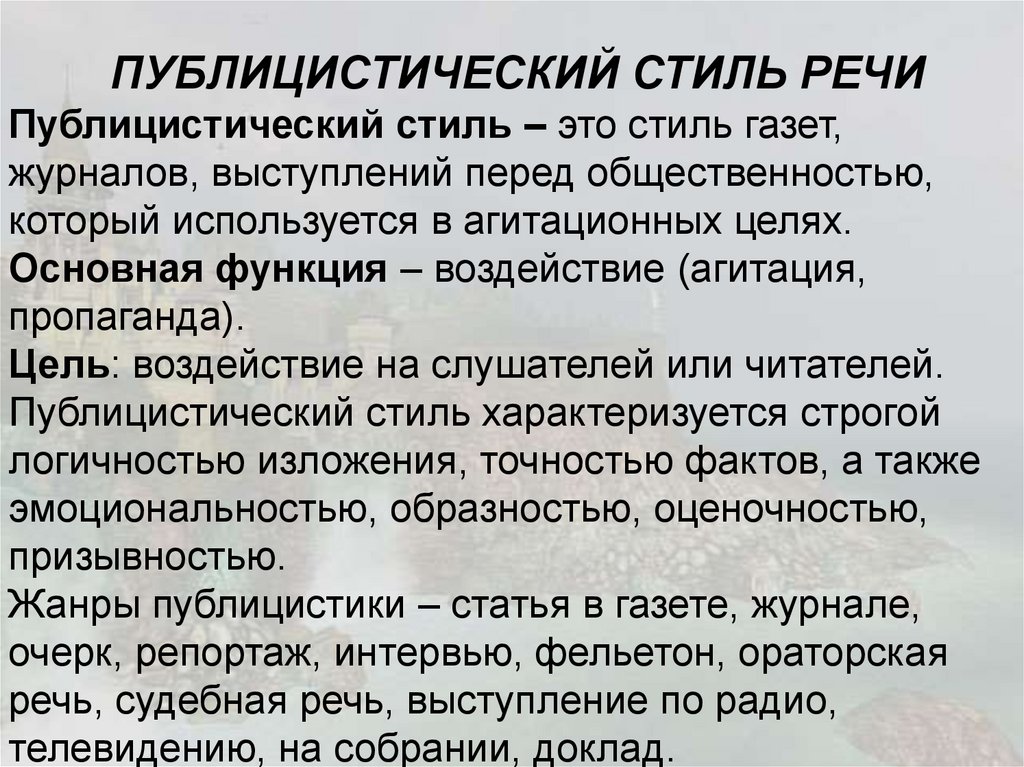

— Аргументируйте стилевую принадлежность текста, определив цель высказывания, сферу употребления. (Цель — сообщение информации, воздействие на слушателей или читателей. Сфера употребления — в устной речи: выступления на митингах, собраниях, в передачах по радио и телевидению; в письменной речи: статьи в газетах и журналах).

2. Словарно-орфографическая работа: публицистический, публика, публичный, публицист, опубликовать, публицистика.

— Какой общий корень имеют эти слова? (публика – народ, люди).

3.Формулирование темы и целей урока.

— Таким образом, что станет ключевым понятием сегодняшнего урока?

— Зачем мы возвращаемся к повторению этой темы? (Совершенствовать знания по теме «ПС»).

— А еще для какой цели? (Подготовиться к выполнению задания на ЕГЭ – проанализировать текст в публицистическом стиле и написать сочинение-рассуждение по этому тексту).

Запись темы урока «Публицистический стиль. От анализа текста-к сочинению».

От анализа текста-к сочинению».

4. Приём «Верные — неверные утверждения».

Утверждение | Да | Нет |

1.Слово публицистический обозначает «общественный», «государственный». |

|

|

2.Официальность, точность – характерные черты публицистического стиля. |

|

|

3. Интерес к общему «роднит » публицистику с научным стилем. |

|

|

4. Стандартные сочетания слов сближают публицистический стиль с языковыми шаблонами официально-делового стиля. |

|

|

5. |

|

|

6. Жанры публицистического стиля: роман, повесть, рассказ, басня, сказка |

|

|

7. Очерк-жанр, свойственный публицистическому стилю, краткое описание жизненных событий, обычно социально значимых. |

|

|

8. Публицистический стиль-это сложное речевое единство, в нем органически сливаются черты разных функциональных стилей: научного, официально-делового, художественного, разговорного. |

|

|

V. Работа по теме урока.

1.Организация наблюдения над текстом №1.

— О каких особенностях публицистического стиля речи говорит Михаил Меньшиков русский публицист, общественный деятель начала 20 века? Прокомментируйте ответы примерами из текста. (Призывность, актуальность, логичность, доходчивость, образность).

(Призывность, актуальность, логичность, доходчивость, образность).

2. Работа с текстом № 2.

— Достаточно ли, чтобы понять, в каком стиле написан текст, знать цель высказывания, сферу употребления, характерные черты? (Нет, текст создаётся при помощи языковых средств).

-У вас на столах вы видите текст Василия Михайловича Пескова, известного советского журналиста, фотокорреспондента, путешественника, телеведущего. По словам писателя, он объехал многие страны, смог увидеть красоту природы различных мест, однако всегда испытывал жажду к познанию неизвестного.

(1)– Здесь полюс, поздравляю вас, ребята! – эти слова сказал начальник полярной экспедиции Дмитрий Шпаро. (2)Несколько секунд друзья ещё стояли, пошатываясь, плотно прижавшись друг к другу. (3)И вдруг они кинулись обниматься, поздравлять друг друга, радуясь нелегко доставшейся победе. (4)Северный полюс столбиком не отмечен, на нём ничего нет, кроме льда и снега. (5)Этой точки Земли не раз достигали на собачьих упряжках, на мотосанях, дирижабле, на самолётах, на ней всплывали подводные лодки, сюда дошёл отечественный ледокол «Арктика», а после него ещё более шестидесяти ледоколов из разных стран. (6)А вот пешим ходом на лыжах полюса впервые достигла экспедиция из семерых человек под руководством Дмитрия Шпаро в 1979 году. (7)Печать большой и необычной дороги лежала теперь на этой семёрке. (8) Палатка выцвела, до дыр износились бахилы, лыжи были источены до предела. (9)Ну и, конечно, на лицах запечатлелось всё, что пришлось испытать. (10)Выросшие бороды, порыжевшие носы, обожжённые морозом, облупленные щёки. (11)Но они радовались, как дети, шутили, смеялись. (12)И в один голос готовы были сказать, что могли бы пройти ещё столько же.

(5)Этой точки Земли не раз достигали на собачьих упряжках, на мотосанях, дирижабле, на самолётах, на ней всплывали подводные лодки, сюда дошёл отечественный ледокол «Арктика», а после него ещё более шестидесяти ледоколов из разных стран. (6)А вот пешим ходом на лыжах полюса впервые достигла экспедиция из семерых человек под руководством Дмитрия Шпаро в 1979 году. (7)Печать большой и необычной дороги лежала теперь на этой семёрке. (8) Палатка выцвела, до дыр износились бахилы, лыжи были источены до предела. (9)Ну и, конечно, на лицах запечатлелось всё, что пришлось испытать. (10)Выросшие бороды, порыжевшие носы, обожжённые морозом, облупленные щёки. (11)Но они радовались, как дети, шутили, смеялись. (12)И в один голос готовы были сказать, что могли бы пройти ещё столько же.

(13)Среди множества писем, приходивших в редакцию в те дни, писем с горячей поддержкой экспедиции и пониманием её задач, был и такой вопрос: (14)«Зачем?» (15)Вопрос этот столь же старый, как и вся история человечества. (16) Всегда кто-то шёл по земле, обрекая себя на лишения, даже на гибель. (17)А кто-то, сидя в спокойном тепле у костра в пещере или у телевизора в квартире, говорил: (18)«Зачем?»

(16) Всегда кто-то шёл по земле, обрекая себя на лишения, даже на гибель. (17)А кто-то, сидя в спокойном тепле у костра в пещере или у телевизора в квартире, говорил: (18)«Зачем?»

(19)Вопрошающих никто не помнит, так как они не совершили ничего значимого для будущих поколений. (20)Тех же, кто шёл, история знает. (21)Усилиями легиона смельчаков были открыты на Земле материки, острова, глубины, проливы, полюса, покорены горы, нанесены на карту мельчайшие очертания лика Земли. (22)Людям хочется открывать неизведанное, хотя это всегда рискованно. (23)Человек с колыбели своей истории сознательно рисковал своей жизнью, чтобы совершать открытия.

(По В.М. Пескову*)

*Василий Михайлович Песков – известный советский журналист, писатель, фотокорреспондент, путешественник, телеведущий.

— Определите стиль текста, тип речи. ( Стиль речи – публицистический, тип речи – повествование с элементами рассуждения и описания).

— Аргументируйте свою точку зрения, проанализировав языковые средства.

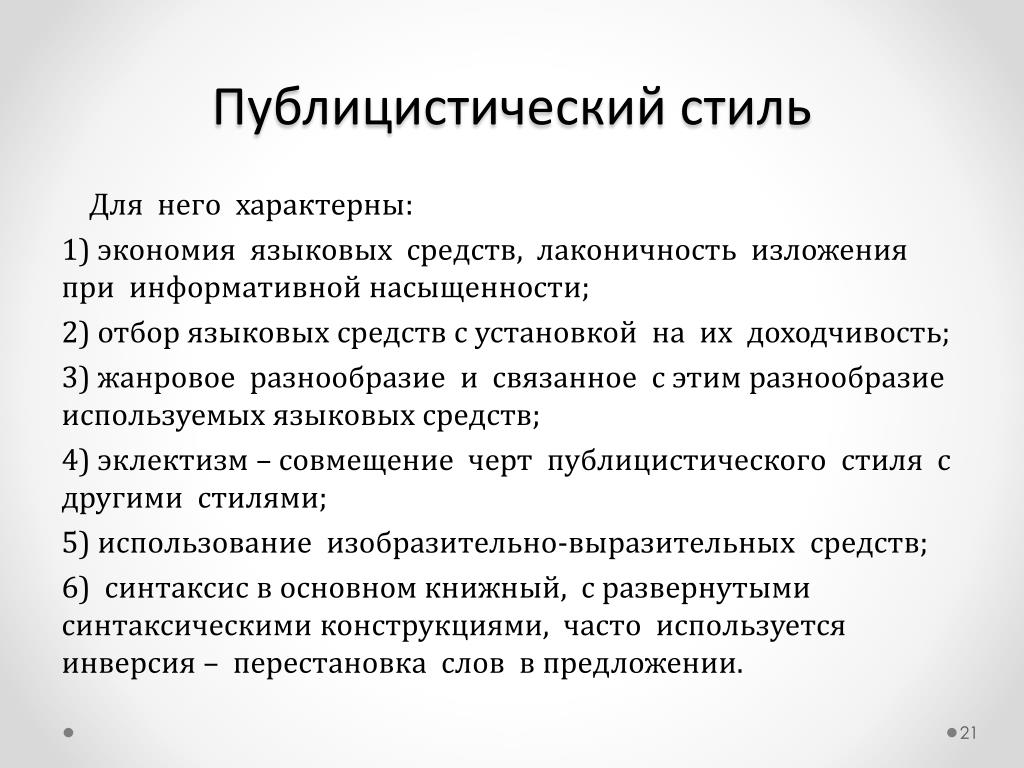

3. Языковой анализ текста.

1гр. – Выпишите лексические языковые особенности.

(Предложенный для анализа фрагмент отличается простотой и доступностью языка, характерными для публицистического стиля речи. Использована общественно-политическая лексика: «не раз достигали», «история человечества», «не совершили ничего значимого для будущих поколений», слова, обозначающие внутреннее состояние, переживание человека: «радуясь нелегко доставшейся победе», « обрекая себя на лишения», «людям хочется открывать неизведанное», профессиональная лексика: «Северный полюс», «материки, острова, глубины, проливы». В тексте встречаются тропы, в том числе эпитеты: «порыжевшие носы», «облупленные щёки»; сравнения: «они радовались, как дети»; метафоры: «с колыбели истории» «печать дороги», контекстные антонимы: «не помнит» — «знает». Сочетаются разговорные и книжные средства: «поздравляю вас, ребята», «экспедиция из семерых человек под руководством Дмитрия Шпаро в 1979 году», «вопрошающих» «горячая поддержка»).

Сочетаются разговорные и книжные средства: «поздравляю вас, ребята», «экспедиция из семерых человек под руководством Дмитрия Шпаро в 1979 году», «вопрошающих» «горячая поддержка»).

2гр. – Выпишите морфологические языковые особенности. («Морфологической приметой» публицистического стиля является широкая употребительность в нём формы родительного падежа (множества писем, пониманием задач, история человечества и т.п.). Употребляются существительные с суффиксами -ств, -ние, (множество, человечество, очертания, поколения, понимание), используются краткие формы страдательных причастий прошедшего времени, качественных прилагательных (открыты, источены, не отмечен, готовы). Распространёнными являются формы глаголов 3-го лица настоящего и прошедшего времени, так как основной тип речи — повествование. В тексте также присутствуют отрицательное местоимение (никто не помнит), усиливающее отрицание, неопределённое местоимение (кто-то), придающее в то же время обобщённое значение, усилительные частицы (даже, же).

3гр. – Выпишите синтаксические языковые особенности. (Синтаксис текста отличается правильностью и четкостью построения предложений, их простотой и ясностью. Применяются различные синтаксические приемы: необычный порядок слов (инверсия), вопросительные предложения, обращение, ряды однородных членов, парцелляция, предложения с причастными и деепричастными оборотами, сложноподчиненные предложения).

4. Работа с учебником.

— Основные стилевые черты и языковые особенности выражаются в разных жанрах, свойственных публицистическому стилю.

— Что говорит нам об этом учебник? Стр.219-220, дополните информацию о ПС.

— Какие ещё жанры публицистического стиля вы можете назвать? (Отзыв, рецензия, заметка, интервью, фельетон, ораторская и судебная речь, выступление).

5. Продолжение работы с текстом.

— Что выяснить жанровую принадлежность текста, определите его тему. (Рассказ о полярной экспедиции и человеческом героизме).

— Как можно сформулировать проблему?

— Назовите основные проблемы текста.

1. Проблема риска ради познания. (Стоит ли рисковать своей жизнью ради новых открытий?)

2. Проблема победы над трудностями. (Способен ли человек преодолеть, казалось бы, непреодолимые препятствия на пути к цели?)

3. Проблема исторической памяти. (Какие люди остаются в памяти следующих поколений?)

— Итак, определите жанр, аргументируйте. (Проблемный очерк, так как автор излагает социально значимые проблемы, делится своим мнением о них).

— Какая проблема будет главной в тексте?

— Запишите её, введя в контекст. Работа с таблицей на ИД.

Проблема | Авторская позиция |

— Найдите в тексте примеры-иллюстрации, с помощью которых можно прокомментировать эту проблему. Работа с текстом на ИД.

— Какова позиция автора? Сформулируйте и запишите.

VI. Домашнее задание.

— Разделяете ли вы авторскую позицию? Актуальна ли для вас проблема, поставленная автором?

— Письменно: свяжите проблему с авторской позицией и комментариями, сформулируйте свою точку зрения.

— Устно: подберите аргументы из публицистической, художественной литературы о людях, которые рискуя жизнью, совершили великие научные открытия.

VII. Подведение итогов урока. Оценивание.

Приём «Верные — неверные утверждения». Проверка, обсуждение результатов.

— Оцените свои знания о публицистике.

— Кто не допустил ошибок?

— Кто сначала сделал ошибки, но сумел найти их самостоятельно?

— Те, кто не сразу заметил свои ошибки, разобрались в них или у вас остались вопросы?

— Достигли ли мы цели, поставленной сегодня на уроке?

Особенности публицистических жанров Очерк — Агентство переводов Lingvotech

Очерк — более широкий, по сравнению с репортажем, более аналитический и более «личный» жанр. В очерке факт, событие не только воспроизводится, но и служит поводом для авторских размышлений, обобщений, постановки каких-либо проблем. Авторское «я» очерка несет в себе глубокое содержание, выполняет большую психологическую нагрузку, определяет стиль и тональность произведения. Вот как определяет очерк М. Шагинян: «Это — активное путешествие писателя в мир действительности, с его природой, людьми, планами, победами и с немедленной, действенной «моралью». Образы и картины очерка сугубо конкретны, документальны, но мысль и весь логический аппарат очерка — обобщены, устремлены к практическому выводу, рассчитаны на широкое поле действия. В противоположность рассказу, где люди и положения выдуманы с наивозможным приближением к правде, — очерк дает людей и положения не выдуманные; но если рассказ передает «мораль» в самом образе, в ходе его судьбы, то очерк оголяет вывод, бросает его читателю непосредственно, и этим умением вывести мысль из факта, поднять ее над фактом, весомую, ясную, яркую, со стрелкой, указывающей для читателя направление — «куда», этим и определяется талант очеркиста и особенность жанра очерка».

Авторское «я» очерка несет в себе глубокое содержание, выполняет большую психологическую нагрузку, определяет стиль и тональность произведения. Вот как определяет очерк М. Шагинян: «Это — активное путешествие писателя в мир действительности, с его природой, людьми, планами, победами и с немедленной, действенной «моралью». Образы и картины очерка сугубо конкретны, документальны, но мысль и весь логический аппарат очерка — обобщены, устремлены к практическому выводу, рассчитаны на широкое поле действия. В противоположность рассказу, где люди и положения выдуманы с наивозможным приближением к правде, — очерк дает людей и положения не выдуманные; но если рассказ передает «мораль» в самом образе, в ходе его судьбы, то очерк оголяет вывод, бросает его читателю непосредственно, и этим умением вывести мысль из факта, поднять ее над фактом, весомую, ясную, яркую, со стрелкой, указывающей для читателя направление — «куда», этим и определяется талант очеркиста и особенность жанра очерка».

«Есть прекрасный рассказ о крестьянине, который строил дом из камня. Его спросили, почему не из кирпича: было бы красивее. «Да, — сказал он, — но кирпич держится только восемьсот лет».

Его спросили, почему не из кирпича: было бы красивее. «Да, — сказал он, — но кирпич держится только восемьсот лет».

Мысль о будущем, умение видеть жизнь дальше своего предела — свойство людей».

Так начинается очерк Анатолия Аграновского «Долгий след». Очерк построен на чередовании фрагментов из рассказов выдающегося конструктора космической техники, рассказов живых, ярких, самобытных (ср.: В субботу сидел дома, черкал по бумаге. Никак не выходило у нас. Убили на птичку все выходные, все вечера отпуска: сто вариантов — сто неудач. Главное сделали, он сделал, мой друг, но тяжесть. Не тянул наш движок! Шеф косился: мы хоть в свободное время, но ему не часы нужны, а наши головы…), и авторских комментариев — раздумий, размышлений, обобщений, своеобразных авторских отступлений, разнообразных по стилистической форме.

Иногда это комментарий к одной фразе, к одному слову:

«Был я молод, прост, пристрастий не имел» — так начинается рассказ об этой жизни. Что поделать, не имел он смолоду особых пристрастий. Разве что мечты о дальних плаваниях: вместе с другом, Юркой Беклемишевым, собирался Исаев на остров Таити».

Разве что мечты о дальних плаваниях: вместе с другом, Юркой Беклемишевым, собирался Исаев на остров Таити».

Иногда — короткое размышление о собственной работе, о путях познания героя:

«Давно мне хотелось написать о нем, да я и пробовал, фамилию придумывал герою, но есть такие судьбы, которые «сочинять» грех. Есть такая правда, которую жаль отдавать вымыслу».

Авторский комментарий может характеризовать лаконично и метко манеру рассказа героя:

«Рассказывал Исаев, посмеивался, сидел, поджав ноги, на тахте (одна из его излюбленных поз). Ему тогда стукнуло пятьдесят, был плотен, но в движениях ловок, веселый, лобастый, шумный, волосы темные, без седины, и замечательно умные живые глаза. Я теперь понимаю, что был он в ту пору по-настоящему молод, да и главные дела его были еще впереди. А истории, которые я узнавал от него, они так и просились в повесть, в фильм».

Авторская речь вбирает в себя и диалог, спор с воображаемым оппонентом о нравоучительности истории жизни А. М. Исаева:

М. Исаева:

«Странная жизнь. Совсем не хрестоматийная. Я уже слышу строгий голос: что тут поучительного для нашей замечательной молодежи? Научили тебя — работай. Назначили — cлужи. А если все станут бегать с места на место, то до чего мы вообще дойдем? Так же нельзя! И я спешу согласиться: нельзя. Но потом я начинаю думать не вообще, не о всех (все, кстати, не станут бегать с места на место), а об одном человеке, о данном, конкретном Исаеве, с его упрямством, житейской неуклюжестью, со всеми его недостатками и со всеми достоинствами, я думаю о нем и убеждаюсь: прав».

И рассуждение о типичности пути конструктора космической техники:

«Я не хочу сказать, что путь Исаева типичен, он совсем не типичен. Другие творцы космических кораблей смолоду нашли свое призвание, им в.этом смысле повезло, для них, для большинства, характерна как раз последовательность, фанатичная преданность единожды избранному делу. Исаев своеобразен, не похож на других, может, оно и хорошо, что люди разные, но тут важно понять мотивы, смысл исканий».

И попытку разобраться в духовной сущности героя, во внутренних стимулах его «фанатичной преданности делу»:

«Какая сила гнала его? Ясно, что не погоня за материальными благами: тут он всякий раз терял, а не приобретал. Тщеславие? Но вот уже устроен он в столичном институте -сбежал рядовым на стройку. Соображения карьеры? Но вот уже дорос, мальчишка еще, до начальника отдела — — опять все бросил… Человек искал себя. Совершить ошибку в выборе ремесла может каждый, слишком многое тут зависит от случая. Но далеко не каждый решится ломать свою жизнь. Исаев решался, да не один раз».

Последняя мысль вызывает по ассоциации рассуждение о неудачниках (Есть такой род неудачников, себе и другим в тягость. Весь мир перед ними виноват, и они тоже «ищут», и покуда ищут, толку от них нет»), которое влечет за собой новую мысль — рассуждение о рационализме:

«И еще: среди некоторой части молодежи, и не только молодежи, распространен сейчас некий рационализм. Я не о деньгах, не о положении, хотя и это многих греет. Я о «здравомыслии».

Я о «здравомыслии».

Как-то слишком быстро смекают люди, какое дело перспективнее, какая специальность престижнее, какая тема проходимее: «Эту не стоит брать, на нее жизни не хватит». Исаев как раз и искал себе дела, на которое не хватит жизни…»

Авторская мысль течет широко, свободно, нескованно, не связанная хронологическими вехами жизни героя. Но это кажущееся внешне стихийным, прихотливым течение мысли подчиняется строгой внутренней логике — стремлению показать становление характера выдающегося конструктора, формирование его высоких гражданских качеств. И главная роль в организации материала очерка в том, что делает его произведением ярко публицистическим (хотя торжественных, пафосных слов в очерке очень мало), — это глубоко эмоциональная авторская мысль, комментирующая, сопоставляющая, оценивающая.

Авторский комментарий развивается постепенно — вширь и вглубь: сначала это короткие реплики — замечания к рассказам героя (пояснение бытовых деталей, эпизодов из жизни, замечания к словам, выражениям и т. д.). Затем авторские отступления «набирают силу», приобретают глубинный характер (и соответственно расширяются, занимают больше места). Появляются рассуждения о смысле бытия, о гражданственности, своеобразии характера. Происходит характернейшее для публицистики обобщение, типизация характера. Таким публицистическим обобщением и заканчивается очерк:

д.). Затем авторские отступления «набирают силу», приобретают глубинный характер (и соответственно расширяются, занимают больше места). Появляются рассуждения о смысле бытия, о гражданственности, своеобразии характера. Происходит характернейшее для публицистики обобщение, типизация характера. Таким публицистическим обобщением и заканчивается очерк:

«Вот так этот человек жил, так тратил свою жизнь — без расчета, без оглядки, и был, когда нашел себя, по-настоящему счастлив — в замыслах, в работе, в семье, в своих детях, в учениках и соратниках, которые ныне продолжают его дело. Он оставил по себе долгий след. Заложил многое, что отзовется через годы… Что ж, люди, покуда они люди, всегда будут затевать долгие дела. Будут людьми с размахом, с загадом. Может быть, масштаб личности более всего и определяется тем, как далеко и в какой мере человек способен видеть жизнь дальше своего личного предела».

Авторский комментарий, разнообразный по стилистической форме, составляет суть, живую душу очерка. Выразительны, самобытны «вставные рассказы» героя (Был всегда заразительно ярок; говорят, весь завод перенял его лексикон). Стилистически и по содержанию они противопоставлены авторской речи. Бытовой характер, будничность, юмор этих «вставных новелл» контрастирует с важностью и серьезностью предметов, о которых идет в них речь и которые полностью раскрываются в авторских комментариях. При всей композиционной важности рассказов А.М. Исаева главную — цементирующую, организующую роль в очерке играет авторская речь, движение, развитие авторской мысли.

Выразительны, самобытны «вставные рассказы» героя (Был всегда заразительно ярок; говорят, весь завод перенял его лексикон). Стилистически и по содержанию они противопоставлены авторской речи. Бытовой характер, будничность, юмор этих «вставных новелл» контрастирует с важностью и серьезностью предметов, о которых идет в них речь и которые полностью раскрываются в авторских комментариях. При всей композиционной важности рассказов А.М. Исаева главную — цементирующую, организующую роль в очерке играет авторская речь, движение, развитие авторской мысли.

Авторская мысль, а точнее, глубже, образ автора — это центр, фокус, к которому сходятся и которым определяются все главные черты стиля автора. Очерк — это жанровая форма, в которой двигателем сюжетного развития, главным, организующим материал фактором выступает авторское «я», образ автора (отношение его к действительности, к предмету изображения). Очерки могут быть более или менее сдержанными, строгими по степени самовыражения, по тону (это зависит от индивидуального вкуса и манеры), но обязательной чертой жанра остается органическая, тесная связь изложения с авторским «я».

В этом отношении очерк — самый «субъективный» публицистический жанр. В этом заключается и сила, выразительность его. Он привлекает именно открытостью чувств и мыслей автора, который делится с читателем сокровенным, пережитым, продуманным. В стиле очеркового жанра много общего со слогом дневниковых записей, ведущихся для себя.

По материалам:

Кожина М. Н. Стилистика русского языка. — М.: Просвещение, 1983

Солганик Г. Я. Стилистика русского языка. — М.: Дрофа, 1996

Русский язык и культура речи / Под ред. В. Черняк. — М.: Высшая школа, 2002

Хорошие истории захватывают эмоции — Американский институт прессы

Эмоции привлекают внимание и создают релевантность общих чувств между персонажем и читателем.

Тем не менее, баланс между эмоциями и новостями является хрупким, и, по словам профессора и заведующего кафедрой коммуникаций Иллинойского университета в Чикаго Зизи Папачарисси, журналисты всегда изо всех сил пытались управлять своими эмоциями во имя объективности или поиска подходящего способы интегрировать чувства в историю.

В хорошей истории есть детали, которые читатель может использовать для вынесения собственных суждений и, возможно, для установления эмоциональной связи с персонажем.

“ ”

«Самые искусные журналисты в своих самых запоминающихся репортажах достигают идеального баланса между эмоциями и информацией, цветом и новостями, эмоциональным и познавательным. Напротив, наименее запоминающаяся форма новостных сообщений часто характеризуется чрезмерными эмоциями и дезинформацией, которые порождаются избытком».

Эли Сандерс, писатель для The Stranger, еженедельной альтернативной газеты в Сиэтле, нашел этот баланс в The Bravest Woman in Seattle , истории, основанной на свидетельских показаниях в зале суда, в которых 34-летняя женщина описала нападение, в результате которого жизнь ее партнера. Началось так:

Прокурор хотел узнать про оконные покрытия. Он спросил: в каких окнах дома на Саут-Роуз-стрит, в доме, где вы проснулись оттого, что он стоял над вами с ножом в ту ночь, в каких окнах были занавески, закрывавшие остальной мир, а в каких нет? Она ответила на вопросы прокурора, указывая на карту небольшого дома в Южном парке, которой она делилась со своей партнершей Терезой Батц, управляющей недвижимостью в центре Сиэтла.

Когда они жили вдвоем в этом доме, он был красным, немного ветхим, очень любимым, наполненным их совместной жизнью, типичной для района. Теперь это была двумерная схема, Государственный экспонат 2, установленная на мольберте рядом с трибуной для свидетелей. Она рассказывала с красной лазерной указкой прокурору и присяжным: «Эти окна были со шторами, через которые не было видно. В этих окнах была только прозрачная ткань.

Эта история была удостоена Пулитцеровской премии 2012 года за очерк, и вы можете прочитать ее здесь.

Здесь вы можете прочитать комментарии об истории от прошлых победителей Пулитцеровской премии, а также выдержки из двух других финалистов.

При описании эмоций обычно лучше меньше. Гипербола не работает. Не говорите читателю, что он чувствует или, за исключением редких случаев, что вы чувствуете. «Шокирующее развитие событий…» фактически говорит о том, что что-то должно удивить или встревожить. Может быть, так и будет, но это решать читателю, а не репортеру.

Вместо того, чтобы рассказывать читателю, как себя чувствовать, или использовать чувства репортера в качестве заменителя того, что думает аудитория, хорошая история предлагает детали, которые читатель может использовать для вынесения собственных суждений и, возможно, для установления эмоциональной связи с характер.

Это руководство, как и многие другие в разделе API Основы журналистики , в значительной степени основано на исследованиях и учениях Комитета обеспокоенных журналистов — консорциума репортеров, редакторов, продюсеров, издателей, владельцев и ученых, которые в течение 10 годы способствовали обсуждению среди тысяч журналистов того, что они делали, как они это делали и почему это было важно. Автор, Уолтер Дин, был директором по обучению CCJ и бывшим исполнительным директором API Томом Розенстилом, который ранее был сопредседателем комитета.

Хорошие истории создают контекст — Американский институт прессы

Какой опыт должен знать новичок, на которого повлияла история, чтобы она его заинтересовала?

Например, по вопросу Medicare:

- Что такое Medicare?

- Откуда пришла идея Medicare?

- Какой была жизнь до этого?

Еще одно достоинство вопроса «Что нужно знать моей аудитории?» заключается в том, что он может создавать новые точки входа в истории — например, спрашивать, какую предысторию должен знать новичок, затронутый историей или заинтересованный в ней, чтобы он мог об этом позаботиться?

Новости часто могут показаться чем-то только для любителей новостей, говорящих на языке, понятном только посвященным, особенно когда в качестве основного материала используется телеграмма. Какие новые точки входа можно создать, чтобы читатель почувствовал, что он заинтересован в истории?

Какие новые точки входа можно создать, чтобы читатель почувствовал, что он заинтересован в истории?

Дэвид Хальберстам, лауреат Пулитцеровской премии 1964 года за освещение войны во Вьетнаме для New York Times и автор бестселлеров «

Мы можем сделать интересными самые разные истории, если поработаем над этим… как, например, великая история Джимми Бреслина: «В тот день, когда был убит Джон Кеннеди… все освещали похороны. Он пошел и нашел человека, который копал могилу Кеннеди. Используйте свое воображение, будьте изобретательны.

Делаем истории важными. Чувство контекста. И что должен делать журналист, чтобы истории проникли в сознание людей. Чтобы показать, почему важна именно эта информация, почему профиль. Почему эти вещи чего-то стоят и дают способ понять мир, который помогает вам — контекст историй часто важнее, чем само событие.

Одна из причин, по которой Билл Клинтон добился такого успеха, заключается в том, что он тратил свое время на разработку контекста, в который он мог бы вписаться. И журналисту нужно выяснить, как обеспечить контекст вне развлечения, который работает.

Когда я был в Конго в 1961 и 1962 годах, я мог каждый день попасть в New York Times. Это был потрясающий билет для меня. И причина была не в том, что общественность интересовалась бедной африканской страной… но Африка в тот момент воспринималась как заложница в великой международной борьбе между нами и русскими. В тот момент, когда рухнула Берлинская стена, она снова превратилась в кучку бедных чернокожих, которые больше не представляют интереса. Оно вдруг снова стало племенным, а племенная борьба нас не интересует.

Вы можете быть увлечены своей историей и контролировать эту страсть — не позволяйте страсти управлять вами. Вы можете доверять читателю, что, если вы все сделаете правильно, читательский интерес и вовлеченность будут вызваны.

Характерная черта текстов публицистического стиля- доходчивость.

Характерная черта текстов публицистического стиля- доходчивость. Когда они жили вдвоем в этом доме, он был красным, немного ветхим, очень любимым, наполненным их совместной жизнью, типичной для района. Теперь это была двумерная схема, Государственный экспонат 2, установленная на мольберте рядом с трибуной для свидетелей. Она рассказывала с красной лазерной указкой прокурору и присяжным: «Эти окна были со шторами, через которые не было видно. В этих окнах была только прозрачная ткань.

Когда они жили вдвоем в этом доме, он был красным, немного ветхим, очень любимым, наполненным их совместной жизнью, типичной для района. Теперь это была двумерная схема, Государственный экспонат 2, установленная на мольберте рядом с трибуной для свидетелей. Она рассказывала с красной лазерной указкой прокурору и присяжным: «Эти окна были со шторами, через которые не было видно. В этих окнах была только прозрачная ткань.