Стоики о мудрой жизни

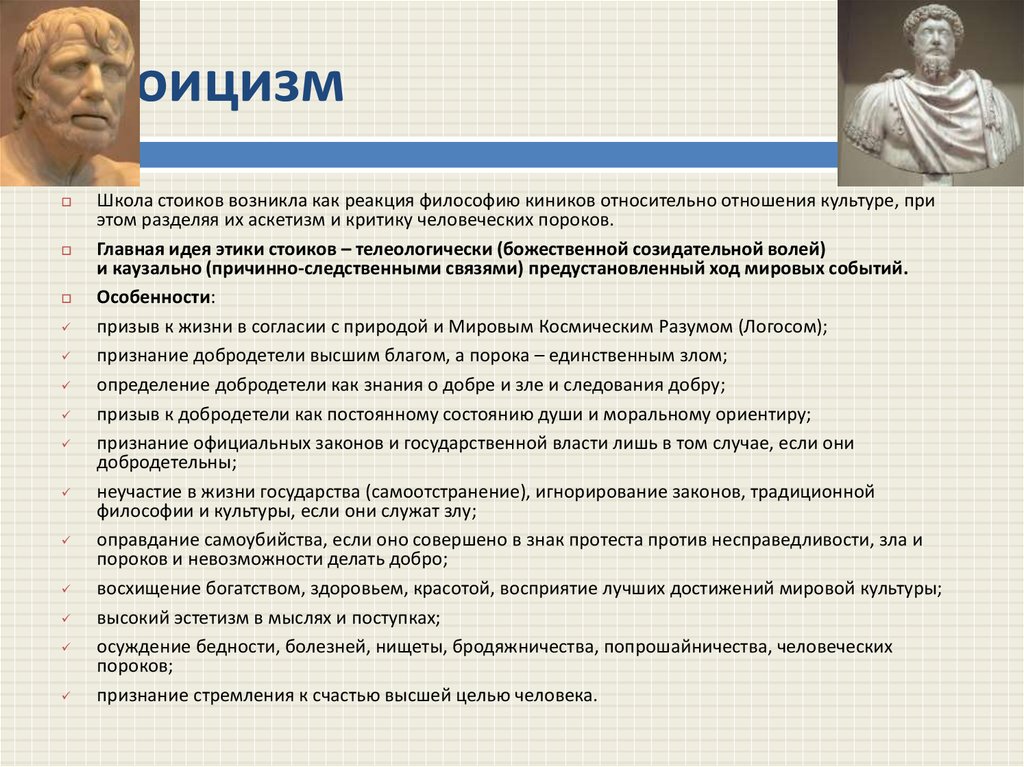

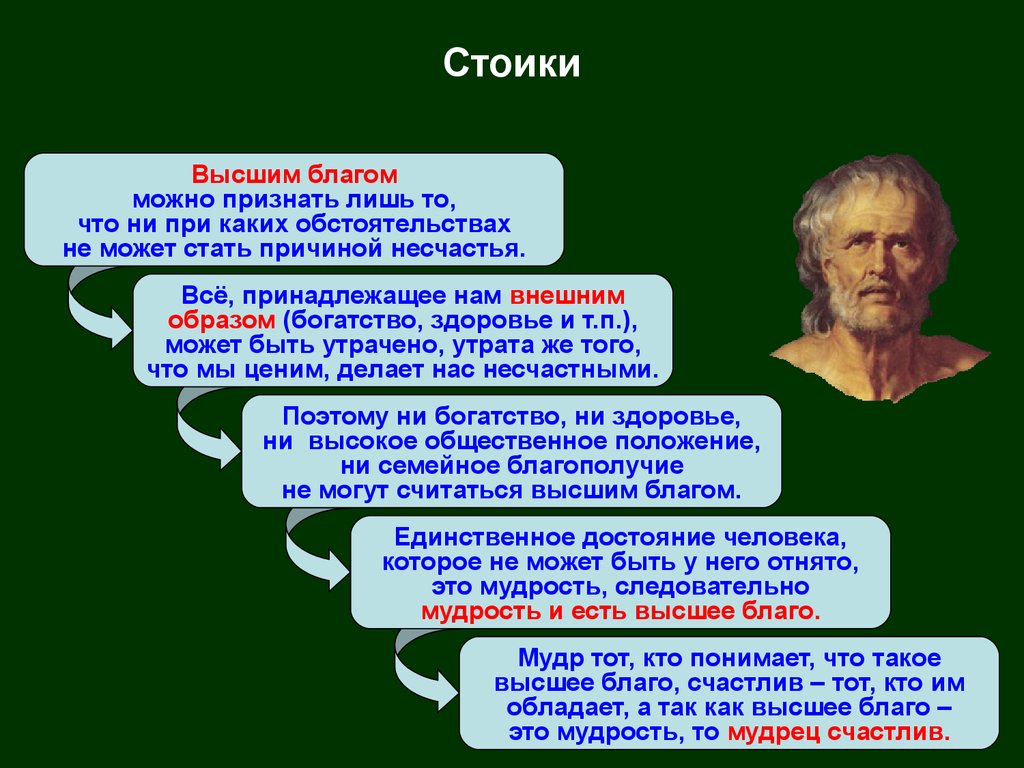

С точки зрения греческих и римских стоиков, «атараксия», безмятежность и невозмутимость, душевный покой мудреца — это жизнь элитарная, жизнь немногих избранных, удалившихся в эпикурейский «Сад». Но достойной жизнью могут и должны жить все. Надо лишь знать, что для каждого человека ценно, что способствует счастью. Это то, что согласно с разумом, то есть добродетель. А зло — противоположность добродетели, то есть порок. Благо — это четыре основные достоинства: благоразумие, умеренность, справедливость и мужество. Зло — неразумие, необузданность, несправедливость и трусость. Все остальное — жизнь и смерть, слава и бесславие, тяжкий труд и наслаждение, богатство и бедность, болезнь и здоровье — от нас не зависят и потому относиться к ним надо равнодушно.

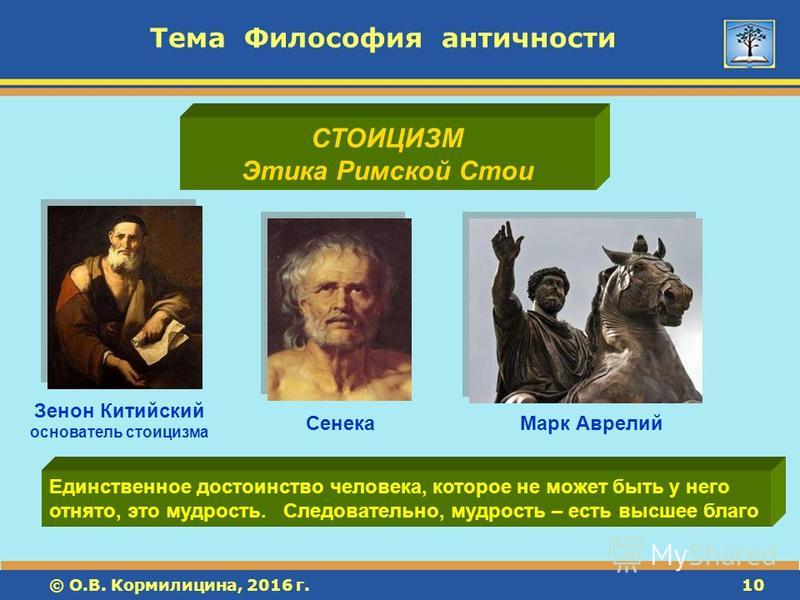

Хризипп, Клеанф,

Сенека, Марк Аврелий и другие стоики

считали идеалом подлинно моральной

жизни апатию, то есть полное безразличие.

Человеку нужно лишь одно: мужественно

переносить удары судьбы, не плакать,

не унижаться, не подличать, не опускаться

ниже человеческого достоинства, при

любых испытаниях и страданиях оставаться

человеком.

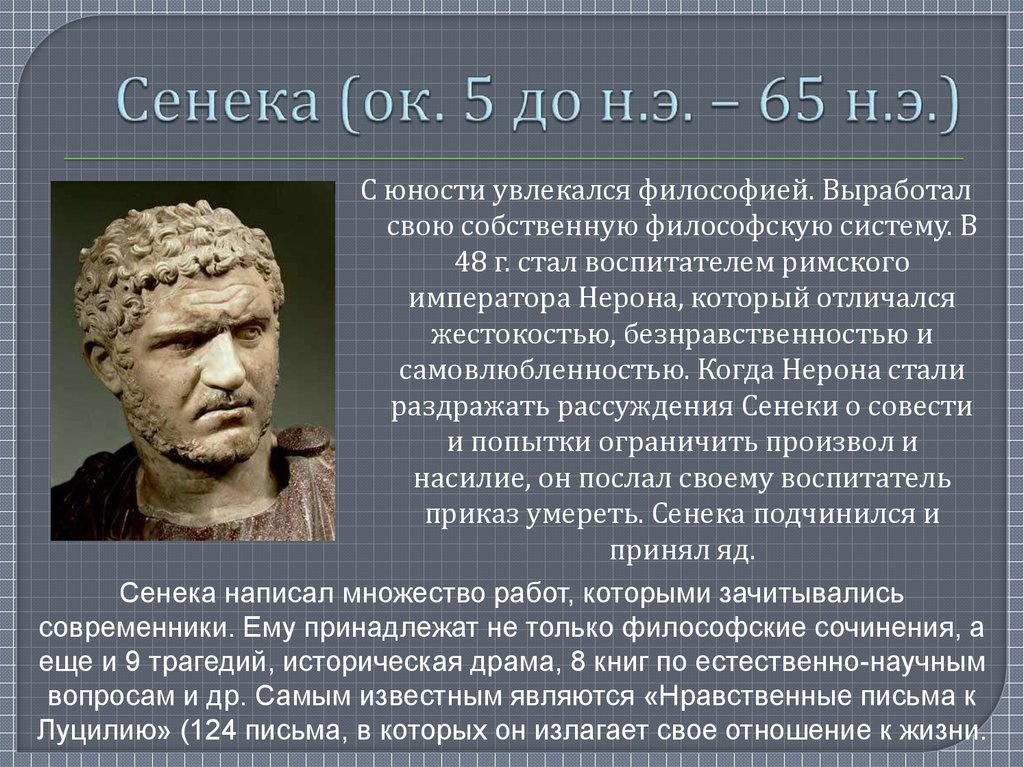

Знаменитый римский стоик Сенека писал своему другу Луцилию, что спокойная жизнь не для тех, кто слишком много думает о ее продлении. Нужно каждый день размышлять, чтобы можно было равнодушно расстаться с жизнью, за которую многие цепляются и держатся, словно уносимые потоком — за колючие кусты и острые камни. Большинство так и мечется между страхом смерти и мученьями жизни; жалкие, они и жить не хотят, и умереть не умеют. Сделай твою жизнь приятной, оставив всякую тревогу о жизни. Никакое благо не принесет радости своему обладателю, если он в душе не готов его утратить, и всего безболезненнее утратить то, о чем не стоит жалеть. Поэтому нужно укреплять мужество и закалять свой дух. Кто презирает собственную жизнь, тот стал ее хозяином.

Сенека Луций Анней (около 5 г. до нашей эры — 65 г. нашей эры) — римский философ, поэт и государственный деятель. В 49-54 годах — воспитатель будущего императора Нерона. После вступления Нерона на престол Сенека в течение ряда лет оказывал решающее влияние на управление империей, затем впал в немилость и, обвиненный в участии в заговоре, был вынужден покончить самоубийством.

Из его философских сочинений до нас дошли «Нравственные письма к Луциллию», «О милосердии», «О благодеяниях», «Исследования о природе».

Сенека писал и о значимости занятий философией. Он призывал сначала разобраться в самом себе, со всех сторон осмотреть себя и проверить — в чем ты преуспел: в философии или в жизни. Философия — не лицедейство напоказ толпе. Философом надо быть не на словах, а на деле. Философия — не для того, чтобы приятно провести день и без скуки убить время. Она выковывает и закаляет душу, подчиняет жизнь порядку, управляет поступками, указывает, что следует делать и от чего воздержаться. Без философии нет в жизни бесстрашия и уверенности: ведь каждый час случается так много, что нам требуется совет, которого можно спросить только у нее.

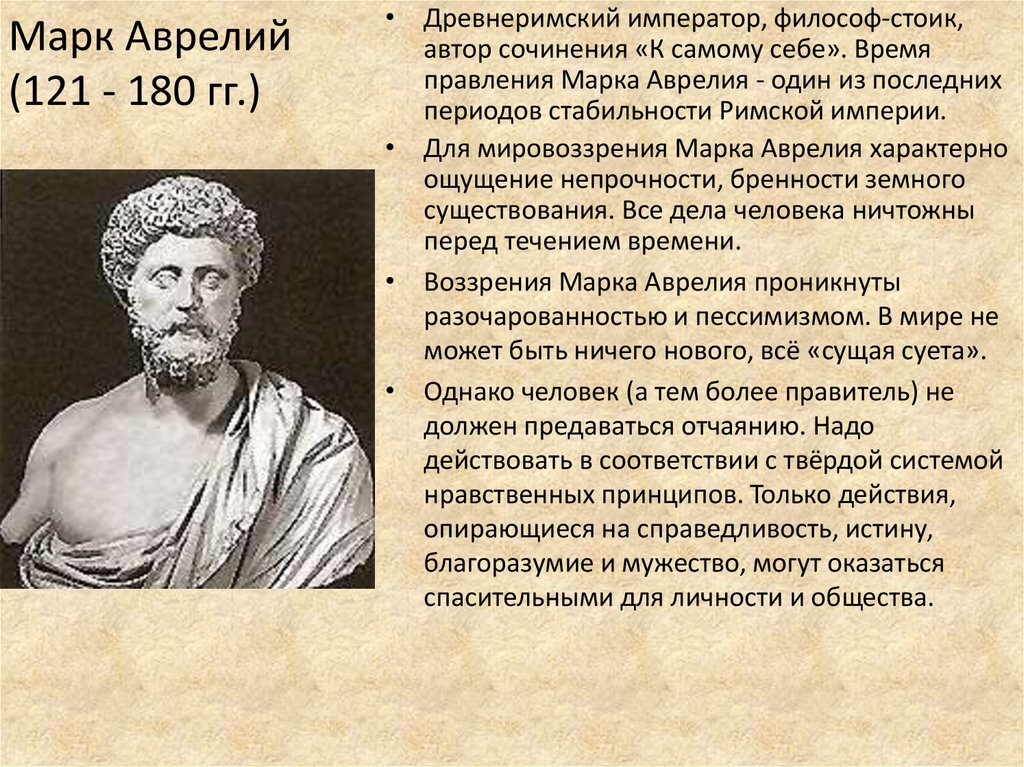

Выдающимся стоиком

был римский император (в 160-180 гг. до нашей

эры) Марк Аврелий. Энергичный и деятельный

правитель и полководец, он умер во

время эпидемии чумы. После смерти Марка

Аврелия были найдены его философские

записки, которые получили условное

название «Наедине с собой». Император-стоик

очень остро ощущал течение времени и

краткость человеческой жизни: позади

безмерная бездна времени, впереди другая

беспредельность, и перед этими безднами

одинаково ничтожны и самая долгая, и

самая короткая человеческая жизнь.

Тщетна и надежда надолго остаться в

памяти потомков. Ничтожна самая

долгая посмертная слава, она держится

лишь в нескольких поколениях, не

знающих и самих себя, а не только тех,

кто давно умер. Некоторое время еще

помнят великих людей, а простого человека,

едва он умрет, никто уже не вспоминает,

будто его и не было.

После смерти Марка

Аврелия были найдены его философские

записки, которые получили условное

название «Наедине с собой». Император-стоик

очень остро ощущал течение времени и

краткость человеческой жизни: позади

безмерная бездна времени, впереди другая

беспредельность, и перед этими безднами

одинаково ничтожны и самая долгая, и

самая короткая человеческая жизнь.

Тщетна и надежда надолго остаться в

памяти потомков. Ничтожна самая

долгая посмертная слава, она держится

лишь в нескольких поколениях, не

знающих и самих себя, а не только тех,

кто давно умер. Некоторое время еще

помнят великих людей, а простого человека,

едва он умрет, никто уже не вспоминает,

будто его и не было.

И все-таки, несмотря

на очевидную бессмысленность и тяготы

существования, есть вещи, которых

надо держаться — это справедливость,

истина, благоразумие и мужество. Вся

жизнь — суета, но кое к чему надо

относиться серьезно: «праведное мышление,

общеполезная деятельность, речь,

неспособная ко лжи, и душевное настроение,

с радостью приемлющее все происходящее

как необходимое, как предусмотренное,

как проистекающее из общего начала и

источника».

Как и прочие стоики, император считал, что бесполезно бороться с судьбой и надо принимать жизнь и смерть так, как они происходят. Жить так, как если бы каждый день был последним, и каждое дело, которое ты делаешь — последнее в твоей жизни. «Итак, проведи этот момент времени в согласии с природой, а затем расстанься с жизнью так же легко, как падает созревшая слива: славословя природу, ее породившую, и с благодарностью к произведшему ее древу». На этом мужественном пути может помочь только философия, которая приучает наш разум стоять выше наслаждений и страданий, и безропотно ждать смерти, как разложения тех элементов, из которых состоит всякое живое существо. Если для элементов нет ничего страшного в постоянном переходе друг в друга, то и у человека нет оснований бояться изменений и разложения.

Домашнее задание:

Прочитать и законспектировать текст брошюры «Философия античного мира»

Подготовиться к опросу по теме «Философия, ее смысл и роль в обществе»

Принести тетрадь для самостоятельных работ (12 л.

)

Написать мини-эссе на одну из предложенных тем.

рабочая программа СПО по философии

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ДИСЦИПЛИНЕ « ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

Программа составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Основы философии» для средних специальных учебных заведений, утвержденной управлением среднего профессионального образования Минобразования России от 17 июня 2002 года и отвечает требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, соответствует Государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования (базовый уровень среднего профессионального образования).

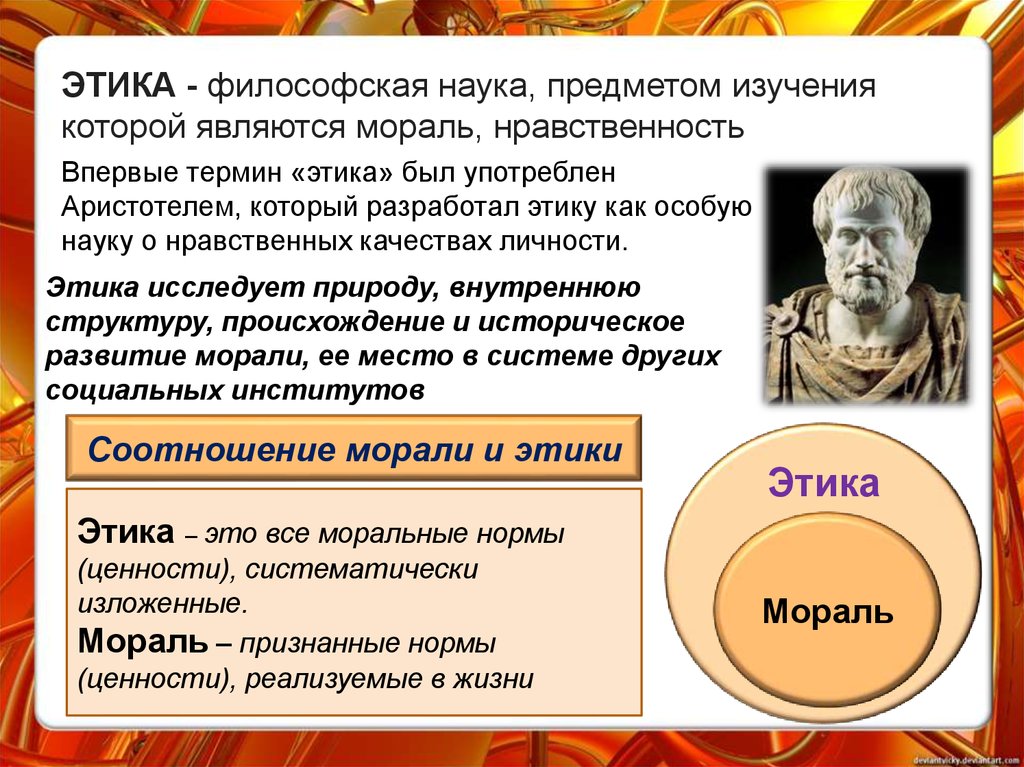

Философия относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и нацелена на развитие у студентов мышления и навыков овладения культурным наследием человечества, на выработку у них собственной жизненной позиции и осмысленного, осознанного мировоззрения.

Цель программы – сформировать у студентов представления о философии как специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества и цивилизации.

Задача курса – студент должен знать основную проблематику философии и осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и этическим проблемам развития современной культуры, науки и техники, понимания необходимости сохранения окружающей культурной и природной среды.

Программа составлена из расчета рабочего учебного плана:

- специальность 230103 «Автоматизированные системы обработки информации и управления РЧЧС» — 60 часов: 48 аудиторных часов, 12 часов самостоятельной работы студентов

- специальность 190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» — 60 часов: 48 аудиторных часов, 12 часов самостоятельной работы студентов

Организация учебного процесса подчинена основным формам учебной деятельности (используются все типы и виды занятий):

- изучение нового материала (лекции, беседы, дискуссии, теоретическое исследование)

- применение и совершенствование знаний (выполнение творческих заданий)

- обобщение и систематизация знаний (семинар, философский турнир)

- комбинированные занятия (сочетание различных типов занятий)

- контроль знаний, умений и навыков (урок-зачет)

Программа включает также список основной и дополнительной литературы к курсу.

Программа реализует межпредметные связи с историей в темах «Философия Нового и новейшего времени», «философия античного мира и средних веков», «философия и история». Много общих изучаемых проблем у философии и обществознания в разделах «Духовная жизнь человека», «Социальная жизнь человека». Философия является началом многих наук. Философия находится в неразрывной цепи с психологией (тема «Сознание»), математикой (темы «Античные философы: Пифагор», «Научная картина мира. Цвет, ритм, числа»), информатикой (тема «Глобальные проблемы человечества). Региональный компонент реализуется в изучении тем русской философии XIX-XX веков (Ф.Достоевский, Л.Толстой, Н.Бердяев, И.Ильин), самобытности исторического пути России в мировой истории.

В первом разделе « Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени» представлены темы: «Философия Нового и новейшего времени», «философия античного мира и Средних веков». В содержании раздела уделяется внимание основным представителям философской мысли, рассматриваются идеи, определившие направление культуры в целом.

Во втором разделе «Человек – сознание – познание» освещаются темы: «Человек как главная философская проблема», «Проблема сознания», «учение о познании». В разделе показана специфика философского подхода к изучению человека, основные механизмы деятельности сознания, важнейшие формы и методы познания человеком окружающего мира.

В третьем разделе «Духовная жизнь человека» изучаются темы «Философия и научная картина мира», «философия и религия», «философия и искусство». Здесь рассматривается влияние науки и научного мышления на развитие общества, анализируются соотношение веры и разума, роль религии и искусства в становлении и воспитании человека.

Четвертый раздел «социальная жизнь» раскрывается через темы «Философия и история», «философия и культура», «философия и глобальные проблемы». В разделе описываются основные философско-исторические концепции прошлого и настоящего, философско-исторические концепции русских мыслителей 19-20 веков, сохраняющие свою актуальность и сегодня, рассматриваются философские представления о культуре и цивилизации, о кризисе культуры и глобальных проблемах.

Требования к уровню подготовки студента

В результате изучения Основ философии студент должен знать/уметь:

- Студент, в результате усвоения курса, должен уметь самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, общества в целом, государств и политических режимов.

- Студент должен понимать — стать человеком можно, лишь научившись философски мыслить, думать и постоянно развивать свой ум.

- Студент должен знать историю философии, представителей философской мысли и основные философские идеи, проблемы изучения человека, основные категории научной картины мира, роль науки в современной жизни, социальные аспекты развития общества.

- Студент должен знать основные концепции исторического развития, особенности Российской самобытности, проблемы массовой культуры, глобальные проблемы.

- Студент должен уметь анализировать философские и научные представления о природе человека и общества, понимать связь между философским учением о познании и науками, которые он изучает.

- Студент должен уметь критически анализировать источники информации, систематизировать полученные знания, четко формулировать свои доводы и доказательства на семинарах и зачете.

Требования к минимуму содержания

(Основные дидактические единицы)

Предмет философии, основные вехи мировой философской мысли, природа человека и смысл его существования, человек и Бог. Человек и космос. Человек, общество, цивилизация, культура. Свобода и ответственность личности. Человеческое познание и деятельность. Наука и ее роль в обществе. Человечество перед лицом глобальных проблем.

Итоговый контроль знаний по дисциплине – устный зачет.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

Введение. ( 1 час) Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. Философия как учение о мире в целом, как мышление об основных идеях мироустройства. Соотношение философии, науки, религии и искусства. Мудрость и знание. Проблема и тайна. Основной вопрос философии.

Проблема и тайна. Основной вопрос философии.

Требования к знаниям: студент должен знать истоки философии, ее функции, основной вопрос философии.

Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени. (11 часов)

Требования к знаниям: студент должен знать наиболее выдающихся представителей философской мысли и основные идеи, появляющиеся в истории философии, смысл и значение этой эпохи.

Требования к умениям: студент должен уметь прослеживать влияние фундаментальных философских идей на развитие науки, искусства, социальной и политической мысли, должен уметь соотносить их с актуальными проблемами современности.

Тема 1.1. Философия античного мира и средних веков (5 часов)

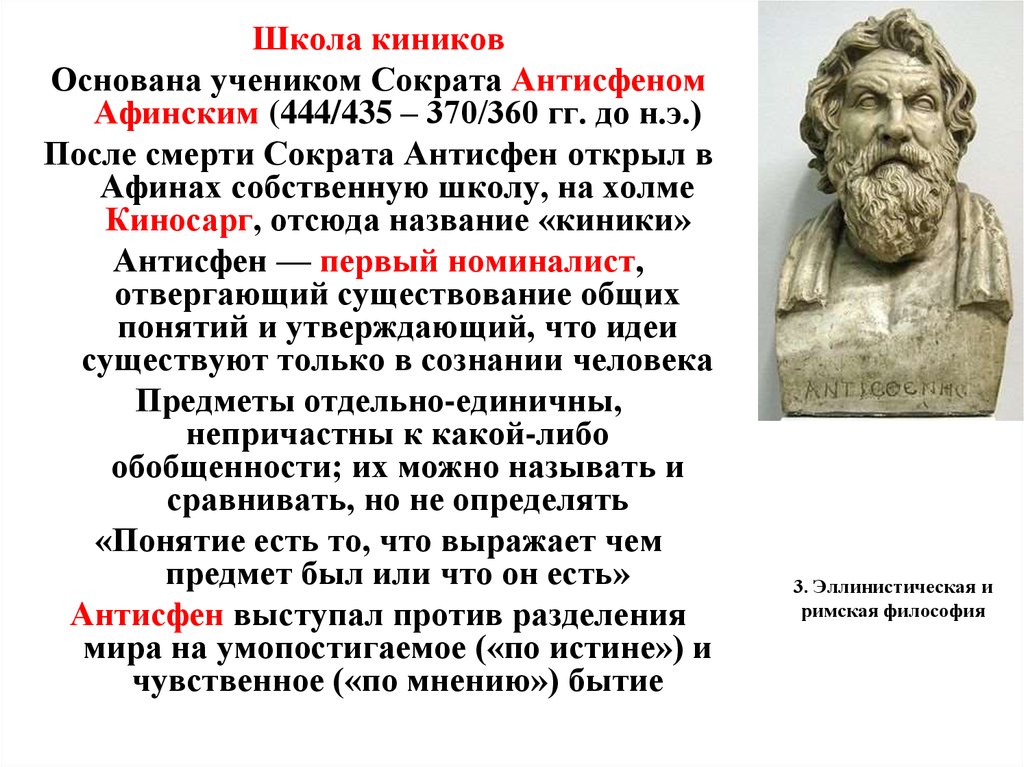

Требования к знаниям: студент должен знать идеи семи мудрецов, которые положили начало всей античной науке, учение Фалеса, учение о Дао, теорию о числах и геометрических фигурах Пифагора, знать понятие бытия у Парменида. Студент должен знать сущность философии Сократа и Платона, киников, киренаиков, мегариков, стоиков. Студент должен знать содержание патристики и схоластики.

Студент должен знать содержание патристики и схоластики.

Требования к умениям: студент должен уметь прослеживать эволюцию философских учений, уметь рассуждать, уметь самостоятельно работать с дополнительной литературой при подготовке к семинару.

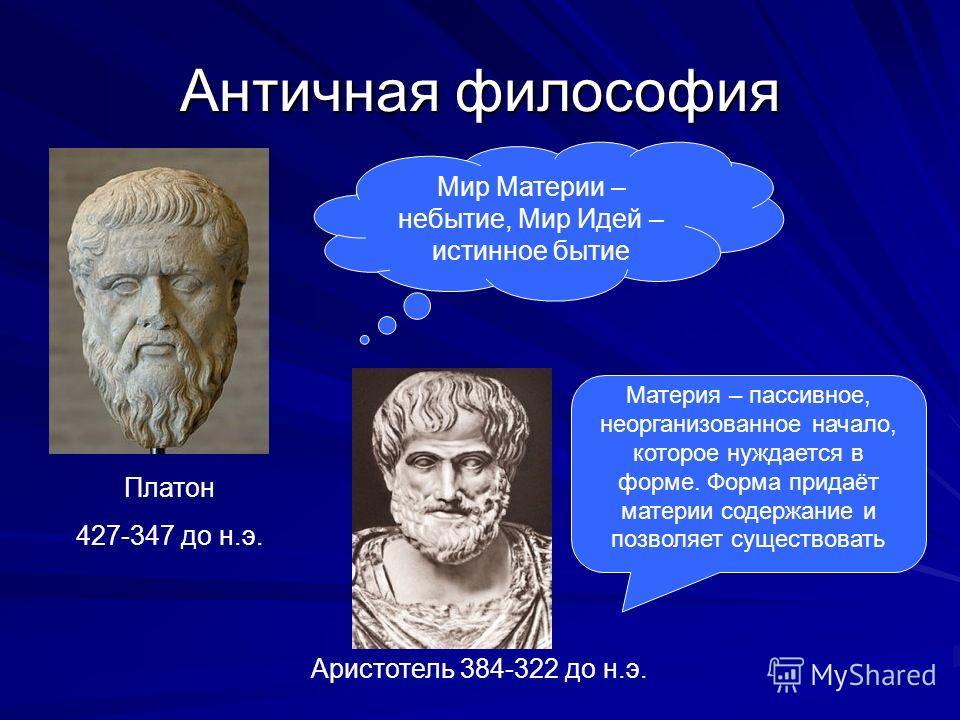

Античная философия (от мифа к Логосу, Гераклит и Парменид, Сократ и Платон, система Аристотеля, Демокрит и Эпикур), циники, стоики, скептики.

Философия средних веков. Философия и религия, патристика (Августин) и схоластика (Фома Аквинский). Спор номиналистов и реалистов в Средние века.

Самостоятельная работа студентов:

- подготовить рефераты «Философия в системе культуры», «Сократ: индивидуальное и неиндивидуальное в сознании», «Теория государств Платона», «Средневековая философия как синтез двух традиций: христианского откровения и античной философии», «Философия Византии».

- подготовка к семинару «Античная философия Гераклита, Парменида, Сократа, Платона, Диогена» по плану:

- Гераклит и Парменид – два великих философа древности.

Учение о бытии Парменида. Диалектика Гераклита.

Учение о бытии Парменида. Диалектика Гераклита. - Сократ и Платон – учители европейской цивилизации. Сократовская ирония. Учение о нравственности. Героическая смерть Сократа. Учение Платона об идеях. Проект утопического государства.

- Древнегреческие циники, их критика морали, эпатирующее поведение и стремление к благу. Цинизм в современной жизни. Стоики и их учение о добродетели и мудрой жизни. Скептицизм и его значение для человеческого познания.

Литература:

- Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях древних философов. – М., 1979.

- Хрестоматия по истории философии. В 3т. Т.1. – М., Владос, 2000.

Тема 1.2. Философия Нового и новейшего времени(6 часов)

Требования к знаниям: студент должен знать сущность метода индукции Ф. Бэкона, рационализма Р. Декарта, основы немецкой классической философии, сущность материализма и диалектики, студент должен знать философию «пессимизма», теорию о сверхчеловеке, русскую философию XIX века, философию XX века.

Требования к умениям: студент должен уметь анализировать, сопоставлять, уметь определять мировоззренческие позиции, уметь работать с дополнительной литературой и самостоятельно готовиться к семинарскому занятию, доказывать свою точку зрения на семинаре.

Философия Нового времени, спор сенсуалистов ( Бэкон, Гоббс, Локк) и рационалистов (Декарт, Спиноза, Лейбниц). Субъективный идеализм (Беркли) и агностицизм (Юм) Нового времени. Немецкая классическая философия (Кант и Гегель). Немецкий материализм и диалектика. (Маркс и Фейербах).

Пост классическая философия второй половины 19 – начала 20 века (Шопенгауэр, Ницше, Бергсон).

Русская философия 19-20 веков.

Современная философия (Неопозитивизм и аналитическая философия, экзистенциализм, философия религии, философская герменевтика, структурализм и пост структурализм).

Самостоятельная работа студентов:

- подготовить рефераты «Декарт: очевидность как критерий истины», «Эпикур и его учение о счастье», «Моральная философия Канта», «Философия пессимизма Шопенгауэра», «Гегель и Фейрбах: вершина и конец немецкой классической философии».

- подготовка к семинару «Философия нового и новейшего времени. Рационализм и немецкая классическая философия» по плану:

- Философия нового времени. 17 век – утро рационализма.

- Эпоха просвещения – торжество рационализма

- Г.Гегель и Л. Фейербах: вершина и конец немецкой классической философии

- Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, счастье, любовь, труд, игра, вера, смерть.

Литература:

- Философия. Учебник. 2-е издание. / Под редакцией В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П. Филатова. – М.: ТОН, 2001.

- Хрестоматия по истории философии в 3т. Т.2,3. – М.: Владос, 2000.

Раздел 2. Человек – сознание – познание (14 часов)

Требования к умениям: Студент должен знать основные проблемы, связанные с изучением человека: его происхождение, его основные отношения, основные характеристики бытия. Нужно знать, что говорят современные философия и наука о природе и структуре сознания, иметь представление о том, какими методами и приемами человек познает мир.

Требования к умениям: Студент должен уметь анализировать современные философские и научные представления о природе человека, вырабатывать самостоятельное отношение к таким категориям человеческого бытия, как любовь, творчество, смерть, вера, счастье и т.д. Должен понимать связь между философским учением о познании приемами познания тех наук, которые он изучает.

Тема 2.1. Человек как главная философская проблема (6 часов)

Требования к знаниям: студент должен знать гипотезы о происхождении человека, фундаментальные характеристики человека, категории человеческого бытия.

Требования к умениям: студент должен уметь определять социальные позиции человека, связывать философские понятия с современной жизнью, уметь анализировать природу человека, уметь понимать связь философии с естественными науками. Студент должен уметь самостоятельно работать с дополнительной литературой для подготовки к семинару.

Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело. Основные отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, к культуре и к природе. Проблема «я», образ «я», внутреннее и внешнее «я». Фундаментальные характеристики человека: не сводимость, невыразимость, неповторимость, незаменимость, неопределенность. Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, счастье, любовь, труд, игра, вера, смерть.

Основные отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, к культуре и к природе. Проблема «я», образ «я», внутреннее и внешнее «я». Фундаментальные характеристики человека: не сводимость, невыразимость, неповторимость, незаменимость, неопределенность. Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, счастье, любовь, труд, игра, вера, смерть.

Самостоятельная работа студентов:

- подготовить рефераты «Современная наука и философия о проблеме происхождения человека», «Фундаментальные характеристики человека».

- подготовка к семинару «Человек как главная философская проблема» по плану:

- Философия о происхождении и сущности человека.

- Основные отношения человека.

- Фундаментальные характеристики человека

- Основополагающие категории бытия.

Литература:

Губан В.Д. Основы философии. – М.: ТОН, 1999. Ч 2. гл. 1

Тема 2.2. Проблема сознания (4 часа)

Требования к знаниям: студент должен знать философские представления о сознании, теории З. Фрейда и К. Юнга, современные научные интерпретации проблемы сознания и подсознания.

Фрейда и К. Юнга, современные научные интерпретации проблемы сознания и подсознания.

Требования к умениям: студент должен уметь анализировать, сопоставлять факты. Уметь должен самостоятельно работать с дополнительной литературой для подготовки к семинару.

Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: предметное сознание, самосознание и сознание как поток переживаний (душа). Психофизическая проблема в науке и философии, ее современная интерпретация. Идеальное и материальное. Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное. Основные идеи психоанализа З.Фрейда. Теория архетипов К.Юнга. Современная цивилизация и психическое здоровье личности.

Самостоятельная работа студентов:

- подготовить рефераты «Сознание, мышление, язык», «Основные идеи психоанализа З.Фрейда»

- подготовка к семинару «Проблема сознания» по плану:

- Философия о трех сторонах сознания: предметное сознание, самосознание и сознание как поток переживаний (душа).

- Идеальное и материальное.

- Сознание, мышление, язык.

- Сознание и бессознательное. Основные идеи психоанализа З.Фрейда и К.Юнга.

Литература:

- Губин В.Д. Основы философии. – М.:, ТОН, 1999. Ч.2, гл.»

- Философия. Учебник. 2-е издание под редакцией В.Д. Губина. – М.: ТОН, 2001. Ч.5 , гл.7.

- Фрейд З. Психоанализ, Религия, Культура. – М, 1992.

Тема 2.3. Учение о познании (4 часа)

Требования к знаниям: студент должен знать о природе познания, методы и формы научного познания.

Требования к умениям: студент должен уметь различать взгляды сенсуалистов, рационалистов, агностиков на природу познания, уметь анализировать и определять свою точку зрения.

Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов, агностиков о природе познания. Чувства, разум, воля, память, мышление, воображение и их роль в познании. Что такое знание. Здравый смысл, наивный реализм, научное знание. Методы и формы научного познания. Проблемы истины.

Проблемы истины.

Раздел 3. Духовная жизнь человека ( 10 часов)

Требования к знаниям: студент должен знать основные категории научной картины мира, роль науки в современной жизни, соотношение веры и разума, место и роль искусства в познании и воспитании человека.

Требования к умениям: студент должен уметь соотносить место и роль тех наук, которые лежат в основе его специальности с современной научной картиной мира, понимать роль и место религии и искусства в понимании мира, в изменении человеческой природы.

Тема 3.1. Философия и научная картина мира (4 часа)

Требования к знаниям: студент должен знать категории научной картины мира, их философские интерпретации, философские представления о месте человека в космосе.

Требования к умениям: студент должен уметь анализировать факты, уметь использовать знания, полученные в ходе изучения других дисциплин, уметь сопоставлять античные и современные представления о структуре мира.

Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. Основные категории научной картины мира: вещь, пространство, время, движение, число, цвет, ритм и их философская интерпретация в различные культурные и исторические эпохи. Научные конструкции Вселенной и философские представления о месте человека в космосе.

Мир Аристотеля и мир Галилея. Основные категории научной картины мира: вещь, пространство, время, движение, число, цвет, ритм и их философская интерпретация в различные культурные и исторические эпохи. Научные конструкции Вселенной и философские представления о месте человека в космосе.

Самостоятельная работа студентов:

подготовить рефераты «Аристотель –энциклопедия античной философии», «Николай Коперник. Новые представления о мире», «Учение о Вселенной в трудах Джордано Бруно»

Тема 3.2. Философия и религия (2 часа)

Требования к знаниям: студент должен знать мировые религии, сущность религии и ее влияние на человеческое общество, знать современные точки зрения о религиозном мировоззрении.

Требования к умениям: студент должен уметь размышлять, сопоставлять, доказывать свою точку зрения и уметь оценивать позиции людей в данном вопросе.

Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. Богочеловек или человекобог? Религия о смысле человеческого существования. Значение веры в жизни современного человека. Противоречия между религиями и экуменическое движение. Кризис религиозного мировоззрения.

Значение веры в жизни современного человека. Противоречия между религиями и экуменическое движение. Кризис религиозного мировоззрения.

Тема 3.3. Философия и искусство (4 часа)

Требования к знаниям: студент должен знать функции искусства, проблему гения, психологическое и визионерское искусство, знать проблематику кризиса современного искусства.

Требования к умениям: студент должен уметь анализировать предметы искусства, уметь выражать свое отношение к ним, уметь различать высокое и массовое искусство.

Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений, соотношения гения и гениальности. Гений – совершенный человек. Психологическое и визионерское искусство. Кризис современного искусства. Дегуманизация искусства. Искусство в эпоху постмодернизма.

Раздел 4. Социальная жизнь. (12 часов)

Требования к знаниям: студент должен знать основные концепции исторического развития и особенно взгляды русских мыслителей на историческую самобытность России, должен знать, что такое массовая культура, внутренняя и внешняя культура, контр культура, знать философские представления относительно возможных путей будущего мирового развития.

Требования к умениям: студент должен уметь критически анализировать основные концепции исторического развития, понимать роль и место отдельного человека в истории, понимать, что такое истинная и ложная культура и что, значит, быть культурным человеком, осознавать причины кризиса современной цивилизации.

Тема 4.1. Философия и история (4 часа)

Требования к знаниям: студент должен знать три современные концепции исторического развитии, взгляды философов на развитие истории, знать историческую самобытность России.

Требования к умениям: студент должен уметь использовать знания истории для анализа философских представлений о развитии человеческой цивилизации, уметь выражать свою точку зрения, уметь самостоятельно работать с дополнительной литературой по русской философии для подготовки к семинарам.

Философские концепции исторического развития: концепции прогрессивного однолинейного развития, концепции многолинейного развития, циклического развития. Русская философия об исторической самобытности России. П.Я.Чаадаев о судьбе России. Западники и славянофилы о русской истории. Проблема «конца истории».

П.Я.Чаадаев о судьбе России. Западники и славянофилы о русской истории. Проблема «конца истории».

Тема 4.2. Философия и культура (4 часа)

Требования к знаниям: студент должен знать теории происхождения культуры, виды культур, кризисы культуры.

Требования к умениям: студент должен уметь сопоставлять факты, анализировать культурное наследие России, вырабатывать свою точку зрения на проблематику культуры.

Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. Культура и цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура и массовый человек. Культура и контр культура. Основные контр культурные движения. Кризис культуры и пути его преодоления. Культура и природа.

Самостоятельная работа студентов:

подготовить доклады о современной массовой культуре и ее влиянии на современное общество, о контр культурах современности.

Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности (4 часа)

Требования к знаниям: студент должен знать глобальные проблемы современного общества, влияние науки на нашу жизнь, пути развития мирового общества.

Требования к умениям: студент должен уметь выражать свою гражданскую позицию, уметь философски мыслить, уметь понимать свою ответственность за нашу планету перед поколением потомков, самостоятельно уметь работать с дополнительной литературой.

Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, нищета развивающихся стран. Создание мировой системы хозяйства. Попытка глобального регулирования социальных и экономических основ жизни человечества. Борьба за права человека. Наука и ее влияние на будущее человечества. Философия о возможных путях будущего развития мирового сообщества.

Самостоятельная работа студентов:

подготовить доклады о глобальном потеплении и его влиянии на будущее Земли, о глобальных проблемах человечества и путях их преодоления, о движении антиглобалистов.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЖАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ № 57

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

(спо)

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

- специальность 230103 «Автоматизированные системы обработки информации и управления РЧЧС» — 48 аудиторных часов

- специальность 190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» — 48 аудиторных часов

Москва 2007

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УМР

_________ В. Л. Дупак

Л. Дупак

«__»_____________200___года

(Рабочая программа составлена в

соответствии с Государственными

требованиями к минимуму

содержания и уровню подготовки

выпускника по специальности)

АВТОР:

Преподаватель ГОУ СПО Пожарного колледжа № 57

О.В. Максимчук ______________

Рецензенты:

- кто

- кто

СОГЛАСОВАНО

Протокол № _____заседания

Предметно-цикловой

Комиссии

От «___» ___________200__года

Председатель ПЦК

___________О.В. Максимчук

2. Тематика рефератов

Составлена преподавателем общественных дисциплин ГОУ СПО Пожарного колледжа № 57 Максимчук О.В.

- Философия в системе культуры.

- Философия и наука: родство и различие функций

- Эпоха «брожения умов» в Индии и «борющихся царств» в Китае.

- Сократ: индивидуальное и неиндивидуальное в сознании

- Теория государства Платона

- Средневековая философия как синтез двух традиций: христианского откровения и античной философии.

- Философия Византии

- Бесконечная Вселенная Коперника и Бруно. Гелиоцентризм.

- Декарт: Очевидность как критерий истины. «Мыслю — следовательно, существую».

- Эпикур и его учение о счастье

- Стоическая философия об идеале мудрой жизни

- Моральная философия Канта.

- Философия пессимизма А. Шопенгауэра.

- Современная наука и философия о проблеме происхождения человека.

- Фундаментальные характеристики человека.

- Основополагающие категории человеческого бытия.

- Сознание, мышление, язык.

- Культ и культура.

- Проблемы современной массовой культуры.

- Культура и контр культура, основные контр культурные движения.

- Проблема «конца истории».

Тематический план учебной дисциплины

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

Наименование разделов и тем | Макс.нагрузка | Аудиторные часы | Самостоятельная Работа студента | ||

Всего. | Практ. | Лабор. | |||

Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. | 1 | 1 | |||

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии от античности до новейшего времени | 17 | 11 | 6 | ||

Тема 1.1. Философия античного мира и Средних веков | 8 | 5 | 3 | ||

Тема 1.2. Философия Нового и новейшего времени | 9 | 6 | 3 | ||

Раздел 2. Человек – сознание — познание | 17 | 14 | 3 | ||

Тема 2.1. Человек как главная философская проблема | 8 | 6 | 2 | ||

Тема 2.2. Проблема сознания | 5 | 4 | 1 | ||

Тема 2. | 4 | 4 | |||

Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) | 11 | 10 | 1 | ||

Тема 3.1. Философия и научная картина мира | 5 | 4 | 1 | ||

Тема 3.2. Философия и религия | 2 | 2 | |||

Тема 3.3. Философия и искусство | 4 | 4 | |||

Раздел 4. Социальная жизнь | 14 | 12 | 2 | ||

Тема 4.1. Философия и история | 4 | 4 | |||

Тема 4.2. Философия и культура | 5 | 4 | 1 | ||

Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности | 5 | 4 | 1 | ||

Всего часов по дисциплине | 60 | 48 | 12 |

Преподаватель общественных дисциплин __________ О. В. Максимчук

В. Максимчук

Тематическое планирование учебной дисциплины

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

на 2006-2007 учебный год

преподавателя Максимчук О.В.

Наименование разделов и тем | Макс. нагрузка | Аудиторные часы | Самостоятельная работа студента | ||

Всего | Практические | Лабораторные | |||

Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. | 1 | 1 | |||

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии от античности до новейшего времени | 17 | 11 | 6 | ||

Тема 1.1. Философия античного мира и Средних веков | 8 | 5 | 3 | ||

Семь мудрецов, Фалес, Лао-Цзы, Пифагор, Парменид и Гераклит, атомисты. | 1 | ||||

Софисты и Сократ, киники, киренаики, мегарики, Платон, Эпикур, Стоики | 1 | ||||

Философская мысль средних веков (Августин Блаженный, Фома Аквинский) | 1 | ||||

Семинар «Античная философия Гераклита, Парменида, Сократа, Платона, Диогена». | 2 | ||||

Тема 1.2. Философия Нового и новейшего времени | 9 | 6 | 3 | ||

Ф.Бэкон и Р.Декарт, И. Кант | 1 | ||||

А. Шопенгауэр, Серен Кьеркегор | 1 | ||||

Философские воззрения русских мыслителей XIX века, (Ф. Достоевский о природе зла и Л. Толстой «непротивление злу») | 1 | ||||

Философия 20 века (Ф.Ницше и Н.Бердяев). | 1 | ||||

Семинар «Философия нового и новейшего времени. Рационализм и немецкая классическая философия» | 2 | ||||

Раздел 2. Человек – сознание — познание | 17 | 14 | 3 | ||

Тема 2.1. Человек как главная философская проблема | 8 | 6 | 2 | ||

Происхождение и развитие человека | 1 | ||||

Что из себя представляет человек? | 1 | ||||

Макс Шелер: пять идей о человеке | 1 | ||||

Основные характеристики человека. Категории человеческого бытия | 1 | ||||

Семинар «Человек как главная философская проблема» | 2 | ||||

Тема 2. | 5 | 4 | 1 | ||

Сознание и человеческая природа | 1 | ||||

Мышление, его истоки сущность | 1 | ||||

Семинар « Проблема сознания» | 2 | ||||

Тема 2.3. Учение о познании | 4 | 4 | |||

Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков о природе познания. | 1 | ||||

Роль чувств, воли, памяти, воображения в познании. | 1 | ||||

Что такое знание? Наивный реализм, научное знание. | 1 | ||||

Методы и формы научного познания. Проблемы истины | 1 | ||||

Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) | 11 | 10 | 1 | ||

Тема 3. | 5 | 4 | 1 | ||

Объективный мир и его картина | 1 | ||||

Мир Аристотеля и Галилея | 1 | ||||

Основные категории научной картины мира | 1 | ||||

Научные конструкции Вселенной. Философские представления о месте человека в космосе | 1 | ||||

Тема 3.2. Философия и религия | 2 | 2 | |||

Вера | 1 | ||||

Смысл жизни | 1 | ||||

Тема 3.3. Философия и искусство | 4 | 4 | |||

Искусство как феномен, организующий жизнь. | 1 | ||||

Проблема гения | 1 | ||||

Психологическое и визионерское искусство | 1 | ||||

Кризис современного искусства | 1 | ||||

Раздел 4. | 14 | 12 | 2 | ||

Тема 4.1. Философия и история | 4 | 4 | |||

Философские концепции исторического развития: концепция однолинейного развития. Г.В. Гегель, К.Маркс. Стадии роста. | 1 | ||||

Концепция многолинейного развития. О. Шпенглер: три души истории | 1 | ||||

Концепция циклического развития. А.Тойнби: мировые цивилизации | 1 | ||||

Мировые культуры Питирима Сорокина | 1 | ||||

Исторический путь России | 1 | ||||

Тема 4.2. Философия и культура | 5 | 4 | 1 | ||

Культура и культ | 1 | ||||

Проблемы массовой культуры | 1 | ||||

Культура и цивилизация | 1 | ||||

Культура и контркультура. | 1 | ||||

Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности | 5 | 4 | 1 | ||

Кризис современной цивилизации. Создание мировой системы хозяйства. | 1 | ||||

Гражданское общество и государство | 1 | ||||

Семья | 1 | ||||

ЗАЧЕТ ПО ОСНОВАМ ФИЛОСОФИИ | 1 | ||||

Всего часов по дисциплине | 60 | 48 | 12 |

Преподаватель общественных дисциплин ______ О.В. Максимчук

Преподаватель общественных дисциплин ________ О.В. Максимчук

Литература

Основная литература:

- Губин В.Д. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ. Москва «Форум инфра-М», 2005 г..

Дополнительная учебная литература:

- Диоген Лаэртский.

О жизни, учениях и изречениях древних философов. М. 1979 год

О жизни, учениях и изречениях древних философов. М. 1979 год - Хрестоматия по истории философии в 3т. «Владос», Москва, 2000 г.

- Фрейд «Психоанализ, религия, культура», Москва 1992 год.

- Бердяев Н. «Основные проблемы русской мысли», Москва. Наука 1990 год

- Бердяев Н. «О назначении человека», Москва 1996 год

- Гаспаров М.Л. «Занимательная Греция», Москва 1996 год

- Лосев А.Ф. «Платон. Аристотель», Молодая гвардия 1993 год.

- Паскаль Б. «Мысли» Из-во Сабашниковых, 1995 год

- Сорокин П.А. «Кризис нашего времени. Человек. Цивилизация. Общество», Политиздат 1992 год.

- Толстой Л.Н. «Путь жизни», Высшая школа, 1992 год

- Чаадаев П.Я. «Философские письма», Современник, 1989 год

- Фрак С.Л. «Смысл жизни. Духовные основы общетва», Республика, 1992 год.

- Фромм Э. «Искусство любить», Педагогика, 1990 год

Позднеантичный идеал мудреца. Эпикуреизм и стоицизм.

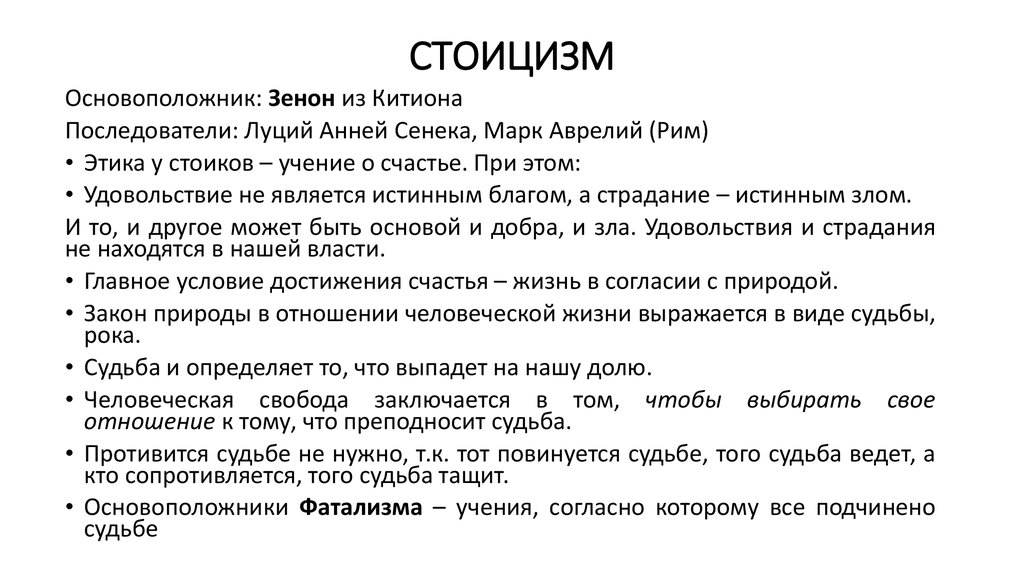

В период эллинизма (IV в. до н. э. — V в. н. э. ) меняется мировоззренческая ориентация философии, ее интерес все более со-средоточивается на жизни отдельного человека. Социальная этика Платона и Аристотеля уступает место индивидуальной этике эпикурейцев и стоиков. Если Платон и Аристотель главное средство нравственного совершенствования индивида видели в его включенности в общественное целое, то теперь, напротив, философы считают условием добродетельной и счастливой жизни освобождение человека от власти внешнего мира, и, прежде всего, от политической сферы. Такова, в частности, установка Эпикура (341 — 270 гг. до н. э.) и его последователей — эпикурейцев и стоиков: Сенеки (ок. 5 г. до н. э. — 65 г. н. э.), Эпиктета (ок. 50 -140 гг.), Марка Аврелия (121 -180 гг.).

) меняется мировоззренческая ориентация философии, ее интерес все более со-средоточивается на жизни отдельного человека. Социальная этика Платона и Аристотеля уступает место индивидуальной этике эпикурейцев и стоиков. Если Платон и Аристотель главное средство нравственного совершенствования индивида видели в его включенности в общественное целое, то теперь, напротив, философы считают условием добродетельной и счастливой жизни освобождение человека от власти внешнего мира, и, прежде всего, от политической сферы. Такова, в частности, установка Эпикура (341 — 270 гг. до н. э.) и его последователей — эпикурейцев и стоиков: Сенеки (ок. 5 г. до н. э. — 65 г. н. э.), Эпиктета (ок. 50 -140 гг.), Марка Аврелия (121 -180 гг.).

Эпикурейцы и стоики возрождают субъективистско-антро-пологическую традицию, берущую свое начало в философии софистов и Сократа. Для них философия — это учение о мудрости. Мудрость же, для представителей этих школ, не столько идеал знания, сколько нравственный образ жизни. Философия, как учение о мудром усвоении жизни, истолковывается ими не просто как интеллектуальная теория. «Пусты слова того философа, которые не врачуют никакого страдания человека, как от медицины нет никакой пользы, если она не изгоняет болезней из тела, так от философии, если она не изгоняет болезни души», — пишет Эпикур в «Письмах к Менокею».

Философия, как учение о мудром усвоении жизни, истолковывается ими не просто как интеллектуальная теория. «Пусты слова того философа, которые не врачуют никакого страдания человека, как от медицины нет никакой пользы, если она не изгоняет болезней из тела, так от философии, если она не изгоняет болезни души», — пишет Эпикур в «Письмах к Менокею».

Однако, одинаковый подход в понимании предназначения философии в эпикурействе и стоицизме не означает отсутствие различий в решении конкретных проблем. Философско-этическая система Эпикура направлена на обоснование идеи о возможности и необходимости достижения индивидом счастливой жизни. Для того, чтобы стать счастливым, человек должен побороть страх перед богами, страх перед смертью, быть уверенным в возможности поступать в соответствии со своими желаниями. Иначе говоря, философия должна убедить, что не существует в мире такой силы, которая могла бы помешать мудрому жить в соответствии со своими идеалами. Методологической предпосылкой этики в эпикурействе служит учение о природе — натурфилософия.

Эпикур признает вечность и неизбежность бытия. Вселенная всегда будет таковой, какова она есть, поскольку нет ничего, что могло вторгнуться в нее и произвести изменения. Конкретное же учение об устройстве бытия Эпикур развивает на основе демокритовского атомизма.

Основными слагаемыми бытия у Эпикура, также как и у Демокрита, являются атомы и пустота. Однако, Эпикур вносит в атомистику одно существенное новшество — идею о том, что при образовании вещей атомы движутся не по заданной траектории, а как бы случайно, в сторону от

прямой линии. Признание случайности в учении Эпикура направлено против идеи господства в человеческой судьбе Рока, идеи предопределения всего устройства жизни Вселенной. Оно имело цель освободить людей от чувства обреченности и привести к одному из важнейших понятий его этики — понятию свободы. На достижение этих же целей ориентирована и его трактовка религии. Признавая существование богов, Эпикур отрицал их влияние на жизнь людей. Боги, по учению Эпикура, живут в межмировых пространствах (интермундиях) и совершенно не интересуются жизнью природы и делами людей.

В связи с этим, Эпикур разделяет желания человека на естественные и необходимые. Желание пищи естественно и необходимо. Естественные и необходимые желания нужно удовлетворять, от суетных желаний надо избавляться, ибо они могут вызвать смятение и беспокойство. Естественные, но не необходимые желания надо удовлетворять умеренно, ибо удовольствие имеет свой предел. Действительно длительными и прочными, с точки зрения Эпикура, могут быть только духовные наслаждения и блага: дружба, знания. «Мудрец, питаясь хлебом и водою, состязается в блаженстве с Зевсом» — «Блажен тот, кто удаляется от мира без ненависти, прижимает к груди друга и наслаждается с ним». Высшая форма блаженства, по Эпикуру, — это состояние полного душевного покоя, невозмутимости, отрешенности от всех проблем этого мира — атараксия. Таким образом, идеал мудреца в эпикурействе родствен буддийскому идеалу. Эпикурейская атараксия в какой-то мере родственна буддийской нирване.

Несколько иное решение «мудрой жизни» предлагает стоицизм. Он также подчеркивает практическую нравственную направленность философии, призванную, по их мнению, научить человека жить «сообразно природе». Однако, натурфилософия стоицизма коренным образом отличается от эпикурейской. Стоицизм исходит из представления о предопределенности всего существующего. Все события, происходящие в природе и обществе, подчинены строжайшей закономерности, которая выступает как неотвратимая необходимость. Все в мире жестко детерминировано. Бог также подчинен необходимости, точнее, он есть сама необходимость. Таким образом, мировоззрению стоиков присущ глубокий фатализм: Человек ничего не может изменить в порядке вещей. Этот фатализм приводит их к пассивности, к отказу от борьбы за свое счастье. «Мы не можем изменить строя вещей. Пусть человек считает, что все случившееся так и должно было случиться, мужественно перенося удары судьбы», — пишет один из видных теоретиков позднего стоицизма Сенека. Итак, жить сообразно с природой, а поскольку природа, по мнению стоиков, тождественна с разумом, поступать разумно — таков главный принцип этики стоицизма.

Он также подчеркивает практическую нравственную направленность философии, призванную, по их мнению, научить человека жить «сообразно природе». Однако, натурфилософия стоицизма коренным образом отличается от эпикурейской. Стоицизм исходит из представления о предопределенности всего существующего. Все события, происходящие в природе и обществе, подчинены строжайшей закономерности, которая выступает как неотвратимая необходимость. Все в мире жестко детерминировано. Бог также подчинен необходимости, точнее, он есть сама необходимость. Таким образом, мировоззрению стоиков присущ глубокий фатализм: Человек ничего не может изменить в порядке вещей. Этот фатализм приводит их к пассивности, к отказу от борьбы за свое счастье. «Мы не можем изменить строя вещей. Пусть человек считает, что все случившееся так и должно было случиться, мужественно перенося удары судьбы», — пишет один из видных теоретиков позднего стоицизма Сенека. Итак, жить сообразно с природой, а поскольку природа, по мнению стоиков, тождественна с разумом, поступать разумно — таков главный принцип этики стоицизма. Философ или мудрец и есть человек, постигший неизбежное, сознательно подчинившиися ему, откзавшийся от чувственных наслаждений радитого, чтобы наслаждаться добродетелью, к которой он приобщается через познание сущности вещей и благодаря победе разума над страстями.

Философ или мудрец и есть человек, постигший неизбежное, сознательно подчинившиися ему, откзавшийся от чувственных наслаждений радитого, чтобы наслаждаться добродетелью, к которой он приобщается через познание сущности вещей и благодаря победе разума над страстями.

Хотя человек и не в состоянии воспрепятствовать ходу вещей и событий, он может выработать к ним надлежащее отношение. Оценка вещей и событий, справедливо считают стоики, всегда остается в нашей власти, а это самое главное. Не вещи смущают людей, но их мнения о вещах. В смерти, например, нет ничего страшного — страшно мнение, потому, что оно представляет смерть страшною. Стоики призывают людей не верить сказкам о загробной, потусторонней жизни, в которой человека якобы ждут прекращение страдания и приобретение счастья. По их представлениям, хотя душа — «долговечная пневма» — может существовать и после своего отрешения от тела, она все-таки не бессмертна. По прошествии долгого времени душа развеивается по миру. Самое главное, чтобы человек выработал свое отношение к смерти как к чему-то неизбежному и безропотно ждал смерти как простого разложения тех элементов, из которых он состоит. Ведь последнее согласно с природой, а то, что согласно с природой, не может быть дурным. Счастье человека находится внутри него и не зависит от внешнего хода событий. Человек должен правильно сориентировать себя, закалить свою волю так, чтобы напряжение души противопоставить потоку событий.

Ведь последнее согласно с природой, а то, что согласно с природой, не может быть дурным. Счастье человека находится внутри него и не зависит от внешнего хода событий. Человек должен правильно сориентировать себя, закалить свою волю так, чтобы напряжение души противопоставить потоку событий.

Однако, человек находится в зависимости не только от внешних вещей и явлений, на него оказывают свое негативное воздействие и психологические переживания — страсти: страх, печаль, вожделения, удовольствия. Ради полной свободы человек, по учению стоиков, должен искоренить в себе страсти. Сенека в своем первом философском сочинении «О гневе» учит необходимости подавления гнева и проповедует любовь к ближнему и всепрощение. «Не лучше ли, — пишет он, — забывать обиды, чем мстить за них, не лучше ли прощать обиды, чем усугублять одно зло другим? Сколько мог бы принести добра своим близким и родным, если бы занялся ими, вместо того, чтобы изыскивать средства, как бы причинить зло твоим врагам». Основная цель жизни мудреца выработать абсолютную невозмутимость духа. «Мы, — писал Сенека, — не можем изменить мировых отношений. Мы можем лишь одно: обрести высокое мужество, достойное добродетельного человека, и с его помощью стойко переносить все, что нам судьба приносит, и отдаться воле законов природы».

«Мы, — писал Сенека, — не можем изменить мировых отношений. Мы можем лишь одно: обрести высокое мужество, достойное добродетельного человека, и с его помощью стойко переносить все, что нам судьба приносит, и отдаться воле законов природы».

Человек, по мнению стоиков, постоянно стремится стать свободным. Но от него зависит только духовная свобода. Остальное не в его власти и не в его силах. Угнетенный раб, если он стойко, мужественно переносит невзгоды, относится к ним безразлично и равнодушно, может стать духовно свободнее своего господина, являющегося рабом собственности и своих собственных страстей. Истинная свобода заключается лишь во внуренней, духовной независимости человека, и, чтобы обрести такую свободу, человек не должен желать того, что не находится в его власти, в том числе и не должен требовать изменения сложившегося порядка вещей. «В нашей власти наши мнения, наша воля, наше влечение, наше уклонение — словом все наши действия. Не в нашей власти — наше тело, наше имущество, почет, чины — словом все, что не наши действия.

Все, что в нашей власти, от природы свободно, не знает препятствий и стеснений, то, что не в нашей власти, является слабым, подчиненным, подтвержденным препятствием и чуждым воздействиям. Теперь подумай о следующем: если то, что от природы является подчиненным и подверженным чуждым воздействиям, ты будешь считать своей собственностью, то ты столкнешься с препятствиями, впадешь в заботы и беспокойство и будешь недоволен богами и людьми. Если же, напротив, ты будешь лишь считать своей собственностью, что действительно принадлежит тебе, а то, что подвержено чуждым воздействиям, будешь считать чуждым себе, то никто никогда тебя ни к чему не принудит, никто ни в чем не сможет тебе воспрепятствовать, ты всеми будешь доволен — ибо вообще никто не может принести тебе вреда», — рассуждает бывший раб, вольноотпущенник Эпиктет.

Если нас постигнет несчастье, бедность, мы должны употребить усилия, чтобы освободиться от них. Но если мы не можем достичь этого, то должны безропотно подчиниться и рассматривать несчастье как благо. Если я смотрю на себя как на предмет отдельный и независимый от прочих предметов, то следует вывод, чтобы я жил долго, был богат, счастлив, здоров, но если я посмотрю на себя как на человека, как на часть целого, то может иногда случиться, что по отношению к этому целому я должен подчиняться болезни, нужде или даже погибнуть преждевременной смертью. Какое же право имею я жаловаться в таком случае? Разве мне неизвестно, что жалуясь, я перестаю быть человеком, как нога перестает быть органом тела, когда отказывается ходить.

Если я смотрю на себя как на предмет отдельный и независимый от прочих предметов, то следует вывод, чтобы я жил долго, был богат, счастлив, здоров, но если я посмотрю на себя как на человека, как на часть целого, то может иногда случиться, что по отношению к этому целому я должен подчиняться болезни, нужде или даже погибнуть преждевременной смертью. Какое же право имею я жаловаться в таком случае? Разве мне неизвестно, что жалуясь, я перестаю быть человеком, как нога перестает быть органом тела, когда отказывается ходить.

С мнением раба Эпиктета перекликаются мысли римского императора Марка Аврелия. «Дух, — утверждает Марк Аврелий, — роднит человека с Богом. Смерть для человека — это освобождение души от власти тела. Жизнь — это быстропроходящий момент между мгновением и вечностью». «Итак, проведи этот момент времени в согласии с природой, а затем расстанься с жизнью так же легко, как падает созревшая слива, словославь природу, ее породившую и с благодарностью к произведшему ее дереву», — поучает он в знаменитом произведении «К самому себе». Этические идеи эпикурейцев и стоицизма оказывали огромное влияние на дальнейшее развитие философской мысли. Стоический идеал мудреца, как духовно свободного человека, безропотно сносящего удары судьбы, сдерживающего свои страсти и привыкшие к страданиям, способного к любви и всепрощению, был полностью воспринят христианством.

Этические идеи эпикурейцев и стоицизма оказывали огромное влияние на дальнейшее развитие философской мысли. Стоический идеал мудреца, как духовно свободного человека, безропотно сносящего удары судьбы, сдерживающего свои страсти и привыкшие к страданиям, способного к любви и всепрощению, был полностью воспринят христианством.

Подводя итог анализу античной философии, следует отметить, что в период ее формирования и развития сложилась основная проблематика философии, обнаружились ее основные линии развития. Философия возникает как учение о бытие. На начальных этапах бытие отождествляется

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Расчет стоимостиГарантииОтзывы

с природой. Отсюда — объективистская, натуралистическая тенденция в раннегреческой философии. Позднее, с развитием общественных отношений и формированием личности, бытие осмысливается, прежде всего, как бытие человека. На смену объективистскому натурализму приходит субъективистский антропологизм. Однако натурализм и антропологизм развиваются в рамках космоцентризма. Бытие в античной философии рассматривается как упорядоченная система — Космос, важный составной частью которого является человек. Все проблемы человека рассматриваются и решаются в органической связи с занимаемым им местом и ролью в Космосе. Данный подход можно зафиксировать и у физиков, и у софистов, и у эпикурейцев, и у стоиков. Но наиболее яркое и полное воплощение он нашел в системах Платона и Аристотеля.

Позднее, с развитием общественных отношений и формированием личности, бытие осмысливается, прежде всего, как бытие человека. На смену объективистскому натурализму приходит субъективистский антропологизм. Однако натурализм и антропологизм развиваются в рамках космоцентризма. Бытие в античной философии рассматривается как упорядоченная система — Космос, важный составной частью которого является человек. Все проблемы человека рассматриваются и решаются в органической связи с занимаемым им местом и ролью в Космосе. Данный подход можно зафиксировать и у физиков, и у софистов, и у эпикурейцев, и у стоиков. Но наиболее яркое и полное воплощение он нашел в системах Платона и Аристотеля.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Реферат

Позднеантичный идеал мудреца. Эпикуреизм и стоицизм.

От 250 руб

Контрольная работа

Позднеантичный идеал мудреца.

Эпикуреизм и стоицизм.

Эпикуреизм и стоицизм.От 250 руб

Курсовая работа

Позднеантичный идеал мудреца. Эпикуреизм и стоицизм.

От 700 руб

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

О счастливой жизни | Aeon Essays

Я думаю, вы и я согласимся, что внешние вещи ищутся для удовлетворения тела, что тело лелеют из уважения к душе, и что в душе есть определенные части, которые служат нам. , позволяющая нам двигаться и поддерживать жизнь, дарованная нам только ради нашей первичной части. В этой первичной части есть что-то иррациональное и что-то рациональное. Первое подчиняется второму, а последнее есть единственное, что не отсылается к другому, а все вещи относит к себе. Ибо божественный разум поставлен в верховную власть над всеми вещами и сам никому не подчиняется; и даже этот разум, которым мы обладаем, тот же самый, потому что он происходит от божественного разума.

Ибо божественный разум поставлен в верховную власть над всеми вещами и сам никому не подчиняется; и даже этот разум, которым мы обладаем, тот же самый, потому что он происходит от божественного разума.

Теперь, если мы согласны в этом пункте, естественно, мы должны согласиться и в следующем, а именно, что счастливая жизнь зависит от этого и только от этого: нашего достижения совершенного разума. Ибо ничто иное, как то, что удерживает душу от того, чтобы согнуться, противостоит Фортуне; каким бы ни было состояние их дел, оно не беспокоит людей. И только это является благом, которое никогда не подвергается обесцениванию. Я заявляю, что счастлив тот человек, которого ничто не делает менее сильным, чем он сам; он держится на высоте, ни на кого не опираясь, кроме самого себя; ибо тот, кто поддерживает себя любой опорой, может упасть. Если дело обстоит иначе, то вещи, не относящиеся к нам, начнут иметь большое влияние на нас. Но кто желает, чтобы Фортуна одержала верх, или какой разумный человек гордится тем, что ему не принадлежит?

В городке Ольянтайтамбо в Перуанских Андах.

Что такое счастливая жизнь? Это душевный покой и прочное спокойствие. Это будет вашим, если вы обладаете величием души; оно будет вашим, если вы обладаете стойкостью, которая решительно цепляется за только что достигнутое здравое суждение. Как человек достигает этого состояния? Достигнув полного представления об истине, сохраняя во всем, что он делает, порядок, меру, приспособленность и волю безобидную и добрую, направленную на разум и никогда не отступающую от него, повелевающую в то же время любить и восхищение. Короче говоря, если кратко изложить принцип, то душа мудреца должна быть такой, какой подобает богу.

Чего еще можно желать тому, кто обладает всеми почетными вещами? Ибо если бесчестные вещи могут способствовать наилучшему состоянию, тогда будет возможность счастливой жизни при условиях, которые не включают в себя достойную жизнь. И что может быть более низким или глупым, чем связывать добро разумной души с вещами неразумными?

Тем не менее, есть некоторые философы, которые считают, что Высшее Благо допускает увеличение, потому что оно вряд ли будет полным, когда дары судьбы неблагоприятны. Даже Антипатр, один из великих вождей этой школы, признает, что приписывает внешнему некоторое влияние, хотя и весьма незначительное. Вы видите, однако, какая нелепость заключается в том, чтобы не довольствоваться дневным светом, если только он не умножается крошечным огнем. Какое значение может иметь искра посреди этого ясного солнечного света?

Даже Антипатр, один из великих вождей этой школы, признает, что приписывает внешнему некоторое влияние, хотя и весьма незначительное. Вы видите, однако, какая нелепость заключается в том, чтобы не довольствоваться дневным светом, если только он не умножается крошечным огнем. Какое значение может иметь искра посреди этого ясного солнечного света?

Если ты не довольствуешься только тем, что достойно уважения, из этого должно следовать, что ты желаешь вдобавок либо покоя, который греки называют «безмятежностью», либо удовольствия. Но первое может быть достигнуто в любом случае. Ибо разум свободен от беспокойства, когда он полностью свободен для созерцания вселенной, и ничто не отвлекает его от созерцания природы. Второе, удовольствие, это просто благо скота. Мы всего лишь добавляем иррациональное к рациональному, бесчестное к благородному. Приятное физическое ощущение влияет на эту нашу жизнь;

Почему же ты не решаешься сказать, что у человека все хорошо только потому, что у него все хорошо с аппетитом? И причисляешь ли ты, не скажу к героям, но к людям, человека, Высшее Благо которого состоит из вкусов, красок и звуков? Нет, пусть он выйдет из рядов этого благороднейшего класса живых существ, уступающего только богам; пусть пасется с бессловесными скотами — животное, чье удовольствие — в корме!

Неразумная часть души двойственна: одна часть энергична, честолюбива, неуправляема; место его в страстях; другой скромен, медлителен и предан удовольствиям. Философы пренебрегли первой, которая хотя и необузданна, но все же лучше и, несомненно, более мужественна и достойна человека, и считали вторую, бесхребетную и подлую, необходимой для счастливой жизни.

Философы пренебрегли первой, которая хотя и необузданна, но все же лучше и, несомненно, более мужественна и достойна человека, и считали вторую, бесхребетную и подлую, необходимой для счастливой жизни.

Они приказали разуму служить этому последнему; они сделали Высшее Благо самого благородного живого существа жалким и подлым делом, а также чудовищным гибридом, состоящим из различных членов, которые гармонируют друг с другом, но плохо. Ибо, как говорит наш Вергилий, описывая Сциллу: «Вверху человеческое лицо и девичья грудь, / Прекрасная грудь, – внизу чудовище огромное / Громадное и бесформенное, с дельфиньим хвостом / С волчьим брюхом соединенное». И все же к этой Сцилле привязаны формы диких животных, ужасных и быстрых; но из каких чудовищных образов эти мудрецы сложили мудрость!

Главное искусство человека — сама добродетель; к этому присоединяется бесполезная и мимолетная плоть, годная только для приема пищи, как замечает Посидоний. Эта божественная добродетель кончается нечистотой, и к высшим частям, благочестивым и небесным, привязано вялое и дряблое животное. Что же касается второго желания — тишины, то хотя оно само по себе и не принесло бы душе никакой пользы, но избавило бы душу от помех; Наслаждение, напротив, действительно губит душу и смягчает всю ее силу. Какие элементы столь негармоничные, как эти, могут быть найдены соединенными? К самому сильному присоединяется самое медлительное; к тому, что строго, что далеко не серьезно; к тому, что является самым святым, что является необузданным вплоть до нечистоты.

Что же касается второго желания — тишины, то хотя оно само по себе и не принесло бы душе никакой пользы, но избавило бы душу от помех; Наслаждение, напротив, действительно губит душу и смягчает всю ее силу. Какие элементы столь негармоничные, как эти, могут быть найдены соединенными? К самому сильному присоединяется самое медлительное; к тому, что строго, что далеко не серьезно; к тому, что является самым святым, что является необузданным вплоть до нечистоты.

«Что же тогда, — возражают, — если хорошее здоровье, покой и свобода от боли не могут помешать добродетели, неужели ты не будешь искать всего этого?» Конечно, я буду искать их, но не потому, что они блага — я буду искать их, потому что они соответствуют природе и потому что они будут приобретены благодаря моему благоразумию. Что же тогда будет в них хорошего? Уже одно это — то, что выбирать их — это хорошо. Ибо когда я надеваю подобающую одежду, или хожу, как должно, или обедаю, как должно, то не мой обед, не моя прогулка и не моя одежда являются добром, а сознательный выбор, который я проявляю в отношении их, поскольку я наблюдаю во всем, что я делаю, средство, соответствующее разуму.

Позвольте мне также добавить, что выбор опрятной одежды является достойным предметом мужских усилий; ибо человек по природе своей опрятное и холеное животное. Поэтому выбор опрятного и не опрятного наряда сам по себе является благом; ибо благо не в выбранной вещи, а в качестве избранного. Наши действия достойны чести, но не то, что мы делаем.

И вы можете предположить, что то, что я сказал об одежде, применимо и к телу. Ибо природа окружила нашу душу телом, как неким одеянием; тело является его плащом. Но кто когда-либо определял стоимость одежды по платяному шкафу, в котором она находилась? Ножны не делают меч хорошим или плохим. Поэтому, что касается тела, я дам вам тот же ответ, что, если у меня есть выбор, я выберу здоровье и силу, но что польза от этого будет моим суждением об этих вещах, а не о самих вещах. .

Другой ответ: «Допустим, что мудрец счастлив; тем не менее, он не достигает Высшего Блага, которое мы определили, если только средства, которые природа предоставляет для его достижения, не находятся в его распоряжении. Итак, хотя тот, кто обладает добродетелью, не может быть несчастен, все же нельзя быть совершенно счастливым, если у него нет таких природных дарований, как здоровье или здоровое телосложение». , — что человек, находящийся посреди непрекращающейся и крайней боли, не несчастен, более того, даже счастлив; а вы отрицаете гораздо менее серьезное — что он совершенно счастлив. И все же, если добродетель может уберечь человека от несчастья, ей будет легче сделать его полностью счастливым. Ибо разница между счастьем и полным счастьем меньше, чем между несчастьем и счастьем. Возможно ли, чтобы вещь, обладающая такой силой, чтобы вырвать человека из беды и поместить его в число счастливых, не может также совершить то, что осталось, и сделать его в высшей степени счастливым? Исчезает ли его сила на самом верху подъема?

Итак, хотя тот, кто обладает добродетелью, не может быть несчастен, все же нельзя быть совершенно счастливым, если у него нет таких природных дарований, как здоровье или здоровое телосложение». , — что человек, находящийся посреди непрекращающейся и крайней боли, не несчастен, более того, даже счастлив; а вы отрицаете гораздо менее серьезное — что он совершенно счастлив. И все же, если добродетель может уберечь человека от несчастья, ей будет легче сделать его полностью счастливым. Ибо разница между счастьем и полным счастьем меньше, чем между несчастьем и счастьем. Возможно ли, чтобы вещь, обладающая такой силой, чтобы вырвать человека из беды и поместить его в число счастливых, не может также совершить то, что осталось, и сделать его в высшей степени счастливым? Исчезает ли его сила на самом верху подъема?

В жизни есть как выгодные, так и невыгодные вещи – и то, и другое вне нашего контроля. Если хороший человек, несмотря на то, что он отягощен всевозможными недостатками, не несчастен, то как же он не в высшей степени счастлив, хотя бы и лишен некоторых достоинств? Ибо как он не отягощен бременем своих недостатков, так и не отстранен от высшего счастья отсутствием каких-либо преимуществ; более того, он так же в высшей степени счастлив без преимуществ, как и свободен от нищеты, хотя и под бременем своих недостатков. В противном случае, если его добро может быть нарушено, оно может быть полностью у него отнято.

В противном случае, если его добро может быть нарушено, оно может быть полностью у него отнято.

Немного выше я заметил, что крошечный огонь не добавляет солнечного света. Ибо из-за яркости солнца всякий свет, сияющий помимо солнечного, затмевается. «Но, — могут сказать, — есть определенные предметы, которые стоят на пути даже солнечного света». из-за этого солнце прилипает к своей работе и идет своим путем. Всякий раз, когда он сияет среди облаков, он не меньше и не менее пунктуален, чем когда он свободен от облаков; так как это имеет большое значение, есть ли что-то просто на пути его света или что-то, что мешает его сиянию.

Приготовление пищи для сообщества во время празднования Yawar Fiesta. Точно так же и препятствия не лишают добродетели; он не меньше, а просто сияет с меньшей яркостью. В наших глазах он может быть менее видимым и менее светлым, чем раньше; но что касается самого себя, то оно то же самое и, подобно солнцу, когда оно затмевается, все еще, хотя и тайно, прилагает свою силу. Поэтому бедствия, потери и обиды имеют такую же власть над добродетелью, какую облако имеет над солнцем.

Поэтому бедствия, потери и обиды имеют такую же власть над добродетелью, какую облако имеет над солнцем.

Мы встречаемся с одним человеком, который утверждает, что мудрец, познавший телесное несчастье, не несчастен и не счастлив. Но и он заблуждается, ибо приравнивает результаты случая к добродетелям и приписывает одинаковое влияние вещам достойным и вещам лишенным чести. Но что может быть отвратительнее и недостойнее, чем ставить презренные вещи в один ряд с вещами, достойными благоговения! Ибо почтение обусловлено справедливостью, долгом, верностью, храбростью и благоразумием; напротив, ничтожны те качества, которыми самые ничтожные люди часто наделены в большей мере, как, например, крепкая нога, сильные плечи, хорошие зубы и здоровые и крепкие мускулы.

Опять же, если мудрый человек, чье тело является для него испытанием, не будет считаться ни несчастным, ни счастливым, а будет оставлен в своего рода половинчатом положении, его жизнь также не будет ни желанной, ни нежелательной. Но что глупее говорить, что жизнь мудреца нежелательна? А что так далеко за гранью доверия, как мнение, что всякая жизнь ни желательна, ни нежелательна? Опять же, если телесные недуги не делают человека несчастным, то, следовательно, они позволяют ему быть счастливым. Ибо то, что не в силах изменить его состояние к худшему, не в силах также и нарушить это состояние, когда оно в лучшем виде.

Но что глупее говорить, что жизнь мудреца нежелательна? А что так далеко за гранью доверия, как мнение, что всякая жизнь ни желательна, ни нежелательна? Опять же, если телесные недуги не делают человека несчастным, то, следовательно, они позволяют ему быть счастливым. Ибо то, что не в силах изменить его состояние к худшему, не в силах также и нарушить это состояние, когда оно в лучшем виде.

«Но, — скажет кто-нибудь, — мы знаем, что холодно и что горячо; теплая температура находится между ними. Точно так же А счастлив, а Б несчастен, а С ни счастлив, ни несчастен». Я хочу исследовать эту фигуру, которая используется против нас. Если я добавлю к вашей чуть теплой воде большее количество холодной воды, в результате получится холодная вода. Но если я налью большее количество горячей воды, вода в конце концов станет горячей. Однако в случае вашего человека, который не несчастен и не счастлив, сколько бы я ни добавлял к его бедам, он не будет несчастен, согласно вашему доводу; следовательно, ваша фигура не предлагает аналогии.

Опять же, предположим, что я представляю вам человека, который не несчастен и не счастлив. Я добавляю к его несчастьям слепоту; он не становится несчастным. я калечу его; он не становится несчастным. Я добавляю страдания, которые непрестанны и суровы; он не становится несчастным. Следовательно, тот, чья жизнь не превращается в несчастье всеми этими бедствиями, не утащен ими и из его счастливой жизни.

Тогда, если, как вы говорите, мудрый человек не может впасть от счастья в несчастье, он не может впасть в несчастье. Ибо как, если человек начал соскальзывать, он может остановиться в каком-то определенном месте? То, что мешает ему скатиться на дно, удерживает его на вершине. Почему, спрашиваете вы, счастливая жизнь не может быть разрушена? Его даже нельзя разъединить; и по этой причине добродетель сама по себе достаточна для счастливой жизни.

«Но, — говорят, — не счастливее ли мудрый человек, если он прожил дольше и не отвлекался ни на какую боль, чем тот, кто всегда был вынужден бороться с злой судьбой?» лучше или почетнее? Если нет, то он и не счастливее. Чтобы жить счастливее, надо жить правильнее; если он не может этого сделать, то он не может и жить счастливее. Добродетель нельзя напрячь сильнее, а потому и счастливую жизнь, зависящую от добродетели. Ибо добродетель есть столь великое благо, что на нее не действуют такие незначительные посягательства, как краткость жизни, боль и различные телесные муки. Ибо удовольствие не заслуживает того, чтобы добродетель даже взглянула на него.

Чтобы жить счастливее, надо жить правильнее; если он не может этого сделать, то он не может и жить счастливее. Добродетель нельзя напрячь сильнее, а потому и счастливую жизнь, зависящую от добродетели. Ибо добродетель есть столь великое благо, что на нее не действуют такие незначительные посягательства, как краткость жизни, боль и различные телесные муки. Ибо удовольствие не заслуживает того, чтобы добродетель даже взглянула на него.

Что же главное в добродетели? Это качество не нуждаться ни в одном дне после настоящего и не считать дни, которые принадлежат нам; в малейший возможный момент времени добродетель завершает вечность добра. Эти блага кажутся нам невероятными и превосходящими человеческую природу; ибо мы измеряем его величие мерилом нашей собственной слабости и называем наши пороки именем добродетели. Кроме того, не кажется ли столь же невероятным, чтобы какой-нибудь человек посреди крайнего страдания сказал: «Я счастлив»? И тем не менее это высказывание было слышно на самой фабрике наслаждений, когда Эпикур сказал: «Сегодня и еще один день были счастливейшими из всех!», хотя в одном случае его мучила странгурия, а в другом — неизлечимая боль. язвенного желудка.

язвенного желудка.

Почему же тогда те блага, которые дарует добродетель, должны быть невероятными в глазах нас, взращивающих добродетель, когда они обнаруживаются даже у тех, кто признает наслаждение своей госпожой? Они также, как ни благородны и низкомысленны, заявляют, что даже среди чрезмерной боли и несчастья мудрый человек не будет ни несчастным, ни счастливым. И все же это также невероятно, даже более невероятно, чем другой случай. Ибо я не понимаю, как, если добродетель падает со своих высот, она может не быть сброшенной на самое дно. Она либо должна сохранить человека в счастье, либо, будучи изгнана из этого положения, не помешает нам стать несчастными. Если добродетель только стоит на своем, ее нельзя вытеснить с поля боя; она должна либо победить, либо быть побежденной.

Но некоторые говорят: «Только бессмертным богам дана добродетель и счастливая жизнь; мы можем получить только как бы тень и подобие таких благ, как их. Мы приближаемся к ним, но никогда не достигаем их». Разум, однако, является общим свойством как богов, так и людей; в богах оно уже совершено, в нас оно способно быть совершенным.

Разум, однако, является общим свойством как богов, так и людей; в богах оно уже совершено, в нас оно способно быть совершенным.

Но наши пороки доводят нас до отчаяния; ибо второй класс разумных существ, человек, относится к низшему порядку — как бы страж, который слишком непостоянен, чтобы крепко держаться за лучшее, его суждения все еще колеблются и неопределенны. Ему могут потребоваться способности зрения и слуха, хорошее здоровье, не вызывающая отвращения внешность и, кроме того, большая продолжительность дня в сочетании с неповрежденной конституцией.

Хотя с помощью разума он может вести жизнь, которая не принесет сожалений, тем не менее в этом несовершенном существе, человеке, живет определенная сила, которая делает зло, потому что он обладает разумом, который легко склоняется к извращениям. Предположим, однако, что зло, которое находится у всех на виду и ранее было побуждено к действию, должно быть удалено; человек еще не хороший человек, но он формируется к добру. Однако тот, у кого отсутствует какое-либо качество, способствующее добру, — плохой.

Однако тот, у кого отсутствует какое-либо качество, способствующее добру, — плохой.

Но «Тот, в чьем теле обитает добродетель и дух / Везде присутствует», равен богам; памятуя о своем происхождении, он стремится вернуться туда. Ни один человек не ошибается, пытаясь вернуть высоты, с которых он когда-то спустился. И почему бы вам не поверить, что нечто божественное существует в том, кто является частью Бога? Вся эта вселенная, которая нас окружает, едина, и это Бог; мы сотоварищи Бога; мы его члены. Наша душа имеет способности и переносится туда, если ее не сковывают пороки. Подобно тому, как природа нашего тела состоит в том, чтобы стоять прямо и смотреть вверх к небу, так и душа, которая может простираться, насколько она хочет, была устроена природой для того, чтобы желать равенства с богами. И если он использует свои силы и простирается вверх в свою собственную область, то не чуждым путем стремится он к высотам.

Путешествие в небеса было бы великой задачей; душа, но возвращается туда. Найдя дорогу, смело идет вперед, презирая все. Он не оглядывается на богатство; золото и серебро — вещи, вполне достойные того мрака, в котором они когда-то лежали, — ценится не блеском, бьющим взоры невежественных, а тиной древних дней, из которой наша жадность впервые отделила и выкопала их. Душа, утверждаю я, знает, что богатства хранятся не в нагроможденных сокровищницах людей; что наполнять надо душу, а не сейф.

Найдя дорогу, смело идет вперед, презирая все. Он не оглядывается на богатство; золото и серебро — вещи, вполне достойные того мрака, в котором они когда-то лежали, — ценится не блеском, бьющим взоры невежественных, а тиной древних дней, из которой наша жадность впервые отделила и выкопала их. Душа, утверждаю я, знает, что богатства хранятся не в нагроможденных сокровищницах людей; что наполнять надо душу, а не сейф.

Это душа, которую люди могут поставить владыкой над всем сущим и поставить владыкой вселенной, чтобы она могла ограничивать свои богатства только границами Востока и Запада и, подобно богам, могла владеть всем вещи; и чтобы он мог, используя свои огромные ресурсы, смотреть с высоты на богатых, ни один из которых не радуется своему собственному богатству так, как он возмущается богатством другого.

Когда душа перенесется на эту высокую высоту, она смотрит и на тело, поскольку оно есть бремя, которое нужно нести, не как на вещь, которую нужно любить, но как на вещь, над которой нужно надзирать; и оно не подчинено тому, над чем оно поставлено в господство. Ибо ни один человек не свободен, если он раб своего тела. В самом деле, если исключить всех других господ, порождаемых чрезмерной заботой о теле, власть, которую оказывает само тело, бывает капризной и привередливой.

Ибо ни один человек не свободен, если он раб своего тела. В самом деле, если исключить всех других господ, порождаемых чрезмерной заботой о теле, власть, которую оказывает само тело, бывает капризной и привередливой.

Из этого тела выходит душа, то с невозмутимым духом, то с ликованием, и, выйдя однажды, не спрашивает, каков будет конец опустошенного дня. Нет; как мы не заботимся об острижении волос и бороды, так и божественная душа, когда она собирается выйти из смертного человека, заботится о предназначении своего земного сосуда – будет ли она сожжена огнем, или запертый камнем, или закопанный в землю, или растерзанный дикими зверями, — как не более важный для себя, чем послед для только что родившегося ребенка. И будет ли это тело выброшено и растерзано птицами, или съедено, когда «брошено морским волкам в качестве добычи», какое дело тому, кто ничто?