С этим файлом связано 1 файл(ов). Среди них: Аналитический обзор субтем.docx. Показать все связанные файлы Подборка по базе: 25 вариантов.pdf, Экзаменационные тесты по логистике Вариант 1 Попадались вопросы , ИКТ каз. для СРЕЗА КазНАУ 5 варианта ОТВЕТЫ (1).docx, План-конспект урока английского языка в 3 классе по теме _Body p, 7 вариант менеджмент.docx, Итоговая задача по БФУ вариант 1 (1) (1).doc, МУЗЫКА 8 класс Итоговый тест , 2 курс каз т1 СОҢҒЫ ВАРИАНТ План граф и дневник каз (копия).do, мат сауат 15 вариант.pdf, Функции языка.docx Вариант 13 Охарактеризуйте коммуникативную функцию языка. Язык – это не только система знаков, но и важнейший инструмент человеческой деятельности. Другими словами, язык возник и существует прежде всего для того, чтобы люди могли общаться. В деятельности человека язык выполняет несколько важных функций.  Самой главной является – коммуникативная. Эта функция языка связана с тем, что язык прежде всего является средством общения людей. Он позволяет одному индивиду – говорящему – выражать свои мысли, а другому – воспринимающему – понимать их, то есть как-то реагировать и принимать к сведению. Процесс коммуникации не был бы возможен без языка. Самой главной является – коммуникативная. Эта функция языка связана с тем, что язык прежде всего является средством общения людей. Он позволяет одному индивиду – говорящему – выражать свои мысли, а другому – воспринимающему – понимать их, то есть как-то реагировать и принимать к сведению. Процесс коммуникации не был бы возможен без языка.Коммуникативная функция имеет частные функции: контактоустанавливающая функция – функция создания и поддержания контакта между собеседниками. Она выражается обычно словами и фразами речевого этикета; апеллятивная функция – функция призыва, побуждения к действию; конативная функция – функция усвоения информации адресатом эпистемическая функция – функция хранения и передачи знаний о действительности, традиций культуры, истории народа. Профессор Н.Б. Мечковская – языковед, утверждает, что коммуникативная функция – это функция языка, а все остальные (кроме познавательной) – функции речи, так как проявляются они только в ситуации общения.  Итак, стоит согласиться с мыслью: коммуникация, общение с помощью языка — один из важнейших факторов, «сотворивших» человечество. Итак, стоит согласиться с мыслью: коммуникация, общение с помощью языка — один из важнейших факторов, «сотворивших» человечество.2. Опишите трудовые теории возникновения языка. В середине XIX в. возникает трудовая теория происхождения языка. Основателями этой теории были немецкие ученые-филологи Л. Нуаре и Л. Гейгер. Трудовая теория происхождения языка получила признание и дальнейшее развитие также в философии, в частности в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. С течением времени эта теория приобретает все большую популярность. Сторонники трудовой теории связывают происхождения языка непосредственно с трудовой деятельностью первобытных людей, с осуществлением коллективного труда. Согласно этой теории «язык возник в процессе совместной трудовой деятельности первобытных людей как одно из средств оптимизации и согласования этой деятельности». К. Маркс особо подчеркивает мысль о том, что действительной причиной возникновения языка является развитие трудовой производственной деятельности первобытных людей. Основные идеи Ф. Энгельса, касающиеся трудовой теории происхождения языка, высказаны в работе «Диалектика природы», где автор особо подчеркивает мысль о неразрывной внутренней связи развития трудовой деятельности первобытного человеческого коллектива, развития сознания формирующегося человека и развития форм и способов общения. Вариант 14 Охарактеризуйте когнитивную функцию языка. Предметом изучения когнитивнойлингвистики является язык как средство хранения и урегулирования знаний о мире. Когнитивная функция (или по-другому, познавательная функция) – является средством получения новых знаний о действительности, эта функция связывает язык с мыслительной деятельностью человека; Из когнитивной функции производными являются: аксиологическая функция – функция оценки; номинативная функция – функция называния, понятий и явлений.  Познавательная, или когнитивная, функция языка связана с тем, что в знаках языка осуществляется или фиксируется сознание человека. Язык является инструментом сознания и отражает результаты мыслительной деятельности человека. Когнитивная функция языка не только позволяет фиксировать результаты мыслительной деятельности и использовать их, к примеру, в коммуникации. Она также помогает познавать мир. Когнитивная функция языка, в свою очередь, организует внутренний мир человека и его связи с внешним физическим миром, то есть ориентацию человека в физическом мире. По словам Г.В. Колшанского, доктора педагогических наук, «когнитивный мир языка, т.е. общественное сознание, в своей форме объективно отражает исходный мир и именно поэтому служит средством дальнейшего его познания, правильной ориентацией человека в природе и в конечном итоге способом теоретического овладения закономерностями мира». Итак, когнитивная функция является одной из основных, базовых функций языка. Теория междометий – это теория, которой объясняется происхождение языка через переживания, испытываемые человеком. Важнейшим представителем теории эмоционального происхождения языка и теории междометий был Ж-Ж Руссо.(1712-1778). В трактате о происхождении языков Руссо писал, что «страсти вызвали первые звуки голоса». По мнению Руссо, » первые языки были певучими и страстными, и лишь впоследствии они сделались простыми и методическими». Согласно Руссо получалось, что первые языки были гораздо более богаче последующих. Но цивилизация испортила человека. Вот почему и язык, и по мысли Руссо, испортился из более богатого, эмоционального, непосредственного сделался сухим рассудочным и методическим. Вариант 15 Охарактеризуйте аккумулятивную функцию языка. Аккумулятивная функция языка связана с важнейшим предназначением языка — накапливать и передавать информацию не только в момент общения, но и в другое время. Ведь для реализации аккумулятивной функции важным фактором является время – она реализуется вместе с течением времени. Иначе говоря, аккумулятивная функция обеспечивает человеку историческую перспективу – прошлое и будущее. Эта функция обеспечивает преемственность(наследственность) знаний и существование человека в истории. Язык живет гораздо дольше человека, а порой даже и дольше целых народов. Аккумулятивная функция языка обеспечивает работу создателя дважды: во-первых, она предоставляет ему знания и информацию, накопленные предшественниками, во-вторых, она аккумулирует его собственные результаты в виде знаний, опыта и информации. Поэтому, в глобальном смысле аккумулятивная функция языка обеспечивает научно-технический и культурный прогресс человечества, так как именно благодаря ей каждое новое знание, каждая часть информации прочно устанавливается на широкий фундамент из знаний, добытых предшественниками. Почему Гумбольдта называют основоположником общего языкознания? Одним из наиболее известных учёных, считающихся основоположниками лингвистики, является Вильгельм фон Гумбольдт. Главное новаторство, выдвинутое Гумбольдтом – это утверждение языка как единого целого и отождествление его с национальным духом, вне которого язык (по мнению учёного) не может существовать. Им была разработана идея внутренней формы, и на её основе заложены основания типологии языков. В. фон Гумбольдту мы обязаны рождением существующей и по сей день системе разделения плана содержания языка на идиоэтнический и универсальный компоненты. Идеи Гумбольдта как лингвиста-философа стали большим прорывом как для науки современной ему, так и для науки XIX и XX веков. Существует целая отрасль лингвистического знания, которая так и называется – гумбольдтианство. Гумбольдтианство предполагает антропологический подход к языку, его изучение в тесной связи с сознанием и мышлением человека, его культурой и духовной жизнью. |

Какие функции выполняет русский язык

Функции русский язык

Любой язык по своей природе выполняет множество функций.

1. Коммуникативная. Благодаря этой функции люди могут общаться между собой, понимать друг-друга.

2. Информативная. Эта функция обеспечивает доступ людей к различной информации (новости, телевидение, радио, интернет, газеты).

3. Сберегательная. Благодаря языку очень большое количество информации сохраняется и путешествует во времени.

4. Эмоциональная. Эта функция позволяет человека испытывать самые разнообразные эмоции.

5. Познавательная. Благодаря этой функции каждый человек имеет возможность каждый день узнавать что-то новое.

Русский язык — это важнейшее средство передачи информации, он объединяет людей, играет роль в принятии ими мировоззрения, имеет огромную практическую деятельность. Без русского языка не было бы стихотворений Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Блока и других.

Функции русского языка

- коммуникативная; мыслеформирующая; экспрессивная; эстетическая; когнитивная; кумулятивная.

Коммуникативная — это самая главная функция русского языка, с помощью неё мы получаем и отдаём знания с помощью устной и письменной речи, так же нам могут помочь в этом жесты и мимика(невербальные средства общения).

Мыслеформирующая — это значит то, что с помощью языка мы выражаем и формируем свои мысли.

Экспрессивная — эта функция предполагает эмоциональную окрашенность в рамках этикета любого общества.

Эстетическая — с помощью неё удовлетворяется эстетическое чувство, она характерна для поэзии и художественных произведений. Так же она может проявляться в научной, публицистической речи.

Когнитивная — это познание мира с помощью русского языка, культурных традиций и обрядов, включая знания о языке и его культуре.

Кумулятивная — целью является передача языковой культуры через поколения, столкновение русской культуры с другими, осознание мира материального и духовного.

Функции русского языка в РФ

Национальный язык; Государственный язык; Международный язык.

Национальный язык — то, что оставлено нацией Российской Федерации. Это могут быть литературные произведения, искусство, документы и т. д. Через эту функцию русского языка передается всё его прошлое богатство в нынешнее время.

Государственный язык — является средством общения в РФ, так же является официальным языком в быту, на работе, в официальных документах, в науке и в культуре.

Международный язык — русский язык является международным. В мире 6 международных языков, в том числе и русский, поэтому на нём могут решаться всё политические и научные проблемы.

Государственный язык;.

Uchi. ru

25.03.2019 13:34:27

2019-03-25 13:34:27

Источники:

Https://uchi. ru/otvety/questions/kakie-funktsii-vipolnyaet-russkiy-yazik

Основные функции русского языка — презентация онлайн » /> » /> .keyword { color: red; }

Функции русский язык

2. Первая основная функция языка – когнитивная.

Когнитивная функция

(познавательная),означающая, что язык –

Важнейшее средство получения новых

Знаний о действительности. Когнитивная

Функция связывает язык с мыслительной

Деятельностью человека.

Без языка невозможно человеческое общение, а

Без общения не может быть общества, не может

Быть полноценной личности (например, Маугли).

3. Вторая основная функция языка – коммуникативная.

Коммуникативная функция — означает, что

Человеческого общения. Общаясь друг с

Другом, люди передают свои мысли,

Чувства, воздействуют друг на друга,

Добиваются взаимопонимания.

4. Третья основная функция – эмоциональная и побудительная.

Она призвана не только выражать

Отношение автора речи к ее содержанию,

Но и оказывать воздействие на слушателя,

Читателя, собеседника. Она реализуется в

Средствах оценки, интонации, восклицании,

Междометиях.

5. Другие функции языка:

– мыслеформирующая, так как язык не

Только передает мысль, но и формирует ее;

– аккумулятивная – это функция хранения и

Передачи знаний о действительности;

– апеллятивная – функция призыва,

Побуждения к тем или иным действиям;

– фатическая – функция создания и

Поддержания контакта между

Собеседниками (формулы приветствия при

Встрече и прощании, обмен репликами о

Погоде и т.

Фатического общения зависят от пола,

Возраста, социального положения,

Взаимоотношений собеседников;

– конативная – функция усвоения информации

Адресатом, связанная с сопереживанием;

Когнитивная функция

(познавательная),означающая, что язык –

Важнейшее средство получения новых

Знаний о действительности. Когнитивная

Функция связывает язык с мыслительной

Деятельностью человека.

Без языка невозможно человеческое общение, а

Без общения не может быть общества, не может

Быть полноценной личности (например, Маугли).

Коммуникативная функция — означает, что

Язык является важнейшим средством

Человеческого общения. Общаясь друг с

Другом, люди передают свои мысли,

Чувства, воздействуют друг на друга,

Добиваются взаимопонимания.

Она реализуется в средствах оценки, интонации, восклицании, междометиях.

Ppt-online. org

01.01.2020 0:31:40

2020-01-01 00:31:40Источники:

Https://ppt-online. org/653639

org/653639

Основные функции русского языка в современном мире » /> » /> .keyword { color: red; }

Функции русский язык

Любой язык, включая наш родной русский, существует, выполняя несколько основных своих функций, которые призваны обеспечить в обществе процессы:

- коммуникации, информирования, познания и т. д.

В соответствии с этими процессами, а также благодаря исключительно человеческим свойствам и особенностям существования – такие функции могут быть объединены в некоторую систему, которую мы и разберем по примерам.

- К числу важнейших современных функций русского языка относится Коммуникативная.

Поскольку для хранения и передачи любой информации издавна применялся именно язык, то наибольшая часть такой информации, что циркулирует в обществе, представлена в её языковом виде. Язык выполняет в коммуникативной функции превалирующую роль.

Средствами выражения здесь могут быть виды речи:

А также неязыковые средства (жесты, мимика и т. д.).

д.).

Что выбирается в каждой ситуации общения – зависит и от целей говорящего (пишущего), и от условий коммуникации.

- Важное место в этой системе в современном мире принадлежит Информационной функции.

Она реализуется в процессах обмена, передачи, приёма информации.

Близко к ней существует и познавательная функция, выполняющая когнитивные задачи, а именно: использование языка в целях сохранения и последующего транслирования знаний.

- В функциональной системе любого языка также представлена его Кумулятивная.

Т. е. «накопительная» функция, посредством которой знания или информация не просто сохраняется и передается, но еще и собирается, преломляется и «сортируется».

- Отдельным блоком в языковой системе выделяется его существование в качестве «орудия» мышления.

То есть мы мыслим «не молча» (иными словами — без слов), а при помощи уже данных нам языком тех или иных средств. К форме мышления с помощью языка человек обращается тогда, когда обдумывает что-либо услышанное, готовится к важному разговору, подбирает аргументы для ответа в дискуссии и т. д.

д.

В то же время язык является важным средством развития мышления человека. Известен случай с индийской девочкой Камалой, найденной в волчьем логове. Интеллект Камалы остался на уровне четырехлетнего ребенка даже после десяти лет, проведенных в общении с людьми. Дело в том, что в раннем возрасте девочка не общалась с людьми, и ее жизненный опыт ограничивался тем, что она могла перенять у волков. Когда же Камала оказалась среди людей, она не смогла в полной мере овладеть языком, поэтому ее мышление не развилось в полной мере. Этот пример показывает, какова роль языка в развитии мышления человека.

- Например, в речи или при письме мы помимо обмена информацией можем быть озадачены некоторым воздействием на собеседника. Такая функция будет называться Волюнтативной и преследовать самые разные цели – от убеждения, утешения до обличения, агитации и т. д.

- Полностью соответствующей задаче эмоционального воздействия на человека является Эмотивная функция языка, которая действует посредством применения в речи специальных эмоционально-экспрессивных средств – слов и интонации.

(напр., междометия – ой, ай, ух)

(напр., междометия – ой, ай, ух)В задачи общения не всегда может входить передача либо получение информации, существуют варианты, когда превалирует лишь цель простого установления контактов. В таких ситуациях речь общающихся может ограничиваться лишь фразами – «как дела?», «давай», словами – «угу», «да» и т. д.

- Такая функция в русском языке называется Фатической.

Она «работает» в небольших социальных группах, например, в семье, когда для контакта, общения не нужны развернутые средства языка: само существование группы создает особый языковой мир, понятный только членам группы, специфичный для нее.

- Языку свойственная и Метаязыковая функция, которая позволяет человеку описывать чужую и свою речь и давать им характеристику.

(Метаязык – это специальный язык, используемый в описаниях самого языка).

Такие ситуации возникают тогда, когда человеку необходимо разъяснить значение слова, непонятного собеседнику

(Мне не нравятся твои инсинуации — клеветнические измышления, словесные козни),

Или когда у него возникает потребность выразить свое отношение к используемым словесным средствам (тогда он использует фразы

Так сказать, как говорят, что называется).

- Еще одной функцией, выполняемой языком, является Эстетическая.

Речь не только может влиять на мышление или поведение другого, она может дать возможность испытывать эстетические чувства – наслаждение чудесным словом, языковым благозвучием, красотой и т. д. Разумеется, наибольшим образом такая функция языка явлена в художественной литературе изобилующей примерами «игры» или «лепки» слов и созвучий.

Например, повторение звука [ч] в стихотворении Игоря Северянина передает журчание ручья:

Четко ночами рокочут ручьи, Чистые речи ручьев горячи

Наша презентация

Так вкратце выглядит система основных функций русского языка, ведущей среди них признана, конечно же, коммуникативная, обеспечивающая межличностное и межнациональное общение людей.

Так сказать, как говорят, что называется).

Поскольку для хранения и передачи любой информации издавна применялся именно язык, то наибольшая часть такой информации, что циркулирует в обществе, представлена в её языковом виде. Язык выполняет в коммуникативной функции превалирующую роль.

Язык выполняет в коммуникативной функции превалирующую роль.

Язык выполняет в коммуникативной функции превалирующую роль.

Velikayakultura. ru

04.08.2017 22:26:05

2017-08-04 22:26:05

Источники:

Http://velikayakultura. ru/russkiy-yazyk/funktsii-russkogo-yazyika-v-sovremennom-mire

Основные свойства и функции языка – Telegraph

Основные свойства и функции языкаСкачать файл — Основные свойства и функции языка

Язык определяется обычно в двух аспектах: Язык как основное средство человеческого общения устроен таким образом, чтобы адекватно намерениям и желаниям отдельной языковой личности и задачам человеческого сообщества выполнять различные функции. В самом общем виде под функциями языка понимается использование потенциальных свойств средств языка в речи для разных целей. Язык — это не явление природы , а, следовательно, биологическим законам не подчиняется. Язык не наследуется, не передается от старших к младшим. Он возникает именно в социуме. Возникает стихийно, постепенно превращается в самоорганизующуюся систему, которая призвана выполнять в обществе определенные функции. Первая основная функция языка — когнитивная то есть познавательная ,означающая, что язык — важнейшее средство получения новых знаний о действительности. Когнитивная функция связывает язык с мыслительной деятельностью человека. Без языка невозможно человеческое общение, а без общения не может быть общества, не может быть полноценной личности например, Маугли. Вторая основная функция языка — коммуникативная , которая означает, что язык является важнейшим средством человеческого общения, то есть коммуникации, или передачи от одного лица другому какого-либо сообщения с той или иной целью. Общаясь друг с другом, люди передают свои мысли, чувства, воздействуют друг на друга, добиваются взаимопонимания. Язык дает им возможность понять друг друга и наладить совместную работу во всех сферах человеческой деятельности. Третья основная функция — эмоциональная и побудительная.

Он возникает именно в социуме. Возникает стихийно, постепенно превращается в самоорганизующуюся систему, которая призвана выполнять в обществе определенные функции. Первая основная функция языка — когнитивная то есть познавательная ,означающая, что язык — важнейшее средство получения новых знаний о действительности. Когнитивная функция связывает язык с мыслительной деятельностью человека. Без языка невозможно человеческое общение, а без общения не может быть общества, не может быть полноценной личности например, Маугли. Вторая основная функция языка — коммуникативная , которая означает, что язык является важнейшим средством человеческого общения, то есть коммуникации, или передачи от одного лица другому какого-либо сообщения с той или иной целью. Общаясь друг с другом, люди передают свои мысли, чувства, воздействуют друг на друга, добиваются взаимопонимания. Язык дает им возможность понять друг друга и наладить совместную работу во всех сферах человеческой деятельности. Третья основная функция — эмоциональная и побудительная. Она призвана не только выражать отношение автора речи к ее содержанию, но и оказывать воздействие на слушателя, читателя, собеседника. Она реализуется в средствах оценки, интонации, восклицании, междометиях. В письменных памятниках, устном народном творчестве фиксируется жизнь народа, нации, история носителейязыка;. Содержание и форма фатического общения зависят от пола, возраста, социального положения, взаимоотношений собеседников, однако в целом они стандартны и минимально информативны. Фатическое общение помогает преодолевать некоммуникабельность, разобщенность;. Отдельное слово, оборот, фраза начинают нравиться или не нравиться. Речь может восприниматься как нечто прекрасное или безобразное, то есть как эстетический объект;. Использование языка в метаязыковой функции обычно связано с трудностями речевого общения, например, при разговоре с ребенком, иностранцем или другим человеком, не вполне владеющим данным языком, стилем, профессиональной разновидностью языка. Метаязыковая функция реализуется во всех устных и письменных высказываниях о языке — на уроках и лекциях, в словарях, учебной и научной литературе о языке.

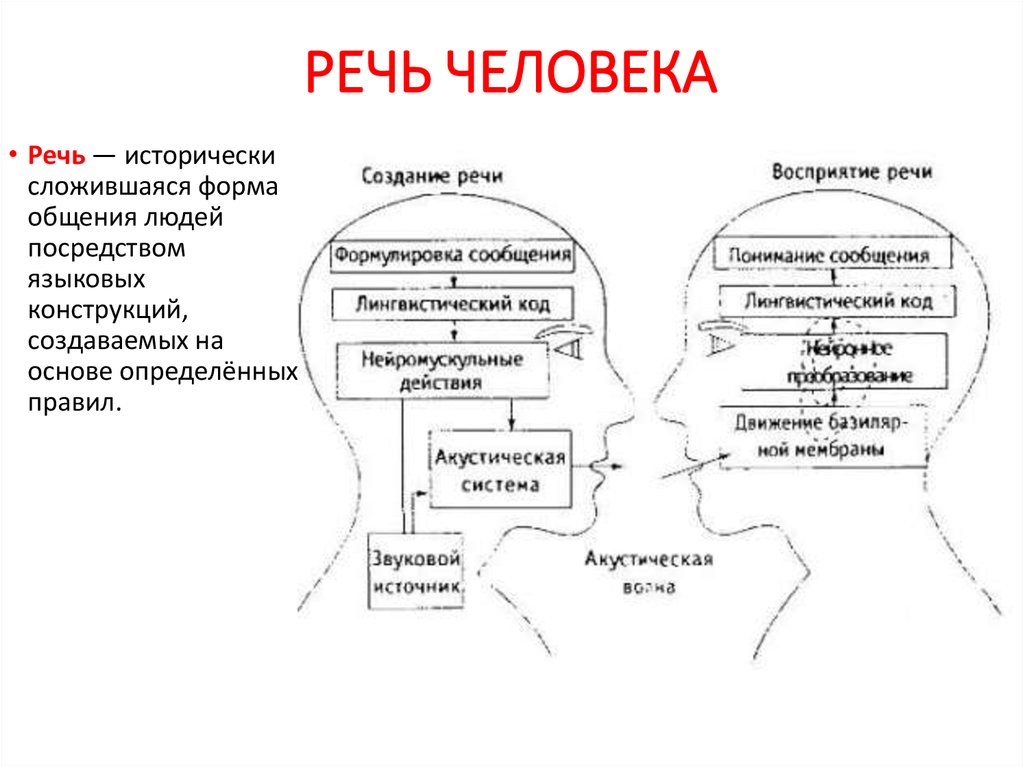

Она призвана не только выражать отношение автора речи к ее содержанию, но и оказывать воздействие на слушателя, читателя, собеседника. Она реализуется в средствах оценки, интонации, восклицании, междометиях. В письменных памятниках, устном народном творчестве фиксируется жизнь народа, нации, история носителейязыка;. Содержание и форма фатического общения зависят от пола, возраста, социального положения, взаимоотношений собеседников, однако в целом они стандартны и минимально информативны. Фатическое общение помогает преодолевать некоммуникабельность, разобщенность;. Отдельное слово, оборот, фраза начинают нравиться или не нравиться. Речь может восприниматься как нечто прекрасное или безобразное, то есть как эстетический объект;. Использование языка в метаязыковой функции обычно связано с трудностями речевого общения, например, при разговоре с ребенком, иностранцем или другим человеком, не вполне владеющим данным языком, стилем, профессиональной разновидностью языка. Метаязыковая функция реализуется во всех устных и письменных высказываниях о языке — на уроках и лекциях, в словарях, учебной и научной литературе о языке. РЕЧЬ — это один из видов коммуникативной деятельности человека то есть использование языка для общения с другими людьми. Коммуникативная функция заключается в способности языка служить средством общения между людьми. Язык располагает единицами, необходимыми для построения сообщений, правилами их организации и обеспечивает возникновение сходных образов в сознании участников общения. Язык также обладает специальными средствами установления и поддержания контакта между участниками коммуникации. С точки зрения культуры речи, коммуникативная функция предполагает установку участников речевой коммуникации на плодотворность и взаимную полезность общения, а также общую нацеленность на адекватность понимания речи. Мыслеформирующая функция заключается в том, что язык служит средством оформления и выражения мысли. Структура языка органически связана с категориями мышления. Избранные труды по языкознанию. Это значит, что слово выделяет и оформляет понятие, и при этом устанавливается отношение между единицами мышления и знаковыми единицами языка.

РЕЧЬ — это один из видов коммуникативной деятельности человека то есть использование языка для общения с другими людьми. Коммуникативная функция заключается в способности языка служить средством общения между людьми. Язык располагает единицами, необходимыми для построения сообщений, правилами их организации и обеспечивает возникновение сходных образов в сознании участников общения. Язык также обладает специальными средствами установления и поддержания контакта между участниками коммуникации. С точки зрения культуры речи, коммуникативная функция предполагает установку участников речевой коммуникации на плодотворность и взаимную полезность общения, а также общую нацеленность на адекватность понимания речи. Мыслеформирующая функция заключается в том, что язык служит средством оформления и выражения мысли. Структура языка органически связана с категориями мышления. Избранные труды по языкознанию. Это значит, что слово выделяет и оформляет понятие, и при этом устанавливается отношение между единицами мышления и знаковыми единицами языка. Гумбольдт полагал, что ‘язык должен сопутствовать мысли. Мысль должна, не отставая от языка, следовать от одного его элемента к другому и находить в языке обозначение для всего, что делает ее связной’ Там же, с. По Гумбольдту, ‘чтобы соответствовать мышлению, язык, насколько это возможно, своим строением должен соответствовать внутренней организации мышления’ Там же. Речь образованного человека отличается ясностью изложения собственной мысли, точностью пересказа чужих мыслей, последовательностью и информативностью. Экспрессивная функция позволяет языку служить средством выражения внутреннего состояния говорящего, не только сообщать какую-то информацию, но и выражать отношение говорящего к содержанию сообщения, к собеседнику, к ситуации общения. Язык выражает не только мысли, но и эмоции человека. Экспрессивная функция предполагает эмоциональную яркость речи в рамках принятого в обществе этикета. Эстетическая функция заключается в установке на то, чтобы сообщение своей формой в единстве с содержанием удовлетворяло эстетическое чувство адресата.

Гумбольдт полагал, что ‘язык должен сопутствовать мысли. Мысль должна, не отставая от языка, следовать от одного его элемента к другому и находить в языке обозначение для всего, что делает ее связной’ Там же, с. По Гумбольдту, ‘чтобы соответствовать мышлению, язык, насколько это возможно, своим строением должен соответствовать внутренней организации мышления’ Там же. Речь образованного человека отличается ясностью изложения собственной мысли, точностью пересказа чужих мыслей, последовательностью и информативностью. Экспрессивная функция позволяет языку служить средством выражения внутреннего состояния говорящего, не только сообщать какую-то информацию, но и выражать отношение говорящего к содержанию сообщения, к собеседнику, к ситуации общения. Язык выражает не только мысли, но и эмоции человека. Экспрессивная функция предполагает эмоциональную яркость речи в рамках принятого в обществе этикета. Эстетическая функция заключается в установке на то, чтобы сообщение своей формой в единстве с содержанием удовлетворяло эстетическое чувство адресата. Эстетическая функция характерна в первую очередь для поэтической речи произведений фольклора, художественной литературы , но не только для нее — эстетически совершенной может быть и публицистическая, и научная речь, и обыденная разговорная речь. Эстетическая функция предполагает богатство и выразительность речи, ее соответствие эстетическим вкусам образованной части общества. А если это так, то все составные ее части должны представлять собой не случайный набор элементов, а некую упорядоченную их совокупность. В чем же проявляется системность языка? Прежде всего в том, что язык имеет иерархическую организацию, иными словами, в нем выделяются различные уровни от низшего к высшему , каждому из которых соответствует определенная языковая единица. Обычно выделяются следующие уровни языковой системы: Назовем и охарактеризуем соответствующие им языковые единицы. Фонема — простейшая единица, неделимая и незначимая, служащая для различения минимальных значимых единиц морфем и слов. Морфема — минимальная значимая единица, не употребляющаяся самостоятельно приставка, корень, суффикс, окончание.

Эстетическая функция характерна в первую очередь для поэтической речи произведений фольклора, художественной литературы , но не только для нее — эстетически совершенной может быть и публицистическая, и научная речь, и обыденная разговорная речь. Эстетическая функция предполагает богатство и выразительность речи, ее соответствие эстетическим вкусам образованной части общества. А если это так, то все составные ее части должны представлять собой не случайный набор элементов, а некую упорядоченную их совокупность. В чем же проявляется системность языка? Прежде всего в том, что язык имеет иерархическую организацию, иными словами, в нем выделяются различные уровни от низшего к высшему , каждому из которых соответствует определенная языковая единица. Обычно выделяются следующие уровни языковой системы: Назовем и охарактеризуем соответствующие им языковые единицы. Фонема — простейшая единица, неделимая и незначимая, служащая для различения минимальных значимых единиц морфем и слов. Морфема — минимальная значимая единица, не употребляющаяся самостоятельно приставка, корень, суффикс, окончание. Слово лексема — единица, служащая для наименования предметов, процессов, явлений, признаков или указывающая на них. Это минимальная номинативная назывная единица языка, состоящая из морфем. Словосочетание, как и слово, — единица номинативная. Предложение — основная синтаксическая единица, которая содержит сообщение о чем-либо, вопрос или побуждение. Эта единица характеризуется смысловой оформленностью и законченностью. В отличие от слова — номинативной единицы — это коммуникативная единица , так как она служит для передачи информации в процессе общения. Между единицами языковой системы устанавливаются определенные отношения. Поговорим о них более подробно. Один ряд, линейный, горизонтальный, мы непосредственно наблюдаем в тексте: При этом единицы более низкого уровня служат строительным материалом для единиц более высокого уровня. Примером синтагматических отношений могут служить сочетаемость звуков: Второй ряд — нелинейный, вертикальный, не данный в непосредственном наблюдении. Это парадигматический ряд , то есть данная единица и другие единицы того же уровня, связанные с ней той или иной ассоциацией — формальным, содержательным сходством, противоположностью и другими отношениями от греч.

Слово лексема — единица, служащая для наименования предметов, процессов, явлений, признаков или указывающая на них. Это минимальная номинативная назывная единица языка, состоящая из морфем. Словосочетание, как и слово, — единица номинативная. Предложение — основная синтаксическая единица, которая содержит сообщение о чем-либо, вопрос или побуждение. Эта единица характеризуется смысловой оформленностью и законченностью. В отличие от слова — номинативной единицы — это коммуникативная единица , так как она служит для передачи информации в процессе общения. Между единицами языковой системы устанавливаются определенные отношения. Поговорим о них более подробно. Один ряд, линейный, горизонтальный, мы непосредственно наблюдаем в тексте: При этом единицы более низкого уровня служат строительным материалом для единиц более высокого уровня. Примером синтагматических отношений могут служить сочетаемость звуков: Второй ряд — нелинейный, вертикальный, не данный в непосредственном наблюдении. Это парадигматический ряд , то есть данная единица и другие единицы того же уровня, связанные с ней той или иной ассоциацией — формальным, содержательным сходством, противоположностью и другими отношениями от греч. Простейший пример парадигматических отношений — это парадигма образец склонения или спряжения слова: Употребление же этих единиц в речи определяется их внутренними свойствами, тем, какое место занимает та или иная единица среди других единиц данного класса. В повседневной жизни мы обычно не замечаем никаких парадигм. Тем не менее они — одна из основ знания языка. Ведь не случайно, когда студент делает ошибку, преподаватель просит его просклонять или проспрягать то или иное слово, образовать нужную форму, уточнить значение, выбрать наиболее подходящее слово из синонимического ряда, иными словами, обратиться к парадигме. Итак, системность языка проявляется в его уровневой организации, существовании различных языковых единиц, находящихся между собой в определенных отношениях. C Главные закономерности и основные условные проблемы развития медицины C4. Назовите основные направления государственной деятельности Ивана Калиты. Приведите примеры F — основные средства и вложения Gt; 3. Основные виды технической подделки документов, их распознавание Gt; 5.

Простейший пример парадигматических отношений — это парадигма образец склонения или спряжения слова: Употребление же этих единиц в речи определяется их внутренними свойствами, тем, какое место занимает та или иная единица среди других единиц данного класса. В повседневной жизни мы обычно не замечаем никаких парадигм. Тем не менее они — одна из основ знания языка. Ведь не случайно, когда студент делает ошибку, преподаватель просит его просклонять или проспрягать то или иное слово, образовать нужную форму, уточнить значение, выбрать наиболее подходящее слово из синонимического ряда, иными словами, обратиться к парадигме. Итак, системность языка проявляется в его уровневой организации, существовании различных языковых единиц, находящихся между собой в определенных отношениях. C Главные закономерности и основные условные проблемы развития медицины C4. Назовите основные направления государственной деятельности Ивана Калиты. Приведите примеры F — основные средства и вложения Gt; 3. Основные виды технической подделки документов, их распознавание Gt; 5. Дистрибутивная справедливость в организации: Борьба по вопросам административной реформы и единого языка II. Основные методы и этапы исследований в учебно-исследовательских работах II. Основные определения и понятия корпоративной интегрированной системы управления качеством. Астрономия Биология География Другие языки Интернет Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Механика Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Транспорт Физика Философия Финансы Химия Экология Экономика Электроника. Язык и его свойства.

Дистрибутивная справедливость в организации: Борьба по вопросам административной реформы и единого языка II. Основные методы и этапы исследований в учебно-исследовательских работах II. Основные определения и понятия корпоративной интегрированной системы управления качеством. Астрономия Биология География Другие языки Интернет Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Механика Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Транспорт Физика Философия Финансы Химия Экология Экономика Электроника. Язык и его свойства.

Функции языка

История райли 2 сезон 21

Скачати кіно через торент

Язык как знаковая система. Основные функции языка

Восстановить пароль мой мир моя страница

Психология мышления книги

Меню ребенка в 9 месяцев комаровский

Инструкция 174н п 36

3. Функции языка

Чехол для кредитных карт

Как очистить кожу от следов лейкопластыря

Восстановление заводских настроек windows 7

Язык и его свойства.

Основные функции языка. Системность языка

Основные функции языка. Системность языкаТуту москва анапа расписание

Быстрое маринование грибов в домашних условиях

Причина розовых выделений при беременности

|

Заглавная страница

КАТЕГОРИИ: Археология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Техника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Влияние общества на человека Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. |

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 13Следующая ⇒ Барнаульский государственный педагогический университет Язык является одной из важнейших семиоти ческих систем, используемых в человеческом обществе. Он представляет собой естественно возникшую (на определённой стадии развития чело- веческого общества) и закономерно развивающуюся полифункциональную (по мнению подавляющего большинства специалистов, занимающихся исследованием этого вопроса) знаковую систему. Функция языка, согласно А.В. Аврорину, – это «практическое проявление сущности языка, реализации его назначения в системе общественных явлений, специфическое действие языка, обусловленное самой его природой, то, без чего язык не может существовать, как не существует материя без движения». Функции языка, таким образом, могут быть приравнены к его сущностным характеристикам, т.к. их изучение помогает ответить на вопрос: что есть язык? Принятие же основополагающего постулата функционализма о примате функции по отношению к форме и об объяснимости формы функцией, как представляется, даёт возможность приблизиться к пониманию того, почему язык (и язык в целом, и каждый конкретный языковой факт) устроен так, как он устроен. Необходимо отметить, что понятие функции употребляется в языкознании как по отношению к языку в целом, обозначая его роль (употребление, назначение) в человеческом обществе, так и применительно к единицам языка, означая детерминированное соответствие (зависимость) единиц одного множества единицам другого множества. В контексте данной статьи, однако, термин «функция» представляет интерес именно в первом из вышеназванных значений, в котором и будет использоваться ниже. Не будет учитываться также существующее в некоторых концепциях разграничение функций языка и речи. Традиционно большинством исследователей, занимающихся данной проблемой, выделяется не одна, а несколько функций языка (две и более). Концепция полифункциональности языка представляется верной, однако целесообразным кажется в этом случае выделение ограниченного и достаточно небольшого количества функций языка в целом, которые могут быть включены в разряд его сущностных характеристик. К таковым могут быть отнесены лишь те функции, которые являются изначальными для существования языка как человеческого свойства, как достояния человеческого рода, безотносительно к сферам его проявления, особенностям реализации в конкретных речевых актах и их целеустановкам, а также особенностям каждого конкретного языка. Существует также тенденция к разграничению базовых (основных) функций языка, как первичных и частных функций, согласующихся с ними как вторичные, производные. Общепризнанными в качестве базовых в настоящее время являются когнитивная и коммуникативная функции. Многие исследователи вполне обоснованно относят к ним также функцию оформления (выражения) мысли (экспрессивную). В качестве четвёртой к основным функциям языка, как представляется, следует добавить номинативную, так как результатом познания и осмысления вещей и явлений окружающей действительности является их репрезентация в языке, т.е. именование. В лингвистической традиции приоритетная роль отводилась, как правило, коммуникативной функции языка – быть важнейшим средством человеческого общения, коммуникации, обеспечения взаимопонимания между людьми в человеческом обществе. При этом, согласно одним исследователям, это его единственная функция: «…как бы ни были своеобразны цели использования языка.., – пишет Г. По мнению других, не отрицающих полифункциональности языка, коммуникативную функцию следует поставить на первое место в ряду остальных, присущих языку, так как он является средством общения в первую очередь, что и составляет его главную сущность. Согласно точке зрения сторонников абсолютного примата коммуникативной функции языка над всеми прочими, остальные его функции, в том числе когнитивная, производны, причинно-зависимы от коммуникативной. В последние десятилетия, отмеченные развитием наук когнитивного цикла, занимающихся изучением ментальных, или когнитивных процессов, т.е. процессов, связанных со знанием и познанием, происходящих ив сознании человека, когнитивное направление приобрело статус ведущего и в языкознании. Исходя из важнейшей роли, которая отводится в когнитивной науке в целом изучению когниции, понимаемой как формирование сведений о мире, как происходящие в сознании человека процессы, связанные с получением и обработкой информации, репрезентацией, хранением и использованием знания, на первый план выдвигается исследование языка как одного из модусов когниции , а следовательно, как средства изучения познания, ментальной деятельности, т. является главной когнитивной составляющей той инфраструктуры мозга – когнитивной системы, которая обеспечивает деятельность человеческого сознания, и, таким образом, он отражает познание, открывает доступ к когнитивному миру человека, его интеллекту, структурам его сознания. В свете такого понимания языка особенно важное значение приобретает его когнитивная функция, которая заключается в том, что он является одним из средств познания, приобретения знаний, а также инструментом для организации, переработки, хранения, передачи, а в какой-то степени и порождения информации. Язык, будучи неотъемлемой частью, орудием познания, играет таким образом важную роль в осуществлении его процессов и в осмыслении мира. Интересно отметить, что существует широкое понимание когнитивной функции языка – как орудия познания и средства овладения знаниями и общественно-историческим опытом, как функции организации, хранения и передачи из поколения в поколение знаний о мире и как функции языка быть средством отражения, моделирования внеязыковой действительности. Согласно Г.В. Колшанскому, «когнитивный мир языка, т.е. общественное сознание, в своей форме объективно отражает исходный мир и поэтому служит средством дальнейшего его познания, правильной ориентацией человека в природе и в конечном итоге способом теоретического овладения закономерностями мира…». В другой концепции, однако, когнитивная функция языка определяется более узко – как его функция быть средством получения нового знания о действительности. То же, что язык является основной общественно значимой (опосредованной мышлением) формой отражения окружающей человека действительности и самого себя, т.е. формой хранения знаний о действительности, трактуется как другая функция языка – эпистемическая. Если исходить из широкого понимания когниции как совокупности происходящих в сознании человека процессов, связанных с приобретением, использованием, хранением, передачей и выработкой знаний, то логичным представляется трактовка языка в его когнитивной функции не только как средства получения нового знания о действительности, но и как средства обработки этого знания, формы хранения и передачи его из поколения в поколение. Необходимо отметить, что некоторые различия в понимании рассматриваемой функции языка приводят и к расхождениям в используемой терминологии. Помимо термина «когнитивная», в отношении данной функции используются и другие термины: «познавательная», «гносеологическая», «отражательная», «экспрессивная». Здесь, однако, трудно не согласиться с Н.А. Слюсаревой в том, что наиболее приемлемым в данном случае является термин «когнитивная функция» как указывающий в своей этимологии лишь на связь с областью мышления, но не на характер этой связи – будь то средство выражения мышления, мыслительной деятельности, деятельности сознания («экспрессивная функция»), орудия, инструмента мышления и познания («познавательная», «гносеологическая» функция), средство отражения познания и, следовательно, отражения, моделирования внеязыковой действительности («отражательная функция»). Итак, когнитивная функция является одной из основных, базовых функций языка. Огромное значение знания и познания для жизни человека отрицать невозможно. Несмотря на то, что познание в принципе может осуществляться и без языка – эмпирически, опытным путём, в ходе практической деятельности человека, важнейшая роль языка в познавательной деятельности и формировании знаний несомненна, т.к. язык в данном случае – наиболее экономичное и доступное средство, позволяющее схематизировать человеческий опыт и соотносить его с действительностью в ходе её практического и теоретического освоения человеком. Несмотря на то, что главенствующая роль среди функций языка традиционно отводится в языкознании функции коммуникативной, представляется,что когнитивная и коммуникативная функции языка, будучи базовыми, являются по отношению друг к другу равноправными и их следует считать взаимодополняющими сущностными характеристиками иязыка. Важно подчеркнуть также, что язык, хотя и является системой полифункциональной, остаётся единым по своей природе. Все его функции взаимосвязаны между собой: дополняя друг друга, они проявляются не изолированно, а в совокупности, хотя в конкретных ситуациях использования языка их соотносительная роль может меняться.

Вопрос

Язык и общество Язык возникает, развивается и существует как социальный феномен. Его основное назначение заключается в том, чтобы обслуживать нужды человеческого общества и прежде всего обеспечить общение между членами большого или малого социального коллектива, а также функционирование коллективной памяти этого коллектива. Понятие общества относится к одному из трудно определимых. Общество — это не просто множество человеческих индивидов, а система разнообразных отношений между людьми, принадлежащими к тем или иным социальным, профессиональным, половым и возрастным, этническим, этнографическим, конфессиональным группам, где каждый индивид занимает своё определённое место и в силу этого выступает носителем определённого общественного статуса, социальных функций и ролей. Индивид как член общества может быть идентифицирован на основе большого количества отношений, которые его связывают с другими индивидами. Особенности языкового поведения индивида и его поведения вообще оказываются в значительной мере обусловлены социальными факторами. Проблема взаимоотношений языка и общества включает в себя многие аспекты, в том числе и такие, которые входят в группы: Социальная сущность языка: «Функции языка в обществе», «Основные направления социальной эволюции языков»; «История языка и история народа». Варьирование языка в обществе: «Функциональные варианты (формы существования) языка», «Язык и территориальная дифференциация общества (территориальные диалекты)», «Язык и социальная дифференциация общества (социальные диалекты)», «Язык и социальные роли говорящих».

Взаимодействие языков в многоэтническом обществе: «Языки и этносы», «Языковые ситуации», «Национально-языковая политика», «Языковые контакты», «Многоязычие в социологическом аспекте». Их исследованием занимаются социолингвистика (социальная лингвистика), возникшая на стыке языкознания и социологии, а nакже этнолингвистика,этнография речи, стилистика, риторика, прагматика, теория языкового общения,теория массовой коммуникации и т.д. Язык выполняет в обществе следующие социальные функции: — коммуникативная / иформативная (осуществляемые в актах межличностной и массовой коммуникации передача и получение сообщений в форме языковых / вербальных высказываний, обмен информацией между людьми как участниками актов языковой коммуникации, коммуникантами), — познавательная / когнитивная (обработка и хранение знаний в памяти индивида и общества, формирование картины мира), — интерпретативная / толковательная (раскрытие глубинного смысла воспринятых языковых высказываний / текстов), — регулятивная / социативная / интерактивная (языковое взаимодействие коммуникантов, имеющее целью обмен коммуникативными ролями, утверждение своего коммуниативного лидерства, воздействие друг на друга, организация успешного обмена информацией благодаря соблюдению коммуникативных постулатов и принципов), — контактоустанавливающая / фатическая (установление и поддержание коммуникативного взаимодействия), — эмоционально-экспрессивная (выражение своих эмоций, чувств, настроений, психологических установок, отношения к партнёрам по коммуникации и предмету общения), — эстетическая (создание художественных произведений), — магическая / «заклинательная» (использование в религиозном ритуале, в практике заклинателей, экстрасенсов и т. — этнокультурная (объединение в единое целое представителей данного этноса как носителей одного и того же языка в качестве родного), — метаязыковая / метаречевая (передача сообщений о фактах самого языка и речевых актах на нём).История каждого языка самым тесным образом связана с историей народа, являющегося его носителем. — идентифирующая (есть существенные функциональные различия между языком племени, языком народности и языком нации. Язык играет исключительно важную роль в консолидации родственных (и не только родственных) племён в народность и в формировании нации. Один и тот же этнос может пользоваться одновременно двумя или более языками. Так, многие народы Западной Европы на протяжении всего Средневековья пользовались как своими разговорными языками, так и латинским. В Вавилонии наряду с аккадским (вавилоно-ассирийским) долгое время использовался шумерский язык. И напротив, один и тот же язык может одновременно обслуживать несколько этносов. Так, испанский язык используется в Испании, а также (часто одновременно с другими языками) в Чили, Аргентине, Уругвае, Парагвае, Боливии, Перу, Эквадоре, Колумбии, Венесуэле, Панаме, Коста-Рике, Сальвадоре, Гондурасе, Гватемале, Мексике, Республике Куба, на Филиппинах, в Республике Экваториальная Гвинея и т. Описывая взаимоотношения используемых в одном социальном коллективе разных вариантов языка или же разных языков, говорят о языковой ситуации. Языковые ситуации могут быть однокомпонентными и многокомпонентными, равновесными и неравновесными. Примером однокомпонентной языковой ситуации может служить Исландия. Равновесная ситуация имеет место в Бельгии (одинаковый статус французского и нидерландского языков). Во многих государствах Западной Африки наблюдаются неравновесные ситуации: местные языки обладают большей демографической мощностью, а по коммуникативной мощности они уступают европейским языкам. Доминировать может один язык: волоф в Сенегале. В Нигерии доминируют несколько языков (хауса, йоруба, игбо). Используемые языки могут обладать разным престижем (в случае диглоссии). На продуманный анализ и взвешенные оценки языковых ситуаций опирается выбор рациональной языковой политики, проводимой государством. Соотнесение разных языковых систем и разных типов культуры (а также разных способов категоризации явлений мира) составляет содержаниеэтнолингвистики. Многие представители этнолингвистики нередко неправомерно преувеличивают роль языка в познании мира (школа Лео Вайсгербера в Германии, гипотеза языковой относительности, выдвинутая в США Эдвардом Сепиром и Бенджаменом Л. Уорфом). Язык определённым образом отражает территориальную дифференциацию народа, говорящего на нём, выступая в виде множества говоров, и социальную дифференциацию общества на классы, слои и группы, существующие между ними различия в использовании в целом единого языка, выступая в виде множества вариантов, разновидностей, социальных диалектов (социолектов). В языке в виде множества форм общего и специализированного характера, таких, как литературный язык, просторечие, койне, функциональные стили, подъязыки науки, жаргоны и арго, отражается многообразие сфер и сред его применения. На данном языке сказываются появление своей системы письма и формирование наряду с устно-разговорным письменногоязыка, изобретение и распространение книгопечатания, газет, журналов, радио, телеграфа, телефона, телевидения, Интернета. Для теоретического языкознания немалый интерес представляет проблема взаимоотношения внутренних (внутриструктурных) и внешних (прежде всего социальных) факторов развития языковой системы. Язык (и прежде всего его словарь) чутко реагирует на развитие материальной культуры (техника и технология), на достижения духовной культуры (мифологическое, философское, художественное, научное постижение мира, формирование новых понятий).

Теория происхождения языка Со времен античности сложилось много теорий происх-я я. 1) Теория звукоподражания – получила поддержку в XIX в. Суть теории – чел старался подражать звукам природы своим реч аппаратом. Противоречит с практикой.

2) Теория междометий – XVIII в. Я произошел от междометий – модиф животн крики, сопров эмоции.

3) Теория трудовых выкриков – XIXв. Я возник из выкриков, сопр коллективн труд, однакоэти выкрики – средство ритмизации труда, они явл т внешним тех ср-во при работе. Они не коммуникативны, не номинативны, не экспрессивны.

4) Теория соц договора (сер XVIII) А Смит провозг ее первой возм-ю обр-я Я. Я обр в рез-те договоренности о тех или иных словах. Эта теория ничего не дает для объяснения первобытного Я тк для того чтобы договориться нужен еще один Я. Причина ущербности всех вышеизлож теорий в том что ? о возникн Я ведутся изолированно от происх-я человека и обр-ем первичн чел коллективов.

5) Теория жестов – также несостоятельна, тк жесты всегда вторичны для людей имеющ звук Я. Среди жестов нет слов и жесты не связ с понятиями. Все подобн теории игнорир Я как обществ явл-е. Из главных положений Энгельса о происх-я Я: происх-е Я нельзя научно доказать, можно лишь построить гипотезы, только языковедческих данных недостаточно для решения этого вопроса.

Основные гипотезы происхождения языка. Происхождение языка – составная часть проблемы происхождения человека и человеческого общества. Существует много теорий о происхождении языка, которые можно разделить на две основные группы: 1) биологические, 2) социальные. Биологические теории объясняют происхождение языка эволюцией человеческого организма – органов чувств, речевого аппарата и мозга. К биологическим теориям прежде всего относятся теория звукоподражания и междометная. Сторонники гипотезы звукоподражания полагают, что слова возникли из неосознанного или осознанного стремления человека к подражанию звукам окружавшего его мира — реву зверей, крику птиц, шуму ветра и т. Основанием для таких взглядов явилось то, что во всех языках действительно есть звукоподражательные слова, типа гав-гав, кукушка, мяукать, тенькать, дзинь, бац. Но во-первых, таких слов относительно немного. Во-вторых, наиболее нужные людям и наиболее употребительные слова не обнаруживают и намека на подражание каким-либо звукам: вода, земля, небо, солнце, трава, человек, умный, ходить, думать и т. д. В-третьих, для того чтобы сочетаниями звуков подражать звукам окружающей человека природы, нужно иметь очень гибкую речь, что предполагает ее длительное предшествующее развитие. Едва ли можно в наше время всерьез принимать гипотезу звукоподражания. Вторая влиятельная в свое время гипотеза – междометная (рефлексная), которой придерживались такие ученые, как Гумбольдт, Якоб Гримм и др., состоит в том, что слово рассматривается как выразитель душевных состояний человека. Первые слова, по этой теории, — непроизвольные выкрики, междометия, рефлексы. Они эмоционально выражали боль или радость, страх или отчаяние. Некоторые сторонники рассматриваемой гипотезы допускали, что междометным путем слова возникали лишь в далеком прошлом, а позже они развивались уже по законам словообразования и независимо от непроизвольных эмоциональных- выкриков. Нельзя, конечно же, отрицать участие эмоций и воли в развитии языка. Но невозможно согласиться с гипотезой междометного происхождения слов, потому что главную причину их возникновения она видит в индивидуальных душевных состояниях человека. Между тем ни один ребенок не заговорит до тех пор, пока не окажется в окружении говорящих людей. Это неопровержимое свидетельство в пользу мнения о социальной обусловленности рождения человеческой речи. Звукоподражательные и междометные теории во главу угла ставят изучение происхождения механизма говорения, в основном в психофизиологическом плане. В этих теориях биологическая сторона вопроса преувеличивается, происхождение языка рассматривается исключительно в плане происхождения речи. Не принимается с должным вниманием тот факт, что возникают человек и человеческое общество, существенно отличные от животного и его стада. Так появилась социальные теории происхождения языка, которые объясняют его появление общественными потребностями. Возникшими в труде и в результате развития сознания. Еще в античности греческий философ Диодор Сицилийский выдвигал теорию социального договора, в результате которой язык рассматривается как сознательное изобретение и творение людей. В XVIII в. она была поддержана Адамом Смитом и Руссо, у которого Руссо теория социального договора связана с делением жизни человечества на два периода — природного и цивилизованного. В конце 70-х годов 19 в. немецкий философ Нуаре выдвинул рабочую теорию происхождения языка, или теорию трудовых выкриков. Нуаре отмечал, что при совместной работе выкрики и возгласы облегчают и организуют трудовую деятельность. Эти выкрики, вначале непроизвольные, постепенно превратились в символы трудовых процессов. Теория трудовых выкриков, по сути, оказывается вариантом междометной теории. Отечественное языкознание 20 в. опиралось на осмысление проблемы происхождения языка, которую дал Энгельс в своём известном фрагменте «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» (1876).

Вопрос Современному языкознанию свойственно повышенное внимание к проблематике языковых контактов, языкового взаимодействия. Контактная лингвистика – относительно новое направление в языкознании, сформировалось лишь в конце XX в., и хотя взаимовлияние языков было отмечено еще во времена античности, детальное изучение этого явления стало возможно лишь недавно. Как и во всякой новой науке, переживающей период становления и интенсивного развития, в контактной лингвистике наблюдаются многочисленные недоработки, прежде всего в методах исследования и терминологической базе. Активизировавшийся в конце XX в. процесс интеграции наук, приведший к появлению новых языковедческих дисциплин, захватил и контактную лингвистику. В частности, социолингвистика как отрасль лингвистического знания преимущественно нацелена на описание взаимодействия языков и культур в их современном состоянии. Данная работа будет особенно полезна студентам и аспирантам, занимающимся проблемами, связанными с контактами и взаимовлиянием языков. Материалы, содержащиеся в книге, были представлены на различных научных конференциях, опубликованы в статьях и тезисах, а также на ежемесячных научных семинарах «Языковые контакты», проводимых на факультете романо-германской филологии Белгородского государственного университета. Растущая популярность данного лингвистического направления среди студентов и аспирантов явилась основной причиной написания монографии. В книге собрана основная теоретическая информация от истории языковых контактов как отдельной языковой отрасли до современных работ отечественных и зарубежных лингвистов. § 74. Виды языковых контактов

Экономические, политические и культурные взаимодействия между государствами и народами расширяют языковые контакты. Известны следующие основные виды языковых контактов. 1. Скрещивание языков – это устаревший термин для одного из видов конвергенции, при котором происходит возникновение у нескольких языков, как родственных, так и неродственных, общих структурных свойств. При этом выделяют такие явления, как субстрат и суперстрат. Субстрат (от лат. sub – под и stratum – слой, пласт) – это совокупность черт языковой системы, не выводимых из внутренних законов развития данного языка и восходящих к языку или диалектам, распространенным ранее на этой территории. Например, древние римляне, завоевав Иберию (Пиренейский полуостров) и галльские племена, принесли с собой разговорный латинский язык («народную латынь»), который постепенно вытеснил местные диалекты. Суперстрат (от лат. super – над, сверх и stratum – слой, пласт) – совокупность черт языковой системы, не выводимых из внутренних законов развития языка и объясняемых как результат растворения в данном языке языка пришлых этнических групп, ассимилированных исконным населением. Примером суперстрата может служить название страны – Франция: германское племя франков, захватив галльскую территорию, постепенно переняло особенности быта, нравы и язык побеждённого народа, который обогатился за счёт языка «победителя». Аналогичным примером является название страны Болгария, жители которой были завоеваны тюркским народом – булгарами, о чём свидетельствует в данном случае название, однако славянский язык взял верх. Изучение субстратно-адстратного взаимодействия [эпиглоттика] Смешение языков — явление, возникающее в условиях массового двуязычия, когда некоторые черты одного языка проникают в систему другого языка. Наибольшему иноязычному влиянию может подвергаться лексика, также фонетика (иноязычный акцент), в меньшей степени — синтаксис (возникновение сходных конструкций) и фонология. Почти не подвержена иноязычному влиянию морфология любого языка. Если меняется морфологическая система, мы имеем дело просто с фактическим переходом на другой язык: стройную систему можно целиком заменить другой системой, но нельзя смешать механически две системы и получить нечто среднее. ⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒ Читайте также: Техника прыжка в длину с разбега Тактические действия в защите История Олимпийских игр История развития права интеллектуальной собственности |

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 3988; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia. |

лекция по русскому языку | Конспекты лекций Русский язык

Скачай лекция по русскому языку и еще Конспекты лекций в формате PDF Русский язык только на Docsity! Тема Русская речь сегодня. Языковая норма и история ее развития № 1 Понятие языка, его функции Первая основная функция языка – когнитивная (т.е. познавательная), означающая, что язык – важнейшее средство получения новых знаний о действительности. ! Когнитивная функция связывает язык с мыслительной деятельностью человека. Без языка невозможно человеческ ое общение, а без общения не может быть общества, не может быть полноценно й личности (например, Маугли). Вторая основная функция языка – коммуникативная, которая означает, что язык является важнейшим средством человеческого общения, т.е. коммуникации, или передачи от одного лица другому какого-либо сообщения с той или иной целью. Общаясь друг с другом, люди передают свои мысли, чувства, воздействуют друг на друга, добиваются взаимопонимания. ! Язык дает людям возможность понять друг друга и наладить совместную работу во всех сферах человеческой деятельности. Третья основная функция – эмоциональная и побудительная. Она призвана не только выражать отношение автора речи к ее содержанию, но и оказывать воздействие на слушателя, читателя, собеседника. ! Она реализуется в средствах оценки, интонации, восклицании, междометиях. ребенком, иностранцем или другим человеком, не вполне владеющим данным языком, стилем, профессиональной разновидностью языка. Метаязыковая функция реализуется во всех устных и письменных высказываниях о языке – на уроках и лекциях, в словарях, учебной и научной литературе о языке. Единицы языка Уровни языка Разделы языкознания Звуки, фонемы Фонетический Фонетика Морфемы Морфемный Морфемика Слова Лексический Лексикология Формы и классы слов Морфологический Морфология Предложение Синтаксический Синтаксис № 2 Литературный язык Литературный язык – общенародный язык письменности, язык официальных и деловых документов, школьного обучения, письменного общения, науки публицистики, художественной литературы, Литературный язык объединяет народ в языковом плане.

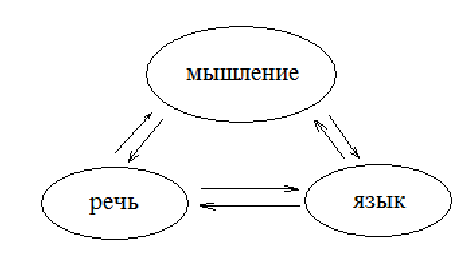

Общаясь друг с другом, люди передают свои мысли, чувства, воздействуют друг на друга, добиваются взаимопонимания. ! Язык дает людям возможность понять друг друга и наладить совместную работу во всех сферах человеческой деятельности. Третья основная функция – эмоциональная и побудительная. Она призвана не только выражать отношение автора речи к ее содержанию, но и оказывать воздействие на слушателя, читателя, собеседника. ! Она реализуется в средствах оценки, интонации, восклицании, междометиях. ребенком, иностранцем или другим человеком, не вполне владеющим данным языком, стилем, профессиональной разновидностью языка. Метаязыковая функция реализуется во всех устных и письменных высказываниях о языке – на уроках и лекциях, в словарях, учебной и научной литературе о языке. Единицы языка Уровни языка Разделы языкознания Звуки, фонемы Фонетический Фонетика Морфемы Морфемный Морфемика Слова Лексический Лексикология Формы и классы слов Морфологический Морфология Предложение Синтаксический Синтаксис № 2 Литературный язык Литературный язык – общенародный язык письменности, язык официальных и деловых документов, школьного обучения, письменного общения, науки публицистики, художественной литературы, Литературный язык объединяет народ в языковом плане. Ведущая роль в создании литературного языка принадлежит наиболее передовой части общества. № 3 Язык и речь Соотношение языка и речи Язык Речь Язык – это средство общения Речь – это воплощение и реализация языка Язык абстрактен, формален Речь материальна, состоит из артикулируемых звуков, воспринимаемых слухом Язык стабилен, статичен Речь активна и динамична, для нее характерна высокая вариативность Язык является достоинством общества, в нем отражается «картина мира» говорящего на нем народа Речь индивидуальна, она отражает лишь опыт отдельного человека Язык независим от ситуации и обстановки общения Имеет линейную организацию, представляя собой последовательность слов, связанных в потоке Культура речи предполагает правильность речи, т. е. соблюдение норм литературного языка, которые воспринимаются его носителями (говорящими и пишущими) в качестве образца. Очень важно для культуры речи понятие речевой культуры. Речь не просто показатель степени владения языком, это показатель уровня культуры общества в целом.

Ведущая роль в создании литературного языка принадлежит наиболее передовой части общества. № 3 Язык и речь Соотношение языка и речи Язык Речь Язык – это средство общения Речь – это воплощение и реализация языка Язык абстрактен, формален Речь материальна, состоит из артикулируемых звуков, воспринимаемых слухом Язык стабилен, статичен Речь активна и динамична, для нее характерна высокая вариативность Язык является достоинством общества, в нем отражается «картина мира» говорящего на нем народа Речь индивидуальна, она отражает лишь опыт отдельного человека Язык независим от ситуации и обстановки общения Имеет линейную организацию, представляя собой последовательность слов, связанных в потоке Культура речи предполагает правильность речи, т. е. соблюдение норм литературного языка, которые воспринимаются его носителями (говорящими и пишущими) в качестве образца. Очень важно для культуры речи понятие речевой культуры. Речь не просто показатель степени владения языком, это показатель уровня культуры общества в целом. Культура в узком смысле – это соблюдение определенных, в значительной степени искусственных, сформированных и «утвержденных» обществом ритуалов и условностей. Ритуалы ии условности ,направлены ина то чтобы и сделать сосуществование людей максимально .комфортны им

Речевая

культура

обществ

а

определя

ется

отношен

ием к

национал

ьному

языку, а

‘уровень и

состояни

е

национал

ьного

языка, в

св

Речевая культура — это не только речевой этикет.

Язык и речь не существуют сами по себе.

Язык отражает те социально-политические

процессы, которые происходят в обществе, и в то же

время определенным образом формирует

мировоззрение граждан.

! Речевая культура не может рассматриваться в

отрыве от культурного состояния общества в целом

Типы речевой культуры носителей литературного языка. 1. Элитарная – эталонная речевая культура, означающая свободное владение всеми возможностями языка, включая его творческое использование. ! Ей присущи строгое соблюдение всех норм, безусловный запрет грубых выражений. В своих ценностн ых рекоменда циях и культура речи, и риторика всегда опирались на элитарну ю культуру.

Культура в узком смысле – это соблюдение определенных, в значительной степени искусственных, сформированных и «утвержденных» обществом ритуалов и условностей. Ритуалы ии условности ,направлены ина то чтобы и сделать сосуществование людей максимально .комфортны им

Речевая

культура

обществ

а

определя

ется

отношен

ием к

национал

ьному

языку, а

‘уровень и

состояни

е

национал

ьного

языка, в

св

Речевая культура — это не только речевой этикет.

Язык и речь не существуют сами по себе.

Язык отражает те социально-политические

процессы, которые происходят в обществе, и в то же

время определенным образом формирует

мировоззрение граждан.

! Речевая культура не может рассматриваться в

отрыве от культурного состояния общества в целом

Типы речевой культуры носителей литературного языка. 1. Элитарная – эталонная речевая культура, означающая свободное владение всеми возможностями языка, включая его творческое использование. ! Ей присущи строгое соблюдение всех норм, безусловный запрет грубых выражений. В своих ценностн ых рекоменда циях и культура речи, и риторика всегда опирались на элитарну ю культуру. К овладению ею должны стремить 2.Среднелитературная речевая культура характеризуется неполным соблюдением норм, чрезмерным насыщением речи книжными либо разговорными словами. Носителями этой речевой культуры являются большинство образованных жителей городов. 3. Литературно-разговорный и фамильярно- разговорный тип речевой культуры объединяет Проникнове ние средне — литератур ной культуры в некоторые современны е средства массовой информаци и, художеств енные произведен ия способству ет широкому распростр тех людей, которые владеют только разговорным стилем. Фамильярно-разговорный отличается общей стилистической сниженностью и огрубленностью речи, что сближает его с просторечием. Используется «ты» как обращение независимо от возраста собеседника и степени знакомства с ним. Литературн ый язык, конечно, отличается от языка художествен ной литературы, но он как бы вырастает из него. Для того чтобы речь была понятной и доступной, необходимо овладеть не только нормами речи, но и современной культурой речевого В широком смысле под нормой подразумевают традиционно и стихийно сложившиеся способы речи, отличающие ту или иную языковую разновидность (диалект, вариант литературного языка, стиля и т.

К овладению ею должны стремить 2.Среднелитературная речевая культура характеризуется неполным соблюдением норм, чрезмерным насыщением речи книжными либо разговорными словами. Носителями этой речевой культуры являются большинство образованных жителей городов. 3. Литературно-разговорный и фамильярно- разговорный тип речевой культуры объединяет Проникнове ние средне — литератур ной культуры в некоторые современны е средства массовой информаци и, художеств енные произведен ия способству ет широкому распростр тех людей, которые владеют только разговорным стилем. Фамильярно-разговорный отличается общей стилистической сниженностью и огрубленностью речи, что сближает его с просторечием. Используется «ты» как обращение независимо от возраста собеседника и степени знакомства с ним. Литературн ый язык, конечно, отличается от языка художествен ной литературы, но он как бы вырастает из него. Для того чтобы речь была понятной и доступной, необходимо овладеть не только нормами речи, но и современной культурой речевого В широком смысле под нормой подразумевают традиционно и стихийно сложившиеся способы речи, отличающие ту или иную языковую разновидность (диалект, вариант литературного языка, стиля и т. д.) от других. В узком смысле понимание нормы неразрывно связано с понятием литературного языка, культуры речи. ! Диалекты и социолекты не подвергаются кодификации, и поэтому к ним неприменимо понятие нормы в узком смысле этого термина. Литературная норма отличается рядом свойств. 1 Норма едина и общеобязательна для всех говорящих на данном языке. Единство и общеобязательность нормы проявляются в том, что представители разных социальных слоев и групп, составляющих данное общество, обязаны придерживаться традиционных способов языкового выражения, а также тех правил и предписаний, которые содержатся в грамматиках и словарях. 2 Норма консервативна и направлена на сохранение средств и правил их использования, накопленных в данном обществе предшествующими поколениями. Консервативность нормы обеспечивает понятность языка для представителей разных поколений. Норма опирается на традиционные способы использования языка и настороженно относится к языковым новшествам. 3 Норма изменчива во времени: нормы меняются в результате изменения социальных условий, поэтому в тот или иной период развития литературного языка неизбежно существование старой и новой нормы.

д.) от других. В узком смысле понимание нормы неразрывно связано с понятием литературного языка, культуры речи. ! Диалекты и социолекты не подвергаются кодификации, и поэтому к ним неприменимо понятие нормы в узком смысле этого термина. Литературная норма отличается рядом свойств. 1 Норма едина и общеобязательна для всех говорящих на данном языке. Единство и общеобязательность нормы проявляются в том, что представители разных социальных слоев и групп, составляющих данное общество, обязаны придерживаться традиционных способов языкового выражения, а также тех правил и предписаний, которые содержатся в грамматиках и словарях. 2 Норма консервативна и направлена на сохранение средств и правил их использования, накопленных в данном обществе предшествующими поколениями. Консервативность нормы обеспечивает понятность языка для представителей разных поколений. Норма опирается на традиционные способы использования языка и настороженно относится к языковым новшествам. 3 Норма изменчива во времени: нормы меняются в результате изменения социальных условий, поэтому в тот или иной период развития литературного языка неизбежно существование старой и новой нормы. Норма меняется медленнее, чем развивается литературный язык в целом. 4 Норме свойственна коммуникативная целесообразность динамическое взаимодействие разных способов языкового выражения в зависимости от условий общения. например, формулы речевого этикета: Привет! Здравствуйте! Признание нормативности языкового явления или факта основывается на трех признаках: 1) на соответствии структуре языка; 2) на массовой и регулярной воспроизводимости в процессе общения; 3) на общественном одобрении и признании данного явления нормативным. Наиболее объективиро ванной формой одобрения является кодификация , Она фиксирует уже сложившиес я в процессе общественно й языковой практики явления. Кодификаци я – регистрация, фиксация фонетически х,

Норма меняется медленнее, чем развивается литературный язык в целом. 4 Норме свойственна коммуникативная целесообразность динамическое взаимодействие разных способов языкового выражения в зависимости от условий общения. например, формулы речевого этикета: Привет! Здравствуйте! Признание нормативности языкового явления или факта основывается на трех признаках: 1) на соответствии структуре языка; 2) на массовой и регулярной воспроизводимости в процессе общения; 3) на общественном одобрении и признании данного явления нормативным. Наиболее объективиро ванной формой одобрения является кодификация , Она фиксирует уже сложившиес я в процессе общественно й языковой практики явления. Кодификаци я – регистрация, фиксация фонетически х,

Современный русский литературный язык доклад, проект

Современный русский литературный язык и тенденции его развития

1. Что такое язык?

2. Как он произошел?

Как он произошел?

3. Что он значит для человека?

4. Каковы его основные функции?

1. Язык – это некий код, знаковая система, которой пользуются в обществе при получении информации и обмене ею.

2. Относительно возникновения языка единой точки зрения нет, однако очевидно, что без потребностей в общении, в диалоге язык не возник бы.

3. Язык – базовый компонент национальной культуры, объединяющий тех, кто говорит на нём. И если обратиться к его истории, в обычных словах можно увидеть подробности и детали жизни целого народа, сохранившиеся в названиях, именах, просто словах, пришедших из глубины столетий.

4. Язык – базовый компонент национальной культуры, объединяющий тех, кто говорит на нём. И если обратиться к его истории, в обычных словах можно увидеть подробности и детали жизни целого народа, сохранившиеся в названиях, именах, просто словах, пришедших из глубины столетий.

Первая основная функция языка – когнитивная (т. е. познавательная), означающая, что язык – важнейшее средство получения новых знаний о действительности. Когнитивная функция связывает язык с мыслительной деятельностью человека.

е. познавательная), означающая, что язык – важнейшее средство получения новых знаний о действительности. Когнитивная функция связывает язык с мыслительной деятельностью человека.

Без языка невозможно человеческое общение, а без общения не может быть общества, не может быть полноценной личности (например, Маугли).