Самосознание человека и социальное поведение.

Шпаргалка по обществу для ЕГЭ 2023 (new)АВТОРСКИЙ СПРАВОЧНИК ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ЕГЭ 2023

1 сентября 2021

Самосознание представляет собой форму восприятия себя, отношения самого к себе.

Самосознание — психическое отношение человека к самому себе, осознания себя как единого целого субъекта общественных отношений, способного брать на себя ответственнность.

Самопознание – это познание личностью самого себя. Первым этапом самопознания выступает самоузнавание. Человек в процессе общения и взаимодействия с другими людьми в обществе познает свои признаки и свойства собственной личности.

Способы самосознания:

· Наблюдение

· Сравнение себя с другими

· Самооценка

Самооценка – это психическое отношение человека к самому себе, сравнивание себя на фоне других людей.

Я- концепция – это законченное представление человека о самом себе. Структура Я-концепции: Я (познавательный компонент) – сознание человека; Сверх-Я (поведенческий компонент) – жизненные принципы, идеалы, ориентиры, через которые человек не готов преступить; Оно (эмоциональный компонент) – сфера неопознанного, чувства, влечения.

Структура «Я» по М. Розенбергу:

· «Настоящее Я» — реальный индивид в действительности, то, кем себя видит сам человек

· «Динамическое Я» — каким индивид поставил цель стать в ближайшем будущем

· «Фантастическое Я» — каким следует быть, исходя из принятой социальной роли, идеальный образ индивида

· «Возможное Я / будущее Я» — кем он может стать или хотел бы стать

· «Изображаемое Я» — маска, которую индивид применяет, чтобы скрыть отрицательные стороны своего реального Я.

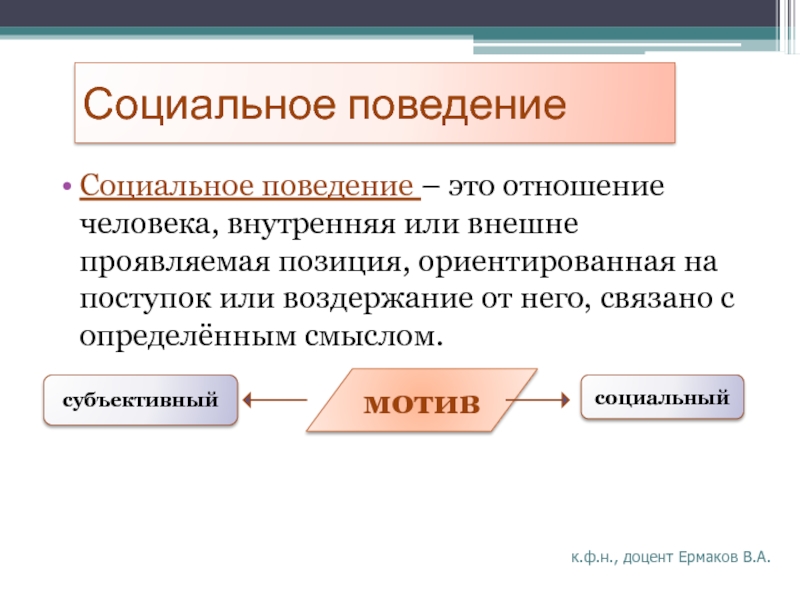

Социальное поведение – это действия индивида, направленные на взаимодействие с другими людьми в обществе.

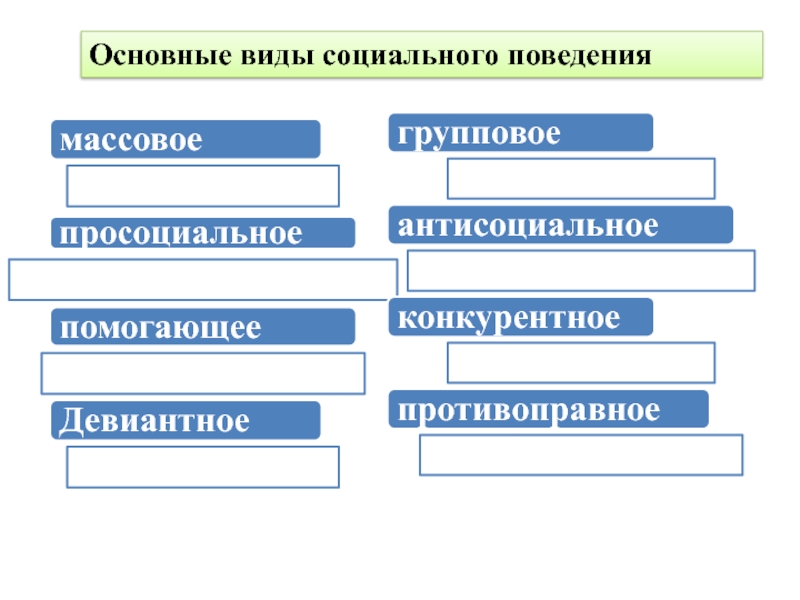

Виды социального поведения:

1. Девиантное поведение – поведение, которое отличается от общепринятого в обществе. Бывает позитивно отклоняющееся (не несет вред обществу, но вызывает у окружающих недоумение, удивление) и негативно отклоняющееся (несет вред обществу).

2. Конформистское поведение – это поведение в угоду другим, когда индивид отказывается от своего мнения, своих интересов в пользу большинства.

3. Ценностно-нормативное поведение – это поведение в рамках принятых социальных норм не столько из чувства что так принято, столько из положения того, что индивид сам считает такое поведение правильным.

Самосознание и социальное поведение — презентация онлайн

Похожие презентации:

Темперамент. Типы темперамента

Воображение и его виды

Вербальные и невербальные средства общения

Конфликты и способы их разрешения

Культурно-историческая концепция Л. С. Выготского

С. Выготского

Кейсы (ситуации взаимодействия ребёнка и взрослого)

Гуманистическая психология

Анализ воздействия социальных сетей на формирование зависимого поведения у молодежи

Деловая коммуникация. Формы деловой коммуникации. (Лекция 2)

Технологии нейрокоррекции нарушений письменной речи младших школьников с тяжелыми нарушениями речи

1. Самосознание и социальное поведение

Управление здравоохранения Липецкой областиОбластное образовательное автономное учреждение

среднего профессионального образования

«Елецкий медицинский колледж»

Самосознание и социальное

поведение

Подготовил:

Преподаватель

Проскурина Н.В.

2. План

1. Самосознание и самопознание2. Самооценка и самоисповедь

3. Социальное поведение

3. Самосознание — сознание субъектом самого себя в отличие от иного — других субъектов и мира вообще; это осознание человеком

своего общественного статуса исвоих жизненно важных потребностей,

мыслей, чувств, мотивов, инстинктов,

переживаний, действий.

4. Франсуа Вийон

Я знаю, как на мед садятся мухи,Я знаю смерть, что рыщет, все губя,

Я знаю книги, истины и слухи,

Я знаю все, но только не себя.

Франсуа Вийон

5. Н. Заболоцкий

Как мир меняется!И как я сам меняюсь!

Лишь именем одним я называюсь,

На самом деле то, что именуют мной,—

Не я один. Нас много. Я — живой.

Н. Заболоцкий

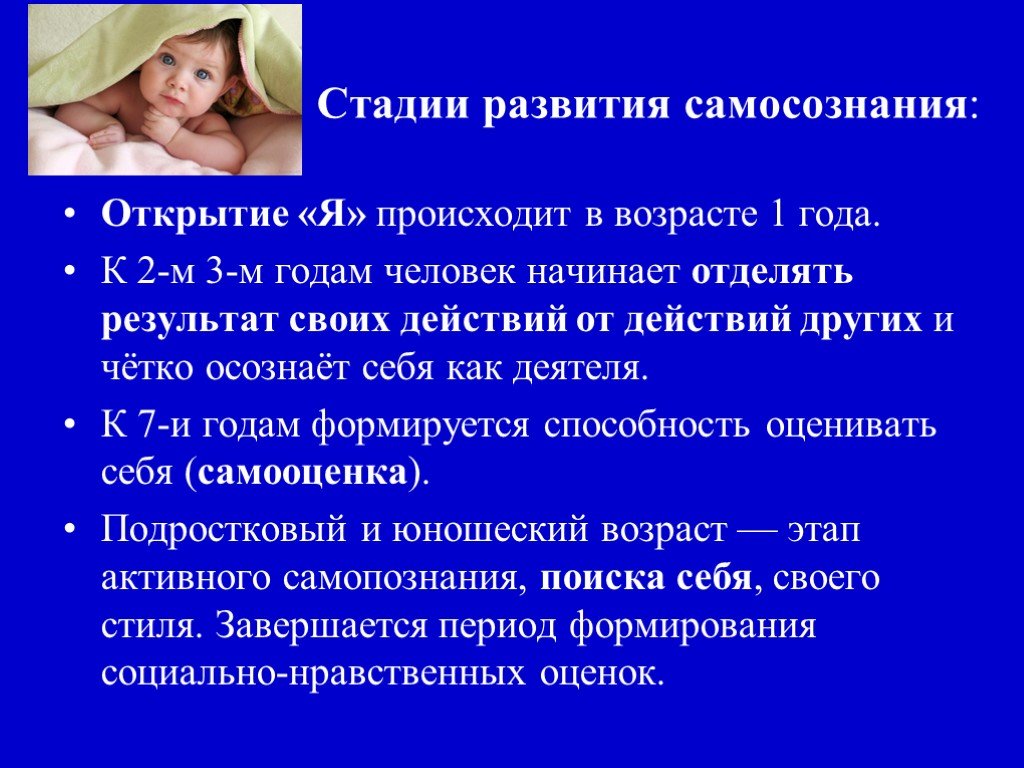

6. Стадии развития самосознания:

• Открытие «Я» происходит в возрасте 1 года.• К 2-м 3-м годам человек начинает отделять

результат своих действий от действий других и

чётко осознаёт себя как деятеля.

• К 7-и годам формируется способность оценивать

себя (самооценка).

• Подростковый и юношеский возраст — этап

активного самопознания, поиска себя, своего

стиля. Завершается период формирования

социально-нравственных оценок.

7. На формирование самосознания влияют:

• Оценки окружающих и статус в группесверстников.

• Соотношение «Я-реальное» и «Яидеальное».

• Оценка результатов своей деятельности.

восприятие ребенка

другими (родителями,

сверстниками и др.)

социальные ценности,

ожидания, идеалы

опыт социального

поведения

Я

самоанализ

Внешние данные,

ощущения силы и

здоровья

9. Компоненты самосознания по В.С. Мерлину:

• сознание своей тождественности;• сознание своего собственного «Я» как

активного, деятельного начала;

• осознание своих психических свойств и

качеств;

• определенная система социальнонравственных самооценок.

10. Функции самосознания

• Самопознание — получение информации осебе.

• Эмоционально-ценностное отношение к

себе.

• Саморегуляция поведения.

11. Значение самосознания

• Самосознание способствует достижениювнутренней согласованности личности,

тождественности самому себе в прошлом,

настоящем и будущем.

• Определяет характер и особенности

интерпретации приобретённого опыта.

• Служит источником ожиданий относительно

себя и своего поведения

12.

Самооценка представляет собой эмоциональное отношение к собственному образу.самооценка =

Самооценка представляет собой эмоциональное отношение к собственному образу.самооценка =успех

притязание

13. Самоисповедь является полным внутренним отчетом перед самим собой о том, что происходит с нами и в нас.

14. Социальное поведение — поведение, выражающееся в совокупности поступков и действий индивида или группы в обществе и зависящее

от социально-экономическихфакторов и господствующих норм.

15. Социальное действие – любое проявление социальной активности (деятельность, поведение, реакция, позиция и пр.), ориентированное

на других людей.Социальное взаимодействие – процесс

непосредственного или опосредованного

взаимодействия социальных субъектов друг на

друга, процесс обмена действиями между

двумя и более субъектами.

English Русский Правила

Самосознание — IResearchNet

Самосознание часто определяется в терминах способности участвовать в рефлексивном осознании. По мнению большинства теоретиков, для этого требуются определенные типы когнитивных способностей. Даже в своей самой примитивной форме (визуальное самопознание и способность узнавать себя в зеркале) самосознание, по-видимому, ограничено небольшим подмножеством животных, включая людей, шимпанзе, орангутангов и дельфинов. У людей эта способность отсутствует при рождении и начинает проявляться только в возрасте от 12 до 18 месяцев. Более того, кажется, есть некоторая поддержка утверждению Джорджа Герберта Мида о том, что развитие этой способности требует истории социального воспитания, в ходе которой индивидуум приходит к осознанию того, что он или она отличается от других.

Даже в своей самой примитивной форме (визуальное самопознание и способность узнавать себя в зеркале) самосознание, по-видимому, ограничено небольшим подмножеством животных, включая людей, шимпанзе, орангутангов и дельфинов. У людей эта способность отсутствует при рождении и начинает проявляться только в возрасте от 12 до 18 месяцев. Более того, кажется, есть некоторая поддержка утверждению Джорджа Герберта Мида о том, что развитие этой способности требует истории социального воспитания, в ходе которой индивидуум приходит к осознанию того, что он или она отличается от других.

Помимо способности рефлексивно осознавать себя, самосознание часто связано с исполнительными процессами, необходимыми для саморегуляции. Таким образом, самосознательный человек часто рассматривается как более контролируемый и преднамеренный в своих действиях. В социальной психологии самосознание часто ассоциируется с теорией объективного самосознания Шелли Дюваль и Роберта Виклунда. Согласно этой теории, ситуационные сигналы, которые напоминают людям о себе (например, зеркала и видеокамеры), приводят к сосредоточению внимания на себе, а не на окружающей среде. Результатом является состояние самосознания, в котором людям предлагается сравнить свое нынешнее «я» с идеальными стандартами себя. Поскольку текущее или действительное «я» обычно оказывается недостаточным по сравнению с этими стандартами, Дюваль и Виклунд предположили, что самоосознание вызывает негативную эмоциональную реакцию. Затем этот негативный аффект побуждает человека либо (а) регулировать свое поведение по отношению к стандарту, чтобы уменьшить несоответствие, либо (б) избегать состояния самосознания.

Результатом является состояние самосознания, в котором людям предлагается сравнить свое нынешнее «я» с идеальными стандартами себя. Поскольку текущее или действительное «я» обычно оказывается недостаточным по сравнению с этими стандартами, Дюваль и Виклунд предположили, что самоосознание вызывает негативную эмоциональную реакцию. Затем этот негативный аффект побуждает человека либо (а) регулировать свое поведение по отношению к стандарту, чтобы уменьшить несоответствие, либо (б) избегать состояния самосознания.

Хотя эта теория привела к большому количеству исследований в поддержку ее основных принципов, несколько исследователей отметили, что стимулы, вызывающие самосознание, часто мотивируют саморегуляцию, не вызывая самокритики и негативных эмоций. Чарльз Карвер и Майкл Шайер предложили альтернативную теорию самосознания, которая сохранила некоторые черты модели Дюваля и Виклунда (например, самофокусированное внимание), но утверждала, что сравнение текущего «я» с идеальным эталоном само по себе достаточно для мотивации. поведение без создания отрицательного аффекта. Их модель самосознания была вдохновлена другими кибернетическими моделями поведения. Джей Г. Халл и Алан Леви предложили более радикальный отход от первоначальной модели Дюваля и Виклунда. Согласно Халлу и Леви, стимулы, вызывающие самосознание, по существу действуют как самосимволические праймы, которые активируют самопознание и заставляют человека обрабатывать ситуации как личные. Поведение является следствием сосредоточения внимания на релевантных для себя аспектах окружающей среды (в отличие от сосредоточения внимания на себе и самооценки).

поведение без создания отрицательного аффекта. Их модель самосознания была вдохновлена другими кибернетическими моделями поведения. Джей Г. Халл и Алан Леви предложили более радикальный отход от первоначальной модели Дюваля и Виклунда. Согласно Халлу и Леви, стимулы, вызывающие самосознание, по существу действуют как самосимволические праймы, которые активируют самопознание и заставляют человека обрабатывать ситуации как личные. Поведение является следствием сосредоточения внимания на релевантных для себя аспектах окружающей среды (в отличие от сосредоточения внимания на себе и самооценки).

Хотя социальные психологи обычно интересуются ситуационным манипулированием самосознанием, исследователи личности интересуются индивидуальными различиями в склонности к самосознанию. Чтобы измерить такие различия, Алан Фенигштейн, Майкл Шайер и Арнольд Басс создали шкалу самосознания. Этот личностный опросник имеет три подшкалы: личное самосознание, публичное самосознание и социальная тревожность. Частное самосознание фокусируется на внутреннем опыте самосознания. Он измеряется такими пунктами, как «Я всегда пытаюсь разобраться в себе», «Я много размышляю о себе» и «Я внимательно отслеживаю изменения своего настроения». Публичное самосознание фокусируется на мотивах самопрезентации, иногда связанных с самосознанием, и измеряется такими пунктами, как «Меня беспокоит то, как я представляю себя», «Меня беспокоит, что другие люди думают обо мне, » и «Обычно я осознаю свою внешность». Социальная тревожность концентрируется на негативных эмоциях, иногда связанных с тем, что я нахожусь в центре внимания других, и измеряется такими пунктами, как «Я очень легко смущаюсь», «Я чувствую тревогу, когда выступаю перед группой» и «Большие группы заставляют нервничать». я нервничаю». Хотя подшкала социальной тревожности отражает разговорное понимание того, что значит быть самосознательным, шкалы частного и публичного самосознания оценивают индивидуальные различия в психологических процессах, которые чаще всего теоретически связаны с состоянием самосознания.

Частное самосознание фокусируется на внутреннем опыте самосознания. Он измеряется такими пунктами, как «Я всегда пытаюсь разобраться в себе», «Я много размышляю о себе» и «Я внимательно отслеживаю изменения своего настроения». Публичное самосознание фокусируется на мотивах самопрезентации, иногда связанных с самосознанием, и измеряется такими пунктами, как «Меня беспокоит то, как я представляю себя», «Меня беспокоит, что другие люди думают обо мне, » и «Обычно я осознаю свою внешность». Социальная тревожность концентрируется на негативных эмоциях, иногда связанных с тем, что я нахожусь в центре внимания других, и измеряется такими пунктами, как «Я очень легко смущаюсь», «Я чувствую тревогу, когда выступаю перед группой» и «Большие группы заставляют нервничать». я нервничаю». Хотя подшкала социальной тревожности отражает разговорное понимание того, что значит быть самосознательным, шкалы частного и публичного самосознания оценивают индивидуальные различия в психологических процессах, которые чаще всего теоретически связаны с состоянием самосознания.

Учитывая, что как публичные, так и частные измерения самосознания сосредоточены на себе, неудивительно, что они, как правило, умеренно коррелируют. Точно так же и общественное самосознание, и социальная тревожность, как правило, умеренно коррелируют. Личное самосознание, как правило, не коррелирует с социальной тревожностью. В последнее время некоторые исследователи утверждают, что частное самосознание само по себе связано с двумя подкомпонентами: осознание внутреннего состояния, характеризуемое такими элементами, как «Я бдительно отслеживаю изменения своего настроения», и рефлексивность, характеризуемая такими элементами, как «Я размышляю о себе как о себе». много.» Этот вопрос еще предстоит решить.

Что касается индивидуальных различий в саморегуляции, компоненты Шкалы самосознания часто сравнивают с компонентами Шкалы самоконтроля, введенной Марком Снайдером.

Люди с высоким уровнем самоконтроля мотивированы заботой о себе, тогда как люди с низким уровнем самоконтроля мотивированы личными проблемами. Возможно, лучший способ думать об отношении этих индивидуальных различий состоит в том, что люди с высоким уровнем самоконтроля одновременно обладают высоким уровнем публичного самосознания и низким уровнем личного самосознания. И наоборот, у людей с низким самоконтролем низкий уровень публичного самосознания и высокий уровень личного самосознания.

Возможно, лучший способ думать об отношении этих индивидуальных различий состоит в том, что люди с высоким уровнем самоконтроля одновременно обладают высоким уровнем публичного самосознания и низким уровнем личного самосознания. И наоборот, у людей с низким самоконтролем низкий уровень публичного самосознания и высокий уровень личного самосознания.

Эффекты индивидуальных различий в личном самосознании часто аналогичны эффектам ситуационных манипуляций самосознанием (например, наличие или отсутствие зеркала). Точно так же часто обнаруживается, что эффекты индивидуальных различий в общественном самосознании параллельны эффектам ситуационных манипуляций, которые напоминают человеку о его внешнем виде другим (например, видеокамеры). Как следствие, исследователи часто проводят различие между ситуационными манипуляциями частного и общественного самосознания по тому же принципу, что и индивидуальные различия частного и общественного самосознания.

Исследования регулярно демонстрируют, что как ситуационное манипулирование самосознанием, так и индивидуальные различия в самосознании связаны с повышенной саморегуляцией. Манипуляции с личным самосознанием и индивидуальные различия в личном самосознании были связаны с повышенной согласованностью отношения и поведения, повышенной эмоциональной реактивностью в ответ на успех и неудачу и усилением саморегуляции в отношении стандартов надлежащего поведения (например, усиление помощи). когда помощь определяется как ситуационно уместная, и снижение агрессии, когда агрессия определяется как ситуационно неуместная). Личное самосознание также было связано с повышенной мотивацией избегать самосознания, когда это лично болезненно (например, после неудачи). Действительно, данные показывают, что последняя мотивация избегать самосознания может привести к тому, что люди будут употреблять наркотики, такие как алкоголь, которые могут снизить самосознание.

Манипуляции с личным самосознанием и индивидуальные различия в личном самосознании были связаны с повышенной согласованностью отношения и поведения, повышенной эмоциональной реактивностью в ответ на успех и неудачу и усилением саморегуляции в отношении стандартов надлежащего поведения (например, усиление помощи). когда помощь определяется как ситуационно уместная, и снижение агрессии, когда агрессия определяется как ситуационно неуместная). Личное самосознание также было связано с повышенной мотивацией избегать самосознания, когда это лично болезненно (например, после неудачи). Действительно, данные показывают, что последняя мотивация избегать самосознания может привести к тому, что люди будут употреблять наркотики, такие как алкоголь, которые могут снизить самосознание.

Манипуляции общественным самосознанием и индивидуальные различия в общественном самосознании связаны с усилением самопрезентации и управлением впечатлением. Например, люди с высоким общественным самосознанием демонстрируют больший акцент на социальной, а не на личной идентичности, заботу о телесном образе (вес тела, одежда, использование макияжа) и повышенную заботу о точке зрения других. Хотя такая сосредоточенность на проблемах самопрезентации может быть полезна для получения одобрения других, она также может привести к несколько саморазрушающим стратегиям управления впечатлением (например, повышенному самоограничению) и даже к паранойе в отношении намерений других.

Хотя такая сосредоточенность на проблемах самопрезентации может быть полезна для получения одобрения других, она также может привести к несколько саморазрушающим стратегиям управления впечатлением (например, повышенному самоограничению) и даже к паранойе в отношении намерений других.

В то время как в большинстве исследований по этой теме изучались эффекты манипуляций, повышающих самосознание, в некоторых исследованиях изучались манипуляции, понижающие самосознание. В дополнение к употреблению алкоголя, упомянутому ранее, к ним относятся манипуляции с деиндивидуализацией, которые делают человека неотличимым от других (например, за счет анонимности, нахождения в толпе, темноте или ношении масок). Такие манипуляции обычно усиливают расторможенное поведение, не соответствующее социальным и личным нормам. Одна из популярных версий того, как это происходит, состоит в том, что манипуляции с деиндивидуализацией снижают самосознание. Параллельно с предыдущими рассуждениями исследователи выделяют как публичные, так и частные компоненты деиндивидуализированного опыта. Считается, что ситуации, которые способствуют анонимности, уменьшают аспекты общественного самосознания, тогда как ситуации, которые уменьшают способность человека отличать себя от других, уменьшают аспекты личного самосознания.

Считается, что ситуации, которые способствуют анонимности, уменьшают аспекты общественного самосознания, тогда как ситуации, которые уменьшают способность человека отличать себя от других, уменьшают аспекты личного самосознания.

Таким образом, самосознание в своей основе связано с рефлексивным осознанием себя. В социальной психологии самосознание обычно рассматривается как включающее когнитивные и аффективные процессы, необходимые для саморегуляции. Было предложено множество теорий, описывающих эти процессы. И социальные психологи, и психологи личности активно проводят исследования по этой теме. Как следствие, исследования изучали влияние как ситуационных манипуляций (самосознания), так и индивидуальных различий (самосознания). В рамках каждого из этих подходов исследователи обычно проводят различие между более личными, частными аспектами самосознания и более публичными, самопрезентационными аспектами самосознания. Это верно как для переменных, связанных с повышенным самосознанием, так и для переменных, связанных с деиндивидуализацией и снижением самосознания. Из-за своей актуальности для саморегуляции множества различных типов поведения исследования и теории самосознания объединили такие разрозненные темы, как помощь, агрессия и самопрезентация, и навели мосты между традиционными различиями между социальной психологией и психологией личности.

Из-за своей актуальности для саморегуляции множества различных типов поведения исследования и теории самосознания объединили такие разрозненные темы, как помощь, агрессия и самопрезентация, и навели мосты между традиционными различиями между социальной психологией и психологией личности.

Ссылки:

- Карвер, К.С., и Шайер, М.Ф. (1981). Внимание и саморегуляция: подход теории управления к человеческому поведению. Нью-Йорк: Спрингер.

- Дюваль С. и Виклунд Р. А. (1972). Теория объективного самосознания. Нью-Йорк: Академическая пресса.

- Фенигштейн, А., Шайер, М.Ф., и Басс, А.Х. (1975). Общественное и частное самосознание: оценка и теория. Журнал консалтинговой и клинической психологии, 43, 522-527.

- Халл, Дж. Г., и Леви, А. С. (1979). Организационные функции личности: альтернатива модели самосознания Дюваля и Виклунда. Журнал личности и социальной психологии, 37, 756-768.

Об управлении образами себя в социальных ситуациях:&Nbsp; роль общественного самосознания

РЕЗЮМЕ. В этой статье будет кратко рассмотрена трактовка представления о себе в литературе по маркетингу. Затем будет предложено более динамичное отношение к себе, которое предполагает, что потребители, которые созерцают свое присутствие в социальных ситуациях, обрабатывают информацию о том образе, который требуется в этих ситуациях, а затем используют эту информацию для создания собственного образа посредством своих стратегических действий. использование товаров народного потребления. Переменная индивидуального различия, общественное самосознание, будет использоваться для различения людей, которые, вероятно, примут этот стратегический подход к самопрезентации, и тех, кто вряд ли примет этот подход.

В этой статье будет кратко рассмотрена трактовка представления о себе в литературе по маркетингу. Затем будет предложено более динамичное отношение к себе, которое предполагает, что потребители, которые созерцают свое присутствие в социальных ситуациях, обрабатывают информацию о том образе, который требуется в этих ситуациях, а затем используют эту информацию для создания собственного образа посредством своих стратегических действий. использование товаров народного потребления. Переменная индивидуального различия, общественное самосознание, будет использоваться для различения людей, которые, вероятно, примут этот стратегический подход к самопрезентации, и тех, кто вряд ли примет этот подход.

Ссылка:

Роберт Э. Бернкрант и Томас Дж. Пейдж-младший (1982), «Об управлении представлениями о себе в социальных ситуациях: роль общественного самосознания», в NA — Advances in Consumer Research Volume 09, eds. Эндрю Митчелл, Энн Абор, Мичиган: Ассоциация потребительских исследований, страницы: 452-455.

Эндрю Митчелл, Энн Абор, Мичиган: Ассоциация потребительских исследований, страницы: 452-455.

Достижения в исследованиях потребителей, том 9, 1982 Страницы 452-455

ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОМ Я В СОЦИАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ: РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОСОЗНАНИЯ

Роберт Э. Бернкрант, Университет штата Огайо

Томас Дж. Пейдж-младший (студент), The Огайо Государственный университет

РЕФЕРАТ —

В этой статье кратко рассматривается трактовка образа себя в литературе по маркетингу. Затем будет предложено более динамичное отношение к себе, которое предполагает, что потребители, которые созерцают свое присутствие в социальных ситуациях, обрабатывают информацию о том образе, который требуется в этих ситуациях, а затем используют эту информацию для создания собственного образа посредством своих стратегических действий.

ВВЕДЕНИЕ

Я-концепция рассматривается в литературе по маркетингу как относительно устойчивая характеристика человека, которая заставляет этого человека действовать так, как он (или она) считает, согласующимся с этой концепцией. Несколько исследователей предположили, что люди ищут и предпочитают продукты, которые, по их мнению, соответствуют их представлениям о самих себе (Birdwell, 1968, Dolich, 1969, Grubb and Hupp, 1968, Landon, 1974, Ross, 1971). Этот вывод был основан на достижении большего сходства между Я-концепцией индивида и образом его наиболее предпочтительного бренда, чем между его Я-концепцией и его наименее (или менее сильно) предпочитаемым брендом. Поскольку эти результаты основаны исключительно на ассоциативных свидетельствах, причинный поток, подразумеваемый этой моделью покупки-конгруэнтности я-концепции, вызывает серьезные вопросы.

Вторая серьезная проблема, связанная с понятием конгруэнтности Я-концепции и продукта, заключается в том, что оно подразумевает трансситуативную согласованность в выборе продукта. Люди предпочитают и покупают продукты, которые соответствуют их относительно слабому представлению о себе. Поскольку предполагается, что эта концепция стабильна в разных ситуациях, предполагается также, что выбор продукта стабилен в разных ситуациях. Однако эта подразумеваемая межситуационная стабильность несовместима с другими исследованиями потребителей, в которых изучалось влияние ситуаций на выбор продукта. Сэнделл (1968) обнаружил, что выбор напитка человеком сильно зависит от ситуации и что выбор человека в одной ситуации не обязательно является выбором в другой ситуации.

В более общем смысле хорошо известно, что показатели черт (включая самооценку), как правило, не очень хорошо предсказывают конкретное поведение в конкретной ситуации (Kassarjian, 19).71; Мишель, 1973). Эпштейн (1978, 1980), однако, утверждает, что стабильность черты появится, если устранить ошибки измерения поведения. В частности, он демонстрирует, что поведение может значительно различаться в зависимости от ситуации и по-прежнему демонстрировать постоянство, когда оно усредняется по многим ситуациям. Понятие конгруэнтности я-концепции и продукта не продемонстрировало этой согласованности, по крайней мере, в том виде, в каком оно рассматривается в литературе по поведению потребителей.

Альтернативная саморелевантная концептуализация, гораздо более специфичная для ситуации, чем традиционная модель конгруэнтности самоконцепции, обеспечивается теорией социальной идентичности (Schlenker, 1975, 1980). Эта теория предполагает, что люди, которые собираются войти в ситуацию, пытаются определить впечатление, которое требуется или может быть вознаграждено в этой ситуации. Затем они пытаются представить себя так, чтобы, по их мнению, произвести должное впечатление. Другими словами, люди будут вознаграждать последовательные представления о себе. В одних ситуациях они будут проецировать позитивные представления о себе, а в других — негативные. Таким образом, это не устойчивая черта личности, а образ, которым манипулируют для достижения положительных результатов. Это предполагает очень существенные ситуационные различия в типах образов, которые люди будут проецировать.

В поддержку этого феномена было показано, что люди будут представлять себя в манере, несовместимой с их собственным самовосприятием, если аудитория, вероятно, поверит этому непоследовательному представлению и будет в интересах индивидуума (Schlenker, 1975). Значительное количество других исследований также показало, что люди будут спонтанно высказывать свое мнение, сообщать о своем поведении и делать другие заявления, которые несовместимы с их собственными внутренними убеждениями, когда считается, что эти мнения или поведение согласуются с ситуационными обстоятельствами (см. Schlenker. 19).80; и Джонс и Вортман, 1973).

Колдер и Бернкрант (1977) показали, что потребители способны формировать впечатление о других на основе выбора ими торговой марки и что эти впечатления чувствительны к ситуационным непредвиденным обстоятельствам. Также было показано, что люди, обдумывающие свое присутствие в ситуации, будут выбирать продукты для использования в этой ситуации, которые согласуются с непредвиденными условиями вознаграждения в этой ситуации (Бернкрант, 1981). Если эти ситуационные непредвиденные обстоятельства меняются, люди меняют свой выбор продуктов. В исследовании, представленном ниже, будет показано, что если при манипулировании ситуациями люди выбирают продукты, которые проецируют непоследовательные или противоречивые, но вознаграждают последовательные образы, то этот результат находится в прямом противоречии с переходной стабильностью, подразумеваемой конгруэнтностью Я-концепции и продукта. литература.

Если эти ситуационные непредвиденные обстоятельства меняются, люди меняют свой выбор продуктов. В исследовании, представленном ниже, будет показано, что если при манипулировании ситуациями люди выбирают продукты, которые проецируют непоследовательные или противоречивые, но вознаграждают последовательные образы, то этот результат находится в прямом противоречии с переходной стабильностью, подразумеваемой конгруэнтностью Я-концепции и продукта. литература.

Общественное самосознание

Весьма вероятно, что некоторые люди будут более чувствительны, чем другие, к впечатлениям, которые требуются или могут быть вознаграждены в социальных ситуациях. Эти люди также могут быть более склонны, чем другие, представлять себя так, чтобы произвести желаемое впечатление в данных ситуациях. Выделение переменной, которая идентифицирует этих людей, позволит маркетологам охватить группы, которые могут быть особенно склонны использовать потребительские товары для создания и демонстрации благоприятных образов самих себя. Считается, что такой переменной является общественное самосознание.

Считается, что такой переменной является общественное самосознание.

Теория самосознания в целом «касается процесса саморегуляции, который контролирует интенсивность и направление текущего поведения. принимает за эталон надлежащего поведения» в данной ситуации (Вегнер и Валлахер, 1980, с. 247). Чем больше ситуационно индуцированное самосознание, тем больше соответствие поведенческим стандартам.

В дополнение к ситуационно-индуцированному самосознанию, похоже, существует склонность к самосознанию, называемая самосознанием. Общественное самосознание — это переменная индивидуального различия, которая объясняет склонность человека принимать точку зрения других людей и рассматривать себя (или себя) так, как это делают другие (Fenigstein, Scheier, and Buss, 1975; Carver and Glass, 1976). . Люди с высоким общественным самосознанием особенно озабочены своей социальной внешностью и впечатлением, которое они производят на других (Turner et al., 19).78).

«Исследователи, работающие в этой области, неявно исходили из того, что индивидуальные различия в самосознании будут оказывать такое же влияние на поведение, как и ситуационные манипуляции с сосредоточенным на себе вниманием» (Вегнер и Валлахер, 1980, стр. 249). Это предположение подтверждается относительно небольшим количеством исследований общественного самосознания. Например, Фенигштейн (1979) обнаружил, что женщины с высоким общественным самосознанием были более чувствительны к неприятию группой сверстников и менее желали присоединяться к группе в будущем, чем женщины с низким общественным самосознанием. сознание. Шайер (1980) проверил гипотезу о том, что люди с высоким общественным самосознанием должны больше стараться создать благоприятный общественный имидж и, следовательно, с большей вероятностью должны изменить свои собственные убеждения, чтобы сделать их более совместимыми с убеждениями окружающих, чем люди с низким общественным самосознанием. -сознание. Чтобы проверить эту гипотезу, он попросил испытуемых написать эссе, отражающее их мнение по проблеме, и сказал им, что это эссе будет обсуждаться с другим человеком. Его результаты показали, что люди с высоким общественным самосознанием выражали более умеренные мнения, чем те, которых они действительно придерживались, тогда как люди с низким общественным самосознанием не меняли своего мнения.

249). Это предположение подтверждается относительно небольшим количеством исследований общественного самосознания. Например, Фенигштейн (1979) обнаружил, что женщины с высоким общественным самосознанием были более чувствительны к неприятию группой сверстников и менее желали присоединяться к группе в будущем, чем женщины с низким общественным самосознанием. сознание. Шайер (1980) проверил гипотезу о том, что люди с высоким общественным самосознанием должны больше стараться создать благоприятный общественный имидж и, следовательно, с большей вероятностью должны изменить свои собственные убеждения, чтобы сделать их более совместимыми с убеждениями окружающих, чем люди с низким общественным самосознанием. -сознание. Чтобы проверить эту гипотезу, он попросил испытуемых написать эссе, отражающее их мнение по проблеме, и сказал им, что это эссе будет обсуждаться с другим человеком. Его результаты показали, что люди с высоким общественным самосознанием выражали более умеренные мнения, чем те, которых они действительно придерживались, тогда как люди с низким общественным самосознанием не меняли своего мнения.

Существующие исследования общественного самосознания (Fenigstein, 1979; Scheier, 1980) показали, что люди с высокими баллами по этому конструкту более чувствительны, чем другие, к впечатлению, которое они производят в социальных ситуациях, и лучше осознают действия, мысли и чувства соответствующих других людей. Разумно ожидать, но это никогда не было доказано, что люди с высокими баллами по этой переменной также будут более склонны, чем люди с низкими баллами, использовать потребительские товары для создания благоприятного впечатления. В этом исследовании ожидалось, что люди с высоким общественным самосознанием будут выбирать продукты, более соответствующие типу впечатления, необходимого в данной ситуации, чем люди с низким общественным самосознанием.

МЕТОД

Метод, использованный в этом исследовании, был аналогичен процедуре, использованной ранее Колдером и Бурнкрантом (1977). Были разработаны сценарии, которые оказались реалистичными и репрезентативными для той ситуации, с которой может столкнуться испытуемый. Сценарии описывали испытуемую и ее мужа (все испытуемые были замужними женщинами), готовившихся к ужину с начальником мужа. Хозяина всегда описывали как гурмана, который в прошлом подавал мужу и жене утенка, запеченного в вишнево-винном соусе, салат из артишоков и юбилейную вишню на десерт. Затем сценарии манипулировали впечатлением, требуемым в данной ситуации. В половине сценариев босс описывался как предпочитающий продвигать по службе людей, чьи вкусы и интересы очень похожи на его собственные. В других сценариях босс описывался как предпочитающий продвигать по службе людей, чьи вкусы и интересы сильно отличаются от его собственных.

Сценарии описывали испытуемую и ее мужа (все испытуемые были замужними женщинами), готовившихся к ужину с начальником мужа. Хозяина всегда описывали как гурмана, который в прошлом подавал мужу и жене утенка, запеченного в вишнево-винном соусе, салат из артишоков и юбилейную вишню на десерт. Затем сценарии манипулировали впечатлением, требуемым в данной ситуации. В половине сценариев босс описывался как предпочитающий продвигать по службе людей, чьи вкусы и интересы очень похожи на его собственные. В других сценариях босс описывался как предпочитающий продвигать по службе людей, чьи вкусы и интересы сильно отличаются от его собственных.

Субъекты были распределены по сценариям путем случайного распределения тестовых буклетов. После прочтения сценария испытуемому было предложено описать блюдо, которое она подаст, когда к обеду придет босс. Для этой цели был предусмотрен ряд пустых строк. После описания еды испытуемых просили заполнить шкалы самосознания Фенигштейна, Шайера и Басса (1975).

Еда, предоставленная каждым испытуемым, затем была введена в новую анкету и дана отдельной группе испытуемых, которые оценивали характеристики блюд, приготовленных первоначальными субъектами. Эти судьи не знали о манипуляциях и условиях, которые вызывали каждый прием пищи. Каждый судья оценивал все блюда, приготовленные первыми испытуемыми, с точки зрения их изысканности и того, были ли они изысканными блюдами. Кроме того, судьи также оценили каждое блюдо с точки зрения его сходства с блюдом, которое подал босс (например, утенок, запеченный в соусе из вишни и вина, салат из артишоков и вишневый юбилей).

Зависимые переменные были сгенерированы судьями. Это были оценки судей за изысканность блюд, гастрономические характеристики, сходство или отличие от утенка, запеченного в вишнево-винном соусе, салата из артишоковой сердцевины и вишневого юбилея.

В этом исследовании использовались две независимые переменные. Первая независимая переменная заключалась в том, требовала ли ситуация, описанная первоначальным испытуемым, произвести впечатление о человеке, похожем на босса или отличном от него. Вторая независимая переменная была создана путем получения оценки общественного самосознания для каждого исходного субъекта. Затем испытуемые были разделены на группы с высоким и низким общественным самосознанием по медиане разделения их баллов по этому параметру. Таким образом, план соответствовал факторному плану эксперимента между испытуемыми в соотношении 2 (похожее или разное впечатление) на 2 (высокое общественное самосознание по сравнению с низким).

Вторая независимая переменная была создана путем получения оценки общественного самосознания для каждого исходного субъекта. Затем испытуемые были разделены на группы с высоким и низким общественным самосознанием по медиане разделения их баллов по этому параметру. Таким образом, план соответствовал факторному плану эксперимента между испытуемыми в соотношении 2 (похожее или разное впечатление) на 2 (высокое общественное самосознание по сравнению с низким).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Предварительный факторный многомерный дисперсионный анализ 2 x 2 был выполнен для трех зависимых переменных для создания корреляционной матрицы внутри ячейки (или ошибки) зависимых переменных. Это обеспечивает корреляции между зависимыми переменными, не зависящие от эффектов лечения. Это было сделано для того, чтобы определить, будет ли уместно объединить любую из зависимых переменных в шкалы, состоящие из нескольких пунктов. Анализ показал, что оценки изысканности и изысканности коррелируют на уровне 0,9. 3 (p < 0,001), но шкала сходства не коррелировала ни с одной из двух других шкал. Таким образом, была создана шкала для изысканных гурманов путем суммирования оцененных оценок по шкалам изысканности и для гурманов. Шкала сходства сохранялась как отдельная зависимая переменная для последующего анализа этих данных.

3 (p < 0,001), но шкала сходства не коррелировала ни с одной из двух других шкал. Таким образом, была создана шкала для изысканных гурманов путем суммирования оцененных оценок по шкалам изысканности и для гурманов. Шкала сходства сохранялась как отдельная зависимая переменная для последующего анализа этих данных.

Для двух оставшихся зависимых переменных был проведен факторный многомерный дисперсионный анализ 2 x 2 (см. Таблицу 1). Многофакторный эффект оценки самосознания испытуемых был значительным (p < 0,05). Изучение одномерных коэффициентов F показывает, что многомерный эффект был обусловлен влиянием общественного самосознания на сходство выбранных блюд (p < 0,05). Средние значения (см. Таблицу 2) показывают, что это было связано с большей тенденцией субъектов с высоким общественным самосознанием (по сравнению с субъектами с низким общественным самосознанием) подавать блюда, которые были похожи на еду, первоначально предоставленную начальником.

Высокозначимый (p < 0,0001) многофакторный эффект был также получен при обработке оттисков похожими и разными. Одномерные F-коэффициенты показывают, что это произошло из-за влияния требуемого впечатления на утонченно-гурманскую характеристику выбранных блюд (p < 0,0001). Таблица средних значений показывает, что, когда требовалось аналогичное впечатление, готовилась более изысканная изысканная еда, чем когда требовалось другое блюдо. [Чтобы оценить возможные артефакты спроса, которые могли повлиять на этот результат, в конце анкеты испытуемых спросили, какова, по их мнению, цель эксперимента. В ответ на этот вопрос никто правильно не угадал проверяемую гипотезу.]

Одномерные F-коэффициенты показывают, что это произошло из-за влияния требуемого впечатления на утонченно-гурманскую характеристику выбранных блюд (p < 0,0001). Таблица средних значений показывает, что, когда требовалось аналогичное впечатление, готовилась более изысканная изысканная еда, чем когда требовалось другое блюдо. [Чтобы оценить возможные артефакты спроса, которые могли повлиять на этот результат, в конце анкеты испытуемых спросили, какова, по их мнению, цель эксперимента. В ответ на этот вопрос никто правильно не угадал проверяемую гипотезу.]

ТАБЛИЦА 1

МНОГОВАРИАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ДИСПЕРСИЙ

ОБСУЖДЕНИЕ

Первоначально утверждалось, что люди будут чувствительны к тому впечатлению, которое требуется в различных ситуациях, и что они будут стремиться создать впечатление, соответствующее тому, что требуется посредством их стратегический выбор потребительских товаров. Это утверждение было подтверждено данными. Было обнаружено, что потребители готовили блюдо, которое было более изысканным, когда изысканное впечатление могло быть вознаграждено, и они готовили блюдо, которое было менее изысканным, когда требовалось другое впечатление. Результаты показывают, что потребители действительно используют потребительские товары для создания впечатлений и что их выбор этих товаров согласуется с непредвиденными обстоятельствами вознаграждения, присущими социальным ситуациям. Кроме того, это показывает, что их выбор товаров не является стабильным в разных ситуациях.

Было обнаружено, что потребители готовили блюдо, которое было более изысканным, когда изысканное впечатление могло быть вознаграждено, и они готовили блюдо, которое было менее изысканным, когда требовалось другое впечатление. Результаты показывают, что потребители действительно используют потребительские товары для создания впечатлений и что их выбор этих товаров согласуется с непредвиденными обстоятельствами вознаграждения, присущими социальным ситуациям. Кроме того, это показывает, что их выбор товаров не является стабильным в разных ситуациях.

Это подразумевает более активный процесс принятия потребительских решений и поведения, чем предполагает модель конгруэнтности Я-концепции. Согласно конгруэнтности Я-конгруэнтности, у индивида имеется относительно устойчивое представление о себе (себе), которое он (она) стремится выразить в своем покупательском поведении. Это предполагает относительно стабильный выбор продуктов и их использование в разных ситуациях, когда выбранные продукты соответствуют концепции человека о себе. Благодаря случайному распределению испытуемых в этом экспериментальном плане только после теста две группы не должны были существенно различаться с точки зрения их совокупных представлений о себе. Поэтому маловероятно, что различия в представлениях о себе между двумя группами могли объяснить результаты, и мы вынуждены заключить, что разные типы продуктов были выбраны для того, чтобы спроецировать разные представления о себе. Настоящее исследование предполагает, что потребители сначала определяют тип впечатления, которое может привести к положительным результатам в данной социальной ситуации, а затем выбирают продукты для использования в этой ситуации, которые, по их мнению, помогут создать это впечатление.

Благодаря случайному распределению испытуемых в этом экспериментальном плане только после теста две группы не должны были существенно различаться с точки зрения их совокупных представлений о себе. Поэтому маловероятно, что различия в представлениях о себе между двумя группами могли объяснить результаты, и мы вынуждены заключить, что разные типы продуктов были выбраны для того, чтобы спроецировать разные представления о себе. Настоящее исследование предполагает, что потребители сначала определяют тип впечатления, которое может привести к положительным результатам в данной социальной ситуации, а затем выбирают продукты для использования в этой ситуации, которые, по их мнению, помогут создать это впечатление.

Первоначально также утверждалось, что люди с высоким общественным самосознанием должны быть более чувствительны к типу впечатления, требуемого в социальных ситуациях, и они должны быть более склонны действовать в соответствии с этим впечатлением, чем люди с низким уровнем самосознания. общественное самосознание. Подтверждение этого утверждения потребовало бы значительного эффекта взаимодействия, чтобы в подобных условиях люди с высоким общественным самосознанием выбрали бы еду, которая была бы больше похожа на еду, которую первоначально подавал босс, и более изощренная, чем еда, выбранная людьми с низким общественным самосознанием. Субъекты с самосознанием, но в других условиях, субъекты с высоким самосознанием должны были выбрать еду, которая больше отличалась от еды, первоначально подаваемой боссом, и была менее изысканной. Это взаимодействие не вытекало из данных. Таким образом, оказывается, что субъекты с высоким общественным самосознанием не более склонны действовать в соответствии с непредвиденными обстоятельствами вознаграждения, присущими социальным ситуациям. Вместо этого субъекты с высоким общественным самосознанием могут осознавать, какое впечатление они производят, но они не обязательно используют это знание, чтобы получить одобрение других. Другими словами, даже если люди с высоким общественным самосознанием могут осознавать, какое впечатление необходимо произвести, чтобы получить одобрение со стороны других, само по себе это знание не гарантирует автоматически, что они будут стремиться получить такое одобрение (Wegner and Vallacher, 19).

общественное самосознание. Подтверждение этого утверждения потребовало бы значительного эффекта взаимодействия, чтобы в подобных условиях люди с высоким общественным самосознанием выбрали бы еду, которая была бы больше похожа на еду, которую первоначально подавал босс, и более изощренная, чем еда, выбранная людьми с низким общественным самосознанием. Субъекты с самосознанием, но в других условиях, субъекты с высоким самосознанием должны были выбрать еду, которая больше отличалась от еды, первоначально подаваемой боссом, и была менее изысканной. Это взаимодействие не вытекало из данных. Таким образом, оказывается, что субъекты с высоким общественным самосознанием не более склонны действовать в соответствии с непредвиденными обстоятельствами вознаграждения, присущими социальным ситуациям. Вместо этого субъекты с высоким общественным самосознанием могут осознавать, какое впечатление они производят, но они не обязательно используют это знание, чтобы получить одобрение других. Другими словами, даже если люди с высоким общественным самосознанием могут осознавать, какое впечатление необходимо произвести, чтобы получить одобрение со стороны других, само по себе это знание не гарантирует автоматически, что они будут стремиться получить такое одобрение (Wegner and Vallacher, 19). 80).

80).

Получен главный эффект для общественного самосознания. Люди с высоким общественным самосознанием, как правило, готовили еду, которая была больше похожа на еду, первоначально поданную боссом, вне зависимости от вероятности того, что подобное впечатление будет вознаграждено. Таким образом, оказывается, что люди с высоким общественным самосознанием могут быть более чувствительны к прошлому поведению человека, с которым они планируют взаимодействовать, чем к непредвиденным обстоятельствам ситуации. Это открытие, по-видимому, является первым экспериментальным подтверждением того, что Вегнер и Валлахер (1980) называют принципом недавности. Эта теория утверждает, что основной детерминантой поведения самосознающего человека является степень, в которой потенциальный источник влияния уже оказывает или недавно оказывал влияние на поведение человека. Таким образом, недавнее прошлое действие начальника, подавшего изысканную еду, должно иметь более доминирующее влияние на выбор блюд субъектом, чем непредвиденные обстоятельства вознаграждения. В свете этой теории неудивительно, что испытуемые с высокой публичной застенчивостью выбирали блюда, похожие на те, что уже подавал босс, независимо от того, какое впечатление требовалось в данной ситуации.

В свете этой теории неудивительно, что испытуемые с высокой публичной застенчивостью выбирали блюда, похожие на те, что уже подавал босс, независимо от того, какое впечатление требовалось в данной ситуации.

ТАБЛИЦА 2

ТАБЛИЦА СРЕДСТВ ДЛЯ MANOVA РЕЗУЛЬТАТЫ ТАБЛИЦЫ 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эти результаты показывают, что важным соображением при выборе продуктов, используемых в социальных ситуациях, может быть впечатление, которое может быть создано при использовании этих продуктов. продукты. Продавцы продуктов общественного потребления могут повысить эффективность своих маркетинговых программ, изучая ситуации, в которых потребляются их продукты. Это исследование должно включать оценку типов впечатлений, которые могут привести к благоприятным результатам в таких ситуациях, а также оценку впечатлений, которые могут быть получены при использовании торговых марок производителя. Эта информация может помочь маркетологам разработать рекламные и другие стратегии для уточнения и усиления связи между их брендами и набором связанных желаемых впечатлений.

Исследование также предполагает, что для социально потребляемых продуктов общественное самосознание может быть важной переменной сегментации. Это может помочь выделить тип человека, который, вероятно, хорошо осведомлен о типе впечатления, необходимого в данной ситуации, и знает о типах продуктов, которые можно использовать для создания этого впечатления.

ССЫЛКИ

Белк, Р. В. (1975), «Ситуационные переменные и поведение потребителей», Journal of Consumer Research, 2,3, 157–164.

Birdwell, AE (1968), «Исследование влияния соответствия изображений на потребительский выбор», Journal of Business, 41. 76–88.

Бернкрант, Р. Э. (1980), «Объяснение социальной идентичности для межличностного поведения потребителей», Серия рабочих документов Университета штата Огайо, WPS 80-32.

Колдер, Б. Дж. и Бернкрант, Р. Э. (1977), «Межличностное влияние на поведение потребителей: подход теории атрибуции», Journal of Consumer Research, &. 29-38.

29-38.

Карвер, К.С. и Гласс, Д.К. (1976), «Шкала самосознания: исследование дискриминантной валидности», Журнал оценки личности. 2, 169-172.

Долич, И. Дж. (1969), «Отношения соответствия между представлениями о себе и брендами продуктов», Журнал маркетинговых исследований. 6, 80-84.

Эпштейн, С. (1979), «Стабильность поведения: I. О предсказании большинства людей большую часть времени», Journal of Personality and Social Psychology, 37, 7, 1097-1126.

Эпштейн, С. (1980), «Стабильность поведения: II. Значение для психологических исследований», Американский психолог, 35, 9, 790-806.

Фенигштейн, А. (1979), «Самосознание, самосознание и социальное взаимодействие»,: Журнал личности и социальной психологии, 37, 1, 75–86.

Фенигштейн, А., Шайер, М. Ф. и Басс, А. С. (1975), «Общественное и личное самосознание: оценка и теория», Журнал консалтинговой и клинической психологии, 43, 4, 522–527.

Грин, П. Е. и Рао, В. Р. (1972), «Конфигурационный синтез в многомерном масштабировании», Журнал маркетинговых исследований, 91, 65–68.

Грабб, Э. Л. и Рупп, Г. (1968), «Восприятие самообобщенных стереотипов и выбор бренда», Журнал маркетинговых исследований, 5, 58–63.

Джонс, Л. Э. и Вортман, К. (1973), «Заискивание: атрибутивный подход» (Морристаун, Нью-Джерси: General Learning Press).

Кассарджян, Х.Х. (1971), «Личность и поведение потребителей: обзор», Журнал маркетинговых исследований, 8, 409.-418.

Лэндон, Э. Л. (1974), «Я-концепция, идеальная Я-концепция и покупательские намерения потребителей»,: Journal of Consumer Research, 1, 44–51.

Мишель, В. (1973), «На пути к Социальное обучение, реконцептуализация личности», Psychological Review, 80. 4, 252-283.

Росс, И. (1971), «Я-концепция и предпочтение бренда», Journal of Business, 64, 38-50.