| Учения великих учителей Индии > Будда | |||

Будда (Сиддхартха Гаутама) Родился: около 563 г. до н.э. в Капилавасту (Индия). Предполагаемое место рождения Будды называется Лумбини и находится на территории нынешнего Непала. Родной город Гаутамы, Капилавасту, также располагается в современном Южном Непале. Умер: около 483 г. до н.э. в Кушинагаре (Индия). Основные труды: изречения Будды были собраны и записаны много лет спустя после его смерти. Сутры, составляющие часть палийской Типитаки, считаются наиболее близкими тому, о чём в действительности учил Будда. Главные идеи:

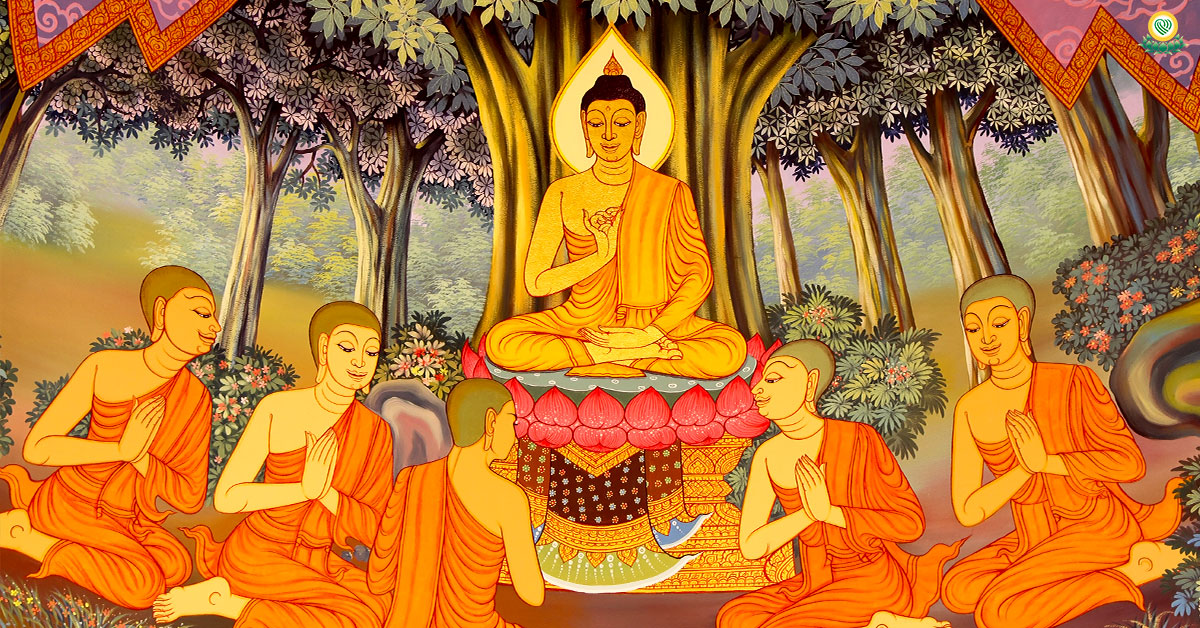

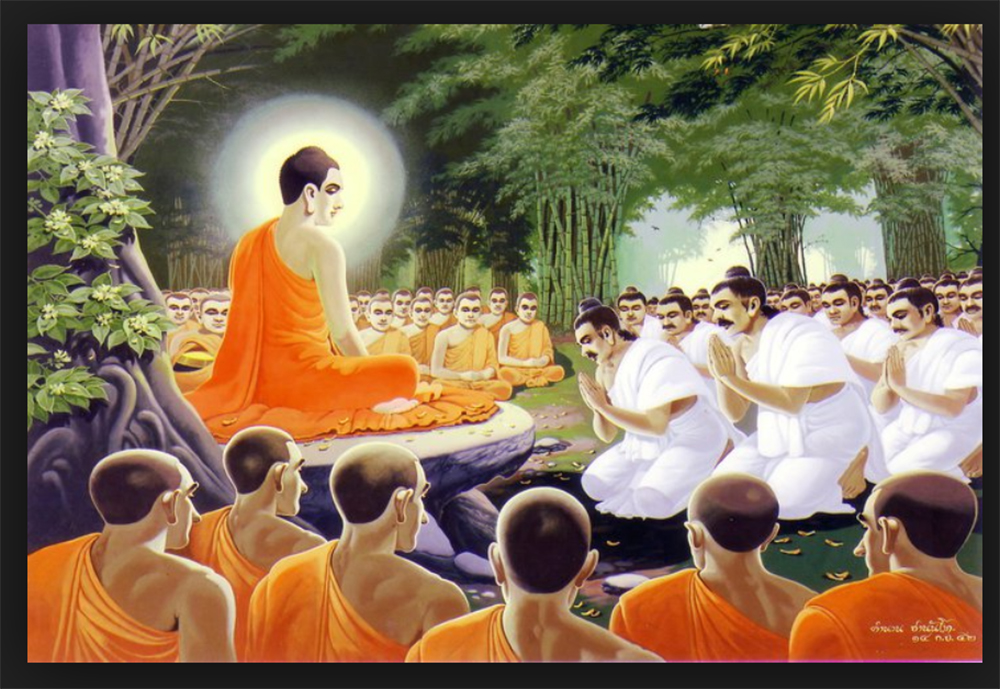

Будда принадлежал к горстке тех личностей, известных истории человечества, в которых оно достигает своего высочайшего развития. Его благородный характер, проницательный ум, любовь к человечеству и трансцендентная мудрость сделали его объектом поклонения миллионов людей. Он был философом, врачевателем душ и основателем новой религии. Во времена Будды Индия переживала глубокие социальные перемены. Меньшие государства и территории поглощались государствами более крупными, проявлявшими имперские притязания. Ведийская религия выродилась в простое исполнение ритуалов. Общество жёстко разделилось на касты, низшие из которых несли двойное бремя: экономической эксплуатации и социального угнетения. Многие умы обратились к поискам той идеологии, которая смогла бы сделать осмысленной жизнь в столь шаткую эпоху. Первым плодом новых интеллектуальных исканий стала философия упанишад. В этой философии Высшая реальность, стоящая за эмпирическим миром, названа Брахманом. Многие талантливые, энергичные люди, обратившиеся к поискам новой идеологии, не были удовлетворены философией упанишад. СИДДХАРТХА ГАУТАМА Будда родился около 563 г. до н.э. Его назвали Сиддхартхой (Sidhartha), что означает «Достигший цели», а его родовое имя было Гаутама (Gautama). Позже его стали называть Шакьямуни (Sakyamuni), то есть «Отшельник, мудрец из племени шакьев», поскольку он происходил из шакьев — воинственного племени, жившего в предгорьях Гималаев. Отец Гаутамы был племенным вождём, и мальчик воспитывался как царевич, в роскоши. Хотя его отец распорядился, чтобы царевич изучил все науки и искусства, подобающие его положению, от Гаутамы утаивали правду о бедствиях повседневной жизни простого человека. Следуя традиции, отец Гаутамы женил его на девушке по имени Яшодхара (Yasodhara), которая родила царевичу сына, названного Рахулой (Rahula). Поиски пути, ведущего к коренному преодолению страданий, свойственных положению человека в этом мире, стали главной движущей силой в жизни Гаутамы. Он решил отречься от трона и семьи и стать странствующим аскетом. Вначале он последовал по пути йогической медитации вместе с двумя отшельниками-брахманами. Ему удалось достичь высоких уровней медитативного сознания. Но этот путь не удовлетворял его, поскольку не отвечал главной цели его поисков. Затем он прошёл путь строжайшей аскезы. Наконец он сел под деревом ЧЕТЫРЕ БЛАГОРОДНЫЕ ИСТИНЫ Будда узрел путь, ведущий к окончанию всех страданий и к освобождению (нирвана, nirvana). Теперь он раздумывал над тем, готов ли мир к столь глубокому учению; однако, в конце концов он решил проповедовать своё учение. Будда отправился в Сарнатх и прочёл свою первую проповедь в Оленьем Парке. Его первую проповедь называют «Первым поворотом колеса Дхармы«. Свой путь Будда назвал Срединным, поскольку отвергал и аскетизм, и гедонизм как односторонние крайности. Есть две крайности в этом мире, о монахи, которых следует избегать странствующему монаху. Что это за крайности? Стремление к удовлетворению желаний и потакание чувственным удовольствиям, низменное, недостойное, неблагородное и бесполезное; и стремление к лишениям и самоистязанию, болезненное, неблагородное и бесполезное. Есть и Срединный путь, о монахи, открытый Татхагатой (Tathagata) [то есть Буддой], избегающий обеих этих крайностей. Он приносит ясное знание и прозрение, он даёт мудрость и ведёт к душевному миру, пробуждению, просветлению и нирване… Далее Будда провозглашает свои Четыре Благородные Истины: «Вот, о монахи, благородная истина о страдании ( «Вот, о монахи, благородная истина о причине страдания: это желание, приводящее к рождению, соединенное с удовольствием от похоти, находящее удовольствие там и тут, само желание удовольствия…» «Вот, о монахи, благородная истина о прекращении страдания: прекращение желания, отрешённость, отказ, освобождение, непривязанность». «Вот, о монахи, благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания, — это Благородный Восьмеричный Путь: верные взгляды, верное намерение, верная речь, верное действие, верные средства к жизни, верное усилие, верное памятование и верное сосредоточение…» Словно хороший врач, Будда диагностировал болезнь, обнаружил её причину и предписал способ излечения от неё. За этим диагнозом и рецептом, звучащим довольно незамысловато, лежит глубокое философское открытие. Первую часть этого открытия составляет то, что Будда называл «Тремя характеристиками бытия»: Все составляющие бытия преходящи. Все составляющие бытия лишены своего «я».  Все составляющие бытия исполнены страдания. По мнению Будды, изменчивый, преходящий поток событий никогда не может быть источником подлинного счастья и душевного мира; напротив, он приносит страдания, потому что человеческая природа, исполненная желаний, никогда не может удовлетвориться непостоянным. Во второй части своего философского открытия Будда переходит от указания на непостоянство к теории причинности, или к закону взаимозависимого происхождения (пратитья-самутпада, pratitya-samutpada): Когда есть это, появляется и то; при возникновении этого возникает и то. Когда нет этого, не возникает и то; при исчезновении этого исчезает и то. В своём понимании причинности Будда также последовал Срединному Пути — между сторонниками этернализма и нигилизма. Одни его современники, этерналисты, следуя учению Вед, утверждали, что человеческая личность (атман) вечна. Будда возражал против этого учения — как потому, что оно было недоказуемо, так и потому, что оно поддерживало в человеке желания и таким образом порождало страдания. Закон взаимозависимого происхождения провозглашён Буддой — это закон Срединного Пути. Верно, что всё непостоянно, однако все события обусловлены другими и в свою очередь сами создают условия для следующих событий. Коротко говоря, каждое событие имеет свою причину и является причиной других событий. В своей «Беседе о причинно-следственной связи» Будда отмечает четыре характеристики причинности: (1) объективность, (2) необходимость, (3) неизменность и (4) обусловленность. Этот закон открылся Будде в ночь его просветления, и он стал основанием всей его системы. Не только такие характерные для его учения понятия, как непостоянство, отсутствие «я» и страдание, проистекают из закона взаимозависимого возникновения, но и его диагноз и средство исцеления от страданий, присущих человеческой жизни, также основываются на этом законе. БЛАГОРОДНЫЙ ВОСЬМЕРИЧНЫЙ ПУТЬ Цель практики буддизма — положить конец перевоплощениям и достичь нирваны. Важнейшей частью буддийского учения является система саморазвития личности, необходимая для достижения цели. Эта система представляет собой Благородный Восьмеричный Путь. Первые две части его — верные взгляды и верное намерение — составляют мудрость; следующие три — верная речь, верное поведение и верные средства к жизни — составляют нравственность; последние три — верное усилие, верное памятование и верное сосредоточение — составляют сосредоточение. Переход от мудрости к нравственности и сосредоточению образует восходящую спираль. Вначале человек переживает проблеск мудрости, подвигающей его к нравственности и к началу сосредоточения. В свою очередь, сосредоточение углубляет мудрость. Возросшая мудрость укрепляет нравственность, ведущую к более высоким уровням сосредоточения. В конце концов, восходящая спираль приводит к нирване. Буддийская нравственность основывается на пяти принципах поведения. Три этих фактора Благородного Восьмеричного Пути — верное действие, верная речь и верные средства к жизни — составляют нравственность. Нравственное поведение помогает вести счастливую и гармоничную жизнь как отдельному человеку, так и обществу. Это непременное основание всякого более высокого достижения. В практике буддизма важнейшее место занимает не нравственное поведение — несмотря на всё своё значение, оно остаётся подготовительным этапом, — а медитация, в ходе которой созерцаются истины о природе Вселенной и человеческого бытия, тогда как сознание постепенно становится более отвлечённым и менее привязанным к вещам. Одна из эффективных техник медитации называется смрити (smriti), » памятование», то есть «самонаблюдение». Оно заключается в различительном созерцании (випашьяна, vipasyana) телесных ощущений, эмоций и дхарм (элементов), образующих пять скандх. Например, Будда так объясняет медитационное созерцание эмоций: Итак, о монахи, монах, переживающий приятное чувство, понимает, что он переживает приятное чувство; переживая же неприятное чувство, он понимает, что переживает неприятное чувство… он живёт, наблюдая природу возникновения чувств, наблюдая природу исчезновения чувств… так он живёт, ни к чему не привязываясь… Похожие наставления даются относительно «памятования» телесных ощущений, мыслей и дхарм. Целью всего этого является самообладание, ведущее к прекращению привязанностей. Просветление —это свобода от привязанностей и уравновешенность. Нет желаний, а потому нет и страдания. Однажды Будду спросили, существует ли святой (то есть достигший нирваны) после своей смерти, или же не существует. Он ответил на это, что такой вопрос, равно как и подобные ему — например, «Вечен мир или не вечен?», — не способствует назиданию и потому бесполезен. Основная проблема — это проблема страдания и его прекращения. Метафизические споры лишь отвлекают от цели спасения. Будда утверждал, что человек, который считает, что сначала необходимо разрешить метафизические проблемы, а потом уже вступать на путь просветления, подобен тому, кто, будучи ранен отравленной стрелой, не позволяет хирургу извлечь её, покуда не узнает, кто выпустил эту стрелу, как его звали и т.д. Из основателей религий Будда был единственным, кто не признавал никакого божественного авторитета ни в каком виде. Тхеравадины считают, что всё обусловлено и преходяще. Нет ничего трансцендентного. Будда был свего лишь человеком — пусть и уникальным, превосходящим всех остальных. Религия Тхеравады заключается в следовании Благородному Восьмеричному Пути. Сторонники Махаяны, напротив, считают, что необусловленное и трансцендентное существует. Только мир повседневного эмпирического опыта обусловлен и непостоянен. Слова Будды о том, что нирвана не поддаётся описаниям, они приводят в доказательство существования необусловленного. Последователи Махаяны утверждают далее, что сам Будда и многие другие святые составляют часть трансцендентального мира. На этой основе и развилась полнокровная народная буддийская религия. Своему пути к освобождению Будда обучал в течении сорока пяти лет. Он утверждал, что лишь тот, кто оставил мир и стал монахом, может достичь цели, то есть нирваны. По настоянию Будды его последователи образовали общину, получившую название сангхи (sangha). Учение Будды рисует картину благополучного общества. Самая главная черта этого общества — отсутствие классов. Все одинаково равны перед нравственным законом. Будда одобрял республиканскую форму правления. Его собственная община (сангха) строилась по республиканской модели. Будда ясно осознавал, что на смену республиканскому правлению приходит монархическое. Царю, Будда рекомендовал политику миротворчества. Царю следует часто советоваться с мудрецами из числа его подданных. Он должен придерживаться древних принципов, таких, как почитание старших. Обязанность царя — обеспечить защиту и безопасность не только всего общества, но даже зверей и птиц. Политика миротворчества предполагает мягкие наказания и умеренные налоги. Царь обязан наставлять своих подданных в пяти принципах добродетельного поведения: ненасилии, щедрости, половой сдержанности, правдивости и умеренности. После сорока пяти лет неустанного и активного наставничества Будда скончался в возрасте восьмидесяти лет. «Всё, что состоит из частей, подвержено разрушению. Прилежно стремитесь к достижению цели!» Это последняя речь Совершенного.

| |||

| Нараян Чампават | |||

Страстям здесь не место

Допускают, что около трех тысяч лет назад, в VII или VI веке до нашей эры, на севере Индии родился Сиддхартха Гаутама, или Будда Шакьямуни, который считается основателем одной из мировых религий. Сегодня буддизм не просто распространен — он моден в разных уголках мира. Вполне вероятно, как-то вы сравнивали чувство счастья с нирваной, а может, любите одноименную американскую группу, возможно, когда делали глупость, жалели, что «испортили карму», а возможно, даже пробовали заниматься йогой. Но какой смысл вкладывают в это последователи буддизма?

Сегодня буддизм не просто распространен — он моден в разных уголках мира. Вполне вероятно, как-то вы сравнивали чувство счастья с нирваной, а может, любите одноименную американскую группу, возможно, когда делали глупость, жалели, что «испортили карму», а возможно, даже пробовали заниматься йогой. Но какой смысл вкладывают в это последователи буддизма?

Недавно в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко открылась выставка «Будда. Прошедший по мирам сансары» — по сути, первое в Украине профессиональное исследование буддизма через произведения искусства. В экспозиции — произведения из фондов Музея Ханенко и Одесского музея западного и восточного искусства, которые имеют самые сильные «буддийские» собрания в стране, а также из частной коллекции Игоря Понамарчука. Готовили выставку авторитетный украинский исследователь-тибетолог, кандидат исторических наук Елена Огнева и заведующая научным отделом искусств стран Востока Музея Ханенко Галина Биленко.

ТИБЕТСКА ТРАДИЦИЯ

На выставке представлены произведения, отображающие традицию тибетского буддизма. «Когда-то этот буддизм получил среди европейских ученых название ламаизма. До сих пор иногда широкая общественность употребляет этот термин, что создает определенную путаницу. Нынешний Далай-лама XIV предлагает называть буддизм, который трансформировался благодаря тибетским философам и отцам церкви, северным. Мы говорим «буддизм тибетской традиции», — отмечает Галина Биленко.

«Когда-то этот буддизм получил среди европейских ученых название ламаизма. До сих пор иногда широкая общественность употребляет этот термин, что создает определенную путаницу. Нынешний Далай-лама XIV предлагает называть буддизм, который трансформировался благодаря тибетским философам и отцам церкви, северным. Мы говорим «буддизм тибетской традиции», — отмечает Галина Биленко.

Концепция выставки, которую разрабатывала Елена Огнева, такова, что в залах разворачивается сказание о 12 деяниях Сиддхартхи Гаутамы, который достиг просветления в своем земном воплощении. На выставке можно отследить этот «путь Просветленного в сансаре», то есть в мире страданий на Земле, через скульптуры и иконы танка, предметы декоративно-прикладного искусства из Китая, Тибета, Монголии, Бурятии и т.п.

Сама пани Елена не смогла приехать на открытие выставки, но обратилась к собравшимся в письме, где напомнила об одном из самых громких археологических открытий 2013 года — найденную во время раскопок в Лумбини (считается, что в этом поселении родился Будда), на месте храма Майя Дэви, сооружение, которое датируют 550 годом до нашей эры. Елена Огнева обращает внимание, что существуют разные версии того, чем является это сооружение: храмом, возведенным на месте рождения Будды Шакьямуни, или обычным культовым сооружением, посвященным священному дереву и построенным задолго до возникновения буддизма. Весьма возможно, что такая находка увеличила интерес к теме, и в разных уголках мира, в частности в Мельбурне, Амстердаме и Нью-Йорке, прошли или еще проходят выставки посвященные личности Будды Шакьямуни. «В контексте вышеприведенного выставка в Музее Ханенко воспроизводит житие Будды, его путь по мирам страданий — сансары. Эта выставка является первой попыткой в Украине отследить фигуру одного из наиболее интересных мыслителей в истории человечества», — резюмирует Елена Огнева.

Елена Огнева обращает внимание, что существуют разные версии того, чем является это сооружение: храмом, возведенным на месте рождения Будды Шакьямуни, или обычным культовым сооружением, посвященным священному дереву и построенным задолго до возникновения буддизма. Весьма возможно, что такая находка увеличила интерес к теме, и в разных уголках мира, в частности в Мельбурне, Амстердаме и Нью-Йорке, прошли или еще проходят выставки посвященные личности Будды Шакьямуни. «В контексте вышеприведенного выставка в Музее Ханенко воспроизводит житие Будды, его путь по мирам страданий — сансары. Эта выставка является первой попыткой в Украине отследить фигуру одного из наиболее интересных мыслителей в истории человечества», — резюмирует Елена Огнева.

БУДДА БУДУЩЕГО ЖДЕТ «ЗОЛОТОГО ВЕКА»

Открывает экспозицию икона танка, на которой изображен Майтрея, будда грядущего, которого чествовали все школы и направления буддизма. Работа из Музея Ханенко создана в Калмыкии в ХІХ веке.

Рассказы о Будде Шакьямуни в сутрах начинаются с бодхисаттвы по имени Шветакету, который вместе с другими божествами живет на небесах Тушита. Бодхисаттва — существо, которое решило стать буддой, чтобы помочь человечеству освободиться от страданий. Собственно, Шветакету впоследствии и стал Буддой Шакьямуни, а Майтрею он назначил своим наследником. Майтрея должен прийти к человечеству в счастливые времена, своего рода «золотой век». Кстати, в буддийской иконографии тело этого персонажа традиционно золотистого цвета.

Что касается цветов и форм в танка в целом, то распространенный на Тибете буддизм ваджраяна, так называемое учение «бриллиантовой колесницы», имеет четкий канон, иконографические тексты, где объясняется, как нужно изображать персонажей буддийского пантеона. Икона танка сначала чертится, это касается даже лица божества, и благодаря этому можно медитировать.

НАСЛАЖДЕНИЕ РОСКОШЬЮ И ОТКАЗ ОТ НЕЕ

На китайской иконе ХІХ века из Одесского музея западного и восточного искусства показано, как Будда спускается с небес в виде белого слона и входит в лоно матери, жены раджи по имени Майя. Собственно, это второе деяние Будды, а третье — рождение, сразу после которого он сказал, что пришел в этот мир проповедовать, чтобы преодолеть зло и невежество.

Собственно, это второе деяние Будды, а третье — рождение, сразу после которого он сказал, что пришел в этот мир проповедовать, чтобы преодолеть зло и невежество.

Три следующих деяния Будды можно увидеть на танка рядом, тоже из одесского музея — обе иконы когда-то входили в цикл, описывавший все деяния Будды. Четвертым деянием считается совершенное овладение всеми искусствами, и на этой танка видно, как Шакьямуни состязается в этом со своей свитой. Пятое деяние — наслаждение царской жизнью, а шестое — отречение от престола.

«Китайский художник изображает, как Будда покидает царские покои, жену Яшодгару. Он уже увидел старого, больного, мать, оплакивающую своего ребенка, и осознает, что в мире есть страдания», — говорит Галина Биленко. Рядом с божествами есть место и земным людям. Как объясняется в комментарии к иконе (тексты для выставки готовила Елена Огнева), в ее левом нижнем углу изображен донатор, это монах в шляпе, которые носили придворные учителя во времена династии Цин.

ПОБЕДА НАД МАРОЙ

Седьмое деяние Будды — суровая аскеза. Как рассказывают в Музее Ханенко, согласно учению, в эти дни Будда съедал за день по зернышку кунжута, риса и ююби (это растение также называют китайским фиником), а затем понял, что истощенное тело не способствует ясности сознания, так же, как и разнеженное, истина — посередине.

«Будда отказывается от аскезы, принимает еду от девушки Суджати, покупает у косаря сноп соломы, садится под деревом Бодхи и клянется, что не оставит это место, пока не достигнет просветления. Видите, в религиозный массив проникают сугубо человеческие поступки», — замечает Галина Биленко рядом с тибетской медной статуэткой XVIII века, изображающей Будду под священным деревом Бодхи.

Перед тем как достичь просветления Будда вступает в борьбу с Марой, демоном-соблазнителем. В индоевропейской языковой группе это имя фактически означает то же, что в украинском языке — затемнение, зло. Конечно, Будда разбивает войска Мары и преодолевает чары его дочерей, которые отвлекают его от благородных размышлений. В свидетели того, что он не оступился, Шакьямуни зовет богиню Земли Стхавару — правой рукой он касается земли, а левую оставляет на лоне в жесте созерцания. Победа над Марой — девятое деяние Будды.

В свидетели того, что он не оступился, Шакьямуни зовет богиню Земли Стхавару — правой рукой он касается земли, а левую оставляет на лоне в жесте созерцания. Победа над Марой — девятое деяние Будды.

ПРОСВЕТЛЕННЫЙ И СИЯЮЩИЙ

Достижение просветления является десятым деянием Будды. Тогда ему открылись четыре благородные истины: в мире есть страдание, оно имеет причину, если есть причина — ее можно познать, и это страсти и желания, которые человек стремится удовлетворить, если причина осознана, ее можно устранить.

«Сияющий Будда» — так называется образ Просветленного, когда он стоит прямо, его правая рука поднята в жесте защиты и покровительства, левая опущена в жесте дарования, а одежда как будто в складках. История появления этого образа, воспроизведенного на выставке в тибетской статуэтке ХІХ века (собрание одесского музея), очень трогательная. После достижения просветления Будда отправился в странствия, чтобы проповедовать. На то время, когда Учитель поднимался на небеса проповедовать богам, сообщество его последователей, сангкха, хотело иметь его образ. От Будды шло ослепительное сияние, и чтобы облегчить мастерам работу, он наклонился над водой — так те могли видеть его отражение. От ветра на воде образовались волны, и художники воспроизвели и их — отсюда складки на одежде.

От Будды шло ослепительное сияние, и чтобы облегчить мастерам работу, он наклонился над водой — так те могли видеть его отражение. От ветра на воде образовались волны, и художники воспроизвели и их — отсюда складки на одежде.

КОЛЕСО УЧЕНИЯ И НИРВАНА

Еще один предмет на выставке изображает Дхармачакру, колесо Дхармы, или колесо закона, ключевой для буддизма символ. Это колесо с восемью спицами и двумя оленями по бокам. По религиозным текстам, во время первой проповеди Будду также слушали два оленя, место имеет название Оленьей рощи, или Мридагавы. Восемь спиц символизируют восьмидельный путь — срединный путь, ведущий к освобождению от страданий, на который указал Будда.

Последнее, 12-е деяние Будды — паринирвана, окончательная нирвана, когда Будда оставляет мир сансары. По данным разных исследователей, прожил Сиддхартха Гаутама 80-82 года. Будду в паринирване изображает скульптура из серого доломита из коллекции Игоря Понамарчука. На выставке находим объяснение, что по поздней буддийской традиции считается, что все будды, его предшественники и преемники отошли и отойдут в нирвану в местности Пава, в роще между двумя саловыми деревьями.

СВЯТЫЕ СТУПЫ

После смерти Сиддхартхи Гаутамы его земное тело кремировали, а останки разделили на восемь частей и раздали последователям. Так появились шарирака-ступы — ритуальные сооружения с реликварием для хранения части праха. Вместе с тем ступа является еще одним важным символом буддизма и прообразом пагоды. На танке, сделанной мастерами из Бурятии в ХІХ веке, которая хранится в Музее Ханенко, изображен Будда и восемь ступ. В реликвариях семи из них есть изображение Будды. Восьмая пустая, так как символизирует отход Шакьямуни из земной жизни. Сам реликварий по форме похож на колокол, который молчит и таким образом должен напоминать о физической смерти Будды.

«Касательно ступы существует много толкований, — добавляет Галина Биленко. — Елена Огнева обращает внимание на то, что перед тем как уйти из мира сансары, в ответ на вопрос, как должно выглядеть место его отхода из земной жизни, Будда взял свою чашу для подаяний, перевернул, а свой посох поставил сверху, и это был прообраз ступы».

«КАРТА» САНСАРЫ

Большие раковины, украшенные серебром, бирюзой и кораллами, называются шанкхами и символизируют звуки истины буддизма. На выставке можно увидеть такие тибетские реликвии из собрания Игоря Понамарчука.

Еще один интересный экспонат из коллекции Музея Ханенко — танка «Тысяча будд», созданная в Монголии в ХІХ веке. «Огнева считает, что эта танка создавалась для медитаций. На ней изображено множество будд, и мы можем проследить своего рода «силовые поля»: будды, каждый со своей аурой, располагаются определенными линиями, это как будто образует математические конструкции», — комментирует Галина Биленко.

Завершается экспозиция танкой «Бхавачакра», изображением колеса сансары, из коллекции Музея Ханенко. Чудовище Мара сжимает колесо бытия. «Видим шесть миров, из которых состоит сансара, и 12 взаимосвязанных причин, которые кармически удерживают в этом мире, — говорит Галина Биленко. — Изображение на черном поле в третьем кругу — неблагие деяния, на белом — хорошие. Птицы, свинья и змея в центре символизируют страсть, невежество и гнев, которые являются причинами затмения сознания».

Птицы, свинья и змея в центре символизируют страсть, невежество и гнев, которые являются причинами затмения сознания».

К слову, на этой иконе можно увидеть надписи на русском языке в дореволюционной орфографии. «Православные батюшки проповедовали среди монголов, калмыков, бурятов и т.д. И они не уничтожали эти иконы, а собирали их и объясняли по-своему, чтобы иметь их понимание. Небольшую коллекцию икон-танка они отдали в Церковно-археологический музей при Киевской духовной академии, а оттуда эти работы попали к нам», — объясняет Галина Биленко.

Кураторы выставки обещают, что проект будет сопровождаться параллельной программой с экскурсиями и лекциями от знатоков буддизма. Поэтому следите за анонсами на фейсбук-странице события и вообще приходите на выставку, которая проходит до 16 декабря. Никто не гарантирует, что здесь вы испытаете нирвану, но удовольствие от работ мастеров Дальнего Востока получите точно.

Сиддхартха Гаутама Будда: биография | Ashaindia

Содержание:

- Биография Будды

- Отстранение и новый образ жизни

- Просветление Сиддхартхи

- Формирование Сангхи

- Распространение Учения

- Смерть Будды

- Сколько Будд жило на Земле?

Сиддхартха Гаутама (Будда) являлся духовным учителем в Индии VI-V вв. до н.э. Он вел аскетичную жизнь и считался просветленным существом. Сиддхартха Гаутама стал основателем современного буддизма. Он вел всех желающих через избавление от невежества, прохождение целебных мучений и перерождение духа к нирване – спокойствию ума.

до н.э. Он вел аскетичную жизнь и считался просветленным существом. Сиддхартха Гаутама стал основателем современного буддизма. Он вел всех желающих через избавление от невежества, прохождение целебных мучений и перерождение духа к нирване – спокойствию ума.

Биография Будды

Жизнь Будды Сиддхартхи описана в священных индийских текстах – «Лалитавистарда Сутра», «Буддачарита». Исторические данные из «Ниданаката», «Махавасту» также говорят о деяниях, которые совершил Будда. Биография Гаутамы (Готамы) берет свои истоки от II-I в. до н.э., то есть через 3-4 столетия после его смерти. Поэтому есть вероятность искажения фактов в жизнеописании Будды, так как оно было создано на основе рассказов его последователей.

В биографии однозначно только его религиозное имя – Будда, обозначающее «просветленный». В священных книгах нет информации о хронологии, поэтому точные даты событий из жизни Гаутамы неизвестны. Предпочтение в биографических писаниях отдается философским аспектам.

Считают, что Сиддхартхи появился на свет в майское полнолуние. По легенде Гаутама Будда родился в столице Лумбини (юг современного Непала). Жизнеописание Сиддхартхи говорит, что его отец Шуддходана принадлежал к роду Шакья. Он был местным правителем.

Супруга царя Маха Майя видела во сне белого слона с 6 бивнями. Он вошел в ее тело со стороны правого бока. Согласно другим источникам, во сне царице привиделся благословивший ее слоненок. По легенде перед этим был зачат Будда.

Через 9 месяцев мать Сиддхартхи Гаутамы по традиции отправилась к своим родителям. Она была на пути к их дому, когда начались схватки. Маха Майя родила в роще Лумбини под деревом ашока, склонившем к ней свою ветвь для опоры. Женщине помогали ее служанки. Легенды говорят, что сразу после родов прошел очищающий дождь, омывший дитя и мать. Большинство источников сообщает, что Маха Майя вскоре скончалась.

Новорожденный сразу встал на ноги и сообщил, что он в этом мире старший и пришел для спасения людей от мучений. Младенец также сказал, что это тело – его последнее перерождение, и других воплощений для него больше не будет. Ребенок сразу начал ходить, а под каждым его шагом расцветал лотос.

Младенец также сказал, что это тело – его последнее перерождение, и других воплощений для него больше не будет. Ребенок сразу начал ходить, а под каждым его шагом расцветал лотос.

По традиции на 5-й день после появления на свет принца Гаутамы в его родном дворце собрались мудрецы, чтобы сделать предсказания. Новорожденному прочили великое будущее, поэтому мальчика назвали Сиддхартхой (на санксрите «сиддха» значит «достигать», а «артха» – «смысл»). Позже имя Будды стали дополнять эпитетами, описывающими качества его характера:

-

Виджья-чарана-сампано – Обладающий великим знанием и совершенным нравом;

-

Локавиду – Знаток многих миров;

-

Саттхадева-Мануссанам – Проповедник для людей и божеств;

-

Арахам – Почитаемый, Достойный;

-

Джина – Освобожденный, Свободный;

-

Саммасамбуддхо – Полностью просветленный.

Провидец Асита нашел у младенца более 30 признаков выдающегося человека. Он предположил, что ребенок станет величайшим правителем или святым. Один из предсказателей сообщил, что царевич откажется от власти после лицезрения старости, болезни, смерти и аскезы.

Отец старался оградить сына от негативного влияния внешней жизни, чтобы сделать из Сиддхартхи великого царя. Гаутама (будущий Будда) жил только в пределах трех дворцов. По велению отца его не выпускали за пределы дома, поэтому в юности он не смог познать прелестей и недостатков жизни простых людей.

Мальчика воспитывала тетя по материнской линии – Маха Паджапати. Сиддхартха был очень любознательным и вдумчивым, поэтому получил отличное образование. Он умел задавать вопросы, которые ставили в тупик даже опытных учителей. В 16 лет Гаутама женился на принцессе Яшодхаре, которая через несколько лет родила ему сына.

Стены не остановили любознательность и стремление к получению новых знаний Сиддхартхи. В 29 лет он наконец смог выбраться за пределы привычного дома. Готама увидел на улицах больных людей, нищих стариков, похоронную процессию, а затем – безмятежного отшельника. Сиддхартха понял, что старость, страдания и смерть являются неизбежными этапами жизни. Но Будда также осознал возможность достижения спокойствия и безмятежности, как у встреченного отшельника.

В 29 лет он наконец смог выбраться за пределы привычного дома. Готама увидел на улицах больных людей, нищих стариков, похоронную процессию, а затем – безмятежного отшельника. Сиддхартха понял, что старость, страдания и смерть являются неизбежными этапами жизни. Но Будда также осознал возможность достижения спокойствия и безмятежности, как у встреченного отшельника.

Гаутама пришел к выводу, что богатство и власть не защищают человека от внешнего воздействия. Царевич понял, что для спасения души подходит только путь самосознания. Он является единственной возможностью узнать о природе мучений и достичь состояния спокойствия, свободы от страданий.

Сиддхартха говорил, что невежды часто отворачиваются от пожилых, больных и нищих людей, не думая о том, что сами могут постареть, обеднеть и занедужить. Гаутама решил, что не хочет быть подобным тем, кто с отвращением смотрит на других. После этого он не мог наслаждаться молодостью, богатством, а желал только следовать пути просветления.

Отстранение и новый образ жизни

После побега из дворца Гаутама осознал свой новый смысл жизни. В 29 лет Сиддхартха оставил семью, бросил свое богатство и отправился в путь, чтобы отыскать способ избавления от мирских мучений. Гаутама покинул дворец со своим слугой Чанной, который помог ему сбежать незамеченным.

Легенда говорит, что даже звук лошадиных копыт Сиддхартхи и его сопровождающего был приглушен богами, чтобы сделать уезд тайным. После побега из дворца Гаутама встретил нищего и попросил его обменяться одеждой. После этого царевич отпустил Чанну и пошел в дальнейший путь самостоятельно.

Гаутама начал дорогу к пробуждению в Раджагахе – регионе княжества Магадха. Не имея ничего из своего богатства, принц стал придерживаться аскезы, прося милостыню, как обычный нищий. Узнав о путешествии Шакьямуни, Бимбисара – правитель Мадагхи – предложил царевичу Гаутаме место на троне. Сиддхартха не принял власть и пообещал посетить владыку по достижении просветления.

После уезда из Раджагахи Гаутама нашел двух отшельников, ставших для него наставниками по медитации и йоге. Царевич быстро освоил учение святого мудреца древности Алара Калама. Через некоторое время Гаутама покинул его в поисках новых знаний.

Затем Сиддхартха стал обучаться у мудреца Уддаки Рамапутты, который преподавал другой вид медитации. После освоения всех необходимых знаний и достижения высокой степени сосредоточенности Гаутама покинул и его. Царевич хотел овладеть всеми известными навыками и духовными практиками.

Несколько лет Сиддхартха вел аскетичный образ жизни и скитался по Индии. Он чуть не погиб от использования некоторых техник по умерщвлению плоти. Благодаря этому опыту Гаутама пришел к выводу, что строгий аскетизм не приведет к желаемому результату. Изможденное тело не сможет поддерживать ясное и чистое сознание, необходимое для просветления.

Просветление Сиддхартхи

После отказа от строгой аскезы четверо спутников Сиддхартхи оставили его. Они решили, что наставник бросил свой путь и отказался от просветления. Гаутама снова отправился в странствие в одиночестве и вскоре оказался около города Гая (Мадагха).

Они решили, что наставник бросил свой путь и отказался от просветления. Гаутама снова отправился в странствие в одиночестве и вскоре оказался около города Гая (Мадагха).

Здесь Сиддхартхе встретилась простая деревенская женщина, принявшая его за древесного духа. Увидев изнуренность Гаутамы, она предложила ему молоко и пищу. Сиддхартха согласился перекусить, а затем уселся под кроной дерева Бодхи и дал клятву медитировать, не вставая, пока не отыщет истину.

В процессе самосознания Гаутаме старался помешать демон Мара, но царевич был сосредоточен и не поддавался его искушениям. Затем злой дух отправил к нему своих приспешников, которые напустили стихийные бедствия на царевича. После этого Мара отправил к Сиддхартхе своих дочерей, чтобы они соблазнили мужчину. Но Гаутама не поддавался ни одному искушению.

Демон не мог вынести непоколебимости Сиддхартхи и явился к нему снова. Он спросил, чем мужчина сможет доказать свою праведность. В ответ на это царевич отпустил ладонь на землю и объявил: «Свидетельствую!». После этого Мара перестал одолевать принца, поверив в его праведность.

В ответ на это царевич отпустил ладонь на землю и объявил: «Свидетельствую!». После этого Мара перестал одолевать принца, поверив в его праведность.

Через 49 дней обета в полнолуние мая Гаутама достиг просветления. Согласно легендам, это случилось в возрасте 35 лет Сиддхартхи. После этого его стали называть разными именами, одно из которых Шакьямуни, что с санскрита переводится как «Мудрец из рода Шакья». Сиддхартха пришел к выводу, что человеческие мучения рождаются в невежестве, поэтому любой может прийти к пробуждению. Эти знания позже были объединены в:

-

«Сутру колеса Дхармы»;

-

«Благородный Восьмеричный Путь»;

-

«Четыре Благородные Истины».

Эти тексты Будды стали основой новой религии – буддизма. Она вела своих приверженцев к пробуждению духа. Согласно религиозным канонам, наивысшая точка просветления доступна каждому человеку. Такое состояние на языке пали называют ниббаной, а в санскрите – нирваной.

Такое состояние на языке пали называют ниббаной, а в санскрите – нирваной.

После достижения Сиддхартхой пробуждения его стали именовать Буддой. Еще несколько дней (по легендам – 49 суток) Гаутама находился в медитативном состоянии, размышляя, стоит ли дарить миру новые истины.

Сомнения были основаны на знаниях об алчности, злости, лживой натуре многих людей, которую Сиддхартха успел увидеть во время своих странствий. Из-за собственных пороков человек может не заметить глубину и тонкость истины.

Согласно легендам, Сиддхартху посетил бог Сахампати, чтобы вступиться за людей и объяснить, что в мире есть те, кто сможет понять всю важность Дхармы (истины). После этого Гаутама решил обучать любого желающего пути к достижению просветления.

Формирование Сангхи

Первыми последователями Сиддхартхи были Бхаллика и Тапусса – два купца, встреченные им по пути из Мадагхи. Гаутама дал им несколько своих волосинок с головы. Согласно легенде, эти частички тела настоящего святого до сих пор хранятся в Шведагоне – храме Мьянмы.

Согласно легенде, эти частички тела настоящего святого до сих пор хранятся в Шведагоне – храме Мьянмы.

После этого Сиддхартха отправился в Варанаси, где планировал поделиться с бывшими наставниками своими достижениями. В пути боги явились к нему и сказали, что Рамапутта и Калама уже скончались.

После божественного откровения Гаутама решил отправиться в Сарнатх. Там он проповедовал о «Первом повороте колеса Дхармы» бывшим соратникам по аскетичному образу жизни. В этом учении он описал знания и истины, давшие толчок Колесу Дхармы и возникновению первой сангхи – общины буддистов. Пятеро первых ее участников скоро стали архатами (достигшими полного просветления).

Позже к общине присоединились трое братьев Кассапа со своими последователями (около 1 тыс. человек). Также в сангху вскоре вступил монах Яса с 54 сопровождающими.

Распространение Учения

Согласно легендам, после просветления и проповеди Гаутама Будда отправился в путь по долине р. Ганг вместе со своими последователями. Он стал создателем нового пути просветления и преподавателем этого учения всем желающим людям, несмотря на их происхождение и прошлое.

Ганг вместе со своими последователями. Он стал создателем нового пути просветления и преподавателем этого учения всем желающим людям, несмотря на их происхождение и прошлое.

Буддийская община Сиддхартхи совершала путешествия с целью просвещения 8 месяцев в году. Остальное время она проводила в монастырях из-за погодных условий. Жители соседних местностей часто приходили на их проповеди.

После формирования сангхи впервые преодоление вассаны (привычных склонностей, негативных черт характера, низменных желаний) провели в Варанаси. Затем буддийская община отправилась в Раджагриху, чтобы выполнить обещание Гаутамы о визите в царство Бимбисары после достижения пробуждения.

Во время посещения Магадхи было проведено посвящение двух важных последователей учения Будды – Шарипутры и Моггалланы. Они активно проповедовали учение Сиддхартхи. Следующие 3 вассаны прошли в Бамбуковой Роще, где за счет Бимбисары содержался монастырь.

Вскоре слухи о пробуждении Сиддхартхи дошли до его отца – Шуддходана. Узнав о просветлении потерянного родного сына, царь отправил к Будде делегацию, чтобы вернуть принца домой. Послы Шуддходана, приехавшие к Гаутаме, прислушались к проповедям и стали частью сангхи.

Узнав о просветлении потерянного родного сына, царь отправил к Будде делегацию, чтобы вернуть принца домой. Послы Шуддходана, приехавшие к Гаутаме, прислушались к проповедям и стали частью сангхи.

Еще 8 делегаций также присоединились к буддийской общине, а десятая смогла повлиять на Сиддхартху. Во главе послов стоял друг детства Гаутамы – Калодайин, который и убедил царевича вернуться домой в Капилавасту. Но Будда отправился к своему отцу пешком и по пути своей двухмесячной дороги рассказывал всем страждущим о новом учении Дхармы.

Пятая вассана произошла во время проживания Гаутамы в районе Вайшали. Тогда же Сиддхартха узнал о скорой смерти своего отца и пошел к нему, чтобы передать учение Дхармы. Перед самой кончиной Шуддходана достиг освобождения и вышел из колеса перерождений, став архатом.

Мачеха Гаутамы тоже хотела познать Дхарму и вступить в общину. Будда не принял ее в сангху и отправился в Раджагриху. Приемная мать Сиддхартхи не смогла смириться с отказом и собрала группу женщин благородного происхождения, также стремившихся стать частью общины. Убедившись в серьезности намерений, Будда согласился на их принятие в сангху с условием соблюдения определенных правил (винаи).

Убедившись в серьезности намерений, Будда согласился на их принятие в сангху с условием соблюдения определенных правил (винаи).

Смерть Будды

Противостоящие религиозные объединения много раз покушались на жизнь и здоровье Гаутамы. Но Будда не переставал верить, что любой человек может ступить на путь просветления. Сиддхартха не причислял свою персону к святым или божествам. Он называл себя обычным человеком, которому повезло познать высшую истину.

Согласно священным писаниям о Гаутаме, Сиддхартха Шакьямуни умер 80 лет в г. Кушинагар, предупредив об этом своих последователей. Он передал им сообщение, что его дух скоро перейдет на новый этап пути, знаменующий конечную фазу достижения бессмертия. Гаутама объявил, что покинет свое тело, после чего совершил свою последнюю трапезу и вскоре скончался.

Сутры из Махаяны утверждают, что Будда был здоров и молод, но выглядел гораздо старше и болезненнее. Последователи Сиддхартхи считают, что он принял более понятный простым людям облик для ухода из земной жизни. Если верить легендам, то Будда Шакьямуни хотел показать, какой результат приносят рожденным в колесе сансары плохие поступки, оскорбления и обиды. Так он поощрял и стимулировал желание своих последователей стремиться к нирване.

Если верить легендам, то Будда Шакьямуни хотел показать, какой результат приносят рожденным в колесе сансары плохие поступки, оскорбления и обиды. Так он поощрял и стимулировал желание своих последователей стремиться к нирване.

История Будды говорит, что перед оставлением земного тела Сиддхартха обратился к ученикам с вопросом об их сомнениях. Последователи не выказали никаких возражений учению Будды, поэтому Гаутама ступил на новый путь. Он ушел в паринирвану – конец земной жизни, перед этим дав последнее наставление. Сиддхартха сказал, что составные вещи временны, и нужно стараться освободить себя от них с особым тщанием.

Также перед уходом в паринирвану Шакьямуни наставил своих последователей идти за Дхармой, а не за авторитетами. После смерти Сиддхартха был кремирован, а его останки разделили на 8 частей, которые разместили в фундаментах специально возведенных памятников.

При жизни Шакьямуни запрещал создание символики в свою честь, но после превращения буддизма в полноценную религию построение храмов и установка скульптур под названием «Будда Гаутама» стало нормальным явлением. Одна из известнейших статуй находится на острове Лантау в Гонконге. Ее отлили из бронзы и назвали «Большой Будда». Статуя весит около 250 т и достигает 34 м в высоту.

Одна из известнейших статуй находится на острове Лантау в Гонконге. Ее отлили из бронзы и назвали «Большой Будда». Статуя весит около 250 т и достигает 34 м в высоту.

Сколько Будд жило на Земле?

Согласно легендам, путь Сиддхартхи к пробуждению начался за несколько тысяч лет до его появления на Земле. Это мнение основано на учении о колесе сансары, включающее в себя круг духовных перерождений. Они ограничены кармическим законом, согласно которому все действия человека способны определить его дальнейшую судьбу. От поведения конкретного существа зависит, что его ждет впереди – мучения или счастье.

Часть палийского священного канона Буддавамсе говорит о деяниях Гаутамы и 27 его предшественников. Также она повествует о 29-м воплощении по имени Меттейя, которому только предстоит появиться на Земле. Предшественниками Дипанкары, предсказавшего будущее состояние просветления, стали трое первых Будд:

-

Танханкара – родился в Поппхавади;

-

Медханкара – появился на свет в Ягхаре;

-

Сарананкара – место рождения Випула.

История Будды начинается со встречи Дипанкары с мудрым брахманом Сумедхи. Он был восхищен безмятежностью собеседника и дал себе обещание найти способ достичь такого же спокойствия. Вскоре Сумедхи получил новое имя – Боддхисаттва, означающее «Находящийся на пути к совершенному знанию».

Мудрец открыл истину о том, что нужно много раз воплотиться на Земле в разных обличьях, чтобы донести до людей истину о просветлении. После смерти Боддхисаттвы его тяга к пробуждению и сила никуда не пропали. Они остались с духом Сумедхи и позволили ему многократно перерождаться на Земле. Каждое новое воплощение продолжало дело мудреца и увеличивало его знания.

Жившие после Дипанкары Будды (по данным википедии)

|

Имя |

Место рождения |

Воплощение |

|

Конданнья |

Махаянгана |

Виджитави – правитель в Маджхиммадеше |

|

Мангала |

Балангода |

Суручи |

|

Сумана |

Дамбаденайя |

Атуло – правитель нагов (змееподобные люди) |

|

Ревата |

Монарагала |

Путешествующий монах (шраман) |

|

Собхита |

Аджанта |

Суджата – аскет в Раммавати |

|

Аномадасси |

Нагпур |

Царь духов природы якша |

|

Падума |

Хайдарабад |

Лев |

|

Нарада |

Веллор |

Тапасо (Гималаи) |

|

Падумуттара |

Тирупати |

Аскет Джатило |

|

Сумедха |

Агра |

Житель Уттаро |

|

Суджата |

Инда |

Правитель (Чакраварти) |

|

Пиядасси |

Мандалай |

Монах Кассапа |

|

Аттхадасси |

Таксила |

Странствующий аскет Сусино |

|

Дхаммадаси |

Патна |

Индра (лидер дэвов) |

|

Сиддхартха |

Нагаленд |

Монах Мангал |

|

Тисса |

Читтагонгский горный район |

Царь Суджата |

|

Пусса |

Варанаси |

Виджитави |

|

Випасси |

Гондар |

Правитель Атула |

|

Сикхи |

Арунавати |

Ариндамо |

|

Вессабху |

Анупаманагара |

Садассана |

|

Какусандха |

Кхемаватинагара |

Правитель Кхема |

|

Конагамана |

Собхаватинагара |

Царь Паббата (Митхила) |

|

Кассапа |

Варанаси |

Монах Джотипала |

Следующим Просветленным после Кассапы стал Гаутама. Есть легенда, что благодаря одной из своих инкарнаций в форме дэва Шакьямуни получил право выбрать свое последнее воплощение. Согласно писаниям, он решил возродиться в семье рода Шакья. Дело в том, что дух хотел нести знания, но понимал, что к людям с благородным происхождением больше прислушиваются.

Есть легенда, что благодаря одной из своих инкарнаций в форме дэва Шакьямуни получил право выбрать свое последнее воплощение. Согласно писаниям, он решил возродиться в семье рода Шакья. Дело в том, что дух хотел нести знания, но понимал, что к людям с благородным происхождением больше прислушиваются.

Известно, что каждый новый Будда встречал своего предшественника. Тот предсказывал будущему святому пробуждение в одной из следующих жизней. Существует краткое упоминание о том, что каждый Будда, как и Сиддхартха, совершил по 12 важных деяний в своей жизни.

Общее количество Будд в палийском каноне – 29 воплощений. Они включают будущего святого Метейю (Майтрею – в переводе с санскрита «Любящий»), который спустится с небес в конце нынешней кальпы. Буддисты Азии считают его спасителем от невежества в будущем, когда настоящие каноны будут забыты.

Жизнеописание Будды рассказывает о чудесах, происходивших вокруг него. Много тематической литературы предлагается на сайте «Ашанти». В индуизме считают, что Шакьямуни стал девятым воплощением бога Вишну на Земле. Сейчас остались только писания, гиперболизирующие образ Сиддхартхи. Поэтому все знания об основоположнике буддизма подтверждаются только верой.

В индуизме считают, что Шакьямуни стал девятым воплощением бога Вишну на Земле. Сейчас остались только писания, гиперболизирующие образ Сиддхартхи. Поэтому все знания об основоположнике буддизма подтверждаются только верой.

Видео: Философия — Будда

Будда | Биография, учения, влияние и факты

Будда

Смотреть все медиа

- Дата рождения:

- Лумбини Непал

- Умер:

- Индия

- Известные члены семьи:

- мать Маха Майя

Просмотреть весь связанный контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

Будда , (санскрит: «Пробужденный») имя клана (санскрит) Гаутама или (пали) Готама , личное имя (санскрит) Сиддхартха или (пали) Сиддхатха 3,900 c. до н.э., Лумбини, близ Капилавасту, республика Шакья, царство Косала [ныне в Непале] — умер, Кусинара, республика Малла, царство Магадха [ныне Касия, Индия]), основатель буддизма, одной из основных религий и философские системы Южной и Восточной Азии и мира. Будда — один из многих эпитетов учителя, жившего на севере Индии где-то между 6 и 4 веками до нашей эры.

до н.э., Лумбини, близ Капилавасту, республика Шакья, царство Косала [ныне в Непале] — умер, Кусинара, республика Малла, царство Магадха [ныне Касия, Индия]), основатель буддизма, одной из основных религий и философские системы Южной и Восточной Азии и мира. Будда — один из многих эпитетов учителя, жившего на севере Индии где-то между 6 и 4 веками до нашей эры.

Его последователи, известные как буддисты, проповедовали религию, известную сегодня как буддизм. Титул будда использовался рядом религиозных групп в древней Индии и имел ряд значений, но он стал наиболее тесно ассоциироваться с традицией буддизма и означать просветленное существо, то, что пробудилось ото сна. невежества и обрел свободу от страданий. Согласно различным традициям буддизма, будды были в прошлом и будут в будущем. Некоторые формы буддизма считают, что на каждую историческую эпоху существует только один будда; другие считают, что все существа в конце концов станут буддами, потому что они обладают природой будды (9). 0041 татхагатагарбха ).

0041 татхагатагарбха ).

Все формы буддизма отмечают различные события в жизни Будды Гаутамы, включая его рождение, просветление и переход в нирвану. В некоторых странах три события отмечаются в один и тот же день, который в Юго-Восточной Азии называется Весак. В других регионах фестивали проводятся в разные дни и включают в себя различные ритуалы и практики. В этих странах рождение Будды празднуется в апреле или мае, в зависимости от лунной даты. В Японии, где не используется лунный календарь, рождение Будды отмечается 8 апреля. Празднование там слилось с местной синтоистской церемонией в праздник цветов, известный как Ханамацури.

Общие соображения

Имя клана исторической личности, именуемой Буддой (жизнь которого известна в основном из легенд), было Гаутама (на санскрите) или Готама (на пали), а его настоящее имя было Сиддхартха (санскрит: « тот, кто достигает своей цели») или Сиддхаттха (на пали). Его часто называют Шакьямуни, «мудрец из клана Шакья». В буддийских текстах к нему чаще всего обращаются как к Бхагавату (часто переводимому как «Господь»), а себя он называет Татхагатой, что может означать либо «тот, кто пришел таким образом», либо «тот, кто таким образом ушел». Информация о его жизни получена в основном из буддийских текстов, самые ранние из которых не были написаны до начала нашей эры, через несколько столетий после его смерти. События его жизни, изложенные в этих текстах, нельзя с уверенностью считать историческими, хотя его историческое существование признается учеными. Говорят, что он прожил 80 лет, но существует значительная неопределенность относительно даты его смерти. Традиционные источники о дате его смерти или, говоря языком традиции, «перехода в нирвану», варьируются от 2420 г. до н.э. до 29 г. до н.э.0 г. до н.э. Ученые в 20-м веке значительно ограничили этот диапазон, и мнения в целом разделились между теми, кто относил его смерть к 480 г. до н.э., и теми, кто относил ее на столетие позже.

Информация о его жизни получена в основном из буддийских текстов, самые ранние из которых не были написаны до начала нашей эры, через несколько столетий после его смерти. События его жизни, изложенные в этих текстах, нельзя с уверенностью считать историческими, хотя его историческое существование признается учеными. Говорят, что он прожил 80 лет, но существует значительная неопределенность относительно даты его смерти. Традиционные источники о дате его смерти или, говоря языком традиции, «перехода в нирвану», варьируются от 2420 г. до н.э. до 29 г. до н.э.0 г. до н.э. Ученые в 20-м веке значительно ограничили этот диапазон, и мнения в целом разделились между теми, кто относил его смерть к 480 г. до н.э., и теми, кто относил ее на столетие позже.

Викторина по Британике

Будда и буддизм

Эта религия, основанная одним человеком, сегодня вдохновляет миллионы. Проверьте свое «просветление» в этой викторине о Будде и буддизме.

Исторический контекст

Будда родился в Лумбини (Руммин-деи), недалеко от Капилавасту (Капилбасту) на северной окраине бассейна реки Ганг, области на периферии цивилизации Северной Индии, на территории современного Южного Непала . Ученые предполагают, что в поздневедический период народы региона были организованы в племенные республики, управляемые советом старейшин или избранным лидером; великие дворцы, описанные в традиционных рассказах о жизни Будды, не видны среди археологических находок. Неясно, в какой степени эти группы на периферии социального устройства бассейна Ганга были включены в кастовую систему, но говорят, что семья Будды принадлежала к касте воинов (кшатриев). Центральный бассейн Ганга был организован примерно в 16 городов-государств, управляемых царями, часто воюющими друг с другом.

Ученые предполагают, что в поздневедический период народы региона были организованы в племенные республики, управляемые советом старейшин или избранным лидером; великие дворцы, описанные в традиционных рассказах о жизни Будды, не видны среди археологических находок. Неясно, в какой степени эти группы на периферии социального устройства бассейна Ганга были включены в кастовую систему, но говорят, что семья Будды принадлежала к касте воинов (кшатриев). Центральный бассейн Ганга был организован примерно в 16 городов-государств, управляемых царями, часто воюющими друг с другом.

Возникновение этих городов центральной Индии с их дворами и торговлей привело к социальным, политическим и экономическим изменениям, которые часто называют ключевыми факторами подъема буддизма и других религиозных движений в 6-м и 5-м веках до н.э. В буддийских текстах упоминаются различные странствующие учителя, привлекавшие группы учеников. Некоторые из них учили формам медитации, йоги и аскетизма и излагали философские взгляды, часто сосредотачиваясь на природе человека и вопросе о том, имеют ли человеческие действия (карма) последствия в будущем. Хотя Будда стал одним из этих учителей, буддисты считают его совершенно отличным от других. Таким образом, его место в традиции нельзя понять, сосредоточившись исключительно на событиях его жизни и времени (даже в той мере, в какой они доступны). Вместо этого его следует рассматривать в контексте буддийских теорий времени и истории.

Хотя Будда стал одним из этих учителей, буддисты считают его совершенно отличным от других. Таким образом, его место в традиции нельзя понять, сосредоточившись исключительно на событиях его жизни и времени (даже в той мере, в какой они доступны). Вместо этого его следует рассматривать в контексте буддийских теорий времени и истории.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подписаться сейчас

Согласно буддийскому учению, вселенная есть продукт кармы, закон причины и следствия действий, согласно которому добродетельные действия создают в будущем удовольствие, а недобродетельные действия создают боль. Существа во вселенной перерождаются без начала в шести мирах: как боги, полубоги, люди, животные, призраки и существа ада. Действия этих существ создают не только их индивидуальный опыт, но и области, в которых они обитают. Цикл перерождений, называемый сансарой (буквально «скитание»), рассматривается как область страдания, и конечной целью буддийской практики является избавление от этого страдания. Путь спасения остается неизвестным до тех пор, пока в течение миллионов жизней человек не совершенствует себя, в конце концов обретая силу открыть путь выхода из сансары, а затем с состраданием открывая этот путь миру.

Путь спасения остается неизвестным до тех пор, пока в течение миллионов жизней человек не совершенствует себя, в конце концов обретая силу открыть путь выхода из сансары, а затем с состраданием открывая этот путь миру.

Человек, отправившийся в долгое путешествие, чтобы открыть путь к свободе от страданий, а затем научить этому других, называется бодхисаттвой. Человек, открывший этот путь, прошедший по нему до конца и научивший этому мир, называется буддой. Будды не перерождаются после смерти, а входят в состояние за пределами страданий, называемое нирваной (буквально «уход из жизни»). Потому что будды появляются так редко с течением времени и потому что только они открывают путь к освобождению (мокше) от страданий (9).0041 дуккха ), появление будды в мире считается знаменательным событием в истории вселенной.

История конкретного будды начинается до его рождения и продолжается после его смерти. Он включает в себя миллионы жизней, проведенных на пути бодхисаттвы до достижения состояния будды, и настойчивость будды в форме как его учений, так и его реликвий после того, как он перешел в нирвану. Исторический Будда не считается ни первым, ни последним буддой, появившимся в мире. Согласно некоторым традициям, он седьмой будда; по другому он 25-й; согласно еще одному он 4-й. Следующий будда по имени Майтрейя появится после того, как учения и реликвии Шакьямуни исчезнут из мира. Традиционные рассказы о событиях из жизни Будды следует рассматривать с этой точки зрения.

Исторический Будда не считается ни первым, ни последним буддой, появившимся в мире. Согласно некоторым традициям, он седьмой будда; по другому он 25-й; согласно еще одному он 4-й. Следующий будда по имени Майтрейя появится после того, как учения и реликвии Шакьямуни исчезнут из мира. Традиционные рассказы о событиях из жизни Будды следует рассматривать с этой точки зрения.

Источники жизни Будды

Рассказы о жизни Будды появляются во многих формах. Возможно, самые ранние из них можно найти в сборниках сутр (пали: сутта с), рассуждениях, традиционно приписываемых Будде. В сутрах Будда рассказывает об отдельных событиях своей жизни, которые произошли с того времени, когда он отрекся от своей жизни в качестве принца, до тех пор, пока шесть лет спустя он не достиг просветления. Несколько рассказов о его просветлении также появляются в сутрах. Один палийский текст, Махапариниббана-сутта («Рассуждение об окончательной нирване») описывает последние дни Будды, его переход в нирвану, его похороны и раздачу его реликвий. Биографические отчеты в ранних сутрах содержат мало подробностей о рождении и детстве Будды, хотя некоторые сутры содержат подробное описание жизни доисторического будды Випашина.

Биографические отчеты в ранних сутрах содержат мало подробностей о рождении и детстве Будды, хотя некоторые сутры содержат подробное описание жизни доисторического будды Випашина.

Другая категория ранней буддийской литературы, виная (относящаяся якобы к правилам монашеской дисциплины), содержит рассказы о многочисленных случаях из жизни Будды, но редко в форме непрерывного повествования; биографические разделы, которые действительно встречаются, часто заканчиваются обращением одного из его первых учеников, Шарипутры. В то время как сутры сосредотачиваются на личности Будды (его предыдущих жизнях, его практике аскез, его просветлении и его переходе в нирвану), vinaya литература имеет тенденцию подчеркивать его карьеру учителя и обращение его первых учеников. Таким образом, сутры и тексты винаи отражают озабоченность как жизнью Будды, так и его учением, озабоченность, которая часто является взаимозависимой; ранние биографические отчеты появляются в доктринальных беседах, а точки доктрины и места паломничества узаконены через их связь с жизнью Будды.

Ближе к началу нашей эры были составлены независимые отчеты о жизни Будды. Они не рассказывают о его жизни от рождения до смерти, часто заканчивающейся его триумфальным возвращением в родной город Капилавасту (пали: Капилаваттху), которое, как говорят, произошло либо через год, либо через шесть лет после его просветления. Частичные биографии добавляют истории, которые должны были стать широко известными, такие как медитация принца-ребенка под розовой яблоней и его четыре знаменательные поездки на колеснице за город.

В этих описаниях обычно часто упоминаются события из предыдущих жизней Будды. Действительно, сборники рассказов о прошлых жизнях Будды, называемые « джатака с», образуют одну из первых категорий буддийской литературы. Здесь событие напоминает Будде о событии в прошлой жизни. Он рассказывает эту историю, чтобы проиллюстрировать моральную максиму, и, возвращаясь к настоящему, он идентифицирует различных членов своей аудитории как нынешние воплощения персонажей в его рассказе о прошлой жизни, а себя в качестве главного героя.

Рассказы « Джатака » (в одном палийском сборнике их 547) остаются одними из самых популярных форм буддийской литературы. Они являются источником около 32 каменных резных фигур на ступе II века до н. э. в Бхархуте на северо-востоке штата Мадхья-Прадеш; 15 резных фигурок на ступах изображают последнюю жизнь Будды. Действительно, резьба по камню в Индии является важным источником для определения того, какие события в жизни Будды считались общиной наиболее важными. 9Рассказы о 0041 Джатаке также хорошо известны за пределами Индии; в Юго-Восточной Азии история принца Вессантары (предпоследнего воплощения Будды), который демонстрирует свою преданность добродетели милосердия, отдав своего священного слона, своих детей и, наконец, свою жену, так же хорошо известна, как и история его последнего воплощения. продолжительность жизни.

Жизнеописания Будды, в которых прослеживаются события от его рождения до смерти, появились во 2 веке н.э. Одна из самых известных — санскритская поэма «Буддачарита 9». 0042 («Деяния Будды») Ашвагхоши. Такие тексты, как Муласарвастивада Виная (вероятно, датируемая 4 или 5 веком нашей эры), пытаются собрать множество историй о Будде в единый хронологический отчет. Целью этих биографий во многих случаях является не столько подробное описание уникальных деяний жизни Шакьямуни, сколько демонстрация того, каким образом события его жизни соответствуют образцу, которому следовали все будды прошлого. По мнению некоторых, все будды прошлого ушли из жизни домохозяина, увидев четыре достопримечательности, все практиковали аскезы, все достигли просветления в Бодх-Гайе, все проповедовали в оленьем парке в Сарнатхе и так далее.

0042 («Деяния Будды») Ашвагхоши. Такие тексты, как Муласарвастивада Виная (вероятно, датируемая 4 или 5 веком нашей эры), пытаются собрать множество историй о Будде в единый хронологический отчет. Целью этих биографий во многих случаях является не столько подробное описание уникальных деяний жизни Шакьямуни, сколько демонстрация того, каким образом события его жизни соответствуют образцу, которому следовали все будды прошлого. По мнению некоторых, все будды прошлого ушли из жизни домохозяина, увидев четыре достопримечательности, все практиковали аскезы, все достигли просветления в Бодх-Гайе, все проповедовали в оленьем парке в Сарнатхе и так далее.

Жизнь Будды писалась и переписывалась в Индии и во всем буддийском мире, элементы добавлялись и удалялись по мере необходимости. Места, которые стали важными местами паломничества, но не упоминались в предыдущих отчетах, будут ретроспективно освящены добавлением истории о присутствии там Будды. Регионы, в которые буддизм проник спустя много времени после его смерти, такие как Шри-Ланка, Кашмир и Бирма (ныне Мьянма), добавили рассказы о его магических посещениях к рассказам о его жизни.

Ни одна версия жизни Будды не будет принята всеми буддийскими традициями. На протяжении более века ученые сосредоточивались на жизни Будды, и самые ранние исследования пытались выделить и идентифицировать исторические элементы среди множества легенд. Из-за столетий, прошедших между реальной жизнью и составлением того, что можно было бы назвать полной биографией, большинство ученых отказались от этого направления исследования как бесплодного. Вместо этого они начали изучать процессы — социальные, политические, институциональные и доктринальные, — ответственные за региональные различия между повествованиями о Будде. Еще одна интересная тема — различные способы использования жизни Будды. Короче говоря, усилия ученых переместились от попытки получить достоверную информацию о жизни Будды к попытке проследить этапы и мотивы развития его биографии.

Важно повторить, что побуждение к созданию единой жизни Будды, начиная с его предыдущих рождений и заканчивая переходом в нирвану, возникло в истории буддизма довольно поздно. Вместо этого биографическая традиция Будды развивалась путем синтеза ряда более ранних и независимых фрагментов. И биографии Будды продолжали составляться на протяжении веков и по всему миру. Например, в современный период были написаны биографии, стремящиеся демифологизировать Будду и подчеркнуть его роль в провозглашении современных этических систем, социальных движений или научных открытий. Далее следует описание жизни Будды, хорошо известное, но синтетическое, объединяющее некоторые из наиболее известных событий из различных рассказов о его жизни, которые часто описывают и интерпретируют эти события по-разному.

Вместо этого биографическая традиция Будды развивалась путем синтеза ряда более ранних и независимых фрагментов. И биографии Будды продолжали составляться на протяжении веков и по всему миру. Например, в современный период были написаны биографии, стремящиеся демифологизировать Будду и подчеркнуть его роль в провозглашении современных этических систем, социальных движений или научных открытий. Далее следует описание жизни Будды, хорошо известное, но синтетическое, объединяющее некоторые из наиболее известных событий из различных рассказов о его жизни, которые часто описывают и интерпретируют эти события по-разному.

Кто такой Будда? — История Сиддхартхи Гаутамы

Будда, или Сиддхартха Гаутама, родился около 567 г. до н. э. в маленьком королевстве у подножия Гималаев. Его отец был вождем клана Шакья. Говорят, что за двенадцать лет до его рождения брахманы предсказали, что он станет либо всеобщим монархом, либо великим мудрецом. Чтобы он не стал аскетом, отец держал его в пределах дворца. Гаутама вырос в царственной роскоши, защищенный от внешнего мира, его развлекали танцующие девушки, обучали брамины и обучали стрельбе из лука, фехтованию, борьбе, плаванию и бегу. Когда он достиг совершеннолетия, он женился на Гопе, которая родила сына. У него было, как мы могли бы сказать сегодня, все.

Гаутама вырос в царственной роскоши, защищенный от внешнего мира, его развлекали танцующие девушки, обучали брамины и обучали стрельбе из лука, фехтованию, борьбе, плаванию и бегу. Когда он достиг совершеннолетия, он женился на Гопе, которая родила сына. У него было, как мы могли бы сказать сегодня, все.

И все же этого было недостаточно. Что-то — что-то такое же настойчивое, как его собственная тень — увлекло его в мир за стенами замка. Там, на улицах Капилавасту, он столкнулся с тремя простыми вещами: больным, стариком и трупом, который несут на место сожжения. Ничто в его спокойной жизни не подготовило его к этому опыту. Когда его возничий сказал ему, что все существа подвержены болезни, старости и смерти, он не мог успокоиться.

Возвращаясь во дворец, он встретил странствующего аскета, мирно идущего по дороге в мантии и с единственной чашей садху. Затем он решил покинуть дворец в поисках ответа на проблему страданий. Попрощавшись с женой и ребенком, не разбудив их, он поехал к опушке леса. Там он обрезал мечом свои длинные волосы и сменил свою красивую одежду на простые одежды аскета.

Там он обрезал мечом свои длинные волосы и сменил свою красивую одежду на простые одежды аскета.

Обретение Освобождения

Этими действиями Сиддхартха Гаутама присоединился к целому классу людей, выпавших из индийского общества в поисках освобождения. Было множество методов и учителей, и Гаутама исследовал многих — атеистов, материалистов, идеалистов и диалектиков. В отличие от нашего времени, дремучий лес и оживленная рыночная площадь были наполнены звуками тысяч аргументов и мнений.

Гаутама наконец устроился работать с двумя учителями. От Арада Каламы, у которого было триста учеников, он научился дисциплинировать свой ум, чтобы войти в сферу небытия. Но даже несмотря на то, что Арада Калама просил его остаться и учить на равных, он понял, что это не было освобождением, и ушел. Затем Сиддхартха научился входить в концентрацию ума, которая не является ни сознанием, ни бессознательностью, благодаря Удраке Рамапутре. Но и это не было освобождением, и Сиддхартха оставил своего второго учителя.

В течение шести лет Сиддхартха вместе с пятью спутниками практиковал аскезу и концентрацию. Он безжалостно загонял себя, съедая всего одно рисовое зернышко в день, противопоставляя разум телу. Его ребра торчали из истощенной плоти, и он казался скорее мертвым, чем живым.

Срединный путь

Пятеро его спутников покинули его после того, как он принял решение перейти на более существенную пищу и отказаться от аскетизма. Затем Сиддхартха вошел в деревню в поисках еды. Там женщина по имени Суджата предложила ему блюдо с молоком и отдельный сосуд с медом. К нему вернулись силы, Сиддхартха умылся в реке Найранджана, а затем отправился к дереву Бодхи. Он расстелил под ним циновку из травы куша, скрестил ноги и сел.

Он сидел, выслушав всех учителей, изучив все священные тексты и перепробовав все методы. Теперь не на что было опереться, не к кому было обратиться, некуда было идти. Он сидел твердо, неподвижно и решительно, как гора, пока, наконец, через шесть дней его глаза не открылись на восходящей утренней звезде, как говорят, и он понял, что то, что он искал, никогда не было потеряно ни для него, ни для него. ни кому другому. Следовательно, нечего было достигать и не было больше никакой борьбы за это.

ни кому другому. Следовательно, нечего было достигать и не было больше никакой борьбы за это.

«Чудо из чудес, — как сообщается, сказал он, — само это просветление является природой всех существ, и все же они несчастны из-за его отсутствия». Так случилось, что Сиддхартха Гаутама проснулся в возрасте тридцати пяти лет и стал Буддой, Пробужденным, известным как Шакьямуни, мудрец Шакьев.

В течение семи недель он наслаждался свободой и спокойствием освобождения. Сначала у него не было желания говорить о своем осознании. Он чувствовал, что это будет слишком сложно для понимания большинства людей. Но когда, согласно легенде, Брахма, глава трех тысяч миров, попросил, чтобы Пробужденный учил, поскольку были те, «чьи глаза были лишь немного затуманены», Будда согласился.

Первая Благородная Истина

Два бывших учителя Шакьямуни, Удрака и Арада Калама, умерли всего за несколько дней до этого, и поэтому он искал пятерых аскетов, которые оставили его. Когда они увидели, что он приближается к Оленьему парку в Бенаресе, они решили не обращать на него внимания, так как он нарушил свои клятвы. Тем не менее, они нашли что-то такое сияющее в его присутствии, что встали, приготовили сиденье, омыли ему ноги и слушали, как Будда впервые повернул колесо дхармы, учений.

Тем не менее, они нашли что-то такое сияющее в его присутствии, что встали, приготовили сиденье, омыли ему ноги и слушали, как Будда впервые повернул колесо дхармы, учений.

Связанный: Что такое четыре благородные истины?

Первая Благородная Истина Будды утверждает, что вся жизнь, все существование характеризуется духкха. Санскритское слово, означающее страдание, боль, неудовлетворенность. Даже моменты счастья имеют свойство превращаться в боль, когда мы держимся за них, или, как только они уходят в память, они искажают настоящее, когда разум предпринимает неизбежную, безнадежную попытку воссоздать прошлое. Учение Будды основано на прямом проникновении в природу существования. Это радикальная критика принятия желаемого за действительное и бесчисленных тактик эскапизма — будь то посредством политического утопизма, психологической терапии, простого гедонизма или (и именно это в первую очередь отличает буддизм от большинства мировых религий) теистического спасения мистицизма.

Страдание истинно

Духкха благородно, и это правда. Это основа, ступенька, которую нужно полностью понять, от которой нельзя убежать или объяснить. Опыт духкхи, работы ума, ведет ко Второй Благородной Истине, источнику страдания, традиционно описываемого как страстное желание, жажда удовольствий, но также и, что более важно, как жажда продолжения существования, а также небытия. Исследование природы этой жажды ведет к сути Второй Благородной Истины, к идее «я», или «я», со всеми его желаниями, надеждами и страхами, и только тогда, когда это «я» осознано и кажется несущественным, что третья благородная истина, прекращение страдания, реализована.

Первая сангха

Пять аскетов, слушавших первую речь Будды в Оленьем парке, стали ядром сообщества, сангхи мужчин (женщины должны были войти позже), которые следовали пути Будды описал в своей Четвертой Благородной Истине Благородный Восьмеричный Путь. Эти бхикшу , или монахи, жили просто, имея чашу, халат, иглу, фильтр для воды и бритву, поскольку они брили головы в знак того, что покинули дом. Они путешествовали по северо-востоку Индии, практикуя медитацию в одиночку или небольшими группами, выпрашивая еду.

Они путешествовали по северо-востоку Индии, практикуя медитацию в одиночку или небольшими группами, выпрашивая еду.

Связанный: Благородный Восьмеричный Путь

Однако учение Будды предназначалось не только для монашеской общины. Шакьямуни поручил им донести это до всех: «Идите, о бхикшу, на благо многих, на благо многих, из сострадания к миру, на благо, на пользу, на благо богов и люди.»

В течение следующих сорока девяти лет Шакьямуни ходил по деревням и городам Индии, говоря на местном языке, используя обычные обороты речи, понятные каждому. Он научил деревенского жителя практиковать осознанность, черпая воду из колодца, а когда обезумевшая мать попросила его исцелить мертвого ребенка, которого она несла на руках, он не совершил чуда, а вместо этого велел ей принести ему горчичное зерно из колодца. дом, в котором еще никто не умер. Она вернулась из своих поисков без семени, но со знанием того, что смерть универсальна.

Смерть и непостоянство

По мере распространения славы о Будде короли и другие богатые покровители жертвовали парки и сады для уединения. Будда принял их, но продолжал жить так же, как и с двадцати девятого года: странствующим садху, выпрашивающим себе еду, проводящим свои дни в медитации. Только вот было одно отличие. Почти каждый день после обеда Будда учил. Ни одно из этих выступлений или последовавших за ними вопросов и ответов не было записано при жизни Будды.

Будда принял их, но продолжал жить так же, как и с двадцати девятого года: странствующим садху, выпрашивающим себе еду, проводящим свои дни в медитации. Только вот было одно отличие. Почти каждый день после обеда Будда учил. Ни одно из этих выступлений или последовавших за ними вопросов и ответов не было записано при жизни Будды.

Будда умер в городе Кушинагара в возрасте восьмидесяти лет, съев свинину или грибы. Некоторые из собравшихся монахов были в унынии, но Будда, лежа на боку, положив голову на правую руку, напомнил им, что все непостоянно, и посоветовал принять прибежище в себе и в дхарме — учении. Он задал вопросы в последний раз. Их не было. Затем он произнес свои последние слова: «Итак, монахи, я обращаюсь к вам: все сложные вещи подвержены распаду; усердно стремиться».

Первый сезон дождей после паринирваны Будды . Говорят, что пятьсот старейшин собрались в горной пещере возле Раджагрихи, где они провели Первый Совет. Ананда, который был спутником Будды, повторял все речи, или сутры , которые он слышал, а Упали декламировал двести пятьдесят монашеских правил, Винаю , в то время как Махакашьяпа декламировал Абхидхарму , сборник буддийских психология и метафизика. Эти три сборника, написанные на пальмовых листьях несколько столетий спустя и известные как Трипитака (буквально «три корзины»), стали основой для всех последующих версий буддийского канона.

Эти три сборника, написанные на пальмовых листьях несколько столетий спустя и известные как Трипитака (буквально «три корзины»), стали основой для всех последующих версий буддийского канона.

♦

Адаптировано из Как лебеди пришли к озеру (Shambhala Publications).

Будда: история, медитация, религия и образы

Расположенная в Гонконге, Тянь Тан Будда (Большой Будда) является самой высокой в мире бронзовой статуей Будды, сидящей на открытом воздухе. (Изображение предоставлено: Бусакорн Понгпарнит через Getty Images)Сиддхартха Гаутама, также известный как Будда, был философом и духовным учителем, жившим где-то в шестом и пятом веках до нашей эры. в Индии. Ему приписывают основание буддизма — ныне четвертой по величине религии в мире с оценивается в 500 миллионов приверженцев — и учения таких понятий, как просветление, нирвана и «срединный путь».

Слово «Будда» происходит от санскритского слова budh и обычно переводится как «тот, кто бодрствует». Для многих буддистов Будда — это человек, достигший духовного просветления — состояние ума, в котором все следы личных страданий погашены, а реальность видится с неизменной ясностью.

Для многих буддистов Будда — это человек, достигший духовного просветления — состояние ума, в котором все следы личных страданий погашены, а реальность видится с неизменной ясностью.

История его жизни, однако, не складывается в единое неизменное повествование. Существует множество вариаций, и истории жизни и учений Будды составляют обширный сборник.