Все об устройстве и работе мозга

Ex libris Биология Премия «Просветитель»

Сложность 1.1

«Бомбора»

Книжное издательство

Ни один орган нашего тела не потребляет столько энергии, сколько мозг. В первую очередь это необходимо, чтобы мы выжили: реагировали на происходящее вокруг, анализировали и использовали накопленный опыт, а также обменивались знанями с другими людьми. В книге «Автостопом по мозгу. Когда вся вселенная у тебя в голове» (издательство «Бомбора») нейрофизиолог Елена Белова рассказывает, чем заняты различные отделы мозга, как он поддерживает важнейшие процессы в организме и чем отличается от процессоров, обеспечивающих работу компьютеров.

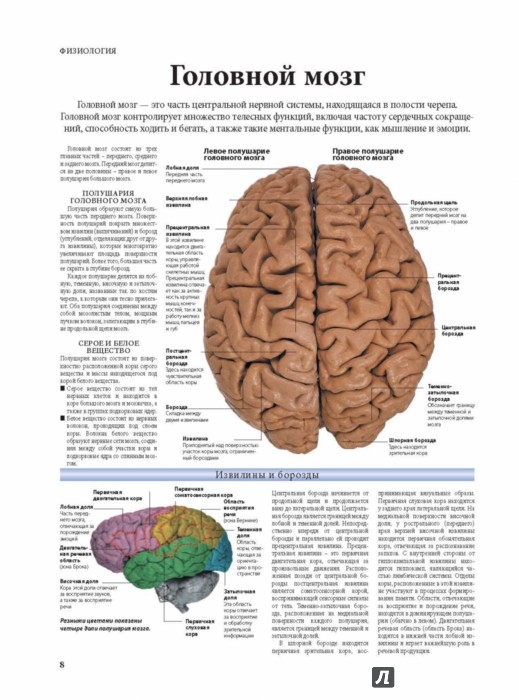

С приходом и развитием томографии появилась возможность заглянуть внутрь черепа и увидеть наконец мозг живого (и здорового) человека. Впервые в распоряжении ученых появился метод, с помощью которого можно разглядеть отдельные борозды и извилины, волокна и скопления серого вещества глубоко внутри головного мозга, и все это не требовало проведения опасных хирургических манипуляций для вскрытия черепной коробки и рассечения нервных тканей.

Вслед за магнитно-резонансной томографией (МРТ), позволяющей получать четкие трехмерные изображения структур головного мозга, появилась ее модификация — функциональная МРТ (фМРТ), которая оценивает, насколько меняется кровоток в разных участках мозга прямо в процессе восприятия и мышления.

Первые экспериментаторы, использующие фМРТ для изучения работы мозга, исходили из подхода чистой прибавки [2]. В основе лежит довольно простая идея: любую деятельность мозга можно описать как вызванную активность, которая будет заметно выделяться на фоне постоянно идущей базовой активности. Фактически ученые представляли базовый уровень как нечто похожее на режим ожидания, от которого можно «отмерять» интересующие ученых мыслительные процессы.

Далее из концепции чистой прибавки следует, что если мы сталкиваемся с какой-то задачей, то дополнительно к базовому уровню мозг подключает отделы, отвечающие за тот или иной процесс в мозге. В зависимости от типа задачи мозг задействует разные компоненты нервной деятельности — зрительные или слуховые зоны, ресурсы рабочей памяти, способности к пространственному, логическому или абстрактному мышлению и т. п. — все зависит от того, из каких компонентов состоит задача.

Общая томографическая картина работающего мозга при таком подходе напоминает пиццу по индивидуальному рецепту: то, что вы получите, складывается из обязательной основы (лепешка и томатный соус) и дополнительных ингредиентов, каждый из которых добавляет какие-то оттенки вкуса готовой пицце (и прибавляется к итоговой сумме заказа). Концепция чистой прибавки говорит, что любой мыслительный процесс можно разложить на отдельные ингредиенты.

Примерно как гавайская пицца состоит из разложенных на лепешке ананасов, ветчины и курицы, так и любую задачу на восприятие и мышление можно разложить на отдельные ингредиенты, где каждый участок мозга делает что-то свое.

Где-то нейроны оценивают форму объекта, в отделах по соседству определяют цвет фигуры, неподалеку прикидывают, движется фигура или нет, при этом отдельно оценивают поворот вокруг своей оси, отдельно — перемещение объекта относительно фона. Чтобы понять, какие участки мозга подключены, нужно просто сравнить фоновую активность (основу) с активностью в ответ на задание (ингредиенты поверх основы) и затем вычесть одно из другого.

Если нужно выделить в задаче один-единственный компонент, мы сравниваем две задачи — они должны быть идентичны во всем, кроме этого компонента. Скажем, мы хотим понять, где в мозге происходит различение цветов. Тогда в первой задаче человеку говорят нажимать на кнопку, когда зажжется лампочка, а во второй просят нажать, только если загорается лампочка зеленого света. Различия на двух томограммах можно отнести на счет различения цветов. Предполагается, что, добавляя к задаче один новый компонент, мы точно так же добавляем к работе мозга один новый компонент, ничего больше не меняя; мозг решает обе задачи одинаково, за исключением нюанса с цветом лампочки.

Наглядное изображение того, сколько энергии тратит мозг в состоянии покоя

Поделиться

Все изменилось в самом начале XXI века. Маркус Рэйкл стал одним из первооткрывателей и исследователей особого режима работы мозга. В лаборатории, где он работал, перед контрольной задачей всегда записывали активность мозга в состоянии покоя: это пошло еще с тех времен, когда там анализировали реакции мозга на простейшие стимулы вроде геометрических фигур или вспышек света. Контролем в этом случае было просто отсутствие всякого стимула. Так и повелось, что исследователи обязательно регистрировали работу мозга волонтеров, пока они лежали, ожидая начала эксперимента [3].

Когда исследователи начали сравнивать томограммы, полученные в покое и с различными заданиями, неожиданно оказалось, что нет никакого базового уровня, на который можно наложить активность в отделах мозга. Какую бы задачу ни брали ученые, в воображаемой основе обнаруживалось несколько «дырок» — всегда в одних и тех же местах. Это никак не укладывалось в рамки концепции чистой прибавки и возмутительным образом нарушало то, как ученые представляли себе работу мозга. Не важно, какое это было задание — зрительное, слуховое, на слова, на внимание, на арифметические расчеты, — в мозге всегда находились одни и те же зоны, которые отключались, а не подключались, стоило волонтеру переключиться на задание. «Дырки» на томограмме означали и прорехи в существующих научных знаниях о работе мозга.

Какую бы задачу ни брали ученые, в воображаемой основе обнаруживалось несколько «дырок» — всегда в одних и тех же местах. Это никак не укладывалось в рамки концепции чистой прибавки и возмутительным образом нарушало то, как ученые представляли себе работу мозга. Не важно, какое это было задание — зрительное, слуховое, на слова, на внимание, на арифметические расчеты, — в мозге всегда находились одни и те же зоны, которые отключались, а не подключались, стоило волонтеру переключиться на задание. «Дырки» на томограмме означали и прорехи в существующих научных знаниях о работе мозга.

Энергетический баланс мозга

Субъективно кажется, что это два очень разных состояния — когда мы бездельничаем и когда мы напряженно работаем, обдумываем сложный материал, проводим вычисления в уме или пытаемся запомнить новую информацию. В первом случае мы прохлаждаемся и «проветриваем» мозг, а во втором он рано или поздно «вскипает», и голова вот-вот лопнет от перенапряжения.

Удивительно, но, если рассчитать потребление энергии отдыхающим и интенсивно работающим мозгом, разница едва ли составит 5 процентов! Различие в умствен ном напряжении, кажущемся нам гигантским, образует лишь крошечную верхушку айсберга, а под водой кроется огромный массив скрытых от восприятия, но очень энергоемких процессов, о которых мы не догадываемся.

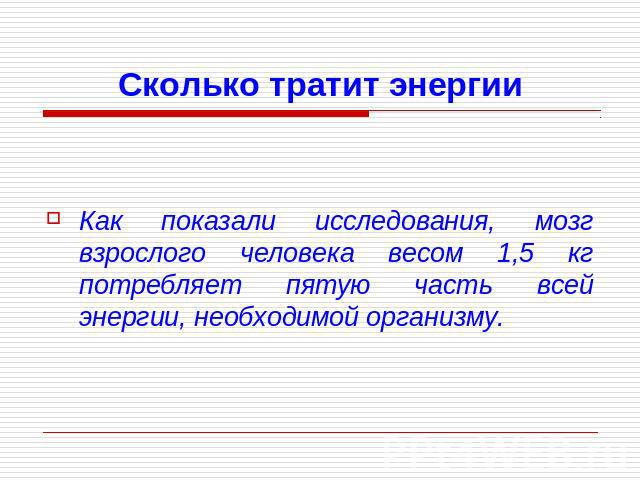

Вообще-то мозг — очень «прожорливый» орган и в покое тратит около 20 процентов всей энергии, которую мы расходуем. Когда же нам нужно как следует сосредоточиться и включить голову, энергопотребление мозга увеличивается с 20 до 21 процента — прямо скажем, малозаметная разница.

Получается, что мозг потребляет чертову прорву энергии — в среднем в 10 раз больше, чем все другие органы и ткани в организме человека. Одна пятая всей энергии в спокойном состоянии идет на нужды мозга, даже если он ничем не занят, хотя весит мозг около 1,5 кг. На что же тратится эта энергия?

Самая очевидная догадка для ученого — энергия тратится в основном на ионный насос, чтобы поддерживать нейроны в состоянии боевой готовности. Эти насосы покрывают мембраны нейронов и постоянно откачивают из клетки натрий, а калий закачивают внутрь нее. На этой разнице электрических потенциалов и работает нейрон, при этом сам по себе нервный импульс проходит вдоль нервной клетки без затрат энергии, просто сокращая разницу между уровнем ионов внутри и снаружи.

Однако дело не в насосе и не в проведении нервных импульсов: по последним оценкам, для нейрона все это стоит недорого. Нейрон тратит от 60 до 80 процентов энергии, передавая сигналы другим нейронам, то есть большинство потребляемой мозгом энергии тратится в синапсах — местах контакта нервных клеток: там выделяются пузырьки с нейромедиаторами, которые запускают импульсы в следующей клетке. Закачать нейромедиатор в синаптические пузырьки, отправить их в синаптическую щель и затем как можно быстрее убрать нейромедиаторы из синапса, что бы точно дозировать силу сигнала, — на это и тратится энергия, пока нейроны взаимодействуют друг с другом.

Биосинтез — еще одна статья расходов глюкозы, главного источника энергии для мозга. Мозгу необходимо восстанавливаться и перестраиваться, и для этого ему нужна не только энергия, но и «строительные материалы». В мозге взрослого человека около 12–15 процентов глюкозы идет на то, чтобы получить новые аминокислоты, жирные кислоты и нуклеотиды — нервной ткани необходимо постоянно обновляться и перестраиваться.

Еще одна интересная деталь — вечером мозг потребляет существенно больше энергии, чем утром: митохондрии в нейронах усиливают активность почти на 20 процентов, а доля глюкозы, которая идет на перестройку нервной ткани, меняется с 11 процентов ранним утром до 19 процентов поздним вечером. Такие суточные колебания можно объяснить, если вспомнить, что больше всего энергии расходуется в синапсах. По мере накопления дневных впечатлений синапсы все активнее проводят сигналы и расходуют все больше энергии. Полученный опыт преобразуется затем в изменения связей между нейронами — это и есть нейропластичность [4].

Все приведенные выше факты не дают ответа на важный вопрос: почему организм готов платить за работу мозга такую цену? Это сейчас люди практически решили проблему голода, а на протяжении миллионов лет предки человека постоянно сталкивались с угрозой голодной смерти. Тем не менее пятая часть всего съеденного отправлялась на нужды мозга. Зачем нужна вся эта непрерывно идущая работа и что с этого получают люди?

Тем не менее пятая часть всего съеденного отправлялась на нужды мозга. Зачем нужна вся эта непрерывно идущая работа и что с этого получают люди?

Один из первооткрывателей дефолт-системы мозга, Маркус Райхл, считает, что мозг непрерывно занят построением внутренней модели окружающего мира, которая помогает мозгу предсказывать, что случится дальше, и подготовиться к грядущим событиям, используя этот прогноз. При этом лишь небольшая часть этой работы доступна для осознания. Но если прогнозы не сбываются, это непременно обращает на себя наше внимание. Жители крупных городов сталкиваются с этим, когда наступают на ступеньки неработающего эскалатора и внезапно ощущают что-то вроде толчка: наш мозг ожидает, что эскалатор будет работать, и заранее компенсирует ускорение, которое организм испытывает, попадая на эскалатор. Обычно мы не ощущаем работу этого внутреннего механизма — до тех пор, пока прогноз совпадает с действительностью: наш мозг прекрасно справляется с такими задачами, не подключая сознание. Вполне возможно, что в глубине энергореактора, каковым служит наш мозг, идут и другие процессы, которые ученым еще только предстоит открыть [5].

Вполне возможно, что в глубине энергореактора, каковым служит наш мозг, идут и другие процессы, которые ученым еще только предстоит открыть [5].

Поделиться

Подробнее читайте:

Белова, Елена Михайловна. Автостопом по мозгу. Когда вся вселенная у тебя в голове / Елена Белова. — Москва : Эксмо, 2022. — 352 с. : ил. — (Сенсация в медицине).

Ранее в этом блоге

29 сентября, 2022

«Купчихи, дворянки, магнатки»

26 сентября, 2022

«Американская двухпартийность. От Джорджа Вашингтона до Джо Байдена»

16 сентября, 2022

«Археология русского интернета»

08 сентября, 2022

«Другая Россия»

01 сентября, 2022

«Эволюция человека. Книга 3. Кости, гены и культура»

29 августа, 2022

«Все, что движется»

24 августа, 2022

«Невидимый страж»

17 августа, 2022

«Лингвисты, пришедшие с холода»: История структурной лингвистики в СССР

Читайте также

Увеличение числа слоев в скрученном графене привело к большей стабильности сверхпроводящего состояния

Минздрав зарегистрировал первый в России противооспенный препарат

В Саффолке обнаружили остатки англосаксонского королевского зала

Клик — и готово

За что дали Нобелевскую премию по химии в 2022 году

На сколько процентов работает мозг человека? (Ответ)

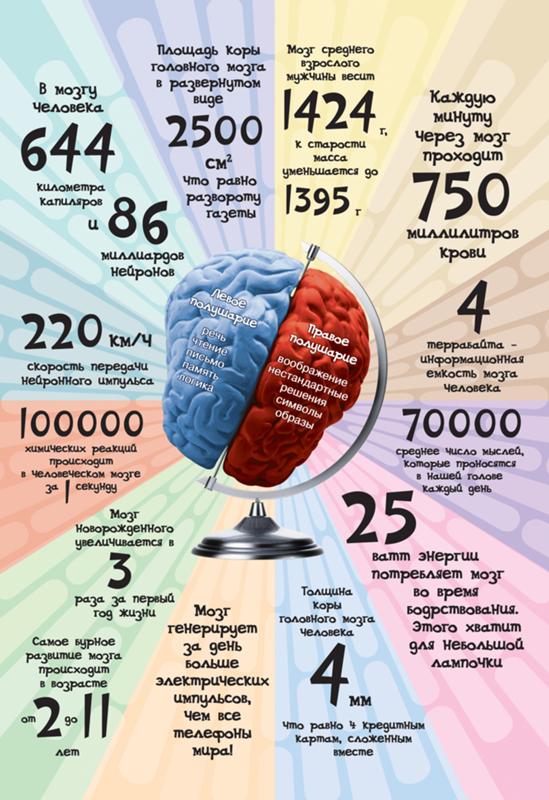

Многим людям доводилось слышать, что человек задействует не всю мощность мозга. Кто-то говорит о 50%, 25, 10 или даже 5. Но всё-таки чаще всего можно услышать оценку в 10%. Конечно, исследованию мозга и его возможностей уделяется огромное внимание со стороны нейробиологов со всего мира. И что же думают по этому вопросу специалисты? Детально изучив актуальные данные, постараемся разобраться с этим популярным мифом о 10%.

Кто-то говорит о 50%, 25, 10 или даже 5. Но всё-таки чаще всего можно услышать оценку в 10%. Конечно, исследованию мозга и его возможностей уделяется огромное внимание со стороны нейробиологов со всего мира. И что же думают по этому вопросу специалисты? Детально изучив актуальные данные, постараемся разобраться с этим популярным мифом о 10%.

Кратко о человеческом мозге

Какая часть мозга задействована?

Мозг человека используется на 100%. Просто он состоит из разных участков, часть из которых без необходимости не работает в полную силу.

Кто придумал миф о 10%?

Вообще часто это утверждение приписывается Альберту Эйнштейну. На самом деле впервые его упомянул писатель Лоуэлл Томас, написавший предисловие к книге Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». На что он опирался до сих пор неизвестно.

Можно ли развить мозг?

С помощью специальных упражнений можно тренировать мышление, память, скорость реакции и другие характеристики. Но это позволяет продуктивнее использовать активные части мозга, а не задействовать неактивные.

Но это позволяет продуктивнее использовать активные части мозга, а не задействовать неактивные.

Что будет, если мозг заработает на 100?

Оказывается, все части мозга могут одновременно заработать на максимальной мощности. Но происходит это не в момент гениальных просветлений, а при эпилептическом припадке. Так себе гениальность, не находите ли?

На сколько процентов работает мозг?

Сегодня все ведущие нейробиологи мира сходятся во мнении, что мозг человека задействован на 100 процентов. Это подтверждается как многочисленными испытаниями, так и здравым смыслом. Исследование разных частей мозга во время разных нагрузок (физических и интеллектуальных) позволило точно определить, что они работают с полной отдачей.

К тому же, если бы какая-то часть мозга не использовалась, то в процессе эволюции человеческое тело явно отказалось бы от неё – такие человеческие особи получили бы значительное преимущество и явно доминировали бы, оставляя более многочисленное потомство. Остальные же, носящие в черепной коробке бесполезный вес, неминуемо были бы вытеснены. Также стоит отметить, что мозг, чья масса составляет лишь 2% от массы тела, потребляет 50% глюкозы, какое вырабатывает печень. Едва ли вся эта энергия расходуется впустую.

Остальные же, носящие в черепной коробке бесполезный вес, неминуемо были бы вытеснены. Также стоит отметить, что мозг, чья масса составляет лишь 2% от массы тела, потребляет 50% глюкозы, какое вырабатывает печень. Едва ли вся эта энергия расходуется впустую.

Как работает мозг человека

Миф о 10% работающего мозга был правдоподобным в конце 19 века (когда он собственно и зародился). Тогда даже передовые ученые не имели представления о том, для чего нужна та или иная часть мозга. Однако сегодня функция каждого фрагмента тщательно изучена. Ученые давно установили для чего используется тот или иной участок.

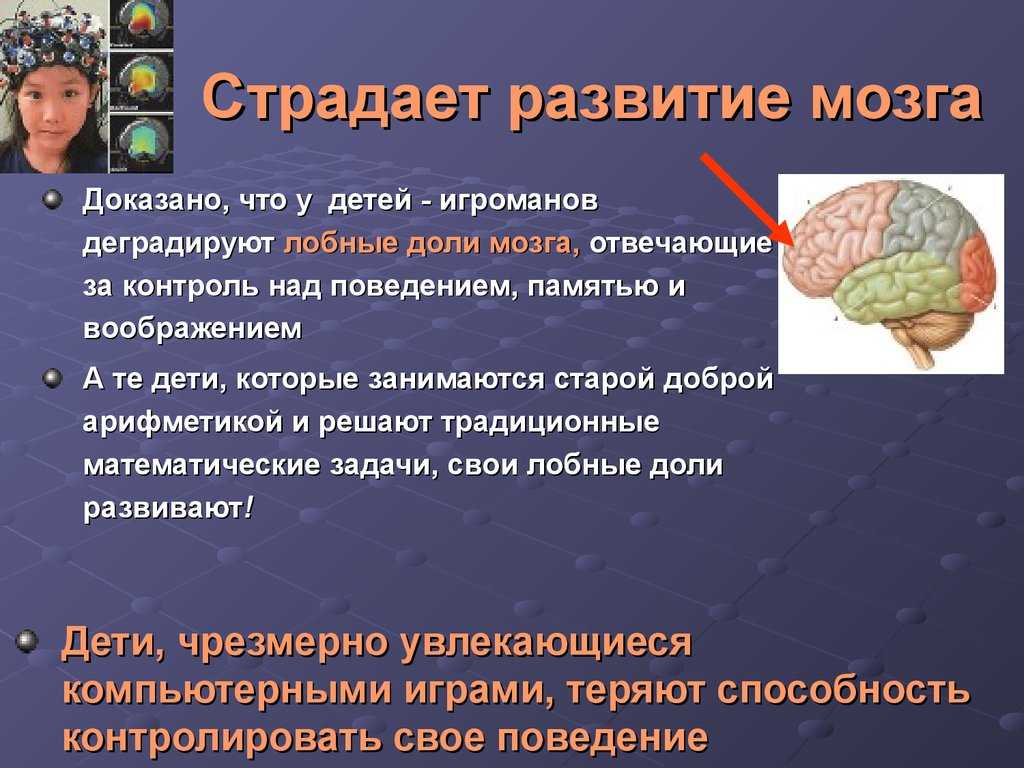

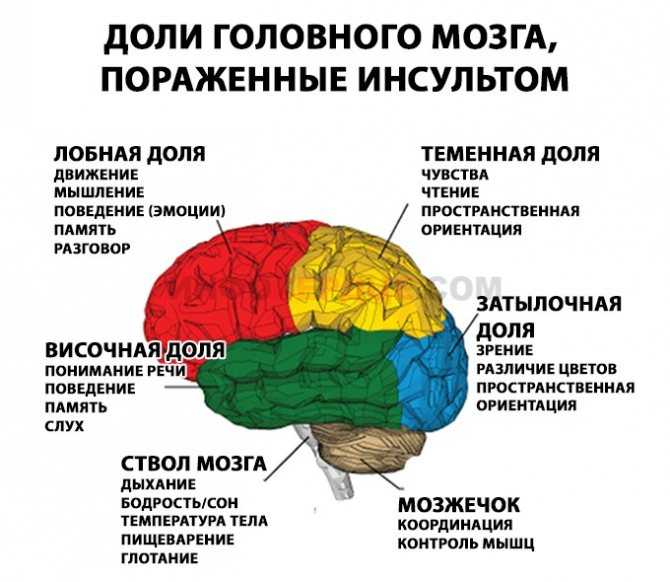

К примеру, теменная доля отвечает за логику и счет, чтение и письмо. А функции височной доли: память и слуховой анализатор. Мозжечок же нужен, чтобы удерживать равновесие и координировать движения. Безусловно, при разной деятельности активность разных частей мозга изменяется. К примеру, если человек сидит в комфортном кресле и читает книгу, то максимально задействована теменная доля – мозжечок расслаблен и почти не действует. И наоборот, при выполнении физических нагрузок мозжечок работает на пределе возможностей, а вот височная и теменная доли не слишком-то активны. Это позволяет сосредоточиться на определенной задаче и передать все имеющиеся ресурсы именно туда, где они нужнее всего.

И наоборот, при выполнении физических нагрузок мозжечок работает на пределе возможностей, а вот височная и теменная доли не слишком-то активны. Это позволяет сосредоточиться на определенной задаче и передать все имеющиеся ресурсы именно туда, где они нужнее всего.

А вот вопрос, как работает мозг человека, если разные его части выполняя свои функции, создают единое человеческое сознание до сих пор остается без ответа. Приходится только надеяться, что в будущем и эта тайна будет раскрыта.

Как заставить мозг работать?

Тело является сложнейшим инструментом, каждую из частей которого можно сделать более мощным. И если возможно накачать мышцы, то почему нельзя накачать мозги? Оказывается, это вполне реально. Причем лучше всего заниматься этим в детстве – до 7 лет. Это возможно и в более позднем возрасте, но именно в детстве происходит основная «настройка» инструмента – дальше идет только тонкая «калибровка».

Упражнений для этого очень много. Легкая атлетика, гимнастика и танцы позволяют развивать мозжечок. Если необходимо развивать именно интеллект, то и здесь существует довольно много упражнений. Причем лучший из них – чтение. Причем можно чтобы человек читал сам или же ему читали. В любом случае мозг активно развивается – идет укрепление связей между нейронами. Как результат — улучшается память, развивается воображение, повышается скорость мышления. Ещё один хороший пример – математика. Решение математических примеров разной сложности позволяет всегда держать мозг в тонусе. Давно доказано, что у людей, занимающихся математикой или много читающих, болезнь Альцгеймера наступает куда позже, чем у сверстников, или не наступает вообще.

Если необходимо развивать именно интеллект, то и здесь существует довольно много упражнений. Причем лучший из них – чтение. Причем можно чтобы человек читал сам или же ему читали. В любом случае мозг активно развивается – идет укрепление связей между нейронами. Как результат — улучшается память, развивается воображение, повышается скорость мышления. Ещё один хороший пример – математика. Решение математических примеров разной сложности позволяет всегда держать мозг в тонусе. Давно доказано, что у людей, занимающихся математикой или много читающих, болезнь Альцгеймера наступает куда позже, чем у сверстников, или не наступает вообще.

Другими словами, развиваются именно те функции, на которые идет нагрузка. Помня об этом, можно развивать мозг в нужном направлении, просто давая подходящие нагрузки.

Можно ли задействовать мозг на 100?

Многим интересно узнать, как заставить мозг работать на 100 процентов. Как уже говорилось, в разные моменты деятельности человека задействуются разные части мозга. А что же будет, если на максимальную мощность выйдут все части сразу? Вообще это против природы человека. Едва ли кому-то нужно бежать на максимальной скорости по узкой тропинке, где приходится удерживать равновесие, при этом решая сложную математическую задачу, вспоминая забытое стихотворение и пытаясь написать картину.

А что же будет, если на максимальную мощность выйдут все части сразу? Вообще это против природы человека. Едва ли кому-то нужно бежать на максимальной скорости по узкой тропинке, где приходится удерживать равновесие, при этом решая сложную математическую задачу, вспоминая забытое стихотворение и пытаясь написать картину.

Но всё-таки иногда это происходит – мозг может быть задействован на 100% — каждая область активна на пределе возможности. Правда, происходит это при эпилептических припадках – едва ли это можно назвать гениальностью или сверхспособностью.

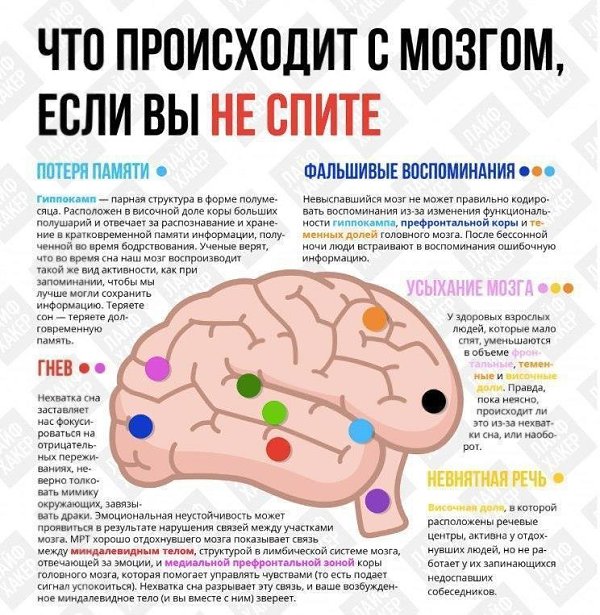

Что делает мозг во время сна: интересные факты о человеческом сне

Ученые утверждают, что существуют сны, которые могут нанести вред здоровью. На первый взгляд, это утверждение кажется бессмысленным, но вам просто нужно узнать, о чем говорят мировые ученые. Читайте о том, зачем мы вообще спим, что происходит в организме во время различных фаз сна, как работает мозг во время сновидений и как сны могут повлиять на ваше физическое состояние.

Обновлено:

Напоминаем, что у apteka24.ua есть мобильное приложение: 12 000 препаратов с подробными инструкциями и, конечно, доставкой по всей Украине. Ищите нас в App Store и Google Play.

P.S. Скидка 100 грн на первый заказ от 1000 грн по промокоду APP100

- Что такое сон: его разновидности и фазы сна человека

- Как работает мозг во время сна: новые научные открытия

- Осознанные сновидения: как они возникают и чем могут быть опасны

С каждым годом появляются все новые и новые исследования, связанные со сновидениями и работой организма во время сна. Однако ученые до сих пор не пришли к единогласному выводу, зачем мы спим и почему мозг во время отдыха продолжает функционировать.

apteka24.ua решила разобраться в этом вопросе и рассказать самые интересные факты о человеческом сне.

Что такое сон: его разновидности и фазы сна человека

Сон — это постоянно повторяющийся циклический процесс, который чередуется с бодрствованием. Уже в первые минуты засыпания в нашем организме начинают происходить изменения: температура тела падает, активность мозга снижается, замедляется пульс и дыхание. Вследствие этого человек расходует меньше энергии во время сна.

Уже в первые минуты засыпания в нашем организме начинают происходить изменения: температура тела падает, активность мозга снижается, замедляется пульс и дыхание. Вследствие этого человек расходует меньше энергии во время сна.

Наш отдых подчинен некой системности и цикличности. Всего существует 2 фазы сна: медленная и быстрая, а вместе они делятся на 4 стадии:

Первая. Она длится 1-5 минут и начинается сразу после того, как человек задремал. У него замедляется дыхание, пульс и начинается плавный переход во вторую стадию.

Вторая. Включает дальнейшее замедление активности тела и мозга. Ее продолжительность составляет 10-60 минут. На двух ранних этапах цикла сна гораздо легче проснуться.

Третья. Это последняя стадия медленного сна, которая длится 20-40 минут. Мышцы и тело расслабляются еще больше, а мозговые волны демонстрируют четкую картину замедленной активности, разительно отличающейся от активности мозга в состоянии бодрствования.

Считается, что глубокий сон играет важную роль в восстановлении организма.

Считается, что глубокий сон играет важную роль в восстановлении организма.Четвертая. Единственная стадия быстрого сна длиною от 10 до 60 минут. В это время активность мозга возрастает, и большая часть тела, за исключением глаз и дыхательных мышц, испытывает временный паралич. Именно на четвертой стадии чаще всего снятся сновидения.

Три первых фазы называются фазами медленного сна (ортодоксальными), а последняя, четвертая — быстрого (парадоксального). Структуру этапов и циклов отдыха именуют архитектурой сна — и ее не следует нарушать.

Многие до сих пор не знают, сколько нужно спать в сутки взрослому человеку. Для хорошего самочувствия необходимо отдыхать 7-8 часов в сутки, что составляет 5-6 циклов сна. Тогда человек будет бодрым и активным весь день.

Но что делает мозг во время сна? Он замедляет свою работу или наоборот активизирует?

Как работает мозг во время сна: новые научные открытия

Если нам так необходим ежедневный ночной отдых, то почему мозг не прекращает свою деятельность даже ночью?

Совсем недавно ученые выяснили, что во время ортодоксального сна центральный отдел нервной системы выводит из себя токсические вещества. Во время ночного или дневного отдыха в мозге происходит синтез белков, а побочные продукты этого процесса вместе с отходами жизнедеятельности клеток выводятся из организма.

Во время ночного или дневного отдыха в мозге происходит синтез белков, а побочные продукты этого процесса вместе с отходами жизнедеятельности клеток выводятся из организма.

Вначале они попадают в межклеточное пространство, после чего по специальным каналам (глимфатическая система) спускаются в спинномозговую жидкость, а далее попадают в печень, почки и через выделительную систему полностью выводятся из организма.

Из вышесказанного можно сделать вывод, почему мозг не спит и в чем состоит основная цель сна. Она заключается в возможности удалять переработанные продукты жизнедеятельности его клеток. Если затягивать осуществление данного процесса, то такие токсичные вещества будут накапливаться, и в работе всего организма начнут происходить сбои.

Кроме того, ионы, содержащиеся в каналах глимфатической системы, принимают участие в смене состояния бодрствования на сон и обратно. Когда в межклеточной жидкости собирается большое количество ионов калия, а концентрация магния и кальция уменьшается, человек просыпается. Таким образом, некоторые функции сна напрямую связаны с поддержанием электролитного баланса.

Таким образом, некоторые функции сна напрямую связаны с поддержанием электролитного баланса.

Еще одно интересное утверждение в сомнологии (наука о снах) заключается в том, что практически каждый человек видит сны, а некоторые из них даже несут угрозу для его организма.

Осознанные сновидения: как они возникают и чем могут быть опасны

Все, что мы видим во сне, можно разделить на неосознанные и осознанные сновидения. В первом случае человек не может различить сон, воспринимая сновидение как реальность, на которую он не способен повлиять. Во второй ситуации, во время осознанного сновидения, он осознает, что находится не наяву, а во сне, поэтому может контролировать свои действия.

Недавний опрос показал, что 55% взрослых людей хотя бы раз в жизни видели осознанное сновидение, а 23% опрошенных испытывают осознанные сновидения не реже одного раза в месяц.

Во время такого вида отдыха увеличивается уровень активности префронтальной коры головного мозга и достигает такого же уровня, как и при состоянии бодрствования. По этой причине осознанные сновидения можно назвать «гибридным состоянием сна и бодрствования».

По этой причине осознанные сновидения можно назвать «гибридным состоянием сна и бодрствования».

Сегодня многие ученые сходятся во мнении, что некоторые осознанные сны перетекают в неосознанные. В этом смысле осознанность — это аспект сновидений, который можно вызвать разными способами. Например, проснуться посреди ночи, а затем по прошествии определенного времени снова вернуться в постель или включать внешние раздражители (свет, музыку) во время быстрого сна.

Что касается частого видения осознанных снов, то оно имеет как негативные, так и позитивные стороны. Такой вид снов стирает границы между сновидениями и реальностью, что может иметь негативные последствия для психического здоровья человека. Он может начать думать, что произошедшее во сне действительно случилось наяву, или специально каждую ночь провоцировать у себя такое состояние.

Бытует научное мнение, что осознанные сновидения делают сон менее качественным, поскольку они сопровождаются повышением мозговой активности и могут нарушить цикл отдыха и бодрствования спящего. Это может повлиять на долгосрочность памяти, эмоциональную регуляцию и другие аспекты повседневной жизни.

Это может повлиять на долгосрочность памяти, эмоциональную регуляцию и другие аспекты повседневной жизни.

Однако осознанные сны имеют и положительные моменты. Во время них люди могут бороться со страхами, с которыми после этого им будет проще справляться в реальной жизни или регулировать кошмары, леча их таким методом.

Врачи рекомендуют самостоятельно не провоцировать осознанные сновидения, так как это может привести к потере тонкой грани между сном и реальностью.

Помните, любому человеку необходим ежедневный сон с минимальной длительностью, равной 7 часам, ведь именно за это время из мозга выводятся все токсические продукты его жизнедеятельности, что способствует нормальному функционированию всего организма.

Если вам мешают заснуть головные боли, а в особенности мигрень, то пора задуматься о ее лечении. Читайте нашу свежую статью, как выбрать таблетки от мигрени и в чем ее отличие от головной боли.

А может ли влиять на наш сон нехватка витамина D? Узнайте в новом материале всю правду о витамине D и его связи с иммунитетом, коронавирусом и чем нам грозит нехватка «витамина солнца».

apteka24.ua — первая интернет-аптека, которой можно доверять.

Данный редакционный материал прошел проверку на достоверность семейным врачом медицинского центра Medical Plaza — Борисовой Татьяной Ивановной.

Источники

Sleep Stages /NCBI

Waking up to Sleep / Healthy sleep

The Neuroprotective Aspects of Sleep / NCBI

How Do Lucid Dreams Work? / Sleep Foundation

Is It a Good Idea to Cultivate Lucid Dreaming? / NCBI

Отказ от ответственности

apteka24.ua предоставляет исчерпывающую и надежную информацию по вопросам медицины, здоровья и благополучия, однако постановка диагноза и выбор методики лечения могут осуществляться только вашим лечащим врачом! Самолечение может быть небезопасным для вашего здоровья. apteka24.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования пользователями apteka24.ua информации, размещенной на сайте.

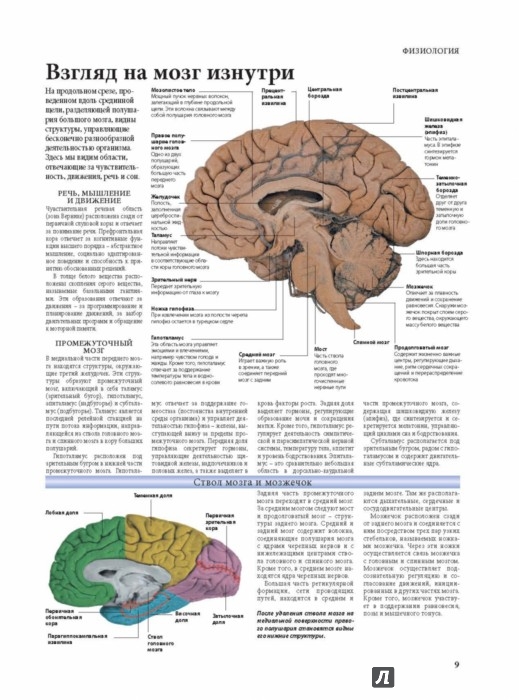

Обзор нейрохирурга.

Анатомия мозга

Анатомия мозгаМозг выполняет множество важных функций. Оно придает смысл вещам, происходящим в окружающем нас мире. Через пять чувств зрения, обоняния, слуха, осязания и вкуса мозг получает сообщения, часто много одновременно.

Мозг контролирует мысли, память и речь, движения рук и ног и функции многих органов тела. Он также определяет, как люди реагируют на стрессовые ситуации (например, сдачу экзамена, потерю работы, рождение ребенка, болезнь и т. д.), регулируя частоту сердечных сокращений и дыхания. Мозг представляет собой организованную структуру, разделенную на множество компонентов, выполняющих определенные и важные функции.

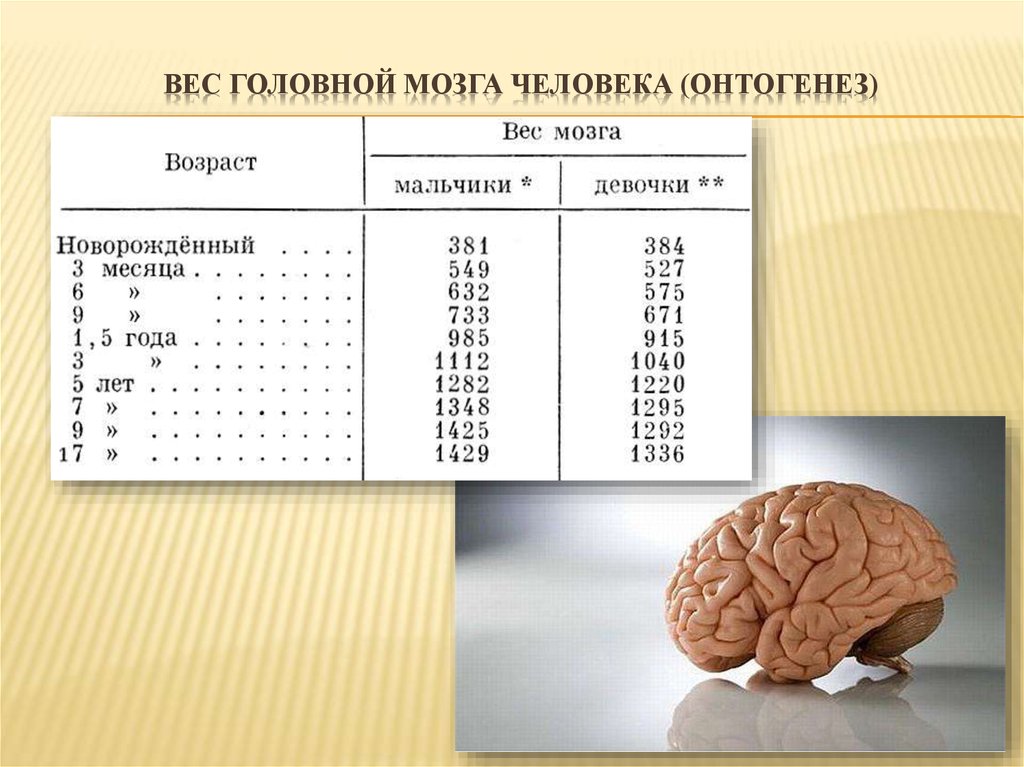

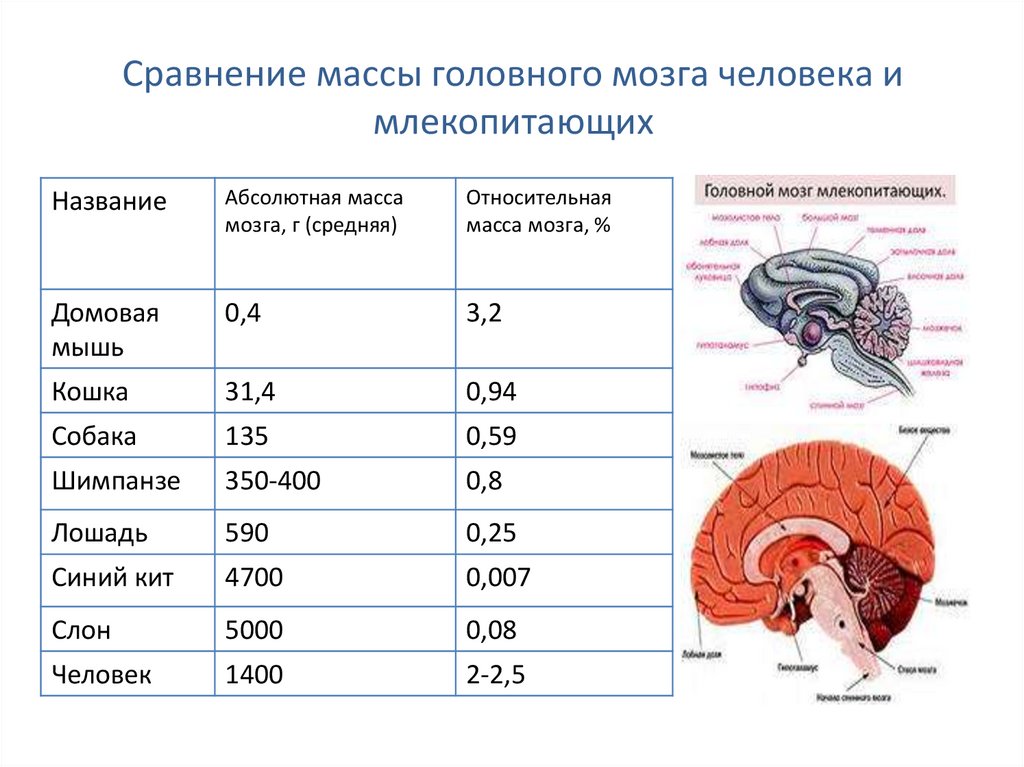

Вес мозга меняется от рождения до взрослой жизни. При рождении средний мозг весит около одного фунта, а в детстве вырастает примерно до двух фунтов. Средний вес мозга взрослой женщины составляет около 2,7 фунтов, тогда как мозг взрослого мужчины весит около трех фунтов.

Нервная система обычно делится на центральную нервную систему и периферическую нервную систему. Центральная нервная система состоит из головного мозга, его черепно-мозговых нервов и спинного мозга. Периферическая нервная система состоит из спинномозговых нервов, отходящих от спинного мозга, и автономной нервной системы (делится на симпатическую и парасимпатическую нервную систему).

Центральная нервная система состоит из головного мозга, его черепно-мозговых нервов и спинного мозга. Периферическая нервная система состоит из спинномозговых нервов, отходящих от спинного мозга, и автономной нервной системы (делится на симпатическую и парасимпатическую нервную систему).

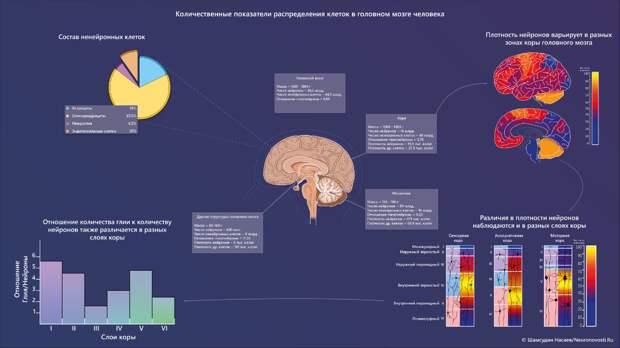

Мозг состоит из двух типов клеток: нейронов и глиальных клеток, также известных как нейроглия или глия. Нейрон отвечает за отправку и получение нервных импульсов или сигналов. Глиальные клетки — это ненейрональные клетки, которые обеспечивают поддержку и питание, поддерживают гомеостаз, образуют миелин и облегчают передачу сигналов в нервной системе. В человеческом мозгу количество глиальных клеток превышает количество нейронов примерно в 50 раз. Глиальные клетки являются наиболее распространенными клетками, обнаруживаемыми в первичных опухолях головного мозга.

Если у человека диагностирована опухоль головного мозга, может быть проведена биопсия, при которой патологоанатом извлекает ткань из опухоли для идентификации. Патологи определяют тип клеток, присутствующих в этой мозговой ткани, и опухоли головного мозга называют на основе этой ассоциации. Тип опухоли головного мозга и вовлеченные клетки влияют на прогноз и лечение пациента.

Патологи определяют тип клеток, присутствующих в этой мозговой ткани, и опухоли головного мозга называют на основе этой ассоциации. Тип опухоли головного мозга и вовлеченные клетки влияют на прогноз и лечение пациента.

Мозг расположен внутри костной оболочки, называемой черепом. Череп защищает мозг от повреждений. Вместе череп и кости, защищающие лицо, называются черепом. Между черепом и головным мозгом находятся мозговые оболочки, состоящие из трех слоев ткани, которые покрывают и защищают головной и спинной мозг. От наружного слоя внутрь: твердая мозговая оболочка, паутинная и мягкая мозговая оболочка.

Твердая мозговая оболочка: В головном мозге твердая мозговая оболочка состоит из двух слоев беловатой неэластичной пленки или мембраны. Наружный слой называется надкостницей. Внутренний слой, твердая мозговая оболочка, выстилает внутреннюю часть всего черепа и образует небольшие складки или отсеки, в которых части мозга защищены и защищены. Две особые складки твердой мозговой оболочки в головном мозге называются серпом и наметом. Серп разделяет правую и левую половины мозга, а тенториум разделяет верхнюю и нижнюю части мозга.

Серп разделяет правую и левую половины мозга, а тенториум разделяет верхнюю и нижнюю части мозга.

Паутинная оболочка: Второй слой мозговых оболочек — паутинная оболочка. Эта оболочка тонкая и нежная и покрывает весь мозг. Между твердой мозговой оболочкой и паутинной оболочкой имеется пространство, называемое субдуральным пространством. Паутинная оболочка состоит из тонкой эластичной ткани и кровеносных сосудов разного размера.

Мягкая мозговая оболочка: Ближайший к поверхности мозга слой мозговых оболочек называется мягкой мозговой оболочкой. Мягкая мозговая оболочка имеет множество кровеносных сосудов, которые проникают глубоко в поверхность мозга. Мягкая мозговая оболочка, покрывающая всю поверхность мозга, следует за складками мозга. Основные артерии, снабжающие головной мозг, обеспечивают его кровеносными сосудами. Пространство, разделяющее паутинную и мягкую мозговую оболочку, называется субарахноидальным пространством. Именно в этой области течет спинномозговая жидкость.

Спинномозговая жидкость (ЦСЖ) находится в головном мозге и окружает головной и спинной мозг. Это прозрачное водянистое вещество, которое помогает защитить головной и спинной мозг от травм. Эта жидкость циркулирует по каналам вокруг спинного и головного мозга, постоянно всасываясь и пополняя. Именно в полых каналах мозга, называемых желудочками, вырабатывается жидкость. Специализированная структура внутри каждого желудочка, называемая сосудистым сплетением, отвечает за большую часть продукции ЦСЖ. В норме мозг поддерживает баланс между количеством абсорбируемой спинномозговой жидкости и количеством вырабатываемой. Однако возможны сбои в этой системе.

Желудочковая система разделена на четыре полости, называемые желудочками, которые соединены серией отверстий, называемых отверстиями, и трубками.

Два желудочка, заключенные в полушариях большого мозга, называются боковыми желудочками (первый и второй). Каждый из них сообщается с третьим желудочком через отдельное отверстие, называемое отверстием Мунро. Третий желудочек находится в центре головного мозга, его стенки состоят из таламуса и гипоталамуса.

Третий желудочек находится в центре головного мозга, его стенки состоят из таламуса и гипоталамуса.

Третий желудочек соединяется с четвертым желудочком длинной трубкой, называемой Сильвиевым акведуком.

ЦСЖ, протекающая через четвертый желудочек, обтекает головной и спинной мозг, проходя через ряд других отверстий.

Ствол головного мозга — это нижнее расширение головного мозга, расположенное перед мозжечком и соединенное со спинным мозгом. Он состоит из трех структур: среднего мозга, моста и продолговатого мозга. Он служит ретрансляционной станцией, передавая сообщения туда и обратно между различными частями тела и корой головного мозга. Здесь расположены многие простые или примитивные функции, необходимые для выживания.

Средний мозг является важным центром движения глаз, в то время как мост участвует в координации движений глаз и лица, лицевых ощущений, слуха и равновесия.

Продолговатый мозг контролирует дыхание, кровяное давление, сердечный ритм и глотание. Сообщения от коры к спинному мозгу и нервам, которые ответвляются от спинного мозга, отправляются через мост и ствол мозга. Разрушение этих областей мозга вызовет «смерть мозга». Без этих ключевых функций люди не могут выжить.

Сообщения от коры к спинному мозгу и нервам, которые ответвляются от спинного мозга, отправляются через мост и ствол мозга. Разрушение этих областей мозга вызовет «смерть мозга». Без этих ключевых функций люди не могут выжить.

Ретикулярная активирующая система находится в среднем мозге, мосту, продолговатом мозге и части таламуса. Он контролирует уровни бодрствования, позволяет людям обращать внимание на окружающую их среду и участвует в режимах сна.

В стволе головного мозга берут начало 10 из 12 черепно-мозговых нервов, которые контролируют слух, движения глаз, мимические ощущения, вкус, глотание и движения мышц лица, шеи, плеч и языка. Черепные нервы, отвечающие за обоняние и зрение, берут начало в головном мозге. От моста отходят четыре пары черепно-мозговых нервов: нервы с пятой по восьмую.

Мозжечок расположен в задней части мозга под затылочными долями. Он отделен от головного мозга наметом (складкой твердой мозговой оболочки). Мозжечок точно регулирует двигательную активность или движение, т. е. тонкие движения пальцев, когда они делают операцию или рисуют картину. Это помогает поддерживать осанку, чувство равновесия или равновесия, контролируя тонус мышц и положение конечностей. Мозжечок играет важную роль в способности выполнять быстрые и повторяющиеся действия, например, играть в видеоигры. В мозжечке правосторонние аномалии вызывают симптомы на той же стороне тела.

е. тонкие движения пальцев, когда они делают операцию или рисуют картину. Это помогает поддерживать осанку, чувство равновесия или равновесия, контролируя тонус мышц и положение конечностей. Мозжечок играет важную роль в способности выполнять быстрые и повторяющиеся действия, например, играть в видеоигры. В мозжечке правосторонние аномалии вызывают симптомы на той же стороне тела.

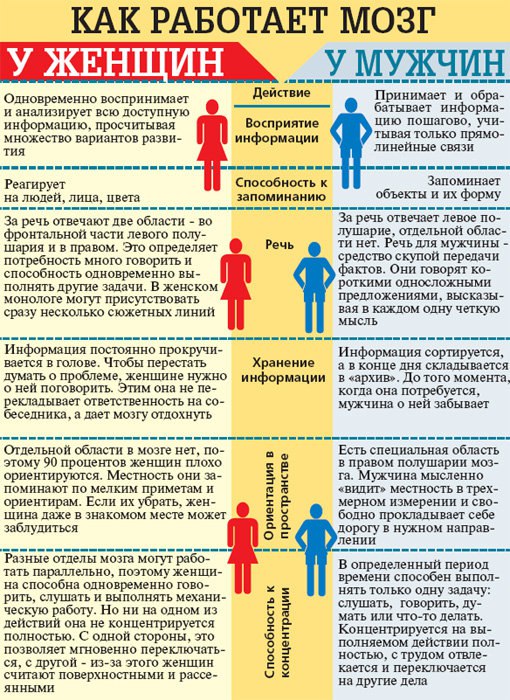

Головной мозг, составляющий основную часть головного мозга, делится на две основные части: правое и левое полушария головного мозга. Головной мозг — это термин, часто используемый для описания всего мозга. Трещина или борозда, разделяющая два полушария, называется большой продольной трещиной. Две стороны мозга соединяются внизу мозолистым телом. Мозолистое тело соединяет две половины мозга и передает сообщения от одной половины мозга к другой. Поверхность головного мозга содержит миллиарды нейронов и глии, которые вместе образуют кору головного мозга.

Кора головного мозга имеет серовато-коричневый цвет и называется «серым веществом». Поверхность мозга кажется морщинистой. Кора головного мозга имеет борозды (небольшие бороздки), трещины (более крупные бороздки) и выпуклости между бороздками, называемые извилинами. У ученых есть определенные названия для выпуклостей и борозд на поверхности головного мозга. Десятилетия научных исследований выявили специфические функции различных областей мозга. Под корой головного мозга или поверхностью мозга соединительные волокна между нейронами образуют область белого цвета, называемую «белым веществом».

Поверхность мозга кажется морщинистой. Кора головного мозга имеет борозды (небольшие бороздки), трещины (более крупные бороздки) и выпуклости между бороздками, называемые извилинами. У ученых есть определенные названия для выпуклостей и борозд на поверхности головного мозга. Десятилетия научных исследований выявили специфические функции различных областей мозга. Под корой головного мозга или поверхностью мозга соединительные волокна между нейронами образуют область белого цвета, называемую «белым веществом».

Полушария головного мозга имеют несколько отчетливых трещин. Обнаружив эти ориентиры на поверхности мозга, его можно эффективно разделить на пары «долей». Доли — это просто широкие области мозга. Головной мозг или головной мозг можно разделить на пары лобных, височных, теменных и затылочных долей. Каждое полушарие имеет лобную, височную, теменную и затылочную доли. Каждая доля может быть снова разделена на области, которые выполняют очень специфические функции. Доли мозга функционируют не поодиночке: они функционируют в очень сложных отношениях друг с другом.

Сообщения в мозг передаются разными способами. Сигналы передаются по маршрутам, называемым путями. Любое разрушение мозговой ткани опухолью может нарушить связь между различными частями мозга. Результатом будет потеря функции, такой как речь, способность читать или способность выполнять простые голосовые команды. Сообщения могут передаваться от одной выпуклости мозга к другой (извилины к извилинам), от одной доли к другой, от одной половины мозга к другой, от одной доли мозга к структурам, которые находятся глубоко в мозгу, например таламусе или из глубоких структур головного мозга в другую область центральной нервной системы.

Исследования показали, что прикосновение к одной стороне мозга посылает электрические сигналы на другую сторону тела. Прикосновение к двигательной области на правой стороне мозга заставит двигаться противоположную или левую сторону тела. Стимуляция левой первичной моторной коры заставит двигаться правую сторону тела. Сообщения о движении и ощущении передаются на другую сторону мозга и заставляют противоположную конечность двигаться или ощущать ощущение. Правая сторона мозга контролирует левую сторону тела и наоборот. Таким образом, если опухоль головного мозга возникает в правой части мозга, которая контролирует движение руки, левая рука может быть слабой или парализованной.

Правая сторона мозга контролирует левую сторону тела и наоборот. Таким образом, если опухоль головного мозга возникает в правой части мозга, которая контролирует движение руки, левая рука может быть слабой или парализованной.

Есть 12 пар нервов, которые исходят из самого мозга. Эти нервы отвечают за очень специфические действия и имеют следующие названия и номера:

- Обонятельный: Запах

- O ptic: Поля зрения и способность видеть

- Глазодвигательный: Движения глаз; открытие века

- Trochlear: Движения глаз

- Тройничный нерв: Лицевая чувствительность

- Abducens: Движения глаз

- Лицо: Закрытие век; Выражение лица; вкусовые ощущения

- Слуховой/вестибулярный: Слуховой; чувство равновесия

- Языкоглоточный: Вкусовые ощущения; глотание

- Блуждающий нерв: Глотание; вкусовые ощущения

- Аксессуар : Контроль мышц шеи и плеч

- Подъязычный: Движение языка

Гипоталамус представляет собой небольшую структуру, содержащую нервные соединения, которые посылают сообщения в гипофиз. Гипоталамус обрабатывает информацию, поступающую из вегетативной нервной системы. Он играет роль в контроле таких функций, как прием пищи, сексуальное поведение и сон; и регулирует температуру тела, эмоции, секрецию гормонов и движения. Гипофиз развивается из расширения гипоталамуса вниз и из второго компонента, идущего вверх от нёба.

Гипоталамус обрабатывает информацию, поступающую из вегетативной нервной системы. Он играет роль в контроле таких функций, как прием пищи, сексуальное поведение и сон; и регулирует температуру тела, эмоции, секрецию гормонов и движения. Гипофиз развивается из расширения гипоталамуса вниз и из второго компонента, идущего вверх от нёба.

Лобные доли — самые большие из четырех долей, отвечающих за множество различных функций. К ним относятся двигательные навыки, такие как произвольные движения, речь, интеллектуальные и поведенческие функции. Области, которые производят движения в частях тела, находятся в первичной моторной коре или прецентральной извилине. Префронтальная кора играет важную роль в памяти, интеллекте, концентрации, темпераменте и личности.

Премоторная кора — это область, расположенная рядом с первичной моторной корой. Он направляет движения глаз и головы, а также чувство ориентации человека. Зона Брока, важная для речи, находится в лобной доле, обычно с левой стороны.

Эти доли расположены в задней части мозга и позволяют людям получать и обрабатывать визуальную информацию. Они влияют на то, как люди воспринимают цвета и формы. Затылочная доля справа интерпретирует зрительные сигналы из левого зрительного пространства, а левая затылочная доля выполняет ту же функцию для правого зрительного пространства.

Эти доли одновременно интерпретируют сигналы, полученные от других областей мозга, таких как зрение, слух, моторика, сенсорика и память. Память человека и полученная новая сенсорная информация придают смысл предметам.

Эти доли расположены с каждой стороны мозга примерно на уровне уха и могут быть разделены на две части. Одна часть находится внизу (вентрально) каждого полушария, а другая часть находится сбоку (латерально) каждого полушария. Область справа отвечает за зрительную память и помогает людям распознавать предметы и лица людей. Область на левой стороне участвует в вербальной памяти и помогает людям запоминать и понимать язык. Задняя часть височной доли позволяет людям интерпретировать эмоции и реакции других людей.

Задняя часть височной доли позволяет людям интерпретировать эмоции и реакции других людей.

Эта система связана с эмоциями. В эту систему входят гипоталамус, часть таламуса, миндалевидное тело (активное в формировании агрессивного поведения) и гиппокамп (играет роль в способности запоминать новую информацию).

Эта железа является отростком задней или задней части третьего желудочка. У некоторых млекопитающих он контролирует реакцию на темноту и свет. У людей он играет некоторую роль в половом созревании, хотя точная функция шишковидной железы у людей неясна.

Гипофиз представляет собой небольшую железу, прикрепленную к основанию головного мозга (за носом) в области, называемой гипофизарной ямкой или турецким седлом. Гипофиз часто называют «главной железой», потому что он контролирует секрецию гормонов. Гипофиз отвечает за контроль и координацию следующих процессов:

- Рост и развитие

- Функция различных органов тела (например, почек, молочных желез и матки)

- Функция других желез (например, щитовидной железы, половых желез и надпочечников)

Это полость в задней части черепа, которая содержит мозжечок, ствол мозга и черепные нервы 5-12.

Таламус служит ретрансляционной станцией для почти всей информации, которая поступает и уходит в кору. Он играет роль в ощущении боли, внимании и бдительности. Он состоит из четырех частей: гипоталамуса, эпиталамуса, вентрального таламуса и дорсального таламуса. Базальные ганглии представляют собой скопления нервных клеток, окружающих таламус.

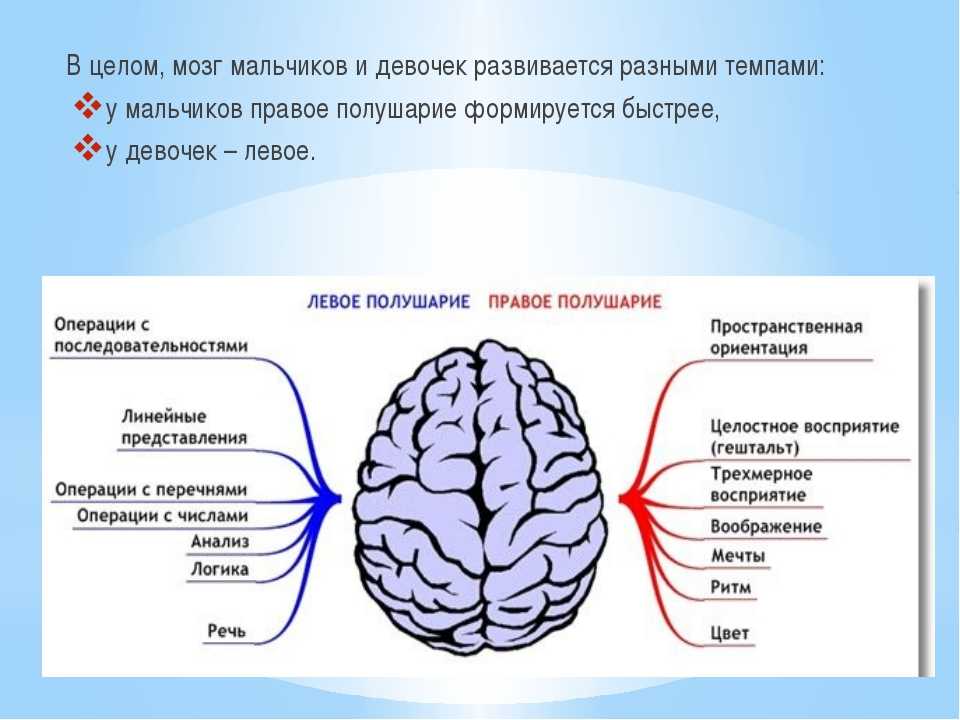

Обычно за язык и речь отвечает левое полушарие или сторона мозга. Из-за этого его называют «доминирующим» полушарием. Правое полушарие играет большую роль в интерпретации визуальной информации и пространственной обработке. Примерно у трети левшей речевая функция может располагаться в правой части мозга. Людям-левшам может потребоваться специальное тестирование, чтобы определить, находится ли их центр речи на левой или правой стороне, до какой-либо операции в этой области.

Многие нейробиологи считают, что левое полушарие и, возможно, другие части мозга играют важную роль в речи. Афазия — это просто нарушение речи. Определенные части мозга отвечают за определенные функции при воспроизведении речи. Существует много типов афазии, каждый из которых зависит от пораженной области мозга и роли, которую эта область играет в воспроизведении речи.

Существует много типов афазии, каждый из которых зависит от пораженной области мозга и роли, которую эта область играет в воспроизведении речи.

В лобной доле левого полушария есть область, называемая зоной Брока. Он находится рядом с областью, которая контролирует движение лицевых мышц, языка, челюсти и горла. Если эта область разрушена, человеку будет трудно произносить звуки речи из-за неспособности двигать языком или лицевыми мышцами для образования слов. Человек с афазией Брока все еще может читать и понимать разговорную речь, но ему трудно говорить и писать.

В левой височной доле есть область, называемая зоной Вернике. Повреждение этой области вызывает афазию Вернике. Человек может произносить звуки речи, но они бессмысленны (рецептивная афазия), потому что не имеют никакого смысла.

AANS не поддерживает какие-либо методы лечения, процедуры, продукты или врачей, упомянутых в этих информационных бюллетенях для пациентов. Эта информация предоставляется в качестве образовательной услуги и не предназначена для использования в качестве медицинской консультации. Любой, кто ищет конкретный нейрохирургический совет или помощь, должен проконсультироваться со своим нейрохирургом или найти его в вашем районе с помощью онлайн-инструмента AANS «Найти сертифицированного нейрохирурга».

Любой, кто ищет конкретный нейрохирургический совет или помощь, должен проконсультироваться со своим нейрохирургом или найти его в вашем районе с помощью онлайн-инструмента AANS «Найти сертифицированного нейрохирурга».

Как ваш мозг удерживает вас от успеха и богатства

ullstein bild | Getty Images

Люди обладают удивительной способностью анализировать, обрабатывать информацию и решать проблемы. Ваш мозг — это лучший инструмент для продуктивной работы. С другой стороны, это может так же легко работать против вас, саботируя ваши планы и отдаляя вас от того, чего вы действительно хотите .

Мозг — главнокомандующий всеми вашими действиями. Итак, если вы не сможете контролировать его внутреннюю работу, все ваше существо почувствует удар. Некоторые из самых трудных моментов в вашей жизни были результатом того, что ваш мозг сопротивлялся вашим истинным намерениям.

Чтобы ваш мозг не сбивался с пути, поощряйте целостный рост, чтобы каждая часть вашего существа была синхронизирована. Вы можете добиться этого, работая над осознанностью.

Вы можете добиться этого, работая над осознанностью.

Вот несколько практик, которые помогут вам не сбиться с пути, полностью контролируя работу своего мозга:

Перестаньте оглядываться назад

Многие люди психически парализованы страхом и сомнением. Если вы поглощены прошлым, вам будет очень трудно двигаться вперед. Эвристика доступности — это феномен, который можно определить как склонность мозга переоценивать свою первую ассоциацию при встрече с новой мыслью или решением. Вы неизбежно возвращаетесь к повторяющимся привычкам и воспоминаниям и, следовательно, упускаете новые идеи и подходы.

Не позволяйте своему мозгу зацикливаться на том, что вы оставили позади, и освободите себя от укоренившихся страхов, установив твердый и конкретный набор целей. Это даст вам возможность высвободить свой багаж и перенаправить свою энергию на светлое будущее. Ваши цели позволят вам стать тем, кем вы хотите быть.

«Создайте для своей жизни самое высокое и грандиозное видение, потому что вы становитесь тем, во что верите. » –Опра Уинфри

» –Опра Уинфри

Наладьте свой сон

Занятые люди часто продлевают рабочий день и не ложатся спать допоздна, чтобы выполнить задачи. Такая рутина ставит под угрозу несколько аспектов вашей жизни и истощает ваше общее самочувствие. Когда вы обмениваете сон или отдых на работу, вы теряете здоровье. Согласно многим исследованиям, страдают ваши когнитивные функции, объем внимания и способность учиться и творчески мыслить.

Чтобы избежать поздней работы по ночам, старайтесь начинать рабочий день как можно раньше. Следуйте примеру бесчисленных сверхуспешных людей, включая Ричарда Брэнсона, Тима Кука и Говарда Шульца, и используйте преимущества своего утра, чтобы вам не пришлось пробивать себе дорогу до конца дня.

Поддерживайте поток положительной энергии

Если вы ассоциируете себя с негативными людьми, вы, вероятно, впитаете в себя мысли, противоречащие вашим целям. Современная психология называет это явление эмоциональным заражением, передачей чувств и поведения от одного человека к другому. Это может происходить невербально и часто остается незамеченным обеими сторонами.

Это может происходить невербально и часто остается незамеченным обеими сторонами.

Заблокируйте проникновение негатива в вашу систему (особенно в ваш мозг), окружив себя единомышленниками. Общайтесь с предприимчивыми и очень успешными людьми, чтобы привлечь положительную энергию, необходимую для подпитки вашего драйва. По словам соучредителя LinkedIn Рида Хоффмана, проводить время с людьми, которыми вы восхищаетесь, — это один из самых эффективных способов улучшить себя, поскольку вы адаптируете их поведение, мышление и образ жизни.

Сведите стресс к минимуму

Нейробиологи обнаружили, что хронический стресс повреждает мозг человека. Поскольку ваш мозг жизненно важен для всей вашей работы, неразумно подвергать его опасности. Однако многие согласятся, что полностью исключить стресс из организма человека невозможно.

Вам не нужно бежать от стресса — просто держите его под контролем. Примите меры предосторожности, чтобы ваше здоровье и работоспособность не пострадали от стресса. Найдите занятие, которое успокоит ваш разум и расслабит вас, хотя бы ненадолго. Среди мегауспешных людей привычки борьбы со стрессом сильно различаются. Шерил Сандберг выключает телефон на ночь, Джефф Безос ценит смех, а Уоррен Баффет играет на укулеле.

Найдите занятие, которое успокоит ваш разум и расслабит вас, хотя бы ненадолго. Среди мегауспешных людей привычки борьбы со стрессом сильно различаются. Шерил Сандберг выключает телефон на ночь, Джефф Безос ценит смех, а Уоррен Баффет играет на укулеле.

Прекратите многозадачность

Первой реакцией вашего мозга на большую нагрузку будет попытка сделать все сразу. Ваш мозг предполагает, что таким образом вы сэкономите время и по-прежнему будете эффективны. Вопреки распространенному мнению, многозадачность приносит в жертву точность. Исследования показывают, что всякий раз, когда задача прерывается, ее выполнение может занять до 40 процентов больше времени.

Научите свой мозг понимать ваши приоритеты еще до того, как вы начнете работать. Правило Уоррена Баффета — ограничить себя пятью главными задачами. По его словам, остальная часть вашего списка должна подождать, пока вы не рассмотрите эти приоритеты.

Резюме

Мы склонны чрезмерно использовать свой мозг и верим, что это для нашего же блага, при этом не замечая ловушек и ограничений мозга . Если вы не понимаете, как заботиться о своем мозге и обходить его склонности, он останется препятствием между вами и вашим максимальным потенциалом. Изменения важны, даже если они начинаются с чего-то столь же обычного, как ваши привычки ко сну или расслабляющее хобби.

Если вы не понимаете, как заботиться о своем мозге и обходить его склонности, он останется препятствием между вами и вашим максимальным потенциалом. Изменения важны, даже если они начинаются с чего-то столь же обычного, как ваши привычки ко сну или расслабляющее хобби.

Эль Каплан является основателем и генеральным директором LexION Capital, фирмы по доверительному управлению капиталом в Нью-Йорке, обслуживающей состоятельных людей. Она также является директором по инвестициям и основателем LexION Alpha.

Не пропустите: согласно нейробиологии, как перепрограммировать свой мозг для достижения огромного успеха

Понравилась эта история? Нравится CNBC Make It на Facebook!

Почему человеческий мозг так сложно понять? Мы опросили 4 неврологов.

21 апреля 2022 г.

Рэйчел Томпа, доктор философии. / Институт Аллена

Иллюстрация Дженни Бернс / Allen Institute

Ваш мозг похож на компьютер? Старомодный телефонный коммутатор? Плотный городской пейзаж?

Все это общие аналогии для мозга, но большинство из тех, кто их использует, знают, что это совершенно несовершенные сравнения. Мы, люди, преуспеваем в метафорах и кратких историях, но сам наш мозг не может быть подытожен так просто.

Мы, люди, преуспеваем в метафорах и кратких историях, но сам наш мозг не может быть подытожен так просто.

Многие области науки сложны, и, конечно, все, что находится в активном научном исследовании, не до конца изучено. Но мозг кажется другим. Дополнительный комплекс. Дополнительный загадочный. (Хотя отчасти это могут быть собственные предубеждения нашего мозга, которые говорят нам, насколько они особенные.)

«Электрон сложен. Но когда дело доходит до мозга, это простое утверждение приобретает совершенно новый резонанс», — сказал нейробиолог из Института Аллена Стивен Смит, доктор философии. «Это достаточно сложно, чтобы как-то объяснить все богатство человеческого опыта, каким мы его знаем: все наши чувства, весь наш субъективный опыт, всю человеческую историю, человеческое искусство, человеческую науку. Войны, любовь, жадность. Мозг лежит в основе всех этих вещей. Привлекательно ли думать, что простая машина, которую легко понять, может объяснить все эти вещи? Я так не думаю».

Ученые веками знали, что мозг — это центр человеческого мышления, но мы до сих пор не знаем, как он работает. На это есть… много причин. Я попросил четырех нейробиологов объяснить, почему мы до сих пор не понимаем человеческий мозг и что может потребоваться, чтобы понять это.

Различные нейроны, изученные в Институте Аллена, что является частью усилий по составлению карт всех различных типов клеток мозга.

Начнем со статистики. В вашем мозгу 86 миллиардов нейронов, плюс-минус — примерно столько же, сколько звезд в Млечном Пути. Если вы посмотрите на синапсы, связи между нейронами, цифры довольно быстро начинают выходить за рамки понимания. Количество синапсов в человеческом мозгу оценивается почти в квадриллион, или 1 000 000 000 000 000. И каждый отдельный синапс содержит разные молекулярные переключатели. Если вы хотите думать о мозге с точки зрения электрической системы, один синапс не эквивалентен транзистору — это больше похоже на тысячу транзисторов.

Чтобы усложнить ситуацию, не все нейроны созданы одинаковыми. Ученые до сих пор не знают, сколько у нас разных типов нейронов, но, вероятно, их сотни. Сами синапсы тоже не одинаковы. И это даже не принимая во внимание все остальные клетки нашего мозга. Помимо нейронов, наш мозг содержит множество кровеносных сосудов и третий класс мозговых клеток, известных под общим названием глии, многие из которых изучены еще хуже, чем нейроны.

Ученые делают успехи, превращая эти числа во что-то более понятное. На уровне отдельных клеток мозга исследовательские группы из Института Аллена и других организаций добиваются успехов в сортировке клеток по различным категориям, определяемым как «типы клеток», а также в возможности регистрировать электрическую активность живых нейронов человека с использованием творческих новых технологий. методы.

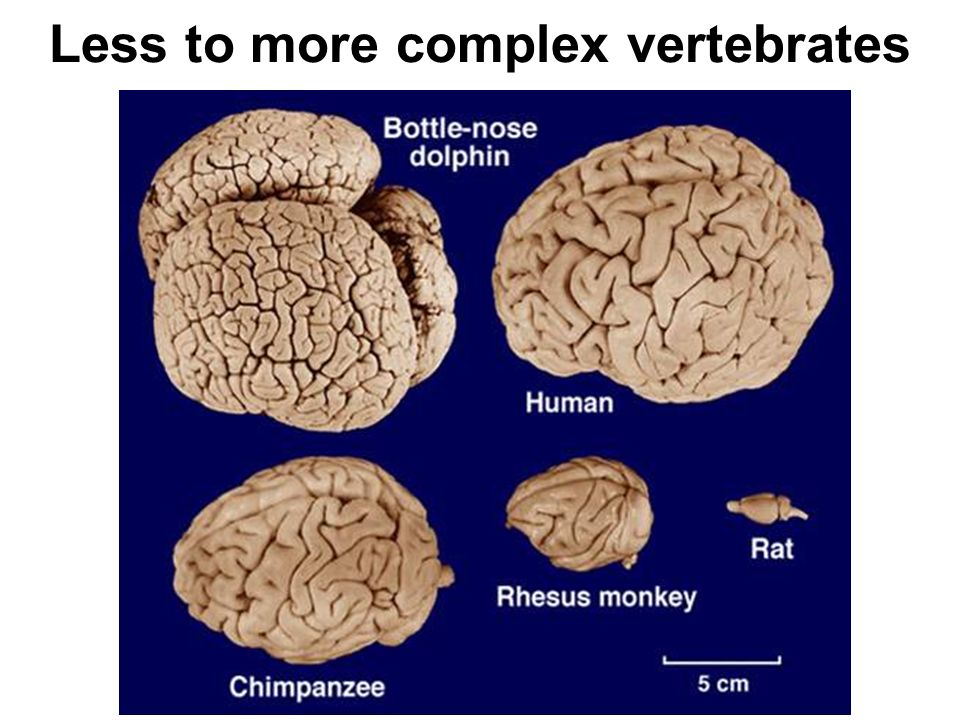

Многие нейробиологи изучают мозг лабораторной мыши, отчасти в надежде понять основные принципы работы мозга млекопитающих, которые можно применить и к нашему мозгу. Неврология грызунов имеет долгую историю, и здесь новые методы также открывают более широкое окно в мозг мыши размером с кумкват. Некоторые из этих методов позволяют исследователям подслушивать активность сотен и тысяч нейронов в мозгу мыши.

Неврология грызунов имеет долгую историю, и здесь новые методы также открывают более широкое окно в мозг мыши размером с кумкват. Некоторые из этих методов позволяют исследователям подслушивать активность сотен и тысяч нейронов в мозгу мыши.

«Представление о типах клеток как о чем-то поддающемся обработке возникло относительно недавно, — говорит Саския Де Врис, доктор философии, нейробиолог из Института Аллена. «Мы узнали гораздо больше о том, из каких частей состоит мозг, и как получить к ним доступ. И теперь мы начинаем вступать в новую задачу, которая заключается в том, что вместо записи отдельных клеток мы теперь записываем сотни или тысячи клеток одновременно. Но многие наши аналитические методы все еще отстают. Мы неожиданно начали работать с действительно большими наборами данных, которые могут потребовать более продвинутой математики, чтобы действительно вникнуть и разобраться в них».

Смит и многие другие ученые считают, что для полного понимания человеческого мозга нам также необходимо понять, откуда он взялся. Эволюция человеческого мозга, вероятно, такая же загадка, как и то, как он работает в своем нынешнем воплощении, и есть много групп ученых, работающих над этой проблемой с разных точек зрения.

Эволюция человеческого мозга, вероятно, такая же загадка, как и то, как он работает в своем нынешнем воплощении, и есть много групп ученых, работающих над этой проблемой с разных точек зрения.

Но давайте взглянем еще шире. Смит рассматривает синапс, точку прямого соединения между двумя нейронами, как каталитическое событие в эволюции сложных многоклеточных животных. Что мы делали до появления синапсов? У организмов все еще были способы посылать сигналы между своими клетками, используя диффузию небольших молекул на относительно большие расстояния. (Синапсы сами по себе включают диффузию молекулярных сигналов, но это очень направленная и короткая диффузия через крошечное пространство между нейронами, известное как синаптическая щель.)

До эволюции нейронов и синапсов, которая, как считается, произошла более 600 миллионов лет назад, животным все еще нужно было ощущать свое окружение и реагировать на изменяющиеся обстоятельства — две основные функции, которые сейчас выполняет наш мозг. Возможно, они изменили свое поведение, чтобы находить больше еды или избегать опасных ситуаций с большей готовностью, чем их соседи. Молекулы, которые позволили этому раннему обучению — молекулы, которые диффундировали из одной клетки во многие другие клетки, — все еще существуют в нашем мозгу сегодня. Они известны как нейропептиды или нейромодуляторы, и хотя их несколько упускают из виду в пользу более послушного синапса, Смит считает, что они могут дать важные сведения о том, как работает наш мозг.

Возможно, они изменили свое поведение, чтобы находить больше еды или избегать опасных ситуаций с большей готовностью, чем их соседи. Молекулы, которые позволили этому раннему обучению — молекулы, которые диффундировали из одной клетки во многие другие клетки, — все еще существуют в нашем мозгу сегодня. Они известны как нейропептиды или нейромодуляторы, и хотя их несколько упускают из виду в пользу более послушного синапса, Смит считает, что они могут дать важные сведения о том, как работает наш мозг.

«В нашем мозгу есть сотни таких молекул, сотни специфических рецепторов для этих молекул и очень сложные сети, соединяющие их. Они все еще там», — сказал он. «Относительно легко увидеть синапс, если у вас есть подходящий микроскоп, но эти другие сигналы более невидимы. Мы пропустили многих из них до недавнего времени».

Детеныш кальмара вида Euprymna scolopes, также известного как кальмар гавайского бобтейла, вскоре после вылупления. Эти головоногие, класс животных, который также включает осьминогов и каракатиц, очень умны и имеют большой мозг. Фотокомпозитор Робин Крук, доктор философии. / Государственный университет Сан-Франциско.

Фотокомпозитор Робин Крук, доктор философии. / Государственный университет Сан-Франциско.

В то время как в нейронауке растет движение за непосредственное изучение человеческого мозга, а не (исключительно) за то, чтобы делать выводы о нашем мозге на основе мозгов других млекопитающих, есть также толчок со стороны других исследователей, которые считают, что нейробиология может быть чрезмерно ориентирована на человека — во вред всем.

Я разговаривал с Робин Крук, доктором философии, адъюнкт-профессором Университета штата Сан-Франциско и заслуженным исследователем Аллена 2021 года. Крук изучает мозг осьминога, в частности, как он контролирует движения животного и как воспринимает боль. Осьминогов, которые принадлежат к более крупной группе животных, известных как головоногие, может быть сложно изучать в лаборатории. Поскольку изучение грызунов в нейробиологии и многих других областях биологии имеет долгую историю, существует множество инструментов и методов, доступных для нейробиологии мышей. Ученые могут даже заказать генетически модифицированных мышей, которых для них сделает кто-то другой. Не то для осьминога.

Ученые могут даже заказать генетически модифицированных мышей, которых для них сделает кто-то другой. Не то для осьминога.

«В настоящее время все, что мы знаем о мозге, как правило, исходит от одного и того же вида, одних и тех же цепей, одного и того же поведения», — сказал Крук. «Мы знаем все больше о мозге, но всегда через призму этих податливых, хорошо изученных частей мозга и частей животного мира. Если вы посмотрите на разнообразие животных, очевидно, что существует гораздо больше способов, которыми мозг отбирался и оптимизировался в ходе эволюции».

Осьминог и его мозг очаровательны. Для животного с мозгом они настолько отличаются от людей, насколько это вообще возможно. У осьминогов около полумиллиарда нейронов, что более чем в пять раз больше, чем у лабораторной мыши. Но в отличие от нашей нервной системы, более половины этих нейронов находятся в руках осьминога. По словам Крука, животные обладают невероятным автономным контролем над своими конечностями — в чем-то похожим на наш собственный спинной мозг.

Головоногие способны к сложному поведению и обучению. Было замечено, что осьминоги учатся, наблюдая за своими друзьями, имитируя поведение, например, открывая банки, чтобы получить угощение; играть с игрушками; даже неоднократно выключать свет, стреляя струями воды, которые закорачивали электрическую систему аквариума. Каракатицы, еще один вид головоногих моллюсков, демонстрируют способность откладывать удовлетворение — подобно знаменитому «зефирному тесту», который могут пройти не все человеческие дети.

Все это означает, что, хотя мы понимаем мозг осьминога не лучше, чем собственный мозг, Крук и другие, изучающие сложный мозг не млекопитающих, считают, что нейробиология должна расширить свое определение полезных тем для изучения. Понимание мозга осьминога не только интересно само по себе, но и может помочь нам понять общие принципы работы крупного мозга и животных, которые могут учиться и запоминать сложное поведение — например, мы.

5 Неразгаданные тайны мозга | Можем ли мы понять собственный мозг? Нам предстоит пройти долгий путь, говорят нейробиологи.

«Если вы никогда не смотрите дальше одной группы животных, трудно понять, является ли то, что вы находите, фундаментальной истиной о структуре или функции мозга», — сказал Крук. «Мозги, которые присутствуют у осьминогов и людей, очевидно, совершенно разные. Так что, если мы обнаружим похожие функции цепи, сходные молекулярные основы и сходные анатомические структуры, которые выполняют аналогичные вычисления для получения сходного поведения, я думаю, это говорит кое-что действительно интересное об ограничениях нашего мозга и о том, как наш мозг пришел к такому поведению. быть.»

Почти 100 лет назад физик Эмерсон Пью сказал: «Если бы человеческий мозг был настолько прост, что мы могли бы его понять, мы были бы настолько просты, что не могли бы». Это умная цитата, но, на первый взгляд, она подразумевает, что человеческая неврология — бесполезное занятие. Это не значит, что она или нейробиология — полная чепуха.

«Наш мозг, вероятно, сложнее любого человеческого интеллекта, — сказал Смит. «Но вы также должны принять во внимание тот факт, что мы социальные существа».

«Но вы также должны принять во внимание тот факт, что мы социальные существа».

Как и большинство других ученых, современные нейробиологи работают не в одиночку. И они также не начинают свои исследования на пустом месте. Все сегодняшние эксперименты и данные основаны на исследованиях и методологиях, которые были до них.

«Способен ли отдельный человеческий мозг понять мозг, в отличие от совокупности человеческих мозгов, способных понять мозг? Я думаю, что это разные вопросы», — сказал де Врис. «Мы многому учимся не только благодаря нейронным процессам обучения, но и благодаря нашему взаимодействию с другими людьми, беседам и сотрудничеству. Я верю в коллективную человеческую способность понимать человеческий мозг».

Говоря несколько более прагматично, Кристоф Кох, доктор философии, главный научный сотрудник программы MindScope Института Аллена, отмечает, что наше понимание может исходить не из (или не только) наших коллективных исследований, но из мощных компьютеров, которые мы построил, чтобы помочь этому исследованию.

Считается, что глубокий сон играет важную роль в восстановлении организма.

Считается, что глубокий сон играет важную роль в восстановлении организма.