Контроль поведения как основа саморегуляции

Том 19 (2018) № 4, Психология развития

Том 19 (2018) № 4

Психология развития

- Сергиенко Е.А.+−

Сергиенко Е.А.

Институт психологии РАН

ORCID ID 0000-0003-4068-9116

https://doi.org/10.31429/26190567-19-4-130-146

https://doi.org/10.31429/26190567-19-4-130-146

Как цитировать

Сергиенко Е.А. Контроль поведения как основа саморегуляции // Южно-российский журнал социальных наук. 2018. Т. 19, №4. С. 130-146. DOI: 10.31429/26190567-19-4-130-146

Дата поступления 2018-10-08 Дата принятия 2018-11-06 Дата публикации 2018-12-23

Copyright (c) 2018 Елена Алексеевна Сергиенко

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.

Аннотация

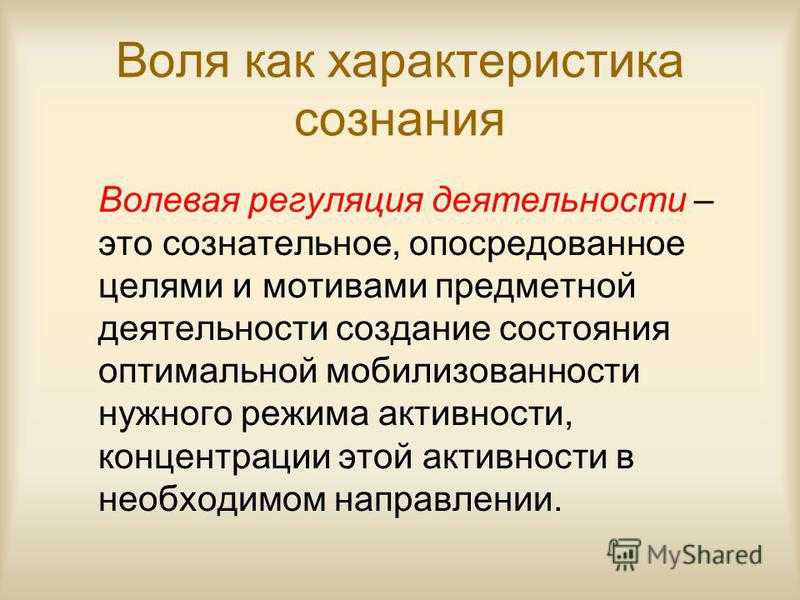

Статья посвящена обоснованию конструкта «контроль поведения». Контроль поведения — новое понятие, которое расширяет представление о регуляции и саморегуляции с новых системно-субъектных позиций. Представление о контроле поведения как основе регуляции сформировалось в результате попытки обоснования интегративного конструкта субъектной регуляции. Контроль поведения — это психологический уровень регуляции поведения, реализующий индивидуальные ресурсы психической организации человека, обеспечивающий соотношение внутренних возможностей и внешних целей. Гипотеза контроля поведения релевантна представлениям о единстве когнитивных, аффективных и волевых психических процессов. Выделены три составляющие контроля поведения: когнитивный контроль (способности предвосхищать события, извлекать и упорядочивать ментальный опыт, ментально планировать решение и моделировать исполнение, способности к когнитивной гибкости, сравнению предполагаемого и реального результата, когнитивная гибкость), эмоциональная регуляция (интенсивность эмоций, эмоциональной лабильности, активность, способность к сопереживанию, пониманию эмоций своих и Другого) и произвольный/волевой контроль (способность к произвольной организации действий, волевых усилий).

Ключевые слова

контроль поведения, психологические ресурсы, субъектная регуляция, субъект-личность, развитие контроля поведения, механизмы, егуляция жизнедеятельности

Библиографические ссылки

- Barkley, R. A. (2004). Attention-deficit/hyperactivity disorder and self-regulation: taking an evolutionary perspective on executive functioning. In R. F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds.) Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications (pp. 301-323). New York: Guilford Press.

- Bates, J. E. (1987). Temperament in infancy In J. F. Osofsky (Ed.) Handbook of Infant Development (pp.1104-1149). New York: Wiley.

- Baumeister, R. F., Alghamdi, N. G. (2015). Role of self-control failure in immoral and unethical actions. Current Opinion in Psychology, 6, 66-69.

- Baumeister, R.

F., Schmeichel, B. J. & Vohs, K. D. (2013) Self-Regulation and executive function: The Self as controlling agent. In A. W. Kruglanski, E. T. Higgins (Eds). Social psychology: Handbook of basic principles

F., Schmeichel, B. J. & Vohs, K. D. (2013) Self-Regulation and executive function: The Self as controlling agent. In A. W. Kruglanski, E. T. Higgins (Eds). Social psychology: Handbook of basic principles - Bozhovich, L. (2008). Lichnost’ I jejo formirovaniye v detskom vozraste [Personality and its Аormation in Сhildhood]. SPb.: Piter,

- Brushlinskij, A. (2003). Psikhologija sub”ekta [Psychology of Subject]. SPb.: Aletejja.

- Brushlinskij, A. (2006). Izbrannye psikhologicheskije trudy [Selected Psychological Works] M.: Izd-vo IP RAN.

- Chistjakova, N., Savost’janov, K. & Sergienko, E. (2013). Jendogennye mehanizmy kognitivnogo kontrolja v reguljacii funkcional’noj sistemy “Mat’-Plod” [Endogenous Cognitive Control Mechanisms in the Regulation of the Functional System “Mother-Foetus”. Psikhologicheskije issledovanija [Psychological Research], 6.

Retrieved from: http://psystudy.ru/index.php/eng/2013v6n28e/797-chistyakova28e.html

Retrieved from: http://psystudy.ru/index.php/eng/2013v6n28e/797-chistyakova28e.html - Dikaja, L. (2003). Psikhicheskaja samoreguljacija funkcional’nogo sostojanija cheloveka [Mental Self-regulation of the Functional State of a Person]. M.: Izd-vo IP RAN.

- Forgas, J. P., Baumeister, R. & Tice, D. M. (Eds.) (2009). Psychology of self-regulation: cognitive, affective and motivational processe

- Foucault, M. (2007). Germenevtika sub”ekta [Subject Hermeneutics]. SPb.: Nauka.

- Ivannikov, V. (2006). Psikhologicheskije mehanizmy volevoj reguljacii [Psychological Mechanisms of Volitional Regulation]. SPb.: Piter.

- Kholodnaja, M. (2002). Kognitivnyje stili: O prirode individual’nogo uma. Uchebnoe posobie [Cognitive Styles: On the Nature of the Individual Mind]. M.: Per Sje.

- Klimova, M. (2018). Osobennosti reguljacii povedenija u podrostkov s lichnostnoj bespomoshchnost’ju

(Cand. Dissertation). Cheljabinsk.

(Cand. Dissertation). Cheljabinsk. - Konopkin, O. A. (1995). Psikhicheskaja samoreguljacija proizvol’noj aktivnosti cheloveka (strukturno-funkcional’nyj aspekt) [Mental Self-regulation of Man’s Arbitrary Activity (Structural and Functional Aspects)]. Voprosy psikhologii [Psychology Issues], 1, 5–12.

- Kornilova, T. (2007). Samoreguljacija i lichnostno-motivacionnaja reguljacija prinjatija reshenij [Self-Regulation and Personal-Motivational Regulation of Decision-Making]. In I. Morosanova (Ed.). Subject and personality in psychology of self-regulation (pp. 181–194). M.-Stavropol: PI RAO, NCSTU.

- Laktionova, A. (2013). Strukturno-urovnevaja organizacija zhiznesposobnosti cheloveka: metasistemnyj podhod [Structural-level Organization of Human Vitality: a Metasystem Approach. In L. Dikaya, A. Zhuravlev (Eds.). Lichnost’ professionala v sovremennom mire [Personality of a Professional in the Modern World] (pp.

109-126). M.: Izd-vo “Institut psikhologii RAN”.

109-126). M.: Izd-vo “Institut psikhologii RAN”. - Larsen, R. J., Prizmic, Z. (2004). Affect regulation. In R. F. Baumeister, K. D. Vohs (Eds.) Handbook of Self-Regulation. Research, Theory and Application (pp. 40–61). New York, London: The Guilford Press.

- Lazarus, R. (1999) Stress and emotion: A new synthesis. London: Free association book.

- Leont’ev, D. (Ed.) (2011). Lichnostnyj potencial: struktura i diagnostika [Personal Potential: Structure and Diagnosis]. M.: Smysl.

- Leont’ev, D., Ovchinnikova, U., Rasskazova, E., Fam, A. (2015).

- Libina, A. (2008). Sovladajushchij intellekt: chelovek v slozhnoj zhiznennoj situacii [Coping Intelligence: a Person in a Difficult Life Situation]. M.: Jeksmo.

- Makhnach, A. (2016). Zhiznesposobnost’ cheloveka i sem’i [Resilience of Man and Family].

M.: Izd-vo “Instituta psihologii RAN”.

M.: Izd-vo “Instituta psihologii RAN”. - Mandler, G. (1975). Mind and emotions. N.Y.: John Wiley.

- Morosanova, V. (2010). Samoreguljacija i individual’nost’ cheloveka [Self-regulation and Individuality of a Person]. M.: “Nauka”.

- Pavlova, N., Sergienko, E. (2016). Sub”ektivnaja i lichnostnaja reguljacija povedenija kak projavlenije individual’nosti cheloveka [Subjective and Personal Regulation of Behavior as a Manifestation of Human Individuality]. Psikhologicheskij zhurnal [Psychological Magazine], 36 (2), 43-56.

- Petrovskij, V. (2007). Samoreguljacija v strukture individual’nosti: kto sub”ekt, kto ob”ekt, kto posrednik? [Self-Regulation in the Structure of Individuality: Who is the Subject, Who is the Object, Who is the Intermediary?] In V. Morosanova (Ed.) Sub”ekt i lichnost’ v psikhologii samoreguljacii [Subject and Personality in the Psychology of Self-Regulation] (pp.

151-171). M.-Stavropol’: Izd-vo PI RAO, SevKavGTU.

151-171). M.-Stavropol’: Izd-vo PI RAO, SevKavGTU. - Plutchik, R. (1980). A general psychoevolutionary theory of emotion. In R. Plutchik, H. Kellerman (Eds.) Emotion: Theory, research, and experience. Vol. 1. (pp.3-33). N.Y.: Academic Press.

- Prokhorov, A. (2009) Smyslovaja reguljacija psikhicheskikh sostojanij [Semantic Regulation of Mental States]. M.: Izd-vo IP RAN.

- Pulkkinen, L. (1992). Self-Control and Continuity from Childhood to Late Adolescence. Life-Span Development and Behaviour, 4, 84–105.

- Pullkinen, L. (2009). Life success of male on nonoffender, adolescence-limited, persistent and adult-onset antisocial pathways: follow-up from age 8 to 42.

Aggressive behavior, 35, 1–19.

Aggressive behavior, 35, 1–19. - Rothbart, M. K., Ellis, L., K. & Posner, M. I. (2004). Temperament and self-regulation In R. F. Baumeister, K. D. Vohs (Eds). Handbook of Self-Regulation. Research, Theory and Application (pp. 357–370.) New York: The Guilford Press.

- Rubinshtejn, S. (2003). Bytie i soznanije. Chelovek i mir [Being and Consciousness. Man and the World]. SPb.: Piter.

- Sergienko, E. (2009). Kontrol’ povedenija: individual’nye resursy sub”ektnoj reguljacii [Control of Behavior: Individual Resources of Subject Regulation.]. Psikhologicheskije issledovanija [Psychological research], 5 (7). Retrieved from http://psystudy.ru/index.php/eng/2009n5–7e/238-sergienko7e.html

- Sergienko, E. (2011). Sistemno-sub”ektnyj podkhod: obosnovanije i perspektiva [System-Subject Approach: Rationale and Perspective]. Psikhologicheskij zhurnal [Psychological Magazine], 32 (1), 120-132.

- Sergienko, E. (2016). Kontrol’ povedenija kak individual’nyj resurs zhiznesposobnosti cheloveka. [Behavior Control as an Individual Resource of Human Resilence]. In A. Makhnach, L. Dikaja (Eds) Zhiznesposobnost’ cheloveka: individual’nyje, professional’nyje i social’nyje aspekty [Human Resilence: Individual, Professional and Social Aspects] (pp. 169–181). M.: RAN Institute of Psychology.

- Sergienko, E. (2016). Sovremennyje idei razvitija v psikhologii.[Modern Ideas of Development in Psychology.] In A. Zhuravleva, E. Sergienko (Eds.) Princip razvitija v sovremennoj psikhologii [The Principle of Development in Modern Psychology] (84-116). M.: Izd-vo “Institut psikhologii RAN”.

- Sergienko, E., Mikova, T. (2011). Psikhologicheskaja adaptacija zhenshchin s travmaticheskim opytom iskusstvennogo preryvanija beremennosti. [Psychological Adaptation of Women with Traumatic Experience of Abortion]. Psikhologicheskij zhurnal [Psychological Magazine], 32 (4), 70-83.

- Sergienko, E., Vetrova, I. (2011). Sootnoshenije kontrolja povedenija, sovladanija i psikhologicheskikh zashchit [The Ratio of Control Behavior, Coping and Psychological Defenses] In A. Zhuravlev, E. Sergienko (Eds.) Stress, vygoranie, sovladanie v sovremennom kontekste [Stress, Burnout, Coping in a Modern Context] (pp. 275-296). M.: Izd-vo “Institut psihologii RAN”.

- Sergienko, E., Vilenskaja, G. (2018). Kontrol’ povedenija — integrativnoje ponjatije psikhicheskoj reguljacii. [Behavior Control is an Integrative Concept of Mental Regulation]. In A. Zhuravlev, E. Sergienko (Eds.) Razrabotka ponjatij sovremennoj psikhologii [Development of the Concepts of Modern Psychology] (343-378). M.: Izd-vo “Institut psikhologii RAN”.

- Sergienko, E., Vilenskaja, G. & Kovaleva, Ju. (2010). Kontrol’ povedenija kak sub”ektnaja reguljacija [Control of Behavior as Subject Regulation]. M.: Izd-vo “Institut psikhologii RAN”.

- Shapkin E. (1997). Eksperimental’noje izuchenije volevykh processov [Experimental Study of Volitional Processes]. M.: Smysl.

- Strelau, J., Eliasz, A. (1994). Temperament risk factors for type a behaviour pattern in adolescents In W. B. Carey and S. C. McDevitt (Eds.) Prevention and early intervention. individual differences as risk factors for the mental health of children (pp.42-49). NY: Brunner/Mazel.

- Vanteeva, E. (2013). Kontrol’ povedenija u detej doshkol’nogo vozrasta v period adaptacii k detskomu sadu [Behavior Control in Preschool Children During the Period of Adaptation to Kindergarten]. Psikhologicheskije issledovanija [Psychological Researches], 6 (27), Retrieved from: http://psystudy.ru/index.php/num/2013v6n27/781-vanteeva27.html

- Vekker, L. (1998). Psikhika i real’nost’. Jedinaja teorija psikhicheskikh processov [Mind and Reality. Unified Theory of Mental Processes].

M.: Smysl.

M.: Smysl. - Vilenskaja, G., Sergienko, E. (2001). Rol’ temperamenta v razvitii reguljacii povedenija v rannem vozraste [The Role of Temperament in the Development of Behavior Regulation at an Early Age]. Psikhologicheskij zhurnal [Psychological Magazine], 22 (3), 68–85.

- Vygotskij, L. (1983). Problemy razvitija psikhiki [The Problem of the Mental Development]. In A. Matjushkin (Ed.). Vygotskiy L. S. Sobranie sochineniy. V 6 t. [Vygotskij L. S. Collected Works] M.: Pedagogika.

- Zelazo, P. D., Carlson, S. M. (2012). Hot and cool executive function in childhood and adolescence: development and plasticity. Child Development Perspectives, 6, 354-360.

- Zelazo, P. D., Frye, D. (1997). Cognitive complexity and control: A theory of the development of deliberate reasoning and intentional action. In M. Stamenov (Ed.) Language structure, discourse and the access to consciousness (pp.

113–153). Amsterdam: John Benjamins.

113–153). Amsterdam: John Benjamins.

Психологические механизмы регуляции социального поведения личности

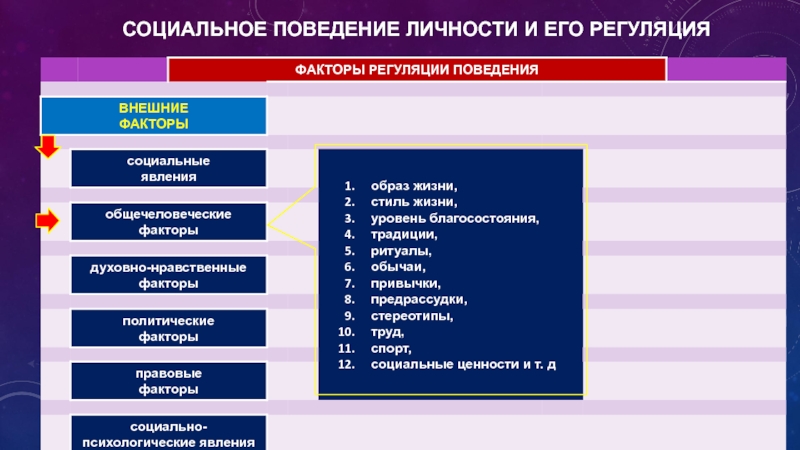

Поведение, согласно справочной психологической литературе – это взаимодействие живых существ с окружающей средой, опосредованное их внутренней, психической активностью. Объективные методы исследования поведения формировались на основе теории Ч.Дарвина о естественном отборе в процессе эволюции. В русле биологического детерминизма сформировалось учение о высшей нервной деятельности как физиологической основы поведения человека. Поведение социально обусловлено, ориентировано знаково-смысловыми системами, формировалось в процессе длительного социогенеза. Своеобразие индивидуального поведения обусловлено ценностным ориентациями личности, типом ее высшей нервной деятельности, обобщенным способами поведения, сформированными в конкретных социальных условиях, групповыми нормами и социально-ролевыми предписаниями.

Различают поведение адекватное и неадекватное реальным условиям. Неадекватное поведение может быть обусловлено ситуативной зависимостью индивида, личностными акцентуациями («слабыми местами»), пограничными и патологическими состояниями, дефектами воспитания и волевой регуляции, расщеплением реальных и вербальных планов повеления.

Неадекватное поведение может быть обусловлено ситуативной зависимостью индивида, личностными акцентуациями («слабыми местами»), пограничными и патологическими состояниями, дефектами воспитания и волевой регуляции, расщеплением реальных и вербальных планов повеления.

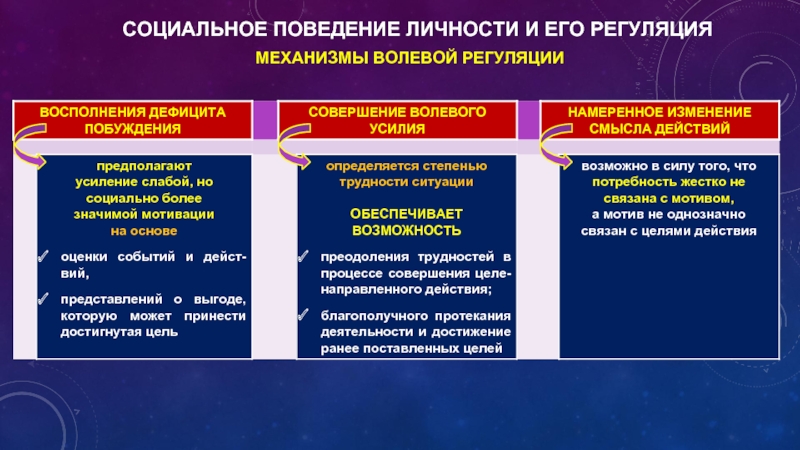

Различают два аспекта поведения: аффективный (импульсивный) и когнитивный (интеллектуально-волевой). Аффективное поведение – рефлекторное, когда существует жесткая связь между стимулом и поведенческой реакцией, сформированной генетически или в прошлом опыте индивида. При интеллектуальной форме индивид прогнозирует возможные последствия своего поведения, анализирует наиболее оптимальные его варианты, сознательно прогнозирует моделирует сове поведение, осуществляет ориентировку ситуации, принимает решения, вырабатывает план действий, сознательно, критически оценивает достигнутый результат, сличает его с намеченной целью и мотивом.

Социальное поведение личности может быть сформировано в процессе целенаправленного, воспитания, в ходе социализации. В процессе социализации личность выступает как субъект и объект общественных отношений. А.В.Петровский выделяет три стадии развития личности в процессе социализации: адаптацию, интеграцию и социализацию.

В процессе социализации личность выступает как субъект и объект общественных отношений. А.В.Петровский выделяет три стадии развития личности в процессе социализации: адаптацию, интеграцию и социализацию.

На стадии адаптации, которая обычно совпадает с периодом детства, человек выступает как объект общественных отношений, на которое направлено все воспитательное пространство: семья, воспитатели, учителя и другие люди, окружающие ребенка. Происходит вхождение в мир людей: овладение некоторыми знаковыми системами, созданными человечеством, элементарными нормами и правилами поведения, социальными ролями; усвоение простых форм деятельности. Человек обучается быть личностью. Однако не каждый человек проходит данную стадию развития легко и благополучно. Известны затруднения в социализации, усвоении социальных ролей на данной стадии. Примером слабого усвоения социального опыта могут быть люди, которые воспитывались в изоляции либо в сообществе животных (К.Линней).

На стадии индивидуализации происходит некоторое обособление индивида, вызванное потребностью персонализации. Здесь личность – субъект общественных отношений. Человек, уже усвоивший определенные культурные нормы общества, способен проявить себя как уникальная индивидуальность, создавая нечто новое, неповторимое, то, в чем, собственно, и проявляется его личность. Если на первой стадии наиболее важным было усвоение, то на второй – воспроизводство в индивидуальных и неповторимых формах. Индивидуализация во многом определяется противоречием, которое существует между достигнутым результатом азаптации и потребностью в максимальной реализации своих индивидуальных особенностей. Стадия индивидуализации способствует проявлению различий между людьми.

Здесь личность – субъект общественных отношений. Человек, уже усвоивший определенные культурные нормы общества, способен проявить себя как уникальная индивидуальность, создавая нечто новое, неповторимое, то, в чем, собственно, и проявляется его личность. Если на первой стадии наиболее важным было усвоение, то на второй – воспроизводство в индивидуальных и неповторимых формах. Индивидуализация во многом определяется противоречием, которое существует между достигнутым результатом азаптации и потребностью в максимальной реализации своих индивидуальных особенностей. Стадия индивидуализации способствует проявлению различий между людьми.

Интеграция предполагает достижение определенного баланса между индивидом и обществом, интеграцию субъект-объектных отношений личности с социумом.. Человек находит тот вариант жизнедеятельности, который способствует процессу его самореализации в обществе. А также принятию им его меняющихся норм. Данный процесс весьма сложен, поскольку современное общество характеризуется многими противоречивыми тенденциями в своем развитии.

Однако существуют оптимальные способы жизнедеятельности, которые в наибольшей степени способствуют адаптации конкретного человека. На этой стадии складываются социально-типические свойства личности, то есть такие свойства, которые свидетельствуют о принадлежности данного человека к определенной социально группе.

Таким образом, в процессе социализации осуществляется динамика пассивной и активной позиции индивида.

Пассивная позиция – когда он усваивает нормы и служит объектом социальных отношений; активная позиция – когда он воспринимает социальный опыт и выступает как субъект социальныно-пассивная позиция – когда он способен интегрировать субъект-объектные отношения.

Более детально механизм процесса социализации отражен в териях ролей.

17.3 Социологические взгляды на религию – Социология

Цели обучения

- Обобщить основные функции религии.

- Объясните взгляды на религию с точки зрения конфликта.

- Объясните взгляды на религию, которых придерживается точка зрения символического интеракционизма.

Социологические взгляды на религию направлены на понимание функций, которым служит религия, неравенства и других проблем, которые она может усиливать и увековечивать, а также той роли, которую она играет в нашей повседневной жизни (Emerson, Monahan, & Mirola, 2011). В таблице 17.1 «Снимок теории» резюмируется то, что говорят эти точки зрения.

Таблица 17.1 Теория Снимок

| Теоретическая перспектива | Основные предположения |

|---|---|

| Функционализм | Религия выполняет несколько функций для общества. К ним относятся (а) придание смысла и цели жизни, (б) укрепление социального единства и стабильности, (в) служение в качестве агента социального контроля над поведением, (г) содействие физическому и психологическому благополучию и (д) мотивация. людей работать для позитивных социальных изменений. |

| Теория конфликта | Религия усиливает и способствует социальному неравенству и социальным конфликтам. Это помогает убедить бедняков принять свою судьбу и ведет к враждебности и насилию, мотивированным религиозными различиями. Это помогает убедить бедняков принять свою судьбу и ведет к враждебности и насилию, мотивированным религиозными различиями. |

| Символический интеракционизм | Эта точка зрения сосредоточена на том, как люди интерпретируют свой религиозный опыт. В нем подчеркивается, что верования и обычаи не являются священными, если люди не считают их таковыми. Как только они считаются священными, они приобретают особое значение и придают смысл жизни людей. |

Функции религии

Большая часть работ Эмиля Дюркгейма подчеркивала функции, которые религия выполняет для общества независимо от того, как она практикуется или какие конкретные религиозные верования предпочитает общество. Взгляды Дюркгейма и сегодня продолжают влиять на социологическое мышление о функциях религии.

Во-первых, религия придает жизни смысл и цель . Многие вещи в жизни трудно понять. Это, безусловно, было правдой, как мы видели, в доисторические времена, но даже в сегодняшнюю высоконаучную эпоху большая часть жизни и смерти остается загадкой, и религиозная вера и вера помогают многим людям понять то, что наука не может нам сказать.

Во-вторых, религия укрепляет социальное единство и стабильность . Это было одним из самых важных открытий Дюркгейма. Религия укрепляет социальную стабильность как минимум двумя способами. Во-первых, она дает людям общий набор убеждений и, таким образом, является важным фактором социализации (см. главу 4 «Социализация»). Во-вторых, совместная практика религии, как в молитвенных домах, объединяет людей физически, облегчает их общение и другие социальные взаимодействия и, таким образом, укрепляет их социальные связи.

Третья функция религии связана с только что рассмотренной. Религия является агентом социального контроля и тем самым укрепляет общественный порядок . Религия учит людей нравственному поведению и тем самым помогает им научиться быть хорошими членами общества. В иудео-христианской традиции Десять заповедей являются, пожалуй, самым известным сводом правил нравственного поведения.

Четвертой функцией религии является большее психологическое и физическое благополучие . Религиозная вера и практика могут улучшить психологическое благополучие, являясь источником утешения для людей в трудные времена и улучшая их социальное взаимодействие с другими людьми в местах отправления культа. Многие исследования показывают, что люди всех возрастов, а не только пожилые, более счастливы и удовлетворены своей жизнью, если они религиозны. Религиозность также, по-видимому, способствует улучшению физического здоровья, и некоторые исследования даже показывают, что религиозные люди, как правило, живут дольше, чем нерелигиозные (Moberg, 2008). Мы вернемся к этой функции позже.

Религиозная вера и практика могут улучшить психологическое благополучие, являясь источником утешения для людей в трудные времена и улучшая их социальное взаимодействие с другими людьми в местах отправления культа. Многие исследования показывают, что люди всех возрастов, а не только пожилые, более счастливы и удовлетворены своей жизнью, если они религиозны. Религиозность также, по-видимому, способствует улучшению физического здоровья, и некоторые исследования даже показывают, что религиозные люди, как правило, живут дольше, чем нерелигиозные (Moberg, 2008). Мы вернемся к этой функции позже.

Последняя функция религии заключается в том, что она может мотивировать людей работать ради положительных социальных изменений . Несколько десятилетий назад религия сыграла центральную роль в развитии южного движения за гражданские права. Религиозные убеждения побудили Мартина Лютера Кинга-младшего и других борцов за гражданские права рискнуть своей жизнью, чтобы десегрегировать Юг. Черные церкви на Юге также служили местом, где движение за гражданские права проводило собрания, вербовало новых членов и собирало деньги (Моррис, 1984).

Черные церкви на Юге также служили местом, где движение за гражданские права проводило собрания, вербовало новых членов и собирало деньги (Моррис, 1984).

Религия, неравенство и конфликты

Религия имеет все эти преимущества, но, согласно теории конфликта, она также может усиливать и способствовать социальному неравенству и социальным конфликтам. Эта точка зрения частично вдохновлена работой Карла Маркса, который сказал, что религия — это «опиум для масс» (Marx, 1964). Под этим он подразумевал, что религия, как наркотик, делает людей довольными их существующими условиями. Маркс неоднократно подчеркивал, что рабочие должны подняться и свергнуть буржуазию. Для этого, говорил он, им нужно сначала признать, что их бедность проистекает из их угнетения со стороны буржуазии. Но религиозные люди, по его словам, склонны рассматривать свою бедность с религиозной точки зрения. Они думают, что на то, что они бедны, есть Божья воля, либо потому, что Он испытывает их веру в Него, либо потому, что они нарушили Его правила. Многие люди верят, что если они вынесут свои страдания, то будут вознаграждены в загробной жизни. Их религиозные взгляды заставляют их не обвинять капиталистический класс в своей бедности и, следовательно, не бунтовать. По этим причинам, говорил Маркс, религия побуждает бедняков принять свою судьбу и помогает поддерживать существующую систему социального неравенства.

Многие люди верят, что если они вынесут свои страдания, то будут вознаграждены в загробной жизни. Их религиозные взгляды заставляют их не обвинять капиталистический класс в своей бедности и, следовательно, не бунтовать. По этим причинам, говорил Маркс, религия побуждает бедняков принять свою судьбу и помогает поддерживать существующую систему социального неравенства.

Как обсуждалось в главе 11 «Гендер и гендерное неравенство», религия также способствует гендерному неравенству, создавая негативные стереотипы о женщинах и укрепляя традиционные представления об их подчинении мужчинам (Klassen, 2009). Декларация Южной баптистской конвенции десять лет назад о том, что жена должна «любезно подчиниться» руководству своего мужа, отражала традиционные религиозные убеждения (Gundy-Volf, 1998).

Как показывает преследование непуритан пуританами, религия также может способствовать социальному конфликту, и мировая история показывает, что отдельные люди и целые сообщества и нации вполне готовы преследовать, убивать и воевать из-за религиозных различий . Мы видим это сегодня и в недавнем прошлом в Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Ирландии. Евреев и другие религиозные группы преследовали и убивали с древних времен. Религия может быть источником социального единства и сплоченности, но на протяжении веков она также приводила к преследованиям, пыткам и бессмысленному кровопролитию.

Мы видим это сегодня и в недавнем прошлом в Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Ирландии. Евреев и другие религиозные группы преследовали и убивали с древних времен. Религия может быть источником социального единства и сплоченности, но на протяжении веков она также приводила к преследованиям, пыткам и бессмысленному кровопролитию.

Новостные сообщения, начиная с 1990-х годов, указывают на последнюю проблему, которую может вызвать религия, и это сексуальное насилие, по крайней мере, в католической церкви. Как вы, несомненно, слышали, неизвестное количество детей подверглось сексуальному насилию со стороны католических священников и дьяконов в Соединенных Штатах, Канаде и многих других странах, начиная по крайней мере с 1960-х годов. Есть много свидетельств того, что церковная иерархия мало или совсем ничего не делала, чтобы остановить злоупотребления или наказать виновных, которые их совершали, и что они не сообщали об этом правоохранительным органам. Различные подразделения Церкви заплатили десятки миллионов долларов за урегулирование судебных исков. Количество причастных священников, дьяконов и детей почти наверняка никогда не будет известно, но, по оценкам, по крайней мере 4400 священников и дьяконов в Соединенных Штатах, или около 4% всех таких должностных лиц, были обвинены в сексуальном насилии, хотя обвинения против них были доказаны менее чем для 2000 человек (Terry & Smith, 2006). Учитывая эти оценки, число детей, подвергшихся насилию, вероятно, исчисляется тысячами.

Количество причастных священников, дьяконов и детей почти наверняка никогда не будет известно, но, по оценкам, по крайней мере 4400 священников и дьяконов в Соединенных Штатах, или около 4% всех таких должностных лиц, были обвинены в сексуальном насилии, хотя обвинения против них были доказаны менее чем для 2000 человек (Terry & Smith, 2006). Учитывая эти оценки, число детей, подвергшихся насилию, вероятно, исчисляется тысячами.

Символический интеракционизм и религия

В то время как функциональные и конфликтные теории рассматривают макроаспекты религии и общества, символический интеракционизм рассматривает микроаспекты. В нем исследуется роль, которую религия играет в нашей повседневной жизни, и то, как мы интерпретируем религиозный опыт. Например, в нем подчеркивается, что верования и обычаи не являются священными, если люди не считают их таковыми. Как только мы считаем их священными, они приобретают особое значение и придают смысл нашей жизни. Символические интеракционисты изучают способы, которыми люди исповедуют свою веру и взаимодействуют в молитвенных домах и других религиозных учреждениях, а также изучают, как и почему религиозная вера и практика имеют положительные последствия для индивидуального психологического и физического благополучия.

Религиозные символы указывают на ценность символического интеракционистского подхода. Полумесяц и звезда — это всего лишь две фигуры на небе, но вместе они составляют международный символ ислама. Крест — это всего лишь две линии или полосы в форме буквы «Т», но для десятков миллионов христиан это символ глубоко религиозного значения. Звезда Давида состоит из двух наложенных друг на друга треугольников в форме шестиконечной звезды, но для евреев всего мира она является знаком их религиозной веры и напоминанием об их истории преследований.

Религиозные ритуалы и церемонии также иллюстрируют символический интеракционистский подход. Они могут быть очень интенсивными и включать в себя плач, смех, крик, состояния, подобные трансу, чувство единства с окружающими и другие эмоциональные и психологические состояния. Для многих людей они могут быть преобразующим опытом, в то время как для других они не преобразуют, но, тем не менее, глубоко трогают.

Ключевые выводы

- Религия идеально выполняет несколько функций.

Оно придает жизни смысл и цель, укрепляет социальное единство и стабильность, служит средством социального контроля, способствует психологическому и физическому благополучию и может мотивировать людей работать ради позитивных социальных изменений.

Оно придает жизни смысл и цель, укрепляет социальное единство и стабильность, служит средством социального контроля, способствует психологическому и физическому благополучию и может мотивировать людей работать ради позитивных социальных изменений. - С другой стороны, религия может помочь бедным людям быть довольными своей судьбой, продвигать традиционные взгляды на гендерные роли и порождать нетерпимость к людям, чья религиозная вера отличается от их собственной.

- Перспектива символического интеракционизма подчеркивает, как религия влияет на повседневную жизнь людей и как они интерпретируют свой религиозный опыт.

Ссылки

Эмерсон, Миссури, Монахан, С.К., и Мирола, В.А. (2011). Религия имеет значение: чему учит нас социология о религии в нашем мире . Река Аппер-Сэдл, Нью-Джерси: Прентис-холл.

Ганди-Вольф, Дж. (1998 г., сентябрь – октябрь). Ни библейские, ни справедливые: южные баптисты и подчинение женщин. Приезжие , 12–13.

Классен, П. (ред.). (2009). Женщины и религия . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Рутледж.

Маркс, К. (1964). Карл Маркс: Избранные труды по социологии и социальной философии (TB Bottomore, Trans.). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: McGraw-Hill.

Моберг, Д. О. (2008). Духовность и старение: исследования и последствия. Журнал религии, духовности и старения, 20 , 95–134.

Моррис, А. (1984). Истоки движения за гражданские права: Черные общины организуются для перемен . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Свободная пресса.

Терри, К., и Смит, М.Л. (2006). Характер и масштабы сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны католических священников и дьяконов в США: анализ дополнительных данных . Вашингтон, округ Колумбия: Конференция католических епископов США.

Теория социального контроля

Теория социального контроля была разработана Трэвисом Хирши в 1969 году. В ней утверждается, что поведение человека связано обществом, и степень, в которой человек чувствует связь или приверженность обществу, определяет его отклонение от общепринятых социальных норм.

Теория широко используется в криминологии и направлена на изучение того, почему человек предпочитает не участвовать (или не участвовать) в преступной деятельности (Hirschi, 1967).

Обычно человек в обществе с детства участвует во многих социальных сетях, таких как школа, работа и семья. С самого раннего возраста человек привязан к обществу, поэтому его поведение соответствует тому, что ожидается в обществе.

С другой стороны, макросоциальные институты, такие как религия, закон и система образования, работают вместе, чтобы поддерживать порядок в обществе.

Распространено мнение, что когда люди чувствуют сильную связь с обществом, они с меньшей вероятностью совершат преступление. По мере того, как укрепляются социальные связи, увеличиваются и издержки совершения преступления, а когда связь человека с обществом ослабевает, на поверхность выходит делинквентное поведение (Schreck et al., 2009).).

Тем не менее, даже для тех, кто совершает правонарушения, существует общее соглашение о том, что законы и правила должны соблюдаться. Теория социального контроля также рассматривает, почему это так.

Теория социального контроля также рассматривает, почему это так.

Идеи социального контроля возникли несколько столетий назад, но только в середине 1900-х годов эта теория вызвала интерес у исследователей преступлений. Первоначально она была известна как «теория социальных связей».

Содержание

Hirschi: Обязательства

Трэвис Хирши сосредоточился на факторах, удерживающих людей от совершения преступлений. Эти факторы будут влиять на связь, которую человек испытывает по отношению к обществу. В конце концов, четыре элемента — привязанность, приверженность, вовлеченность и убеждения — были определены как полезные для объяснения и обобщения соответствующих исследований.

A. Приложение

Хирши определил привязанность как первую социальную связь, которая относится к уровню психологической привязанности человека к просоциальным другим и институтам (Хирши, 1969).

Привязанность играет просоциальную роль в удержании людей от совершения преступления. Импульсу к совершению преступления можно сопротивляться из-за издержек преступления, связанных с делинквентным поведением. Одной из основных издержек является неодобрение людей, которые небезразличны потенциальному преступнику.

Импульсу к совершению преступления можно сопротивляться из-за издержек преступления, связанных с делинквентным поведением. Одной из основных издержек является неодобрение людей, которые небезразличны потенциальному преступнику.

Это вводит понятие чувствительности. Психологи утверждают, что некоторые люди более чувствительны к мнению других, и степень чувствительности человека к мнению других определяет уровень преступной деятельности. Привязанность используется для фиксации эмоций, связанных с совершением преступления.

Если человек не испытывает привязанности или эмоций ни к кому в обществе, то теоретически он или она может совершать преступления, и у него нет причин останавливаться.

B. Обязательство

Хирши отметил, что люди менее склонны совершать преступления, когда знают, что им есть что терять. Потенциальный преступник будет рассчитывать выгоды и издержки преступления.

Если человек вложил много времени и сил в достижение определенных достижений и целей, то он может многое потерять в случае совершения преступления; таким образом, вероятность совершения преступлений снижается. Например, человек может потерять имущество, жизнь, свободу и деньги, если он совершит преступление.

Например, человек может потерять имущество, жизнь, свободу и деньги, если он совершит преступление.

В случае несовершеннолетних демонстрация достижений и достижений наблюдается в учебе, и исследователи обнаружили, что средний балл учащегося объясняет, почему результаты теста IQ коррелируют с преступностью (Schreck & Hirschi, 2009).

Чем выше оценка ученика, тем меньше вероятность того, что он совершит преступление. Объясняя с помощью приверженности, это связано с тем, что ученик имеет более высокие достижения и потеряет больше, если он или она совершит преступление.

C. Участие

Третий тип социальных связей известен как участие, которое связано с альтернативными издержками, связанными с тем, как человек проводит свое время. Участие в обычной деятельности включает в себя такие вещи, как чтение, занятия спортом, выполнение домашних заданий, прослушивание музыки, просмотр телевизора и выполнение работы по дому.

Если человек активно вовлечен в эти действия, то у него остается меньше времени и энергии, чтобы думать о совершении правонарушений. Они также будут активно участвовать в социальных сетях и не будут заниматься преступной деятельностью.

Они также будут активно участвовать в социальных сетях и не будут заниматься преступной деятельностью.

С другой стороны, некоторые люди могут проводить меньше времени за обычными делами, испытывать оторванность от общества и, таким образом, с большей вероятностью совершить преступление.

D. Убеждения

Четвертый и последний тип социальных связей, определенных Хирши, — это убеждения, которые относятся к степени, в которой человек придерживается ценностей, связанных с поведением, соответствующим закону; предполагается, что чем важнее такие ценности для человека, тем меньше вероятность того, что он или она будут участвовать в преступном / девиантном поведении.

Этот фактор давно оспаривается теоретиками (Schreck & Hirschi, 2009). В нем говорится, что некоторые убеждения допускают преступное поведение, в то время как другие убеждения предотвращают правонарушения. Если человек верит в соблюдение социальных норм и правил, то он или она с меньшей вероятностью совершит действия, нарушающие правила.

С другой стороны, человек, который не верит в важность или необходимость социальных правил, будет вовлечен в действия, противоречащие общественным нормам.

Примеры теории социального контроля

1. Подростки и мелкие преступления

Имеются данные, свидетельствующие о том, что теория социального контроля объясняет причину, по которой некоторые подростки совершают правонарушения, такие как употребление марихуаны и других видов алкоголя.

Мэсси и Крон в 1980 году провели исследование того, как четыре элемента теории социального контроля играют роль в прогнозировании употребления алкоголя/марихуаны и других форм делинквентного поведения (Krohn & Massey, 19).80).

Подросткам 7-12 классов в штатах Среднего Запада была роздана анкета для самоотчетов, в которой приняли участие 3065 человек. Были заданы вопросы, связанные с материнской, отцовской привязанностью и привязанностью к сверстникам, чтобы измерить шкалу привязанности учащегося.

Индекс приверженности деятельности и средние баллы были использованы для измерения приверженности и вовлеченности учащихся. Убеждения измерялись с помощью согласия с социальными нормами.

Убеждения измерялись с помощью согласия с социальными нормами.

После того, как все четыре фактора теории социального контроля были измерены, исследователи проанализировали, коррелируют ли эти факторы с частотой употребления наркотиков и делинквентным поведением.

Результаты показали, что теория социального контроля может объяснить разницу в преступности в умеренной степени и что эта теория более адекватна в объяснении мелких правонарушений и употребления наркотиков.

В частности, переменные приверженность и убеждения являются более сильными предикторами преступности для женщин, в то время как привязанность более важна для мужчин.

2. Неправомерное поведение на рабочем месте

Исследование Donner et al. смотрели, может ли теория социального контроля объяснить профессиональные проступки, которые означали преступное поведение, которое будет подлежать официальному наказанию со стороны работодателя или закона. Исследователи изучили 111 полицейских и задали им вопросы о вероятности неправомерных действий в будущем.

Результаты показали, что наиболее серьезные последствия неправомерных действий, о которых сообщали участники, были связаны с приверженностью своей работе. Более того, люди с более высоким уровнем приверженности своей работе и социальным связям с меньшей вероятностью будут рисковать своей карьерой и плохо себя вести в своей профессии.

3. Списывание

Академическое списывание долгое время было серьезной проблемой в школах. Исследователи из Китая провели исследование, пытаясь использовать теорию социального контроля для частичного объяснения списывания на экзаменах (Zheng & Gao, 2018).

Семьсот один студент из университетов был набран и получил анкеты, оценивающие привязанность родителей, школы и сверстников, а также обязательства и убеждения в отношении правил. Были заданы такие вопросы, как «Насколько вы чувствуете, что ваши друзья заботятся о вас?».

Результаты исследования показали, что положительные и прочные связи с учебным заведением и участие в школьных мероприятиях были связаны с более низкими шансами списывания на экзамене в будущем. Это согласуется с теорией социального контроля.

Это согласуется с теорией социального контроля.

Факторы, влияющие на социальный контроль

Семья

Семья – это первое общество, в которое попадает ребенок. Каждый входит в мир в состоянии низкого самоконтроля в детстве. Тем не менее, семья — это «институт», где от воспитателей можно узнать, что правильно, а что неправильно, как себя вести, выбор образования, религиозные убеждения, как обращаться с другими и многое другое.

Это может повлиять на убеждения ребенка. Связи внутри семьи также будут просоциальной привязанностью, потому что дети могут бояться разочаровать свою семью. Десятилетия исследований воспитания и делинквентного поведения также показали, что тип воспитания влияет на вероятность совершения ребенком будущих преступлений.

В частности, Диана Баумринд обнаружила, что авторитарные родители, которые отличаются высокой отзывчивостью и требовательностью к своему ребенку, лучше всего подходят для развития ребенка.

Эти родители имеют более сильную связь со своим ребенком, который нуждается в поддержке и контроле. Этот тип воспитания положительно связан с социальной адаптацией и отрицательно связан с проступками и правонарушениями (Baumrind, 1971).

Этот тип воспитания положительно связан с социальной адаптацией и отрицательно связан с проступками и правонарушениями (Baumrind, 1971).

Сообщество

Сообщество и район, в котором живет человек, могут влиять на уровень правонарушений. Он действует как просоциальная связь, останавливающая людей от совершения преступлений. Например, предположим, что человек находится в сплоченном сообществе, где все знают друг друга.

В этом случае совершение преступления может означать разочарование или причинение вреда людям из сообщества. Таким образом, кто-то с сильной связью со своим сообществом пострадает от совершения преступления больше, чем тот, кто не заботится и не чувствует привязанности к своему сообществу.

Медиа

В настоящее время люди часто получают огромное количество информации из Интернета через такие способы, как телефонные приложения, телевидение и радио. То, как средства массовой информации изображают преступность, влияет на общественное мнение о преступности и на то, будет ли человек заниматься преступной деятельностью.

Страх перед последствиями преступления действует как защитный фактор и останавливает потенциальных преступников от совершения преступления. Преступления изображаются в СМИ негативно, что помогает формировать у аудитории убеждение в том, что преступность — это «плохо».

Публичная критика преступлений, увиденная по телевидению или в газетах, заставит человека дважды подумать, прежде чем заниматься преступной деятельностью.

Критика теории социального контроля

Одним из основных критических замечаний, с которыми сталкивается теория социального контроля, является то, что она рассматривает только внешние связи, такие как связи с социальными институтами или семьей. В нем не учитываются такие факторы, как автономия, импульсивность или личный выбор, влияющие на делинквентное поведение.

Человек может подвергнуться биологическому влиянию и с большей вероятностью совершить насильственные преступления. Например, нерегулярные пути серотонина и дофамина могут влиять на функции человека и приводить его к импульсивному выбору, такому как получение запрещенных наркотиков. Также было обнаружено, что ген MAOA предсказывает агрессивное поведение (Paul, 2020).

Также было обнаружено, что ген MAOA предсказывает агрессивное поведение (Paul, 2020).

Теория социального контроля также не объясняет беловоротничковую преступность, которая обычно относится к служащим, использующим свою власть или положение для получения финансовой выгоды. Преступления белых воротничков включают ненасильственные преступления, такие как отмывание денег и коррупция в сфере здравоохранения.

Эти работники обычно имеют твердые обязательства и привязанность к своей работе, но все же предпочитают совершать преступления.

Более того, трудно операционализировать интенсивность связей между человеком и обществом, поскольку большинство проводимых исследований основано на анкетах, на которые отвечают участники, что потенциально может быть предвзятым и вводящим в заблуждение.

В целом можно сказать, что теория социального контроля является очень общей теорией преступности, но необходимы дополнительные исследования, чтобы изучить, как различные факторы играют роль в возникновении делинквентного поведения.

Ссылки

Баумринд, Д. (1971). Типы подросткового образа жизни. Монографии по психологии развития , 4 (1, часть 2). Броуди, Г. Х., Ге, X., Конгер, Р. Д., Гиббонс, Ф. X., Мерри, V

Кретаччи, Чжэн, Л., и Гао, Ю. (2018). Молодые панды жульничают и курят: теория социального контроля, объясняющая жульничество и курение студента китайского университета на экзамене. Международный журнал наук об уголовном правосудии, 13(2), 264–282. https://doi.org/10.5281/zenodo.2654315

Доннер, Маскали, Дж., и Фриделл, Л. (2016). Социальные связи и неправомерные действия полиции Изучение теории социального контроля и ее связи с девиациями на рабочем месте среди руководителей полиции. Policing: the International Journal of Police Strategies & Management , 39 (2), 416–431. https://doi.org/10.1108/PIJPSM-10-2015-0109

Хирши, Т. (1969). Причины правонарушений . Беркли: Калифорнийский университет Press.

Хирши. (2002). Теория контроля правонарушений. По причинам правонарушений (1-е изд., стр. 16–34). Тейлор и Фрэнсис. https://doi.org/10.4324/9781315081649-2

По причинам правонарушений (1-е изд., стр. 16–34). Тейлор и Фрэнсис. https://doi.org/10.4324/9781315081649-2

Гоббс, Томас. 1957. Левиафан, или Материя, форма и власть государства, церковного и гражданского . Под редакцией Майкла Окшотта. Оксфорд: Бэзил Блэквелл.

Кемпф-Леонард, К., и Моррис, Н. А. (2012, 24 июля). Теория социального контроля . обо. Получено 20 декабря 2022 г. с https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9.780195396607/obo-9780195396607-0091.xml

Крон, М. Д., и Мэсси, Дж. Л. (1980). Социальный контроль и делинквентное поведение: исследование элементов социальной связи. The Sociological Quarterly, 21 (4), 529–544. doi:10.1111/j.1533-8525.1980.tb00634.

Пол С. (2020, 19 ноября). Преступное поведение генов – научный репозиторий . Научный репозиторий. с https://www.sciencerepository.org/the-criminal-behavior-of-genes

Pratt, T.C., & Cullen, F.T. (2000). Эмпирический статус общей теории преступности Готфредсона и Хирши: метаанализ.

F., Schmeichel, B. J. & Vohs, K. D. (2013) Self-Regulation and executive function: The Self as controlling agent. In A. W. Kruglanski, E. T. Higgins (Eds). Social psychology: Handbook of basic principles

F., Schmeichel, B. J. & Vohs, K. D. (2013) Self-Regulation and executive function: The Self as controlling agent. In A. W. Kruglanski, E. T. Higgins (Eds). Social psychology: Handbook of basic principles Retrieved from: http://psystudy.ru/index.php/eng/2013v6n28e/797-chistyakova28e.html

Retrieved from: http://psystudy.ru/index.php/eng/2013v6n28e/797-chistyakova28e.html (Cand. Dissertation). Cheljabinsk.

(Cand. Dissertation). Cheljabinsk. 109-126). M.: Izd-vo “Institut psikhologii RAN”.

109-126). M.: Izd-vo “Institut psikhologii RAN”. M.: Izd-vo “Instituta psihologii RAN”.

M.: Izd-vo “Instituta psihologii RAN”. 151-171). M.-Stavropol’: Izd-vo PI RAO, SevKavGTU.

151-171). M.-Stavropol’: Izd-vo PI RAO, SevKavGTU. Aggressive behavior, 35, 1–19.

Aggressive behavior, 35, 1–19.

M.: Smysl.

M.: Smysl. 113–153). Amsterdam: John Benjamins.

113–153). Amsterdam: John Benjamins.

Оно придает жизни смысл и цель, укрепляет социальное единство и стабильность, служит средством социального контроля, способствует психологическому и физическому благополучию и может мотивировать людей работать ради позитивных социальных изменений.

Оно придает жизни смысл и цель, укрепляет социальное единство и стабильность, служит средством социального контроля, способствует психологическому и физическому благополучию и может мотивировать людей работать ради позитивных социальных изменений.