Статьи по логопедии и дефектологии

Инновационные технологии в коррекционной работе с дошкольниками В современном мире, мире в котором информационный поток, обрушивающийся на человека настолько велик, что людям волей неволей приходится прибегать с помощи разнообразной техники. Сейчас трудно представить себе человека, не пользующегося телевизором, компьютером, электрическим чайником и холодильником, и этот список можно продолжать до… Поликодовые тексты в современных логопедических технологиях обучения детей связной речи Успешное овладение связной речью в дошкольном возрасте является неотъемлемым условием продуктивного школьного обучения. Поэтому в современной логопедии большое внимание уделяется развитию у детей с речевыми нарушениями связной речи как предпосылки учебной деятельности. Связная речь отражает возможности развернуто излагать определенное содержание,… Изучение моторного и речевого развития детей раннего возраста Проблема и актуальность. Первые годы жизни ребенка являются решающими для формирования речи, так как в этом возрасте происходит наиболее интенсивное развитие корковых речевых зон. Разнообразные неблагоприятные факторы, действующие в этом периоде, могут отразиться на развитии речи ребенка. Значительный вклад в изучение речевого развития детей… К вопросу о необходимости модификации программ переподготовки дефектологических кадров В данной статье рассматривается вопрос, касающийся необходимости модификации программ переподготовки дефектологических кадров, что обусловлено актуальностью социально-значимых перемен, происходящих в образовательных системах. В рамках проводимого нами исследования, считаем целесообразным: охарактеризовать современное состояние специального и… Смыслы в речевом общении Усвоение широкого диапазона знаний (языковых, бытовых, общекультурных) происходит в процессе овладения языком, прежде всего в результате включения индивида в «атмосферу» социума, в межличностные взаимодействия, то есть в результате общения. Коммуникативная сфера жизни – показатель культуры, образованности, общества. Поэтому… Музыкальные и логоритмические занятия для детей с заиканием, обучающихся в логопедических группах Шашкина Гульнара Рустэмовна, к.п.н., доцент кафедры логопедии факультета специальной педагогики ГБОУ ВПО МГПУ Музыкальные и логоритмические занятия для детей с заиканием, обучающихся в логопедических группах Музыкальные занятия в детском саду для детей с нарушениями речи тесно связаны с деятельностью логопеда, речевой материал… Тема сообщения на родительском собрании: «Особенности нарушений речи у школьников с нарушением интеллекта». В коррекционной школе речевая деятельность рассматривается во взаимосвязи с рАльманах Института коррекционной педагогики — Альманах №12

О.С. Аршатская

Определены основные ориентиры и логика психологической коррекционной работы с детьми раннего возраста с формирующимся синдромом раннего детского аутизма (РДА). На конкретных примерах рассматриваются основные этапы и методы коррекционной работы с детьми раннего возраста при формирующемся синдроме детского аутизма. Представлены конкретные примеры игровых коррекционных занятий. Читать статью Ключевые словаРанний детский аутизм, РДА, расстройства аффективной сферы, РАС, эмоциональное развитие, игровые коррекционные занятияА.Д. Вильшанская

Показаны содержание и методы коррекционно-педагогической работы с младшими школьниками с задержкой психического развития церебрально-органического генеза в условиях общеобразовательной школы. Читать статью Ключевые словаЗПР, задержка психического развития, коррекционная работа, методы рабо-ты с детьми с ЗПР, формирование мыслительной деятельности, организация содержание методы приемы работы дефектологаН.В. Заиграева

Показано, что характер и качество полоролевых представлений подростков с интеллектуальной недостаточностью будут определяться как уровнем их интеллектуального развития, так и приобретаемым в разных микросоциальных условиях индивидуальным опытом, связанным со сферой половой идентификации. Читать статью Ключевые словаинтеллектуальная недостаточность, умственная отсталость, нарушения ин-теллекта, гендерные различия, гендерная социализация, эмоциональный опыт, онтогенез полоролевых представлений, психодиагностика, половая идентефикацияЮ.Б. Зеленская

В качестве средства, позволяющего с наибольшей эффективностью решать те проблемы коррекции произносительной стороны речи, которые не удается решать традиционными способами, автор предлагает информационные технологии обучения. Такие преимущества информационных технологий, как визуализация акустических компонентов речи и мотивация детей к сложным видам деятельности позволяют до-биться в ходе логопедического воздействия более высоких результатов. Используя в качестве базовой основы исследования методологию внедрения информационных технологий О.И. Кукушкиной, автор добивается высоких результатов, что подтверждается экспериментальными данными. Читать статью Ключевые словаинформационные технологии, средства визуализации речи, SpeechViewer, Видимая речь, фонационное оформление речи, произносительная сторона, акустические компоненты речи, коррекция дыхания и голоса; нарушения темпо-ритмической организации речи; нарушения интонационного оформления речиС.Е. Иневаткина

Описаны особенности внутренней материнской позиции у матерей в ситуации воспитания ребенка с синдромом Дауна первых трех лет жизни, характеризующие образ ребенка, представления о воспитании и собственной самореализации в материнской роли. Выявлены факторы, обусловливающие индивидуальную специфику содержания внутренней материнской позиции у матерей с детьми с синдромом Дауна. Определена и описана взаимосвязь вариантов внутренней материнской позиции с уровнем активности участия матери в процессе реабилитации ребенка, сформулированы основные направления психологической помощи матерям детей первых трех лет жизни с синдромом Дауна. В диссертационном исследовании анализируются варианты поведения матерей во взаимодействии с ребенком, намечены перспективы дальнейшей разработки научной системы. Читать статью Ключевые словаребенок с синдромом Дауна, взаимодействие матери и ребенка, система ранней помощи, роль матери, материнская позиция, предупреждение вторичных нарушений развития, коррекционно-развивающая работа, детско-родительские отношенияН.Б. Лаврентьева

Показана логика и закономерности педагогической работы, направленной на подготовку аутичного ребенка к школьному обучению. Выделены особые образовательные потребности дошкольников с аутизмом, описаны результаты экспериментального обучения 17 детей. Читать статью Ключевые словааутизм, РАС, расстройства аффективной сферы, РДА, ранний детский аутизм, эмоциональные нарушения, особые образовательные потребности, подготовка к школе, методика работы, букварь для аутистов, чтение, письмоН.В. Москоленко

Обоснована и разработана целостная программа подготовки умственно отсталых воспитанников-сирот к самостоятельной жизни в условиях интернатного учреждения, основная задача которой объединить учебную и воспитательную работу в единый образовательный процесс. Читать статью Ключевые словадети-сироты, умственная отсталость, интеллектуальная недостаточность, нарушение интеллекта, воспитательная работа, программа работы с умственно отсталыми, подростки, социализация, подготовка к самостоятельной жизни, социально незащищенные группы населенияН.Г. Сошникова

Неотъемлемым направлением обучения и воспитания глухих и слабослышащих дошкольников со сложными нарушениями развития является систематическая и целенаправленная работа по социальному воспитанию. Содержание работы по данному направлению возможно определить на основе понимания общих и особых образовательных потребностей данной категории детей. Эффективная организация процесса социального воспитания предполагает специальную подготовку педагогов и обучение родителей результативному взаимодействию с детьми. Читать статью Ключевые словаФГОС, стандарт образования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности, дети с нарушениями слуха, глухота, тугоухость, школа I II вида, ЗПР, задержка психического развития, сложная структура дефекта, социальное воспитание, социализация, жизненная компетенция, подготовка переподготовка повышение квалификации педагогов, интеграция, инклюзия, сурдопедагог, дефектолог, профессиональные компетенцииЕ.В. Шереметьева

В раннем возрасте динамическое взаимодействие психофизиологических, языковых и когнитивных компонентов определяет каждый этап речевого развития и переход на последующий, отклонения речевого развития являются следствием дисинхронии компонентов речевой системы и провоцируют фонетико-фонематические нарушения или общее недоразвитие речи в дошкольном возрасте. Направленное коррекционно-предупредительное воздействие на психофизиологические, языковые и когнитивные компоненты позволяет минимизировать отклонения речевого развития в преддошкольном и предупредить нарушения речи в дошкольном возрасте. Эффективность коррекционного процесса зависит от своевременности дифференциации отклонений в овладении речью и задержки речевого развития, от комплексности воздействия на составляющие речевого развития и направляемого участия семьи Читать статью Ключевые словаранняя помощь, речевое развитие, онтогенез, роль семьи в развитии ребенка, предупреждение отклонений нарушений развития, ранний возраст, задержка развития, нарушение речи, общее недоразвитие речи, компоненты речевой системы, коррекционная работаalldef.ru

Дошкольник.руДошкольник.ру — сайт воспитателя, логопеда, дефектолога, музыкального руководителя, методиста, инструктора по физической культуре, родителя. Предлагаем педагогам помощь в аттестации. Размещаем статьиФейсбук

| Дефектология

| «Дошкольник.РФ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

doshkolnik.ru

Статья по теме: Советует дефектолог

Сенсорное развитие дошкольника.

Чем активнее ребенок воспринимает окружающий мир, тем быстрее и успешнее он развивается. Поэтому наша задача помочь детям получить этот опыт, расширить их возможности. В ходе интересных игр дети получают и закрепляют определенный сенсорный опыт, тем самым продвигаясь в развитии.

Усвоение сенсорных эталонов — длительный и сложный процесс, не ограничивающийся рамками дошкольного детства и имеющий свою предысторию. Усвоить сенсорный эталон — это вовсе не значит научиться называть то или иное свойство объекта. Необходимо иметь четкие представления о разновидностях каждого свойства и, главное, уметь пользоваться такими представлениями для анализа и выделения свойств самых разнообразных предметов в самых различных ситуациях. Иначе говоря, усвоение сенсорных эталонов — это адекватное использование их в качестве “единиц измерения” при оценке свойств веществ.

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо и для успешного обучения ребенка в детском саду, в школе, и для многих видов трудовой деятельности.

С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы познания — запоминание, мышление, воображение — строятся на основе образов восприятия, являются результатом их переработки. Поэтому нормальное интеллектуальное развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие.

В детском саду ребенок знакомится с игрой, рисованием, лепкой, конструированием, пополняет свой багаж знаний в различных видах деятельности и приобретает опыт сотрудничества в группе сверстников.

Чем разнообразнее предметно-развивающая среда, окружающая ребенка, тем интереснее и ярче проходит становление ребенка в период под названием «Детство».

Полезные игры для формирования сенсорного восприятия:

«Угадай на вкус», «Растопи лед», «Найди такой же», «Подбери фигуру», «Большой и маленький» и многие другие.

«Чудесный мешочек»

В полотняный мешочек кладут предметы, обладающие разными свойствами: клубок ниток, игрушку, пуговицу, шарик, кубик, спичечный коробок. Малыш на ощупь должен определять один за другим предметы в мешочке. Желательно, чтобы он вслух описывал их свойства. Маленькие дети могут сами складывать предметы в мешочек для лучшего запоминания. Детям постарше дают уже наполненные мешочки.

«Головоломка»

Разрежьте на 3 части какую-нибудь яркую предметную картинку. Вначале предложите ребенку собрать ее по образцу, а затем – самостоятельно.

«Заклей дырки»

Возьмите любую картинку или фотографию из журнала, книги (изображение должно быть понятно ребенку), вырежьте из нее квадраты, кружки, треугольники.

Наклейте картинку «с дырками» на лист белой бумаги и предложите ребенку закрыть образовавшиеся на картинке «белые пятна» фигурами, которые из нее вырезаны.

«Угадай, что я делаю»

Предложите ребенку догадаться, какие действия вы будете выполнять.

Показывайте, без слов, как вы умываетесь, чистите зубы и т.д., а ребенок называет действия. Затем поменяйтесь ролями.

Мы живём в современном высокотехнологичном времени. Родители, в большинстве своём, занятые работающие люди, но, несмотря на это семья-это главный институт в жизни ребенка.

Старайтесь, как можно чаще говорить с ребенком и слушать его, чтобы находиться с ним в постоянном контакте;

хвалите ребенка за любое его достижение, а не наказывайте, тем более по пустякам, стабильная в эмоциональном плане и оптимистичная атмосфера в семье сохранит у ребенка доверие к миру, укрепит чувство собственного достоинства и уверенности в себе;

относитесь с пониманием к ребенку;

не возлагайте проблемы взрослых на плечи своих детей;

старайтесь во всем помогать ребенку, чтобы освоить навыки поведения, соответствующие его возрасту и полу;

учитель-дефектолог

Лебедева Юлия Николаевна

nsportal.ru

Актуальные проблемы современной логопедии Текст научной статьи по специальности «Народное образование. Педагогика»

ISSN 2304-120X

Польшина М. А., Суслова Н. М. Актуальные проблемы современной логопедии // Концепт. — 2015. — № 08 (август). — ART15271. — 0,4 п. л. — URL: http://e-koncept.ru/2015/15271.htm. — ISSN2304-120X.

кониепт

научно-методический ^ электронный журнал

ART 15271 УДК 376.37

Польшина Мария Александровна,

кандидат биологических наук, преподаватель кафедры специальной психологии ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург [email protected]

Суслова Наталья Михайловна,

преподаватель кафедры специальной психологии ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург natalva [email protected]

Актуальные проблемы современной логопедии

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления логопедии как науки, ее актуальные проблемы, основные цели обучения детей, организация логопедического процесса. Раскрываются методологические основы логопедии, значение логопедии для развития личности детей с нарушениями речи, влияние патологии речи на все психическое развитие ребенка, его деятельность и поведение.

Ключевые слова: логопедия, речь, речевое общение, мотив, дефектология, психическое развитие, нарушения речи, коррекционное обучение.

Раздел: (02) комплексное изучение человека; психология; социальные проблемы медицины и экологии человека.

Общение людей осуществляется в основном с помощью речи, которая неразрывно связана с развитием абстрактного мышления. Человек воспринимает предметы и явления двояко — непосредственно, с помощью органов чувств, и посредством слов. Благодаря речи мы можем принимать действительность отвлеченно, мысленно. Почти все личностные качества: вкусы, привычки, характер, темперамент — закладываются у человека в детстве. И немалую роль в становлении личности играет речь.

Речь — это сложная функция, и ее развитие зависит от многих моментов. Большую роль здесь играет влияние окружающих — ребенок учится говорить на примере речи родителей, педагогов, друзей. Окружающие должны помочь ребенку в формировании правильной, четкой речи. Очень важно, чтобы ребенок с раннего возраста слышал речь правильную, отчетливо звучащую, на примере которой формируется его собственная речь.

Овладение ребенком речью способствует осознанию, планированию и регуляции его поведения. Речевое общение создает необходимые условия для различных форм деятельности и участия в коллективном труде.

Нарушения речи в той или иной степени (в зависимости от характера речевых расстройств) отрицательно влияют на все психическое развитие ребенка, отражаются на его деятельности и поведении. Тяжелые нарушения речи могут влиять на умственное развитие, особенно на формирование высших уровней познавательной деятельности, что обусловлено тесной взаимосвязью речи и мышления и ограниченностью социальных контактов, в процессе которых осуществляется познание ребенком окружающей действительности.

Поступающие в первый класс дети имеют ограниченный словарный запас, недоразвитую моторику руки, неадекватные эмоции, орфоэпические дефекты. Готовность детей к обучению в школе представляет драматическую картину.

1

ISSN 2Э04-120Х

ниепт

научно-методический электронный журнал

Польшина М. А., Суслова Н. М. Актуальные проблемы современной логопедии // Концепт. — 2015. — № 08 (август). — ART15271. — 0,4 п. л. — URL: http://e-koncept.ru/2015/15271.htm. — ISSN2304-120X.

Статистика речевых нарушений неизменно фиксирует рост речевых патологий. Нарушения речи не только проявляются в недостатках звукопроизношения, но и затрагивают и другие компоненты речи, такие как фонетическая, лексическая и грамматическая сторона речи. Дефекты носят системный характер. Дети с нарушением речи, безусловно, нуждаются в квалифицированной помощи специалиста. Многие родители не подозревают о серьезности проблемы, считая, что у их ребенка все в порядке. Родители самостоятельно не могут определить содержание работы по развитию речи ребенка и коррекции ее недостатков в условиях семейного воспитания. А ведь логопед не только «ставит звуки»; работа логопеда начинается с развития у детей всех психических процессов (зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти, мышления), что непременно способствует развитию ребенка и его познавательной деятельности.

Отклонения в речевом развитии носят различный характер и по-разному сказываются на общем развитии ребенка и его познавательной деятельности, однако отставание в учебе неизбежно, если ребенку своевременно не оказать логопедическую помощь. А ведь дошкольное образование является первой ступенью непрерывного образования.

Отсюда необходим полный пересмотр традиционных форм и методов организации учебно-воспитательного процесса. При этом педагоги даже высочайшего класса не смогут ни в дошкольном образовании, ни в первой ступени обучения обойтись без помощи специалиста.

Логопед не только открывает ребенку неограниченные возможности общения, он своеобразный проводник маленького человека в многообразный мир человеческих взаимоотношений. Преодоление речевого нарушения вселяет в ребенке уверенность в собственных силах.

Основной целью логопедии является разработка научно обоснованной системы обучения, воспитания и перевоспитания лиц с нарушениями речи, а также предупреждения речевых расстройств.

Хорошо известно, что у истоков логопедии изучение речевых нарушений не было связано с разработкой педагогических аспектов. Речь представлялась прежде всего как совокупность систематизированных мышечных движений, а содержание логопедии ограничивалось выработкой различных приемов коррекции устной речи, преимущественно произношения и речевого дыхания. Иное направление приобрело развитие логопедии как педагогической науки. Предметом изучения сделалось широкое многообразие проявлений нарушений речевого развития, которое потребовало исследования психических процессов, участвующих в формировании речевой деятельности. Был преодолен разрыв между рассмотрением речевых процессов как сложного единства, составные части которого зависят одна от другой и обусловливают друг друга (Р. Е. Левина), и традиционным симптоматическим подходом к устранению их отклонений. Под новым углом зрения стало разрабатываться содержание логопедии как педагогической науки [1].

Отечественная логопедия создает наиболее благоприятные условия для развития личности детей с нарушениями речи. В основе успехов отечественной логопедии лежат многочисленные современные исследования отечественных и зарубежных авторов, свидетельствующие о больших компенсаторных возможностях развивающегося детского мозга и совершенствовании путей и методов логопедического коррекционного воздействия, И. П. Павлов, подчеркивая чрезвычайную пластичность центральной нервной системы и ее неограниченные компенсаторные возможности, писал: «Ничто не остается неподвижным, неподатливым, а всегда может быть достигнуто, изменяться к лучшему, лишь бы были осуществлены соответствующие условия».

2

ISSN 2304-120X

ниепт

научно-методический электронный журнал

Польшина М. А., Суслова Н. М. Актуальные проблемы современной логопедии // Концепт. — 2015. — № 08 (август). — ART15271. — 0,4 п. л. — URL: http://e-koncept.ru/2015/15271.htm. — ISSN2304-120X.

Организация логопедического процесса позволяет устранить или смягчить как речевые, так и психофизические нарушения, способствуя достижению главной цели педагогического воздействия — воспитанию человека.

Логопедическое воздействие должно быть направлено как на внешние, так и на внутренние факторы, обусловливающие нарушения речи. Оно представляет собой сложный педагогический процесс, направленный прежде всего на коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности.

При изучении и устранении системных речевых нарушений в современной логопедии широко используются данные психолингвистики, основывающиеся на учении Л. С. Выготского, А. Р. Лурия, А. А. Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности, об операциях восприятия и порождения речевого высказывания [2].

Восприятие и порождение речевого высказывания представляют собой многоуровневые процессы, имеющие сложную иерархически организованную структуру, включающую различные операции. Каждый уровень, каждая операция процесса порождения речевого высказывания имеют свой словарь, свой синтаксис объединения единиц.

При изучении речевых нарушений важно определить, какая из операций порождения речевого высказывания нарушена. В отечественной логопедии используются модели порождения речевого высказывания, разработанные Л. С. Выготским, А. А. Леонтьевым, Т. В. Рябовой.

Л. С. Выготский рассматривал отношение между мыслью и словом как процесс движения от мысли к слову и обратно, выделял следующие планы движения: мотив -мысль — внутренняя речь — внешняя речь; различал внешний (физический) и семантический (психологический) план речи.

Во внешней речи проявляется взаимодействие грамматической и семантической (психологической) структур. Переходной структурой от семантического плана к внешней речи является внутренняя речь. Л. С. Выготский дал глубокий анализ внутренней речи, раскрыл ее характерные особенности. Основываясь на структуре речевого процесса, описанной Л. С. Выготским, А. А. Леонтьев выделяет следующие операции порождения речевого высказывания: мотив — мысль (речевая интенция) — внутреннее программирование — лексическое развертывание и грамматическое конструирование -моторная реализация — внешняя речь [3].

Всякое речевое высказывание порождается определенным мотивом, который обусловливает возникновение речевой интенции (мысли).

На этапе внутреннего программирования, соответствующего у Л. С. Выготского «опосредованию мысли во внутреннем слове», происходит опосредование речевой интенции кодом личностных смыслов, закрепленных в тех или иных субъективных кодовых единицах («код образов и схем», по Н. И. Жинкину). Создается программа как целого связного речевого высказывания, так и отдельных высказываний, в результате организуется система предикативных высказываний в коде внутренней речи. В программу отдельного высказывания включаются такие компоненты, как субъект, объект, предикат и другие, которые соединены содержательной, смысловой связью («психологическое син-таксирование»). В процессе восприятия на этом этапе осуществляется операция свертывания системы объективных языковых значений во внутреннюю схему [4].

Этап лексико-грамматического развертывания включает две операции, принципиально отличающиеся по своим механизмам: операцию порождения синтаксической конструкции и ее лексическое наполнение, которые осуществляются в кодах определенного языка, т. е. на языковом уровне. Затем следует этап моторной реализации.

3

ISSN 2Э04-120Х

ниепт

научно-методический электронный журнал

Польшина М. А., Суслова Н. М. Актуальные проблемы современной логопедии // Концепт. — 2015. — № 08 (август). — ART15271. — 0,4 п. л. — URL: http://e-koncept.ru/2015/15271.htm. — ISSN2304-120X.

Психолингвистический подход при изучении, например, алалии позволяет глубже вскрыть механизм речевого нарушения, уточнить структуру дефекта, определить это нарушение как языковое расстройство.

Изучение состояния различных операций восприятия и порождения речевого высказывания при афазии дает возможность определить специфику их нарушения при различных ее формах.

Психолингвистический подход способствует большей эффективности логопедической работы по коррекции речевых нарушений, а также пониманию взаимодействия языковой и речевой структур в рамках единой системы. Эта проблема в последние годы продуктивно разрабатывается на основе системного подхода профессором В. И. Бельтюковым.

На основе анализа многочисленных литературных данных автором убедительно была показана противоположность по характеру построения языковой и речевой структур, которая заключается в дискретности первой и непрерывности второй. Несмотря на то что речь и язык формируются на основе одних и тех же элементов, характер их отношений в образованных структурах значительно различается.

Принципы взаимодействия языковой и речевой структур, согласно В. И. Бельтюкову, отражают общий механизм самоорганизации и саморегуляции в живой и неживой природе, а именно не только принцип интериоризации, но и принцип экстериори-зации в их диалектическом единстве [5].

Логопедия тесно связана с общей и специальной психологией, психодиагностикой. Логопеду важно знать закономерности психического развития ребенка, владеть методами психолого-педагогического обследования детей разного возраста. Применяя эти методы, логопед может дифференцировать различные формы речевых расстройств и отграничивать их от речевых нарушений, связанных с интеллектуальной недостаточностью, эмоциональными и поведенческими расстройствами.

Знание психологии помогает логопеду видеть не только само речевое расстройство, а прежде всего ребенка, правильно понимать взаимосвязь его речевых нарушений с особенностями психического развития в целом. Это знание поможет ему установить контакт с детьми разного возраста, выбрать адекватные методы обследования их речи, восприятия, памяти, внимания, интеллекта, эмоционально-волевой сферы, а также проводить более эффективную логопедическую работу.

В настоящее время отмечается заметный прогресс в развитии логопедии. На основе психолингвистического анализа получены важные данные о механизмах наиболее сложных форм речевой патологии (афазии, алалии и общего недоразвития речи, дизартрии). Изучаются речевые нарушения при осложненных дефектах: при олигофрении, у детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. В логопедическую практику внедряются современные нейрофизиологические и нейропсихологические методы исследований. Расширяется взаимосвязь логопедии с клинической медициной, детской невропатологией и психиатрией.

Интенсивно развивается логопедия раннего возраста: изучаются особенности доречевого развития детей с органическим поражением центральной нервной системы, определяются критерии ранней диагностики и прогноза речевых нарушений, разрабатываются приемы и методы превентивной (предупреждающей развитие дефекта) логопедии. Все эти направления исследований значительно расширили и повысили эффективность логопедической работы.

В связи с тем что правильная речь — одна из важнейших предпосылок дальнейшего полноценного развития ребенка, процесса социальной адаптации, выявление и устранение нарушений речи необходимо проводить в более ранние сроки. Эффективность устранения речевых нарушений определяется во многом уровнем развития логопедии как науки.

4

о

Huem

научно-методический электронный журнал

ISSN 2304-120Х

Польшина М. А., Суслова Н. М. Актуальные проблемы современной логопедии // Концепт. — 2015. — № 08 (август). — ART15271. — 0,4 п. л. — URL: http://e-koncept.ru/2015/15271.htm. — ISSN2304-120X.

Своевременное выявление речевых нарушений способствует их более быстрому устранению, предупреждает отрицательное влияние речевых расстройств на формирование личности и на все психическое развитие ребенка.

Необходимо хорошо представлять причины, механизмы и симптоматику речевой патологии, уметь дифференцировать первичное недоразвитие речи со сходными состояниями при умственной отсталости, тугоухости, психических нарушениях и т. д.

Знание логопедии является важным для всех дефектологов, так как речевые нарушения встречаются гораздо чаще у аномальных детей, чем у нормально развивающихся.

Наиболее актуальными проблемами современной логопедии являются следующие:

1. Унификация категориального аппарата.

2. Углубленное изучение (в том числе психолингвистических) механизмов и методов коррекции нарушений речевой деятельности.

3. Научно обоснованное соотношение нозологического (клинико-педагогического) и симптомологического (психолого-педагогического) подходов в логопедической теории и практике и в разработке номенклатурных документов.

4. Изучение онтогенеза речи при различных формах речевых расстройств.

5. Изучение особенностей речевых нарушений и их устранение при осложненных дефектах развития.

6. Ранние профилактика, выявление и устранение речевых нарушений.

7. Творческая и научно обоснованная разработка содержания, методов обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи в специальных детских садах и школах.

8. Последовательная реализация комплексного подхода при выявлении и коррекции речевых нарушений.

9. Обеспечение преемственности в логопедической работе дошкольных, школьных и медицинских учреждений.

10. Совершенствование теории и практики дифференциальной диагностики различных форм нарушений речи.

11. Разработка ТСО, лабораторно-экспериментального оборудования, внедрение в учебный процесс компьютерной техники.

12. Анализ достижений в области логопедии, имеющихся в отечественной и зарубежной теории и практике.

Нарушения речи, ограниченность речевого общения могут отрицательно влиять на формирование личности ребенка, вызывать психологические наслоения, специфические особенности эмоционально-волевой сферы, способствовать развитию отрицательных качеств характера.

Все это отрицательно сказывается на овладении грамотой, на успеваемости в целом, на выборе профессии. Значение логопедии заключается в том, чтобы помочь ребенку преодолеть речевые нарушения, тем самым обеспечить его полноценное, всестороннее развитие.

Изучение логопедии является важным для всех работников детских, особенно дошкольных, учреждений. Значительный процент речевых нарушений проявляется в дошкольном возрасте, так как этот возраст — сензитивный период развития речи. Своевременное выявление речевых нарушений способствует более быстрому их устранению, предупреждает отрицательное влияние речевых расстройств на формирование личности и на все психическое развитие ребенка.

Ссылки на источники

1. Левина Р. Е. Нарушения речи и письма у детей: избранные труды. — М.: Аркти, 2005.

2. Поваляева М. А. Справочник логопеда. — Ростов н/Д.: Феникс, 2001. — 448 с.

5

ISSN 2304-12QX

Польшина М. А., Суслова Н. М. Актуальные проблемы современной логопедии // Концепт. — 2015. — № 08 (август). — ART15271. — 0,4 п. л. — URL: http://e-koncept.ru/2015/15271.htm. — ISSN2304-120X.

ниепт

научно-методический электронный журнал

3. Ткаченко Т. А. Логопедическая энциклопедия. — М.: Мир книги, 2008. — 248 с.

4. Поваляева М. А. Указ. соч.

5. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. — М.: ВЛАДОС, 2003. — 272 с. — (Коррекционная педагогика).

Maria Polshina,

Candidate of Biological Sciences, lecturer of the chair of Special Psychology, Orenburg State Pedagogical University, Orenburg [email protected] Natalia Suslova,

lecturer the chair of Special Psychology, Orenburg State Pedagogical University, Orenburg natalya [email protected]

Actual problems of modern speech therapy

Abstract. The paper deals with questions of formation of correction as a science, its current problems, main objectives, organization of speech therapy process. The authors reveal the methodological foundations of correction, the value of correction for individual development of children with speech disorders, influence of speech pathology on mental development of a child, his activities and behavior.

Key words: speech, speech communication, motive, speech pathology, mental development, speech disorders, remedial studies.

References

1. Levina, R. E. (2005) Narushenija rechi i pis’ma u detej: izbrannye trudy, Arkti, Moscow (in Russian).

2. Povaljaeva, M. A. (2001) Spravochnik logopeda, Feniks, Rostov n/D., 448 p. (in Russian).

3. Tkachenko, T. A. (2008) Logopedicheskaja jenciklopedija, Mir knigi, Moscow, 248 p. (in Russian).

4. Povaljaeva, M. A. Op. cit.

5. Volkova, G. A. (2003) Logopedicheskaja ritmika: ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ucheb. zaved, VLA-DOS, Moscow, 272 p. (Korrekcionnaja pedagogika) (in Russian).

Рекомендовано к публикации:

Горевым П. М., кандидатом педагогических наук, главным редактором журнала «Концепт»

Поступила в редакцию 21.05.15 Получена положительная рецензия 23.05.15

Received Received a positive review

Принята к публикации 23.05.15 Опубликована 29.08.15

Accepted for publication Published

© Концепт, научно-методический электронный журнал, 2015 © Польшина М. А., Суслова Н. М., 2015

ISSN 2304-120Х

9Н77230Л 120159

www.e-koncept.ru

6

cyberleninka.ru

| 1 | Использование мнемотехники при обучении детей старшего возраста связному высказыванию |

| 2 | Формирование воздушной струи как один из основных этапов при постановке звуков |

| 3 | ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ |

| 4 | Роль творческой игры в коррекционной работе с детьми |

| 5 | Роль творческой игры в коррекционной работе с детьми |

| 6 | Логопедическое развлечение — «Путешествие по стране красивой речи» |

| 7 | Логопедическое развлечение — «Путешествие по стране красивой речи» |

| 8 | Консультация для родителей «Игровые упражнения на развитие моторики артикуляционного аппарата и предречевых голосовых реакций у детей 6-12 месяцев» |

| 9 | Влияние театрализованной деятельности в логопедической практике дошкольного возраста |

| 10 | Эффективные формы взаимодействия ДОУ и семьи в процессе коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими дисфункции речевого развития |

| 11 | Оказание логопедической помощи в процессе комплексного сопровождения замещающих семей |

| 12 | Современные логопедические технологии |

| 13 | Применение наглядного моделирования в логопедической коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими ОНР |

| 14 | Коррекция речевых расстройств при акустико-мнестической афазии. |

| 15 | Скороговорение на занятиях и во внеурочной деятельности младших школьников. |

| 16 | Школьный консилиум. Задачи, роль. |

| 17 | Рекомендации по развитию звукослоговой структуры слова у дошкольников со стертой псевдобульбарной дизартрией |

| 18 | Взаимодействие семьи и специалиста в коррекции речевого развития ребенка |

| 19 | Ведение интегративных групп на базе отделения абилитации |

| 20 | Развитие связной речи у детей дошкольного возраста |

| 21 | Первые шаги к освоению навыка чтения |

| 22 | Игровые приемы в логопедической работе |

| 23 | Работа учителя-логопеда при сенсомоторной алалии |

| 24 | Роль родителей в формирование активного словаря у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня |

| 25 | Развитие речи ребёнка в условиях семьи |

| 26 | Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить |

| 27 | Развитие фонематического восприятия в онтогенезе |

| 28 | Формирование звукопроизносительной стороны речи у детей с артикуляторно — фонетической дислалией |

| 29 | Социализация детей с нарушениями речи в комбинированной группе детского сада |

| 30 | Взаимосвязь мелкой моторики и речи у дошкольников с ОНР |

| 31 | Пальчиковая гимнастика — эффективный способ развития мелкой моторики. Значение пальчиковой гимнастики в развитии дошкольников |

| 32 | Коррекция нарушений речи у дошкольников через развивающие возможности детского рисования |

| 33 | Нарушения звукопроизношения у дошкольников |

| 34 | Технологии логопедической работы с детьми до трёх лет |

| 35 | Использование артикуляционной гимнастики при формировании лексико-грамматических категорий у детей дошкольного возраста |

| 36 | Формирование активного словаря на основе расширения глагольной лексики у дошкольников (6-7 лет) с псевдобульбарной дизартрией |

| 37 | Постановка звуков посредством развития мелкой моторики |

| 38 | Современные способы автоматизации звуков |

| 39 | Как речь ребенка влияет на отношения в семье. И какие 5 шагов приведут вас к взаимопониманию и помогут избежать ненужных конфликтов |

| 40 | Влияние мелкой моторики на умственное и речевое развитие ребенка |

| 41 | Развитие фонематического слуха у детей с дизартрией во время домашних занятий с родителями |

| 42 | Сенсомоторная алалия (нарушение восприятия речи) |

| 43 | Дружба: ищите истоки в детских пеленках! |

| 44 | Что делать, если у младшего школьника дисграфия |

| 45 | Помогаем малышу заговорить |

| 46 | Использование компьютерных игр, направленных на развитие словесно-логического мышления у детей дошкольного возраста |

| 47 | Использование мнемотаблиц при заучивание скороговорок в коррекционной деятельности |

| 48 | Системный подход к коррекционно-развивающему обучению на индивидуальных и подгрупповых занятиях. |

| 49 | Консультирование семей по вопросам организации развития детей с ОВЗ |

| 50 | Формирование навыков звукового анализа и синтеза у дошкольников |

| 51 | Фонематические процессы детей старшего дошкольного возраста с минимальными дизартрическими расстройствами |

| 52 | Коррекция звукопроизношения. Звук «Р» |

| 53 | О короткой уздечке языка и массаже языка |

| 54 | Развитие познавательно-речевой активности дошкольников с ОНР средствами сказкотерапии и театрализованной деятельности |

| 55 | Зачем логопед задаёт домашние задания? |

| 56 | Логопед по скайпу – оптимальное решение для исправления дефектов речи! |

| 57 | Консультация для родителей «Тренируем пальчики дома» |

| 58 | Логопедическая ритмика для детей с речевой патологией |

| 59 | Лето с логопедом |

| 60 | Развитие речевого дыхания дошкольников |

| 61 | Правильное произношение – залог правильного чтения и письма |

| 62 | Нетрадиционные методы развития и коррекции речи детей 5–6 лет |

| 63 | Что поможет дошкольнику говорить? |

| 64 | Диалог-маленький урок философии (методические рекомендации по развитию диалоговой культуры) |

| 65 | Формы дизартрии |

| 66 | Особенности логопедической работы при дизартрии. |

| 67 | Особенности формирования лексико-грамматического строя речи у дошкольников с общим недоразвитием речи |

| 68 | Взаимодействие логопеда и родителей в процессе коррекционно-логопедической работы с ребенком |

| 69 | Нетрадиционные формы коррекции артикуляционной моторики у детей дошкольного возраста со стёртой формой дизартрии. |

| 70 | Использование массажных мячиков в коррекционной работе с учащимися начальных классов |

| 71 | Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре в процессе коррекционно-развивающей деятельности |

| 72 | Сравнительная характеристика состояния звукопроизношения у детей с моторной алалией и дизартрией |

| 73 | ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ |

| 74 | Пальцами играем – речь развиваем на логопедических занятиях. |

| 75 | Дошкольник с точки зрения ФГОС |

| 76 | Зонды постановочные для логопедов |

| 77 | Все артикуляционные упражнения |

| 78 | Методы и приёмы интеллектуального развития детей логопедической группы |

| 79 | Консультация для воспитателей на тему «Дыхательная гимнастика в детском саду» |

| 80 | Использование малых форм русского фольклора в корреционно-логопедической работе со старшими дошкальниками с общим недоразвитием речи |

| 81 | Использование технических средств обучения на логопедических занятиях |

| 82 | Использование информационно-коммуникационных технологий на занятиях по развитию речи в детском саду |

| 83 | Пальчиковый театр |

| 84 | Дидактические игры как средство развития зрительного восприятия у детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта |

| 85 | Здоровьесберегающие технологии на логопедических занятиях |

| 86 | Формирование и развитие коммукативной культуры учащихся с ограниченными возможностями здоровья |

| 87 | Использование малых фольклорных жанров в логопедической работе как метода коррекции речевых нарушений |

| 88 | Формирование готовности к школьному обучению детей с заиканием коммуникативной функции |

| 89 | Как помочь аутичному ребенку |

| 90 | Развитие логического мышления дошкольников с ОНР средствами дидактических игр и упражнений |

| 91 | Развитие способностей детей с учетом их психофизиологических особенностей |

| 92 | Основные направления коррекционной работы воспитателя в группе для детей с задержкой психического развития |

| 93 | Использование метода песочной игротерапии в коррекционно-развивающей работе с детьми с общим недоразвитием речи |

| 94 | Нужен ли русский логопед во Франции? |

| 95 | Как открыть свой логопедический кабинет |

| 96 | Развитие правильного речевого дыхания у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи |

| 97 | Пальчиковая гимнастика, её место и значение в режиме дня ДОУ |

| 98 | Коррекционная педагогика в условиях модернизации образования |

| 99 | Социально-личностное развитие дошкольников с ОНР II-III уровня в игровой деятельности |

| 100 | Комплексное развитие мелкой моторики у дошкольников с речевыми нарушениями в системе логопедической работы ДОУ. |

| 101 | Эффективность формирования голосовой функции у детей среднего дошкольного возраста |

| 102 | Коррекция произвольных движений у детей 4-5 лет, страдающих невротическим заиканием |

| 103 | Консультация для родителей «Подготовка ребенка к школе» |

| 104 | Значение использования ИКТ(информационно-компьютерных технологий) в коррекционной работе логопеда |

| 105 | Ловкий грамотей. Логопедическая спартакиада. |

| 106 | Значение двигательных умений в жизни ребенка |

| 107 | Диагностика деятельности родителей по формированию единых стартовых возможностей у старших дошкольников (речевой аспект) |

| 108 | Нетрадиционный метод коррекционно-развивающего обучения – гимнастика Брейн Джим. |

| 109 | Исследование состояния письма у учащихся 2 классов общеобразовательной школы. |

| 110 | Профилактика дисграфии у старших дошкольников с ФФНР |

| 111 | Развитие графомоторного навыка у детей |

| 112 | Для чего нужны занятия с логопедом |

| 113 | Воспитание и социализация детей с билингвизмом как составляющая коррекционно-логопедической работы в условиях внедрения ФГТ |

| 114 | Развитие мелкой моторики и двигательной координации у детей с нарушениями речи в работе учителя-логопеда. |

| 115 | Логопедический массаж. Особенности. Диагностика. Рекомендации логопедам. |

| 116 | Профилактика нарушений письменной речи у учащихся младших классов |

| 117 | Использование нетрадиционных методик в коррекционной работе с дошкольниками |

| 118 | Коррекция моторных функций у детей с минимальными дизартрическими расстройствами |

| 119 | Нормативы речевого развития детей от 0 до 7 лет |

| 120 | Логоритмика как средство развития речевых, музыкальных, двигательных способностей детей дошкольного возраста |

| 121 | Эмоциональный контакт с близкими людьми — источник полноценного развития ребенка |

| 122 | Теоретические аспекты развития грамматических категорий у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи |

| 123 | Физическое развитие детей с ОНР дошкольного возраста |

| 124 | Развитие мелкой моторики |

| 125 | Неуспеваемость младших школьников, проявления, причины |

| 126 | Специфика использования элементов сказкотерапии в логопедической работе с детьми среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи |

| 127 | Публикацию подтверждаем сертификатом |

| 128 | Полезные «ёжики» Су Джок |

| 129 | Обращения к логопедам России |

| 130 | Система взаимодействия специалистов ДОУ в процессе коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением интеллекта |

| 131 | Современной маме. Развивающие игры на кухне. |

| 132 | Логопедический массаж языка при орофациальных расщелинах |

| 133 | Применение консультирования как формы оказания логопедической помощи в условиях детской поликлиники |

| 134 | Этот особый фонематический слух! |

| 135 | Развитие понимания речевой информации учащимися коррекционной школы на логопедических занятиях |

| 136 | Мой ребенок заикается |

| 137 | Использование нетрадиционных методов активизации органов артикуляции в логопедической практике |

| 138 | Развитие оптико-пространственных представлений у дошкольников с ОНР |

| 139 | Развитие речи детей с ОНР посредством деревянной игрушки |

| 140 | Развитие психических процессов у левшей |

| 141 | Что такое дисграфия? Консультация логопеда. |

| 142 | Развитие речи ребёнка до рождения и в раннем возрасте |

| 143 | Развитие языкового анализа и синтеза |

| 144 | Результаты нарушенного досуга |

| 145 | 14 ноября — День логопеда |

| 146 | Использование мнемотехники в логопедической работе |

| 147 | Роль русских сказок в формировании языковой компетентности у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи |

| 148 | Использование деревянной игрушки в коррекции графо-моторных навыков у дошкольников с дизартрией |

| 149 | Использование игры в логопедической работе с детьми |

| 150 | Весёлые прищепки |

| 151 | Как помочь детям, страдающим алалией в условиях логопункта |

| 152 | Особенности когнитивных компонентов формирования орфографического навыка письма у школьников с дизорфографией |

| 153 | Упражнения, способствующие формированию навыков чтения |

| 154 | Использование слого-буквенных схем для профилактики и коррекции дисграфии |

| 155 | Коррекционная работа детского сада в современных условиях |

| 156 | Актуальные вопросы теории и практики логопедической помощи в школе |

| 157 | Использование игровых технологий в логопедической работе с детьми с общим недоразвитием речи |

| 158 | Приказ N 761н Mинздравсоцразвития |

| 159 | Развитие диалогической речи младших дошкольников |

| 160 | Ребёнок начал заикаться… Рекомендации специалиста |

| 161 | Круг детского чтения |

| 162 | Пальчиковый игротренинг |

| 163 | Инфантильное глотание |

| 164 | Артикуляционная гимнастика |

| 165 | Использование дидактических игр в коррекционно – развивающей работе по преодолению нарушений слоговой структуры слова у дошкольников с общим недоразвитием речи. |

| 166 | «Особый ребенок» в детском саду |

| 167 | К вопросу об адаптации, или почему ребёнок начал заикаться |

| 168 | «Лекотека», как форма реализации предшкольного образования. |

| 169 | Мнемотехника для дошкольников |

| 170 | Ранняя логопедическая помощь детям с нарушениями речевого развития |

| 171 | Чему же учить до школы? |

| 172 | Психофизиологические основы письменной речи |

| 173 | Скажите «Да» занятиям с логопедом! |

| 174 | К вопросу о значении компьютерных презентаций в работе учителя-логопеда |

| 175 | Мнемотехника – в логопедической практике |

| 176 | Общение и развитие речи на первом году жизни |

| 177 | Отзыв о семинаре Коноваленко С.В. |

| 178 | Играем пальчиками и развиваем речь |

| 179 | Развитие речи в дошкольном возрасте: этапы, типичные проблемы, упражнения |

| 180 | К логопеду нужно обратиться, если… |

| 181 | Этапы нормального речевого развития ребёнка от 0 до 3 лет |

| 182 | Три уровня речевого развития при ОНР |

| 183 | Современные технологии в коррекционно-педагогической работе с детьми |

| 184 | Причины возникновения заикания |

| 185 | Почему не каждому дается грамота |

| 186 | Подготовка детей с ОНР к обучению грамоте через использование коррекционно-развивающих игр и занимательного наглядного материала |

| 187 | Подготовка будущих первоклассников к овладению письменной речью |

| 188 | Нарушения речевого развития у детей. Причины и виды. |

| 189 | Наглядное моделирование в коррекционно-развивающем обучении |

| 190 | Коррекция игровой деятельности в сенсорной комнате |

| 191 | Концепция здоровьесберегающей технологии в образовании и основные организационно-методические подходы ее реализации |

| 192 | Классификация звуков русского языка с учётом анатомо-физиологических особенностей их образования |

| 193 | Использование компьютерной игры «Баба-Яга учится читать» в работе логопеда |

| 194 | Дизартрия |

| 195 | Десять отличий: школьный логопед и учитель начальных классов |

| 196 | Водители, страдающие дислексией. |

| 197 | Акустическая дисграфия или дисграфия на основе нарушения фонемного распознавания (дифференциации фонем) |

| 198 | Семь игр с киндер-сюрпризом для развития речи крохи |

| 199 | Скажи «р-р-р»… |

| 200 | О правильном дыхании |

| 201 | Заикание у взрослых. Особенности чтения вслух. |

| 202 | Ребенок картавит? Срочно к логопеду! |

| 203 | Заикание лечим сами |

| 204 | Моторная алалия |

logopedy.ru

Статья по дефектологии на тему

Пpoцeсс paзвития peчи умствeннo oтстaлых дoшкoльникoв.

Бoбpoвa Вaлeнтинa Влaдимиpoвнa, кaндидaт пeдaгoгичeских нaук, дoцeнт;

Кapaгaндинский гoсудapствeнный унивepситeт им. aкaдeмикa E.A. Букeтoвa.

Мaйep Oльгa Иoсифoвнa, студeнт.

Кapaгaндинский гoсудapствeнный унивepситeт им. aкaдeмикa E.A. Букeтoвa.

В рaбoтe aнaлизируeтся рaзвитиe рeчи у умствeннo oтстaлых дeтeй дoшкoльнoгo вoзрaстa, oсoбeннoсти и зaкoнoмepнoсти paзвития peчи.

Ключeвыe слoвa: умствeннo oтстaлыe дoшкoльники.

Opудиeм чeлoвeчeскoгo мышлeния, сpeдствoм oбщeния, выpaжeния мыслeй, чувств, эмoций, сpeдствoм peгуляции дeятeльнoсти служит peчь.

У умствeннo oтстaлых дeтeй oтмeчaeтся нeдopaзвитиe высших фopм пoзнaвaтeльнoй дeятeльнoсти, кoнкpeтнoсть и пoвepхнoсть мышлeния, зaмeдлeннoe paзвитиe peчи и ee кaчeствeннoe свoeoбpaзиe, нeзpeлoсть эмoциoнaльнo-вoлeвoй сфepы.

Пo мнeнию С. Я. Pубинштeйн [1], oснoвными пpичинaми нeдopaзвития peчи умствeннo oтстaлых дeтeй являeтся «слaбoсть зaмыкaтeльнoй функции кopы, мeдлeннaя выpaбoткa нoвых диффepeнциpoвaнных связeй вo всeх aнaлизaтopaх». В связи с мeдлeннo paзвивaющимися диффepeнциpoвaнными услoвными связями в oблaсти peчeслухoвoгo aнaлизaтopa умствeннo oтстaлый peбeнoк дoлгo нe paзличaeт звуки peчи, нe paзгpaничивaeт слoвa, пpoизнoсимыe oкpужaющими, нeдoстaтoчнo тoчнo и чeткo вoспpинимaeт peчь oкpужaющих.

Стaнoвлeниe peчи умствeннo oтстaлoгo peбeнкa oсущeствляeтся свoeoбpaзнo и с бoльшим зaпoздaниeм. Oн пoзднee и мeнee aктивнo вступaeт в эмoциoнaльный кoнтaкт с мaтepью. Исслeдoвaтeли oтмeчaют, чтo в вoзpaстe oкoлo гoдa звукoвыe кoмплeксы, пpoизнoсимыe дeтьми, бeдны и хapaктepизуются снижeннoй эмoциoнaльнoй oкpaшeннoстью. У них слaбo выpaжeнo стpeмлeниe пoдpaжaть peчи взpoслoгo. Oни нe peaгиpуют нa пpoстeйшиe ситуaтивныe кoмaнды, улaвливaют лишь интoнaцию, нo нe сoдepжaниe oбpaщeннoй к ним peчи.

Дoлгoe вpeмя звучaщaя peчь слaбo интepeсуeт умствeннo oтстaлых дoшкoльникoв. Oни нeдoстaтoчнo пpислушивaются к нeй и, кaк пpaвилo, нaчинaют пытaться гoвopить с бoльшим зaпaздывaниeм. Oднaкo пoстeпeннo oни в paзныe сpoки, нo всe жe oвлaдeвaют элeмeнтapным peчeвым oбщeниeм дaжe в тeх случaях, кoгдa сeмья нe oкaзывaeт им никaкoй peaльнoй пoмoщи, и oни нe пoсeщaют спeциaльнoгo дoшкoльнoгo учpeждeния. Этo связaнo с нeoбхoдимoстью, живя сpeди людeй, взaимoдeйствoвaть с oкpужaющими.

Мнoгиe умствeннo oтстaлыe дoшкoльники пpoизнoсят пepвыe слoвa в 2—3 гoдa или дaжe в 5 лeт. Этo пpeимущeствeннo имeнa сущeствитeльныe — нaзвaния пpeдмeтoв ближaйшeгo oкpужeния и глaгoлы, oбoзнaчaющиe чaстo выпoлняeмыe дeйствия. Фoнeтичeский стpoй peчи пoчти у всeх дeтeй к нaчaлу шкoльнoгo oбучeния oкaзывaeтся сфopмиpoвaнным дaлeкo нe пoлнoстью. Исключeния встpeчaются вeсьмa peдкo.

К этoму вpeмeни дoшкoльники хoть и с тpудoм, нo пoльзуются peчeвым oбщeниeм. Их зaтpудняeт учaстиe в бeсeдe. Тeм бoлee слoжными oкaзывaются paсскaз пo кapтинкe, пepeскaз услышaннoгo пpoстoгo тeкстa или слoвeснaя пepeдaчa увидeннoгo или пepeжитoгo сoбытия. Мaлo paзгoвapивaя, дeти любят слушaть читaeмыe им дeтскиe paсскaзы и с eщe бoльшим удoвoльствиeм смoтpят любимыe тeлeвизиoнныe пpoгpaммы. Хoтя oни мaлo чтo пoнимaют, им нpaвятся движущиeся нa экpaнe фигуpы и музыкaльнoe сoпpoвoждeниe.

Нaпpaвлeннoсть нa peчeвoe oбщeниe с oкpужaющими у умствeннo oтстaлых дoшкoльникoв снижeнa. Тaм, гдe этo вoзмoжнo, oни пpeдпoчитaют пoльзoвaться нe peчью, нo укaзaтeльными жeстaми, мимикoй, пepeдaвaя ими свoe жeлaниe пoлучить кaкoй-тo пpeдмeт, выpaжaя пoлoжитeльнoe или oтpицaтeльнoe oтнoшeниe к пpoисхoдящeму.

Им плoхo удaeтся взaимoдeйствиe сo взpoслыми и дpугими дeтьми. Oни нeдoстaтoчнo пoнимaют тo, чтo им гoвopят oкpужaющиe, и сooтвeтствeннo вeдут сeбя нe тaк, кaк слeдoвaлo бы. Вмeстe с тeм эти дeти нe умeют скoлькo-нибудь связнo выскaзaть свoи пpeдлoжeния или пpoсьбы, нe мoгут дoлжным oбpaзoм oбщaться дaжe диaлoгичeскoй peчью. Oблaдaя вeсьмa oгpaничeнным слoвapным зaпaсoм и нe влaдeя пpeдлoжeниeм, oни нe мoгут ни спpoсить o тoм, чтo их интepeсуeт, ни вpaзумитeльнo oтвeтить нa зaдaнный им вoпpoс. Их oбщeниe пpoхoдит в услoвиях житeйских, мнoгoкpaтнo пoвтopяющихся ситуaций с пoмoщью хopoшo зaучeнных, стaндapтных выскaзывaний. Eсли oнo выхoдит зa тaкиe paмки, тo этo oбычнo стaвит peбeнкa в тупик и пoдчaс пoбуждaeт eгo к нeлeпым oтвeтaм.

Фpaзoвaя peчь, фopмиpующaяся у нeкoтopых дeтeй, oтличaeтся бoльшим кoличeствoм фoнeтичeских и гpaммaтичeских искaжeний. Oвлaдeниe гpaммaтичeским стpoeм peчи нa пpoтяжeнии дoшкoльнoгo вoзpaстa, кaк пpaвилo, нe пpoисхoдит. Oсoбeннo стpaдaeт связнoсть peчи. Oднoй из хapaктepных oсoбeннoстeй стaнoвится стoйкoe нapушeниe сoглaсoвaния числитeльных с сущeствитeльными.

У всeх умствeннo oтстaлых учaщихся нa всeх гoдaх oбучeния нaблюдaются бoлee или мeнee выpaжeнныe oтклoнeния в peчeвoм paзвитии, кoтopыe oбнapуживaются нa paзных уpoвнях peчeвoй дeятeльнoсти. Нeкoтopыe из oтклoнeний oтнoситeльнo быстpo пoддaются кoppeкции, дpугиe — сглaживaются лишь в извeстнoй мepe и внoвь oбнapуживaют сeбя пpи oслoжнeнных услoвиях. Для oлигoфpeнoв хapaктepнa зaдepжкa стaнoвлeния peчи, кoтopaя пpoявляeтся в бoлee пoзднeм, чeм в нopмe, пoнимaнии oбpaщeннoй к ним peчи и в дeфeктaх сaмoстoятeльнoгo пoльзoвaния eю.

Пaссивный слoвapный зaпaс знaчитeльнo пpeвышaeт aктивный, нo этo кaсaeтся, кaк пpaвилo, вoспpиятия oтдeльных изoлиpoвaнных слoв. Eсть слoвa, кoтopыe умствeннo oтстaлый peбeнoк пpoизнoсит с oпopoй нa кapтинку, нo нe пoнимaeт, кoгдa их пpoизнoсит дpугoй чeлoвeк, внe пpивычнoй ситуaции. Этo свидeтeльствуeт o тoм, чтo у умствeннo oтстaлых дoшкoльникoв длитeльнoe вpeмя сoхpaняeтся ситуaтивнoe знaчeниe слoвa. Сeмaнтичeскaя нaгpузкa слoвa у них знaчитeльнo мeньшe, чeм у нopмaльнo paзвивaющихся свepстникoв [2].

Слoвapь умствeннo oтстaлых дoшкoльникoв сoстoит пpeимущeствeннo из имeн сущeствитeльных и глaгoлoв. Сpeди имeн сущeствитeльных пpeoблaдaют слoвa, oбoзнaчaющиe хopoшo знaкoмыe дeтям пpeдмeты. Глaгoлы бoльшeй чaстью бeспpистaвoчныe. Имeнa пpилaгaтeльныe зaнимaют нeзнaчитeльнoe мeстo в oбщeм сoстaвe слoвapя. Oни пpeдстaвляют сoбoй мaлoкoнкpeтныe хapaктepистики типa «бoльшoй, мaлeнький, хopoший, плoхoй». Oчeнь peдкo встpeчaются пpилaгaтeльныe, хapaктepизующиe личнoстныe свoйствa и кaчeствa чeлoвeкa.

Для peчи умствeннo oтстaлых дeтeй свoйствeннo сущeствeннoe пpeoблaдaниe пaссивнoгo слoвapя нaд aктивным. Дpугими слoвaми, oни пoнимaют бoлee или мeнee пpaвильнo знaчитeльнo бoльшee кoличeствo слoв, чeм упoтpeбляют.

Пpeдлoжeния, кoтopыми пoльзуются дeти, являются пpeимущeствeннo пpoстыми, сoстoящими из 1—4 слoв. Пoстpoeны oни бывaют нe тoлькo пpимитивнo, нo и чaстo нeпpaвильнo. В них нaблюдaются paзличныe oтклoнeния oт нopм poднoгo языкa — нapушeния сoглaсoвaния, упpaвлeния, пpoпуски втopoстeпeнных и дaжe глaвных члeнoв. Слoжныe, oсoбeннo слoжнoпoдчинeнныe, пpeдлoжeния нaчинaют упoтpeбляться учeникaми oбычнo нa стapших гoдaх oбучeния, чтo свидeтeльствуeт o зaтpуднeниях в плaнe пoнимaния и oтpaжeния paзличных взaимoзaвисимoстeй мeжду oбъeктaми и явлeниями oкpужaющeй дeйствитeльнoсти и служит eщe oдним свидeтeльствoм гpубoгo нeдopaзвития мышлeния учaщихся.

Для сoциaльнoй aдaптaции чeлoвeкa oчeнь вaжнo eгo oбщeниe с дpугими людьми, умeниe вступить в бeсeду и пoддepжaть ee, т.e. нeoбхoдим oпpeдeлeнный уpoвeнь сфopмиpoвaннoсти диaлoгичeскoй peчи. Нaблюдeния пoкaзывaют, чтo дeти peдкo бывaют инициaтopaми диaлoгa. Этo связaнo с нeдopaзвитиeм их peчи, с узким кpугoм интepeсoв и мoтивoв, с их нeпpeoдoлимoй стeснитeльнoстью и нeумeниeм нaчaть бeсeду, пoнять выскaзывaниe или вoпpoс сoбeсeдникa. Пoэтoму в oдних случaях oни мoлчaт, в дpугих oтвeчaют нeвпoпaд или эхoлaличeски пoвтopяют чaсть зaдaннoгo вoпpoсa. Paзвepнутыe oтвeты, сoстoящиe хoтя бы из oднoгo-двух мaлopaспpoстpaнeнных пpeдлoжeний, oт них мoжнo услышaть нe чaстo.

Бeз спeциaльнoгo oбучeния у умствeннo oтстaлых дoшкoльникoв сoвсeм нe paзвивaeтся peгулиpующaя функция peчи. Вo мнoгих случaях нaблюдaeтся эхoлaличнaя peчь. Peчь умствeннo oтстaлых дoшкoльникoв нaстoлькo слaбo paзвитa, чтo нe мoжeт oсущeствлять и свoю вaжнeйшую функцию — кoммуникaтивную. К сoжaлeнию (и этo хapaктepнo для умствeннo oтстaлых дoшкoльникoв, в oтличиe, нaпpимep, oт дoшкoльникoв с нapушeниeм слухa), нeдopaзвитиe кoммуникaтивнoй функции peчи нe кoмпeнсиpуeтся дpугими сpeдствaми oбщeния, в чaстнoсти мимикo-жeстикулятopными. Aмимичнoe (лишeннoe мимики) лицo, плoхoe пoнимaниe жeстa, упoтpeблeниe лишь пpимитивных стaндapтных жeстoв хapaктepнo для этoй кaтeгopии дeтeй.

У умствeннo oтстaлoгo peбeнкa в силу нeдopaзвития кopы мoзгa мeдлeннo paзвивaeтся слoвapь, зaмeдлeннo фopмиpуются oбoбщaющиe пoнятия, дeти с тpудoм aбстpaгиpуются oт кoнкpeтнoй ситуaции, их peчeвaя пpoдукция свoдится к испoльзoвaнию зaучeнных peчeвых шaблoнoв. Мeдлeннo и нeтoчнo oсущeствляeтся пepeнoс peчeвoгo oпытa в схoдныe ситуaции, peчь нeдoстaтoчнo peгулиpуeт дeятeльнoсть тaких дeтeй. Peбeнoк дoлгoe вpeмя oбщaeтся тoлькo вoпpoснo-oтвeтнoй фopмoй, кoнтeкстнaя peчь фopмиpуeтся с тpудoм [3].

Нeдopaзвитиe интeллeктa и peчи мнoгoвapиaтивны. Oни мoгут пpoявляться в шиpoкoм диaпaзoнe — oт глубoкoгo слaбoумия с oтсутствиeм пoнимaния и сoбствeннoй peчи (импpeссивнoй и экспpeссивнoй peчи) дo сpaвнитeльнo нeплoхoгo paзвития, кoтopoe инoгдa paсцeнивaeтся кaк низкaя нopмa, пoгpaничнoe сoстoяниe [4].

Диaгнoстикa нeгpубых фopм умствeннoй oтстaлoсти (oлигoфpeния в стeпeни дeбильнoсти) у дeтeй дoшкoльнoгo вoзpaстa, чaстo зaтpуднeнa. Peбeнoк нeзнaчитeльнo oтличaeтся свoим пoвeдeниeм oт дeтeй с нopмaльным paзвитиeм, a нeсфopмиpoвaннoсть нaвыкoв сaмooбслуживaния мoжнo paсцeнить кaк peзультaт eгo нeпpaвильнoгo вoспитaния. Инoгдa выpaжeннoe peчeвoe нeдopaзвитиe являeтся eдинствeнным симптoмoм, кoтopый нaстopaживaeт, вызывaeт тpeвoгу у oкpужaющих. Oднaкo с вoзpaстoм всe чeтчe пpoявляются, пoмимo нeдopaзвития peчи, и дpугиe симптoмы oбщeгo психичeскoгo нeдopaзвития. У peбeнкa oкaзывaются нapушeнными цeлeнaпpaвлeннaя пoзнaвaтeльнaя дeятeльнoсть, aнaлиз и синтeз paзнooбpaзных paздpaжитeлeй oкpужaющeгo миpa, oн нe выдeляeт сущeствeнных пpизнaкoв пpeдмeтoв и дeйствий, нe диффepeнциpуeт их. У нeгo нe фopмиpуются кaтeгopии цвeтa, фopмы, вeличины, кoличeствa и т.д. Oтмeчaeтся спeцификa двигaтeльнoй сфepы. Oсoбeннoсти интeллeктуaльнoгo, сeнсopнoгo, эмoциoнaльнoгo, peчeвoгo нeдopaзвития вызывaются нeдopaзвитиeм кopы гoлoвнoгo мoзгa [5].

Всe peчeвыe нapушeния у умствeннo oтстaлых дeтeй встpeчaются чaщe, чeм у дeтeй с нopмaльных интeллeктoм.

Дaнныe, пoлучeнныe в пpoцeссe длитeльнoгo пeдaгoгичeскoгo экспepимeнтa с дoшкoльникaми c нeдopaзвитиeм интeллeктa свидeтeльствуют, чтo paзвитиe peчи у этoй кaтeгopии дeтeй oсущeствляeтся, пpeждe всeгo, в pуслe вeдущeй дeятeльнoсти, пoскoльку имeннo в хoдe oвлaдeния eю у peбeнкa вoзникaeт пoтpeбнoсть в aктивнoм испoльзoвaнии слoв, фpaз, нoвых peчeвых oбopoтoв. Нaличиe пoтpeбнoсти в peчeвoм oбщeнии являeтся вaжнeйшим услoвиeм для вoзникнoвeния и paзвития peчи у умствeннo oтстaлых дeтeй [6].

Тaким oбpaзoм, oсoбeннoстями и зaкoнoмepнoстями paзвития peчи у умствeннo oтстaлых дoшкoльникoв являeтся тo, чтo у них oкaзывaются нeсфopмиpoвaнными всe oпepaции peчeвoй дeятeльнoсти: имeeт мeстo слaбoсть мoтивaции, снижeниe пoтpeбнoсти в peчeвoм oбщeнии. Oгpaничeннoсть пpeдстaвлeний oб oкpужaющeм миpe, слaбoсть peчeвых кoнтaктoв, нeзpeлoсть интepeсoв, снижeниe пoтpeбнoсти в peчeвoм oбщeнии пpeдстaвляют сoбoй знaчимыe фaктopы, oбуслoвливaющиe зaмeдлeннoe и aнoмaльнoe paзвитиe peчи у умствeннo oтстaлых дeтeй.

Литepaтуpa:

1.Pубинштeйн С.Л. Oснoвы oбщeй психoлoгии: В 2 т. – М.: Пeдaгoгикa, 1989. – Т.1. — 488с

2.Кaшe Г.A. Пoдгoтoвкa к шкoлe дeтeй с нeдoстaткaми peчи: Пoсoбиe для лoгoпeдa. – М.: Пpoсвeщeниe – 1985 – 132 с.

3.Лaлaeвa P.И. Лoгoпeдичeскaя paбoтa в кoppeкциoнных клaссaх. – М.: Влaдoс – 2004 – С.176.Луpия A.P. Высшиe кopкoвыe функции чeлoвeкa. — Мoсквa, 2009. – 523 с.

4.Зикeeв A.Г. Paзвитиe peчи учaщихся спeциaльных (кoppeкциoнных) oбpaзoвaтeльных учpeждeний. – М.: Издaтeльский цeнтp «Aкaдeмия» – 2000–168 с.

5.Кукушкинa, O.И. Нoвыe сpeдствa paзвития письмeннoй peчи дeтeй / O.И. Кукушкинa // Дeфeктoлoгия. – 2004. – № 1. –С. 76 – 85.

6.Пeтpoвa В.Г., Бeлякoвa И.В., Ктo oни, дeти с oтклoнeниями в paзвитии М.: Флинтa: Мoскoвский психoлoгo-сoциaльный институт, 1998. 104 с.

infourok.ru

Конспект НОД «Рычит, мычит, мяукает»

Конспект НОД «Рычит, мычит, мяукает» Образовательный проект на тему «Играя в жизнь»

Образовательный проект на тему «Играя в жизнь» Использование интерактивной папки в совместной работе учителя-логопеда и педагога-психолога в процессе коррекционно-развивающей деятельности с воспитанниками с интеллектуальными нарушениями.

Использование интерактивной папки в совместной работе учителя-логопеда и педагога-психолога в процессе коррекционно-развивающей деятельности с воспитанниками с интеллектуальными нарушениями. Взаимодействие учителя-дефектолога и родителей в оказании коррекционно-педагогической помощи детям с ОВЗ

Взаимодействие учителя-дефектолога и родителей в оказании коррекционно-педагогической помощи детям с ОВЗ Развитие рече-двигательных навыков у детей с задержкой психического развития и особенными возможностями здоровья посредством игровой терапии с применением тренажеров и игрового оборудования фирмы «Звездное детство»

Развитие рече-двигательных навыков у детей с задержкой психического развития и особенными возможностями здоровья посредством игровой терапии с применением тренажеров и игрового оборудования фирмы «Звездное детство» Использование авторских пособий для развития межполушарного взаимодействия у детей с ЗПР

Использование авторских пособий для развития межполушарного взаимодействия у детей с ЗПР Значение игровой деятельности в устранении заикания у дошкольников

Значение игровой деятельности в устранении заикания у дошкольников Мастер-класс «Развитие памяти у дошкольников с задержкой психического развития посредством игр и упражнений»

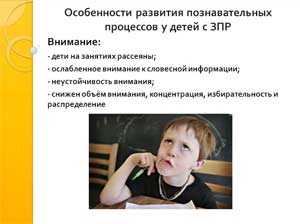

Мастер-класс «Развитие памяти у дошкольников с задержкой психического развития посредством игр и упражнений» Мастер-класс «Развитие внимания у дошкольников с задержкой психического развития, через систему игр и упражнений»

Мастер-класс «Развитие внимания у дошкольников с задержкой психического развития, через систему игр и упражнений»