СООТНОШЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ И РЕЧИ

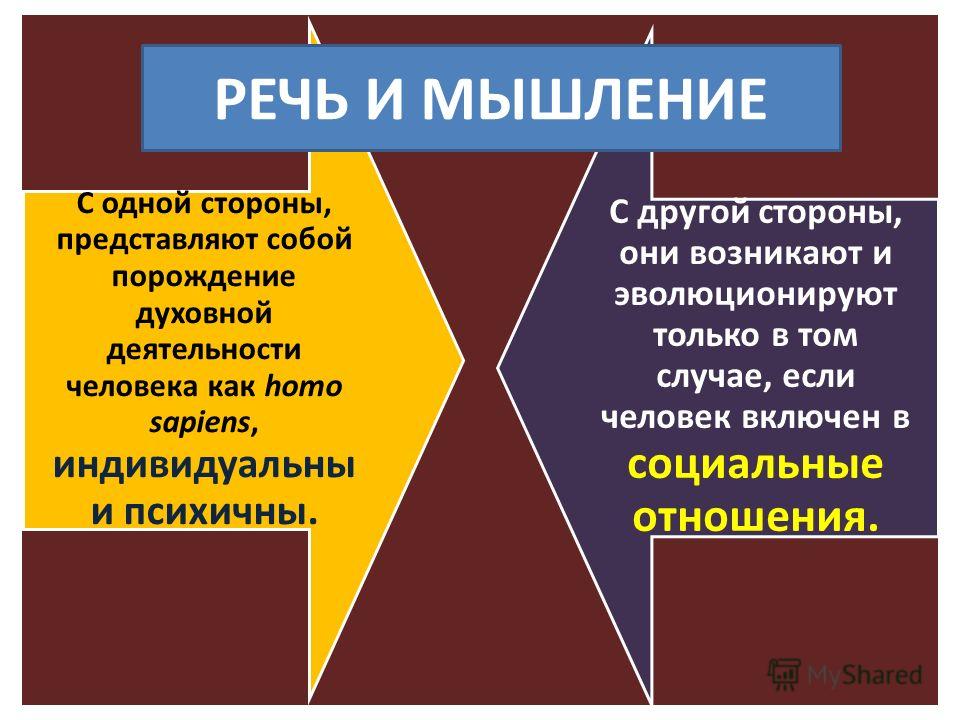

На протяжении всей истории психологических исследований мышления и речи проблема связи между ними привлекала к себе повышенное внимание. Предлагаемые ее решения были самыми разными — от полного разделения речи и мышления и рассмотрения их как совершенно независимых друг от друга функций до столь же однозначного и безусловного их соединения, вплоть до абсолютного отождествления.

Многие современные ученые придерживаются компромиссной точки зрения, считая, что, хотя мышление и речь неразрывно связаны, они представляют собой как по генезису, так и по функционированию относительно независимые реальности. Главный вопрос, который сейчас обсуждают в связи с данной проблемой, — это вопрос о характере реальной связи между мышлением и речью, об их генетических корнях и преобразованиях, которые они претерпевают в процессе своего раздельного и совместного развития.

Значительный вклад в решение этой проблемы внес Л.С.Выготский. Слово, писал он, так же относится к речи, как и к мышлению.

Но слово — это также средство общения, поэтому оно входит в состав речи. Будучи лишенным значения, слово уже не

относится ни к мысли, ни к речи; обретая свое значение, оно сразу же становится органической частью и того и другого. Именно в значении слова, говорит Л.С.Выготский, завязан узел того единства, которое именуется речевым мышлением.

Однако мышление и речь имеют разные генетические корни. Первоначально они выполняли различные функции и развивались отдельно. Исходной функцией речи была коммуникативная функция. Сама речь как средство общения возникла в силу необходимости разделения и координации действий людей в процессе совместного труда.

В свою очередь есть виды мышления, которые не связаны с речью, например наглядно-действенное, или практическое, мышление у животных. У маленьких детей и у высших животных обнаруживаются своеобразные средства коммуникации, не связанные с мышлением. Это выразительные движения, жесты, мимика, отражающие внутренние состояния живого существа, но не являющиеся знаком или обобщением. В филогенезе мышления и речи отчетливо вырисовывается доречевая фаза в развитии интеллекта и доинтеллектуальная фаза в развитии речи.

Л.С.Выготский полагал, что в возрасте примерно около 2 лет, т.е. в том, который Ж.Пиаже обозначил как начало следующей за сенсомоторным интеллектом стадии дооперационного мышления, в отношениях между мышлением и речью наступает критический переломный момент: речь начинает становиться интеллектуализированной, а мышление — речевым.

Признаками наступления этого перелома в развитии обеих функций являются быстрое и активное расширение ребенком своего словарного запаса (он начинает часто задавать взрослым вопрос: как это называется?) и столь же быстрое, скачкообразное увеличение коммуникативного словаря. Ребенок как бы впервые открывает для себя символическую функцию речи и обнаруживает понимание того, что за словом как средством общения на самом деле лежит обобщение, и пользуется им как для коммуникации, так и для решения задач. Одним и тем же словом он начинает называть разные предметы, и это есть прямое доказательство того, что ребенок усваивает понятия. Решая какие-либо интеллектуальные задачи, он начинает рассуждать вслух, а это, в свою

очередь, признак того, что он использует речь уже и как средство мышления, а не только общения. Практически доступным для ребенка становится значение слова как таковое.

Но эти факты есть признаки только лишь начала настоящего усвоения понятий и их использования в процессе мышления и в речи. Далее этот процесс, углубляясь, продолжается еще в течение достаточно длительного времени, вплоть до подросткового возраста. Настоящее усвоение научных понятий ребенком происходит относительно поздно, примерно к тому времени, к которому Ж.Пиаже отнес стадию формальных операций, т.е. к среднему возрасту от 11—12 до 14—15 лет. Следовательно, весь период развития понятийного мышления занимает в жизни человека около 10 лет. Все эти годы интенсивной умственной работы и учебных занятий уходят на усвоение ребенком важнейшей для развития как интеллекта, так и всех других психических функций и личности в целом категории — понятия.

Далее этот процесс, углубляясь, продолжается еще в течение достаточно длительного времени, вплоть до подросткового возраста. Настоящее усвоение научных понятий ребенком происходит относительно поздно, примерно к тому времени, к которому Ж.Пиаже отнес стадию формальных операций, т.е. к среднему возрасту от 11—12 до 14—15 лет. Следовательно, весь период развития понятийного мышления занимает в жизни человека около 10 лет. Все эти годы интенсивной умственной работы и учебных занятий уходят на усвоение ребенком важнейшей для развития как интеллекта, так и всех других психических функций и личности в целом категории — понятия.

Смысловая сторона речи разрабатывается от целого к части, в то время как физическая ее сторона развивается от части к целому, от слова к предложению.

Смысловая сторона речи разрабатывается от целого к части, в то время как физическая ее сторона развивается от части к целому, от слова к предложению. Грамматика в становлении речи ребенка несколько опережает логику. Он раньше овладевает в речи союзами «потому что», «несмотря на», «так как», «хотя», чем смысловыми высказываниями, соответствующими им. Это значит, писал Л.С.Выготский, что движение семантики и звучания слова в овладении сложными синтаксическими структурами не совпадают в развитии.

Еще более отчетливо это несовпадение выступает в функционировании развитой мысли: далеко не всегда грамматическое и логическое содержание предложения идентичны. Даже на высшем уровне развития мышления и речи, когда ребенок овладевает понятиями, происходит лишь частичное их слияние.

Очень важное значение для понимания отношения мысли к слову имеет внутренняя речь. Она в отличие от внешней речи обладает особым синтаксисом, характеризуется отрывочностью, фрагментарностью, сокращенностью.

Превращение внешней ре-

Превращение внешней ре-чи во внутреннюю происходит по определенному закону: в ней в первую очередь сокращается подлежащее и остается сказуемое с относящимися к нему частями предложения.

Основной закон развития значений употребляемых ребенком в общении слов заключается в их обогащении жизненным индивидуальным смыслом. Функционируя и развиваясь в практическом мышлении и речи, слово как бы впитывает в себя все новые смыслы.

В результате такой операции смысл употребляемого слова обогащается разнообразными когнитивными, эмоциональными и другими ассоциациями. Во внутренней же речи — и в этом состоит ее главная отличительная особенность — преобладание смысла над значением доведено до высшей точки. Можно сказать, что внутренняя речь в отличие от внешней имеет свернутую предикативную форму и развернутое, глубокое смысловое содержание.

В результате такой операции смысл употребляемого слова обогащается разнообразными когнитивными, эмоциональными и другими ассоциациями. Во внутренней же речи — и в этом состоит ее главная отличительная особенность — преобладание смысла над значением доведено до высшей точки. Можно сказать, что внутренняя речь в отличие от внешней имеет свернутую предикативную форму и развернутое, глубокое смысловое содержание. Еще одной особенностью семантики внутренней речи является агглютинация, т.е. своеобразное слияние слов в одно с их существенным сокращением. Возникающее в результате слово как бы обогащается двойным или даже тройным смыслом, взятым по отдельности от каждого из двух-трех объединенных в нем слов. Так, в пределе можно дойти до слова, которое вбирает в себя смысл целого высказывания, и оно становится, как говорил Л.С.Выготский, «концентрированным сгустком смысла». Чтобы полностью перевести этот смысл в план внешней речи, пришлось бы использовать, вероятно, не одно предложение. Внутренняя речь, по-видимому, и состоит из подобного рода слов, совершенно непохожих по структуре и употреблению на те слова, которыми мы пользуемся в своей письменной и устной речи.

А.Н.Соколов показал, что в процессе мышления внутренняя речь представляет собой активный артикуляционный, несознаваемый процесс, беспрепятственное течение которого очень важно для реализации тех психологических функций, в которых внутренняя речь принимает участие1. В результате его опытов со взрослыми, где в процессе восприятия текста или решения арифметической задачи им предлагалось одновременно вслух читать хорошо выученные стихи или произносить одни и те же простые слоги (например, «ба-ба» или «ля-ля»), было установлено, что как восприятие текстов, так и решение умственных задач серьезно затрудняются при отсутствии внутренней речи. При восприятии текстов в данном случае запоминались лишь отдельные слова, а их смысл не улавливался. Это означает, что мышление в ходе чтения присутствует и обязательно предполагает внутреннюю, скрытую от сознания работу артикуляционного аппарата, переводящего воспринимаемые значения в смыслы, из которых, собственно, и состоит внутренняя речь.

Еще более показательными, чем со взрослыми испытуемыми, оказались подобные опыты, проведенные с младшими школьниками. У них даже простая механическая задержка артикуляции в процессе умственной работы (зажимание языка зубами) вызывала серьезные затруднения в чтении и понимании текста и приводила к грубым ошибкам в письме.

Промежуточное положение между внешней и внутренней речью занимает эгоцентрическая речь. Это речь, направленная не на партнера по общению, а на себя, не рассчитанная и не предполагающая какой-либо обратной реакции со стороны другого человека, присутствующего в данный момент и находящегося рядом с говорящим. Эта речь особенно заметна у детей среднего дошкольного возраста, когда они играют и как бы разговаривают сами с собой в процессе игры.

Элементы этой речи можно встретить и у взрослого, который, решая сложную интеллектуальную задачу, размышляя вслух,

¦См.: Соколов АН. Психофизиологическое исследование внутренней речи // Хрестоматия по общей психологии: Психология мышления. — М., 1981.

произносит в процессе работы какие-то фразы, понятные только ему самому, по-видимому, обращенные к другому, но не предполагающие обязательного ответа с его стороны. Эгоцентрическая речь — это речь-размышление, обслуживающая не столько общение, сколько само мышление. Она выступает как внешняя по форме и внутренняя по своей психологической функции. Имея свои исходные корни во внешней диалогической речи, она в конечном счете перерастает во внутреннюю. При возникновении затруднений в деятельности человека активность его эгоцентрической речи возрастает.

При переходе внешней речи во внутреннюю эгоцентрическая речь постепенно исчезает. На убывание ее внешних проявлений следует смотреть, как считал Л.С.Выготский, как на усиливающуюся абстракцию мысли от звуковой стороны речи, что свойственно речи внутренней. Ему возражал Ж.Пиаже, который полагал, что эгоцентрическая речь — это рудиментарная, пережиточная форма речи, перерастающая из внутренней во внешнюю. В самой такой речи он видел проявление несоци-ализированности, аутизма мысли ребенка. Постепенное исчезновение эгоцентрической речи было для него признаком приобретения мыслью ребенка тех качеств, которыми обладает логическое мышление взрослого. Спустя много лет, познакомившись с контраргументами Л.С.Выготского, Ж.Пиаже признал правильность его позиции.

Ему возражал Ж.Пиаже, который полагал, что эгоцентрическая речь — это рудиментарная, пережиточная форма речи, перерастающая из внутренней во внешнюю. В самой такой речи он видел проявление несоци-ализированности, аутизма мысли ребенка. Постепенное исчезновение эгоцентрической речи было для него признаком приобретения мыслью ребенка тех качеств, которыми обладает логическое мышление взрослого. Спустя много лет, познакомившись с контраргументами Л.С.Выготского, Ж.Пиаже признал правильность его позиции.

До сих пор мы говорили о развитии речевого мышления, т.е. той формы интеллектуализированной речи, которая рано или поздно в конечном счете превращается в мысль. Мы убедились в том, что мышление в своем развитии имеет собственные, независимые от речи истоки и’ следует собственным законам в течение длительного периода времени, пока мысль не вливается в речь, а последняя не становится интеллектуализированной, т.е. понятной. Мы также знаем, что даже на самых высоких уровнях своего развития речь и мышление не совпадают полностью. Это означает, что свои корни и законы онтогенетического развития должны быть и у речи. Рассмотрим некоторые из них.

Это означает, что свои корни и законы онтогенетического развития должны быть и у речи. Рассмотрим некоторые из них.

Опыт исследования процесса речевого развития у детей, принадлежащих разным народам, странам, культурам и нациям, показывает, что, несмотря на то, что различия в структуре и содержании современных языков разительны, в целом процесс усвоения ребенком своей родной речи везде идет по общим законам. Так, например, дети всех стран и народов с

удивительной легкостью усваивают в детстве язык и овладевают речью, причем этот процесс у них начинается и завершается примерно в одно и то же время, проходя одинаковые стадии. К возрасту около 1 года все дети начинают произносить отдельные слова. Около 2 лет от роду ребенок уже говорит двух-трехсловными предложениями. Примерно к 4 годам все дети оказываются в состоянии разговаривать достаточно свободно.

Одногодовалые дети имеют обычно уже довольно богатый опыт взаимодействия с окружающей действительностью. У них есть четкие представления о своих родителях, об окружающей обстановке, о пище, об игрушках, с которыми они играют. Еще задолго до того, как дети практически начинают пользоваться речью, их образный мир имеет уже представления, соответствующие усваиваемым словам. В таких подготовленных предыдущим опытом социализации условиях для овладения речью ребенку остается сделать не так уж много: мысленно связать имеющиеся у него представления и образы действительности с сочетаниями звуков, соответствующими отдельными словами. Сами эти звуковые сочетания к однолетнему возрасту также уже неплохо известны ребенку: ведь он их неоднократно слышал от взрослого.

Еще задолго до того, как дети практически начинают пользоваться речью, их образный мир имеет уже представления, соответствующие усваиваемым словам. В таких подготовленных предыдущим опытом социализации условиях для овладения речью ребенку остается сделать не так уж много: мысленно связать имеющиеся у него представления и образы действительности с сочетаниями звуков, соответствующими отдельными словами. Сами эти звуковые сочетания к однолетнему возрасту также уже неплохо известны ребенку: ведь он их неоднократно слышал от взрослого.

Следующий этап речевого развития приходится на возраст примерно 1,5—2,5 года. На этом этапе дети обучаются комбинировать слова, объединять их в небольшие фразы (двух-трех-словные), причем от использования таких фраз до составления целых предложений они прогрессируют довольно быстро.

После двух-трехсловных фраз ребенок переходит к употреблению других частей речи, к построению предложений в соответствии с правилами грамматики. На предыдущем и данном этапах речевого развития существуют три пути усвоения языка и дальнейшего совершенствования речи на этой основе: подражание взрослым и другим окружающим людям; формирование условнорефлекторных, ассоциативных по своей природе связей между образами предметов, действиями, воспринимаемыми явлениями и соответствующими словами или словосочетаниями; постановка и проверка гипотез о связи слова и образа эмпирическим путем (так называемое операн-тное обусловливание). К этому следует добавить и своеобразную детскую речевую изобретательность, проявляющуюся в том, что ребенок вдруг совершенно самостоятельно по собственной инициативе начинает придумывать новые слова,

К этому следует добавить и своеобразную детскую речевую изобретательность, проявляющуюся в том, что ребенок вдруг совершенно самостоятельно по собственной инициативе начинает придумывать новые слова,

произносить такие фразы, которые от взрослого он никогда не слышал.

Темы и вопросы для обсуждения на семинарах

Т е м а 1. Речь и ее функции.

1. Речь как средство общения и обобщения.

2. Виды речи и их назначение.

3. Слово как понятие.

4. Значение и смысл слова.

5. Теории усвоения языка и развития речи.

Т е м а 2. Речь как средство общения.

1. Обмен информацией между живыми существами — первоначальная функция речи.

2. Общение животных (человекообразных обезьян) между собой.

3. Отличие речи человека от речи животных.

4. Проблема врожденности или приобретенности способности человека к усвоению и пользованию речью.

5. Опыт обучения животных человеческой речи.

Т е м а 3. Речь как инструмент мышления.

1. Неразрывная связь мысли и слова.

2. Участие голосового аппарата в мышлении человека.

3. Экспериментальное доказательство существования и роли внутренней речи в мышлении.

4. Начальный период развития мышления у ребенка.

Т е м а 4. Соотношение мышления и речи.

1. Значение слова как единицы мышления и речи.

2. Внутренняя речь и ее особенности.

3. Эгоцентрическая речь. Дискуссия Л.С.Выготского и Ж.Пиаже.

4. Раздельное и общее в развитии мышления и речи.

Темы для рефератов

1. Виды и функции речи.

2. Коммуникативная речь у животных.

3. Понятие внутренней речи.

4. Феномен эгоцентрической речи.

Темы для самостоятельной исследовательской работы

1. Теория развития языка и речи.

2. Отличие речи человека как средства общения от речи животных.

3. Соотношение речи и мышления.

4. Развитие речи и мышления.

ЛИТЕРАТУРА

I

Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. — Т. 3. — М.,

— Т. 3. — М.,

Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. — Т. 2. — М.,

Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. — Т. 6. — М.,

Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. — М., 1982. (Фонема в языке и речи: 20—28, 33—43. Сенсорика и язык: 117— 154.)

Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. — Т. 1. — М., 1983. (Психологическое исследование речи: 65-75.)

Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. Введение в психологию. — М., 1974. (Язык: 420—441.)

Лурия А.Р. Язык и сознание. — М., 1979. (Проблема языка и сознания: 11—30. Слово и его семантическое строение: 31—50. Развитие значения слов в онтогенезе: 51—66. Развитие понятий и методы их исследования: 67—114. Роль речи в протекании психических процессов. Регулирующая функция речи и ее развитие: 115— 134. Внутренняя речь и ее мозговая организация: 135 — 147. Сложные формы речевого высказывания. Парадигматические компоненты в синтагматических структурах: 165—186. Развернутое речевое сообщение и его порождение: 187—202. Основные формы речевого высказывания. Устная (диалогическая и монологическая) и письменная речь: 203—216. Понимание компонентов речевого высказывания. Слово и предложение: 217—234. Понимание смысла сложного сообщения. Текст и подтекст: 235—250.)

Основные формы речевого высказывания. Устная (диалогическая и монологическая) и письменная речь: 203—216. Понимание компонентов речевого высказывания. Слово и предложение: 217—234. Понимание смысла сложного сообщения. Текст и подтекст: 235—250.)

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. — Т. 1. — М., 1989. (Речь: 442-460.)

Ушакова Т.Н. и др. Речь человека в общении. — М., 1989. (Речь как объект психологического исследования: 10—60.)

II ‘

Брунер Д.С. Психология познания. За пределами непосредственной информации. — М., 1977. (Язык и развитие: 336—355.) Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. — Т. 3. — М.,

Исенина Е.И. Дословесный период развития речи у детей. — Саратов, 1986. (Теория невербальной, дословесной коммуникации: 5—44. Механизмы и движущие силы развития протоязыка: 112— 125. Переход дословесной коммуникации в словесную: 125—138.)

Линден Ю. Обезьяны, человек и язык. — М., 1981. (Краткий эволюционный взгляд на язык жестов: 72— 78. )

)

Общение и речь. Развитие речи у детей в общении со взрослыми. — М., 1985. (Три функции речи: 7—13. Довербальное развитие общения: 13—19. Этап возникновения речи и развитие общения (дошкольники): 19—31.)

Психолингвистика. Сборник статей. — М., 1984. (Онтогенез речевых актов (Дж.С.Брунер): 21—49. Развитие речи (М.П.Бу-тон): 307—324. Генетический аспект языка и мышления (Ж.Пиаже): 325—335.)

Развитие личности ребенка. — М., 1987. (Язык и общение детей: 74—98.)

Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. — М., 1976. (Теория овладения языком: 107—115. Язык, речь, мышление: 165—173. Язык и память: 178—182. Язык и когнитивное развитие: 182—197. Психолингвистика и психология: 217—332.)

Социально-исторический подход в психологии обучения. — М., 1989. (Чтение — сложный вид деятельности: 35—58.)

Хомский Н. Язык и мышление. — М., 1972. (Вклад лингвистики в изучение мышления. Прошлое, настоящее и будущее: 12—121.)

III

Ахутина Т.В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса. — М., 1989.

— М., 1989.

Богин Г.И. Уровни и компоненты речевой способности человека: Учебное пособие. — Калинин, 1975. (Речь как способность. Уровни развития речевой способности.)

Веккер Л.М. Психические процессы: В 3 т. — Т. 3. — Л., 1981. (Психика, речь, сознание: 285—325.)

Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. — М, 1982. (Психосемантика и мышление: 184—248.)

Видинеев Н.В. Природа интеллектуальных способностей человека. — М., 1989. (Филогенез языка и речи: 113—152.)

Восприятие. Механизмы и модели. — М., 1974. (Внимание и восприятие речи: 37—46.)

Исследование речевого мышления в психолингвистике. — М., 1985. (Проблема речевого мышления: 12—31. Становление сим-

333

волической функции в онтогенезе: 32—50. Переход от мысли к слову: 85—99. Природное и социальное в речевой способности человека: 171-184.)

Клике Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интеллекта. — М., 1983. (Мотивы и этапы возникновения письменности: 190—210. )

)

Коул М., Скибнер С. Культура и мышление. Психологический очерк. — М., 1977. (Культура и язык: 54—80.)

Кучинский Г.И. Психология внутреннего диалога. — Минск, 1988. (Психология речи. Внутренний диалог — обязательный компонент продуктивного мышления: 106—141.)

Миллер Д., Галантер Е., Прибрам К. Планы и структура поведения. — М., 1964. (Планы речи: 149—172.)

Линден Ю. Обезьяны, человек и язык. — М, 1981. (Проблема развития языка у детей: 40—53.)

Найссер У. Познание и реальность. — М., 1981. (Язык и его использование: 166—186.)

Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. — М., 1974. (Генезис речи —мышления: 380— 485.)

Психолингвистика. Сборник статей. — М., 1984. (Интенции, конвенции и символы: 50—102. Когнитивные предпосылки развития грамматики: 143—207.)

Развитие творческой активности школьников. — М., 1991. (Развитие речи в форме вопросов и ответов: 14—34.)

Становление речи и усвоение языка ребенком. — М., 1985. (Психолингвистический анализ некоторых этапов доречевого периода: 6—20.)

(Психолингвистический анализ некоторых этапов доречевого периода: 6—20.)

Тихомиров O.K. Психология мышления. — М., 1984. (Мышление и обобщение: 146—180.)

Ушакова Т.Н. Функциональные структуры второй сигнальной системы. — М., 1979.

Ушакова Т.Н. и др. Речь человека в общении. — М., 1989. (Психологические исследования семантики речи: 99—171.)

Чистякова М.И. Психогимнастика. — М., 1990. (Мимика, жесты, пантомимика: 9—11.)

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.

Главная страница =>библиотека=>оглавление

Мышление и речь. Основные мыслительные операции

- Главная ->

- Государственный экзамен по специальности Психология личности (бакалавриат) -> org/Breadcrumb»>Общая психология

1. Характеристика мышления

2. Стадиям развития мышления в онтогенезе

3.Основные логические операциями мышления

4. Характеристика речи

5. Функции речи

6. Виды речи

1. Характеристика мышления

Человеку доступны два вида познания чувственное и рациональное. Посредство ощущений и восприятия, осуществляемых с помощью органов чувствительности, человек воспринимает объективную действительность на уровне явлений и не может познать скрытые свойства объектов, вскрыть общие, закономерные связи и отношения между ними. На уровне чувственного познания невозможно выделить сущность вещей, их внутреннее строение.

Преодолеть границы непосредственного чувственного познания человеку позволил переход к мышлению. Именно мышление представляет собой более высокий и качественно новый уровень познания — рационального (лат. rationalis — разумный). С помощью мышления человек переходит от непосредственного отражения единичных предметов или явлений действительности к ее опосредствованному отражению. В качестве средств используются знаки, прежде всего речь.

rationalis — разумный). С помощью мышления человек переходит от непосредственного отражения единичных предметов или явлений действительности к ее опосредствованному отражению. В качестве средств используются знаки, прежде всего речь.

Мышление не дано человеку от рождения. Оно формируется вместе с развитием его деятельности и личности, проходя стадии от относительно простых до более сложных.

2.По стадиям развития в онтогенезе выделяются наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление.

Наглядно-действенное мышление представляет собой первую генетическую ступень развития мыслительной деятельности человека. Его особенность заключается в тесной связи с чувственным отображением действительности. Оно может иметь место только в том случае, если ребенок непосредственно воспринимает предмет и совершает с ним практические действия. Наглядно-действенное мышление складывается к трем годам и сохранятся как специфический вид мышления в течение всей жизни человека.

Мышление может опираться не только на реальную ситуацию или реальный объект, представленный в восприятии, но и на образ данного предмета. Так у ребенка в дошкольном возрасте формируется наглядно-образное мышление. Ребенок уже способен представлять мир в образах, относительно независимых от действий. В отличие от наглядно-действенного мышления он оперирует не с самим предметом, а с элементами его образа, которые могут быть представлены в виде рисунка, схемы, модели или внутреннего психического образа объекта. Наглядно-образное мышление также развивается и функционирует в течение всей жизни человека.

На третьей стадии происходит еще более глубокий отрыв мышления от реального объекта. Человек начинает оперировать понятиями и логическими конструкциями, функционирующими на базе языка. У него формируется словесно-логическое мышление — высший этап развития мыслительной деятельности.

3. Основные логические операциями мышления. К ним относятся анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование и конкретизация.

Анализ — процесс разделения предмета на основные части и изучение его отдельных частей, рассмотрение объекта с различных сторон.

Синтез — процесс соединения различных элементов, сторон в единое целое с целью изучения их связей и получения новых знаний о предмете.

Сравнение — выявление сходства и различий между предметами. Сравнение позволяет выявлять общие свойства предметов и определять существенные связи и отношения.

Обобщение — объединение предметов по какому-либо признаку. Обобщение по существенным признакам лежит в основе формирования понятий.

Абстрагирование — вычленение какого-либо признака в объекте и отвлечение от остальных, несущественных.

Конкретизация — применение общего признака к конкретному объекту, обнаружение свойств общего в конкретных вещах.

Операции мышления являются взаимозависимыми, обладают свойствами обратимости и дополнительности. Каждая из парных мыслительных операций имеет смысл только во взаимосвязи с другой: анализ с синтезом, сравнение с обобщением, абстрагирование с конкретизацией.

Посредством мышления человек решает различного рода задачи теоретические и практические. Соответственно выделяют теоретическое и практическое мышление. Теоретическое мышление направлено на познание законов объективной реальности. Решение теоретических задач не предполагает быстрой реализации результатов на практике.

По степени развернутости и осознанности процесса решения задачи выделяют рациональное (аналитическое) и интуитивное мышление. Первое развернуто во времени, имеет четко выраженные этапы, в значительной степени представлено в сознании. Интуитивное мышление основано на решении без логического анализа ситуации и без осознания пути нахождения решения.

В процесс мышления всегда включены эмоции, но они могут выполнять в нем различные функции. По этому критерию выделяют реалистическое и аутистическое мышление. Цель реалистического мышления — получение правильного познания окружающего мира и нахождение истины. При аутистическом мышлении ход и содержание мысли подчиняются желаниям и эмоциям, чувству удовольствия. Следствием является нечувствительность к противоречиям и ошибкам, нарушение процесса обобщения. Аутистическое мышление свойственно детям. У взрослых оно имеет место при сверхсильной мотивации или в состоянии аффекта.

При аутистическом мышлении ход и содержание мысли подчиняются желаниям и эмоциям, чувству удовольствия. Следствием является нечувствительность к противоречиям и ошибкам, нарушение процесса обобщения. Аутистическое мышление свойственно детям. У взрослых оно имеет место при сверхсильной мотивации или в состоянии аффекта.

Результаты, получаемые в процессе мышления, характеризуются различной степенью новизны. В зависимости от этого выделяют репродуктивное и творческое мышление. Существует подход, при котором критерием творческого мышления считается создание новых продуктов, обладающих общественной значимостью (объективная новизна). Некоторые учёные рассматривают новизну результата по отношению к самому мыслящему человеку (субъективная новизна). При репродуктивном мышлении человек использует заданные цели, шаблонные схемы и стереотипные способы решения.

4. Характеристика речи Важнейшим достижением человека, позволившим ему использовать общечеловеческий опыт, как прошлый, так и настоящий, явилось речевое общение, которое развивалось на основе трудовой деятельности.

Речь — это деятельность общения — выражения, воздействия, сообщения — посредством языка, речь — это язык в действии. Речь — это форма существования сознания (мыслей, чувств, переживаний) для другого, служащая средством общения с ним, и форма обобщенного отражения действительности, или форма существования мышления.

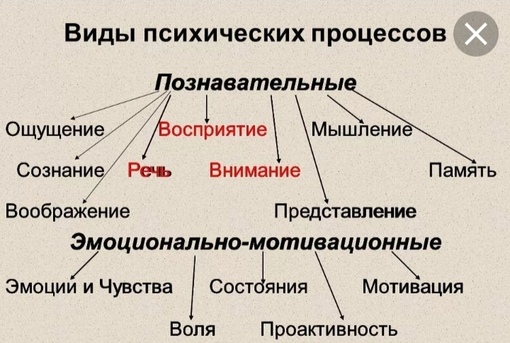

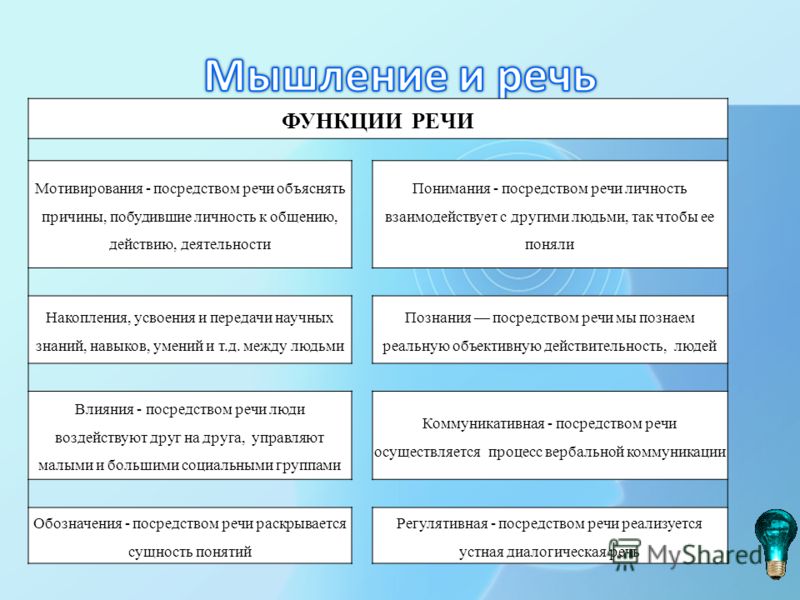

5. Функции речи. Речь имеет три функции: сигнификативную (обозначения), обобщения, коммуникации (передачи знаний, отношений, чувств).

Сигнификативная функция отличает речь человека от коммуникации животных. У человека со словом связано представление о предмете или явлении. Взаимопонимание в процессе общения основано, таким образом, на единстве обозначения предметов и явлений воспринимающим и говорящим.

Функция обобщения связана с тем, что слово обозначает не только отдельный, данный предмет, но целую группу сходных предметов и всегда является носителем их существенных признаков.

Третья функция речи — функция коммуникации, т.е. передачи информации. В коммуникативной функции речи выделяют три стороны: информационную, выразительную и волеизъявительную. Информационная сторона проявляется в передаче знаний и тесно связана с функциями обозначения и обобщения. Выразительная сторона речи помогает передать чувства и отношения говорящего к предмету сообщения. Волеизъявительная сторона направлена на то, чтобы подчинить слушателя замыслу говорящего.

В коммуникативной функции речи выделяют три стороны: информационную, выразительную и волеизъявительную. Информационная сторона проявляется в передаче знаний и тесно связана с функциями обозначения и обобщения. Выразительная сторона речи помогает передать чувства и отношения говорящего к предмету сообщения. Волеизъявительная сторона направлена на то, чтобы подчинить слушателя замыслу говорящего.

6.Виды речи. Речевая деятельность может осуществляться человеком как на основе воспроизведения речевых образов во внешнем, так и во внутреннем плане. В связи с этим принято различать внешнюю и внутреннюю речь. Внешняя речь адресована к другим людям, внутренняя — к самому себе. Внешняя речь может быть устной и письменной. Устная речь осуществляется посредством воспроизведения звуковых образов слов. Устная речь может быть монологической, диалогической и эгоцентрической. Монологическая и диалогическая речь обращены к другим людям, эгоцентрическая — к самому себе. Монологическая речь является самым сложным видом устной речи.

Внутренняя речь может предшествовать внешней речи (устной и письменной) и являться фазой планирования при ее осуществлении. Поскольку она обращена к самому себе, то нет надобности, в развернутом виде осуществлять высказывание. Отсюда внутренняя речь является свернутой, сжатой, фрагментарной и может существовать на основе мысленного воспроизведения отдельных слов, несущих основную смысловую нагрузку. Слова, которые применяет человек во внутренней речи, отличаются от слов внешней речи тем, что они фрагментарны, сокращены и могут сливаться с другими словами. На основе внутренней речи осуществляется интеллектуальная и духовная жизнь личности, проявляются ее нравственные взгляды и убеждения, мечты и идеалы, желания и стремления, сомнения и верования.

Наряду с внешней и внутренней речью существует так называемая эгоцентрическая речь, которая занимает промежуточное место между ними. По форме своего существования ее можно отнести к внешней речи, так как она может проявляться или в форме устного высказывания, или в письменном виде, но в отличие от внешней речи она обращена не к другим людям, а к самому себе. Эгоцентрическая речь проявляется и у детей, и у взрослых.

Эгоцентрическая речь проявляется и у детей, и у взрослых.

Дополнительные материалы

Взоимосвязь мышления и речи

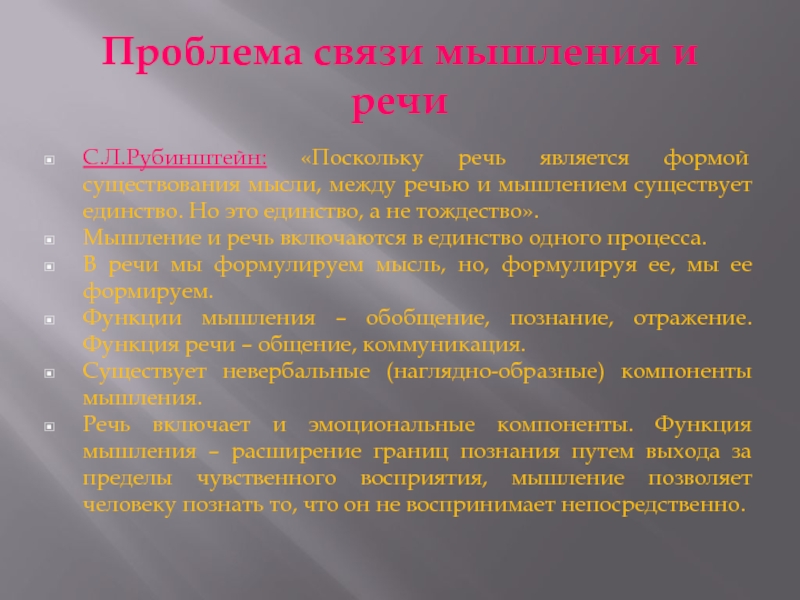

Связанная с сознанием в целом, речь человека включается в определенные взаимоотношения со всеми психическими процессами; но основным и определяющим для речи является ее отношение к мышлению.

Поскольку речь является формой существования мысли, между речью и мышлением существует единство. Но это единство, а не тожество. Равно неправомерны как установление тожества между речью и мышлением, так и представление о речи как только внешней форме мысли.

Поведенческая психология попыталась установить между ними тожество, по существу сведя мышление к речи. Для бихевиориста мысль есть не что иное, как «деятельность речевого аппарата» (Дж.Уотсон). К.С.Лешли в своих опытах попытался обнаружить посредством специальной аппаратуры движения гортани, производящие речевые реакции. Эти речевые реакции совершаются по методу проб и ошибок, они не интеллектуальные операции.

Эти речевые реакции совершаются по методу проб и ошибок, они не интеллектуальные операции.

Такое сведение мышления к речи обозначает упразднение не только мышления, но и речи, потому что, сохраняя в речи лишь реакции, оно упраздняет их значение. В действительности речь есть постольку речь, поскольку она имеет осознанное значение. Слова, как наглядные образы, звуковые или зрительные, сами по себе еще не составляют речи. Тем более не составляют речи сами по себе реакции, которые посредством проб и ошибок приводили бы к их продуцированию. Движения, продуцирующие звуки, не являются самостоятельным процессом, который в качестве побочного продукта дает речь. Подбор самих движений, продуцирующих звуки или знаки письменной речи, весь процесс речи определяется и регулируется смысловыми отношениями между значениями слов. Мы иногда ищем и не находим слова или выражения для уже имеющейся и еще словесно не оформленной мысли; мы часто чувствуем, что сказанное нами не выражает того, что мы думаем; мы отбрасываем подвернувшееся нам слово, как неадекватное нашей мысли: идейное содержание нашей мысли регулирует ее словесное выражение. Поэтому речь не есть совокупность реакций, совершающихся по методу проб и ошибок или условных рефлексов: она – интеллектуальная операция. Нельзя свести мышление к речи и установить между ними тожество, потому что речь существует как речь лишь благодаря своему отношению к мышлению.

Поэтому речь не есть совокупность реакций, совершающихся по методу проб и ошибок или условных рефлексов: она – интеллектуальная операция. Нельзя свести мышление к речи и установить между ними тожество, потому что речь существует как речь лишь благодаря своему отношению к мышлению.

Но нельзя и отрывать мышление и речь друг от друга. Речь – не просто внешняя одежда мысли, которую она сбрасывает или одевает, не изменяя этим своего существа. Речь, слово служат не только для того, чтобы выразить, вынести во вне, передать другому уже готовую без речи мысль. В речи мы формулируем мысль, но, формулируя ее, мы сплошь и рядом ее формируем.Речь здесь нечто большее, чем внешнее орудие мысли; она включается в самый процесс мышления как форма, связанная с его содержанием. Создавая речевую форму, мышление само формируется. Мышление и речь, не отожествляясь, включаются в единство одного процесса. Мышление в речи не только выражается, но по большей части оно в речи и совершается.

В тех случаях, когда мышление совершается в основном не в форме речи в специфическом смысле слова, а в форме образов, эти образы по существу выполняют в мышлении функцию речи, поскольку их чувственное содержание функционирует в мышлении в качестве носителя его смыслового содержания. Вот почему можно сказать, что мышление вообще невозможно без речи: его смысловое содержание всегда имеет чувственного носителя, более или менее переработанного и преображенного его семантическим содержанием. Это не значит, однако, что мысль всегда и сразу появляется в уже готовой речевой форме, доступной для других. Мысль зарождается обычно в виде тенденций, сначала имеющих лишь несколько намечающихся опорных точек, еще не вполне оформившихся. От этой мысли, которая еще больше тенденция и процесс, чем законченное оформившееся образование, переход к мысли, оформленной в слове, совершается в результате часто очень сложной и иногда трудной работы. В процессе речевого оформления мысли работы над речевой формой и над мыслью, которая в ней оформляется, взаимно переходят друг в друга.

В самой мысли в момент ее зарождения в сознании индивида часто переживание ее смысла для данного индивида преобладает над оформленным значением ее объективного значения. Сформулировать свою мысль, т.е. выразить ее через обобщенные безличные значения языка, по существу означает как бы перевести ее в новый план объективного знания и, соотнеся свою индивидуальную личную мысль с фиксированными в языке формами общественной мысли, прийти к осознанию ее объективированного значения.

Как форма и содержание, речь и мышление связаны сложными и часто противоречивыми соотношениями. Речь имеет свою структуру, не совпадающую со структурой мышления: грамматика выражает структуру речи, логика – структуру мышления; они не тожественны. Поскольку в речи отлагаются и запечатлеваются формы мышления той эпохи, когда возникли соответствующие формы речи, эти формы, закрепляясь в речи, неизбежно расходятся с мышлением последующих эпох. Речь архаичнее мысли. Уже в силу этого нельзя непосредственно отожествлять мышление с речью, сохраняющей в себе архаические формы. Речь вообще имеет свою «технику». Эта «техника» речи связана с логикой мысли, но не тожественна с ней.

Речь вообще имеет свою «технику». Эта «техника» речи связана с логикой мысли, но не тожественна с ней.

Наличие единства и отсутствие тожества между мышлением и речью явственно выступают в процессе воспроизведения. Воспроизведение отвлеченных мыслей отливается обычно в словесную форму, которая оказывает, как установлено в ряде исследований, в том числе и проведенных нашими сотрудниками А. Г. Комм и Э.М.Гуревич, значительное, иногда положительное, иногда – при ошибочности первоначального воспроизведения – тормозящее влияние на запоминание мысли. Вместе с тем запоминание мысли, смыслового содержания в значительной мере независимо от словесной формы. Эксперимент показал, что память на мысли прочнее, чем память на слова, и очень часто бывает так, что мысль сохраняется, а словесная форма, в которую она была первоначально облечена, выпадает и заменяется новой. Бывает и обратное – так, что словесная формулировка сохранилась в памяти, а ее смысловое содержание как бы выветрилось; очевидно, речевая словесная форма сама по себе еще не есть мысль, хотя она и может помочь восстановить ее. Эти факты убедительно подтверждают в чисто психологическом плане то положение, что единство мышления и речи не может быть истолковано как их тожество.

Эти факты убедительно подтверждают в чисто психологическом плане то положение, что единство мышления и речи не может быть истолковано как их тожество.

Утверждение о несводимости мышления к речи относится не только к внешней, но и к внутренней речи. Встречающееся в литературе отожествление мышления и внутренней речи несостоятельно. Оно, очевидно, исходит из того, что к речи в ее отличие от мышления относится только звуковой, фонетический материал. Поэтому там, где, как это имеет место во внутренней речи, звуковой компонент речи отпадает, в ней не усматривают ничего, помимо мыслительного содержания. Это неправильно, потому что специфичность речи вовсе не сводится к наличию в ней звукового материала. Она заключается прежде всего в ее грамматической – синтаксической и стилистической – структуре, в ее специфической речевой технике. Такую структуру и технику, притом своеобразную, отражающую структуру внешней, громкой речи и вместе с тем отличную от нее, имеет и внутренняя речь. Поэтому и внутренняя речь не сводится к мышлению, и мышление не сводится к ней.

Поэтому и внутренняя речь не сводится к мышлению, и мышление не сводится к ней.

Итак: 1) между речью и мышлением существует не тожество и не разрыв, а единство; это единство диалектическое, включающее различия, заостряющиеся в противоположности; 2) в единстве мышления и речи ведущим является мышление, а не речь, как того хотят формалистические и идеалистические теории, превращающие слово как знак в «производящую причину» мышления; 3) речь и мышление возникают у человека в единстве на основе общественно-трудовой практики.

Единство речи и мышления конкретно осуществляется в различных формах для разных видов речи.

Мысль и язык

| ✅ Тип бумаги: Бесплатное эссе | ✅ Предмет: Лингвистика |

| ✅ Количество слов: 2062 слова | ✅ Опубликовано: 23 февраля 2017 г. |

Ссылка на это

Поделись этим: Фейсбук Логотип Facebook Твиттер Логотип Твиттера Реддит Логотип Reddit LinkedIn Логотип LinkedIn WhatsApp Логотип WhatsApp

В области лингвистической теории связь между мышлением и языком все еще является новой темой для обсуждения. Различные лингвисты и психологи придерживаются разных взглядов и продолжают свои аргументы, чтобы определить это отношение, независимо от того, являются ли они взаимозависимыми или независимыми. Существуют широкие категории взглядов, и сходящиеся теории еще предстоит создать.

Различные лингвисты и психологи придерживаются разных взглядов и продолжают свои аргументы, чтобы определить это отношение, независимо от того, являются ли они взаимозависимыми или независимыми. Существуют широкие категории взглядов, и сходящиеся теории еще предстоит создать.

Две крайние точки зрения на отношения между языком и мышлением обычно называют «теориями форм» и «теориями мантии». Согласно теории формы, язык конструирует наши мысли, и они переплетаются таким образом, что все люди в равной степени подвержены влиянию ограничений своего языка. Людей можно считать умственными заключенными, поскольку они не могут думать иначе, чем язык, на котором он говорит.

Получить помощь с вашим эссе

Если вам нужна помощь в написании эссе, наша профессиональная служба написания эссе всегда готова помочь!

Служба написания эссе

Теория маскировки придерживается другого взгляда и описывает язык как плащ, соответствующий обычным категориям мышления говорящего. В этой теории язык рассматривается только как средство выражения наших мыслей, точно так же, как мы можем использовать наше физическое движение для представления того, что мы чувствуем. Язык не контролирует наш способ восприятия вещей, и мы представляем наш мир так, как нам нравится. Существует также промежуточная стойка между этими двумя, которая также популярна в лингвистической теории. Не впадая в крайности, эта точка зрения объясняет, что язык и мышление связаны лишь гибким смыслом. Иногда язык управляет нашим мыслительным процессом, а иногда мы создаем язык своими мыслями.

В этой теории язык рассматривается только как средство выражения наших мыслей, точно так же, как мы можем использовать наше физическое движение для представления того, что мы чувствуем. Язык не контролирует наш способ восприятия вещей, и мы представляем наш мир так, как нам нравится. Существует также промежуточная стойка между этими двумя, которая также популярна в лингвистической теории. Не впадая в крайности, эта точка зрения объясняет, что язык и мышление связаны лишь гибким смыслом. Иногда язык управляет нашим мыслительным процессом, а иногда мы создаем язык своими мыслями.

Гипотеза Сепира-Уорфа, названная в честь американских лингвистов Эдварда Сепира и Беджамина Ли Уорфа, классифицируется как теория формы языка. В 1929 году Сепир представил свою веру в то, что возможный диапазон человеческого поведения контролируется языком, на котором он говорит. Это полностью зависит от словарного запаса, существующего в конкретном языке, частью которого мы являемся. Эта гипотеза известна как сильная форма гипотезы Сепира. В нем также упоминалось, что, поскольку разные языки имеют разную структуру, безбарьерное общение между кросс-культурными группами невозможно, поскольку они никогда не смогут мыслить одинаково, поскольку они связаны разным языком.

В нем также упоминалось, что, поскольку разные языки имеют разную структуру, безбарьерное общение между кросс-культурными группами невозможно, поскольку они никогда не смогут мыслить одинаково, поскольку они связаны разным языком.

После рассмотрения двух крайних теорий лингвистической реальности я оказался где-то между ними. Я думаю, что гипотезу Сепира-Уорфа нельзя полностью отрицать, но и нельзя полностью принять. Есть многочисленные аргументы, которые поддерживают Сепира, а также перечеркивают гипотезу. Глубоко проанализировав различные точки зрения и рассмотрев примеры из окружающего меня реального мира, я пришел к выводу, что связь между языком и мышлением представляет собой непрерывный процесс. Язык инструктирует наше мышление, и мы часто руководствуемся тем, как наши языковые конструкции воспринимают мир. Например, в нашей стране, когда мы произносим слово «Похела бойшах», оно автоматически вызывает в сознании каждого волшебство праздника. Это бенгальский Новый год, и теперь эта языковая конструкция развилась таким образом, что теперь она мотивирует мыслительный процесс жителей нашей страны. Мы начинаем думать этим словом. Но верно и обратное. Творческие умы выдвигают тысячи инновационных идей и направляют эволюцию языка. Люди, выросшие в одном и том же окружении и говорящие на одном языке, могут иметь разные мысли и выражать разные идеи, что противоречит гипотезе Сепира. Так что на меня больше влияет теория о том, что «язык и речь можно представить как два пересекающихся круга. В своих перекрывающихся частях мысль и речь совпадают, образуя то, что называется вербальной мыслью. Однако словесное мышление ни в коем случае не включает в себя все формы мышления или все формы речи. Существует обширная область мысли, не имеющая прямого отношения к речи. К этой области относится мышление, проявляющееся в использовании орудий, как и вообще практический интеллект. Кроме того, исследования психологов Врцбургской школы показали, что мышление может функционировать без каких-либо словесных образов или речевых движений, обнаруживаемых при самонаблюдении».

Мы начинаем думать этим словом. Но верно и обратное. Творческие умы выдвигают тысячи инновационных идей и направляют эволюцию языка. Люди, выросшие в одном и том же окружении и говорящие на одном языке, могут иметь разные мысли и выражать разные идеи, что противоречит гипотезе Сепира. Так что на меня больше влияет теория о том, что «язык и речь можно представить как два пересекающихся круга. В своих перекрывающихся частях мысль и речь совпадают, образуя то, что называется вербальной мыслью. Однако словесное мышление ни в коем случае не включает в себя все формы мышления или все формы речи. Существует обширная область мысли, не имеющая прямого отношения к речи. К этой области относится мышление, проявляющееся в использовании орудий, как и вообще практический интеллект. Кроме того, исследования психологов Врцбургской школы показали, что мышление может функционировать без каких-либо словесных образов или речевых движений, обнаруживаемых при самонаблюдении».

Обсуждая эту тему с моими товарищами по группе Даной Сатрией и Шарадом, я столкнулся с их размышлениями. Дана приехал из Индонезии, а Шарад из Индии. По мнению Даны, мысль — это словесный акт. Похоже, он поддерживает гипотезу Сепира и упомянул, что мы, студенты, изучающие медиаинформатику, приехали из разных уголков мира. Хотя в Германии нас можно рассматривать как сообщество, но у нас есть особый мыслительный процесс, и в конечном итоге он будет действовать как барьер, когда мы общаемся друг с другом. И на эти отдельные мысли в некоторой степени влияют разные языковые конструкции, к которым мы принадлежим. На каком-то этапе я не смогу в полной мере выразить свои внутренние чувства Дане, так как его языковая конструкция позволяет ему думать и следовать за моими мыслями. Шарад, будучи индийцем, получил возможность познакомиться с широким спектром культур и сообществ в своей стране. Он также согласился с тем, что язык оказывает определенное влияние на людей, поскольку он видел разные концепции и взгляды среди людей, использующих разный язык.

Дана приехал из Индонезии, а Шарад из Индии. По мнению Даны, мысль — это словесный акт. Похоже, он поддерживает гипотезу Сепира и упомянул, что мы, студенты, изучающие медиаинформатику, приехали из разных уголков мира. Хотя в Германии нас можно рассматривать как сообщество, но у нас есть особый мыслительный процесс, и в конечном итоге он будет действовать как барьер, когда мы общаемся друг с другом. И на эти отдельные мысли в некоторой степени влияют разные языковые конструкции, к которым мы принадлежим. На каком-то этапе я не смогу в полной мере выразить свои внутренние чувства Дане, так как его языковая конструкция позволяет ему думать и следовать за моими мыслями. Шарад, будучи индийцем, получил возможность познакомиться с широким спектром культур и сообществ в своей стране. Он также согласился с тем, что язык оказывает определенное влияние на людей, поскольку он видел разные концепции и взгляды среди людей, использующих разный язык.

На мой взгляд, необходимо учитывать тесную связь, существующую между языком и мышлением. Наиболее общепринятое представление о языке и речи состоит в том, что они являются способом выражения внутреннего мыслительного процесса человека. Люди выражают то, что они чувствуют, средствами языка и речи. Однако построение языка не развивалось одинаково у всех людей. Жизнь в разном контексте заставляет людей из разных уголков мира по-разному воспринимать реальность. Социальный и экологический контекст влияет на их образ жизни и мышление. Из-за того, что они по-разному воспринимают контекст, использование ими слов зависит от этого конкретного контекста. Из поколения в поколение язык развивается, сохраняя связь с социальной реальностью. Например, в моей стране, Бангладеш, ландшафт равнинный, и люди живут за счет сельского хозяйства. Следовательно, большая часть мыслительного процесса основана на сельскохозяйственной деятельности и имеет специальную часть языковых конструкций, созданных для объяснения этого процесса. В конце концов, новые поколения вырастают со специальными языковыми конструкциями, связанными с сельским хозяйством, которые влияют на их мыслительный процесс согласно гипотезе Сепира-Уорфа, описывающей процесс влияния языка на мыслительный процесс.

Наиболее общепринятое представление о языке и речи состоит в том, что они являются способом выражения внутреннего мыслительного процесса человека. Люди выражают то, что они чувствуют, средствами языка и речи. Однако построение языка не развивалось одинаково у всех людей. Жизнь в разном контексте заставляет людей из разных уголков мира по-разному воспринимать реальность. Социальный и экологический контекст влияет на их образ жизни и мышление. Из-за того, что они по-разному воспринимают контекст, использование ими слов зависит от этого конкретного контекста. Из поколения в поколение язык развивается, сохраняя связь с социальной реальностью. Например, в моей стране, Бангладеш, ландшафт равнинный, и люди живут за счет сельского хозяйства. Следовательно, большая часть мыслительного процесса основана на сельскохозяйственной деятельности и имеет специальную часть языковых конструкций, созданных для объяснения этого процесса. В конце концов, новые поколения вырастают со специальными языковыми конструкциями, связанными с сельским хозяйством, которые влияют на их мыслительный процесс согласно гипотезе Сепира-Уорфа, описывающей процесс влияния языка на мыслительный процесс. Однако я думаю, что согласно гипотезе, язык не конструирует мысль в такой сильной степени.

Однако я думаю, что согласно гипотезе, язык не конструирует мысль в такой сильной степени.

Совершенно очевидно, что гипотеза Сепира-Уорфа построена на частично рассмотренном понятии. Уорф проанализировал несколько примеров индейского языка хопи, чтобы подтвердить свою гипотезу, согласно которой мышление в значительной степени основано на языке. По словам Уорфа, язык хопи не содержит слов, грамматических конструкций или выражений, относящихся к английской концепции «времени». кроме того, что многие языки называют «временем». Взгляд хопи на реальность специфичен для языка и может быть лучше всего выражен только в том случае, если человек знаком с этим языком. В этом примере, когда Уорф считает, что язык сильно влияет на мышление, его часто критикуют за круги, потому что он «выводит когнитивные различия между двумя говорящими на основе изучения их соответствующих языков» (хопи и английский). Его доказательство когнитивных различий основано только «на повторении языковых различий». Но было проведено несколько других исследований, подтверждающих эту гипотезу, в том числе исследование восприятия цвета на английском языке по сравнению с небольшим племенем из Папуа-Новой Гвинеи под названием беринмо.

Но было проведено несколько других исследований, подтверждающих эту гипотезу, в том числе исследование восприятия цвета на английском языке по сравнению с небольшим племенем из Папуа-Новой Гвинеи под названием беринмо.

Однако лично я в некоторой степени противоречу основной идее гипотезы Сепира-Уорфа. Нельзя полностью игнорировать тот факт, что язык оказывает некоторое влияние на мыслительный процесс, хотя это не единственное средство, управляющее нашими мыслями. Его можно считать лишь маленькой частью гораздо большей парадигмы. В качестве примера можно рассмотреть пример младенцев, которым еще предстоит говорить. Однако общепризнано, что дети проходят мыслительный процесс еще до того, как научатся говорить. Согласно Пиаже, у каждого ребенка есть два разных мыслительных процесса: направленный и ненаправленный. Пиаже говорит,

«Направленная мысль сознательна, т. е. преследует цель, присутствующую в уме мыслящего; он разумен, а значит, приспособлен к действительности и старается воздействовать на нее; оно может быть истинным или ложным (эмпирически или логически истинным), и его можно передать с помощью языка. Аутистическая мысль подсознательна, а это означает, что цели, которые она преследует, и проблемы, которые она пытается решить, не присутствуют в сознании; он не приспособлен к действительности, а создает себе воображаемый мир грез; оно стремится не к установлению истин, а к удовлетворению желаний и остается строго индивидуальным и несообщаемым как таковое средствами языка. Наоборот, оно действует главным образом образами и для своего выражения прибегает к косвенным методам, вызывая с помощью символов и мифов чувство, которым оно руководствуется».

Аутистическая мысль подсознательна, а это означает, что цели, которые она преследует, и проблемы, которые она пытается решить, не присутствуют в сознании; он не приспособлен к действительности, а создает себе воображаемый мир грез; оно стремится не к установлению истин, а к удовлетворению желаний и остается строго индивидуальным и несообщаемым как таковое средствами языка. Наоборот, оно действует главным образом образами и для своего выражения прибегает к косвенным методам, вызывая с помощью символов и мифов чувство, которым оно руководствуется».

Следовательно, это аутистическое мышление не зависит от языков и развивается отдельно в результате сложного умственного процесса. Такой же вывод можно сделать и для физически отсталых групп, не умеющих говорить и слышать, но имеющих собственный мыслительный процесс, развитие которого не блокируется никакими языковыми конструкциями.

Язык не является движущей силой мысли, но мысль может в конечном итоге привести к языку. Поэты и лауреаты часто обогащают нас новыми и инновационными языковыми конструкциями для материализации своих мыслей. Итак, в данном случае они генерируют язык своими мыслями.

Итак, в данном случае они генерируют язык своими мыслями.

Но всегда есть и другая сторона медали. Язык часто действует как катализатор мысли. Если кто-нибудь скажет горькое слово на языке, которого я не знаю, меня это не коснется. Но если я знаком со словом, оно обязательно окажет какое-то влияние на мой мыслительный процесс, и я отреагирую на него. Таким образом, очевидно, что у индивидуума существует множество мыслительных процессов, которые могут быть мотивированы и инициированы только языковой реальностью и никак иначе. В этом контексте мы можем сослаться на аргумент Джорджа Лакоффа о том, что язык часто используется метафорически и что разные языки используют разные культурные метафоры, которые кое-что раскрывают о том, как думают носители этого языка. Например, в английском языке используются метафоры, связывающие время с деньгами, в то время как другие языки могут не говорить о времени таким образом. Таким образом, отсутствие языковой конструкции препятствует тому, как они думают о времени, как это делают англичане.

Итак, основная идея, которую мы выводим из приведенного выше обсуждения, заключается в том, что язык и мысль непрерывно движутся взад и вперед от мысли к языку и от языка к мысли. Язык помогает нам мыслить с определенной точки зрения, а мысли снова развивать язык. И мысль не только выражается в словах, но и возникает через них. Каждая мысль связывает один объект с другим, и он движется, растет и развивается, выполняет функцию и решает задачу. Этот поток мысли возникает как внутреннее движение, которое может быть основано на языке, а может быть и без языка.

Библиография

- Лев Выготский (1986) «Мысль и язык» (новая редакция и редакция Алекса Козулина)

- Эккехарт Малотки (1983) «Тенденции в лингвистических исследованиях и монографиях 20-го века хопи»

- Томас Цой «Отношения между языком и мышлением»

- http://en.wikipedia.org/wiki/Linguistic_relativity

- http://www.mnsu.edu/emuseum/culture/language/whorf.html

- http://www.

aber.ac.uk/media/Documents/short/whorf.html

aber.ac.uk/media/Documents/short/whorf.html - http://www.angelfire.com/journal/worldtour99/sapirwhorf.html

- http://www.usingenglish.com/speaking-out/language-thought-sapirwhorf.html

- http://www.learningandteaching.info/learning/piaget.htm

!–Здесь содержание заканчивается!–>

Поделись этим: Фейсбук Логотип Facebook Твиттер Логотип Твиттера Реддит Логотип Reddit LinkedIn Логотип LinkedIn WhatsApp Логотип WhatsApp

Процитировать эту работу

Чтобы экспортировать ссылку на эту статью, выберите стиль ссылки ниже:

- АПА

- ГНД

- МЛА-7

- Гарвард

- Ванкувер

- Википедия

- ОСКОЛА

UKEssays. (ноябрь 2018 г.). Мысль и язык. Получено с https://www.ukessays.com/essays/linguistics/relation-between-thought-and-language.php?vref=1 Ссылка скопирована в буфер обмена.

«Мысль и язык». ukessays.com. 11 2018. UKEssays. 05 2023

«Мысль и язык». UKEssays. ukessays.com, ноябрь 2018 г. Интернет. 6 мая 2023 г.

UKEssays. Ноябрь 2018. Мысль и язык. [В сети]. Доступно по адресу: https://www.ukessays.com/essays/linguistics/relation-between-thought-and-language.php?vref=1 [Проверено 6 мая 2023 г.]. Ссылка скопирована в буфер обмена.

UKEssays. Мысль и язык [Интернет]. Ноябрь 2018 г. [По состоянию на 6 мая 2023 г.]; Доступно по адресу: https://www.ukessays.com/essays/linguistics/relation-between-thought-and-language.php?vref=1. Ссылка скопирована в буфер обмена.

{{цитировать веб-сайт|последний=ответы |первый=все |url=https://www.ukessays.com/essays/linguistics/relation-between-thought-and-language.php?vref=1 |title=мысль и язык |publisher=UKEssays. com |date=ноябрь 2018 |accessdate=6 мая 2023 |location=Ноттингем, Великобритания}}

Ссылка скопирована в буфер обмена.

com |date=ноябрь 2018 |accessdate=6 мая 2023 |location=Ноттингем, Великобритания}}

Ссылка скопирована в буфер обмена.

All Answers ltd, «Мысль и язык» (UKEssays.com, май 2023 г.)

Сопутствующие услуги

Посмотреть всеСлужба написания эссе

От 124 фунтов стерлингов

Служба написания диссертаций

От 124 фунтов стерлингов

Служба написания заданий

От 124 фунтов стерлингов

Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху / Запрос на удаление

Если вы являетесь автором этого эссе и больше не хотите, чтобы ваша работа публиковалась на UKEssays.com, пожалуйста:

Координация движений, языка и мыслей? Расширенная роль мозжечка

Каждый раз, когда мы используем нашу координацию — будь то игра в гольф или просто тянемся за кружкой кофе — мозжечок работает. Хорошо известно, что небольшая структура в основании мозга имеет решающее значение для координации наших движений, их точности и времени. Но, согласно растущему количеству исследований, те же предсказательные способности, которые мозжечок привносит в моторный контроль, также влияют на язык и обучение и даже могут дать представление о расстройствах мышления, связанных с шизофренией.

Хорошо известно, что небольшая структура в основании мозга имеет решающее значение для координации наших движений, их точности и времени. Но, согласно растущему количеству исследований, те же предсказательные способности, которые мозжечок привносит в моторный контроль, также влияют на язык и обучение и даже могут дать представление о расстройствах мышления, связанных с шизофренией.

Мозжечок «очень обманчив — он выглядит довольно маленьким, но он просто битком набит нейронами, на самом деле более половины нейронов во всей центральной нервной системе», — сказал Ричард Иври, когнитивный нейробиолог из Калифорнийского университета в Беркли. , выступая на пленарном заседании ежегодного собрания Американской психологической ассоциации (АПА) в начале этого месяца в Вашингтоне, округ Колумбия. снова и снова в самых разных контекстах. И, утверждал он, эти контексты выходят за рамки двигательных и сенсорных навыков, что делает его более влиятельной структурой, чем считалось ранее.

Недавнее исследование показало, что нарушение функции мозжечка может способствовать нарушению когнитивных функций. Пациенты с дегенерацией или поражениями мозжечка демонстрируют легкие нарушения ряда нейропсихологических тестов, особенно тех, которые связаны с рабочей памятью и беглостью речи. Кроме того, сотни исследований изображений показали активность в мозжечке, которая не может быть связана с двигательными потребностями, намекая на дополнительные роли этой структуры.

Пациенты с дегенерацией или поражениями мозжечка демонстрируют легкие нарушения ряда нейропсихологических тестов, особенно тех, которые связаны с рабочей памятью и беглостью речи. Кроме того, сотни исследований изображений показали активность в мозжечке, которая не может быть связана с двигательными потребностями, намекая на дополнительные роли этой структуры.

Координация движения

Чтобы понять роль, которую мозжечок играет в общем познании и обучении, Иври сначала провел с аудиторией несколько классических экспериментов в области когнитивной нейробиологии, демонстрирующих двигательный контроль. Он держал ручку перед собой, а затем другой рукой просто указал и коснулся ручки. Для пациентов с дегенерацией мозжечка эта задача уже не так проста; их руки будут дрожать и дрожать, что является классическим признаком «дисметрии» или нарушения координации.

В других экспериментах исследователи использовали призматические очки, которые смещают визуальный мир в поперечном направлении, чтобы проверить, как наш мозжечок калибруется и приспосабливается с течением времени. Надев призматические очки, Иври снова попытался выполнить задачу наведения пера, но промахнулся, так как очки изменили его восприятие того, где находится цель. Но, попробовав пару раз и получив обратную связь всякий раз, когда он промахивался или касался пера, он смог приспособиться и постоянно касаться пера. После снятия очков его цель снова была нарушена, но его мозжечок быстро адаптировался.

Надев призматические очки, Иври снова попытался выполнить задачу наведения пера, но промахнулся, так как очки изменили его восприятие того, где находится цель. Но, попробовав пару раз и получив обратную связь всякий раз, когда он промахивался или касался пера, он смог приспособиться и постоянно касаться пера. После снятия очков его цель снова была нарушена, но его мозжечок быстро адаптировался.

«Пациенты с дегенерацией мозжечка плохо адаптируются, — сказал Иври. Но у здоровых взрослых мозжечок настолько хорошо адаптируется, что автоматически исправляет так называемые «сенсорные ошибки предсказания», даже если он неадаптирован. Таким образом, мозжечок «тупой», сказал он, поскольку ему не хватает информации о более высоком порядке, поступающей от коры. «Вы не можете отключить процесс обучения мозжечка», — сказал Иври.

На самом деле, Иври и его коллеги обнаружили в серии экспериментов, что пациенты с повреждением мозжечка на самом деле могли лучше выполнять задачу по прицеливанию, чем здоровые группы населения, когда это требовало стратегического мышления. После последовательного вращения цели в течение суток у здоровых пациентов возникал автоматический дрейф руки, который они не могли отключить (как в демонстрации ручки с призматическими очками): даже когда им сообщали выигрышную стратегию достижения цели, они не могли добиться успеха. Однако участники с дегенерацией мозжечка могли реализовать эту стратегию без вмешательства «немого мозжечка».

После последовательного вращения цели в течение суток у здоровых пациентов возникал автоматический дрейф руки, который они не могли отключить (как в демонстрации ручки с призматическими очками): даже когда им сообщали выигрышную стратегию достижения цели, они не могли добиться успеха. Однако участники с дегенерацией мозжечка могли реализовать эту стратегию без вмешательства «немого мозжечка».

Они также попросили пациентов с префронтальными повреждениями выполнить задание, и эти участники не смогли исправить автоматический дрейф, что свидетельствует о том, что префронтальные нарушения нарушают стратегическую функцию коры, препятствуя автоматической сенсорно-моторной функции мозжечка. И все же, по словам Иври, все не так просто — утверждая, что между областями мозга может и не быть таких резких границ.

Связи между мозжечком и префронтальной корой могут позволить мозжечку участвовать в когнитивной функции. Исследования показали, что «нео-мозжечок» — часть мозжечка, которая увеличилась у приматов и человека в частности — взаимодействует с префронтальной корой, и это может влиять на все, от языка до генерации мыслей.

Координация языка

Одной из областей, где эти связи могут проявиться, является генерация языка, которая требует семантического предсказания в реальном времени — способности предугадывать то, что вы хотите сказать, и адаптироваться в соответствии с требованиями разговора, например, по очереди в речи. В работе с Торгейром Мобергетом и его коллегами Иври проверил, помогает ли мозжечок обрабатывать «предсказательные» предложения, когда контекст, обеспечиваемый начальной частью предложения, дает подсказки к тому, что будет в конце предложения.

Используя фМРТ, исследователи изучили, как мозжечок участников реагировал на предложения, которые были либо прогнозирующими (например, «вода в пруду замерзла»), либо имели прогностическое семантическое нарушение (например, «Человек съел железную дорогу») по сравнению с предложениями. к бессмысленным предложениям. Большая активность мозжечка будет связана с вычислениями, необходимыми для создания прогнозов и обнаружения ошибок.

Они обнаружили повышенную активность в мозжечке с предложениями-предсказателями и с нарушениями-предсказателями, в отличие от бессмысленных предложений. Данные свидетельствуют о том, что прогностическая функция мозжечка распространяется и на языковую область.

Координация наших мыслей

Эта работа поднимает дополнительные вопросы о том, могут ли эти дефициты предсказания быть частично ответственными за расстройства мышления при шизофрении – неспособность различать речь и мысли, произведенные самостоятельно, и внешнюю речь и мысли.

Другой пример того, как мозжечок может влиять на познание, взят из мира нейропсихиатрии. Неврологические исследования показали аномалии мозжечка у пациентов с аутизмом, СДВГ и шизофренией. А у некоторых людей с шизофренией обнаруживаются проблемы с координацией движений и даже обнаруживаются нарушения в задачах двигательного обучения, таких как адаптация призмы. Эти наблюдения привели к вопросу о том, видим ли мы признаки того, что больные шизофренией изо всех сил пытаются использовать прогностическую информацию.

Основой для недавней работы в этой области послужило исследование, в ходе которого исследователи проверяли, как мозг пациентов с дегенерацией мозжечка реагирует на внешние звуки по сравнению с самостоятельно инициируемыми. Участники снова и снова нажимали кнопку, чтобы услышать звук, и исследователи сравнивали реакцию ЭЭГ участников с тем, когда они слышали звук, не нажимая кнопку. Когда звуку предшествовало нажатие кнопки — прогностическое условие — ЭЭГ показала подавление реакции мозга у здоровых пациентов, отсутствовавшее у пациентов с дегенерацией мозжечка.

Согласно результатам другого исследования, подавленный ЭЭГ-ответ головного мозга также отсутствует у пациентов с шизофренией. «Для них их мозг точно так же реагирует на тон, независимо от того, был ли он сгенерирован извне или если они нажали кнопку». Кажется, у них нет такой же предсказуемой реакции.

«Люди с шизофренией и люди с дегенерацией мозжечка демонстрируют очень похожую потерю этой предикативной способности», — пояснил он.

aber.ac.uk/media/Documents/short/whorf.html

aber.ac.uk/media/Documents/short/whorf.html