ПРИНЦИП ЕДИНСТВА СОЗНАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Общая психология

ПРИНЦИП ЕДИНСТВА СОЗНАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Общая психологияВикиЧтение

Общая психология

Первушина Ольга Николаевна

Содержание

ПРИНЦИП ЕДИНСТВА СОЗНАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Принцип единства сознания и деятельности является одним из основополагающих принципов советской психологии. Впервые он был сформулирован С. Л. Рубинштейном в 1933 году: «… Психические свойства личности и ее поведение, сознание и деятельность человека включаются как звенья, как стороны в единый процесс, в котором причина и следствие непрерывно меняются местами. Таков для нас подлинный смысл положения о единстве сознания и деятельности»[26].

В дальнейшем эта проблема разрабатывалась в трудах А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца, Б. Г. Ананьева и др. Согласно их исследованиям и выводам, психика и сознание представляют собой побудительную, регулирующую, ориентирующую и контролирующую часть деятельности; сама же деятельность есть единство двух компонентов психического: отражательно-побудительного (внутреннего) и исполнительного (внешнего).

В. П. Зинченко и Е. Б. Моргунов дают иную картину сложных взаимоотношений между сознанием и деятельностью: «Живое движение порождает действие, действие порождает самосознание, самосознание порождает деятельность, деятельность порождает сознание, сознание порождает свободное действие, свободное действие порождает личность, личность порождает новые виды деятельности, расширяет собственно сознание… В любом случае, когда превращенные формы входят в другие более широкие структуры или выступают автономно, между ними имеются живые противоречия, выступающие одновременно и как точки роста, и как движущие силы развития. Их единство – это лишь моменты в их бытии. С этой точки зрения сколько-нибудь длительное единство сознания и деятельности – это смерть того и другого. Мы уже не говорим о том, что каждая из превращенных форм имеет и собственное сложное строение. Равновесность и гармония между ее компонентами непрерывно нарушается открытостью превращенной формы к среде, к влиянию других форм. Отсюда кризисы, взрывы, катастрофы (часто очистительные) в жизни человека, в его сознании и деятельности. На психологическом языке это чаще звучит как аффекты, драмы, трагедии. Даже когда равновесие сохраняется, оно не статично, оно не обладает устойчивостью, нарушается, имеет динамический характер… Наконец, каждая из превращенных форм имеет свои собственные законы развития, в том числе и спонтанного. Источником развития является гетерогенность как исходных натуральных форм (например, живого движения), так и возникающих на их основе превращенных форм. Понимание психического развития и развития человека как порождение превращенных форм – вызов современной психологии со стороны философии культуры и цивилиза– ции»

Отсюда кризисы, взрывы, катастрофы (часто очистительные) в жизни человека, в его сознании и деятельности. На психологическом языке это чаще звучит как аффекты, драмы, трагедии. Даже когда равновесие сохраняется, оно не статично, оно не обладает устойчивостью, нарушается, имеет динамический характер… Наконец, каждая из превращенных форм имеет свои собственные законы развития, в том числе и спонтанного. Источником развития является гетерогенность как исходных натуральных форм (например, живого движения), так и возникающих на их основе превращенных форм. Понимание психического развития и развития человека как порождение превращенных форм – вызов современной психологии со стороны философии культуры и цивилиза– ции»

О спонтанности сознания см.:

1. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. – М., 1980.

2. Мамардашвили М. К. Сознание как философская проблема. //Вопросы философии – 1990. – № 10.

3. Налимов В. В. Спонтанность сознания. – М. , 1980.

, 1980.

Структура сознания

Л. Фейербах выдвинул идею о существовании сознания для сознания и сознания для бытия. Эта идея развивалась Л. С. Выготским.

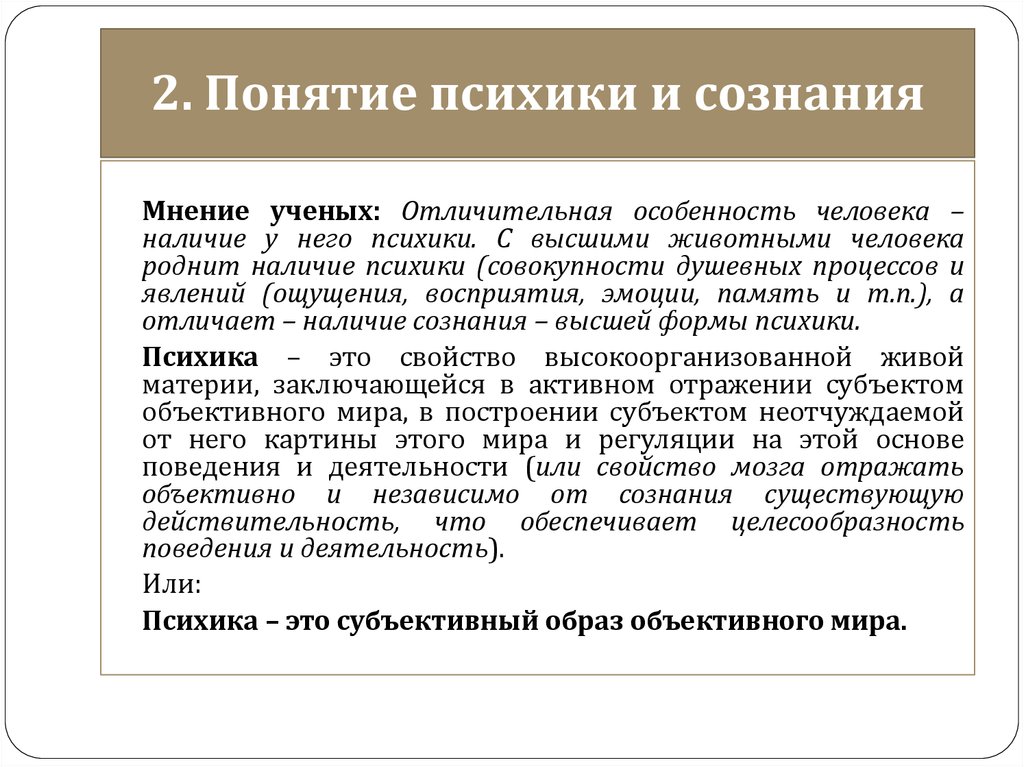

А. Н. Леонтьев выделял три составляющих в структуре сознания:

– чувственную ткань образа;

– значение;

– смысл.

В. П. Зинченко добавляет еще один компонент в эту структуру: биодинамическую ткань движения и действия. Тогда можно представить себе структуру сознания схематично следующим образом:

Еще один вариант структуры сознания предлагается Ф. Е. Василюком[28].

Литература:

1. Анцыферова Л. И. Принцип связи психики и деятельности и методология психологии. //Методологические и теоретические проблемы психологии. /Под ред. Е. В. Шороховой. – М.: Наука, 1969.

2. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: МГУ, 1975.

Принцип иллюзионизма — основной принцип манипуляционной психологии

Принцип иллюзионизма — основной принцип манипуляционной психологии

На основе систематических исследований и наблюдений автором впервые разработано новое направление в психологии — манипуляционная психология и введены новые принципы. Основой манипуляционной

Основой манипуляционной

32. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ И ЭКСТЕРИОРИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

32. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ И ЭКСТЕРИОРИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Выделяют три основных вида деятельности: игра, учение, труд.Специфическая особенность игры состоит в том, что ее целью является сама игра как деятельность, а не те практические результаты,

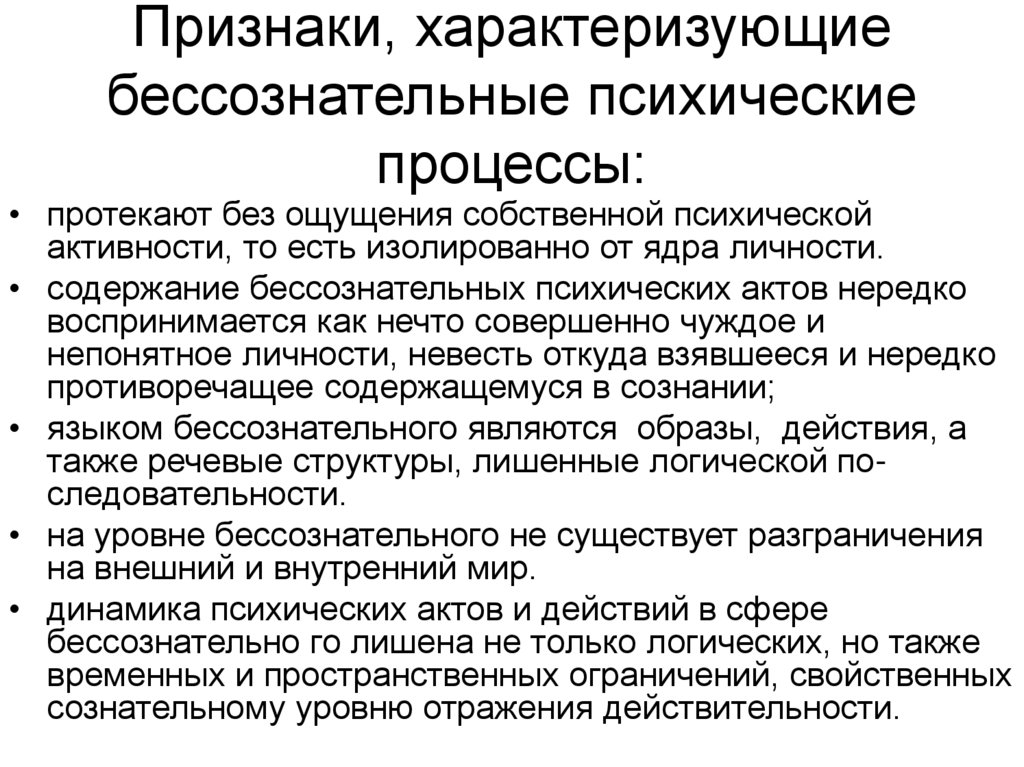

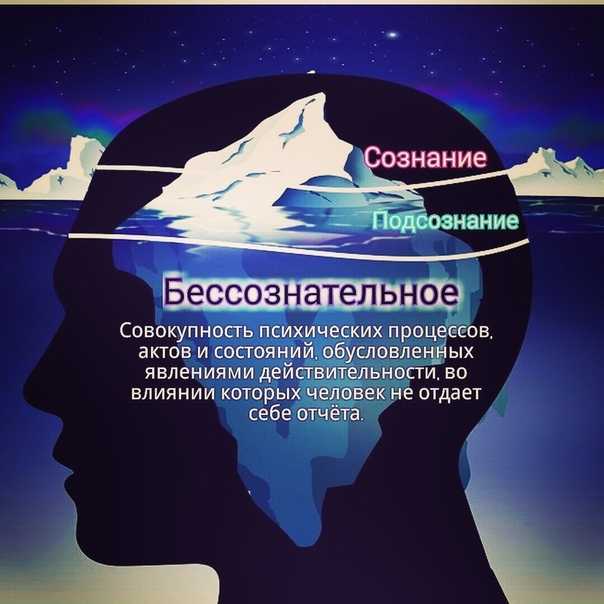

§ 2. Взаимосвязь трех уровней психической деятельности человека: бессознательного, подсознательного и сознательного. Текущая организация сознания — внимание

§ 2. Взаимосвязь трех уровней психической деятельности человека: бессознательного, подсознательного и сознательного. Текущая организация сознания — внимание Психическая деятельность человека, его психика функционируют одновременно на трех взаимосвязанных уровнях:

Возможные мотивы сопротивления принципу единства

Возможные мотивы сопротивления принципу единства

? Это такой принцип, которому можно сопротивляться всю жизнь. Почему? Потому что нас учили: раздельность— смысл нашей человечности. Мы верим в границы, пределы, ярлыки и традиции. Нас учили смотреть на «других» как на

Почему? Потому что нас учили: раздельность— смысл нашей человечности. Мы верим в границы, пределы, ярлыки и традиции. Нас учили смотреть на «других» как на

Как добиться внутреннего единства?

Как добиться внутреннего единства? Проведите несколько опытов по достижению внутреннего единства. Быть может, видя, что даже малейший след внутреннего примирения может сделать вас счастливым, вы признаете свое право на легкую

5. Техника «Альфонса и Гастона» для достижения единства личности

5. Техника «Альфонса и Гастона» для достижения единства личности Сравните отношения между вашим сознанием и подсознанием с историей о двух известных героях: Гастоне и Альфонсе. Они всегда вежливы, уступают друг другу места:«Пожалуйста, прошу вас, господин Гастон, вы

Возможные мотивы сопротивления принципу единства

Возможные мотивы сопротивления принципу единства

• Это такой принцип, которому можно сопротивляться всю жизнь.

5. Распад единства в многообразие

5. Распад единства в многообразие Дальнейшее вращение космогонического круга низвергает Единое во многое. Тем самым великий перелом, трещина, раскалывает созданный мир на два очевидно противоположных плана бытия. В схеме Пайоре люди возникают снизу, из тьмы и тут же

Методика определения степени ценностно-ориентационного единства группы

Методика определения степени ценностно-ориентационного единства группы Использование методики определения ценностно-ориентационного единства (ЦОЕ) группы позволяет экспериментатору ответить на вопрос о том, можно ли считать данную конкретную функционирующую группу

Тайна телесного единства

Тайна телесного единства

Семья, жизнь в браке дают нормальное разрешение всех тех запросов и стремлений, которые связаны в нас с полом. Правда, в наше время стала очень сложна семейная жизнь — главным образом из-за тех экономических трудностей, которые чрезвычайно тяжело

Правда, в наше время стала очень сложна семейная жизнь — главным образом из-за тех экономических трудностей, которые чрезвычайно тяжело

Понимание единства

Понимание единства Таким образом, мы должны понять, что цель жизни – познание, расширение сознания, постоянное стремление постичь Бесконечность, чтобы найти свое единство с ней.Роберт Браунинг писал: Такие люди и сейчас бывают — Сияют между толпами убогих, Зовя с собой,

Принцип единства сознания, личности и деятельности

Принцип единства сознания, личности и деятельности «Деятельность и сознание не два в разные стороны обращенных аспекта. Они образуют органическое целое – не тождество, но единство», – писал Сергей Леонидович Рубинштейн в 1935 г. И формулировка этого принципа вскоре стала

С.

Л. Рубинштейн. Основы общей психологии >> РЕЧЬ И ОБЩЕНИЕ. ФУНКЦИИ РЕЧИ Изучая человеческое сознание и подчеркивая его связь с деятельностью, в которой оно не только проявляется, но и формир…

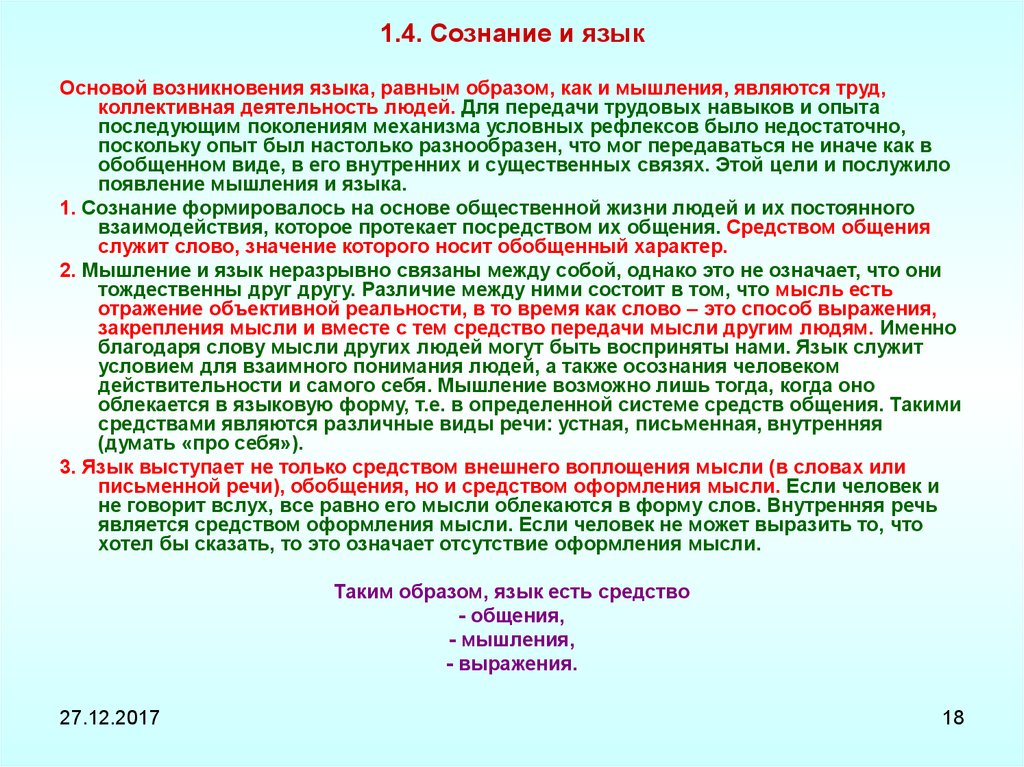

Л. Рубинштейн. Основы общей психологии >> РЕЧЬ И ОБЩЕНИЕ. ФУНКЦИИ РЕЧИ Изучая человеческое сознание и подчеркивая его связь с деятельностью, в которой оно не только проявляется, но и формир… РЕЧЬ И ОБЩЕНИЕ. ФУНКЦИИ РЕЧИ Изучая человеческое сознание и подчеркивая его связь с деятельностью, в которой оно не только проявляется, но и формируется, нельзя отвлечься от того, что человек — общественное существо, его деятельность — общественная деятельность и сознание его — общественное сознание.

Сознание человека формируется в процессе общения между людьми.

Совершающийся на основе совместной практической деятельности процесс духовного, сознательного общения между людьми осуществляется через посредство речи.

Поэтому конкретную реализацию положение об общественном характере человеческого сознания получает в признании единства речи или языка и сознания.

«Язык, — писал К.

Маркс, — есть практическое, существующее и для других людей и лишь и тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание»2.

В значительной мере благодаря речи индивидуальное сознание каждого человека, не ограничиваясь личным опытом, собственными наблюдениями, через посредство языка питается и обогащается результатами общественного опыта; наблюдения и знания всех людей становятся или могут благодаря речи стать достоянием каждого.

Речь вместе с тем своеобразно размыкает для меня сознание другого человека, делая его доступным для многогранных и тончайшим образом нюансированных воздействий.

Включаясь в процесс реальных практических отношений, общей деятельности людей, речь через сообщение (выражение, воздействие) включает в него сознание человека.

Благодаря речи сознание одного человека становится данностью для другого.

Основная функция сознания — это осознание бытия, его отражение.

Эту функцию язык и речь выполняют специфическим образом: они отражают бытие, обозначая его.

Речь — это язык, функционирующий в контексте индивидуального сознания.

В соответствии с этим психология речи отграничивается от языкознания, изучающего язык; вместе с тем определяется специфический объект психологии речи в отличие от психологии мышления, чувств и т.

д.

, которые выражаются в форме речи. Фиксированные в языке обобщенные значения, отражающие общественный опыт, приобретают в контексте индивидуального сознания в связи с мотивами и целями, определяющими речь как акт деятельности индивида, индивидуальное значение или смысл, отражающие личное отношение говорящего — не только его знания, но и его переживания в том неразрывном их единстве и взаимопроникновении, в котором они даны в сознании индивида.

Так же как индивидуальное сознание отлично от общественного сознания, психология от идеологии, так же речь отлична от языка.

Вместе с тем они взаимосвязаны: как индивидуальное сознание опосредовано общественным, психология человека — идеологией, так и речь, а вместе с ней речевое мышление индивида обусловлены языком: лишь посредством отложившихся в языке форм общественного мышления может индивид в своей речи сформулировать собственную мысль.

Речь, слово являются специфическим единством чувственного и смыслового содержания.

Всякое слово имеет смысловое — семантическое — содержание, которое составляет его значение.

Фиксированные в языке обобщенные значения, отражающие общественный опыт, приобретают в контексте индивидуального сознания в связи с мотивами и целями, определяющими речь как акт деятельности индивида, индивидуальное значение или смысл, отражающие личное отношение говорящего — не только его знания, но и его переживания в том неразрывном их единстве и взаимопроникновении, в котором они даны в сознании индивида.

Так же как индивидуальное сознание отлично от общественного сознания, психология от идеологии, так же речь отлична от языка.

Вместе с тем они взаимосвязаны: как индивидуальное сознание опосредовано общественным, психология человека — идеологией, так и речь, а вместе с ней речевое мышление индивида обусловлены языком: лишь посредством отложившихся в языке форм общественного мышления может индивид в своей речи сформулировать собственную мысль.

Речь, слово являются специфическим единством чувственного и смыслового содержания.

Всякое слово имеет смысловое — семантическое — содержание, которое составляет его значение. Слово обозначает предмет (его качества, действия и т.

д.

), который оно обобщенно отражает.

Обобщенное отражение предметного содержания составляет значение слова.

Но значение — не пассивное отражение предмета самого по себе как «вещи в себе», вне практически действенных отношений между людьми.

Значение слова, обобщенно отражающее предмет, включенный в реальные действенные общественные взаимоотношения людей, определяется через функцию этого предмета в системе человеческой деятельности.

Формируясь в общественной деятельности, оно включено в процесс общения между людьми.

Значение слова — это познавательное отношение человеческого сознания к предмету, опосредованное общественными отношениями между людьми.

Слово обозначает предмет (его качества, действия и т.

д.

), который оно обобщенно отражает.

Обобщенное отражение предметного содержания составляет значение слова.

Но значение — не пассивное отражение предмета самого по себе как «вещи в себе», вне практически действенных отношений между людьми.

Значение слова, обобщенно отражающее предмет, включенный в реальные действенные общественные взаимоотношения людей, определяется через функцию этого предмета в системе человеческой деятельности.

Формируясь в общественной деятельности, оно включено в процесс общения между людьми.

Значение слова — это познавательное отношение человеческого сознания к предмету, опосредованное общественными отношениями между людьми.

Таким образом, речь первично отображает не сам по себе предмет вне людских отношений, с тем чтобы затем служить средством духовного общения между людьми вне реальных практических отношений к предметам действительности.

Значимость предмета в реальной деятельности и слова в процессе общения представлены в речи в единстве и взаимопроникновении. Носителем значения всегда служит данный в восприятии или представлении чувственный образ — слуховой (звучание), зрительный (графический) и т.

д.

Но основным в слове является его значение, его семантическое содержание.

Материальный, чувственный носитель значения обычно как бы стушевывается и почти не осознается; на переднем плане обычно всегда — значение слова.

Только в поэзии звучание слова играет более существенную роль; помимо же этого лишь в исключительных случаях, когда в силу каких — либо особых условий слово как бы обессмысливается, на передний план в сознании выступает его чувственный носитель, его звучание.

Обычно все наше внимание сосредоточено на смысловом содержании речи.

Ее чувственная основа функционирует лишь как носитель этого смыслового содержания.

Носителем значения всегда служит данный в восприятии или представлении чувственный образ — слуховой (звучание), зрительный (графический) и т.

д.

Но основным в слове является его значение, его семантическое содержание.

Материальный, чувственный носитель значения обычно как бы стушевывается и почти не осознается; на переднем плане обычно всегда — значение слова.

Только в поэзии звучание слова играет более существенную роль; помимо же этого лишь в исключительных случаях, когда в силу каких — либо особых условий слово как бы обессмысливается, на передний план в сознании выступает его чувственный носитель, его звучание.

Обычно все наше внимание сосредоточено на смысловом содержании речи.

Ее чувственная основа функционирует лишь как носитель этого смыслового содержания.

Исходя из соотнесенности значения и знака, можно условно сказать, что чувственный носитель значения в слове выполняет по отношению к значению функцию знака, и слово, таким образом, является единством значения и знака. Однако лишь в очень относительном и условном смысле можно признать чувственный носитель значения знаком этого значения, потому что под знаком в буквальном, точном, смысле разумеют нечто, что не имеет своего внутреннего значения, — некоторую внешнюю чувственную данность, которая превращается в условного заместителя или же метку чего — то другого.

Так, если мы условимся отмечать на полях книги или рукописи одним крестиком места, которые нам нужны для одной цели, а двумя крестиками другие, которые мы хотим выделить в связи с другой работой, то эти крестики, употребляемые совершенно независимо от какого — либо внутреннего значения креста, явятся в данном случае чисто условными знаками.

Но в слове между его чувственной и смысловой стороной существует обычно значительно более тесная, внутренняя связь.

Эта связь выступает уже в фонеме: фонема не просто звук, а звук — смыслоразличитель, т.

е.

звучание, определенным образом обработанное в системе данного языка специально как носитель определенного смыслового, семантического содержания.

Однако лишь в очень относительном и условном смысле можно признать чувственный носитель значения знаком этого значения, потому что под знаком в буквальном, точном, смысле разумеют нечто, что не имеет своего внутреннего значения, — некоторую внешнюю чувственную данность, которая превращается в условного заместителя или же метку чего — то другого.

Так, если мы условимся отмечать на полях книги или рукописи одним крестиком места, которые нам нужны для одной цели, а двумя крестиками другие, которые мы хотим выделить в связи с другой работой, то эти крестики, употребляемые совершенно независимо от какого — либо внутреннего значения креста, явятся в данном случае чисто условными знаками.

Но в слове между его чувственной и смысловой стороной существует обычно значительно более тесная, внутренняя связь.

Эта связь выступает уже в фонеме: фонема не просто звук, а звук — смыслоразличитель, т.

е.

звучание, определенным образом обработанное в системе данного языка специально как носитель определенного смыслового, семантического содержания. В историческом становлении и развитии речи мы имеем в большинстве своем не звучания, которые сначала представлены как чисто чувственные данности и затем превращаются нами в знаки определенных значений; в действительности эти звучания и возникают в речи как носители некоторых значений.

Когда затем значение слова изменяется и новое слово вводится для обозначения нового понятия, обычно и тут мы не имеем дело с полным произволом, с чистой условностью.

По большей части в этих случаях мы имеем дело с переносом и преобразованием значения, которое уже было связано с данной формой.

Таким образом, даже внешняя сторона слова выходит за пределы знака в силу того, что слово имеет внутреннее значение, с которым внешняя чувственная его сторона в ходе исторического развития языка теснейшим образом связана.

Тем менее возможно — как это часто делается — трактовать слово в целом как условный знак: знак произвольно нами устанавливается; слово имеет свою историю, в силу которой оно живет независимой от нас жизнью.

В историческом становлении и развитии речи мы имеем в большинстве своем не звучания, которые сначала представлены как чисто чувственные данности и затем превращаются нами в знаки определенных значений; в действительности эти звучания и возникают в речи как носители некоторых значений.

Когда затем значение слова изменяется и новое слово вводится для обозначения нового понятия, обычно и тут мы не имеем дело с полным произволом, с чистой условностью.

По большей части в этих случаях мы имеем дело с переносом и преобразованием значения, которое уже было связано с данной формой.

Таким образом, даже внешняя сторона слова выходит за пределы знака в силу того, что слово имеет внутреннее значение, с которым внешняя чувственная его сторона в ходе исторического развития языка теснейшим образом связана.

Тем менее возможно — как это часто делается — трактовать слово в целом как условный знак: знак произвольно нами устанавливается; слово имеет свою историю, в силу которой оно живет независимой от нас жизнью.

Это положение необходимо особенно подчеркнуть во всем его принципиальном значении в противовес той психологии речи, которая пытается свести слово в целом к роли условного знака.

При трактовке слова как знака, значение которого вне его, непосредственно в предмете (составляющем интенцию слова), слово только обозначает, а не отражает предмет.

Между предметом и словом утрачивается в таком случае внутренняя связь по содержанию: слово как знак и предмет противостоят друг другу как две по существу между собой не связанные данности, которые внешне соотносятся друг с другом, поскольку одна чисто условно превращается в заместителя другой; связь между словом как знаком и предметом, который оно обозначает, неизбежно приобретает чисто условный характер, поскольку знак как таковой, не имея внутреннего значения, которое отображает предмет в его смысловом содержании, по существу объективно никак не связан с предметом.

В действительности же значение слова — это его собственное семантическое содержание, являющееся обобщенным отражением предмета. Поскольку слово — отражение предмета, между словом и предметом устанавливается внутренняя связь по существу, по общности содержания.

Именно поэтому слово перестает быть только знаком, каким оно становится неизбежно, когда значение слова выносится за его пределы.

Связь слова с предметом не «реальная», природой предустановленная, а идеальная; но она не конвенциональна, не условна, а исторична.

Знак в специфическом смысле слова — условная метка, произвольно нами устанавливаемая; слово же имеет свою историю, независимую от нас жизнь, в ходе которой с ним может что — то произойти, что зависит не от того, как мы «условились» его трактовать, а от предметного содержания, в которое включает нас слово.

Различны для подлинного слова как исторического образования языка и условного знака также объем и условия функционирования в процессе коммуникации, сообщении и понимании.

Связь слова с предметом является основной и определяющей для его значения; но связь эта не непосредственная, а опосредованная — через обобщенное семантическое содержание слова — через понятие или образ.

Поскольку слово — отражение предмета, между словом и предметом устанавливается внутренняя связь по существу, по общности содержания.

Именно поэтому слово перестает быть только знаком, каким оно становится неизбежно, когда значение слова выносится за его пределы.

Связь слова с предметом не «реальная», природой предустановленная, а идеальная; но она не конвенциональна, не условна, а исторична.

Знак в специфическом смысле слова — условная метка, произвольно нами устанавливаемая; слово же имеет свою историю, независимую от нас жизнь, в ходе которой с ним может что — то произойти, что зависит не от того, как мы «условились» его трактовать, а от предметного содержания, в которое включает нас слово.

Различны для подлинного слова как исторического образования языка и условного знака также объем и условия функционирования в процессе коммуникации, сообщении и понимании.

Связь слова с предметом является основной и определяющей для его значения; но связь эта не непосредственная, а опосредованная — через обобщенное семантическое содержание слова — через понятие или образ. Более или менее значительную роль в обобщенном семантическом содержании слова может играть — особенно в поэтическом языке — и языковой образ, который нельзя отожествлять попросту с наглядной данностью как таковой, поскольку языковой образ это всегда уже значащий образ, строение которого определено существенными для его значения отношениями.

Более или менее значительную роль в обобщенном семантическом содержании слова может играть — особенно в поэтическом языке — и языковой образ, который нельзя отожествлять попросту с наглядной данностью как таковой, поскольку языковой образ это всегда уже значащий образ, строение которого определено существенными для его значения отношениями.

Значение и предметная соотнесенность слова, которые в ряде теорий расчленяются как две разнородные и друг другу противопоставляемые функции (обозначающая и номинативная или номинативная и указательная, индикативная и т.

п.

), в действительности являются двумя звеньями в едином процессе возникновения и употребления значения слова: предметная отнесенность слова осуществляется через его значение; вместе с тем указание на предметную отнесенность слова само не что иное, как низшая или начальная ступень раскрытия его значения — недостаточно обобщенного, чтобы включиться в относительно самостоятельный специальный понятийный контекст какой — нибудь системы понятий и вычлениться таким образом из случайных связей, в которых обобщенное содержание значения в том или ином случае бывает дано. В тех случаях, когда — на более высоких уровнях обобщения и абстракции — значение слов как будто вычленяется из чувственно данной предметности, оно опять — таки раскрывается в производной понятийной предметности той или иной научной области (научный «предмет» — арифметика, алгебра, геометрия и т.

д.

).

В результате оперирование понятиями, значениями слов начинает как будто бы совершаться в двух различных планах или плоскостях: с одной стороны, в плане понятийном — определение значения слова посредством его отношения к другим понятиям, — а с другой стороны — отнесение его к предметам действительности в целях его реализации и вместе с тем квалификации соответствующих предметов.

Однако по существу речь при этом идет о двух хотя и дифференцируемых, но принципиально в конечном счете однородных операциях — раскрытия значения в предметном контексте — в одном случае чувственно представленной действительности, в другом — данной опосредованно в плане понятийно оформленных определений.

Лишь в мистифицированном представлении «объективного идеализма» эти два плана вовсе распадаются, и понятие противопоставляется действительности как вовсе независимый от нее мир «идеального бытия».

В тех случаях, когда — на более высоких уровнях обобщения и абстракции — значение слов как будто вычленяется из чувственно данной предметности, оно опять — таки раскрывается в производной понятийной предметности той или иной научной области (научный «предмет» — арифметика, алгебра, геометрия и т.

д.

).

В результате оперирование понятиями, значениями слов начинает как будто бы совершаться в двух различных планах или плоскостях: с одной стороны, в плане понятийном — определение значения слова посредством его отношения к другим понятиям, — а с другой стороны — отнесение его к предметам действительности в целях его реализации и вместе с тем квалификации соответствующих предметов.

Однако по существу речь при этом идет о двух хотя и дифференцируемых, но принципиально в конечном счете однородных операциях — раскрытия значения в предметном контексте — в одном случае чувственно представленной действительности, в другом — данной опосредованно в плане понятийно оформленных определений.

Лишь в мистифицированном представлении «объективного идеализма» эти два плана вовсе распадаются, и понятие противопоставляется действительности как вовсе независимый от нее мир «идеального бытия». В действительности для того, чтобы раскрыть значение, надо прежде всего установить его предметную отнесенность, а для того, чтобы установить предметную отнесенность значения, надо установить понятийное содержание соответствующего чувственно данного предмета.

Значение каждого слова в своей понятийной определенности соотносительно с определенным контекстом, которому оно по существу принадлежит.

Вместе с тем всегда имеется ограниченный самим значением комплекс других возможных контекстов, в которых слово по своему семантическому содержанию может функционировать.

В этих новых контекстах слово может приобрести новое семантическое содержание путем надстройки над его значением связанного с ним, но выходящего за его пределы, дополнительного смыслового содержания.

Это изменение значения слова путем надстройки приводит к тому, что слово приобретает в данном контексте или ситуации смысл, отличный от его значения.

Вместе с тем употребление слова в различных или изменяющихся контекстах приводит в конце концов к тому, что новое содержание не надстраивается лишь над ним, а включается в него и, преобразуя его, закрепляется в нем так, что оно входит в собственное значение слова и сохраняется за ним и вне данного контекста.

В действительности для того, чтобы раскрыть значение, надо прежде всего установить его предметную отнесенность, а для того, чтобы установить предметную отнесенность значения, надо установить понятийное содержание соответствующего чувственно данного предмета.

Значение каждого слова в своей понятийной определенности соотносительно с определенным контекстом, которому оно по существу принадлежит.

Вместе с тем всегда имеется ограниченный самим значением комплекс других возможных контекстов, в которых слово по своему семантическому содержанию может функционировать.

В этих новых контекстах слово может приобрести новое семантическое содержание путем надстройки над его значением связанного с ним, но выходящего за его пределы, дополнительного смыслового содержания.

Это изменение значения слова путем надстройки приводит к тому, что слово приобретает в данном контексте или ситуации смысл, отличный от его значения.

Вместе с тем употребление слова в различных или изменяющихся контекстах приводит в конце концов к тому, что новое содержание не надстраивается лишь над ним, а включается в него и, преобразуя его, закрепляется в нем так, что оно входит в собственное значение слова и сохраняется за ним и вне данного контекста. Так, в процессе употребления слова его значение не только реализуется, но и видоизменяется либо методом надстройки, приводящим к образованию вокруг инвариантного ядра значения подвижной, от случая к случаю изменяющейся, семантической сферы смысла слова при данном его употреблении, либо методом преобразования и новой закладки значения слова, приводящим к изменению самого значения.

В общей теории речи, которая таким образом вкратце нами намечена, два положения должны быть особо выделены ввиду их большого принципиального значения.

Так, в процессе употребления слова его значение не только реализуется, но и видоизменяется либо методом надстройки, приводящим к образованию вокруг инвариантного ядра значения подвижной, от случая к случаю изменяющейся, семантической сферы смысла слова при данном его употреблении, либо методом преобразования и новой закладки значения слова, приводящим к изменению самого значения.

В общей теории речи, которая таким образом вкратце нами намечена, два положения должны быть особо выделены ввиду их большого принципиального значения.

1.

Речь, слово — не условный знак, его значение не вне его; слово, речь имеют семантическое, смысловое содержание — значение, которое является обобщенным обозначающим определением своего предмета.

Отношение слова как обозначающего к обозначаемому им предмету — это познавательное отношение 2.

Обозначающее отражение предмета в значении слова, как и отражение вообще, является не пассивным процессом.

Мы познаем и осознаем действительность, воздействуя на нее; мы познаем предметное значение, оформляемое в слове, воздействуя на предмет и выявляя его функцию в системе общественной деятельности. Слово возникает в общении и служит для общения.

Слово возникает в общении и служит для общения.

На основе коммуникативных отношений между людьми познавательная функция превращается в специфическую обозначающую функцию.

Для бихевиориста значение сводится к голому употреблению предмета (значение как совокупность употреблений предмета по Дж.

Уотсону) вне обобщающего его осознания.

Для интроспекциониста значение слова сводится к внутреннему смыслу, вне употреблений предмета, вне его реальной функции в действенном плане.

В действительности значение слова, с одной стороны, формируется в процессе обобщенного осознания его употребления, а с другой — своей обобщенной общественной значимостью, складывающейся на основе общественной практики, значение регулирует употребление предмета в действиях индивида.

Из этих двух положений вытекает, что было бы в корне неправильно представлять себе дело так, будто значение слова сначала возникает в созерцательном отношении индивидуального сознания к предмету, а затем оно поступает в оборот, начиная выполнять свою функцию как средство общения между людьми; сначала в значении слова выделяется обобщение и затем на этой основе происходит общение. В действительности же слово потому и может служить для обобщения, что оно возникает в действенном и сознательном общении.

В действительности же слово потому и может служить для обобщения, что оно возникает в действенном и сознательном общении.

Вовлекая предмет в деятельность, всегда реально осуществляемую у человека как общественная деятельность, человек извлекает из него значение, оформляющееся в слове, которое, возникая в общении, служит для общения.

Семантический характер человеческой речи обусловливает возможность ей использования для сознательного общения посредством обозначения своих мыслей и чувств для сообщения их другому. Необходимая для общения эта семантическая, сигнификативная (обозначающая) функция сформировалась в общении, точнее, в совместной общественной деятельности людей, включающей их реальное, практическое и совершающееся посредством речи идеальное общение, в единстве и взаимопроникновении одного и другого.

Функция общения или сообщения — коммуникативная функция речи — включает в себя ее функции как средства выражения и как средства воздействия. Эмоциональная функция речи принадлежит к генетически первичным ее функциям.

Об этом можно заключить и по тому, что при афатических расстройствах она дольше всего сохраняется.

Когда при афатических заболеваниях генетически более поздняя и более высокая по своему уровню «интеллектуальная» речь расстроена, эмоциональные компоненты речи, «эмоциональная» речь (X.

Джексон) иногда сохраняется.

Так, некоторые больные не в состоянии сказать или даже повторить слова какой — нибудь песни, но в состоянии ее пропеть1 .

Эмоциональная функция речи принадлежит к генетически первичным ее функциям.

Об этом можно заключить и по тому, что при афатических расстройствах она дольше всего сохраняется.

Когда при афатических заболеваниях генетически более поздняя и более высокая по своему уровню «интеллектуальная» речь расстроена, эмоциональные компоненты речи, «эмоциональная» речь (X.

Джексон) иногда сохраняется.

Так, некоторые больные не в состоянии сказать или даже повторить слова какой — нибудь песни, но в состоянии ее пропеть1 .

Выразительная функция сама по себе не определяет речи: речь не отожествима с любой выразительной реакцией. Речь есть только там, где есть семантика, значение, имеющее материальный носитель в виде звука, жеста, зрительного образа и т. д. Но у человека самые выразительные моменты переходят в семантику.

Всякая речь говорит о чем — то, т.

е.

имеет какой — то предмет; всякая речь вместе с тем обращается к кому — то — к реальному или возможному собеседнику или слушателю, и всякая речь вместе с тем выражает что — то — то или иное отношение говорящего к тому, о чем он говорит, и к тем, к кому он реально или мысленно обращается. Стержнем или канвой смыслового содержания речи является то, что она обозначает.

Но живая речь обычно выражает неизмеримо больше, чем она собственно обозначает.

Благодаря заключенным в ней выразительным моментам, она сплошь и рядом выходит за пределы абстрактной системы значений.

При этом подлинный конкретный смысл речи раскрывается по большей мере через эти выразительные моменты (интонационные, стилистические и пр.

).

Подлинное понимание речи достигается не одним лишь знанием словесного значения употребленных в ней слов; существеннейшую роль в нем играет истолкование, интерпретация этих выразительных моментов, раскрывающих тот более или менее сокровенный внутренний смысл, который вкладывается в нее говорящим.

Речь как средство выражения включается в совокупность выразительных движений — наряду с жестом, мимикой и пр.

Звук как выразительное движение имеется и у животных.

В различных ситуациях, при различном состоянии животные издают звуки, каждый из которых более или менее единообразно связан с определенной ситуацией.

Стержнем или канвой смыслового содержания речи является то, что она обозначает.

Но живая речь обычно выражает неизмеримо больше, чем она собственно обозначает.

Благодаря заключенным в ней выразительным моментам, она сплошь и рядом выходит за пределы абстрактной системы значений.

При этом подлинный конкретный смысл речи раскрывается по большей мере через эти выразительные моменты (интонационные, стилистические и пр.

).

Подлинное понимание речи достигается не одним лишь знанием словесного значения употребленных в ней слов; существеннейшую роль в нем играет истолкование, интерпретация этих выразительных моментов, раскрывающих тот более или менее сокровенный внутренний смысл, который вкладывается в нее говорящим.

Речь как средство выражения включается в совокупность выразительных движений — наряду с жестом, мимикой и пр.

Звук как выразительное движение имеется и у животных.

В различных ситуациях, при различном состоянии животные издают звуки, каждый из которых более или менее единообразно связан с определенной ситуацией. Каждый крик является выражением определенного аффективного состояния (гнева, голода и т.

д.

).

Эти инстинктивные выразительные движения животных еще не являются речью — даже в тех случаях, когда издаваемые животным крики передают его возбуждение другим: животное при этом лишь заражает других своим эмоциональным возбуждением, а не сообщает о нем.

В них отсутствует обозначающая функция.

Каждый крик является выражением определенного аффективного состояния (гнева, голода и т.

д.

).

Эти инстинктивные выразительные движения животных еще не являются речью — даже в тех случаях, когда издаваемые животным крики передают его возбуждение другим: животное при этом лишь заражает других своим эмоциональным возбуждением, а не сообщает о нем.

В них отсутствует обозначающая функция.

Пока крик является только выразительным движением, сопровождающим аффективно — эмоциональное состояние, он может для кого — нибудь, кто установил и осознал связь, существующую между ними, стать знаком, признаком наличия этого состояния.

Но речью, словом звук становится лишь тогда, когда он перестает только сопровождать соответствующее аффективное состояние субъекта, а начинает его обозначать.

Эмоционально — выразительная функция речи как таковой принципиально отлична от непроизвольной и неосмысленной выразительной реакции.

Выразительная функция, включаясь в человеческую речь, перестраивается, входя в ее семантическое содержание. В таком виде эмоциональность играет в речи человека значительную роль.

Неправильно было бы целиком интеллектуализировать речь, превращая ее только в орудие мышления.

В ней есть эмоционально — выразительные моменты, проступающие в ритме, паузах, в интонациях, в модуляциях голоса и других выразительных, экспрессивных моментах, которые в большей или меньшей степени всегда имеются в речи, — особенно в устной, сказываясь, впрочем, и в письменной речи — в ритме и расстановке слов; выразительные моменты речи проявляются далее в стилистических особенностях речи, в различных нюансах и оттенках.

Живая человеческая речь не является только «чистой» формой абстрактного мышления; она не сводится лишь к совокупности значений.

Она обычно выражает и эмоциональное отношение человека к тому, о чем он говорит, и часто к тому, к кому он обращается.

Можно даже сказать, что чем выразительнее речь, тем более она речь, а не только язык, потому что чем выразительнее речь, тем больше в ней выступает говорящий, его лицо, он сам.

В таком виде эмоциональность играет в речи человека значительную роль.

Неправильно было бы целиком интеллектуализировать речь, превращая ее только в орудие мышления.

В ней есть эмоционально — выразительные моменты, проступающие в ритме, паузах, в интонациях, в модуляциях голоса и других выразительных, экспрессивных моментах, которые в большей или меньшей степени всегда имеются в речи, — особенно в устной, сказываясь, впрочем, и в письменной речи — в ритме и расстановке слов; выразительные моменты речи проявляются далее в стилистических особенностях речи, в различных нюансах и оттенках.

Живая человеческая речь не является только «чистой» формой абстрактного мышления; она не сводится лишь к совокупности значений.

Она обычно выражает и эмоциональное отношение человека к тому, о чем он говорит, и часто к тому, к кому он обращается.

Можно даже сказать, что чем выразительнее речь, тем более она речь, а не только язык, потому что чем выразительнее речь, тем больше в ней выступает говорящий, его лицо, он сам.

Будучи средством выражения, речь является вместе с тем и средством воздействия.

Функция воздействия в человеческой речи одна из первичных, наиболее основных ее функций.

Человек говорит для того, чтобы воздействовать, если не непосредственно на поведение, то на мысль или чувства, на сознание других людей.

Речь имеет социальное предназначение, она средство общения, и эту функцию она выполняет в первую очередь, поскольку она служит средством воздействия.

И эта функция воздействия в речи человека специфична.

Звуки, издаваемые животными в качестве «выразительных», выполняют и сигнальную функцию, но человеческая речь, речь в подлинном смысле слова, принципиально отличается от тех звукосигналов, которые издают животные.

Крик, издаваемый сторожевым животным или вожаком стаи, табуна и т.

д.

, может послужить для других животных сигналом, по которому они пускаются в бегство или нападают.

Эти сигналы являются у животных инстинктивными или условно — рефлекторными реакциями.

Животное, издавая такой сигнальный крик, издает его не для того, чтобы известить других о надвигающейся опасности, а потому, что этот крик вырывается у него в определенной ситуации. Когда другие животные пускаются по данному сигналу в бегство, они также делают это не потому, что они «поняли» сигнал, поняли то, что он обозначает, а потому, что после такого крика вожак обычно пускается в бегство и для животного наступила связанная с опасностью ситуация; таким образом, между криком и бегством создалась условно — рефлекторная связь; это связь между бегством и криком, а не тем, что он обозначает.

Когда другие животные пускаются по данному сигналу в бегство, они также делают это не потому, что они «поняли» сигнал, поняли то, что он обозначает, а потому, что после такого крика вожак обычно пускается в бегство и для животного наступила связанная с опасностью ситуация; таким образом, между криком и бегством создалась условно — рефлекторная связь; это связь между бегством и криком, а не тем, что он обозначает.

Сигнальная мимика животных может иметь своим следствием ту или иную реакцию других животных; но средством сознательного поведения, при помощи которого субъект в состоянии оказать воздействие, соответствующее поставленной им цели, может быть только речь, которая что — то обозначает, имеет определенное значение.

Чтобы включиться в речь, сигнальная функция выразительных движений должна перестроиться на семантической основе; непроизвольный сигнал должен приобрести осознанное значение.

Речь в подлинном смысле слова является средством сознательного воздействия и сообщения, осуществляемых на основе семантического содержания речи, — в этом специфика речи в подлинном смысле слова. Ни одному ученому не удалось констатировать наличие такой сигнификативной связи у какого — либо животного.

Все попытки Н.

Келлога и Р.

Иеркса обучить обезьян речи кончились полной неудачей.

Функция обозначения отсутствует у животных.

Ни одному ученому не удалось констатировать наличие такой сигнификативной связи у какого — либо животного.

Все попытки Н.

Келлога и Р.

Иеркса обучить обезьян речи кончились полной неудачей.

Функция обозначения отсутствует у животных.

В своих опытах В.

Келер, дав обезьянам ведра с красками и кисти, создал максимально благоприятные условия для выявления у животных способности создать изображение какого — то предмета.

Обезьяны с большой охотой раскрашивали окружающие предметы, они измазали все стены, но ни разу, при самом тщательном наблюдении, Келеру не удалось констатировать, чтобы животные рассматривали продукты своей мазни как изображение, как знаки чего — то другого.

Изобразительного рисунка у них не наблюдалось; функция знака отсутствовала.

В своем исследовании Л.

Бутан констатировал, что три различных крика у гиббона соответствовали различной интенсивности голода, а не различным видам пищи, которая давалась обезьяне.

Тот же крик употреблялся при определенной степени голода, какая бы пища ни давалась гиббону, и разные крики при различной степени голода и одной и той же пище Каждый крик был, таким образом, выражением одного и того же аффективного состояния, а не обозначением объективных обстоятельств или предметов.

Итак, в речи человека можно психологическим анализом выделить различные функции, но они не внешние друг другу аспекты; они включены в единство, внутри которого они друг друга определяют и опосредуют.

Так, речь выполняет свою функцию сообщения на основе ее смысловой, семантической, обозначающей функции.

Но не в меньшей, а в еще большей степени и обратно — семантическая функция обозначения формируется на основе коммуникативной функции речи.

По существу общественная жизнь, общение придает крику функцию значения.

Выразительное движение из эмоциональной разрядки может стать речью, приобрести значение только в силу того, что субъект замечает то воздействие, которое оно оказывает на других.

Ребенок сначала издает крик потому, что он голоден, а затем пользуется им для того, чтобы его накормили.

Звук сначала выполняет функции обозначения объективно, служа сигналом для другого.

Лишь благодаря тому, что он выполняет эту функцию в отношении другого, он нами осознается в своем значении, приобретает для нас значение. Первоначально отражаясь в сознании другого человека, речь приобретает значение для нас самих.

Так и в дальнейшем — из употребления слова мы устанавливаем все более точно его значение, сначала мало осознанное, по тому значению, в каком оно понимается другими.

Понимание является одним из конституирующих моментов речи.

Возникновение речи вне общества невозможно, речь — социальный продукт; предназначенная для общения, она и возникает в общении.

Притом социальная предназначенность речи определяет не только ее генезис; она отражается и на внутреннем, смысловом содержании речи.

Две основные функции речи — коммуникативная и сигнификативная, благодаря которым речь является средством общения и формой существования мысли, сознания, формируются одна через другую и функционируют одна в другой.

Социальный характер речи как средства общения и ее обозначающий характер неразрывно связаны между собой.

В речи в единстве и внутреннем взаимопроникновении представлены общественная природа человека и свойственная ему сознательность.

Первоначально отражаясь в сознании другого человека, речь приобретает значение для нас самих.

Так и в дальнейшем — из употребления слова мы устанавливаем все более точно его значение, сначала мало осознанное, по тому значению, в каком оно понимается другими.

Понимание является одним из конституирующих моментов речи.

Возникновение речи вне общества невозможно, речь — социальный продукт; предназначенная для общения, она и возникает в общении.

Притом социальная предназначенность речи определяет не только ее генезис; она отражается и на внутреннем, смысловом содержании речи.

Две основные функции речи — коммуникативная и сигнификативная, благодаря которым речь является средством общения и формой существования мысли, сознания, формируются одна через другую и функционируют одна в другой.

Социальный характер речи как средства общения и ее обозначающий характер неразрывно связаны между собой.

В речи в единстве и внутреннем взаимопроникновении представлены общественная природа человека и свойственная ему сознательность. Всякая реальная конкретная речь или высказывание человека являются определенной специфической деятельностью или действием его, которые исходят из тех или иных мотивов и преследуют определенную цель.

В контексте этих мотивов и целей говорящего объективный смысл или значение его высказывания приобретает новый смысл: за объективным содержанием того, что сказал говорящий, выступает то, что он имел в виду, то, что он хотел высказать — дать почувствовать, или понять, то, ради чего он все это сказал.

Предметный текст оказывается снабженным более или менее богатым и выразительным подтекстом.

Образующийся таким образом личностный контекст определяет смысл речи как высказывания данного человека.

Строясь на основе его предметного значения, этот личностный смысл речи может как сходиться, так и расходиться с ним — в зависимости от целей и мотивов говорящего и их отношения к содержанию его речи.

Речь обычно должна разрешить какую — то более или менее осознанную говорящим задачу и являться действием, оказывающим то или иное воздействие на тех, к кому она обращена, хотя иногда речь является фактически в большей или меньшей мере процессом, течение которого непроизвольно определяется не вполне осознанными побуждениями.

Всякая реальная конкретная речь или высказывание человека являются определенной специфической деятельностью или действием его, которые исходят из тех или иных мотивов и преследуют определенную цель.

В контексте этих мотивов и целей говорящего объективный смысл или значение его высказывания приобретает новый смысл: за объективным содержанием того, что сказал говорящий, выступает то, что он имел в виду, то, что он хотел высказать — дать почувствовать, или понять, то, ради чего он все это сказал.

Предметный текст оказывается снабженным более или менее богатым и выразительным подтекстом.

Образующийся таким образом личностный контекст определяет смысл речи как высказывания данного человека.

Строясь на основе его предметного значения, этот личностный смысл речи может как сходиться, так и расходиться с ним — в зависимости от целей и мотивов говорящего и их отношения к содержанию его речи.

Речь обычно должна разрешить какую — то более или менее осознанную говорящим задачу и являться действием, оказывающим то или иное воздействие на тех, к кому она обращена, хотя иногда речь является фактически в большей или меньшей мере процессом, течение которого непроизвольно определяется не вполне осознанными побуждениями. Для того чтобы речь стала вполне сознательным действием, необходимо прежде всего, чтобы говорящий четко осознал задачу, которую должна разрешить его речь, т.

е.

прежде всего ее основную цель.

Однако понимание задачи, которую должна разрешить речь, предполагает не только осознание цели, но и учет условий, в которых эта цель должна быть осуществлена.

Эти условия определяются характером предмета, о котором идет речь, и особенностями аудитории, к которой она обращена.

Лишь при учете цели и условий в их соотношении человек знает, что и как ему сказать, и может строить свою речь как сознательное действие, способное разрешить задачу, которую поставил себе говорящий.

Для того чтобы речь стала вполне сознательным действием, необходимо прежде всего, чтобы говорящий четко осознал задачу, которую должна разрешить его речь, т.

е.

прежде всего ее основную цель.

Однако понимание задачи, которую должна разрешить речь, предполагает не только осознание цели, но и учет условий, в которых эта цель должна быть осуществлена.

Эти условия определяются характером предмета, о котором идет речь, и особенностями аудитории, к которой она обращена.

Лишь при учете цели и условий в их соотношении человек знает, что и как ему сказать, и может строить свою речь как сознательное действие, способное разрешить задачу, которую поставил себе говорящий.

С. Л. Рубинштейн. Основы общей психологии. СПб., 1998.

Деятельностная теория сознания

Чтение | Психология

К настоящему времени накоплены миллионы фактов, связанных с надличностными, религиозными и психотехническими переживаниями, неожиданным знанием древних языков людьми, не изучавшими их, точными предсказаниями будущего, «внетелесными» и психическими путешествия, телепатия, телекинез и т. д. Многие из них объективно зафиксированы в соответствии со строгими позитивистскими требованиями и подтверждены свидетельствами таких авторитетных ученых, как В.П. Зинченко, И.М. Каган, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.Р. Лурия, В.Д. Небылицын, Б.В. Раушенбах, М.Г. Ярошевский и др. [30, 11]. Тем не менее подавляющее большинство общепризнанных теорий сознания [1, 2, 4, 6, 16, 5, 27] не объясняют накопленных эмпирических данных. Например, возьмем людей в состоянии клинической смерти, когда полностью отсутствуют все физиологические и связанные с ними нейрокогнитивные процессы: находясь во внетелесном состоянии, они способны наблюдать за происходящим и, придя в сознание, не только сообщают общую линию событий, но и дают их подробное и конкретное описание [15]. Конечно, мы можем продолжать игнорировать многочисленные психические явления, не объясняемые существующими теориями, но от этого они не исчезнут; вместо этого это может привести к тому, что психология потеряет свою научную достоверность.

д. Многие из них объективно зафиксированы в соответствии со строгими позитивистскими требованиями и подтверждены свидетельствами таких авторитетных ученых, как В.П. Зинченко, И.М. Каган, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.Р. Лурия, В.Д. Небылицын, Б.В. Раушенбах, М.Г. Ярошевский и др. [30, 11]. Тем не менее подавляющее большинство общепризнанных теорий сознания [1, 2, 4, 6, 16, 5, 27] не объясняют накопленных эмпирических данных. Например, возьмем людей в состоянии клинической смерти, когда полностью отсутствуют все физиологические и связанные с ними нейрокогнитивные процессы: находясь во внетелесном состоянии, они способны наблюдать за происходящим и, придя в сознание, не только сообщают общую линию событий, но и дают их подробное и конкретное описание [15]. Конечно, мы можем продолжать игнорировать многочисленные психические явления, не объясняемые существующими теориями, но от этого они не исчезнут; вместо этого это может привести к тому, что психология потеряет свою научную достоверность.

В методологии науки принцип независимых от наблюдателя результатов долгое время считался несостоятельным. Однако многие исследователи психологии до сих пор пытаются придерживаться этого идеала в своих научных моделях и теориях. Но при построении теорий сознания отфильтровывание исследователя, занятого процессом познания, приводит к полному абсурду. Ибо это попытка построения теорий или моделей сознания, независимых от исследователя, являющегося частью самого процесса сознания. И именно такие абсурдные теории сегодня общепризнанны.

В соответствии с обязательными методологическими требованиями теории, не объясняющие факты, должны быть отвергнуты как несостоятельные, а вместо них должны быть предложены новые теории, учитывающие всю совокупность накопленных эмпирических данных.

В этой статье я предлагаю девять тезисов теории сознания, которая вписывается в тенденции развития отечественной психологии. Теория также пытается дать естественнонаучное объяснение общепринятой феноменологии сознания и многих трансперсональных феноменов. Первый тезис предлагает новую концептуализацию реальности, т. е. дает философско-мировоззренческую основу деятельностной теории сознания. Остальные восемь тезисов составляют содержание самой теории.

Первый тезис предлагает новую концептуализацию реальности, т. е. дает философско-мировоззренческую основу деятельностной теории сознания. Остальные восемь тезисов составляют содержание самой теории.

Тезис 1. Психическое и физическое являются разными атрибутами деятельности, которая является основным процессом – родственным веществу .

Психологи и философы [14, 15, 21] все больше сходятся к идее, сформулированной нидерландским философом Барухом Спинозой: психическое и физическое (или физиологическое) — два разных атрибута одной и той же субстанции. Эта уникальная субстанция познаваема человеком, но неизвестна современной науке [24].

Что же это за субстанция и каков ее онтологический статус? Принято считать, что это вещество до сих пор неизвестно науке. Однако я бы предположил, что субстанцией, определяющей психику, является активность [19]. И только такой процесс-субстанция может преодолеть разрыв между идеальным (психическим) и материальным (физическим). Материальное и идеальное не являются изначальными и никак не субстанциями друг друга, а скорее два атрибута деятельности, которая является основным процессом-субстанцией Мироздания.

Материальное и идеальное не являются изначальными и никак не субстанциями друг друга, а скорее два атрибута деятельности, которая является основным процессом-субстанцией Мироздания.

В отечественной психологии давно признано, что психическое отражение подчинено деятельности. Субъект жизнедеятельности не обязан обладать объективными знаниями о жизнедеятельности, а действовать в своих интересах. Таким образом, задача «поиска объективного знания» формулируется только развитым сознанием, а не на ранних стадиях развития психики. Первоначально не психика определяет деятельность, а деятельность определяет психику.

Тезис 2. Индивид является субъектом не одной деятельности, а системы осуществляемых деятельностей.

Исследования сознания включают в себя всю систему деятельности субъекта. А.Н. Леонтьев определял деятельность как единицу анализа человеческой деятельности, указывая тем самым, что она не ограничивается одним единичным случаем. Термин «иерархия мотивов», употребляемый Леонтьевым, однозначно предполагает наличие у каждого человека иерархической системы осуществляемой деятельности и соответствующих мотивов [9].]. Я ввел термин «индивидуальный образ жизни» — это система деятельности, которую человек осуществляет как субъект или как часть таких совокупных «субъектов», как общество или группа, в течение определенного периода жизни. жизни, так и до смены иерархии мотивов [19]. Структура образа жизни определяется как картиной мира, так и планом реально-жизненных взаимодействий, который, в свою очередь, определяет, как развивается мировосприятие.

Термин «иерархия мотивов», употребляемый Леонтьевым, однозначно предполагает наличие у каждого человека иерархической системы осуществляемой деятельности и соответствующих мотивов [9].]. Я ввел термин «индивидуальный образ жизни» — это система деятельности, которую человек осуществляет как субъект или как часть таких совокупных «субъектов», как общество или группа, в течение определенного периода жизни. жизни, так и до смены иерархии мотивов [19]. Структура образа жизни определяется как картиной мира, так и планом реально-жизненных взаимодействий, который, в свою очередь, определяет, как развивается мировосприятие.

Сознание субъекта проявляется как психологическое качество не одной, а всей системы деятельности субъекта. Так, например, для возникновения, переживания и возможного познания внутреннего конфликта необходимы по крайней мере два мотива. При одной деятельности и одном мотиве в принципе не может возникнуть никакого внутреннего конфликта. В действительности, однако, внутренний конфликт вызывается большим количеством мотивов. И этим объясняется трудность рефлексивной обработки такого конфликта со всей сопровождающей его неопределенностью и напряжением.

И этим объясняется трудность рефлексивной обработки такого конфликта со всей сопровождающей его неопределенностью и напряжением.

Наличие множества мотивов и, следовательно, необходимость сделать выбор позволяют нам в первую очередь осознать, что мы субъекты. И само понятие объективности и объективных качеств может возникнуть только через отделение познаваемого от того или иного мотива и сопоставление его с другими мотивами. Рефлексивность и самосознание, в свою очередь, могут развиваться только через множественность и альтернативность субъективного.

Тезис 3. Индивидуальное сознание является атрибутом системы деятельности субъекта .

Сознание — психологический признак системы деятельности, осуществляемой человеком. Развитие и содержание индивидуального сознания определяются личной историей деятельности и направлениями этой деятельности [3]. В то же время сами процессы сознания определяются выполнением деятельности. Физическим атрибутом деятельности является физическое тело человека, группы, общества или человечества. Более развитому сознанию соответствует более развитая, сложная и структурированная система деятельности. Сложность всей системы осуществляемой человеком деятельности, т. е. его образа жизни, определяется не только уровнем его образования или технической грамотности, но и, прежде всего, его психологическими достижениями. Именно творческая, научная, трансперсональная, консультативная и другие виды деятельности можно было бы считать наиболее сложными в этой шкале.

Физическим атрибутом деятельности является физическое тело человека, группы, общества или человечества. Более развитому сознанию соответствует более развитая, сложная и структурированная система деятельности. Сложность всей системы осуществляемой человеком деятельности, т. е. его образа жизни, определяется не только уровнем его образования или технической грамотности, но и, прежде всего, его психологическими достижениями. Именно творческая, научная, трансперсональная, консультативная и другие виды деятельности можно было бы считать наиболее сложными в этой шкале.

Соответственно более сложным формам деятельности, чем человеческие, соответствуют психические структуры более сложные, чем человеческие. В соответствии с такой трактовкой психического человек, являясь физическим носителем сознания, является преходящим эволюционным звеном и физическим атрибутом развития все более сложных форм деятельности.

Качественный скачок в эволюции такой психической формы, как сознание, связан с наличием самосознания и рефлексии. Более продвинутый уровень деятельности и соответствующая ей психика, вероятно, потребовали бы другого физического носителя, возможно, К.Э. Циолковского «лучистый человек» или, возможно, другие виды, разнообразие которых пока неизвестно. И если каждое человеческое существо не будет предпринимать действий для своей собственной эволюции, он или она не будут развиваться.

Более продвинутый уровень деятельности и соответствующая ей психика, вероятно, потребовали бы другого физического носителя, возможно, К.Э. Циолковского «лучистый человек» или, возможно, другие виды, разнообразие которых пока неизвестно. И если каждое человеческое существо не будет предпринимать действий для своей собственной эволюции, он или она не будут развиваться.

Тезис 4. Не существует «объективной реальности, независимой от нашего сознания». Человек «творит» реальность своими действиями.

Независимо от того, хотим мы этого или нет, наши действия всегда меняют нашу реальность. И осознание этого позволяет нам сознательно и ответственно менять свою жизнь. Часто бездействие является отказом влиять на собственное существование.

Традиционная парадигма моделирования сознания, связанная с гносеологическим подходом, описывает рефлексивные функции сознания. Наиболее ярко эта характеристика представлена в работах Ч. Кастанеды, где человек прямо описывается как воспринимающее существо, а версии «реальности» признаются описаниями различных форм восприятия. Предлагаемая нами парадигма трактует человека как творца, выбирающего свою «реальность», а первичные функции сознания — как функции трансформация и дизайн [20].

Кастанеды, где человек прямо описывается как воспринимающее существо, а версии «реальности» признаются описаниями различных форм восприятия. Предлагаемая нами парадигма трактует человека как творца, выбирающего свою «реальность», а первичные функции сознания — как функции трансформация и дизайн [20].

Представление о сознании как наборе когнитивных и мотивационных процессов опирается на имплицитное положение о том, что существует «объективная реальность», с одной стороны, и познавательный субъект, отдельный от этой реальности, с другой. Однако, согласно нашей теории, сознание развивается в процессе деятельности, активной практики, изменяющей и раскрывающей «действительность», «действительность» для творца не есть постоянно зафиксированная и объективно существующая, а процесс, материальный атрибут деятельности. , на что можно повлиять. А.Н. Точно так же Леонтьев указывал на превращение форм деятельности и отдельных действий в качества предмета, отражающие тем самым объективирующие качества деятельности.

Тексты А.Н. Леонтьев [9] и Б.Ф. Ломов [10] содержат размышления о тройственном влиянии деятельности на объект, субъект и саму деятельность. Развернув эти моменты дальше: деятельность изменяет (а) действительность, так как любой объект деятельности является системной частью действительности; (б) физическое тело, психические функции, сознание, отношения и средства субъекта деятельности; в) сама деятельность и, следовательно, вся система деятельности.

Учитывая, что «объективная реальность», независимая от нашего сознания и наших действий, не существует, и особенно ввиду постулата о системности и взаимосвязанности Вселенной, новое измерение проблемы ответственности субъекта в процессе сознание открывается.

Thesis 5. It is not consciousness that unifies a person’s diverse activities, but his or her system of activities that integrates diverse states of consciousness into the coherent ‘ сознательное . ‘

‘

Клинические и другие эмпирические данные о «расщеплении» (диссоциации) сознания показывают, что человек, находясь в одном состоянии сознания, не может вспомнить переживания из другого состояния. Именно при деятельностном подходе возможно частичное «оздоровление» таких переживаний, поскольку созданное деятельностью восприятие действительности запечатлевается в множественных состояниях сознания. Это позволяет изучать и описывать сознание не как набор изолированных состояний, а как структуру состояний, консолидированных системой деятельности человека. Следовательно, не сознание объединяет деятельность человека в целостный процесс, а, напротив, система деятельности, интегрирующая различные состояния сознания в познаваемое субъектом самосознание.

Очевидно, что реальность изменчива физическим действием, хотя во многих мистических учениях и свидетельствах упоминается и изменение реальности одними мысленными усилиями сознания. В принципе нет логических возражений против обсуждения воздействия психики (психического признака) на действительность (физический признак), опосредованного внутренней деятельностью (деятельностью). Однако для изучения таких взаимодействий потребовалась бы разработка терминологии для описания соответствующих энергоинформационных процессов сознания, которые до сих пор изучены очень мало. Это позволило бы нам концептуально объяснить трансперсональные состояния сознания и различные представления о реинкарнации. Поскольку система действий в течение жизни объединяет разные состояния в единое целое, она могла бы также объединять состояния сознания, приписываемые разным воплощениям, при условии, что система действий будет распространена на несколько жизней. Поэтому воспоминания о перевоплощении и различных надличностных переживаниях требуют определенных практик (действий), передаваемых из поколения в поколение.

Однако для изучения таких взаимодействий потребовалась бы разработка терминологии для описания соответствующих энергоинформационных процессов сознания, которые до сих пор изучены очень мало. Это позволило бы нам концептуально объяснить трансперсональные состояния сознания и различные представления о реинкарнации. Поскольку система действий в течение жизни объединяет разные состояния в единое целое, она могла бы также объединять состояния сознания, приписываемые разным воплощениям, при условии, что система действий будет распространена на несколько жизней. Поэтому воспоминания о перевоплощении и различных надличностных переживаниях требуют определенных практик (действий), передаваемых из поколения в поколение.

В соответствии с методологией деятельностного подхода понятие сознания может быть развито дальше: исследователь будет изучать вместо деятельность сознания; иными словами, деятельность регулируется сознанием и, в свою очередь, модулирует его обратно. При постановке объективного, экспериментального исследовательского проекта следует исследовать и интерпретировать не самоотчеты испытуемого или экспериментатора, а результаты деятельности (действий) и осознание их испытуемыми.

Тезис 6. Новые содержания сознания возникают не из атрибута (т. е. самого сознания), а из тотальности (т. е. деятельности).

Откуда берется новая мысль? Не из старой мысли. Откуда берутся новые знания? Не из старых знаний. Логические и рациональные объяснения часто не работают. В противном случае мы порождали бы знание за знанием только на основе рациональных объяснений. Качественный переход от старого знания к чему-то новому, который часто не имеет никакого рационального объяснения, не может быть объяснен одним сознанием. Новое порождается не самим сознанием, являющимся частным свойством целого, а деятельностью целого или, в случае человека, деятельностью, иногда даже экспериментальной. Естественно, что при изменении целого (т. е. системы деятельности) соответственно изменяются и соответствующие атрибуты целого — «реальность» и «сознание».

Мы можем познавать новые знания и озарения не в процессе их приобретения, а задним числом, когда они становятся частью нашего сознания. Именно потому, что новое знание появляется после акта деятельности, оно становится новым свойством сознания, заключающим теперь в себе новое понимание.

Именно потому, что новое знание появляется после акта деятельности, оно становится новым свойством сознания, заключающим теперь в себе новое понимание.

Тезис 7. Совместная деятельность — новые качества сознания.

Исследовательский проект, сравнивающий функционирование и продуктивность индивидуального и группового сознания и экстраполирующий результаты на модель сознания, еще не завершен. Мы можем наблюдать разделение целостной деятельности, когда разные люди выполняют отдельные действия или даже трудовые операции, как, например, разные рабочие на отдельных конвейерных лентах при сборке одного автомобиля. Хотя такие термины, как «групповые цели», «групповая мотивация» и «корпоративное сознание» широко используются, им все еще не хватает описания и теоретического обоснования.

Изучение групповой феноменологии, будь то социальной или культурной, наиболее очевидно обнаруживает редукционистскую тенденцию применять термины, используемые для сопоставления индивидуальной психологии с групповым сознанием. Это проблема сложности исследователя: сложность предмета исследования превышает сложность исследователя. Единственный путь ее решения — активное когнитивное проектирование: постепенное усложнение исследовательского проекта за счет накопления знаний о предмете исследования [22].

Это проблема сложности исследователя: сложность предмета исследования превышает сложность исследователя. Единственный путь ее решения — активное когнитивное проектирование: постепенное усложнение исследовательского проекта за счет накопления знаний о предмете исследования [22].

Экспериментально доказано, что продуктивность совместной деятельности двух людей возрастает не вдвое, а гораздо больше [29, 10]. Таким образом, в совместном действии проявляются новые системные качества, не присущие индивидуальной деятельности. По той же логике можно указать на существование взаимодействующих уровней психики как индивидуумов (от простейших до человеческого сознания и далее), так и коллективов (стада, популяция, род, вид, группа, общество, культура, ноосфера , ноосферные группы и др.).

Совместная деятельность порождает совместное сознание, которое есть идеальный признак деятельности, и совместную телесность и орудие — материальный признак. В настоящее время отсутствуют термины, определяющие понятия «сознание субъекта совместной деятельности» или «телесность» как инструмент совместной деятельности. В то же время такие термины, как «общественное сознание», «коллективное сознание» или «групповое сознание» не обязательно включают аспект совместной деятельности и вообще ничего не говорят о совместной телесности как орудии.

В то же время такие термины, как «общественное сознание», «коллективное сознание» или «групповое сознание» не обязательно включают аспект совместной деятельности и вообще ничего не говорят о совместной телесности как орудии.

Тезис 8. Сознание не индивидуально, оно трансперсонально в группе, культуре, нации и т.д. Индивидуальная система имеет структуру и функцию, определяемые ее надсистемой, т. е. системой деятельности общества. Индивидуальная система должна быть включена в любую деятельность сообщества и воспроизводить часть деятельности сообщества.

Активное опосредование сознания в процессе его онтогенетического развития общепризнано в отечественной психологии. При рассмотрении сознания как признака или системного качества системы деятельности необходимо продлить временную ось наличия сознания как до, так и после существования физического тела, по крайней мере, до тех пор, пока такая система деятельности существует, частично или по-иному [17]. Простая логика подсказывает: если есть деятельность, то есть и ее признаки. В буддийской психологии этот вопрос досконально проработан, а деятельность, продолжающаяся после выхода из физического тела, называется « скандх ».

Простая логика подсказывает: если есть деятельность, то есть и ее признаки. В буддийской психологии этот вопрос досконально проработан, а деятельность, продолжающаяся после выхода из физического тела, называется « скандх ».

Другой аспект трансперсональности связан с включением индивидуальной системы деятельности человека в общий поток деятельности. Психологическая сторона (идеальная и противоположная материальной) общей деятельности человечества и всех других живых существ, как изученных, так и не изученных, есть ноосфера . Включение в ноосферу дает возможность естественнонаучного объяснения надличностных, пространственных и вневременных проявлений человеческого сознания, являющихся следствием опосредованного взаимодействия индивидуальной деятельности человека с общим ноосферным потоком деятельности.

Понимание трансперсональных отношений особенно сложно для традиционной науки. Учитывая некоторые аспекты современного научного дискурса и позитивистские правила вроде верификации, фальсификации и т. д., основная масса современных ученых — это люди с сильно развитой рациональной сферой, связанной с ограничением, дифференциацией и обобщением. А это, конечно, по закону взаимных отношений мешает им приобщиться к нерациональному познанию, такому как связь с целым, синтез и интуиция.

д., основная масса современных ученых — это люди с сильно развитой рациональной сферой, связанной с ограничением, дифференциацией и обобщением. А это, конечно, по закону взаимных отношений мешает им приобщиться к нерациональному познанию, такому как связь с целым, синтез и интуиция.

Тезис 9. Большинство трансперсональных, экстрасенсорных, шаманских и других практик еще научно не осмыслены и должны изучаться именно как неизвестные формы деятельности.

Если определить культуру как пространство деятельности, то можно выделить общекультурные компоненты сознания и онтогенетическую структуру культуры сообщества. Культурные характеристики сознания возникают именно как атрибут культурных форм деятельности.

Порой некоторые действия профессионала могут казаться чудесными или волшебными из-за мастерства в незнакомой нам деятельности. Это своего рода особый психический «орган», которым мы просто не обладаем, хотя у нас есть другие, соответствующие нашей профессии [18]. Диагностические и ритуальные действия шамана, например, могут казаться нам еще более волшебными из-за овладения культурно чуждой деятельностью и соответствующими ей психическими формами, которые для нас невообразимы.

Диагностические и ритуальные действия шамана, например, могут казаться нам еще более волшебными из-за овладения культурно чуждой деятельностью и соответствующими ей психическими формами, которые для нас невообразимы.

Многие формы измененных состояний сознания, описанные в религиозных и эзотерических текстах [25], научных монографиях [7] и учебниках [26], достигаются за счет хорошо разработанных упражнений и особого образа жизни. Эти государства являются предметом специально организованной деятельности. Однако их структура полностью соответствует всем другим известным видам деятельности.

Рассмотрим результаты А.Н. Леонтьева по развитию неспецифической «экстрасенсорной» чувствительности, а именно ощущения света кожей руки: «Объективно все испытуемые в конце серии опытов убирали руку с ключа в ответ на действие видимых лучей света, либо вообще не давая ошибочных реакций, либо допуская единичные ошибки». Кроме того, контролировалась интенсивность теплового излучения, которая во всех сериях опытов была значительно меньше нижнего абсолютного порога термочувствительности [8] (т. на их руках).

на их руках).