Читать онлайн «Избранник», Томас Манн – ЛитРес

Кто звонит?

Звон, перезвон колоколов supra urbem[1], надо всем городом, в струящемся над ним воздухе, пересыщенном гудящими звуками! Колокола, колокола! Они с размаху, с разлету взмывают, взвиваются на станинах, на перекладинах в немолчной вавилонской разноголосице. Грузно и часто, гремя и трезвоня – не в лад, невпопад, они говорят все сразу, перебивая друг друга, перебивая самих себя: било ударяет о медь и, не дав умолкнуть разбуженному металлу, бьет, раскачавшись, уже о другой край толстостенного колпака и вторгается в свой же запев, так что не отгремело еще «In te, Domine, speravi»[2], как уже раздается «Beati quorum tecta sunt peccata»[3], а рядом слышатся хрустальные голоса малых звонниц, – будто служка потряхивает сладкозвучным своим колокольчиком.

Наверху звонят и внизу, в семи благодатнейших местах, известных паломникам, а равно и во всех приходских церквах семи епархий на обеих излучинах Тибра. Звонят с Авентина, с палатинских святынь и с Иоанна Богослова в Латеране, звонят над могилой «ходящего в ключах», на Ватиканском холме, со Святой Марии Маджоре, на Форуме, в Домнике, в Космедине и в Трастевере, с Ара Цели, со Святого Павла за городской стеной, со Святого Петра-в-веригах, с храма Пресветлого Креста Иерусалимского. Но и с кладбищенских часовен, с колоколен ничем не славных церквушек и захудалых молелен – тоже звонят. Кому ведомы их имена и прозванья? Ветер, нет, истая буря, ударяясь о струны эоловой арфы, расшевелила весь мир звучаний и воссоединила в густой всегармонии голоса соседних и дальних колоколов, – так, разрывая воздух, несется благовест великого праздника и вожделенного Сретения.

Звонят с Авентина, с палатинских святынь и с Иоанна Богослова в Латеране, звонят над могилой «ходящего в ключах», на Ватиканском холме, со Святой Марии Маджоре, на Форуме, в Домнике, в Космедине и в Трастевере, с Ара Цели, со Святого Павла за городской стеной, со Святого Петра-в-веригах, с храма Пресветлого Креста Иерусалимского. Но и с кладбищенских часовен, с колоколен ничем не славных церквушек и захудалых молелен – тоже звонят. Кому ведомы их имена и прозванья? Ветер, нет, истая буря, ударяясь о струны эоловой арфы, расшевелила весь мир звучаний и воссоединила в густой всегармонии голоса соседних и дальних колоколов, – так, разрывая воздух, несется благовест великого праздника и вожделенного Сретения.

Кто звонит в колокола? О нет, не звонари. Они высыпали на улицу, как и весь римский люд, услыхав столь необыкновенный звон. Взгляните-ка: колокольни пусты, канаты свободно свисают. А все-таки колокола качаются и, гремя, ударяются о стенки била. Неужели мне скажут: никто не звонит? Нет, на это отважится разве лишь человек, ничего не смыслящий ни в логике, ни в грамматике.

Дабы, однако, и второе грамматическое лицо не осталось в обиде, задается вопрос: «Кто же ты, называющий себя «я», кто ты, сидящий за налойным стольцом Ноткера и воплотивший в себе дух повествования?» – «Я Клеменс Ирландский, ordinis divi Benedicti![4], гость, по-братски здесь принятый и посланный моим настоятелем Килианом из монастыря Клонмакнуа, ирландской моей обители, дабы поддержать старые связи, что со времен Колумбана и Галла установились между моей родиной и этой надежной твердынею христианства. Великое множество очагов благочестивой учености и пристанищ муз посетил я на своем пути, таких, как Фульда, Рейхенау и Гандерсгейм, Санкт-Эммеран в Регенсбурге, Лорш, Эхтернах и Корвей. Но здесь, где услаждают нам очи псалтыри и евангелия, чудесно расписанные по пурпуру золотом и серебром с добавлением киновари, а также зеленой и синей красок, где братия, под началом отца-регента, поет так благолепно, как мне нигде не случалось слышать доселе, и где силы телесные подкрепляешь отменными трапезами и, кстати сказать, преотрадным винцом, а поевши, с пользою для здоровья, прохаживаешься по монастырскому двору, вкруг водоема, – здесь я решил задержаться на более длительный срок, поселившись в одной из келий, всегда открытых гостям, куда внимательный настоятель, Гоцберт по имени, распорядился поставить для меня ирландский крест, на коем изображены агнец, обвитый змеями, arbor vitae [5], драконья голова с крестом в отверстой пасти, а также Ecclesia[6], сбирающая в потир Христову кровь, тогда как диавол силится отхлебнуть из сего сосуда.

Всею душой прилепился я к своей родине, богатому бухтами острову Св. Патрика, к его пастбищам, изгородям, болотам. Воздух там влажен, приволен, да и в монастыре нашем, Клонмакнуа, жизнь тоже привольна, то бишь благоприятна для ученых занятий, обузданных умеренным воздержанием. Мы с настоятелем Килианом давно утвердились во взгляде, что Христова вера и любовь к изучению древних должны преодолевать людское невежество согласно и купно, ибо таковое равно презирает и веру и просвещение, а там, где пускает корни первая, непременно расцветет и второе. Ученость нашего братства и в самом деле очень высока, и, как мне сдается, выше даже, чем в среде римского клира. Иные римские монахи не в меру далеки от мудрости древних и подчас пробавляются поистине жалкой латынью – правда, не столь пакостной, как немецкие, – один из коих, кстати сказать, августинец, недавно мне написал: «Habeo tibi aliqua secreta dicere. Robustissimus in corpore sum et saepe propterea temptationibus Diaboli succumbo» [7]. Это уже вовсе невыносимо, и по слогу и по всему прочему; разумеется, из-под римского пера такая мужицкая галиматья никогда бы не вышла. Да и вообще не следует думать, будто я хочу бросить тень на Рим и его главенство, напротив, я мню себя верным их приверженцем. Спору нет, мы, ирландские монахи, всегда отстаивали независимость действий и во многих краях материка первыми проповедовали христианское учение, чем снискали себе чрезвычайные заслуги, воздвигая повсюду – в Бургундии и Фрисландии, в Тюрингии и Алемании – монастыри, сии бастионы веры и миссионерства. Однако это не мешало нам искони признавать епископа Латеранского главой христианской церкви, видеть в нем существо почти божественное и разве лишь место воскресения Господня почитать более, чем храм Св. Петра. Ведь можно сказать, не солгав, что церкви Иерусалима, Эфеса и Антиохии старше римской, и если Петр, чье имя, прославленное в веках, не хочется связывать с приснопамятным пением петла, и основал Римское епископство, чего никто не отрицает, то ведь это же самое бесспорно относится и к Антиохийской общине.

Это уже вовсе невыносимо, и по слогу и по всему прочему; разумеется, из-под римского пера такая мужицкая галиматья никогда бы не вышла. Да и вообще не следует думать, будто я хочу бросить тень на Рим и его главенство, напротив, я мню себя верным их приверженцем. Спору нет, мы, ирландские монахи, всегда отстаивали независимость действий и во многих краях материка первыми проповедовали христианское учение, чем снискали себе чрезвычайные заслуги, воздвигая повсюду – в Бургундии и Фрисландии, в Тюрингии и Алемании – монастыри, сии бастионы веры и миссионерства. Однако это не мешало нам искони признавать епископа Латеранского главой христианской церкви, видеть в нем существо почти божественное и разве лишь место воскресения Господня почитать более, чем храм Св. Петра. Ведь можно сказать, не солгав, что церкви Иерусалима, Эфеса и Антиохии старше римской, и если Петр, чье имя, прославленное в веках, не хочется связывать с приснопамятным пением петла, и основал Римское епископство, чего никто не отрицает, то ведь это же самое бесспорно относится и к Антиохийской общине.

В своей куда более скромной роли – служить инкарнацией духа повествования – я всемерно пекусь о том, чтобы читатель вместе со мной признал того, кто призван занять sella gestatoria[8], мужем, удостоенным высочайшего и благодатнейшего избрания. Знаком преданности моей Риму является уже и то, что я прозываюсь Клементием. Ведь изначальное имя мое – Моргольд. Но я никогда его не любил, усматривая в нем что-то дикое и языческое, и – вместе с монашескими ризами – облек себя именем третьего преемника Петра, так что в подпоясанной тунике и в наплечье пребывает уже не вульгарный Моргольд, а утонченный Клементий, осуществивший то, что св.

Нет, принявши мой образ и лик, образ инока по прозванию Клементий Ирландский, дух повествования сохранил изрядную долю бестелесной отвлеченности, позволяющей ему звонить одновременно со всех титулярных базилик города, и я сейчас поясню это двумя примерами. Читатель моей рукописи, чего доброго, и не обратил внимания, – а меж тем это стоило приметить, – что я указал ему на место, где нахожусь, а именно: монастырь Св. Галлена и налойный столец, но не сообщил, в какую пору, в которое лето от рождения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа я здесь сижу, испещряя пергамент своим мелким и тонким, искусным и витиеватым письмом. Касательно сего не дано никакой отправной точки, ибо имя нашего здешнего настоятеля – Гоцберт – таковою служить не может. Очень уж часто и в самые разные времена оно повторяется и слишком легко, буде за него ухватятся, превращается во Фридолина или даже Гартмута. Если же кто-нибудь, из озорства или ехидства, спросит меня: «Неужто ты сам знаешь где, но не знаешь, когда ты живешь?» – я на это отвечу кратко: «А тут и знать нечего», ибо как олицетворение духа повествования я обладаю той отвлеченностью, вторую примету которой сейчас поведаю.

Читатель моей рукописи, чего доброго, и не обратил внимания, – а меж тем это стоило приметить, – что я указал ему на место, где нахожусь, а именно: монастырь Св. Галлена и налойный столец, но не сообщил, в какую пору, в которое лето от рождения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа я здесь сижу, испещряя пергамент своим мелким и тонким, искусным и витиеватым письмом. Касательно сего не дано никакой отправной точки, ибо имя нашего здешнего настоятеля – Гоцберт – таковою служить не может. Очень уж часто и в самые разные времена оно повторяется и слишком легко, буде за него ухватятся, превращается во Фридолина или даже Гартмута. Если же кто-нибудь, из озорства или ехидства, спросит меня: «Неужто ты сам знаешь где, но не знаешь, когда ты живешь?» – я на это отвечу кратко: «А тут и знать нечего», ибо как олицетворение духа повествования я обладаю той отвлеченностью, вторую примету которой сейчас поведаю.

Ведь вот я пишу, стараясь рассказать вам историю, одновременно ужасную и высоконазидательную. Но совершенно неизвестно, на каком языке я пишу: по-латыни ли, по-французски, по-немецки или по-англосаксонски, да и не все ли это равно, ибо если я сегодня, к примеру, пишу по-тиудискски, как говорят алеманы в Гельвеции, то завтра перейду на британскую речь и книга моя станет британской. Я отнюдь не хочу сказать, что силен во всех языках, но они сливаются друг с другом в моем письме и образуют единое целое – язык. Ибо так уж устроено, что дух повествования – это дух свободный до отвлеченности, и средством его является язык как таковой, сам язык, язык-абсолют, не желающий знать никаких наречий и местных языковых божеств. Иначе как раз и впадешь в политеизм и язычество. Ведь Бог есть Дух, и слово превыше всех языков и наречий.

Но совершенно неизвестно, на каком языке я пишу: по-латыни ли, по-французски, по-немецки или по-англосаксонски, да и не все ли это равно, ибо если я сегодня, к примеру, пишу по-тиудискски, как говорят алеманы в Гельвеции, то завтра перейду на британскую речь и книга моя станет британской. Я отнюдь не хочу сказать, что силен во всех языках, но они сливаются друг с другом в моем письме и образуют единое целое – язык. Ибо так уж устроено, что дух повествования – это дух свободный до отвлеченности, и средством его является язык как таковой, сам язык, язык-абсолют, не желающий знать никаких наречий и местных языковых божеств. Иначе как раз и впадешь в политеизм и язычество. Ведь Бог есть Дух, и слово превыше всех языков и наречий.

Одно несомненно: пишу я прозу, а не стишки, каковые и вообще не очень-то жалую. В этом отношении я следую за императором Каролусом, который был не только великим законодателем и судьей народов, но также покровителем грамматики и ревностным поборником чистой, правильной прозы. Иные, правда, утверждают, будто только размер и рифма способны создать строгую форму, но мне невдомек, почему это поскоки на трех-четырех ямбических стопах, к тому же не обходящиеся без всяких там дактилических и анапестных спотыканий, да еще в придачу забавные созвучия в конечных словах – строже по форме, чем складная проза с ее куда более тонкими и тайными ритмическими обязательствами, и начни я:

Иные, правда, утверждают, будто только размер и рифма способны создать строгую форму, но мне невдомек, почему это поскоки на трех-четырех ямбических стопах, к тому же не обходящиеся без всяких там дактилических и анапестных спотыканий, да еще в придачу забавные созвучия в конечных словах – строже по форме, чем складная проза с ее куда более тонкими и тайными ритмическими обязательствами, и начни я:

Жил князь, nomme[10] Гримальд, и жил.

Но вот удар его хватил.

Достались детям дом и власть.

Aht[11], грешили дети всласть!

или в подобном роде – неужто сие строже по форме, чем грамматически добротная проза, в которой я сейчас и поведу рассказ о великой милости Божьей, причем изложение мое будет настолько сильно и ярко, что еще немало потомков: французов, англов и немцев – смогут черпать отсюда и строить на этом свои вирши.

Ну, а теперь от присказки к сказу.

Гримальд и Бадугенна

Жил некогда герцог Фландрии и Артуа, Гримальд по имени. Его меч назывался Экесакс. Его кастильский конь носил кличку Гуверйорс. Не было, казалось, князя на свете, о коем Господь пекся бы благосклоннее, и взгляд Гримальда смело облетал его наследные земли с богатыми городами и сильными крепостями, достойно и строго покоился на его maisnie[12] и оруженосцах, на скороходах, поварах и поварятах, на трубачах, скрипачах, барабанщиках и флейтистах, на его свите – двенадцати юношах знатного рода и доброго нрава, в том числе двух молодых сарацинах, над идолом которых, Магометом, запрещалось глумиться их товарищам христианам. Когда он с женою своей, Бадугенной, благороднейшей дамой, шествовал в церковь или к торжественной трапезе, эти пажи, в пестрых чулках, прыгали впереди них, попарно держась за руки и скрещивая ноги.

Его меч назывался Экесакс. Его кастильский конь носил кличку Гуверйорс. Не было, казалось, князя на свете, о коем Господь пекся бы благосклоннее, и взгляд Гримальда смело облетал его наследные земли с богатыми городами и сильными крепостями, достойно и строго покоился на его maisnie[12] и оруженосцах, на скороходах, поварах и поварятах, на трубачах, скрипачах, барабанщиках и флейтистах, на его свите – двенадцати юношах знатного рода и доброго нрава, в том числе двух молодых сарацинах, над идолом которых, Магометом, запрещалось глумиться их товарищам христианам. Когда он с женою своей, Бадугенной, благороднейшей дамой, шествовал в церковь или к торжественной трапезе, эти пажи, в пестрых чулках, прыгали впереди них, попарно держась за руки и скрещивая ноги.

Его родовым замком, где большей частью и находился двор герцога Гримальда, был Шастель Бельрапейр, на высотах питавшей овец Артуа, словно выточенный на токарном станке, если взглянуть издали на его крыши и балконы, на предмостные укрепления, стены и башни замка, надежного убежища, каковое и должен иметь князь на случай нашествия лютых врагов извне, а равно и на случай злых смут среди собственных подданных; убежище это было к тому же удобно для жилья и приятно для глаза. Сердцевиной замка был высокий донжон, прямоугольный, с роскошными внутренними покоями, скрытыми, впрочем, не только в жилой башне, но также во многих пристройках и внутренних флигелях вдоль стены, а из зала донжона шла прямая лестница вниз, на крепостной двор, к лужайке, где за прочной каменной изгородью стояла тенистая липа. На скамье, опоясывавшей дерево, герцогская чета часто сиживала в летние дни на подушках из галапского и дамасского атласа, а в ногах у князей, на коврах, разостланных челядью по холеной траве, изящными группами располагалась знать, чтобы послушать правдивые и вымышленные сказы менестрелей, которые, перебирая струны, повествовали об Артуре, владыке всех бриттов, о короле хорошей погоды Оренделе, о том, как поздней осенью он терпит жестокое кораблекрушение и становится рабом ледяного великана, о битвах рыцарей-христиан с диковинно-отвратительными племенами таких отдаленных земель, как Этниза, Гильстрам или Ранкулат: журавлиноголовыми, лобоглазыми, плоскостопыми, пигмеями и гигантами; о необычайных опасностях Магнитной горы и о том, как хитростью отбирают у грифов червонное золото; о богословском споре между святым Сильвестром и неким иудеем перед лицом императора Константина: иудей прокричал в ухо быку имя своего бога, и бык, бездыханный, свалился наземь.

Сердцевиной замка был высокий донжон, прямоугольный, с роскошными внутренними покоями, скрытыми, впрочем, не только в жилой башне, но также во многих пристройках и внутренних флигелях вдоль стены, а из зала донжона шла прямая лестница вниз, на крепостной двор, к лужайке, где за прочной каменной изгородью стояла тенистая липа. На скамье, опоясывавшей дерево, герцогская чета часто сиживала в летние дни на подушках из галапского и дамасского атласа, а в ногах у князей, на коврах, разостланных челядью по холеной траве, изящными группами располагалась знать, чтобы послушать правдивые и вымышленные сказы менестрелей, которые, перебирая струны, повествовали об Артуре, владыке всех бриттов, о короле хорошей погоды Оренделе, о том, как поздней осенью он терпит жестокое кораблекрушение и становится рабом ледяного великана, о битвах рыцарей-христиан с диковинно-отвратительными племенами таких отдаленных земель, как Этниза, Гильстрам или Ранкулат: журавлиноголовыми, лобоглазыми, плоскостопыми, пигмеями и гигантами; о необычайных опасностях Магнитной горы и о том, как хитростью отбирают у грифов червонное золото; о богословском споре между святым Сильвестром и неким иудеем перед лицом императора Константина: иудей прокричал в ухо быку имя своего бога, и бык, бездыханный, свалился наземь. Но тут Сильвестр призвал Христа, и бугай снова встал на ноги и громовым рыком провозгласил превосходство истинной веры.

Но тут Сильвестр призвал Христа, и бугай снова встал на ноги и громовым рыком провозгласил превосходство истинной веры.

Но все это только примера ради. Вообще же тут задавали друг другу хитроумные загадки и вели непринужденные беседы, полные смысла и corteisie[13], так что воздух не раз оглашался веселым смехом кавалеров и дам.

Я, со своей стороны, тоже готов рассмеяться, если кто подумает, что по вечерам верхний зал освещали дымящие факелы из соломы или лучины. Как бы не так! С потолка свисали паникадила, густо усеянные мерцающими свечами, а по стенам сияли десятисвечные подвесные шандалы. Было здесь два мраморных очага, где сгорали сандал и алоэ, а каменный пол покрывали широкие ковры, которые в особых случаях, когда, скажем, князь Канволейский или король Анжуйский – bien soi venu, beau Sire![14] – гостили у герцога, усыпались еще хворостом, листьями ситника и цветами. За трапезой господин Гримальд и госпожа Бадугенна сидели в креслах с подушками арабского ахмарди, а напротив сидел их капеллан. Барды садились в самом низу стола или же располагались вместе с подлым людом за отдельным столом, а более почетные гости за четырехместными откидными столиками с белыми скатертями, и пажи, по четыре за каждым, склоняя колена, подносили золотые рукомойники и полотенца пестрого шелка. Яства были поистине княжеские: и цапли, и рыба, и бараньи котлеты, и птица, пойманная в рощице, и жирные карпы. Ко всякому блюду пажи подавали перец и аграс (я имею в виду фруктовый соус) и усердно, с разрумянившимися лицами (ибо они сами выпивали за дверью), наполняли кубки вином, и тутовой настойкой, и красным синопелем, и пряным прозрачным напитком – кларетом, каковым особенно охотно и часто орошал горло господин Гримальд.

Барды садились в самом низу стола или же располагались вместе с подлым людом за отдельным столом, а более почетные гости за четырехместными откидными столиками с белыми скатертями, и пажи, по четыре за каждым, склоняя колена, подносили золотые рукомойники и полотенца пестрого шелка. Яства были поистине княжеские: и цапли, и рыба, и бараньи котлеты, и птица, пойманная в рощице, и жирные карпы. Ко всякому блюду пажи подавали перец и аграс (я имею в виду фруктовый соус) и усердно, с разрумянившимися лицами (ибо они сами выпивали за дверью), наполняли кубки вином, и тутовой настойкой, и красным синопелем, и пряным прозрачным напитком – кларетом, каковым особенно охотно и часто орошал горло господин Гримальд.

Не стану больше расхваливать чудесную жизнь в Бельрапейре, хотя было бы грешно умолчать, что лари здесь ломились от холстов и штофов, от редкостного бархата и шелков, от куньих и душистых собольих шкурок; что полки и поставцы сверкали прекрасной ассагаукской посудой: чашами, выточенными из драгоценных камней, и золотыми бокалами; что выдвижные ящики едва вмещали запасы благовоний, которыми окуривали покои, усыпали ковры и опрыскивали ложа, – трав и корений, амбры, териаки, гвоздики, мускуса и кардамона; что в тайниках в великом обилье хранилось золото – кавказское, вырванное прямо из когтей у грифов, ожерелья, браслеты, а сверх того еще отдельно всякие чудодейственные камни: карбункулы, ониксы, халцедоны, кораллы и как они там называются: агаты, сардониксы, жемчуга, малахиты и алмазы, что склады и кладовые были битком набиты благородным оружием, кольчугами, нагрудниками и щитами из Толедо, что в испанской стороне, доспехами для воинов и коней, ковертюрами, сбруей, седлами и уздечками с бубенцами, и что стойла, загоны, закуты и клетки были переполнены лошадьми и собаками, учеными соколами, ястребами-перепелятниками и говорящими птицами.

Однако довольно расхваливать! И то ведь не шутка надлежаще разместить столько похвал и сдержать их уздою грамматики. По-княжески, как видите, проводили свои дни господин Гримальд и госпожа Бадугенна, вызывая восхищение всего христианского мира, щедро благословенные всеми земными благами. Так значится в анналах, а далее значится: «Для счастья их недоставало лишь одного». Жизнь человеческая течет по избитым образцам, но она стара и косна только в словесном обличье, сама же по себе она всегда нова и молода, если даже рассказчику ничего не остается, как наделять ее старыми словесами. Лишь одного, вынужден я повторить, недоставало для полного их счастья – детей, и сколь часто случалось видеть, как супруги, рядышком, опускали колени на бархатные подушечки и, воздев руки горе, слезно просили о милости, им не отпущенной! Мало того, во всех церквах Фландрии и Артуа что ни воскресенье с амвонов молили об этом Всевышнего, но, казалось, Господь Бог не хотел внять сей мольбе, ибо обоим уже минуло сорок, а надежда на потомство, на прямого наследника все еще не сбылась, так что некогда держава, наверно, распалась бы в споре зарящихся на власть притязателей.

Помогло ли здесь то, что в дело вмешался сам архиепископ Кельнский, Утрехтский, Маастрихтский и Льежский, не раз назначавший с этой целью торжественное богослужение и крестный ход? Допускаю сие, ибо после долгого промедления опала Всемогущего была наконец снята и государыня стала ждать радостей материнства, – радостей, но, увы, обреченных истощиться мукой родин, тяжесть коих все еще свидетельствовала, что Премудрый неохотно исполняет ее желание. Увы! Бадугенне не суждено было узреть двойню, которую она, непривычно стеная, произвела на свет. Свет ее очей погас, и герцог Гримальд вместе с радостями отцовства познал и горечь вдовства.

Как странно смешивает Провидение радость и горе смертных в едином кубке! Архиепископ, мучительно потрясенный двойственным успехом своего предстательства пред Всемогущим, препоручил епископу Камбрейскому отслужить панихиду в Ипре, в кафедральном соборе. И когда камень прикрыл могилу, прохладное родильное ложе госпожи Бадугенны, герцог Гримальд возвратился в Бельрапейр, чтобы порадоваться тому, что было ему дано, после того как он, с соблюдением всех обрядов, оплакал то, что было у него отнято. Младенцы, сладчайшие отпрыски смерти, мальчик и девочка, его плоть и кровь, наследники его дома, стали ему утехою в горе, стали утехою всему замку, отчего их совокупно и называли «жойделакурт», то есть «радость двора», ибо мир и впрямь не видел еще младенцев прелестнее, и никакой художник из Кельна или Маастрихта не смог бы написать красками ничего красивее: безукоризненно сложенные, исполненные очарования, с волосиками мягкими, как цыплячий пушок, и глазками, пока еще лучащимися светом небесным; лишь изредка хнычущие, всегда готовые улыбнуться ангельской улыбкой, от которой таяло сердце не только у придворных, но и у самих младенцев: когда их пеленали, они тянулись друг к другу ручонками и лопотали: «Да, да! Ты, ты!»

Младенцы, сладчайшие отпрыски смерти, мальчик и девочка, его плоть и кровь, наследники его дома, стали ему утехою в горе, стали утехою всему замку, отчего их совокупно и называли «жойделакурт», то есть «радость двора», ибо мир и впрямь не видел еще младенцев прелестнее, и никакой художник из Кельна или Маастрихта не смог бы написать красками ничего красивее: безукоризненно сложенные, исполненные очарования, с волосиками мягкими, как цыплячий пушок, и глазками, пока еще лучащимися светом небесным; лишь изредка хнычущие, всегда готовые улыбнуться ангельской улыбкой, от которой таяло сердце не только у придворных, но и у самих младенцев: когда их пеленали, они тянулись друг к другу ручонками и лопотали: «Да, да! Ты, ты!»

Разумеется, «жойделакурт» называли их лишь купно и ради милой шутки. В святом крещении – а окрестил их капеллан замка – они получили имена Вилигис и Сибилла; и если принц Вилло, который, лопоча: «Да, да!» – шлепал ручонками гораздо сильнее, чем Сибилла, был наследником и главным лицом государства, то на нее, как на весь ее пол, падал отсвет и отблеск славы Царицы Небесной, и герцог Гримальд глядел на свою дочку куда более нежными глазами, чем на столь нужного герцогству и не менее прекрасного сына. Тому быть рыцарем, таким же, как он сам, храбрым и дюжим, ну да, любезным женскому взору, когда после тйоста омоет тело от ржавчины своих пропотевших доспехов, пожалуй, и до кларета охочим – ну да, это все знакомо! Сладостная же, осиянная свыше чужедальность хрупкой женственности, она совсем по-другому задевает огрубевшие сердца, и отцовское тоже, а потому господин Гримальд называл сыночка только «бебешкой» и «бездельничком», девчоночку же «ma charmante» и целовал ее, тогда как мальчика только трепал по щеке и давал подержать ему палец.

Тому быть рыцарем, таким же, как он сам, храбрым и дюжим, ну да, любезным женскому взору, когда после тйоста омоет тело от ржавчины своих пропотевших доспехов, пожалуй, и до кларета охочим – ну да, это все знакомо! Сладостная же, осиянная свыше чужедальность хрупкой женственности, она совсем по-другому задевает огрубевшие сердца, и отцовское тоже, а потому господин Гримальд называл сыночка только «бебешкой» и «бездельничком», девчоночку же «ma charmante» и целовал ее, тогда как мальчика только трепал по щеке и давал подержать ему палец.

Томас Манн «Избранник»

Рейтинг

- Средняя оценка:

- 8.47

- Оценок:

- 17

- Моя оценка:

—

подробнее

Томас Манн

Der Erwählte

Роман, 1951 год

читать отрывок скачать отрывок > FB2 EPUB RTF TXT PDF

Аннотация:

Тонкая и изысканная стилизация под мистическую и аллегорическую прозу Средневековья — и одновременно мудрая философская притча. Исторический роман, написанный с превосходным знанием эпохи, — и в то же время остроумная пародия на «нравоучительную» литературу. Вот лишь немногое из того, что можно сказать об оригинальном и эксцентричном романе «Избранник», в основу которого легла жемчужина средневековой литературы — «Легенда о добром грешнике».

Исторический роман, написанный с превосходным знанием эпохи, — и в то же время остроумная пародия на «нравоучительную» литературу. Вот лишь немногое из того, что можно сказать об оригинальном и эксцентричном романе «Избранник», в основу которого легла жемчужина средневековой литературы — «Легенда о добром грешнике».

Номинации на премии:

номинант | Национальная книжная премия / National Book Awards, 1952 // Художественная литература (перевод с немецкого) |

Похожие произведения:

{{#if is_admin}} {{/if}} {{/if}}

{{autors_str}} {{#if analog.rusname}} «{{analog.rusname}}» {{else}} «{{analog.name}}» {{/if}} {{year_type}}

work_markcount}})

{{else}}

—

{{/if}}

work_markcount}})

{{else}}

—

{{/if}}{{#if user_id}}

{{#if analog.work_mark}}{{analog.work_mark}}{{else}}-{{/if}}

{{/if}}

Издания:ВСЕ (8)

- /языки:

- русский (8)

- /тип:

- книги (8)

- /перевод:

- С. Апт (8)

1960 г.

1999 г.

2002 г.

2009 г.

2009 г.

2010 г.

2012 г.

2021 г.

Доступность в электронном виде:

litres, 199р.

Отзывы читателей

Рейтинг отзыва

Написать отзыв:

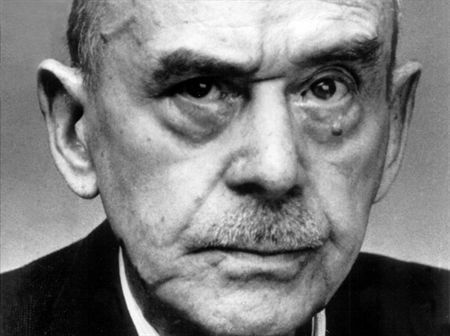

Писать отзывы могут только зарегистрированные посетители!РегистрацияЭтапы жизни автора Томаса Манна

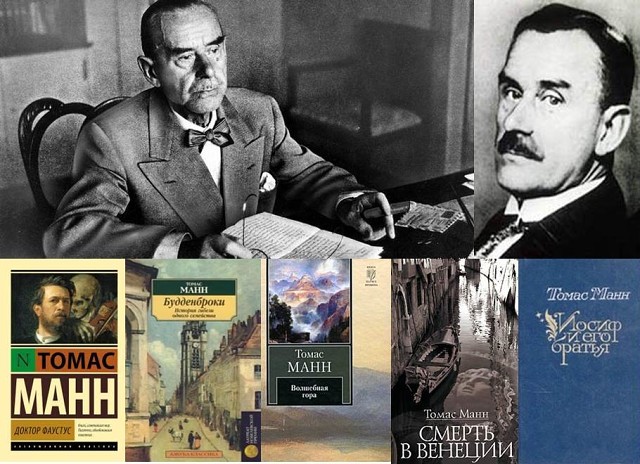

Обзор мест и домов, тесно связанных с Томасом Манном и семьей Маннов, показывает постоянно расширяющийся горизонт, эволюцию Маннов в мировую семью, их работу в качестве всемирно преданных писателей и свидетелей. ХХ века. Их путь различают три фазы: немецкая, европейская и неевропейская.

Годы становления начались в Любеке, где Томас Манн вырос в купеческом доме, принадлежавшем городскому патрициату.

В своем дебютном романе « Buddenbrooks » 25-летний писатель создал портрет Любека, получивший известность далеко за пределами Германии и переведенный на 40 языков. К тому времени он уже покинул свой родной город, но Любек продолжал играть решающую роль в его жизни. В 1905 году Томас Манн точно написал: «[…] Я обратил взоры ста тысяч человек на старый остроконечный дом на Менгштрассе». Он имел в виду дом Buddenbrook-House в Любеке, где жили его дедушка и бабушка и где проходила его дебютная работа. Роман Buddenbrooks принес своему автору мировую известность и даже Нобелевскую премию в 1929 году.

К тому времени он уже покинул свой родной город, но Любек продолжал играть решающую роль в его жизни. В 1905 году Томас Манн точно написал: «[…] Я обратил взоры ста тысяч человек на старый остроконечный дом на Менгштрассе». Он имел в виду дом Buddenbrook-House в Любеке, где жили его дедушка и бабушка и где проходила его дебютная работа. Роман Buddenbrooks принес своему автору мировую известность и даже Нобелевскую премию в 1929 году.

С началом Первой мировой войны и последующей Веймарской республикой их мировоззрение выросло из национального в европейское. Томас Манн и его семья стояли в центре противоречивых идеологических, политических и художественных убеждений, в результате чего их различные мнения стали совершенно очевидными. Его брат Генрих Манн, например, с самого начала выступал против войны. Вначале он выступал за европейскую перспективу, кульминацией которой стала его активная роль во франко-германском примирении. В 19В 20 лет старшие дети Томаса Манна, Клаус и Эрика, встали на сторону дяди. Для Томаса Манна дело обстояло сложнее. Во время Первой мировой войны он придерживался немецких националистических и консервативных взглядов. Осознав свою ошибку, он стал ярым поборником демократии во времена Веймарской республики. В то же время он также сосредоточился на проблемах Европы в целом. Его роман Волшебная гора , действие которого происходит в шикарном санатории в Давосе, рисует панораму европейского общества того времени, представляя его художественный взгляд на обсуждаемые в нем вопросы. В 1920-х годов Томас Манн провел множество лекций и чтений в Европе и за рубежом. В 1930 году семья Манн приобрела дачу на Куршской косе в Ниде с видом на залив, где провела три замечательных летних отпуска. Сегодня здесь находится Культурный центр Томаса Манна .

В 19В 20 лет старшие дети Томаса Манна, Клаус и Эрика, встали на сторону дяди. Для Томаса Манна дело обстояло сложнее. Во время Первой мировой войны он придерживался немецких националистических и консервативных взглядов. Осознав свою ошибку, он стал ярым поборником демократии во времена Веймарской республики. В то же время он также сосредоточился на проблемах Европы в целом. Его роман Волшебная гора , действие которого происходит в шикарном санатории в Давосе, рисует панораму европейского общества того времени, представляя его художественный взгляд на обсуждаемые в нем вопросы. В 1920-х годов Томас Манн провел множество лекций и чтений в Европе и за рубежом. В 1930 году семья Манн приобрела дачу на Куршской косе в Ниде с видом на залив, где провела три замечательных летних отпуска. Сегодня здесь находится Культурный центр Томаса Манна .

Дача. 1930, ETH-Library Zurich, архив Томаса Манна, фотограф: Фриц Краускопф

Дача. 1930, ETH-Library Zurich, архив Томаса Манна, фотограф: Фриц КраускопфВ 1933 году он потерял родину и был вынужден покинуть страну. Находясь в Арозе, Швейцария, захват власти национал-социалистами застал пару врасплох, и они не вернулись в Мюнхен. Прожив несколько месяцев в Санари-сюр-Мер на юге Франции, они воссоединились со своей семьей. Затем Томас, Катя и их младшие дети переехали в Кюснахт, недалеко от Цюриха, и оставались там с осени 1933 года до конца 1938 года. В этот период Томас Манн очень полюбил «дорогой город Цюрих» и Швейцарию.

Генрих Манн, едва сбежавший из оккупированной Европы, жил неподалеку. Помимо завершения последних томов Joseph и Doctor Faustus в США, Томас Манн неустанно продолжал заниматься политической деятельностью. Выступая с лекциями по США, он неустанно агитировал против Гитлера; BBC передала 55 антифашистских речей, адресованных немецким слушателям! Тем временем Томас Манн стал гражданином США.

Учитывая политический климат после смерти президента Рузвельта в 1945 года и истерической антикоммунистической чистки эпохи Маккарти супруги Манн бежали из США в 1952 году и вернулись в Европу. Они сознательно выбрали Швейцарию, а не одну из разделенных немецких стран. Томас Манн и его семья снова нашли свой последний дом за воротами Цюриха, поселившись на этот раз в Эрленбахе и Кильхберге. После его смерти Катя Манн оставалась в Килхберге до своей смерти в 1980 году; ее сын Голо жил там до 1994 года. Литературная усадьба Томаса Манна находится в Архив Томаса Манна в ETH Zurich .

Они сознательно выбрали Швейцарию, а не одну из разделенных немецких стран. Томас Манн и его семья снова нашли свой последний дом за воротами Цюриха, поселившись на этот раз в Эрленбахе и Кильхберге. После его смерти Катя Манн оставалась в Килхберге до своей смерти в 1980 году; ее сын Голо жил там до 1994 года. Литературная усадьба Томаса Манна находится в Архив Томаса Манна в ETH Zurich .

Взгляд на кладбище в Кильхберге, где похоронены Томас, Катя и все дети, кроме Клауса, умершего в 1949 году, показывает семью, которая является символом не только Германии во всем мире, но и интернациональной семьи. Среди надгробий похоронены граждане США, Великобритании, Канады и Швейцарии. Изгнание Манна длилось до его смерти в 1955 году и даже позже, если считать потомков, разбросанных по миру. Одни только страны проживания и гражданство свидетельствуют о его повороте к интернационалу. При этом Манны всегда были «немецкой» семьей. Особенно Томас Манн, учитывая ход событий, вынудивший его отказаться от гражданства, никогда не был никем иным, как немецким писателем. Знаменитые слова, которые он произнес по прибытии в Нью-Йорк в 1938: «Где я, так это немецкая культура», символизируют это чувство. Он отделил свою концепцию немецкого языка от нации и вместо этого основывал ее на ее культурном отпечатке.

Знаменитые слова, которые он произнес по прибытии в Нью-Йорк в 1938: «Где я, так это немецкая культура», символизируют это чувство. Он отделил свою концепцию немецкого языка от нации и вместо этого основывал ее на ее культурном отпечатке.

Именно сочетание его связи с Германией на протяжении всей жизни и непростых отношений с Германией, с одной стороны, и приверженности космополитизму, с другой, делает историю Томаса Манна и его семьи такой увлекательной и, отчасти, так ужасно. В своих мемуарах, написанных в США, брат Манна, Генрих, утверждает: «Когда мой брат переехал в Соединенные Штаты, он просто и правильно заявил: «Там, где я, есть немецкая культура». Только здесь мы можем по-настоящему полностью понять слова:» Все, что вы унаследовали от своих отцов, вы должны сначала достичь, чтобы владеть этим! […] Наша культура — и каждая культура — имеет нацию нашего рождения как отправную точку и как свое оправдание, чтобы мы могли стать полноправными европейцами. Без места рождения не может быть космополитизма. Никакое проникновение в другие языки или даже в литературу без того, чтобы одновременно с нашим врожденным языком, в устной и письменной речи, не испытать нас до отчаяния, до блаженства».

Никакое проникновение в другие языки или даже в литературу без того, чтобы одновременно с нашим врожденным языком, в устной и письменной речи, не испытать нас до отчаяния, до блаженства».

Цивилизованная неопределенность Томаса Манна | Национальный фонд гуманитарных наук

Манн прежде всего известен как автор идей. Это правда, что он уловил интеллектуальную и духовную молнию, разорвавшую потемневшие от бури европейские небеса двадцатого века, но он мог прекрасно писать и о совершенно обычных и безмятежных днях. Среди современных писателей он обладал умом, наиболее подходящим для либеральной демократии, которую его коллеги слева и справа склонны презирать. В молодости он был чем-то вроде прусского милитаристского фанатика, а в старости — своего рода другом советского коммунизма, но его творческая энергия проистекала из источника благородной неуверенности в политике, морали и метафизике. Манн никогда не мог объяснить, что такое мир, но он мастерски изобразил его во всей его славной и запутанной сложности.

Манн никогда не мог объяснить, что такое мир, но он мастерски изобразил его во всей его славной и запутанной сложности.

Характерный способ мышления Манна — иронический, под которым он подразумевает нечто большее, чем забавную насмешку или поразительную интуицию. В заключении своего эссе 1922 года «Гёте и Толстой» — лучшего эссе на литературную тему, которое я знаю, — он дает свое наиболее подробное описание склада ума, который он так предпочитает: «Прекрасно решение. Но действительно плодотворным, продуктивным, а потому и художественным началом является то, что мы называем сдержанностью. . . . В умственной сфере мы любим ее как иронию: ту иронию, которая оглядывается на обе стороны, которая лукаво и безответственно — но не без благожелательности — играет между противоположностями и не очень торопится становиться на сторону и принимать решения; руководствуясь предположением, что в великих делах, в делах гуманных, каждое решение может оказаться преждевременным; что настоящей целью является не решение, а гармония, согласие. И гармония в вопросе вечных противоречий может заключаться в бесконечности; однако эта игривая сдержанность, именуемая иронией, несет его в себе, как выдержанная нота несет в себе решение. . . . Ирония есть пафос середины. . . его мораль тоже, его этос. . . . Мы [немцы] люди среднего, мировой буржуазии; есть соответствие в нашем географическом положении и в наших нравах. Мне сказали, что в иврите слова «знание» и «понимание» имеют ту же основу, что и слово «между». Самая проницательная рассудительность, ирония принимает во внимание все стороны истории и не придерживается ни одной: это необузданная интеллектуальная свобода или даже вседозволенность, и, по мнению Манна, эта хладнокровная сдержанность приближает к истине больше, чем горячая назойливая хватка.

И гармония в вопросе вечных противоречий может заключаться в бесконечности; однако эта игривая сдержанность, именуемая иронией, несет его в себе, как выдержанная нота несет в себе решение. . . . Ирония есть пафос середины. . . его мораль тоже, его этос. . . . Мы [немцы] люди среднего, мировой буржуазии; есть соответствие в нашем географическом положении и в наших нравах. Мне сказали, что в иврите слова «знание» и «понимание» имеют ту же основу, что и слово «между». Самая проницательная рассудительность, ирония принимает во внимание все стороны истории и не придерживается ни одной: это необузданная интеллектуальная свобода или даже вседозволенность, и, по мнению Манна, эта хладнокровная сдержанность приближает к истине больше, чем горячая назойливая хватка.

Место художника или интеллектуального ренегата в современном обществе было заметной темой в работах Манна. Его ироничный ум обычно колебался между усердно преследуемыми требованиями искусства и радостями красиво прожитой жизни. Эта плодотворная амбивалентность характеризует буржуазную семейную сагу Buddenbrooks , благодаря которой Манн приобрел безукоризненную репутацию в возрасте двадцати шести лет и которая никогда не оказывалась решительно ни на той, ни на другой стороне разделения искусства и жизни. С субтитрами Упадок семьи, В этом 700-страничном романе рассказывается о судьбе семьи торговцев зерном, известной в маленьком городке на Балтийском море, — семьи, которая имеет более чем мимолетное сходство с семьей Манна. История Будденброков, кажется, идет по четкой моральной дуге. Постоянная христианская суровость умирающего патриарха Иоганна уступает место финансовому и социальному восхождению следующего поколения. Упадок начинается с несчастливой финансовой и эротической карьеры следующего поколения и углубляется с печальной судьбой помешанного на музыке юноши Ханно, чья ранняя смерть знаменует конец линии. Но эта кажущаяся ясность с самого начала скомпрометирована; на самом деле, семейная история на всем протяжении неразрывно сочетает в себе невинность и декаданс.

Эта плодотворная амбивалентность характеризует буржуазную семейную сагу Buddenbrooks , благодаря которой Манн приобрел безукоризненную репутацию в возрасте двадцати шести лет и которая никогда не оказывалась решительно ни на той, ни на другой стороне разделения искусства и жизни. С субтитрами Упадок семьи, В этом 700-страничном романе рассказывается о судьбе семьи торговцев зерном, известной в маленьком городке на Балтийском море, — семьи, которая имеет более чем мимолетное сходство с семьей Манна. История Будденброков, кажется, идет по четкой моральной дуге. Постоянная христианская суровость умирающего патриарха Иоганна уступает место финансовому и социальному восхождению следующего поколения. Упадок начинается с несчастливой финансовой и эротической карьеры следующего поколения и углубляется с печальной судьбой помешанного на музыке юноши Ханно, чья ранняя смерть знаменует конец линии. Но эта кажущаяся ясность с самого начала скомпрометирована; на самом деле, семейная история на всем протяжении неразрывно сочетает в себе невинность и декаданс.

Упадок в глазах Манна непростая вещь. Например, добросовестное соблюдение приличий не исключает морального падения. Поколения Будденброков женятся с явным благоразумием, чтобы укрепить имя семьи и богатство, но обнаруживают, что их жизнь лишена счастья. И вам не нужно заглядывать в их спальни, чтобы понять, насколько суров этот договор ради коммерции. Экономический человек и эротический человек нелегко уживаются вместе; Адам Смит мог бы написать о счастье, которое можно получить как за счет любви, так и за счет денег, но Манн считает, что они по существу противоречат друг другу. То, что кажется повторяющимся снова и снова романтическим несчастьем, больше похоже на генетически запрограммированную фатальность. Будденброки рождены и выращены для несчастья в любви, или, точнее, для любовного симулякра, с которым они могут справиться лучше всего.

Если плохо жить, хорошо и умереть нельзя, а самое сложное и до конца осознанное горе — это горе Томаса Будденбрука, как и родного отца Манна, последнего солидного бюргера семьи. Он порывает с семейной традицией, женившись по любви — не менее экзотической женщине, которая великолепно играет на скрипке и склонна потворствовать художественной чувствительности. Но страсть, которая, казалось, должна длиться всю жизнь, вскоре рассеивается в приятное ежедневное соблюдение цивилизованных приличий. Жизнь, которой всегда жил Томас, вещи, которые придавали ей смысл, оказываются ничем перед лицом смерти, приближение которой он чувствует. Однажды ночью, когда он думает о мертвых, к которым он с радостью присоединился бы, его любовь к тем, кто прожил свою жизнь, радостно переполняет его, и он понимает, что ненавидит не жизнь, а собственную неряшливую и унылую натуру. Он клянется посвятить себя философским исследованиям и жить с захватывающей энергией. Однако утром его «инстинкты среднего класса» пробуждаются, и его ночные мысли кажутся невозможными: что подумают люди, если узнают, о чем он думает? Негласный договор, на котором держится сносное существование, состоит в том, чтобы сохранять жизнь обычной и беспрекословной, ибо тайну жизни и смерти невозможно вынести.

Он порывает с семейной традицией, женившись по любви — не менее экзотической женщине, которая великолепно играет на скрипке и склонна потворствовать художественной чувствительности. Но страсть, которая, казалось, должна длиться всю жизнь, вскоре рассеивается в приятное ежедневное соблюдение цивилизованных приличий. Жизнь, которой всегда жил Томас, вещи, которые придавали ей смысл, оказываются ничем перед лицом смерти, приближение которой он чувствует. Однажды ночью, когда он думает о мертвых, к которым он с радостью присоединился бы, его любовь к тем, кто прожил свою жизнь, радостно переполняет его, и он понимает, что ненавидит не жизнь, а собственную неряшливую и унылую натуру. Он клянется посвятить себя философским исследованиям и жить с захватывающей энергией. Однако утром его «инстинкты среднего класса» пробуждаются, и его ночные мысли кажутся невозможными: что подумают люди, если узнают, о чем он думает? Негласный договор, на котором держится сносное существование, состоит в том, чтобы сохранять жизнь обычной и беспрекословной, ибо тайну жизни и смерти невозможно вынести.

Главы о душевных муках и смерти Томаса показывают молодого Манна во всей его красе. Он, видимо, многому научился у Толстого — он держал фотографию мастера на своем столе во время написания этого романа — особенно у своего Ивана Ильича, жизнь которого была так обыкновенна и оттого так ужасна, что приближение смерти застало его врасплох. . Манн, однако, не дает Фоме-Толстову утешения, даже победы, счастливой смерти в гостеприимном присутствии божественной любви. Томас умирает так же, как и жил, в неуверенности в том, что все это значит. Именно так это нравилось Манну, и ему предстояло сделать карьеру такой тонкой иронии, как он называл свое бескорыстное отстранение от поисков окончательного смысла. Богатейшее искусство может исходить от человека, интеллектуально и духовно сбитого с толку великими метафизическими тайнами. Другой герой Манна, Ницше, однажды сказал, что нам нужно искусство, чтобы защитить нас от правды, но для Манна искусство — это его способ передать правду настолько полно, насколько, по его мнению, можно ее познать.

Волшебная гора — одно из величайших современных литературных свидетельств неуверенности, поскольку в нем исследуется эффект, который трое мужчин, которые уверены, что знают, как лучше жить, оказывают на молодого человека, еще не сформировавшегося. Ганс Касторп, представленный в первых словах книги как «обычный молодой человек», приезжает в санаторий в швейцарском горном городке Давос, как он полагает, с кратким визитом к своему туберкулезному двоюродному брату. Как оказалось, у Касторпа тоже есть пятно в легком, и он остается там на семь лет. Благородно заурядный юноша погружается в атмосферу, не похожую ни на одну из знакомых ему. Неотвратимое присутствие смерти придает жизни на высотах томный эротизм и бодрящую интеллектуальную энергию.

Касторп встречает двух интеллектуалов, которые становятся прозелитами на дуэли, каждый из которых стремится объявить юношу посвященным в единую истинную веру. Итальянский гуманист Сеттембрини проповедует неизбежное торжество разума и демократии, которое откроет эпоху земного совершенства. Эта земная жизнь — это все, что у нас есть, — говорит ему разум, — поэтому к ней нужно относиться со всей серьезностью и доводить ее до идеального осуществления. Нафта — его естественный антагонист в духовной битве. Галисийский еврей по происхождению, сын кошерного мясника, распятого во время погрома, Нафта обратился в католицизм, выучился на иезуитское священство и стал приверженцем социализма, что удовлетворило как его рвение к христовому совершенству, так и его безумную жажду крови. . Он апостол смерти и презирает либеральную цивилизацию Сеттембрини как духовное опустошение, где здоровье тела является высшей ценностью, а душа не находит поддержки.

Эта земная жизнь — это все, что у нас есть, — говорит ему разум, — поэтому к ней нужно относиться со всей серьезностью и доводить ее до идеального осуществления. Нафта — его естественный антагонист в духовной битве. Галисийский еврей по происхождению, сын кошерного мясника, распятого во время погрома, Нафта обратился в католицизм, выучился на иезуитское священство и стал приверженцем социализма, что удовлетворило как его рвение к христовому совершенству, так и его безумную жажду крови. . Он апостол смерти и презирает либеральную цивилизацию Сеттембрини как духовное опустошение, где здоровье тела является высшей ценностью, а душа не находит поддержки.

Мало того, что Касторп разрывается между этими фанатиками, борющимися за его душу, он еще и с головой впадает в сексуальную одержимость «вялой, червивой, киргизоглазой» русской красавицей Клавдией Шоша. У него с ней одна ночь любви, а потом она уходит; он годами ждет ее возвращения, но когда она возвращается, то в роли любовницы грозного майнхера Питера Пиперкорна.

Пожилой голландец с Явы, страдающий рецидивирующей и крайне болезненной тропической лихорадкой, Пиперкорн, несмотря на свою болезнь, обладает лучезарным великолепием бытия, которое заставляет его что-то значить, даже когда ему нечего сказать серьезно. Рядом с болтливыми и иногда ослепительными интеллектуалами он кажется тусклым умом, но тем не менее сияющим жизненной силой. На попойке в санатории — это ответ Манна на платоновское 9.0007 Symposium, Любовь Пиперкорна к жизни, какой бы вульгарной и невнятной она ни была, претендует на приз. Жизнь — это эротическое сокровище, которым нельзя пренебрегать или пренебрегать, — советует Пиперкорн Касторпу, — и пренебрегать простыми дарами — непростительный грех против жизни. Но даже героическая жизненная сила Пиперкорна уступает печали плоти. Измученный приступом полового бессилия, Пиперкорн кончает жизнь самоубийством, и его смерть является лишь прелюдией к оргии самоуничтожения.

В пылу спора Сеттембрини называет Нафту развратницей молодежи, и Нафта требует удовлетворения. Когда наступает назначенное время, Сеттембрини стреляет в воздух. Нафта в ярости кричит, что его противник трус, и стреляет себе в голову. На высотах не слышна умеренность: каждая идея доводится до логического завершения, как бы она ни была экстремальна или парадоксальна, и все же эта умственная суета далека от безжалостного благородного поиска истины. Горячие мнения о серьезнейших вещах блестят, как обнаженные ножи. Сеттембрини и Нафта, полные пылкой страсти, приставаний, брани и трубных заявлений, лишены темперамента людей, рожденных искать мудрости; они скорее бурны, чем безмятежны, скорее доктринерские, чем ищущие, и считают правильность своих мнений делом чести. В глубине души они не философы, а политические интеллектуалы, движимые теми же эмоциями, что и массы людей. Для них конечной проверкой идеи, очевидно, является готовность мыслителя убить или умереть за нее. Доказательство убежденности значит больше, чем истина, и в этом случае можно забыть о любой надежде обнаружить истину.

Когда наступает назначенное время, Сеттембрини стреляет в воздух. Нафта в ярости кричит, что его противник трус, и стреляет себе в голову. На высотах не слышна умеренность: каждая идея доводится до логического завершения, как бы она ни была экстремальна или парадоксальна, и все же эта умственная суета далека от безжалостного благородного поиска истины. Горячие мнения о серьезнейших вещах блестят, как обнаженные ножи. Сеттембрини и Нафта, полные пылкой страсти, приставаний, брани и трубных заявлений, лишены темперамента людей, рожденных искать мудрости; они скорее бурны, чем безмятежны, скорее доктринерские, чем ищущие, и считают правильность своих мнений делом чести. В глубине души они не философы, а политические интеллектуалы, движимые теми же эмоциями, что и массы людей. Для них конечной проверкой идеи, очевидно, является готовность мыслителя убить или умереть за нее. Доказательство убежденности значит больше, чем истина, и в этом случае можно забыть о любой надежде обнаружить истину.

Тем временем на равнинах кипит безмерная кровожадность; та самая «великая раздражительность», которая положила конец Peeperkorn и Naphta, отправила Европу во тьму тотальной войны, и Касторп решает, что не может упустить шанс стать ее частью. Последнее, что мы видим, это то, что он бежит в атаку пехоты и на ходу напевает себе под нос: «Der Lindenbaum», из цикла песен Шуберта, Winterreise, это романтическое предчувствие европейского желания смерти. Рассказчик отмечает, что Касторп, вероятно, погибнет в бою, но заключительная фраза романа, кажется, дает надежду, что из этой войны может появиться новая красота, с нашим героем или без него. «И из этого всемирного праздника смерти, из этой уродливой гонной лихорадки, воспламеняющей дождливое вечернее небо кругом, — из этого когда-нибудь восстанет и любовь?» Очевидный ответ: «Чертовски маловероятно, особенно с точки зрения 1924 Германия, но здесь снова Манн сдерживается. Самый известный роман, когда-либо написанный о допросе молодого человека, заканчивается вопросом об исторических последствиях войны, которую он может пережить, а может и не пережить. Неопределенность может быть изнурительной болезнью как для думающего человека, так и для человека действия; Манн делает из этого освобождающее искусство. Придерживаясь сократовской скромности, он никогда не утверждает, что знает больше, чем он знает на самом деле, и таким образом доказывает, что знает больше, чем претенденты на высшую уверенность. Он практикует умеренность, которой избегают его персонажи, и его роман воплощает бескорыстную интеллектуальную любовь, которой никогда не достигает никто из тех, о ком он пишет.

Неопределенность может быть изнурительной болезнью как для думающего человека, так и для человека действия; Манн делает из этого освобождающее искусство. Придерживаясь сократовской скромности, он никогда не утверждает, что знает больше, чем он знает на самом деле, и таким образом доказывает, что знает больше, чем претенденты на высшую уверенность. Он практикует умеренность, которой избегают его персонажи, и его роман воплощает бескорыстную интеллектуальную любовь, которой никогда не достигает никто из тех, о ком он пишет.

1500-страничная тетралогия Иосиф и его братья задает два вопроса: Что составляет самую полную человеческую мудрость? А что является высшим достижением цивилизации? Монументальный роман пересказывает библейскую историю об Иосифе, завершающую Книгу Бытия: Видящий небесные сны, предполагающие его провидческие и даже пророческие способности, Иосиф навлекает на себя горький гнев своих обиженных простых братьев, которые избивают его, бросают в сухой колодец. , и вернуться домой, чтобы сказать своему отцу Иакову, что лев съел его самого любимого сына. Некоторые странствующие измаильтяне спасают Иосифа из колодца и увозят его в Египет, где его дары поднимают его из раба в незаменимую и любимую десницу фараона. Когда его братья приходят в Египет во время голода, который Иосиф предсказал и к которому подготовился, отчаянно нуждаясь в зерне, Иосиф, которого они не узнают, играет с ними в изысканно мстительную игру, которая заканчивается тем, что он раскрывает свою личность и прощая их.

, и вернуться домой, чтобы сказать своему отцу Иакову, что лев съел его самого любимого сына. Некоторые странствующие измаильтяне спасают Иосифа из колодца и увозят его в Египет, где его дары поднимают его из раба в незаменимую и любимую десницу фараона. Когда его братья приходят в Египет во время голода, который Иосиф предсказал и к которому подготовился, отчаянно нуждаясь в зерне, Иосиф, которого они не узнают, играет с ними в изысканно мстительную игру, которая заканчивается тем, что он раскрывает свою личность и прощая их.

В Книге Бытия история Иосифа завершает рассказ о том, как люди научились жить в падшем мире после вкуса запретного плода, который познакомил человечество с познанием добра и зла. Манн многому научился, по крайней мере, из Библии: вы не хотите смотреть в этот мир без мудрости, но почти каждому приходится обходиться каким-то неадекватным приближением. В версии Манна, как и в Библии, только Иосиф карабкается на вершину еврейской мудрости, а возможно, и человеческой мудрости в целом, сочетая пророчество, исходящее непосредственно от Бога, с благоразумием, являющимся образцовым человеческим разумом во всей его полноте. расширение. Этот образец духа и ума показывает, что нужно иметь знание о Боге, хотя оно может быть ограниченным, а также знание людей, хотя и сомнительное, чтобы жить хорошо в этом мире. Все это необходимо, чтобы бороться с бесчисленными ловушками и скорбями, некоторые из которых являются примерами морального зла, сотворенного людьми, а некоторые — пятнами природного зла, в конечном счете приписываемого Самому Богу.

расширение. Этот образец духа и ума показывает, что нужно иметь знание о Боге, хотя оно может быть ограниченным, а также знание людей, хотя и сомнительное, чтобы жить хорошо в этом мире. Все это необходимо, чтобы бороться с бесчисленными ловушками и скорбями, некоторые из которых являются примерами морального зла, сотворенного людьми, а некоторые — пятнами природного зла, в конечном счете приписываемого Самому Богу.

трудность отделения нравственного зла от природного — если, например, попадаешь в число злых людей, предначертаны ли твои страдания от их рук Богом? — заставляет Манна о многом задуматься и лежит в основе его нежелание отваживаться на объяснение божественных путей. Тем не менее, случайные иронические уколы портят традиционный благочестивый лик. Авраам Манна бросает человеческий вызов божественному нравственному совершенству, но уклоняется от открытого обвинения и признает, что Бог должен быть совершенным, несмотря на то, что Он и зло, и добро. «И тьма, и зло, и ужас непредсказуемый, даже землетрясение, треск молнии, стая саранчи, затемняющая солнце, семь злых ветров, Абубу из пыли, шершень и змей были от Бога; и если Его называли Владыкой чумы, то это было потому, что Он был и ее посланником, и ее целителем. Он был не тем, что хорошо, а тем, что есть все. И Он был свят! Святой не по доброте, а потому, что он живой Бог, и более чем живой, святой в Своем величии и ужасе». считается виновным в моральном зле, в то время как Бог каким-то образом избегает обвинения в естественном зле. Уклонение от вопроса молчаливо признает человеческую ничтожность и некомпетентность обращаться к Господу по этому поводу. Есть вопросы, на которые мужчины просто не собираются получать ответ. Жизнь, избыток жизни, выходит за рамки нравственных категорий, придуманных крохой.

Он был не тем, что хорошо, а тем, что есть все. И Он был свят! Святой не по доброте, а потому, что он живой Бог, и более чем живой, святой в Своем величии и ужасе». считается виновным в моральном зле, в то время как Бог каким-то образом избегает обвинения в естественном зле. Уклонение от вопроса молчаливо признает человеческую ничтожность и некомпетентность обращаться к Господу по этому поводу. Есть вопросы, на которые мужчины просто не собираются получать ответ. Жизнь, избыток жизни, выходит за рамки нравственных категорий, придуманных крохой.

Большое политическое значение этого богословского понимания заключается в том, что и теология, и политика должны, насколько это возможно, поддерживать экуменическую терпимость. Такая возможность не безгранична: есть духовные трещины, отделяющие один народ и его богов от другого. Иаков любит говорить о «Египте с обезьяньим лицом», и Иосиф в какой-то степени разделяет отвращение отца к его чуждым обычаям. И все же Иосиф чтит молодого фараона Аменхотепа, известного своим глубоким благочестием, вдохновленным религиозным любопытством, как образец духовного космополитизма. Религиозный раскол поражает Египет того времени, и Иосиф подталкивает Аменхотепа к мягко терпимому богу Атону и отводит его от сурового и шовинистического Амона-Ре; фараон даже меняет свое имя на Эхнатон, как Саул становится Павлом. Теологические дискуссии двух адептов устремляются к духовному горизонту, и их язык безошибочно предвосхищает евангелия.

Религиозный раскол поражает Египет того времени, и Иосиф подталкивает Аменхотепа к мягко терпимому богу Атону и отводит его от сурового и шовинистического Амона-Ре; фараон даже меняет свое имя на Эхнатон, как Саул становится Павлом. Теологические дискуссии двух адептов устремляются к духовному горизонту, и их язык безошибочно предвосхищает евангелия.

Все лучшие люди ищут Единого Истинного Бога, учит Манн, однако они могут расходиться в доктринах, которые не являются незначительными, но и не раскрывают всей истории. Только непоколебимые фанатики жестокого Амона-Ре — нацисты в старинных костюмах, с их маниакальной набожностью, неспособной скрыть наглые политические амбиции, — выпадают из радушных объятий Манна. Политический урок для времени самого Манна и для времени, которое придет после него, очевиден. Единственными людьми, которым можно доверить души людей, являются не те, кто претендует исключительно на обладание истиной, а скорее те, кто признает свою собственную нерешительность, продолжая искать истину везде, где она может быть найдена. Высшая мудрость состоит в осознании того, что Богу еще предстоит открыть Свою полную природу людям любой веры и что первейший человеческий долг состоит в том, чтобы жить в надежде искать еще нераскрытое божественное бытие. Цивилизация, которая позволяет каждому человеку, столь склонному к этому поиску, достойна нашей преданности; а Манн в своей всеобъемлющей и не совсем фантастической манере прослеживает истоки либерально-демократической цивилизации до ее корней не только в иудейской и христианской традициях, но и в мудрости этого фараона и ему подобных, где бы и когда бы они ни находились. жили.

Высшая мудрость состоит в осознании того, что Богу еще предстоит открыть Свою полную природу людям любой веры и что первейший человеческий долг состоит в том, чтобы жить в надежде искать еще нераскрытое божественное бытие. Цивилизация, которая позволяет каждому человеку, столь склонному к этому поиску, достойна нашей преданности; а Манн в своей всеобъемлющей и не совсем фантастической манере прослеживает истоки либерально-демократической цивилизации до ее корней не только в иудейской и христианской традициях, но и в мудрости этого фараона и ему подобных, где бы и когда бы они ни находились. жили.

Доктор Фауст, Самое красноречивое и резкое размышление Манна о немецкой высокой культуре и политическом зле знаменует моральный отход от его артистизма, если не окончательный разрыв. Вы не можете легко оставаться либерально нерешительным в отношении нацизма. Порядочный человек должен всеми силами противостоять нацизму: если ты немец, он должен желать своей родной стране поражения в войне — ее физического опустошения, духовного унижения и полного разорения. Манн бежал из Германии в 1936 году, за один шаг до изгнания — его интеллектуальное неповиновение было преступным, а его жена была еврейкой. Из своего редута в Пасифик Палисейдс, штат Калифорния, он открыл безжалостный шквал гаубичных обстрелов по Третьему рейху. Герман Курцке в свои 1999 биография Томас Манн: Жизнь как произведение искусства цитирует профессию Манна о моральной ясности во время войны: «Гитлер имел большое преимущество в том, что производил упрощение эмоций, Нет, которое ни на мгновение не вызывало сомнений, ясную и смертельную ненависть. . Годы битвы против него были морально хорошим временем». Однако, что касается Бога, чье творение допускает такие чудовища, как нацизм, Манн в Доктор Фауст остается нерешительным или, во всяком случае, необъявленным старым «я». И не столько его политика, сколько его богословие — его борьба за понимание демонических сил в их отношении к божественному в этом мире — составляет жуткое великолепие этого романа.

Манн бежал из Германии в 1936 году, за один шаг до изгнания — его интеллектуальное неповиновение было преступным, а его жена была еврейкой. Из своего редута в Пасифик Палисейдс, штат Калифорния, он открыл безжалостный шквал гаубичных обстрелов по Третьему рейху. Герман Курцке в свои 1999 биография Томас Манн: Жизнь как произведение искусства цитирует профессию Манна о моральной ясности во время войны: «Гитлер имел большое преимущество в том, что производил упрощение эмоций, Нет, которое ни на мгновение не вызывало сомнений, ясную и смертельную ненависть. . Годы битвы против него были морально хорошим временем». Однако, что касается Бога, чье творение допускает такие чудовища, как нацизм, Манн в Доктор Фауст остается нерешительным или, во всяком случае, необъявленным старым «я». И не столько его политика, сколько его богословие — его борьба за понимание демонических сил в их отношении к божественному в этом мире — составляет жуткое великолепие этого романа.

Доктор Фауст с подзаголовком Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная другом; этим другом на всю жизнь является Серенус Цейтблом, чье имя означает «безмятежный цветок века». Он ученый-гуманитарий и гуманный образец нравственного и душевного здоровья, чья преданность музыкальному гению Леверкюну состоит из глубокого восхищения и ужасающего очарования. В первой главе своих мемуаров Цейтблом неохотно признает, что слово гений не только сияет божественно помазанной человеческой славой, но и вздымается червивой испорченностью адских сил — «греховным и болезненным омертвением природных талантов, плодом какого-то ужасного договора… . . [многоточие Манна]. Проблемный гений Леверкюна относится ко второму типу: мерцающая злокачественность, красивая, но обреченная на смерть и худшее. Zeitblom пишет с непреодолимым страхом перед аморальной полнотой природы, смущающей как чисто разумных, так и благочестиво доверчивых, каждый из которых предпочитает знать только ту часть истории, которая им подходит. Намеки на демоническое оттеняют самую утонченную природную красоту, так что мельчайшие детали природы кажутся работой не Бога, а Демиурга — злого духа гностического богословия, правящего материальным миром.

Он ученый-гуманитарий и гуманный образец нравственного и душевного здоровья, чья преданность музыкальному гению Леверкюну состоит из глубокого восхищения и ужасающего очарования. В первой главе своих мемуаров Цейтблом неохотно признает, что слово гений не только сияет божественно помазанной человеческой славой, но и вздымается червивой испорченностью адских сил — «греховным и болезненным омертвением природных талантов, плодом какого-то ужасного договора… . . [многоточие Манна]. Проблемный гений Леверкюна относится ко второму типу: мерцающая злокачественность, красивая, но обреченная на смерть и худшее. Zeitblom пишет с непреодолимым страхом перед аморальной полнотой природы, смущающей как чисто разумных, так и благочестиво доверчивых, каждый из которых предпочитает знать только ту часть истории, которая им подходит. Намеки на демоническое оттеняют самую утонченную природную красоту, так что мельчайшие детали природы кажутся работой не Бога, а Демиурга — злого духа гностического богословия, правящего материальным миром.

Вспоминая детские вечера, проведенные с Адрианом и его отцом, натуралистом-любителем, Зейтблом особо запомнил бабочку Hetaera esmeralda, , которая их всех ошеломила, и , которая в полете выглядит как летящий лепесток; он упоминает об этом просто вскользь, и мимоходом замечаешь, что слово hetaera относится к элегантной куртизанке. Это мимолетное воспоминание вспыхивает, как пылающее предзнаменование, много лет спустя, когда Леверкюн пишет, что дьявол нанес ему ночной визит и сообщил ему, что после его краткого романа с красивой сифилитической проституткой по имени Эсмеральда — а это роман, не деловая сделка — душа молодого человека была во власти дьявола. Эсмеральда предупредила его о своей болезни, но он был одержим ею. Теперь силы ада завладели им. Цепочка дьявольски организованных злоключений гарантирует, что лечение инфекции Леверкюна не удастся. Болезнь — бесовское нашествие — погубит его, но сначала наделит его редкой творческой силой: он будет музыкальным гением века. Дьявол обещает ему, что этот щедрый дар с лихвой компенсирует его страдания, хотя и немалые: «Подожди до Страстной Пятницы, а скоро Пасха! Подождите один, десять, двенадцать лет, пока озарение, это светлое лучезарное аннулирование всех хромых соображений и сомнений, не достигнет своего апогея, и вы узнаете, за что вы платите и для чего завещаете нам тело и душу». Земной ценой его гения будет отречение от любви; люди, которых он любит больше всего, умрут страшной смертью, ответственность за которую он возьмет на себя. В холодной ярости из-за смерти своего любимого юного племянника от менингита он сочиняет свой шедевр, Плач доктора Фауста, который его ледяной разум воспринимает как разрушение Девятой симфонии Бетховена, гимн политической свободы и человеческому теплу, который он превращает в руины, «Ода к радости», уничтоженная гримасничающей «Одой к печали». ”

Дьявол обещает ему, что этот щедрый дар с лихвой компенсирует его страдания, хотя и немалые: «Подожди до Страстной Пятницы, а скоро Пасха! Подождите один, десять, двенадцать лет, пока озарение, это светлое лучезарное аннулирование всех хромых соображений и сомнений, не достигнет своего апогея, и вы узнаете, за что вы платите и для чего завещаете нам тело и душу». Земной ценой его гения будет отречение от любви; люди, которых он любит больше всего, умрут страшной смертью, ответственность за которую он возьмет на себя. В холодной ярости из-за смерти своего любимого юного племянника от менингита он сочиняет свой шедевр, Плач доктора Фауста, который его ледяной разум воспринимает как разрушение Девятой симфонии Бетховена, гимн политической свободы и человеческому теплу, который он превращает в руины, «Ода к радости», уничтоженная гримасничающей «Одой к печали». ”

Манн оплакивает Германию, которая осквернила свое ценное культурное наследие и превратила себя в нацию-изгоя, «воплощение зла». Цейтблом диагностирует фатальную испорченность тоталитарного ума, который взял ясные и простые понятия, являющиеся основой либерального общества, и вывернул их наизнанку: «Свобода была дана мысли, чтобы оправдать силу, точно так же, как семьсот лет назад разум мог свободно обсуждать веру и доказывать догму; такова была ее цель, и такова была цель мысли сегодня или будет завтра».

Цейтблом диагностирует фатальную испорченность тоталитарного ума, который взял ясные и простые понятия, являющиеся основой либерального общества, и вывернул их наизнанку: «Свобода была дана мысли, чтобы оправдать силу, точно так же, как семьсот лет назад разум мог свободно обсуждать веру и доказывать догму; такова была ее цель, и такова была цель мысли сегодня или будет завтра».

Очевидно, что люди несут ответственность за зло, которое они творят, и они должны за это платить, однако для Манна вопрос о происхождении зла остается болезненным. Красота и нравственный ужас тесно связаны в этом романе, и мрачная фатальность этого союза заставляет содрогаться невинного гуманиста Цейтблома. «Никто не может следовать здесь моему рассуждению, кто не испытал, как я, насколько близки друг другу эстетизм и варварство, или кто не почувствовал, как эстетизм подготовляет путь варварству в собственной душе, — хотя, положим, я знал это. опасность не по моей воле, а с помощью моей дружбы к дорогому художнику и находящемуся в опасности духу». Насколько виновен Леверкюн? Он действительно кажется обреченным на проклятие, как говорит Цейтблом, — избранным адскими силами, а не избранным ими. И все же он тоже должен платить и платить за назначенную ему судьбу.

Насколько виновен Леверкюн? Он действительно кажется обреченным на проклятие, как говорит Цейтблом, — избранным адскими силами, а не избранным ими. И все же он тоже должен платить и платить за назначенную ему судьбу.

Это либеральное и ироничное искусство Манна, работа человека, никогда полностью не довольствовавшегося тем, что правда в его руках. Именно потому, что Манн обращается к величайшим и насущным вопросам: что такое мудрость? Что такое справедливость? Что такое цивилизация? Почему существует зло? Что можно сказать о Боге? Как лучше всего жить? Что такое жизнь? — что он в конце концов прибегает к решительной нерешительности. Принятие Манном своего либерального кредо более принципиально и тонко, чем большинство. Он не непостоянен интеллектуально, как тот, кто не знает своего собственного ума и восприимчив к каждому аргументу, который встречается на его пути; он и не воинственно боязлив, как тот, кто считает грубой самонадеянностью для себя — или для кого-либо другого — утверждать, что он вообще что-то знает.