фото, биография, вклад в науку, интересные факты :: SYL.ru

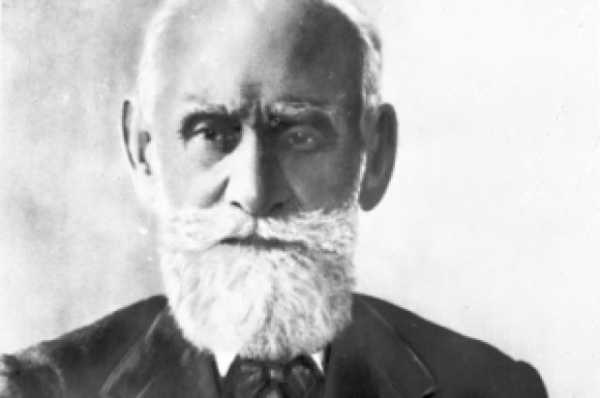

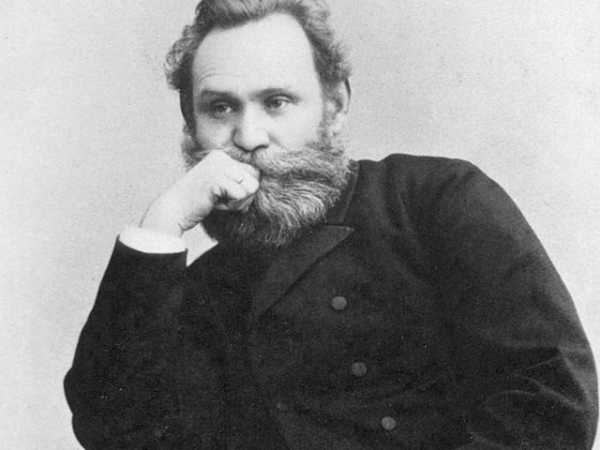

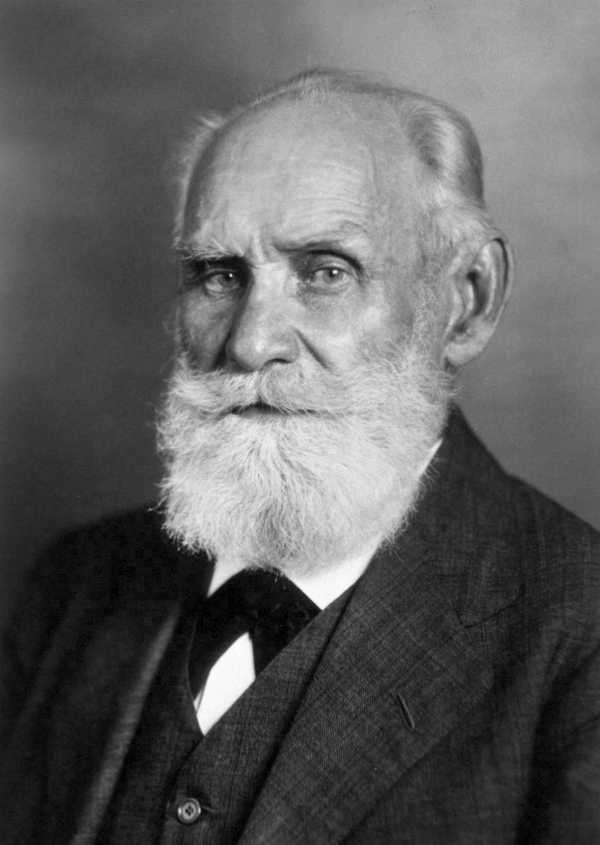

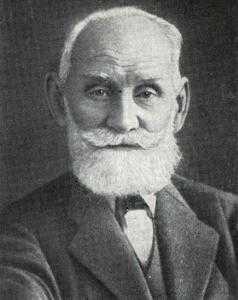

Имя блистательного русского и советского физиолога, единственного ученого, удостоенного за всю историю звания «старейшины физиологов», видного мыслителя современности Ивана Петровича Павлова известно сегодня во всем научном мире. Именно он стал создателем терминологии и научных основ учения о рефлексах и ВНД, первым из отечественных служителей науки, получившим в 1904 году высокое звание лауреата премии А. Нобеля в области физиологии за выдающуюся по своему значению работу о физиологии пищеварения. В 1907 году ученый уже с мировым именем избран академиком одного из старейших в России научных учреждений Санкт-Петербургской академии наук, основанной личным указом Петра I. Биография Ивана Павлова будет представлена вашему вниманию далее.

Семья

Родился будущий русский ученый Иван Павлов 14 сентября 1849 года. Он был первенцем в большом семействе рязанского православного священника. Все предки Ивана были православными священниками, и отец будущего светила науки Петр Дмитриевич, раздумывая о будущем своего сына, дал ему хорошее духовное образование и воспитание. Он прочил Ивану стезю продолжения своего дела и видел его только священником.

Мать будущего ученого Варвара Ивановна была полностью поглощена заботой о семье и детях, но из десяти ее детей только четверо вышли в самостоятельную жизнь, пятеро из них умерли младенцами, а брат Петр, молодой талантливый зоолог, трагически погиб в 24 года. Брат Дмитрий стал профессором химии, другой брат Сергей стал по настоянию отца священником, сестра Лидия Петровна вышла замуж и родила пятерых детей.

Детство и юность

С детства Иван Петрович обладал пытливым умом, быстро овладевал знаниями, много читал и всегда любил зайти в домашнюю библиотеку. Отец научил его еще в детстве перечитывать каждую книгу дважды, чтобы лучше понять ее содержание. Всю жизнь Иван Петрович Павлов следовал этому совету своего отца. Одаренный юноша обладал живым воображением, повышенной эмоциональностью, помогал родителям в садовых и огородных работах, любил наблюдать за птицами и муравьями, иными проявлениями живой жизни.

По желанию и настоянию родителей будущий академик Павлов Иван Петрович поступил в местное Рязанское духовное училище и блестяще оканчивает его. Образование свое он продолжает в Рязанской духовной семинарии и вспоминает всю жизнь об этом заведении, давшем характеру юноши прочную духовную и мировоззренческую основу с большой теплотой.

Годы учебы будущего светила науки, Ивана Петровича Павлова, совпали с развитием в России разных отраслей естествознания. Сознательно он развил свой интерес к изучению природы и естествознанию, прочитав страстные призывы публициста Д. И. Писарева, обращенные к русской интеллигенции о необходимости изучения природы. В период становления юной личности, огромное влияние на его мировосприятие и определение будущей профессии произвели две книги. В домашней отцовской библиотеке будущий академик Павлов однажды прочитал книгу Г. Г. Леви «Физиология обыденной жизни», которая его сильно заинтересовала. Позже ему встретилась другая книга, которая потрясла юношу до глубины души, это была изложенная замечательным научным языком работа «Рефлексы головного мозга» выдающегося ученого И. М. Сеченова.

Брак ученого

Иван Петрович женился в 1881 году, взял в жены выпускницу Высших Петербургских педагогических курсов Серафиму Васильевну Карчевскую. Отец супруги, Василий Авдеевич, был опытным военным врачом, служащим на кораблях Черноморского флота. Мать Серафима Андреевна, в девичества Космынина, происходила из древнего, но бедного дворянского рода, преподавала в местной гимназии.

Супруга Серафима Васильевна стала после учебы дипломированным учителем математики, но преподавала до женитьбы всего один год. Позже она полностью посвятила себя заботам о семье. В браке у Ивана Петровича с Серафимой Васильевной родилось четверо детей, первенцем был Владимир, с интервалом в несколько лет позже родились Вера, Витя и Сева. Первые десять лет семья жила очень скромно на квартире младшего брата ученого, Дмитрия.

Родители Ивана Петровича так и не смогли принять и одобрить этот брак, они считали Серафиму Васильевну, ввиду бедности ее семьи, неподходящей парой своему сыну. Ко времени женитьбы родители подобрали Ивану Петровичу невесту из обеспеченной семьи. Иван все же настаивал на своем, и без родительского благословения венчался с любимой Серафимой в ее родном Ростове-на-Дону. Необходимую сумму на свадебное торжество дали родные Серафимы.

Интеллектуальная деятельность ученого

В 1870 г. будущий академик И. П. Павлов поступает на естественнонаучное отделение физмата Петербургского университета, одновременно с учебой он трудился в научной лаборатории замечательного ученого И. Ф. Циона, в 1875 г. удостоен золотой университетской медали за исследование нервов поджелудочной железы.

Продолжил обучение в Медико-хирургической академии, успешно совмещал учебу с должностью сотрудника уникальной по своему оснащению лаборатории К. Н. Устимовича. По итогам своего обучения и научных изысканий, награждается золотой медалью академии.

С 1879 г. его лично приглашает талантливый хирург С. П. Боткин для работы в специализированной клинической лаборатории, там он занимается научными изысканиями по физиологии и фармакологии.

Несколько позже, в 1883 г. академик Павлов защищает блестящую диссертацию, становится доктором медицины, ему присваивается высокая должность приват-доцента Военно-медицинской академии. В этом научном учреждении он работал почти 45 лет, именно здесь он провел свои знаменитые опыты и изыскания по физиологии пищеварения, тут же разрабатывает фундаментальное учение о рефлексах.

В 1897 г. публикуется главный научный труд Павлова Ивана Петровича, ставший настольной книгой и практическим руководством для ученых-физиологов всех стран «Лекции о работе главных пищеварительных желез». Именно за этот фундаментальный труд он становится в 1904 г. лауреатом премии А. Нобеля. При жизни он становится членом многих зарубежных научных сообществ и академий.

Работы И. П. Павлова

Большое внимание в начале своего поприща И. П. Павлов уделял исследованиям физиологии важнейшей в организме сердечно-сосудистой системы. Он пишет замечательную диссертацию под общим наименованием «Центробежные нервы сердца», доказывающую наличие специализированных нервных волокон, регулирующих работу сердца у теплокровных млекопитающих.

Основным трудом его жизни являются научные изыскания по физиологии пищеварения. Он взял идею нервизма у И. М. Сеченова (позже заинтересовавшую С. П. Боткина), проверил ее в работе разных пищеварительных органов и развил до общей «регуляторной» функции нервов в работе организма. В данной области знаний он пишет фундаментальный труд о значении и функциях желез пищеварения, заслуживший премию А. Нобеля.

В процессе опытов с пищеварением собаки Павлов Иван Петрович выходит на чрезвычайно интересную тему о взаимодействии организма с разными факторами среды. Эти исследования позволили ему создать в физиологической науке абсолютно новый раздел, посвященный ВНД и рефлексам, разработать соответствующую терминологию и подготовить основу для последующего исследования работы органов чувств.

Награды академика

1903 г. – медаль Котениуса Немецкой академии естествоиспытателей «Леопольдина».

1904 г. – премия А. Нобеля за выдающийся труд по физиологии пищеварения.

1915 г. – медаль Копли, учрежденная Лондонским королевским научным обществом.

1928 г. – Крунианская лекция ежегодная премия Лондонского королевского научного общества в области биологии.

Иван Петрович Павлов и его общественная позиция

Иван Павлов считал себя всегда русским человеком, осознанным и любящим сыном своей Родины, живущим ее интересами, укрепляющим ее величие и достоинство. Многие его письма говорят об опасении за судьбу России, он высказывал эти тревоги в связи с послереволюционным террором в стране. Он много размышлял о подопытных животных и искренне сожалел о том, что во имя интересов науки приходится часто жертвовать их жизнью.

Нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов высказывался против излишней идеологизации науки и считал, что постановка научных методов на основу марксизма является насилием над учеными и научной мыслью. Он много размышлял о религии. Проведя детство в религиозной семье, тем не менее он считал себя скорее диалектиком-материалистом, безбожником, неверующим. Ученый писал, что покончил с влиянием религии на свой характер еще в юности, как только стал читать серьезные книги, он выбросил мысли о Боге.

Коллекционер

Интересным фактом о Павлове Иване Петровиче является то, что всю сознательную жизнь он был страстным и увлеченным коллекционером. Сначала замечательный ученый собирал бабочек и гербарии растений. Позже он заинтересовался собиранием уникальных марок и картин русских художников. В его квартирах всегда находилось место нескольким полкам с бабочками. Летом он всегда отправлялся за город для охоты на местных насекомых. Он просил всех знакомых, чтобы из разных поездок ему привозили заморских бабочек.

Занятиям филателией Иван Петрович также посвящал свое время, он собирал уникальные отечественные и зарубежные марки. К пополнению его замечательной коллекции привлекались все близкие, получающие письма из-за границы. Однажды для ознакомления с Институтом экспериментальной медицины, где трудился ученый, приехал сиамский принц, которому он рассказал об отсутствии у него сиамских марок. Буквально вскоре на его адрес пришла бандероль с редкими сиамскими марками.

Порядок собирания книг в семье Павловых был следующим. Как только наступал юбилей любого из членов многочисленной семьи, ему дарили собрания сочинений разных писателей. Со временем в семье накопилась замечательная библиотека писателей русской и современной зарубежной классики.

Интерес к коллекционированию произведений живописи у академика Павлова формировался постепенно, началом его прекрасной коллекции послужил портрет его старшего сына Володи, который он выкупил у вдовы художника Н. Я. Ярошенко. Вторым потрясением в его восприятии живописи стала картина Н. Н. Дубовского, изображающее вечернее море на фоне костра «Дача в Силламягах». В переломное революционное время 1917 года и последующее за этими эпохальными событиями время он сумел сохранить в личной коллекции бесценные полотна Сурикова и Сергеева, Васнецова и Репина, Маковского и Левитана, Семирадского и Берггольца.

Награды им. И. П. Павлова

Впервые научную премию им. И. П. Павлова учредили в АН СССР в 1934 году за выдающиеся научные труды и изыскания по физиологии, в 1937 г. впервые ее лауреатом стал Л. А. Орбели.

К 100-летию замечательного ученого АН СССР в 1949 году учреждает Золотую медаль им. И. П. Павлова за новые заслуживающие внимания труды по усовершенствованию и развитию его учения. Впервые ею удостоен в 1950 г. видный ученый К. М. Быков за успешное и плодотворное, богатое научными идеями и трудами продолжение дела великого русского физиолога.

К 125-летнему юбилею ученого, торжественно отмечаемому наукой и обществом в 1974 г., выпущена памятная именная медаль. Медаль имени великого ученого учреждена также Ленинградским обществом физиологов. К 150-летнему юбилею ученого, отмечаемому в 1998 г., «Российской академией естественных наук» учреждена серебряная именная медаль за успехи в развитии медицины. В ставшем основным городом научной деятельности ученого Санкт-Петербурге регулярно проводятся научные Павловские чтения.

В память об ученом

Вклад в науку Павлова Ивана Петровича действительно огромный. Его имя присвоено Санкт-Петербургскому и Рязанскому медуниверситетам. Имя выдающегося физиолога носит питерский Институт физиологии РАН, Российское общество ученых-физиологов. Улицы его имени есть в Казани и Рязани, Омске и Волгограде, Самаре и Екатеринбурге, Можайске и Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге.

В родной для замечательного ученого Рязани есть дом-музей И. П. Павлова. Его имя носит обнаруженный в 1923 году В. А. Альбицким малый астероид (1007) Pawlowia и лунный кратер, самолет А320-214 «Аэрофлота» и грузовой пароход. Имя ученого присвоено питерскому общественному фонду, научному журналу о ВНД, медуниверситету в болгарском Пловдиве.

Бюсты и памятники блистательному ученому-физиологу установлены в родной Рязани и Санкт-Петербурге, в Колтушах и Светлогорске Ленинградской области. Памятники ученому есть в Армавире и Киеве, в Одессе и Сочи, в Сухуми и Юрмале, Туапсе и поселке «Озеро Карачи», в Уфе и «Горячем ключе».

Память о выдающемся русском ученом увековечена выпуском двух марок почты СССР и трех фильмов. В послевоенном 1949 г. на экраны вышел великолепный фильм о непростой судьбе ученого «Академик Иван Павлов», в 1984 г. режиссер К. Геворкян выпустил автобиографичный фильм «Иван Павлов. Поиски истины». В 1995 г. режиссером И. Алимпиевым снята историко-философская картина «Физиология русской жизни».

www.syl.ru

Павлов, Иван Петрович — Википедия

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Павлов.| Иван Петрович Павлов | |

| |

| Место смерти: | Ленинград, РСФСР, СССР |

|---|---|

| Научная сфера: | Физиология |

| Альма-матер: | Императорский Санкт-Петербургский университет |

| Известные ученики: | П. К. Анохин, Б. П. Бабкин, К. М. Быков, Н. В. Войцеховский, А. Г. Иванов-Смоленский, Н. И. Красногорский, П. С. Купалов, Л. A. Орбели, Н. Н. Трауготт, В. С. Дерябин |

| Известен как: | создатель науки о высшей нервной деятельности и представлений о процессах регуляции пищеварения; основатель крупнейшей российской физиологической школы |

| Награды и премии: | Медаль Котениуса (1903) Медаль Копли (1915) Croonian Lecture (1928) |

Ива́н Петро́вич Па́влов (14 (26) сентября 1849, Рязань — 27 февраля 1936, Ленинград) — русский учёный, первый русский нобелевский лауреат, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности и формировании рефлекторных дуг; основатель крупнейшей российской физиологической школы; лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года «за работу по физиологии пищеварения»[1]. Всю совокупность рефлексов разделил на две группы: условные и безусловные.

Музей-усадьба академика Павлова в Рязани, 2012, дом, в котором Иван Петрович прожил с 1849 по 1870 годы[2]

Музей-усадьба академика Павлова в Рязани, 2012, дом, в котором Иван Петрович прожил с 1849 по 1870 годы[2]

Иван Петрович родился 14 (26) сентября 1849 года в городе Рязани. Предки Павлова по отцовской и материнской линиям были священнослужителями в Русской православной церкви. Отец Пётр Дмитриевич Павлов (1823—1899), мать — Варвара Ивановна (урождённая Успенская) (1826—1890) [* 1].

Окончив в 1864 году рязанское духовное училище, Павлов поступил в рязанскую духовную семинарию, о которой впоследствии вспоминал с большой теплотой. На последнем курсе семинарии он прочитал небольшую книгу «Рефлексы головного мозга» профессора И. М. Сеченова, которая перевернула всю его жизнь. В 1870 году поступил на юридический факультет Петербургского университета (СПбГУ) (семинаристы были ограничены в выборе университетских специальностей), но через 17 дней после поступления перешёл на естественное отделение физико-математического факультета СПбГУ, специализировался по физиологии животных у И. Ф. Циона и Ф. В. Овсянникова.

Павлов, как последователь Сеченова, много занимался нервной регуляцией. Сеченову из-за интриг[прояснить] пришлось переехать из Петербурга в Одессу, где он некоторое время работал в университете

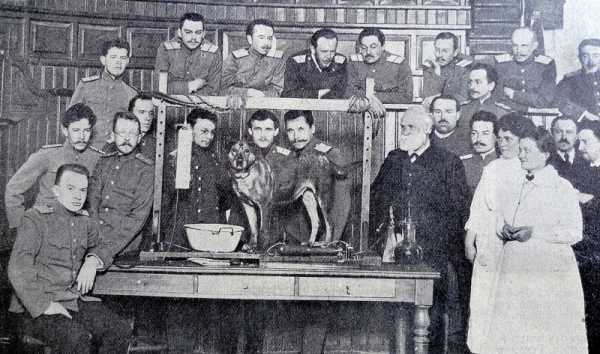

Павлов более 10 лет посвятил тому, чтобы получить фистулу (отверстие) желудочно-кишечного тракта. Сделать такую операцию было чрезвычайно трудно, так как изливавшийся из желудка сок переваривал кишечник и брюшную стенку. И. П. Павлов так сшивал кожу и слизистую, вставлял металлические трубки и закрывал их пробками, что никаких эрозий не было, и он мог получать чистый пищеварительный сок на протяжении всего желудочно-кишечного тракта — от слюнной железы до толстого кишечника, что и было сделано им на сотнях экспериментальных животных. Проводил опыты с мнимым кормлением (перерезание пищевода так, чтобы пища не попадала в желудок), таким образом, сделав ряд открытий в области рефлексов выделения желудочного сока. За 10 лет Павлов, по существу, заново создал современную физиологию пищеварения. В 1903 году 54-летний Павлов сделал доклад на XIV Международном медицинском конгрессе в Мадриде. И в следующем, 1904 году, Нобелевская премия за исследование функций главных пищеварительных желез была вручена И. П. Павлову, — он стал первым российским Нобелевским лауреатом.

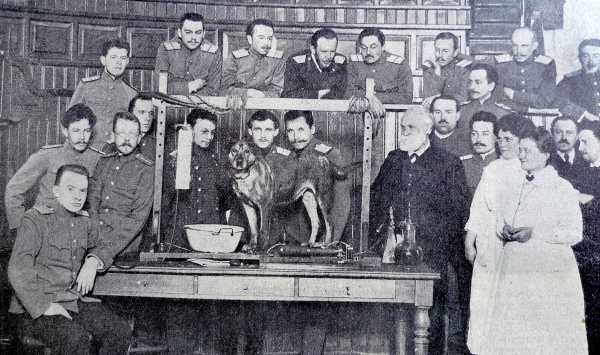

Собака Павлова, Музей Павлова, 2005 годВ Мадридском докладе, сделанном на русском языке, И. П. Павлов впервые сформулировал принципы физиологии высшей нервной деятельности, которой он и посвятил последующие 35 лет своей жизни. Такие понятия как подкрепление (англ. reinforcement), безусловный и условный рефлексы (не совсем удачно переведённые на английский язык как «unconditioned» и «conditioned reflexes», вместо «conditional») стали основными понятиями науки о поведении (см. также classical conditioning (англ.)русск.).

Существует устойчивое мнение, что в годы Гражданской войны и военного коммунизма Павлов, терпя нищету, отсутствие финансирования научных исследований, отказался от приглашения Шведской Академии наук переехать в Швецию, где ему обещали создать самые благоприятные условия для жизни и научных исследований, причём в окрестностях Стокгольма планировалось построить по желанию Павлова такой институт, какой он захочет. Павлов ответил, что из России он никуда не уедет. Это опроверг историк В. Д. Есаков, который нашёл и обнародовал переписку Павлова с властями, где он описывает то, как он отчаянно борется за существование в голодном Петрограде 1920 года. Он крайне негативно оценивает развитие ситуации в новой России и просит отпустить его и его сотрудников за рубеж. В ответ советское правительство пытается предпринять меры, которые должны изменить ситуацию, но они не являются полностью успешными

Затем последовало соответствующее постановление Советского правительства[4], и Павлову построили институт в Колтушах, под Ленинградом, где он и проработал до 1936 года.

Будучи любителем гимнастики, организовал «Общество врачей — любителей физических упражнений и велосипедной езды», где был председателем [5].

Академик Иван Петрович Павлов скончался 27 февраля 1936 года в Ленинграде. В качестве причины смерти указывается пневмония или яд[источник не указан 1607 дней]. Отпевание по православному обряду, согласно его завещанию, было совершено в церкви в Колтушах, после чего в Таврическом дворце состоялась церемония прощания. У гроба был установлен почётный караул из научных работников ВУЗов, ВТУЗов, научных институтов, членов пленума Академии и других[6].

Сын И. Павлова по специальности был физиком, преподавал на физическом факультете Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ).

Брат Павлова — Дмитрий Петрович Павлов преподавал в Новоалександрийском институте сельского хозяйства и лесоводства.

Состав семьи[править]

| Дата рождения | Имя | |

|---|---|---|

| 14 сентября 1849 года | Иван Петрович | Физиолог. |

| 29 марта 1851 года | Дмитрий Петрович | Профессор в области химии, жил в Новой Александрии. |

| 14 января 1853 года | Пётр Петрович | Зоолог. Погиб на охоте в возрасте 24 лет. |

| 29 июня 1854 года | Николай Петрович | Умер в раннем детстве. |

| 24 мая 1857 года | Николай Петрович | Умер в раннем детстве. |

| 17 мая 1859 года | Константин Петрович | Умер в раннем детстве. |

| 16 мая 1862 года | Елена Петровна | Умерла в раннем детстве. |

| 1 июня 1864 года | Сергей Петрович | Священник. |

| 4 октября 1868 года | Николай Петрович | Умер в раннем детстве. |

| 22 января 1874 года | Лидия Петровна | В браке Андреева. Мать пятерых детей, умерла в 1946 году. |

Советская идеологизация[править]

Могила Павлова на Литераторских мостках в Санкт-Петербурге После смерти Павлов был превращён в символ советской науки, его научный подвиг рассматривался и как подвиг идеологический. (в чём-то «школа Павлова» (или учение Павлова) — стала идеологическим феноменом). Под лозунгом «защиты павловского наследия» была проведена в 1950 году так называемая «Павловская сессия» АН СССР и АМН СССР (организаторы — К. М. Быков, А. Г. Иванов-Смоленский), где подверглись гонениям ведущие физиологи страны. Такая политика, однако, находилась в резком противоречии с собственными взглядами Павлова (см., например, его цитаты, приведённые ниже).В 1875 году Павлов поступает на 3-й курс Медико-хирургической академии (ныне Военно-медицинская академия, ВМА), одновременно (1876—1878 годы) работает в физиологической лаборатории К. Н. Устимовича. По окончании ВМА в 1879 году Павлов оставлен заведующим физиологической лабораторией при клинике С. П. Боткина.

Павлов очень мало думал о материальном благополучии и до женитьбы не обращал на житейские проблемы никакого внимания. Бедность начала угнетать его только после того, как в 1881 году он женился на ростовчанке Серафиме Васильевне Карчевской. Познакомились они в Петербурге в конце 1870-х годов. Родители Павлова не одобрили этот брак, во-первых, в связи с еврейским происхождением Серафимы Васильевны, во-вторых, к тому времени они уже подобрали для сына невесту — дочь богатого петербургского чиновника

В Ростове-на-Дону Павлов бывал и несколько лет жил дважды: в 1881 году после свадьбы и в 1887 году вместе с женой и сыном. Оба раза Павлов останавливался в одном и том же доме, по адресу: ул. Большая Садовая, 97. Дом сохранился до настоящего времени. На фасаде установлена памятная доска.

В 1883 году Павлов защитил докторскую диссертацию «О центробежных нервах сердца».

В 1884—1886 годах Павлов был командирован для совершенствования знаний за границу в Бреслау и Лейпциг, где работал в лабораториях у В. Вундта, Р. Гейденгайна и К. Людвига.

В 1890 году Павлов избран профессором фармакологии в Томске и заведующим кафедрой фармакологии Военно-медицинской академии, а в 1896 году — заведующим кафедрой физиологии, которой руководил до 1924 года. Одновременно (с 1890 года) Павлов — заведующий физиологической лабораторией при организованном тогда Институте экспериментальной медицины.

В 1901 году Павлов был избран членом-корреспондентом, а в 1907 году — действительным членом Петербургской Академии наук.

В 1904 году Павлову присуждается Нобелевская премия за многолетние исследования механизмов пищеварения.

В 1935 году на 14‑м Международном конгрессе физиологов Иван Петрович был увенчан почётным званием «старейшины физиологов мира»

27 февраля 1936 года Павлов умирает от пневмонии. Похоронен на «Литераторских мостках» Волкова кладбища в Санкт-Петербурге[9].

Награды[править]

Адреса в Санкт-Петербурге (Петрограде, Ленинграде)[править]

| Даты | Описание | Адрес |

|---|---|---|

| 01 сентября 1870 года — 13 апреля 1871 года | Доходный дом баронессы Ралль | Средний проспект, 7 |

| Октябрь 1872 года | Дом Эбелинг | Миллионная улица, 26 |

| Ноябрь 1872 года — январь 1873 года | 5-я линия, 40 | |

| Январь — сентябрь 1873 года | Доходный дом А. И. Лихачёвой | Средний проспект, 28 |

| Сентябрь 1873 года — январь 1875 года | 4-я линия, 55 | |

| 1876—1886 годы | Главное здание Санкт-Петербургского Императорского университета | Университетская набережная, 7 |

| 1886—1887 годы | Дворовый флигель дома Кутузовых | Гагаринская набережная, 30 |

| 1887—1888 годы | Квартира Н. П. Симановского в доходном доме Страхова | Фурштатская улица, 41 |

| 1888 год — осень 1889 года | Дом Кутузовых | Гагаринская набережная, 30 |

| Осень 1889 года — 1918 год | Доходный дом | Большая Пушкарская улица, 18, кв. 2 |

| 1918 год — 27 февраля 1936 года | Николаевская набережная, 1, кв. 11 |

Общественная позиция[править]

Цитаты И. П. Павлова:

- «…я был, есть и останусь русским человеком, сыном Родины, её жизнью прежде всего интересуюсь, её интересами живу, её достоинством укрепляю своё достоинство[10]»

- «Мы жили и живём под неослабевающим режимом террора и насилия. <…> Я всего более вижу сходства нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий. <…> Пощадите же родину и нас[11]»

- «Наука движется толчками в зависимости от успехов, делаемых методикой»[12]

- Из выступления И. П. Павлова в декабре 1929 года в первом Медицинском институте в Ленинграде по случаю 100-летия со дня рождения И. М. Сеченова[13]:

| Введён в Устав Академии [наук] параграф, что вся работа должна вестись на платформе учения Маркса и Энгельса — разве это не величайшее насилие над научной мыслью? Чем это отличает от средневековой инквизиции? <…> Нам приказывают (!) в члены Высшего ученого учреждения избирать людей, которых мы по совести не можем признать за учёных. <…> Прежняя интеллигенция частию истребляется, частию и развращается.[14] <…> Мы живём в обществе, где государство — всё, а человек — ничто, а такое общество не имеет будущего, несмотря ни на какие Волховстрои и Днепрогэсы».[15] |

- Из письма министру здравоохранения РСФСР Г. Н. Каминскому от 10 октября 1934 года[16]:

| К сожалению, я чувствую себя по отношению к Вашей революции почти прямо противоположно Вам. Меня она очень тревожит… Многолетний террор и безудержное своеволие власти превращает нашу азиатскую натуру в позорно рабскую. А много ли можно сделать хорошего с рабами? Пирамиды? Да; но не общее истинное человеческое счастье. Недоедание и повторяющееся голодание в массе населения с их непременными спутниками — повсеместными эпидемиями подрывает силы народа. Прошу меня простить… Написал искренне, что переживаю. |

- Из письма в адрес СНК от 21 декабря 1934 года[17]:

| Вы напрасно верите в мировую революцию. Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До Вашей революции фашизма не было. Ведь только политическим младенцам Временного правительства было мало даже двух Ваших репетиций перед Вашим Октябрьским торжеством. Все остальные правительства вовсе не желают видеть у себя то, что было и есть у нас, и, конечно, вовремя догадываются применить для предупреждения этого то, чем пользовались Вы, — террор и насилие. Но мне тяжело не от того, что мировой фашизм попридержит на известный срок темп естественного человеческого прогресса, а от того, что делается у нас, и что, по моему мнению, грозит серьёзной опасностью моей Родине. |

| Когда я приступаю к опыту, связанному в конце с гибелью животного, я испытываю тяжёлое чувство сожаления, что прерываю ликующую жизнь, что являюсь палачом живого существа. Когда я режу, разрушаю живое животное, я глушу в себе едкий упрёк, что грубой, невежественной рукой ломаю невыразимо художественный механизм. Но переношу это в интересах истины, для пользы людям. А меня, мою вивисекционную деятельность предлагают поставить под чей-то постоянный контроль. Вместе с тем истребление и, конечно, мучение животных только ради удовольствия и удовлетворения множества пустых прихотей остаются без должного внимания. Тогда в негодовании и с глубоким убеждением я говорю себе и позволяю сказать другим: нет, это — не высокое и благородное чувство жалости к страданиям всего живого и чувствующего; это — одно из плохо замаскированных проявлений вечной вражды и борьбы невежества против науки, тьмы против света! |

| Человеческий ум ищет причину всего происходящего, и когда он доходит до последней причины, — это есть Бог. В своём стремлении искать причину всего он доходит до Бога. Но сам я не верю в Бога, я неверующий.[21] |

| Я… сам рационалист до мозга костей и с религией покончил… Я ведь сын священника, вырос в религиозной среде, однако, когда я в 15-16 лет стал читать разные книги и встретился с этим вопросом, я переделался и мне это было легко… Человек сам должен выбросить мысль о боге.[22] |

Коллекционирование[править]

И. П. Павлов коллекционировал жуков и бабочек, растения, книги, марки и произведения русской живописи. И. С. Розенталь вспоминал рассказ Павлова, случившийся 31 марта 1928 года:

Первое моё коллекционирование началось с бабочек и растений. Следующим было коллекционирование марок и картин. И наконец вся страсть перешла к науке… И теперь я не могу равнодушно пройти мимо растения или бабочки, в особенности, мне хорошо знакомых, чтобы не подержать в руках, не рассмотреть со всех сторон, не погладить, не полюбоваться. И всё это вызывает у меня приятное впечатление.

В середине 1890-х годов в его столовой можно было видеть несколько полок, вывешенных на стене, с образцами пойманных им бабочек. Приезжая в Рязань к отцу, он много времени уделял охоте на насекомых. Кроме того, по его просьбе из различных врачебных экспедиций ему привозились различные туземные бабочки. Подаренную на его день рождения бабочку с Мадагаскара, он поместил в центре своей коллекции. Не довольствуясь этими способами пополнения коллекции, он сам выращивал бабочек из собранных с помощью мальчишек гусениц.

Если коллекционировать бабочек и растения Павлов начал ещё в юности, то начало собирания марок неизвестно. Однако филателия стала не меньшей страстью; однажды, ещё в дореволюционное время, во время посещения Института экспериментальной медицины сиамским принцем, он посетовал, что в его марочной коллекции не хватает сиамских марок и через несколько дней коллекцию И. П. Павлова уже украшала серия марок сиамского государства. Для пополнения коллекции были задействованы все знакомые, получавшие корреспонденцию из-за границы.

Своеобразным было коллекционирование книг: в день рождения каждого из шести членов семьи ему в подарок покупалось собрание сочинений какого-либо писателя.

Коллекция картин И. П. Павлова началась в 1898 году, когда он купил у вдовы Н. А. Ярошенко написанный тем портрет пятилетнего сына, Володи Павлова; когда-то художник был поражён лицом мальчика и уговорил родителей разрешить ему позировать. Вторая картина, написанная Н. Н. Дубовским, изображавшая вечернее море в Силламягах с горящим костром, была подарена автором, и благодаря ей у Павлова появился большой интерес к живописи. Однако коллекция долгое время не пополнялась; только в революционные времена 1917 года, когда некоторые коллекционеры стали продавать имевшиеся у них картины, Павлов собрал превосходную коллекцию. В ней были картины И. Е. Репина, Сурикова, Левитана, Виктора Васнецова, Семирадского и других. По рассказу М. В. Нестерова, с которым Павлов сошёлся в 1931 году, в собрании картин Павлова были произведения Лебедева, Маковского, Берггольца, Сергеева. В настоящее время частично коллекция представлена в музее-квартире Павлова в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове. Живопись Павлов понимал по-своему, наделяя автора картины мыслями и замыслами, которых тот, может быть, и не имел; часто, увлекшись, он начинал уже говорить о том, что он сам вложил бы в неё, а не о том, что он сам в действительности видел[23].

Увековечивание памяти об учёном[править]

Две памятные монеты Банка России, посвящённые 150-летию со дня рождения И. П. Павлова. 2 рубля, серебро, 1999 год

Награды имени И. П. Павлова[править]

Первой наградой имени великого учёного стала премия имени И. П. Павлова, учреждённая АН СССР в 1934 году и присуждавшаяся за лучшую научную работу в области физиологии. Первым её лауреатом в 1937 году стал Леон Абгарович Орбели, один из лучших учеников Ивана Петровича, его единомышленник и сподвижник.

В 1949 году в связи со 100-летием со дня рождения учёного АН СССР была учреждена золотая медаль имени И. П. Павлова, которая присуждается за совокупность работ по развитию учения Ивана Петровича Павлова. Её особенность в том, что работы, ранее удостоенные государственной премии, а также именных государственных премий, на соискание золотой медали имени И. П. Павлова не принимаются. То есть выполненная работа должна быть действительно новой и выдающейся. Впервые этой награды был удостоен в 1950 году К. М. Быков за успешное, плодотворное развитие наследия И. П. Павлова.

В 1974 году к 125-летию со дня рождения великого учёного была изготовлена Памятная медаль.

Существует медаль И. П. Павлова Ленинградского физиологического общества.

В 1998 году в преддверии 150-летия со дня рождения И. П. Павлова общественная организация «Российская академия естественных наук» учредила серебряную медаль имени И. П. Павлова «За развитие медицины и здравоохранения».

В память об академике Павлове в Ленинграде проводились Павловские чтения[24].

Именем Павлова были названы:

Памятники[править]

MonumentIPAVLOV.jpg

Памятник в городе Сухум

Бюст Павлова в Туапсе.jpg

Памятник-бюст в городе Туапсе

Бюст Павлова в Горячем Ключе.jpg

Памятник-бюст в городе Горячий ключ

Yalta-Pavlov IP-Memo.jpg

Памятник-бюст в городе Ялта

В филателии[править]

В кинематографе[править]

Примечания и источники[править]

- Примечания

- Источники

- ↑ 1,01,1 Новиков Ю. Ю. Первый российский Нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов (посвящается 100-летию присуждения И. П. Павлову Нобелевской премии). — Москва: Компания Спутник+, 2005. — 92 с.

- ↑ Музей-усадьба И. П. Павлова. Историческая справка

- ↑ Есаков В. Д. …И академик Павлов остался в России // Наука и жизнь : журнал. — М.: Правда, 1989. —. —. — ISSN 0028-1263.

- ↑ Совет народных комиссаров РСФСР. Декрет от 24 января 1921 года. об условиях, обеспечивающих научную работу академика И. П. Павлова и его сотрудников

- ↑ Физиология чуда. Почему академика Павлова травили на родине. — «Аргументы и Факты», 2016, №8

- ↑ К характеристике академика И. П. Павлова. — Проф. д-р М. Миллер. — № 27 Декабрь 1963 года — Статьи из «Вестника первопоходника» — Вестник первопоходника.

- ↑ Бида, Оксана. Иван Павлов: «Жена была предана семье, как я — лаборатории». Газета «Новая». (11.08.2010, 11:09). Проверено 6 апреля 2015.

- ↑ Павлов, Иван Петрович

- ↑ Могила И. П. Павлова на Волковском кладбище СПб

- ↑ СПФ АРАН. Ф. 259. Оп. 1а. Ед. хр. 12.

- ↑ Артамонов В. И. Психология от первого лица. 14 бесед с российскими учёными. — М.: Академия, 2003. — С. 24.

- ↑ Шейнов В. П. Как управлять собой. — 2-е изд. — Минск: Харвест, 2008. — С. 231.

- ↑ Тодес Д. Павлов и большевики // Социальная история отечественной науки и техники. М.: ИИЕТ, 1998. С. 26-57.

- ↑ Лалаянц И. Э., Милованиова Л. С. Нобелевские премии по медицине и физиологии. — Москва: Знание, 1991 — 64 с. — ISBN 5-07-001911-2 — 36921 экз. С. 12-13

- ↑ Артамонов В. И. Психология от первого лица. С. 25.

- ↑ Лалаянц И. Э., Милованиова Л. С. Нобелевские премии по медицине и физиологии. — Москва: Знание, 1991 — 64 с. — ISBN 5-07-001911-2 — 36921 экз. С. 13

- ↑ Стефан Куртуа, Николя Верт, Жан-Луи Панне, Анджей Пачковский, Карел Бартошек, Жан-Луи Марголен. Большевизм — социальная болезнь XX века // Чёрная книга коммунизма. Преступления. Террор. Репрессии = Le Livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression / Вступ. статья А. Н. Яковлева; Отв. ред. И. Ю. Белякова; Перевод с фр.: Э. Я. Браиловская, А. И. Виноградова, О. В. Захарова, С. Г. Родина, О. В. Тимашева, И. В. Топоркова, Е. Л. Храмов (рук. гр.). — 2-е, исправленное. — Москва: Три века истории, 2001. — 780 с. — 5 000 экз. — ISBN 5-95423-037-2.

- ↑ А. Д. Поповский. Павлов. / Сб. «Законы жизни». — М.: Советский писатель, 1971.

- ↑ Фотоальбом // Сайт музея-усадьбы Павлова И. П.

- ↑ И. П. Павлов // Сайт Института физиологии им. И. П. Павлова РАН

- ↑ Петрова М. К. Из воспоминаний об академике И. П. Павлове // Вестник Российской академии наук. — 1995, том 65. — № 11. — С. 1016—1023.

- ↑ Павловские клинические среды: Протоколы и стенограммы физиологических бесед. Том 3, стр. 360

- ↑ Рефлекс цели // Коллекционеры из рязанских усадеб / Загрина Н.. — Рязань: Издатель Ситников, 2008. — 408 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-902420-22-4.

- ↑ В частности, В. Д. Есаков выступил на V Павловских чтениях в музее-квартире Павлова, где представил свой доклад, подробнее см. А всё начиналось в Благушах // Владимир Дмитриевич Есаков: биобиблиографический указатель. — М.: АИРО-XXI, 2007. — 101 с. — (АИРО-биобиблиография). — ISBN 978-5-91022-060-1.

- ↑ Airfleets.net Информация о регистрации ВС VQ-BEH

- ↑ Airliners.net Фотографии ВС

- ↑ Aeroflot.ru Информация о парке ВС а/к Аэрофлот

- ↑ В. Шарпило Памятники И. П. Павлову и его собакам // Собачий остров : журнал. — СПб: Благотворительный фонд «Верность», 2013. —. —.

www.wiki-wiki.ru

ИВАН ПЕТРОВИЧ ПАВЛОВ. 100 великих учёных

ИВАН ПЕТРОВИЧ ПАВЛОВ

(1849–1936)

Иван Петрович Павлов — выдающийся учёный, гордость отечественной науки, «первый физиолог мира», как назвали его коллеги на одном из международных съездов. Ему была присуждена Нобелевская премия, его избрали почётным членом ста тридцати академий и научных обществ.

Ни один из русских учёных того времени, даже Менделеев, не получил такой известности за рубежом. «Это звезда, которая освещает мир, проливая свет на ещё не изведанные пути», — говорил о нём Герберт Уэллс. Его называли «романтической, почти легендарной личностью», «гражданином мира».

Иван Петрович Павлов родился 14 (26) сентября 1849 года в Рязани. Его мать, Варвара Ивановна, происходила из семьи священника; отец, Пётр Дмитриевич, был священником, служившим сначала на бедном приходе, но благодаря своему пастырскому рвению со временем ставшим настоятелем одного из лучших храмов Рязани. С раннего детства Павлов перенял от отца упорство в достижении цели и постоянное стремление к самосовершенствованию. По желанию своих родителей Павлов посещал начальный курс духовной семинарии, а в 1860 году поступил в рязанское духовное училище. Там он смог продолжить изучение предметов, интересовавших его больше всего, в частности, естественных наук. Семинарист Иван Павлов особо преуспел по части дискуссий. Он остался заядлым спорщиком на всю жизнь, не любил, когда с ним соглашались, так и кидался на противника, норовя опровергнуть его аргументы.

В обширной отцовской библиотеке как-то раз Иван нашёл книжку Г. Г. Леви с красочными картинками, раз и навсегда поразившими его воображение. Называлась она «Физиология обыденной жизни». Прочитанная дважды, как учил отец поступать с каждой книгой (правило, которому в дальнейшем сын следовал неукоснительно), «Физиология обыденной жизни» так глубоко запала ему в душу, что и, будучи уже взрослым, «первый физиолог мира» при каждом удобном случае на память цитировал оттуда целые страницы. И кто знает — стал бы он физиологом, не случись в детстве эта неожиданная встреча с наукой, так мастерски, с увлечением изложенной.

Его страстное желание заняться наукой, особенно биологией, было подкреплено чтением популярных книг Д. Писарева, публициста и критика, революционного демократа, работы которого подвели Павлова к изучению теории Чарлза Дарвина.

В конце шестидесятых годов русское правительство изменило своё предписание, разрешив студентам духовных семинарий продолжать образование в светских учебных заведениях. Увлёкшись естественными науками, Павлов в 1870 году поступил в Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета.

Студент Иван Павлов с головой погрузился в учение. Поселился он с одним из своих рязанских приятелей здесь же, на Васильевском острове, неподалёку от университета, в доме баронессы Раль. С деньгами было туго. Казённого кошта не хватало. Тем более что в результате перемещений с юридического отделения на естественное студент Павлов, как опоздавший, лишился стипендии и рассчитывать надо было теперь только на самого себя. Приходилось прирабатывать частными уроками, переводами, в студенческой столовой налегать главным образом на бесплатный хлеб, сдабривая его для разнообразия горчицей, благо его давали сколько угодно.

А самым близким другом для него стала в это время слушательница женских курсов Серафима Васильевна Карчевская, которая тоже приехала в Петербург учиться и мечтала стать учительницей. Когда она, окончив учение, уехала в глухую провинцию, чтобы работать в сельской школе, Иван Павлов стал в письмах изливать ей душу.

Его интерес к физиологии возрос, после того как он прочитал книгу И. Сеченова «Рефлексы головного мозга», но освоить этот предмет ему удалось только после того, как он прошёл обучение в лаборатории И. Циона, изучавшего роль депрессорных нервов. Как заворожённый, слушал студент Павлов объяснения профессора. «Мы были прямо поражены его мастерски простым изложением самых сложных физиологических вопросов, — напишет он позже, — и его поистине артистической способностью ставить опыты. Такой учитель не забывается на всю жизнь. Под его руководством я делал свою первую физиологическую работу».

Первое научное исследование Павлова — изучение секреторной иннервации поджелудочной железы. За него И. Павлов и М. Афанасьев были награждены золотой медалью университета.

После получения в 1875 году звания кандидата естественных наук Павлов поступил на третий курс Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге (реорганизованной впоследствии в Военно-медицинскую), где надеялся стать ассистентом Циона, который незадолго до этого был назначен ординарным профессором кафедры физиологии. Однако Цион уехал из России после того, как правительственные чиновники воспрепятствовали этому назначению, узнав о его еврейском происхождении. Отказавшись работать с преемником Циона, Павлов стал ассистентом в Ветеринарном институте, где в течение двух лет продолжал изучение пищеварения и кровообращения.

Летом 1877 года он работал в городе Бреслау, в Германии, с Рудольфом Гейденгайном, специалистом в области пищеварения. В следующем году по приглашению С. Боткина Павлов начал работать в физиологической лаборатории при его клинике в Бреслау, ещё не имея медицинской степени, которую Павлов получил в 1879 году. В лаборатории Боткина Павлов фактически руководил всеми фармакологическими и физиологическими исследованиями. В том же году Иван Петрович начал исследования по физиологии пищеварения, которые продолжались более двадцати лет. Многие исследования Павлова в восьмидесятых годах касались системы кровообращения, в частности, регуляции функций сердца и кровяного давления.

В 1881 году произошло счастливое событие: Иван Петрович женился на Серафиме Васильевне Карчевской, от которой у него родились четыре сына и дочь. Однако так хорошо начавшееся десятилетие стало самым тяжёлым для него и для его семьи. «Не хватало денег, чтобы купить мебель, кухонную, столовую и чайную посуду», — вспоминала его жена. Бесконечные скитания по чужим квартирам: долгое время Павловы жили вместе с братом Дмитрием в полагавшейся ему университетской квартире; тяжелейшее несчастье — гибель первенца, а буквально через год опять неожиданная смерть малолетнего сына; отчаяние Серафимы Васильевны, её продолжительная болезнь. Всё это выбивало из колеи, отнимало силы, столь необходимые для научных занятий.

И был такой год, который жена Павлова назовёт «отчаянным», когда мужество изменило Ивану Петровичу. Он разуверился в своих силах и в возможности кардинально изменить жизнь семьи. И тогда Серафима Васильевна, которая уже не была той восторженной курсисткой, какой начинала свою семейную жизнь, принялась подбадривать и утешать мужа и вывела-таки его из глубокой меланхолии. По её настоянию Иван Петрович вплотную занялся диссертацией.

После длительной борьбы с администрацией Военно-медицинской академии (отношения с которой стали натянутыми после его реакции на увольнение Циона) Павлов в 1883 году защитил диссертацию на соискание степени доктора медицины, посвящённую описанию нервов, контролирующих функции сердца. Он был назначен приват-доцентом в академию, но вынужден был отказаться от этого назначения в связи с дополнительной работой в Лейпциге с Гейденгайном и Карлом Людвигом, двумя наиболее выдающимися физиологами того времени. Через два года Павлов вернулся в Россию.

Впоследствии он напишет об этом скупо, несколькими фразами обрисовав столь многотрудное десятилетие: «Вплоть до профессуры в 1890 году, уже женатому и имевшему сына, в денежном отношении постоянно приходилось очень туго, наконец, на 41-м году жизни я получил профессуру, получил собственную лабораторию… Таким образом, вдруг оказались и достаточные денежные средства, и широкая возможность делать в лаборатории что хочешь».

К 1890 году труды Павлова получили признание со стороны учёных всего мира. С 1891 году он заведовал физиологическим отделом Института экспериментальной медицины, организованного при его деятельном участии; одновременно он оставался руководителем физиологических исследований в Военно-медицинской академии, в которой проработал с 1895 по 1925 год.

Будучи от рождения левшой, как и его отец, Павлов постоянно тренировал правую руку и в результате настолько хорошо владел обеими руками, что, по воспоминаниям коллег, «ассистировать ему во время операций было очень трудной задачей: никогда не было известно, какой рукой он будет действовать в следующий момент. Он накладывал швы правой и левой рукой с такой скоростью, что два человека с трудом успевали подавать ему иглы с шовным материалом».

В своих исследованиях Павлов использовал методы механистической и холистической школ биологии и философии, которые считались несовместимыми. Как представитель механицизма Павлов считал, что комплексная система, такая как система кровообращения или пищеварения, может быть понята путём поочерёдного исследования каждой из их частей; как представитель «философии целостности» он чувствовал, что эти части следует изучать у интактного, живого и здорового животного. По этой причине он выступал против традиционных методов вивисекции, при которых живые лабораторные животные оперировались без наркоза для наблюдения за работой их отдельных органов.

Считая, что умирающее на операционном столе и испытывающее боль животное не может реагировать адекватно здоровому, Павлов воздействовал на него хирургическим путём таким образом, чтобы наблюдать за деятельностью внутренних органов, не нарушая их функций и состояния животного. Мастерство Павлова в этой трудной хирургии было непревзойдённым. Более того, он настойчиво требовал соблюдения того же уровня ухода, анестезии и чистоты, что и при операциях на людях.

Используя данные методы, Павлов и его коллеги показали, что каждый отдел пищеварительной системы — слюнные и дуоденальные железы, желудок, поджелудочная железа и печень — добавляет к пище определённые вещества в их различной комбинации, расщепляющие её на всасываемые единицы белков, жиров и углеводов. После выделения нескольких пищеварительных ферментов Павлов начал изучение их регуляции и взаимодействия.

В 1904 году Павлов был награждён Нобелевской премией по физиологии и медицине «за работу по физиологии пищеварения, благодаря которой было сформировано более ясное понимание жизненно важных аспектов этого вопроса». В речи на церемонии вручения премии К. А. Г. Мёрнер из Каролинского института дал высокую оценку вкладу Павлова в физиологию и химию органов пищеварительной системы. «Благодаря работе Павлова мы смогли продвинуться в изучении этой проблемы дальше, чем за все предыдущие годы, — сказал Мёрнер. — Теперь мы имеем исчерпывающее представление о влиянии одного отдела пищеварительной системы на другой, т. е. о том, как отдельные звенья пищеварительного механизма приспособлены к совместной работе».

На протяжении всей своей научной жизни Павлов сохранял интерес к влиянию нервной системы на деятельность внутренних органов. В начале XX века его эксперименты, касающиеся пищеварительной системы, привели к изучению условных рефлексов. В одном из экспериментов, названных «мнимым кормлением», Павлов действовал просто и оригинально. Он проделал два «окошка»: одно — в стенке желудка, другое — в пищеводе. Теперь пища, которой кормили прооперированную и вылеченную собаку, не доходила до желудка, вываливалась из отверстия в пищеводе наружу. Но желудок успевал получить сигнал, что пища в организм поступила, и начинал готовиться к работе: усиленно выделять необходимый для переваривания сок. Его можно было спокойно брать из второго отверстия и исследовать без помех.

Собака могла часами глотать одну и ту же порцию пищи, которая дальше пищевода не попадала, а экспериментатор работал в это время с обильно льющимся желудочным соком. Можно было варьировать пищу и наблюдать, как соответственно меняется химический состав желудочного сока.

Но главное было в другом. Впервые удалось экспериментально доказать, что работа желудка зависит от нервной системы и управляется ею. Ведь в опытах мнимого кормления пища не попадала непосредственно в желудок, а он начинал работать. Стало быть, команду он получал по нервам, идущим от рта и пищевода. В то же время стоило перерезать идущие к желудку нервы — и сок переставал выделяться.

Другими способами доказать регулирующую роль нервной системы в пищеварении было просто невозможно. Ивану Петровичу это удалось сделать первым, оставив далеко позади своих зарубежных коллег и даже самого Р. Гейденгайна, чей авторитет был признан всеми в Европе и к которому Павлов совсем недавно ездил набираться опыта.

«Любое явление во внешнем мире может быть превращено во временный сигнал объекта, стимулирующий слюнные железы, — писал Павлов, — если стимуляция этим объектом слизистой оболочки ротовой полости будет связана повторно… с воздействием определённого внешнего явления на другие чувствительные поверхности тела».

Поражённый силой условных рефлексов, проливающих свет на психологию и физиологию, Павлов после 1902 года сконцентрировал свои научные интересы на изучении высшей нервной деятельности.

В институте, который располагался неподалёку от Петербурга, в местечке Колтуши, Павлов создал единственную в мире лабораторию по изучению высшей нервной деятельности. Её центром была знаменитая «Башня молчания» — особое помещение, которое позволяло поместить подопытное животное в полную изоляцию от внешнего мира.

Исследуя реакции собак на внешние раздражители, Павлов установил, что рефлексы бывают условными и безусловными, то есть присущими животному от рождения. Это было его второе крупнейшее открытие в области физиологии.

Преданный своему делу и высокоорганизованный во всех аспектах своей работы, будь то операции, чтение лекций или проведение экспериментов, Павлов отдыхал в летние месяцы; в это время он с увлечением занимался садоводством и чтением исторической литературы. Как вспоминал один из его коллег, «он всегда был готов для радости и извлекал её из сотен источников». Одним из увлечений Павлова было раскладывание пасьянсов. Как и о всяком большом учёном, о нём сохранилось множество анекдотов. Однако среди них нет таких, которые бы свидетельствовали о его академической рассеянности. Павлов был очень аккуратным и точным человеком.

Положение величайшего русского учёного защищало Павлова от политических коллизий, которыми изобиловали революционные события в России начала века. Так, после установления советской власти был издан специальный декрет за подписью Ленина о создании условий, обеспечивающих работу Павлова. Это было тем более примечательно, что большинство учёных находились в то время под надзором государственных органов, которые нередко вмешивались в их научную работу.

Известный своим упорством и настойчивостью в достижении цели, Павлов считался среди некоторых своих коллег и студентов педантом. В то же время он пользовался большим уважением в научном мире, а его личный энтузиазм и сердечность снискали ему многочисленных друзей.

Павлов умер 27 февраля 1936 года в Ленинграде от пневмонии. Говоря о своём научном творчестве, Павлов писал: «Что ни делаю, постоянно думаю, что служу этим, сколько позволяют мои силы, прежде всего моему отечеству, нашей русской науке».

Академией наук учреждены золотая медаль и премия имени И. Павлова за лучшую работу в области физиологии.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

info.wikireading.ru

Павлов Иван Петрович | Великие исторические личности

Сен 28, 2012 Опубликовано Сен 28, 2012 в Новости

Иван Петрович Павлов — выдающийся ученый, гордость отечественной науки, «первый физиолог мира», как назвали его коллеги на одном из международных съездов. Ему была присуждена Нобелевская премия, его избрали почетным членом 130 академий и научных обществ.

Ни один из русских ученых того времени, даже Менделеев, не получил такой известности за рубежом. «Это звезда, которая освещает мир, проливая свет на еще не изведанные пути», — говорил о нем Герберт Уэллс. Его называли «романтической, почти легендарной личностью», «гражданином мира».

Иван Петрович Павлов родился 26 сентября 1849 года в Рязани. Его мать Варвара Ивановна, происходила из семьи священника; отец, Петр Дмитриевич, был священником, служившим сначала на бедном приходе, но благодаря своему пастырскому рвению со временем ставшим настоятелем одного из лучших храмов Рязани. С раннего детства Павлов перенял у отца упорство в достижении цели и постоянное стремление к самосовершенствованию. По желанию своих родителей Павлов посещал начальный курс духовной семинарии, а в 1860 году поступил в рязанское духовное училище. Там он смог продолжить изучение предметов, интересовавших его больше всего, в частности, естественных наук. Семинарист Иван Павлов особо преуспел по части дискуссий. Он остался заядлым спорщиком на всю жизнь, не любил, когда с ним соглашались, так и кидался на противника, норовя опровергнуть его аргументы.

В обширной отцовской библиотеке как-то Иван нашел книжку Г.Г. Леви с красочными картинками, раз и навсегда поразившими его воображение. Называлась она «Физиология обыденной жизни». Прочитанная дважды, как учил отец поступать с каждой книгой (правило, которому в дальнейшем сын следовал неукоснительно), «Физиология обыденной жизни» так глубоко запала ему в душу, что и, будучи уже взрослым «первый физиолог мира», при каждом удобном случае на память цитировал оттуда целые страницы. И кто знает — стал бы он физиологом, не случись в детстве эта неожиданная встреча с наукой, так мастерски, с увлечением изложенной.

Его страстное желание заняться наукой, особенно биологией, было подкреплено чтением популярных книг Д. Писарева, публициста и критика, революционного демократа, работы которого подвели Павлова к изучению теории Чарльза Дарвина.

В конце восьмидесятых годов русское правительство изменило свое предписание, разрешив студентам духовных семинарий продолжать образование в светских учебных заведениях. Увлекшись естественными науками, Павлов в 1870 году поступил в Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета.

Студент Иван Павлов с головой погрузился в учение. Поселился он с одним из своих рязанских приятелей здесь же, на Васильевском острове, неподалеку от университета, в доме баронессы Раль. С деньгами было туго. Казенного кошта не хватало. Тем более что в результате перемещений с юридического отделения на естественное студент Павлов, как опоздавший, лишился стипендии, и рассчитывать надо было теперь только на самого себя. Приходилось прирабатывать частными уроками, переводами, в студенческой столовой налегать главным образом на бесплатный хлеб, сдабривая его для разнообразия горчицей, благо его давали сколько угодно.

А самым близким другом для него стала в это время слушательница женских курсов Серафима Васильевна Карчевская, которая тоже приехала в Петербург учиться и мечтала стать учительницей.

Когда она, окончив учение, уехала в глухую провинцию, чтобы работать в сельской школе, Иван Павлов стал в письмах изливать ей душу.

Его интерес к физиологии возрос, после того как он прочитал книгу И. Сеченова «Рефлексы головного мозга», но освоить этот предмет ему удалось только после того, как он прошел обучение в лаборатории И. Циона, изучавшего роль депрессорных нервов. Как завороженный, слушал студент Павлов объяснения профессора. «Мы были прямо поражены его мастерски простым изложением самых сложных физиологических вопросов, — напишет он позже, — и его поистине артистической способностью ставить опыты. Такой учитель не забывается на всю жизнь. Под его руководством я делал свою первую физиологическую работу».

Первое научное исследование Павлова — изучение секреторной иннервации поджелудочной железы. За него И. Павлов и М. Афанасьев были награждены золотой медалью университета.

После получения в 1875 году звания кандидата естественных наук Павлов поступил на третий курс Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге (реорганизованной впоследствии в Военно-медицинскую), где надеялся стать ассистентом Циона, который незадолго до этого был назначен ординарным профессором кафедры физиологии. Однако Цион уехал из России, после того как правительственные чиновники воспрепятствовали этому назначению, узнав о его еврейском происхождении. Отказавшись работать с преемником Циона, Павлов стал ассистентом в Ветеринарном институте, где в течение двух лет продолжал изучение пищеварения и кровообращения.

Летом 1877 года он работал в городе Бреслау, в Германии с Рудольфом Гейденгайном, специалистом в области пищеварения. В следующем году по приглашению С. Боткина Павлов начал работать в физиологической лаборатории при его клинике в Бреслау, еще не имея медицинской степени, которую Павлов получил в 1879 году. В лаборатории Боткина Павлов фактически руководил всеми фармакологическими и физиологическими исследованиями. В том же году Иван Петрович начал исследования по физиологии пищеварения, которые продолжались более двадцати лет. Многие исследования Павлова в восьмидесятых годах касались системы кровообращения, в частности регуляции функций сердца и кровяного давления.

В 1881 году произошло счастливое событие Иван Петрович женился на Серафиме Васильевне Карчевской, от которой у него родились четыре сына и дочь. Однако так хорошо начавшееся десятилетие стало самым тяжелым для него и для его семьи. «Не хватало денег, чтобы купить мебель, кухонную, столовую и чайную посуду», — вспоминала его жена. Бесконечные скитания по чужим квартирам долгое время Павловы жили вместе с братом Дмитрием в полагавшейся ему университетской квартире. Тяжелейшее несчастье — гибель первенца, а буквально через год опять неожиданная смерть малолетнего сына, отчаяние Серафимы Васильевны, ее продолжительная болезнь. Все это выбивало из колеи, отнимало силы, столь необходимые для научных занятий.

И был такой год, который жена Павлова назовет «отчаянным», когда мужество изменило Ивану Петровичу. Он разуверился в своих силах и в возможности кардинально изменить жизнь семьи. И тогда Серафима Васильевна, которая уже не была той восторженной курсисткой, какой начинала свою семейную жизнь, принялась подбадривать и утешать мужа и вывела-таки его из глубокой меланхолии. По ее настоянию Иван Петрович вплотную занялся диссертацией.

После длительной борьбы с администрацией Военно-медицинской академии (отношения с которой стали натянутыми после его реакции на увольнение Циона) Павлов в 1883 году защитил диссертацию на соискание степени доктора медицины, посвященную описанию нервов, контролирующих функции сердца. Он был назначен приват-доцентом в академию, но вынужден был отказаться от этого назначения в связи с дополнительной работой в Лейпциге с Гейденгайном и Карлом Людвигом, двумя наиболее выдающимися физиологами того времени. Через два года Павлов вернулся в Россию.

Впоследствии он напишет об этом скупо, несколькими фразами обрисовав столь многотрудное десятилетие «Вплоть до профессуры в 1890 году, уже женатому и имевшему сына, в денежном отношении постоянно приходилось очень туго, наконец, на 41-м году жизни я получил профессуру, получил собственную лабораторию… Таким образом, вдруг оказались и достаточные денежные средства, и широкая возможность делать в лаборатории что хочешь».

К 1890 году труды Павлова получили признание со стороны ученых всего мира. С 1891 году он заведовал физиологическим отделом Института экспериментальной медицины, организованного при его деятельном участии; одновременно он оставался руководителем физиологических исследований в Военно-медицинской академии, в которой проработал с 1895 по 1925 год.

Будучи от рождения левшой, как и его отец, Павлов постоянно тренировал правую руку и в результате настолько хорошо владел обеими руками, что, по воспоминаниям коллег, «ассистировать ему во время операций было очень трудной задачей никогда не было известно, какой рукой он будет действовать в следующий момент. Он накладывал швы правой и левой рукой с такой скоростью, что два человека с трудом успевали подавать ему иглы с шовным материалом».

В своих исследованиях Павлов использовал методы механистической и холистической школ биологии и философии, которые считались несовместимыми. Как представитель механицизма Павлов считал, что комплексная система, такая, как система кровообращения или пищеварения, может быть понята путем поочередного исследования каждой из их частей; как представитель «философии целостности» он чувствовал, что эти части следует изучать у интактного, живого и здорового животного. По этой причине он выступал против традиционных методов вивисекции, при которых живые лабораторные животные оперировались без наркоза для наблюдения за работой их отдельных органов.

Считая, что умирающее на операционном столе и испытывающее боль животное не может реагировать адекватно здоровому, Павлов воздействовал на него хирургическим путем таким образом, чтобы наблюдать за деятельностью внутренних органов, не нарушая их функций и состояния животного. Мастерство Павлова в этой трудной хирургии было непревзойденным. Более того, он настойчиво требовал соблюдения того же уровня ухода, анестезии и чистоты, что и при операциях на людях.

Используя данные методы, Павлов и его коллеги показали, что каждый отдел пищеварительной системы — слюнные и дуоденальные железы, желудок, поджелудочная железа и печень — добавляет к пище определенные вещества в их различной комбинации, расщепляющие ее на всасываемые единицы белков, жиров и углеводов. После выделения нескольких пищеварительных ферментов Павлов начал изучение их регуляции и взаимодействия.

В 1904 году Павлов был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине «за работу по физиологии пищеварения, благодаря которой было сформировано более ясное понимание жизненно важных аспектов этого вопроса». В речи на церемонии вручения премии К.А.Г. Мернер из Каролинского института дал высокую оценку вкладу Павлову в физиологию и химию органов пищеварительной системы. «Благодаря работе Павлова мы смогли продвинуться в изучении этой проблемы дальше, чем за все предыдущие годы, — сказал Мернер. — Теперь мы имеем исчерпывающее представление о влиянии одного отдела пищеварительной системы на другой, т. е. о том, как отдельные звенья пищеварительного механизма приспособлены к совместной работе».

На протяжении всей своей научной жизни Павлов сохранял интерес к влиянию нервной системы на деятельность внутренних органов. В начале двадцатого века его эксперименты, касающиеся пищеварительной системы, привели к изучению условных рефлексов. В одном из экспериментов, названным «мнимым кормлением», Павлов действовал просто и оригинально. Он проделал два «окошка» одно — в стенке желудка, другое — в пищеводе. Теперь пища, которой кормили прооперированную и вылеченную собаку, не доходила до желудка, вываливалась из отверстия в пищеводе наружу. Но желудок успевал получить сигнал, что пища в организм поступила, и начинал готовиться к работе усиленно выделять необходимый для переваривания сок. Его можно было спокойно брать из второго отверстия и исследовать без помех.

Собака могла часами глотать одну и ту же порцию пищи, которая дальше пищевода не попадала, а экспериментатор работал в это время с обильно льющимся желудочным соком. Можно было варьировать пищу и наблюдать, как соответственно меняется химический состав желудочного сока.

Но главное было в другом. Впервые удалось экспериментально доказать, что работа желудка зависит от нервной системы и управляется ею. Ведь в опытах мнимого кормления пища не попадала непосредственно в желудок, а он начинал работать. Стало быть, команду он получал по нервам, идущим от рта и пищевода. В то же время стоило перерезать идущие к желудку нервы — и сок переставал выделяться.

Другими способами доказать регулирующую роль нервной системы в пищеварении было просто невозможно. Ивану Петровичу это удалось сделать первым, оставив далеко позади своих зарубежных коллег и даже самого Р. Гейденгайна, чей авторитет был признан всеми в Европе и к которому Павлов совсем недавно ездил набираться опыта.

«Любое явление во внешнем мире может быть превращено во временный сигнал объекта, стимулирующий слюнные железы, — писал Павлов, — если стимуляция этим объектом слизистой оболочки ротовой полости будет связана повторно… с воздействием определенного внешнего явления на другие чувствительные поверхности тела».

Пораженный силой условных рефлексов, проливающих свет на психологию и физиологию, Павлов после 1902 года сконцентрировал свои научные интересы на изучении высшей нервной деятельности.

В институте, который располагался неподалеку от Петербурга, в местечке Колтуши, Павлов создал единственную в мире лабораторию по изучению высшей нервной деятельности. Ее центром была знаменитая «Башня молчания» — особое помещение, которое позволяло поместить подопытное животное в полную изоляцию от внешнего мира.

Исследуя реакции собак на внешние раздражители, Павлов установил, что рефлексы бывают условными и безусловными, то есть присущими животному от рождения. Это было его второе крупнейшее открытие в области физиологии.

Преданный своему делу и высокоорганизованный во всех аспектах своей работы, будь то операции, чтение лекций или проведение экспериментов, Павлов отдыхал в летние месяцы; в это время он с увлечением занимался садоводством и чтением исторической литературы. Как вспоминал один из его коллег, «он всегда был готов для радости и извлекал ее из сотен источников». Одним из увлечений Павлова было раскладывание пасьянсов. Как и о всяком большом ученом, о нем сохранилось множество анекдотов. Однако среди них нет таких, которые бы свидетельствовали о его академической рассеянности. Павлов был очень аккуратным и точным человеком.

Положение величайшего русского ученого защищало Павлова от политических коллизий, которыми изобиловали революционные события в России начала века. Так, после установления советской власти был издан специальный декрет за подписью Ленина о создании условий, обеспечивающих работу Павлова. Это было тем более примечательно, что большинство ученых находилось в то время под надзором государственных органов, которые нередко вмешивались в их научную работу.

Известный своим упорством и настойчивостью в достижении цели, Павлов считался среди некоторых своих коллег и студентов педантом. В то же время он пользовался большим уважением в научном мире, а его личный энтузиазм и сердечность снискали ему многочисленных друзей.

Павлов умер в 27 февраля 1936 года в Ленинграде от пневмонии.

Говоря о своем научном творчестве, Павлов писал «Что ни делаю, постоянно думаю, что служу этим, сколько позволяют мои силы, прежде всего моему отечеству, нашей русской науке».

Академией наук учреждены золотая медаль и премия имени И.Павлова за лучшую работу в области физиологии.

Неймар — фото, биография, интервью, новости.

Похожие записи:

history-persons.ru

Павлов Иван Петрович

Иван Петрович Павлов был выдающимся учёным. Он внёс огромный вклад в физиологию — науку о том, как работает организм человека и животных, создал учение о высшей нервной деятельности. До Павлова учёные мало знали о работе органов пищеварения. Считали, что находящиеся в них железы выделяют соки, необходимые для переваривания пищи, без участия нервной системы. А Павлов был глубоко убеждён, что мозг управляет работой всех органов, а значит, и органов пищеварения. Но как это доказать?

Иван Петрович Павлов был выдающимся учёным. Он внёс огромный вклад в физиологию — науку о том, как работает организм человека и животных, создал учение о высшей нервной деятельности. До Павлова учёные мало знали о работе органов пищеварения. Считали, что находящиеся в них железы выделяют соки, необходимые для переваривания пищи, без участия нервной системы. А Павлов был глубоко убеждён, что мозг управляет работой всех органов, а значит, и органов пищеварения. Но как это доказать?

Павлов сумел найти способ следить за выделением пищеварительных соков у здоровой собаки и разобраться, что заставляет железы работать. Под наркозом (наркоз — обезболивание) он делал различные операции, тщательно сохраняя кровеносные сосуды и нервы, подходящие к железам, чтобы они нормально работали после выздоровления собаки. Такие собаки жили годами.

В одном из опытов собака глотала пищу, которая в желудок не попадала. Но и при таком «кормлении» из желудка через трубку вытекал сок. Он выделялся даже при одном виде пищи. Но стоило перерезать нерв, идущий к желудку, и выделение сока прекращалось.

Павлов доказал, что выделение слюны или другого пищеварительного сока — это обычный рефлекс, то есть ответ на раздражение. Попадая в рот, пища раздражает чувствительные окончания вкусовых нервов, которые, как по телеграфу, передают в мозг сообщение: «появилось мясо». Мозг тотчас же по другим нервам отдаёт «приказание» железам желудка, и они начинают усиленно выделять сок.

Изучая работу органов пищеварения, Павлов ставил всё новые и новые вопросы. Почему слюна и желудочный сок начинают выделяться даже и в том случае, когда собака слышит шаги человека, который всегда её кормит? А если собака изо дня в день получает пищу в одно и то же время, слюна начинает выделяться именно в это время, хотя животное ещё не начали кормить. Почему?

Очевидно, у животного при определённых условиях могут образовываться новые рефлексы — на раздражения, которые повторялись много раз. Значит, не правы были те учёные, которые считали, что люди и животные родятся только с уже готовыми рефлексами. Значит, в течение всей жизни у человека и животных образуются новые рефлексы, которые помогают им приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды. Их Павлов назвал условными. Всю остальную жизнь Павлов занимался изучением условных рефлексов, или, иными словами, высшей нервной деятельности человека и животных. Он доказал, что не какая-то неведомая «душа», а работа мозга, особенно его высшего отдела — коры больших полушарий, лежит в основе всех действий, мыслей, привычек, чувств и желаний людей.

В. И. Ленин высоко ценил научную деятельность Павлова. После Великой Октябрьской социалистической революции, отмечая исключительные научные заслуги академика И. П. Павлова, В. И. Ленин лично распорядился создать наиболее благоприятные условия для его работы.

В 1935 г. на Международном конгрессе физиологов, который проходил в нашей стране, Павлова единодушно провозгласили «главой физиологов мира». В том же году, обращаясь к молодёжи, Павлов писал: «Помните, что наука требует от человека всей его жизни».

Именно всю жизнь посвятил науке этот замечательный учёный.

www.webmechta.com

Иван Петрович Павлов | Знаменитые, великие, гениальные люди. Самое интересное о них!

Born DiedWife:

Серафима Васильевна Карчевска

РодителиFather:

Пётр Дмитриевич

Mother:

Варвара Ивановна

Иван Петрович Павлов — выдающийся учёный, гордость отечественной науки, «первый физиолог мира», как назвали его коллеги на одном из международных съездов. Ему была присуждена Нобелевская премия, его избрали почётным членом ста тридцати академий и научных обществ.

Ни один из русских учёных того времени, даже Менделеев, не получил такой известности за рубежом. «Это звезда, которая освещает мир, проливая свет на ещё не изведанные пути», — говорил о нём Герберт Уэллс. Его называли «романтической, почти легендарной личностью», «гражданином мира».

Иван Петрович Павлов родился 14 (26) сентября 1849 года в Рязани. Его мать, Варвара Ивановна, происходила из семьи священника; отец, Пётр Дмитриевич, был священником, служившим сначала на бедном приходе, но благодаря своему пастырскому рвению со временем ставшим настоятелем одного из лучших храмов Рязани. С раннего детства Павлов перенял от отца упорство в достижении цели и постоянное стремление к самосовершенствованию. По желанию своих родителей Павлов посещал начальный курс духовной семинарии, а в 1860 году поступил в рязанское духовное училище. Там он смог продолжить изучение предметов, интересовавших его больше всего, в частности, естественных наук. Семинарист Иван Павлов особо преуспел по части дискуссий. Он остался заядлым спорщиком на всю жизнь, не любил, когда с ним соглашались, так и кидался на противника, норовя опровергнуть его аргументы.

В обширной отцовской библиотеке как-то раз Иван нашёл книжку Г.Г. Леви с красочными картинками, раз и навсегда поразившими его воображение. Называлась она «Физиология обыденной жизни». Прочитанная дважды, как учил отец поступать с каждой книгой (правило, которому в дальнейшем сын следовал неукоснительно), «Физиология обыденной жизни» так глубоко запала ему в душу, что и, будучи уже взрослым, «первый физиолог мира» при каждом удобном случае на память цитировал оттуда целые страницы. И кто знает — стал бы он физиологом, не случись в детстве эта неожиданная встреча с наукой, так мастерски, с увлечением изложенной.

Его страстное желание заняться наукой, особенно биологией, было подкреплено чтением популярных книг Д. Писарева, публициста и критика, революционного демократа, работы которого подвели Павлова к изучению теории Чарлза Дарвина.

В конце шестидесятых годов русское правительство изменило своё предписание, разрешив студентам духовных семинарий продолжать образование в светских учебных заведениях. Увлёкшись естественными науками, Павлов в 1870 году поступил в Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета.

Студент Иван Павлов с головой погрузился в учение. Поселился он с одним из своих рязанских приятелей здесь же, на Васильевском острове, неподалёку от университета, в доме баронессы Раль. С деньгами было туго. Казённого кошта не хватало. Тем более что в результате перемещений с юридического отделения на естественное студент Павлов, как опоздавший, лишился стипендии и рассчитывать надо было теперь только на самого себя. Приходилось прирабатывать частными уроками, переводами, в студенческой столовой налегать главным образом на бесплатный хлеб, сдабривая его для разнообразия горчицей, благо его давали сколько угодно.

А самым близким другом для него стала в это время слушательница женских курсов Серафима Васильевна Карчевская, которая тоже приехала в Петербург учиться и мечтала стать учительницей. Когда она, окончив учение, уехала в глухую провинцию, чтобы работать в сельской школе, Иван Павлов стал в письмах изливать ей душу.

Его интерес к физиологии возрос, после того как он прочитал книгу И. Сеченова «Рефлексы головного мозга», но освоить этот предмет ему удалось только после того, как он прошёл обучение в лаборатории И. Циона, изучавшего роль депрессорных нервов. Как заворожённый, слушал студент Павлов объяснения профессора. «Мы были прямо поражены его мастерски простым изложением самых сложных физиологических вопросов, — напишет он позже, — и его поистине артистической способностью ставить опыты. Такой учитель не забывается на всю жизнь. Под его руководством я делал свою первую физиологическую работу».

Первое научное исследование Павлова — изучение секреторной иннервации поджелудочной железы. За него И. Павлов и М. Афанасьев были награждены золотой медалью университета.

После получения в 1875 году звания кандидата естественных наук Павлов поступил на третий курс Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге (реорганизованной впоследствии в Военно-медицинскую), где надеялся стать ассистентом Циона, который незадолго до этого был назначен ординарным профессором кафедры физиологии. Однако Цион уехал из России после того, как правительственные чиновники воспрепятствовали этому назначению, узнав о его еврейском происхождении. Отказавшись работать с преемником Циона, Павлов стал ассистентом в Ветеринарном институте, где в течение двух лет продолжал изучение пищеварения и кровообращения.

Летом 1877 года он работал в городе Бреслау, в Германии, с Рудольфом Гейденгайном, специалистом в области пищеварения. В следующем году по приглашению С. Боткина Павлов начал работать в физиологической лаборатории при его клинике в Бреслау, ещё не имея медицинской степени, которую Павлов получил в 1879 году. В лаборатории Боткина Павлов фактически руководил всеми фармакологическими и физиологическими исследованиями. В том же году Иван Петрович начал исследования по физиологии пищеварения, которые продолжались более двадцати лет. Многие исследования Павлова в восьмидесятых годах касались системы кровообращения, в частности, регуляции функций сердца и кровяного давления.

В 1881 году произошло счастливое событие: Иван Петрович женился на Серафиме Васильевне Карчевской, от которой у него родились четыре сына и дочь. Однако так хорошо начавшееся десятилетие стало самым тяжёлым для него и для его семьи. «Не хватало денег, чтобы купить мебель, кухонную, столовую и чайную посуду», — вспоминала его жена. Бесконечные скитания по чужим квартирам: долгое время Павловы жили вместе с братом Дмитрием в полагавшейся ему университетской квартире; тяжелейшее несчастье — гибель первенца, а буквально через год опять неожиданная смерть малолетнего сына; отчаяние Серафимы Васильевны, её продолжительная болезнь. Всё это выбивало из колеи, отнимало силы, столь необходимые для научных занятий.

И был такой год, который жена Павлова назовёт «отчаянным», когда мужество изменило Ивану Петровичу. Он разуверился в своих силах и в возможности кардинально изменить жизнь семьи. И тогда Серафима Васильевна, которая уже не была той восторженной курсисткой, какой начинала свою семейную жизнь, принялась подбадривать и утешать мужа и вывела-таки его из глубокой меланхолии. По её настоянию Иван Петрович вплотную занялся диссертацией.

После длительной борьбы с администрацией Военно-медицинской академии (отношения с которой стали натянутыми после его реакции на увольнение Циона) Павлов в 1883 году защитил диссертацию на соискание степени доктора медицины, посвящённую описанию нервов, контролирующих функции сердца. Он был назначен приват-доцентом в академию, но вынужден был отказаться от этого назначения в связи с дополнительной работой в Лейпциге с Гейденгайном и Карлом Людвигом, двумя наиболее выдающимися физиологами того времени. Через два года Павлов вернулся в Россию.

К 1890 году труды Павлова получили признание со стороны учёных всего мира. С 1891 году он заведовал физиологическим отделом Института экспериментальной медицины, организованного при его деятельном участии; одновременно он оставался руководителем физиологических исследований в Военно-медицинской академии, в которой проработал с 1895 по 1925 год.