Панпсихизм. Большая российская энциклопедия

Панпсихи́зм (от греч. πᾶν – всё и ψυχή – душа), совокупность концепций и учений, согласно общей идее которых сознание, психика или отдельные психические свойства являются фундаментальной характеристикой реальности. Современный панпсихизм чаще всего исключает представления о фундаментальности разума и других ментальных характеристик, связанных с психической деятельностью высокого уровня. Вместо этого он предполагает фундаментальность феноменального опыта или его качественных характеристик – квалиа.

Исторические предпосылки

Панпсихизм в широком смысле ассоциируется с классическими учениями, которые предполагали, что окружающий мир наполнен душами или духами. По этой причине панпсихизм в широком смысле очень близок к анимизму и гилозоизму. Историческая судьба этой идеи тесно связана и с пантеизмом, поэтому некоторые черты панпсихизма в самом широком смысле можно встретить уже в античной философии в пантеистических воззрениях. Однако в этих концепциях панпсихизм не решает проблем, связанных с психикой и сознанием и отдельно не прорабатывается. Впервые полноценные концепции панпсихизма появляются в философии Нового времени. Наиболее разработанные панпсихистские идеи можно встретить в работах Б. Спинозы и Г. В. Лейбница. Спинозу можно считать основоположником идеи нейтрального монизма, т. е. представления о том, что сознание и материя – это атрибуты единой мыслящей субстанции, которую он отождествлял с Богом (Спиноза. 2018). Спиноза продемонстрировал способ реализации панпсихизма в такой системе. Идеи Лейбница, сводящего всё существующее к монадам, духовным субстанциям, сформировали идеалистический панпсихизм. На примере Спинозы и Лейбница также проявляются две другие разновидности панпсихизма: микропсихизм, утверждающий, что основа всех психических явлений кроется на уровне простейших элементов, из которых состоят все существующие объекты, и космопсихизм, утверждающий, что основа психического – это космос в целом.

Однако в этих концепциях панпсихизм не решает проблем, связанных с психикой и сознанием и отдельно не прорабатывается. Впервые полноценные концепции панпсихизма появляются в философии Нового времени. Наиболее разработанные панпсихистские идеи можно встретить в работах Б. Спинозы и Г. В. Лейбница. Спинозу можно считать основоположником идеи нейтрального монизма, т. е. представления о том, что сознание и материя – это атрибуты единой мыслящей субстанции, которую он отождествлял с Богом (Спиноза. 2018). Спиноза продемонстрировал способ реализации панпсихизма в такой системе. Идеи Лейбница, сводящего всё существующее к монадам, духовным субстанциям, сформировали идеалистический панпсихизм. На примере Спинозы и Лейбница также проявляются две другие разновидности панпсихизма: микропсихизм, утверждающий, что основа всех психических явлений кроется на уровне простейших элементов, из которых состоят все существующие объекты, и космопсихизм, утверждающий, что основа психического – это космос в целом. Дальнейшая эволюция панпсихизма связана в основном с развитием идей Лейбница и Спинозы, а также их сочетанием в форме смешанных подходов. Возрастание интереса к панпсихизму в 19 в. связано с развитием психологии и открытиями в биологии. К панпсихистам в этот период можно отнести мыслителей из различных научных направлений: Г. Фехнер, В. Вундт, Р. Г. Лотце, Э. Мах, Э. Геккель, У. Джеймс, А. Бергсон и многие другие (Skrbina. 2005). Наиболее значительный вклад в развитие современного панпсихизма на рубеже 19–20 вв. внесли Джеймс, Бергсон и А. Н. Уайтхед. Джеймс разработал панпсихизм в форме нейтрального монизма, заложил основы для панквалитизма, а также сформулировал т. н. «комбинаторную проблему», о которой будет сказано ниже (Сысоев. 2020). Бергсон развивал идеи фундаментальности восприятия в рамках своей философии жизни и значительно повлиял на развитие панпсихизма через процессуальную философию (Skrbina. 2005. P. 159). Уайтхед, один из главных теоретиков процессуальной философии в 20 в.

Дальнейшая эволюция панпсихизма связана в основном с развитием идей Лейбница и Спинозы, а также их сочетанием в форме смешанных подходов. Возрастание интереса к панпсихизму в 19 в. связано с развитием психологии и открытиями в биологии. К панпсихистам в этот период можно отнести мыслителей из различных научных направлений: Г. Фехнер, В. Вундт, Р. Г. Лотце, Э. Мах, Э. Геккель, У. Джеймс, А. Бергсон и многие другие (Skrbina. 2005). Наиболее значительный вклад в развитие современного панпсихизма на рубеже 19–20 вв. внесли Джеймс, Бергсон и А. Н. Уайтхед. Джеймс разработал панпсихизм в форме нейтрального монизма, заложил основы для панквалитизма, а также сформулировал т. н. «комбинаторную проблему», о которой будет сказано ниже (Сысоев. 2020). Бергсон развивал идеи фундаментальности восприятия в рамках своей философии жизни и значительно повлиял на развитие панпсихизма через процессуальную философию (Skrbina. 2005. P. 159). Уайтхед, один из главных теоретиков процессуальной философии в 20 в. , внёс огромный вклад в развитие идей панпсихизма, предложив детально разработанную оригинальную систему процессуального панпсихизма (Skrbina. 2005. P. 175). В дальнейшем интерес к панпсихизму возрождается в современной аналитической философии.

, внёс огромный вклад в развитие идей панпсихизма, предложив детально разработанную оригинальную систему процессуального панпсихизма (Skrbina. 2005. P. 175). В дальнейшем интерес к панпсихизму возрождается в современной аналитической философии.

Современное понятие панпсихизма

Общее понятие панпсихизма, приведённое выше, применимо также и к современным его разновидностям. Однако современный панпсихизм кардинально отличается от классического панпсихизма в отношении того, какой аспект психического является фундаментальной характеристикой мира. Если классический панпсихизм доходил до идеализма и анимизма, то современный панпсихизм зачастую ограничен натуралистическим контекстом, поэтому он исключает представления о фундаментальности разума и других ментальных характеристик, связанных с психической деятельностью высокого уровня. Разнообразие аспектов психического, которые признаются фундаментальными, определяет классификацию разновидностей панпсихизма. Однако не менее важна конкретизация того, что имеется в виду под понятием фундаментальности в панпсихизме. В дискуссии о природе сознания зачастую предполагается условное разделение реальности на два уровня: макро- и микроуровень. Макроуровень – это уровень привычных нам объектов, которые мы наблюдаем невооружённым глазом. Микроуровень – это физический уровень элементарных частиц, на котором существуют простейшие физические объекты. В отдельных случаях также выделяется уровень космоса, или вселенной, как целого. Способ объяснения психики и сознания в той или иной теории определяется в первую очередь тем, как описываются отношения между этими уровнями. Поэтому бо́льшая часть разновидностей панпсихизма оперирует утверждениями о связях между этими уровнями, независимо от того, признаётся ли автором их реальное существование или же эта конструкция используется исключительно методологически. Трудность заключается также в том, чтобы объяснить, в каком смысле психические свойства могут быть фундаментальными, что является одним из оснований для критики панпсихизма.

В дискуссии о природе сознания зачастую предполагается условное разделение реальности на два уровня: макро- и микроуровень. Макроуровень – это уровень привычных нам объектов, которые мы наблюдаем невооружённым глазом. Микроуровень – это физический уровень элементарных частиц, на котором существуют простейшие физические объекты. В отдельных случаях также выделяется уровень космоса, или вселенной, как целого. Способ объяснения психики и сознания в той или иной теории определяется в первую очередь тем, как описываются отношения между этими уровнями. Поэтому бо́льшая часть разновидностей панпсихизма оперирует утверждениями о связях между этими уровнями, независимо от того, признаётся ли автором их реальное существование или же эта конструкция используется исключительно методологически. Трудность заключается также в том, чтобы объяснить, в каком смысле психические свойства могут быть фундаментальными, что является одним из оснований для критики панпсихизма.

Место панпсихизма в философии сознания

Ввиду значительных отличий между классическими и современными версиями панпсихизма, а также ввиду специфических черт панпсихизма, о которых сказано ранее, определить место панпсихизма в системе других концепций не так просто. Панпсихизм часто отождествляется с идеализмом (Skrbina. 2005. P. 11), однако полное отождествление ложно по двум причинам. Во-первых, панпсихизм совместим с идеализмом (Skrbina. 2005. P. 11), нейтральным монизмом (Skrbina. 2005. P. 11; Сысоев. 2020) и даже некоторыми разновидностями материализма (Strawson. 2006). Во-вторых, современный панпсихизм отвечает на несколько иной вопрос, чем вышеперечисленные подходы, поэтому не может отождествляться с одной из альтернатив. В частности, он никак не отвечает исчерпывающе на вопрос о том, какого типа субстанции или свойства являются первичными. Для панпсихизма принципиально, являются психические свойства фундаментальными или нет, и если да, то каким образом фундаментальные психические свойства связаны с психикой человека и других разумных существ. Панпсихизм – это в первую очередь способ избежать появления новых сущностей, т. е. способ сохранить редуктивный способ описания мира, поместив психические свойства на фундаментальный уровень реальности (Chalmers.

Панпсихизм часто отождествляется с идеализмом (Skrbina. 2005. P. 11), однако полное отождествление ложно по двум причинам. Во-первых, панпсихизм совместим с идеализмом (Skrbina. 2005. P. 11), нейтральным монизмом (Skrbina. 2005. P. 11; Сысоев. 2020) и даже некоторыми разновидностями материализма (Strawson. 2006). Во-вторых, современный панпсихизм отвечает на несколько иной вопрос, чем вышеперечисленные подходы, поэтому не может отождествляться с одной из альтернатив. В частности, он никак не отвечает исчерпывающе на вопрос о том, какого типа субстанции или свойства являются первичными. Для панпсихизма принципиально, являются психические свойства фундаментальными или нет, и если да, то каким образом фундаментальные психические свойства связаны с психикой человека и других разумных существ. Панпсихизм – это в первую очередь способ избежать появления новых сущностей, т. е. способ сохранить редуктивный способ описания мира, поместив психические свойства на фундаментальный уровень реальности (Chalmers. 2016).

2016).

Несмотря на упомянутую ранее универсальность панпсихизма, нельзя не заметить, что некоторые подходы совместимы с панпсихизмом наилучшим образом, и среди таких можно назвать идеализм и нейтральный монизм. По этой причине современные авторы часто обращаются к классическим концепциям Лейбница и Спинозы. Большинство разновидностей панпсихизма либо склоняется к этим позициям, либо использует их элементы в различных комбинациях.

Ещё одна разновидность подходов, с которой хорошо совместим панпсихизм, – это расселианский монизм (Chalmers. 2016. P. 26), который указывает на то, что современная физика принципиально не полна, поэтому к физикалистскому структурному описанию мира необходимо добавить внутренний аспект. Чаще всего такие подходы отождествляют внешние структурные свойства с физическими свойствами, а внутренние свойства – с психическими свойствами, в частности – с современным представлением о феноменальном сознании и субъективном опыте. Идея существования внутренних психических свойств на самом фундаментальном уровне – это фактически и есть идея панпсихизма. Эти подходы не следует отождествлять, поскольку расселианский монизм допускает то, что внутренние свойства реальности не будут отождествляться с психическими свойствами, а будет предложено их иное описание.

Эти подходы не следует отождествлять, поскольку расселианский монизм допускает то, что внутренние свойства реальности не будут отождествляться с психическими свойствами, а будет предложено их иное описание.

Классификация разновидностей панпсихизма

Как было указано ранее, бо́льшая часть современных подходов ограничивается отдельными психическими свойствами, что является первым основанием для классификации. Панэкспериентализм выделяет в качестве фундаментального психического свойства феноменальный опыт (Seager. 1995; Rosenberg. 2004; Strawson. 2016; Goff. 2017). Панквалитизм определяет в качестве фундаментальных свойств квалиа, т. е. качественные характеристики феноменального опыта (Chalmers. 2016; Coleman. 2016). Принципиальное отличие между этими подходами в том, что квалиа – это качества опыта, не предоставленные ещё никакому субъекту. Поэтому панквалитизм, в отличие от панэкспериентализма, не влечёт необходимости утверждать существование субъектов опыта везде, где присутствуют психические свойства.

Следующий способ классификации определяет то, какой именно уровень реальности является фундаментальным. Микропсихизм – это такая разновидность панпсихизма и такой способ редуктивного объяснения сознания, при котором под фундаментальными свойствами понимаются свойства, существующие на микроуровне (Chalmers. 2016; Coleman. 2016; Strawson. 2016). Если же под фундаментальными свойствами понимаются свойства вселенной как целого, то речь идёт о космопсихизме, который объясняет психические свойства разумных существ сводя их в той или иной степени к психическим свойствам, которыми обладает Вселенная, как целое (Rosenberg. 2004; Goff. 2017). Такая разновидность панпсихизма очень близка к пантеизму и панентеизму, однако не тождественна им по многим причинам (Nagasawa. 2019).

Ещё одним важным различием тех форм панпсихизма, которые оперируют понятиями микро- и макроуровней, является разделение на конститутивные и неконститутивные формы. Конститутивный панпсихизм связывает микро- и макроуровень связью, исключающей появление на макроуровне эмерджентных свойств. Разные уровни должны быть связаны отношением конституции, и образование нового уровня не приводит к возникновению принципиально нового свойства (Chalmers. 2016). Неконститутивный панпсихизм, который также называется эмерджентным, предполагает совмещение панпсихизма с эмерджентизмом. Согласно таким подходам, несмотря на то что на микроуровне существуют психические (или протопсихические) свойства, в процессе конституции и организации простейших свойств в сложные системы возникают принципиально новые свойства (Bruntrup. 2016).

Разные уровни должны быть связаны отношением конституции, и образование нового уровня не приводит к возникновению принципиально нового свойства (Chalmers. 2016). Неконститутивный панпсихизм, который также называется эмерджентным, предполагает совмещение панпсихизма с эмерджентизмом. Согласно таким подходам, несмотря на то что на микроуровне существуют психические (или протопсихические) свойства, в процессе конституции и организации простейших свойств в сложные системы возникают принципиально новые свойства (Bruntrup. 2016).

Последний способ классификации определяется тем, как в том или ином подходе связаны разные уровни психического. Исходя из этого выделяют конститутивный панпсихизм, который в большей степени тяготеет к редуктивному описанию психического (Chalmers. 2016), и неконститутивный (эмерджентный) панпсихизм, который комбинирует панпсихизм и эмерджентизм и признаёт возможность возникновения новых свойств, не сводимых полностью к фундаментальным психическим свойствам (Bruntrup. 2016). Такое разделение актуально в первую очередь в микропсихизме.

2016). Такое разделение актуально в первую очередь в микропсихизме.

Аргументы в пользу панпсихизма

Наиболее распространённые аргументы в пользу панпсихизма берут своё начало в философии Лейбница. Несмотря на то что сам Лейбниц не заявлял данные положения в качестве аргументов в пользу этой позиции, именно на них опираются более поздние, в том числе современные, рассуждения.

Первый аргумент связан с натуралистическим принципом непрерывного развития, на который указывают рассуждения Лейбница в работе «Новые опыты о человеческом разумении» (Лейбниц. 1983. С. 486), который чаще всего формулируется как «Природа не делает скачков» (natura non facit saltus). Исходя из современного понимания этого принципа, возникновение новых сущностей, никак не сводимых к существовавшим ранее сущностям, признаётся противоречащим натуралистической картине мира. Это исключает эмерджентность в её крайних формах, которая необходима для полного отрицания панпсихизма. Если психические или какие-либо протопсихические свойства в той или иной форме должны существовать для формирования любых других психических свойств, то это означает, что панпсихизм истинен. Сходный с этим способ аргументации происходит от применения «парадокса кучи» (sorites paradox) к вопросу о сознании. Если мы отрицаем непрерывность в развитии сознания, то нам придётся предположить, что малейшее изменение на микроуровне – как, например, изменение расположения частиц – повлекло бы первое появление сознания (или переход от бессознательного к сознательному состоянию организма). Кажется достаточно произвольным, что столь незначительное изменение может повлечь значительное изменение в самой природе реальности, поскольку вселенная, в которой нет сознания, и вселенная, в которой сознание есть, отличаются кардинально (Goff. 2017)

Сходный с этим способ аргументации происходит от применения «парадокса кучи» (sorites paradox) к вопросу о сознании. Если мы отрицаем непрерывность в развитии сознания, то нам придётся предположить, что малейшее изменение на микроуровне – как, например, изменение расположения частиц – повлекло бы первое появление сознания (или переход от бессознательного к сознательному состоянию организма). Кажется достаточно произвольным, что столь незначительное изменение может повлечь значительное изменение в самой природе реальности, поскольку вселенная, в которой нет сознания, и вселенная, в которой сознание есть, отличаются кардинально (Goff. 2017)

Второй аргумент отсылает к внутренней природе вещей и исходит из мысленного эксперимента Лейбница, изложенного в его работе «Монадология» (Лейбниц. 1982). Ему родственны современные аргументы, такие как «клеточный автомат» (Bruntrup. 2016. P. 55; Rosenberg. 2004) и «Китайская комната». Суть заключается в том, что основанное на современной физике понимание мира ничего не говорит о внутренних свойствах вещей, а описывает только внешние структурные свойства (Bruntrup. 2016. P. 55). Подобная аргументация оказывается близка идеям вышеупомянутого расселианского монизма. Ещё один родственный довод в пользу панпсихизма связан с проблемой совмещения ментальной каузальности и концепции каузальной замкнутости физического. Разделяя внутренние и внешние свойства в духе расселианского монизма, некоторые исследователи пытаются избежать исключения психических свойств из списка каузально релевантных (Chalmers. 2016; Goff. 2017). Таким образом, физическая каузальность описывает внешние свойства, а ментальная каузальность – внутренние свойства. Убедительность этого аргумента зависит от успешности связанного с ним подхода.

2016. P. 55). Подобная аргументация оказывается близка идеям вышеупомянутого расселианского монизма. Ещё один родственный довод в пользу панпсихизма связан с проблемой совмещения ментальной каузальности и концепции каузальной замкнутости физического. Разделяя внутренние и внешние свойства в духе расселианского монизма, некоторые исследователи пытаются избежать исключения психических свойств из списка каузально релевантных (Chalmers. 2016; Goff. 2017). Таким образом, физическая каузальность описывает внешние свойства, а ментальная каузальность – внутренние свойства. Убедительность этого аргумента зависит от успешности связанного с ним подхода.

Третий способ аргументации, наименее часто встречающийся в современных дискуссиях, впервые упоминается в работах У. Джеймса и связан с попыткой напрямую совместить объяснение каузации с объяснением сознания. В общей современной форме этот аргумент можно изложить следующим образом. Каждое физическое взаимодействие имеет причину и следствие, поэтому если акт феноменального восприятия является физическим взаимодействием, то в ходе такого взаимодействия мы непосредственно воспринимаем причину феноменального переживания. В этом случае акт феноменального восприятия является единственным примером, когда внутренняя природа каузальной связи нам непосредственно доступна. Отсюда сторонники панпсихизма заключают, что возможно предположить, что иные случаи каузального взаимодействия имеют аналогичную внутреннюю природу (James. 1911. Р. 218; Morch. 2019).

В этом случае акт феноменального восприятия является единственным примером, когда внутренняя природа каузальной связи нам непосредственно доступна. Отсюда сторонники панпсихизма заключают, что возможно предположить, что иные случаи каузального взаимодействия имеют аналогичную внутреннюю природу (James. 1911. Р. 218; Morch. 2019).

Проблемы панпсихизма

Особенностью дискуссии, связанной с панпсихизмом, является сильная поляризация мнений, противники панпсихизма крайне редко подвергают его основательной критике. Указание на контринтуитивность, или странность, – один из наиболее популярных доводов против панпсихизма – почти никогда не излагается в явной форме. В итоге наиболее обстоятельный критический разбор можно встретить лишь у сторонников этой теории (Chalmers. 2016; Chalmers. The Combination Problem for Panpsychism. 2016). Рассматривая критерий контринтуитивности в качестве аргумента, следует заметить, что он зависит от изначальных интуиций по поводу сознания, которые значительно отличаются у тех, кто принимает трудную проблему сознания, и тех, кто её отрицает. Поэтому основная дискуссия по поводу панпсихизма разворачивается в ходе обсуждения обоснованности трудной проблемы. Единственный конкретный аргумент, связанный с контринтуитивностью, – это указание на отсутствие ясного понятия протопсихического свойства. На данный момент описание этих гипотетических конструкций происходит через аналогию с привычными нам психическими свойствами. Наилучшими кандидатами на роль протопсихических свойств на данный момент являются каузальные связи (Rosenberg. 2004) и информация (Tononi. 2015).

Поэтому основная дискуссия по поводу панпсихизма разворачивается в ходе обсуждения обоснованности трудной проблемы. Единственный конкретный аргумент, связанный с контринтуитивностью, – это указание на отсутствие ясного понятия протопсихического свойства. На данный момент описание этих гипотетических конструкций происходит через аналогию с привычными нам психическими свойствами. Наилучшими кандидатами на роль протопсихических свойств на данный момент являются каузальные связи (Rosenberg. 2004) и информация (Tononi. 2015).

В то же время у панпсихизма есть целый согласованный комплекс проблем, которые могут быть обращены в проработанные аргументы. Всю совокупность таких проблем принято именовать «комбинаторная проблема» (Chalmers. The Combination Problem for Panpsychism. 2016). В настоящее время выделяют три основные разновидности комбинаторной проблемы: проблема комбинации, в том числе – суммирования, субъектов; проблема комбинации феноменальных качеств; проблема структурного соотношения феноменальных качеств и феноменального опыта. Одним из наиболее острых проявлений комбинаторной проблемы является проблема ментальной каузальности в конститутивном панпсихизме (Кузнецов. 2016). Несмотря на то что комбинаторная проблема изначально формулировалась как проблема панпсихизма, некоторые исследователи отмечают, что это общая проблема для большинства подходов в философии сознания; различаются лишь специфические формы этой проблемы (Mendelovici. 2019). Принятие этой позиции означает, что комбинаторная проблема не может использоваться как аргумент против панпсихизма, пока не будет проведено детальное сопоставление специфических проявлений этой проблемы для разных подходов.

Одним из наиболее острых проявлений комбинаторной проблемы является проблема ментальной каузальности в конститутивном панпсихизме (Кузнецов. 2016). Несмотря на то что комбинаторная проблема изначально формулировалась как проблема панпсихизма, некоторые исследователи отмечают, что это общая проблема для большинства подходов в философии сознания; различаются лишь специфические формы этой проблемы (Mendelovici. 2019). Принятие этой позиции означает, что комбинаторная проблема не может использоваться как аргумент против панпсихизма, пока не будет проведено детальное сопоставление специфических проявлений этой проблемы для разных подходов.

Дата публикации: 9 сентября 2022 г. в 14:09 (GMT+3)

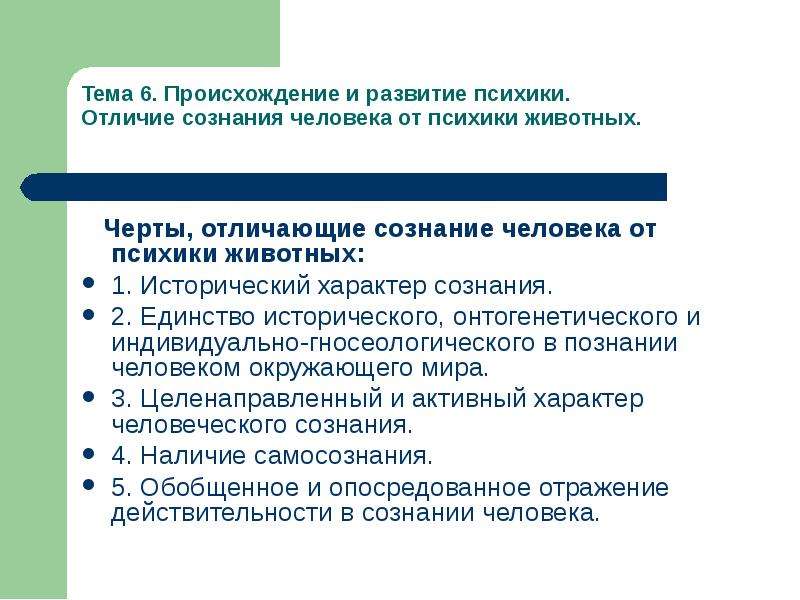

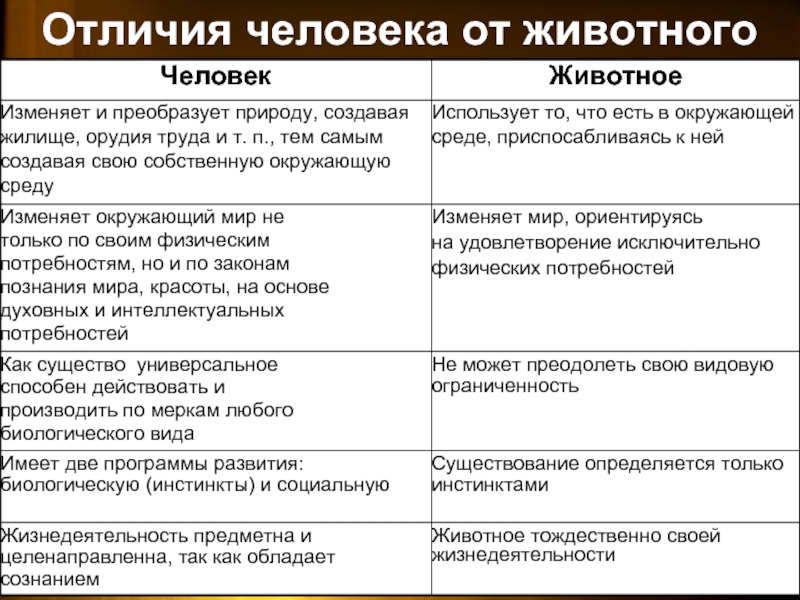

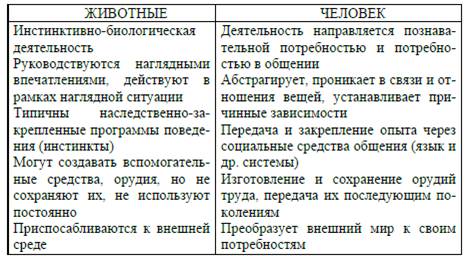

11.2.1. Различие между психикой человека и психикой высших животных

Опорные слова к вопросу №11 — здесь.

Нет сомнения, что существует огромная разница между психикой человека и психикой самого высшего животного (См. также Основные различия между человеком и высшими животными).

также Основные различия между человеком и высшими животными).

Первое отличие состоит в следующем.

Ни в какое сравнение не идет «язык» животных и язык человека. В то время как животное может лишь подавать сигнал своим собратьям по поводу явлений, ограниченных данной, непосредственной ситуацией, человек может с помощью языка информировать других людей о прошлом, настоящем и будущем, передавать им социальный опыт,

В истории человечества благодаря языку произошла перестройка отражательных возможностей: отражение мира в мозгу человека наиболее адекватно. Каждый отдельный человек благодаря языку пользуется опытом, выработанным в многовековой практике общества, он может получить знания о таких явлениях, с которыми он лично никогда не встречался. Кроме того, язык даёт возможность человеку отдавать себе отчет в содержании большинства чувственных впечатлений.

Разница в «языке» животных и языке человека определяет различие и в мышлении. Это объясняется тем, что каждая отдельная психическая функция развивается во взаимодействии с другими функциями.

Многими экспериментами исследователей было показано, что высшим животным свойственно лишь практическое («ручное», по Павлову) мышление. Только в процессе ориентировочного манипулирования обезьяна способна разрешить ту или иную ситуативную задачу и даже создать «орудие». Абстрактные способы мышления не наблюдал у обезьян ни один исследователь, когда-либо изучавший психику животных. Животное может действовать только в пределах наглядно воспринимаемой ситуации, оно не может выйти за ее пределы, абстрагироваться от нее и усвоить отвлеченный принцип. Животное — раб непосредственно воспринимаемой ситуации.

Поведение человека характеризуется способностью абстрагироваться (отвлекаться) от данной конкретной ситуации и предвосхищать последствия, которые могут возникнуть в связи с этой ситуацией. Так, моряки начинают экстренно чинить небольшую пробоину в судне, а летчик ищет ближайший аэродром, если у него осталось мало горючего. Люди отнюдь не рабы данной ситуации, они способны предвидеть будущее.

Таким образом, конкретное, практическое мышление животных подчиняет их непосредственному впечатлению от данной ситуации, способность человека к абстрактному мышлению устраняет его непосредственную зависимость от данной ситуации. Человек способен отражать не только непосредственные воздействия среды, но и те, которые его ожидают. Человек способен поступать соответственно познанной необходимости — сознательно. Это первое существенное отличие психики человека от психики животного.

Второе отличие человека от животного заключается в его способности создавать и сохранять орудия. Животное создает орудие в конкретной наглядно-действенной ситуации. Вне конкретной ситуации животное никогда не выделяет орудие как орудие, не сохраняет его впрок. Как только орудие сыграло свою роль в данной ситуации, оно тут же перестает существовать для обезьяны как орудие. Так, если обезьяна только что пользовалась палкой как орудием для подтягивания плода, то через некоторое время животное может изгрызть ее или спокойно смотреть, как это сделает другая обезьяна. Таким образом, животные не живут в мире постоянных вещей. Предмет приобретает определенное значение лишь в конкретной ситуации, в процессе жизнедеятельности. Кроме того, орудийная деятельность животных никогда не совершается коллективно — в лучшем случае обезьяны могут наблюдать деятельность своего собрата, но никогда они не будут действовать совместно, помогая друг другу.

Таким образом, животные не живут в мире постоянных вещей. Предмет приобретает определенное значение лишь в конкретной ситуации, в процессе жизнедеятельности. Кроме того, орудийная деятельность животных никогда не совершается коллективно — в лучшем случае обезьяны могут наблюдать деятельность своего собрата, но никогда они не будут действовать совместно, помогая друг другу.

В отличие от животного человек создает орудие по заранее продуманному плану, использует его по назначению и сохраняет его. Человек живет в мире относительно постоянных вещей. Человек пользуется орудием сообща с другими людьми, он заимствует опыт использования орудия у одних и передает его другим людям.

Третья отличительная черта психической деятельности человека — передача общественного опыта. И животное и человек имеют в своем арсенале известный опыт поколений в виде инстинктивных действий на определенного вида раздражитель. И тот и другой приобретают личный опыт во всевозможных ситуациях, которые предлагает им жизнь. Но только человек присваивает общественный опыт.

Но только человек присваивает общественный опыт.

Общественный опыт занимает доминирующее место в поведении отдельного человека. Психику человека в наибольшей мере развивает передаваемый ему общественный опыт. С момента рождения ребёнок овладевает способами употребления орудий, способами общения. Психические функции человека качественно меняются благодаря овладению отдельным субъектом орудиями культурного развития человечества. У человека развиваются высшие, исключительно человеческие, функции (произвольная память, произвольное внимание, абстрактное мышление).

В развитии чувств, как и в развитии абстрактного мышления, заключен способ наиболее адекватного отражения действительности. Поэтому четвертым, весьма существенным различием между животными и человеком является различие в чувствах. Конечно, и человек, и высшее животное не остаются безразличными к происходящему вокруг. Предметы и явления действительности могут вызвать у животных и у человека определенные виды отношения к тому, что воздействует, — положительные или отрицательные эмоции. Однако только для человека характерна развитая способность сопереживать горе и радость другого человека, только человек может наслаждаться картинами природы или испытывать интеллектуальные чувства при осознании какого-либо жизненного факта.

Однако только для человека характерна развитая способность сопереживать горе и радость другого человека, только человек может наслаждаться картинами природы или испытывать интеллектуальные чувства при осознании какого-либо жизненного факта.

Важнейшие отличия психики человека от психики животных заключаются в условиях их развития. Если на протяжении развития животного мира развитие психики шло по законам биологической эволюции, то развитие собственно человеческой психики, человеческого сознания подчиняется законам общественно-исторического развития. Без усвоения опыта человечества, без общения с себе подобными не будет развитых, собственно человеческих чувств, не разовьется способность к произвольному вниманию и памяти, способность к абстрактному мышлению, не сформируется человеческая личность. Об этом свидетельствуют случаи воспитания человеческих детей среди животных.

Так, все дети-маугли проявляли примитивные животные реакции, и у них нельзя было обнаружить те особенности, которые отличают человека от животного. В то время как маленькая обезьянка, волею случая оставшаяся одна, без стада, все равно будет проявлять себя как обезьянка, человек только тогда станет человеком, если его развитие проходит среди людей.

В то время как маленькая обезьянка, волею случая оставшаяся одна, без стада, все равно будет проявлять себя как обезьянка, человек только тогда станет человеком, если его развитие проходит среди людей.

Ум и сознание в йоге – Веданта: сравнительный анализ с западными психологическими концепциями

Изучение ума и сознания с помощью установленных научных методов часто затруднено из-за дихотомии наблюдаемый-наблюдатель. Декартовский подход дуализма, рассматривающий разум и материю как две разные и несвязанные сущности, подвергался сомнению восточными школами йоги и веданты, а также недавними квантовыми теориями современной физики. Фрейдистские и неофрейдистские школы, основанные на картезианской модели, подверглись критике со стороны гуманистических школ, которые гораздо ближе подходят к ведантическому подходу унитарности. Обсуждается сравнительный анализ двух подходов.

Ключевые слова: Ум, сознание, дуализм, Веданта, Упанишады, Пуруша, недвойственность

Хотя слово «Ум» очень часто используется в научной литературе, точное определение никогда не было простым. Он включает в себя описание чего-то субъективно переживаемого от первого лица и объяснение этого в объективной форме от третьего лица. Ум не имеет четкого определения в психологии. Приводимые определения часто являются скорее описанием аспектов его функционирования и не описывают, что оно на самом деле означает. Разум часто рассматривается как программное обеспечение, а мозг — как аппаратное обеспечение. Это материя, энергия, поле или эмоциональное состояние? В большей части научной литературы, особенно в традиционной психологии, разум считается эпифеноменом тела (особенно мозга) — массы материи. Мозг считается вместилищем разума. Нейробиологический подход пытается объяснить разум как побочный продукт физико-химических процессов, включающих миллиарды нейронов в человеческом мозгу, и его различными компонентами являются мыслительный процесс, эмоции, интеллект и осознание.[1]

Он включает в себя описание чего-то субъективно переживаемого от первого лица и объяснение этого в объективной форме от третьего лица. Ум не имеет четкого определения в психологии. Приводимые определения часто являются скорее описанием аспектов его функционирования и не описывают, что оно на самом деле означает. Разум часто рассматривается как программное обеспечение, а мозг — как аппаратное обеспечение. Это материя, энергия, поле или эмоциональное состояние? В большей части научной литературы, особенно в традиционной психологии, разум считается эпифеноменом тела (особенно мозга) — массы материи. Мозг считается вместилищем разума. Нейробиологический подход пытается объяснить разум как побочный продукт физико-химических процессов, включающих миллиарды нейронов в человеческом мозгу, и его различными компонентами являются мыслительный процесс, эмоции, интеллект и осознание.[1]

Словарь английского языка American Heritage Dictionary определяет разум следующим образом: «Коллективные сознательные и бессознательные процессы в разумном организме, которые направляют и влияют на психическое и физическое поведение». Это определение приписывает разум разумным организмам и отождествляет его с процессами, управляющими поведением. Слово «Сознание» относится к осознанию человеком своих уникальных мыслей, воспоминаний, чувств, ощущений и окружающей среды.

Это определение приписывает разум разумным организмам и отождествляет его с процессами, управляющими поведением. Слово «Сознание» относится к осознанию человеком своих уникальных мыслей, воспоминаний, чувств, ощущений и окружающей среды.

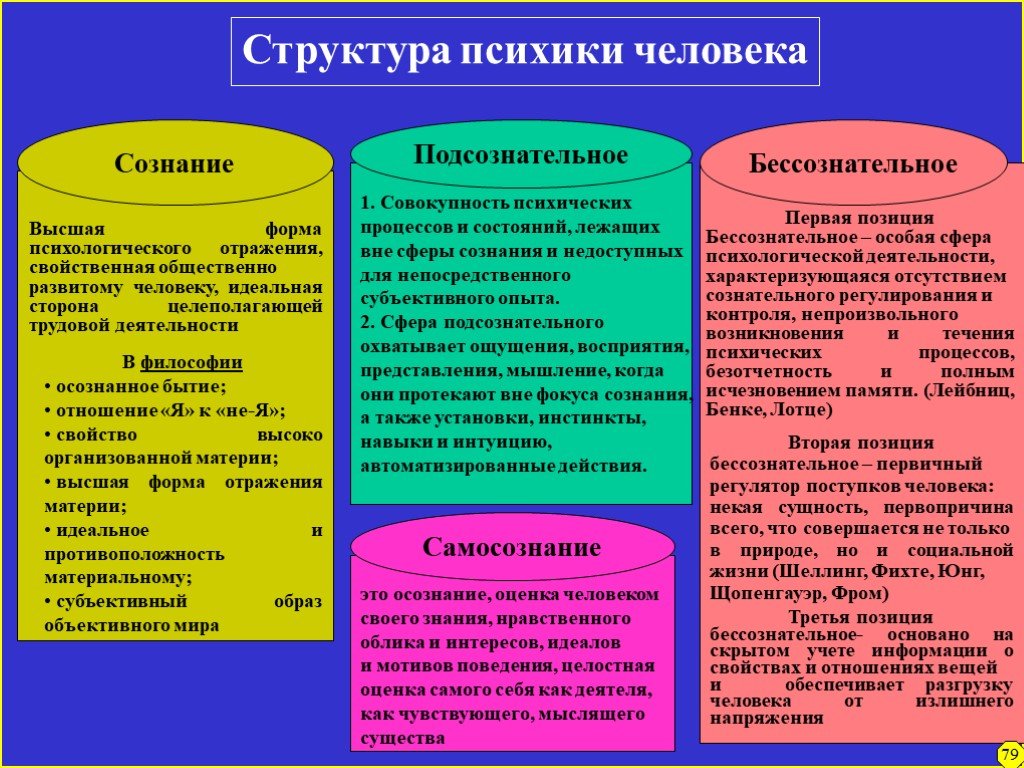

Сознание и разум часто считают синонимами. Нейробиологический подход к прояснению сознания страдает некоторыми недостатками в том, что он определяет и количественно оценивает сознание только посредством определенных параметров, таких как уровни осознания, и обсуждает сознание с точки зрения его механизмов, таких как мозговое состояние, характеризующееся электрохимическим потоком в определенной группе. нервные клетки, такие как ретикулярная активирующая система (РАС). Он не может объяснить эмпирический аспект или субъективное состояние бытия самим собой или переживание «я», которое каждый испытывает в повседневной жизни.

Несмотря на уже имеющийся и добавляемый каждый день объем информации, вопрос, приближаемся ли мы к идентификации нейронного механизма, лежащего в основе сознания, не говоря уже о разуме, остается без ответа. [2]

[2]

Изучение «Разума», а также «Сознания» с помощью установленных научных методов исследования часто затруднено из-за дихотомии наблюдаемого (объекта) и наблюдателя (субъекта). Сразу бросается в глаза трудность объективации сущности, находящейся исключительно в эмпирической области. Корень проблемы в том, что большинство таких интерпретаций основано на дуалистическом и редукционистском подходе Рене Декарта, который рассматривал разум и материю как две разные сущности. Ньютоновский детерминизм учил, что физический мир управляется железными законами, и все в физическом мире предсказуемо и, таким образом, в конечном счете поддается контролю. Его строгое различие между наблюдателем и наблюдаемым оставило нас в дуалистическом мире, где нет места человеческой борьбе за высшую эволюцию.[3] Этот механистический подход серьезно подвергается сомнению квантовыми теориями современной физики. «Мы — машины разума или генные машины, наши тела — набор частей, наше поведение обусловлено и предсказуемо, наши души — иллюзия архаичного религиозного языка, наше мышление — простая деятельность клеток мозга… Как мы можем найти смысл нашего человеческого опыта в этой картине?» сокрушается Дана Зоар. [4] Тело и ум всегда считались двумя разными проявлениями одних и тех же, более грубых и менее грубых аспектов одной и той же реальности. Эту позицию веками занимали мыслители Востока.

[4] Тело и ум всегда считались двумя разными проявлениями одних и тех же, более грубых и менее грубых аспектов одной и той же реальности. Эту позицию веками занимали мыслители Востока.

В отличие от других дисциплин медицины, в основном, когда болезнь затрагивает часть тела, внутреннюю или внешнюю, существуют нормативные значения, определяющие структуру или функционирование, полученные после объективного исследования. Психология и психиатрия как научные дисциплины часто сталкиваются с трудной дилеммой определения того, что является нормальным. Они склонны основывать свои выводы на некоторых общих терминах по шкале, которая может быть не совсем приемлемой для всех и может не выдержать научной проверки, поскольку регулярно встречается предвзятость наблюдаемого наблюдателя. Эта дихотомия накладывает ограничения, поскольку наблюдатель должен использовать ту же способность «Разума» для анализа данных, связанных с отклонениями другого наблюдаемого «Разума». Объективизация субъективных переживаний другого человека может быть ошибочной при интерпретации.

Зигмунд Фрейд, прежде всего невролог, объяснял человеческий разум как многослойную сущность, состоящую из ид, эго и суперэго. Многие из его теорий агрессии, комплексов Эдипа и Электры находились под влиянием викторианской культуры и мировоззрения 199021-го -го века с плохой межкультурной применимостью. Фрейдистские, неофрейдистские подходы годами господствовали над европейской психологией. Озабоченность снижением влечения оставалась темой этих школ. Карл Юнг, хотя и расширил рамки человеческого существования, введя понятие коллективного бессознательного, в конечном итоге дал свои собственные идиосинкразические объяснения различных афоризмов Упанишад. Выходцу из Европы было не только трудно понять то, что упоминалось на санскрите в загадочных афоризмах Упанишад. Это совершенно ясно из забавных объяснений, которые Юнг дает относительно интерпретации природы «Брахмана» или «Сверхсознания», которые он объясняет как либидинозную энергию. Четкого описания того, что представляет собой само «Либидо», не существует.

Бихевиористы вроде Уолсона и Скиннера полностью сместили акценты в противоположную сторону, почти отрицая существование сознательной воли. Они описывали каждое поведение на основе теории S-R (стимул-реакция). Социоцентрические теории придавали большое значение социальным детерминантам человеческого поведения, снова игнорируя «свободную волю» в человеческом поведении.

Когнитивные школы, появившиеся позже, в первую очередь делали упор на психические процессы, такие как память, восприятие, образы и мышление, на которые также влияли такие факторы, как культура, образование, состояние здоровья человека. Но и им не удалось объяснить природу «познающего», стоящего за процессом познания, «человека, стоящего за машиной».

Именно «гуманистические экзистенциальные теории» или «психология третьей силы» произвели революцию в западном мышлении в последние годы и приняли концепцию свободы воли и ее важность в качестве мотиватора изменений. Они придавали значение абстрактным понятиям, таким как сочувствие, любовь, альтруизм, правда и красота. Теории Карла Роджерса, Гордона Олпорта, Абрахама Маслоу, Эрика Фромма и Роберто Ассаджиоли, особенно последний, были ближе к теориям восточных философий. «Эмпатия» Роджера, «самоактуализация» Маслоу, «окончательный союз» Фромма и «превосхождение себя для достижения высшего я» Ассаджиоли гораздо ближе, хотя и не идентичны тому, что восточные философии считают «освобождением», «мокшей» или «нирваной». .

Теории Карла Роджерса, Гордона Олпорта, Абрахама Маслоу, Эрика Фромма и Роберто Ассаджиоли, особенно последний, были ближе к теориям восточных философий. «Эмпатия» Роджера, «самоактуализация» Маслоу, «окончательный союз» Фромма и «превосхождение себя для достижения высшего я» Ассаджиоли гораздо ближе, хотя и не идентичны тому, что восточные философии считают «освобождением», «мокшей» или «нирваной». .

Ведантические истины, провозглашенные в Ведах (в частности, в последних частях Вед, называемых Упанишадами) из Индии, возможно, авторами которых являются несколько известных и неизвестных мыслителей, именуемых в загадочных афоризмах «риши», описывают некоторые универсальные истины, которые были следовали и практиковались на Востоке веками. Трактаты восточных мыслителей прошлого, таких как Патанджали и Вьяса, являются примерами этого. Акцент в них делался в равной степени как на субъективный компонент свободы воли, так и на трансцендентный характер конечной цели самореализации. Упанишады, брахмасутры, бхагавадгиты и йога-сутры Патанджали являются хорошо известными документами, посвященными этим вопросам на Индийском субконтиненте на протяжении веков.

Мудрец Патанджали, древний провидец, произнес еще в 400 г. до н.э. практические шаги такого самоанализа в его 196 афоризмах в форме «Йога-сутр Патанджали». Были написаны трактаты, подробно объясняющие, что было в этих загадочных заявлениях Патанджали. Патанджали утверждает, что целью существования является освобождение от этого эфемерного мира существования и выход из цикла рождений и смертей и достижение центрального ядра существования, которое является трансцендентным состоянием «Пуруши». Это утверждается как состояние транс-эго, выходящее за пределы феноменального мира «эго», которое находится на периферии осознания.[5]

Упанишады, Бхагавад-гита и Брахмасутры, которые вместе считаются тремя важными документами (известными в народе как «Прастанатхрайя»), остаются тремя наиболее важными собраниями такого глубокого знания. Из-за их сложности и упора на ритуализм простые массы не могли их практиковать, и они оставались в основном у элиты и сильных мира сего. Их возрождение было начато Ачарьей Шанкарой в 89021- веке нашей эры, а в более поздние годы Ачарьей Рамануджей, Ачарьей Мадхвой и другими.

Современные философы-йоги и мыслители, такие как Махрши Даянанда, Рамакришна Парамахамса, Свами Вивекананда, Махарши Ауробиндо и Парамахамса Йогананда или Свами Раматиртха, возродили интерес масс к этой области.

Буддизм и джайнизм разветвились из-за недовольства масс ортодоксальностью и сложностью ритуалов, предписанных Ведами. Многие трактаты буддизма и джайнизма также подчеркивают субъективную и трансцендентную природу ума и сознания.

Ведантические школы, которые были прежде всего продуктом интуитивного понимания видящих (риши прошлого), находились в парадигме невосприятия и, следовательно, не были легко доступны для измерений и научной проверки, на которых настаивает современная наука. Наука, как она известна сегодня, в первую очередь основана на парадигме восприятия. Восточные психологи не придерживаются дихотомии тела и разума. Вместо этого эти философии рассматривали ум и тело как грубый и более грубый аспект лежащей в основе единой реальности, которая описывается в ведантических текстах как «душа», или «атман», или «брахман». Здесь сознание объясняется в единственном числе и как единственная реальность, но проявляется в своих проявлениях во множественном числе из-за невежества (авидья) или ложного отождествления с собой (асмитха). По их мнению, то, что кажется, что их много, является ошибкой восприятия («экам сат випра бахудха ваданти»). Философия веданты рассматривала ум как тонкую форму материи, где тело и его компоненты считаются самыми грубыми формами. Сознание, с другой стороны, считается более тонким, чем «разумная материя», и считается всепроникающим, вездесущим и всеведущим. Древние провидцы (риши) утверждали, что такие истины открываются только путем интуитивного исследования путем глубокого погружения в себя в процессе погружения (самадхи).

Здесь сознание объясняется в единственном числе и как единственная реальность, но проявляется в своих проявлениях во множественном числе из-за невежества (авидья) или ложного отождествления с собой (асмитха). По их мнению, то, что кажется, что их много, является ошибкой восприятия («экам сат випра бахудха ваданти»). Философия веданты рассматривала ум как тонкую форму материи, где тело и его компоненты считаются самыми грубыми формами. Сознание, с другой стороны, считается более тонким, чем «разумная материя», и считается всепроникающим, вездесущим и всеведущим. Древние провидцы (риши) утверждали, что такие истины открываются только путем интуитивного исследования путем глубокого погружения в себя в процессе погружения (самадхи).

Свами Вивекананда объяснил связь между умом и телом, исходя из своего собственного трансцендентного опыта: «Тело — это просто внешняя оболочка ума. Это не две разные вещи; они подобны устрице и ее раковине, они всего лишь два аспекта одного и того же; внутреннее вещество устрицы поглощает вещество извне и производит раковину. Точно так же внутренние тонкие силы, называемые умом, поглощают извне грубую материю и из нее производят эту внешнюю оболочку, тело. Мы увидим, как тесно связана душа с телом. Когда ум беспокоен, тело также становится беспокойным. Точно так же, как физик, доводя свое знание до предела, обнаруживает, что оно растворяется в метафизике, так и метафизик обнаружит, что то, что он называет разумом и материей, — лишь кажущиеся различия, а реальность одна».0003

Точно так же внутренние тонкие силы, называемые умом, поглощают извне грубую материю и из нее производят эту внешнюю оболочку, тело. Мы увидим, как тесно связана душа с телом. Когда ум беспокоен, тело также становится беспокойным. Точно так же, как физик, доводя свое знание до предела, обнаруживает, что оно растворяется в метафизике, так и метафизик обнаружит, что то, что он называет разумом и материей, — лишь кажущиеся различия, а реальность одна».0003

Восточные философии разума, материи и духовности часто высмеивались как эзотерические, ненаучные и не поддающиеся проверке строгими стандартами современной науки. Логически говоря, неправильно ставить науке какие-либо ограничения в том, что возможно в будущих открытиях. Если бы двести лет назад утверждалось, что можно свободно летать по небу, как птицы, это вызвало бы насмешки. Братья Райт доказали обратное, и сегодня мы видим самолеты весом в сотни тонн, летящие со скоростью, превышающей скорость звука. Шарль Эжен Гайес, швейцарский физик, который утверждал, что именно масштаб наблюдения создает явления. Таким образом, будет совершенно неверно говорить, что бактерии не существовали до того, как был сделан микроскоп, или что звезды не существовали до того, как был сделан первый телескоп. Диапазон и мощность некоторых наших особых чувств намного меньше, чем у некоторых животных. Сетчатке человека трудно видеть свет по обе стороны от длины волны 400–700 нм, и аналогичным образом человеческое ухо не может слышать звуки за пределами диапазона от 20 до 20 000 Гц. Хорошо известно, что многие виды обладают гораздо более высокой способностью воспринимать раздражители, которые человек обычно не воспринимает. С помощью инструментов и сложных методов стало возможным сделать вывод о существовании таких объектов, о существовании которых мы даже не подозревали. По той же аналогии было бы ненаучно ограничивать науку о себе, науку, использующую интуитивный подход в своих начинаниях и открытиях. В исследованиях разума и сознания трудность использования общепринятых научных индексов дедукции, основанных на принципе наблюдаемости, повторяемости и доказуемости явления, сразу бросается в глаза, поскольку предметом наблюдения и изучения является тот, который также используется в качестве меры.

Таким образом, будет совершенно неверно говорить, что бактерии не существовали до того, как был сделан микроскоп, или что звезды не существовали до того, как был сделан первый телескоп. Диапазон и мощность некоторых наших особых чувств намного меньше, чем у некоторых животных. Сетчатке человека трудно видеть свет по обе стороны от длины волны 400–700 нм, и аналогичным образом человеческое ухо не может слышать звуки за пределами диапазона от 20 до 20 000 Гц. Хорошо известно, что многие виды обладают гораздо более высокой способностью воспринимать раздражители, которые человек обычно не воспринимает. С помощью инструментов и сложных методов стало возможным сделать вывод о существовании таких объектов, о существовании которых мы даже не подозревали. По той же аналогии было бы ненаучно ограничивать науку о себе, науку, использующую интуитивный подход в своих начинаниях и открытиях. В исследованиях разума и сознания трудность использования общепринятых научных индексов дедукции, основанных на принципе наблюдаемости, повторяемости и доказуемости явления, сразу бросается в глаза, поскольку предметом наблюдения и изучения является тот, который также используется в качестве меры. .

.

Дихотомия разума и тела, о которой упоминалось ранее, лежит в основе проблемы. Теория Эйнштейна о взаимопревращаемости энергии и материи стала важной вехой в физике. Современная физика, особенно квантовые теории, рассматривают частицу как сгусток энергии и как единое целое.[7] Открытие того, что субатомные частицы, по-видимому, обладают собственным «разумом» и не кажутся предсказуемыми в своем поведении и не следуют каким-либо известным правилам, как это постулируется квантовыми теориями современной физики, наконец, может показать, что дихотомия тела и разума — пережиток картезианского взгляда. тоже может потерпеть неудачу в будущем.

Видящие Востока провозгласили в Упанишадах (сущность Вед) Единый подход Недвойственности (Адвайта) и рассматривали внешний мир как расширение «я». Они утверждают, что единственное, что существует, — это «Сознание» (называемое различными именами как «Брахман», «Пуруша» и т. д.). Мир, каким мы его видим, — это просто проекция единого сознания. Индивидуальное сознание объясняется как ошибка восприятия из-за невежества (авидья), которое порождает чувство «я» (асмита). Затем индивидуализированное сознание из-за привязанности к объектам посредством любви, желания, привязанности или симпатии (Раага) и ненависти, неприязни или отвращения (Двеша) запутывается в паутине мира, забывая истинную природу себя как универсального сознания. Таким образом, индивидуализированное сознание также боится потерять свое существование и это «желание цепляться за жизнь», и этот страх описывается как «Абхинивеша».[8]

Индивидуальное сознание объясняется как ошибка восприятия из-за невежества (авидья), которое порождает чувство «я» (асмита). Затем индивидуализированное сознание из-за привязанности к объектам посредством любви, желания, привязанности или симпатии (Раага) и ненависти, неприязни или отвращения (Двеша) запутывается в паутине мира, забывая истинную природу себя как универсального сознания. Таким образом, индивидуализированное сознание также боится потерять свое существование и это «желание цепляться за жизнь», и этот страх описывается как «Абхинивеша».[8]

Таким образом, освобождение (мокша) объясняется как конечная цель каждого существа и цель существования, и это может произойти, если избавиться от этого невежества (авидья), что «я» отличен от универсального сознания (асмита), которое есть ошибка восприятия, порожденная привязанностью к миру посредством Раги и Двеши, которая также приводит к страху потерять индивидуальное существование (Абхинивеша). Согласно философии йоги, рождение и смерть являются просто точками зрения в существовании, и до тех пор, пока человек не освободится от цикла и не переместится центростремительно к Брахману, цикл рождения, за которым следует смерть, а затем снова рождение, неизбежен. Ясно, что смерть или исчезновение формы не считается концом существования[9].]

Ясно, что смерть или исчезновение формы не считается концом существования[9].]

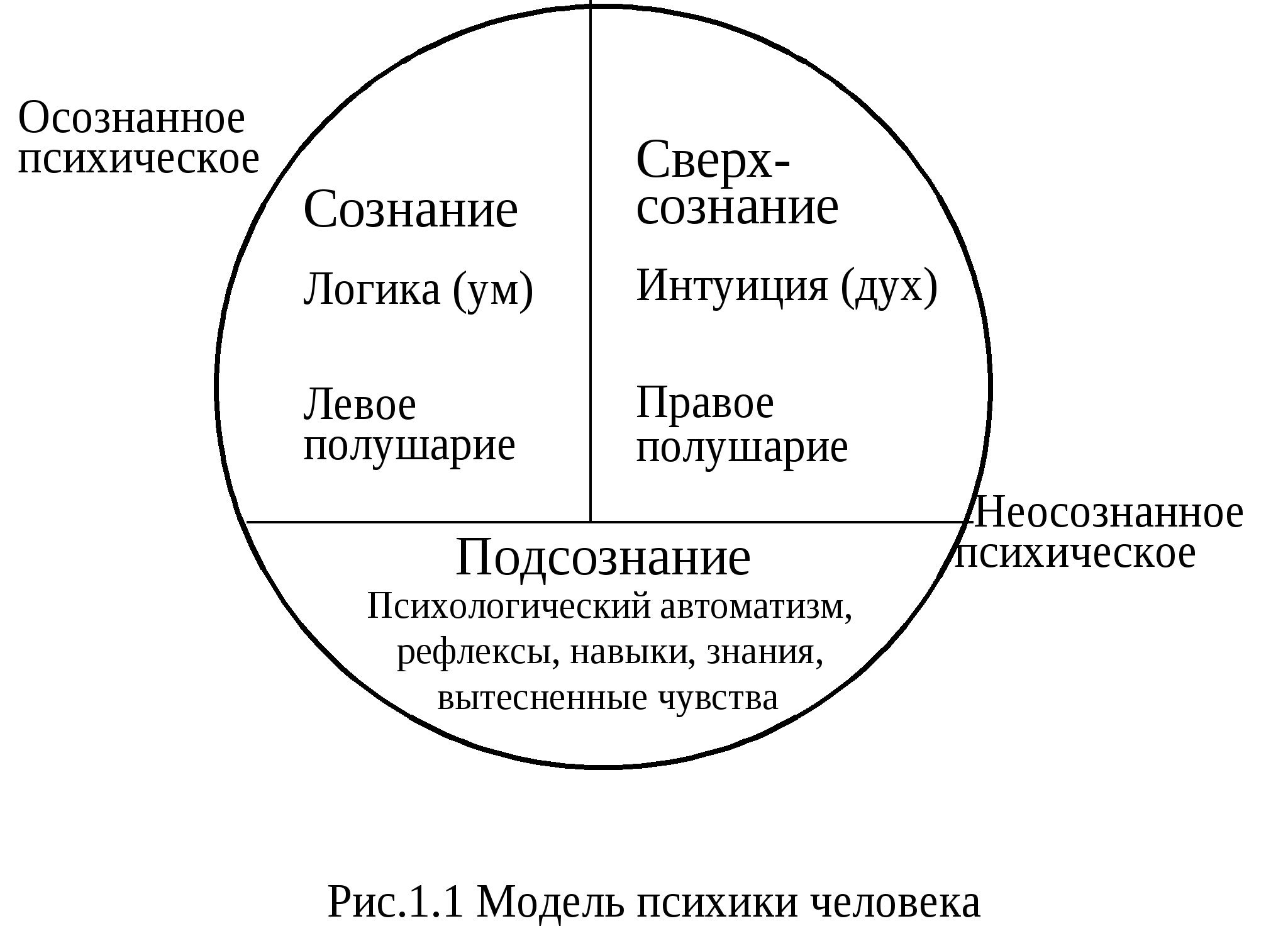

Йогические тексты и Веданта объясняют четыре плана сознания. Именно в состоянии «бодрствования» (джагритаваста или вайшванара) мы сохраняем сознательное осознание того, что нас окружает. В состоянии сна (Swapna awasta или Taijasa), кроме движения, может быть испытано все, что переживает бодрствующий человек. Человек во сне, однако, не осознает того факта, что он спит, и, таким образом, совершенно не осознает того факта, что как личность (индивидуальное Я) он когда-то находился в состоянии «бодрствования». Точно так же в глубоком сне (сушуптиаваста или пранья) человек, который его испытывает, просто не осознает двух других состояний «бодрствования» или «нахождения во сне». Таким образом, существует «привязанность к состояниям» для индивидуума, который испытывает эти состояния. Кто это «индивидуальное я», которое остается постоянным, хотя и переживает разные состояния в разных временных линиях? Упанишады провозглашают, что существует четвертое состояние существования, называемое «Турия», когда «индивидуальное я» способно переживать все остальные три состояния одновременно, и это состояние существования наступает, когда «индивидуальное я» сливается с «вселенским сознанием». или достиг освобожденного состояния «Пуруши» или «Брахмана». Пуруша — это состояние само-существования, которое является статичным, недифференцированным и универсальным. Это сверхсознательное состояние, которое охватывает все остальные три состояния сознания — «Джаграт» (бодрствование), «Свапна» (сон) и «Сушупти» (глубокий сон). В этом универсальном состоянии нет объектно-субъектной полярности (двойственности), оно унитарно или сингулярно.[10]

или достиг освобожденного состояния «Пуруши» или «Брахмана». Пуруша — это состояние само-существования, которое является статичным, недифференцированным и универсальным. Это сверхсознательное состояние, которое охватывает все остальные три состояния сознания — «Джаграт» (бодрствование), «Свапна» (сон) и «Сушупти» (глубокий сон). В этом универсальном состоянии нет объектно-субъектной полярности (двойственности), оно унитарно или сингулярно.[10]

Обсуждая способность, называемую умом, Патанджали использует термин «читта» как сущность, которая включает в себя гораздо больше, чем то, что глубинные психологи считают «бессознательным» или «подсознательным», «сознательным эго», а также действует как мост между все это и «сверхсознательное ядро Пуруша». Пуруша является хозяином Читты и никогда не меняется. Читта вритти — это волны или угловатости, возникающие в «Читте», точно так же, как волны в озере. Эти возмущения или волны создают сознательный мир, каким мы его видим. Мышление, чувство, память, поведение — все это разные вритти. Далее Патанджали описывает различные состояния «Читты», называемые Читта-бхуми, которые можно приравнять к различным психическим состояниям. Пять состояний, или читта-бхуми, это (а) Кшипта, (б) Мудха, (в) Вишкхипта, (г) Экагра и (д) Нируддха. Это иерархия, и достижение состояния Нируддхи необходимо для переживания состояния сверхсознания. Большинство из нас, обычных людей, остаются в первых трех состояниях, которые только усиливают зависимость от феноменального мира.

Далее Патанджали описывает различные состояния «Читты», называемые Читта-бхуми, которые можно приравнять к различным психическим состояниям. Пять состояний, или читта-бхуми, это (а) Кшипта, (б) Мудха, (в) Вишкхипта, (г) Экагра и (д) Нируддха. Это иерархия, и достижение состояния Нируддхи необходимо для переживания состояния сверхсознания. Большинство из нас, обычных людей, остаются в первых трех состояниях, которые только усиливают зависимость от феноменального мира.

Теория Эйнштейна, установившая взаимопревращаемость материи и энергии, указывала на этот единый подход в физике. Несколько исследований в современной физике, особенно в области квантовой механики, предоставили дополнительные доказательства этой единой концепции. Ранние открытия таких физиков, как Эрвин Шредингер, нейробиологов, таких как Джон Экклс, Уайлдер Пенфилд, Р.У. Сперри, Карл Пибрам, продвинули это мышление. Е. Ф. Шумахер в своем «Путеводителе для недоумевающих» дошел до того, что подчеркнул необходимость для ученых с дуалистическим мышлением прибегать к «поиску самопознания внутреннего мира». [6]

[6]

Какова тогда применимость этих теорий к повседневной практике психиатрии? Психиатры имеют дело с аберрациями в функционировании ума. Когда эти аберрации из-за их несоответствия установленным обществом нормам – их клеймят как ненормальные и привозят на лечение. Существование психиатрических синдромов, при которых имеются грубые нарушения психических функций, хотя и бесспорно, во многих случаях со стороны психологии и психиатрии существует тенденция клеймить что-либо ненормальным, потому что они не полностью поняты, что расширяет рамки того, что можно считать как болезненное состояние. Этот подход в последние дни подвергся многочисленной критике, о чем свидетельствуют недавние разногласия по поводу расширения диапазона психических расстройств с помощью DSM V. Мистические переживания часто не находят места в современных книгах по психиатрии или психологии. Часто их либо игнорируют как не совсем понятные, либо прямо отвергают как капризы ненормального психического состояния. Именно здесь наиболее уместным кажется то, что сказал Алан Уоттс в своем трактате «Психотерапия Востока и Запада»: «Если мы глубоко всмотримся в такие образы жизни, как буддизм и даосизм, веданта и йога, мы не найдем ни философии, ни религии как этих понимают на Западе. Мы находим нечто более похожее на психотерапию. Это может показаться удивительным, поскольку мы думаем о последних как о форме науки, несколько практической и материалистической по своему отношению, а о первых как о чрезвычайно эзотерических (тайных) религиях, занимающихся областями духа, почти полностью принадлежащими этому миру. Это потому, что сочетание нашего незнакомства с восточными культурами и их изощренности придает им ауру таинственности, в которую мы проецируем наши собственные фантазии»[11] 9.0003

Мы находим нечто более похожее на психотерапию. Это может показаться удивительным, поскольку мы думаем о последних как о форме науки, несколько практической и материалистической по своему отношению, а о первых как о чрезвычайно эзотерических (тайных) религиях, занимающихся областями духа, почти полностью принадлежащими этому миру. Это потому, что сочетание нашего незнакомства с восточными культурами и их изощренности придает им ауру таинственности, в которую мы проецируем наши собственные фантазии»[11] 9.0003

Другим вопросом, требующим нашего внимания, является психотерапия, как она практикуется сегодня. Большинство психотерапевтических методов в той или иной степени основаны на навязывании пациенту своих личных взглядов в той мере, в какой мыслительный процесс, эмоции или поведение человека не соответствуют нормам общества, в котором он живет. жертвы насилия над ними только потому, что они думали иначе, создавали произведения искусства, которые не нравились некоторым слоям общества. Хотя соответствие нормам общества хорошо работает как общий принцип в одной части мира или в один период времени, когда оно провозглашается как евангельская истина и универсальна в применении во всех временных и пространственных измерениях, это кажется нелогичным и слишком осуждающим. Когда дело доходит до таких вопросов, как высший смысл жизни, провозглашенный великими религиозными деятелями или продвинувшимися в духовной жизни, мудрость заключается в принятии ограничений наших знаний в этой области, и мы не в состоянии комментировать их. это.

Хотя соответствие нормам общества хорошо работает как общий принцип в одной части мира или в один период времени, когда оно провозглашается как евангельская истина и универсальна в применении во всех временных и пространственных измерениях, это кажется нелогичным и слишком осуждающим. Когда дело доходит до таких вопросов, как высший смысл жизни, провозглашенный великими религиозными деятелями или продвинувшимися в духовной жизни, мудрость заключается в принятии ограничений наших знаний в этой области, и мы не в состоянии комментировать их. это.

Актуальность изучения и познания восточной философии для психиатрии, как она практикуется в странах Востока, невозможно переоценить. Большинство психиатров, чье начальное психиатрическое образование основано на западном дуалистическом мышлении и детальном изучении теорий, практически не применимых к транскультуре, не могут не чувствовать себя некомфортно с универсальными теориями Веданты. Они даже не обсуждаются академически в наших учебных заведениях и чаще всего поносятся как ненаучные, поскольку в западных исследованиях о них мало что известно.

Нобелевский ученый Роджер В. Сперри сказал: «Субъективная вера больше не является просто бессильным эпифеноменом мозговой активности. Он сам по себе становится мощной движущей силой. Мне больше не нужно разделять религию и науку. Это новое мировоззрение возникло как непредвиденный вторичный результат долгих поисков лучшего ответа на извечную проблему разума и мозга. При нынешнем положении вещей мне как ученому больше не нужно верить, что я и мой мир управляются исключительно снизу вверх через «фундаментальные силы физики» в совершенно бессмысленном и бесцельном космосе, безразличном к человеческим заботам. В нашей новой парадигме нисходящего контроля мы движимы и окружены в современном мире более высокими, более развитыми жизненными, ментальными, культурными и другими социальными силами. Родственное, так называемое движение Нью Эйдж последних двух десятилетий, которое все больше бросает вызов иудео-христианским и другим традициям западной культуры, я считаю, также имеет свою основу в революции сознания».

Пересмотренная концепция сознания как каузального, с его признанием ментальных феноменов в качестве объяснительных конструкций в науке, привела за последнее десятилетие к заметным изменениям в научном статусе сознания и ментальных и когнитивных феноменов в целом. Возникшие в результате материалистические тенденции в науке также сопровождались последовательным ростом принятия различных менталистских концепций и дуалистических верований в сверхъестественное, паранормальное и бестелесные формы сознательного существования, которые не получают логической поддержки от новых концепций разума и мозга неврология. Выдвигаются доводы, чтобы показать, что наша последняя модель разума и мозга фундаментально монистична и не только не поддерживает дуализм, но и служит дальнейшему обесцениванию исчезающих перспектив нахождения дуалистических форм или областей сознательного опыта, не воплощенных в функционирующем мозге.[12]

Источник поддержки: Нет

Конфликт интересов: Не объявлено

1. Шиварам К. Ведическая мысль и западная психология. 1-е изд. Мангалор, Индия: публикации Арати; 1994. Ч. 1. Психологический подход к сознанию; п. 2. [Google Scholar]

Шиварам К. Ведическая мысль и западная психология. 1-е изд. Мангалор, Индия: публикации Арати; 1994. Ч. 1. Психологический подход к сознанию; п. 2. [Google Scholar]

2. Тандон ПН. Жизнь, Разум и Сознание. Доклады, прочитанные на семинаре 16, 17 и 18 января 2004 г. в Институте культуры Миссии Рамакришны. Калькутта, Индия: Гол Парк; 2004. Сознание: вопросы без ответов; п. 152. Гл. [Академия Google]

3. Джитатмананда С. Сознание: Эволюция Жизни через Высший Разум. В жизни, разуме и сознании. Доклады, прочитанные на семинаре 16, 17 и 18 января 2004 г. в Миссионерском институте культуры Рамакришны, Гол Парк, Калькутта, Индия. 2004: 190–191. [Google Scholar]

4. Зоар Д., Ян М. SQ-Духовный интеллект — Высший интеллект. Лондон: Блумсбери; 2000. с. 71. [Google Scholar]

5. Прабхавананда С., Ишервуд К. Йога-сутры Патанджали. Мадрас, Индия: Шри Рамакришна Матт, Милапор; 2005. Ч. И. Йога и ее цели; п. 3. [Google Академия]

6. Джитатмананда С.Ч. Сознание: Эволюция Жизни через Высший Разум. В жизни, разуме и сознании. Доклады, прочитанные на семинаре 16, 17 и 18 января 2004 г. в Миссионерском институте культуры Рамакришны, Гол Парк, Калькутта, Индия. 2004: 193–201. [Google Scholar]

В жизни, разуме и сознании. Доклады, прочитанные на семинаре 16, 17 и 18 января 2004 г. в Миссионерском институте культуры Рамакришны, Гол Парк, Калькутта, Индия. 2004: 193–201. [Google Scholar]

7. Паранджпе В.В. Ч. Физика Веданты. В статьях «Жизнь, разум и сознание», прочитанных на семинаре 16, 17 и 18 января 2004 г. в Институте культуры миссии Рамакришны. Гол Парк, Калькутта, Индия. 2004:129. [Академия Google]

8. Прабхавананда С., Ишервуд К. Йога-сутры Патанджали. Мадрас, Индия: Шри Рамакришна Матт, Милапор; 2005. Ч. II. Йога и ее практика; п. 78. [Google Scholar]

9. Прабхавананда С., Ишервуд К. Йога-сутры Патанджали. Мадрас, Индия: Шри Рамакришна Матт, Милапор; 2005. Ч. И. Йога и ее цели; стр. 69–75. [Google Scholar]

10. Шиварам К. Ведическая мысль и западная психология. Мангалор, Индия: публикации Арати; 1994. В гл. 4. Послание Вед; стр. 95–114. [Google Scholar]

11. Шиварам К. Глава 7. Западные психологические школы и йога-веданта в ведической мысли и западной психологии. 1-е изд. Мангалор, Индия: публикации Арати; 1994. с. 202. [Google Scholar]

1-е изд. Мангалор, Индия: публикации Арати; 1994. с. 202. [Google Scholar]

12. Sperry RW. Взаимодействие разума и мозга: ментализм — да; дуализм, нет. Неврология. 1980; 5: 195–206. [PubMed] [Google Scholar]

Сознание и проблема тела и разума | Познание, вычисления и сознание

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicПознание, вычисления и сознаниеКогнитивная психологияОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicПознание, вычисления и сознаниеКогнитивная психологияОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы Введите поисковый запрос

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Фейсбук

- Твиттер

- Электронная почта

Назовите

МУРАТА, ДЖУНИЧИ, «Сознание и проблема разума и тела», в Масао Ито, Ясуси Мияшита и Эдмунд Т. Роллс (редакторы), Cognition, Computation, and Consciousness (

Роллс (редакторы), Cognition, Computation, and Consciousness (

, 1997; онлайн-издание, Oxford Academic , 22 марта 2012 г.), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198524144.003.0003, по состоянию на 19 мая 2023 г.

Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicПознание, вычисления и сознаниеКогнитивная психологияОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicПознание, вычисления и сознаниеКогнитивная психологияОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы Введите поисковый запрос

Advanced Search

Abstract

В этой главе автор концентрируется на описании проблем, связанных с феноменальным сознанием, или так называемых квалиа или субъективных аспектов ощущений и восприятий, которые в настоящее время считаются составляющими ядро проблем сознания. сознание. Тезис Игнорабимуса обсуждается в первой части этой главы, прежде чем автор обсуждает сознание в современной философии разума, а также феноменологическую модель квалиа-сознания и ее следствия. Поскольку квалиа-сознание нельзя рассматривать отдельно от других характеристик сознания, таких как интенциональность и самосознание, автор рассматривает и эти феномены.

сознание. Тезис Игнорабимуса обсуждается в первой части этой главы, прежде чем автор обсуждает сознание в современной философии разума, а также феноменологическую модель квалиа-сознания и ее следствия. Поскольку квалиа-сознание нельзя рассматривать отдельно от других характеристик сознания, таких как интенциональность и самосознание, автор рассматривает и эти феномены.

Ключевые слова: феноменальное сознание, квалиа, ощущения, восприятия, тезис Игнорабимуса, феноменологическая модель, квалиа сознание, интенциональность, самосознание

Субъект

Когнитивная психология

Коллекция: Оксфордская стипендия онлайн

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок.

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Щелкните Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- При посещении сайта учреждения используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные учетные записи Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. См. ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные учетные записи Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи, в которой выполнен вход, и доступ к функциям управления учетной записью.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.