Стэнфордский тюремный эксперимент: могут ли обстоятельства сделать из человека монстра

14 августа 1971 года в дом миссис Уитлоу постучались полицейские. Они приехали, чтобы обвинить её сына в краже со взломом. Женщина была растеряна и пыталась объяснить полицейским, что сын — хороший человек и не делал ничего дурного, но его уже заковали в наручники и посадили в патрульную машину.

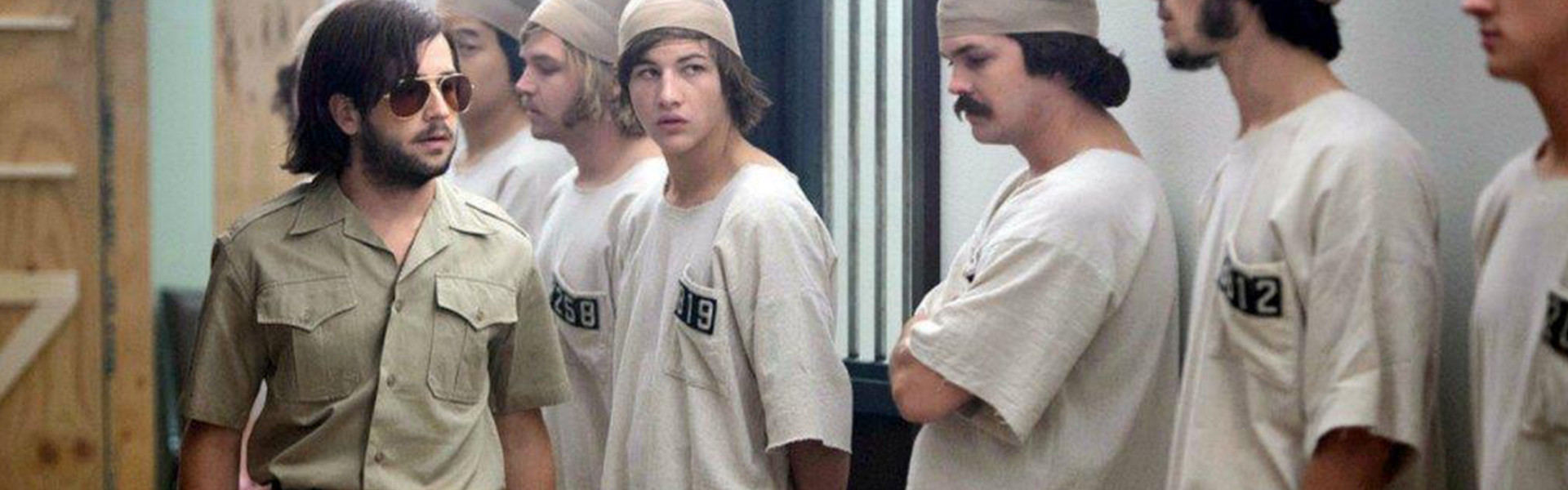

Тем утром в калифорнийском Пало‑Альто задержали ещё восьмерых студентов. Им завязали глаза и привезли в небольшую подвальную тюрьму. Заключённых раздели догола, обработали от вшей и одели в униформу — короткую робу с опознавательным номером, резиновые шлёпанцы и чулок, скрывающий волосы на голове. Носить под формой нижнее бельё запрещалось.

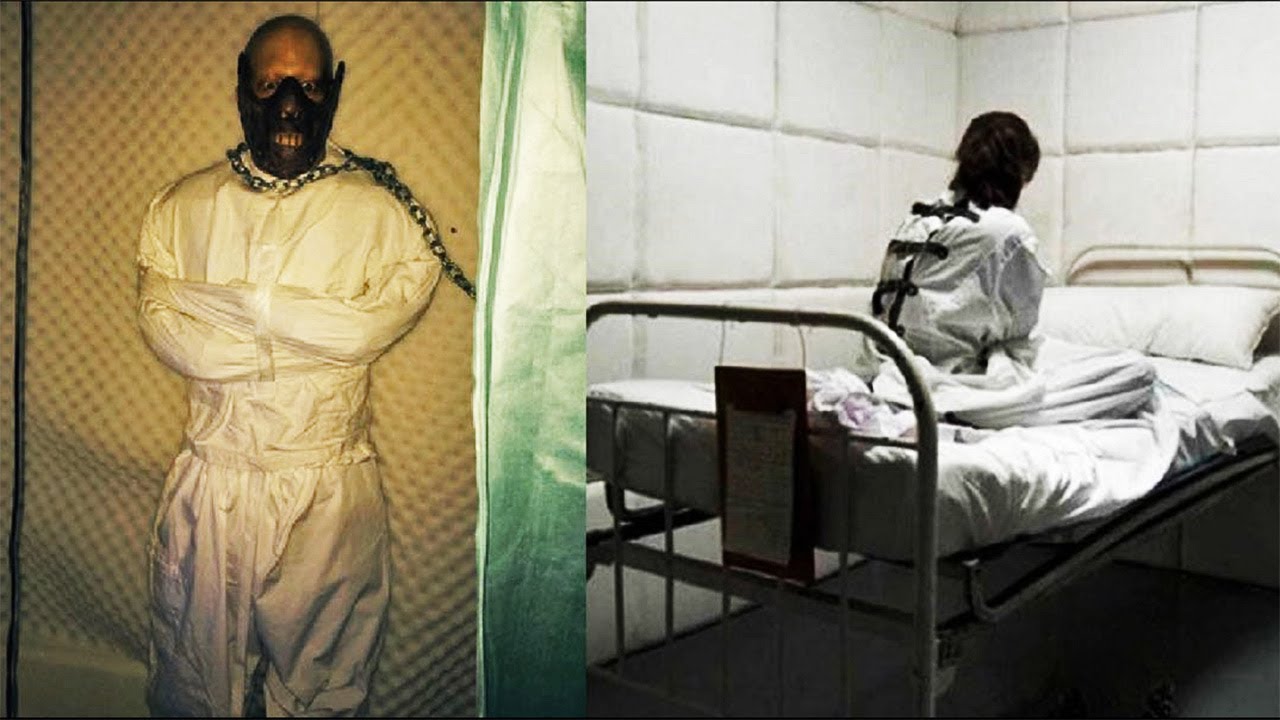

Так выглядели заключённые. Фото: Philip Zimbardo / Wikimedia CommonsОхранники с дубинками и в тёмных очках зачитали студентам правила тюрьмы и развели по трём камерам. Первые часы заключённые чувствовали себя расслабленно, громко болтали и шутили. Чтобы их усмирить, надзиратели посреди ночи провели утомительную перекличку и заставили особенно дерзких отжиматься. Но наказания только накалили обстановку, и вскоре часть заключённых устроила бунт, забаррикадировав камеры. Тогда охранники облили мятежников из огнетушителей, забрали у них одежду и кровати, а двух зачинщиков отправили в карцер.

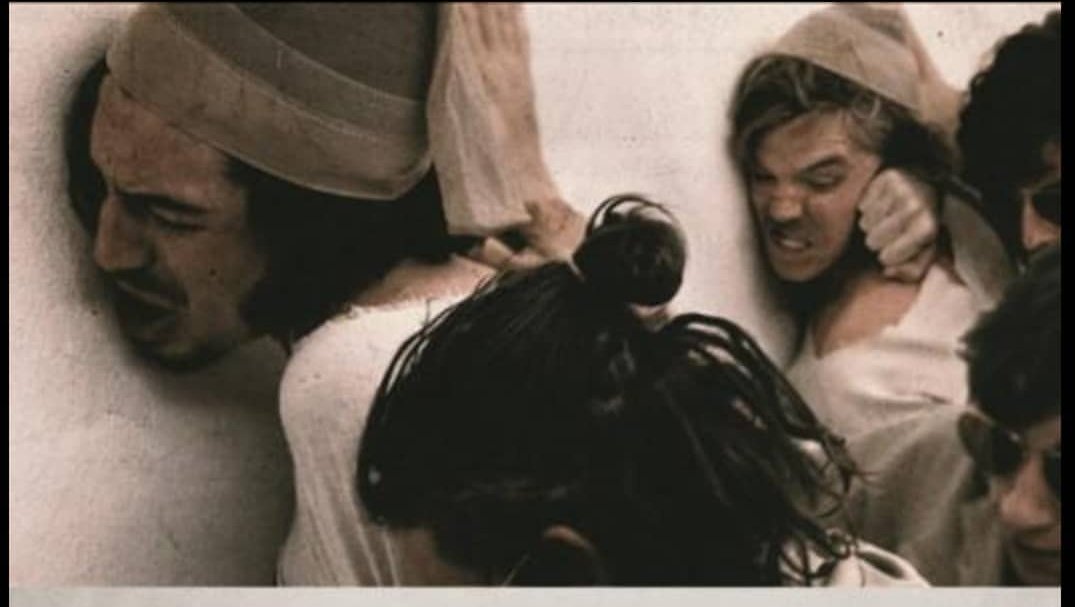

Но наказания только накалили обстановку, и вскоре часть заключённых устроила бунт, забаррикадировав камеры. Тогда охранники облили мятежников из огнетушителей, забрали у них одежду и кровати, а двух зачинщиков отправили в карцер.

Надзиратели постоянно придумывали новые воспитательные методы. Они волочили одеяла по траве и возвращали их усыпанными колючками и шипами, ограничивали использование туалета и будили заключённых по ночам. Охранники поделили камеры на «хорошие» и «плохие». Сговорчивые узники из первых выполняли все приказы и получали привилегии, а более проблемные из вторых — подвергались наказаниям и спали на голом бетонном полу.

От беспрерывных унижений у одного из бунтовщиков начались истерики, он умолял его отпустить. Другой заключённый объявил голодовку, за что его отправили в тесную штрафную камеру. Остальным предложили выбрать: либо протестующий проведёт там всю ночь, либо они лишатся одеял. Все предпочли спать в тепле.

Издевательства охранников становились только изощрённее. Они заставляли заключённых чистить туалеты голыми руками, играть в чехарду, отчего их робы задирались и обнажали тело, и имитировать секс друг с другом.

Они заставляли заключённых чистить туалеты голыми руками, играть в чехарду, отчего их робы задирались и обнажали тело, и имитировать секс друг с другом.

Сложно представить, что произошло бы дальше, но на шестой день всех узников неожиданно освободили. Суд по их делу так и не состоялся, ведь всё происходящее было лишь имитацией реальной тюрьмы, экспериментом Филиппа Зимбардо — социального психолога из Стэнфордского университета.

В чём суть Стэнфордского тюремного эксперимента

Это необычное исследование молодого учёного заказал и профинансировал ВМФ США. Военные хотели выяснить причины антисоциального поведения. В те годы этот вопрос стоял как никогда остро. Во Вьетнаме продолжалась непопулярная война, и по стране прокатилась волна студенческих протестов, сопровождавшихся жёсткими столкновениями с полицейскими. А в одной из калифорнийских тюрем произошло убийство трёх заключённых, спровоцировавшее бунт и захват заложников.

Чтобы узнать, что заставляет людей проявлять жестокость, профессор Зимбардо вместе с аспирантами решил воспроизвести условия настоящей тюрьмы.

Для этого они оборудовали в подвальном помещении Стэнфордского университета камеры и дали объявление о поисках добровольцев для эксперимента. Всем участникам обещали неплохую посуточную оплату.

Для исследования отобрали 24 студента: по девять заключённых и охранников и ещё по трое запасных для каждой роли. Все участники были белыми молодыми людьми из среднего класса. Они прошли несколько тестов, подтверждающих, что у них нет проблем со здоровьем и психикой. С помощью жребия участников поделили на заключённых и охранников. Последних перед началом эксперимента кратко проинструктировали: им предстояло любыми средствами обеспечивать порядок в тюрьме, не прибегая к прямому физическому насилию.

Во всех частях тюрьмы установили камеры видеонаблюдения, чтобы фиксировать действия обитателей. Также учёные могли наблюдать за происходящим через скрытые окна. Сам Зимбардо исполнял роль суперинтенданта и контролировал ход эксперимента.

По плану эта фальшивая тюрьма должна была проработать две недели, но ситуация явно вышла из‑под контроля. Охранники стали проявлять чрезмерную жестокость, а ментальное и физическое состояние заключённых было под угрозой. Решение прекратить эксперимент досрочно Зимбардо принял после того, как подвал посетила аспирантка и по совместительству его невеста Кристина Маслак. Её ужаснули жестокие наказания, которым подвергали студентов, и она убедила психолога завершить этот опыт.

Охранники стали проявлять чрезмерную жестокость, а ментальное и физическое состояние заключённых было под угрозой. Решение прекратить эксперимент досрочно Зимбардо принял после того, как подвал посетила аспирантка и по совместительству его невеста Кристина Маслак. Её ужаснули жестокие наказания, которым подвергали студентов, и она убедила психолога завершить этот опыт.

Несмотря на то что исследование отклонилось от плана, шести дней наблюдений хватило, чтобы Зимбардо пришёл к главному выводу: обстоятельства могут оказаться сильнее личных качеств человека, подавить его волю и сделать жестоким.

Что заставляет людей совершать ужасные поступки

Если отбросить жутковатые детали эксперимента, то его результат кажется предсказуемым: да, люди часто бывают жестокими. В этом нет никакого открытия. Гораздо сложнее понять, что приводит к такому поведению.

Спустя несколько десятилетий после тех событий Зимбардо написал книгу «Эффект Люцифера», где попробовал ответить на этот вопрос. Вот какие причины жестокости он называет.

Вот какие причины жестокости он называет.

Власть системы

По мнению учёного, это самая главная и сложно решаемая проблема. Устройство тюрьмы, армии, школы или другого подобного института строится на жёсткой иерархии, власть и влияние в которой распространяются сверху вниз. Поэтому у тех, кто на вершине, есть огромный соблазн использовать структуру в личных интересах, манипулировать теми, кто оказался на ступеньках ниже, и принуждать их к дурным поступкам. Вдобавок люди привыкли доверять системе, поэтому оправдывают её, даже когда что‑то явно сломалось.

В качестве наглядного примера в своей книге Зимбардо приводит дело об иракской тюрьме «Абу‑Грейб», где американские солдаты жестоко пытали заключённых. Учёный был приглашённым экспертом на судебном процессе над надзирателями и провёл несколько интервью с участниками событий. Зимбардо уверял, что причиной преступлений были не личные качества отдельных солдат, как настаивало командование армии, а неэффективность всей системы.

Анонимность

Помните, что в униформу охранников входили тёмные очки? Аксессуар им выдали не просто так. За зеркальными стёклами не было видно глаз, что создавало эффект анонимности. Зимбардо предположил, что за такой маской проще отключить внутренний контроль. Позже охранники отмечали, что в очках им действительно было легче наказывать заключённых.

Иллюстрация: Оля Ёгидэ / ЛайфхакерАнонимность позволяет почувствовать себя кем‑то другим, отстраниться от своих поступков и не нести за них личную ответственность. Эта иллюзия безнаказанности развязывает руки и позволяет решиться на жестокие поступки.

Деиндивидуализация и дегуманизация

Обезличенность работает и в другую сторону. Индивидуальность заключённых в эксперименте намеренно стёрли: вместо имён они получили порядковые номера, вместо привычной одежды — одинаковые робы, с этой же целью их заставили спрятать волосы за чулком, имитируя лысину. Всё это должно было создать у охранников ощущение, что за решёткой не отдельные личности, а группа нарушителей. И ей, в отличие от конкретного человека, легче вынести приговор.

И ей, в отличие от конкретного человека, легче вынести приговор.

Вместе с деиндивидуализацией часто происходит дегуманизация — процесс, при котором человека перестают считать личностью с присущими ей правами.

Дегуманизация пригождается, если нужно представить отдельного индивида или социальную группу неполноценными, порочными и потому не заслуживающими сострадания.

Такого эффекта противники добиваются во время войн и геноцидов, чтобы оправдывать убийства и пытки. Например, в нацистских пропагандистских материалах евреев лишали всех человеческих качеств и представляли как паразитов, абсолютное зло, которое нужно искоренить.

Один из главных инструментов дегуманизации — язык: убийства называют «ликвидацией», а жертв среди мирного населения — «сопутствующим ущербом». Подобные выражения лишены эмоциональной окраски, поэтому за ними сложнее разглядеть живых людей.

Боязнь быть отвергнутым

Желание быть частью группы естественно для любого человека. Страх стать изгоем часто оказывается сильнее голоса разума и заставляет подчиняться правилам коллектива, какими бы аморальными они ни были. При этом, действуя от лица группы, легче разрешить себе жестокий поступок, потому что ответственность размывается и становится общей, а значит, ничьей.

Страх стать изгоем часто оказывается сильнее голоса разума и заставляет подчиняться правилам коллектива, какими бы аморальными они ни были. При этом, действуя от лица группы, легче разрешить себе жестокий поступок, потому что ответственность размывается и становится общей, а значит, ничьей.

Яркая иллюстрация — роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух» о детях, попавших на необитаемый остров. Часть из них объединяется и называет себя «племенем охотников», после чего стремительно теряет человеческий облик от чувства вседозволенности и боязни остаться в меньшей и более слабой группе.

Скука

Во время эксперимента Зимбардо заметил, что первыми изводить заключённых начали охранники из ночной смены. Психолог предполагает, что долгие часы дежурств, когда в тюрьме ничего не происходило, измотали надзирателей и побудили использовать живых людей как игрушки. Чтобы испытать хоть какие‑нибудь эмоции, охранники злоупотребили своей властью и превратили наказание заключённых в развлечение.

Эту гипотезу подтвердила группа датских учёных. Они рассмотрели более 400 случаев троллинга в интернете, жестокости в армии и школьного буллинга и определили, что скука вызывает садистские наклонности даже в людях, которым обычно несвойственно такое поведение.

Когнитивный диссонанс

В Стэнфордской тюрьме были и охранники, которые не участвовали в издевательствах. Однако никто из них не пытался остановить более жестоких коллег. Зимбардо считает, что причина бездействия заключалась в когнитивном диссонансе. Так называют состояние, когда внутренние убеждения и представления противоречат поведению. Когнитивный диссонанс вызывает у человека дискомфорт. Избавиться от него можно двумя способами: либо поменять свои установки, либо рационализировать поступки. Второй путь гораздо легче, поэтому многие выбирают именно его.

Возможно, в других обстоятельствах охранников возмутило бы обращение с заключёнными. Но когда они добровольно согласились участвовать в эксперименте и почувствовали себя частью группы, найти оправдания своей и чужой жестокости стало проще, чем выйти из игры и признать всю затею сомнительной.

Стоит ли слепо верить результатам эксперимента

Пару лет назад СМИ наперебой стали называть Стэнфордский эксперимент фальсификацией. Эту волну подняла книга французского режиссёра Тибо ле Тескье, основанная на архивных материалах об исследовании, и статья американского писателя Бена Блюма. У обоих авторов есть несколько серьёзных претензий к Зимбардо.

Можно начать с того, что выборка для подобного эксперимента была слишком маленькой и нерепрезентативной. Зимбардо сделал выводы о поведении всех людей, понаблюдав за 24 студентами из одной и той же социальной прослойки. Возможно, будь в тюрьме женщины или представители других профессий и этнических групп, исход был бы другим.

Также результаты мог исказить эффект экспериментатора: участники понимали, каких действий от них ждут учёные, и из‑за этого меняли своё поведение. Более того, Зимбардо и его команда напрямую говорили охранникам, что те должны вызвать у заключённых чувство подавленности или вести себя жёстче. «Преступники» прямых инструкций не получали, но в общих чертах знали, как будет проходить эксперимент, и не могли не слышать об участившихся случаях полицейского насилия в стране. Скорее всего, было нетрудно сложить одно с другим и догадаться, какие результаты предполагают увидеть исследователи.

Скорее всего, было нетрудно сложить одно с другим и догадаться, какие результаты предполагают увидеть исследователи.

Двое участников эксперимента в интервью Блюму признавались, что притворялись и пытались достоверно сыграть роли, которые им достались. Стоит сказать, что один из них говорил противоположное в документальном фильме об исследовании. А Зимбардо настаивает, что участники эксперимента не могут быть объективны в его оценках и, вероятно, таким способом справляются с травмой.

Однако излишняя вовлечённость психолога в эксперимент ставит и его беспристрастность под вопрос. Зимбардо в своей книге сам признаёт, что чересчур вжился в роль суперинтенданта тюрьмы. Он в штыки принимал критические комментарии коллег и так боялся бунта заключённых, что даже просил реальных полицейских вмешаться и охранять камеры. Такое поведение не очень‑то похоже на действия объективного наблюдателя.

Хотя Зимбардо публично отвечал на аргументы критиков, следует признать, что его эксперимент не выглядит как эталон надёжного научного исследования. Но напрашивается вопрос: даже если поведение учёного было намеренной манипуляцией, почему охранники так легко ей поддались? Почему они придумывали всё более жестокие издевательства и не отказались исполнять свои обязанности?

Но напрашивается вопрос: даже если поведение учёного было намеренной манипуляцией, почему охранники так легко ей поддались? Почему они придумывали всё более жестокие издевательства и не отказались исполнять свои обязанности?

Не стоит видеть в результатах Стэнфордского эксперимента неопровержимое доказательство того, что все люди по природе жестоки, достаточно дать им немного власти и вскроется их садистская сущность. Исследование скорее иллюстрирует простую, но важную истину: совершить ужасный поступок гораздо проще, чем кажется.

Как не поддаться злу и остаться человеком

Сила обстоятельств велика, но не идти у них на поводу и сохранить моральный облик возможно. Вот какие действия помогут не оказаться на месте охранников из Стэнфордского эксперимента.

Не бояться признавать ошибки и брать ответственность

Люди постоянно делают неправильные вещи. Это нормально. Если принять этот факт, то получится вовремя остановиться, увидеть ошибку, сделать выводы и двигаться дальше. Так не придётся искать оправдания поступкам и страдать от когнитивного диссонанса.

Так не придётся искать оправдания поступкам и страдать от когнитивного диссонанса.

После признания ошибки важно взять за неё ответственность. Решиться на этот шаг бывает непросто, но он возвращает контроль над ситуацией и не позволяет слепо подчиняться чужому влиянию.

Развивать критическое мышление

Не стоит слепо доверять даже общепризнанным экспертам, ведь они тоже могут ошибаться. В любых ситуациях нужно проверять информацию в нескольких источниках, задавать неудобные вопросы и сохранять объективность. С этими навыками намного проще избежать когнитивных искажений и не поддаться пропаганде и манипуляциям.

Ценить индивидуальность и независимость

Полезно напоминать самому себе и окружающим, что каждый человек не просто винтик в системе, а уникальная личность со своими взглядами, убеждениями и ответственностью. Это не даст почву для деиндивидуализации и дегуманизации.

Расставить «красные флажки»

Этот шаг особенно пригодится для ситуаций, когда «не всё так однозначно». Чётко прочерченная граница допустимого, после которой невозможны компромиссы, не позволит потерять себя и перейти на сторону зла, которое очень хочет казаться добром. Например, можно твёрдо определить, что нападать на более слабого — неприемлемо, стараться всегда следовать этому принципу и не поддерживать тех, кто разделяет противоположную точку зрения.

Чётко прочерченная граница допустимого, после которой невозможны компромиссы, не позволит потерять себя и перейти на сторону зла, которое очень хочет казаться добром. Например, можно твёрдо определить, что нападать на более слабого — неприемлемо, стараться всегда следовать этому принципу и не поддерживать тех, кто разделяет противоположную точку зрения.

Читайте также 🔥

- Как эффект свидетеля объясняет убийство на глазах очевидцев

- Эксперимент Милгрэма: как привычка подчиняться может сподвигнуть на ужасные вещи

- Теория разбитых окон: могут ли граффити на стенах и мусор провоцировать людей на преступление

- Как толерантность к неопределённости меняет наш характер и отношение к людям

- Мышиный рай: как идеальные условия жизни привели к вымиранию и может ли это случиться с нами

Стэнфордский тюремный эксперимент

Мы всегда адаптируемся под обстоятельства?

Наше поведение определяется условиями

(обстоятельствами), в которых мы находимся.

Сегодня мы поговорим о непростом эксперименте. Стэндфордский тюремный эксперимент один из самых знаменитых. Управлял экспериментом американский психолог Филипп Зимбардо. Цель эксперимента – исследовать психологические реакции человека на ограничение свободы, в условиях заточения (тюремной жизни) и присваивания определенных ролей участникам. Другими словами, Зимбардо исследовал поведение людей. В данном эксперименте он доказал, что при получении власти, человек будет доминировать над теми, кто ниже его по статусу и, возможно, проявлять по отношению к нему агрессию, жестокое обращение.

Однако, это не простой эксперимент. И сейчас мы с ним познакомимся чуть ближе.

Чтобы набрать людей, Зимбардо и его команда подали объявление в газету. На объявление откликнулись более 70 человек. Все прошли диагностические собеседования, личностные тесты, дабы исключить кандидатов с психологическими и медицинскими отклонениями или историей преступлений, или злоупотребления наркотиками. В итоге осталось 24 человека (все мужчины). Путем «подбрасывания монеты», то есть случайным образом группу разделении на 12 охранников и 12 заключенных.

В итоге осталось 24 человека (все мужчины). Путем «подбрасывания монеты», то есть случайным образом группу разделении на 12 охранников и 12 заключенных.

Эксперимент должен был длиться 14 дней, а завершился на 6.

Само место, где проводился эксперимент – коридоры в подвале здания психологического факультета Стэндфордского университета. Коридор выполнял функцию двора, по которому разрешалось гулять, есть, заниматься физическими упражнениями. Камерами служили лабораторные аудитории университета. Единственное, что заменили, так это двери в эти камеры – поставили двери со стальными решетками.

Все началось тихим воскресным утром…

Чтобы эксперимент выглядел более правдоподобно всех людей (участников) отпустили домой и сказали ждать. Все началось тихим воскресным утром. Охранников просто пригласили в «тюрьму», а к заключенными приехала полицейская машина, полицейский зачитал права, озвучил статью, по которой участника забирают. Чтобы заключенные не знали где находиться тюрьма и не пытались сбежать, везли их с закрытыми глазами. Когда привезли на место – проводили полную санитарную обработку (как в обычной тюрьме), повязку с глаз сняли только в камере. Единственное, что не делали, так это не брили налысо. Замечу, что прическа – это проявления себя, выделения себя среди других, прическа даже может быть протестом чему-либо. Так как это не настоящая тюрьма, а эксперимент, волосы было решено не сбривать, а надеть на голову специальную сеть, которая полностью скрывает волосы, также заключенных обличили в специальные «халаты» и присвоили каждому номер. На правой лодыжке была тяжелая цепь, которую все время носили на болтах. Обувью были резиновые босоножки. Это необходимо, чтобы чтобы быстро создать аналогичные эффекты, как в настоящей тюрьме. Отчасти это предназначено, чтобы свести к минимуму индивидуальность каждого участника, так как сказано выше, некоторые люди выражают свою индивидуальность через прическу или длину.

Чтобы заключенные не знали где находиться тюрьма и не пытались сбежать, везли их с закрытыми глазами. Когда привезли на место – проводили полную санитарную обработку (как в обычной тюрьме), повязку с глаз сняли только в камере. Единственное, что не делали, так это не брили налысо. Замечу, что прическа – это проявления себя, выделения себя среди других, прическа даже может быть протестом чему-либо. Так как это не настоящая тюрьма, а эксперимент, волосы было решено не сбривать, а надеть на голову специальную сеть, которая полностью скрывает волосы, также заключенных обличили в специальные «халаты» и присвоили каждому номер. На правой лодыжке была тяжелая цепь, которую все время носили на болтах. Обувью были резиновые босоножки. Это необходимо, чтобы чтобы быстро создать аналогичные эффекты, как в настоящей тюрьме. Отчасти это предназначено, чтобы свести к минимуму индивидуальность каждого участника, так как сказано выше, некоторые люди выражают свою индивидуальность через прическу или длину. При этом, это способ заставить людей начать соблюдать принудительные правила эксперимента.

При этом, это способ заставить людей начать соблюдать принудительные правила эксперимента.

Охранники не получили специальной подготовки о том, как быть охранниками. Вместо этого они были относительно свободны. Им разрешалось делать то, что, по их мнению, было необходимо для поддержания правопорядка в тюрьме и обеспечения уважения заключенных. Нужно заметить, что им запретили применять физическую силу к заключенным.

Охранники тоже выглядели одинаковую форму цвета хаки, носили свисток на шее и дубинку, позаимствованную у полиции, а также темные солнцезащитные очки, чтобы скрывать свои глаза от заключенных.

Зимбардо на заседании сделал следующее заявление для охранников:

«Создайте у заключенных чувство тоски, чувство страха, ощущение произвола, что их жизнь полностью контролируется нами, системой, вами, мной, и у них нет никакого личного пространства… Мы будем разными способами отнимать их индивидуальность. Все это в совокупности создаст у них чувство бессилия. Значит в этой ситуации у нас будет вся власть, а у них — никакой.»

Значит в этой ситуации у нас будет вся власть, а у них — никакой.»

Итак, сам эксперимент.

Эксперимент завершился раньше положенного. Эксперимент вышел из-под контроля. Охранники быстро почувствовали власть. Заключенные стали испытывать оскорбительное и садистское отношение охранников. У большинства заключенных по завершению было сильное эмоциональное расстройство.

Первый день был относительно спокойным. Но охранники слишком сильно почувствовали свою власть и начали грубо общаться с заключенными. На второй день начался бунт. Охранники работали посменно, поэтому некоторые вышли сверхурочно и по своей инициативе. Заключенных заставляли отжиматься ночью, сидеть за провинности в тесной одиночной камере, которой служил небольшой шкаф, в котором есть возможность только сидеть или стоять. Охранники спокойно врывались в камеры, могли заставить раздеться догола, запугивали заключенных, стравливали и разделяли их между собой. Даже ходить в туалет стало привилегией.

Меньше чем через 36 часов один из заключенных начал страдать эмоциональным расстройством. Организаторы начали думать, как настоящие тюремные власти. Они думали, что он их обманывает, что он симулирует.

Завершение эксперимента

Зимбардо закончил исследование преждевременно по двум причинам.

Во-первых, с помощью видеокассет они узнали, что охранники усиливают жестокое обращение с заключенными посреди ночи, когда они думают, что никто из исследователей не наблюдает, и эксперимент «выключен».

Во-вторых, Кристина Маслах, недавно получившая степень доктора философии в Стэнфорде. привезенная для проведения бесед с охранниками и заключенными, она сильно возразила, когда увидела, как заключенные маршируют в туалете, бегают скованные по рукам и ногам между собой. Она была в ярости и сказала: «Страшно, что ты делаешь с этими мальчиками!» Из 50 или более посторонних, которые видели тюрьму, она была единственной, кто подверг сомнению мораль этой тюрьмы. Однако после того, как она противостояла силе ситуации, стало ясно, что исследование следует прекратить.

Однако после того, как она противостояла силе ситуации, стало ясно, что исследование следует прекратить.

И вот, спустя всего шесть дней, запланированная двухнедельная тюремная симуляция была отменена.

Один французский писатель Тибо Лё Тексьера написал, что этот данный эксперимент снимает с участников чувство вины, говоря, что охранники не агрессивные и по сути хорошие люди, это обстановка заставила их так себя вести. На самом деле, в какой-то степени он прав, ведь проявляется травля среди участников эксперимента. Однако, мы можем управлять той ситуацией (в большинстве случаев), в которую попали. При этом важна работа не одного человека, а людей в целом.

Оглядываясь назад на Стэнфордский тюремный эксперимент | Стэнфордский журнал | Stanford Magazine

Примечание редактора: STANFORD впервые опубликовал эту статью в июле/августе 2011 года, в 40-ю годовщину эксперимента, изменившего наше отношение к поведенческим исследованиям — и к самому человечеству.

Как охранники, заключенные и исследователи относятся к тем шести дням в подвале психбольницы.

Ромеш Ратнесар

Все началось с объявления в досках объявлений. Студенты мужского пола требуются для психологического изучения тюремной жизни. 15 долларов в день на 1-2 недели. Более 70 человек вызвались принять участие в исследовании, которое должно было проводиться в фальшивой тюрьме, расположенной в Джордан-холле, в главном квартале Стэнфорда. Руководителем исследования стал 38-летний профессор психологии Филип Зимбардо. Он и его коллеги-исследователи отобрали 24 кандидата и случайным образом назначили каждого из них на роль заключенного или охранника.

Зимбардо призвал охранников думать о себе как о настоящих охранниках в настоящей тюрьме. Он ясно дал понять, что заключенным нельзя причинять физический вред, но сказал, что охранники должны попытаться создать атмосферу, в которой заключенные чувствовали бы себя «бессильными».

Исследование началось в воскресенье, 17 августа 1971 года. Но никто не знал, во что именно они ввязываются.

Сорок лет спустя Стэнфордский тюремный эксперимент остается одним из самых заметных и печально известных исследовательских проектов, когда-либо проводившихся в университете. В течение шести дней половина участников исследования подвергалась жестокому и бесчеловечному насилию со стороны своих сверстников. В разное время над ними издевались, раздевали донага, лишали сна и заставляли пользоваться пластиковыми ведрами в качестве туалетов. Некоторые из них яростно восстали; другие впадали в истерику или впадали в отчаяние. Когда ситуация погрузилась в хаос, исследователи стояли и наблюдали, пока один из их коллег, наконец, не заговорил.

Исследователи и охранники считали важным поддерживать иллюзию того, что это настоящая тюрьма, а не комната в здании психологии. (Фото: Стэнфордский тюремный эксперимент) Заключенный Стью Левин был среди тех, чей нервный срыв привел к досрочному прекращению исследования. (Фото: Стэнфордский тюремный эксперимент) Заключенных заставляли носить мантии — «платья» — чтобы их кастрировать и унизить. (Фото: Стэнфордский тюремный эксперимент) Зимбардо встретился с родителями заключенных, чтобы обсудить их опасения по поводу условий содержания и психического состояния заключенных. (Фото: Стэнфордский тюремный эксперимент)

(Фото: Стэнфордский тюремный эксперимент) Заключенных заставляли носить мантии — «платья» — чтобы их кастрировать и унизить. (Фото: Стэнфордский тюремный эксперимент) Зимбардо встретился с родителями заключенных, чтобы обсудить их опасения по поводу условий содержания и психического состояния заключенных. (Фото: Стэнфордский тюремный эксперимент)Очарованность публики SPE и ее последствиями — идея, как говорит Зимбардо, «что эти обычные студенты колледжа могут делать такие ужасные вещи, попав в такую ситуацию», — принесла Зимбардо международную известность. Это также вызвало критику со стороны других исследователей, которые поставили под сомнение этичность подвергания студентов-добровольцев такой сильной эмоциональной травме. Исследование было одобрено Стэнфордским комитетом по исследованию людей, и Зимбардо говорит, что «ни они, ни мы не могли представить», что охранники будут обращаться с заключенными так бесчеловечно.

В 1973 году расследование, проведенное Американской психологической ассоциацией, пришло к выводу, что тюремное исследование соответствовало существующим этическим стандартам профессии. Но в последующие годы эти правила были пересмотрены, чтобы запретить симуляции с участием человека, смоделированные на основе SPE. «Никакое поведенческое исследование, которое ставит людей в такие условия, больше никогда не будет проводиться в Америке», — говорит Зимбардо.

Но в последующие годы эти правила были пересмотрены, чтобы запретить симуляции с участием человека, смоделированные на основе SPE. «Никакое поведенческое исследование, которое ставит людей в такие условия, больше никогда не будет проводиться в Америке», — говорит Зимбардо.

Стэнфордский тюремный эксперимент стал предметом многочисленных книг и документальных фильмов, художественного фильма и названия как минимум одной панк-группы. В последнее десятилетие, после разоблачения злоупотреблений, совершенных американскими военными и сотрудниками разведки в тюрьмах Ирака и Афганистана, SPE преподал урок того, как хорошие люди, помещенные в неблагоприятные условия, могут вести себя варварски.

Эксперимент до сих пор вызывает споры и разногласия — даже среди тех, кто принимал в нем участие. Здесь, по их собственным словам, некоторые из ключевых действующих лиц драмы размышляют о своих ролях и о том, как эти шесть августовских дней изменили их жизнь.

РУКОВОДИТЕЛЬ Фил Зимбардо

Зимбардо поступил на факультет психологии Стэнфорда в 1968 году и преподавал там до выхода на пенсию в 2007 году.

Исследование первоначально был сосредоточен на том, как люди приспосабливаются к ситуации относительного бессилия. Меня интересовали заключенные и не очень интересовали охранники. На самом деле это должно было стать единственной драматической демонстрацией влияния ситуации на человеческое поведение. Мы ожидали, что напишем несколько статей об этом и двинемся дальше.

Зимбардо. (Фото предоставлено Филом Зимбардо)По окончании первого дня я сказал: «Здесь ничего нет. Ничего не происходит». У охранников был этот антиавторитетный менталитет. Они чувствовали себя неловко в своей форме. Они не прониклись охранным менталитетом, пока заключенные не начали бунтовать. На протяжении всего эксперимента существовал заговор отрицания — все участники фактически отрицали, что это был эксперимент, и соглашались с тем, что это тюрьма, которой управляют психологи.

Не было времени на размышления. Мы должны были кормить заключенных три раза в день, разбираться с нервными расстройствами заключенных, разбираться с их родителями, вести комиссию по условно-досрочному освобождению. На третий день я спал в своем кабинете. Я стал начальником окружной тюрьмы Стэнфорда. Вот кем я был: я вовсе не исследователь. Меняется даже осанка — когда я иду по тюремному двору, я иду, заложив руки за спину, чего никогда в жизни не делаю, как ходят генералы, когда инспектируют войска.

На третий день я спал в своем кабинете. Я стал начальником окружной тюрьмы Стэнфорда. Вот кем я был: я вовсе не исследователь. Меняется даже осанка — когда я иду по тюремному двору, я иду, заложив руки за спину, чего никогда в жизни не делаю, как ходят генералы, когда инспектируют войска.

Мы договорились, что в пятницу все участники — заключенные, охранники и персонал — будут опрошены другими преподавателями и аспирантами, не участвовавшими в исследовании. Кристина Маслач, только что защитившая докторскую диссертацию, приехала накануне вечером. Она стоит возле помещения охранников и наблюдает, как охранники выстраивают заключенных в очередь на 10-часовой поход в туалет. Заключенные выходят, и охранники надевают им на головы мешки, цепляют им ноги и заставляют класть руки друг другу на плечи, как каторжники. Они кричат и ругаются на них. Кристина начинает плакать. Она сказала: «Я не могу на это смотреть».

Я побежал за ней, и мы поссорились возле Джордан Холла. Она сказала: «Это ужасно, что ты делаешь с этими мальчиками. Как ты можешь видеть то, что видел я, и не заботиться о страданиях?» Но я не видел того, что видела она. И мне вдруг стало стыдно. Именно тогда я понял, что тюремное исследование превратило меня в тюремного администратора. В этот момент я сказал: «Вы правы. Мы должны закончить исследование.

Как ты можешь видеть то, что видел я, и не заботиться о страданиях?» Но я не видел того, что видела она. И мне вдруг стало стыдно. Именно тогда я понял, что тюремное исследование превратило меня в тюремного администратора. В этот момент я сказал: «Вы правы. Мы должны закончить исследование.

[Пока шло исследование], в тюрьме Сан-Квентин была предпринята попытка побега, и [бывшая Черная пантера] Джордж Джексон был застрелен. Через три недели после этого бунт в тюрьме Аттики [в Нью-Йорке]. Вдруг в тюрьмах жарко. Два правительственных следственных комитета начинают слушания, и я вылетаю в Вашингтон, чтобы представить подкомитету Конгресса природу тюрем. Я прошел путь от ничего не знающего о тюрьмах из первых рук до эксперта. Но я много работал, чтобы узнать больше. Я посетил ряд исправительных учреждений по всей стране. Я организовал для студентов Стэнфорда программу преподавания курса в тюрьме. В течение многих лет я вел активную переписку по крайней мере с 20 различными заключенными.

Это не был формальный эксперимент. Мои коллеги, вероятно, никогда не задумывались об этом. Но в результате тюремного исследования я действительно лучше осознал центральную роль власти в нашей жизни. Я стал лучше осознавать силу, которой обладаю как учитель. Я начал сознательно делать вещи, чтобы свести к минимуму негативное использование силы в классе. Я призвал студентов бросить мне вызов.

Думаю, я стал более самоанализируемым. Благодаря этому опыту я стал более щедрым и открытым. Думаю, это сделало меня лучше.

РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ Кристина Маслах

Маслах, доктор философии 71 года, стала профессором Калифорнийского университета в Беркли. Она и Зимбардо поженились в 1972 году. Они живут в Сан-Франциско.

Я только что защитил докторскую диссертацию и собирался покинуть Стэнфорд, чтобы начать новую работу. Мы с Филом начали встречаться. Тюремное исследование никогда не было чем-то, в чем я собирался участвовать. В течение первых нескольких дней эксперимента я слышал от Фила, но не очень подробно. Однако у меня было ощущение, что это становится настоящей тюрьмой — люди не просто дурачились, а на самом деле попадали в ситуацию. Но мне все еще не было ясно, что это может значить.

В течение первых нескольких дней эксперимента я слышал от Фила, но не очень подробно. Однако у меня было ощущение, что это становится настоящей тюрьмой — люди не просто дурачились, а на самом деле попадали в ситуацию. Но мне все еще не было ясно, что это может значить.

Сначала Фил ничем не отличался. Я не видел в нем никаких изменений, пока не спустился в подвал и не увидел тюрьму. Я встретил одного охранника, который казался милым, милым и очаровательным, а потом я увидел его во дворе позже и подумал: «Боже мой, что здесь произошло?» Я видел, как заключенных вели в мужской туалет. Я заболел животом, физически заболел. Я сказал: «Я не могу это смотреть». Но больше ни у кого не было такой проблемы.

Фил пошел за мной и сказал: «Что с тобой?» Тогда у меня было такое чувство, как: «Я не знаю тебя. Как ты можешь этого не видеть?» Было ощущение, что мы стоим на двух разных скалах над пропастью. Если бы мы не встречались до этого, если бы он был просто еще одним преподавателем, и это случилось, я могла бы сказать: «Извините, я ушла» и просто уйти. Но поскольку это был человек, который мне очень нравился, я подумал, что должен во всем разобраться. Так что я продолжал в том же духе. Я сопротивлялась, и в итоге у меня был большой спор с ним. Я не думаю, что с тех пор у нас когда-либо возникали подобные споры.

Но поскольку это был человек, который мне очень нравился, я подумал, что должен во всем разобраться. Так что я продолжал в том же духе. Я сопротивлялась, и в итоге у меня был большой спор с ним. Я не думаю, что с тех пор у нас когда-либо возникали подобные споры.

Я боялся, что если исследование продолжится, он станет кем-то, кого я больше не забочусь, больше не люблю, больше не уважаю. Интересный вопрос: если бы он продолжил, что бы я сделал? Я честно не знаю.

Самое явное влияние, которое исследование оказало на меня, заключалось в том, что оно подняло несколько действительно серьезных вопросов о том, как люди справляются с чрезвычайно эмоциональными, трудными ситуациями, особенно когда это является частью их работы — когда им приходится управлять людьми, заботиться о них или реабилитировать их. их. Так я начал брать интервью у людей. Я начал с нескольких охранников в настоящей тюрьме и поговорил с ними об их работе и о том, как они понимают, что делают. Сначала я не был уверен, что ищу. Я просто пытался слушать.

Я просто пытался слушать.

Я брал интервью у людей, которые работали в больницах, в отделении неотложной помощи. Через некоторое время я понял, что вырисовывался ритм и закономерность, и когда я описал это кому-то, они сказали: «Я не знаю, как это называется в других профессиях, но в нашей профессии мы называем это «выгоранием». И так. Я провел большую часть своей профессиональной жизни, разрабатывая и определяя, что такое выгорание — что вызывает его и как мы можем вмешаться и помочь людям справиться с ним более эффективно. Вся эта работа над выгоранием берет свое начало в опыте, который я получил в тюремном эксперименте.

Иногда ко мне подходят люди — на конференциях или, может быть, это студенты, прошедшие курсы психологии, — и говорят: «Боже мой, ты такой герой! Каково быть героем?» И меня это всегда немного удивляет, потому что в то время это точно не казалось героизмом. Тюремное исследование дало мне новое понимание того, что означает «героизм». Это не какое-то эгоцентричное, я собираюсь броситься в это горящее здание — это о том, чтобы увидеть что-то, что нужно решить, и сказать, что мне нужно помочь и сделать что-то, чтобы это стало лучше.

Дэйв Эшелман

Сын стэнфордского профессора инженерии, Эшелман во время эксперимента учился в Университете Чепмена. Он был самым жестоким охранником в тюрьме, скопировав себя с садиста-надзирателя (которого сыграл Строзер Мартин) в фильме «Хладнокровный Люк». Сегодня он владеет ипотечным бизнесом в Саратоге.

Я как раз искал работу на лето. У меня был выбор: заниматься этим или работать в пиццерии. Я подумал, что это будет интересный и необычный способ найти работу на лето.

Единственным человеком, которого я знал, входившим был Джон Марк. Он был еще одним охранником и даже не был в моей смене. Это было критично. Если бы там были заключенные, которые знали меня до того, как столкнулись со мной, я бы никогда не смог провернуть то, что сделал. Тот спектакль, который я устроил, — они бы его сразу раскусили.

То, что на меня нашло, не было случайностью. Это было запланировано. Я отправился с определенным планом в голове, чтобы попытаться форсировать действие, заставить что-то произойти, чтобы исследователям было с чем работать. В конце концов, чему они могли научиться у парней, сидящих здесь, как в загородном клубе? Так что я сознательно создал эту личность. Я был во всех видах драматических постановок в старшей школе и колледже. Это было то, с чем я был очень хорошо знаком: принять другую личность, прежде чем выйти на сцену. Я как бы проводил там свой собственный эксперимент, спрашивая: «Как далеко я могу зайти в этих вещах и сколько оскорблений выдержат эти люди, прежде чем они скажут: «Заткнись?». Но другие охранники не остановили меня. . Казалось, они присоединились к нам. Они брали на себя мое руководство. Ни один охранник не сказал: «Я не думаю, что мы должны это делать».

Я отправился с определенным планом в голове, чтобы попытаться форсировать действие, заставить что-то произойти, чтобы исследователям было с чем работать. В конце концов, чему они могли научиться у парней, сидящих здесь, как в загородном клубе? Так что я сознательно создал эту личность. Я был во всех видах драматических постановок в старшей школе и колледже. Это было то, с чем я был очень хорошо знаком: принять другую личность, прежде чем выйти на сцену. Я как бы проводил там свой собственный эксперимент, спрашивая: «Как далеко я могу зайти в этих вещах и сколько оскорблений выдержат эти люди, прежде чем они скажут: «Заткнись?». Но другие охранники не остановили меня. . Казалось, они присоединились к нам. Они брали на себя мое руководство. Ни один охранник не сказал: «Я не думаю, что мы должны это делать».

Тот факт, что я усилил запугивание и моральное насилие без какого-либо реального понимания того, причинял ли я кому-нибудь боль? Я определенно сожалею об этом. Но в долгосрочной перспективе никто не понес никакого долговременного ущерба. Когда разразился скандал вокруг Абу-Грейб, моей первой реакцией было: это так знакомо мне. Я точно знал, что происходит. Я мог представить себя посреди этого и наблюдать, как это выходит из-под контроля. Когда у вас практически нет контроля над тем, что вы делаете, и никто не вмешивается и не говорит: «Эй, ты не можешь этого делать» — ситуация продолжает обостряться. Вы думаете, как мы можем превзойти то, что мы сделали вчера? Как нам сделать что-то еще более возмутительное? Я почувствовал глубокое чувство знакомства со всей этой ситуацией.

Когда разразился скандал вокруг Абу-Грейб, моей первой реакцией было: это так знакомо мне. Я точно знал, что происходит. Я мог представить себя посреди этого и наблюдать, как это выходит из-под контроля. Когда у вас практически нет контроля над тем, что вы делаете, и никто не вмешивается и не говорит: «Эй, ты не можешь этого делать» — ситуация продолжает обостряться. Вы думаете, как мы можем превзойти то, что мы сделали вчера? Как нам сделать что-то еще более возмутительное? Я почувствовал глубокое чувство знакомства со всей этой ситуацией.

Иногда, когда люди узнают об эксперименте, а потом встречаются со мной, они думают: «Боже мой, этот парень — псих!» Но все, кто меня знает, просто посмеются над этим.

Джон Марк

Марк собирался начать первый год обучения в Стэнфорде. Он окончил его в 1973 году со степенью в области антропологии. Он живет в районе залива и последние 18 лет работал медицинским кодировщиком в Kaiser Permanente.

На втором курсе я учился в Стэнфорде во Франции и той весной вернулся в кампус. Это был один из самых поворотных моментов в моей жизни. На День Благодарения в прошлом году я поехал с другом в Амстердам. Вы должны помнить, что это 1970, это были в основном 60-е. Мы пошли в один из тех клубов, где можно было купить наркотики. Мы купили гашиш и даже привезли немного с собой, и меня поймали на французской границе. Несколько часов французские пограничники говорили мне, что меня посадят в тюрьму. В конце концов меня отпустили, но я определенно был напуган до смерти.

Это был один из самых поворотных моментов в моей жизни. На День Благодарения в прошлом году я поехал с другом в Амстердам. Вы должны помнить, что это 1970, это были в основном 60-е. Мы пошли в один из тех клубов, где можно было купить наркотики. Мы купили гашиш и даже привезли немного с собой, и меня поймали на французской границе. Несколько часов французские пограничники говорили мне, что меня посадят в тюрьму. В конце концов меня отпустили, но я определенно был напуган до смерти.

Когда я увидел эту историю о тюремном эксперименте, я подумал, что могу привнести в него жизненный опыт. Я чувствовал, что это будет важный эксперимент. Я рассказал им всем о том, через что я прошел и почему для меня было важно быть заключенным. Было очень обидно, что меня назначили охранником, но я сделал все, что мог.

В дневную смену, когда я работал, никто не делал ничего сверх ожидаемого в такой ситуации. Но Зимбардо изо всех сил старался создать напряжение. Такие вещи, как принудительное лишение сна — он действительно выходил за рамки возможного. Мне просто не нравилась сама идея постоянно беспокоить людей и просить их назвать номера своих заключенных при подсчете. Мне, конечно, не нравилось, когда парня сажали в одиночную камеру.

Мне просто не нравилась сама идея постоянно беспокоить людей и просить их назвать номера своих заключенных при подсчете. Мне, конечно, не нравилось, когда парня сажали в одиночную камеру.

В тот период моей жизни я был под кайфом весь день, каждый день. Я накурился до того, как пошел на эксперимент; Я накурился во время перерывов и обеда. Я после этого накурился. Я привез с собой косяки и каждый день хотел отдать их заключенным. Я посмотрел на их лица и увидел, как они унывают, и мне стало их жалко.

Я не думал, что это когда-нибудь должно было длиться целых две недели. Я думаю, что Зимбардо хотел создать драматическое крещендо, а затем закончить его как можно быстрее. Я чувствовал, что на протяжении всего эксперимента он знал, чего хотел, а затем пытался формировать эксперимент — по тому, как он был построен и как он разыгрывался, — чтобы он соответствовал выводу, который он уже сделал. Он хотел иметь возможность сказать, что студенты колледжей, люди из среднего класса — люди отвернутся друг от друга только потому, что им дана роль и власть.

Основываясь на своем опыте, увиденном и ощущенном, я думаю, что это было настоящим испытанием. Я не думаю, что реальные события совпадают с жирным заголовком. Я никогда этого не делал и не изменил своего мнения.

Хейни (Фото: Р. Р. Джонс) ИССЛЕДОВАТЕЛИ Крейг Хейни

Аспирант Зимбардо, Хейни, магистр искусств ’71, доктор философии ’78, доктор юридических наук ’78, отвечал за контроль проведение эксперимента и анализ собранные из него данные. Затем он стал профессором Калифорнийского университета в Санта-Круз, ведущим специалистом по психологическим последствиям заключения и сторонником тюремной реформы.

Мы думали, что обнаружим едва заметные изменения в поведении, которые произойдут с течением времени. Были моменты, когда мы решали, стоит ли это делать, когда мы колебались. Не потому, что мы думали, что это зайдет слишком далеко или будет слишком драматично, а потому, что мы не были уверены, что что-то произойдет. Я помню, как однажды спросил: «А что, если они просто будут сидеть и играть на гитаре две недели? Что, черт возьми, мы будем делать тогда?»

Я помню, как однажды спросил: «А что, если они просто будут сидеть и играть на гитаре две недели? Что, черт возьми, мы будем делать тогда?»

Люди говорили мне, что ты должен был знать, что это произойдет. Мы этого не сделали — и мы не были наивными. Мы были очень хорошо начитаны в литературе. Мы просто не ожидали, что такие вещи произойдут. Это действительно был уникальный опыт – наблюдать, как человеческое поведение меняется на ваших глазах. И я могу честно сказать, что стараюсь никогда этого не забывать. Я провожу много времени с настоящими заключенными и настоящими охранниками, и то, что я увидел тогда, будучи аспирантом, заставило меня уважать способность институциональной среды превращать хороших людей в нечто иное.

Я также понял, как быстро мы привыкаем к вещам, которые сегодня шокируют, а через неделю становятся обыденными. В ходе исследования, когда мы решили переместить заключенных в разные части тюрьмы, мы поняли, что они увидят, где они находятся, и им напомнят, что они не в тюрьме, а просто в психиатрической больнице Стэнфорда. Мы не хотели, чтобы это произошло.

Мы не хотели, чтобы это произошло.

Итак, мы надели им на головы бумажные пакеты. Первый раз, когда я это увидел, это было шоком. На следующий день мы надеваем им мешки на головы и не думаем об этом. Так постоянно происходит в реальных исправительных учреждениях. Вы привыкнете к этому. Я много работаю в одиночных камерах, изучаю психологические эффекты тюрем строгого режима. В таких местах, когда заключенные проходят так называемое терапевтическое консультирование, их держат в настоящих клетках. Я постоянно напоминаю себе никогда не привыкать к клеткам.

Заключенные в этом кабинете были забиты к концу. Даже ребята, которые не сломались, пострадали. Это был действительно трудный опыт. И для меня это тоже был урок. Настоящие заключенные учатся маскировать свою боль и вести себя так, будто это не имеет значения. Тюремное исследование показало, каково это людям, которые так и не научились носить эту неумолимую маску. Я стараюсь говорить с заключенными о том, какова их жизнь на самом деле, и я не думаю, что пришел бы к такому сочувствию, если бы не видел то, что видел в Стэнфорде. Если бы кто-то сказал, что за шесть дней вы можете взять 10 здоровых студентов из колледжа, в добром здравии и на пике сопротивляемости, и сломать их, подвергая их вещам, которые являются обычными и относительно мягкими по стандартам настоящих тюрем — я бы Я не уверен, что поверил бы этому, если бы не видел, как это происходит.

Если бы кто-то сказал, что за шесть дней вы можете взять 10 здоровых студентов из колледжа, в добром здравии и на пике сопротивляемости, и сломать их, подвергая их вещам, которые являются обычными и относительно мягкими по стандартам настоящих тюрем — я бы Я не уверен, что поверил бы этому, если бы не видел, как это происходит.

Ричард Якко

Будучи в то время студентом муниципального колледжа, Якко помог спровоцировать восстание против условий в тюрьме Зимбардо. Он был освобожден на день раньше из исследования после того, как у него появились признаки депрессии. После работы на радио и телевидении он теперь преподает в государственной средней школе в Окленде.

В то время я размышлял: если бы меня призвали воевать во Вьетнаме, что бы я сделал? Готов ли я пойти в тюрьму? Поскольку это было одним из соображений, я подумал, ну что ж, эксперимент в тюрьме даст мне некоторое представление о том, на что это будет похоже.

Первое, что меня действительно сбило с толку, это лишение сна. Когда они разбудили нас в первый раз, я понятия не имел, что это было после всего лишь четырех часов сна. Только после того, как нас разбудили и мы сделали несколько упражнений, а затем снова разрешили лечь спать, я понял, что они нарушают наши циклы сна. Это был своего рода сюрприз с первой ночи.

Якко (Фото: Тони Готье) Точно не помню, когда заключенные начали бунтовать. Я помню, как сопротивлялся тому, что один охранник говорил мне делать, и был готов отправиться в одиночную камеру. Будучи заключенными, мы развили солидарность — мы поняли, что можем объединиться и оказывать пассивное сопротивление и создавать проблемы. Это была та эпоха. Я был готов идти на марши против войны во Вьетнаме, я ходил на марши за гражданские права и пытался понять, что я буду делать, чтобы сопротивляться даже поступлению на службу. Так что в каком-то смысле я проверял некоторые из своих собственных способов восстания или отстаивания того, что я считал правильным.

Мои родители пришли в гости. Их очень беспокоило, как я выгляжу. Я сказал им, что они прерывают наш сон, что у нас нет возможности принять душ. Мой внешний вид очень беспокоил обоих родителей, особенно маму.

Когда я спросил [команду Зимбардо], что я могу сделать, если захочу уйти, мне ответили: «Вы не можете уйти — вы согласились присутствовать на всем эксперименте». В тот момент я чувствовал себя заключенным. Я понял, что взял на себя обязательство сделать что-то, что я теперь не мог изменить. Я сделал себя пленником.

В итоге я был освобожден условно-досрочно «комиссией по условно-досрочному освобождению». Меня отпустили в четверг вечером. Именно тогда они сказали мне, что собираются закончить эксперимент на следующий день. Позже я узнал, что причина, по которой они выбрали меня [для условно-досрочного освобождения], заключается в том, что они думали, что я буду следующим парнем, который сломается. Я был удивлен, потому что я никогда не думал, что переживаю какую-то депрессию или что-то в этом роде.

Одна вещь, которая мне показалась интересной в эксперименте, заключалась в том, если вы считаете, что общество назначило вам роль, принимаете ли вы характеристики этой роли? Я преподаю в городской средней школе в Окленде. Этим детям не нужно проходить эксперименты, чтобы стать свидетелями ужасных вещей. Но что расстраивает меня и моих коллег, так это то, что мы создаем большие возможности для этих детей, мы предлагаем им большую поддержку, почему они этим не пользуются? Почему они бросают школу? Почему они приходят в школу неподготовленными? Я думаю, что главная причина в том, что показывает исследование в тюрьмах — они играют ту роль, которую общество сделало для них.

Участие в Стэнфордском тюремном эксперименте — это то, что я могу использовать и поделиться со студентами. Это была одна неделя моей жизни, когда я был подростком, и вот, 40 лет спустя, это все еще имеет достаточное влияние на общество, что люди все еще интересуются этим. Вы никогда не знаете, во что вы собираетесь ввязаться, что окажется решающим моментом в вашей жизни. •

•

Ромеш Ратнир, ’96, MA ’96, , заместитель редактора Bloomberg Business Week.

Стэнфордский тюремный эксперимент | Практическая психология

Практическая психология

В 2015 году в прокат вышел фильм Стэнфордский тюремный эксперимент . В фильме подробно описан печально известный эксперимент 1971 года, в ходе которого 24 студента колледжа были «посажены в тюрьму». Хотя «эксперимент» должен был длиться две недели, он был прекращен всего через шесть дней из-за психологического воздействия, которое он оказывал как на «охранников», так и на «заключенных».

Так что же на самом деле произошло во время Стэнфордского тюремного эксперимента? Почему это так печально известно? В фильме все правильно, или это просто инсценировка? Узнайте сами.

Что такое Стэнфордский тюремный эксперимент?

Как проводился Стэнфордский тюремный эксперимент?

Стэнфордский тюремный эксперимент, фильм

Почему Стэнфордский тюремный эксперимент был неэтичным?

Чем был Стэнфордский тюремный эксперимент?

После того, как эксперимент Стэнли Милгрэма потряс мир психологии, у многих людей остались вопросы о послушании, динамике власти и злоупотреблении властью. Филип Зимбардо, профессор Стэнфордского университета, хотел глубже изучить эти вопросы. Получив грант от военно-морского флота, Зимбардо организовал Стэнфордский тюремный эксперимент.

Филип Зимбардо, профессор Стэнфордского университета, хотел глубже изучить эти вопросы. Получив грант от военно-морского флота, Зимбардо организовал Стэнфордский тюремный эксперимент.

Может ли роль человека влиять на его поведение? На этот вопрос хотел ответить Филип Зимбардо.

Как проводился Стэнфордский тюремный эксперимент?

Зимбардо и его команда опросили 70 абитуриентов в Стэнфорде, которые были готовы участвовать в исследовании в течение 14 дней и получать 15 долларов в день. Они хотели убедиться, что выбрали самых ярких и психически здоровых участников. Сократив число претендентов до 24, исследователи подбросили монетку и распределили роли. Половина участников будут заключенными, а половина — охранниками.

Затем исследователи устроили подвал в Стэнфорде, чтобы он выглядел как настоящая тюрьма. Они очень серьезно относились к эксперименту как к симуляции. Заключенных публично «арестовывали» и доставляли в тюрьму. (У них даже брали протоколы, снимали отпечатки пальцев и обыскивали с раздеванием. )

)

Команда Зимбардо также давала заключенным номера, которые они должны были использовать вместо своих настоящих имен. Они утверждали, что это поможет дать заключенным чувство анонимности и поможет эксперименту.

Охранники имели полную свободу действий в отношении обращения с заключенными, хотя у них было два основных правила:

- Охранники не могли поразить заключенных

- Охранники не могли поместить заключенных в одиночную камеру («дырку») более часа

Зимбардо исполнил роль начальника тюрьмы. Его аспиранты и партнеры по исследованиям также играли роли членов «комиссии по условно-досрочному освобождению» и тюремного надзирателя.

Заключенным поручали определенные действия, например, написать письмо домой своим «посетителям» и представить в комиссию по условно-досрочному освобождению дело о том, почему их следует отпустить. Охранники также подвергали заключенных «подсчетам», в ходе которых они заставляли заключенных выполнять прыжки, отжимания и унижающие достоинство действия.

Как долго длился тюремный эксперимент в Стэнфорде?

Охранникам не потребовалось много времени, чтобы злоупотребить своей властью. В течение одного дня охранник ударил дубинкой одного из заключенных.

На второй день заключенные попытались взбунтоваться и у них отобрали кровати. Чтобы наказать заключенных, охранники выстрелили в камеру из огнетушителя. Охранники применяли физическое и психологическое насилие, включая лишение сна, для наказания и запугивания заключенных на протяжении всего исследования.

Заключенных заставляли все время носить перевязочные материалы и чулки. Иногда охранники надевали заключенным на головы мешки. После завершения исследования его сравнивали с действиями в центре содержания под стражей Абу-Грейб — с тех пор Зимбардо писал об этом случае и его параллелях с тюремным экспериментом.

Почему он был закрыт?

Очень быстро охранники начали злоупотреблять своей властью. Заключенные начали двигаться по спирали. На третий день заключенный №8612 начал неудержимо плакать и кричать. Он угрожал причинить себе вред и вызвать адвоката. Чтобы избежать потенциальной психологической травмы или судебного иска, его отпустили. Двое других заключенных были отпущены в течение следующих двух дней. Один отказался от еды.

На третий день заключенный №8612 начал неудержимо плакать и кричать. Он угрожал причинить себе вред и вызвать адвоката. Чтобы избежать потенциальной психологической травмы или судебного иска, его отпустили. Двое других заключенных были отпущены в течение следующих двух дней. Один отказался от еды.

На пятый день в гости к эксперименту пришла девушка Зимбардо (и бывшая ученица). Зимбардо и его команда наблюдали за экспериментом и играли в нем свои роли круглосуточно и без выходных. Увидев ужасы происходящего в тюрьме, она попросила Зимбардо немедленно прекратить «эксперимент». Она даже грозилась расстаться с ним.

На шестой день Зимбардо завершил эксперимент.

Фильм о Стэнфордском тюремном эксперименте

В 2015 году на Netflix был выпущен фильм о Стэнфордском тюремном эксперименте. Фильм больше не транслируется на Netflix, но вы можете заказать версию на DVD, если хотите его посмотреть. Хотя все фильмы, основанные на реальных событиях, рассматриваются с определенной точки зрения, критики говорят, что это очень точное изображение того, что происходило во время эксперимента.

Почему Стэнфордский тюремный эксперимент был неэтичным?

Этот эксперимент показал миру, насколько быстро люди могут злоупотреблять властью, когда она им дана. Но он остается одним из самых спорных экспериментов в мире социальной психологии. Есть несколько причин, почему.

Первое очевидное — это психологическое насилие, которому заключенные подвергались во время исследования. Этично ли подвергать людей таким страданиям и травмам, чтобы многие не смогли выдержать эксперимент?

(Зимбардо утверждает, что ни один из участников не страдал от долгосрочных психологических последствий своего участия.)

Стэнфордский тюремный эксперимент был подделкой?

В последние годы критики также заявили, что результаты не были такими «естественными», как Зимбардо и его команда хотели бы, чтобы вы думали. Стенограммы и аудиозаписи Стэнфордского тюремного эксперимента показывают, что команда Зимбардо «тренировала» охранников. Они сказали им быть «жесткими» ради эксперимента.

Возможно, даже заключенные «фальшивили» свои ответы. Заключенный № 8612, наиболее известный своей леденящей кровь фразой «Я горю внутри!» заявил, что его пребывание в окружной тюрьме Стэнфорда было скорее «упражнением по импровизации». Многие критики сравнили эксперимент с драмой, а не с законным психологическим экспериментом.

Карло Прескотт, тюремный консультант эксперимента, также заявил, что более жестокие методы эксперимента не были придуманы и осуществлены охранниками в одиночку. В своей статье он написал следующее:

«Такие идеи, как надевание мешков на головы заключенных, связывание заключенных цепями и использование ведер вместо туалетов в их камерах, были моим опытом в старой «Испанской тюрьме» в Сан-Квентине и которым я покорно поделился с мозговым центром Стэнфордского тюремного эксперимента за несколько месяцев до начала эксперимента. Утверждать, что все эти тщательно выверенные, психологически крепкие кавказские «гвардейцы» из высшего среднего класса выдумали это сами по себе, абсурдно».

Длительный эффект Стэнфордского тюремного эксперимента

Стэнфордский тюремный эксперимент, похоже, поставил больше вопросов, чем дал ответов. Где психологи должны провести черту, когда дело доходит до того, чтобы подвергать участников стрессу? Насколько легко психологи могут размыть границы между «экспериментом» и «симуляцией» или «драмой»? И если Стэнфордский тюремный эксперимент не дал точного ответа на исходные вопросы о динамике власти и послушании, то какие подобные эксперименты могут дать? Как можно улучшить эксперимент в Стэнфордской тюрьме?

Это лишь некоторые из вопросов, с которыми сегодня сталкиваются психологи. Возможно, ваша работа поможет найти ответы!

Практическая психология

Практическая психология начиналась как сборник учебных материалов для студентов-психологов в 2016 году, созданный студентом в этой области. С тех пор он превратился в онлайн-блог и канал на YouTube, предоставляющий советы, инструменты и академическую поддержку людям из всех слоев общества в области психического здоровья.

.jpg)