Как найти смысл, когда все потеряно: лекция Виктора Франкла

Виктор Франкл, известный австрийский психиатр, оказавшись в нацистском концентрационном лагере, задался одним из вечных вопросов — о смысле жизни. Рассуждения на эти тему отражены в работах ученого. Делимся фрагментом одной из лекций Виктора Франкла, которую он прочел в 1946 году в Народном университете венского пролетарского района Оттакринг.

Виктор Франкл

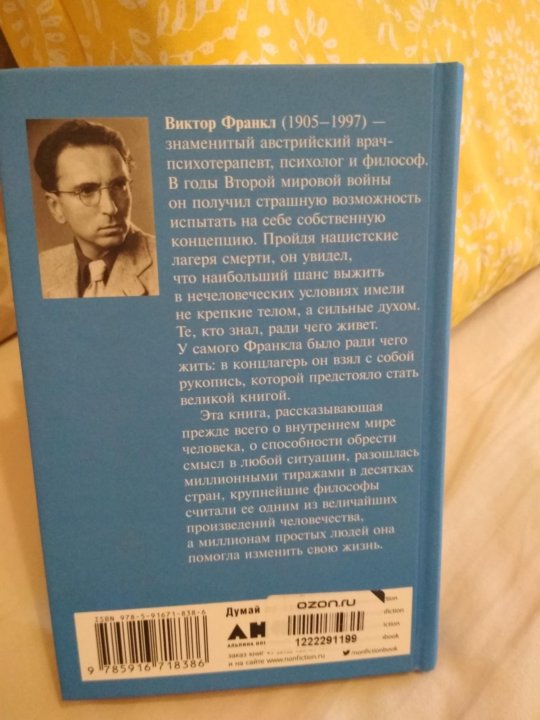

Издательство Альпина нон-фикшн, 2022

Слишком много произошло переломов на глазах у одного-единственного поколения, слишком много внешних катастроф и следовавших за ними внутренних крахов пришлось пережить — слишком, слишком много для одного поколения, чтобы ждать от него теперь еще какого-то идеализма или энтузиазма.

Все программы, лозунги, принципы были в результате этих лет чрезвычайно скомпрометированы. Ничто не могло устоять, так что не стоит удивляться, когда современная философия подает мир так, словно он и состоит из ничего. Но с помощью нигилизма, пройдя насквозь через пессимизм и скепсис, через трезвенность теперь уже не новой, а давно знакомой нам объективности, мы пробиваемся к новой человечности. Пусть последние годы и отрезвили нас, они также показали, что человеческое в человеке существует, они научили нас, что все и вся сходится на человеке. Когда все отвеивается, остается «просто» человек — вовеки! Он устоял и во всем дерьме недавнего прошлого. Он устоял и в испытаниях концлагеря. (Так в Баварии некий комендант лагеря регулярно вынимал тайком деньги из собственного кармана и покупал в соседнем городке лекарства для «своих» заключенных, но в том же лагере капо, такой же заключенный, чудовищно издевался над товарищами по несчастью — все сводится к человеку!)

Но с помощью нигилизма, пройдя насквозь через пессимизм и скепсис, через трезвенность теперь уже не новой, а давно знакомой нам объективности, мы пробиваемся к новой человечности. Пусть последние годы и отрезвили нас, они также показали, что человеческое в человеке существует, они научили нас, что все и вся сходится на человеке. Когда все отвеивается, остается «просто» человек — вовеки! Он устоял и во всем дерьме недавнего прошлого. Он устоял и в испытаниях концлагеря. (Так в Баварии некий комендант лагеря регулярно вынимал тайком деньги из собственного кармана и покупал в соседнем городке лекарства для «своих» заключенных, но в том же лагере капо, такой же заключенный, чудовищно издевался над товарищами по несчастью — все сводится к человеку!)

Итак, остался лишь человек, «просто» человек. За эти годы отпало все: деньги, власть, слава. Ни в чем он не мог быть уверен, даже в своей жизни, здоровье, благополучии. Все было поставлено под вопрос: честолюбие, тщеславие, связи. Все свелось к голому существованию. В пламени горя сгорело все неважное, и человек заново выплавился из того, чем в конечном счете и был: либо один из толпы, то есть никто в особенности, аноним, безымянное нечто, лагерный нумер, — либо этот огонь сплавлял человека с его самостью, «Я».

В пламени горя сгорело все неважное, и человек заново выплавился из того, чем в конечном счете и был: либо один из толпы, то есть никто в особенности, аноним, безымянное нечто, лагерный нумер, — либо этот огонь сплавлял человека с его самостью, «Я».

Оставался ли у человека при этом выбор? Да, и пусть нас это не удивляет, ведь «бытие», «экзистенция», та простота и нагота, к которой был сведен человек, представляет собой не что иное, как возможность выбора. И вот что могло помочь человеку сделать выбор, вот что участвовало в выборе: существование Другого, бытие Другого, то есть бытие его образа и примера. Этот образ действовал сильнее любых речей и писаных текстов, ибо всегда и всюду бытие значит больше слова. И тогда, и теперь, снова и снова приходится задавать себе вопрос: не важнее ли это — быть, нежели писать книги и читать лекции, — воплощать содержание в собственном бытии. К тому же осуществленное сильнее воздействует, слово само по себе мало чего добьется. (Однажды меня вызвали к самоубийце. Над ее кроватью висело в аккуратной рамочке изречение: «Превыше рока мужество, что неколебимо претерпевает рок». И под этим изречением женщина лишила себя жизни.)

Над ее кроватью висело в аккуратной рамочке изречение: «Превыше рока мужество, что неколебимо претерпевает рок». И под этим изречением женщина лишила себя жизни.)

Конечно, людей, которые могут и должны в своем бытии служить образцами, не так много. Это нашему пессимизму известно, и как раз это подстегивает современный активизм, именно этим объясняется небывалая ответственность меньшинства. Старая легенда гласит как раз об этом: само существование мира зависит от того, чтобы в любую минуту в нем обитало несколько подлинных праведников. И все же на них опирается духовное состояние всего мира. Но у легенды есть и продолжение: как только кто-то из «праведников» распознается как таковой, как только в его тайну проникают окружающие, другие люди, он сразу же исчезает, его «забирают», он должен тотчас же умереть. Что же это значит? Наверное, мы не ошибемся, если изъясним это так: как только обнаруживается педагогическая наклонность образца, ему приходится умолкнуть, ведь люди не желают, чтобы их школили.

О чем все это говорит? К чему подводит это рассуждение? Вывод двоякий: все зависит от одного-единственного человека, независимо от того, сколь малочисленны его единомышленники, и все зависит от того, осуществит ли он творчески, действием, а не просто словами смысл жизни в своем собственном бытии. Негативной пропаганде последнего времени, пропаганде «бессмысленности», только и можно противопоставить пропаганду, призывающую в первую очередь быть собой, быть индивидуальностью и, во-вторых, осуществлять себя активно. Только в таком виде пропаганда станет позитивной.

Таков ответ на изначальный вопрос: возможно ли ныне стать провозвестником смысла и ценности жизни и, если возможно, на каком основании и как. Однако, раз речь зашла о смысле бытия, теперь приходится поставить под вопрос уже его. При настойчивом вопрошании уже и смысл бытия оказывается сомнительным, а сомнение в осмысленности человеческого бытия с легкостью приводит к отчаянию. Отчаяние побуждает искать выход в самоубийстве. […]

[…]

Итак, жизнь — долг, великое и цельное обязательство. Да, радость в ней тоже присутствует, но к ней нельзя стремиться, ее невозможно достичь, просто «пожелав», она возникает сама собой и не как цель, но как последствие: счастье не должно, не может и не смеет быть целью, это результат, итог исполнения того, что в стихотворении Тагора названо долгом, и о чем мы далее попробуем поговорить подробнее. В любом случае «стремление к счастью» заведомо обречено, поскольку счастье может лишь само свалиться человеку в руки, а добыть его, преследуя, невозможно. Мудрое сравнение предложил Кьеркегор: дверь к счастью открывается наружу, то есть эта дверь лишь прочнее закрывается перед тем, кто изо всех сил тянет ее на себя.

Однажды мне довелось общаться одновременно с двумя уставшими от жизни людьми, мужчиной и женщиной, — так случайно совпало. Они оба слово в слово утверждали: жизнь для них лишена смысла, поскольку они «уже ничего не ждут от нее». В этом оба были правы, однако вскоре выяснилось, что каждого из них кто-то ждал или что-то ждало: мужчину — незаконченная научная работа, женщину — ее дитя, в ту пору находившееся недоступно далеко, за границей. Потребовался такой — «коперниканский», сказал бы я вместе с Кантом, — переворот, поворот всего образа мыслей на градусов, после кото- рого вместо вопроса: «Чего мне еще ждать от жизни?» — прозвучало: «Чего жизнь ждет от меня?», то есть: «Какое жизненное задание стоит передо мной?»

Потребовался такой — «коперниканский», сказал бы я вместе с Кантом, — переворот, поворот всего образа мыслей на градусов, после кото- рого вместо вопроса: «Чего мне еще ждать от жизни?» — прозвучало: «Чего жизнь ждет от меня?», то есть: «Какое жизненное задание стоит передо мной?»

Теперь мы понимаем, насколько ошибочно в конечном счете формулируется вопрос о смысле жизни, если он задается так, как это делается в обыденности. Нет, не мы должны вопрошать о смысле жизни — это жизнь задает нам вопрос, ставит его перед нами, а мы — вопрошаемые! Мы призваны к ответу, мы должны искать ответ на постоянный, ежеминутный вопрос жизни. Жить — и значит быть вопрошаемым, все наше бытие — ответ, ответствование жизни. Стоит занять такую позицию в рассуждении, и нас уже ничто не устрашит, никакие образы будущего и даже предполагаемое отсутствие будущего. Настоящее время становится для нас абсолютно всем, потому что оно задает нам все новые вопросы. Теперь все зависит от вопроса, чего от нас ждут. А что ждет в будущем нас — этого мы не только не можем знать, но и не должны.

А что ждет в будущем нас — этого мы не только не можем знать, но и не должны.

В этой связи я обычно рассказываю историю, которую прочитал много лет назад в короткой газетной заметке: чернокожего, приговоренного к пожизненному заключению, отправили на Чертов остров. Когда судно «Левиафан» находилось вдали от земли, на нем вспыхнул пожар. В этой панике арестант сумел освободиться от оков и принял участие в спасательных работах. Ему были обязаны жизнью десять человек. Впоследствии он получил за это помилование. И вот о чем я думаю: спроси кто-нибудь этого человека в гавани Марселя, перед посадкой на тюремный корабль, видит ли он какой-то смысл в дальнейшей своей жизни, он, скорее всего, покачал бы головой. Ведь что его ждало? Но никому из нас неведомо, что его ждет, какой великий час, какая уникальная возможность совершить нечто героическое, как случилось с тем чернокожим, спасшим десять человек на «Левиафане».

Причем вопрос, который ставит перед нами жизнь и в ответе на который мы осуществляем смысл настоящего момента, меняется не только час за часом, но и от человека к человеку: в каждый момент и для каждого человека вопрос свой. Но мы видим, что вопрос о смысле жизни ставится примитивно, если он не обращен ко всей полноте конкретики, к конкретному «здесь и сейчас». Спрашивать о смысле жизни «вообще» настолько наивно, что я бы сравнил этот вопрос с вопросом, который репортер задает гроссмейстеру: «Какие ходы вы предпочитаете?» Разве существуют определенные шахматные ходы, всегда выгодные и тем более наилучшие, независимо от совершенно определенной ситуации, от конкретного положения фигур на доске?

Но мы видим, что вопрос о смысле жизни ставится примитивно, если он не обращен ко всей полноте конкретики, к конкретному «здесь и сейчас». Спрашивать о смысле жизни «вообще» настолько наивно, что я бы сравнил этот вопрос с вопросом, который репортер задает гроссмейстеру: «Какие ходы вы предпочитаете?» Разве существуют определенные шахматные ходы, всегда выгодные и тем более наилучшие, независимо от совершенно определенной ситуации, от конкретного положения фигур на доске?

Не менее наивен тот молодой человек, что много лет назад в ответ на приглашение поучаствовать в обсуждении смысла жизни сказал мне: «Извини, Франкл, сегодня я иду в гости к родителям будущей жены. От этого визита я никак уклониться не могу, так что на твой семинар не останусь. Будь так добр, объясни быстренько: что такое смысл жизни?»

В рубрике «Открытое чтение» мы публикуем отрывки из книг в том виде, в котором их предоставляют издатели. Незначительные сокращения обозначены многоточием в квадратных скобках.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

«Человеческое страдание не поддается измерению»: неизданные лекции Виктора Франкла

В издательстве «Альпина нон-фикшн» выходит книга Виктора Франкла «О смысле жизни», в которой собраны не издававшиеся прежде на русском языке три лекции — их прочитал знаменитый психиатр и психотерапевт в 1946 году в Народном университете Вены. Это уникальное свидетельство бывшего узника концлагеря, прошедшего самые тяжелые испытания и сохранившего волю к жизни. Forbes Life публикует часть лекции о смысле страдания

Основатель Третьей Венской школы психотерапии — логотерапии. Окончив медицинский факультет, Виктор Франкл успел немало поработать в венских клиниках, прежде чем в 1942 году начался его скорбный путь через четыре концлагеря. Он потерял всю семью, но тем не менее после освобождения вернулся в Вену и там в 1946 году написал книгу «Психолог в концлагере», которая позднее под названием «Сказать жизни “Да!”» сделалась всемирным бестселлером.

На тот момент, когда Виктор Франкл читал собранные в этом томе лекции, ему исполнился

41 год, самый расцвет сил. Но за спиной у него

остался ужаснейший опыт, с каким доводилось сталкиваться человеку: Франкл принадлежит к числу многих миллионов жертв преступлений нацизма — и к числу

немногих, увы, очень немногих, кому удалось

выжить в концлагере (и даже в нескольких

концлагерях). Из этого опыта он вынес убеждение, которое следует признать его личным

открытием: что именно составляет суть человека, даже если лишить его всего остального.

По словам Франкла, произошла встреча с самим собой, со своей самостью. Особенность

нынешнего времени заключается в том, что

многим людям лихорадочный темп жизни

либо не дает встретиться с самими собой, либо

они даже активно избегают такой встречи.

Почему они так поступают? Потому что эта

встреча чревата неприятными ощущениями

или вовсе невыносима.

Участь заключенного концлагеря — ни

с чем не сопоставимое испытание, однако

Виктор Франкл дает нам понять, что сам он не

склонен преувеличивать исключительность

такого опыта: и в так называемой нормальной жизни возникают ситуации, когда человека, словно узника, лишают многого или даже

всего, что до того момента позволяло ему

уклоняться от встречи с самим собой.

А что происходило в умах этих людей? Они думали о супе, который будут раздавать вечером в лагере, по возвращении с работ, и задавались вопросом, повезет ли им нынче вечером отыскать в жидком вареве одинокий кусочек картошки. Думали они и о том, в какую команду их распределят через четверть часа, когда они прибудут к месту работы: окажутся ли они под началом внушавшего ужас конвоира или другого, более-менее снисходительного. То есть мысли их вращались вокруг повседневных забот заключенного.

А что происходило в умах этих людей? Они думали о супе, который будут раздавать вечером в лагере, по возвращении с работ, и задавались вопросом, повезет ли им нынче вечером отыскать в жидком вареве одинокий кусочек картошки. Думали они и о том, в какую команду их распределят через четверть часа, когда они прибудут к месту работы: окажутся ли они под началом внушавшего ужас конвоира или другого, более-менее снисходительного. То есть мысли их вращались вокруг повседневных забот заключенного. И тут одному из них подобные мысли показались какими-то глуповатыми. Он попытался переключиться на другие мысли, на «достойные человека» заботы. Ему это не удавалось, и тогда он прибег к хитрости: он попробовал отстраниться от нынешней мучительной ситуации, подняться над ней, созерцать ее, как говорится, сверху или с точки зрения грядущего, как бы в свете будущего теоретического наблюдения. И что он сделал? Он представил себе, что стоит на кафедре Венского народного университета и читает лекцию, причем как раз о том, что он переживал в тот момент.

Если бы вы внимательно присмотрелись к человеку из той группы узников, вы бы заметили, что на его куртке и штанах нашиты небольшие заплаты с номером 119104. И если бы вы заглянули в лагерные списки Дахау, вы бы нашли под этим номером имя: Виктор Франкл.

Ту лекцию, что этот человек читал тогда в своем воображении, я сейчас впервые прочту вам в настоящем зале Венского народного университета. Я повторю ее наизусть! Тогда она начиналась словами: «Что касается психологии концентрационного лагеря, мы можем выделить несколько фаз реагирования заключенных на лагерную жизнь». Первая фаза начинается, когда человек попадает в лагерь. Ее можно обозначить как первичный шок. Представьте себе: заключенный прибывает, например, в Аушвиц. Если он принадлежит к большинству (в моем транспорте таких людей оказалось около процентов), его путь ведет прямиком с вокзала в газовую камеру, но если прибывший относится, как по воле случая и я, к меньшинству в пять процентов, сначала его направляют в камеру дезинфекции — да, в настоящую душевую.

Неудивительно, что тут же возникает вопрос, каким образом удобнее всего покончить с собой. На самом деле, каждый в подобной ситуации заигрывает, хотя бы на миг, с мыслью «броситься на проволоку», то есть совершить самоубийство привычным в лагере способом, ухватившись за установленную по периметру колючую проволоку под высоким напряжением. Но вскоре узник отказывается от этого варианта попросту потому, что это представляется совершенно излишним: покушаться на самоубийство нелепо в ситуации, когда вероятность не попасть в газовую камеру — чуть раньше или чуть позже — и без того крайне мала. Зачем бросаться на проволоку, если все равно вскоре угодишь в душегубку? Человек перестает думать о «проволоке», поскольку начинает бояться «газа», однако с какой же стати бояться «газа», если уже пожелал себе «проволоку»…

Зачем бросаться на проволоку, если все равно вскоре угодишь в душегубку? Человек перестает думать о «проволоке», поскольку начинает бояться «газа», однако с какой же стати бояться «газа», если уже пожелал себе «проволоку»…

Рассказывая об этом, я всегда стараюсь описать такое свое переживание: в первое утро нашего пребывания в Аушвице к нашей группе новичков, размещенной в отдельном бараке, прокрался коллега, попавший в лагерь несколькими неделями раньше. Он хотел утешить нас и предостеречь. Прежде всего он постарался убедить нас в том, как важно следить за своим внешним видом, во что бы то ни стало выглядеть как работоспособный человек. Достаточно захромать от какой-нибудь неважной причины, например из-за неподходящей обуви, и эсэсовец, заметив, как ты ковыляешь, может сразу же отозвать тебя и прямиком отправить в душегубку. Здесь оставляют в живых до поры лишь тех, кто способен работать. Все остальные считаются недостойными жизни, недостойными дальнейшего существования! Из тех же соображений коллега советовал нам ежедневно бриться, поскольку стоит поскрести лицо какой-то импровизированной бритвой, например осколком стекла, и оно станет более «розовым», свежим, здоровым на вид.

И такое равнодушие к собственной судьбе заходит все дальше. Уже через несколько дней пребывания в лагере все чувства узника притупляются. Все меньше тревожат его события, происходящие с ним и вокруг. Если первые дни с точки зрения внешнего наблюдателя были омерзительны — во всех смыслах — и могли вызывать лишь возмущение, отвращение, ужас, то затем эти чувства унимаются и душевная жизнь в целом сводится к минимуму.

Но когда все интересы сводятся к самосохранению, к сохранению своей жизни и жизни немногочисленных друзей, то внутренний уровень человека стремительно падает — вплоть до почти животного. А если присмотреться, можно уточнить: до стадного животного. Чтобы судить об этом, нужно понаблюдать за поведением узников, когда они строятся в колонну и каждый старается попасть в ее середину и особенно в середину ряда из пяти человек, подальше от пинков конвоира. Каждый стремится ни в коем случае не попадаться на глаза, не быть заметным, раствориться в толпе. И неудивительно, что такое растворение в толпе приводило также к растворению, утрате личности. В лагере человеку грозило превращение в стадное животное. И в среднем он становился столь же примитивным, как такое животное. Все его стремления упрощались, низводились до уровня инстинктов. Вот почему бывшие там же в концлагере вместе со мной коллегипсихоаналитики рассуждали в привычных им терминах регрессии: «регрессия» означает возвращение психики к примитивным стадиям инстинктивных влечений.

Каждый стремится ни в коем случае не попадаться на глаза, не быть заметным, раствориться в толпе. И неудивительно, что такое растворение в толпе приводило также к растворению, утрате личности. В лагере человеку грозило превращение в стадное животное. И в среднем он становился столь же примитивным, как такое животное. Все его стремления упрощались, низводились до уровня инстинктов. Вот почему бывшие там же в концлагере вместе со мной коллегипсихоаналитики рассуждали в привычных им терминах регрессии: «регрессия» означает возвращение психики к примитивным стадиям инстинктивных влечений.

Материал по теме

Собственно, из наблюдений над типичными мечтами заключенных можно сделать вывод, каким примитивным желаниям они предаются в глубине души. Ведь о чем, как правило, мечтал человек в концлагере? Все о том же, опять и снова: о хлебе, сигаретах, хорошем зерновом кофе и, не в последнюю очередь, о славной теплой ванне (а я, снова и снова, об одном и том же пирожном).

И все же такие односторонне-психоаналитические оценки в основе своей были неверны. Ибо нельзя утверждать, будто опыт концлагеря с роковой необходимостью загоняет человека в регрессию, то есть вынуждает к внутреннему отступлению. Я знаю много случаев (будь это даже единичные примеры, все равно они могут служить убедительным доказательством), когда оказавшиеся в такой ситуации люди ни в коей мере не регрессировали, не спускались к нижним ступеням развития, а, напротив, в них совершался внутренний рост, они шли к истинному человеческому величию — именно в концлагере, именно через проживание опыта концлагеря.

Другие специалисты, не психоаналитики, описывали происходившее с душой человека в концлагере иначе. Знаменитый исследователь характера профессор Утиц, который и сам провел несколько лет в лагере, считал, что ему довелось наблюдать, как характеры заключенных чаще всего развивались по тому душевному типу, который Кречмер (Эрнст Кречмер (1888–1964) — немецкий психиатр, создатель типологии характеров (шизоидный, циклотимический и иксотимический. — Forbes Life) называл «шизоидным». Этот тип, как известно, проявляется в том, что человек в основном колеблется между аффективными состояниями апатии, с одной стороны, и раздражительности — с другой, в то время как еще один распространенный в обычном обществе тип, «циклотимический», — то «на седьмом небе от счастья», то «смертельно удручен», то есть тоже колеблется между радостным возбуждением и горестным сниканием. Здесь неуместно предаваться профессиональному разбору данных психопатологических классификаций, я ограничусь лишь самым необходимым, а именно заявлю, что на том же «материале наблюдения», что и Утиц, я сделал иной вывод: человек в концентрационном лагере вовсе не вынужден, под внешним давлением, превращаться в «типичного лагерника» с его (мнимой) шизоидностью, напротив, человек обладает свободой, человеческой свободой, занять ту или иную позицию по отношению к своей судьбе, к окружающему миру, — и это «так или иначе» всегда существовало! В лагере встречались, например, люди, сумевшие преодолеть апатию и подавить в себе раздражение, и чрезвычайно важно апеллировать именно к этой способности, показывать, что «можно и иначе», а не только «так приходится».

— Forbes Life) называл «шизоидным». Этот тип, как известно, проявляется в том, что человек в основном колеблется между аффективными состояниями апатии, с одной стороны, и раздражительности — с другой, в то время как еще один распространенный в обычном обществе тип, «циклотимический», — то «на седьмом небе от счастья», то «смертельно удручен», то есть тоже колеблется между радостным возбуждением и горестным сниканием. Здесь неуместно предаваться профессиональному разбору данных психопатологических классификаций, я ограничусь лишь самым необходимым, а именно заявлю, что на том же «материале наблюдения», что и Утиц, я сделал иной вывод: человек в концентрационном лагере вовсе не вынужден, под внешним давлением, превращаться в «типичного лагерника» с его (мнимой) шизоидностью, напротив, человек обладает свободой, человеческой свободой, занять ту или иную позицию по отношению к своей судьбе, к окружающему миру, — и это «так или иначе» всегда существовало! В лагере встречались, например, люди, сумевшие преодолеть апатию и подавить в себе раздражение, и чрезвычайно важно апеллировать именно к этой способности, показывать, что «можно и иначе», а не только «так приходится». Внутренняя сила, подлинная человеческая свобода — ее невозможно отобрать у заключенного, даже если отнять все остальное. И действительно, у него все отнимали, но свобода оставалась у человека — даже когда очки, которые ему позволили носить, разбивались ударом в лицо, и когда приходилось обменять пояс на кусок хлеба, так что не оставалось ничего из прежнего имущества: свобода оставалась у него, оставалась до последнего вздоха!

Внутренняя сила, подлинная человеческая свобода — ее невозможно отобрать у заключенного, даже если отнять все остальное. И действительно, у него все отнимали, но свобода оставалась у человека — даже когда очки, которые ему позволили носить, разбивались ударом в лицо, и когда приходилось обменять пояс на кусок хлеба, так что не оставалось ничего из прежнего имущества: свобода оставалась у него, оставалась до последнего вздоха!

И сколько бы ни воздействовали на узника концлагеря закономерности психического развития, он все равно обладал свободой: мог вырваться из-под власти и влияния окружающего мира и не поддаться этим «закономерностям», но противостоять им, ускользать от них, не повиноваться им слепо. Иными словами, такой свободой обладал даже узник, если только не подчинялся, не отказывался ею воспользоваться — не отрекался добровольно! Ведь в таком случае он сам сдавал себя, свою самость, свою уникальность. Он позволял себе пасть духом.

Но зададим вопрос: в какой момент происходит этот переход к типическому, в какой момент человек позволяет себе пасть духом? И ответ прозвучит так: когда человек теряет духовную опору, когда он утрачивает внутренний стержень! Эта опора обретается двумя способами: либо ее находят в будущем, либо в вечности. Последнее свойственно всем истинно верующим людям: им не приходится цепляться за планы и мечты, за будущую жизнь там, вовне, на свободе, за грядущее освобождение — эти люди могут оставаться покойны независимо от того, надеются ли они на благоприятный поворот в своей судьбе, чают ли дожить до такого времени, выжить в концлагере. Но другим приходилось искать опору в предстоящем, в осмысленности своего будущего существования. Думать о будущем было сложно, поскольку мысль не находила ни точки опоры, ни конечного пункта — не видно было ни конца ни края. Мы могли бы позавидовать злостному рецидивисту, который точно знал, что придется отсидеть десять лет: он мог отсчитывать, сколько дней еще предстоит вычеркнуть до момента, когда его выпустят на волю, — счастливец! А мы в лагере не имели срока и не могли его знать, никто из нас не мог предугадать, когда же все это закончится. По общему мнению моих товарищей, это было, пожалуй, наиболее мучительным обстоятельством нашей лагерной жизни. И постоянно возникавшие слухи о скором завершении войны лишь усиливали муки ожидания. Вновь и вновь приходилось отодвигать предполагаемый срок, и кто еще мог верить подобным вестям? На протяжении трех лет я только и слышал: «Через полтора месяца война закончится. Самое большее через полтора месяца мы вернемся домой». И с каждым разом все горше и глубже разочарование, все мучительнее несбывшиеся ожидания. И как говорится в Библии? «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце».

По общему мнению моих товарищей, это было, пожалуй, наиболее мучительным обстоятельством нашей лагерной жизни. И постоянно возникавшие слухи о скором завершении войны лишь усиливали муки ожидания. Вновь и вновь приходилось отодвигать предполагаемый срок, и кто еще мог верить подобным вестям? На протяжении трех лет я только и слышал: «Через полтора месяца война закончится. Самое большее через полтора месяца мы вернемся домой». И с каждым разом все горше и глубже разочарование, все мучительнее несбывшиеся ожидания. И как говорится в Библии? «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце».

Да, сердцу делается больно — настолько, что у кого-то оно даже перестает биться. Вы поймете это, услышав следующий пример, который я вам собираюсь поведать. В начале марта прошлого года рассказал мне мой тогдашний староста барака — оперный либреттист и сочинитель танго из Будапешта — необычный сон. «В середине февраля мне приснилось, — сказал он, — будто некий голос заговорил со мной и предложил загадать желание, что-то у него спросить, что мне требуется знать, он, мол, может мне ответить, может прорицать будущее. И я спросил: “Когда для меня закончится война?” Понимаешь? Для меня. И когда нас освободят приближающиеся американские войска». — «И что же ответил тебе голос?» Он склонился надо мной и загадочно шепнул мне в самое ухо: «Тридцатого марта!» В середине марта я угодил с сыпным тифом в изолятор. Первого апреля меня оттуда выпустили, и я вернулся в свой барак. «Где наш староста?» — спросил я. И что же я узнал! Под конец марта, когда вплотную приблизился назначенный тем голосом во сне срок, а положение на фронте ему, по-видимому, еще не соответствовало, наш староста начал все более впадать в уныние. Двадцать девятого марта у него поднялась температура. Тридцатого марта, в день, когда война должна была закончиться «для него», он лишился сознания. Тридцать первого марта он скончался — умер от сыпного тифа.

И я спросил: “Когда для меня закончится война?” Понимаешь? Для меня. И когда нас освободят приближающиеся американские войска». — «И что же ответил тебе голос?» Он склонился надо мной и загадочно шепнул мне в самое ухо: «Тридцатого марта!» В середине марта я угодил с сыпным тифом в изолятор. Первого апреля меня оттуда выпустили, и я вернулся в свой барак. «Где наш староста?» — спросил я. И что же я узнал! Под конец марта, когда вплотную приблизился назначенный тем голосом во сне срок, а положение на фронте ему, по-видимому, еще не соответствовало, наш староста начал все более впадать в уныние. Двадцать девятого марта у него поднялась температура. Тридцатого марта, в день, когда война должна была закончиться «для него», он лишился сознания. Тридцать первого марта он скончался — умер от сыпного тифа.

Материал по теме

Как видите, когда человек позволяет себе пасть духом из-за отсутствия внутренней опоры, в особенности из-за отсутствия опоры в будущем, происходит также и телесный упадок. И пора задать вопрос, существует ли терапия, излечивающая такой духовно-душевно-физический разлад, можно ли что-то предпринять против него — и что именно? На этот вопрос я могу ответить лишь: конечно, терапия существует, но очевидно, что она вынуждена ограничиться лечением душевного недуга, то есть здесь возможна только психотерапия. И в рамках такой психотерапии в первую очередь требуется отыскать духовную опору, придать жизни наполненность, смысл. Обратимся к словам Ницше: «У кого есть Зачем жить, тот выдержит почти любое Как». «Зачем» — это и есть смысл жизни, а «Как» — те обстоятельства, которые делали жизнь в лагере такой тяжелой, однако с оглядкой на «Зачем», «Ради Чего», их все же удавалось перенести. Итак, если по сути в лагере не имелось ничего, кроме психотерапии, что помогло бы человеку продержаться, то эту психотерапию следовало выстроить определенным образом, а именно: она должна была убеждать человека, от которого требовалось проявить волю к жизни, что в выживании есть смысл.

И пора задать вопрос, существует ли терапия, излечивающая такой духовно-душевно-физический разлад, можно ли что-то предпринять против него — и что именно? На этот вопрос я могу ответить лишь: конечно, терапия существует, но очевидно, что она вынуждена ограничиться лечением душевного недуга, то есть здесь возможна только психотерапия. И в рамках такой психотерапии в первую очередь требуется отыскать духовную опору, придать жизни наполненность, смысл. Обратимся к словам Ницше: «У кого есть Зачем жить, тот выдержит почти любое Как». «Зачем» — это и есть смысл жизни, а «Как» — те обстоятельства, которые делали жизнь в лагере такой тяжелой, однако с оглядкой на «Зачем», «Ради Чего», их все же удавалось перенести. Итак, если по сути в лагере не имелось ничего, кроме психотерапии, что помогло бы человеку продержаться, то эту психотерапию следовало выстроить определенным образом, а именно: она должна была убеждать человека, от которого требовалось проявить волю к жизни, что в выживании есть смысл. При этом задача психотерапевта, которая в лагере чаще всего превращалась в задачу медицинского душепопечения, осложнялась тем, что находившиеся там люди в целом, в среднем, не могли особо рассчитывать выжить! Что же следовало им сказать? Но как раз этим людям и надо было что-то сказать. Вот почему я называю эту ситуацию — experimentum crucis, ключевым экспериментом для любого вида медицинского душепопечения.

При этом задача психотерапевта, которая в лагере чаще всего превращалась в задачу медицинского душепопечения, осложнялась тем, что находившиеся там люди в целом, в среднем, не могли особо рассчитывать выжить! Что же следовало им сказать? Но как раз этим людям и надо было что-то сказать. Вот почему я называю эту ситуацию — experimentum crucis, ключевым экспериментом для любого вида медицинского душепопечения.

В предыдущей лекции я уже сказал, что не только жизнь как таковая имеет смысл, но и сопутствующее ей страдание, причем этот смысл в такой степени непреложен, что он может быть исполнен даже там, где страдание внешне вроде бы не ведет ни к какому достижению, где с виду страдание напрасно. Таким было страдание, с которым мы столкнулись в концлагере. Но что же я должен был сказать тем людям, которые лежали рядом со мной в бараке и которые довольно точно представляли себе, как скоро и какая их ждет смерть.

Они знали так же ясно, как и я, что никакая жизнь их не ждет, никакая работа, ни один человек — вспомните тот двойной пример, который я привел в первой лекции, — или же если ждет, то будет ждать напрасно. .. Значит, следовало выявить наряду со смыслом жизни, выживания, также и смысл страдания, бесцельного страдания и более того — также и смысл умирания! Умирания, которое могло бы стать намного более осмысленным в духе того выражения Рильке, о котором мы говорили в прошлый раз: по словам Рильке, следует умирать «своей» смертью. Нам оставалось умереть своей смертью, а не той смертью, которую навязывали нам эсэсовцы! По отношению к этой задаче мы несли ответственность точно так же, как по отношению к задаче жизни. Ответственность — перед кем же, перед какой инстанцией? Но кто может ответить на этот вопрос за другого человека? Разве каждый не решает этот последний вопрос сам для себя? Не все ли равно, считал ли себя один пребывающий в бараке ответственным в этом смысле перед собственной совестью, а другой — перед своим Богом, а третий — перед человеком, который сейчас далеко? Главное, каждый из них знал, что где-то, когда-то, кто-то незримый его видит и ждет от него, чтобы он был «достоин своего страдания», как выразился однажды Достоевский, и надеется, что он «умрет своей смертью».

.. Значит, следовало выявить наряду со смыслом жизни, выживания, также и смысл страдания, бесцельного страдания и более того — также и смысл умирания! Умирания, которое могло бы стать намного более осмысленным в духе того выражения Рильке, о котором мы говорили в прошлый раз: по словам Рильке, следует умирать «своей» смертью. Нам оставалось умереть своей смертью, а не той смертью, которую навязывали нам эсэсовцы! По отношению к этой задаче мы несли ответственность точно так же, как по отношению к задаче жизни. Ответственность — перед кем же, перед какой инстанцией? Но кто может ответить на этот вопрос за другого человека? Разве каждый не решает этот последний вопрос сам для себя? Не все ли равно, считал ли себя один пребывающий в бараке ответственным в этом смысле перед собственной совестью, а другой — перед своим Богом, а третий — перед человеком, который сейчас далеко? Главное, каждый из них знал, что где-то, когда-то, кто-то незримый его видит и ждет от него, чтобы он был «достоин своего страдания», как выразился однажды Достоевский, и надеется, что он «умрет своей смертью». Это ожидание ощущал каждый из нас там, в близости общей смерти, и ощущал его тем сильнее, чем меньше верил, что сам еще вправе чего-то ждать от жизни, что кто-то или что-то еще могут ждать его — что можно надеяться на собственное выживание и спасение.

Это ожидание ощущал каждый из нас там, в близости общей смерти, и ощущал его тем сильнее, чем меньше верил, что сам еще вправе чего-то ждать от жизни, что кто-то или что-то еще могут ждать его — что можно надеяться на собственное выживание и спасение.

Многие из вас, не имеющие личного опыта заключения в концлагере, с удивлением спросят, как человек вообще способен выдержать все то, что я описал. Но знаете, тот, кто все это перенес и остался в живых, сам удивляется этому еще больше, чем вы. И не упускайте из виду: человеческая душа в некотором смысле подобна высокому своду: такой свод можно возвести, и он будет держаться лишь за счет правильной нагрузки. Так и душа человека, по крайней мере до определенной степени и в определенных границах, укрепляется, сталкиваясь с «нагрузкой». Так и происходит, и только так можно понять, почему слабые люди выходили порой из лагеря в лучшем состоянии души, так сказать, окрепнув по сравнению с тем, какими они туда вошли. Но также надо понимать, что внезапное освобождение, выход из лагеря, внезапное избавление узника от тяжкого давления, под которым он пребывал долгое время, в свою очередь представляет опасность для его души. Я провожу в этом случае сравнение с так называемой кессонной болезнью. Ныряльщика, работающего под водой, под высоким давлением, ни в коем случае нельзя резко выдергивать на поверхность — его вытягивают постепенно, иначе у него развивается тяжелое физическое заболевание.

Но также надо понимать, что внезапное освобождение, выход из лагеря, внезапное избавление узника от тяжкого давления, под которым он пребывал долгое время, в свою очередь представляет опасность для его души. Я провожу в этом случае сравнение с так называемой кессонной болезнью. Ныряльщика, работающего под водой, под высоким давлением, ни в коем случае нельзя резко выдергивать на поверхность — его вытягивают постепенно, иначе у него развивается тяжелое физическое заболевание.

Материал по теме

Мы дошли уже до обсуждения третьей и последней фазы в психологии концентрационного лагеря. Речь идет о психологии освобожденного узника. Главное, что нужно сказать по этому поводу, вероятно, удивит вас еще больше, чем все, что вы слышали прежде, а именно: пройдет немало дней, прежде чем освобожденный узник окажется в состоянии радоваться своей свободе. Он должен буквально с нуля, заново учиться радости. И при этом ему нужно поспешно осваивать это искусство, поскольку ему вскоре придется переучиваться и заново учиться страдать. На этот счет я ограничусь немногими словами.

И при этом ему нужно поспешно осваивать это искусство, поскольку ему вскоре придется переучиваться и заново учиться страдать. На этот счет я ограничусь немногими словами.

Представьте себе, как освобожденный узник концлагеря возвращается, приходит домой. Скорее всего, там и сям его встретят с определенной заминкой, как бы пожимая плечами. И главное, он будет постоянно слышать эти две фразы, эти высказывания: «Мы ничего не знали» и «Мы тоже немало страдали». Присмотримся для начала ко второму высказыванию и зададим себе прежде всего вопрос, возможно ли вообще измерять и взвешивать человеческое страдание таким образом, чтобы страдание одного человека удалось сравнить со страданием другого. И вот что я хочу сказать по этому поводу: человеческое страдание не поддается измерению! Подлинное страдание заполняет человека целиком и полностью, целиком его опустошает. Однажды я говорил с другом о своих переживаниях в концлагере — а сам он не побывал в лагере, он «всего лишь сражался под Сталинградом». Этому человеку стало, как он выразился, «как-то неловко» передо мной. В этом он был не прав. Да, конечно, имеется существенная разница между тем, что человек испытывает в сражении, и тем, что происходит с человеком в лагере: в битве человеку противостоит Небытие, Ничто, он смотрит в лицо угрожающей смерти — а в лагере мы сами были Ничто, мы заживо сделались мертвецами. Мы ничего не значили, мы не просто видели небытие — мы перешли в небытие. Ничего не стоила наша жизнь, и смерть наша тоже ничего не стоила. И никакой ореол, даже ложный, не окружал нашу смерть: всего лишь растворение малого небытия в великом Ничто. Никто бы и не заметил эту смерть, мы ее уже заранее «прожили».

Этому человеку стало, как он выразился, «как-то неловко» передо мной. В этом он был не прав. Да, конечно, имеется существенная разница между тем, что человек испытывает в сражении, и тем, что происходит с человеком в лагере: в битве человеку противостоит Небытие, Ничто, он смотрит в лицо угрожающей смерти — а в лагере мы сами были Ничто, мы заживо сделались мертвецами. Мы ничего не значили, мы не просто видели небытие — мы перешли в небытие. Ничего не стоила наша жизнь, и смерть наша тоже ничего не стоила. И никакой ореол, даже ложный, не окружал нашу смерть: всего лишь растворение малого небытия в великом Ничто. Никто бы и не заметил эту смерть, мы ее уже заранее «прожили».

А что бы произошло, если бы я действительно умер в лагере? На следующее утро при построении в какой-то пятерке кто-нибудь, с виду бесстрастно, стоя в обычной позе — втягивая голову от мороза в поднятый воротник, высоко задрав плечи, — шепнул бы соседу: «Франкл вчера умер». И самое большее, что ответил бы ему сосед: «Хм».

И самое большее, что ответил бы ему сосед: «Хм».

И тем не менее: никакое страдание не подлежит измерению и сравнению, поскольку по самой своей природе страдание, человеческое страдание, страдание конкретного человека устроено так, что его «масштабы» определяются только самим человеком. Оно столь же уникально и неповторимо, как каждый уникальный человек. Уникален человек, уникально и его страдание.

Так что заведомо бессмысленно говорить о какой-то классификации страдания, о различиях между его видами, но есть действительное и существенное различие между страданием бессмысленным и осмысленным. Однако — думаю, вы это уже усвоили из предыдущих лекций — такое отличие опять же целиком определяется самим человеком: от человека, и только от него самого зависит, будет ли его страдание иметь смысл.

Утраченные лекции Виктора Франкла о том, как выйти за пределы оптимизма и пессимизма и найти глубочайший источник смысла — маргинал эссе

на странице Миф о Сизифе в 1942 году. «Все остальное… детская игра; мы должны прежде всего ответить на вопрос».

«Все остальное… детская игра; мы должны прежде всего ответить на вопрос».Иногда жизнь задает этот вопрос не как мысленный эксперимент, а как перчатку, брошенную грубой жестокостью жизни.

В том же году молодой венский невролог и психиатр Виктор Франкл (26 марта 1905 г. – 2 сентября 1997 г.) был доставлен в Освенцим вместе с более чем миллионом людей, лишенных основного права самостоятельно ответить на этот вопрос. , вместо этого считается недостойным жизни. Некоторые выживали благодаря чтению. Кто-то через юмор. Некоторые по чистой случайности. Большинство этого не сделало. Франкл потерял мать, отца и брата в результате массовых убийств в концентрационных лагерях. Его собственная жизнь была спасена туго сплетенным спасательным кругом случая, выбора и характера.

Виктор Франкл Всего лишь через одиннадцать месяцев после того, как он пережил невыживаемое, Франкл поднял элементарный вопрос, лежащий в основе философской притчи Камю, в серии лекций, которые он сам отредактировал в тонкой, мощной книге, опубликованной в Германии в 1946 году, как и он заканчивал Человек в поисках смысла .

Поскольку наша коллективная память всегда склонна к амнезии и стиранию — особенно периодов, отмеченных цивилизационным позором, — эти экзистенциальные вливания здравомыслия и ясной жизнерадостности вышли из печати и вскоре были забыты. Со временем вновь открытые — как и склонность нашей коллективной памяти, когда настоящее подводит нас и мы должны опираться на проверенную жизнью мудрость прошлого — теперь они впервые публикуются на английском языке под названием 9.0011 Да жизни: несмотря ни на что ( публичная библиотека ).

Франкл начинает с рассмотрения вопроса о том, стоит ли жить с учетом центрального факта человеческого достоинства. Отмечая, насколько сильно Холокост разочаровал человечество в самом себе, он предостерегает от пораженческого мышления «конца света», с которым многие отреагировали на это разочарование, но в равной степени предостерегает от «беспечного оптимизма» предыдущих, более наивных эпох, которые еще не столкнулись с этим ужасным цивилизационным зеркалом, отражающим то, что люди способны делать друг с другом. Обе диспозиции, утверждает он, проистекают из нигилизма. В соответствии с утверждением своего коллеги и современника Эриха Фромма о том, что мы можем преодолеть общую лень оптимизма и пессимизма только посредством рациональной веры в человеческий дух, Франкл пишет:

Обе диспозиции, утверждает он, проистекают из нигилизма. В соответствии с утверждением своего коллеги и современника Эриха Фромма о том, что мы можем преодолеть общую лень оптимизма и пессимизма только посредством рациональной веры в человеческий дух, Франкл пишет:

Liminal Worlds Мария Попова. (Доступно в печатном виде.)Мы не можем двигаться к какой-либо духовной реконструкции с таким чувством фатализма.

Поколения и мириады культурных потрясений до того, как Зэди Смит заметила, что «прогресс никогда не бывает постоянным, всегда будет находиться под угрозой, должен быть удвоен, переформулирован и переосмыслен, если он хочет выжить», Франкл рассматривает, что такое «прогресс» даже означает, подчеркивая центральное место нашего индивидуального выбора в его постоянном пересмотре:

Сегодня каждый порыв к действию порождается знанием того, что нет такой формы прогресса, на которую мы могли бы положиться. Если сегодня мы не можем сидеть сложа руки, то именно потому, что каждый из нас определяет, что и как далеко что-то «продвигается».

При этом мы осознаем, что внутренний прогресс фактически возможен только для каждого индивидуума, тогда как массовый прогресс в лучшем случае состоит из технического прогресса, который производит на нас впечатление только потому, что мы живем в технический век.

Настаивая на том, что требуется определенная нравственная сила, чтобы не поддаться нигилизму, будь то пессимистический или оптимистический, он восклицает:

Дайте мне в любое время трезвый активизм, а не этот розовый фатализм!

Насколько непоколебимой должна быть вера человека в осмысленность жизни, чтобы не поколебаться от такого скептицизма. Насколько безоговорочно мы должны верить в смысл и ценность человеческого существования, если эта вера способна воспринять и вынести этот скептицизм и пессимизм?

[…]

Через этот нигилизм, через пессимизм и скептицизм, через трезвость «новой объективности», уже не той «новой», а состарившейся, мы должны стремиться к новому человечеству.

Софи Шолль, которой случай не улыбался так благосклонно, как Франклу, подтвердила это мнение своей настойчивостью в том, что честность и вера в человеческое добро есть источник мужества, когда она мужественно встретила собственную безвременную смерть в руки нацистов. Но хотя Холокост, несомненно, разочаровал человечество, утверждает Франкл, он также бесспорно продемонстрировал, «что человеческое все еще имеет силу… что все это вопрос индивидуального человеческого существа». Оглядываясь назад на жестокость лагерей, он размышляет:

Иллюстрация Маргарет С. Кук к редкому изданию 1913 года Листья травы . (Доступно в печатном виде.)Остался только отдельный человек, человеческое существо — и больше ничего. Все от него отпало за эти годы: деньги, власть, слава; ничто уже не было для него верным: ни жизнь, ни здоровье, ни счастье; для него все было поставлено под вопрос: тщеславие, честолюбие, отношения. Все сводилось к голому существованию. Прожженное болью, переплавлено все несущественное — человек низведен до того, чем он и был в конечном счете: либо членом массы, следовательно, никто не настоящий, значит, действительно никто — безымянный, безымянный.

вещь (!), что «он» стал теперь просто арестантским номером; или же он растворился прямо в своем сущностном я.

С чувством, которое ревет из коридоров истории в великий сводчатый храм вечной истины, он добавляет:

Все зависит от отдельного человека, независимо от того, насколько мало число подобных мыслящие люди есть, и все зависит от каждого человека, через действие, а не пустые слова, творчески воплощающего смысл жизни в реальность в своем собственном бытии.

Затем Франкл переходит к вопросу о том, как найти смысл, когда мир дает нам достаточно причин считать жизнь бессмысленной, — к вопросу о том, как «продолжать жить, несмотря на постоянную усталость от мира». Описывая послевоенный предрассветный золотой век потребительства, которое построило глобальную экономику, постоянно лишая нас чувства смысла и продавая его нам обратно по цене продукта, Франкл сначала опровергает представление о том, что смысл заключается в поиске и приобретении различных удовольствий:

Представим себе человека, приговоренного к смертной казни, которому за несколько часов до казни сказали, что он свободен сам выбирать меню для своего последнего приема пищи.

Охранник входит к нему в камеру и спрашивает, что он хочет есть, предлагает ему всякие лакомства; но мужчина отвергает все его предложения. Он думает про себя, что совершенно неважно, напихает он хорошую пищу в желудок своего организма или нет, так как через несколько часов он будет трупом. И даже чувства удовольствия, которые еще можно было бы ощущать в мозговых ганглиях организма, кажутся бессмысленными ввиду того, что через два часа они будут уничтожены навсегда. Но вся жизнь стоит перед лицом смерти, и если бы этот человек был прав, то и вся наша жизнь была бы бессмысленна, если бы мы только стремились к наслаждению и ни к чему другому, желательно к наибольшему удовольствию и высшей степени наслаждения. возможный. Удовольствие само по себе не может придать смысл нашему существованию; таким образом, отсутствие удовольствия не может лишить жизнь смысла, который теперь кажется нам очевидным.

Он цитирует короткое стихотворение великого индийского поэта и философа Рабиндраната Тагора — первого неевропейца, получившего Нобелевскую премию, бывшего собеседника Эйнштейна в размышлениях о науке и духовности и человека, который глубоко размышлял о человеческой природе:

Я спал и мне снилось

что жизнь была радость.

Я проснулся и увидел

что жизнь это долг.

Я работал — и вот,

долг был в радость.

В соответствии с взглядом Камю на счастье как на моральный долг — результат, который должен быть достигнут не путем прямого стремления, а как побочный продукт подлинной и честной жизни, — Франкл размышляет над поэтической точкой зрения Тагора:

Итак, жизнь в каком-то смысле долг, одно огромное обязательство. И в жизни тоже, конечно, есть радость, но к ней нельзя стремиться, ее нельзя «вызвать к жизни» как радость; скорее, оно должно возникнуть спонтанно, и оно действительно возникает спонтанно, как может возникнуть исход: Счастье не должно, не должно и никогда не может быть целью, а только исходом; результат исполнения того, что в поэме Тагора называется долгом… Всякое человеческое стремление к счастью в этом смысле обречено на провал, так как удача может только упасть на колени, но никогда не может быть выследима.

В духе Джеймса Болдуина, повторившего два десятилетия спустя в своем превосходном забытом эссе о противоядии от часа отчаяния и о жизни как моральном долге перед вселенной, Франкл задает вопрос самому себе:

Еще одна иллюстрация Маргарет С. Кук к английскому изданию Leaves of Grass 1913 года . (Доступно в печатном виде.)В этот момент он было бы полезно [совершить] концептуальный поворот на 180 градусов, после которого вопрос уже не может быть «Чего я могу ожидать от жизни?» , но теперь может быть только «Что ждет от меня жизнь?» Какая задача в жизни меня ждет?

Теперь мы также понимаем, как в конечном счете вопрос о смысле жизни ставится неправильно, если ставится так, как его обычно ставят: не нам позволено спрашивать о смысле жизни.

жизнь — это жизнь, которая задает вопросы, направляет вопросы нам… Мы те, кто должен ответить, должен дать ответы на постоянный, ежечасный вопрос жизни, на насущные «вопросы жизни». Жить само по себе означает не что иное, как подвергаться сомнению; весь наш акт бытия есть не что иное, как отклик — ответственность перед — жизнью. С этой ментальной точки зрения ничто больше не может нас пугать, никакое будущее, никакое явное отсутствие будущего. Потому что теперь настоящее — это все, поскольку оно содержит для нас вечно новый вопрос жизни.

Франкл добавляет чрезвычайно важное предостережение — втрое более важное в нашей сегодняшней культуре самопровозглашенных гуру, демагогов самопомощи и бесконечных подкастов с интервью с состоявшимися людьми, пытающимися выделить универсальный рецепт саморазвития. -актуализация:

Вопрос, который задает нам жизнь, и в ответе на который мы можем осознать смысл настоящего момента, меняется не только от часа к часу, но и меняется от человека к человеку: вопрос совершенно другой в каждый момент для каждого человека.

Итак, мы видим, как слишком просто ставится вопрос о смысле жизни, если только он не ставится с полной конкретностью, в конкретности здесь и сейчас. Спрашивать о «смысле жизни» таким образом кажется нам столь же наивным, как вопрос репортера, берущего интервью у чемпиона мира по шахматам и спрашивающего: «А теперь, мастер, скажите, пожалуйста: какой шахматный ход вы считаете самым удачным?» лучший?» Есть ли ход, конкретный ход, который мог бы быть хорошим или даже лучшим вне очень конкретной, конкретной игровой ситуации, определенной расстановки фигур?

То, что вытекает из инверсии вопроса Франклом, заключается в том, что так же, как научиться умирать — значит научиться встречать вселенную на ее собственных условиях, научиться жить — значит научиться встречать вселенную на ее собственных условиях — термины, которые меняются ежедневно , ежечасно, на данный момент:

Искусство из английского издания Маргарет С. Кук 1913 года Leaves of Grass . (Доступно в печатном виде.)Так или иначе, может быть только одна альтернатива в каждый момент времени, чтобы придать смысл жизни, смысл моменту — так что в любой момент нам нужно только принять одно решение о том, как мы должны ответ, но каждый раз жизнь задает нам очень конкретный вопрос.

Из всего этого следует, что жизнь всегда предлагает нам возможность наполнения смысла, поэтому всегда есть вариант, что она имеет смысл. Можно также сказать, что наше человеческое существование можно сделать осмысленным «до самого последнего вздоха»; пока у нас есть дыхание, пока мы все еще в сознании, каждый из нас несет ответственность за ответы на вопросы жизни.

В этой симфонической прелюдии Франкл достигает сути того, что он открыл о смысле жизни в своем столкновении со смертью — центральном факте бытия, к которому пришли многие глубочайшие провидцы человечества. тем или иным путем: от Рильке, который так страстно настаивал на том, что «смерть является нашим другом именно потому, что она приводит нас в абсолютное и страстное присутствие со всем, что здесь есть, что естественно, что есть любовь», до физика Брайана Грина, который так поэтически вложил наш поиск смысла в нашу смертность в самый элементарный факт вселенной. Франкл пишет:

Франкл пишет:

Тот факт, и только тот факт, что мы смертны, что наша жизнь конечна, что наше время ограничено, а наши возможности ограничены, — это то, что придает смысл делать что-то, использовать возможность и создавать это стало реальностью, чтобы выполнить его, использовать наше время и занять его. Смерть заставляет нас сделать это. Следовательно, смерть образует фон, на котором наш акт бытия становится ответственностью.

[…]

Смерть — значимая часть жизни, как и человеческие страдания. И то, и другое не лишает существование человека смысла, а в первую очередь делает его осмысленным. Таким образом, именно уникальность нашего существования в мире, невозвратность нашей жизни, невозвратность всего того, чем мы ее наполняем — или оставляем неисполненным, — придает смысл нашему существованию. Но не только уникальность отдельной жизни в целом придает ей значение, но и уникальность каждого дня, каждого часа, каждого мгновения, представляющего нечто такое, что отягощает наше существование тяжестью ужасного и в то же время такого прекрасного.

ответственность! Каждый час, требования которого мы не выполняем или выполняем вполсилы, этот час утрачивается, утрачивается «на всю вечность». Наоборот, то, что мы достигаем, ловя момент, раз и навсегда спасается в реальность, в реальность, в которой оно лишь внешне «отменяется», становясь прошлым. По правде говоря, он действительно был сохранен, в смысле сохранен. Быть в этом смысле, пожалуй, даже самая безопасная форма бытия. «Бытие», реальность, которую мы таким образом спасли в прошлом, больше не может быть повреждена преходящестью.

В оставшейся части стройного и великолепного Да жизни Франкл продолжает исследовать, как несовершенство человеческой природы увеличивает, а не умаляет значимость нашей жизни, и что это значит для нас нести ответственность за свое существование. Дополните его Мэри Шелли, написавшей два века назад о раздираемом пандемией мире, о том, ради чего стоит жить, Уолтом Уитменом, размышляющим над этим вопросом после паралитического удара, и животворящим космическим противоядием от страха смерти от астрофизика и поэтессы Ребекки. Элсон, а затем вернуться к Франклу о юморе как спасательном пути к здравомыслию и выживанию.

Элсон, а затем вернуться к Франклу о юморе как спасательном пути к здравомыслию и выживанию.

Да жизни, несмотря ни на что: Вновь обнаруженная рукопись Виктора Франкла

В изнурительных, бесконечных страданиях концентрационного лагеря Виктор Франкл представил себя стоящим на трибуне и читающим лекцию под названием «Психология концлагеря». Это видение будущего, в котором он сможет использовать свои страдания, чтобы помогать другим, поддерживало его в ужасные дни и ночи. Всего через несколько месяцев после того, как он был освобожден из концентрационных лагерей, Виктор Франкл стоял на этой трибуне и читал лекции, о которых он так долго мечтал. Этот цикл лекций был опубликован на немецком языке в 1946 и оставался непереведенным до тех пор, пока не была вновь обнаружена рукопись «Жизни да, несмотря ни на что».

В этом пронзительном шедевре Франкл вспоминает, как в концлагере Бухенвальд снова и снова пели: «Мы все еще хотим сказать жизни «да». Мы все еще хотим сказать жизни «да». Они пели эту песню при невообразимых обстоятельствах, которые побудили Франкла написать: «Сказать жизни «да» не только имеет смысл при любых обстоятельствах — потому что есть сама жизнь, — но также возможно при любых обстоятельствах.: (Виктор Франкл, «Да жизни в Несмотря ни на что, стр.107)

Они пели эту песню при невообразимых обстоятельствах, которые побудили Франкла написать: «Сказать жизни «да» не только имеет смысл при любых обстоятельствах — потому что есть сама жизнь, — но также возможно при любых обстоятельствах.: (Виктор Франкл, «Да жизни в Несмотря ни на что, стр.107)

Вот четыре важные идеи из вновь обнаруженной рукописи Франкла.

Мы в ответе за каждый момент нашей жизни.

«Страшно сознавать, что каждое мгновение я несу ответственность за следующее; что каждое решение, от самого малого до самого большого, является решением «на всю вечность»; что в каждый момент я могу актуализировать возможность этого конкретного момента или лишиться ее. Каждый момент содержит тысячи возможностей, и я могу выбрать только одну из них, чтобы реализовать ее». (стр.106)

Мы не можем выбирать, что нам приносит каждое мгновение жизни, но мы можем выбирать, что делать с этим моментом, когда он наступит.

Смысл жизни каждого из нас принимает разные формы в зависимости от обстоятельств.

«В течение жизни люди должны быть готовы изменить направление этого исполнения смысла, часто резко, в соответствии с особыми «вызовами часа». Смысл жизни может быть только специфическим, специфическим как по отношению к каждому отдельному человеку, так и по отношению к каждому отдельному часу: вопрос, который ставит перед нами жизнь, меняется и от человека к человеку, и от ситуации к ситуации». (стр. 59)

Каждый этап жизни и каждое обстоятельство требуют от нас поиска нового смысла и новых целей. Иногда это значение может меняться по дням и даже по часам. Великая мудрость заключается в том, чтобы иметь возможность менять направление в зависимости от стоящей перед нами задачи.

Страдание играет решающую роль в нашей жизни.

«Ибо давайте спросим себя, честно и серьезно, хотим ли мы стереть печальный опыт из нашего прошлого, возможно, из нашей личной жизни, хотим ли мы упустить все, что было болезненным или причиняющим боль — тогда мы бы наверняка все сказали нет. Каким-то образом мы знаем, насколько мы смогли вырасти и повзрослеть именно в эти безрадостные периоды нашего существования» (с.57)

Каким-то образом мы знаем, насколько мы смогли вырасти и повзрослеть именно в эти безрадостные периоды нашего существования» (с.57)

Иногда жизнь настолько сложна, что единственный смысл, который мы можем найти в данный момент, — это просто терпеть наши страдания. Только позже мы сможем оглянуться назад и увидеть огромный рост и трансформацию, которые произошли в результате наших проблем. Есть некоторые болезни, при которых люди теряют способность чувствовать боль, а симптомом становится неспособность страдать сама по себе. Способность чувствовать и терпеть страдание — это дар.

Нет задачи слишком маленькой, чтобы иметь бесконечные последствия.

«Дело не в том, где человек находится в жизни или в какой профессии, а только в том, как он занимает свое место, свой круг. Полнота жизни зависит не от того, насколько велик диапазон действий человека, а скорее только от того, заполнен ли круг». (стр. 36)

На закате, сразу после освобождения концлагеря Тюркхейм, Виктор Франкл пошел в лес, где похоронены многие его товарищи по лагерю. Один из командиров СС, который неоднократно рисковал своей жизнью, чтобы заплатить и нелегально приобрести лекарства для заключенных лагеря, снова рисковал своей жизнью, чтобы отломить кусок коры и нацарапать на стволах деревьев имена заключенных, которые он должным образом похоронил вопреки приказу начальства.

Один из командиров СС, который неоднократно рисковал своей жизнью, чтобы заплатить и нелегально приобрести лекарства для заключенных лагеря, снова рисковал своей жизнью, чтобы отломить кусок коры и нацарапать на стволах деревьев имена заключенных, которые он должным образом похоронил вопреки приказу начальства.

Стоя там, в угасающем свете солнца, глядя на эти имена, Виктор Франкл чувствовал, что его собственное выживание было незаслуженной милостью. И он чувствовал большую ответственность за то, чтобы заслужить второй шанс, который ему дали. «Казалось возможным устранить эту вину, только встряхивая и сохраняя бдительность совести других, а также свою собственную». (стр.104)

Чтение книги Франкла напомнило мне о том, что я недавно узнал о корнях секвойи. Корни возвышающихся величественных секвой не уходят глубоко в землю, как можно было бы ожидать. Вместо этого они растут кругами, простираясь на сотни футов в стороны, обвивая друг друга так, что во время шторма все их корни соединяются между собой.

При этом мы осознаем, что внутренний прогресс фактически возможен только для каждого индивидуума, тогда как массовый прогресс в лучшем случае состоит из технического прогресса, который производит на нас впечатление только потому, что мы живем в технический век.

При этом мы осознаем, что внутренний прогресс фактически возможен только для каждого индивидуума, тогда как массовый прогресс в лучшем случае состоит из технического прогресса, который производит на нас впечатление только потому, что мы живем в технический век.

вещь (!), что «он» стал теперь просто арестантским номером; или же он растворился прямо в своем сущностном я.

вещь (!), что «он» стал теперь просто арестантским номером; или же он растворился прямо в своем сущностном я. Охранник входит к нему в камеру и спрашивает, что он хочет есть, предлагает ему всякие лакомства; но мужчина отвергает все его предложения. Он думает про себя, что совершенно неважно, напихает он хорошую пищу в желудок своего организма или нет, так как через несколько часов он будет трупом. И даже чувства удовольствия, которые еще можно было бы ощущать в мозговых ганглиях организма, кажутся бессмысленными ввиду того, что через два часа они будут уничтожены навсегда. Но вся жизнь стоит перед лицом смерти, и если бы этот человек был прав, то и вся наша жизнь была бы бессмысленна, если бы мы только стремились к наслаждению и ни к чему другому, желательно к наибольшему удовольствию и высшей степени наслаждения. возможный. Удовольствие само по себе не может придать смысл нашему существованию; таким образом, отсутствие удовольствия не может лишить жизнь смысла, который теперь кажется нам очевидным.

Охранник входит к нему в камеру и спрашивает, что он хочет есть, предлагает ему всякие лакомства; но мужчина отвергает все его предложения. Он думает про себя, что совершенно неважно, напихает он хорошую пищу в желудок своего организма или нет, так как через несколько часов он будет трупом. И даже чувства удовольствия, которые еще можно было бы ощущать в мозговых ганглиях организма, кажутся бессмысленными ввиду того, что через два часа они будут уничтожены навсегда. Но вся жизнь стоит перед лицом смерти, и если бы этот человек был прав, то и вся наша жизнь была бы бессмысленна, если бы мы только стремились к наслаждению и ни к чему другому, желательно к наибольшему удовольствию и высшей степени наслаждения. возможный. Удовольствие само по себе не может придать смысл нашему существованию; таким образом, отсутствие удовольствия не может лишить жизнь смысла, который теперь кажется нам очевидным.

жизнь — это жизнь, которая задает вопросы, направляет вопросы нам… Мы те, кто должен ответить, должен дать ответы на постоянный, ежечасный вопрос жизни, на насущные «вопросы жизни». Жить само по себе означает не что иное, как подвергаться сомнению; весь наш акт бытия есть не что иное, как отклик — ответственность перед — жизнью. С этой ментальной точки зрения ничто больше не может нас пугать, никакое будущее, никакое явное отсутствие будущего. Потому что теперь настоящее — это все, поскольку оно содержит для нас вечно новый вопрос жизни.

жизнь — это жизнь, которая задает вопросы, направляет вопросы нам… Мы те, кто должен ответить, должен дать ответы на постоянный, ежечасный вопрос жизни, на насущные «вопросы жизни». Жить само по себе означает не что иное, как подвергаться сомнению; весь наш акт бытия есть не что иное, как отклик — ответственность перед — жизнью. С этой ментальной точки зрения ничто больше не может нас пугать, никакое будущее, никакое явное отсутствие будущего. Потому что теперь настоящее — это все, поскольку оно содержит для нас вечно новый вопрос жизни.

Из всего этого следует, что жизнь всегда предлагает нам возможность наполнения смысла, поэтому всегда есть вариант, что она имеет смысл. Можно также сказать, что наше человеческое существование можно сделать осмысленным «до самого последнего вздоха»; пока у нас есть дыхание, пока мы все еще в сознании, каждый из нас несет ответственность за ответы на вопросы жизни.

Из всего этого следует, что жизнь всегда предлагает нам возможность наполнения смысла, поэтому всегда есть вариант, что она имеет смысл. Можно также сказать, что наше человеческое существование можно сделать осмысленным «до самого последнего вздоха»; пока у нас есть дыхание, пока мы все еще в сознании, каждый из нас несет ответственность за ответы на вопросы жизни. ответственность! Каждый час, требования которого мы не выполняем или выполняем вполсилы, этот час утрачивается, утрачивается «на всю вечность». Наоборот, то, что мы достигаем, ловя момент, раз и навсегда спасается в реальность, в реальность, в которой оно лишь внешне «отменяется», становясь прошлым. По правде говоря, он действительно был сохранен, в смысле сохранен. Быть в этом смысле, пожалуй, даже самая безопасная форма бытия. «Бытие», реальность, которую мы таким образом спасли в прошлом, больше не может быть повреждена преходящестью.

ответственность! Каждый час, требования которого мы не выполняем или выполняем вполсилы, этот час утрачивается, утрачивается «на всю вечность». Наоборот, то, что мы достигаем, ловя момент, раз и навсегда спасается в реальность, в реальность, в которой оно лишь внешне «отменяется», становясь прошлым. По правде говоря, он действительно был сохранен, в смысле сохранен. Быть в этом смысле, пожалуй, даже самая безопасная форма бытия. «Бытие», реальность, которую мы таким образом спасли в прошлом, больше не может быть повреждена преходящестью.